стелс в реальной жизни

Мифы о стелсах

Технологии малой заметности — очень популярная тема. Ее часто обсуждают, комментируют, дают оценку. И как любой популярный вопрос, он обрастает мифами и заблуждениями. Мифы о самолетах невидимках плодятся в огромных количествах и живут с в знании очень долго. Чтобы понять, где правда, а где выдумка, нужно приложить немалые усилия.

Мифы о стелс технологиях

Кончено, все что касается военных тематик — секретно. Но, во-первых, stealth — это изобретение 70-х годов двадцатого века и многое уже давным-давно известно в подробностях. Во вторых, никакая секретность не может изменить законы физики. Так что подобраться близко к истине вполне возможно, не обладая допуском к секретным материалам. Так правда ли, что стелс — невидимка или это все умелая дезинформация?

F-117A. Самый первый, настоящий «Стелс»

Итак, выдумки и правда о «самолетах-невидимках»:

Стелсы не невидимки

Правда ли, что стелс, на самом деле не невидимка? Конечно, правда!

Никто, никогда не говорил о полной невидимости самолета использующего технологию стелс. Речь всегда идет о понижении заметности в радиолокационном и инфракрасном спектрах. Это значит, что если ранее какой-то конкретный радар мог обнаружить самолет за 100 километров (цифры условные) и навести зенитную ракету за 80, то с применением технологии малой заметности, «увидеть» стелс можно будет на дистанции 50 км, а атаковать с 40.

Вполне хороший результат. Самолет сможет незаметно «проскользнуть» там, где раньше его бы обнаружили, или атаковать до того, как будет обнаружен.

К тому же, обнаружение, это еще не конец игры. Требуется еще и устойчивое сопровождение и наведение на цель.

Но в медиа-пространстве все рано живет миф о том, что стелс-технология, это всего лишь «распил», «пиар» и бессмысленная трата денег. Но так думают только те, кто не удосужился узнать подробнее, что из себя представляет невидимость стелс-самолета, ракеты или корабля.

F-22 не только малозаметный, но еще и симпатичный

Они неуязвимы

Взгляд с другой стороны. Если разбирать вопрос поверхностно, может сложиться картина полной неуязвимости стелс самолетов, они ведь «невидимки». Но это далеко не так, они просто менее заметны, вот и все. Не стоит сначала придумывать миф о невидимости, а потом его же и опровергать. Оба утверждения неправда.

Любая военная техника созданная с применением методик снижения заметности будет получать неплохие преимущества, которыми еще надо уметь воспользоваться.

Старые радары видят стелс

Развитие предыдущего мифа. Якобы некие «наши» устаревшие системы способны обнаруживать стелс самолеты (ну и корабли и ракеты тоже). На самом деле, обнаруживают не только наши, не только старые. А абсолютно все, кому это позволяет физика. так почему же старые радары видят стелсы?

Корабль прибрежной зоны класса Independence. Малозаметный

Например, РЛС метрового диапазона уверенно обнаруживает самолет созданный по технологии стелс. Не важно чей это радар, не важно старый он или новый. Стелс — это защита от электромагнитных волн сантиметрового и дециметрового диапазонов. Именно от РЛС работающих в этом диапазоне и прячутся стелсы. И прячутся успешно.

Так почему же не разработать защиту от радаров метрового диапазона?

Во-первых — это очень сложно (может оказаться, что и невозможно). Ведь если длинна волны сопоставима с размерами препятствия с которым она встречается, то никакие ухищрения с геометрией не сработают, они просто будут слишком незначительны при таких размерах.

Во-вторых — это и не нужно. Такой радар может обнаружить малозаметную цель, но не может выдать координаты достаточно точные для наведения ракет. Дело в том, что отклонение на 0,1 градус по углу места и на такое же значение по азимуту на дистанции в 100 км даст точность +/- 30 метров, а на 200 км уже +/- 60 метров. Это только школьная геометрия, без учета особенностей самих радиоволн, условий среды распространения, мощности сигнала, без учета того, что цель движется… На самом деле, с точностью все будет еще хуже.

В конструкции Eurofighter используются методики малой заметности

Итак, РЛС сможет обнаружить цель, но не сможет навести на нее ракеты. Радар метрового диапазона выдаст координаты с точностью «плюс-минус две ладошки от полярной звезды». То есть понимать что, что-то там летит мы будем, а вот понимать где именно и с какой точно скоростью — уже нет. Даже количество целей может быть определено не точно, не говоря уже об их классификации. Скорость, высота, направление движения, размеры… Все это будет известно очень неточно. Настолько неточно, что толку от этих знаний не будет никакого.

Авиационные радары могут быть только сантиметрового или дециметрового диапазонов из-за ограничений по физическим размерам. Что уж говорить о ракетах, где места для РЛС еще меньше.

Стелс неэффективен

Такой вывод делается на основании истории про сбитый сербами F-117A. Бомбардировщик был сбит ракетой выпущенной при помощи зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора» советского производства. Этот комплекс разрабатывался в 50-60-е годы и считался давно устаревшим. Но, тем не менее, С-125 сбил «Стелс».

Все именно так, но есть несколько «но», которые в корне меняют ситуацию.

Как сбили стелс в Югославии?

Во-первых, за все время войны в Югославии, был сбит всего один F-117A Nighthawk. Много есть баек про то, что не один, но подтвержденный факт потери именно одного самолет (бортовой номер 82-0806). Даже если бы их было два, ситуации это не меняет. Этот «первый настоящий стелс» совершил около 800 самолето-вылетов в Югославии, а до того успел повоевать в Панаме и дважды в Ираке (по открытым данным — 1270 вылетов) и при этом был сбит лишь один борт.

Во-вторых, важно как именно был обнаружен и сбит стелс самолет.

РЛС метрового диапазона П-18 «Терек». Обратите внимание на размер антенны.

У сербов на вооружении были РЛС метрового диапазона П-12 «Енисей» и которые были способны обнаружить малозаметный летательный аппарат и сообщить о его появлении в определенном секторе. Но речь о С-125, которая оснащена радаром сантиметрового диапазона…

Сбили стелс на расстоянии 13 километров от ЗРК, это известно, а вот дальше… Есть две версии:

В обоих случаях совпало слишком много условий, чтобы считать факт, который точно имел место, доказательством неэффективности стелс-технологии. Это скорее исключение, подтверждающее правило. Мнение о том, что F-117A сняли с вооружение именно после воны в Югославии — выдумка. Дело было в том, что подоспел F-22, а «Ночной Ястреб» был слишком дорог в эксплуатации, что обставлять оба самолета в войсках.

К тому же, F-117A все еще летает и в 2020 году. Эти самолеты находятся в резерве и их используют в научных целях и в качестве учебных малозаметных целей.

Загоризонтные РЛС все видят

Та же ситуация, что и с метровыми волнами. Загоризонтные радары используют декаметровый диапазон, еще длиннее, чем метровый. Да, они способны «просматривать» обстановку на огромных расстояниях, но не могут осуществлять наведение на цель. То есть, обнаружить цель на расстоянии 3000 километров, это можно, но с точностью тут еще больше проблем из-за длинны волны и огромного расстояния. Да, они обнаруживают малозаметные цели, это правда. Но…

Французский фрегат класса Lafayette. Используются stealth технологии.

Технологию Стелс придумали в СССР

Как обычно бывает, в том мифе есть маленькая доля правды и огромная часть выдумки. В чем же суть и где правда, а где ложь?

Советский физик Петр Уфимцев опубликовал работу, которую использовали в компании Локхид при проектировании бомбардировщика F-117A.

Далее в этой истории появляется конспирологическое развитие. Якобы, в СССР над темой работали давно и стелс-технология была признана безперспективной. Во втором варианте, вместе с технологией малой заметности была разработана некая секретная, но при этом простая и дешева технология противодействия. И именно поэтому работа физика-теоретика Уфимцева была издана и «подсунута» американцам, чтобы те потратили деньги впустую.

Действительно, в 1962 была издана работа кандидата наук Петра Яковлевича Уфимцева. Она называлась «Метод краевых волн в физической теории дифракции». Это правда, что в США книгу перевели и изучили, люди в специальном отделе переводили все, что могло оказаться полезным и составляли собственную библиотеку. Правда и то, что инженеры Локхид признались, что воспользовались этими материалами.

Выдумка заключается в том, что стелс технологию разработали в СССР. В той самой 237 страничной монографии (так называется научная работа где обобщаются уже известные знания) Уфимцева нет ничего нового или секретного (в предисловии к изданию даже указано «…для студентов старших курсов…»). Там вообще нет ни слова о технологии малой заметности, зато есть 92 ссылки на источники. Книга доступна всем, кто захочет ее скачать, почитать и удостовериться.

Работа Петра Яковлевича касается математического аппарата для расчетов взаимодействия радиоволн и поверхностей разной формы. Безусловно, полезный труд, но ничего нового, чего бы до этого не знали в США или в СССР в нем нет. Эта информация была использована в США для создания алгоритма расчета рассеивания радиолокационных волн под названием ECHO 1.

Если бы не Уфимцев, такая разработка заняла бы больше времени, но считать, что он «изобрел» технологию стелс нельзя. Создатель F-117 (а также U-2 и SR-71) Бэн Рич работал над снижением радиолокационной заметности в проектах «Радуга» и «Архангел» еще в 1954-1959 годах. Научная работа советского ученого ни авиации вообще, ни снижения заметности для радара напрямую не касалась, нельзя говорить, что он «придумал стелс»!

Ни о какой спецоперации речи быть не может. Так же, как и о бесперспективности технологии стелс. Если бы это было так, то стали бы заниматься понижением заметности в стольких странах и конструкторских бюро (включая, кстати, Россию)?

Конечно, труд аспиранта (в то время) изданный тиражом 6 500 экземпляров и являющийся сборником методик расчета, вряд ли мог бы быть замечен и оценен в СССР, ведь там никто специально не работал над такой темой, в отличие от США. Вот и вся загадка, американцы просто искали материалы, которые могли облегчить работу для них, и нашли.

Слишком дорого

Вот это уже не миф, это единственная правда о стелс технологиях. Малая заметность, это и правда не дешево. Если проектировать военную технику с максимальным использованием всех методов снижения радиолокационной и инфракрасной заметности, цена будет очень высока. Знаменитый стратегический бомбардировщик B-2 получил прозвище «золотой самолет». Его разработка обошлась в 44 миллиарда долларов, а сам бомбардировщик (которых было построено всего два десятка) стоил бюджету 2,13 миллиарда долларов за штуку.

В компании дорогих… B-2 и F-22 полноценные «невидимки»

Действительно, ради комплекса мер по снижению радиолокационной заметности нужно сильно раскошелиться. Ведь для этого используются и недешевые материалы и сложные инженерные решения. Но, если хорошенько посчитать, в случае реальной военной операции, небольшие потери дорогих самолетов и кораблей выгоднее, чем большие потери дешевых.

Особенно, если принимать во внимание жизни экипажей. Ведь, в отличие от Первой и Второй мировой войны быстро восполнить потери уже не получится. Современных военных специалистов готовят долгие годы, их нужно беречь.

Французский палубный истребитель Rafale M. Здесь применяется stealth элементы

В заключение нужно еще раз напомнить, что малая заметность, это не невидимость. Это именно то, как оно и называется. Применяя стелс технологии, инженеры просто увеличивают шансы военной техники оставаться незамеченной дольше. Сама собой напрашивается аналогия с камуфляжем, ведь танк или самолет, покрашенные в зеленый цвет не становятся невидимыми на фоне травы, их просто сложнее заметить. В случае радаров и инфракрасных датчиков та же история, лучше быть незаметным, чем не быть.

К тому же, современные стелсы чаще всего летают с линзами Люнеберга, которые увеличивают их ЭПР в несколько раз. Делается это для того, чтобы потенциальны противник не смог определить реальную сигнатуру цели. Поэтому все новости вроде «невидимку засекли и условно сбили» не означают ничего конкретного.

Шведский Gripen тоже «с элементами малой заметности»

Не зря весь мир так или иначе использует эти методы на новой и модернизированной технике. Если бы стелс был неэффективен, от него бы давно отказались.

Стелс. Искусство быть тенью

Добрый всем день, дорогие читатели. С вами снова ваш покорный слуга и очередной дамп потока сознания. Много букаф то есть. Что ж, не думаю, что имеет смысл понапрасну тратить время, поэтому, думаю, опустим все излишние формальности и приступим. Крепитесь.

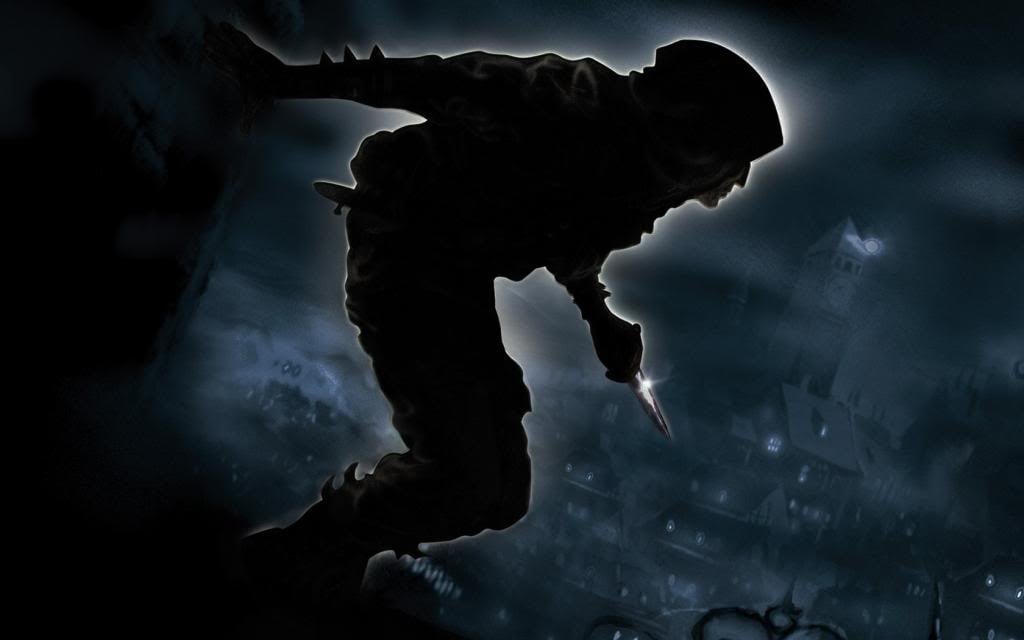

Солид Снейк. Гаррет. Адам Дженсен. Агент 47. Альтаир ибн Ла-Ахад. Сэм Фишер. Корво Аттано.

… Один за другим, медленно, неторопливо, бесшумной поступью они появляются из тени, столь родной и привычной для них. Вылезают из стогов сена и из-под картонных коробок, встают из-за нагромождений ящиков, выходят из толпы, выступают из-за угла, чтобы сделать то, что для них так нетипично — показать свое лицо…

Понятие жанра “стелс-экшен” появилось, должно быть, в далеком 1981 году, с выходом игры, которая сейчас заслуженно считается родоначальником всех остальных “симуляторов игры в прятки” — Castle Wolfenstein. Только вот про нее из ныне живущих никто уже, верно, и не помнит. Закономерно, что тут поделаешь. И если говорить на самом деле, не слишком злоупотребляя данью истории — по-настоящему жанр “стелс” родился с первой игрой орденоносной и непревзойденной серии Metal Gear, выпущенной в 1987 году, за авторством гениального японца Хидео Кодзимы, талантливого дизайнера и мастера игры в прятки.

Уничтожать Огромных Боевых Человекоподобных Роботов и выносить в одиночку военные базы, кишащие лютыми врагами, игрокам уже того времени было не впервой. Ну что тут сложного. Как дети, ей-богу. Взял пулемет потяжелее и не торопясь приступаешь к делу… Валить врагов 5-7 минут, до полного истребления.

Но тут внезапно что-то пошло не так.

Кодзима впервые показал, каково это на самом деле — военная база, кишащая врагами. Настоящая база. По-настоящему военная. Действительно кишащая. Взаправдашними врагами. И что из себя представляет по сравнению с ней один-единственный солдат, пусть и спецагент, да еще и начинающий к тому же. Правильно — практически ничего. У него нет сверхмощнойплазменнотрансгалактическойчетырехствольнойтрехручной пушки. Он умирает с одного-двух выстрелов. Если на него напасть втроем, шансов у него никаких. В общем, игрокам впервые поставили такую привычную задачу — спасти мир — и предоставили в управление совершенно невиданного доселе героя — обычного человека.

Отсюда и взялась первая доктрина стелса как стиля игры: стелс применим в первую и основную очередь в случаях, когда игрок сталкивается с сильными врагами, коих гораздо больше, нежели игрок способен уничтожить, вступив с ними в открытое столкновение.

За пионером и первооткрывателем Metal Gear исследовать найденную жилу отправились и другие проекты, воодушевленные новаторской идеей и ее успехом у публики. Впрочем, надо сказать, что на самом деле это произошло все-таки значительно позже — уже только после того, как серия Metal Gear более-менее набрала силу, обзаведшись сиквелом в 1990 году — тем не менее, очень долгое время монополистом в сфере стелс-экшена по-прежнему оставался Кодзима, а из всех игровых персонажей хорошему мордобою и жаркой перестрелке предпочитал выжидание в тени или сидение под картонной коробкой только все тот же Солид Снейк. Но вот ситуация поменялась, и на сцене появилсь новые лица.

И именно благодаря этому наглому и обаятельному вору сформировалась вторая доктрина стелса: образцовый стелс подразумевает сведение вообще любого контакта с противниками к возможному минимуму, вплоть до полного исчезновения. И отсюда же и вытекает фраза, ставшая девизом серии Thief: “Убийство — признак непрофессионализма”.

В итоге с учетом всего сказанного получается, что игры, имеющее то или иное отношение к жанру стелса, делятся на несколько категорий.

Первая: “эталонный” стелс. Игры, которые придерживаются самых строгих принципов стелса, а это значит в первую очередь, что в них скрытное прохождение является основным, а если говорить совсем честно, то на самом деле и единственно возможным способом. А также, в идеале, верен и второй принцип “эталонного стелса”: “Убийства — признак непрофессионализма”, — то есть игра не подразумевает убийство противников в качестве цели, и даже наоборот — каждое убийство считается ошибкой игрока и наказывается тем или иным способом. Эти игры можно пройти, ни разу не попавшись на глаза врагам и и не уронив ни капли крови. Чужой, соответственно. Пройти, оставшись для окружающих тенью, призраком, шорохом, порывом ветра, сделав свое черное (или не очень, по ситуации) дело и исчезнув так, что при этом никто не пострадает и никто ничего не заподозрит, пока не будет уже поздно. Более того — этот вариант прохождения игры считается наиболее правильным и активно поощряется разными возможными способами. Это, разумеется, в первую очередь основоположник — серия Thief, а также с некоторой натяжкой в той или иной степени сюда можно причислить, скажем, Deus Ex: Human Revolution и Dishonored.

Вторая категория: “классический” стелс, возьму на себя вольность назвать ее так. Это игры, в которых стелс является основным элементом игры, необходимым для прохождения, но в использовании которого допускаются некоторые послабления. Как правило, в играх такого рода убийство является обычным делом, закономерной частью игрового процесса, а часто — вообще целью. В некоторых из них не слишком критичны такие явления, как обнаружение главного героя врагом или поднятие тревоги: с врагом теоретически можно справиться в открытой схватке, а тревогу — переждать в укромном месте, хотя это все равно всегда сильно усложняет жизнь. Таких игр много. Действительно много: это все игры жанра “стелс-экшн”, не попавшие в первую категорию: Metal Gear, Splinter Cell, Hitman, Assassin’s Creed, Mark of the Ninja и все остальное (хотя, например, вот Mark of the Ninja теоретически можно пройти без убийств — за исключением ключевых персонажей — но она все равно просто по идеологии ближе ко второй категории).

Третья категория — “свободный” стелс. Игры, в которых стелс не играет ключевой роли, а скорее дополняет основные принципы механики. В таких играх на стелс-элементе внимание, как правило, не акцентируется, он присутствует в игре с целью дать игроку свободу выбора в своих действиях. Хотя часто он сильно упрощает жизнь. И примерно так же часто и усложняет — все зависит от игры и от игрока. На самом деле, проще перечислить игры, в которых нет стелс — элемента ни в каком виде, но я просто приведу пару примеров, нагло взятых из того, что было перечислено выше — хотя, думаю, все и без этого вполне понятно: это Far Cry 3, это TES V: Skyrim, это все последние игры серии Assassin’s Creed… Дальше уже читатель может продолжить этот ряд самостоятельно.

Ну вот, в общем-то, и подходит к концу мое увлекательное повествование. Будем надеяться, что не слишком часто вам приходилось в это время клевать носом. И хотя букаф получилось действительно немало, сейчас, просматривая текст с самого начала, я понимаю, что не сказал, наверное, еще половины того, что собирался. Впрочем, пока что хватит. И с меня, и с вас. Не забывайте ставить оценки и отписываться в комментариях.

Русский стелс. Кто разработал технологию самолёта-невидимки

В современной войне важнейшее значение имеют не только технические возможности и вооружение боевых машин, но и снижение их заметности для средств обнаружения. Технология, позволяющая значительно снизить заметность в радиолокационном и других спектрах обнаружения, называется «стелс». И изобрел ее наш соотечественник – Петр Яковлевич Уфимцев.

«Невидимки» американской авиации

18 июня 1981 года в небо взмыл F-117 — одноместный дозвуковой тактический малозаметный ударный самолет, произведенный корпорацией Lockheed Martin. Испытания нового самолета держали в секрете – ведь он не зря носил имя Nighthawk – «Ночной ястреб». Такое название самолет, который почему-то причисляют к истребителям, хотя его правильнее относить к штурмовикам, заслужил благодаря своей крайней малозаметности.

«Ночной ястреб» создавался по технологии стелс и был построен по схеме «летающее крыло» с V-образным оперением. Крыло большой стреловидности, прямой профиль, граненый фюзеляж были расположены так, что препятствовали распознаванию самолета, отражая электромагнитные волны в сторону от радиолокационных систем противника. В авиастроении подобную схему называют «фасеточной» (от фр. facette — грань).

Впрочем, первым самолетом, построенным по технологии «летающее крыло», был Have Blue, совершавший полеты с 1977 года. Но эту машину все той же Lockheed Martin так и не запустили в серийное производство. Зато на ее основе впоследствии начали разрабатывать «Ночного ястреба», ставшего первым действительно успешным самолетом, малоуязвимым для радиолокационных средств противника.

Простой американский переводчик

Денис Оверхользер в начале 1970-х годов работал в офисе корпорации Lockheed Martin. Молодой человек не занимал высоких должностей, но, благодаря знанию русского языка, в его обязанности входило ознакомление с техническими публикациями, выпускаемыми в Советском Союзе. Денис переводил их на английский язык.

Труд был посвящен физико-математическому алгоритму, посредством которого можно было высчитать площадь рассеяния для самолета любой формы. То есть, в работе Уфимцева описывалось, как сделать самолет практически невидимым для радаров противовоздушной обороны. Переводчик Оверхользер, будучи человеком технически грамотным и большим патриотом Соединенных Штатов, сразу же понял, какие невиданные прежде возможности работа Уфимцева открывает для американских военно-воздушных сил. Причем в Советском Союзе труд этот не был секретным, так что американцы получали технологию совершенно легально.

Оверхользер обратился со своими соображениями к вышестоящему начальству, но руководители поначалу сочли, что переводчик лезет не в свое дело – авиаконструкторов в корпорации и так хватало. Никто из старшего менеджмента не собирался не только анализировать работу Уфимцева, но даже выслушивать молодого переводчика.

Тогда Денис дал работу советского автора напрямую инженерным сотрудникам корпорации, Те, будучи настоящими специалистами своего дела, в труд Уфимцева вникли и практически сразу же поняли, что к чему. Спустя несколько лет корпорация уже вовсю вела разработку новых самолетов – «невидимок», основанных на применении технологии стелс, заимствованной в монографии советского физика.

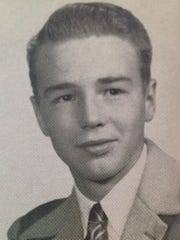

Изобретатель Петр Уфимцев

Петр Яковлевич Уфимцев принадлежал к поколению «детей войны». Он родился в 1931 году в далеком селе Усть-Чарышская Пристань на Алтае. В свое время туда переселился его отец – крестьянин. В 1934 году, когда Пете было три года, отца раскулачили и репрессировали, он сгинул где-то в лагерях. Детство без отца было нищим и голодным: из-за нехватки витаминов у Петра прогрессировала близорукость. Мальчик очень стеснялся носить очки, поэтому в школе не мог читать с доски и просил одноклассника дать переписать задание.

Тем не менее, несмотря на проблемы со зрением, мальчик из глухой алтайской деревни отправился поступать в вуз – на физико-математический факультет Алма-атинского государственного университета. Но из-за прогрессирующей близорукости Уфимцев перебрался в Одессу, где была офтальмологическая клиника знаменитого профессора Филатова. Пришлось перевестись в Одесский университет, который Уфимцев окончил в 1954 году по специальности «теоретическая физика».

Подающий надежды молодой человек был распределен в Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт (ЦНИРТИ) Министерства обороны СССР. Занимался он, как следовало из названия, радиотехникой. Однако у института была и более узкая специализация.

Основной задачей этого института в то время была разработка новых средств радиоэлектронной борьбы, бортовой радиоэлектронной защиты, комплекса борьбы с радиолокационными средствами наведения. Сам ЦНИИРТИ до 1962 года был филиалом Научно-исследовательского института связи, а затем был выделен в отдельную структуру. Руководил им на протяжении почти 10 лет (с 1959 по 1968 годы) Николай Павлович Емохонов.

Ветеран Великой Отечественной войны, Николай Емохонов также был человеком «из народа» — сын сапожника, он был призван в Красную Армию и распределен на курсы радиосвязи. Так начался его путь в радиоэлектронику. Емохонов служил начальником радиостанции, командовал группой ближней разведки средствами радиосвязи, войну закончил старшим лейтенантом и продолжил службу в войсках связи, получив образование в Военной академии связи им. С.М. Буденного.

После окончания академии Емохонов и пришел в Научно-исследовательский институт связи, где прошел путь от младшего научного сотрудника до главного инженера, а затем до директора филиала и, наконец, директора Центрального научно-исследовательского радиотехнического института. Именно Емохонов пригласил Уфимцева в институт, где Петр Яковлевич проработал до 1973 года. При этом то направление, которым занимался молодой научный сотрудник, не считалось перспективным.

Зато Емохонов сделал очень неплохую карьеру: в 1968 году генерал-майор Емохонов был переведен на должность начальника 8-го Главного управления КГБ СССР (отвечало за шифровальную работу и защиту связи), а в 1971 году одновременно стал заместителем председателя КГБ СССР и председателем Научно-технического совета КГБ СССР. На этой должности Емохонов находился до 1990 года, получив в 1985 году звание генерал армии.

Радары противовоздушной обороны определяли расстояние до самолетов по времени, требующемуся на возвращение обратно излучения, отражающегося от корпуса самолета. Способность самолета отражать радиоволны прямо влияла на его заметность. Поэтому в основу технологии, которая получила название стелс, легла задача снижения способности самолета отражать радиоволны.

Уфимцев пришел к выводу, что, если рассеивать электромагнитные волны, можно уменьшать их степень отражения. Соответственно, излучение радаров не возвращалось обратно и таким образом самолеты оставались бы фактически невидимыми для противовоздушной обороны противника. Для военной авиации подобная технология была бы незаменимой – если бы советское руководство вовремя обратило бы на нее внимание, то наша страна получила бы самолеты – «невидимки» куда быстрее, чем вероятный противник.

Ученый оказался больше нужен американцам

В Советском Союзе технологией Уфимцева почему-то не заинтересовались. Как и переводчик Денис Оверхользер, Петр Уфимцев столкнулся с непониманием со стороны советских бюрократов от науки, которые не желали вникать в суть его теории. Лишь в конце 1980-х годов, когда США уже вовсю использовали самолет «Ночной ястреб», в Советском Союзе тоже осознали преимущества технологии стелс. Но было уже поздно – наступали трагические, черные дни для советского государства. Тем более, что и отношения с вероятным противником, как считал генсек Михаил Горбачев, налаживались.

1990 год стал последним годом существования Советского Союза. В этом же году генерал армии Николай Емохонов был освобожден от должности председателя Научно-технического совета КГБ СССР и отправлен в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Для Петра Яковлевича Уфимцева 1990 год также стал поворотным. Он, работавший к этому времени в Институте радиотехники и электроники Академии наук СССР, получил неожиданное приглашение приехать в Соединенные Штаты Америки – в Калифорнийский университет, в качестве приглашенного профессора электроинженерного факультета.

Недолго думая, Петр Уфимцев согласился. Когда он приехал в США, на встречу с ним пришел Денис Оверхользер – тот самый переводчик, который двадцатью годами ранее натолкнулся на монографию советского ученого. Но вскоре с Уфимцев был подписан контракт конкурентами Lockheed — Northrop Grumman. И бывший советский ученый стал работать над совершенствованием боевых возможностей американского бомбардировщика В-2.

Жизнь и судьба Петра Яковлевича Уфимцева, как и вся история технологии стелс, – типичный пример серьезных последствий, к которым приводит невнимание государства к научным кадрам. В 1990-е годы «утечка мозгов» стала серьезнейшей проблемой постсоветской России. Десятки тысяч перспективных ученых, инженеров, техников покинули нашу страну в поисках не только денег, но и более внимательного и уважительного отношения.

К сожалению, эта проблема не решена до сих пор. Финансирование отечественной науки оставляет желать лучшего, поэтому и уезжают молодые ученые на Запад, а теперь еще и на Восток. В США и даже в Китае их знания оказываются более востребованными.