средняя продолжительность жизни в сталинградской битве

Средняя продолжительность жизни в сталинградской битве

Рассказывая об ужасах и ожесточенности Сталинградского сражения, многие историки часто упоминают, что средняя продолжительность жизни солдата в нем составляла всего 24 часа. Немного. Фактически каждый советский рядовой из части, прибывшей на Сталинградский фронт, мог начинать отсчитывать минуты до неизбежного конца. Впрочем, на другой стороне фронта ситуация была аналогичной.

Что это значит?

Кто и зачем это считал?

Зачем вообще, нужна информация о среднем времени жизни солдата на передовой? Только лишь для того, чтобы продемонстрировать, насколько тяжкими были бои? Нет. Эти данные крайне необходимы для планирования операций, так как позволяют примерно понять, сколько времени сможет то или иное подразделение удерживать вверенный ему участок фронта и каковы будут потери при штурме тех или иных вражеских укрепления.

Впервые подобными расчетами заинтересовался еще в конце XIX века варшавский банкир, Иван Блиох. Хорошо владея математикой, статистикой и теорией вероятностей, он взял за основу данные с полигонов: о вероятности поражения ростовой цели с того или иного расстояния, скорости перемещения солдат во время атаки и т.д. Кроме этого, Блиох активно использовал информацию французского военного ведомства по методике наступления и обороны.

Простая арифметика, примененная любящим точность финансистом, дала удручающие результаты. Выходило, что сотня стрелков, засевших в окопе, способна выбить пятьсот из наступающих на нее с расстояния полукилометра шести сотен солдат, прежде чем дело дойдет до рукопашной. Фактически получалось, что даже при шестикратном превосходстве наступающей стороны тактика «окопной войны» не давала ей гарантированной победы.

От теории к практике

Хотя выкладки Блиоха были чисто теоретическими, они оказались близки к истине – Первая мировая война это явно продемонстрировала. Так, например, средняя продолжительность жизни солдата в окопах составляла около полутора месяцев.

Конечно, многое зависит от выучки бойца и навыков его командира. Влияние этих факторов как раз и сказывается на том, насколько продолжительной окажется жизнь отдельного солдата или пехотного подразделения.

Средняя продолжительность жизни в сталинградской битве

Рассказывая об ужасах и ожесточенности Сталинградского сражения, многие историки часто упоминают, что средняя продолжительность жизни солдата в нем составляла всего 24 часа. Немного. Фактически каждый советский рядовой из части, прибывшей на Сталинградский фронт, мог начинать отсчитывать минуты до неизбежного конца. Впрочем, на другой стороне фронта ситуация была аналогичной.

Что это значит?

Кто и зачем это считал?

Зачем вообще, нужна информация о среднем времени жизни солдата на передовой? Только лишь для того, чтобы продемонстрировать, насколько тяжкими были бои? Нет. Эти данные крайне необходимы для планирования операций, так как позволяют примерно понять, сколько времени сможет то или иное подразделение удерживать вверенный ему участок фронта и каковы будут потери при штурме тех или иных вражеских укрепления.

Впервые подобными расчетами заинтересовался еще в конце XIX века варшавский банкир, Иван Блиох. Хорошо владея математикой, статистикой и теорией вероятностей, он взял за основу данные с полигонов: о вероятности поражения ростовой цели с того или иного расстояния, скорости перемещения солдат во время атаки и т.д. Кроме этого, Блиох активно использовал информацию французского военного ведомства по методике наступления и обороны.

Простая арифметика, примененная любящим точность финансистом, дала удручающие результаты. Выходило, что сотня стрелков, засевших в окопе, способна выбить пятьсот из наступающих на нее с расстояния полукилометра шести сотен солдат, прежде чем дело дойдет до рукопашной. Фактически получалось, что даже при шестикратном превосходстве наступающей стороны тактика «окопной войны» не давала ей гарантированной победы.

От теории к практике

Хотя выкладки Блиоха были чисто теоретическими, они оказались близки к истине – Первая мировая война это явно продемонстрировала. Так, например, средняя продолжительность жизни солдата в окопах составляла около полутора месяцев.

Конечно, многое зависит от выучки бойца и навыков его командира. Влияние этих факторов как раз и сказывается на том, насколько продолжительной окажется жизнь отдельного солдата или пехотного подразделения.

Тяжелая жизнь бойца в Сталинграде (7 фото)

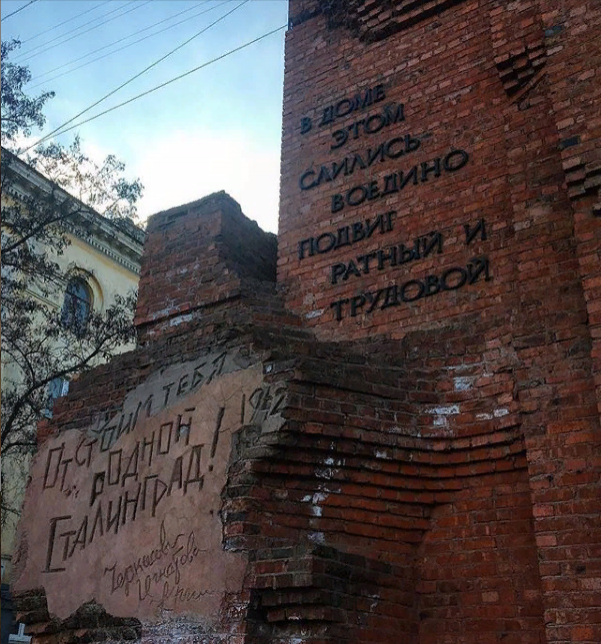

Такая картина скрывается за сухой статистикой: по итоговым подсчетам в Сталинградской битве погибли 1,5 млн солдат со стороны стран Оси и чуть более 1,1 млн – со стороны Советского Союза. Чтобы можно было себе представить масштабы сражений, вспомните, что потери Соединенных Штатов составили чуть более 400 000 человек в ходе всех боевых действий в этой войне. Говоря о сражениях, почему-то часто опускают информацию о потерях среди мирного населения, а ведь они, по разным подсчетам, составили от 4000 до 40 000 человек. Более того, глава советского государства запретил эвакуацию гражданских лиц, приказав им вместо этого присоединиться к борьбе и помогать строить оборонительные сооружения.

Победа в Сталинградской битве позволила советскому командованию совершить, как принято говорить, коренной перелом в ходе военных действий, перетянуть инициативу и удачу на свою сторону. А победу эту свершили люди – солдаты и офицеры. О том же, в каких условиях происходили бои, чем были готовы пожертвовать солдаты, как им удалось выжить, каковы были ощущения вражеских солдат, впервые попавших в капкан, не так широко известно

Подкрепление поступало по Волге, под немецким огнем. Большинство людей из прибывающего подкрепления погибали, однако свежие силы позволяли отстоять хотя бы часть города, несмотря на постоянные массированные атаки врага. Чтобы отразить очередную такую атаку, сюда была направлена элита 13-й гвардейской дивизии; первые 30% прибывших погибли в первые сутки после прибытия. Общая смертность составила 97%.

Все, кто отходил от линии фронта, считались дезертирами и трусами и представали перед военным трибуналом, который мог вынести смертный приговор или отправить солдата в штрафной батальон. Были даже случаи, когда дезертиров расстреливали на месте. Существовали специальные тайные отряды, отслеживающие незапланированные пересечения Волги: в таких случаях оказавшихся в воде расстреливали без предупреждения

Командование избрало тактику ближнего боя как самую подходящую, учитывая превосходство противника в огневой мощи и воздушной поддержке. Тактический ход удерживать фронт близко к вражеской линии обороны оправдал себя. Фашистская армия уже не смогла использовать пикирующие бомбардировщики для поддержки наземных войск в связи с риском поражения своих же солдат.Позиция командования была такова: «Сталинград может быть захвачен врагом лишь на том условии, если не останется в живых ни одного его защитника». Каждый дом стал обороняемой крепостью, иногда – даже отдельный этаж этого дома. Знаменитым стал «дом Павлова»: взвод Якова Павлова настолько самоотверженно защищал свой пост, что враги запомнили этот дом под именем оборонявшего его командира.

Бои велись даже в канализационных туннелях. Железнодорожная станция могла переходить из рук в руки до 14 раз за шесть часов. Самоотверженность солдат поражает воображение

…Оборону дивизии, в составе которой был Михаил Паникаха, атаковало одновременно около 70 танков. Некоторым из них удалось прорваться к окопам. Тогда один солдат, вооружившись бутылкой с горючей смесью, пополз навстречу самому первому вражескому танку. Когда он собирался бросить бутылку, в нее попала пуля. Молниеносно вспыхнувшая жидкость, распространилась по телу солдата. Он горел заживо, но продолжал бороться. Он догнал танк и разбил вторую бутылку над двигателем машины. Танк загорелся, солдат выполнил задачу ценой своей жизни.Лейтенант Григорий Авакян получил задание удержать танковую атаку. Он выбрал выгодную позицию и стал ждать. Начавшаяся атака была встречена дружным и удачным залпом, подбившим несколько машин. Неравный бой длился около часа, численное и боевое превосходство было на стороне противника. Но батарея не сдавалась, хотя продолжало вести огонь только одно орудие. Единственный оставшийся в живых, раненый, лейтенант приносил, загружал и отправлял в цель смертоносные снаряды. Подбив еще один танк, он потерял сознание и умер от ран. Но фашистские танки не прошли. И подобная самоотверженность была массовой.

В условиях ближнего боя все большее значение приобретали снайперы. Наиболее успешным советским снайпером стал Василий Зайцев, на счету которого было от 200 до 400 вражеских солдат

Ценой огромной силы воли город продержался до прибытия свежих крупных подкреплений. Советское контрнаступление под кодовым названием «Уран» началось в середине ноября 1942 года.Один из силезских солдат Иоахим Видер так вспоминает те боевые действия и свои ощущения: «19 ноября будет жить в моей памяти как день черной катастрофы. На рассвете в этот мрачный, туманный осенний день, когда мы уже готовились к зимним метелям, русские напали на нас с севера. А на следующий день – и с востока, зажав всю нашу 6-ю армию в железные тиски».

Уже 19 декабря было провозглашено, что наши войска победили, однако это заявление было несколько преждевременным: тяжелые бои продолжались.

Такую же жесткую позицию в плане обороны города пытался держать и Гитлер. Согласно его приказу «капитуляция запрещалась, 6-я армия должна была удерживать свои позиции до последнего солдата», что должно было, по мнению фюрера, вознаградить солдат вечной народной памятью и преклонением.Солдаты противника не знали о своем реальном положении. Из письма одного из солдат: «Я ужаснулся, когда увидел карту. Мы были абсолютно одни, без всякой помощи извне. Гитлер оставил нас в ловушке. Дойдет ли до вас это письмо, зависит от того, удерживаем ли мы еще небо. Мы расположены на севере города. Другие солдаты моего подразделения уже подозревают правду, но они не знают того, что знаю я. Нет, мы не собираемся капитулировать. Когда город падет, вы услышите или прочтете об этом. Тогда вы и узнаете, что я уже не вернусь».Чтобы «сохранить лицо» фашистской армии, Гитлер присвоил находящемуся в окружении командующему Паулюсу звание фельдмаршала. Ни один фельдмаршал в истории рейха не сдавался в плен, на что и рассчитывал фюрер, но просчитался. «Фельдмаршал» не только сдался, но и активно критиковал действия своего бывшего лидера, находясь в плену. Узнав об этом, фюрер констатировал: «Бог войны перешел на другую сторону».В то время, когда вожди вершили судьбы главнокомандующих (кому слава, а кому – позор), фашистские солдаты продолжали вести бои и испытывать свою силу воли вместе с ударами студеной русской зимы. Теперь их не обеспечивали в должной степени ни продовольствием, ни одеждой, они отмораживали себе конечности. Из воспоминаний одного из солдат: «Я отморозил себе пальцы. Я абсолютно беспомощен: только когда человек теряет несколько пальцев, он понимает, насколько они нужны ему для выполнения разных мелких работ».

Сталинградская битва в цифрах: интересные факты о великом противостоянии

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва. Эта дата прописана во всех учебниках, но мало кто знает, что первое сражение произошло не 17-го, а 16 июля. Первый бой будущей грандиозной баталии состоялся у хутора Морозов в Ростовской области, где шесть советских танков из передового отряда наткнулись на немецких артиллеристов и разгромили их.

2 000 000 человек. В Сталинградской битве погибли, пропали или были взяты в плен свыше 840 тысяч солдат стран гитлеровской коалиции, в то время как Советский Союз потерял более 1,1 миллиона человек. Во время битвы также было убито свыше 40 тысяч мирного советского населения. Сталинградская битва является самым кровопролитным сражением в человеческой истории, унёсшим больше жизней, чем многие другие войны вместе взятые.

Высота 102. Мамаев курган, расположенный ближе к центру Сталинграда, представляет собой холм высотой 102 метра, с которого открывается хороший вид на окружающий город и пригороды, а также на противоположный, восточный, берег Волги. И, естественно, за него велись ожесточённые бои во время Сталинградской битвы. В этих боях погибло более 10000 советских солдат. Фактически, Мамаев курган 14 раз переходил из рук в руки в ходе Сталинградской битвы. Склоны холма из-за непрерывных артобстрелов и взрывов в течение всей зимы не были покрыты снегом и даже весной на протяжении двух лет холм оставался чёрным, так как на обожжённой земле не росла трава. Мамаев курган является местом захоронения более чем 35000 мирных жителей, которые погибли в городе, и более чем 15000 солдат, которые защищали эту позицию.

1 день пробыл Фридрих Паулюс фельдмаршалом. 30 января 1943 года в радиограмме Гитлер присвоил ему это звание и напомнил, что “ещё ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен”. Тем самым, как бы намекнув на то, что в случае чего, он должен покончить с собой. Чего Паулюс не выполнил, на следующий день вместе со своим штабом сдавшись командующему 64-й армией генералу Михаилу Шумилову.

Сколько часов составляла средняя продолжительность жизни солдата в Сталинградской битве

Рассказывая об ужасах и ожесточенности Сталинградского сражения, многие историки часто упоминают, что средняя продолжительность жизни солдата в нем составляла всего 24 часа. Немного. Фактически каждый советский рядовой из части, прибывшей на Сталинградский фронт, мог начинать отсчитывать минуты до неизбежного конца. Впрочем, на другой стороне фронта ситуация была аналогичной.

Кто и зачем это считал?

Зачем вообще, нужна информация о среднем времени жизни солдата на передовой? Только лишь для того, чтобы продемонстрировать, насколько тяжкими были бои? Нет. Эти данные крайне необходимы для планирования операций, так как позволяют примерно понять, сколько времени сможет то или иное подразделение удерживать вверенный ему участок фронта и каковы будут потери при штурме тех или иных вражеских укрепления.

Впервые подобными расчетами заинтересовался еще в конце XIX века варшавский банкир, Иван Блиох. Хорошо владея математикой, статистикой и теорией вероятностей, он взял за основу данные с полигонов: о вероятности поражения ростовой цели с того или иного расстояния, скорости перемещения солдат во время атаки и т.д. Кроме этого, Блиох активно использовал информацию французского военного ведомства по методике наступления и обороны.

Простая арифметика, примененная любящим точность финансистом, дала удручающие результаты. Выходило, что сотня стрелков, засевших в окопе, способна выбить пятьсот из наступающих на нее с расстояния полукилометра шести сотен солдат, прежде чем дело дойдет до рукопашной. Фактически получалось, что даже при шестикратном превосходстве наступающей стороны тактика «окопной войны» не давала ей гарантированной победы.

От теории к практике

Хотя выкладки Блиоха были чисто теоретическими, они оказались близки к истине – Первая мировая война это явно продемонстрировала. Так, например, средняя продолжительность жизни солдата в окопах составляла около полутора месяцев.

Конечно, многое зависит от выучки бойца и навыков его командира. Влияние этих факторов как раз и сказывается на том, насколько продолжительной окажется жизнь отдельного солдата или пехотного подразделения.