спектакль маленькие трагедии актеры

Спектакль в Москве Маленькие трагедии 2k30

Постановка Театр на Юго-Западе

Участники

Место проведения

Театр на Юго-Западе

Лучшие отзывы о спектакле «Маленькие трагедии 2k30»

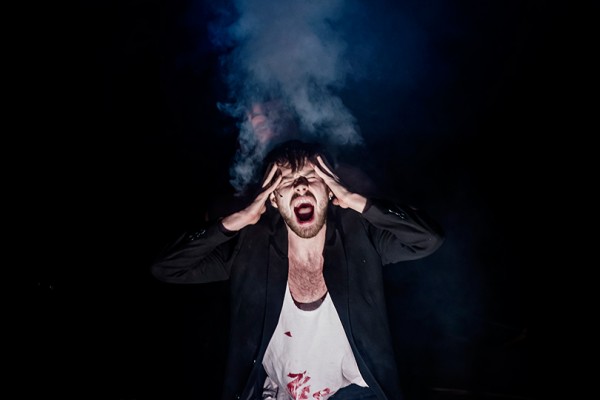

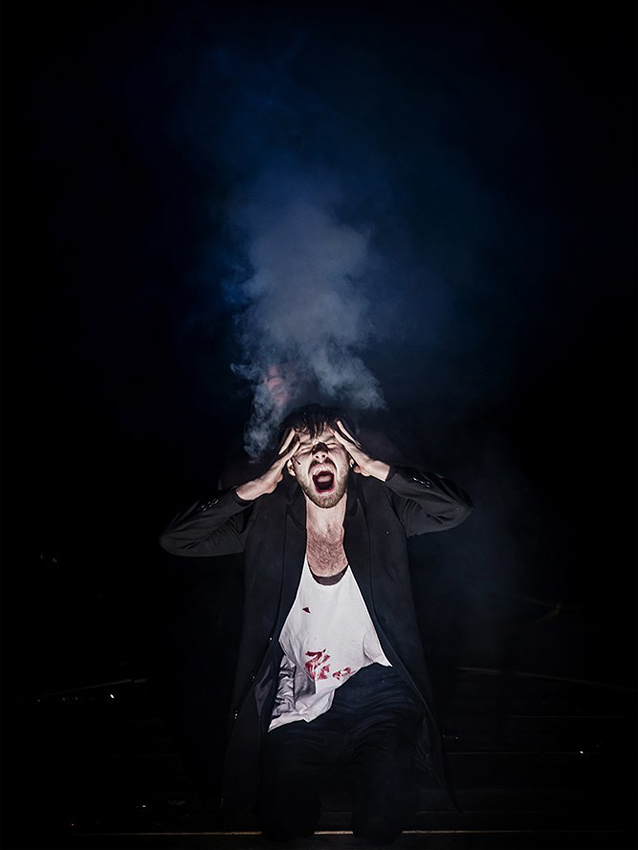

Я предполагала, что мне понравится, хотя не ожидала, что настолько. Спектакль «Маленькие трагедии 2k30» в театре «На Юго-Западе» — это как фильм, увлекательный и современный.

В основе постановки лежат произведения А. С. Пушкина, написанные им в 1830 году, но оказывается, что своей актуальности они не теряют в наше время, и возможно в будущем. Режиссёр соединил все пьесы одной сюжетной линией, действо которой разворачивается в постапокалиптическом мире, где уже не найти моральных и культурных ценностей, и выживает самый сильный или подлый, но всё начинает меняться, когда к людям случайно попадает книга (уже догадались какая?). Каждая трагедия находит отражение в жизни общества и предстаёт перед глазами зрителей.

Всеми жителями Верхнего города руководит Барон, он жаден до денег, хранит их в сундуках подвала и негодует, что после его смерти приёмный сын Альбер всё нажитое потратит. Барон помешан и вызывает на дуэль Альбера — это «Скупой рыцарь», пьеса с которой начинается книга. В театре интересно показаны подвалы, в полу сцены открываются люки и подсвечиваются изнутри, создаётся ощущение многоуровневости.

У Барона два родных сына Вольфганг и Амадей, младшему достаётся внимание девушки и это вызывает зависть у старшего брата. Так проецируется на них трагедия «Моцарт и Сальери». Здесь много необычных решений в сценографии, например по краям висят короткие и длинные металлические трубы, помимо того что прекрасно вписываются в общую картинку, они так же являются ксилофоном. Ещё одним музыкальным инструментом становятся металлические бочки (тоже часть декораций), обтянутые материалом они превращаются в барабаны, а разлитый сверху напиток брызгами вздымается от ударов. Так исполняется «Лакримоза».

Другие жители города тоже погрязли в конфликтах, в том числе с самим собой. Так обольститель Гуан сначала убивает мужа Анны, а потом искренне влюбляется в неё. Испытав миг подлинного счастья, герою-любовнику предстоить погибнуть, хотя и не от рукопожатия «каменной десницы». В видении театра«Каменный гость» немного отличается от оригинала, две эротические сцены добавили огня и пикантности спектаклю. Первая сцена Гуана с Лаурой вспышками поз показывает истосковавшихся геров. Вторая сцена Гуана с Анной под чёрной вуалью словно запретная страсть. Всё это не пошло, а даже красиво, возрастной ценз 18+

По окончании спектакля зрители аплодировали стоя. Браво всем артистам, три с половиной часа за одном дыхании. Не буду выделять кого-то из актёров, все самобытны, пленяют голосом и телосожением. Музыка вызывающая вибрации в груди, речетатив от Миши ЭМ («8FLOOR»), танцы от хореографа Артура Ощепкова и костюмы в стиле стимпанк от Анны Миминошвили — выше всяких похвал, всё вместе это очень гармонично. Спасибо режиссёру спектакля Олегу Анищенко, я до сих пор под впечатлением. Сначала мне казалось, что это похоже на «Книгу Илая», потом на «451 градус по Фаренгейту», а потом это перестало быть похожим на что-то, стало новым для меня.

Пушкин и стимп-панк – все же не близнецы-браться

Хотя постановка помогает осознать сюжеты Пушкина почти как библейский текст

Вопросы морали человеческой – вечны, а как писал автор

Нравственное чувство, как и талант, даётся не всякому

А что дается всякому – так это простой и кровавый бой за жизнь, который мы ведем каждый день, пусть и в разной технике, и по-прежнему, как и в древние времена: кто сильнее – тот и прав.

Самый жестокий – может править и указывать, как жить другим, когда день боя, а когда так. время обеда и танцев.

Пролог.

Бои без правил. Зрелище – на любителя, для меня так весьма надоедливое и не слишком увлекательное. Не знаю, что бы я запела, конечно, в ситуации пост-апокапсиса. Скорей всего, бежала бы от мяса к огороду. Но как знать.

Итак, мягкотелые нетренированные (где-то и зажравшиеся) пацифисты (такие уж зрители у театра, что поделать), мы пребываем минут 10 в полном восхищении от мускулистых, подтянутых, прыгучих ярких актеров в темных одеждах. Их шубы, накидки, странные шапки, и учинение мочилова – столь натуральны, сколь и удивительны.

Но все же мы ждем текста. Того прекрасного момента, когда дело на сцене от мордобоя перейдет к стихам.

Ну наконец. Звучат слова Альбера, молодого рыцаря (Кудзин Андрей)

Во что бы то ни стало на турнире

Явлюсь я. Покажи мне шлем, Иван.

Театр во время чумы. Как прошла премьера «Маленьких трагедий» Серебренникова

«Маленькие трагедии» Кирилла Серебренникова начинаются со сцены в привокзальном буфете. Там сидят какие-то тетки с кошелками, кемарит пьянь и, как всегда, ненужную чушь бубнит телевизор, давно уже не имеющий к реальной жизни никакого отношения. Там продают черствые бутерброды и скучает усталый мент. И именно туда приходит — киборг? Шестикрылый серафим? Воин, как в программке? — чтобы выбрать самого никудышного, грязного забулдыгу и… вырвать у него язык, рассечь грудь и вместо сердца вставить «угль, пылающий огнем». Все это он проделывает натурально-бутафорски, в жанре гиньоля. Представляю восторг школьников, как правило, тупо зубрящих непонятный им текст про неведомого пророка, столь дорогого сердцу училки по литературе. Представляю и обморок этой учительницы, привыкшей благоговейно, чуть не закрывая глаза произносить навязшие в зубах строки.

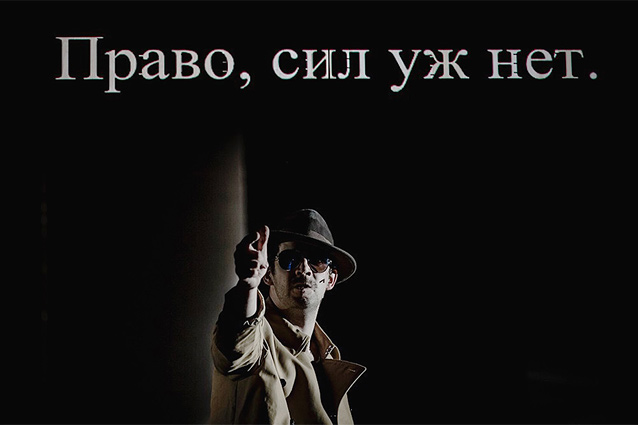

Красавец-киборг (Евгений Романцов) распинает несчастного избранного (Филипп Авдеев), а дальше того уже будет пластать по сцене Сальери. Такова участь отмеченного Богом — быть гонимым и уничтожаемым. Зримая, живая дуэль гения и злодейства, вдохновения и посредственности, исключения и нормы сыграна Никитой Кукушкиным (Сальери) и Филиппом Авдеевым (Моцарт) на пределе психофизических возможностей. Впрочем, здесь все играют как в последний раз, потому что, может, это и есть последний раз, потому что нельзя подвести Мастера, который сегодня, выражаясь пушкинским языком, в неволе. До чего же он хорош, этот аккуратный, тщательно причесанный Сальери в очках и начищенных штиблетах, этот менеджер среднего звена, который все протирает тряпочкой, который один только так может слушать музыку Моцарта — мы видим в этой сцене лишь лицо актера, звуков нет, но все понятно. А этот, гений, притащивший с собой бездарного уличного музыканта, похожий на пьяницу из подворотни, — за что ему его дар, за какие такие заслуги? В общем, опять когда б вы знали, из какого сора, или «сегодня пьем опять втроем, четвертый был, но он забыл, как пел и пил, ему плевать» (Шпаликов), или совсем уже сегодняшнее «чтобы в какой-то кухне да в пьяни да в кутерьме плакать на ухо шлюхе жеманной как кутюрье о том как тебя люблю я». Да, вслед за Моцартом режиссер выводит на сцену рэпера Хаски — и он поет, и слушаешь его не отрываясь, хотя сам он и отрывается, и продолжается традиция великого языка, потому что не может же язык умереть, вот все умрет, и мы тоже, а он останется, и какой-нибудь парень снова будет петь о любви, хотя не факт, что мы его поймем. Выводит свой рэп Хаски, а на экране бежит пушкинская строка, и как же, оказывается, они похожи.

Тот, кто берется ставить Пушкина, всегда решает: как сделать так, чтобы знакомые с детства строки не напоминали труп Командора в стеклянном гробу — в спектакле, где режиссер еще и художник, и художник по костюмам, статуя заменена именно этим прозрачным саркофагом с благообразной мумией внутри. Серебренников один сегодня умеет читать текст такими незамыленными глазами, бросая в топку своего театра все подряд. «Жги!» — призывает строка на экране, и он жжет, да еще как. Вот «Скупой рыцарь»: здесь все решено на противопоставлении золотой молодежи, жадно ищущей денег на развлечения, и уходящего времени. Они бесподобны, эти ребята в бейсболках задом наперед и трусах, выглядывающих из-под штанов, со своими такими узнаваемыми жестами и интонациями, — Гоша Кудренко, Семен Штейнберг и весь в белом Герцог — Евгений Романцов. Жадный Барон (Алексей Агранович) выглядит на их фоне просто жертвой, почему быстро и умирает, а они весело скидывают с полок книги, засыпают их землей и тратят все, накопленное не ими. Уходит старая цивилизация, в которой принято было читать и собирать, в том числе и деньги, наступает новая эра, в которой жить надо сегодняшним днем, потому что неизвестно, будет ли оно вообще, завтра.

«Каменный гость» — это бенефис Семена Штейнберга (Дон Гуан) и Виктории Исаковой (Лаура и Донна Анна Первая). Он само обаяние, в плаще и шляпе а-ля Ален Делон и Марчелло Мастроянни, действие вокруг него закручивается вихрем, как и должно быть в истории про Дон Жуана, да еще приправленной эротическими стихами. Она (Исакова, на мой взгляд, идеальная актриса Серебренникова, почему так часто и появляется на этой, не своей сцене) неотразима, умна и изящна в роли жизнелюбивой оторвы Лауры и хитрой Анны, которая вовсе не так проста, как кажется, в этом своем восточном одеянии преданной и покорной жены-вдовы. Донну Анну Вторую играет замечательная Светлана Брагарник, но ее режиссер традиционно видит чаще всего в эксцентричных эпизодах, в жанре концерта по заявкам, что она делает блистательно, но что явно меньше ее возможностей. Знаменитое рукопожатие оборачивается тем, что Дон Гуан сам оказывается в саркофаге на пару с Командором — он тоже уходящая натура, и место ему теперь только там.

Но главное ждет впереди. Финальный «Пир во время чумы» — это маленький театральный шедевр, трогательный до слез и смешной до колик. Здесь в бой идут «старики»: кто-то разворачивает старую афишу гастролей Театра имени Гоголя, кто-то — репертуар филармонии былых времен, Ольга Науменко (Луиза) держит в руках свою фотографию из знаменитого рязановского фильма, а Светлана Брагарник (Мери) поет песню на стихи Ларисы Рубальской о жизни, что стоит на паперти и просит милостыню. Смеяться почему-то не хочется. Кто-то выводит на скрипке народную мелодию, любимую его отцом, кто-то играет на аккордеоне, а дива былых времен зажигает арией Марицы из одноименной оперетты. Майя Ивашкевич с нарисованными под Пушкина бакенбардами потрясающе читает «Пока свободою горим…» И это тоже реквием — по ушедшей славе и уходящей жизни, по тому, что сколько здесь ни живи, как ни пытайся обустроиться заново на руинах — Чума вот она, рядом, и никуда от нее не скрыться, надо с ней как-то жить. Поэтому когда Вальсингам, он же Председатель (Алексей Агранович) берет в руки гитару и поет свой знаменитый гимн чуме, зал уже наэлектризован так, что сейчас, кажется, взорвется. Председатель предупреждает, что могучая Зима ведет на нас свои дружины, а на экране строкой идет текст пушкинского «Предчувствия»:

Снова тучи надо мною

Собралися в тишине,

Рок завистливый бедою

Угрожает снова мне…

Но, предчувствуя разлуку,

Неизбежный, грозный час,

Сжать твою, мой ангел, руку

Я спешу в последний раз…

Появляется команда санитаров, и артистов уводят. Уводят силой. А мы остаемся один на один с этим прощанием, этим словом любви, сказанным — вдруг? — и правда в последний раз. Мы аплодируем изо всех сил артистам и кричим: «Браво, Кирилл!» — вот только кричим это не ему самому, а его изображению, проекции, которую держат на руках его друзья. Более нелепой и трагической ситуации нельзя себе представить.

И последнее: Серебренников создал на наших глазах блистательный, самого высокого европейского уровня театр. Он воспитал своего, в основном молодого, зрителя. Сегодня этот театр хотят разрушить, а режиссера хотят заставить замолчать — и не нужно сказок об украденных миллионах. Если мы позволим им это сделать, то не будет нам прощения.

В Театре имени Ермоловой представили «Маленькие трагедии» Пушкина

Режиссёр предложила актерам непростую задачу – развенчать»обаяние зла».

Последняя премьера сезона в Театре имени Ермоловой. «Маленькие трагедии» Пушкина поставила Наталья Волошина. Режиссёр предложила актерам непростую задачу – развенчать»обаяние зла». Подробности у Елены Ворошиловой.

То ли молитва, то ли рэп. Сразу и не узнаешь знакомые «Маленькие трагедии» Пушкина. Они стали короче, современнее. Режиссер Наталья Волошина и Василий Буткевич пушкинский текст сократили и дописали.

«Мы пытаемся это сделать, чтобы это либо дополняло «Маленькие трагедии», либо как-то шло в контрапункте с ними», – рассказал соавтор спектакля, композитор Василий Буткевич.

Актёры не просто играют классику. Они получили шанс высказаться вместе Пушкиным.

Наталья Волошина больше пяти лет шла к своим «Маленьким трагедиям». Ломала штампы, искала ходы.

«А ход открылся простым способом, потому что мы подумали, а как это соединить с нами. И, вот, мы соединили», – заявила режиссёр-постановщик Наталья Волошина.

Актёры сняли обувь и весь спектакль проиграли, протанцевали босыми ногами. Леонид Хожайнов добавил в пушкинский текст немного современного танца и много пластики.

«Мне было важно, чтобы это, во-первых, было очень графичным. Мало того, чтобы это шло с развитием и энергией. Такой ритуал чтобы это был», – пояснил хореограф-постановщик Леонид Хожайнов.

У каждого актёра по две три роли. Андрей Попов в образе Сальери. Через несколько минут его герой отравит Моцарта.

«Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Зависть, съедающая, зависть внутри», – заметил актёр Андрей Попов.

У нее длинные рыжие волосы и смеющиеся глаза. Лаура – Анастасии Альмухаметовой – актриса, влюбленная в Дон-Жуана. Актриса играет актрису.

«Она тщеславна, гордолюбива, и, конечно, присутствует такое дикое соблазнение, на которое как бы все отвечают ей», – заметила актриса Анастасия Альмухаметова.

На всё про все – рекордные час пятнадцать. За это время большинство героев умрут и сделают это изобретательно. Зритель опомнится только в финале и удивится неужели это всё.

«Маленькие трагедии» Кирилла Серебренникова: от Пушкина до Хаски

В «Гоголь-центре» состоялась премьера спектакля «Маленькие трагедии» — без его режиссера Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом.

Фото: Ира Полярная

Билеты были распроданы задолго до первых показов: постановки Серебренникова неизменно идут с аншлагами и переаншлагами, но сейчас присутствие на первом спектакле сезона «Гоголь-центра» для многих стало еще и актом солидарности с режиссером.

Дешевый буфет в зале ожидания на вокзале. Сонные, апатичные люди, убаюканные фоновым звуком телевизора, на экране которого то и дело сменяют друг друга кадры передач федеральных каналов. Здесь никому нет дела до остальных, и появление нового безмолвного пассажира, напоминающего Носферату из фильма Мурнау, не вызывает ни малейшего интереса. Меж тем инфернальное существо уже через полминуты перевернет этот мир летаргического сна с ног на голову. Он — не кто иной, как тот самый шестикрылый серафим из хрестоматийного «Пророка».

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык…

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул…

Серебренников буквально визуализирует поэтическую метафору: поэт, призванный «глаголом жечь сердца людей», истекает и харкает кровью, корчится в судорогах и катается по полу от непереносимой боли. Пушкинские строки при этом проецируются на задник сцены и экран телевизора. В конце концов в наступившей тишине из всех слов стихотворения остается только светящееся «жги». Во всех своих спектаклях по русской классике, будь то «Обыкновенная история», «Мертвые души» или «Кому на Руси жить хорошо», Серебренников мастерски расставляет акценты в текстах позапрошлого века, которые у него приобретают ультрасовременное звучание, причем многозначное. Под речитатив рэпера Хаски «жги» воспринимается одновременно как «Мы ждем перемен» нашего времени и пошлый сленг масс-культуры с ее культом бездумного, затуманивающего сознание развлечения.

В «Моцарте и Сальери» «жги» приобретает еще одно значение: огонь гения, который нередко сам себя сжигает заживо. Неожиданной рифмой становится надрывное «hello, hello, hello…» из культовой песни Nirvana Smells Like Teen Spirit. 37-летний Пушкин, 35-летний Моцарт, 27-летний Курт Кобейн — все они остались в истории вечно молодыми. Огонь Сальери (Никита Кукушкин) — другого свойства, переполняющая его зависть медленно тлеет, постепенно уничтожая данный ему талант. Нет, он далеко не посредственность, но, «поверив алгеброй гармонию», потерял связь с собственным голосом, без которого невозможен художник. А тут еще этот вечный раздражитель Моцарт (Филипп Авдеев): пишет по вдохновению, кутит, живет в свое удовольствие, не подозревая о муках, которые терпит Сальери.

Гений остается в веках, но его имя нередко банализируется, становится общим местом и просто-напросто ярлыком, за которым теряется суть. Незадолго до трагической развязки Сальери открывает пакет, в котором обнаруживает конфеты, футболку и кружку с изображением Моцарта — многие ли из тех, кто привозит сувениры из Зальцбурга, способны по-настоящему его оценить общепризнанного гения? В каждой из «Маленьких трагедий» Серебренников, вслед за Пушкиным, прежде всего исследует человеческую натуру вне времени, но при этом постоянно напоминает об эпохе, в которую мы живем.

И если Альбер, сын скупого рыцаря, в образе гонщика — скорее чистая театральность, ироничный сценический ход, то его слуга Иван (Семен Штейнберг), разговаривающий с арабскими интонациями, — это уже явный социальный аспект. Позже этот персонаж зарифмуется с Донной Анной (Виктория Исакова) из «Каменного гостя», одетой по мусульманским традициям кавказских республик.

В спектакле, как и в жизни, нет однозначно положительных или отрицательных персонажей. А барон (Алексей Агранович) оказывается вовсе не трясущимся над златом скупцом, а хранителем огромной библиотеки, в то время как его сын Альбер — легкомысленным гулякой (что, впрочем, простительно в его возрасте). Немым вопросом загорается слово «совесть», от которого через некоторое время остается лишь «есть»: насколько сильна мораль голодного человека?

В «Каменном госте» образы низкой поп-культуры в лице бесталанной певички Лауры (Виктория Исакова) соединяются с отсылками к советским символам: мертвый командор в цветах в стеклянной магазинной витрине и его фотография в папахе напоминают о пышных похоронах вождей и генсеков прошлого века. У массовой культуры современности и советского режима есть как минимум одна общая черта: это мертворожденные сущности с нулевым потенциалом развития.

Завершающий спектакль «Пир во время чумы» разворачивается в доме престарелых, обитатели которого живут в том самом иллюзорном прекрасном советском прошлом. В этом контексте злободневный смысл обретают даже, казалось бы, незамысловатые строки «Как от проказницы Зимы, Запремся также от Чумы!», в которых слышится расхожая государственная риторика изоляционизма.

Пир во время чумы оказывается вовсе не пиром, а жалкой и скудной трапезой измотанных жизнью и потерявших рассудок людей. «Друзья мои, прекрасен наш союз!» — с интонацией прилежного школьника декламирует персонаж в костюме Пушкина (Майя Ивашкевич), когда санитары разгоняют пациентов по палатам. Но в горечи финальной сцены есть и надежда — почему-то кажется, что Пушкин обращается именно к нам.

Пушкин на сцене: «Маленькие трагедии» в театре имени Вахтангова

«Вечерняя Москва», 30 июня 1959 г., с.3

В. Комиссаржевский

Только все вместе раскрывают они перед нами силу пушкинского размышления о наиглавнейших вопросах века. Я думаю, что вслед за смелостью выбора большой заслугой вахтанговцев является то обстоятельство, что им удалось добиться органической целостности спектакля, глубоко отвечающей тому «единому дыханию», с которым создавался Пушкиным его знаменитый «опыт драматических изучений».

Наступает третий акт трагедии – «драматическое изучение» века продолжается – «Каменный гость».

Вслед за искусством – любовь! «Одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия».

Мелодия горячей человеческой любви победно звучит в «Каменном госте», бросая вызов неумолимому командору. В отличие от всех севильских обольстителей мировой драматургии пушкинский Дон Гуан впервые полюбил Донну Анну. Певец любви и жизни Дон Гуан вызывает на бой все силы своего «ужасного века». Если угодно, он готов биться на рапирах даже с самой смертью, превозмогая боль от тяжелого нажатия «каменной десницы». Человек снова торжествует над каменными законами командора.

К счастью, таких режиссерских промахов немного в спектакле. «Маленькие трагедии» в исполнении вахтанговцев отмечены чувством изящного, артистического вкуса, праздничной тетральность, строгим отбором выразительных средств.

Черно-белая графика декораций и костюмов, выбранная в качестве принципа оформления художниками А. Авербахом и Н. Эповым, близка лаконизму «маленьких трагедий» и помогает их единому восприятию.

И все же главное решают актер и его правда, «порывы истинного вдохновения», как сказал бы Пушкин, «игра свободная и ясная», «чувство живое и верное», «характеры вольные и смелые»… Именно здесь, в игре актера, в его индивидуальности, в его искренности и в его технике таятся ключи, открывающие все «клады» условного и бесконечного правдивого пушкинского театра.

В этом смысле спектакль вахтанговцев производит несколько двойственное впечатление. Перед нами – «Скупой рыцарь». Все как будто бы (кроме излишне жанрово решенной фигуры ростовщика) верно нашел здесь режиссер: скупые и лаконичные мизансцены, мерный звук колокола, отбивающего торжественную поступь трагедии, наконец, отличное звучание пушкинских стихов со сцены, что само по себе у нас является огромным достижением театра, особенно в наше время, когда многие актеры разучились – или не научились еще – владеть стихом.

Коренной вахтанговец, талантливый И. Толчанов, исполняющий роль Скупого рыцаря, хорошо владеет стихом, четко несет и его мысль, и его музыку. А зрительный зал все-таки холодно, без увлечения, без потрясения, которое должно быть здесь, следит за тем, что происходит на сцене. В чем же дело? Может быть, не создан характер барона? Нет, создан и довольно сложный: властный, гордый, по-своему сильный и умный. Чего же не хватает? Не хватает той «истины страстей»», той одержимости актера, которых в трагедии не могут заменить ни культура стиха, ни превосходный режиссерский вкус.

Внутренний «жар и трепет», как говорит о себе барон, пронизывают от начала до конца весь его трагический монолог. Сладострастно лаская золото, он то испытывает неизъяснимое блаженство от сознания своей абсолютной власти над миром, то поднимается до трезвых и горьких обобщений, то полубезумный, с ясностью галлюцинаций, возникающих перед ним в полумраке подвала, видит все совершенные им во имя богатства кровавые преступления.

Прекрасные данные показывал в труднейшей роли Сальери молодой артист А. Кацинский: красивый голос, умение лепить характер, музыкальная и темпераментная читка стиха – все это весьма ценные и далеко не часто встречающиеся качества актера. Есть все основания думать, что у Кацинского будет интересная и счастливая артистическая судьба. Но и в его Сальери чувствуется еще порой преобладание читки над «чувством живым и верным», суховатой сдержанности над внутренним клокотанием страстей.

Пушкинские трагедии снова напомнили нам, каким огромным требованиям должен отвечать подлинный артист: его голос, его пластика, его темперамент должны быть совершеннейшим «инструментом», на котором можно сыграть любую мелодию, но звуки этой мелодии только тогда достигнут нашего сердца, когда они будут одухотворены всей силой души и сердца самого творца.

Почему с таким радостным увлечением следит зрительный зал за судьбой дерзкого Дон Гуана – Н. Гриценко и его верного слуги, лукавого Лепорелло – Н. Плотникова? Да потому прежде всего, чо они сами радостно увлечены тем, что предложил им пережить на сцене Пушкин. Ритм стиха стал привычной и естественной для них музыкой речи, их родным языком, который не мешает, а, наоборот, помогает живому проявлению их земных чувств и характеров.

Жаль только, что Гриценко пропускает в роли тот рубеж, ту секунду, когда герой его разительно меняется, превращаясь из насмешливого и отважного искателя приключений в человека, впервые узнавшего «цену мгновенной жизни», счастье истинной любви.

Я не знаю, каким был реальный Моцарт, но верю Ю. Любимову. Вероятно, потому что он не пытается «играть гения», а просто, искренне и увлеченно отдается музыке, грустит, радуется, размышляет – словом, живет с той простотой, которая обычно свойственна великим людям. И вместе с тем в игре его есть какие-то мгновения, которые, помимо удивительной моцартовской музыки, звучащей со сцены, напоминают мне: это Моцарт!

Исполнение ролей Донны Анны – Е. Коровиной и Лауры – Л. Целиковской также дороги своей естественностью и душевной увлеченностью, хотя вполне можно допустить, что тему рождения любви в роли Донны Анны, так же как и незаурядность характера Лауры, можно было бы раскрыть с большей определенностью и внутренним масштабом.

Есть одно важное свойство в этом спектакле, за которое невольно прощаешь его отдельные несовершенства. Это свойство – глубокая влюбленность в Пушкина всех его участников. Она – и в том трудном пути, который прошли они, стараясь понять законы пушкинского театра, и в большой бережности к стиху поэта, и в том, с какой тщательностью сделаны самые маленькие роли трагедии артистами Г. Мерлиским, А. Борисовым или почему-то не указанным в программе конферансье, объявляющим имена актеров и названия сцен, и в том, как маститый руководитель театра Р. Н. Симонов ждет все три акта, чтобы выйти вместе со всеми в финале на сцену к бюсту Пушкина, и в том таланте, вкусе и целеустремленности, которые проявил постановщик этого спектакля, безусловно обогатившего своим опытом нашу театральную «Пушкиниаду».