смирнов брестская крепость биография

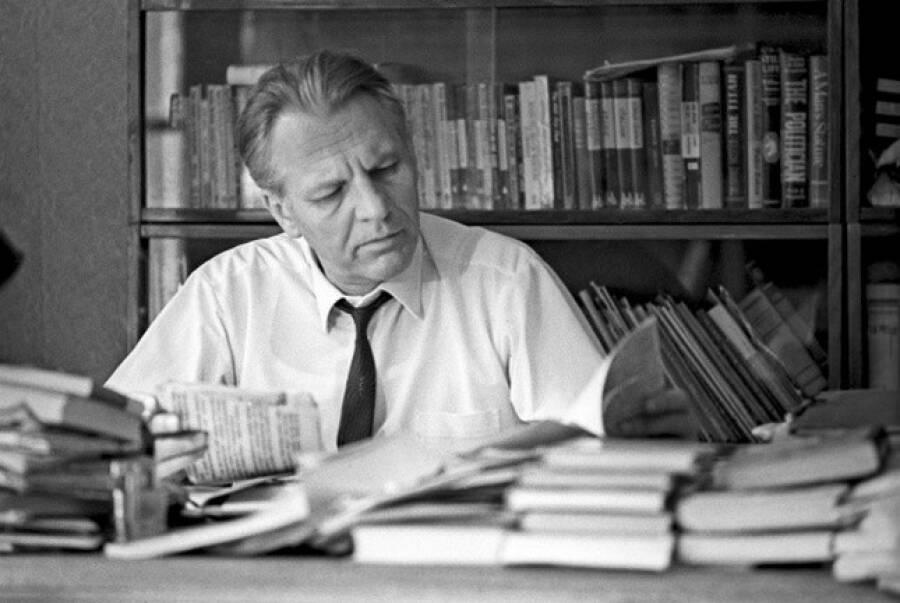

Сергей Сергеевич Смирнов — Певец народного подвига…

100-летию со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова (1915 —1976) — участника Великой Отечественной войны, советского писателя и журналиста, военного документалиста посвящается наша статья.

Он был храбрым солдатом на поле боя и бескомпромиссным бойцом в литературе, в которой его утвердило беспредельно обостренное чувство гражданственности, неразрывной слитности своего «я» с судьбами страны и людей, которые более других заслужили уважение и нуждались в помощи… Он всегда был активен, пристрастен, в высшей степени чужд разъедающего человеческую личность равнодушия, его благородное сердце клокотало любовью и гневом. Он был из тех людей, которых возможно либо любить, либо ненавидеть. Его любили. (Василь Быков, белорусский писатель)

Такие слова надо заслужить.

В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год Литературы стоит вспомнить о писателе о Смирнове Сергее Сергеевиче, которому 26 сентября исполняется 100 лет со дня рождения, и его литературном вкладе в строки, «написанные войной».

Главным делом жизни Сергея Смирнова стало увековечение памяти героев Великой Отечественной войны.

Бывают писатели «одной книги», а Сергей Смирнов был писателем одной темы: в литературе, в кино, на телевидении и по радио он рассказывал о людях, героически погибших в Великой отечественной войне, а после этого — забытых.

В каждом жанре были свои мастера: короли репортажей, очерков, бесед. Но из всех советских журналистов, из огромного перечня блестящих имен и золотых перьев, пальму первенства можно отдать Сергею Сергеевичу Смирнову, создавшему новый, небывалый в истории отечественной журналистики жанр — воскрешение истории, духа, души…

И дело даже не в том, что он первым открыл нам свою Трою — Брестскую крепость (это само по себе величайший творческий подвиг), а ещё и в том, что он спасал защитников крепости из лагерей, угодивших туда по вопиющей несправедливости. Писал письма партийным и государственным деятелям, ходил, как тогда говорили «по инстанциям», хлопотал за невинно осужденных, добивался освобождения их из лагерных бараков, помогал им обрести себя в гражданской жизни.

Краткая биография

Родился в семье инженера. Детство провёл в Харькове. Окончил Московский энергетический институт (1937) и Литературный институт им. М. Горького (1941). Работал электромонтёром Харьковского электромеханического завода. Начал печататься в 1934 как журналист.

Участник Великой Отечественной войны. Доброволец истребительного батальона, окончил школу снайперов под Москвой. В 1942 окончил училище зенитной артиллерии в Уфе, с января 1943 командир взвода 23-й зенитно-артиллерийской дивизии. Затем литсотрудник газеты 57-й армии. Член КПСС с 1946. После войны работал редактором Воениздата, оставаясь в рядах Советской Армии. Уволен из армии в 1950 в звании майора.

Заместитель главного редактора журнала «Новый мир» (ноябрь 1953 — октябрь 1954). В 1959—1960 главный редактор «Литературной газеты». В 1975—1976 секретарь Союза писателей СССР.

В качестве руководителя московской организации Союза Писателей в 1958 г. принял активное участие в травле Б.Пастернака. Подписал Письмо группы советских писателей в редакцию газеты «Правда» 31 августа 1973 года о Солженицыне и Сахарове.

В сентябре в Бресте отметят 100-летие Сергея Смирнова

Пройдя в десятый зал Музея обороны Брестской крепости, посетители сразу обращают внимание на большой портрет — немолодой человек с гладко зачесанными назад седыми волосами и легким прищуром внимательных глаз. Это портрет писателя Сергея Сергеевича Смирнова. Тут же — его фотографии, награды, личные вещи и несколько книжных томиков на разных языках, но с одним названием — «Брестская крепость».

С.С. Смирнов в Австрии. 8 мая 1945 г. Фото: «Заря»

Сегодня Брестскую крепость знают все. А когда-то о гарнизоне, который с первых часов войны попал в окружение, сражался в тылу противника, было мало что известно. Считалось, что все защитники крепости погибли. Сергей Смирнов предположил, что это не так. И оказался прав. Более трёхсот участников обороны удалось отыскать писателю. Документальная повесть «Брестская крепость» (1964) стала итогом десятилетних изысканий и в 1965 году была удостоена Ленинской премии. Нынешний, 2015-й год, можно считать юбилейным для этой книги.

Один из защитников крепости, Алексей Романов, писал:

Он живёт в моей жизни, в жизни множества людей… в жизни матерей и вдов солдатских. Нашу любовь к нему сохранят наши дети и дети наших детей. Для него не существует прошедшего времени, как не существует его для вечно живой людской благодарности… (http://news.tut.by/society/461071.html).

Первый приезд в Брестскую крепость. 1954 г. Фото: «Заря»

Писатель впервые сделал всеобщим достоянием героическую эпопею защиты Брестской крепости летом 1941, когда оставшийся в глубоком тылу гитлеровских войск осажденный гарнизон более месяца сопротивлялся фашистам. Подвиг крепости, судьба участников обороны оставались долгое время в безвестности. Смирнов предпринял огромную работу по собиранию материалов о них, получившую всенародный отклик. Проводившиеся Смирновым на протяжении нескольких лет передачи на радио и телевидении породили массовое патриотическое движение по розыску неизвестных героев. Смирнов получил более миллиона писем.

В 1954 году, — пишет Сергей Смирнов, — я заинтересовался тогда ещё смутной легендой о героической обороне Брестской крепости и начал разыскивать участников и очевидцев этих событий. Два года спустя я рассказал об этой обороне и о защитниках Бреста в серии радиопередач «В поисках героев Брестской крепости», получивших широкий отклик в народе. Поток писем, обрушившихся на меня после этих передач, исчислялся сначала десятками, а потом сотнями тысяч… (http://www.staroeradio.ru/audio/16398).

Главная цель поисков Смирнова — постижение духовного, нравственного опыта Великой Отечественной войны, подлинные факты, документальные эпизоды, обнаруженные автором, порой превосходят любой вымысел и легенду.

…Подвиг защитников Брестской крепости как бы новым светом озарил всё виденное, раскрыл мне силу и широту души нашего человека, заставил с особой остротой пережить счастье и гордость сознания принадлежности к великому, благородному и самоотверженному народу, способному творить даже невозможное, — писал автор (http://www.staroeradio.ru/audio/16398).

Смирнову удалось, насколько позволяли условия того времени, поведать о драме советских военнопленных. Он сделал многое для восстановления доброго имени многих конкретных людей, побывавших в гитлеровском плену и затем подвергшихся допросам и репрессиям у себя на родине, томившихся в лагерях.

Брестская крепость, в которой открылась духовная высота русского человека, его способность претерпеть страшные муки и умереть «за други своя», в которой в первый же день войны проявилась готовность к самопожертвованию во имя Родины и невиданная сила сопротивления врагам Отечества, вырастает в книге в символ всей России.

Первые иллюстрации к книге «Брестская крепость»

По огромной стране зазвучало имя Брестской крепости. Её защитников теперь узнавали на улицах. А 3 января 1957 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена первая группа участников брестской обороны. С.С. Смирнов подготовил наградные материалы. Самого писателя представили к ордену Отечественной войны І степени, но он добился отмены представления.

Наградить всех участников обороны невозможно, — сказал он. — А любой из них в сто раз больше заслужил орден, чем я (http://news.tut.by/society/461071.html).

Во многом благодаря стараниям С.С. Смирнова в июне 1961 года состоялся слёт защитников крепости.

А 25 сентября 1971 г. он приезжал на торжественное открытие мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В своей приветственной речи он сказал:

Молодости свойственно смотреть только вперёд, у неё всё в будущем. А пожилой человек то и дело оглядывается назад, на пройденный путь. И безмерно счастлив бывает тот, кто, оглянувшись, видит, что совершил нечто важное для своей Родины, для своего народа.

Дорогие друзья, защитники Брестской крепости, Вы обладаете этим самым высоким счастьем человека, самым высоким удовлетворением, потому что подвиг, который вы совершили здесь, навсегда останется в памяти нашего народа, потому что эта крепость, эта земля, политая вашей кровью, стали местом, куда приезжает нынешняя молодёжь поклониться славе героев, учиться у них мужеству, умению защищать свою социалистическую Родину…

Сегодня вы присутствуете здесь при открытии величественного мемориала, который понесет в века вашу славу, ваш подвиг. Это — день вашего счастья, вашей радости. Этот монумент вознесся гораздо выше старых стен, и в этом, конечно, есть свой смысл. Ведь не крепостные стены, а крепость ваших сердец сдержала здесь врага. Не прочность бастионов, а ваша железная стойкость противостояла врагу на первом рубеже Родины. И этот монумент символизирует силу вашего духа, подвиг всего легендарного гарнизона (http://news.tut.by/society/461071.html ).

А потом разразилась беда. Книгу о Брестской крепости постигла судьба самой крепости. Отмеченная Ленинской премией, она, спустя десять лет — в 1975 году — уходит «под нож»!

По команде из Москвы 130 тысяч экземпляров только что изданной в Волго-Вятском издательстве «Брестской крепости» на месте «изрезали в лапшу», и макулатуру отправили на Балахнинский бумажный комбинат, — пишет газета «Союз». — Уже очень больному Сергею Сергеевичу Смирнову сказали, что книга может остаться в планах других издательств, если он внесёт в книгу изменения и уберёт из неё отдельные главы, касающиеся отдельных людей. Например, Матевосяна. На предательство писатель не пошёл. Его книга началась с веры людям. С этого, впрочем, начинается всЁ серьёзное: победа, родина, семья, работа (http://www.stoletie.ru/ww2/voitel_brestskoj_kreposti_626.htm).

Поводом для гонений на книгу послужило так называемое «дело Матевосяна», одного из главных героев «Брестской крепости».

Сергей Смирнов отправился в Брест, нашёл людей, которые знали Самвела Матевосяна, те подтвердили Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС, что именитый армянский геолог, разведавший уникальное золоторудное месторождение, и замполитрука Матевосян, который добровольцем ушёл в Красную армию в 1939 году, а потом тяжело раненным попал в плен, есть одно и то же лицо. После войны Самвел Минасович смог устроиться только в дальней геологической экспедиции. В середине 50-х годов все газеты облетела сенсация: инженер Матевосян открыл золотое месторождение и сам возглавил трест по его разработке. А тут как раз вышла книга Смирнова. Ореол славы засиял над головой Самвела Минасовича. Чужой успех всегда кому-то застит глаза, вот и полетели в «органы» и «высокие инстанции» анонимные письма. И такая беда случилась не только с бывшим замполитрука, но и с сыном полка трубачом Петром Клыпой, и с комсоргом штаба стрелкового полка Александром Филем…

И Смирнов снова выступил на защиту своих героев. На сей раз он вызволял их не из-за колючей проволоки, а из не менее колючих тенет злобных наветов.

Вот что рассказывал младший сын писателя Константин Смирнов:

Отец, пожилой человек, ко всему ещё и инвалид войны, упорно обивал пороги различных инстанций в тщетной надежде добиться справедливости. Шестнадцать лет книга, удостоенная высшей литературной премии нашей страны, пролежала под спудом ведомственного запрета. В эпоху брежневского безвременья все попытки оживить книгу наталкивались на непробиваемый «слоеный пирог» всевозможных властей. Сначала на верхних этажах шли сладкие заверения о необходимости переиздать, вернуть «Брестскую крепость» в круг литературы. Затем средний «слой» — пожестче и с горчинкой — покусывал книгу: речь шла уже не только об «изъятии» С. Матевосяна, но и Петра Клыпы, и Александра Филя; пока, наконец, дело не упиралось в абсолютно непробиваемую стену, точнее, в вату, где бесшумно гасились все усилия. А письма наши, очередные просьбы о встречах — как камушки в воду, впрочем, даже и кругов не было… И уже потянулись сведения о том, что где-то какой-то официальный лектор публично заявил, что «герои Смирнова — липовые», и тому подобные прелести (http://www.stoletie.ru/ww2/voitel_brestskoj_kreposti_626.htm).

Андрей Сергеевич Смирнов, старший сын писателя:

По указанию Суслова набор был рассыпан, и почти два десятка лет «Брестская крепость» не издавалась… Через 18 лет она была переиздана. Не могу не упомянуть людей, которые сделали это: издатель Валентин Осипов добился того, что книга была переиздана к годовщине Победы. Издание это было благотворительное, оно практически не продавалось, было разослано в основном по библиотекам, а также в качестве подарочного вручено ветеранам войны, которые приезжали в Москву на празднование Дня Победы (http://www.stoletie.ru/ww2/voitel_brestskoj_kreposti_626.htm)

По желанию семьи Смирновых в Бресте будут проходить мероприятия, посвящённые столетнему юбилею Сергея Сергеевича. Сотрудники мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» примут в них самое деятельное участие. 25 сентября в Музее обороны Брестской крепости состоялась научно-практическая конференция «Наследие С.С.Смирнова в военной истории». Её участниками стали историки, сотрудники музеев, преподаватели, студенческая и учащаяся молодёжь Бреста.

Поиск пропавших без вести…

В 1960-е годы очерки Смирнова о войне были очень популярны. Писатель рассказал о защитниках Аджимушкайских каменоломен под Керчью, о капитане ледокола «Сибиряков» Александре Качарава, вступившем в 1942 году в неравный бой с тяжёлым германским рейдером, о рязанце Федоре Полетаеве — герое итальянского Сопротивления, о подвиге новгородской медсестры Татьяны Раннефт…

Не только те, кого судьба связала с Брестом, обязаны Сергею Смирнову благодарностью. В годы войны извещение «пропал без вести» не было редкостью. Прошло немало времени, но матери, жены, дети всё ещё надеялись узнать что-то о самых родных и близких людях. И надежды свои они возложили на писателя Смирнова. Писем на его имя с отчаянной просьбой помочь, найти, узнать было так много, что сам он не мог ответить на все, и ему в помощь при Радиокомитете была создана специальная группа из семи человек. Даже после смерти писателя эта группа не один год продолжала разбирать его почту.

Один из друзей Сергея Сергеевича вспоминал, что ему «не только слали письма, к нему приезжали из-за тридевяти земель, у него в кабинете можно было застать целые семьи. В его кабинете и столовой жили по нескольку дней неизвестные ходоки: вдовы, инвалиды, люди трудной судьбы». К писателю обращались за помощью в самых сложных случаях, и он никому не отказывал. Кто-то придумал, а остальные охотно подхватили шутливо-уважительное его прозвище: «комитет по делам справедливости».

Выступления Смирнова в печати, на радио и телевидении, в телеальманахе «Подвиг» внесли огромный вклад в поиск пропавших в годы войны и её неизвестных героев.

Судьба 2-й Ударной армии

Благодаря неустанной работе писателя, всеобщим достоянием стала и судьба воинов 2-й Ударной армии, погибших в Мясном Бору.

В 1968 году Смирнов побывал под Новгородом, в тех местах, где в июне 1942 года одна из операций Великой Отечественной стала трагедией для многих тысяч людей. Сто тысяч погибших солдат и офицеров 2-Ударной, 52-й и 59-й армий Волховского фронта остались лежать непогребёнными на огромном пространстве от Мясного Бора до Красной Горки. Всё увиденное писателем свидетельствовало — армия дралась, погибла и не сдалась.

Тогда, в 1968 году, из телепередач Сергея Смирнова страна узнала и о простом рабочем Новгородского химкомбината Николае Орлове. О том, как Николай, работавший на станции Мясной Бор, стал самоучкой-сапером и первым прошёл через минные поля в Долину Смерти, где сражалась в окружении 2-я Ударная. Выступление Н.И. Орлова в телевизионной программе С.С. Смирнова сделало своё дело: об истории Любанской операции узнала вся страна. С погибших в Мясном Бору солдат 2-й Ударной армии было снято обвинение в предательстве.

О новгородском поисковике С. Смирнов написал рассказ «Комендант Долины Смерти» и сценарий одноименного фильма, который был снят Ленинградской студией кинохроники в конце 1969 года.

А всем воинам, павшим в том сражении, в Мясном Бору поставлен памятник, и благодарные потомки за мирное небо над головой всегда преклоняют головы, посещая этот мемориал.

Особенности творчества писателя

Теме войны посвящены его книги: «На полях Венгрии», «Сталинград на Днепре», «В поисках героев Брестской крепости», «Были Великой войны», «Семья».

Автор пьес, в свое время, широко шедших на сценах СССР: «Крепость над Бугом» (1955 год), «Люди, которых я видел» (1958 год).

Теме Великой Отечественной войны посвящены и киносценарии: «Его звали Федор» (1963 год), «Они шли на восток» (1965 год), «Катюша» (1964 год), «Великая Отечественная» (1965 год), «Город под липами» (1968 год), «Семья Сосниных» (1968 год).

В 1958—1970 годах побывал в 50 зарубежных странах, описал свои поездки в репортажах и очерках.

Некоторые эпизоды из документальных исследований Смирнова использовал в своих художественных произведениях Борис Васильев, с которым С.С. Смирнов был дружен.

В честь Смирнова названа улица в городе Бресте.

После его смерти весь его архив был передан родственниками в музей Брестской крепости.

Сегодня в фондах, научных отделах, экспозициях музея крепости трудятся достаточно грамотные, опытные сотрудники. Они берегут смирновское «наследие», старательно изучая его, проводят научные изыскания и обобщения. Результаты этой работы — на музейных стендах, в комментариях экскурсоводов, в материалах выездных экспозиций, в публикациях периодики, в брошюрах и книгах. А ещё в чем-то том, что нельзя пощупать и осязать — в благодарной памяти потомков.

Послесловие

Сегодня имя Сергея Смирнова покрыто пылью забвения. Нынешние хозяева телеканалов и СМИ, наверно, не могут простить ему, что, будучи секретарем Московской писательской организации, он критиковал роман Б. Пастернака «Доктор Живаго», а также подписал 31 августа 1973 года письмо группы советских писателей в редакцию газеты «Правда» о Солженицыне и Сахарове. Такое либералы не прощают.

Старший сын его — Андрей Смирнов, известный кинорежиссер, снявший фильм «Белорусский вокзал», сказал об отце так:

Память о нём постепенно стерлась из средств массовой информации, выросло поколение, которое понятия не имеет о том, что был такой человек, была такая книга — «Брестская крепость»… И вот наша мать меня с братом упрекает, говорит: «Что же вы ничего не делаете, чтобы помнили об отце?» Я на это отвечаю, что он сделал такое важное дело, что, я надеюсь, может быть, со временем в памяти русского народа оно не должно стереться. А если сотрется, то все усилия бесполезны (http://www.stoletie.ru/ww2/voitel_brestskoj_kreposti_626.htm).

С данной позицией можно поспорить: нельзя пускать на самотёк такое непростое и деликатное дело, как сохранение памяти. Надо действовать так же решительно, как действовал Сергей Смирнов, увековечивая память о Брестской крепости и сотнях её героев.

Зато в Бресте Сергея Смирнова чтят и помнят: названа в честь него улица, в Музее Брестской крепости стоит его письменный стол, бронзовый бюст… Но есть ещё и иная форма памяти.

Поиск, который вёл писатель Смирнов, стал началом не государственного, а всенародного похода за восстановление памяти о погибших воинах.

До сих пор по всем землям, где прошла война, люди самых разных поколений вот уже полвека ищут и находят безвестно погибших солдат — от Бреста до Сахалина. Этот воистину вечный огонь воистину народной памяти зажег Сергей Смирнов.

Последние его слова были обращены к своим героям, героям Бреста:

С выходом в свет этой книги я передал музею крепости весь собранный за десять лет материал и попрощался с темой обороны Бреста. Но вам, дорогие друзья, хочется сказать не «прощайте», а «до свидания». До конца дней я буду гордиться тем, что моя скромная работа сыграла какую-то роль в ваших судьбах. Но я обязан вам больше. Встречи с вами, знакомство с вашим подвигом определили направление работы, которую я буду вести всю жизнь, — поиски неизвестных героев нашей четырёхлетней борьбы с германским фашизмом. Я был участником войны и немало видел в те памятные годы. Но именно подвиг защитников Брестской крепости как бы новым светом озарил все виденное, раскрыл мне силу и широту души нашего человека, заставил с особой остротой пережить счастье и гордость сознания принадлежности к великому, благородному и самоотверженному народу, способному творить даже невозможное (http://www.stoletie.ru/ww2/voitel_brestskoj_kreposti_626.htm)

Мало кто знает, что 9 мая стал праздничным днём только в 1965 году спустя 20 лет после Победы. Добился этого писатель Сергей Сергеевич Смирнов.

Писатель Сергей Смирнов. Тайны Брестской крепости

23 июля 1956 года в радиоэфире впервые прозвучала авторская передача С. С. Смирнова «В поисках героев Брестской крепости». Как ни странно, о подвиге защитников Брестской крепости страна узнала только после его выступлений.

Никто не забыт, ничто не забыто

Эти слова замечательной поэтессы Ольги Берггольц сейчас очень актуальны. Да и как можно забыть подвиги наших отцов и дедов, спасших Родину от неминуемой гибели. Сотни тысяч наших соотечественников выходят на улицы и площади городов и сел с портретами своих близких и родственников, которые в тылу и на фронте приближали этот упоительный миг победы. «Бессмертный полк» – это наш ответ на все злобные выкрики недоброжелателей, пытающихся принизить и очернить народный подвиг.

Как ни странно, но сразу после войны о войне стали говорить все меньше и меньше, а ведь в стране практически не было семей, которых не коснулась бы война. 27 миллионов погибших – разве это можно забыть? В июне 1945 года прошел знаменитый Парад Победы и … все. В следующие годы 9 мая, хоть и именовался Днем Победы, был обычным рабочим днем. Даже салют в честь 10-летия Победы был очень скромным, всего 30 залпов. Причины такого отношения к победителям понять несложно. Людям, прошедшим с боями всю Европу и видевшим, как живут нормальные люди, все труднее стало объяснять, почему и ради чего они так тяжело живут в победившем фашизм государстве. Советское государство не могло себе позволить иметь независимых людей. Сталин в одном из своих выступлений говорил, что величайшие заслуги не дают права стать исключением из правил. Государство должно быть выше личных интересов. Вот и стала затихать память о подвигах простых людей и генералов. Это не значит, что победили и забыли, нет, просто место конкретных героев заполнили массы, безликие, но легко управляемые.

Цикл передач писателя Смирнова о защитниках Брестской крепости всколыхнул всю страну. После первого выступления в редакцию пришло более пяти тысяч писем. Это были участники обороны крепости, и они рассказывали новые подробности подвига, а еще многие радиослушатели просили писателя продолжить свои рассказы.

Героическая летопись подвига

Как позже рассказывал Сергей Сергеевич, он еще в 1954 году заинтересовался смутной тогда еще легендой об обороне Брестской крепости и начал разыскивать участников тех давних событий. Когда началась серия радиопередач, на автора обрушился вал писем. Сначала их были десятки, а потом сотни тысяч.

Нельзя говорить, что история обороны Брестской крепости – что-то типа «черной дыры». Были публикации даже во время войны, фронтовые корреспонденты рассказывали, что горстка храбрецов держалась неделю и даже месяц, но все погибли. Публикации были, но в них не указывались подлинные участники событий. К тому же выяснилось, что не все герои погибли. Наше с вами счастье, что нашелся такой человек, как Сергей Сергеевич Смирнов, который вернул имена героев из информационного небытия. Смирнов позднее говорил, что его захватила нераскрытая тайна, что вся тема проникнута героизмом и героическим духом нашего народа. С.С. Смирнов сам был участником войны, но каких-то пересечений с событиями в Брестской крепости у него не было. Он попытался обратиться к официальным документам, но таких документов о защите крепости в архивах тоже не было.

Начался поиск оставшихся в живых участников обороны. Он познакомился с участниками обороны, среди которых были С. Матевосян, П. Гаврилов, П. Клыпа, А. Филь, Р. Абакумов и другие. По их свидетельствам он не только воссоздал ход обороны крепости, но и смог стать защитником героев, добиваясь восстановления их доброго имени и полной реабилитации. По собранным материалам С. Смирнов готовил к публикации свою книгу и попутно спасал защитников крепости из лагерей, попавших туда по вопиющей несправедливости. Пришлось писать письма государственным и партийным деятелям, ходить по инстанциям, добиваться освобождения невинно осужденных и помогать им обрести себя в гражданской жизни.

Все мы смотрели художественный фильм «Холодное лето 53 года» А. Прошкина. Трагедия заключалась в том, что в лагерях вместе с бандитами и ворами сидели и люди, героически сражавшиеся на фронтах, но волей случая оказавшиеся за колючей проволокой. После войны судьбы людей, оказавшихся в руках спецслужб, решались очень просто: был в плену – получай срок. И неважным было, что боец героически воевал и попал в плен тяжелораненым, контуженым. Была инструкция, и тех, кто был в плену, расценивали как трусов и предателей.

Сын писателя рассказывал, что у них в квартире всегда жили какие-то люди, которые от жизни не ждали ничего хорошего. Смирнов записывал их рассказы, добывал им деньги на билеты, устраивал их судьбы. Это были освобожденные защитники – узники, солдаты и офицеры, прошедшие первые дни боев в Брестской крепости.

Его работа не была напрасной. Он смог полностью реабилитировать А. Филя, освободить П. Клыпу, снять все подозрения с майора П. Гаврилова, С. Матевосяна и других. Исключенные из партии, они восстанавливались в ее рядах, а затем надлежащим образом трудоустраивались.

Мы должны обязательно привести бесстрастное свидетельство военного прокурора Б.А. Викторова, который говорил, что работа Смирнова поставила под сомнение утвердившуюся презумпцию виновности военнопленных, он первым выступил против пропагандистской машины и вышел из этого противостояния победителем. Сегодня все, что мы знаем о Брестской крепости, и все, что собрано в ее музейных залах, – заслуга Сергея Сергеевича Смирнова.

Подвиг, который не забыт

В 1957 году вышла книга С. С. Смирнова «Брестская крепость». Эта книга и его выступления в средствах массовой информации сделали свое доброе дело, произошел переворот не только в сознании простых людей, но и государственных мужей. Брестской цитадели было присвоено звание «Крепость-герой». Заслуга С. С. Смирнова и в том, что праздник Победы вновь стал настоящим всенародным.

Книга «Брестская крепость» выходила дважды – в 1957 году и 1965 году, а сам автор в 1965 году был удостоен Ленинской премии и награжден орденом Ленина.

К сожалению, хорошо долго не бывает. В 1975 году весь тираж новой книги, а это 130 тысяч экземпляров, был уничтожен. Книгу порезали и отправили на бумажный комбинат. Накануне уже больному С. Смирнову, все те же чиновники порекомендовали внести в книгу изменения и убрать отдельные главы про С. Матевосяна. Автор на предательство не пошел и убирать из книги эти материалы отказался. Оказалось, что на героя обороны С. Матевосяна было написано анонимное письмо, что это другой человек, присвоивший документы героя. Смирнов снова едет в Брест, встречается с людьми, знавшими Матевосяна, которые подтверждают, что известный армянский геолог и герой обороны – одно и то же лицо.

Сегодня про Сергея Сергеевича редко вспоминают. Я просто поспрашивал у своих соседей о том, кто такой Сергей Смирнов, только двое из взрослых попытались что-то вспомнить о писателе. Телеканалы не спешат оживить образ замечательного писателя, ведь легче показать массовые мероприятия, связанные с Днем Победы, чем рассказывать о том, кому мы обязаны сохранением героической памяти. Говорят, когда Сергей Сергеевич был секретарем Московской писательской организации, он критиковал роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» и подписал письмо советских писателей в редакцию газеты «Правда» о Солженицыне и Сахарове. Либералы это запомнили, затаили обиду.

Тем не менее святое дело, начатое Сергеем Сергеевичем, продолжается. Люди разных поколений ищут и находят безвестно погибших солдат, граждане России в больших и малых городах от Бреста до Курильских островов рассказывают о подвигах своих дедов, хранят о них память, передают историю от поколения к поколению. И этот Вечный огонь народной памяти зажег Сергей Смирнов.