рассказы про жизнь в деревне во время войны

Глава 5. Жизнь деревни во время войны

В 1941 году началась война. Фронт стремительно приближался. Через деревню бесконечным потоком пешим ходом шли наши отступавшие войска. Мы стояли на обочине дороги, всматривались в лица солдат в надежде встретить своих близких.

Люди недоумевали, почему наша Красная армия так спешно отступает. В газетах писали об успешных операциях Красной армии на востоке и западе страны. Газеты пестрили броскими заголовками: «Враг не пройдет!», «Враг будет уничтожен на его территории!». Ведь оборонная промышленность страны несколько лет работала в усиленном режиме, изготовляла в большом количестве самолеты, танки, другое вооружение, боеприпасы, снаряжение. Но фронт стремительно приближался к нашей деревне.

Уже в сентябре началась эвакуация. Всех коров у жителей отобрали, взамен выдали расписки с обещанием вернуть коров после окончания войны (вера в победу уже была!). Овец пришлось зарезать, хотя время было еще теплое, мясо сохранить трудно. Выкопанную картошку частично закопали в «ямки» в надежде, что к весне вернемся домой из эвакуации.

Нас эвакуировали на восток за 50 км от дома. С собой можно было взять вещей совсем мало, т.е. столько, сколько можно увезти на двух телегах. Наши дома остались без присмотра.

Эвакуировались мы вместе с семьей дедушки. Главное, что дед смог увезти с собой – это верстак и необходимые инструменты. Благодаря своему мастерству (он был и плотник, и столяр, мастер на все руки), он и дом в месте эвакуации обустроил и содержал всех нас, его детей и внуков (9 человек).

К весне 1942 года немцев остановили, точнее, они дальше села Полново сами не пошли, т.к. впереди были плохие дороги и болота. Наша деревня оказалась в 15 км от немецких позиций.

Несмотря на близость фронта, весной 1942 года нам разрешили вернуться из эвакуации домой. Наш дом был частично разрушен, стекла в окнах разбиты, двери сорваны, часть стены двора была распилена на дрова. Все ямки с закопанными продуктами были разорены. В доме зимой жили солдаты.

Благодаря дедушке дом был восстановлен и мы с мамой смогли как-то жить. Посадили в огороде овощи, семенами поделились соседи, картошку сажали «глазками». Лето прожили дома. Осенью 1942 года нас опять эвакуировали, но в другую деревню так же восточнее на 50 км. Опять остались почти все овощи на огороде. Видимо специально так делали, чтобы и население подкормить за счет огородов, и военным что-то оставить.

Весной 1943 года нас вернули домой и больше уже не эвакуировали. В деревне та же картина – полуразрушенные дома, разграбленные «схроны», хорошо хоть дома не сгорели. Близкое присутствие фронта чувствовали, немцы так и остались на своих прежних позициях в 15 км от деревни. Мы всегда знали точное время, потому что каждый день ровно в 12 часов немцы начинали артобстрел позиций наших войск и канонада от разрыва снарядов была хорошо слышна.

От отца известий не было. Мама писала во все инстанции, разыскивала отца. Ей все же сообщили, что ее муж «пропал без вести», тогда многим прислали такие стандартные формулировки. Но мама не теряла надежды на возвращение отца. И только после окончания войны было сообщено о его гибели. В 31 год мать осталась одна.

Мне шел седьмой год. Я помогал маме по уходу за огородом в меру своих сил. Летом вместе с взрослыми ребятами ходил в лес за ягодами (черникой) и грибами. Обуви нормальной не было. Сосед мне сплел маленькие лапти и я в них ходил в лес. Нужно сказать, что это очень легкая и удобная обувь, ноги в лесу не поранишь, а когда выйдешь из воды, ноги опять почти сухие. Это лучше, чем ходить в дырявых сапогах.

В деревне осталось много брошенной неисправной военной техники – машин наших и немецких, несколько пушек. В окопах за деревней были винтовки, патроны. Потом военные убрали свое имущество, но многое осталось. Взрослые ребята калечились, подрывая боеприпасы.

Война еще продолжалась, а колхоз начал работать. Впереди были посевные работы, а тракторов, лошадей и другого сельхозинвентаря не было. Землю в полях копали женщины лопатами, мужчины еще воевали. Земля в наших краях тяжелая, глинистая. Была установлена норма выработки, вскопать не менее трех соток. Мама приходила домой очень усталая, а нужно еще и свой огород обработать.

Приближалась зима 1943 года. Нужно было заготовлять дрова, чтобы обогреть свой дом. Ходили с мамой в лес, спиливали сухостойные деревья и на санках привозили домой по бездорожью. Привезенных дров хватало на два дня. И так всю зиму мы ездили в лес. Маме одной вертикальное дерево обычной двуручной пилой не спилить. Она мне говорила: «Ты только держи вторую ручку пилы, мне будет легче пилить».

Зимой 1944 года немцев «отогнали» от села Полново, вернее, они сами ушли т.к. опасались попасть в окружение. Наши войска уверенно продвигались на запад (известный Демянский плацдарм). В деревне организовали детский сад, чтобы наши матери смогли больше работать в поле, а мы дети были под присмотром. Осенью 1944 года мне уже было без малого восемь лет, и я пошел в школу.

Жизнь деревни в годы Великой Отечественной войны

История моей малой родины неразрывно связана с историей страны и не осталась в стороне от тех трагических событий. Неоценимый вклад в дело победы внесли труженики сельского хозяйства нашего колхоза «Искра». В предвоенный период каждая деревня представляла один колхоз, их укрупнение началось позднее, в конце сороковых. По архивным данным, в 1940 году в Кугальском сельском округе насчитывалось 18 колхозов. В каждом было 20–30 и более хозяйств. Приобретали технику. За работу начисляли трудодни, на них выдавалась натуроплата: зерно, мед, если в колхозе была своя пасека.

У каждого хозяина имелось 40 соток пахотной земли. На своем участке выращивали не только овощи, но и сеяли зерновые культуры. Почти все имели равные возможности благополучно жить своим хозяйством. В деревне очень немногие не держали корову или лошадь.

Электричества и радио не было. Газету «Яранский колхозник» выписывали единицы. По воспоминаниям Юрия Константиновича Созонова (1931 г.р., д. Сабаны), с лучиной и свечой не сидели, т.к. керосин для ламп был всегда в продаже. В селе рядом с церковью построили клуб, приобрели ламповый радиоприемник, и желающие приходили слушать передачи из Москвы. Один раз в месяц привозили кино, сначала немое, а незадолго перед войной — звуковые фильмы. С 1937 года в селе открыта семилетняя школа, куда пришли учиться дети из Кугалок, Уртмы и Лома. Начальные школы работали в Мари-Васькино и в д. Молдваж (Макаровская школа).

Жизнь в деревне шла своим чередом, никто не догадывался о надвигавшейся беде для всей страны. Но она пришла. 22 июня 1941 года страшная весть разнеслась: ВОЙНА!

Вскоре начался массовый призыв военнообязанных на фронт. Призывали молодежь с 19 лет и старше и уже семейных мужчин. Это был период страха и горького предчувствия за жизнь уходящих, может быть, навсегда любимых мужей–кормильцев и сыновей — еще почти босоногих мальчишек, иногда единственных.

Из воспоминаний Юрия Константиновича Созонова: «Никто не хотел, но все были готовы получить повестки. Они приходили в большие крестьянские семьи иногда и дважды, и трижды. Провожали на фронт всей деревней. В доме готовили стол для прощания. Призывнику собирали котомку с едой, подбирали одежду по сезону. Колхоз выделял лошадь, чтоб доехать до города. В горе и недобром предчувствии заливается слезами жена. Молит бога и надеется на спасение сына богомольная мать. Сочувственно вытирают глаза пришедшие попрощаться соседи. За столом — семья и приглашен ные. Дают советы рекруту, напутствуют. Бывалые подсказывают, как уберечься от пули, как вести себя в бою. Дети еще малоосознанно смотрят на происходящее и стараются быть похожими на взрослых. Бог уберег их от переживаний: они ещё не думают о том, что отец может погибнуть. И он их успокаивает: обещает вернуться с гостинцами. Подходит время отправки. Последние объятия. На улице подвыпившие поют песни под гармонь, русские народные, старинные. По деревне шли пешком, на телеге лежали только котомки и сидели дети. Стоявшие у домов старушки плакали и крестились, по-своему напутствовали с пожеланиями остаться живым и невредимым. Провожать в город ехали только близкие родственни ки. Прощание в городе (у райвоенкомата) было еще драматичнее. ».

В первые месяцы войны из деревень нашего сельского округа ушли почти все мужчины, остались женщины, старики, подростки и дети. На их плечи легла вся тяжесть деревенской жизни. Надо было обрабатывать землю, выращивать хлеб, готовить корм для скота — коров, лошадей, быков — основной тягловой силы в деревне.

В колхозах проходили митинги, на которых люди обещали трудиться с удвоенной энергией, своевременно выполнять государственные обязательства и финансовые платежи, обеспечивать все нужды Красной Армии, чтобы победить врага. «В грозные дни Отечественной войны с усиленной энергией будем работать на колхозных полях. Вырастим высокий урожай, полностью и в срок соберем его. Снабдим нашу Красную Армию хлебом, мясом, маслом и другими сельхозпродуктами. » — заявляли в своей резолюции участники собрания в колхозе имени Кирова 6 июля 1941 года, о чём сообщала газета «Яранский колхозник». Из резолюции собрания в Мари-Васькинском колхозе: «Мы заверяем, что еще теснее сплотим ряды вокруг партии, честно и самоотверженно будем трудиться на своем посту, еще больше потребуем от себя и других дисциплины в труде, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, чтобы обеспечить победу над врагом».

До каждого колхоза доводился годовой план сдачи государству сельхозпродукции — зерна, картофеля, мяса, молока, шерсти. Госпоставки осуществлялись под строгим контролем уполномочен ного из района. Хлеб сдавался полностью, для выполнения плана забирали даже семена.

С годами все труднее было справиться с планом. Сортовые семена надо было завозить из Советска, Кикнура, Кугушерги. Моим землякам, даже женщинам, приходилось носить зерно на себе по 15–20 кг в любую погоду по весенним заморозкам, приспосабли вая лямки, санки — кто как мог. Было нестерпимо тяжело, не каждый это выдерживал. Но вера в победу придавала сил. Вера Константиновна Кузнецова (1918 г.р., д. Терехино), которая работала бригадиром в Терехинском колхозе, вспоминает, что особенно тяжело приходилось в посевную, летнюю страду и уборку. Пахали на быках двухкорпусным плугом женщины и даже подростки–мальчишки. Уставали не только люди, но и животные. На своих земельных участках готовили землю своими силами. Делать это приходилось после колхозной работы, которая заканчивалась не раньше 10 часов вечера. Это подтверждает и Серапион Игнатьевич Чагин (1930 г.р., д. Молдваж): «Во время войны нам, подросткам 11–12 лет, приходилось работать на быках, особенно на вспашке зяби. На нас, трёх подростков, дали старичка, и он направлял нашу работу, учил премудростям, настраивал сохи. Было нелегко управлять быком и держать ручки сохи. Но так мы зарабатывали на жизнь и помогали матерям».

Хлеб с глубинных складов на линейные пункты вывозили на лошадях. Устанавливали график отгрузки зерна. Возили зерно в Йошкар–Олу и Табашино женщины, подростки и старики. Ездили за солью, керосином в Советск, Йошкар–Олу.

Вспоминает Александра Ивановна Епифанова (1918 г.р., д. Ново–Троицкие): «Мужа взяли на фронт в первые дни войны, когда дочке не было и года. Работала бригадиром в колхозе. Хорошо, что жила со свекровью, а то как быть с малым дитем? Приходилось возить зерно на приемный пункт в Йошкар–Олу. Дорога была длинной, ночевали в деревнях по пути следования. Страшно вспомнить о том, как однажды меня с жеребенком оставили в лесу ночью одну, или про случай на приемном пункте, когда при разгрузке мешков с зерном лошадь порвала мешок, зерно высыпалось, а весовщик из-за этого разбил мне губу. Плакала больше от обиды, чем от боли. Потом, правда, досталось ему от односельчан при повторной встрече. Но этот случай запомнился мне на всю жизнь. ».

И хотя было очень трудно, но земельные площади в колхозах засевали полностью, работая с утра до вечера. Урожай убирали весь, выполняя и перевыполняя необходимый минимум по отправке продовольствия Красной Армии. Сами жили впроголодь, особенно весной, ели хлеб с клевером, лебедой.

Тяжело приходилось подросткам — мальчишкам и девчонкам 11–15 лет, которые выполняли мужскую работу, заменяя отцов, братьев, ушедших на фронт. Их фронт был в колхозе.

Вспоминает Валентина Максимовна Ячменева (1931г.р., д.Мар. Дубники, ветеран труда, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»): «Страшную весть о начале войны узнали в деревне в тот же день. Началось горе везде, в том числе и в нашей семье. Семья была большая — детей 5 человек и все еще малы. Я в семье третья. В 41-м закончила 2 класса. Продолжала учебу в Мари-Васькинской школе. Ходили в лаптях, учились без тетрадей и учебников. После окончания 4-х классов начала работать в колхозе, помогала матери. Было очень трудно. Особенно запомнила, как впрягались в соху или черкуху, чтобы обработать свой земельный участок. Силы были малы, впрягались все, кто мог держаться за веревку.

Непросто было и в послевоенные годы. Отец погиб на фронте в 1942 году, мама одна поднимала нас на ноги. Даже не верится, что это все мы выдержали, выжили. ».

То же подтверждает Лидия Николаевна Сабанцева (1927 г.р., д.Силичи), которая всю войну работала в колхозе на прикреплён ной лошади. Сколько было пролито слез от того, что не все получалось! Работать приходилось много — от темна до темна.

На более легкие работы подростки выходили без руководства старших: ворочать и грести сено, подгребать за возами, теребить лен, вязать снопы, молотить. Обмолот зерновых снопов производи ли конной молотилкой. «Какое удовольствие испытывали мы от коллективной работы, — вспоминает Таисия Николаевна Безденежных (д.Терёхино). — И пусть было трудно, но мы не унывали, знали, что этим помогаем фронту. Наши отцы почти у всех были на войне. ».

Жизнь продолжалась. Как снежный ком, нарастали проблемы в семьях, в колхозе, в стране. На фронт уходили подросшие по возрасту парни, на их место к лошади или быку закреплялись новые мальчишки–подростки. «К средине войны пошли в ход быки, лошадей не хватало. Так к 12 годам (1943 г.) мне и моим сверстникам доверили работу на лошади. Доверие мы оправдывали и были горды этим, быстрее взрослели, — вспоминает Ю.К. Созонов. — С годами выполняли все виды работ, доступные нашему физическому состоянию. Научились не бояться лошадей, управлять и обращаться с ними. Нас без опасения назначали на боронование и другие работы. Мы работали, как правило, вдвоем с моим другом Генкой. С ним смело скакали на еще не до конца объезженных молодых лошадях–двухлетках, возили снопы на ток для обмолота, мешки с зерном с ладони (расчищенного места в поле) в церковь, на приемный пункт зерна, разгружали мешки на весы, потом волокли их по гладкому полу к алтарю, легко высыпали и ехали за следующей партией. Легко было работать на старой покладистой лошади, но рискованно на молодой или беспокойной. Однажды меня направили на боронование верхом на племенном жеребце Буяне. Я все выполнял, и поначалу дело шло хорошо. Но когда переходил на другую сторону, чтобы завести к хомуту вторую постромку от бороны, ослабил непроизвольно натяжение повода. Буян, видимо, почувствовал себя униженным таким малым «хозяином», захватил предплечье моей левой руки, немного приподнял и отпустил. На руке остались две «подковы» — отпечатки от его зубов. Я, конечно, напугался, уже не запрягал его, а отвязал постромку и повел его обратно на конный двор.

Позднее мы научились управлять и быком. Это был племенной бык График — сильный, неторопливый и упрямый. Однажды он затащил наш воз с мешками в глубокий овраг. Мы с Генкой, сидя на мешках, накрутили ему хвост, и он вытянул воз наверх. Одно лето, на том же Графике, мы ежедневно возили молоко со сливного пункта из д. Сабаны на сепаратор в д. Мари–Васькино. Туда 10 бидонов молока, обратно — обрат (обезжиренное молоко). Друг Генка был из эвакуированных из Ленинграда. Его семья жила в нашей деревне. Он хорошо знал и пел русские народные песни и меня научил любить их. Искал я его в Питере в наше время. Не нашел. ».

Деревня пустела, приутихла. В семьях, особенно больших, оставшихся без мужчин, не хватало хлеба. Надо было обработать землю, заготовить дрова. Не было мыла. В бане мылись только щелоком (настой золы в кипятке), в лучшем случае раз в месяц и перед религиозными праздниками. Работа по дому и на своем участке выполнялась на досуге от колхозной. Основной огородной культурой была картошка, которая спасала и спасла многих от голодной смерти.

Наряду с проблемами питания возникали проблемы с прокормом поголовья скота и отдельно лошадей. Надо было заготовить корма на зиму. Во второй половине войны это стало не менее важным и проблематичным, чем уборка хлеба.

Деревня и уцелевший за зиму скот оживали с приходом весны. Ели все, что можно было взять от земли, начиная с картошки, которая осталась невыбранной с осени. Питательную ценность представлял крахмал, который отмывали, отстаивали и сушили, а потом употребляли его в разных невероятных блюдах неписаной кулинарии. На невспаханных полях рано появлялись песты — вкусные съедобные ростки полевого хвоща, которые ели и дети, и взрослые. Лакомством служили «петушки» с сосны и ягоды с елки. Затем шли земляника, малина. Мальчишки и девчонки корзинами и решетом ловили пескарей в нашей речке Уртме.

Школе в годы войны приходилось очень тяжело, но она жила. Учеников было много, однако не всем пришлось учиться. После ухода на фронт директора школы Николая Васильевича Старикова директором стала работать учитель математики Алевтина Георгиевна Докудина. Воспоминания ее хранятся в школьном музее.

Она пишет о том, что не хватало учебников, не было чернил, бумаги, поэтому писали на амбарных и старых книгах между строк. Было холодно, голодно, особенно голодали большие семьи. Запасы продуктов, у кого они были на начало войны, закончились. Надо было спасать детей от голода. Школе дали гектар земли, учителя и учащиеся засеяли его ячменем и получили хороший урожай. Ячмень смололи и полученную муку заваривали. Этим питались и ученики, и учителя. Теперь вряд ли кто стал бы употреблять «завариху» в пищу, ею кормят разве только поросят.

Учителям на прокорм давали 10,8 кг муки, а иждивенцам, членам их семей — 3,6 кг в месяц и по 2 литра керосина на 3 месяца. Как бы трудно ни было людям, они старались всем возможным помогать фронту. «Мысли и дела учителей Кугальской неполной средней школы направлены на помощь фронту. Учителя ежемесячно отчисляли однодневный заработок в фонд обороны Родины, активное участие принимали в сборе средств на постройку танковой колонны «Кировский комсомолец», в распространении билетов денежно-ве щевой лотереи. Учителя подхватили почин учителей г. Куйбышева в постройке колонны «Народный учитель», отчисляя однодневный заработок», — читаем в газете «Яранский колхозник» за 5 марта1942 года.

В 1942 году в деревни округа прибыли эвакуированные из Ленинграда и других городов. Размещены они были в разных местах и работали в колхозах или в школе. Так Анна Самуиловна Вейц, учитель математики, с 1942 года до снятия блокады была директором Кугальской школы. В школе работали пионерская и комсомольская организации. Дети участвовали во всех делах, направленных на помощь фронту, а ещё — шили кисеты, вязали носки, варежки для воинов. Учителя готовили посылки и отправляли их на фронт.

Колхозники тоже готовили подарки воинам к праздникам. В районной газете «Яранский колхозник» за 25 февраля 1942 г. говорится: «К дню Красной Армии отправлено много посылок с подарками, в том числе 4 посылки отправлено колхозом Памяти Кирова Кугальского сельсовета. В посылках свиное сало, жареные гуси, сдобные сухари, масло. ».

«Колхозники Савватинской сельхозартели Кугальского сельсовета посылают доблестным защитникам Родины первомайские подарки. В посылке весом 33 кг сдобные сухари, соленое сало, сушеное мясо, масло. Мед, сухари, сдобное печенье, лук посылают в двух посылках весом в 59 кг колхозники Пириндинской сельхозар тели Кугальского сельсовета. » — писал «Яранский колхозник» 18 апреля 1942 г. «Колхозники Шарпатовской сельхозартели Кугальского сельсовета шлют подарки в Действующую Армию. Они сдали для подарков 7 кг мяса, 10 кг муки, 2 кг масла». («Яранский колхозник» 20 февраля 1943 г.).

Всё — для фронта! В то же время в деревне голодали. Вспоминает Анна Филипповна Швецова (1927 г.р.): «С началом войны закончилось веселое детство. Горе и слезы дома и всюду. У меня ушли на фронт 3 брата и сестра. Двух братьев убили в 1941 и 1943 годах, третий остался инвалидом, домой вернулся без ноги в 1946-м. Голод, холод. Запомнилось, что в школе кормили завтраком — жидким супом из картошки или «заварихой» из муки. Хлеб ненастоящий, с примесью травы, приносили из дома. Писали на старых книгах чернилами из свеклы или сажи. Трудно было, но мы не падали духом. Вечерами собирались в каком-нибудь доме, сидели с коптилкой. Шили кисеты, вязали носки, варежки для воинов. Потом учителя отправляли посылки солдатам на фронт. ».

При всех трудностях и тяжкой для детских плеч работе в колхозе дети учились и даже развлекались, забывая по-детски обо всех неприятностях. Ю.К. Созонов вспоминает: «Зимой мы катались на санках, на деревянном коньке, на лыжах. На лыжах ходили в лес по следам полевой и лесной дичи. Летом с азартом играли на лужайке в «сало» (мяч) и в забытую ныне игру «лапта». В елшиннике между деревнями Сабаны и Ваганы разыгрывали сюжеты настоящих боев с участием девчонок и мальчишек. Была «граница», ее охраняли, засылали «шпионов» и брали «пленных», обменивались ими, учиняли местные бои, лечили «раненых» и отправляли их в «тыл». Игры были военные: мы хотели походить на взрослых. Все было «по науке»: чего-то начитались, а что-то придумывали сами. Были и другие игры с построением жилья (шалашей из ольхи), рыбалкой и приготовлением пищи из рыбы, найденных грибов, собранных ягод. Все было как бы по-настоящему. ».

Своей самоотверженной работой, продуктами сельского хозяйства труженики деревни стремились помочь крепить оборонную мощь своей Родины. Каждая колхозная семья старалась принять активное участие в сборе и изготовлении теплых вещей для воинов. Готовили подарки бойцам к праздникам.

В 1943 году власть призвала помочь освобожденным районам. На этот призыв откликнулись труженики колхозов. По данным районной газеты за 13 мая 1943 г.: «В помощь освобожденным районам колхозники засевали дополнительные гектары зерновыми культурами. Всего по Йошкарскому сельсовету засеяно 12 гектаров зерновых, выделено 6 голов крупного рогатого скота, одна свинья, одна овца. ».

Как по всей стране, так и в нашем сельском округе, проходила акция подписки на государственный заем. В начале года подписывались на определенную сумму. За деньгами в деревню приходил налоговый агент, а денег ни у кого не было. Многие прятались, уходя из дома, другие продавали сельхозпродукцию со своего подсобного хозяйства и расплачивались. За это получали облигации займа какого-то года, которые ничего не значили долгое время. И только в 80-х годах государство начало возмещать убытки населению, выкупать у них облигации.

Неизмеримые тяготы выпали на долю моих земляков. Не было почти ни одного дома, где бы не получили известия о гибели мужа, сына, отца, брата. Всего на фронт было призвано и мобилизовано из деревень нашего округа 454 человека. Не вернулось с полей сражений 245 человек.

Анна Пибаева,

9 класс Кугальской средней школы.

Руководитель — Фаина Матвеевна Баранцева.

«На сенокос ездили как на праздник» Что ели, как отдыхали и учились во время войны. Воспоминания с фронта и из тыла

Председатель одного из колхозов Матраевского района (Республика Башкортостан — прим. «Ленты.ру») в первый же день войны собрал митинг и произнес речь. Односельчанам особенно запомнилась одна фраза: «В Петров день, товарищи, в Берлине будем чай пить!». Председатель уверял, что советские войска дойдут до Берлина за три недели. На деле дорога растянулась почти на четыре года.

С началом войны втянуты в нее оказались все. Не только потому, что каждая семья отправила кого-то на фронт, но и потому, что нужно было обеспечивать фронт едой, одеждой и боеприпасами, нужно было прокормить свою семью, а детям приходилось помогать взрослым это делать.

По воспоминаниям детей войны, работали все: и взрослые, и даже пятилетние малыши. В основном дети работали на полях: копали картошку, собирали колоски. Взрослые, закончив с полевыми работами, отправлялись на лесозаготовки.

В деревне люди с детства были приучены к физическому труду, но все равно было очень тяжело, ведь работали мы, дети, наравне со взрослыми. Но вместе с тем на сенокос ездили, как на праздник — надевали платья и косынки.

Школы работали, несмотря на войну. Занятия проходили в три смены: с 7:30 утра до 23 часов. В классах иногда было по 30–40 человек, за одной партой сидели трое-четверо учеников.

Военное время отразилось и на учебном материале. На уроках русского языка к классическим темам сочинений добавились такие как «Чем я помог фронту». На диктантах учителя читали газетные заметки о подвигах армии, пионеров и комсомольцев.

Учебников было мало. Зачастую, если несколько человек жили рядом, им выдавали один учебник, и они вместе собирались у кого-то дома и читали, готовили домашние задания. Тетрадей было и того меньше — дети писали на газетах, на старых квитанциях. Чернилами служила сажа из печи, которую разводили водой.

На первом уроке первые 5 минут учитель рассказывал о событиях на фронте. Каждый день проводилась линейка, где подводились итоги успеваемости в 6-7 классах. Рапортовали старосты. Красное переходящее знамя получал тот класс, где было больше хорошистов и отличников.

Продукты прежде всего предназначались для фронта. Жившие в тылу отправляли солдатам то, что могли бы съесть сами. Казахи и буряты посылали фронтовикам свои национальные продукты — кумыс и хурунгу, копчености из конины. Грузины посылали цитрусовые — мандарины и лимоны. Таджики и узбеки — изюм, курагу и вяленую дыню.

Мы забыли, каким бывает масло, а кусок сахара считался лакомством. Я помню, как мама принесла мне кусочек белого хлеба и как я ела его, положив на черный хлеб.

На фронте с едой было куда лучше. Ежедневно солдаты получали 700-800 граммов хлеба, еда готовилась из расчета полкилограмма картошки, 320 граммов других овощей, почти 300 граммов рыбы и мяса, а также чай, сахар, крупы и макароны. Курившим военнослужащим полагалась махорка. Хотя было немало исключений: часто провизия задерживалась и не доходила до солдат. «Вообще-то военный паек был очень хорош, — вспоминал искусствовед Николай Никулин. — Если эти продукты доходили до солдата, минуя посредников, [ведь] их крали без стыда и совести, кто только мог».

Если перед боем солдаты получали «неприкосновенный запас» (консервы, сухари и сало — на случай, если будут перебои со снабжением), то солдатская мудрость учила: надо съесть все запасы до боя, а то убьют — и не попробуешь. Правда, при ранении в живот больше шансов выжить было при пустом желудке, поэтому многие перед боем стремились не наедаться и не пить.

Режиссер народного театра Валентин Сырцылин писал про немецких летчиков, которые сбрасывали провизию неточно: «Спасибо им — много к нам в окопы колбасы, хлеба и шоколадок нашвыряли, а немчура голодная сидит в окопе напротив, облизывается и сердится на своих летчиков, что они ошибаются».

Немаловажным в условиях войны было соблюдение гигиены. К концу 1941 года в армии стали появляться специальные банные и дезинфекционные поезда. В вагонах располагались раздевалки, душевые, прачечные и сушилки. Паровоз обеспечивал все это хозяйство паром и горячей водой. Однако в основном такие поезда доезжали не дальше второй линии фронта. Там, где баню было не построить, солдаты мылись в автобанях — грузовиках с герметичным кузовом, в который была вмонтирована печка и бак с водой.

Среди тяжелых военных будней случались и приятные моменты. В тылу люди ходили в клуб, где танцевали под гармошку, в свободное время — которого, правда, было совсем немного — читали книги. Важным развлечением для людей было радио, по которому, кроме новостей, можно было услышать выступления известных исполнителей, таких как Клавдия Шульженко и Нина Русланова.

Один-два раза в месяц солдаты слушали концерты фронтовых бригад. Среди артистов были и весьма именитые — например, Леонид Утесов и Аркадий Райкин. Солдаты пели песни и сами для себя. Очень важной частью досуга — а это в том числе психологическая разрядка перед следующим боем — были разговоры, обсуждения писем и посылок. Немалую роль во фронтовых буднях играла книга. В условиях наступательных боев никаких библиотек в дивизиях не было, поэтому книги нередко доставали из разрушенных домов на пути.

Фильм «На Париж» расскажет историю трех друзей, плечом к плечу прошедших войну, дошедших до Берлина. После этого они берут курс на новую жизнь — с любовью и приключениями. Первая остановка на этом пути — это город любви, Париж. Но героям предстоит немало преодолеть из-за своего решения. Фильм основан на реальных событиях, произошедших с Героем Советского Союза Александром Милюковым.

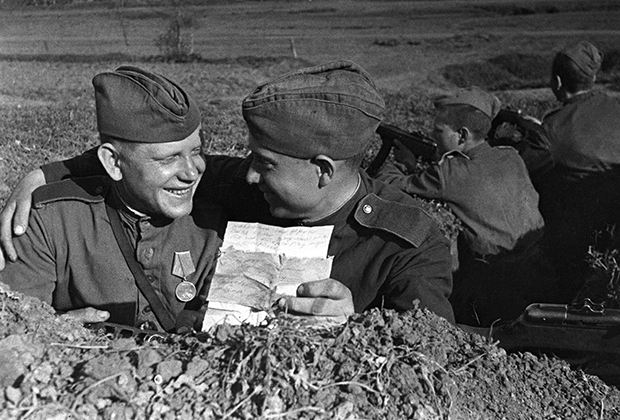

Любовь была неотъемлемой частью жизни на фронте и в тылу. Без нее невозможно было бы выдержать все выпавшие испытания. Это хорошо видно по письмам фронтовиков: «Люба! Передай папе, маме и Вале большой привет. Я обижаюсь на них за то, что не пишут. Быстрее и чаще пиши. Письма — это для меня то же, что для вас хлеб. Пока же враг не разгромлен, буду только мысленно и в письмах разговаривать с вами. Любава, разговаривать в письмах — это очень хорошо, и ты должна это помнить. Ты ведь умеешь писать такие хорошие письма, пожалуйста, пиши чаще. Мамочка, ты также пиши в каждом письме побольше о себе, о ребятах. Всех вас, дорогие мои, прошу писать чаще, больше, помните, что каждая строчка из дому здесь, на фронте — что нектар, воодушевляющий на новые подвиги, новые усилия в борьбе, в работе».

И военнослужащие на фронте, и оставшиеся в тылу делали большое общее дело и несмотря ни на что старались сохранить то, что им дорого, старались сохранить человеческий облик. Все это не меньше боевых действий помогло тому, что захватчика удалось выдворить не только из нашей страны, но еще и освободить от него Европу.

Наступило 9 мая — и люди плакали от радости так, как не плакали, возможно, никогда в жизни.

9 мая 1945 года мы работали в поле и опять ехал работник Сельсовета с флагом в руках и объявил, что война кончилась. Мы заплакали.

По улицам бегали люди, стучали друг другу в окна: «Вставайте! Победа!». Помню, как быстро оделась и побежала в школу. Навстречу мне бежали мои ученики. Все, взрослые и дети, кидались друг другу на шею, обнимались, плакали, кричали. Все мы были, наверное, похожи на безумных — не было у нас прежде такой великой общей радости.

В это утро люди перестали говорить обычное будничное «здравствуйте». Здороваясь, мы целовались, крепко пожимали друг другу руки. Дети бегали с флажками, юноши и девушки, взявшись за руки, шли посередине улицы, ликуя, смеясь, распевая песни. Появилась гармонь. За какой-нибудь час город приобрел праздничный вид.