путешествие длиною в жизнь пржевальский

Путешествие длиною в жизнь пржевальский

Русские Онлайн запись закреплена

«Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь».

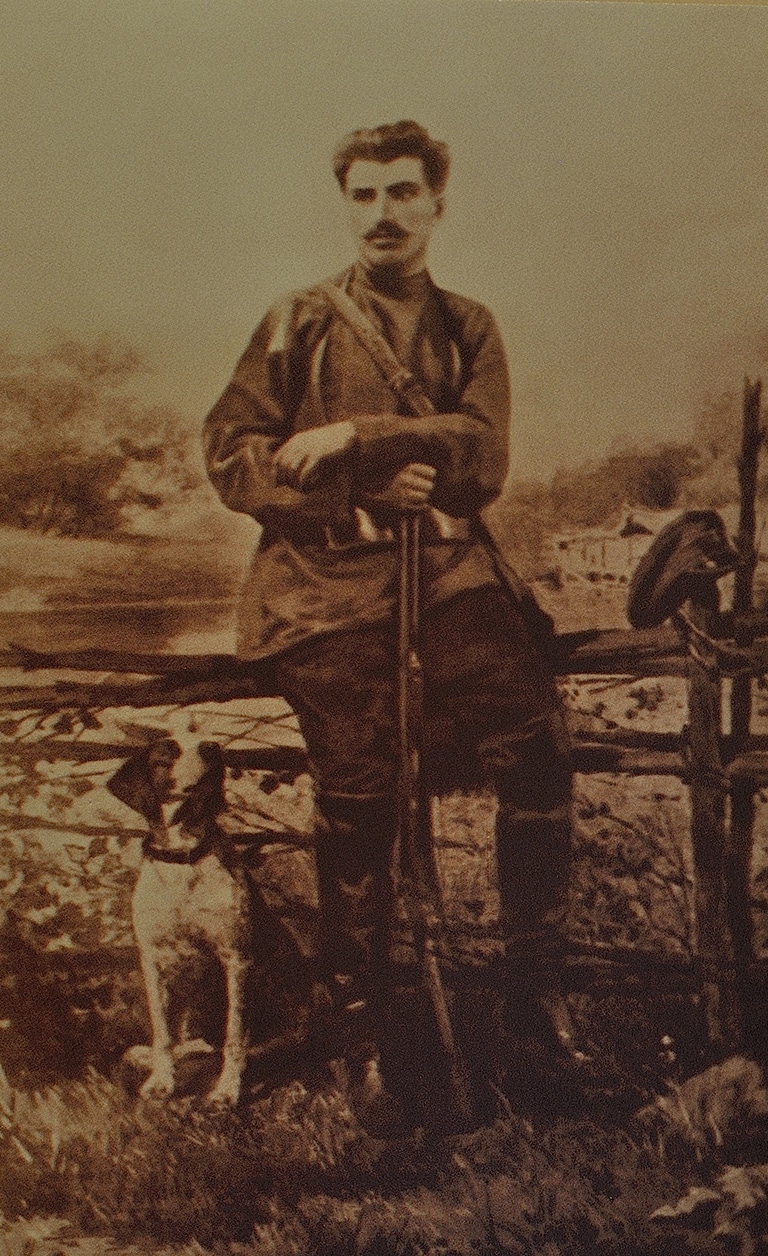

Николай Михайлович Пржевальский родился 12 апреля 1839 года в деревне Кимбирово Смоленской губернии. Его родители были мелкопоместными дворянами, отец – потомок запорожского казака. Отец его умер, когда мальчику было 7 лет, и воспитанием ребенка занимался дядя – страстный охотник и путешественник.

В 1855 году Николай окончил Смоленскую гимназию и поступил на военную службу в пехоту, получил чин унтер-офицера, а через год стал учиться в Академии Генштаба Российской армии и был блестящим студентом. После окончания учебы Пржевальский был преподавателем истории и географии в юнкерском училище города Варшавы. В конце 1866 года он был включен в состав экспедиции Генштаба в Восточную Сибирь.

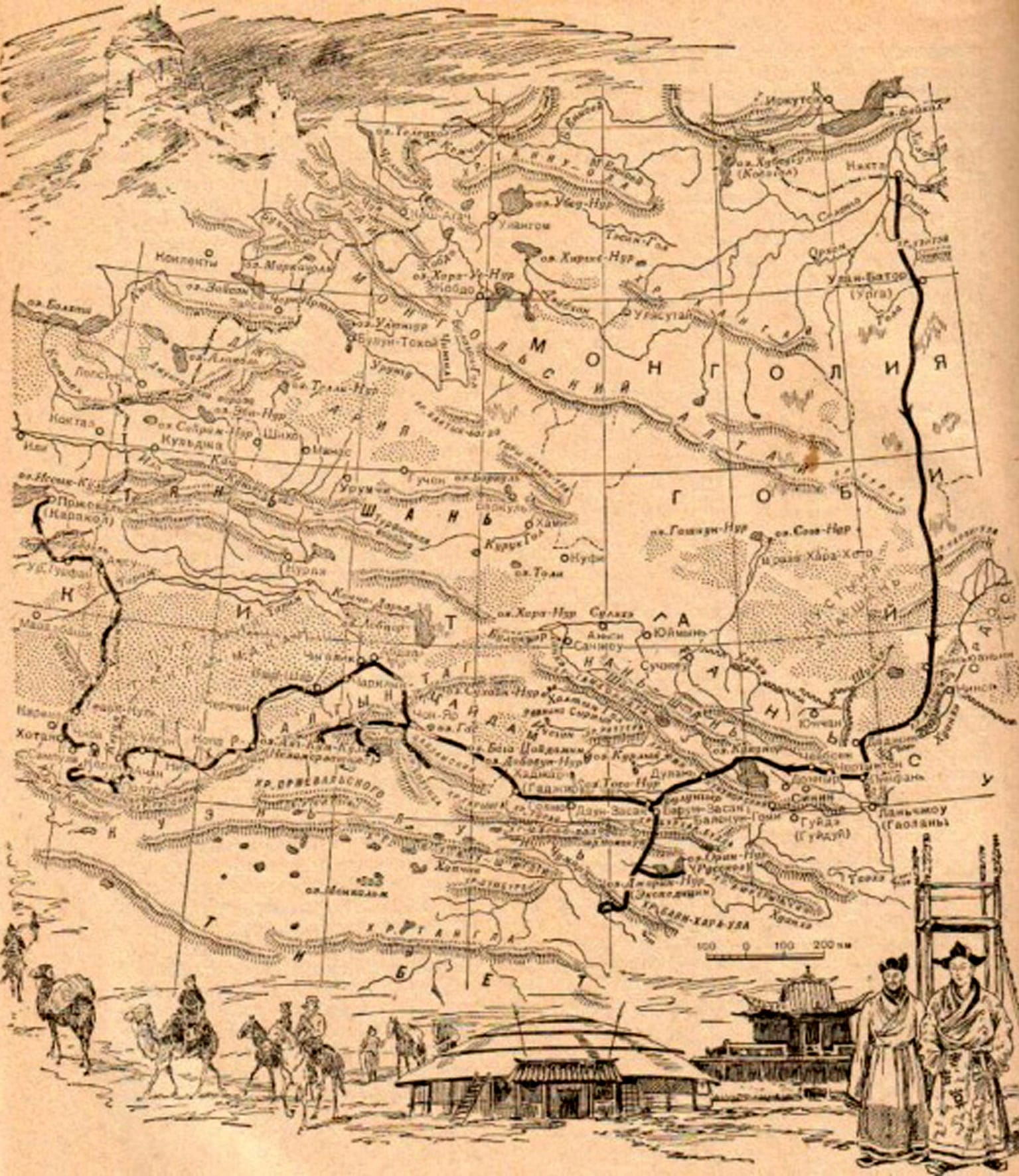

С тех пор и началась его жизнь как путешественника, географа и исследователя. В 1867-1869 годах он занимался изучением Уссурийского края, именно там была собрана его знаменитая орнитологическая коллекция. В 1870-1873 годах он занимался исследованием Монголии, Китая и Тибета во время своей первого путешествия по Центральной Азии. Тогда же Пржевальского настигла мировая слава, он был награжден Большой Константиновской медалью, которая являлась высшей наградой Географического общества. В 1876-1879 и 1879-1880 годах он возглавлял вторую и третью Центральноазиатские экспедиции.

В свою четвертую, последнюю экспедицию 1883-1885 годов Пржевальский поехал уже будучи тяжело больным, однако и в ней он сделал много интересных и значимых открытий. На осень 1888 года была назначена очередная поездка в Центральную Азию, но (20 октября) 1 ноября 1888 года Николай Пржевальский скончался в Караколе (Киргизия). Во время экспедиций Пржевальским были собраны богатейшие орнитологические, зоологические, ботанические и минералогические коллекции, открыто несколько видов животных. Он был награжден несколькими почетными наградами и премиями. Его именем названы посёлок в Смоленской области (где находилось имение путешественника), горный хребет, ледник в горах Алтая, пещера недалеко от Находки, несколько видов животных и растений.

История: Экспедиция длиною в фильм

Автор: Анна ГОРБУНОВА

Номер журнала: GM №2(149)2015

Фото: Владимир ШУВАННИКОВ

Фотогалерея: Экспедиция длиною в фильм

Российские всадники в призах в Испании

Успехи российских спортсменов на турнире в Таллине

Команда Нидерландов выиграла финал Кубка наций 2021 в Барселоне

Эрик Ламаз и Хикстед введены в Зал спортивной славы Канады

© 1997-2014 OOO «Голд Мустанг»

Информационно-аналитический журнал

ООО «Голд Мустанг»

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати, регистрационный номер ПИ №ФС77-26476.

Редакция не несет ответственность за достоверность рекламных материалов.

При предоставлении Заказчиком готового рекламного макета, Заказчик гарантирует соблюдение авторских прав (интеллектуальной собственности) третьих лиц на произведения, включенные в рекламу.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Перепечатка материалов возможна только с письменного разрешения редакции.

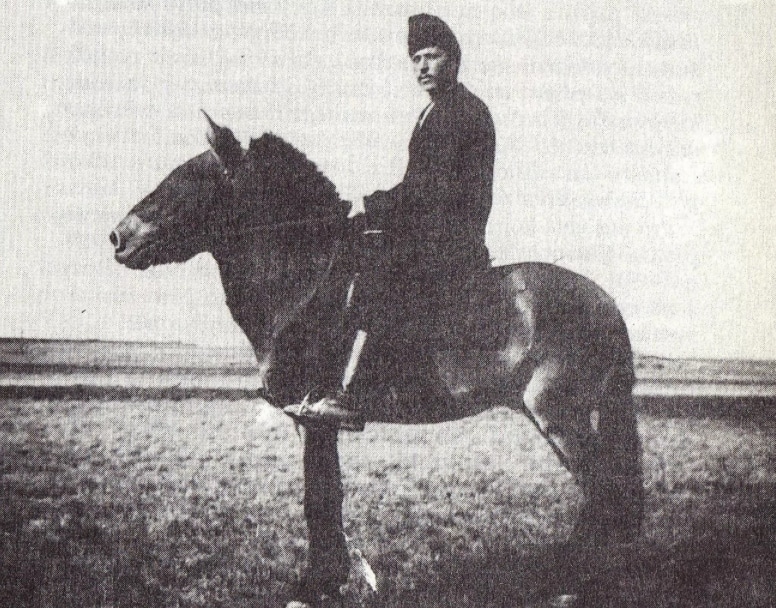

Николай Михайлович Пржевальский

Фото Все

Видео Все

Николай Пржевальский Экспедиция длиною в жизнь

Николай Пржевальский. Стиратель «белых пятен». 14.07.2020

Не факт! Николай Пржевальский. Долгий путь в Тибет

Николай Пржевальский — биография

Николай Пржевальский – известный путешественник, натуралист, географ. Участвовал в нескольких экспедициях по Центральной Азии, занимался изучением территорий Китая, Монголии, Тибета. В 1886 году получил звание генерал-майора.

Он принадлежит к тем гениям, которые рождаются раз в сто лет. Именно им принадлежит первенство в открытии новых земель и форм жизни, это они перекраивают карты и наносят на них только что исследованные озера, реки, горные хребты и вершины. Это они беззаветно преданы своему делу. Наверное, это несправедливо, но лошадь Пржевальского более известна, чем человек, открывший ее миру – путешественник Николай Пржевальский. А ведь не только благодаря этой лошадке он вошел в историю, а еще многочисленными открытиями в области географии и зоологии. За свою жизнь он прошел расстояние, равное длине экватора, преодолевал горные хребты и вершины. Почти все европейские географические общества удостоили его своих высших наград.

Детство

Родился Николай Пржевальский 12 апреля 1839 года в маленьком селе Кимборово близ Смоленска, в семье отставного поручика Михаила Пржевальского и его жены Елены Пржевальской (в девичестве Каретниковой). Кроме Николая родители воспитывали еще двух сыновей – Владимира и Евгения. Владимир впоследствии стал известным московским адвокатом, присяжным поверенным в Московской судебной палате. Евгений – известный математик.

Отца не стало, когда Коле исполнилось всего семь лет. Воспитанием сыновей занималась Елена Алексеевна, и Николай спустя годы сказал, что многим обязан именно ей – любимой маме. Немаловажную роль в биографии Пржевальского сыграл и его родной дядя, офицер в отставке.

Но поведение Пржевальского оставляло желать лучшего. На него жаловались не только школьные учителя, но и соседи, предлагавшие матери отправить Николая на Кавказ. Молодой человек абсолютно не огорчался по этому поводу, он был сыном военного, поэтому службу всегда воспринимал, как должное. После окончания Смоленской гимназии с отличием, Пржевальский сам изъявил желание служить, и вскоре оказался в рязанском пехотном полку.

Однако реальная служба была очень далека от его представлений. Служивые употребляли алкоголь, причем все, и в большом количестве. Командир роты, куда попал Пржевальский, пытался и его пристрастить к этой пагубной привычке, но он упорно отказывался пить. Николай заработал себе прозвище «чужой среди своих», он просил перевести его на Амур, но получил отказ. Молодой человек очень любил природу, и мечтал заняться изучением Восточной Сибири.

Получив отказ, Пржевальский находил себе отдушину в книгах. Он мог провести за чтением пятнадцать часов подряд. У него появилась мечта – стать студентом академии Генерального штаба, хотя поступить туда было достаточно трудно. В те годы набирали преимущественно богачей или потомственных дворян, а Николай не имел никакого отношения ни к одним, ни к другим. Но благодаря своей феноменальной зрительной памяти, Пржевальский справился с конкурсными заданиями и поступил в престижный вуз.

Будучи студентом второго курса, Николай написал отличную курсовую работу, на тему «Природа Амурского края». Его курсовая вызвала неподдельный интерес, и талантливого молодого человека приняли в Русское императорское географическое общество. На тот момент во главе общества был Константин, приходившийся младшим братом Александру II.

Спустя некоторое время Пржевальский ознакомил коллег со своим планом путешествия по Центральной Азии, в частности, по Тибету. Но его амбициозный проект кроме раздражения ничего не вызвал. Коллеги молодого географа считали, что только глупцу придет в голову идея отправиться в путешествие по неизведанным землям без единой карты и опыта в этом деле.

Тогда будущего географа осенила мысль о том, что есть и другой путь решения задуманного. После выпуска из академии, Пржевальский попадает в Сибирь, куда его отправили нести военную службу. Заручившись поддержкой Петра Семенова-Тян-Шанского и еще нескольких коллег, Николай начал проводить географические исследования.

Пржевальский занимался изучением растений, почвы, климата сурового Уссурийского края, который в 1858-м только присоединился к России. Николай отправил свою работу главе географического общества, и тот, после досконального изучения ее, разрешил молодому путешественнику отправиться в экспедицию по Центральной Азии.

Но выделенных на эту поездку денег оказалось слишком мало. Тогда Пржевальский сел за карточный стол. И снова на выручку пришла зрительная память, благодаря которой он выходил победителем практически из каждой игры. Ученому удалось собрать 12 тысяч рублей, сумму по тем временам огромную, за которую можно было спокойно приобрести приличное имение. Но путешественник вложил все деньги в подготовительный этап первого путешествия.

Исследования и путешествия

Сам географ считал, что его экспедиции – это «научные рекогносцировки». Он внес такой вклад в изучение географии Евразии, который не удавалось сделать никому ни до него, ни после. За всю свою жизнь он прошел почти 33 тысячи километров, что приравнивается длине экватора, нанес на карты территории, которые раньше были неосвоенными.

Неизведанные, малопроходимые тропы таили в себе много опасностей, начиная особенностями ландшафта и заканчивая недружелюбными аборигенами.

Первый раз Пржевальский отправился в Центральную Азию в 1870-м. Его путь лежал из Пекина к озеру под названием Далай-Нур. Ученый занимался изучением горных хребтов Сума-Ходи и Инь-Шань. Николаю удалось поближе познакомиться с рекой Хаунхэ, о которой говорили, что она разделяется на потоки, и опровергнуть это ошибочное мнение. Но в этот раз Тибет он так и не прошел. По возвращению домой Пржевальский издал свою книгу «Монголия и страна тангутов».

Отправной точкой второго путешествия стал Кульджи. Далее по курсу был Тянь-Шань, озеро Лоб-Нор, Курлу и Юлдус. Пржевальскому удалось сделать открытие – хребет Алтын-Таг. Результатом этого путешествия стал научный труд «От Кульджи за Тянь-Шать и на Лоб-Нор».

В 1879 году ученый отправился в свою третью экспедицию. Николай так и не достиг Лхасы – тибетское правительство не дало разрешения продолжить путь. Зато Пржевальскому удалось стать первооткрывателем новых видов птиц и животных, проживающих в оазисах Са-Чжеу и Хами, а также в долине Мур-Усу. Именно тогда он впервые увидел дикую джунгарскую лошадь, которой впоследствии присвоили его имя.

Четвертая «разведка» должна была исследовать Тибетское плоскогорье, истоки Хуанхэ и бассейн Лоб-Нора. Экспедиция закончилась в 1888 году в городке Каракол.

Личная жизнь

Самой большой страстью в жизни Пржевальского была природа. Может быть, по этой причине он так и не устроил свою личную жизнь, кто знает. В своей жизни он больше всего любил двух женщин, маму и няню Ольгу Макарьевну Макарову. Николай избегал женщин в юности, хотя был весьма привлекательным юношей, высоким, стройным, с копной шикарных волос на голове. Когда он учился в военной академии, то не мог похвастаться хорошим финансовым положением, зачастую в его кармане было не больше пятнадцати копеек. А для того, чтобы ухаживать за девушками, одной изобретательности было мало.

После этого Пржевальский больше не предпринимал попыток наладить свою личную жизнь, мало того, считал, что женитьба, это бесславное существование. Когда кто-то из его друзей собирался жениться, Николай всегда отговаривал его от этого шага.

Недостаток информации об известном человеке всегда порождает массу слухов и домыслов. Не стал исключением и Пржевальский, которого некоторые считали биологическим отцом Иосифа Джугашвили (Сталина). Но никаких подтверждений тому, что «отец всех народов» является внебрачным сыном географа из села Кимбирово, не нашлось.

Смерть

В 1888 году Пржевальский отправился в очередную «разведку». Он возглавил отряд из 21 человек, с которым добрался до Пишпека. Николай с детства любил охоту, и не отказал себе в удовольствии пострелять фазанов. Путешественнику сильно захотелось пить, и он зачерпнул воды из местной речки, хотя знал, что там бушует тиф.

Состояние его здоровья начало резко ухудшаться, но ученый решил, что у него банальная простуда. Однако коллеги не стали рисковать, и пригласили к нему доктора из Каракола, который и вынес неутешительный диагноз. Пржевальский высказал свою последнюю просьбу о том, чтобы его прах похоронили на берегу озера Иссык-Куль.

Знаменитый российский первооткрыватель умер 1 ноября 1888 года от брюшного тифа. На могиле Пржевальского стоит памятник в виде скалы высотой восемь метров, на вершине которой сидит бронзовый орел. Скала состоит из двадцати одного камня, по одному за каждый год, отданный ученым науке.

Память

Память о великом путешественнике сохранилась в названиях нескольких географических объектов, в видах растений и животных. Самым значимым открытием стала дикая лошадь Пржевальского.

Его имя носит пассажирский теплоход, улицы в больших российских городах. Памятники ученому установлены не только в России, но и на территории постсоветских стран. Есть даже медаль Пржевальского, и пять монет, выпущенных банком России, посвященных его экспедициям.

Интересные факты

Ссылки

Путешествие длиною в жизнь

Николай Михайлович Пржевальский

|

Экспедиции Пржевальского, лошадь Пржевальского… казалось бы, все это на слуху со школьной скамьи. Вклад великого путешественника и естествоиспытателя в науку бесспорен. Но лишь недавно стали снова произносить термин «Большая игра» и говорить о деятельности Пржевальского в сфере военной и политической разведки…

Великий сын Отечества

Имя выдающегося русского путешественника и исследователя Николая Михайловича Пржевальского (1839–1888) получило широкую известность уже при его жизни. Его вклад в изучение природы и географии Центральной Азии неоценим и был сразу же признан отечественной и зарубежной наукой.

Россия гордилась своим великим сыном. Санкт-Петербург и Смоленск избрали его почетным гражданином, а Московский и Санкт-Петербургский университеты — почетным доктором. Русское географическое общество наградило путешественника своими высшими наградами, Российская академия наук выбила в его честь именную золотую медаль с надписью: «Первому исследователю природы Центральной Азии». К Николаю Михайловичу благоволила императорская семья. В качестве высочайшей награды ему последовательно были пожалованы чины подполковника, полковника и генерал-майора.

Говоря о значении личности Пржевальского для своей страны и всего человечества, А.П. Чехов писал: «Такие люди… во все века и во всех обществах, помимо ученых и государственных заслуг, имели… громадное воспитательное значение… Их личности — это живые документы, указывающие обществу, что… есть еще люди…подвига, веры и ясно сознанной цели».

«Большая игра» за Азию

50—60-е гг. XIX столетия стали важной эпохой в истории политики России в Азии. Поражение в Крымской войне (1853—1856) привело к временному отказу от активной политики на Балканах и Ближнем Востоке и сосредоточению внимания на укреплении позиций на Дальнем Востоке и в Средней Азии. В 1858 г. по договору между Россией и Китаем была установлена граница по реке Амур и к России присоединен Уссурийский край. Активно развивались торговые связи со Средней Азией — выгодным регионом сбыта промышленной продукции и поставщиком сырья.

На пути завоевания новых рынков Россия сталкивалась с сильным соперником — Англией. Завершив в середине XIX в. подчинение Индии и превратив ее в базу экономической и военно-политической экспансии в Азии и Африке, Британия стремилась распространить свое влияние на сопредельные регионы. Под прикрытием официальной версии о «русской угрозе» Индии британские войска вторгались в Иран и Афганистан, английские агенты вели подрывную деятельность в Бухаре, Хиве, Коканде, Синьцзяне.

Английская торгово-политическая экспансия явилась дополнительным стимулом активизации политики России в Средней Азии. В середине 60-х гг. Россия присоединила Южный Казахстан, Северную Киргизию, распространила свое влияние на Ташкентский и Самаркандский оазисы, заставила крупнейшие средне-азиатские ханства — Бухарское и Кокандское — признать их зависимость от Российской империи.

В то же время Центральная Азия — «буферный» регион между территорией влияния России (Средней Азией) и британской колонией (Индией) — оставалась «белым пятном» как в географическом, так и в экономическом плане. Исторически этот район, где сходились люди, товары и идеи с разных концов евразийского континента — Европы, Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, — ассоциировался с населяющими ее просторы кочевыми народами и Великим шелковым путем. Формально он относился к Китаю, но в действительности местное население китайцев не любило и властью их тяготилось. Слабая китайская армия с трудом подавляла часто вспыхивавшие восстания, а многие территории ею вообще не контролировались.

Однако прежде чем принять решение о завоевании этих просторов, европейцам нужно было понять, стоит ли вести борьбу за эти необъятные, малонаселенные, с суровым климатом территории. Основная борьба за влияние в Центральной Азии — «Большая игра» — вновь развернулась между Россией и Англией.

Надо сказать, что военная система России продуктивно работала на обеспечение продвижения в Азии. Лучшие военные умы вырабатывали единый подход к проблемам комплексного изучения и освоения новых рубежей, упрочения позиций России в мире.

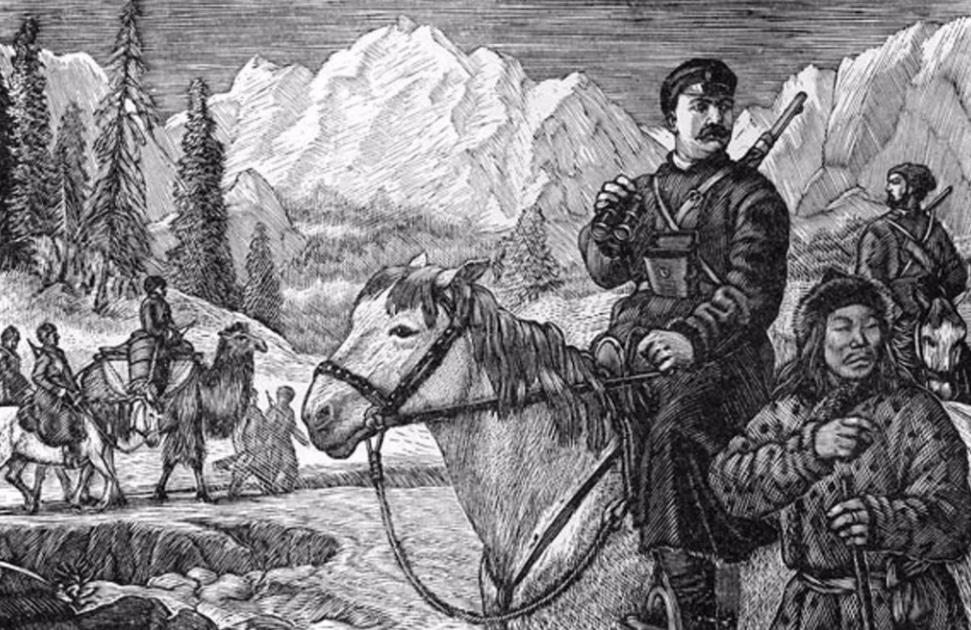

Русские военные экспедиции

Русские военные исследователи выполняли в Азии триединую миссию: вонно-дипломатическую, разведывательную и научно-исследовательскую. На их долю приходились ведение сложнейших дипломатических переговоров с правителями азиатских государств, заключение договоров, совершение разведывательных поездок, сопряженных с постоянным риском для жизни. Военное проникновение России в Азию, охрана и оборона новых границ — все эти вопросы решались параллельно с научным изучением края, причем зачастую одними и теми же структурами, органами и личностями.

Известно, что основным заказчиком экспедиций Н.М. Пржевальского выступало Императорское Русское географическое общество, в котором было много военных: цели военных и ученых часто совпадали. Но мало кто знает, что наряду с ним путешествия финансировались за счет средств казны через Военное министерство Российской империи в лице Генерального штаба. Значительные суммы на организацию путешествий жертвовались из собственных средств императорской фамилии.

С самого начала планирование экспедиций Н.М. Пржевальского совместно осуществляли ученые и военные. Уже в организации первой экспедиции наряду с вице-председателем Русского географического общества П.П. Семеновым-Тян-Шанским (1827–1914) участвовал Генеральный штаб в лице генерал-майора Куколя. Последними экспедициями руководил будущий военный министр А.Н. Куропаткин (1848– 1925), занимавший в 1883–1890 гг. пост начальника Азиатского отдела Генштаба.

В результате первой азиатской экспедиции Пржевальский нанёс на карту область вдоль рек Амур и Уссури — новых владений Российской империи, — равную по площади Англии. С 1870 по 1885 г. состоялись четыре центральноазиатские экспедиции. Их политическими целями была попытка если не присоединить Центральную Азию, то хотя бы добиться там усиления влияния России. Поэтому одной из главных задач являлось достижение столицы Тибета Лхасы и установление отношений с далай-ламой — религиозным главой исповедующих буддизм народов. Научные цели — всестороннее изучение природы Центральной Азии.

Военные цели были самые обширные. Это, прежде всего, подробное картографирование местности, сбор информации о состоянии китайской армии, о проникновении в этот регион эмиссаров других европейских держав, поиск проходов в горах и пустынях, водообеспечение территорий, характер местного населения, его отношение к Китаю и к России, климат и т.д.

Своеобразным методическим руководством к проводимым в Центральной Азии полевым поездкам русских офицеров как с военно-статистической, так и с научной точек зрения является работа Н.М. Пржевальского «Как путешествовать по Центральной Азии», вобравшая в себя опыт всех его экспедиций. В ней он особо выделяет необходимость научной подготовки и знание различных областей предстоящих исследований.

Исходя из главной разведывательной цели, каждая экспедиция планировалась и организовывалась как глубокий рейд в тыл противника. Сначала осуществлялось четкое планирование, формулировались цели и задачи, намечался маршрут, затем определялись силы и средства, порядок связи с центром. Маршруты измерялись десятками тысяч километров. Связь с Россией была неустойчивая, неоднократно приходила информация о гибели экспедиций.

Организацию и проведение экспедиций характеризовали строгая воинская дисциплина, необычайная настойчивость в достижении поставленных целей — приказ должен быть выполнен любой ценой. По итогам экспедиций составлялись подробные отчеты. Некоторые из этих отчетов, как сообщают отдельные источники, не обнародованы до сих пор.

Все без исключения экспедиции проходили в очень суровых климатических условиях. При переходе по пустыням температура днем поднималась до +60 о С, поэтому передвигались ночью. На многих участках воды не было вообще. Значительные участки маршрута проходили в условиях высокогорья, на высотах до 4000—4500 м и даже до 5000 м, в т. ч. зимой при крайне низких температурах. Дрова приходилось везти с собой, т.к. во многих местах их не было вообще. Временами от основных сил отряда высылались дозоры на расстояние до 100 км, а иногда экспедиция разделялась на два отряда, и каждый выполнял свою задачу.

Н.М. Пржевальский выработал эффективную технику исследовательской работы и технику безопасности экспедиционных исследований, которую изложил в своих трудах. В сложных и длительных экспедициях, которыми он руководил, не погиб ни один человек — феноменальное явление в истории мировых географических исследований.

Экспедиции Н.М. Пржевальского, особенно центральноазиатские, подняли на недосягаемую высоту научный престиж России. Первая из них длилась три года (1871—1873) и охватила обширную территорию Внутренней Азии. Вторая (1876—1877) включила исследование западных районов Центральной Азии. Третье путешествие (1879—1880) привело исследователей к Тибетскому нагорью. Целью четвертой экспедиции (1883—1886) стало изучение недоступной территории озера Лобнор и южных окраин пустыни Такла-Макан.

Жизненно важным вопросом экспедиции Н.М. Пржевальский считал систему научных работ, которая подразделялась на наблюдение, описание, собирание коллекций. На первый план путешественник ставил географические, затем естественно-исторические и, наконец, этнографические исследования. Среди способов научных исследований им выделялись следующие: маршрутно-глазомерная съемка; астрономические определения широты; барометрическое определение абсолютных высот; метеорологические наблюдения; специальные исследования млекопитающих и птиц; этнографические изыскания; ведение дневника; собирание коллекций — зоологической, ботанической и частью минералогической; фотографирование.

Специальное научное изучение Центральной Азии, по мнению ученого, несомненно, должно было принести огромную материальную выгоду России: соединенные усилия пионеров науки, с одной стороны, и путешественников-первопроходцев — с другой, «снимут окончательно в недалеком будущем темную завесу, еще так недавно покрывавшую почти всю Центральную Азию, и прибавят несколько новых блестящих страниц к истории прогресса нашего века», утверждал путешественник.

Крупнейшими из географических открытий Н.М. Пржевальского были исследование горной системы Куньлуня, хребтов Северного Тибета, бассейнов Лобнора и Куку-Нора и истоков Желтой реки.

Колоссальную систему горных хребтов Куньлуня, тянущуюся вдоль северной окраины Тибета, называют «становым хребтом» Азии. До исследований Пржевальского она изображалась в виде почти прямой черты; благодаря его экспедициям «прямолинейный Куньлунь точно ожил, выяснились его важнейшие изгибы, он расчленился на отдельные хребты, связанные горными узлами и разъединенные глубокими долинами».

Открытие хребта Алтын-Таг прояснило общее очертание Тибетской ограды, имеющей вид отлогой дуги, изогнутой к северу. Исследование восточной части системы — Нань-Шаня, привело к открытию хребтов Северно- и Южно-Тэтунгского, Южно-Кукунорского, Гумбольдта и Риттера; центрального Куньлуня, колоссального сплетения хребтов, до Пржевальского абсолютно неизвестных (Бурхан-Будда, Марко-Поло, Колумба и др.), и, наконец, западного Куньлуня, состоящего из хребтов Русского, Кэрийского и гор Текелик-Таг. Таким образом, заполнилось огромное пространство от Памира до истоков Желтой реки — загадочная область, с давних пор интересовавшая географов и подававшая повод к разнообразным более или менее произвольным гипотезам относительно вида поверхности Внутренней Азии.

Исследование северной части Тибета — также одно из крупнейших географических открытий того времени. Пржевальский дал общее описание этого плоскогорья — единственного в мире по высоте и громадности, — открыл и исследовал ряд его хребтов и открытием вечно снеговой группы Самтын-Кансыр сомкнул свои исследования с английскими, указав на связь Северо-Тибетских гор с Трансгималайскими.

Первым из европейских путешественников Пржевальский дошел до верховий Желтой реки, исследовал котловину Одон-Тала, в которой она берет начало, и показал, что она слагается из двух рек, которые, соединившись, вливаются в озеро Экспедиции и следующее за ним озеро Русское.

Н.М. Пржевальским были исследованы наименее доступные участки великой Гоби — пустыни Восточного Туркестана с ее оазисами, пустыни Ордоса и Алашаня, южная окраина Гоби от г. Калгана до Дынь-Юань-Ина, и центральная ее часть от Алашаня до Кяхты, где до него не проходил ни один европеец. Его путешествия дали полную картину великой азиатской пустыни: ее орографии, оазисов, колодцев, озер и ключей; своеобразной флоры, фауны и климата. Пржевальскому принадлежит исследование обширного плоскогорья Цайдама, замкнутого со всех сторон хребтами Куньлуня.

Особенностью Н.М. Пржевальского являлось то, что, в отличие от многих известных путешественников, он органично совмещал в себе черты путешественника-первооткрывателя и ученого-исследователя. Им собраны громадные зоологические и ботанические коллекции, заключающие в себе много новых форм, описанных потом специалистами. Он доставил в Петербург 702 экземпляра млекопитающих, 5010 экземпляров птиц, 1200 пресмыкающихся и земноводных, 643 экземпляра рыб. Среди экспонатов были не известные ранее дикая лошадь (названная в его честь лошадью Пржевальского), дикий верблюд, медведь-пищухоед и другие позвоночные. Гербарий экспедиций насчитывал до 15 тысяч экземпляров, принадлежащих к 1700 видам; в их числе оказалось 218 новых видов и 7 новых родов. До сих пор непревзойденной является орнитологическая коллекция Пржевальского.

Описания путешествий, написанные Пржевальским, были переведены на ряд европейских языков и сразу получили всеобщее признание. Они могут быть поставлены в один ряд с блестящими сочинениями А. Гумбольдта и читаются с исключительным интересом. Лондонское географическое общество в 1879 г. присудило Пржевальскому свою медаль; в его решении отмечалось, что описание тибетского путешествия Пржевальского превосходит все, что было обнародовано в этой области со времен Марко Поло. Президент Берлинского географического общества Ф. Рихтгофен назвал достижения Пржевальского «поразительнейшими географическими открытиями». Пржевальскому были присуждены награды географических обществ: Русского, Лондонского, Парижского, Стокгольмского и Римского; он был почетным доктором ряда зарубежных университетов и почетным членом Петербургской академии наук, а также многих зарубежных и русских ученых обществ и учреждений.

Пржевальский скончался 10 октября 1888 г. около озера Иссык-Куль. Начатая им экспедиция была закончена под руководством его учеников, известных географов и путешественников М.В. Певцова (1843—1902), В.И. Роборовского (1856—1910) и П.К. Козлова (1863—1935).

В 1893 г. специальным рескриптом императора Александра III на берегу Иссык-Куля был воздвигнут величественный мемориал. Он представляет собой скалу, сложенную из больших глыб местного тянь-шаньского гранита. На ее вершине — бронзовый орел, держащий в клюве оливковую ветвь. В когтях у него бронзовая карта Центральной Азии с нанесенными маршрутами путешествий ученого. На лицевой стороне скалы — православный крест и большой бронзовый медальон с барельефом путешественника. К нему ведут одиннадцать прорубленных в граните ступенек — количество лет, проведенных Пржевальским в Центральной Азии.