Привязка к местности что это такое

Что такое привязка объекта недвижимости к земельному участку?

В выданной нам выписке из ЕГРН указано, что наш объект недвижимости (часть индивидуального жилого дома, находящегося у нас в собственности) привязан к земельному участку, не имеющему уточненных границ, на праве постоянного (бессрочного) пользования. Что такое привязка объекта недвижимости к земельному участку, нужна ли она, для чего? Можно ли привязать объект недвижимости к земельному участку без нашего заявления, на основании какого закона?

Привязка предполагает определение координат объекта недвижимого имущества (строения, здания, сооружения) на местности. Согласно ст. 552 Гражданского кодекса РФ при продаже здания или сооружения (объекта капитального строительства (ОКС)) покупателю передаются права не только на строение, но и на земельный участок. Соответственно, договор купли-продажи должен содержать информацию, о каком конкретном объекте недвижимого имущества и каком земельном участке идет речь. Таким образом, привязка строения к земельному участку необходима, в частности, для того, чтобы постройкой можно было свободно распоряжаться.

В случае если объект не привязан к земельному участку, это может повлиять на определение кадастровой стоимости ОКС при проведении очередной кадастровой оценки. Согласно Методическим указаниям о государственной кадастровой оценке, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, одним из основных критериев для определения кадастровой стоимости объекта капитального строительства является вид разрешенного использования земельного участка, на котором находится ОКС.

На основании Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» с 1 января 2017 г. и по 1 марта 2018 г. для построек на участках ИЖС и участков для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), расположенных в границах населенного пункта, технический план должен был готовиться одним из двух способов:

1) через выполнение кадастровых работ, получение разрешения на строительство и дальнейшую подготовку проектной документации;

2) через подачу декларации с описанием характеристик объекта.

До конца 2016 года технические планы были различны для разных видов объектов недвижимости – жилых и нежилых зданий, различных помещений, квартир и комнат, линейных, жилых и нежилых, а также коммерческих сооружений или объектов незавершенного строительства, но с 1 января 2017 г. они готовятся по единой форме.

Таким образом, наличие привязанного объекта недвижимости не влечет никаких дополнительных рисков для собственника.

Привязка зданий и сооружений к местности, разметка дома

Н ачиная изучение геометрии, на первом же уроке рассказывают, что геометрия с греческого переводится как измерение земли. А когда однажды приходится что-то строить или ремонтировать, и появляется необходимость мерить землю в прямом смысле этого слова, оказывается, что этого-то в школе и не преподавали! Потому что рисовать план дома на бумаге – это одно, а объяснять экскаваторщику, где и сколько копать, стоя на поросшем травой пустыре – совсем другое.

Содержание

1. Построение прямого угла на местности.

2. Определение высоты и глубины на местности, высотные отметки.

Но не святые горшки лепят, после изучения информации далее, вы сумеете и выполнить разбивку котлована будущего здания, и осуществить привязку к местности сооружения, существующего только на бумаге, определить высоты, построить горизонтальную линию, при этом используя самые простые инструменты.

Построение прямого угла на местности

Начнем с самого важного – построения прямого угла на местности. Сделать это несложно, а из инструментария нужна только десятиметровая рулетка, четыре колышка и моток капронового шнура.

Определяем линию, от которой будем строить прямой угол. К примеру, это стена будущего здания. Забиваем два колышка и натягиваем между ними шнур. Расстояние между колышками берем произвольное, но несколько больше четырех метров.

Колышек А будет вершиной нашего угла, а натянутый шнур – одной из сторон. Отмеряем от колышка А вдоль шнура четыре метра и забиваем колышек С.

Теперь нам понадобятся помощники. Один из них держит начало, или ноль, рулетки на колышке А, второй – на колышке С держит отметку 8 метров. Вы берете ленту рулетки на отметке 3 м и натягиваете ее так, чтобы образовался треугольник, одним из катетов которого будет натянутый шнур, вторым катетом – отрезок рулетки от ноля до трех, а гипотенузой – отрезок от трех до восьми метров. Рулетку стараемся держать ближе к поверхности земли – так, чтобы все отрезки по возможности лежали в одной плоскости.

И отрезок между нулем и тройкой (на рисунке синий цвет), и отрезок ленты между тройкой и восьмеркой метровыми отметками (красный) должны быть одинаково хорошо натянуты. Вбиваем колышек В точно в том месте, куда пришлась отметка три метра. Как это все выглядит, видно на рисунке.

Угол САВ будет равен 90 градусам, что и требовалось. Теперь, чтобы построить на местности любой прямоугольник, достаточно отложить длину и ширину на сторонах нашего угла, построить еще один прямой угол.

После построения прямоугольника, для проверки, измерьте его диагонали. Они не должны разниться больше чем на два – три сантиметра при размерах прямоугольника порядка пятнадцати метров.

Определение высоты и глубины на местности, высотные отметки

Теперь узнаем, как определить на местности высоту или глубину. Чтобы дать на местности высотную отметку, в строительстве используют прибор, называемый нивелиром. Но нивелир стоит недешево, да и научиться им пользоваться – дело не пяти минут. Но существует приспособление, точностью не уступающее самым дорогим приборам, а стоимостью равное нескольким батонам хлеба. Называется это чудо техники – гидроуровень. С его помощью можно на расстоянии пятнадцать метров поставить две точки на одинаковую высоту с точностью до двух миллиметров. Принцип гидроуровня основан на законе сообщающихся сосудов, а представляет он собой, в самом простом случае, прозрачную силиконовую трубку диаметром 8 мм, заполненную водой.

К примеру, вам необходимо выполнить бетонный фундамент здания, и, естественно, он должен быть по возможности горизонтальным.

В первую очередь нам нужно определить базовую отметку высоты. Если она не задана в проекте, то назначаем ее произвольно, согласуясь с рельефом, и вбиваем на ней гвоздь. Трубку гидроуровня элементарно затыкаете пальцем, чтобы не вылилась вода; ваш помощник остается возле первого – базового – гвоздя, а вы идете к следующему углу.

Помощник удерживает свой конец уровня вертикально, так чтобы поверхность столбика воды совпала с гвоздем. Вы свой подводите к месту, на котором необходимо указать отметку. Двигая трубку вверх-вниз, помощник добивается совпадения поверхности воды с гвоздем. Ждете, пока вода успокоится, и делаете отметку на опалубке по линии обреза столбика воды. На рисунке это показано достаточно наглядно. В полученную отметку вбиваете второй гвоздь. Так повторяете нужное количество раз. Натянув на вбитые гвозди прочную нить или леску, вы получите строго горизонтальные линии.

Освоив вышеуказанные приемы, комбинируя их, вы сможете осуществлять разбивку на местности весьма сложных конструкций, а также проверку качества их выполнения. Читайте так же о том, как работать тахеометром и нивелиром.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

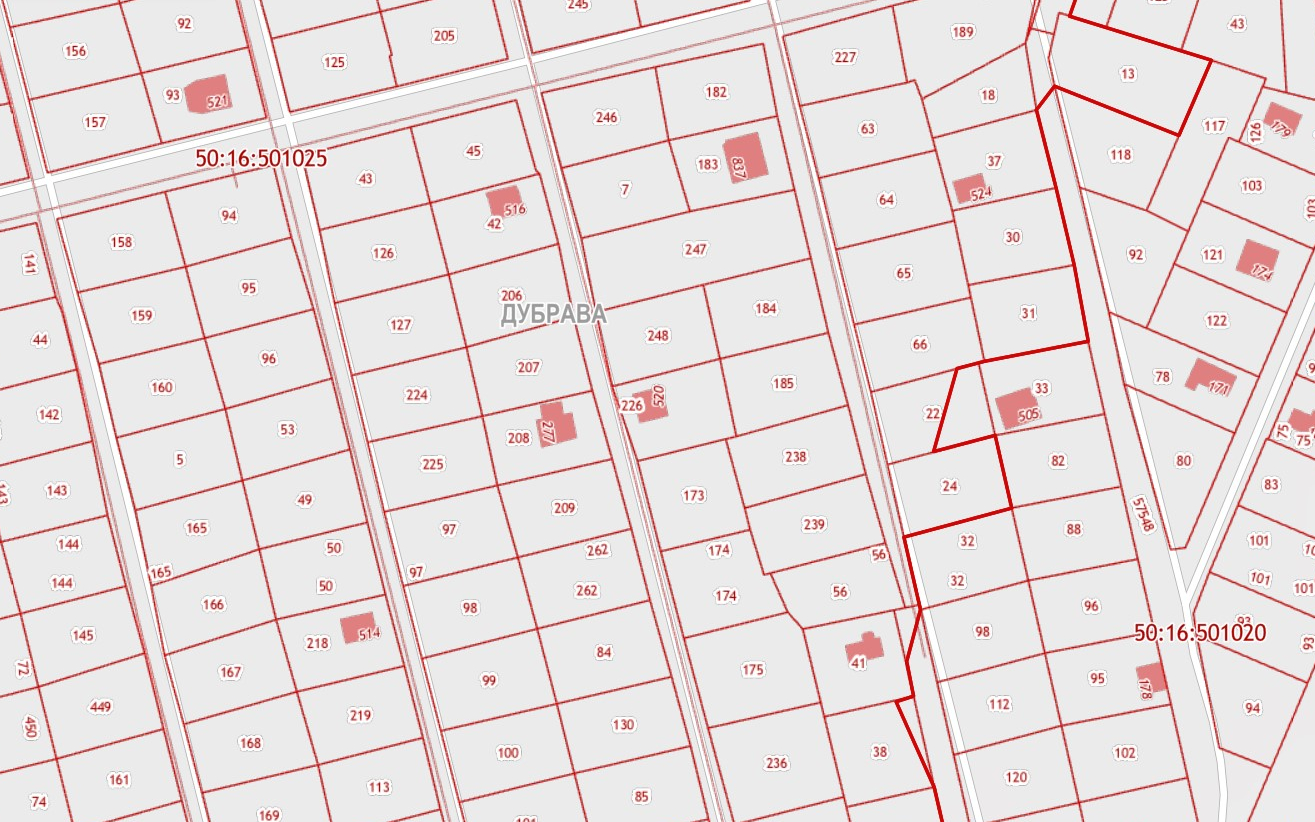

Как отметить дом на публичной кадастровой карте. Инструкция

Публичная кадастровая карта отображает только земельные участки, которые внесены в базу единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с определенными границами. Чтобы дом появился на карте, нужно обязательно подготовить технический план. Вместе с экспертами Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказываем, как это сделать.

Что такое кадастровая карта

Сервис «Публичная кадастровая карта» представляет собой графическое отображение территории России с размещенными на ней объектами недвижимости, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Сегодня на публичной кадастровой карте воспроизводится более 61 млн земельных участков, около 44 млн зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства.

Узнать информацию о включении в реестр объектов можно, получив выписку. Если в выписке содержатся все сведения об объекте, кроме координат контура, это означает, что такой информации нет в ЕГРН и понадобится подготовка технического плана — документа, который составляется в отношении всех объектов недвижимости, кроме земельных участков.

Если дома нет на кадастровой карте, у собственника могут возникнуть сложности при продаже недвижимости — объект будет трудно идентифицировать, установить, что именно этот конкретный дом расположен на конкретном участке. Доказательство определенного расположения дома на местности может потребоваться при судебных спорах. Иногда отсутствие привязки к публичной кадастровой карте становится причиной отказа при подключении к коммунальным и инженерным сетям.

«Вероятнее всего, на публичной кадастровой карте не отмечены границы контура дома потому, что он был включен в реестр недвижимости как ранее учтенный объект без сведений о координатах и без подготовки технического плана», — поясняет заместитель директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

Для чего нужен технический план дома

Технический план требуется для постановки объекта капитального строительства на учет (или для учета изменений сведений о нем) и оформления права собственности на объект. Сам техплан как раз содержит сведения о координатах объекта на местности.

Подготовка техплана и отметка на публичной карте

Чтобы подготовить технический план, владельцам дома нужно обратиться к кадастровому инженеру. Этот специалист должен иметь специальный аттестат и членство в саморегулируемой организации (СРО). Ознакомиться с информацией о действующих кадастровых инженеров можно в разделе сервиса Росреестра «Государственный реестр кадастровых инженеров».

Кадастровый инженер проведет замеры объекта (вычислит площадь), определит его точные координаты с привязкой к конкретному земельному участку и затем подготовит технический план. Стоимость техплана варьируется и зависит от нескольких факторов: объема и срочности работ, месторасположения объекта и так далее. По оценкам экспертов, стоимость технического плана для дома площадью 100 кв. м в среднем начинается от 15 тыс. руб.

Готовый документ предоставляется в Росреестр в электронном виде или через МФЦ (по месту нахождения объекта). Данные внесут в реестр недвижимости, и дом появится на публичной кадастровой карте через пять рабочих дней после подачи заявления в офисах Кадастровой палаты. Если заявление подавалось в МФЦ, срок ожидания составит до семи рабочих дней.

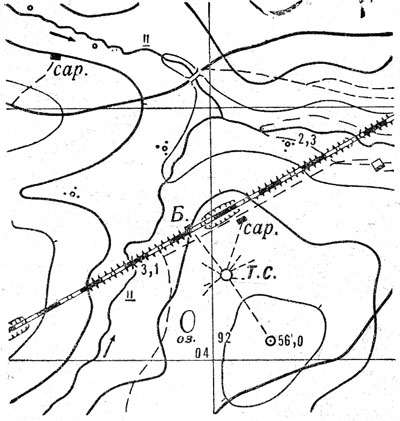

11. Топографическая привязка с помощью карты

Топографическая подготовка в военном деле, особенно в процессе подготовки стрельбы артиллерии и пуска ракет, включает в себя наряду с другими задачами определение на карте положения (координат) точек местности, в которых располагаются пусковые установки, орудия, наблюдательные пункты, ориентиры и т. д.

Для топографической подготовки применяют карты масштаба 1 : 50 000 и крупнее. Если карты такого масштаба отсутствуют, используют карту масштаба 1 : 100 000.

Определение положения (координат) пусковой установки, орудия и наблюдательного пункта в артиллерии называют привязкой. Топографическая привязка по картам осуществляется приемами глазомерной съемки или с помощью приборов.

Топографическая привязка приемами глазомерной съемки

Топографическая привязка приемами глазомерной съемки выполняется при условии, что удаление контурных точек (местных предметов) от привязываемой точки не превышает 1 км. В качестве ориентирных точек для топографической привязки следует выбирать контурные точки (местные предметы), хорошо опознаваемые на карте.

Такими контурными точками (местными предметами) могут быть перекрестки обозначенных на карте дорог, просек, перекрестки улиц в населенных пунктах, углы канав и линий электропередач, церкви, вышки, водонапорные башни, отдельные памятники, курганы, отдельные деревья, километровые столбы, мосты и т. п.

При выполнении привязки по карте приемами глазомерной съемки карту ориентируют по компасу или по прямолинейному контуру, если привязываемая точка расположена на этом контуре, а визирование с прочерчиванием направления осуществляют при помощи линейки. Расстояние измеряют, как правило, шагами или на глаз (когда оно не более 100 м). Для перехода от расстояний, измеренных в шагах, к соответствующим расстоянии в метрах необходимо знать масштаб своих шагов. Если этот масштаб неизвестен, то принимают 100 обычных шагов за 75-80 м, в зависимости от роста человека, измеряющего расстояния.

Для того чтобы при глазомерной привязке по карте координаты привязываемой точки определить с возможно большей в данной обстановке точностью, целесообразно при выборе ориентиров (местных предметов, контурных точек) помнить и учитывать следующее.

При выборе в качестве ориентиров точек, расположенных в населенном пункте, следует иметь в виду, что на карту точно наносят лишь внешний контур населенного пункта, главные улицы и постройки, ближайшие к перекресткам главных улиц и переулков. Условный знак фабрики или завода обозначается на карте в том месте, где на местности располагается фабричная труба, а при ее отсутствии — на месте самого высокого здания, расположенного в заводской черте.

Если на небольшом участке местности сосредоточено значительное количество одинаковых местных предметов (например, сараев, домов, мельниц и т. п.), то на карту точно наносят только крайние.

Когда при глазомерной привязке используется обозначенная на карте дорога (просека), то ее середина будет соответствовать середине между двумя крайними линиями, обозначающими дорогу (просеку). Крайние линии на карте не совпадают с краями дороги на местности.

При изображении на карте местных предметов внемасштабными условными знаками за истинное местоположение этих предметов следует принимать:

— геометрический центр знака для условных знаков, представляющих собой правильную геометрическую фигуру (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг);

— середину основания знака для тех условных знаков, которые имеют форму фигур с широкими основаниями (ветряные мельницы, элеваторы, памятники, отдельные камни и т. п.);

— центр нижней фигуры для знаков, являющихся сочетанием нескольких различных фигур (часовни, наблюдательные вышки, метеорологические станции и т. п.);

— вершину прямого угла для тех знаков, которые представляют собой сочетание фигуры с прямым углом в основании (отдельные деревья, километровые столбы и т. п.).

Топографическая привязка приемами глазомерной съемки выполняется одним из следующих способов.

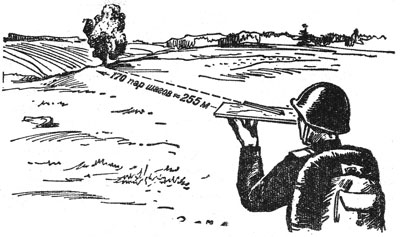

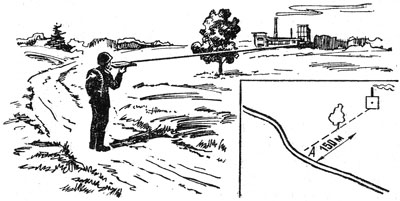

Полярный способ

Полярный способ (рис. 26) применяется в тех случаях, когда определяемая точка находится вблизи контурной точки (местного предмета), имеющейся на карте.

Рис. 26. Полярный способ топографической привязки приемом глазомерной съемки

Для привязки этим способом ориентируют карту на определяемой точке и обратным визированием по контурной точке (местному предмету) при помощи визирной линейки прочерчивают направление. Затем измеряют расстояние до контурной точки (местного предмета), откладывают его на прочерченной прямой в масштабе карты и таким образом находят положение привязываемой точки.

Привязку определяемой точки можно начинать и от контурной точки (местного предмета). В этом случае ориентируют карту на контурной точке и при помощи визирной линейки прямым визированием по определяемой точке прочерчивают направление. Затем измеряют расстояние между контурной и определяемой точками и, отложив его в масштабе карты на прочерченном направлении, накалывают искомую точку.

Полярный способ называют также способом визирования (прямого или обратного) с промером.

Способ засечек

Если определяемая точка находится на дороге или на какой-либо другой линии местности, для определения ее местоположения достаточно выбрать один ориентир, имеющийся на карте и местности. После выбора такого ориентира визирную линейку прикладывают к условному знаку этого ориентира на карте, а затем, не сбивая ориентировки карты, визируют на ориентир по линейке, поворачивая ее около условного знака ориентира. Когда ориентир окажется на линии визирования, прочерчивают линию от ориентира на себя. Пересечение линии визирования с дорогой даст местоположение определяемой точки.

Однако часто требуется определить местоположение точки, находящейся вне дорог или каких-либо других линий местности, имеющихся на карте, например, в открытом поле. В этом случае применяются другие способы засечки. Наиболее употребительными из них являются обратная засечка с контролем и засечка по измеренным расстояниям. Суть их заключается в следующем.

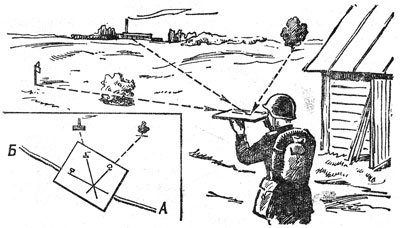

Обратная засечка с контролем

Рис. 27. Способ обратной засечки с контролем

При этом способе глазомерной привязки с определяемой точки должны быть видны три контурных точки (местных предмета), имеющихся на карте. На привязываемой точке карту прежде всего ориентируют. Затем на каждую из трех выбранных контурных точек обратным визированием (на себя) прочерчивают три направления. Пересечение прочерченных направлений даст положение определяемой точки. Вообще говоря, для определения положения точки достаточно пересечения двух направлений, третье направление в этом случае является контрольным.

На практике эти направления не всегда пересекаются в одной точке, тогда получается треугольник погрешности. Если стороны этого треугольника не более 1,5 мм, то определяемую точку накалывают в центре треугольника. Если стороны треугольника погрешности превышают 1,5 мм, положение искомой точки определяют снова.

Существует еще один способ выполнения обратной засечки, так называемый способ Болотова (рис. 28), при котором не требуется предварительного ориентирования карты.

Рис. 28. Способ Болотова

Засечку при этом способе также производят по трем приентирам, но выполняют на листе прозрачной бумаги (восковке), с которого намеченную точку стояния перекалывают на карту.

Выполняется это следующим образом. Лист прозрачной бумаги прикрепляют к папке (планшету, фанере), которую кладут горизонтально на какую-либо подставку (пень, камень). Посредине листа намечают точку, принимая ее за определяемую. Выбирают на местности вокруг определяемой точки изображенные на карте три ориентира. Затем, удерживая папку в одном и том же положении, прикладывают к намеченной точке визирную линейку и поочередно визируют на ориентиры, прочерчивая направления на них из намеченной точки. После этого снимают лист бумаги с папки и накладывают его на карту таким образом, чтобы каждое из прочерченных направлений прошло точно через изображение того ориентира, на который оно провизировано. Добившись этого, перекалывают намеченную на листе бумаги точку на карту. Полученная на карте точка и будет искомой.

Для повышения точности засечек ориентиры надо выбирать так, чтобы прочерченные от них направления взаимно пересекались под углом не меньше 30° и не больше 150°.

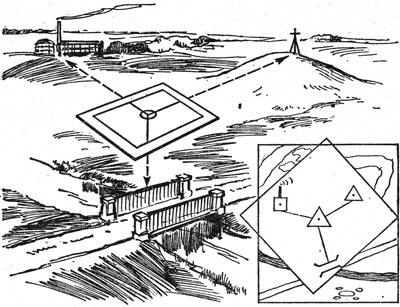

Засечка по измеренным расстояниям

Засечку по измеренным расстояниям (рис. 29) применяют при наличии трех контурных точек (местных предметов), имеющихся на карте и находящихся на небольшом расстоянии от привязываемой точки.

Рис. 29. Способ засечки по измеренным расстояниям с промером

Для этого на местности измеряют расстояние от привязываемой точки до трех выбранных контурных точек. Затем па карте при помощи циркуля из каждой контурной точки радиусом, соответствующим измеренному расстоянию до данной точки, прочерчивают дуги и в пересечении их или в центре треугольника погрешности получают положение привязываемой точки.

Засечка по створу с промером

Если определяемая точка находится в створе двух контурных точек (местных предметов), имеющихся на карте, или на продолжении этого створа, то положение точки определяют промером расстояния до ближайшей контурной точки.

Рис. 30. Способ топографической привязки по створу

Для этого измеренное расстояние откладывают в масштабе карты на прямой, проходящей через створные точки, и накалывают определяемую точку.

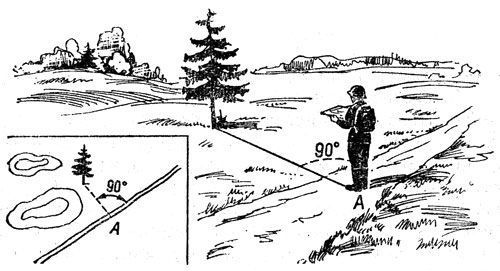

Засечка по перпендикуляру к створу или к линейному объекту

Рис. 31. Способ топографической привязки по перпендикуляру к створу или к линейному объекту

Если определяемая точка находится на некотором удалении от створа двух контурных точек или от местного предмета, изображенного на карте линейным условным знаком (дорога, просека, линия связи и т. п.), то положение ее определяют промером расстояний на местности по перпендикуляру до створа (прямолинейного объекта), а затем по створу до ближайшей контурной точки или вдоль прямолинейного объекта до характерной точки этого объекта. Построение на карте делается наоборот: от контурной точки (от характерной точки прямолинейного объекта), до которой измерялось расстояние по контуру (вдоль прямолинейного, объекта), откладывают в масштабе карты измеренное расстояние; в полученной точке восставляют перпендикуляр к створу (прямолинейному объекту), затем откладывают расстояние по перпендикуляру и накалывают положение привязываемой точки.

Рассмотренные нами способы глазомерной привязки не исчерпывают всего многообразия приемов, используемых для определения положения на карте искомых точек.

Привязку по карте приемами глазомерной съемки производят, как правило, с контролем. При контроле применяют способ, отличный от использованного, или тот же способ, но с использованием других контурных точек (местных предметов).

Топографическая привязка с помощью приборов

При необходимости более точного определения положения привязываемых точек, а также удаления их от контурных точек (местных предметов) больше 1 км топографическую привязку по карте выполняют с помощью приборов, которыми можно определять дирекционные углы и расстояния (буссоль, дальномер и др.).

В зависимости от условий местности и наличия контурных точек при топографической привязке по карте с помощью приборов применяются следующие способы:

— ход в две-три стороны;

— засечка но обратным дирекционным углам;

— засечка по измеренным расстояниям.

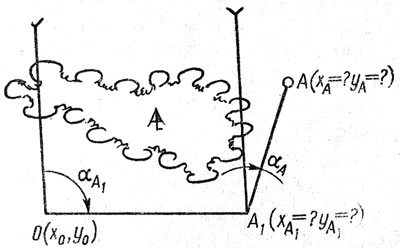

Полярный способ

применяют, когда известны или можно определить по карте координаты одной контурной точки (местного предмета) и эта контурная точка (точка О) видна с привязываемой точки (точка А).

Рис. 32. Полярный способ топографической привязки с помощью приборов

Сущность этого способа заключается в измерении на местности полярных координат (аА, с1) привязываемой точки и в определении по ним прямоугольных координат (яа, У А) этой точки.

Ход в две-три стороны

применяют в тех случаях, когда известны координаты одной контурной точки (местного предмета), но она не вндна с привязываемой точки.

Рис. 33. Способ топографической привязки ходом в две стороны

Для получения координат привязываемой точки А определяют координаты вспомогательной точки Ль с которой видна контурная точка О, и от вспомогательной точки находят координаты привязываемой точки. Для определения координат вспомогательной и привязываемой точек применяют полярный способ. Следовательно, ход есть последовательное нахождение координат точек полярным способом.

Ход в две стороны как способ привязки более выгоден, чем ход в три стороны, однако необходимость хода в три стороны может возникнуть в условиях закрытой местности, бедной контурными точками.

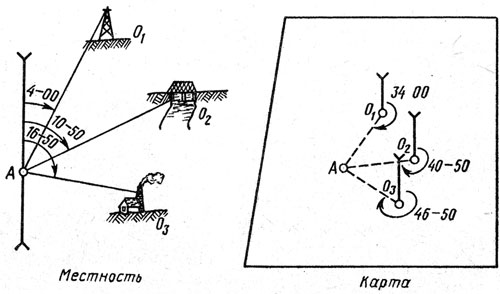

Засечка по обратным дирекционным углам

Рис. 34. Способ засечки по обратным дирекционным углам

Определение координат привязываемой точки засечкой по обратным дирекционным углам заключается в нахождении на местности дирекционных углов с привязываемой точки А на два-три местных предмета (точки О1 О2, О3), имеющихся на карте, с последующим построением измененных на 30-00 дирекционных углов на карте при соответствующих точках. Пересечение направлений измененных дирекционных углов на карте даст нам координаты привязываемой точки.

При пересечении трех направлений на карте в результате ошибок, допущенных при определении дирекционных углов и графических построениях на карте, может получиться треугольник погрешности. Допускается треугольник погрешности с наибольшей стороной не более 0,5 мм. Тогда за привязываемую точку берут центр этого треугольника.

Эти точки должны быть расположены так, чтобы направления на них составляли углы не менее 5-00, а сами точки были возможно ближе к привязываемой точке. Первое требование — иметь возможно больший угол засечки — общее для любого вида засечек, а второе вызвано тем, что ошибка в определении направления вызовет тем меньшее линейное смещение точки, чем короче расстояние.

Засечка по измеренным расстояниям

применяется тогда, когда можно найти расстояния до двух-трех контурных точек (местных предметов), координаты которых известны.

Рис. 35. Способ засечки по измеренным расстояниям

Определив расстояния до этих точек, наносят на карту по известным координатам контурные точки и прочерчивают с них циркулем дуги радиусами, равными измеренным расстояниям в масштабе карты. В пересечении дуг получают привязываемую точку.

При получении допустимого треугольника погрешности центр треугольника принимают за искомую точку.