Почему в жизни общаться сложнее чем в соцсетях

Почему дружить в соцсетях сложнее, чем в реальной жизни

Согласна ли ты любить меня вечно, несмотря на все мои капризы и неожиданные проявления ПМС? Несмотря на мои психи и раздражение не к месту. Согласна ли ты терпеть все мои высказывания (даже порой очень глупые высказывания), смеяться над моими шутками (всеми шутками, даже очень старыми и совсем несмешными)? Согласна ты лайкать все мои фотографии и осыпать меня комплиментами всегда? Наконец, согласна ли ты поддерживать меня и в радости, и в непонятных ситуациях? Особенно в непонятных ситуациях, когда, кажется, весь мир против меня. Весь виртуальный мир против меня, конечно. Есть ли мне дело до реальности, мне бы с виртуальной жизнью разобраться. Если согласна, я с радостью принимаю твое предложение. Отныне мы подруги навеки, пока злой рок не разлучит нас. Пока ты не оступишься и не лайкнешь пост моего врага обо мне. Пока ты не перепостишь то, что может меня огорчить. Пока ты не напишешь комментарий, который может меня обидеть. До тех пор я принимаю твою дружбу. И будем же мы счастливы в этом цифровом мире. Да будет так.

Дружить в обычной жизни и дружить в социальных сетях – это две абсолютно разные вещи

Ты сейчас удивишься, но дружить в реальности намного легче. Ты дружишь, пока вы рядом. А расставшись до завтра, никто из вас двоих не знает, чем каждая занимается: с кем встречается, кому звонит, что о тебе рассказывает или чем ты о ней делишься, кого вы поддерживаете и о чем на самом деле думаете. Расставшись, вы можете жить своей скрытой жизнью. Связав свои узы в социальной сети, так уже не получится. В социальной сети мы постоянно ходим по тонкому льду, можно сказать, что мы все до определенной степени оголены. И каждый сам выбирает свою степень обнажения: если ты проводишь в фейсбуке не так много времени и в активности там не замечена, можно сказать, что ты так и осталась в джинсах и майке, то есть будь спокойна, никто твое белье не видит.

Но если ты проявляешь свою активность и постоянно напоминаешь окружающим, что еще жива и нечего тебя сбрасывать со счетов, можешь представить, что сейчас ты будто в трусах и топлесс. Но если тебя это никоим образом не смущает, значит все окей, продолжай активничать и дальше. Только не удивляйся, если дружба со мной может потерять ту яркость и искренность, коей она раньше обладала, а потом и вовсе иссякнуть. И тут дело не в тебе, крошка, во всем виноваты социальные сети. Это они запутали и одурманили тебя, ты тут не при чем, конечно же. Конечно же, нет.

Социальные сети оголили в нас самые неприятные качества. А ведь раньше о них никто и не догадывался

Интересная вещь – соцсети. Например, интересно, думал ли Цукерберг, запуская свой фейсбук, что теперь человечество уже никогда не будет прежним? Предполагал ли, что своим фейсбуком он будто смоет наш грим? А мы-то его так долго наносили, стояли перед зеркалом, подводили стрелки, наносили тени и замазывали тональным кремом прыщи. Мы же так старались показать свои лучшие стороны. И тут на тебе – добро пожаловать на сцену, вкрадчиво шепчет тебе фейсбук, это твое время, детка, ты сейчас королева, вперед!

Ну, мы и даем жару: строчим постоянные манифесты капслоком, только от вида которых хочется закрыть уши, будто даже от этих абзацев, набранных большими буквами, сейчас лопнут перепонки; пишем бесконечные обличающие посты, не разбираясь в сути вопроса – а зачем, и так ясно, что товарищ N был не прав; показываем свою безграмотность и невежество, плевать, мы живем в век стремительной смены информации, к вечеру уже все забудут, что я сказала, что Никарагуа находится в Африке, написала «рости, малыш» и с вдохновением процитировала серийного убийству. Фейсбук и другие социальные сети оголили самое худшее в нас – бесконечное самолюбование, невосприятие критики, нежелание развиваться и менять свои мысли. Но это такое. Все это касается только нас лично. Но соцсети поставили под угрозу наши отношения с людьми, которых в реальной жизни мы любим и уважаем. Вот с этим что делать?

Мы позволяем себе в соцсетях те вольности, которые в реальной жизни никогда бы не позволили

Но нет, дорогая моя, это не просто какой-то безликий аватар, это Таня, твоя любимая подруга. И она прекрасно видит все твои действия в сети. Например, на ее странице появляется, что тебе понравилось чье-то высказывание, которое может хоть и косвенно, но касаться ее, она читает твои комментарии, которые, быть может, ты хотела бы от нее скрыть, но она все это видит! И, более того, ты, может, и не задумываешься, но ее это обижает.

Окей, допустим пример с друзьями не очень подходящий. С ними-то, с друзьями, мы как раз осторожны и ведем себе очень аккуратно. Но со знакомыми, которых в жизни мы вроде бы уважаем, но не на такой короткой ноге, можем позволить себе расслабиться и начать лайкать чужие якобы обличающие посты о них, или, например, участвовать в их обсуждении, или поддерживать целенаправленную волну против них. Нам кажется, что они это не заметят, ничего не узнают, а если и узнают, что здесь такого – это же всего лишь фейсбук, это же не по-настоящему, как бы понарошку.

И пока мы не приняли тот факт, что нет деления на настоящий мир и придуманный. Пока мы не уяснили для себя, что социальные сети – это те же отношения с настоящими людьми. Пока мы не научились сдерживаться, мне кажется, что надо приучить себя молчать. Чаще молчать, чем говорить – этот навык очень полезен. А если хочется высказаться, сделать это глядя в глаза, а не в монитор. Если смелости не хватает, сказать это открыто или хотя бы написать в личном (!) сообщении, значит, не надо высказываться вовсе. Все на самом деле просто. Пусть с нами всегда будет мир!☺

Общение людей в социальных сетях и в реальной жизни

Возможно, именно поэтому в Интернете собеседники уже перестали писать друг другу «привет», «пока» и другие вежливые слова: все сокращается и стремительно упрощается.

Более того, люди в целях ускорения набора текста и экономии времени безбожно сокращают слова в переписке и даже не считают нужным ставить какие-либо знаки препинания…

О языке общения людей в социальных сетях

Если раньше по телефону было принять говорить, то теперь более принято печатать. Увы, при этом многие печатают сообщения и комментарии с многочисленными ошибками, вообще не используют заглавных букв и каких-либо знаков препинания. Читать такой текст сложно: иногда даже смысл текста теряется, приходится его перечитывать, чтобы понять, что же хотел сообщить его автор.

И когда вдруг читаешь письмо или сообщение с правильным русским языком, изложенное в приятной, теперь уже ставшей непривычной манере, то сразу видно, что пишет грамотный и учтивый человек, а теперь это уже редкость, настоящая находка!

Маловероятно, что сокращения и новомодные словечки серьезно повлияют на русский язык. Эти новшества скоротечны, а в языке остается только то, что имеет долгосрочный характер. Все наносное быстро теряет актуальность, сходит на нет, уходит из языка.

Человечество не раз пыталось создать искусственные языки, например, эсперанто. Но все это не прижилось по вполне объективным причинам: у языков должны быть носители, те, кто рождается с этим языком, живет с ним всю жизнь и учит своих детей. Это не удел искусственных языков, в том числе, языков социальных сетей, а потому они недолговечны.

Можно ли знакомиться в социальных сетях?

На самом деле социальные сети не так уж плохи и общение людей в социальных сетях имеет свои преимущества и недостатки. Просто нужно знать, как правильно пользоваться социальными сетями. Ведь с их помощью, не отрываясь от компьютера, можно находить друзей, единомышленников и даже вторую половинку.

А для этого лучше всего поставить лайки понравившемуся человеку и ждать, пока тоже самое он (она) сделает в ответ. После этого не стоит писать робкое «привет», а сразу после приветствия переходить ближе к делу и искать общую тему для разговора.

Знакомства и даже семьи, образованные с помощью социальных сетей, не менее устойчивы, чем знакомства в реальной жизни. Но при условии, что совместное общение в социальных сетях все-таки рано или поздно перерастет в полноценное общение в реале. В противном случае такие знакомства не перспективны в реальной жизни.

В соц. сетях человек может выставлять себя не таким как он есть, включая фотографии, пол, возраст, иные сведения, мысли, поступки, желания, действия. И это искажает действительность, превращая общение в чистый виртуал. Кому-то это даже нравится, но это лишь игра, а не реальная жизнь. Можно иногда и поиграть, играют только люди и самые развитые животные (кошки, собаки, обезьяны, дельфины и т.п.), у которых есть свободное время. Но все-таки кроме свободного времени есть и обязанности, где уже не слишком поиграешь. И вот здесь волей или неволей приходится выходить из виртуального образа, который может быть совсем не таким, как его представляют в социальных сетях.

Некоторых вполне устраивают виртуальные знакомства и виртуальные отношения. И эти люди не собираются выходить в реал. Тогда, что же, для них знакомства и общение в соц. сетях – это настоящая находка.

Что делать с совместными фотографиями после окончания отношений?

К сожалению, бывает так, что молодые люди встречаются, влюбляются, а потом расстаются. И кажется, что вполне логично удалить молодого человека (девушку) не только из своего сердца, но и из друзей в социальных сетях. А также удалить оттуда размещённые в них совместные фотографии.

— Возможно, что делать этого все-таки не стоит?

— Таким образом вы показываете, насколько вам сделали больно, как сильно вы страдаете. И, чтобы не доставлять удовольствие партнёру, бросившему вас, и лишний раз не поднимать его самооценку, можно оставить всё так, как есть. Пусть он и другие гости страницы в соц. сети зайдут на нее и разочаруются, ибо не увидев там никаких изменений, поймут, что вам всё равно.

Так удалить или не удалить совместные фотографии и другие общие сообщения, посты, комментарии? Ответ прост: кому как. Кому-то захочется удалить все напоминания о прошлом, а кто-то все оставит как есть, не придавая этому особого значения. А кто-то не удалит сразу, но сделает это спустя некоторое время, когда все уже отболело и утихло.

Как быть с негативом в комментариях?

Как реагировать на оскорбления, которые вы вдруг обнаружили у себя на страничке? Конечно же, для своего душевного равновесия проще всего удалить такой комментарий, а его отправителя занести в чёрный список.

Если же в каком-либо из сообществ или в комментариях в свой адрес вы обнаруживаете совсем не лестные словечки о себе, то лучше всего оставить собеседника в покое и не опускаться до его уровня, другими словами, «поставить в игнор». Ведь у вас полным-полно дел. Так почему бы не бросить пустую болтовню и не заняться ими?

Есть еще один способ, как реагировать на негатив в соц. сетях. Можно в ответном комментарии напечатать все, что думаешь по этому поводу, а потом прочитать все написанное пару раз и …удалить свой ответ, то есть, проигнорировать неприятного собеседника. Кому-то такой способ помогает, становится легче: вроде бы и написал все, что думаешь, но потом удалил и остался самим собой, не опускаясь до уровня оппонента.

Следует помнить, что социальные сети — это виртуальная жизнь, которая может мало что иметь общего с реальной жизнью. В виртуальной жизни можно казаться, а не быть. Поэтому вечером, например, после 18:00 можно не открывать свои странички в имеющихся социальных сетях. Не волнуйтесь, без вашего присутствия там ничего не поменяется. Поэтому лучше всего эти драгоценные часы посвятить собственной душе, семье и реальной жизни.

В общем, не стоит засиживаться в социальных сетях, как в течение дня, так и в течение жизни. Это далеко не вся жизнь.

Также про общение людей в социальных сетях:

Плюсы и минусы интернет-общения. Заменит ли оно реальные контакты

Лет десять назад общение через интернет в основном использовалось в развлекательных целях: чаты, социальные сети, аськи и подобное. Но сегодня интернет-общение еще и полноценный инструмент работы: вебинары и консультации по скайпу, решение групповых задач в общей беседе, обсуждение родителями школьных проблем, уточнение информации при удаленной работе и даже курсы обучения в режиме онлайн. Хорошо это или плохо? Давайте разберемся.

Особенности интернет-общения

Общение в сети – особый вид коммуникации, при котором люди взаимодействуют через гаджеты и интернет. Стоит определить, что именно подразумевается под общением через интернет: электронная почта, социальные сети, скайп и видеочаты, чаты, онлайн-игры, комментарии под видео или статьями, форумы – в общем, практически все, что дарует интернет.

К особенностям интернет-общения относится:

Интересный факт: в интернете люди склонны преувеличивать действительность, приукрашать свою жизнь и свой образ, а также показывать себя с лучшей стороны. Общаясь в интернете, мы узнаем только 3 % информации о человеке.

Общение по скайпу приближено к реальному взаимодействию, но все-таки уступает ему. Можно запланировать время соединения, подготовиться к нему и при желании воплотить какой-то образ.

Плюсы интернет-общения

Сам факт общения с разными людьми, устранение любых барьеров – плюс, особенно если речь идет о работе. Именно виртуальное общение позволяет многим людям работать, не выходя из дома. А для тех, кого реальные контакты энергетически истощают (чаще люди интровертированного типа) это настоящая находка.

Все, что касается работы и связано с интернетом – плюс. Не считая сохраняющегося нюанса в виде недостатка невербальных элементов общения. Это может иногда провоцировать непонимание или неверные представления о человеке. Но это решаемо. На том остановимся и поговорим о досуговом времяпрепровождении в интернете.

Среди плюсов можно назвать следующее:

Минусы интернет-общения

Общение в интернете ради развлечения мне кажется ущербной формой коммуникации. Да, иногда это единственная возможность (разделяют километры), но в остальных случаях я за реальные контакты. И вот почему:

Не будем забывать о возможности анонимного общения. К сожалению, часто это выливается в чувство безнаказанности и вседозволенности. Хотя иногда и проще высказаться анонимно, почувствовать себя увереннее, но можно этим преувеличить свои возможности.

К слову, влияние анонимности и ее использование зависит от индивидуально-личностных особенностей человека. Например, подростки с обусловленной возрастом нестабильной психикой и индивидуальными психологическими проблемами (неуверенность, страхи) подвержены развитию вседозволенности, распущенности в интернете, которая позже переходит в реальную жизнь.

Интернет-общение как способ самовыражения

Безусловно, весь интернет – поле для самовыражения. Чем и пользуются блогеры и видеоблогеры, редакторы журналов, авторы страниц и групп в социальных сетях. Все это – формы общения в сети. Возможность самовыражения сама по себе прекрасна. Вопрос в том, как именно человек решит самовыражаться, что он хочет донести людям и что берет сам. Главное, чтобы не возникло «одиночества в сети»: когда и зрителей много, и почитатели есть, и друзья виртуальные, и комментариев хватает, а счастья в жизни нет, и за помощью обратиться не к кому.

Послесловие

Подводя итоги, хочется сказать, что я за совокупность реального и виртуального общения. Технологическим прогрессом нужно пользоваться, но делать это с умом. Например, можно вечером обсудить что-то с другом и сойтись на том, что при личной встрече все окончательно выяснится.

Как это часто бывает, проблема интернет-общения имеет две стороны. Нельзя оценивать ее по критериям «хорошо/плохо». Важен не сам факт виртуального общения, а суть этого общения и участвующие стороны. Можно общаться с интересными людьми и самореализовываться, а можно просто «убивать время», бегать от самого себя, создавая иллюзию жизни и общения.

Потому нельзя судить о рисках, не зная конкретного контекста. В статье я условно разделила факты об интернет-общении на плюсы и минусы, но, как вы наверняка заметили, каждый из них имеет две крайности: преимущество и недостаток общения в рамках всемирной паутины.

Заменит ли виртуальное общение реальное? Возможно. Хорошо ли это? Нет. Человек – социальное существо, общение – самостоятельная деятельность и составной элемент многих видов деятельности. Без реального эмоционально окрашенного общения мы не можем развиваться и становиться личностью, человеком, индивидуальностью.

Виртуальное общение – в определенной мере депривация. В сети мы общаемся не с людьми, а с их образами (составленными ими или нами), многократно переработанным суррогатом личности. Реальное общение сложнее, выше риски обид и конфликтов, не всегда есть шанс на ошибку и возможность быть неидеальным, самим собой, но оно гораздо интереснее и полезнее.

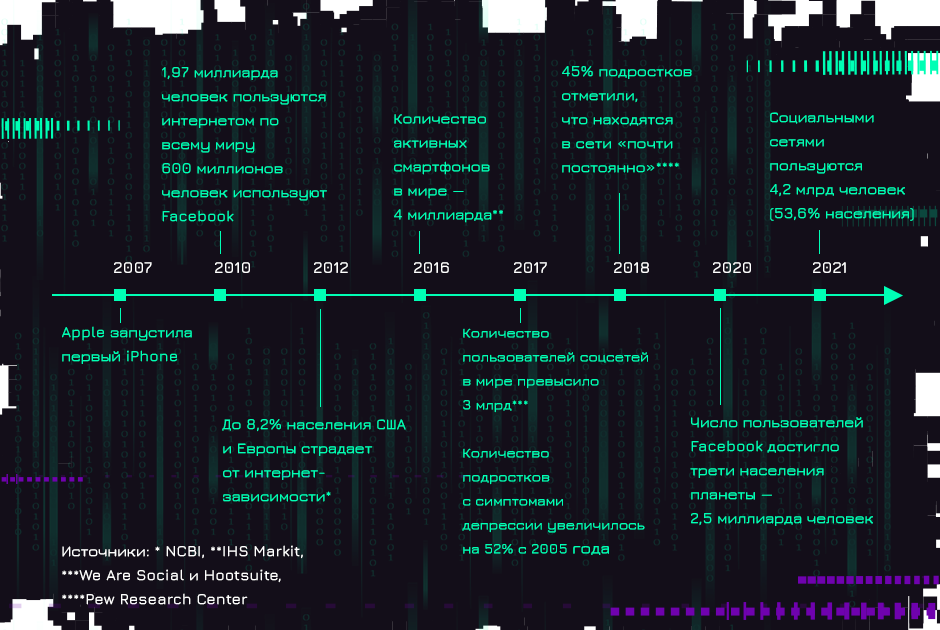

«Это уже болезнь» Как соцсети губят психику миллиардов людей и делают нас глупее

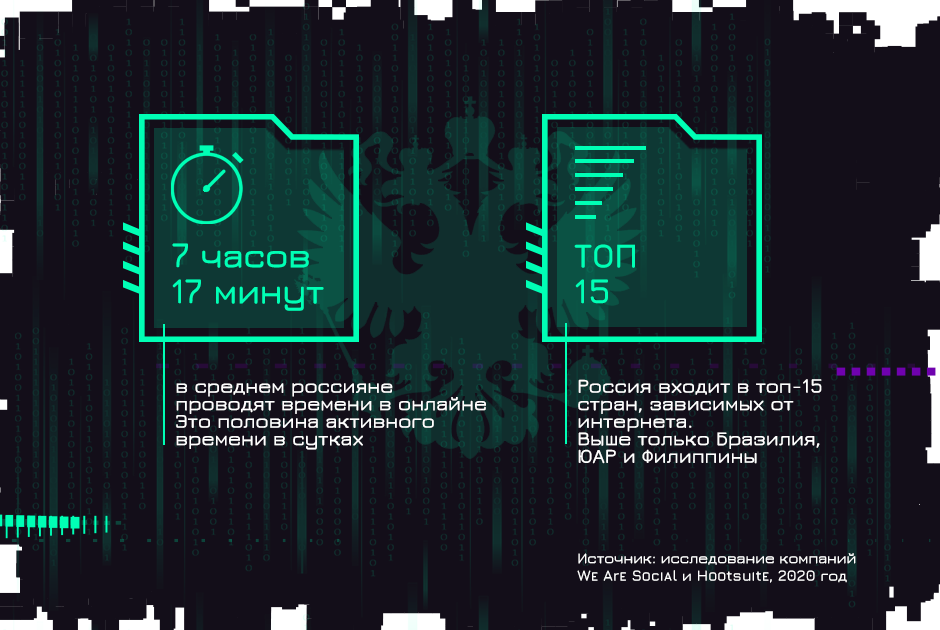

В 2009 году фильм «Суррогаты» показал фантастическую картину: 98 процентов человечества сидело дома, а в реальной жизни их обязанности исполняли молодые и здоровые андроиды, подключенные к сознанию людей. С их помощью те, не выходя из дома, могли проживать ту жизнь, о которой мечтали. Прошло всего 12 лет, и теперь сценарий фильма не кажется таким уж фантастическим. Соцсети и приложения заменяют людям реальность и позволяют прожить множество жизней. Как результат — у человека все меньше мотивации выходить из дома и поддерживать связи с окружающими. Но это не самое страшное. Куда больше ученых тревожит другое: цифровая зависимость способствует деградации мозга. О том, что ждет человечество из-за засилья соцсетей и сервисов, призванных облегчить нам жизнь, в рамках проекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?» «Лента.ру» поговорила с Арегом Мкртычяном — доцентом кафедры клинической психологии РНИМУ имени Пирогова и ведущим научным сотрудником лаборатории при Центре социологии образования РАО.

«Люди привыкли к примитивной информации, возможность передавать сложные данные у них атрофируется»

«Лента.ру»: Постоянное использование социальных сетей — это просто привычка или опасная зависимость?

Арег Мкртычян: Мне как человеку научному режет слух слово «постоянное». Да, иногда использование социальных сетей становится болезненной зависимостью — эта проблема уже официально признана. Однако строить предположения о том, хорошо или плохо использовать соцсети, измеряя только время, которое человек в них проводит, не совсем правильно: они давно стали инструментом для работы, учебы и общения.

Здесь очень важен так называемым функциональный критерий. Если я работаю в социальных сетях, то я провожу в них много времени не из-за заболевания или зависимости, а из-за инструментальной необходимости. Если же я нахожусь в социальных сетях долго, и параллельно с этим у меня рушится социальная жизнь, сокращается круг общения, увеличивается изоляция, уменьшается продуктивность и появляются соматические или ментальные проблемы, то это опасно. Для того чтобы измерить патогенность социальных сетей, мы должны ориентироваться не на объективные характеристики времени, а на то, какие последствия они оказывают на иные сферы жизни.

Сколько людей на самом деле впадают в зависимость от соцсетей? Или это придуманная проблема?

Нет, проблема не придуманная. Однако процент людей, которые гипотетически могут страдать или уже страдают зависимостью от социальных сетей, назвать сложно. Как правило, эти показатели зависят от места жительства или от возраста людей.

Механика возникновения зависимости от социальных сетей мало чем отличается от формирования их иных форм. Например, игровой или компьютерной зависимости, о которой много говорили до бума соцсетей. Триггерные механизмы, связанные с личностными или внешними факторами и влияющие на возникновение зависимости, в этих случаях похожи. Если говорить о личностных особенностях, то от этой проблемы, как правило, страдают люди мнительные, впечатлительные и подверженные влиянию. Если говорить о социально-психологических особенностях, то это люди, которые испытывают изоляцию или пытаются убежать от каких-то внешних проблем, некоторые из них немного инфантильные.

Поэтому точно сказать, сколько человек страдают из-за этой проблемы, нельзя. Но существует усредненный образ человека, который может стать зависимым от социальных сетей. Любая зависимость связана с желанием уйти от некой внешней проблемы или компенсировать отсутствие чего-то в собственной жизни. И здесь неважно, говорим мы про социальные сети или про алкоголь. Меняются детали, меняется фатальность этого влияния, но механизмы достаточно идентичны.

Насколько психологи, психотерапевты и психиатры серьезно воспринимают влияние социальных сетей на реальную жизнь?

На данный момент уже серьезно. Еще лет пять назад выработалась профессиональная толерантность. То есть когда люди приводили ребенка или сами обращались с этой проблемой — к ним прислушивались. Сейчас проблема признана, разрабатываются диагностические методики. До этого их не было.

В России эту проблему тоже признают?

В том числе. Например, мои коллеги разработали и апробировали опросник по интернет-зависимости. Эта проблема признана как медицинским, так и психологическим профессиональным сообществом, над ее решением работают.

Современный человек обращается к соцсетям в любой удобной ситуации: когда ему хорошо, когда ему нечем себя занять и когда ему плохо. Получается, гаджеты с нами всегда?

Соцсети более функциональны. В 2011-2012 годах мы проводили исследование, которое показало, что социальная сеть (тогда мы изучали интернет вообще) оттягивает на себя огромное количество функций, в том числе досуговую, учебную или трудовую. Иногда вплоть до родительских.

Сейчас эти функции становятся более значимыми. Поэтому социальные сети стали, с одной стороны, «интернет-жвачкой»: для этого даже есть термин — вебсерфинг, то есть люди просто сидят и перелистывают, скроллят и свайпят страницы. С другой стороны, из-за быстрого перехода от одной сферы к другой (например, от работы к досугу) между ними исчезает грань. Перейти от одной ссылки к другой занимает полсекунды. Это не то же самое, что было раньше, когда человеку, работавшему в офисе, нужно было встать и куда-то пойти, если у него возник перерыв.

Доступность перехода от трудового к учебному или к развлекательному приводит к тому, что люди часто «соскальзывают», не могут сконцентрироваться. Этот процесс связан с непроизвольным вниманием. Раз — появилась новая яркая ссылка и привлекла мое внимание каким-то значимым словом. Конечно, я переключусь на нее.

Это влияет на каждого человека или именно на тот тип личности, который склонен к зависимостям?

Это влияет на каждого человека, просто кто-то может этому противостоять, а кто-то нет. Чем слабее произвольные психические функции или внимание, чем слабее человек может концентрироваться на чем-то, тем больше вероятность, что он будет соскакивать на ничего не значащие, но очень интенсивные стимулы.

Алгоритмы соцсетей рассчитаны на то, чтобы люди проводили там больше времени. Это объясняется экономически: чем больше люди зависают в приложении, тем больше рекламы аудитории можно продать. Какой отпечаток это накладывает на личность и какие реальные проблемы возникают у людей из-за того, что они постоянно пользуются соцсетями? Лайки изначально задумывались для позитивных эмоций. В итоге некоторые люди начали оценивать себя через положительные реакции в соцсетях. У них возникает тревожность, если лайков не так много, как в прошлый раз. Есть ли еще такие примеры?

Несколько лет назад у меня уже возникал вопрос про лайки. Я считаю, что проблема не в том, что люди расстраиваются из-за их количества. Я тогда провел аналогию с балами: женщины приносили маленькие записные книжки, в которых вели список кавалеров для танцев. Если записано три кавалера, то это не очень, а если 33, то ты популярная. По большому счету, это ничем не отличается от ситуации с оценками в соцсетях, люди испытывают те же переживания. Лайки сегодня — это способ обратной связи. Я не вижу разницы между ними и тем, что кому-то 10 человек на улице скажут, что он симпатичный, а 100 — что несимпатичный. Неужели человек не расстроится?

Вряд ли такая ситуации возникнет в реальной жизни, незнакомцы на улице не станут оценивать тебя вслух.

Вот, доступность! Я могу сейчас лайкнуть или дизлайкнуть человека, с которым я никогда в жизни не пересекусь.

Но проблема заключается в другом: из-за соцсетей общение формализуется. Мы замечаем на примере подростков, а иногда и взрослых людей, что лайки и эмодзи не дают развиваться эмоциональной сфере. А она как интеллект — ее тоже надо развивать. Именно поэтому вариативность эмоциональных реакций скукоживается: я должен или лайкнуть, или игнорировать. Больше у меня никаких возможностей нет.

Вторая важная проблема заключается в том, что социальные сети устроены таким образом, что информация там крайне доступна, ее не надо искать и синтезировать. Из-за доступности информации и ее лоскутности люди не учатся интерпретировать и искать ее, не умеют выстраивать логические связи и последовательности. Проблема больше в этом, а не в том, что кто-то грезит лайками и обижается, что их нет.

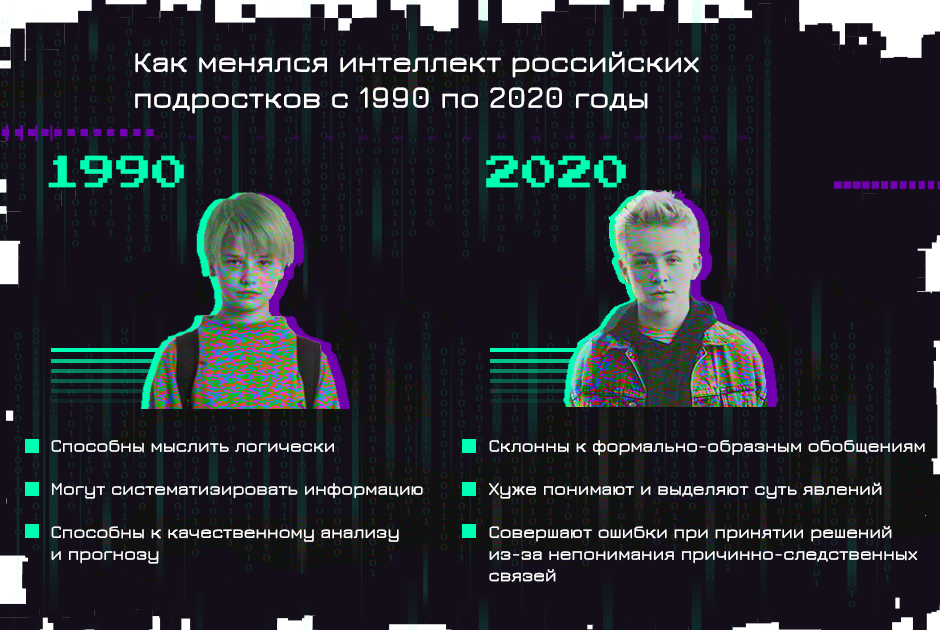

Мы говорим о том, как бы это странно ни звучало (а через какое-то время будет звучать уже и страшно), что мышление как психическая функция меняется. У людей, которые все время живут в потоке готовой и достаточно примитивной информации, атрофируется возможность вычленять или передавать сложную информацию. Приведу пример: люди моего поколения пересказывали друг другу целые фильмы. Нас понимали, это было интересно. А вот современного подростка, который может пересказать двухчасовой фильм не словами «было круто, всех замочили» или «все поженились», а раскрыть сюжет, имена и характеры героев, я представить не могу. Это не потому, что мы были такие умные, а потому что меняется информационное поле, в котором мы находимся. Оно сейчас похоже на безграничный, но неглубокий океан. Информации много, а в глубину нырнуть или нет возможности, или нет желания, а иногда и все вместе.

«Сначала они не умеют лепить снежок, а потом — не сумеют написать простое сочинение»

Поколение зумеров, которые буквально выросли со смартфоном в руках (люди, родившиеся в период со второй половины 1990-х по вторую половину 2010-х — прим. «Ленты.ру»), еще не изучены до конца. Некоторые считают, что на их примере можно будет изучить, как интернет влияет на людей. Одни при этом утверждают, что в перспективе соцсети могут привести к отупению человечества. Вы согласны с этим? Или это наивный взгляд на положение вещей?

Вряд ли это положительно отразится на человечестве. Дело даже не в среднестатистическом интеллекте, которым будет отличаться то или иное поколение. Интеллект — штука наживная. Проблема в другом: есть интеллект, а есть мышление, это немного разные вещи. Вам могут дать очень мощный инструментарий, это будет интеллект: допустим, машина с мощным двигателем, мощный компьютер. Если вы не умеете им пользоваться, то компьютером вы будете колоть орехи, а на машине начнете ездить по кругу со скоростью 10 километров в час.

Существует огромное количество программ по развитию интеллекта, многие

из них вполне неплохие. Но развить интеллект и научиться его применять — это разные вещи. Правильно искать информацию, пользоваться поиском, уметь выделять частности — именно с этим могут возникнуть проблемы. Поколение пользуется готовыми сценариями. Сценарии были всегда, только раньше они были сложными, их можно было дорабатывать, а сейчас они проще. Я своим студентам привел пример: сейчас есть специальные игрушки, которыми лепят снежки. Это некое новшество, но с этого начнется деградация наших детей: даже на таком уровне они не развивают мелкую моторику. Дальше — больше: сначала они не умеют лепить снежок, потом они не умеют написать простое сочинение, а потом — прочитать большой текст.

Интернет дает готовую пережеванную информацию. Любая функция, что психическая, что физическая, атрофируется, если мы ей не пользуемся. Интеллект при этом может быть выше крыши.

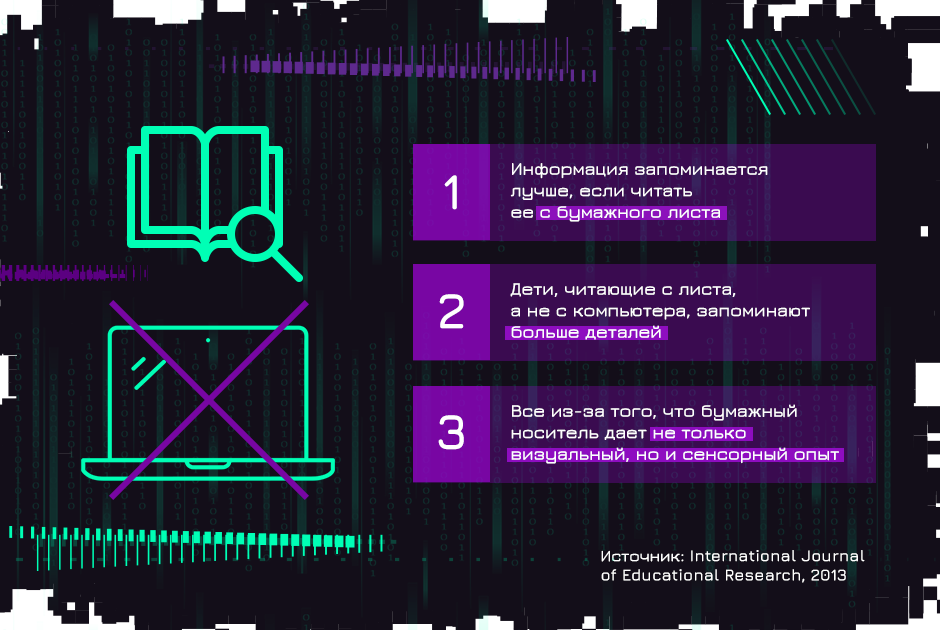

Как повышать общий уровень интеллекта?

Книжки читать, хоть я и понимаю, что это утопия. При том важно именно читать. Все эти лукавые истории про аудиокниги, развивающие компьютерные игры для детей — это не более чем маркетинг. Любой специалист скажет вам, что ни то, ни другое не имеет никакого отношения к развитию психических функций, которые на самом деле развиваются через работу с текстом — очень мощным и хорошим инструментом. А все остальное — самообман, которым занимаются родители и люди, у которых нет времени или возможности читать книги.

Никакой особой пользы, кроме раздражения барабанных перепонок, аудиокниги в себе не несут. С их помощью можно что-то узнать, но они не позволяют развиваться словесно-логическому мышлению. Не просто так наши дети не могут разговаривать. Это происходит не потому, что их звезды говорят на вычурном или примитивном языке, а потому у них не развивается словесно-логическое мышление. А развивается оно только через оперирование сложными текстами или не самыми простыми понятиями.

Уровень развития инфлюэнсеров, за которыми подростки наблюдают в соцсетях, оказывает влияние на их личность?

Очень сильно, особенно если мы говорим о подростках. Взрослый человек тоже может попасть под чье-то влияние и измениться, но у него уже сформирован костяк личности. Подросток — мягкая глина, он будет ориентироваться на образы и эталоны, с которыми он может себя идентифицировать, которые ему нравятся или о которых он мечтает. Я говорю даже не про материальное, это может быть степень популярности, харизма или наглость — такое тоже бывает. То, за кем подросток наблюдает, сказывается на формировании личности на всех уровнях: начиная с поведения и заканчивая интеллектом, мышлением и языковой культурой.

То есть если подросток смотрит в Instagram или на YouTube Леонида Парфенова, то это хорошо, а если Даню Милохина, то не очень?

Пусть он смотрит по очереди. Если подросток смотрит только Леонида Парфенова, это тоже не совсем правильно: он либо ничего не поймет, либо воспримет информацию поверхностно. Ничего нового здесь придумывать не нужно, с древних времен существует понятие гигиены труда и учебы: сначала посидел покорпел над книжками а-ля Парфенов, а потом пошел поиграл в футбол. Это приблизительно то же самое, крайности не нужны. Например, каким бы замечательным ни был канал «Культура», там нет того, что нужно подростку. Принцип золотой середины и в век социальных сетей не потерял своей актуальности.

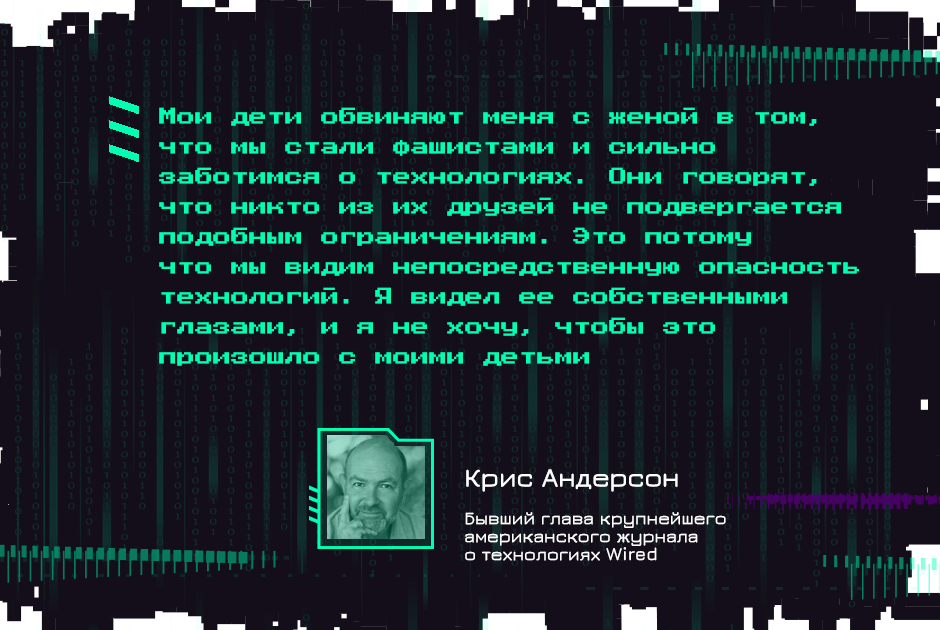

Какова роль родителей в этой ситуации? Должны ли они следить за тем, что их дети смотрят? Имеют ли они право сказать ребенку: «Это неправильно смотреть, это тебя отупляет и ни к чему хорошему не приведет».

Да, имеют. Подростки сейчас очень сильно акцентируют внимание на своих правах. Это хорошо, но они немножко не так их трактуют. До определенного момента, в том числе и в начале подросткового возраста, родитель должен участвовать в социальной жизни ребенка в интернете.

Вопрос в том, в каком формате. Запретительные меры не будут работать по ряду причин. Во-первых, подростки живут протестными настроениями. Во-вторых, родители не смогут тотально уследить, потому что у них недостаточно времени. В-третьих, наличие мобильных устройств очень сильно изменило сам принцип контроля: когда дети пользовались только компьютером, можно было быть в курсе того, чем они занимаются. Сейчас ребенок пользуется телефоном и по десять часов проводит в школе. Откуда знать, в каких социальных сетях он сидит?

Когда родитель пытается участвовать в сетевой жизни ребенка, дети часто считывают их позицию как борьбу против интернета. Раньше бегали курить за стенами школ, а сейчас сидят в интернете и социальных сетях, раз родителям это не нравится. Ребенку необходимо показать, что родитель — это не человек, который против интернета, и содержательно продемонстрировать, что и как нужно делать в сети. При этом участие родителей должно строиться на доверии.

Стив Джобс и другие известные личности ограждали своих детей от использования гаджетов. Это действенный способ защитить детей от негатива? В каком возрасте ребенку уже можно дать телефон?

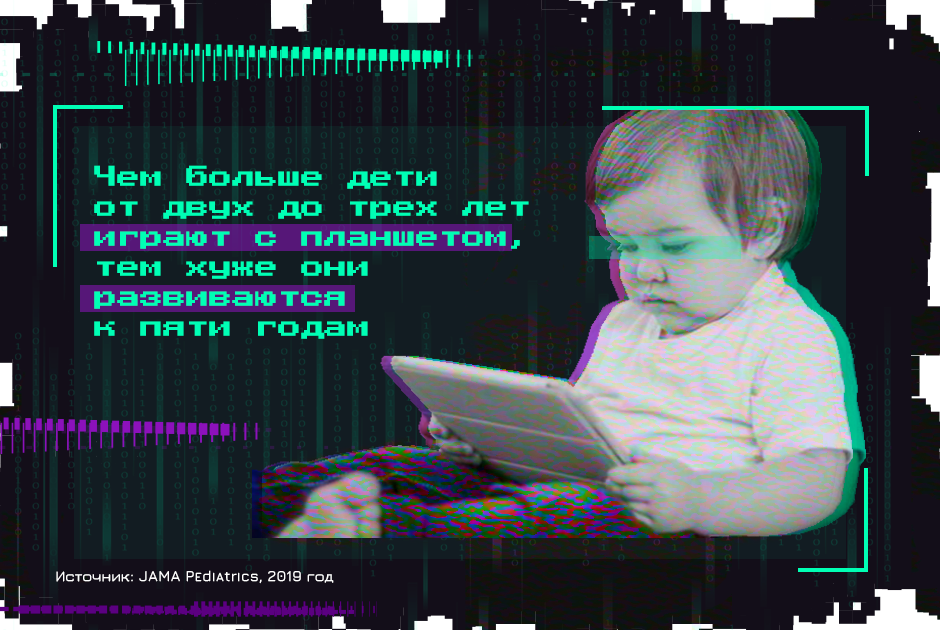

Идеально, когда у ребенка нет сложных приборов, смартфонов и планшетов до 12-15 лет. Я говорю не с моральной или воспитательной точки зрения — это отдельная тема, о которой можно спорить, как и о примере Стива Джобса с учетом его психологического профиля. Дело в том, что в раннем возрасте для ребенка очень важно формирование лобных долей. Яркая стимуляция звуками, картинками, бегающими изображениями в этот период приводит к тому, что человек становится нечувствителен к более глубокой информации. Поэтому и «развивающие игрушки» ничего, кроме вреда, не приносят. Ребенок не учится думать, а просто, как собака, реагирует на яркий стимул, не более того. С этой точки зрения, пока не сформируются высшие психические функции (это происходит к возрасту 12-15 лет), следует избегать яркой стимуляции.

Если смотреть на проблему не с клинико-психологической, а с социальной точки зрения, то все менее однозначно. Во-первых, если у ребенка отобрать телефон, то нужно взамен дать что-то другое. Во-вторых, я прекрасно пониманию, что если так сделаю только я, то у ребенка есть шанс стать маргиналом, так как все остальные дети будут общаться в соцсетях. Речь идет не о стадном инстинкте: просто если ребенок теряет канал взаимодействия со сверстниками, он остается на периферии общения.

С одной стороны, ограничивать правильно. Но в этом случае необходимо кооперироваться с родителями одноклассников или друзей ребенка, вырабатывать с ними единый подход к использованию гаджетов детьми. Поэтому как клинический психолог я двумя руками за ограничения, но как социальный психолог я не могу дать однозначный ответ, здесь есть о чем подумать.

Соцсети влияют на еще один аспект жизни детей — буллинг. Раньше ребенок страдал от него только в школе и мог расслабиться, приходя домой. Сегодня школьная травля достает ребенка через соцсети и мессенджеры и дома. В некоторых странах это уже признали серьезной проблемой и начали принимать законы против кибербуллинга. Насколько эта проблема актуальна для России?

Российские подростки ничем не отличаются от всех остальных, для них эта проблема тоже очень актуальна. Она всегда существовала в наших школах, достаточно закрытых заведениях, в которых сложно проводить исследования и внедрять специальные программы. Влияние кибербуллинга действительно сильнее, чем у обычной травли. У него есть свои особенности: к примеру, нет временных и географических рамок. Более того, опыт показывает, что анонимности в интернете нет. Подростки понимают, что не надо быть Шерлоком Холмсом или сотрудником спецслужб, чтобы вычислить, где они живут.

Специальные программы для борьбы с кибербуллингом уже существуют, разрабатываются и новые. Я не могу сказать, что они очень эффективные, но при решении этой проблемы важна интенсивность. Программы, в том числе связанные с развитием толерантности, компьютерной гигиеной, техниками медиации во время конфликта, будут улучшаться. Это говорит о том, что проблема признана, и не только за рубежом, но и у нас.

Есть ли исследования, подтверждающие, что кибербуллинг заставляет детей задумываться о суициде?

Существуют разные исследования, но прямую причинно-следственную связь выявить сложно. Суицидальное поведение полифакторное, поэтому сложно сказать, что именно стало причиной. Ряд исследований подтверждает, что кибернасилие и преследование в сети меняют психо-эмоциональное состояние человека в худшую сторону. Иногда — на достаточно продолжительный период, из-за чего может возникать суицидальное, аутоагрессивное и гетероагрессивное поведение. Это подтверждает и частная практика: обращений с этой проблемой становится все больше.

«Значимость любви и интимных отношений обесценивается»

В последние несколько лет в мире бум дейтинг-приложений. Благодаря им стало гораздо легче знакомиться, но есть и обратная сторона: не обесценивают ли они длительные отношения? Пользователей приложений для знакомств часто больше интересуют отношения на один раз, нежели отношения вдолгую.

Такая точка зрения есть, но надо понимать, что с учетом динамики взгляды могут быть противоположными. Один вам скажет: «Дейтинг-приложения — это плохо», а второй ответит: «А я знаю Иванова, Петрова, Сидорова, они благодаря приложениям встретились, поженились и живут счастливо». И правы оба.

С одной стороны, я не вижу ничего плохого в том, что люди экономят время и четко выстраивают взаимоинтересующие отношения. С другой стороны, это приводит к тому, о чем мы сегодня говорили на тему лайков: эмоции, характер общения, значимость любви, интимных отношений обесцениваются.

Обесценивается роль мужчины и женщины. Конечно, это крайности, их можно найти где угодно. Раньше такие объявления печатали в газетах, а сейчас то же самое делается в смартфонах в разных приложениях. Поэтому я вижу в дейтинг-приложениях такую же опасность, как и во всех предыдущих видах знакомств.

Но может ли обесценивание серьезных отношений в перспективе привести к тому, что, скажем, через 10-15 лет человечество перестанет размножаться?

Я думаю, если мы и перестанем размножаться, то уж точно не из-за приложений.

Может быть, из-за каких-то физических изменений. Например, в моду вошло движение чайлдфри. На приложения легче сваливать, потому что менять приложения проще, чем сознание людей.

Не сочтите за цинизм, но большинство социальных лозунгов, особенно когда они висят в подростковых группах, для меня не более чем очередной повод выделиться. Этот же асексуал через пять лет может стать нормальным семьянином, а может остаться один, но это будет его личный выбор. Но если мы говорим о том, что ничего эта тенденция ничего плохого не несет, надо понять, что вкладывается в слово «плохое».

Нет, думаю, до этого нам еще далеко.

Хотя плохо ли это — тоже вопрос.

Да, все очень относительно. Куда больше, чем вымирание человечества, меня пугает вопрос о том, кто будет нас лечить или кто будет ремонтировать самолеты.

Когда все хотят быть блогерами?

Когда у людей немножко деградирует психическая составляющая.

Источник: сравнительное исследование на основе тестирований 4738 учащихся девятых классов, которые проводились ежегодно в течение 1990–2020 годов. Автор — кандидат психологических наук, руководитель лаборатории социальной психологии факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Ясюкова

А как вы фиксируете эту деградацию?

Я преподаю в вузе около 20 лет, причем не только у психологов. Я работаю с врачами, юристами, специалистами технических направлений и наблюдаю из поколения в поколение обратную динамику, «негативный рост».

Современные студенты абсолютно не умеют работать с большими массивами информации. Особенно если эта информация сложная. А она и должна быть сложной в любой сфере высшего образования.

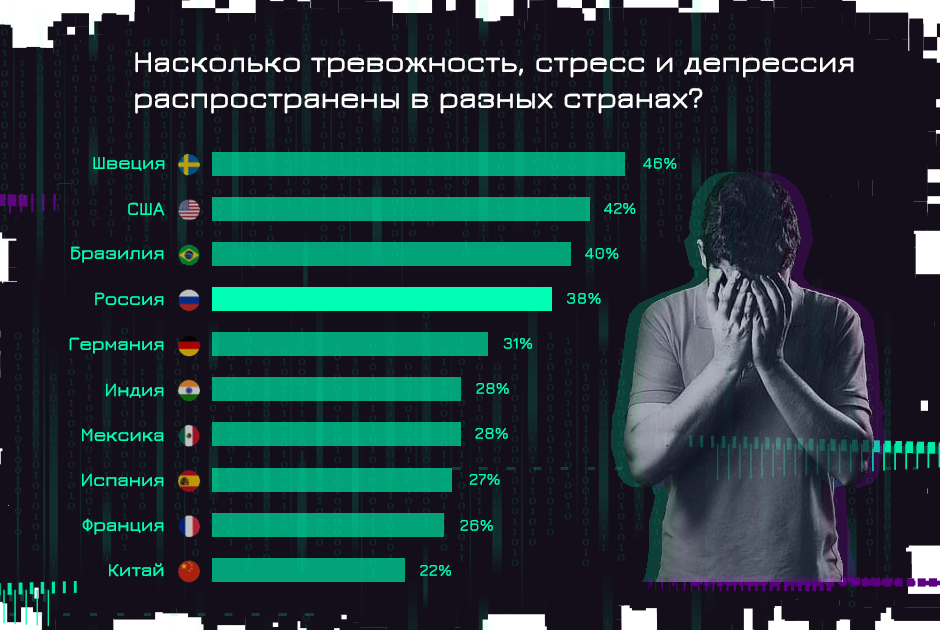

«Тревога от увиденного в интернете опаснее той, что мы переживаем в реальной жизни»

Есть ли разница в последствиях для психики между тем, что человек переживает в реальной жизни и тем, что он испытывает в онлайне?

Чтобы не быть голословным, приведу пример. Есть такое понятие — посттравматическое расстройство. Изначально считалось, что оно выявляется только у тех людей, которые были непосредственными участниками события или пострадавшими. Потом выяснилось, что практически та же симптоматика, причем той же интенсивности, наблюдается у людей, которые регулярно видели новости о терактах в СМИ. Тревога, которая поселяется в человеке вследствие употребления информации в интернете, действительно мало чем отличается от обычной, в какой-то степени она даже опаснее.

Если человек увидел что-то в реальной жизни, он хоть и страдает, но понимает причинно-следственную связь. Это не облегчает его состояние, но понимание того, откуда оно взялось, позволяет ему быть немного спокойнее. С социальными сетями и вообще с интернетом сложнее, потому что люди недооценивают влияние информации. Поэтому, когда человек чувствует объективные симптомы психологического и психического недомогания, он зачастую не понимает, откуда они взялись: «Все хорошо в жизни, все живы, семья есть, работа есть, солнце светит, почему у меня флешбэки, почему у меня сниженное настроение?» Это пугает человека еще сильнее, а затем он начинает искать свои симптомы в Google. Как правило, он попадает на рекомендации от не очень грамотных «экспертов» и решает, что у него депрессия, панические атаки или фобии. В этом смысле интернет влияет на формирование подобных состояний больше, чем события реальной жизни.

Негативные новости — самые читаемые. Как получается, что человеку хочется читать про ужасы, но от этого ужаса ему же становится плохо?

Если заметите, мы с детства любим страшилки и игры вроде запереться в темной комнате и друг друга пугать. Сейчас, когда людям не хватает эмоций, стали популярны экстремальные виды спорта и различные виды экстремального поведения, например, руфинг или зацепинг. Мир стал безопаснее, чем 20 или 50 лет назад, а раз он стал безопаснее, то базовые эмоции не так интенсивно проявляются. Чтобы проявить базовую эмоцию радости или ликования, надо что-то создать. А испугаться проще, надо просто найти, где испугаться. Вот поэтому мы и бежим пугаться.

Помимо тревоги, соцсети заставляют людей испытывать синдром упущенной выгоды. Людям постоянно кажется, что если они не онлайн, если не будут проверять обновления, они упустили что-то важное. Влияет ли это на психику человека негативно?

Постоянное ощущение упущенных возможностей и времени угнетает и формирует стрессовое состояние. Я рекомендую в этой ситуации поступать как с магазином: маркетологи часто советуют не ходить за продуктами на голодный желудок, потому что купишь ненужное. Если человек заходит в социальную сеть, он должен знать, зачем он это делает, что хочет там найти. Тогда он предохранит себя от постоянного поиска дополнительной информации и страха что-то упустить.

Мир как жил без нашей компетентности в чем-то, так и дальше проживет. До некоторых людей только на частных консультациях доходит, что необязательно знать все на свете: какая погода будет в Катманду или что происходит в Сомали. У меня есть клиент, у которого три метеопрограммы на телефоне и еще специальный прибор с собой, на котором он измеряет потоки воздуха. Притом он не моряк, не яхтсмен и не летчик, а просто человек с высоким уровнем тревожности. Пока у него будут эти приборы, пока он будет считывать с них информацию, его тревога будет расти. Этот пример можно расширить: пока человек получает информацию в попытке унять тревогу, его тревога только растет.

Источник: опрос Statista, проведенный среди респондентов от 18 до 64 лет, с февраля 2020 по март 2021 года

С одной стороны, у людей стало меньше контактов в реальной жизни, потому что мы постоянно онлайн. С другой стороны, возросло число контактов в онлайне. Рассчитана ли психика человека на такое большое количество контактов в соцсетях и мессенджерах?

Наша психика — штука крайне пластичная, она способна выдержать такое количество контактов. Другое дело, что эти контакты на 90 процентов поверхностны и абсолютно формальны, поэтому ничего, кроме антуража и флера дружественности, они не создают. Люди на самом деле не общаются. Если у вас на полке стоит 100 книг, это не значит, что вы их все прочли. Некоторые красивые, модные, а какие-то достались по наследству.

Если при этом учесть еще и то, что люди стали гораздо меньше встречаться в реальной жизни, можно ли сказать, что в конце концов человек рискует оказаться в изоляции?

Я согласен с тем, что реальная социальная жизнь сильно изменилась. Она действительно стала более изолированной, но это не связано с количеством контактов. Это связано со множеством других причин. Во-первых, ритм жизни сильно ускорился. Во-вторых, стали доступны другие средства связи, с помощью которых мы можем общаться с тем, с кем хотели бы встретиться, но не можем. Контакты в соцсетях никак напрямую не сказываются на общении со стабильным ближайшим кругом, просто инструмент этого общения меняется.

Но общение становится более поверхностным?

С новыми людьми — может быть. С теми, с кем человек общался до этого, — вряд ли, потому что у нас есть для этого некий инструмент. Возможно, эта проблема более актуальна для молодых людей. Например, можно уметь считать в уме и иногда считать на калькуляторе, а можно с рождения получить калькулятор и никогда не научиться считать в уме.

С представителями старшего поколения дела обстоят иначе: у меня нет сейчас времени встретиться с другом, который живет на соседней улице, — я позвоню, пообщаюсь, и наше общение технически будет отличаться. Но если этот человек захочет поговорить со мной по душам, то у меня есть для этого инструмент, и у него есть, даже если мы не можем встретиться. А у тех людей, которые не застали даже ICQ и сразу начали пользоваться Zoom, WhatsApp и видеозвонками, этот инструмент не разрабатывается. Повторюсь, это не связано напрямую с тем, сколько у человека друзей в соцсети. Это связано с тем, что у него изначально отсутствуют навыки более глубокого общения.

«Это уже болезнь»

Владельцы Instagram-аккаунтов практически никогда не выкладывают фотографии, не пропустив их через фильтры, которые делают лицо более привлекательным. Откуда у людей возникает желание представить себя лучше, чем они есть на самом деле?

Существует категория людей, которые недовольны своей внешностью, — от просто недовольных до тех, кто довел себя до болезненных и даже патологических состояний, связанных с дисморфофобией — болезнью, при которой человек убежден, что у него большой нос, кривые уши, слишком большой живот или рост. Такие люди начинают не только ходить к пластическим хирургам, но и заниматься членовредительством. Это уже болезнь.

Доступность технических средств, которые позволяют мгновенно подретушировать свою фотографию, формирует иллюзию такой же доступности в изменениях. Раньше была такая фраза: «Счастливый галстук — счастливый парень», то есть я сейчас уберу себе лицо, меня тысячу человек лайкнут, значит, на мое реальное объявление о работе откликнутся так же. У меня была забавная ситуация: я консультировал одного человека, она показала резюме, которое прислал соискатель. В нем была не протокольная фотография, как было принято раньше, а серьезное резюме с перечислением регалий и селфи с фильтрами. Люди пытаются с помощью внешних изменений компенсировать внутреннюю неустроенность. Если это не доходит до патологии, как у тех, кто пытается превратить себя в Барби, если это гармонизирует человека, то почему бы и нет?

Тут все очень индивидуально. Я приведу такой пример: а это сильный страх, когда женщина познакомилась с мужчиной на вечеринке, представ перед ним в своем лучшем виде, а потом он вдруг встречает ее утром не накрашенной в очереди за молоком?

В очереди за молоком ее заметит один человек, а в Instagram она скрывает себя настоящую от сотен людей.

Все равно это уже ничего не меняет. Одни будут бояться, а люди с более крепкой психикой отнесутся к этому проще. В зоне риска опять-таки подростки, которые хотят всегда казаться лучше, чем они есть, потому что в этом возрасте у них очень болезненные отношения с телом и внешностью. Для них действительно очень важно, чтобы их принимали, им радовались, ими восторгались и испытывали к ним влечение. Это помогает подросткам сформировать чувство уверенности. В таком случае опасно, если кто-то повернется и скажет: «По-настоящему ты выглядишь вот так вот». И тогда эта поддутая воздухом уверенность сильно упадет.