тальони балерина фото биография

Мария Тальони (Maria Taglioni)

Мария Тальони (итал. Maria Taglioni). Родилась 23 апреля 1804 года в Стокгольме — умерла 22 апреля 1884 года в Марселе. Знаменитая балерина XIX века, балетный педагог, представительница итальянской балетной династии Тальони. Ввела в балет пачку и танец на пуантах.

Мария Тальони родилась 23 апреля 1804 года в Стокгольме в семье балетмейстера и хореографа Филиппо Тальони.

Она не обладала ни балетной фигурой, ни привлекательной внешностью.

Современница А.Я. Панаева так описывал ее внешность: «Тальони днём была очень некрасива, худенькая-прехуденькая, с маленьким жёлтым лицом в мелких морщинках. Я краснела за воспитанниц, которые после танцев окружали Тальони и, придавая своему голосу умиленное выражение, говорили ей: «Какая ты рожа! какая ты сморщенная»! Тальони, воображая, что они говорят ей комплименты, кивала им с улыбкой головой и отвечала: — Merci, mes enfants!».

Но несмотря ни на что отец решил сделать из неё балерину.

Мария училась в Вене, Стокгольме, а затем в Париже у Франсуа Кулона. Позже отец занимался с Марией сам. В 1822 году он поставил балет «Приём молодой нимфы ко дворцу Терпсихоры», с которым Мария дебютировала в Вене. Танцовщица отказалась от присущих в то время балету тяжёлых нарядов, париков и грима, выходя на сцену только в скромном лёгком платье.

Парижскую публику Мария покорила в 1827 году в «Венецианском карнавале», с тех пор она часто танцевала в парижской Гранд-Опера. Затем она танцевала в Лондоне, в театре Ковент-Гарден.

В марте 1832 года в парижской Гранд-Опера состоялась премьера балета «Сильфида», ознаменовавшего начало эпохи балетного романтизма. Именно она тогда ввела в балет пачку и тогда же впервые продемонстрировала танец на пуантах-пальцах ног.

Последующие пятнадцать лет Мария Тальони гастролировала по всей Европе: от Лондона до Берлина и от Милана до Санкт-Петербурга. Её репертуар состоял, главным образом, из постановок отца.

Лучшие роли её были в балетах: «Бог и баядерка», «Сильфида», «Зефир и Флора». По свидетельству очевидцев, танцы Тальони были воплощением грации и изящества.

Закончив выступления в 1847, жила преимущественно на виллах Италии. Давала уроки балета.

Тальони ещё только однажды появилась в Париже с целью поощрения своей ученицы Эммы Ливри, восходящей звезды, воскресившей на некоторое время позабытые с уходом Тальони классические балетные традиции. С именем Ливри связана единственная балетмейстерская работа Тальони: для неё она поставила балет «Бабочка» (либретто А.де Сен-Жоржа, музыка Ж. Оффенбаха).

Мария Тальони умерла в 1884 году в Марселе.

Иногда по ошибке, могилу балерины Тальони обычно ищут на кладбище Монмартра, хотя там похоронена только её мать, София Тальони (Sophie Taglioni).

Тем не менее, администрация кладбища никак не стремится развеять это заблуждение, и среди молодых танцовщиков установился обычай оставлять свои первые пуанты именно на этой «псевдомогиле» их знаменитой предшественницы. На истинной могиле Тальони на Пер-Лашез люди тоже оставляют туфельки, но не в таком количестве — на монмартрской могиле просто целая груда пуантов. Со временем они разлагаются, теряют цвет и со стороны уже походят, скорее, на современную скульптурную композицию.

На надгробии могилы Тальони следующая эпитафия: «Ô terre ne pèse pas trop sur elle, elle a si peu pesé sur toi» («Земля, не дави на неё слишком сильно, ведь она так легко ступала по тебе»).

В 1833 году садовник Пеан-Сильвен представил во Франции новый сорт чайной розы белого цвета с розовой сердцевиной, которому дал название «Тальони».

В 1985 году в её честь назван кратер Тальони на Венере.

В 1836 Уильям Теккерей под псевдонимом «Теофиль Вагстаф» издал в Лондоне книгу «Флора и Зефир», представлявшую собой сборник карикатур на Тальони и её партнёра Альбера, гастролировавших в лондонском Королевском театре в 1833 году. Обложка пародировала знаменитую литографию Шалона, изображающую Тальони в роли Флоры.

Портрет Тальони с обозначением года её дебюта (1828, в действительности дебютировала в 1827-м), написанный Гюставом Буланже, располагается на фризе Танцевального фойе Гранд-Опера среди других двадцати портретов выдающихся танцовщиц Оперы конца XVII — середины XIX веков.

Мария Тальони (Maria Taglioni)

Личная жизнь Марии Тальони:

В 1832 году Мария вышла замуж за графа де Вуазен, но продолжала носить девичью фамилию и не оставила сцены.

Некоторое время сожительствовала с русским князем А. В. Трубецким, от которого родила сына. Князь Трубецкой позднее женился на её дочери от брака с Вуазеном.

Репертуар Марии Тальони:

10 июня 1822 — Нимфа, «Приём юной нимфы ко двору Терпсихоры»;

17 декабря 1822 — «Прекрасная Арсена»;

август 1823 — «Амазонки»;

Pas de châle, концертный номер;

29 мая 1824 — Венера, «Психея» Армана Вестриса

«Пробуждение Венеры Амуром»;

«Праздник в гареме»;

Pas de deux (партнёр — Поль Тальони);

1825—1826 — Викторина, «Ярмарка» (Йеронимо — Джузеппе Турчи (Турчетто); Амазонка, «Меч и копьё»;

12 марта 1826 — Данина, «Данина, или Жоко, бразильская обезьяна»;

«Аглая» — Аглая

23 июля 1827 — вставное pas de deux на музыку Йозефа Майзедера, премьера балета Анатоля Пети «Сицилиец» (партнёр — Поль Тальони);

«Цена танца», вставной номер в опере Гаспаре Спонтини «Весталка»;

вставное pas de deux в балете Жана-Батиста Блаша «Марс и Венера, или Сети Вулкана»;

2 июля 1828 — Лидия, «Лидия» Жана-Пьера Омера, музыка Луи Герольда;

29 августа 1828 — Венера, «Марс и Венера, или Сети Вулкана» Жана-Батиста Блаша;

17 декабря 1828 — Золушка, «Золушка» Альбера;

23 февраля 1829 — Психея, «Психея» Пьера Гарделя, музыка Жана Шнейцхоффера;

27 апреля 1829 — Повелительница наяд, «Красавица спящего леса» Жана-Пьера Омера;

3 августа 1829 — Тирольский танец, премьера оперы Джоаккино Россини «Вильгельм Телль»;

3 мая 1830 — Нюка (танец рабыни в последнем акте балета Жана-Пьера Омера «Манон Леско»)

май 1830 — «Новая амазонка»

3 июня 1830 — Флора, «Зефир и Флора» Шарля-Луи Дидло (возобновление Альбера, он же исполнил роль Зефира)

21 июня 1834 — «Охота нимф» на музыку Даниэля-Франсуа Обера

8 апреля 1835 — Брезилья, «Брезилья, или Племя женщин» на музыку Венцеля фон Галленберга (Замора — Жозеф Мазилье), «Романеска», танцевальний дивертисмент в опере Д.-Ф. Обера «Густав III, или Бал-маскарад» (партнёр — Огюст Вестрис);

21 сентября 1836 — Флёр де Шан, «Дева Дуная» на музыку Адольфа Адана

Большой театр, Санкт-Петербург:

23 ноября 1838 — Гитана, «Гитана, испанская цыганка» (Фредерик — Николай Гольц);

1838 — Миранда, «Миранда, или Кораблекрушение»;

1839 — «Креолка»;

22 ноября 1839 — графиня Анжела, «Тень» на музыку Людвига Маурера (рыцарь Лоредан — Николай Гольц) 1840 — «Озеро волшебниц»;

5 февраля 1840 — «Морской разбойник» на музыку Адольфа Адана;

1841 — «Аглая, воспитанница Амура», «Дая, или Португальцы в Индии»;

26 февраля 1842 — Герта, «Герта, или Царица эльфрид»

Королевский театр Хеймаркет, Лондон:

12 июля 1845 — Pas de Quatre Жюля Перро, (вместе с Карлоттой Гризи, Фанни Черрито и Люсиль Гран);

24 июля 1845 — «Диана» Жюля Перро (он же исполнил роль Эндимиона);

23 июля 1846 — Геба, «Суд Париса» Жюля Перро (Парис — Артур Сен-Леон, Венера — Фанни Черрито, Минерва — Люсиль Гран)

Тальони балерина фото биография

Девочки, вместе с которыми она училась танцевать, называли ее «маленькая горбунья». Все в ней было неправильно, все противоречило тому образу красавицы танцовщицы, который был привычен публике. Но именно она стала символом романтического балета.

Ее отцу, Филиппу Тальони, отчего-то казалось, что из нее получится настоящая балерина. Он решил, что старая французская система обучения танцам не соответствует ее индивидуальности, и стал заниматься с ней сам. Это была очень жестокая школа. Отец требовал от дочери безукоризненно простых, благородных, лишенных малейшего налета фривольности движений. Более того, его муштра преследовала фантастическую цель – преодолеть земное притяжение. Все, что разрешалось Марии, – это слегка, незаметным усилием оттолкнуться от земли, чтобы лететь. «Да, она летала», – скажут ее будущие зрители.

Однажды, когда слава Марии Тальони уже гремела вовсю, человек, живший под ее квартирой, пожаловался на шум от репетиций и тренировок балерины. Узнав об этом, отец Марии негодовал: «Передайте же, что он лжец. Я, отец, никогда не слышал шума шагов моей дочери». Современники утверждали, что походка Тальони в жизни была неподражаемой, что же говорить о сцене. Но никто не знал, какой изнуряющей работой давалось это сопротивление вечному закону земного притяжения.

Трудно что-то придумать, если у талантливой девочки короткая спина, несообразно длинные руки и ноги, сутулость и какая-то болезненная худоба, но отцу удалось задуманное – в восемнадцать лет она дебютировала в Венском театре в партии Нимфы. Это был балет «Прием юной нимфы при дворе Терпсихоры», поставленный Филиппом Тальони, и именно тогда Мария впервые надела то платье, которое впоследствии прославилось: белое, воздушное, открывающее покатые плечи. Это было непривычно для публики, однако понравилось.

После дебюта в Вене отец повез ее в Германию и Италию. Работа не прекращалась – Мария училась прятать недостатки, округлять длинные и худые руки, поворачиваться к залу в выгодном для себя ракурсе, совершенствовала технику прыжков – прыжки у нее были замечательные. А Филипп Тальони все яснее понимал, что ей нужен свой репертуар – такой, где у нее не будет конкуренток и соперниц.

Возможно, именно тогда он стал учить дочь танцу на пуантах.

Это было нечто совершенно новое и неожиданное. Случалось, танцовщицы вставали на самый носок и удерживали позу одну-две секунды, публика и этому подвигу аплодировала. Но танец? Отцу с дочкой пришлось поломать голову над подходящей обувью.

Сохранились туфельки Марии Тальони. На вид они совершенно мягкие, без того жесткого носка и прокладки-супинатора, которые свойственны современным пуантам. Исследователи недоумевали, как можно было в них танцевать на пальцах, пока не догадались вывернуть наизнанку. Тогда обнаружили следы клея. Мария вставляла в носок какую-то жесткую прокладку, закрепляла, а перед тем как дарить туфельки, все вытаскивала.

Ее танец на пуантах создавал иллюзию легкого, случайного прикосновения ноги к поверхности сцены, и это производило на публику грандиозное впечатление. Казалось, танцовщица парит над землей.

Наконец отец и дочь приехали в Париж. Там Марии удалось обратить на себя внимание дирекции Оперы. Она исполнила главные партии в балетах «Весталка», «Сицилиец», «Спящая красавица». Это было успехом – но не таким, на который она рассчитывала. Ей требовался свой репертуар – и в 1832 году Филипп Тальони поставил балет «Сильфида». Тут ей было чем блеснуть! В создании пластической характеристики образа Сильфиды балетмейстер исходил из особенных индивидуальных данных танцовщицы – большой и свободный прыжок, точность фиксации, естественная грация, необычайная лёгкость и кантиленность танца. При этом учитывались особенности ее сложения и ограниченные возможности в области пантомимы – это искусство Марии плохо давалось. Партия Сильфиды была насыщена разнообразными прыжковыми движениями, арабесками в статике и динамике, позами на высоких полупальцах и пуантах.

«Сильфида» принесла 28-летней Марии Тальони мировую славу, которую она удерживала четверть века. В сиянии ее славы померкло имя создателя балета, отца Марии. И этот балет стал первым, в котором женский танец доминировал над мужским. Пуанты открыли перед исполнительницами новые горизонты – теперь им было где проявить техническую виртуозность, и мужчины-танцовщики вынуждены были уступить им ведущее место и лавры. Балетмейстеры эпохи романтизма Филиппо Тальони, Жан Каралли, Жюль Перро возвели женский танец до уровня, недосягаемого для мужчин-танцовщиков по выразительности и техническому мастерству.

На первый план в романтическом балете вышел сольный женский танец. Именно Сильфида стала главной героиней балета. С тех пор балет надолго превратился в царство женщин. Женский танец стал доминировать над мужским. Арабеск Тальони, простирающийся вдаль, его парящая линия, его силуэт стал эмблемой романтического балета.

За «Сильфидой» последовали новые партии в отцовских балетах – Натали в «Натали, или Швейцарская молочница» (1832), Зюльма в «Восстании в серале» (1833), Флер де Шан в «Деве Дуная» (1836). Но легкокрылая Сильфида оставалась главной. Карьера танцовщицы не помешала великой Тальони иметь семью и детей: в 1832 году Мария вышла замуж за графа де Вуазен, но продолжала носить девичью фамилию и не бросила сцены. От этого брака у нее были дочь и сын. Легкомысленный супруг с годами растратил и свое состояние, и часть доходов Марии. В 1835 году балерина вынуждена была расстаться с ним. Приходилось вновь надеяться только на себя, на свой талант и на свой характер.

Она могла быть мелочной, требовательной, капризной, жестокой. Но в то же самое время посетители ее салона восторгались ее обворожительностью. Разумеется, жертвами Тальони чаще других становились директора театров, среди которых за ней закрепилась репутация «деспота в юбке».

Тальони умела ценить свой талант. Подобные заработки никому и не снились, что не мешало ей крайне аккуратно вести свою бухгалтерию. В случае задержки жалованья она прибегала, как писали, «к энергичным мерам». «Деньги вперед!» – это было ее правилом. Так, однажды в Лондоне, не получив утром обещанного гонорара, она не вышла вечером на сцену, несмотря на все заверения директора, что он с ней расплатится.

Злость на Тальони со стороны театрального руководства доходила до того, что директор Парижской оперы мсье Верон искал в Европе замену звезде. Конечно, это была очень трудная задача, но контракт с Тальони все-таки возобновлен не был, и в 1837 году она в последний раз танцевала «Сильфиду».

Впереди были российские гастроли.

Приезда Тальони в Россию в 1837 году ожидали с нетерпением. В Петербурге отдельной брошюрой даже вышла ее биография. В день первого выступления в «Сильфиде» петербургский Большой (Каменный) театр был переполнен, а билеты на спектакли с участием Тальони можно было достать, только имея особые знакомства и связи. Балет имел оглушительный успех. О нем заговорили как о сенсации. Пять петербургских сезонов (1837–1842) превратились для нее в один сплошной триумф, гонорары балерины намного превышали парижские. Ее имя приобрело такую популярность, что появились карамель «Тальони», вальс «Возврат Тальони», шляпы «Тальони», сливочный торт «Тальони», модный танец «Тальони-гавот». Изменился даже театральный этикет: с легкой руки архитектора Дюпоншеля, бросившего еще в Париже к ногам балерины букет цветов на представлении балета «Психея», что ранее запрещалось, русские почитатели теперь могли заваливать своих кумиров букетами. Стало принято вызывать актеров и выходить на поклоны публике столько, сколько она этого захочет. Дамская же часть зрителей получила право выражать свои эмоции аплодисментами, что раньше считалось нарушением приличий.

А после отъезда Тальони, как утверждает один из современников, оставленные танцовщицей туфельки были куплены за большие деньги, разыграны в лотерею и… съедены под соусом поклонниками.

Общее увлечение Сильфидой словно затмило всем глаза – недостатков Марии Тальони публика просто не замечала. Даже если доводилось видеть балерину совсем близко – образ Сильфиды все затмевал. Под обаяние этого образа не подпали разве что дети. Вот как вспоминает о великой танцовщице писательница и мемуаристка Авдотья Панаева, посещавшая тогда театральную школу:

«Приехала в Петербург знаменитая балерина Тальони с своим отцом, маленьким старичком, и являлась с ним в школу упражняться. Директор и другие чиновники очень ухаживали за обоими иностранцами; им подавался в школе отличный завтрак. Тальони днем была очень некрасива, худенькая-прехуденькая, с маленьким желтым лицом в мелких морщинках. Я краснела за воспитанниц, которые после танцев окружали Тальони и, придавая своему голосу умиленное выражение, говорили ей: «Какая ты рожа! какая ты сморщенная!»

Тальони, воображая, что они говорят ей комплименты, кивала им с улыбкой головой и отвечала:

– Merci, mes enfants!»

Но взрослых она умела заставить забыть о своем лице.

Во время петербургских гастролей начался неожиданный роман. Молодой студент Академии художеств Ованес Айвазовский случайно познакомился с балериной. Ходили слухи, что знакомство было совершенно романтическим – якобы экипаж балерины задел художника, он упал, Тальони по доброте душевной довезла жертву до дома, а потом прислала билеты на свой спектакль. Потом она уехала на несколько месяцев в Венецию. А Айвазовский убедил профессоров Академии художеств, что будущему маринисту необходима стажировка в Италии. Летом 1840 года они встретились в Венеции. Художник был влюблен, но балерина смотрела на ситуацию более трезво: ему двадцать пять, и он покорен Сильфидой, а ей – тридцать восемь, и у нее взрослая дочь. Тальони отказалась стать женой Айвазовского, и они расстались. Четырнадцать лет спустя Айвазовский написал картину «Венеция со стороны Лидо», на которой изобразил себя с Тальони.

Из Санкт-Петербурга Тальони обычно уезжала с началом Великого поста, на два-три месяца, и выступала в европейских городах. Однажды на границе таможенники спросили ее: «Мадам, где ваши драгоценности?» А она сняла туфли и, показав на ноги, сказала: «Вот они!»

Знаменитая танцовщица пробыла в Петербурге до 1842 года, но с каждым сезоном ее успех становился все меньше и меньше и уже не приносил полного сбора в театре. Она вернулась во Францию и исполнила главную партию в балете своего отца «Тень». Но она опоздала – подросло новое поколение танцовщиц, которых готовили именно для романтического балета. Тальони отправилась в Лондон, там она выступила в балетах Перро «Па-де-катр» и «Суд Париса». В 1847 году прославленная танцовщица оставила сцену и стала давать уроки танцев. В 1859–1870 годах она преподавала в балетной школе Парижской оперы. В 1870–1882 годах Тальони жила в Лондоне, преподавала танцы в аристократических семьях. И, наконец, поселилась в своем палаццо на озере Комо.

Мария Тальони умерла в 1884 году в Марселе, похоронена в Париже на кладбище Пер-Лашез. На ее надгробии – такие слова: «O terre ne pese pas trop sur elle, elle a si peu pese sur toi» («Земля, не дави на нее слишком сильно, ведь она так легко ступала по тебе»).

Мария Тальони

Мари́я Тальо́ни (итал. Maria Taglioni; 23 апреля 1804, Стокгольм — 22 апреля 1884, Марсель) — прославленная балерина XIX века, представительница итальянской балетной династии Тальони в третьем поколении, одна из центральных фигур балета эпохи романтизма.

Мария родилась в семье балетмейстера и хореографа Филиппо Тальони. Девочка не обладала ни балетной фигурой, ни особой внешностью. Несмотря на это, её отец решил сделать из неё балерину. Мария училась в Вене, Стокгольме, а затем в Париже у Франсуа Кулона. Позже отец занимался с Марией сам, в 1822 году он поставил балет «Приём молодой нимфы ко дворцу Терпсихоры», с которым Мария дебютировала в Вене. Танцовщица отказалась от присущих в то время балету тяжёлых нарядов, париков и грима, выходя на сцену только в скромном лёгком платье.

Парижскую публику Мария покорила в 1827 году в «Венецианском карнавале», с тех пор она часто танцевала в парижской Гранд-Опера. Затем она танцевала в Лондоне. Там, в театре Ковент-Гарден. В марте 1832 года в парижской Гранд-Опера состоялась премьера балета «Сильфида», ознаменовавшего начало эпохи балетного романтизма. Именно она тогда ввела в балет пачку и тогда же она впервые продемонстрировала танец на пуантах-пальцах ног.

Следующие пятнадцать лет Мария Тальони гастролировала по всей Европе: от Лондона до Берлина и от Милана до Санкт-Петербурга. Ее репертуар состоял, главным образом, из постановок ее отца. Лучшие роли её были в балетах: «Бог и баядерка», «Сильфида», «Зефир и Флора». По свидетельству очевидцев, танцы Тальони были воплощением грации и изящества. В то же время А. Я. Панаева вспоминала о посещении стареющей «звездой» петербургского балетного училища:

Тальони днём была очень некрасива, худенькая-прехуденькая, с маленьким желтым лицом в мелких морщинках. Я краснела за воспитанниц, которые после танцев окружали Тальони и, придавая своему голосу умиленное выражение, говорили ей: «Какая ты рожа! какая ты сморщенная»!

Тальони, воображая, что они говорят ей комплименты, кивала им с улыбкой головой и отвечала:

В 1832 году Мария вышла замуж за графа де Вуазен, но продолжала носить девичью фамилию и не бросила сцены. Оставив театр в 1847, жила преимущественно на виллах Италии. Давала уроки балета. Некоторое время сожительствовала с русским князем А. В. Трубецким, от которого родила сына. Князь Трубецкой позднее женился на её дочери от брака с Вуазеном.

Тальони ещё только раз появилась в Париже, с целью поощрения своей ученицы Эммы Ливри, восходящей звезды, воскресившей на некоторое время позабытые с уходом Тальони классические балетные традиции. С именем Леви связана единственная балетмейстерская работа Тальони: для нее она поставила балет «Бабочка» (либретто А.де Сен-Жоржа, музыка Ж. Оффенбаха).

Мария Тальони умерла в 1884 году в Марселе, похоронена на кладбище Пер-Лашез. На надгробии следующая эпитафия: «Ô terre ne pèse pas trop sur elle, elle a si peu pesé sur toi» (Земля, не дави на неё слишком сильно, ведь она так легко ступала по тебе).

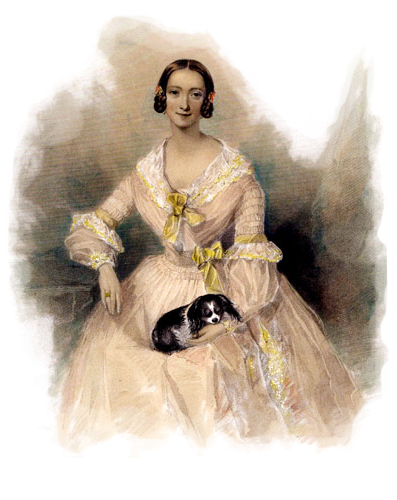

Мари Тальони в партии Флоры в балете «Зефир и Флора» Шарля Луи Дидло.

Мария Тальони в балете «Сильфида».

Обновлено 17/01/16 13:06:

С благодарностью добавляю присленные мне от [Feya_] Feya:

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Видео

—неизвестно

—неизвестно

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Статистика

История жизни и творчества балерины Марии Тальони

История жизни и творчества балерины Марии Тальони очень похожа на всем известную сказку о неожиданном превращении утенка в лебедя. Разница этого сюжета лишь в том, что чудесное превращение осуществилось не «волею судеб», а благодаря собственной силе воли и неиссякаемому вдохновению балерины, как самому сильному источнику ее легкокрылых побед. Мария Тальони родилась 208 лет назад.

«Маленькая горбунья»

11.

По всей видимости, танцовщик-профессионал сдался в Филиппо Тальони под наплывом отцовского чувства. Иначе невозможно представить, каким образом он выбрал для своей дочери стезю балерины. Невозможно представить, где были глаза у премьера Королевского театра в Стокгольме, который не заметил очевидного: балет не может быть профессией Марии.

Девочка действительно была плохо и непропорционально сложена, ее руки чрезмерно длинны, а ноги представляли собой анатомический курьез. Талия была короткой, а спина вдобавок ко всему — несколько сгорбленной.

И с такими-то данными молодой отец привез свою малышку учиться балету в Париж к мсье Кулону — своему бывшему учителю. Девочка стала заниматься под насмешки хорошеньких, с фигурами юных нимф учениц. «Эта маленькая горбунья», — говорили они про Марию и по-своему были правы, потому что знали: балет — это искусство красавиц. Ведь на сцене собственно танца и не было: требовались изящные движения, обворожительные улыбки и позы, как отмечалось, «иногда даже лишенные скромности».

И тут Филиппо осенило: старая французская школа ничему его худышку не научит. Он забрал Марию и стал учить ее сам.

Это была очень жестокая школа. Отец требовал от дочери безукоризненно простых, благородных, лишенных малейшего налета фривольности движений. Более того, его муштра преследовала фантастическую цель — преодолеть земное притяжение. Все, что разрешалось Марии, — это слегка, незаметным усилием оттолкнуться от земли, чтобы лететь. «Да, она летала», — скажут ее будущие зрители.

Однажды, когда слава Марии уже гремела вовсю, человек, живший под ее квартирой, пожаловался на шум от репетиций и тренировок балерины. Узнав об этом, отец Марии негодовал: «Передайте же, что он лжец. Я, отец, никогда не слышал шума шагов моей дочери». Современники утверждали, что походка Тальони в жизни была неподражаемой, что же говорить о сцене. Но никто не знал, какой изнуряющей работой давалось это сопротивление вечному закону земного притяжения.

. Девочка плакала. Долгие часы занятий порой кончались обмороком. Стертые в кровь пальцы ног не успевали зажить, как отец снова ставил ее к станку. Почему она не возненавидела балет? Значит, Филиппо, этот темпераментный уроженец Милана, все рассчитал верно. Он верил — им с дочерью быть единомышленниками. Своей верой он заразил и ее.

Мария с юности прониклась идеей отца: он создавал из нее балерину совершенно иного плана — воплощение того вдохновенного таланта, который сможет передать тончайшие движения, самые искренние переживания. По сути дела, Марии предстояла революция на сцене — мягкая, убедительная, что требует особого мастерства, гигантского таланта и трудолюбия.

В 1822 году Филиппо Тальони поставил балет «Прием молодой нимфы ко дворцу Терпсихоры». Дебют состоялся в Вене. Первое же появление юной балерины на сцене заставило зал тихо ахнуть.

Филиппо напрочь отказался от привычного балетного костюма. Никаких тяжеловесных платьев из парчи и атласа, никаких громоздких париков, мушек, румян. Мария с бледным, еле тронутым гримом лицом была в удлиненной юбке из легкой материи, которая то поднималась вверх, как от порыва ветра, то мягко опускалась, подчеркивая воздушность танца.

Забегая вперед, скажем: этот строгий наряд был так непривычен, что после спектакля кто-то из австрийских августейших особ обратился к Марии с вопросом: «Разве в короткой юбке не легче танцевать?» — «В короткой юбке? А разве вы бы позволили вашей супруге или дочери надеть короткое платье?» — спросила она.

2.

Целомудрие и чистота женщины, такие непривычные в театре, навсегда сделались частью сценического имиджа Марии Тальони. А о вечере ее дебюта сложилась легенда, что от волнения она позабыла рисунок танца и, повинуясь лишь собственной интуиции, стала импровизировать, причем так удачно, что по окончании ее восемь раз вызывали на сцену. Пишут также, что с этих самовольных вариаций начался триумф Тальони, не знавший ни спадов, ни перерывов и сопровождавший ее всю жизнь. Но вот это утверждение не соответствует действительности. Следующие несколько лет не принесли Тальони особого успеха. Наибольшее огорчение вызвал у нее холодный прием в Париже. И только в 1827 году публика, собравшаяся в Опере, очаруется воздушностью и необыкновенной красотой движений Марии Тальони в «Венецианском карнавале». Там она блеснет новинками, ставшими впоследствии классикой балета, освоение которой теперь обязательно для каждого поколения балерин.

Мария замирала в своем знаменитом аттитюде: верхняя половина корпуса с поднятыми к небу руками устремлена вперед, в то время как одна нога оставалась вытянутой назад. Точка замирания — на полупальцах. Все это вместе представляет загадку равновесия, которое, кажется, может быть нарушено одним лишь вздохом кого-нибудь в зале. И сегодня хореографы пишут об этом аттитюде как о самом изящном, но и самом трудном из всех балетных па.

Слава Марии не упала с неба. Она была завоевана, но и удержана — блистательные 25 лет.

…Тем временем Филиппо Тальони стремился быстрее ознакомить Европу с талантом своей дочери. Гастроли следовали за гастролями. Мир признавал: это что-то невиданное. Даже холодные англичане замирали в восторге. Чопорные денди Лондона рукоплескали «божественной Марии».

Теперь она действительно так выглядела. Вдохновение, которое Тальони испытывала на сцене, благородство облика совершенно преобразили внешность балерины. «Лицо ее носило отпечаток совершенно особой прелести, какого-то мягкого и нежного обаяния». Особое впечатление производили «ее глаза, большие, печальные глаза, глубокие и немного таинственные». Кто теперь мог заметить «плохое сложение»? Немцы говорили, что фигура Тальони напоминала безупречную легкокрылую бабочку.

В Париже, где она танцевала «Психею», одними аплодисментами дело не обошлось. Произошло маленькое, до этого неведомое событие: на сцену к ногам Тальони впервые в истории театра летел, огибая торжественную дугу, букет живых цветов. Хроники подмостков сохранили имя этого восхищенного смельчака — архитектор Дюпоншель…

В 1831 году состоялась премьера оперы Мейербера «Роберт-Дьявол», в которой целое действие композитор отвел балету. Тальони танцевала партию предводительницы монахинь-призраков. Ее отец, увидев это исполнение, понял, как великолепно ложатся на индивидуальность дочери подобные героини: мистические, сказочные, бесплотные, как грезы, и непостижимо влекущие. Духи воздуха, русалки, фантастические крылатые создания, тени покинувших этот мир девушек, невест, принцесс — вот где ей не будет равных. Марии была подвластна виртуозная сложность приемов, необходимых для создания подобных образов: зависающие прыжки, замирание на пальцах одной ноги, непостижимая легкость вращений. Балет, новый, революционный балет — вот чего достойна его дочь!

3.

И вот наступил 1832 год — год триумфа балерины, оставшейся в истории балета самой лучшей Сильфидой. Никто не преувеличивал достоинств сюжета и музыки балета, который Тальони поставил для дочери. Но на сей раз эта постановка стала точным попаданием в цель — невозможно было представить ничего более подходящего для таланта «бесплотной Марии».

Сказка о Сильфиде, духе воздуха, таинственной и прекрасной, которая своей любовью к земному юноше губит и себя, и его, оказалась точкой приложения всех творческих сил и отца, и дочери. Костюм! Именно в «Сильфиде» он был доведен до совершенства и остался без изменений до наших дней. К его созданию причастен известный художник и модельер Э. Лами, использовавший многослойную легкую ткань для создания пышной и вместе с тем невесомой тюники, или пачки, как ее называли в России.

В дополнение к воздушной, в форме колокола юбке за плечами Тальони к бретелькам лифа крепились легкие прозрачные крылышки. Эта театральная деталь выглядела теперь совершенно естественным дополнением к фигуре Сильфиды, одинаково способной по своей прихоти подняться в воздух и опуститься на землю. Голова Марии была гладко причесана и украшена изящным белым венчиком.

Впервые в «Сильфиде» Тальони танцевала не на полупальцах, а на пуантах, которые создавали иллюзию легкого, почти случайного прикосновения к поверхности сцены. Это было новое средство выразительности — зрители увидели буквально паривших над землей Сильфиду и ее подруг.

. Тальони казалась сотканной из лунного света, таинственно освещавшего сцену. Публика поневоле вжималась в свои кресла, объятая тревожновосхищенным чувством нереальности происходящего: балерина потеряла свою человеческую оболочку — она парила в воздухе. Это противоречило здравому смыслу.

В общем, «Сильфида» с Тальони стала событием с таким резонансом, на который могут претендовать только социальные бури и великие битвы. Люди переживали подлинное потрясение, воочию убедились, что такое талант. А ведь партия Сильфиды была чужда всяким техническим эффектам. Но в этом-то и состояла тихая революция Тальони — в смене ориентиров, предпочтений, в торжестве романтизма как новой эпохи в хореографии. Сколько лет прошло с тех пор, сколько оваций видела сцена, когда казалось, что в каком-то одном легком прыжке Сильфида унесется навсегда! Премьера 1832 года для видевших Тальони в главной роли осталась тем редким в искусстве примером, когда вокруг спектакля не было никакой разноголосицы, никакой дискуссии, когда голоса вчерашних врагов слились в единый дружественный хор. О Тальони говорили, что другой такой нет и не будет, что суть ее искусства настолько чиста, что «она могла бы танцевать и в храме, не оскорбляя святости этого места». Но самое главное — «Сильфида» Тальони закрепляла за балетом обязанность возвышать человеческую душу и право, как писали современники, «вступать в яркий храм изящных искусств».

.

В архиве парижской Оперы хранится подлинный брачный контракт Марии Тальони, помеченный датой 18 сентября 1832 года. В 1915 году С.Н. Худеков в своем знаменитом фолианте-летописи балета впервые опубликовал извлечения из этого любопытного документа. Их надо отнести к тем достоверным штрихам личной жизни балерины, имя которой овеяно невероятным количеством легенд.

Итак, 30-летняя Мария Тальони выходила замуж за графа Жильбера де Вуазена четырьмя годами старше нее. Кроме «взаимной любви и дружбы» она получала титул, которым, впрочем, никогда не пользовалась, а жених — весьма богатую невесту, чьим приданым он в будущем попробует воспользоваться, хотя и не в том объеме, в котором ему бы хотелось.

«Земная» Сильфида не была так оторвана от житейских дел, как это казалось из зала. В брачном контракте ясно проглядывалась цель: гарантировать и защитить нотариальным порядком интересы только одной стороны — невесты. О женихе и его имущественных правах в документе почти не упоминается. Несомненно, контракт составлялся под присмотром отца балерины Филиппо Тальони, который дожил почти до 100 лет и никогда не оставлял дочь без своего попечения. Вот почему здесь было скрупулезно перечислено все движимое и недвижимое имущество, начиная с ценных бумаг, мебели, экипажей, ваз «с инициалами г-жи Дюбарри» и кончая погребком с точным количеством бутылок. Все это оставалось за невестой и находилось в полном ее распоряжении. Точно так же ей и только ей одной будет принадлежать все купленное за время «брачного сожительства» — были бы чеки, подтверждающие оплату.

Контракт интересен тем, что дает представление о том, насколько высоко оплачивался талант Тальони. Речь идет не об обеспеченности, а о роскоши, в которой она жила. Тальони любила красивые, дорогие вещи и удержу тут не знала. Столовое серебро, библиотека, фарфор, картины, мебель знаменитых мастеров, целая «бриллиантовая кладовая», палантин и боа из соболей, бронзовые канделябры и другие предметы составили огромную сумму — более 100 тысяч франков.

Каков вклад в этот брак графа де Вуазена, остается непроясненным. Но в материальном плане тут, безусловно, перевес остался за «артисткой Королевской Академии музыки».

Контракт был скреплен подписями жениха и невесты. Но, очевидно, граф де Вуазен полагал, что жизнь внесет свои коррективы в эти серьезные бумаги.

Во всяком случае, на первых порах новобрачная в ослеплении семейного счастья дала своему графу волю. Когда же она попробовала усмирить его разыгравшиеся аппетиты, то разразилась целая череда скандалов — совсем не в духе романтизма. Это заставило умную Марию взглянуть на создавшееся положение без иллюзий. Муж не только оказался заядлым картежником, но и сразу после свадьбы обзавелся любовными связями или, возможно, восстановил их. Все это, разумеется, требовало денег и, как писали, супружество приняло все черты «несчастного». Мария же за два первых года брака родила двоих детей: сына и дочь. И на этом поставила точку. Официальный развод был оформлен уже в начале 1835 года.

Случилось так, что по прошествии многих лет графа де Вуазена представили «великой Тальони». И при этом неосторожно заметили:

— Ваша супруга…

— Да? — удивился тот. — Может быть. Все возможно…

Впрочем, мнения современников о характере балерины разнились до противоположных. Она могла быть мелочной, требовательной, капризной, жестокой. Но в то же самое время посетители ее салона, когда она разъехалась с мужем, восторгались ее «обворожительностью». Разумеется, жертвами Тальони чаще других становились директора театров, среди которых за ней закрепилась репутация «деспота в юбке».

Тальони умела ценить свой талант. Подобные заработки никому и не снились, что не мешало ей крайне аккуратно вести свою бухгалтерию. В случае задержки жалованья она прибегала, как писали, «к энергичным мерам». «Деньги вперед!» — это было ее правилом. Так, в Лондоне, не получив утром обещанного гонорара, она так и не вышла вечером на сцену, несмотря на все заверения директора, что он с ней расплатится.

Ожесточение на Тальони со стороны театрального руководства доходило до того, что директор Грандопера мсье Верон искал в Европе замену звезде. Конечно, это была очень трудная задача, но контракт с Тальони все-таки возобновлен не был, и в 1837 году она в последний раз танцевала «Сильфиду».

Марии уже исполнилось 33 года. Парижская публика, которая была свидетельницей ее головокружительного триумфа, теперь видела в Тальони «увядающую розу, исчезающим благоуханием которой каждому хотелось упиться до пресыщения».

После спектакля Сильфида, как писали, «отлетела в Петербург», в котором ей с лихвой воздалось за несколько меланхолическое настроение Парижа. Пять петербургских сезонов превратятся для нее в один сплошной триумф.

Редкое письмо русского путешественника из Парижа той поры не содержало дифирамбов в адрес «царицы воздуха». Восторг счастливца от танца «божественной Марии» перекрывал все прочие впечатления. В октябре 1829 года А.И. Тургенев писал Жуковскому: «Видел чудесные ножки мадемуазель Тальони». Так, в рассказах очевидцев и в пространных газетных статьях триумф Сильфиды стремительно докатился до берегов Невы. Обстановка накалялась: да когда же, наконец, она приедет к нам?

Первые известия о возможных гастролях появились еще весной 1837 года. Князь В.Ф. Одоевский писал знакомому: «…высылайте нам поскорее из Парижа Тальони».

Подтверждением слухов о ее приезде стало объявление в газетах книгопродавца Лисенкова: он извещал, что в продаже вот-вот появятся портреты прославленной балерины. Несмотря на высокую стоимость, они были буквально сметены с прилавков.

Последовало объявление и о том, что цены на билеты будут выше обыкновенного. Это не только не испугало петербуржцев, но лишь прибавило интереса и суеты. Для столицы, избалованной гастролерами, ее приезд становился событием из ряда вон выходящим. Не случайно художник Рудольф Жуковский в своих знаменитых литографированных «Сценах петербургской жизни» счел нужным запечатлеть продажу билетов на спектакль «г-жи Тальоновой». Мы видим, как перед кассой толпится самая разношерстная публика — искусство уравнивает всех. Тут и барин, и сиделец из лавки, которого послали «держать очередь», и извозчик, приехавший за билетами по чьему-то поручению, и даже двое подростков-воришек, которые, пользуясь толчеею, лезут в карманы зазевавшимся. А в стороне видны счастливцы, удаляющиеся с билетами в руках.

Понятно, что на первом представлении, перенесенном с 3 сентября на 6-е, что привело город в немалое волнение, в ложах и партере присутствовал весь цвет петербургского общества. Свою встречу со столичными театралами Тальони ознаменовала выступлением в «Сильфиде». Те немногие, кто с определенной долей ревности отнесся к некоему безумию, охватившему город из-за чужеземной дивы, свидетельствовали, что зал разразился громоподобной овацией до самого спектакля, как бы авансируя появление Тальони на сцене. Булгарин возмущался, что «молодежь дерзает вопить и стучать ногами». В любом случае для балерины это явилось приятным подарком: «Мы знаем, что вы оправдаете наши ожидания! Мы любим вас, Мария!»

Тальони танцевала в Петербурге пять сезонов подряд, с 1837 по 1842 год. С наступлением Великого поста, когда в России прекращалась деятельность театров и всякого рода увеселений, она уезжала на гастроли по Европе. Однако сама интенсивность ее выступлений в российской столице — балерина танцевала здесь через день — казалось бы, давала возможность публике сполна насладиться ее искусством. Но нет! Однажды она повредила руку, спектакли отменили, что заставило «Северную пчелу» написать: «Две длинные, скучные, бесконечные недели, и все это время Петербург страдает жестоким сплином. Другие артистки старались развлекать публику, но все напрасно. Она вновь выступила с перевязанной еще шелком рукой, и Петербург снова оживился и просиял…»

Между тем петербургские поклонники были отнюдь не прекраснодушными созерцателями, готовыми платить бешеные деньги, не получая взамен ожидаемого. В большинстве своем они хорошо разбирались в искусстве танца, были подготовлены и к восприятию балета, и к оценке исполнительского мастерства. К моменту появления в России Тальони достижения отечественного балета свидетельствовали о создании русской национальной школы классического танца, ни в чем не уступающей европейской.

Целая плеяда настоящих звезд, таких как Адам Глушковский, Авдотья Истомина, Анастасия Лихутина, Екатерина Телешова, своим мастерством подняли планку этого искусства очень высоко и воспитали тем самым требовательного, умевшего разбираться в мельчайших нюансах исполнения зрителя. Этот зритель прежде всего ценил в артисте умение создавать танцевальный образ, выразительный, трогающий душу, где технические возможности только средство, а не цель. И понятно, что Тальони со своей отшлифованной, совершенной, а потому не отвлекающей внимания техникой явилась для петербургской публики воплощенным идеалом. Из моря откликов, где подчеркивалось именно это ее свойство, выделим лишь некоторые:

«Неужели это танец, сопряженный с трудностями. Здесь в каждом жесте, в каждом колебании стана кроется роскошная поэзия».

«Она не танцует, а поет, как скрипка Паганини, рисует, как Рафаэль».

«Нет балетов, ни балетмейстеров, ни танцев, есть Тальони, и этого довольно»…

В этих трех кратких отзывах сквозит одна и та же мысль: Тальони потрясла русского зрителя не виртуозностью и даже не классическим благородством своих движений — ее облик, грустно-неуловимый, как будто вибрирующий, был выше того, что зовется балетом. Он задел в русской душе, вечно романтичной, рвущейся к идеалу и страдающей от его недостижимости, нечто такое, чему нет эквивалента в языке. И беспредельной становилась благодарность зрителя за то, что это «нечто» он почувствовал, увидел собственными глазами в бессмертном полете над обыденной жизнью.

Примечательно, что буквально за несколько месяцев до приезда в Россию Тальони в Москве прошли выступления молодой талантливой балерины Екатерины Санковской, которая специально ездила в Париж и Лондон, чтобы познакомиться с творчеством «великой Марии» и ее входившей в силу соперницы Фанни Эльслер.

Более того, в тот же день, что и Тальони, 6 сентября 1837 года, Санковская танцевала Сильфиду, но только в Москве. Судя по отзывам в тогдашней прессе, образ главной героини трактовался обеими совершенно различно. Русская Сильфида, как писали, «своим танцем протестовала против окружающей действительности», Тальони же «уводила зрителей в мир мечты». Что ж, быть может, «мир мечты» был тогда более важен тем, кто всего несколько месяцев назад похоронил убитого на дуэли Пушкина, кто продолжал получать скудные весточки от родных из «глубины сибирских руд». Не оказался ли танец Тальони своеобразным врачеванием их душ и умиротворением их сердец?

Кстати, сам император Николай I был в восторге от Тальони и, как писали, старался не пропустить ни одного из спектаклей, привезенных ею в Петербург. Дело тут, конечно, не в его пристрастии, как часто пишут, «к балеринам» — можно подумать, что только один император ими и увлекался. Нет, по всей видимости, одухотворенность танца Тальони, ее «нечто» воздействовали на его лишенную сантиментов душу. Известно, что он не раз приглашал балерину в царскую ложу, познакомил ее с императрицей и, вероятно, вел себя с ней настолько располагающе, что позволило ей без всякого трепета как-то сказать императору: «Какая же очаровательная ножка у вашей жены!»

Однажды публика и вовсе отказалась верить своим глазам: Николай I после антракта спустился из царской ложи в зал, величаво прошествовал по проходу и сел, видимо, в заранее освобожденное место в первом ряду партера. Тут же к нему присоединился и его брат великий князь Михаил Павлович. Это было нарушением всякого этикета, но когда танцует Тальони — императорам тоже не до правил.

Перед Тальони в Петербурге открылись двери самых известных аристократических гостиных. Везде она производила впечатление дамы с безукоризненными манерами, скромной и милой. Ее туалеты, безупречно сдержанные, но элегантные, с изюминкой, заставляли смотреть во все глаза и, конечно, подражать. Так, в моду вошла «шляпка Тальони». Рассказывали, что однажды модистка, увидев на голове балерины свое очередное изделие, чуть не расплакалась: «Что вы наделали! Я специально отогнула поля вашей шляпки, чтобы они не помялись, а вы так ее и надели!» — «Помилуйте, — обескураженно оправдывалась Тальони, — я думала ее так и полагается носить». Не стоит и говорить о том, какие шляпки тут же вошли в моду.

Воздушные одеяния Сильфиды также обрели поклонниц и в Париже, и в Петербурге. Как всегда, модницы даже переусердствовали: для большей воздушности они нашивали на многослойные юбки воланы длиной не в один десяток метров.

Появились «карамельки Тальони», сбитый из сливок «торт Тальони». Изменился театральный этикет: с легкой руки архитектора Дюпоншеля русские почитатели теперь могли заваливать своих кумиров букетами. Стало принято вызывать актеров и выходить на поклоны публике столько, сколько она этого захочет. Дамская же часть зрителей получила право выражать свои эмоции аплодисментами, что раньше считалось нарушением приличий.

Но все эти милые примеры влияния балерины на своих современников, конечно же, заслоняются вещами куда более существенными. «Марию Тальони, — писал один из русских критиков, — нельзя называть танцовщицей: это — художница, это — поэт в самом обширном значении этого слова. Появление Тальони на нашей сцене принесло невероятную пользу всему нашему балету, и в особенности нашим молодым танцовщицам».

Одна возможность видеть Тальони на сцене являлась хорошим уроком для профессионалов. К ней приезжали танцоры из московского Большого театра. Заниматься же у нее в классе, который она стала вести в Петербурге, было выше всякой школы. В Петербурге ученицей Тальони среди других стала замечательная русская танцовщица Елена Андреянова. Занятия с великой балериной развили в ней романтическую сторону ее дарования. Это помогло балерине блестяще исполнить главную партию в балете Адана, поставленном в 1842 году в Петербурге. Андреянова стала первой русской Жизелью.

Влияние Тальони выразилось и в страстном, возникшем вдруг увлечении петербуржцев самых разных слоев населения танцами. Всем захотелось красиво двигаться, иметь такие же изящные манеры, как у той, имя которой не сходило с уст. Вероятно, эта аура всеобщего оживления, восторга и теплоты, с которыми говорили о ней, влияла на Тальони. У нее было хорошее расположение духа. Она и сама могла бы уличить себя в неожиданных поступках. Взяла вдруг и сочинила музыку для гавота, изданную под названием «Тальонигавот». На одном из балов его исполнили 120 девочек в розовых платьях под личным руководством артистки. Но «Тальони-гавот» танцевали и в более скромных апартаментах. Его танцевали везде и повсюду. Достаточно сказать, что газеты сообщали «совершенно невероятное известие о том, что ноты выдержали в России за три месяца двадцать два издания».

Вероятно, правы были те, кто считал, что Тальони «принадлежала более области художеств, чем театральным подмосткам. Она образовывала вкус нашей публики, приучала ее к изящному, научила ее чувствовать истинную грацию».

В своих воспоминаниях дочь известного артиста Брянского Головачева-Панаева пишет о посещении Тальони театрального училища в Петербурге:

«Она была очень некрасива, худенькая-прехуденькая, с маленьким желтым лицом в мелких морщинках. Я краснела за воспитанниц, которые после танцев окружали Тальони и, придавая своему голосу умильное выражение, говорили ей: «Какая ты рожа, какая ты сморщенная!» Тальони, воображая, что ей говорят комплименты, кивала им с улыбкой и отвечала: «Спасибо, мои детки!» Эта юная жестокость, по счастью, так и не обнаруженная балериной, с лихвой окупалась такой любовью поклонников, что порой невозможно отличить правду от небывальщины. Какой-то купец выпросил разрешение сделать ободья колес экипажа балерины из чистого серебра. Группа офицеров выкупила балетные туфельки Тальони, полила их соусом и, разрезав на куски, поужинала ими. Подобным курьезам потеряли счет, как и богатым подношениям, драгоценностям, из которых за «петербургскую пятилетку», наверное, можно было составить коллекцию.

Петербургские гонорары балерины превышали парижские. Кроме того, в контракте она оговаривала не один бенефис в год, что вообще не практиковалось. На бенефисные спектакли артист мог сам назначить цену на билеты и имел всю выручку сполна. Это делало для Тальони подобные мероприятия суперприбыльными. Вероятно, поэтому, избалованная ими, она не смогла договориться с директором московских театров Загоскиным, хотя очень хотела увидеть древнюю русскую столицу и выступить там.

7.

С нескрываемым осуждением потерявших голову «тальонистов» один из современников писал: «Надо было видеть, как так называемые россияне спешили закладывать последнее свое скудное имение, чтобы только иметь счастье принести свои деньги на бенефис Тальони… Так называемый порядочный человек, встречаясь с подобным себе, стыдился, если он пропустил какое-нибудь представление…»

Магия таланта. Что можно с ней поделать! Она увлекает человека вне зависимости от его звания и положения. В журнале «Русская Старина» за 1888 год приведен рассказ внучки известного писателя и миссионера архимандрита Иакинфа Бичурина, которая рассказывает, как, несмотря на свой сан, дед с большим риском для репутации приехал в театр, спрятался в закрытой ложе, чтобы увидеть Тальони в балете «Дева Дуная».

Последнее выступление балерины в Петербурге состоялось 1 марта 1842 года. Ее вызывали 18 раз. По окончании спектакля она обратилась к зрителям со словами о том, что в стране с нещадными морозами ей всегда было тепло.

С Россией Тальони действительно связывали крепкие узы: она выдала свою дочь за князя А.В. Трубецкого. Во время же петербургских гастролей произошла ее встреча с двоюродными сестрами и братьями. Это были дети родной тети балерины, вышедшей замуж за русского генерала.

В середине марта того же года «Ведомости Санкт-Петербургской полиции» объявляли: «По случаю скорого отъезда г-жи Тальони продаются у нее мебель, бронза, столовые и чайные сервизы, кухонная посуда и пр.» А позже «Северная пчела» сообщила, что в квартире балерины собралась лучшая публика, и все вещи были раскуплены. Каждый хотел иметь память о восхитительной артистке, и многие «слезно просили пару башмачков артистки за какую угодно цену».

Император Николай I распорядился поставить в царской ложе бронзовую фигурку Тальони. Петербургский театрал Р. Зотов в своих воспоминаниях писал: «Она уехала и оставила после себя такую пустоту, которая ужаснула».

И все-таки дело шло к закату. Появлялись имена, которые молодые балетоманы произносили с восхищением. До Тальони все чаще долетало: Фанни Черрито…

18 марта 1840 года в Королевском театре яблоку негде было упасть. В этот вечер две балерины — Тальони и Черрито — должны были танцевать одна вслед другой. Инициатором этой своеобразной дуэли выступила сама «божественная Мария». Опыт решил помериться силами с молодостью. В зале стояло напряжение, как перед началом боевых действий. Старики были за Тальони, молодежь — за Черрито.

Тальони еще раз продемонстрировала то совершенство, которое стало для нее нормой. А молодая, грациозная соперница, сначала сникнувшая под впечатлением увиденного, в конце концов, махнув на все рукой, танцевала взахлеб, как в последний раз, дав выход природному азарту. Зал замер… В сущности, это была дуэль двух стилей: благородства, чистоты классики и той эффектности движений в танце, которые олицетворяла темпераментная итальянка.

…Минутная пауза, и зал взорвался. С одной стороны кричали: «Черрито! Черрито! Долой Тальони!» С другой неслось не менее громкое: «Тальони! Тальони! Долой Черрито!» В этот момент среди неистовствовавшего зала не оказалось главного судьи — Времени, которое последним выносит свой вердикт, и его трудно обжаловать. Время оставило победу за Тальони.

9.

Земным богам достается не менее горькая чаша, чем простым смертным. И Тальони пришлось испить ее до дна. Она поддалась на уговоры неугомонного отца, который настаивал на реванше. Тот придумал номер, смысл которого заключался в танце Марии на стебельках цветов. Разумеется, розы, анемоны, тюльпаны были закреплены на упругой пружине, за прочность которой можно было поручиться. Но здесь в хореографию вплелся избыток трюкачества. Номер, показанный в Лондоне, успеха не имел.

8.

Раздраженная Мария поспешила перебраться в Италию и тут в миланском театре Ла Скала продолжала борьбу за пальму первенства среди балетных прим. Как горько заметил один критик, «Тальони забыла, что для танцовщицы существует только одно время года — весна, и очень редко удается ей захватить еще небольшую часть лета».

В театральных календарях Парижа отмечены две даты последних появлений Тальони на публике — 1840 и 1844 годы. Но «бывшая воздушная «Тень» была действительно только тенью прежней легкокрылой танцовщицы».

В 1870-х годах Тальони поселилась в Лондоне, давая уроки в аристократической среде. В частности, она учила танцевать сына королевы Виктории принца Уэльского. Считала ли она это делом престижным или все-таки вынужденным? Известно только, что к концу жизни от ее крупного состояния ничего не осталось, и она вынуждена была считать каждый грош — теперь уже из-за насущной необходимости.

Как переносила она полное исчезновение своей фантастической популярности? Впрочем, у нее хватало переживаний, перед которыми все крах и суета. Во время Франко-прусской войны Тальони получила сообщение о гибели сына. Оно оказалось ошибочным — он был только тяжело ранен. Но это надо было пережить. Наступала та пора жизни, когда все прошлые триумфы, блеск и поклонение кажутся сказкой, рассказанной про кого-то другого.

Мария Тальони умерла 22 апреля 1884 года в канун своего 80-летия.

Памятью о ней будет каждая новая Сильфида в белоснежной пачке и венчике на голове, совершающая свой полет в дерзкой надежде уподобиться той, что стала вечным символом красоты и благородства.

Людмила Третьякова

Журнал «Вокруг Света»

Каждая из этих женщин имеет свою историю, а истории самых знаменитых, известных и великих женщин часто сохраняются на протяжении веков и обрастают легендами.

| Рубрики: | Истории знаменитых женщин/Балерины.. |

Метки: БАЛЕРИНЫ женщны загадки женские истории

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю