совместная жизнь организмов в природном сообществе

Презентация урока на тему»Совместная жизнь организмов в природном сообществе»

Описание презентации по отдельным слайдам:

Совместная жизнь организмов в природном сообществе

Домашнее задание Стр. 163-166, упр. 1-3 стр. 33-34 в печатной тетради

Задачи урока Познакомиться со строением природного сообщества Ярусами в природном сообщества Условиями обитания в природном сообществе

Ярусное строение природного сообщества обеспечивает возможность существования на небольшой территории очень большого количества разных видов.

Сравнение ярусности в разных биогеоценозах

Условия обитания в биогеоценозе Верхний ярус (светолюбивые) Низкий ярус (теневыносливые) У поверхности почвы (тенелюбивые)

Приспособленность к совместной жизни

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

Курс повышения квалификации

Современные педтехнологии в деятельности учителя

Курс профессиональной переподготовки

Биология: теория и методика преподавания в образовательной организации

Онлайн-конференция для учителей, репетиторов и родителей

Формирование математических способностей у детей с разными образовательными потребностями с помощью ментальной арифметики и других современных методик

Номер материала: ДБ-410284

Международная дистанционная олимпиада Осень 2021

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Рособрнадзор проведет исследование качества образования в школах

Время чтения: 2 минуты

Рособрнадзор оставил за регионами решение о дополнительных школьных каникулах

Время чтения: 1 минута

Рособрнадзор планирует вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике

Время чтения: 1 минута

В России разработают план по развитию футбола для девочек в школах

Время чтения: 2 минуты

В Москве подписан Меморандум о развитии и поддержке классного руководства

Время чтения: 1 минута

Интерес российской молодежи к книгам вырос на 62,7%

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Презентация по биологии на тему «Совместная жизнь организмов в природном сообществе» (6 класс)

Описание презентации по отдельным слайдам:

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. МАОУ СОШ №6 им. С.Т. Куцева ст.Кущёвская Краснодарского края учитель Гаврилова В.А.

СОСТАВ БИОЦЕНОЗА СУШИ И ОКЕАНА

Наиболее богаты видами тропические леса. Здесь на 1 м2 приходится несколько сотен тысяч растений и животных.

Большинство живых организмов обитает в приповерхностном слое океана

I II III IY Y Ярусность в биоценозе ЯРУСНОСТЬ — расчленение растительного сообщества или экосистемы на горизонты, слои, ярусы, пологи и др.

Выписать в рабочую тетрадь

Биомасса – общее количество живого органического вещества, выраженное в единицах массы. Для создания первичной биомассы используется солнечная энергия. глюкоза Энергия Солнца О2 СО2 продуценты

консументы 1 порядка консументы 2 порядка редуценты Консументы первого порядка- травоядные животные, паразитические растения. Консументы второго порядка – хищники. Редуцент — это организм, разрушающий отмершие остатки живых существ, превращая их в неорганические и простейшие органические соединения Выписать понятия в рабочую тетрадь.

Естественный биоценоз – это тот, который создала природа. Например, озеро, лес, водоём. Виды биоценозов Искусственный биоценоз – это тот, который создал человек. Например, сад, огород, аквариум. Выписать понятия в рабочую тетрадь.

Вот и ответили мы на вопрос – «Что же такое биоценоз?» Здесь все семьёю одною живут, Дышат, питаются, даже растут. Все приловчились, порядок везде, Всё по закону «Ты – мне, я – тебе» Если вдруг с кем-то случилась беда – Нечего плакать, такая судьба. В целом, у каждого доля своя, В этой системе есть где-то и я. ВЫВОД: 1. Биоценозы очень сложны, в них имеется много параллельных и сложно переплетенных цепей питания. 2. Общее число видов измеряется сотнями и даже тысячами. Чем больше видовое разнообразие, тем биоценоз устойчивее. 3. Биоценозы бывают естественными и искусственными. Искусственные – неустойчивые, там будет расти только то, что посадил человек, будут жить только несколько видов животных.

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

Курс повышения квалификации

Современные педтехнологии в деятельности учителя

Курс профессиональной переподготовки

Биология: теория и методика преподавания в образовательной организации

Онлайн-конференция для учителей, репетиторов и родителей

Формирование математических способностей у детей с разными образовательными потребностями с помощью ментальной арифметики и других современных методик

Номер материала: ДБ-1130273

Международная дистанционная олимпиада Осень 2021

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Роспотребнадзору поручено актуализировать требования к школьному меню

Время чтения: 1 минута

Рособрнадзор проведет исследование качества образования в школах

Время чтения: 2 минуты

В Москве увеличат зарплату педагогам

Время чтения: 1 минута

Рособрнадзор планирует вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике

Время чтения: 1 минута

Рособрнадзор оставил за регионами решение о дополнительных школьных каникулах

Время чтения: 1 минута

Рособрнадзор соберет данные о частоте проведения контрольных работ в школах

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе

Урок 29. Биология 6 класс. Многообразие покрытосеменных растений ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе»

В окружающей нас природе все взаимосвязано. Растения разных видов и жизненных форм, произрастающие на общей территории, образуют растительное сообщество.

Растительное сообщество, или фитоценоз, — это группа взаимосвязанных между собой растений разных видов, продолжительное время произрастающих на участке местности с однородными условиями существования.

СО ― ОБЩЕСТВО — это значит все вместе сообща.

Каждое растительное сообщество характеризуется определённым видовым составом. Существуют растительные сообщества с незначительным видовым разнообразием (например, пустыни, тундра) и богатым (например, тропические леса).

Для каждого растительного сообщества характерны определённые почвы, влажность, освещённость, температура и другие условия, которые отличаются от условий жизни другого сообщества. Этим объясняется многообразие растительных сообществ и специфический видовой состав в каждом из них.

Так, еловые леса обычно растут на достаточно тяжёлых, влагоёмких суглинистых почвах. Хвоя ели разлагается медленно, накапливаясь с каждым годом, и образует подстилку, влияющую на температурный режим, влажность и другие свойства почвы. В еловом лесу мало света, влажность повышена. И даже в жаркий день здесь прохладно.

Травяной покров не богат видами, под густыми елями растут кислица обыкновенная, седмичник европейский, майник двулистный, брусника и другие тенелюбивые растения.

Сосновые леса предпочитают лёгкие песчаные почвы. Света в этих лесах достаточно, но из-за недостатка питательных веществ видовой состав беден. В сосновых лесах почву покрывают мхи и лишайники, среди которых растут костяника каменистая, грушанка круглолистная, буквица лекарственная, а в особо сухих сосняках ― вереск обыкновенный.

В растительных сообществах лиственных лесов наблюдаются почвы богатые минеральными веществами. Их видовой состав разнообразен: из деревьев здесь растут дуб, липа, клён, вяз; из кустарников чаще всего можно встретить орешник (или лещину обыкновенную), жимолость лесную, бересклет европейский, крушину ломкую.

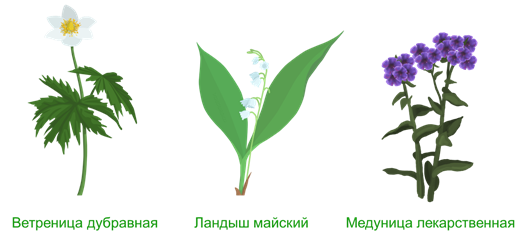

Травяной покров лиственных лесов также богат видами: растут здесь копытень, вороний глаз, звездчатка средняя, ветреница дубравная, ландыш майский, медуница лекарственная и многие другие растения.

Сообщества растений возникают не случайно: они складываются постепенно в течение многих тысячелетий. В результате разные виды растений в сообществе приспосабливаются к совместному обитанию.

В растительное сообщество всегда входят растения, имеющие разные жизненные формы и биологические особенности.

В растительных сообществах постоянно происходят разные изменения. В связи с чередованием времён года наблюдаются сезонные изменения. Осенью отмирают травянистые растения или их надземные части, происходит листопад у деревьев. В весенний период растения вырастают из их подземных частей или семян, распускаются почки, цветы и т. д.

В растительных сообществах происходят и многолетние изменения, имеющие определённую направленность. Они могут быть обусловлены изменениями климатических условий, хозяйственной деятельностью человека, процессами, происходящими в самих сообществах. Причём каждое сообщество развивается по-разному. Так, одни постоянны на протяжении многих лет, тогда как другие быстро изменяют облик.

Если мы посмотрим на лес, то заметим в нем различные уровни растительности по вертикали.

Вертикальное распределение растительных видов сообщества называют ярусностью.

Различают ярусность надземную и подземную. Надземная ярусность определяется расположением надземных частей разных видов растений по высоте, а подземная —взаиморасположением корневых систем по глубине проникновения в почву.

Ярусность наиболее хорошо выражена в сообществах, образованных растениями, относящимися к разным жизненным формам, например в лесу.

Рассмотрим надземную ярусность леса умеренного пояса, обычно насчитывается 5─6 ярусов.

Первый (верхний) древесный ярус образуют деревья первой величины с высоко расположенной листвой, которая хорошо освещается солнцем ― это ель, сосна, дуб черешчатый и др.

Неиспользованный свет поглощается деревьями, которые образую второй ярус. К ним относят рябину обыкновенную, клён, дикую яблоню ─ деревья второй величины.

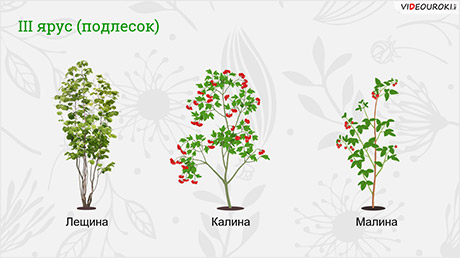

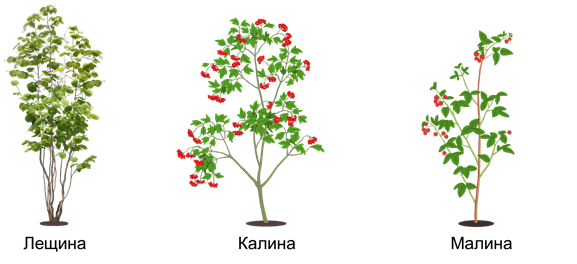

Третий ярус (подлесок) составляют кустарники и кустарниковые формы древесных пород (лещина, калина, малина).

Четвёртый ярус ― травяно-кустарничковый. Здесь произрастают такие травы, как купырь лесной, щитовник, крапива. А также кустарнички: черника, клюква, вереск.

Шестой ярус — лесная подстилка. Она состоит из опавших листьев, веток, плодов и других остатков растений.

Ярусное строение фитоценоза даёт растениям возможность более полно использовать ресурсы среды, прежде всего свет, тепло и влагу.

Количество света — это главный фактор, который определяет вертикальное распределение растений. Также на разных уровнях разный температурный режим и режим влажности.

От яруса к ярусу освещённость в лесу уменьшается. В нижних ярусах живут самые тенелюбивые растения. Разные экологические условия ярусов уменьшают конкуренцию между видами и способствуют увеличению видового разнообразия.

Во многих лесах низкорослых деревьев может и не быть. То есть ярусность будет представлена всего пятью или четырьмя уровнями.

В тропических лесах количество ярусов может быть больше 10. Вообще, чем более благоприятны климатические условия и чем плодороднее почва, тем больше в растительном сообществе ярусов.

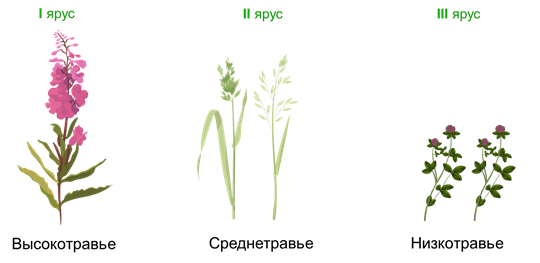

На лугах также выделяют ярусы. Первый — это высокие травы (высокотравье), второй — травы средней высоты (среднетравье) и третий — низкорослые травы (низкотравье).

Однако бывают и бедные растительностью сообщества, где можно выделить только один ярус. Таковы, например, сообщества полупустынь.

Подземная ярусность в растительном сообществе

Её составляют корни растений, а также корневища, клубни, луковицы, грибницы и др. Корни растений проникают на разную глубину. Глубже всего проникают корни высокорослых деревьев (примерно до 5 метров).

Они составляют первый уровень подземной ярусности. То есть подземная ярусность является как бы зеркальным отражением надземной.

На втором ярусе находятся корни низкорослых деревьев и кустарников, на третьем — корни, корневища, луковицы трав, грибницы. Однако это не значит, что корней деревьев нет на втором и третьем ярусе. Здесь они тоже есть.

Выше всех располагается особый ярус — лесная подстилка. Здесь обитает много организмов (бактерии, грибы), разрушающих органические остатки и обогащающих почву полезными для растений веществами.

Важным экологическим свойством и признаком сообщества является его пространственное сложение — морфологическая структура. Это относится к растительным сообществам и к населяющим их животным (зооценозам).

По внешнему облику растений, который отражает приспособленность к конкретным условиям существования, можно определить тип растительного сообщества.

Например, в тундрах, высокогорьях с низкой температурой, сухостью и при сильных ветрах преобладают стелящиеся растения и растения подушки. А в засушливом климате ― суккуленты с мясистыми листьями или стеблями.

Разработка урока Совместная жизнь организмов в природном сообществе.

Тема: «Природные сообщества»

Тип урока: изучение нового материала.

Цель урока : обеспечить на уровне восприятия, осмысления и первичного запоминания представление о ярусном строение природного сообщества, приспособленности растений и других живых организмов для совместного проживания в биогеоценозе (природном сообществе)

создать условия, которые позволят учащимся, познакомившись с новым материалом:

раскрыть значение ярусного строения растительного сообщества ;

показать приспособленность организмов природного сообщества к совместному проживанию;

познакомить учащихся с особенностями условий обитания в разных ярусах и приспособленностью организмов к жизни в них.

-продолжить формировать умение учащихся анализировать текст и рисунки учебника, делать выводы;

-развитие умений наблюдать, анализировать, сопоставлять, обобщать.

-формирование коммуникативных УУД, в том числе умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;

-воспитание интереса к предмету;

-воспитание культуры и организации учебного труда;

-воспитание бережного отношения к природе.

Планируемые результаты обучения:

· Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.

· Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.

· Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.

· Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.

· Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.

· Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.

· Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

· Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).

· Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

· В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

-Развитие умения работать с разными источниками информации (учебником, дополнительной и справочной литературой ) анализировать и оценивать ее;

· Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.

· Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию.

· Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

· Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.

· Преобразовывать информацию из одного вида в другой (текст в таблицу и пр.).

-Развитие умения создавать учебные исследовательские мини-проекты и реализовывать их;

· Вычитывать все уровни текстовой информации.

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

-формирование знаний о ярусном строении природных сообществ, о значении совместного обитания различных видов живых организмов в эволюции, живой природы;

-формирование умения применять знания о растениях и иных живых организмах для объяснения структуры и свойств природного сообщества.

Оборудование и материалы: ноутбук, мультимедийный проектор, карточки с заданиями, текстовыделители, 4 конверта разного цвета, презентация, магниты, силуэты растений на самоклеящейся бумаге, двухсторонний скотч,

Знакомиться с классом, проверка готовности необходимых принадлежностей к использованию на уроке.

Учитель предлагает детям выбрать конверт любого цвета, в котором находятся задания для актуализации знаний

Ребята, кто из вас самый смелый? Вам нужно выбрать конверт любого цвета. Откройте свои конверты и назовите тему вашего задания.

1 группа – Чего нельзя делать в лесу?

2 группа – Первая помощь в лесу.

3 группа – Реши тест – проверь свои знания о природных сообществах!

Коммуникативные Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Организует работу в микрогруппах по заданиям.

Определяет результат работы.

Какая фраза у вас получилась?

Как вы думаете, есть ли связь между этой фразой и нашим уроком?

1 группа – Что нельзя делать в лесу? (экологическое домино)

Подбирают наименования к иллюстрациям и склеивают их. На обратной стороне получается фраза.

2 группа – Первая помощь в лесу.

Подбирают наименования к иллюстрациям и склеивают их. На обратной стороне получается фраза.

3 группа – Реши тест – проверь свои знания о природных сообществах!

Верно ли утверждение..

В природе все организмы существую, взаимодействуя друг с другом

Природные сообщества существуют под воздействием абиотических факторов

Круговорот веществ и поток энергии – это главные условия существования биогеоценоза.

Понятие ;биогеоценоз» ввёл В.И. Вернадский

Первым звеном в биогеоценозе является бактерия

Примером биогеоценоза является болото

Автотрофы используют энергию солнечного света

Любую экосистему можно назвать биогеоценозом

Биотоп – это внутренняя среда биогеоценоза

Живые организмы не воздействуют на биотоп

Конечное звено биогеоценоза – это автотрофный организм

Технологическая карта урока «Совместная жизнь организмов в природном сообществе»

Технологическая карта урока

Уровень образования: основное общее образование

Тема: Совместная жизнь организмов в природном сообществе

Тип урока: открытие новых знаний

Время проведения: 4 четверть

Личностные: воспитание научного мировоззрения; формирование биологической картины мира и биоэтических взглядов

Предметные: формирование знаний о ярусном строении природных сообществ, о значении совместного обитания различных видов живых организмов в эволюции, живой природы; формирование умения применять знания о растениях и иных живых организмах для объяснения структуры и свойств природного сообщества.

познавательные УУД: умение структуировать знания; анализ, синтез, выбор оснований для сравнения, постановка и формулирование проблемного вопроса; умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; выбор эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; поиск и выделение необходимой информации; смысловое чтение и выбор чтения в зависимости от цели; умение структуировать знания, оценка процесса и результатов деятельности

регулятивные УУД: волевая саморегуляция, контроль, коррекция, прогнозирование; постановка и формулирование цели и темы урока; целепологание как постановка учебной задачи; планирование, оценивание качества и уровня усвоения, коррекция, прогнозирование усвоенных результатов

коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками, инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, умение выражать свои мысли; управление поведением партнера

личностные УУД: действие смыслообразования

Межпредметные связи: экология, география

2) мультимедийная презентация

3) раздаточный материал для групп

Логическая основа урока:

1) Новое знание: приспособленность живых организмов к совместной жизни в природном сообществе

5) Цель деятельности: формировать умения выявлять признаки приспособленности живых организмов к совместному существованию в природном сообществе

6) Фиксация нового знания (эталон): решение тестов на соответствие