слон соловки жизнь в лагере

Тяжелые страницы истории: как жили и выживали на Соловках

30 октября в России традиционно отмечается День памяти жертв политических репрессий. Мероприятия проходили по всей стране. Символом террора 30-х годов ХХ века стали Соловки. Жертвами той жуткой системы становились все: и те, кого охраняли, и те, кто охранял. Как на Соловках жили и выживали те и другие?

В Москве с утра и до глубокого вечера люди шли к монументу «Стена скорби» на проспекте Сахарова — с цветами и лампадами.

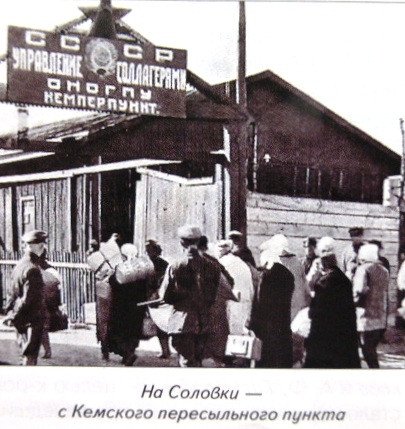

Кажется, что почти за сто лет здесь ничего не изменилось: тот же причал в городке Кемь, почти такой же катер, который по Белому морю сейчас доставляет на Соловки туристов и паломников, только раньше он доставлял заключенных.

«Известный сюжет, когда для устрашения кого-то прямо сразу на причале расстреливали», — сказала Светлана Тюкина, научный сотрудник Соловецкого морского музея.

Это про лютого начальника лагеря особого назначения Ногтева. Ему приписывается знаменитая фраза, что «власть здесь не советская, а соловецкая».

«На поверке, когда прибывал новый этап, он выбирал красивого или высокого заключенного и убивал, чтобы запугать всех остальных», — сказал Юрий Бродский, историк соловецких лагерей, писатель.

Юрий Бродский изучает Соловки полвека. Сросся с этими камнями, сжился. Знает и о них почти все, и о тех, кто лежит под этими валунами: контрреволюционерах, белогвардейцах, русских интеллигентах.

«Это лагеря для священников всех конфессий, которые популярны в народе, потому что они идеологически чужды. Это лагеря для филологов, потому что новое правописание, знатоки старые должны быть временно изолированы. На 3 года, на 5 лет», — рассказал Бродский.

Соловецкий монастырь большевики решили закрыть в начале 20-х годов, а когда на островах разместили СЛОНа — Соловецкий лагерь особого назначения — оказалось, что в кельях в удаленных скитах еще живут монахи.

Власть пошла навстречу — всех монахов оставили в качестве вольнонаемных сотрудников лагеря. По территории своей бывшей обители кто-то ходил в черных рясах, а кто-то — в гимнастерках и штанах.

Все окрестности монастыря — в ямах, бывших могилах. Никто точно не знает, сколько погибло от холода, голода, болезней, а сколько было расстреляно и замучено.

«Иногда я видел по 2-3 черепа в яме, это явно указывало на то, что здесь захоронение заключенных», — сказал Олег Кодола, исследователь Соловков, внук заключенных.

«В общей сложности там содержались 15-16 тысяч человек в год. Оказаться на Соловках — это значило с высокой степенью вероятности погибнуть. Не все попавшие туда люди погибали, но все ходили по краю смерти. Мы знаем, что там чудом выжил Дмитрий Сергеевич Лихачев, просто действительно чудом», — отметила Наталья Самовер, хранитель фондов Сахаровского центра.

Лихачева арестовали как члена студенческого кружка за доклад о старой русской орфографии, «попранной и искаженной врагом Церкви Христовой».

Их называли социально близкими в отличие от тех политиков, контрреволюционеров, которые прошли по 58-й статье. Лихачев перешел на такую блатную матерную феню, что матерые уголовники опешили. Перед ними был явно не простой человек, а с богатым уголовным прошлым, и от него отстали.

«Донесли начальнику лагеря, куму. Тот его вызвал, и Лихачев сказал, что он — студент-филолог, просто изучает лексикон из любопытства. И тогда ему поручили создавать специальный словарь уголовного сленга, и он этим занимался. Его переводили из барака в барак», — сказал Юрий Бродский.

Пробираемся в глубь Соловецкого острова. Дороги такие, что не пройти. Сначала — на «буханке», потом — несколько километров пешком по болоту. Тут еще один Соловецкий камень — персональный: Лихачева и Короленко.

Все зависело от того, насколько ты зарекомендовал себя как заключенный перед лагерным начальством. Лихачев занимался легким трудом, это не лесоповал.

Он отсидел на Соловках четыре с половиной года и сначала хлебнул всякого, даже лошадью пришлось быть.

«Это были очень тяжелые работы — временно исполняющий обязанности лошади. Пристяжным он был, кирпичи возил», — пояснила Анна Яковлева.

«Им особенно было приятно наказать профессора, ученого, того, кто в нормальной жизни был бы их выше», — вспоминал Лихачев.

На Соловках есть официальная Голгофа — Голгофо-Распятский скит на острове Анзер — а есть Голгофа по сути — Секирная гора с храмом-маяком. Там размещался штрафной изолятор.

«Первый этаж штрафного изолятора в лагерное время. Единственное, что сохранилось со времен лагеря, — дверной глазок», — рассказал Юрий Бродский.

«Дверь с глазком. Рисунок заключенного. Это необыкновенная редкость. Это уникальные рисунки, потому что рисунков или фотографий, изображающих внутренние помещения Соловецкого лагеря, сохранилось крайне мало», — отметила Наталья Самовер.

Здесь заключенных истязали особым, изощренным способом. Тут не было нар, а только тонкие жердочки.

«По периметру изолятора находились жердочки, причем двух типов, это слеги такие. Жердочки, когда ноги заключенного доставали до земли или когда не доставали и наступал отек конечностей», — сказал Юрий Бродский.

Храм не отапливался. Спали на холодном полу штабелями — в несколько рядов друг на дружке — чтобы теплее было.

«На Соловках и в других лагерях совершались неисчислимые зверства. Кто же с этим спорит? Я это описывал, конечно. Соловки — это квинтэссенция, сгусток русской национальной истории. И трагедии, и беды. Восхождений и нисхождений», — подчеркнул писатель, автор книги о Соловках «Обитель» Захар Прилепин.

То, что Прилепин взялся за эту не самую популярную у сторонников коммунистической идеи тему, было большой неожиданностью. Хотя что тут неожиданного? Если у нас в истории все переплетено и маршалы, прошедшие ГУЛАГ, потом командовали Парадом Победы в 1945-м.

«Метафизически говоря, родня моя находится и там, и там. И среди жертв и среди палачей. Так как я могу отказаться от одного условного деда и принять другого условного деда? Как я скажу? Вот ты, дед, был плохой, а ты хороший?» – рассуждает Захар Прилепин.

«Они ему ничего не говорили, но они в карманы ему засовывали записки, и он улыбался и говорил: «Да-да». А потом сдал эти записки чекистам», — рассказал Юрий Бродский.

«Очерк «Соловки» был опубликован в журнале «Наши достижения», и заключенные получили номер этого журнала в свою библиотеку. Конечно, они были возмущены тем, что написал Горький. Вадим Чеховский, расстрелянный потом в 1929 году, написал письмо открытое Алексею Максимовичу, обличающее Горького. Заканчивалось оно словами: «Вы — мудрый человек, Алексей Максимович, но как же горька ваша совесть», — рассказала Анна Яковлева.

При начальнике Соловецкого лагеря Федоре Эйхмансе режим поменялся, стали поощряться невиданные вольности: выпускаются газеты и журналы, открываются спортивные секции и театральные студии.

«Латышский стрелок такой. Он позволял делать кто что хочет. Театр? Создали семь театров на территории лагеря. Библиотеку? Библиотеку. Выращивать ондатру — все ондатры, которые в России, — с Соловков», — пояснил Юрий Бродский.

В самом привилегированном положении оказался конструктор безоткатного реактивного орудия Леонид Курчевский. На Соловки он попал после нецелевого использования средств. Говоря по-простому, деньги, предназначенные для разработки артиллерии, он потратил на постройку экспериментального вертолета. Дальнейшие разработки пришлось воплощать в жизнь уже в лагере.

«Он построил аэросани, которые позволили соединить Соловки с материком в зимнее время», — рассказала Наталья Самовер.

Это был смелый эксперимент воспитания человека новой формации. Естественно, трудом. На Соловках произошло все наоборот. Совсем не по Энгельсу. Заключенные теряли человеческий облик от непосильных условий, а охранники зверели от безнаказанности и неограниченной власти. Получилась очередная утопия. Тюрьма светлого советского будущего, где не должно быть никаких тюрем, превратилась в ГУЛАГ. А изобретателя Курчевского после освобождения из Соловецкого лагеря расстреляли в 1937 году по одному делу с маршалом Тухачевским.

Огромные соловецкие камни — как тяжелые страницы российской истории. Их не перевернуть и уж тем более не вырвать. Они так и останутся с нами навсегда непосильным и неподъемным грузом.

С.Л.О.Н: Соловецкий лагерь особого назначения. Воспоминания надзирателя

5 марта – годовщина смерти Сталина. О временах великих репрессий, великих строек и великой войны написано очень много. Здесь мы собрали цитаты из книги воспоминаний Николая Киселева-Громова «С.Л.О.Н. Соловецкий лес особого назначения», изданной в Архангельске.

Автор не был заключенным лагеря, он был охранником, служил в штабе военизированной охраны знаменитого Соловецкого лагеря особого назначения – С.Л.О.Н. Лагерь этот, как известно, был первым и являлся образцом не только для ГУЛАГа, но и для лагерей гитлеровской Германии. В 1930 году Киселев бежал из СССР в Финляндию и там написал эти воспоминания.

ДОРОГА ДЛИННАЯ

Зимой в товарном вагоне неимоверно холодно, так как печи в нем нет; совершенно темно – ни ламп, ни свечей не выдается. Очень грязно, а главное, неимоверно тесно – никаких приспособлений для лежания или сидения, и заключенным приходится всю дорогу стоять, сесть не могут из-за тесноты: в товарный вагон без нар сажают не менее шестидесяти человек. Перед отправкой поезда чекисты бросают в вагон старое, часто дырявое ведро и приказывают оправляться в него; в пути следования заключенных из вагонов для отправления их естественных надобностей чекисты не выпускают.

На дорогу из Петрограда, то есть по крайней мере на три дня, заключенному выдается около одного килограмма черного полусырого и черствого хлеба и три воблы. Водою заключенные в дорогу совсем не снабжаются. Когда они в пути следования начинают просить у чекистов напиться, те отвечают им: «Дома не напился! Подожди, вот я тебя напою в Соловках!» Если заключенный, доведенный жаждой до отчаяния, начинает настойчиво требовать воды и угрожает жаловаться высшему начальству, то такого заключенного конвоиры начинают бить («банить»). После этого другие терпят уже молча.

А из таких городов, как Баку или Владивосток, откуда тоже заключенные направляются в СЛОН, дорога продолжается неделями.

РАБОТА

В 7-й роте, в которой тоже концентрируются заключенные перед отправкой на командировки, мне приходилось наблюдать следующее: ротный барак стоит на площади, отгороженной колючей проволокой, в морозное время года десятки заключенных всю ночь напролет безостановочно ходят по ней, потому что для них не хватило места в бараке: там так набито людьми, что пальца нельзя просунуть, оставшиеся на дворе должны все время ходить, чтобы не замерзнуть. Выбившись из сил от ходьбы и холода и не в состоянии противиться сну, они подходят к своим вещам, сложенным тут же, на площади, притыкаются к ним головами и на несколько минут погружаются в сон, холод быстро заставляет их встать и опять метаться по площади.

Партия идет дремучим карельским лесом, летом съедаемая миллиардами комаров и тучами мошкары, среди бесчисленных болот, а зимою, то есть в течение большей части года, по пояс в снегу. Выворачивая из снега обутые в лапти ноги, идут пять, десять, двадцать и даже до тридцати километров. Наступает ночь.

– Партия, сто-о-ой! – кричит старший по конвою с небольших саней, на которых его и попеременно всех конвоирующих чекистов везут на себе заключенные. Партия остановилась.

– Разводи костры, разгребай снег, устраивайся на ночевку.

Для чекистов заключенные раскидывают походную палатку, которую они, как и самих чекистов, везли на санях, ставят в нее железную печку, приготовляют чекистам кушанье. Сами же греют себе, у кого есть чайники, и пьют кипяток с 200 грам. черного хлеба (если только он у них остался). Потом, согнувшись в три погибели и подложив под голову грязный кулак, заключенные кое-как проводят ночь у костров, все время добывая из-под снега сушняк, поддерживая им огонь и своих костров, и в печке чекистов.

Каторжная работа доводит заключенных до того, что он кладет на пень левую руку, а правой отрубает топором пальцы, а то и всю кисть. Таких саморубов надзиратели «банят» что есть сил прикладами винтовок, потом отправляют к лекпому на командировку. При этом чекист-надзиратель дает ему «пропуск»: он берет толстое, пуда в два весом, полено и на нем пишет: «Предъявитель сего “филон”, “паразит симулянтович”, направляется мною в командировку для перевязки отрубленной топором руки. После перевязки прошу направить его обратно в лес для окончания урока». Саморуб идет с таким пропуском километры. На командировке дежурный чекист снова «банит» его, потом пошлет к лекпому; тот помажет йодом порубленное место, перевяжет бинтом из плохо выстиранных рваных рубашек, полных гнид, и направит в распоряжение дежурного по командировке; этот наряжает дневального, который ведет саморуба обратно в лес на работу. «Ты думаешь, шакал, мы тебе не найдем работы? Не можешь рубить, так будешь пилить».

Никаких накомарников, совершенно необходимых в том климате, СЛОН никогда заключенным не выдает. Работая, заключенный то и дело сгоняет или стирает с лица, шеи и головы рукавом то правой, то левой руки немилосердно кусающих его насекомых. К концу работы лицо его делается страшным: оно все распухло, покрыто ранками и кровью раздавленных на нем комаров.

«Стойка на комарах» здесь – излюбленный чекистами способ наказания. «Филон» раздевается донага, привязывается к дереву и так оставляется на несколько часов. Комары облепляют его толстым слоем. «Симулянт» кричит, пока не впадает в обморок. Тогда одни надзиратели приказывают другим заключенным обливать обморочного водой, а другие просто не обращают на него внимания до истечения срока наказания.

Второй бич, которым природа Севера бьет заключенных, – куриная слепота и цинга.

Куриная слепота часто ведет к убийству заключенного, когда он отойдет вечером несколько шагов от командировки в лес, чтобы оправиться, и заблудится. Чекист-надзиратель прекрасно знает, что заключенный заблудился по болезни, но он желает выслужиться, получить повышение, получить благодарность в приказе и денежную награду, а главное – им владеет особенный чекистский садизм. Он рад поэтому взять такого заключенного на мушку и выстрелом из винтовки положить наповал.

Только ничтожная часть больных и саморубов спасается от смерти, остальные мрут на командировках, как мухи осенью. Товарищи по приказанию чекистов снимают с них одежду, белье и голыми бросают в большие ямы-могилы.

«Крикушник» – небольшой сарайчик, сделанный из тонких и сырых досок. Доски прибиты так, что между ними можно просунуть два пальца. Пол земляной. Никаких приспособлений ни для сидения, ни для лежания. Печки тоже нет.

В последнее время в целях экономии леса начальники командировок стали строить «крикушники» в земле. Вырывается глубокая, метра в три, яма, над нею делается небольшой сруб, на дно ямы бросается клок соломы, и «крикушник» готов.

– Из такого «крикушника» не слышно, как «шакал» орет, – говорят чекисты. «Прыгай!» – говорится сажаемому в такой «крикушник». А когда выпускают, ему подают шест, по которому он вылезает, если еще может, наверх.

За что же сажают заключенного в «крикушник»? За все. Если он, разговаривая с чекистом-надзирателем, не стал, как полагается, во фронт, – он в «крикушнике». Если во время утренней или вечерней поверки он не стоял в строю как вкопанный (ибо «строй – святое место», говорят чекисты), а держал себя непринужденно, – тоже «крикушник». Если чекисту-надзирателю показалось, что заключенный невежливо с ним разговаривал, – опять он в «крикушнике».

ЖЕНЩИНЫ

Женщины в СЛОНе главным образом заняты работами на рыбопромышленных командировках. Интеллигентные, каких там большинство, и особенно те, что покрасивее и помоложе, служат у чекистов-надзирателей по стирке им белья, готовят им обед.

Надзиратели (и не одни надзиратели) вынуждают их к сожительству с собою. Некоторые, конечно, сначала «фасонят», как выражаются чекисты, но потом, когда за «фасон» отправят их на самые тяжелые физические работы – в лес или на болота добывать торф, – они, чтобы не умереть от непосильной работы и голодного пайка, смиряются и идут на уступки. За это они получают посильную работу.

У чекистов-надзирателей существует издавна заведенное правило обмениваться своими «марухами», о чем они предварительно договариваются между собою. «Посылаю тебе свою мapуxу и пpoшу, как мы с тобой договорились, прислать мне твою», – пишет один чекист другому, когда его «возлюбленная» надоест ему.

СЛОН заключенным женщинам казенной одежды не выдает. Они все время ходят в своей собственной; через два-три года они совершенно оказываются раздетыми и тогда делают себе одежду из мешков. Пока заключенная живет с чекистом, он одевает ее в плохонькое ситцевое платьишко и в ботинки из грубой кожи. А когда отправляет ее своему товарищу, он снимает с нее «свою» одежду, и она опять одевается в мешки и казенные лапти. Новый сожитель, в свою очередь, одевает ее, а отправляя к третьему, опять раздевает.

Я не знал в СЛОНе ни одной женщины, если она не старуха, которая в конечном счете не стала бы отдавать свою «любовь» чекистам. Иначе она неизбежно и скоро гибнет. Часто случается, что от сожительства у женщин родятся дети. Ни один чекист за мое более чем за трехлетнее пребывание в СЛОНе ни одного родившегося от него ребенка своим не признал, и роженицы (чекисты называют их «мамками») отправляются на остров Анзер.

Отправка их производится по общему шаблону. Они стоят в шеренгах, одетые в одежду из мешков, и держат на руках своих младенцев, завернутых в тряпье. Порывы ветра пронизывают и их самих, и несчастных детей. А чекисты-надзиратели орут, переплетая свои команды неизбежной матерной бранью.

Легко представить, много ли из этих младенцев может остаться в живых.

Зимой они идут снежной дорогой во всякую погоду – в трескучий мороз и в снежную вьюгу – несколько километров до прибрежной командировки Ребельда, неся детей на руках.

В отчаянии многие женщины своих детей умерщвляют и выбрасывают в лес или в уборные, вслед кончая и сами жизнь самоубийством. «Мамок», которые умерщвляют своих детей, ИСО посылает в женский штрафной изолятор на Заячьи острова, в пяти километрах от Большого Соловецкого острова.

В КРЕМЛЕ

Тринадцатая рота находится в бывшем Успенском соборе (думаю, я не ошибаюсь в названии собора). Громадное здание из камня и цемента, теперь сырое и холодное, так как печей в нем нет, с его высоких сводов беспрерывно падают капли, образующиеся от человеческого дыхания и испарений. Оно вмещает до пяти тысяч человек и всегда битком набито заключенными. По всему помещению устроены трехъярусные нары из круглых сырых жердей.

Заключенный накануне работал часов двенадцать; придя с работы в роту, он потратил минимум два часа на стояние в очереди за получением хлеба и обеда и на самый обед; потом сушил свою одежду и обувь, или онучи; через час-полтора после обеда начинается вечерняя поверка, на ней он тоже стоит часа два. Лишь после нее он может лечь спать. Но шум и гам кругом не прекращается: кому-нибудь «бьют морду», надзиратели во все горло вызывают наряжаемых на ночную работу, ходят оправляться и разговаривают заключенные. Через несколько часов его поднимают на утреннюю поверку.

У входа в 13-ю роту справа и слева стоят громадные деревянные ушаты высотою метра в полтора, заменяющие уборную. Заключенный, желающий оправиться, должен об этом заявить дневальному, тот доложит дежурному по роте, а дежурный по роте разрешит идти в «уборную» тогда, когда наберется целая партия желающих. Дневальный ведет их к ушатам и ставит в очередь. Чтобы оправиться, заключенный должен влезть на высокий ушат с положенной на него поперек доской, где он будет оправлять свою нужду на глазах у всех стоящих внизу, выслушивая: «А ну-ка, ты, гнилой профессор! Защитник царя-батюшки! Слезай с кадушки пулей! Довольно! Засиделся!» и т. д.

Чтобы вынести такие ушаты, наполненные нечистотами, два человека продевают палку в ушки его и несут на плечах в «центроуборную». Несущие должны спускаться около ста метров по ступеням собора. Чернявский заставлял (обязательно священников, монахов, ксендзов и наиболее чисто одетых или отличающихся своими манерами интеллигентов) выносить их по нескольку раз в день. При этом, чтобы поиздеваться над «барами» и «длинногривыми», он заставлял уголовных преступников толкнуть наполненный до краев ушат, чтобы содержимое расплескалось и попало на впереди идущего, или же учил сбить с ног переднего или заднего из идущих, чтобы потом заставить интеллигентов и священников вытирать пролитое тряпками.

В 1929 году всем священникам 14-й роты через командира роты Сахарова было предложено остричься и снять рясы. Многие отказались сделать это, и они были отправлены на штрафные командировки. Там чекисты с мордобитием и кощунственной бранью остригли их насильно и наголо, сняли с них рясы, одели в самую грязную и рваную одежду и отправили на лесные работы. Польских ксендзов тоже переодели в такую одежду и отправили в лес. Вообще, надо сказать, что польским гражданам в СЛОНе достается больше, чем лицам других национальностей. При малейшем политическом осложнении с Польшей их сейчас же начинают всячески прижимать: они идут в карцеры или на штрафные командировки, где надзиратели быстро доводят их до «загиба».

Фото из альбома, подаренного Управлением Соловецких лагерей особого назначения

С. М. Кирову, первому секретарю Ленинградского обкома ВКП(б).

Соловки — русская голгофа: чем жил древний монастырь и как выживали в нём заключённые первого советского концлагеря СЛОН

Почему российский сериал «Обитель» по роману Захара Прилепина стоит посмотреть. Лайф сделал подборку фактов из истории Соловецкого монастыря, который в эпоху становления советской власти стал полем для непростых экспериментов, а для тысяч заключённых — самым последним экзаменом в жизни (1923–1939 гг). Чем известна святая обитель, угодившая на весы кровавого Молоха, где отсчёт жизней вёлся в геометрической прогрессии, — сначала для бывших дворян и священников, а потом и самих красных комиссаров.

Фильм снят по мотивам романа Захара Прилепина «Обитель», изданного в 2014 году, но лента практически не отступает от сюжета и основных линий. Автор смог примирить две России — царскую и советскую, попытался собрать в пазл крайне сложную и трагичную историческую правду. Уже в первой серии зритель наблюдает за теми, кто всего лишь пытается выжить, и теми, кто на костях решил построить «новый мир», когда верующие мужики снимают с кладбищ кресты, чтобы расчистить место для новой застройки, а главные революционеры пересыпают речь фразами на чистейшем французском.

В одном из своих интервью Захар Прилепин сказал, что в фильме «нет ни одного образа, который бы провис и потерялся». Звёздный состав сериала поддержали Сергей Безруков в образе демонического начальника лагеря Фёдора Эйхманиса, Евгений Ткачук, сыгравший главного героя — Артёма Горяинова, Александра Ребенок в образе чекистки, Виктор Добронравов, Виктор Раков — в образе заключённых и многие другие.

Сергей Безруков (справа) в образе демонического начальника лагеря Фёдора Эйхманиса. Фото © Wikipedia, «Обитель»

Фото © ТАСС / Шпикалов Георгий

Соловецкий монастырь, основанный в XV веке известным обличителем деяний Ивана Грозного святителем Филиппом, всегда занимал в истории России особое место. Соловки были не только местом молитвы, но и местом изгнания, ссылки, крепостью, стоявшей на самом краю земли и выдержавшей на своём веку немало осад. Сюда сами уходили из мира навсегда, сюда бежали в поисках спасения, сюда насильно отправляли жить и умирать бунтарей и старообрядцев, и не было в России края более далёкого, чем суровый Соловецкий остров. Бежать отсюда было некуда. Со временем Соловки стали настоящим символом России: далёкий холодный край, навсегда меняющий жизни и души, приближающий людей к Богу.

Со времён Ивана Грозного и до 1883 года в узких и холодных камерах монастыря находились узники — вероотступники и сектанты, изменники и заговорщики — всего около 500 человек. Самыми известными узниками стали сподвижник Петра I граф Пётр Толстой, сосланный вместе с сыном Иваном за заговор против Меншикова. Оба нашли последний приют на местном кладбище. Здесь же до казни содержался князь Василий Долгоруков — за заговор.

В 1776 году на Соловки был отправлен последний атаман Запорожской Сечи Пётр Калнышевский. В камере размером метр на два он провёл 26 лет, а после помилования отказался уезжать и умер через два года. С 1815-го по 1820 год здесь содержался шпион Наполеона Август Турнель. В 1827 году за сочувствие к декабристам в соловецкую тюрьму попал двоюродный дядя Александра Пушкина полковник Павел Ганнибал. Он вышел через шесть лет. Позже в тюрьме содержались мятежники и заговорщики.

Секс в царской России: почему жениться можно было «хоть на козе», как жили и работали элитные «камелии» и трактирные «хористки»

Но, конечно, самой горестной была судьба монастыря в советское время. В 1920 году его ликвидировали, в 1923-м там появился первый в СССР лагерь особого назначения — СЛОН, позже реорганизованный в СТОН — Соловецкую тюрьму особого назначения. В СЛОНе на первых порах политические зэки имели поблажки — они могли покупать продукты в магазине, их могли навещать родственники, им можно было отправлять продукты и одежду. В 1923 году там находилось 400 эсеров, анархистов, меньшевиков. Позже их место заняли белогвардейцы, интеллигенция и духовенство.

В 1927 году на Соловках из 12 896 зэков 9364 были русскими, 739 — евреями, 502 — белорусами, 353 — поляками, далее следовали украинцы, тюрки, грузины, татары, карелы, чуваши, чеченцы, ингуши, калмыки, греки и представители других национальностей. Были в лагере болгары, эстонцы, литовцы, венгры и турки — граждан других стран держали как заложников — для обмена в случае ареста коммунистов. Были даже индусы.

Возглавил СЛОН, а потом и систему соловецких лагерей 26-летний латышский стрелок Теодор Эйхманс — один из организаторов ГУЛАГа. По сути, он строил «государство в государстве» — систему со своими законами, своими СМИ и министерствами. Основными видами работ стали добыча торфа и лесоповал, но благодаря стараниям заключённого коммерсанта Нафталия Френкеля СЛОН превратился в настоящую страну со своей экономикой: зэки работали в мастерских, снабжали лагерь продукцией и даже отправляли её на экспорт.

Заключённые соловецкого лагеря особого назначения. Фото © Wikipedia

В СЛОНе была своя «валюта», существовало «высшее сословие» — зэки-чекисты, которые принимали участие в управлении.

Какие технологии западные страны выкрали в СССР

Сотрудники ОГПУ вели себя как князьки: сам Эйхман женился на девушке, приехавшей навестить отца. Латыш пообещал, что отпустит его. История умалчивает, сдержал ли он обещание.

Помогала лишь молитва

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Самым страшным местом на Соловках была Секирная гора. На ней умирали через два-три месяца. На макушке горы стояла церковь — её не топили и использовали как штрафной изолятор. Там зэка оставляли в нижнем белье. Спали штабелями, нижних задавливали до смерти. Заставляли сидеть на тонких жердях, а тех, кто падал, забивали дубинами. Забавой для охраны было привязать зэка к бревну и спустить с лестницы длиной в 300 ступеней. Окровавленный труп внизу отдирали от бревна и закапывали здесь же. Иногда устраивали соревнования: ставили заключённых гуськом и состязались — кто одним выстрелом убьёт больше человек.

За первые 10 лет на Соловках было загублено 7500 жизней. Самыми известными заключёнными лагеря стали учёный Дмитрий Лихачёв, протестовавший против реформы русской орфографии, философ и священник Павел Флоренский. Здесь же оказались иерархи, выступавшие против обновленчества: епископы Мануил Лемешевский, Игнатий Садковский, Нектарий Трезвинский и другие. Любопытный момент: всю историю существования лагеря в монастыре продолжалась церковная жизнь. Там жили монахи, они заведовали производством и молились.

В книге «Неугасимая лампада» Борис Ширяев писал, что заключённые тоже постились и причащались. Таинство евхаристии происходило в тёмном чулане театрального кружка, куда Дары приносили в солдатской кружке. На стрёме стоял турок Решад-Се-дад, который недавно был наркомом просвещения Аджаристана. Наказание за причастие было одно — гора Секирная.

В СЛОНе был учреждён даже Собор соловецких епископов — орган церковного управления. Его архиереями избирались архиепископы Евгений Зёрнов, Прокопий Титов, Иларион Троицкий, Петр Зверев. Все они были убиты и причислены к лику святых новомучеников и исповедников российских.

Что западные СМИ пишут о расстреле в Казани

Говорят, к Богу от земли всегда идёт вопль невинно убиенных, поэтому чего удивляться, что организаторы СЛОНа вскоре сами стали жертвами «большой чистки». Изобретатель ГУЛАГа Эйхманс был арестован в 1937 году как враг народа, обвинён в троцкизме и приговорён к расстрелу. Вы будете удивлены, но в 1956 году реабилитировали даже его.

Начальник СЛОНа Иван Апетер был уволен из НКВД за расстрел этапа в Карелии, затем арестован и расстрелян. То же самое случилось с его заместителем — Петром Раевским. Следующий начальник — Эдуард Березин, доведший количество зэков с шести тысяч до 30 тысяч, в 1938 году получил пулю в затылок от своих же «товарищей». Ещё один начальник тюрьмы — Мохов — помер во Владивостоке на пересылке.

В мае 1939 года заключённых разбили на две группы — тех, кто мог работать, отправили в Дудинку и Норильск, остальных, по слухам, погрузили на баржу «Клара» и затопили в ледяных пучинах Белого моря. Так окончилась судьба Соловецкого лагеря.

Только в 1967 году на Соловках был открыт музей-заповедник, а монастырь возобновил свою работу в 1990 году.

С чего всё начиналось

Фото © ТАСС / Сергей Яковлев

История монастыря началась с двух монахов — Савватия и Германа. Савватий некоторое время подвизался в Кирилло-Белозерском монастыре на Вологодчине, но потом избрал стезю пустынничества и ушёл сначала на Валаам, а оттуда — на север. Искал глухие места, где можно было бы спокойно посвятить жизнь Богу. В Карелии Савватий познакомился с монахом Германом, вдвоём они ушли дальше и поселились на острове в Белом море.

Там Савватий провёл последние годы жизни, а когда настала пора умирать, пришёл в ближайшее село, причастился и умер. Герман в это время ушёл в Поморье за продуктами. Вернулся он не один, а с монахом Зосимом, который тоже решил спасать душу вдали от мира. Постепенно община монахов разрасталась, и по указанию Зосимы они поставили первый деревянный храм во имя Преображения Господня.

Куда исчезло НЛО, упавшее в карельское озеро, и почему жители до сих пор боятся ходить в лес по ночам

Зосима, Савватий и Герман стали первыми святыми монастыря, первыми духовными «кирпичиками», заложенными в основание обители. Однажды монах Иосиф, поднявшись на гору на острове Кузов, увидел, как из середины Соловецкого острова к небу восходят огненные столпы. Братия объяснила ему, что это святые «сияют из гробов своих».

Но по-настоящему Соловецкий монастырь был отстроен и возвысился при игумене Филиппе — будущем митрополите всея Руси. Вырастал он на скудной, северной, каменистой земле под стать природе и самой России: кряжист, каменист — не храм, а крепость, способная и веру отстоять, и перед врагом не склониться. При нём монахи возвели каменные храмы, создали систему каналов между озёрами, поставили мельницы, кузницу, амбары, провели каменные дороги, обустроили ферму.

Отношения с властями были сложными, но монахи всегда называли себя «царскими богомольцами», подчёркивая принадлежность к России. Во времена Смуты Соловки стали настоящим духовным центром Руси. Поэтому немудрено, что они отказались принимать «новый обряд» и не подчинились царю Алексею Михайловичу, за что попали в долгую продовольственную блокаду.

Противостояние длилось восемь лет, и в 1677 году монастырь был взят за ночь: благодаря предателю стрельцы разломали в стене заложенное окно и ночью проникли в обитель. Расправа с монахами была жесточайшей — их резали, рубили головы, вмораживали в лёд. Местные крестьяне ещё долго находили по берегам моря тела страдальцев.

Но бывали и времена, когда монахи обители стояли насмерть, защищая рубежи Отечества. В XVI и XVII веках монахи отбили несколько нападений шведов, а в 1854-м до Соловков докатилась Крымская война и на горизонте появились два английских фрегата — «Миранда» и «Бриск». Арсенал Соловков состоял из бердышей и секир, оставшихся от стрельцов, и 20 старинных пушек. К счастью, в обитель успели привезти восемь 6-фунтовых пушек и 60 снарядов к каждой, осадных инженеров и артиллеристов. Очень помогла монахам инвалидная команда, охранявшая заключённых. Отставные солдаты установили пушки, соорудили береговые батареи и совершали вылазки против англичан.

Англичане предъявили ультиматум и предложили «гарнизону крепости» сдаться, а после отказа начали бомбардировку монастыря, но единственное, что смогли сделать, это разбить сарай и разбомбить кладбище. В конце концов им пришлось уйти несолоно хлебавши. Впрочем, «цивилизованные» европейцы отыгрались, разорив сёла на берегу Белого моря и разграбив Онежский Крестный монастырь.