синдром отложенной жизни тест

Синдром отложенной жизни: признаки, как бороться

Многие из нас неоднократно сталкивались с такими высказываниями со стороны близких: «Вот закончи школу, тогда и будешь заниматься чем захочешь», «Сначала закончи школу/институт, а потом уже занимайся всяким баловством», «Найди хорошую работу, а потом думай о семье» и т.д. Конечно, такие установки от взрослых легко поддаются объяснению и в тоже время являются хорошим примером синдрома отложенной жизни — состояния, которое мешает жить сегодняшним днем, получать от него максимум удовольствия и пользы (это касается всех без исключения жизненных сфер). В итоге мы попусту теряем драгоценное время, упускаем возможности, создаем ложные приоритеты.

Что представляет собой синдром отложенной жизни?

Для некоторых уже взрослых людей вся жизнь превращается в ожидание какого-то события или явления, которое принесет за собой необходимые изменения, счастье и позволит наконец заняться любимым делом и т.д. Один из ярких признаков синдрома отложенной жизни — фразы наподобие «Сейчас моя жизнь меня не особо устраивает, но вот когда я …, то все будет просто отлично, «Сейчас я не чувствую себя счастливым, но вот когда…». Этим самым «вот когда» может быть все, что угодно: переезд в другой город или страну, повышение, свадьба и т.д.

Синдром отложенной жизни, известный также как невроз отложенной жизни, получил свое название потому, что подверженный ему человек живет скорее в мечтах о будущем, а не в настоящем. Он как бы откладывает свою жизнь на потом и находится в вечном ожидании события/дня Х. При этом сознание словно фиксируется на предстоящем событии, из-за чего мы не можем проводить время эффективно и попросту «убиваем время».

Невроз отложенной жизни может выступать в качестве защитного механизма психики. Ведь так приятно и безопасно находиться в привычных условиях — в своей зоне комфорта. Вне ее нас ждет множество проблем и разочарований, но никак не победы и достижения. Также на его развитие могут оказывать влияние самые разные факторы — начиная с наследственности и неправильного воспитания и заканчивая неуверенностью в себе и эмоциональной нестабильностью.

Признаки синдрома отложенной жизни

Узнали себя? Тогда нужно срочно менять жизненную стратегию и начать бороться с синдромом отложенной жизни. В противном случае это путь в никуда, всегда будет казаться, что впереди вас ждет «что-то лучше».

Как избавиться от синдрома отложенной жизни: 4 совета психолога

Многие из нас всегда ищут причины для того, чтобы реализовать свои мечты позже, когда-нибудь потом. А вы часто откладываете свои дела, мечты и жизнь? Если ответ утвердительный, хотим дать вам два действенных совета: не откладывайте жизнь на потом и обращайтесь в Центр гармонии души и тела «Здесь и сейчас» — уютное пространство, где вы сможете получить необходимую поддержку и сделать первый шаг на пути к достижению желаемого результата, спокойствию и душевному равновесию.

консультация психолога по вопросу, как избавиться от синдрома отложенной жизни

Болезнь загнанных лошадей — лицо современной депрессии

По мнению экспертов ВОЗ, депрессивные расстройства как причина временной нетрудоспособности и по степени наносимого экономического ущерба в скором времени выйдут на одно из ведущих, если не на первое место. При этом психиатры, психотерапевты, врачи других специальностей все чаще замечают, что пациенты, страдающие депрессией, уже довольно давно почти совсем утратили свой классический, описанный Ясперсом «облик» и жалуются на что угодно, но только не на пониженное настроение, чувство тоски или заторможенность. Так называемая атипичная, маскированная или ларвированная депрессия стала, пожалуй, извините за каламбур, наиболее типичной. Это затрудняет её выявление и, естественно, оказание эффективной, своевременной помощи.

Пациенты месяцами, а иногда годами обивают пороги кабинетов терапевтов, хирургов, неврологов, кардиологов, гастроэнтерологов, делают дорогостоящие исследования, «испытывают» на себе десятки медикаментов. Все чаще приходится наблюдать, когда интернисты, отчаявшись помочь пациенту со стойкой артериальной гипертензией, аритмией, язвенной болезнью или колитом, у которого нет четких признаков депрессивного расстройства, присоединяют к терапии антидепрессант и достигают быстрого улучшения при лечении, казалось бы, чисто соматического недуга.

В чем же причина такого явного, быстрого, если не сказать – катастрофического патоморфоза?

Объяснение кроется в резких изменениях условий жизни современного человека и россиян в особенности. Нас, десятилетиями пребывавших в «сонной одури застоя», а теперь вынужденных локтями, кулаками, другими местами и, к счастью, все чаще – мозгами отвоевывать достойное место под солнцем. Но, как говорится, нет добра без худа, все убыстряющийся темп современной жизни, все эти информационные и технологические «взрывы», безжалостность конкуренции неизбежно порождают настоящую эпидемию хронического стресса, захватывающую практически все слои нашего общества. Однако стресс, скажете вы, проблема всем известная и хорошо изученная, при чем здесь депрессия? А при том, что именно стресс множит число «депрессий истощения», «вегетативных», «соматизированных», «ларвированных» и иных подобных атипичных депрессий, в основе которых лежат особые механизмы, вносящие своеобразие в клиническую картину депрессивных расстройств.

В анамнезе у таких пациентов обычно не прослеживаются наследственная отягощенность или конкретная «свежая» психотравма, не видно четко очерченных «эпизодов» или «фаз», а чаще наблюдается жаркое «горение» на работе, череда «ударов судьбы», просто неутихающая боль за годы, прожитые бесцельно или в погоне за миражом, беспокойство за детей, тщетно мечущихся в попытках выбиться в «люди» или, напротив, выбившихся, и теперь пожинающих плоды успеха, которые уж очень напоминают яблоки с известного дерева в райском саду. В поведении этих людей обычно нет «пресловутой» психомоторной заторможенности, временами они даже могут казаться активными, «бойкими», лишь иногда как бы тускнеет взгляд или на лицо набегает «облако», особенно если удается нащупать по-настоящему важную для данного человека, «больную» тему. Настроение такие пациенты характеризуют как «нормальное» или, в крайнем случае, неустойчивое. Лишь при более тщательном расспросе выясняется, что периодически и со временем все чаще они ощущают «усталость от жизни», задерганность, раздражение, внутреннее напряжение, тревогу, невозможность расслабиться. Нередко отсутствует чувство отдыха после сна, выходных или отпуска, накатывают апатия, «лень», или жизнь теряет полноту и яркость, протекает, как на «автопилоте»; у случайно вырванного из повседневной суеты человека появляется растерянность — он не знает, что делать, чего хотеть.

В большинстве же случаев жалобы таких пациентов носят чисто соматический характер и при этом часто находятся объясняющие эти жалобы, вполне реальные, подтвержденные параклиническими исследованиями соматические заболевания. Лишь иногда опытные интернисты могут заметить то, что, к примеру, выраженность и стойкость болевого синдрома при остеохондрозе или гастрите или другие симптомы как бы преувеличены, то есть создается впечатление их аггравации, и они обычно резистентны к лечению.

Симптоматика таких депрессивных состояний практически не отличима от так называемого «синдрома хронической усталости», характерного для длительно протекающих вирусных инфекций, и с этим синдромом депрессии следует дифференцировать в первую очередь. Правда, такая дифференциальная диагностика довольно сложна технически и требует высокого профессионализма специалистов и современной лабораторно-инструментальной базы.

Каковы же патогенетические механизмы обсуждаемого типа депрессий?

Для объяснения их развития наиболее приемлема концепция неспецифических защитно-приспособительных реакций нервной системы, предложенная Ю.Л. Нуллером. Когда в результате длительных истощающих воздействий (хронического стресса) развивается общий дефицит энергетических ресурсов организма (в первую очередь – ресурсов нервной системы) по цепи обратной связи включается неспецифическая реакция тревоги (иногда пациенты ощущают это физически – жалуются на ухудшение сна, внутреннюю дрожь, напряжение мышц, появляются симптомы, которые принято считать «невротическими», — упорные цефалгии в виде «каски» на голове, «комок» в горле или затруднения глотания, ощущение нехватки воздуха или усиленного биения сердца). Параллельно по закону locus minoris resistencia обостряются старые или проявляются дремлющие соматические болезни, что также никак не способствует выявлению истинных пусковых механизмов расстройства здоровья. Так как реакция тревоги (неспецифическая активация) не решает проблемы, и истощение нервной системы продолжается, включается второй, более глубокий «эшелон» защиты — депрессия, которая в рамках данной концепции является не болезнью, а выработанным эволюцией особым механизмом охранительного торможения, не позволяющим растратить последний, «неприкосновенный» запас сил. Но для разумного, живущего в обществе человека этот механизм теряет свое защитное значение – он не может «спрятаться» от жизни, движимый чувством долга, ответственности, подчиняясь общепринятым правилам и социальным законам, наконец, просто по инерции, он продолжает суетиться и при этом постоянно получает от своей нервной системы сигналы о приближающемся внутреннем «банкротстве». Обладая способностью прогнозировать, такой человек на сознательном или подсознательном уровне как бы постоянно задается вопросом: «Как же жить дальше, находясь в состоянии выжатого лимона?». И смутно предчувствует или представляет возможность наступления полного краха по всем направлениям. Это порождает усиление тревоги, периодически достигающей степени отчаяния или паники. Последняя нередко сопровождается вегетативными «бурями» (в виде колебаний АД, аритмий, дискинезий желудочно-кишечного тракта), которые ранее обычно причислялись к вегето-сосудистой дистонии или к диэнцефальным (гипоталамическим) кризам, а теперь все чаще именуются «паническими атаками».

При повторении таких кризов или атак включаются обсессивно-фобические механизмы, которые наряду с вышеописанными защитно-приспособительными реакциями формируют порочный круг самоподдержания депрессии. И когда все эти механизмы, действующие не только на психологическом, но и на биологическом уровне, включены, пациенту, к сожалению, часто уже не в состоянии помочь ни полноценный отдых, ни самые изощренные психотерапевтические методики. Необходимы средства, надежно разрывающие порочный круг «истощение – тревога – истощение» и блокирующие приспособительные реакции нервной системы, утратившие у человека свой защитный смысл и лишь поддерживающие состояние болезни.

Пока на роль таких средств могут претендовать лишь транквилизаторы и антидепрессанты.

Кроме того, терапия депрессий всегда требует комплексного подхода. Наряду с всесторонним обследованием (из-за вышеописанных трудностей разграничения соматических и «депрессогенных» симптомов) лечение антидепрессантами должно сочетаться с психотерапией и психологическим консультированием. При этом психотерапия и работа психолога, независимо от применяемых методик, призваны обеспечивать решение следующих принципиально важных задач.

Терапия современных депрессий – процесс обычно результативный, но далеко не простой и безоблачный, достаточно часты рецидивы, нередко возникает тенденция к хронизации депрессивных расстройств.

Пока еще не предложен идеальный антидепрессант, сочетающий в себе высокую активность, «силу», широту спектра действия с отсутствием побочных эффектов. В Областном консультативно-диагностическом центре широко используются самые современные схемы лечения и комбинации препаратов, отличающиеся большей надежностью, универсальностью и минимальными побочными эффектами и рекомендуемые ведущими специалистами неврологии и психотерапии.

В ОКДЦ ведет консультативный прием врач-психотерапевт Владимир Михайлович Подгрушный, готовый помочь в сложной ситуации.

«Начну с понедельника»: 6 форм прокрастинации (откладывания дел на потом) и их причины

Откладывание дел до определенного момента считается нормальным, так мы избегаем лишней суеты.

Серьезный признак — когда постоянно и надолго откладываются важные вопросы: поход к врачу, выбор вуза и профессии, создание семьи. Откладывание может превратиться в обычное, «рабочее» состояние, в котором человек проводит бо́льшую часть времени. Все важное откладывается «на потом», а когда сроки проходят, человек либо отказывается от запланированного, либо пытается сделать всё «рывком», за невозможно короткий промежуток времени. Это приводит к неприятностям по службе, упущенным возможностям, недовольству окружающих и проблемам со здоровьем.

Прокрастинацией называется откладывание дел «на потом», «на завтра», «на понедельник», избегание принятия важных решений.

В каких формах проявляется прокрастинация

К разнообразным формам этого психологического явления относят также боязнь рисковать и составление грандиозных невыполнимых планов.

Проявления прокрастинации можно свести к шести формам, которые помогают избегать проблем и откладывать решения.

1 Ничегонеделание. Основа — детские проблемы, нежелание взрослеть, инфантильность. Несформированность навыков саморегуляции, контроля. Здесь нужна элементарная твердость.

2 Сверхадаптация. Человек живет для других — и делает все, чтобы не жить для себя, не реализовывать свои цели и желания. Спасатель. Здесь важно понять, что это дает. Может быть, это повышает собственную значимость?

3 Ажитация (возбуждение). Занимается всем кроме того, что надо. Избегание. Здесь важно понять, какие у человека есть страхи, связанные с важными решениями.

4 Агрессия. Все вокруг виноваты в том, что я ничего не делаю. Непризнание своих ошибок.

5 Дух противоречия. Протестное поведение. Особенно если есть команда «сверху» делать что-то или не делать. Саботаж как пассивный протест. Требовать непосильное могут родители, начальник, партнер или друзья.

6 Беспомощность. Я не достоин, я ничего не могу, не умею. Жертва. У меня все равно ничего не получится. Низкая самооценка. Выученная беспомощность.

Почему возникает прокрастинация

На уровне сознания мы ставим цели, которые касаются работы и карьеры, саморазвития, личной жизни, здоровья и семьи.

Для бессознательного наши цели — это «бесполезный» труд, всплески негативных эмоций, тяжелый опыт, мысли, нагрузка, выход из зоны комфорта. Возникает сопротивление — защитная функция организма, инстинкт самосохранения.

Иногда сопротивление преодолеть удается, иногда нет. Причины слишком сильного сопротивления и прокрастинации могут быть следующими:

Страх чемпиона. Многое уже сделано, остался один шаг, но что дальше?

Страх перемен. Вдруг это обернется для меня еще большими проблемами, большей ответственностью?

Низкая самооценка, неуверенность в том, что все получится. Стоит ли в это вкладываться? Может, лучше синица в руках, чем журавль в небе?

Вторичные выгоды. Что потеряю, если достигну желаемого?

Внутриличностный конфликт. И хочется, и колется, и мама не велит.

Выбор между равноценными вариантами. Эффект буриданового осла.

Еще одной причиной прокрастинации является выбор между негативными вариантами. Что воля, что неволя.

Травмирующий негативный опыт. Было уже и ничем хорошим не закончилось, стоит ли начинать?

Программирование значимых людей. У тебя все равно ничего не получится.

Убеждения других и самоубеждения. Зачем тебе это надо?

Самоидентификация с эталоном. Как он/она я все равно не смогу.

Самонаказание. Я не достоин, так мне и надо.

Выявить у себя страхи и конфликты без психолога сложно, но можно ответить на пять вопросов, которые покажут, есть ли у вас что-либо из этих трудностей.

Как выявить причины прокрастинации (психологические блоки)

Прокрастинация простыми словами представляет собой сложный психологический и поведенческий феномен, тесно связанный с мотивационной сферой личности. Если вы саботируете какие-то действия или решения, задайте себе следующие вопросы:

Когда вы точно убедились, что откладываете что-то важное и попробовали разобраться в причинах, можно начать бороться с прокрастинацией.

Как снизить уровень прокрастинации: метод важного и срочного

В рамках дисциплины Time management («Управление временем») существует целый ряд методик, которые позволяют снизить уровень прокрастинации, уменьшить стресс, повысить реальную отдачу от труда и удовлетворенность от жизни.

Для снижения уровня прокрастинации авторы метода предлагают разделять все дела по двум критериям: важности и срочности. Таким образом, выделяется всего четыре категории дел, на которые уходит время:

важные и срочные дела

важные и несрочные

неважные и срочные

неважные и несрочные

Важное и срочное. Это неотложные дела — аварийная ситуация, болезнь, крайний срок, угроза жизни, семейный кризис.

Выполняя важные и срочные дела, следует помнить, что все это делается ради «важных и несрочных» жизненных целей, и осознавать, для каких именно:

Важное и несрочное. Это жизненные цели, планы, важные задачи, что придают смысл жизни. Именно эти дела имеют наибольшее влияние на жизнь человека в целом, при этом прокрастинация, в первую очередь, затрагивает именно их.

Неважное и срочное. Это ежедневные мелочи, такие как уборка (можно нанять помощника по дому), длительные разговоры по телефону с мамой, поход в магазин (можно заказать доставку), проверка почты и новостей в соцсетях, гости по выходным. Неважность этих дел не означает, что их все можно вообще не делать. Но нужно осознавать, что они не слишком существенны, и от них можно отказаться в пользу дел первой и второй категории.

Неважное и несрочное. Это категория ежедневных дел, которые вносят очень маленький вклад в качество жизни, либо не делают его вообще, но отнимают время. Этим делам дается время, когда человек не знает, в каком направлении лучше двигаться: ответы на все звонки, болтовня с родственниками в рабочее время, затягивающиеся чаепития, деловой и личный спам, интернет-блоги, игра в карты, посиделки до поздней ночи.

Как справиться с прокрастинацией

Прокрастинация — это привычка, глубоко укоренившаяся модель поведения. Ее сложно изменить в один день, поэтому нужно быть готовым поработать над ней длительное время и, в идеале, записывать все изменения. Привычки перестают быть привычками, когда вы избегаете их повторения.

Предлагаю девять шагов для работы с прокрастинацией.

1 Понаблюдать, на что вы тратите время. Запишите расписание вашего дня сегодня, вчера, позавчера, неделю назад.

2 Отметить, к какой категории относятся эти дела: важные и срочные, неважные и несрочные, и так далее.

5 Перефразировать свой внутренний диалог. Замените фразы «нужно» и «должен», подразумевающие что у вас нет выбора, на фразу «я выбираю». Этим вы показываете, что вы владеете ситуацией, и что это важно сделать в первую очередь для вас.

6 Составить новое расписание – еще один важный шаг для борьбы с прокрастинацией. Потратьте на это какое-то время. Когда список дел нагляден, то даже откладывая что-то на потом, вы все равно выполняете полезную работу. Список можно составлять ранжируя дела по приоритетам, но выполнять в распорядке важности не обязательно, сначала можно сделать то, что легче. Перенесите все планы на внешние носители — на бумагу, в вордовские файлы, в календарь или специальные приложения для задач. Это разгрузит мозг.

7 Выделять время на задержки и отдых. Необходимо научиться распределять силы, чтобы все задуманное было осуществлено без надрыва. Умейте сочетать работу и отдых. Найдите баланс и оптимальный темп жизни, который позволит вам сохранять спокойствие и безмятежность.

8 Рассказать о своих важных планах друзьям и родственникам. Попросите кого-нибудь проверить вас. Давление коллектива работает! Это принцип групп взаимопомощи.

9 Пообещать себе награду. Если вы выполните сложную задачу вовремя, вознаградите себя угощением, например, кусочком торта или кофе в любимом кафе. И обязательно отметьте, как приятно чувствовать, что вы довели дело до конца!

Если вам сложно избавиться от прокрастинации самостоятельно, можно обратиться к профессионалам — психологу или психотерапевту.

Синдром отложенной жизни: почему счастливое завтра так никогда и не наступает?

Понятие «синдром отложенной жизни» появился лишь в конце 90-х прошлого века. Хотя до этого люди тоже страдали им — только не знали, как называется такое состояние. Современность стала для его появления и развития самой благоприятной средой. Сумасшедший ритм жизни, цейтноты, дедлайны, гонка за материальным благополучием, желание «быть как все» — и вот уже человек попадает в ловушку собственной прокрастинации: «У меня всё обязательно будет… но потом». В чём суть этого психологического явления и какими последствиями оно чревато для жизни и здоровья?

Кратко о состоянии?

Данное понятие было впервые употреблено в 1997 году. Владимир Павлович Серкин — доктор психологических наук, профессор МГУ, писатель — подробно расписал, что такое синдром отло

женной жизни (сокращённо — СОЖ). Это не психическое отклонение или заболевание, а особое состояние, когда человек снова и снова проигрывает в собственном сознании определённый жизненный сценарий, о котором он страстно мечтает. В нём всегда чётко выражены 3 основные части:

Нельзя путать данный феномен с мечтами и жизненными ориентирами. Это два совершенно разных явления. Когда человек ставит перед собой цель, он стремится к её достижению, решает на пути более мелкие задачи, поступается какими-то принципами и идеалами. В конце концов добивается того, чего хочет. При этом ощущение, что настоящее — боль, серость и пустота, а после точки победы будут сплошные благоухания и сладость, отсутствует. Каждый из периодов воспринимается объективно.

Психология синдрома отложенной жизни совершенно иная. Суть в том, что у точки достижения отсутствует чёткая формулировка. Иногда у неё есть временные рамки: «Как закончу школу», «После университета», «Когда уволюсь», «Когда перееду», «Когда женюсь» и т. д. Но чаще всего для неё подбирают более отвлечённые характеристики: «когда-нибудь», «потом», «скоро», «однажды». И начинаются мечты о том сладком существовании, которое наступит после.

Индивид, растворяясь в этих иллюзиях, чаще всего совершенно ничего не предпринимает для того, чтобы приблизиться к желаемому. Не учится, не работает, не ведёт здоровый образ жизни и пр. В противоположной ситуации, страдающий синдромом, кладет на жертвенный алтарь всё, жёстко ограничивая себя во всём, но так ничего и не достигает. «На потом» переносится любовь, отпуск, карьера, покупки, встречи, сдача диплома. Оказывается, что откладывается сама жизнь.

Примеры жизненные и литературные

Яркие примеры синдрома можно найти как в литературе (художественной и научной), так и в жизни.

Автор термина, В. П. Серкин, приводил в пример людей, живущих на севере. Большинство из них ненавидят своё настоящее существование из-за тяжёлой работы, жёсткого климата, проблем со здоровьем. 90% из них мечтают переехать: «Вот накоплю денег, перееду — и будет всё по-другому». В итоге покидают эти края единицы, а остальные умирают стариками в холоде и морозе, так и не дождавшись точки достижения.

Синдромом отложенной жизни страдала всем известная Скарлетт О’Хара — главная героиня романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром». Помните её любимую фразу: «Я подумаю об этом завтра»?

В романе Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока» рассказывается о супругах. Муж купил на рынке красивые ботинки, хотел сразу же надеть их. Но жена не дала — спрятала, сославшись на то, что в такой нарядной обуви он будет ходить только по воскресеньям в храм. А он вечером того же дня помер.

Те, кто успел пожить в СССР, наверняка помнят, как бабушка прятала в сундуки и шкафы самые красивые сервизы, дорогую одежду, лучшие вещи. И на вопрос: «Зачем?» — отвечала: «Потом пригодится».

Сейчас с синдромом отложенной жизни связывают в основном два феномена. Первый — «феномен вахтовика», похожий на случай с жителями севера, описанный Серкиным. Такие люди уезжают на тяжёлую работу в невыносимые условия, чтобы заработать деньги на достойное существование на Родине. Но чаще всего так там и остаются. Второй — «феномен директора» (или трудоголика). Когда человек всё свободное время посвящает работе, не ездит в отпуск, мало отдыхает, не уделяет внимания семье, но при этом оправдывается: «Ещё чуть-чуть — всё брошу и заживу красиво!». На самом деле это «чуть-чуть» (точка достижения) так и не наступает.

Минусы есть, а плюсы имеются?

С одной стороны, синдром отложенной жизни очень удобен. Психологи сравнивают его с коконом, в который прячется человек, чтобы оправдать свои страхи, лень, прокрастинацию. У него есть мечта, которая даёт мнимое ощущение покоя.

С другой стороны, минусов у такого состояния гораздо больше. И речь не только о том, что мечта так и остаётся неосуществимой, т. е. не получается ничего добиться. Последствия проявляются в психологическом плане:

Страдающий избегает проблем, надеясь, что гнетущие ситуации разрешатся сами собой. Как только они появляются на горизонте — он начинает фрустрировать, вызывать в голове картинки сказочного будущего, которое скоро наступит. Но трудности никуда не исчезают. Сессию всё так же нужно сдавать. Ремонт необходимо делать. Работу надо искать. Это приводит к развитию невроза.

В какой-то определённый момент весь этот «нарыв» вскрывается: из института выгнали, потолок в буквальном смысле упал на голову, деньги кончились и в долг никто не дал. Такой кризис заканчивается серьёзным невротическим срывом, требующим консультативной профессиональной помощи. Редко кто может вернуться к реальности посредством собственных рефлекторных усилий. Если меры предприняты не будут, ситуация рискует закончиться суицидом.

Причины развития СОЖ

Так как синдром отложенной жизни описан в научно-психологической литературе слишком схематично, а само понятие было введено не так давно, причины развития этого состояния точно не названы. Предполагают, что решающую роль в каждом отдельном случае играют разные факторы.

Развитию СОЖ могут способствовать профессиональные, бытовые или жизненные условия. Например, человек едет рабочим в северные широты и сталкивается там с феноменом вахтовика.

В группе риска люди, которых в детстве постоянно кормили сказками: «Подожди — вот получишь «пятёрку» по математике, закончишь год отличником, выпустишься из школы, поступишь в университет, женишься…». В итоге так ничего и не меняется. Синдром отложенной жизни также развивается у тех, кто обладает слишком бурной фантазией и путает реальность с вымышленным миром.

Симптоматическая картина

Психологи называют следующие признаки синдрома отложенной жизни:

О синдроме говорят при наличии 3-4 симптомов, наблюдающихся на протяжении не менее 5 лет.

Классификация

Страдающие синдромом отложенной жизни делятся на 3 группы.

На первый взгляд похожи на вполне нормальных, целеустремлённых людей. Ради мечты на протяжении многих лет работают не покладая рук, ограничивают себя во всём, влачат убогое существование. Но каждый раз отодвигают точку достижения всё дальше и дальше. Например, хочется съездить в отпуск в Западную Европу, как и все. В течение нескольких лет копил нужную сумму, но вдруг потратил её на что-то другое, более пустое. Или неожиданно появилась новая мечта — отправиться в кругосветное путешествие. И круг трудоголизма начинается заново.

Сосредотачиваются на проблемах других людей. Всем помогают, готовы в любую минуту подставить плечо, добры и сострадательны. Когда же им напоминают, что надо бы заняться своей судьбой, отмахиваются: «Потом!». Причина такого поведения — страх брать ответственность за собственные решения.

Самые безынициативные и бездеятельные. Из-за дефицита личностных ресурсов выбирают тактику ожидания и ничего не делают для того, чтобы приблизиться к точке достижения.

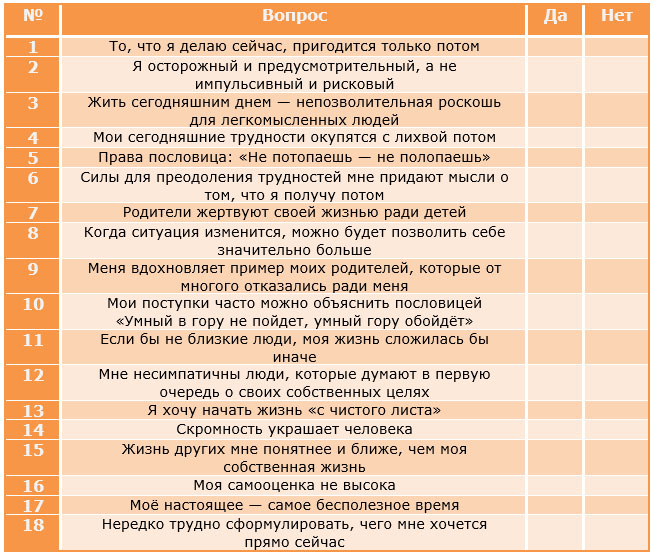

Так как синдром отложенной жизни не является отдельным психическим заболеванием, конкретная диагностика отсутствует. Однако можно самостоятельно пройти тест, чтобы проверить, есть ли к нему склонность.

Отвечать на вопросы нужно быстро, не задумываясь. Возможные варианты — только «да» или «нет».

Подсчитайте положительные ответы. Если их оказалось более 9, вы предрасположены к синдрому отложенной жизни.

Что делать? Как научиться жить сегодняшним?

Определённого рецепта, как бороться с синдромом отложенной жизни, нет. Всё лечение сводится к консультативной помощи. При неврозе в качестве последствия назначаются антидепрессанты и транквилизаторы. Чтобы помочь человеку преодолеть СОЖ, специалист может выбрать одно из психотерапевтических направлений.

Рекомендуемый алгоритм действий должен быть утверждён лечащим специалистом. Он может быть следующим:

Чтобы не стать заложником синдрома отложенной жизни, нужно уметь видеть радость в каждом мгновении, быть счастливыми здесь и сейчас, уделять внимание разным аспектам происходящего. Но при этом нельзя забывать и о будущем. Над тем, чтобы оно было успешным, придётся много работать, ставить реальные цели и обязательно достигать их. Однако одной из составляющих положительного результата является ещё и отдых.