Пролапс что это означает в кардиологии

Пролапс митрального клапана

Общие сведения

Митральный клапан расположен между левым предсердием и левым желудочком.

Пролапс митрального клапана (ПМК) — это порок сердца, при котором происходит прогибание створок митрального клапана в левое предсердие во время сокращения левого желудочка. В норме во время сокращения предсердия клапан открыт и кровь поступает в желудочек. Затем клапан закрывается и происходит сокращение желудочка за счет которого кровь выбрасывается в аорту. При ПМК пролабирование «прогибание» створок клапана во время сокращения левого желудочка приводит к тому, что часть крови поступает обратно в предсердие. Клинические признаки ПМК проявляются только при выраженном обратном забросе крови. Этот порок обычно встречается у молодых людей, чаще у женщин в возрасте от 14 до 30 лет. В большинстве случаев ПМК протекает бессимптомно, не приводит к нарушениям работы сердца и является случайной диагностической находкой при проведении эхокаридиографии сердца (ЭХО-КГ). В редких случаях величина обратного заброса крови велика и требуется коррекция порока, вплоть до хирургического вмешательства.

Причины заболевания

Симптомы ПМК

В большинстве случаев пролапс митрального клапана протекает бессимптомно и его выявляют случайно при профилактическом обследовании.

К симптомам ПМК можно отнести:

Перечисленные симптомы не являются специфичными. Однако, при обследовании молодых людей с подобными жалобами часто выявляется ПМК.

Диагностика пролапса митрального клапана

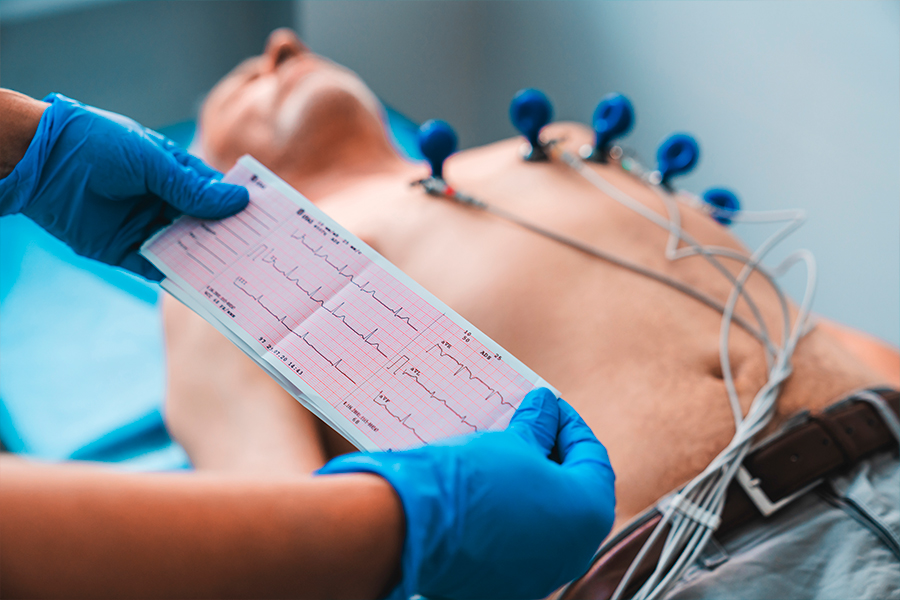

При аускультации сердца терапевт или кардиолог может услышать характерный шум. При подозрении на порок сердца пациента направляют на электрокардиографию (ЭКГ) и эхокардиографию сердца (ЭХО-КГ).

Лечение

При бессимптомном те¬чении пролапса митрального клапана без признаков недостаточности митрального клапана нет необходимости в проведении лечения. Рекомендуют контрольное ЭХО-КГ 1 раз в год, наблюдение у кардиолога, отказ от употребления крепкого чая, кофе, алкоголя, курения.

Активное лечение необходимо лишь в том случае, когда пролапс сопровождается нарушениями ритма сердца и болями в сердце. В этом случае могут потребоваться специальные лекарственные препараты, которые назначит кардиолог.

При наличии митральной недостаточности в некоторых случаях показано выполнение пластики или протезирования клапана.

Осложнения

ПМК в большинстве случаев протекает благоприятно, однако иногда может приводить к серьезным осложнениям:

Пролапс [пролабирование] митрального клапана (I34.1)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

На современном этапе единая классификация пролапса митрального клапана (ПМК) отсутствует.

Наиболее часто используется классификация ПМК, представленная ниже.

По возникновению:

Этиология и патогенез

Эпидемиология

Клиническая картина

Cимптомы, течение

У женщин клинические симптомы встречаются чаще. Среди них тошнота и «ком в горле», повышенная потливость, вегетативные кризы, астеновегетативный синдром, периоды субфебрилитета, синкoпальные состояния.

Вегетативные кризы могут появляться спонтанно или ситуационно, повторяются не менее трех раз в течение трех недель, не связаны со значительным физическим напряжением или угрожающей жизни ситуацией. В основном кризы не сопровождаются яркой эмоциональной и вегетативной аранжировкой.

Характерные аускультативные признаки ПМК

— изолированные щелчки (клики);

— сочетание щелчков с позднесистолическим шумом;

— изолированные позднесистолические шумы (ПСШ);

— голосистолические шумы.

Необходимо различать щелчки ПМК и щелчки изгнания, которые возникают в раннюю систолу и могут быть аортальными и легочными.

Аортальные щелчки изгнания выслушиваются, как и при ПМК, на верхушке, не меняют свою интенсивность в зависимости от фазы дыхания.

Легочные щелчки изгнания выслушиваются в области проекции клапана легочной артерии. Их интенсивность изменяется при дыхании, они лучше слышны во время выдоха.

Наиболее часто ПМК проявляется сочетанием систолических щелчков с позднесистолическим шумом, который обуславливается турбулентным током крови, возникающим из-за выбухания створок и вибрации натянутых сухожильных нитей. Зачастую более отчетливо сочетание систолических щелчков и позднего шума выявляется в вертикальном положении после физической нагрузки.

Позднесистолический шум лучше выслушивается в положении лежа на левом боку. Он усиливается при проведении пробы Вальсальвы и меняет свой характер при глубоком дыхании: на выдохе шум усиливается и иногда приобретает музыкальный оттенок.

В некоторых случаях при сочетании систолических щелчков с поздним шумом в вертикальном положении может регистрироваться голосистолический шум.

Примерно в 15% случаев наблюдается изолированный позднесистолический шум. Он выслушивается на верхушке, проводится в подмышечную область. Шум продолжается до II тона, носит грубый, «скребущий» характер, лучше определяется в положении лежа на левом боку.

Изолированный позднесистолический шум не является патoгномоничным признаком ПМК. Он может встречаться при обструктивных поражениях левого желудочка.

Позднесистолический шум следует отличать от среднесистолических шумов изгнания, которые возникают также в отрыве от первого тона после открытия полулунных клапанов, имеют максимум звучания в среднюю систолу.

Среднесистолические шумы изгнания наблюдаются при:

Диагностика

Эхокардиографические критерии миксоматозного митрального клапана:

Основные электрокардиографические (ЭКГ) нарушения при ПМК: изменения конечной части желудочкового комплекса, нарушения сердечного ритма и проводимости.

На стандартной ЭКГ изменения процесса реполяризации регистрируются в различных отведениях.

Типичные варианты:

1. Изолированная инверсия зубцов Т в отведениях от конечностей; II, III, avF без смещения сегмента ST (инверсия чаще связана с особенностями расположения сердца (вертикальное «капельное» сердце, срединно расположенное в грудной клетке по типу «подвешенного» сердца).

2. Инверсия зубцов Т в отведениях от конечностей и левых грудных отведениях (преимущественно в V5-V6) в сочетании с небольшим смещением ST ниже изолинии. Такая инверсия свидетельствует о наличии скрытой миокардиальной нестабильности, частота возрастает в 2 раза при регистрации стандартной ЭКГ в ортостатическом положении.

3. Инверсия зубцов Т в сочетании с подъемом сегмента ST, который обусловлен синдромом ранней реполяризации желудочков (электрокардиографический феномен, заключающийся в псевдокоронарном подъеме ST выше изолинии). В основе синдрома лежат врожденные индивидуальные особенности электрофизиологических процессов в миокарде, приводящие к ранней реполяризации его субэпикардиальных слоев. Встречается в популяции с частотой от 1,5% до 4,9%; у мальчиков в 3 раза чаще, чем у девочек.

Рентгенография. При отсутствии митральной регургитации не наблюдается расширения тени сердца и его отдельных камер. Малые размеры сердца в 60% сочетаются с выбуханием дуги легочной артерии. Обнаруживаемое выбухание дуги легочной артерии подтверждает неполноценность соединительной ткани в структуре сосудистой стенки легочной артерии, при этом зачастую определяются пограничная легочная гипертензия и «физиологическая» легочная регургитация.

Дифференциальный диагноз

Проводится дифференциальная диагностика с приобретенными пороками сердца, основанная, прежде всего, на аускультативных данных (в особенности при наличии систолического шума, который свидетельствует о митральной регургитации).

Дифференциальная диагностика идиопатического ПМК и миокардита. Аускультативно: при миокардите появившийся шум в течение нескольких дней постепенно прогрессирует по интенсивности и площади, а затем в той же последовательности регрессирует. Одновременно с этим наблюдается изменение границ сердца влево с последующим возвращением к прежнему уровню. При миокардите не выслушивается систолического «клика».

Подтверждением диагноза служат снижение фракции выброса и некоторое расширением камеры левого желудочка при эхокардиографическом исследовании, а также динамика биохимических изменений в крови.

Указанные выше заболевания, так же как и кардиомиопатия, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сопровождаются вторичным пролабированием створок митрального клапана. Это связано в основном с ослаблением или разрывом хордальных нитей или изменением функции папиллярных мышц. Опорным пунктом в диагностике, в особенности при невозможности произвести эхокардиографию, выступает наличие постоянного грубого шума, интенсивность которого соответствует степени митральной регургитации и не зависит от нагрузочных проб, информативных для первичного ПМК.

Также дифференциальный диагноз проводится с аневризмой межпредсердной перегородки, которая, как правило, располагается в области овального окна и связана с несостоятельностью соединительнотканных элементов. Она является врожденной аномалией развития или возникает при наследственных дисплазиях соединительной ткани, после спонтанного закрытия дефекта межпредсердной перегородки.

Аневризматическое выпячивание обычно небольшое, не сопровождается гемодинамическими нарушениями и не требует хирургического вмешательства. Подозрение на аневризму может возникнуть при наличии щелчков в сердце, аналогичных таковым при ПМК. Возможно также сочетание аневризмы и пролапса.

С целью уточнения характера звуковых изменений в сердце проводят эхокардиографию. Подтверждением аневризмы является наличие выпячивания межпредсердной перегородки в сторону правого предсердия в области овального окна. Дети с данным пороком предрасположены к развитию наджелудочковых тахиаритмий, синдрома слабости синусового узла.

Осложнения

В большинстве случаев пролапс митрального клапана протекает благоприятно и лишь в 2-4% приводит к серьезным осложнениям.

Митральная недостаточность

Лечение

Немедикаментозная терапия

Является важной частью комплексного лечения ПМК. Назначаются:

— психотерапия и аутотренинг;

— физиотерапия (электрофорез с магнием, бромом в области верхнешейного отдела позвоночника), водные процедуры, иглорефлексотерапия, массаж позвоночника.

Большое внимание должно быть уделено лечению хронических очагов инфекции, по показаниям проводится тонзиллэктомия.

Медикаментозная терапия

Основные цели:

— лечение вегетососудистой дистонии;

— предупреждение возникновения нейродистрофии миокарда;

— психотерапия;

— антибактериальная профилактика инфекционного эндокардита.

В последние годы все большее количество исследований посвящено изучению эффективности пероральных препаратов магния. Показана высокая клиническая эффективность лечения в течение 6 месяцев препаратом магнерот, содержащим 500 мг оротата магния (32,5 мг элементарного магния) в дозе 3000 мг/сутки на 3 приема.

В-адреноблокаторы (обзидан) назначаются при следующих показаниях: частые, групповые, ранние желудочковые экстрасистолии, особенно на фоне удлинения интервала QT и стойких реполяризационных нарушений. Редкие суправентрикулярные и желудочковые экстрасистолии, как правило, не требуют медикаментозного лечения, если не сочетаются с синдромом удлиненного QT.

Суточная доза обзидана составляет 0,5-1,0 мг/кг массы тела в течение 2-3 месяцев и более. После осуществляется постепенная отмена препарата.

При развитии митральной недостаточности осуществляется традиционное лечение сердечными гликозидами, диуретиками, препаратами калия, вазодилататорами.

Митральная регургитация длительное время находится в состоянии компенсации, но при наличии функциональной (пограничной) легочной гипертензии и миокардиальной нестабильности могут отмечаться явления недостаточности кровообращения (в основном на фоне интеркуррентных заболеваний, реже после длительного психоэмоционального напряжения).

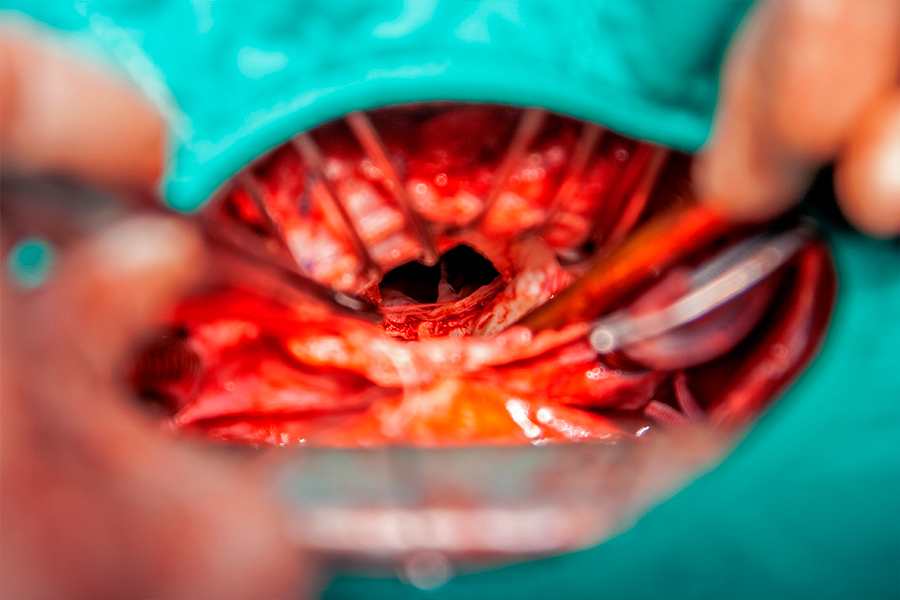

Хирургическое лечение

При тяжелой, рефрактерной к медикаментозной терапии митральной недостаточности проводится хирургическая коррекция порока.

Клинические показания к хирургическому лечению ПМК, осложненного тяжелой митральной недостаточностью:

— недостаточность кровообращения II Б, рефрактерная к терапии;

— присоединение мерцательной аритмии;

— присоединение легочной гипертензии (не более 2 стадии);

— присоединение инфекционного эндокардита, резистентного к антибактеральным препаратам.

Гемодинамические показания к хирургическому лечению митральной недостаточности:

— увеличение давления в легочной артерии (более 25 мм рт. ст.);

— снижение фракции изгнания (менее 40%);

— фракция регургитации более 50%;

— превышение конечно-диастолического объема левого желудочка в 2 раза.

Радикальная хирургическая коррекция синдрома ПМК включает различные варианты оперативного вмешательства в зависимости от преобладающих морфологических аномалий:

— пликция митральной створки;

— создание искусственных хорд с помощью политетрафлуороэтиленовых швов;

— укорочение сухожильных хорд;

— ушивание комиссур.

Описанные восстановительные операции на митральном клапане целесообразно дополнять подшиванием опорного кольца Карпанье. При невозможности проведения восстановительной операции осуществляется замена клапана искусственным протезом.

Прогноз

Прогноз благоприятный у большинства пациентов с пролапсом митрального клапана.

Факторы неблагоприятного прогноза при ПМК:

Пролапс митрального клапана (ПМК) – причины, симптомы и лечение.

Что такое ПМК (пролапс митрального клапана)?

Очень часто человек не знает о том, что у него есть ПМК и обнаруживается данная аномалия в процессе медицинского обследования по какому-то другому вопросу, так как симптомы данного заболевания часто носят не специфический характер: головная боль, утомляемость, головокружения, кардиальные боли. Поэтому очень важно при наличии проблем со здоровьем, даже если это легкая утомляемость или недомогание, которые при этом носит длительный характер, не откладывать визит к врачу.

Пролапс митрального клапана: причины

Существуют 2 вида пролапса митрального клапана – первичный и вторичный, согласно происхождению патологии.

Причинами первичного пролапса митрального клапана являются генетические дефекты. Данный вопрос еще не до конца изучен, но есть свидетельства того, что ПМК – заболевание, которое передается по наследству. Кроме того, повлиять на возможность развития у человека ПМК могут отрицательные факторы, оказывающие негативное действие на плод еще в утробе матери. К таким факторам относятся перенесенные вирусные заболевания матери в процессе беременности, гестоз, плохое экологическое окружение.

Первичный ПМК подразделяется на:

Причинами вторичного ПМК являются другие заболевания, именно на их фоне и возникает вторичный пролапс сердца:

Патогенез ПМК.

Митральный клапан разделяет полости желудочка сердца и его левого предсердия. Когда митральный клапан находится в норме, то его створки «отклонены» вниз в момент расслабление миокарда и наполнения полостей сердца кровью и наоборот – створки «подняты» вверх в момент сокращения предсердий, левое предсердно-желудочковое отверстие закрыты. При ПМК клапан работает неверно: в фазу сокращения предсердий створки клапана «прогибаются» в полость левого предсердия, а так быть не должно. Ведь по этой причине атриовентрикулярное отверстие полностью либо частично перекрывается и возникает обратное движение крови из левого желудочка в левое предсердие (митральная регургитация).

В случае наличия у человека пролапса митрального клапана может уменьшаться способность сердечной мышцы к сокращению, что в свою очередь может привести к возникновению недостаточность кровообращения; также может отмечаться наличие артериальной гипотензии, пограничной легочной гипертензии, нарушение обмена веществ и дисфункция вегетативной нервной системы.

Пролапс митрального клапана: симптомы.

Пролапс митрального клапана может протекать как с ярко выраженными симптомами, так и абсолютно «тихо», не давая о себе знать. Необходимо обращать внимание на сигналы организма, в том числе на «простые» головную боль, усталость, не списывать их, например, на стресс, не пропускать их мимо и находить причину.

У детей и подростков довольно часто болезнь протекает именно бессимптомно или сопровождается лишь незначительным дискомфортном в области грудной клетки. Также при наличии первичного ПМК у детей обнаруживаются болезни, которые свидетельствуют о нарушении развития соединительной ткани:

Вместе с тем можно выделить характерные для пролапса митрального клапана симптомы:

Вторичный ПМК дополняется также симптомами и основной болезни пациента – синдромом Марфана, пороками сердца (врожденными), ревмокардитом.

Степени пролапса митрального клапана (классификация).

Пролапс митрального клапана классифицируется на первичный и вторичный (согласного происхождению болезни), на пролапс передней, задней и обеих створок клапана (согласно локализации.

Согласно выраженности определяются 3 степени ПМК

Кроме того, врачи отдельно классифицируют степень выраженности митральной регургитации (обратное движение крови из левого желудочка в левое предсердие):

Диагностика ПМК.

Пролапс митрального клапана в подавляющем большинстве случаев выявляется с помощью неинвазивных обследований, окончательный диагноз устанавливается с помощью эхокардиография, также используется ряд других исследований:

После всех исследований кардиолог назначает необходимое лечение.

Пролапс митрального клапана: лечение.

Лечение ПМК может назначить только кардиолог, требуется оно в том случае, если человек имеет боли в сердце и присутствует нарушение сердечного ритма.

Факторы, влияющие на необходимость лечения:

При ПМК I степени и отсутствии у человека каких-либо осложнений, боли, неприятных ощущений – лечение не требуется. Однако необходим отказ от курения, потребления кофе в больших количествах; важно постоянно посещать врача и обследоваться.

При ПМК I степени с регургитацией I степени и ПМК II и III степени (особенно если выявлены нарушения сердечного ритма и/или недостаточность кровообращения) – назначается медикаментозная терапия. Кроме того, в сложных случаях назначается хирургическое лечение.

Также для пациентов с диагнозом ПМК рекомендуется:

Может ли исчезнуть пролапс митрального клапана?

Да, существует физиологический пролапс митрального клапана: он появляется из-за «незрелости» самого клапана и подклапанного аппарата. Физиологический пролапс является безопасный, к возрасту 18-20 лет сердце «созревает» и клапан работает так же, как у здорового человека.

Пролапс митрального клапана: осложнения:

ПМК: прогноз и профилактика.

В целом прогноз по ПМК достаточно благоприятный, главное – постоянное клиническое наблюдение за больным для определения степени недостаточности митрального клапана. Часто пролапс митрального клапана не влияет на физическую активность (среди людей с ПМК есть профессиональные спортсмены, танцоры и т.д.), однако есть признаки, выявление которых является «тревожным звоночком» и приводят к запрету на активные анаэробные нагрузки:

Всем пациентам с ПМК необходимо следить за состоянием своего здоровья, избегать частых инфекции и обязательно заниматься их лечением при возникновении.

Профилактикой ПМК является отсутствие неблагоприятного воздействия на здоровье беременной женщины и развивающийся в утробе плод, своевременная диагностика и лечение заболеваний, которые повреждают клапанный аппарат сердца.

Ни в коем случае не пренебрегайте диагнозом ПМК и всегда строго следуйте рекомендациям врача!

Пролапс митрального клапана

Пролапс митрального клапана (ПМК) — патологическое состояние, развивающееся у человека на фоне нарушения функции клапана, расположенного между левым предсердием и желудочком сердца. Симптомы расстройства неспецифичны: пациенты страдают от повышенной утомляемости, головных болей, приступов головокружения и одышки, кардиальных болей, обмороков. Запущенное течение патологии может привести к сердечной недостаточности и перфорации створок клапана.

Общие сведения

ПМК не рассматривается кардиологами как самостоятельное заболевание. Современная медицина относит клапанный дефект к анатомическим синдромам, обусловленным различными факторами. Клиническое проявление расстройства — выбухание одной или обеих створок клапана в полость предсердия в фазе систолы (сокращение желудочков).

ПМК выявляется у 10–15% детей в возрасте 7–15 лет. Взрослые страдают от рассматриваемого синдрома реже — признаки поражения клапанных створок диагностируются у 5–7% пациентов старше 18 лет. В группу риска входят преимущественно женщины 35–40 лет.

Причины развития патологии

Выделяют врождённую и приобретённую формы ПМК. Эти типы расстройства проявляются у пациентов разных возрастных групп. Первичный синдром характерен для новорождённых, вторичный — для лиц старше 35 лет.

Врождённый ПМК

Первичный пролапс часто именуется в медицинских справочниках идиопатическим. Это расстройство — следствие врождённой дисплазии соединительной ткани, развившееся у новорождённого в период внутриутробного развития. Диспластический процесс является следствием влияния на плод различных патологий, перенесённых беременной женщиной:

Часто ПМК проявляется как осложнение синдрома Марфана, синдрома Элерса-Дагдлса, несовершенного остеогенеза и других наследственных патологий.

Приобретённый ПМК

Вторичный пролапс митрального клапана проявляется на фоне острых и хронических заболеваний, перенесённых пациентом:

Дефекты клапанных створок могут сформироваться в результате тяжёлых травм грудной клетки, полученных человеком в ДТП.

Степени пролапсов митрального клапана

В настоящее время используется несколько классификаций синдрома. Ранее в статье была рассмотрена самая распространённая типология, предполагающая выделение первичного и вторичного ПМК. На основании локализации дефекта врачи выделяют пролапсы передней, задней и обеих клапанных створок.

Инструментальные исследования сердечной мышцы позволяют врачам выделять три уровня выраженности ПМК:

Пролабирование делится на ранее, позднее и голосистолическое с учётом времени возникновения пролапса по отношению к фазе систолы.

Симптомы пролапса митрального клапана

Симптоматика ПМК варьируется от слабовыраженной до значительной и зависит от степени дисплазии соединительной ткани, вегетативных нарушений и наличия регургитации (заброса крови в левый желудочек в фазе систолы).

Дети, страдающие от врождённого пролапса митрального клапана, часто становятся носителями следующих патологий:

Перечисленные заболевания развиваются на фоне нарушений в развитии соединительнотканных структур.

В 60–70% случаев ПМК сопровождается тахикардией, перебоями в работе сердца, головокружениями, обмороками, повышенным потоотделением, головными болями. При выраженных гемодинамических нарушениях проявляется одышка, повышенная утомляемость. Пациенты могут страдать от депрессивных расстройств и астении.

Симптомы вторичного ПМК сочетаются с признаками основной патологии: ревмокардитом, пороками сердца, синдромом Марфана и т. д.

Осложнения патологии

При отсутствии лечения расстройство может спровоцировать развитие тяжёлых осложнений:

Пациентам с признаками ПМК показано прохождение обследования в клинических условиях. Врачи оценят выраженность дефекта клапанных створок и разработают тактику лечения синдрома.

Диагностика расстройства

Постановка диагноза осуществляется кардиологом. Врач осматривает пациентов и назначает серию тестов:

УЗИ позволяет врачам определить степень пролабирования клапанных створок и объём крови, поступающей в левый желудочек при регургитации. Рентгеновские снимки дают возможность оценить размеры сердечной мышцы и состояние дуги лёгочной артерии. Во время ЭКГ и суточного мониторирования проявятся нарушения реполяризации миокарда желудочков и сердечного ритма.

Синдром дифференцируется от врождённых и приобретённых пороков сердца, аневризмы межпредсердной перегородки, бактериального эндокардита и кардиомиопатии.

Лечение пролапса митрального клапана

Терапевтические меры зависят от выраженности ПМК и наличия осложнений на фоне синдрома.

Консервативное лечение

Лицам, страдающим от рассматриваемого синдрома, рекомендуется:

Медикаментозная терапия на фоне пролапса митрального клапана направлена на устранение клинической симптоматики и предупреждение дистрофии миокарда. Пациентам показаны седативные препараты, кардиотрофики, антикоагулянты.

Хирургическое лечение

Плановое оперативное вмешательство выполняется при развитии у ребёнка или взрослого выраженной митральной регургитации и прогрессировании сердечной недостаточности. Хирурги выполняют замену створок клапана имплантатами. Протезы делятся на два типа — механические и биологические. Первые производятся из медицинских сплавов и силикона. Биологические протезы создаются из тканей самого пациента или волокон животного происхождения.

Реабилитация после хирургического лечения

По завершении операции пациент помещается в палату интенсивной терапии, где пребывает в течение двух суток. Затем ребёнку или взрослому предстоит реабилитация в условиях стационара. Её продолжительность колеблется от 3 до 4 недель.

В период реабилитации пациентам показаны:

Из рациона человека исключаются солёные, перченые, жареные и копчёные блюда.

Профилактика патологии

Беременным женщинам необходимо исключить влияние неблагоприятных факторов на плод. Врачи рекомендуют будущим мамам внимательно следить за своим состоянием и максимально быстро обращаться за медицинской помощью при осложнённом течении беременности.

Пациентам, входящим в группу риска на фоне вторичного ПМК, следует своевременно лечить заболевания, провоцирующие развитие дефектов клапанных створок.

Вопросы и ответы

— Какой врач занимается лечением пролапса митрального клапана?

— Постановка диагноза и разработка тактики лечения осуществляется кардиологом. Пациентам могут потребоваться консультации других врачей: хирургов, урологов, офтальмологов, ревматологов.

— Чем опасен пролапс митрального клапана?

— Осложнённое течение расстройства может привести к развитию угрожающих жизни пациента состояний: аритмии или инфекционного эндокардита. В редких случаях ПМК становится причиной внезапной смерти человека.

— Насколько безопасна замена створок митрального клапана биологическими или механическими протезами?

— Протезы не оказывают значимого влияния на качество жизни человека. Пациенты, перенёсшие операцию, могут выполнять привычные домашние и рабочие дела без каких-либо ограничений.

Источники и литература

При подготовке статьи использованы следующие материалы: