Продуктовые весы ссср что внутри

Весы (Часть 1)

Устройство наиболее распространённых видов весов торговых

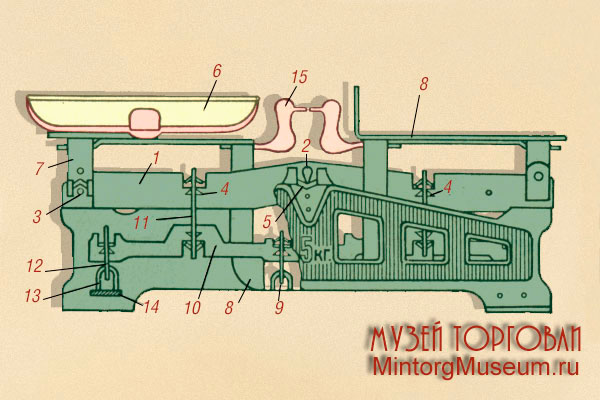

В соответствии с действующим на конец 50-х начало 60-х годов ГОСТ 574-49, весы настольные выпускались с предельными нагрузками в 2, 5, 10, 20 кг и имели условные обозначения : ВНО-2, ВНО-5, ВНО-10 и ВНО-20.

Схема весов настольных обыкновенных (ВНО)

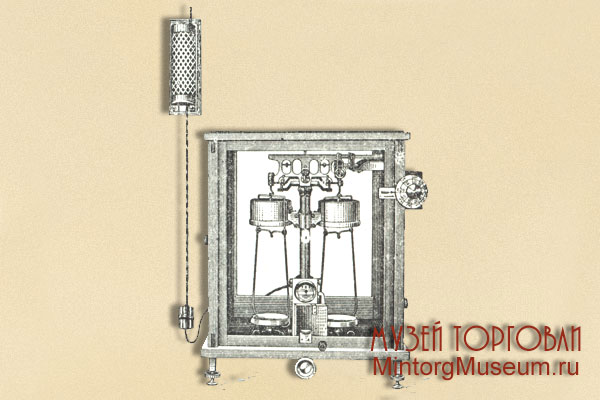

Весы настольные закрытые (ВНЗ)

Весы настольные закрытые в отличии от весов настольных открытых закрыты кожухом.

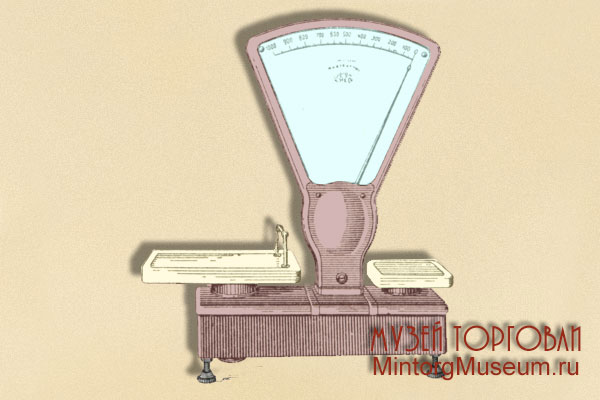

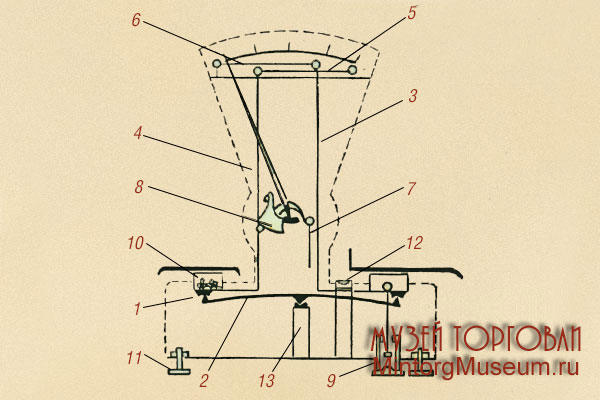

Настольные циферблатные весы (ВНЦ)

Весы настольные циферблатные (ВНЦ) схема

На циферблате весов указываются наибольшая и наименьшая нагрузки, наименование или марка завода-изготовителя, номер весов и год выпуска.

Наибольшее распространение в советской торговле получили двухчашечные циферблатные весы в пределами взвешивания 2 кг (ВНЦ-2) и 10 кг (ВНЦ-10).

Весы настольные циферблатные одночашечные

Весы настольные циферблатные одночашечные отличаются от весов настольных циферблатных с двумя грузоприёмными устройствами (двухчашечных) тем, что груз, превышающий общее значение шкалы циферблата, уравновешивается не только квадрантами весов, но и встроенными гирями, накладываемыми на гиревое плечо коромысла путём поворота специальной ручки, расположенной вне кожуха весов. Одночашечные настольные циферблатные весы особенно удобны при взвешивании товаров без тары (фруктов, овощей и пр.), для чего на таких весах применяются съёмные грузоприёмные устройства в виде лотка. Лотки и циферблатное устройство на этих весвх целесообразно располагать перпендикулярно к коромыслу.

Весы настольные с круговым циферблатом

Весы настольные с круговым циферблатом. По сравнению с весами типа ВНЦ, весы с круговым циферблатом имеют эксплуатационные преимущества. Круговой циферблат имеет в несколько раз большее общее значение, чем веерообразный (секторный), вследствие чего количество груза, взвешиваемого без применения гирь, пропорционально больше. Циферблатное указательное устройство такое же, как у циферблатных передвижных товарных весов.

Весы настольные с круговым циферблатом с предельной нагрузкой 5 кг. Общее значение шкалы весов 1 000 г, цена деления 2 г. При взвешивании груза весом более 1 кг в специальных окошечках циферблата появляются цифры «1», при взвешивании груза весом более 2 кг появляются цифры «2» и т. д. Весовое значение груза определяется цифрой, появившейся в окошечках, и показанием стрелки на циферблате. Весы не требуют применения гирь.

Весы настольные с круговым циферблатом с предельной нагрузкой 10 кг. Вес грузов в пределах 10 кг показывается стрелкой весов на шкале циферблата. Цена деления 10 г. Имеются весы с круговым циферблатом без гирь с большей предельной нагрузкой, например 50 кг. Это осуществляется путём увеличения цены деления. Весы настольные циферблатные «двойные» снабжены двумя площадками для накладывания грузов и двумя шкалами отсчета, нанесёнными на одном циферблате. На «малой» шкале циферблата обозначены деления с общим значением, равным примерно 1/10 общего значения «большой» шкалы. Груз, равный по весу не более 1/10 общего значения «большой» шкалы, накладывается на малую чашку весов, а значение его веса отображается показанием стрелки на соответствующей шкале циферблата с ценой деления 1 г. Груз, превышающий 1/10 наибольшего значения «большой» шкалы циферблата, накладывается на большую чашку весов, а значение его веса отображается на второй шкале с ценой деления 10 г. Значение груза, превышающее общее значение «большой» шкалы циферблата, определяется цифрой в окошечке циферблата и показаниями стрелки. Эти весы заменяют двое весов с различными пределами взвешивания, т. к. позволяют взвешивать грузы весом, равным примерно 1/200 общего значения «большой» шкалы циферблата. Весы имеют встроенные накладные гири.

Весы настольные с указательной шкалой (без стрелок)

Весы настольные со шкалами, без стрелок. Отсчётной указательной частью весов является барабан, поворачивающийся в зависимости от веса груза, накладываемого на чашку весов. Для лучшей обозреваемости цифр на барабане применяется оптическое устройство, ярко освещающее цифры специальной лампой, встроенной в футляре весов.

Весы настольные с вертикальной шкалой. Шкала увеличивается при помощи оптического прибора и имеет местное освещение. Вес указывается красной линией, проходящей по шкале. Площадка и указательный прибор весов находятся на одном уровне, вследствие чего они попадают одновременно в поле зрения как продавца, так и покупателя.

Весы циферблатные подвесные

Весы циферблатные подвесные удобны при отпуске овощей, рыбы и других прод. товаров без тары. Грузоприёмная чашка расположена ниже весового механизма. Циферблат двусторонний, круговой, с равномерными делениями. В СССР применялись весы со значением шкалы циферблата до 10 кг. Наименьшая допустимая нагрузка 500 г. Цена деления 10 г. Весы снабжены успокоителем колебаний стрелки. Механизм закрыт кожухом, циферблаты застеклены. Взвешивание производится без гирь. Циферблатное указательное устройство аналогично такому же устройству циферблатных передвижных весов.

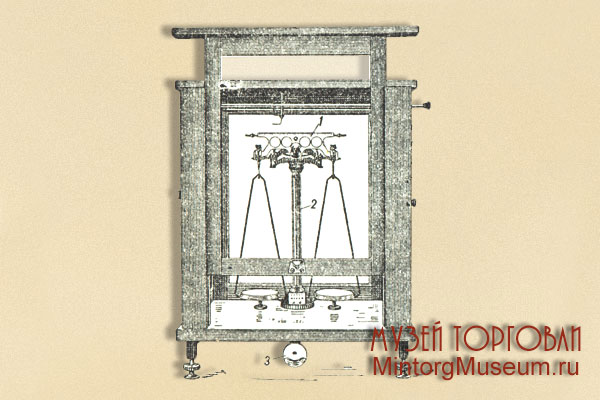

Весы технические

Весы технические I класса обычно в целях сохранения большей точности бывают заключены в застеклённую витрину, предохраняющую их от пыли, воздействия температурных изменений и от движения воздуха. Они применяются в торговых предприятиях для взвешивания золота, платины, металлов платиновой группы и их сплавов, а также серебра в слитках и изделиях. Весы I класса выпускались с предельными нагрузками 20 г, 200 г, 1 кг, 5 кг, 20 кг и 50 кг. Наименьшие нагрузки для весов I класса определяются в зависимости от чувствительности данных весов и требуемой точности взвешивания.

Весы технические II класса

Весы технические II класса менее точны, чем весы технические I класса. Применяются для взвешивания лома изделий из золота и платины; серебра в изделиях и полуфабрикатах; полудрагоценных камней. Весы технические II класса выпускались с наибольшими нагрузками 1 г, 5 г, 20 г, 100 г, 1 кг, 5 кг, 20 кг и 50 кг и с соответственными наименьшими нагрузками 20 мг, 100 мг, 1 г, 5 г, 50 г, 200 г, 1 кг и 2 кг. Весы технические II класса с предельными нагрузками до 100 г обыкновенно изготовлялись ручными: при взвешивании их держат за кольцо обоймицы. Такие весы часто называют аптекарскими. Они снабжены роговыми или фарфоровыми чашками, которые для удобства пользования иногда подвешивают на шелковых шнурках. На коромысло весов технических II класса наносились: поверительное клеймо, обозначения наибольшей и наименьшей предельных нагрузок, марка завода-изготовителя и фабричный номер. В весах I класса указанные обозначения наносились на отдельной пластинке, укреплённой на опорной колонке.

Весы технические III класса

Аналитические весы

Аналитические весы с вейтографом

Безмены

Безмен

Безмены представляют собой рычаг первого рода, опорой для которого служит обоймица, подвешенная к ручке, за которую безмены держат при взвешивании. Крюк, подвешенный при помощи серьги к грузоприёмной призме, служит для подвешивания груза, уравновешивание которого производится передвижной гирей, перемещаемой вдоль шкалы; равновесие определяется по вертикальному положению стрелки в обоймице. В некоторых безменах вместо крюка на цепочках подвешивается чашка. Поверительные клейма наносятся на коромысле и передвижной гире. Кроме того, на коромысле обозначается наименьшая нагрузка, наименование или марка завода-изготовителя и порядковый номер.

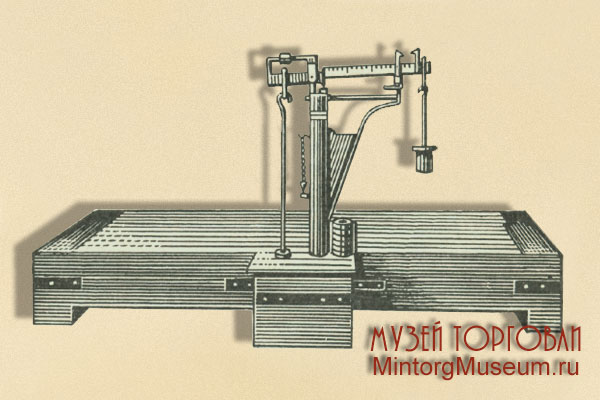

Весы товарные

Весы товарные передвижные неравноплечие употребляются при взвешивании больших количеств товаров. В большинстве случаев они имеют большую, низко расположенную платформу для взвешивания грузов и высоко расположенное для удобства обозрения коромысло со шкалой и гиреприёмным устройством.

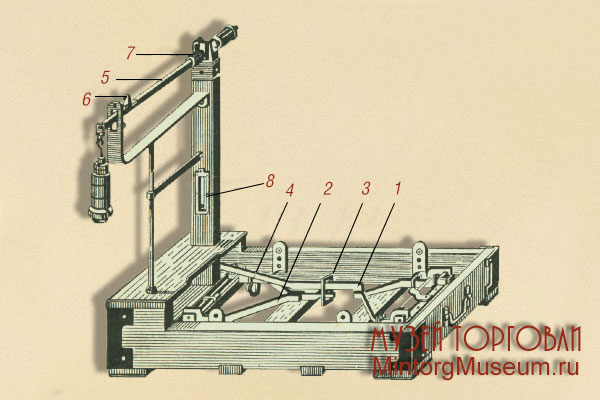

Весы товарные гиревые сотенные ВСП

Для уравновешивания грузов на весах товарных применяются накладные гири или шкалы с передвижными гирями, а также циферблаты.

В большинстве весов товарных применяются комбинированные уравновешивающие устройства, например весы с гиредержателем и дополнительной шкалой либо с циферблатом и накладными гирями. Весы товарные с гиредержателем устроены так, что для уравновешивания находящегося на них груза нужно накладывать по весу во много раз меньшие гири, чем вес груза. Это достигается соотношением плеч рычагов и коромысла. Передвижные сотенные весы выпускались преимущественно с предельными нагрузками в 500 и 1000 кг, а также в 2000 и 3000 кг.

Весы товарные с гиредержателем. Из неравноплечих весов с гиредержателем наибольшее распространение в торговле имели два типа сотенных весов (с соотношением плеч рычагов и коромысла 1 : 100):

1) с качающимися рычагами и коромыслом, подвешенным на серьге (ВСР);

2) с качающейся платформой и коромыслом, опирающимся на стойку (ВСП).

Схема товарных весов с гиредержателем ВСП

Весы товарные шкальные

Весы товарные шкальные отличаются от гиревых тем, что помещенный на платформу груз уравновешивается перемещаемыми по коромыслам гирями постоянного веса.

Весы шкальные малогабаритные

Весы малогабаритные имеют пределы взвешивания от 10 до 150 кг. Основная шкала до 140 кг с ценой деления 10 кг и дополнительная до 10 кг с ценой деления 50 г. Коромысло весов и линейка с дополнительной шкалой расположены на передней стенке рамы. Весы не имеют колонки, чем также отличаются от весов товарных обыкновенных-передвижных. Малогабаритные весы были удобны для транспортирования и применения при заготовительных операциях.

Весы шкальные малые

Весы товарные малые имеют пределы взвешивания от 2,5 до 50,0 кг, по устройству не отличаются от весов товарных шкальных с большей нагрузкой. Ввиду небольших размеров эти весы для удобства пользования устанавливались на столе или прилавке. Основная шкала до 50 кг с ценой деления 2 кг, дополнительная шкала до 2 кг с ценой деления 10 г. Весы с успехом можно было применять в магазинах при проверке веса товаров, поступающих со склада, а также при снятии товарных остатков.

Весы товарные циферблатные

Платформенные рычажные весы Советский патент 1987 года по МПК G01G19/02

Описание патента на изобретение SU1339634A1

Изобретение относится к весоизмерительной технике, а более конкретно к автомобильным и вагонным весам.

Целью изобретения является повышение точности взвешивания и снижение трудоемкости монтажа весов.

Платформенные рычажные весы (фиг. 1) содержат секции 1 и 2 (которых может быть до четырех) нлатформь, которая опирается на вертикальные грузоприемные Г-образнь е рычаги 3 посредством шарнирных опор 4, горизонтальные продольные тяги 5, связывающие вертикальные плечи грузоприемных Г-образных рычагов с горизонтальными Г-об- разными рычагами 6, которые, в свою очередь, посредством понеречной горизонтальной тяги 7 соединены с вертикальным плечом выходного Г-образного рычага 8. Горизонтальное плечо рычага 8 соединяется при помощи тяги 9 с указательным прибором 10. Горизонтальные продольные тяги 5 от провисания поддерживаются при помощи струнок 11 и снабжены для регулировки длины талрепами 12. Струнки 11 гибкие и натягиваются грузом 13, закрепленным на перекинутом через блок 14 конце струнки. Блоки 14 закреплены на платформе весов, что дает возможность крепления струнок 11 без применения тумб или стоек.

Грузоприемный Г-образный рычаг 3 опирается на опорную стойку 16, закрепленную на раме 17 весов, которая устанавливается на подготовленную площадку (имеющую твердое покрытие) и закрепляется на ней (фиг. 2).

Продольная тяга 5 соединяется с помощью концевой серьги 18 и скобы 19 с первым (фиг. 1, правый справа) грузоприем- ным Г-образным рычагом (плечо U) и горизонтальным Г-образным рычагом 6. С вторым

и третьим грузонриемными рычагами продольная тяга соединяется с по.мощью промежуточной серьги 20. Опорные призмы 21 грузоприемного Г-образного рычага взаимо- 5 действуют с подушками 22 опорной стойки 16. Щечки 23 ограничивают горизонтальное перемещение рычага 3 по подушкам стойки.

Шарнирные опоры 4 состоят из стойки 24, закрепленной к одной из секций 1-2 платформы и установленной на нижней траверсе 25, имеющей две цилиндрические опорные поверхности а. Стойка также имеет цилиндрические канавки, контактирующие с опор- Еъши поверхностями а траверсы. Нижняя 15 траверса 25 соединяется с помощью щпи- лек 26 с верхней траверсой 27, которая имеет качающую подушку 28 и щечки 29, (плечо 1|) и взаимодействует с грузопри- емной призмой 30 рычага 3.

0 На вертика;1ьном плече U грузоприемного Г-образного рычага 3 (фиг. 3) установлена каретка 31, которая имеет возможность вертика.чьного пере.мещения по пазу б рычага 3 для регулировки перег даточного отнощения f грузоприемного рычага, с последующим стопорением болтами и щтифтом 32. Серьга 18 или 20 взаимодействует с призмой 33 каретки 31, установленные относительно серьги 18 или 20 с зазором б. Грузоприемная призма 30 рыQ чага 3 установлена в пазу перемычки г рычага и крепится в нем сухарем 35.

Поперечная горизонтальная тяга 7 соединяется с помондью концевой серьги 18 и скобы 19 с дальним от указательного прибора (фиг. 1) Г-образным рычаго.м 6 и вер5 тикальным плечом 1з выходного вертикального Г-образного рычага 8. С другим (ближним) горизонтальным Г-образным рычагом 6 поперечная тяга 7 соединяется с помощью промежуточной серьги 20.

Выходной вертикальный Г-образный ры0 чаг 8 установлен на стойке 36 (фиг. 4) при помощи опорных призм 37, закрепленных на выступах рычага. Дополнительная призма 38, которая закреплена в проушинах каретки 39, имеющей возможность вертикального перег мещения относительно рычага 8, имеет также при необходимости воз.можность осевого поворота относительно своей оси с дальнейшей фиксацией в коническом отверстии каретки 39. Призма 38 устанавливается на оси качания рычага (на одной линии с опор0 ными призмами 37). После этого производится закрепление каретки 39 при помощи болтов 40 и штифтов 41 (фиг. 5) к рычагу 8. Тяга 7 взаимодействует при помощи концевой серьги 18 с призмой 42 (плечо l.-j) выходного рычага 8, который,

5 опираясь на стойку 36 посредством опорных призм 37, передает усилие взвещивания на указательный прибор 10. При этом тяга 9 прибора 10, установленного на кро>11птейне 43, соединена с концевой серьгой 44, взаимодействующей с призмой каретки 45 выходного рычага 8 (плечо U). Для создания постоянного контакта между стойкой 36 и рычагом 8 последний поддерживается при помощи подушки 46, соединенной посредством скобы 47 и тяги 48, на конце которой имеется резьба, на которой закреплена гайка 49, взаимодействующая с втулкой- 50, опирающейся через пружину 51 на стойку 36, в отверстие которой пропускается тяга 48.

Рычаг 8 своими опорными призмами устанавливается на подущки 52 (фиг. 6) стойки 36. Щечки 53 ограничивают боковые перемещения рычага относительно стойки. Стойка 36 установлена, как и кронштейн 43, нэ аппарели 54 весов, по которой транспортное средство наезжает на секции 1 или 2 платформы.

Платформенные рычажные весы работают следующим образом.

При нагружении взвешиваемым транспортным средством секций 1 и 2 платформы измеряемое усилие передается последовательно от платформы на ее шарнирные опоры 4, установленные на плече Ь гру- зоприемных Г-образных рычагов 3, на продольные горизонтальные тяги 5, на перпендикулярные продольным тягам плечи горизонтальных суммирующих Г-образных рычагов 6 и от них на поперечную горизонтальную тягу 7, соединяющую их параллельные продольным тягам плечи, и на плечо 1з выходного рычага, а от него через тягу 9, соединенную с плечом l.i на указательный прибор 10. При этом рычаги поворачиваются на определенные углы, а гори- зонтальн.ые тяги перемещаются практически поступательно.

Струнки И поддерживают тяги 5 от провисания и спадания с призм вертикальных плеч Г-образных грузоприемных рычагов и позволяют тягам поступательно перемещаться в процессе работы весов. Штифты 34, не взаимодействуя с тягами при нормальной работе механизма, способствуют возобновлению контакта между подушками серег 18 или 20 горизонтальных тяг и призмами 33 Г-образных грузоприемных рычагов при случайной потере последнего, а также служат для удобства при монтаже рычажного механизма весов, препятствуя падению продольных тяг.

Блоки 14 крепятся к платформе весов, обеспечивая при помощи грузов 13 постоянное нормированное натяжение струнок

11 без применения спецнальны.х стоек или тумб.

0 соединения, данная сила не создает относительно этой оси паразитного врангающе- го момента.

1. Платформенные рычажные весы, содержащие грузоприемную платформу, установленную при помощи шарнирных опор на повернутые в одну сторону Г-образные гру- зоприемные рычаги, опирающиеся на опорные стойки фундамента своими горизонтальными плечами, причем вертикальные плечи рычагов соединены между собой и с регистрирующим устройством весов тягами и рычагами, отличающиеся тем, что, с целью повышения точности взвешивания, грузоприемные Г-образные рычаги размещены в двух параллельных рядах вдоль платформы, причем их вертикальные плечи соединены при помощи двух продольных горизонтальных тяг, расположенных в одной плоскости с рычагами своего ряда и соединенных с дву.мя

горизонтальными Г-образными рычагами, повернутыми в одну сторону и связанными посредством поперечной горизонтальной тяги с выходным вертикальным Г-образным рычагом, который соединен с регистрирующим устройством.

2. Весы по п. 1, отличающиеся тем, что, с целью снижения трудоемкости монтажа весов, они снабжены блоками, закрепленными на платформе, и груза.ми, подвешенными на nepe6poujeHHbix через блоки гибких струнках, которые другими концами связаны с горизонтальными тягами.

33 31

Похожие патенты SU1339634A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 339 634 A1

Реферат патента 1987 года Платформенные рычажные весы

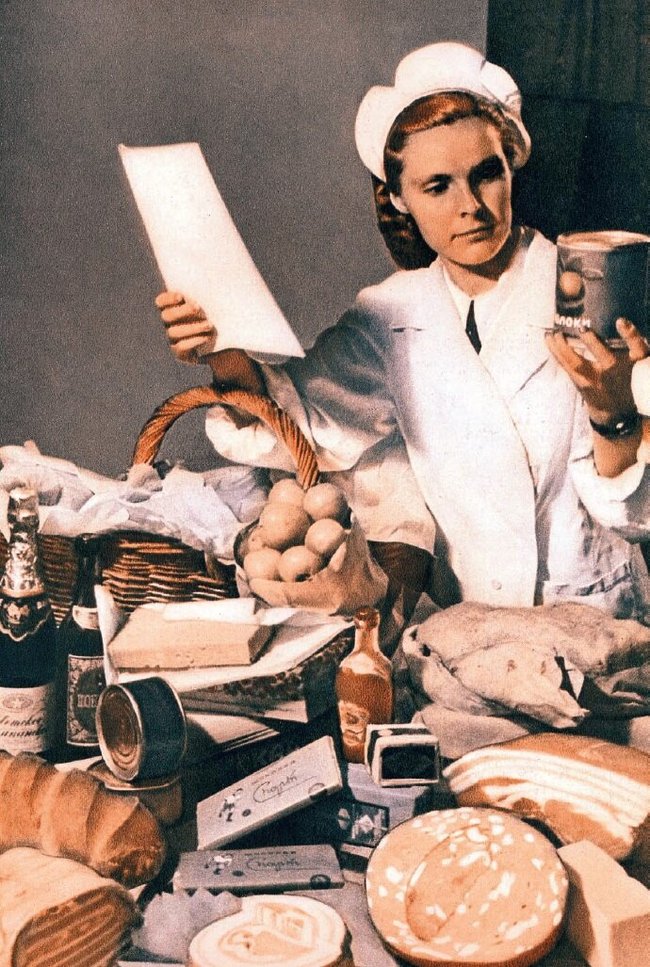

Новогодние продуктовые заказы в СССР

Даже во времена самого лютого дефицита в СССР в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда в магазинах не продавалось вообще ничего, новогодний стол у советских граждан в самом прямом смысле ломился от яств. Был парадокс – в магазинах пусто, а холодильники были забиты деликатесами. Откуда же у граждан брались продукты на праздничных столах? Именно потому, что в магазинах было пусто, многое бралось «про запас». К любимому советскому празднику – Новому Году – различные продукты заготавливались ещё с осени. Но особым источником продуктов на праздничный новогодний стол были так называемые «столы заказов», распределяющие дефицитные деликатесы на советских предприятиях среди передовых сотрудников.

Можно сколько угодно славить СССР, его социальную политику, всеобщую занятость и бесплатные квартиры (после десяти лет стояния в очереди), можно вспоминать «качественные» продукты, которых в магазинах просто не было. Но при этом те, кто так любят и обожают СССР, в котором «все можно было купить», почему-то никогда не вспоминают об одном из маразмов советской торговли под названием «стол заказов» – уродливом порождении «развитого социализма».

Идея «столов заказов» могла появиться только в стране полного планового распределения и тотального дефицита. Помнят о таком явлении распределительной советской системы «только лишь те», кто реально жил в те времена или интересовался тем, какова была жизнь в СССР на самом деле, а не в легендах о «самой обеспеченной стране мира», распространяемых состарившимися комсомольцами 1960-х.

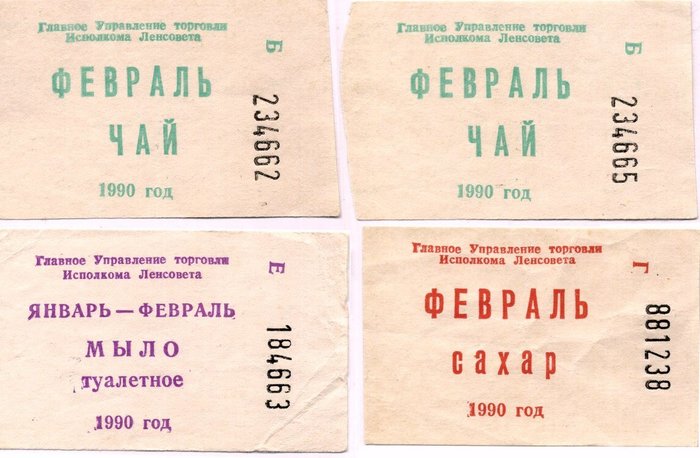

Дело в том, что в 70-90-е годы (на самом деле и раньше) дефицитом было абсолютно всё. Особенно, если речь шла о небольших советских провинциальных городах, посёлках, деревнях и сёлах. Причём советская промышленность не стояла на месте, но не подумайте, что она развивалась. Она стремительно деградировала, проявляя разнообразие и изобретательность. Сегодня дефицитом могла стать зубная паста, завтра рис, после завтра соль или мука. Почти всегда дефицитом были кофе, гречка и туалетная бумага. В СССР всегда были проблемы с доступностью мяса и колбасных изделий. Некоторые товары и вовсе продавались по талонам: сахар, сигареты, водка, крупы. Даже чай.

Один из способов распределения и снабжения части населения дефицитными товарами стали так называемые «столы заказов». Теоретически «стол заказов» функционировал так, что «трудящийся элемент» мог заказать набор продуктов питания, прийти, оплатить и получить его, не тратя время на хождение по магазинам и стоянии в многочасовых очередях. Своего рода «забрать из точки самовывоза», как сказали бы сейчас. Это теоретически. На деле же стол заказов работал по принципу распределителя продуктов. Только предназначен он был не для партийной и бюрократической номенклатуры, а для трудящихся попроще. У чиновников на высоких постах в 70-е годы появились отдельные заведения, в которых они затаривались этим самым дефицитом – «спецраспределители». Если вы думаете, что нынешние чиновники, без проблем получающие «санкционку» (точнее «антисанкционку»), что-то придумали в плане снабжения сами, то глубоко ошибаетесь – схема «заимствована» у СССР. Все новое – это хорошо забытое старое.

Разумеется, «совок» не был бы «совком», если бы сделать покупку через «стол заказов» мог любой представитель «рабочего класса». Тогда и дефицита не было бы. В 70-90-е годы столы заказов работали для снабжения «праздничным» ассортиментом заслуженных людей – инвалидов и героев ВОВ, передовиков производства, партийных и комсомольских функционеров среднего уровня, в общем, тех, кто считался нерядовым человеком. Также столы заказов работали не для всех предприятий, а в основном для работающих на оборонную промышленность и обязательно имеющих пробивной профсоюз. Если работник был прогульщик или «не выполнял производственный план», то основным блюдом на праздничном столе мог стать телевизор.

«Заказы» выдавались продавались в месткомах или парткомах предприятий и обычно были привязаны к советским праздникам: Новому Году, международному женскому дню, майским праздникам и годовщине великой октябрьской социалистической революции, из-за которой, собственно, и появился дефицит.

Какие продукты входили в составе заказа

В состав «заказов» или, как их ещё называли «праздничных наборов» входили дефицитные для того времени продукты. Строго говоря, состав «заказа» был непостоянным, он менялся от года к году по мере нарастания дефицита, но костяк «заказа» выглядел примерно так:

1. Батон сырокопченой колбасы. Примерно 5 руб. за кило.

2. Две баночки майонеза по 250 грамм. По 40 коп.

3. Банка красной икры 140 грамм. 4 руб. 20 коп.

5. Курица импортная (венгерский бройлер) за 3 руб. 60 коп. или наша «синяя птица» за 2 руб. 40 коп.

6. Коробка шоколадных конфет. Рублей 5-7.

7. Банка зеленого горошка. 40 коп.

8. Кусок сыра российского с пол-кило. 3 руб. с копейками.

9. Банка селедки – 50-60 коп.

10. Банка сайры по 70 коп.

11. Банка шпрот тоже копеек 70-80.

12. Банка кофе растворимого индийского – 6 руб.

13. Бутылка шампанского – от 4 руб 50 коп. до 6 руб. 00 коп.

14. Банка сгущенки за 55 коп.

16. Кусок осетрины копченой около 500 гр. Или кеты. Около 3 руб.

18. Колбаса докторская или любительская. Грамм 700-800. По 2-90.

Итого в среднем от 15 до 40 рублей. Сразу нужно заметить, что реально трудящиеся не имели права выбора продуктов, а брали то, что дают, то есть наборы были одинаковыми для всех получающих. Если чего-то не хватало, то это воспринималось совершенно естественно, а если что-то было лишним, то этот продукт обычно готовы были «с руками» оторвать коллеги и знакомые. В день выдачи заказов на предприятиях шла бойкая торговля и обмен товаров. Некоторые не хотели или не могли приобретать дорогостоящую икру или индийский кофе, тогда коллеги перекупали эти продукты для брата или соседа. Банка кофе могла стать неплохим и недешёвым новогодним подарком.

Также в состав «набора» могли входить сливочное масло в пачках, импортные маринованные корнишоны, тушёнка, бутылка водки или даже коньяка. Было ещё такое понятие, как «нагрузка». К дефицитным товарам могли присовокупить никому ненужные 3 литра берёзового сока или килограмм подгнивших яблок, которые на прилавок уже было не выставить. Приходилось платить и за это. Переспелые яблоки отдавались бабе Нюре «на компот» или какому-нибудь Петровичу «на брагу».

Важно понимать, что заказ не выдавался, а покупался по государственной цене. То есть «стол заказов» был местом, где человек, имеющий некоторые привилегии за свои трудовые достижения, мог купить самые банальные продукты, которых в магазинах не было совсем. Однако, воспринимался заказ многими, как подарок. Как манна небесная.

И этим правом «получить заказ» гордились. «Кормильцы» могли гарантированно обеспечить праздничный новогодний стол. Вспоминается сцена из к/ф «Москва слезам не верит», когда Антон Круглов, замначальника главка в исполнении гениального Владимира Басова, поражает главных героинь фильма и других гостей тем, что извлекает из портфеля дефицитное содержимое «заказа». Сразу видно – перспективный жених!

Кстати, стоит отметить один интересный момент, на который не любят обращать внимание поклонники «великого СССР». В составе «заказов» часто бывали венгерские бройлерные цыплята, которые даже если и доходили до розничной продажи, то их обычно сметали с прилавков за полчаса. Те самые бройлеры, которые теперь все поносят за то, что в них «нет ничего живого». В СССР они пользовались бешеной популярностью, а на смену им со временем пришли знаменитые американские «ножки Буша». Почему-то, если у «homo soveticus» был выбор между своими «синими птицами» и импортными, то он всегда выбирал импортную. И правильно делал. Зачастую натуральность отечественных продуктов обуславливалась отсталостью промышленности, неспособной к модернизации и применению новых технологий, в том числе пищевой.

Состав и количество продуктов зависели от статуса предприятия и пробивных способностей его руководства. И, конечно же, от той продовольственной базы, к которой предприятие было «прикреплено» решением горкома КПСС.

Эта система была последней попыткой советских властей обеспечить продуктами население хотя бы крупных городов и хотя бы по праздникам. О малых городах и посёлках вообще говорить не приходится, всем известен термин «колбасные поезда». В начале 1990-х годов СССР, к счастью, развалился, а вместе с ним ушли в небытие бесперспективность, унижение человеческого достоинства и тотальный дефицит. А по мере наполнения прилавков доступными товарами ушли из жизни страны и «столы заказов».

Эх, какую страну потеряли!

Пользуясь случаем, поздравляю всех пользователей и администрацию Пикабу с наступающим Новым Годом! Всем здоровья, мира, достатка и успехов в личной жизни!

Дисклеймер: При написании поста использовались фото из интернета. Пост основан исключительно на реальных фактах жизни в СССР в 1970-1990-х годах. И ещё: да, я успел пожить при СССР и отлично помню, что это такое!