Привратник сомкнут что это

Пилоростеноз (высокая желудочно-кишечная непроходимость)

Главная угроза – полная невозможность прохождения пищи из желудка в нижележащие отделы ЖКТ и развитие истощения.

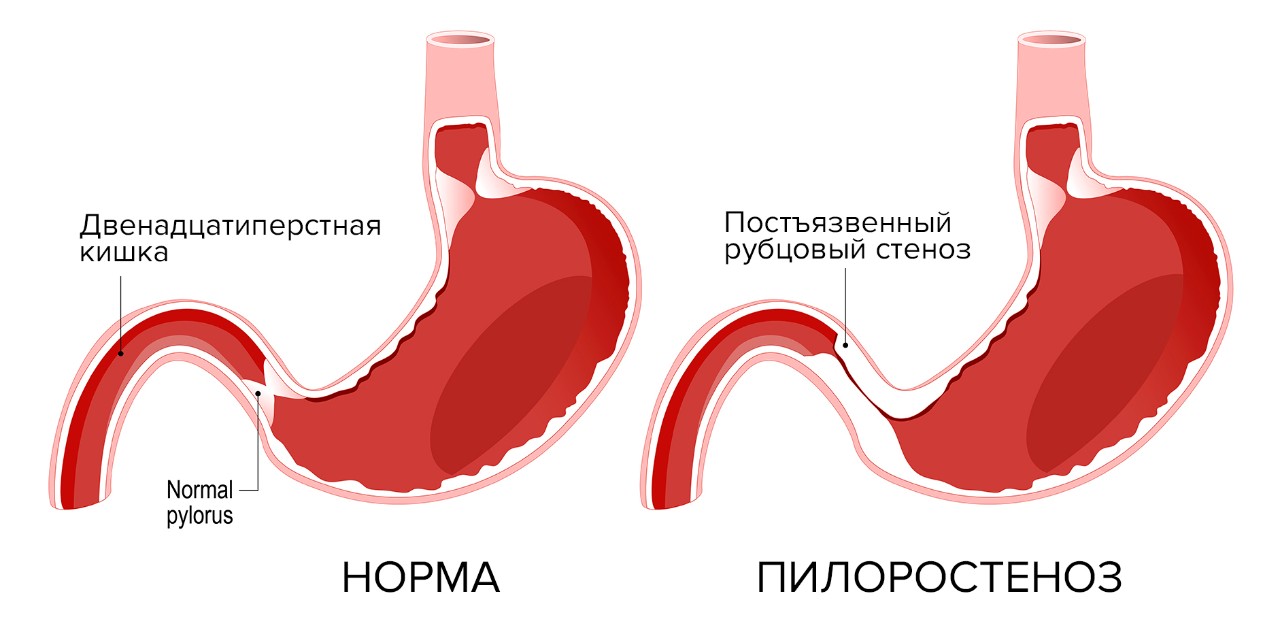

Постъязвенный рубцовый стеноз привратника (пилоростеноз) или двенадцатиперстной кишки – осложнение язвенной болезни выходного отдела желудка (пилорического отдела) или луковицы двенадцатиперстной кишки. На месте зажившей язвы образуется рубец, ткань в области рубца стягивается, прохождение пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку затрудняется. Это место постоянно травмируется пищевыми массами, на него воздействует соляная кислота. Возникает хроническое воспаление, зона сужения прогрессирует, проход становится ещё уже. Затем развивается декомпенсация: пища проходит с большим трудом, желудок расширяется и теряет свою перистальтическую функцию. У пациентов с признаками декомпенсированной дуоденальной непроходимости желудок может достигать огромных размеров, пища перестает проходить дальше в кишку, процесс пищеварения останавливается. Возникает истощение.

Язва проявляется болями в брюшной полости. Это могут быть голодные боли или боли после еды. Сужение выходного отдела желудка проявляет себя тошнотой и чувством переполнения желудка после приёма пищи. В норме человек должен просыпаться утром с чувством голода, но пациент с высокой непроходимостью просыпается с чувством переполнения желудка. Декомпенсация стеноза характеризуется рвотой пищей, съеденной за 2-3 часа до этого. Декомпенсация – угрожающее жизни состояние, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Для того, чтобы диагностировать постъязвенный рубцовый стеноз выходного отдела желудка, применяются компьютерная томография с водорастворимым контрастом и рентгенологическое исследование с водорастворимым контрастом или с барием. Чтобы понять, через какое время у пациента происходит эвакуация содержимого желудка в нижележащие отделы ЖКТ, врач даёт пациенту барий, делает рентгеновский снимок, и видит, куда барий распространился. Затем снимки делаются через 3, 6, 12 часов – это позволяет оценить динамику прохождения контраста и степень стеноза. В Ильинской больнице пациентам с подозрением на высокую кишечную непроходимость всегда выполняется эндоскопическая диагностика: с помощью эндоскопа врач точно локализует место стриктуры и определяет объем хирургической помощи.

Источник изображения: Designua / Shutterstock

Если степень желудочно-кишечной непроходимости не позволяет провести баллонную дилатацию, но серьёзной формы декомпенсации еще нет – хирурги Ильинской больницы выполняют пациенту лапароскопическую операцию – пилоропластику. Через небольшие разрезы на брюшной стенке (размером около 10 мм) в брюшную полость вводятся лапароскоп и хирургические манипуляторы. Одновременно через рот в просвет желудка вводится эндоскоп. С помощью лапароскопических инструментов хирург рассекает суженную зону двенадцатиперстной кишки и выходного отдела желудка в продольном направлении, а сшивает в поперечном, тем самым значительно расширяя место сужения и разрешая непроходимость. Второй хирург ассистирует ему из просвета желудка с помощью эндоскопа, обеспечивая максимальную безопасность манипуляций. Это малотравматичная операция, дающая устойчивый положительный эффект.

Современное представление о моторно-эвакуаторных нарушениях верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (обзор литературы)

Нарушения моторно-эвакуаторной функции верхнего отдела желудочно-кишечного тракта приводят к часто встречающимся симптомам, таким как вздутие живота, тяжесть после приема пищи, изжога, тошнота и рвота. Это большинство случаев обращения больных к врачу, ос

Disorders in motor-evacuation function of the upper section of the gastrointestinal tract lead to frequent symptoms such as bloating, weight after a meal, heartburn, nausea and vomiting. These are the most common cases when patients go to see the doctor, especially in out-patient conditions.

Нарушения двигательной функции пищеварительного тракта являются актуальной проблемой современной медицины.

Эпидемиология

Часто встречающиеся симптомы гастроэнтерологических заболеваний, такие как отрыжка, изжога, тошнота, рвота, потеря аппетита, чувство раннего насыщения, тяжесть в эпигастрии, вздутие живота, возникают вследствие нарушений моторики. Данные нарушения могут носить первичный характер (функциональный) или вторичный (на фоне органических заболеваний) [1–3].

По данным некоторых авторов, от диспептических проявлений страдает от 25% до 40% лиц в популяции, а количество обращений с жалобами на диспепсию составляет около 5–7% всех обращений к врачам первичной помощи [4, 6–9]. У 18–50% обследованных при эндоскопическом исследовании обнаруживают моторные нарушения [1, 5, 23–25].

Моторно-эвакуаторная функция верхнего отдела пищеварительного тракта с точки зрения физиологии

Вне акта глотания пищевод представляет собой тонически напряженную мышечную трубку, не имеющую просвета. В акте глотания принимают участие более 20 мышц, синхронизированных между собой и деятельностью дыхательной системы. Проглатывание пищи представляет собой активную строго координированную деятельность сфинктеров и стенки пищевода. Поступление пищевого комка в просвет пищевода происходит при расслаблении верхнего пищеводного сфинктера. Задержка этого расслабления даже на 250 миллисекунд приводит к тяжелейшим случаям аспирационных пневмоний. После поступления пищи в пищевод инициируется первичная перистальтическая волна. Она движется по пищеводу со скоростью 2–4 см в секунду и проходит весь пищевод за 8–12 секунд. Причем сокращению стенки предшествует ее расслабление [3–5]. Холинергическая стимуляция на некоторое время тормозит собственную активность мускулатуры пищевода, поддерживающую его тонус. Затем после прекращения этой стимуляции стенка интенсивно сокращается. Через полсекунды после глотка начинается расслабление нижнего пищеводного сфинктера, которое длится от 7 до 12 секунд. За это время пища проходит в желудок. Если в пищеводе остается какое-то количество пищи, возникает вторичная перистальтическая волна, которая эти остатки удаляет. Нижний пищеводный сфинктер плотно закрывается каждый раз после прохождения пищи, препятствуя рефлюксу желудочного содержимого в пищевод. В дальнейшем он может время от времени расслабляться для удаления из желудка избытка воздуха. В том случае, когда количество этих эпизодов транзиторного расслабления превышает нормальное, развивается недостаточность сфинктера и появляются изжога, отрыжка, срыгивания. Двигательная активность желудка начинается с момента прохождения комка пищи через нижний пищеводный сфинктер [3, 6–8]. Моторика желудка осуществляется за счет сокращений гладких мышц средней оболочки его стенки. Тело и дно желудка обеспечивают депонирование, перетирание и перемешивание пищи; привратник осуществляет порционную эвакуацию химуса в 12-перстную кишку (ДПК).

Виды моторики желудка: тонические сокращения — длительное напряжение мышц разных отделов желудка; перистальтика — волнообразные сокращения дна и тела желудка, служат для перемешивания и продвижения содержимого желудка; распространяются от кардиальной части к пилорической (в кардиальной части расположены гладкомышечные клетки-водители ритма, обладающие автоматией); антральная систола — мощное сокращение антрального отдела желудка, распространяющееся в сторону тонкой кишки; играет главную роль в эвакуации пищи в ДПК [3, 9–12].

Режимы моторики желудка: «голодная моторика» — до приема пищи — включает в себя тонические сокращения (в пустом желудке стенки соприкасаются) и редкие перистальтические волны; рецептивная релаксация — расслабление желудка, возникающее при раздражении рецепторов ротовой полости и особенно после попадания первых порций пищи в желудок; создает резервуар для дальнейшего приема пищи; «сытая моторика» — после приема пищи — усиление тонуса и перистальтики, периодическое возникновение антральной систолы [13–15].

Поступление пищевого комка в желудок сопровождается рецептивным расслаблением дна и проксимальной части тела желудка. Рецептивное расслабление возникает при проглатывании любого количества пищи. В дальнейшем в зависимости от объема съедаемой пищи и выпиваемой жидкости начинается адаптивное расслабление дна и тела желудка. Назначение адаптивного расслабления — сохранить примерно постоянное давление в просвете органа независимо от объема пищи. В дистальной части тела и антральном отделе появляются интенсивные перистальтические волны, которые перемешивают содержимое и приводят к его измельчению. Подобные интенсивные сокращения возникают каждые 20 секунд. После прохождения по антруму перистальтические сокращения появляются в ДПК. Волны перистальтики в ДПК, слабые вначале, усиливаются при поступлении желудочного содержимого через пилорический сфинктер. Поступление происходит порциями, содержащими очень маленькие кусочки пищи. При этом именно эти порции активируют перистальтику ДПК. В ней поступающий химус смешивается с желчью, соком поджелудочной железы благодаря перистальтическим сокращениям. Эти перистальтические волны возникают координированно с деятельностью антропилорической зоны. Такая синхронизированная деятельность называется антродуоденальной координацией [14, 25–27].

В организации двигательной активности желудка непосредственную роль играют ионы кальция. Увеличение содержания Са 2+ ведет к сокращению, а снижение — к релаксации миоцита. Существует два основных пути поступления ионов Са 2+ в клетку: из внеклеточного пространства по медленным кальциевым каналам мембран, что приводит к тоническому сокращению и высвобождению Са 2+ из внутриклеточных депо, что вызывает фазовое сокращение. Стимуляция ацетилхолином мускариновых рецепторов способствует открытию натриевых каналов и входу Na+ в клетку, что сопровождается деполяризацией мембраны, открытием потенциалзависимых кальциевых каналов и проникновением Са 2+ внутрь клетки. Увеличение концентрации Са 2+ приводит к образованию комплекса кальций–кальмодулин, фосфорилированию миозина и сокращению миоцита. Снижение тонуса и сократительной активности миоцита происходит преимущественно при активизации симпатической нервной системы и стимуляции норадреналином a1-адренорецепторов, ассоциированных с депо Са 2+ на поверхности клетки, которое постоянно пополняется из внеклеточной среды. При этом происходит мобилизация Са 2+ из депо и открытие калиевых каналов. Последующий отток ионов К + вызывает закрытие кальциевых каналов, гиперполяризацию клеточной мембраны и релаксацию миоцита. Снижению концентрации Са 2+ внутри клетки (и соответственно расслаблению) способствует увеличение содержания внутриклеточного циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), стимуляция его выхода цГМФ-зависимой протеинкиназой и активный транспорт Са 2+ при помощи кальциевого насоса — кальциевой АТФазы на внутренней поверхности мембраны. Роль ионов Са 2+ в регуляции основных функций желудка огромна. Они участвуют в процессах кислотообразования, синтезе и выделении протеаз, пролиферации желудочного эпителия, во всех компонентах желудочной моторики [16–20].

Нарушение каждого из компонентов двигательной активности пищевода, желудка может приводить к появлению соответствующей клинической симптоматики. Клинические проявления при замедленном опорожнении желудка: чувство тяжести и переполнения в эпигастрии после еды, эпигастральная боль, изжога, тошнота и рвота, чувство быстрого насыщения, сонливость после еды, отрыжка и регургитация, потеря веса. Клинические проявления при ускоренном опорожнении желудка: эпигастральная боль, тошнота, спазматические боли в животе, диарея, симптомы гипогликемии, симптомы гиповолемии. Нарушение рецептивного и адаптивного расслабления желудка вызывает чувство раннего насыщения, в ряде случаев тошноту и рвоту. Вследствие нарушения антродуоденальной координации появляются тяжесть в эпигастрии, вздутие живота, изжога, отрыжка, срыгивания [7, 21, 22, 28].

Регуляция моторно-эвакуаторных нарушений

1. Миогенная — за счет собственных свойств гладкомышечных клеток стенки желудка:

2. Нервная — осуществляется рефлекторно при раздражении рецепторов полости рта, пищевода, желудка, тонкой кишки:

3. Гуморальная — моторная функция желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у человека контролируется в основном гормонами, такими как гастрин, мотилин, панкреатический полипептид, секретин, холецистокенин и соматостатин. После приема пищи отмечается кратковременное повышение уровня мотилина и соматостатина в сыворотке крови, увеличение концентрации панкреатического полипептида при умеренном увеличении концентрации гастрина. Усиливает моторную функцию гастрин, тормозят секретин, холецистокенин. Несомненно, что в поддержании моторной деятельности ЖКТ, наряду с гормональной регуляцией, большое место занимает и нервная регуляция. Секреция мотилина, в свою очередь, регулируется нервной системой, и поэтому взаимодействие гуморальной и нервной регуляции — основное условие нормальной функции ЖКТ [3, 29–31].

Контроль продвижения пищи по желудочно-кишечному тракту осуществляется миогенной, нервной и гуморальной типами регуляции. Мышечная оболочка стенки пищеварительного тракта состоит из наружного продольного и внутреннего циркулярного мышечных слоев. Между ними располагается межмышечное нервное сплетение [30]. Снаружи органа к межмышечному нервному сплетению подходит экстрамуральная иннервация. Она представлена парасимпатической и симпатической частями. Согласованная, координированная деятельность парасимпатического и симпатического звеньев нервной регуляции создает условия для нормальной перистальтики. В парасимпатической системе контроль осуществляется через блуждающий нерв, который берет начало в продолговатом мозге. Волокна парасимпатической нервной системы приходят к ганглиям межмышечного нервного сплетения, инициируется так называемая первичная перистальтика пищевода, а затем открытие нижнего пищеводного сфинктера, рецептивное и адаптивное расслабление желудка. В адренергической системе контроль осуществляется через симпатические волокна, берущие начало в центрах спинного мозга. При этом симпатическая система уменьшает давление в нижнем пищеводном сфинктере, а также угнетает перистальтические движения тела желудка и его антрального отдела. В то же время двигательная активность может определяться самостоятельным функционированием межмышечного нервного сплетения, даже без участия вагусной регуляции [4, 31].

Характеристика моторно-эвакуаторных нарушений

Основные виды нарушений перистальтики желудка и ДПК хорошо известны. Однако, рассматривая изменения двигательно-эвакуаторной функции, необходимо разграничивать нарушение тонуса желудка, ДПК, работы сфинктерного аппарата (гипо- или атония, гипертонус или спазм, дисмоторика, при которой расстроена координация сократительной активности) и эвакуации (замедление или ускорение эвакуации, гастро- или дуоденостаз, ретроградная перистальтика, рефлюксы) [2, 14]. Данные нарушения могут сочетаться между собой в различных комбинациях. Так, например, спазм привратника может сочетаться с дуоденостазом и замедлением эвакуации при нормальной сократительной активности желудка, а снижение тонуса желудка — с повышенной сократительной активностью ДПК, дуоденогастральным рефлюксом и нормальной эвакуацией; дисфункция или спазм сфинктера Одди — с нормальной двигательно-эвакуаторной функцией желудка и ДПК [2, 5, 13, 16].

Характерные клинические проявления при замедленном опорожнении желудка: чувство тяжести и переполнения в эпигастрии после еды, эпигастральная боль, изжога, тошнота и рвота, чувство быстрого насыщения, сонливость после еды, отрыжка и срыгивания, потеря веса.

Основные причины задержки опорожнения желудка: функциональная диспепсия (дисмоторный вариант), кислотозависимые заболевания (пептические язвы, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), гастриты (атрофический гастрит, антральный гастрит типа В), механические причины (рак желудка, препилорические, пилорические, дуоденальные язвы, идиопатический гипертрофический стеноз), метаболические расстройства (гиперкалиемия, гиперкальциемия), последствия оперативного лечения заболеваний желудка, лекарства (антихолинергические, опиаты, L-допа, трициклические антидепрессанты, соматостатин, холецистокинин, гидроокись алюминия, прогестерон), высокие дозы алкоголя, никотин; тяжелая физическая нагрузка [2, 20].

Характерные клинические проявления при ускоренном опорожнении желудка: эпигастральная боль, тошнота, спазматические боли в животе, диарея, симптомы гипогликемии, симптомы гиповолемии.

Основные причины ускорения опорожнения желудка: последствия оперативного лечения заболеваний желудка (демпинг-синдром, ваготомия с пилоропластикой), лекарства (эритромицин, цизаприд, метоклопрамид, домперидон), легкие физические упражнения [20].

Канадский ученый M. Horowitz и соавт. (2001) впервые выделяет атрофический гастрит, изменение слизистой и гастроэзофагеальный рефлюкс среди факторов, служащих причиной хронического замедления желудочной эвакуации [2, 21].

Особое внимание исследователи уделяют роли инфекционного агента Нelicobacter pylori (Hp) в развитии желудочной дисмоторики, поскольку в 30–89% случаев гастрит, выявляемый при обследовании пациентов с моторно-эвакуаторными расстройствами, ассоциируется с данной инфекцией [7, 8]. Тем не менее роль этой инфекции в развитии желудочной дисмоторики еще нуждается в дальнейшем изучении, так как выводы исследований по изучению этого вопроса довольно противоречивы [9]. В пользу Hp свидетельствуют данные об улучшении клинической симптоматики и качества жизни у пациентов после проведения эрадикационной терапии, что позволило рекомендовать ее проведение в Маастрихтском консенсусе-4 (2011) у пациентов обозначенной группы. Но непосредственно проведенные исследования эвакуаторной функции желудка у пациентов с признаками диспепсии не выявили достоверной зависимости показателей моторики желудка от наличия Hp [9].

Дуоденогастральный рефлюкс (ДГР), клиническими признаками которого являются эпигастральная боль и дискомфорт, отрыжка воздухом, также является важной клинической проблемой. В целом наличие ДГР определяют у 70% пациентов с диспептическими жалобами [9]. В развитии ДГР, как и при развитии замедленной желудочной эвакуации, значительная роль принадлежит нарушениям антродуоденальной координации и состоянию привратника, которые рассматриваются во взаимосвязи с состоянием нитрергической регуляции и дисбалансом гастроинтестинальных гормонов [8, 9, 19–21]. Некоторые авторы подчеркивают физиологическое значение ДГР, который по своему объему, продолжительности и регулярности не имеет признаков патологии. По их мнению, его возникновение после употребления жирной пищи способствует сохранению активности панкреатических ферментов, лучшему эмульгированию жиров [9]. Российские авторы отмечают физиологическую роль ДГР как фактора, регулирующего желудочную секрецию путем стимулирующего влияния на гастриновые рецепторы [29]. Тем не менее по другим данным повышение уровня гастрина способствует ослаблению моторной деятельности желудка и нарушению фаз сократительного цикла. Также выявлена связь структурной перестройки желудочной слизи с содержанием желчных кислот в желудке, а при эрозивных поражениях желудка под их влиянием происходит усиленный распад компонентов слизи [23]. Другие исследования свидетельствуют об ассоциации ДГР со структурной перестройкой слизистой оболочки желудка и развитием кишечной метаплазии, более высокой степенью колонизации тела желудка Hp [18, 24]. По данным российских ученых, на фоне ДГР любой степени выраженности чаще обнаруживают признаки антрального гастрита и эрозивные изменения [25]. Важными являются данные о мутагенном влиянии желчных кислот на слизистую оболочку желудка и пищевода [18, 26, 27].

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) — это хроническое рецидивирующее многосимптомное заболевание, обусловленное спонтанным, регулярно повторяющимся забросом в пищевод желудочного и/или дуоденального содержимого, приводящим к поражению нижнего отдела пищевода, проявляющееся изжогой, отрыжкой кислым, болью, жжением в эпигастральной области. Часто встречающееся проявление моторно-эвакуаторных нарушений [5]. Поскольку внутрибрюшное давление превышает внутригрудное, действует градиент давления, способствующий забросу содержимого желудка в пищевод, противостоит которому нижний пищеводный сфинктер. Несостоятельность последнего приводит к развитию патологического ГЭР, результат воздействия которого на слизистую оболочку пищевода определяется его составом (соляная кислота, пепсин, желчные кислоты), длительностью воздействия и собственной резистентностью слизистой оболочки. Помимо неэффективности нижнего пищеводного сфинктера, возникновению ГЭР способствует повышение внутрибрюшного (например, при ожирении, беременности) или внутрижелудочного давления (при желудочном или дуоденальном стазе функциональной или органической природы).

Коррекция моторно-эвакуаторных нарушений верхнего отдела желудочно-кишечного тракта

Коррекция нарушений моторики верхнего отдела ЖКТ сводится к решению трех задач:

Первопричиной функциональных нарушений чаще всего является нарушение нервной регуляции органов пищеварения, первая задача в этом случае должна решаться гастроэнтерологами в тесном контакте с невропатологами, психоневрологами и психологами после тщательного обследования пациента [5]. В случае первичной патологии органов пищеварения, например, при язвенной болезни, на первое место выходит лечение основного заболевания.

Вторая задача решается коррекцией питания, постуральной терапии и медикаментозными средствами. Для терапии пациентов с моторно-эвакуаторными нарушениями верхних отделов ЖКТ применяют лекарственные средства, регулирующие двигательную функцию — прокинетики, которые различаются между собой по механизму действия.

Прокинетики — препараты, усиливающие моторную активность органов пищеварительного тракта и препятствующие антиперистальтическим сокращениям гладкой мускулатуры [5, 15].

Стимулирующее влияние на моторику верхних отделов желудочно-кишечного тракта могут оказывать агонисты холинергических рецепторов (карбахолин, физостигмин), агонисты 5-НТ4-рецепторов (цизаприд, тегасерод), агонисты мотилиновых рецепторов (Эритромицин), антагонисты допаминовых рецепторов (метоклопрамид, домперидон) и др. Однако в реальной гастроэнтерологической практике карбахолин и физостигмин, а также Эритромицин (как прокинетик), цизаприд и тегасерод не применяются из-за выраженных нежелательных лекарственных реакций и развития осложнений. В настоящее время в качестве прокинетиков чаще всего применяются антагонисты допаминовых рецепторов, агонисты 5-НТ4-рецепторов и препарат с комбинированным механизмом действия — итоприда гидрохлорид (Ганатон) [5, 13].

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что нарушение моторно-эвакуаторной функции верхних отделов пищеварительного тракта является важной медико-социальной проблемой современного общества. Предупреждение нарушения моторики и эвакуации способствует профилактике возникновения различной патологии со стороны желудочно-кишечного тракта.?

Литература

Е. А. Леушина 1

Е. Н. Чичерина, доктор медицинских наук, профессор

ГБОУ ВПО КГМА МЗ РФ, Киров

Привратник желудка

Привратник (пилорус) находится в пилорическом отделе желудка, отделяет его от двенадцатипёрстной кишки, регулирует продвижение пищевой кашицы, отвечает за транспортировку соляной кислоты. При заболеваниях этого органа возникают сбои в работе ЖКТ, поэтому при появлении симптомов развития патологии следует начинать комплексную терапию. Лечение заключается в приёме лекарственных препаратов, использовании средств народной медицины, правильном диетическом питании.

Болезни привратника желудка

Привратник представляет собой крючкообразную мышцу, которая принимает участие в процессе переваривания пищи. Сфинктер расположен в нижнем отделе желудка переходит в тонкий кишечник – эта область называется привратниковой частью пищеварительного тракта.

При выделении соляной кислоты в желудок происходит закрытие пилоруса, это явление в гастроэнтерологии называется рефлексом Сердюкова. Но если сократительные способности сфинктера снижаются, происходит его деформация, он не смыкается полностью, что провоцирует развитие различных заболеваний органов пищеварительного тракта.

Причины и симптомы спазма привратника желудка

При спазме сфинктера желудочные мышцы внезапно и сильно сокращаются, что провоцирует появление выраженного болевого синдрома, привратник сужается, на некоторое время пища перестаёт поступать в кишечник. Основные симптомы – тошнота, рвота, появление холодного пота, вздутие, ощущение тяжести в животе, появляется неприятный запах изо рта, через 2 часа после колики выделяется много прозрачной мочи. Приступ может быть кратковременным или продолжаться несколько часов.

Спазм может свидетельствовать о развитии гастрита, грыжи пищевода, дефиците витаминов группы B, полипах в желудке, часто патология развивается на фоне сильной аллергии или интоксикации.

Методы лечения спазма привратника

Для устранения спазма лекарственные препараты назначают редко, чтобы избавиться от неприятных ощущений, достаточно перестать нервничать, отказаться от пагубных привычек, нормализовать режим питания, высыпаться. При сильной потере веса и слабости показано внутривенное введение солей и витаминных препаратов.

Недостаточность привратника желудка

Заболевание развивается на фоне атонии привратника – сфинктер не полностью смыкается, кардия не может сдерживать желудочный сок, он проникает в пищевод. Признаки патологии – частые отрыжки с привкусом горечи, боль, дискомфорт в пищеводе, тошнота, рвота, на языке появляется налёт жёлтого оттенка.

Патология развивается из-за анатомических особенностей строения желудка, обострения воспалительных процессов.

Недостаточность привратника часто диагностируют у людей в преклонном возрасте – болезнь развивается на фоне общего снижения мышечного тонуса органов пищеварительной системы.

Как лечить функциональную недостаточность привратника

Полностью избавиться от патологии не получится, терапия направлена на ослабление симптомов и поддержку организма.

Основные группы лекарственных препаратов:

Диета и физические упражнения

При недостаточности привратника необходимо соблюдать строгую диету, которая поможет предотвратить появление боли и других неприятных симптомов заболевания. Подобного режима питания следует придерживаться при всех заболеваниях сфинктера.

Для незначительного сужения сфинктера нужно каждое утро делать лёгкую гимнастику, укреплять мышцы спины и пресса. Полезен бег и ходьба в умеренном темпе.

Народные средства для лечения заболевания малоэффективны, можно принимать отвар шиповника и другие натуральные препараты, которые способствуют укреплению иммунной системы. При сильной и постоянной изжоге поможет травяной настой – смешать в равных частях тысячелистник и зверобой, 1 ч. л. сбора заварить 250 мл кипятка, остудить. Пить напиток по 120 мл 5 раз в сутки.

При недостаточности пилоруса принимать пищу можно только сидя, нельзя ложиться и заниматься физическим трудом в течение 1,5–2 часов после еды, спать нужно на высокой подушке, одежда не должна давить и стеснять движения.

Важно! При тяжёлой форме патологии, когда привратник сильно открыт, потребуется операция – мышцы сфинктера придётся ушить.

Язва привратника желудка

Заболевания сфинктера провоцируют изменение количества кислоты – развивается язва пилорического канала, в пищевод проникают едкие ингредиентов, эпителий разрушается, образуются эрозии.

Признаки заболевания – сильная боль в животе возникает ночью, при продолжительных перерывах между приёмами пищи, постоянная изжога, отрыжка с тухлым привкусом, вздутие. В редких случаях диагностируют внутреннее кровотечение.

Осложнение язвы – стеноз, просвет сфинктера практически полностью закрыт, что препятствуют прохождению пищи по пищеводу. Патология сопровождается частыми приступами кислой рвоты, лечение проводят только в условиях, требуется хирургическое вмешательство.

Отличительная черта язвы привратника – средства для борьбы с изжогой не приносят облегчения, а только усиливают дискомфорт.

Чем лечить язву привратника

В терапии язвы используют препараты и народные средства для заживления поражённых тканей, устранение болевого синдрома.

Лекарства для лечения язвы пилоруса:

Для защиты слизистой оболочки следует растопить и довести до кипения 1 кг несолёного сливочного масла, немного остудить, добавить 150 г прополиса, тщательно перемещать до однородной консистенции. Принимать по 5 г лекарства за час до приёма пищи на протяжении месяца.

Для скорейшего заживления язвы необходимо 20 г измельчённого корня сельдерея залить 250 мл прохладной воды, накрыть ёмкость тонкой тканью, оставить на 2 часа. Процедить, пить по 50 мл перед каждым приёмом пищи.

Эндоскопия или хирургическое вмешательство требуется при обнаружении полипов в привратнике. Заболевание протекает бессимптомно, обнаруживают его чаще всего случайно во время диагностики других патологий пищеварительной системы.

Диагностика заболеваний привратника

При появлении боли в животе, изжоги, отрыжки, тошноты, необходимо посетить гастроэнтеролога. После сбора осмотра и сбора анамнеза врач назначит необходимые методы исследования.

Как дифференцируют патологии привратника:

Профилактика

Для предотвращения развития заболеваний пищеварительной системы необходимо соблюдать простые профилактические меры.

Как избежать проблем с привратником желудка:

Предотвратить развитие осложнений, избежать хирургического вмешательства поможет периодическое обследование и диагностика.

При нарушении функций привратника развиваются различные патологи пищеварительной системы, заболевания имеют разные причины происхождения, отличаются симптомами и методами лечения. Но профилактики и диета одинакова для всех болезней сфинктера.