Прирост лск это что

Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи

Дуплексное сканирование объединяет возможность визуализации просвета сосуда и окружающих сосуд тканей в В-режиме (режиме двухмерной серошкальной эхографии) и одновременный анализ состояния гемодинамики посредством допплеровских технологий. По результатам исследования в В-режиме могут быть получены данные о состоянии жёсткости и эластичности сосудистой стенки (упруго-эластические характеристики), функциональном состоянии эндотелия (его сосудодвигательной активности), наличии, характере и распространённости изменений структуры и толщины сосудистой стенки, нарушении целостности сосудистой стенки (диссекции), наличии внутрипросветных образований, их локализации, протяжённости, эхогенности (косвенная характеристика плотности), степени нарушения проходимости просвета сосуда, изменениях диаметра сосуда, сосудистой геометрии (наличии деформаций, отклонений хода сосуда от обычной анатомической траектории), аномалиях отхождения, хода и ветвления сосудов.

Показания к исследованию экстракраниальных отделов сосудов, снабжающих кровью головной мозг:

Показания к проведению транскраниального дуплексного сканирования:

В настоящее время активно разрабатывают вопросы, связанные с использованием визуализирующих ультразвуковых методов в клинике ургентной ангионеврологии. Исходя из возможностей дуплексного сканирования, задачи исследования при острых нарушениях мозгового кровообращения ишемического типа следующие.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 1.

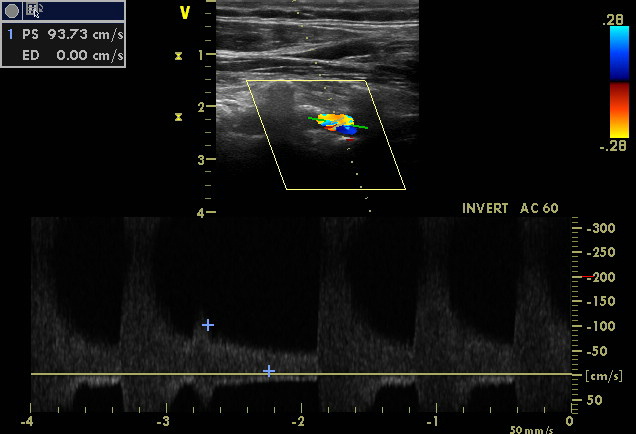

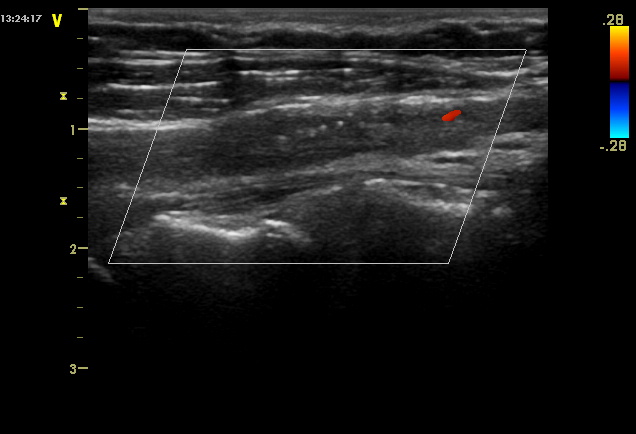

При проведении дуплексного сканирования экстра- и интракраниальных сосудов определяются эхографические признаки стенозирования до 90-95% по НСА справа и субокклюзии-окклюзии ВСА справа (рис. 1, 2)

|  |

|  |

|  |

Дуплексное сканирование позволяет предположительно определить возможные причины ишемического инсульта.

При исследовании экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий можно выявить дифференциальные признаки, характерные для стенозирующего атеросклероза, тромбозов, макроэмболий, ангиопатий, васкулитов. При отсутствии очевидных причин артерио-артериальной эмболии, а в части случаев и при их наличии, необходимо проведение эхокардиографического исследования для исключения кардиоартериального генеза нарушения мозгового кровообращения.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 2.

Дуплексное сканирование, как и любая другая ультразвуковая методика, операторозависимо и в известной степени субъективно. Успешность использования комплекса визуализирующих ультразвуковых методов в клинической неврологии помимо опыта и навыков оператора во многом зависит и от технических характеристик используемого оборудования. В связи с этим во всех спорных диагностических случаях, а также при планировании оперативного лечения на сосудах мозга референтным методом по отношению к ультразвуковому служит рентгено-контрастная ангиография и её разновидности, признанные «золотым стандартом» в ангиологии.

Эндоваскулярное лечение критического стеноза с тромбозом правой внутренней сонной артерии

Пациент мужчина, Л., 56л.

Основной: ЦВБ: ишемический инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии (СМА) от 20.08.17г.

Сопутствующий: Сахарный диабет 2 типа, Гипертоническая болезнь III ст., 3 ст., высокий риск.

Жалобы: поступил с жалобами на слабость в левых конечностях, головокружение, шаткость походки.

Анамнез заболевания: 01.06.2017г впервые отметил преходящую слабость в левых конечностях. 20.08.2017г повторно появилась слабость в левых конечностях. Вызвал бригаду СМП. Госпитализирован в ГКБ, где проходил стационарное лечение по поводу ишемического инсульта в бассейне правой средней мозговой артерии, с положительной динамикой, выписан. Повторный эпизод слабости в левых конечностях отметил 30.08.17г.

Магнитно-резонансная томография (31.08.2017): МР картина множественных лакунарных подострых ишемических инсультов в правой гемисфере головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия. Положительная динамика при сравнении с предыдущим исследованием от 22.08.17.

Выполнена ангиография брахиоцефальных артерий и стентирование правой внутренней сонной артерии под местной анестезией

Послеоперационный период без осложнений.

Деформация сонных артерий

ДЕФОРМАЦИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ

Наиболее часто встречающаяся аномалия артерий головы и шеи. Эта аномалия уступает только атеросклеротическому поражению по своей распространенности. У детей с патологической извитостью ВСА выявляются фенотипические маркеры соединительнотканной дисплазии.

Термин «патологическая извитость» ВСА в нашей стране распространен для обозначения клинически значимых деформаций. В мире наибольшее распространение получила — ангиографическая классификация деформаций ВСА:

Tortuosity — извитость S-, С- или волнообразной формы, без острых углов и видимых нарушений кровотока. Это гемодинамически малозначимые, чаще врожденные аномалии.

Kinking — углообразование, перегиб, гемодинамически значимые извитости.

Сoiling — петлеобразование, гемодинамически значимые и малозначимые извитости. Как петли змеи.

УЗИ сосудов шеи может выявить следующие характеристики деформаций ВСА: форму деформаций, её локализацию (проксимальная, средняя, дистальная треть ВСА), величину угла деформации-острый, тупой, прямой; а также, что наиболее важно, гемодинамическую значимость извитости.

Принято считать, что гемодинамические нарушения в зоне патологической извитости ВСА обусловлены наличием септального стеноза. Важнейшим проявлением деформации является увеличение пиковой скорости кровотока, как и при стенозе, вызванном атеросклеротическим поражением. В качестве критерия гемодинамической значимости деформации ВСА используем ускорение пиковой скорости более 150 см/сек в месте деформации. Имеются несколько объективных сложностей при попытке определить пиковую скорость.

Исходя из всего этого, корректная регистрация скорости кровотока в зоне извитости ВСА невозможна из-за вышеперечисленных проблем. Гидродинамическая сущность деформации заключается в дезорганизации кровотока. Эту дезорганизацию кровотока в месте деформации ВСА независимо от угла сканирования адекватно отражает допплерография.

Изменения гемодинамики в зоне патологической извитости- увеличение скорости кровотока на 30% и более в извитой артерии, дезорганизация потока в зоне ангуляции в виде увеличения спектрального разрешения.

Локальные нарушения гемодинамики в зоне извитости — причина нарушения кровотока в интракраниальных артериях в виде снижения скорости кровотока в средней мозговой артерии на пораженной стороне.

Важное значение при патологической извитости ВСА может иметь эмболическое поражение ветвей мозговых артерий. Тромбообразованию и церебральной эмболии способствуют турбуленция кровотока в зоне деформации ВСА, дегенеративные изменения стенки ВСА с повреждением эндотелия, дисплазия соединительной ткани с нарушением тромбоцитарного гемостаза.

Дуплексное сканирование для выявления и оценки деформаций ВСА имеет очень важное значение. Поэтому разработана классификация этой патологии. Важнейшими признаками извитости являются гемодинамическая значимость — нарушение локальной и региональной гемодинамики.

УЗ-классификация деформаций ВСА:

1. Гемодинамически значимые деформации:

2. Гемодинамически незначимые деформации:

Критерии локальной гемодинамической значимости деформации ВСА:

Дезорганизация кровотока в зоне деформации — объективный показатель гемодинамической значимости патологической извитости ВСА. Важный показатель патологической извитости — острый угол деформации, при котором почти всегда регистрируется нарушение локальной гемодинамики.

Критерии региональной гемодинамической значимости деформации ВСА:

Редкие аномалии сонных артерий — аплазия, гипоплазия, низкая или высокая бифуркация, артериовенозные мальформации, аневризмы.

ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ

Локализуются на экстракраниальном уровне, могут приводить к нарушению кровообращения в вертебробазилярном бассейне. Также как и при деформации ВСА, задачей УЗИ является оценка локализации, формы, гемодинамической значимости. По форме деформаций ПА различают С-образные и S-образные извитости. Локальную гемодинамическую значимость оценивают, как и в ВСА. По снижению и асимметрии кровотока в V 4-сегменте ПА оценивают региональную значимость.

ЭКСТРАВАЗАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПА

Возникает при патологии шейного отдела позвоночника. Это краниовертебральные аномалии, дисфиксационные нарушения, посттравматические деформации позвоночника, остеохондроз шейного отдела позвоночника. Эти процессы вызывают непосредственное сдавление ПА.

УЗИ-признаки экстравазального воздействия на ПА: локальное ускорение кровотока в месте компрессии, неравномерное положение поперечных отростков шейного отдела позвоночника. Доказательством экстравазального воздействия на ПА является положительная поворотная проба, при которой в сегменте V4 при интракраниальном исследовании происходит снижение скорости кровотока более 30%.

При гипоплазии ПА регистрируется высокорезистентный низкоскоростной спектр кровотока. А при спазме ПА, обусловленным экстравазальным воздействием на неё, нормальный спектр кровотока.

Аплазия ПА встречается крайне редко. Намного чаще выявляется гипоплазия.

© ООО «Клиника в Северном», 2021

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АНГИОГЕНЕЗ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АНГИОГЕНЕЗ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

1 Отделение сосудистой хирургии, ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница»; кафедра хирургии ИПДО, Ярославская Государственная медицинская академия, Ярославль, Россия.

2 Институт стволовых клеток человека, Москва, Россия.

В работе изложен опыт реализации концепции «терапевтического ангиогенеза» с помощью первого отечественного гентерапевтического препарата «Неоваскулген» в комплексном лечении больных с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей (ХОЗАНК) II-IIIстадии по А.В. Покровскому–Фонтейну. Общее количество больных составило 45 человек. Оценка и анализ результатов проведены в зависимости от стадии хронической ишемии нижних конечностей. Клинические результаты, включавшие определение дистанции безболевой ходьбы (ДБХ), лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ), линейную скорость кровотока (ЛСК) прослежены в сроки до 2-х лет. У всех пациентов отмечена хорошая переносимость, а в сроки до 2-х лет констатировано отсутствие побочных эффектов и осложнений. У больных с IIБ стадией заболевания через год установлены статистически достоверные результаты, свидетельствующие об улучшении кровообращения в ишемизированных нижних конечностях после применения препарата по показателям ДБХ и ЛСК (р

Допплеросонография периферических сосудов. Часть II (опыт применения УЗИ сканеров фирмы «Медисон» в скрининговых исследованиях)

В I части этой статьи (начало в пред. номере) были изложены основные методические подходы к исследованию периферических сосудов, обозначены основные количественные допплеросонографические параметры кровотока, перечислены и продемонстрированы типы потоков. Во II части работы на основе собственных данных и литературных источников приведены основные количественные показатели кровотока в различных сосудах в норме и при патологии.

Результаты исследования сосудов в норме

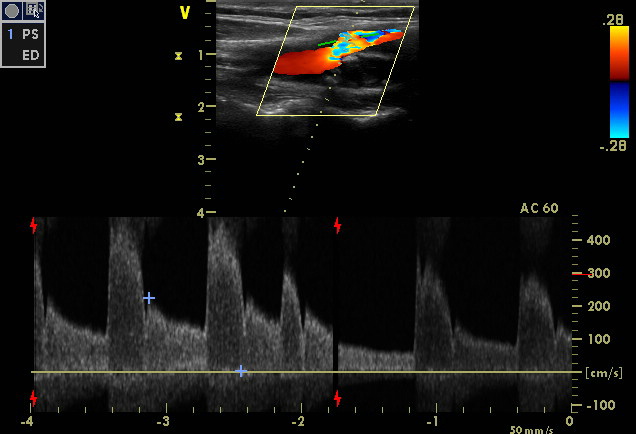

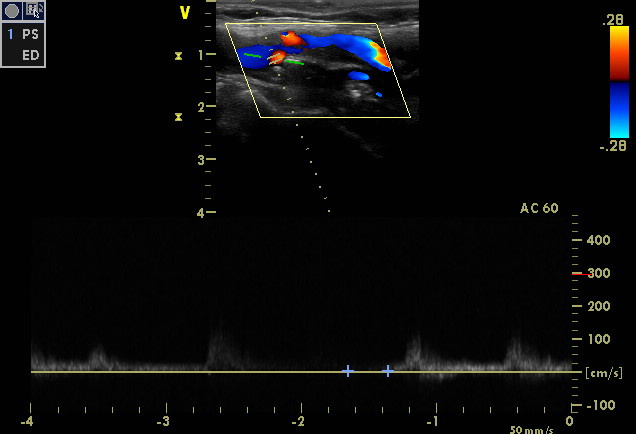

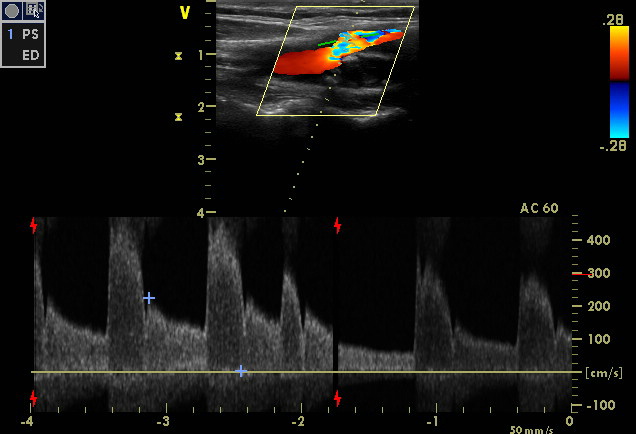

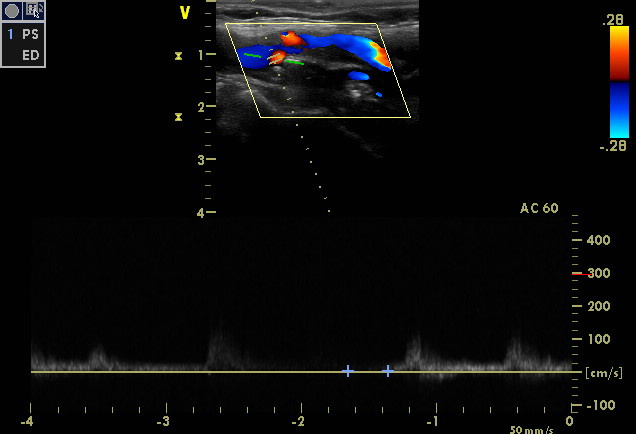

Рис. 1. Продольное сканирование артерии. Магистральный тип кровотока.

Рис. 2. Исследование кровотока в вене с использованием ЦДК и допплерографии в импульсном режиме.

Рис. 3. Вариант нормального кровотока в вене. Исследование в режиме импульсной допплерографии.

При проведении дыхательной пробы на бедренной вене и при проведении компрессионных проб на подколенной вене не должна регистрироваться ретроградная волна продолжительностью более 1,5 сек. Далее приведены показатели кровотока в различных сосудах у здоровых лиц (табл. 1-6). Стандартные доступы при допплеро-сонографии периферических сосудов показаны на рис. 4.

Рис. 4. Стандартные доступы при допплеросонографии периферических сосудов. Уровни наложения компрессионных манжет при измерении регионального САД.

Результаты исследования сосудов при патологии

Острая артериальная непроходимость

Эмболии. На сканограмме эмбол выглядит как плотная округлая структура. Просвет артерии выше и ниже эмбола однородный, эхонегативный, не содержит дополнительных включений. При оценке пульсации выявляется увеличение ее амплитуды проксимальнее эмболии и ее отсутствие дистальнее эмболии. При допплерографии ниже эмбола определяется измененный магистральный кровоток либо кровоток не выявляется.

Тромбозы. В просвете артерии визуализируется неоднородная эхоструктура, ориентированная вдоль сосуда. Стенки пораженной артерии как правило уплотнены, имеют повышенную эхогенность. При допплерографии выявляется магистральный измененный или коллатеральный кровоток ниже места окклюзии.

Хронические артериальные стенозы и окклюзии

Атеросклеротическое поражение артерии. Стенки сосуда, пораженного атеросклеротическим процессом, уплотнены, имеют повышенную эхогенность, неровный внутренний контур. При значительном стенозе (60%) ниже места поражения на допплерограмме регистрируется магистральный измененный тип кровотока. При стенозе появляется турбулентный поток. Выделяют следующие степени стеноза в зависимости от формы спектра при регистрации допплерограммы над ним:

При окклюзии атероматозными массами в просвете пораженного сосуда выявляются яркие, однородные массы, контур сливается с окружающими тканями. На допплерограмме ниже уровня поражения выявляется коллатеральный тип кровотока.

Аневризмы выявляются при сканировании вдоль сосуда. Различие в диаметре расширенного участка более чем в 2 раза (хотя бы на 5 мм) по сравнению с проксимальным и дистальным отделами артерии дает основание для установления аневризматического расширения.

Допплерографические критерии окклюзии артерий брахицефальной системы

Стеноз внутренней сонной артерии. При каротидной допплерографии при одностороннем поражении выявляется значительная асимметрия кровотока за счет снижения его со стороны поражения. При стенозах выявляется повышение скорости Vmax за счет турбулентности потока.

Окклюзия общей сонной артерии. При каротидной допплерографии выявляется отсутствие кровотока в ОСА и ВСА на стороне поражения.

Окклюзия позвоночной артерии. Отсутствие кровотока в месте локации.

Допплерографические критерии окклюзий артерий нижних конечностей

При допплерографической оценке состояния артерий нижних конечностей анализируют допплерограммы, полученные в четырех стандартных точках (проекция скарповского треугольника, на 1 поперечный палец медиальнее середины пупартовой связки подколенная ямка между медиальной лодыжкой и ахилловым сухожилием на тыле стопы по линии между 1 и 2 пальцами) и индексы регионального давления (верхняя треть бедра, нижняя треть бедра, верхняя треть голени, нижняя треть голени).

Окклюзия терминального отдела аорты. Во всех стандартных точках на обеих конечностях регистрируется кровоток коллатерального типа.

Окклюзия наружной подвздошной артерии. В стандартных точках на стороне поражения регистрируется коллатеральный кровоток.

Заболевания периферических вен

Клапаны в пораженной вене не определяются. Над верхушкой тромба регистрируется ускоренный турбулентный кровоток.

Клапанная недостаточность вен нижних конечностей. При проведении проб (проба Вальсальвы при исследовании бедренных вен и большой подкожной вены, компрессионная проба при исследовании подколенных вен) выявляется баллонообразное расширение вены ниже клапана, при допплерографии регистрируется ретроградная волна кровотока. Гемодинамически значимой считается ретроградная волна длительностью более 1,5 сек (см. рис. 5-8).