При помощи чего корень в состоянии обежать возможно большее число частиц почвы

Лабораторная работа № 1 Внутреннее строение корня в связи с его функциями

Лабораторная работа составлены таким образом, что имеет теоретическую часть, изучение которой позволит обучающимся вспомнить учебный материал по теме лабораторной работы, а также непосредственно практическую часть.

Просмотр содержимого документа

«Лабораторная работа № 1 Внутреннее строение корня в связи с его функциями»

Внутреннее строение корня в связи с его функциями

Внутреннее строение корня

Корень – осевой вегетативный орган растения. Он обладает неограниченным верхушечным ростом и радиальной симметрией, с положительным геотропизмом (растет верхушкой вниз).

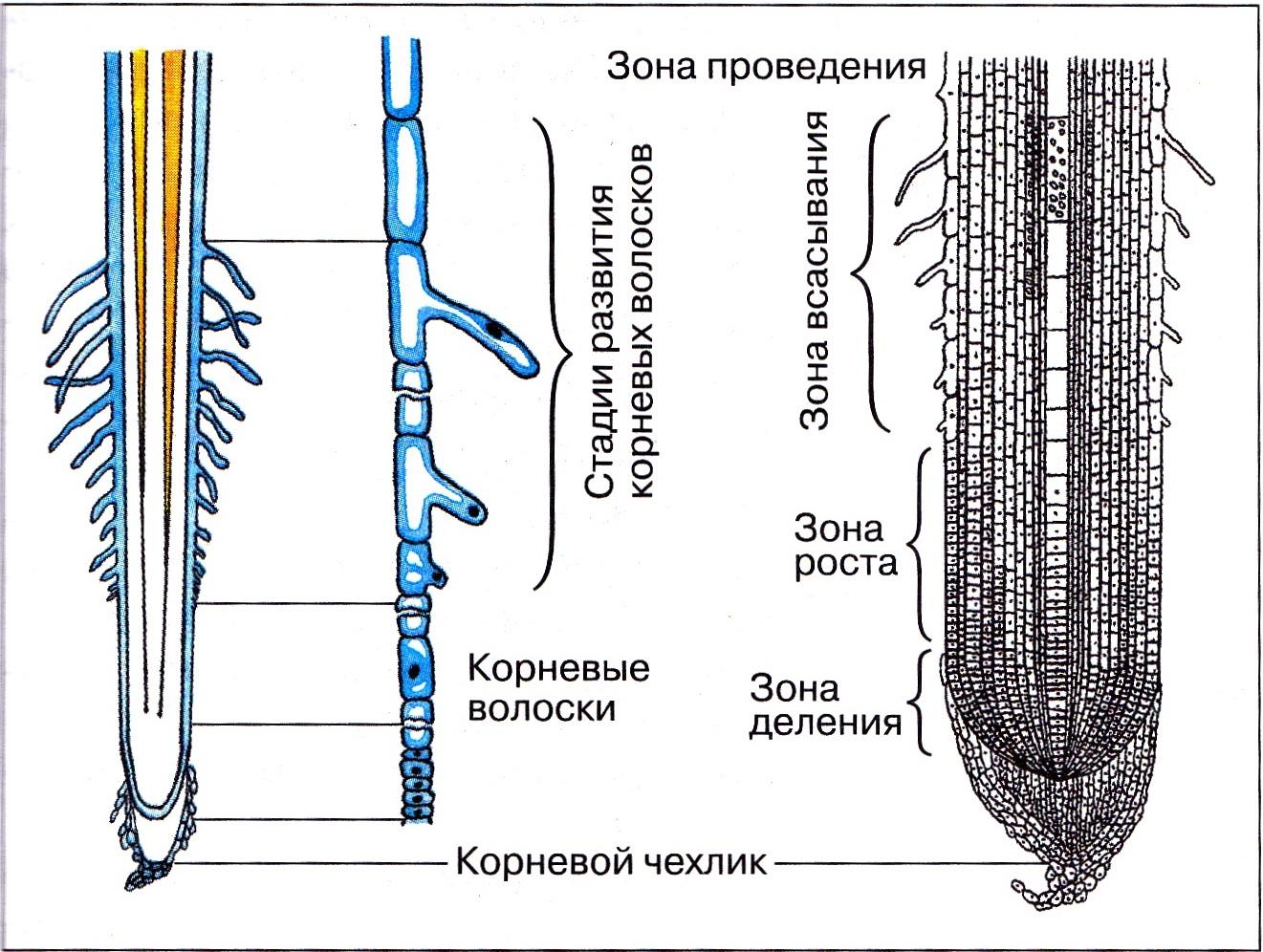

Рис. 1 Внутреннее строение корня

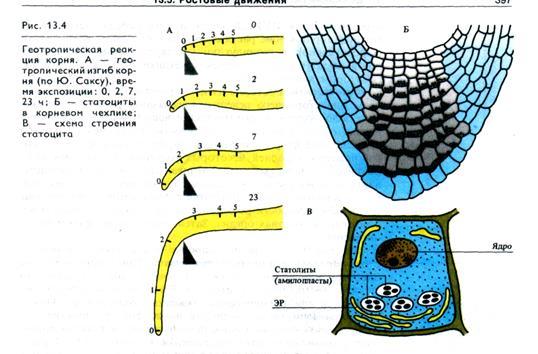

Верхушка корня всегда прикрыта корневым чехликом. Он состоит из постоянно обновляющихся, тонкостенных живых клеток. Надежно защищает нежные делящиеся клетки от повреждения твердыми частицами почвы. Когда корень продвигается в почве, старые клетки слущиваются, а новые нарастают. Кроме того, наружные клетки корневого чехлика выделяют слизь, облегчающую продвижение корня в почве. У водных растений корневого чехлика нет, вместо него имеется другое образование – водяной кармашек. В клетках находятся кристаллы, с помощью их корень чувствует центр Земли – положительный геотропизм (рис. 2).

Рис. 2 Положительный геотропизм корня

Зона деления – это клетки, постоянно делящиеся, т.е. образовательная ткань. Эта зона очень маленькая, и составляет около 1 мм. За счет нее корень растет в длину.

Зона растяжения (роста) – гладкий участок корня протяженностью 6-9 мм – располагается выше зоны деления. Клетки в этой зоне интенсивно растут, вытягиваются по длине корня и начинают дифференцироваться. Деление же у них почти отсутствует.

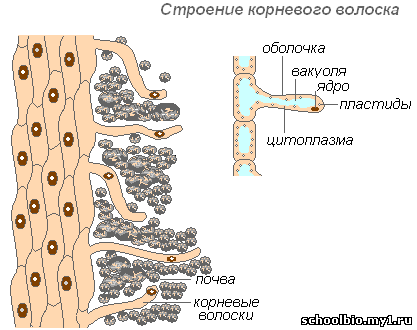

Зона всасывания, называемая также зоной корневых волосков – следующая зона корня.

Рис. 3 Строение корневого волоска

Ее продолжительность – до нескольких сантиметров. Отличительное свойство этой зоны – наличие корневых волосков – выростов клеток кожицы корня размером от 1-2 мм до 20 мм. Эти волоски в десятки раз увеличивают площадь всасывающей зоны корней (например, у ржи около 14 млрд. корневых волосков суммарная длина которых более 10 000 км). Внешне корневые волоски выглядят как нежный белый пушок. Продолжительность жизни корневых волосков – 10-20 дней. В зоне корневых волосков происходит активное всасывание воды с растворенными минеральными веществами. Клетки корневых волосков при этом работают как маленькие насосы.

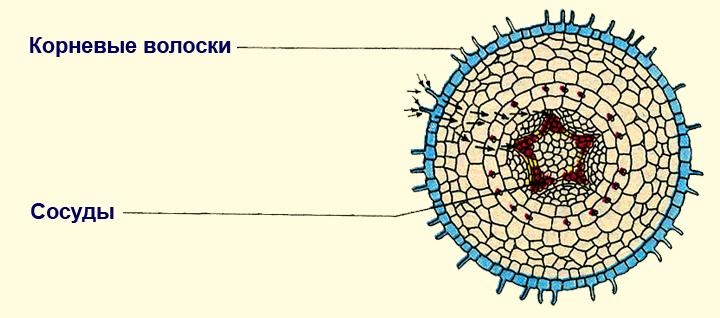

Рис. 4 Поперечный срез корня в зоне всасывания

Зона проведения (боковых корней) – находится выше зоны корневых

волосков. Это самая длинная и прочная часть корня с хорошо развитыми проводящими тканями. Здесь осуществляется транспорт веществ. Вверх поднимается вода с растворенными минеральными веществами (восходящий ток по сосудам), а вниз передвигаются органические вещества из листьев (нисходящий ток по ситовидным трубкам), необходимые для жизнедеятельности клеток корня. В зоне проведения образуются боковые корни (отсюда ее другое название – зона ветвления).

Лабораторная работа № 1 Внутреннее строение корня в связи с его функциями

Лабораторная работа составлены таким образом, что имеет теоретическую часть, изучение которой позволит обучающимся вспомнить учебный материал по теме лабораторной работы, а также непосредственно практическую часть.

Просмотр содержимого документа

«Лабораторная работа № 1 Внутреннее строение корня в связи с его функциями»

Внутреннее строение корня в связи с его функциями

Внутреннее строение корня

Корень – осевой вегетативный орган растения. Он обладает неограниченным верхушечным ростом и радиальной симметрией, с положительным геотропизмом (растет верхушкой вниз).

Рис. 1 Внутреннее строение корня

Верхушка корня всегда прикрыта корневым чехликом. Он состоит из постоянно обновляющихся, тонкостенных живых клеток. Надежно защищает нежные делящиеся клетки от повреждения твердыми частицами почвы. Когда корень продвигается в почве, старые клетки слущиваются, а новые нарастают. Кроме того, наружные клетки корневого чехлика выделяют слизь, облегчающую продвижение корня в почве. У водных растений корневого чехлика нет, вместо него имеется другое образование – водяной кармашек. В клетках находятся кристаллы, с помощью их корень чувствует центр Земли – положительный геотропизм (рис. 2).

Рис. 2 Положительный геотропизм корня

Зона деления – это клетки, постоянно делящиеся, т.е. образовательная ткань. Эта зона очень маленькая, и составляет около 1 мм. За счет нее корень растет в длину.

Зона растяжения (роста) – гладкий участок корня протяженностью 6-9 мм – располагается выше зоны деления. Клетки в этой зоне интенсивно растут, вытягиваются по длине корня и начинают дифференцироваться. Деление же у них почти отсутствует.

Зона всасывания, называемая также зоной корневых волосков – следующая зона корня.

Рис. 3 Строение корневого волоска

Ее продолжительность – до нескольких сантиметров. Отличительное свойство этой зоны – наличие корневых волосков – выростов клеток кожицы корня размером от 1-2 мм до 20 мм. Эти волоски в десятки раз увеличивают площадь всасывающей зоны корней (например, у ржи около 14 млрд. корневых волосков суммарная длина которых более 10 000 км). Внешне корневые волоски выглядят как нежный белый пушок. Продолжительность жизни корневых волосков – 10-20 дней. В зоне корневых волосков происходит активное всасывание воды с растворенными минеральными веществами. Клетки корневых волосков при этом работают как маленькие насосы.

Рис. 4 Поперечный срез корня в зоне всасывания

Зона проведения (боковых корней) – находится выше зоны корневых

волосков. Это самая длинная и прочная часть корня с хорошо развитыми проводящими тканями. Здесь осуществляется транспорт веществ. Вверх поднимается вода с растворенными минеральными веществами (восходящий ток по сосудам), а вниз передвигаются органические вещества из листьев (нисходящий ток по ситовидным трубкам), необходимые для жизнедеятельности клеток корня. В зоне проведения образуются боковые корни (отсюда ее другое название – зона ветвления).

Лабораторная работа № 1 Внутреннее строение корня в связи с его функциями

Лабораторная работа составлены таким образом, что имеет теоретическую часть, изучение которой позволит обучающимся вспомнить учебный материал по теме лабораторной работы, а также непосредственно практическую часть.

Просмотр содержимого документа

«Лабораторная работа № 1 Внутреннее строение корня в связи с его функциями»

Внутреннее строение корня в связи с его функциями

Внутреннее строение корня

Корень – осевой вегетативный орган растения. Он обладает неограниченным верхушечным ростом и радиальной симметрией, с положительным геотропизмом (растет верхушкой вниз).

Рис. 1 Внутреннее строение корня

Верхушка корня всегда прикрыта корневым чехликом. Он состоит из постоянно обновляющихся, тонкостенных живых клеток. Надежно защищает нежные делящиеся клетки от повреждения твердыми частицами почвы. Когда корень продвигается в почве, старые клетки слущиваются, а новые нарастают. Кроме того, наружные клетки корневого чехлика выделяют слизь, облегчающую продвижение корня в почве. У водных растений корневого чехлика нет, вместо него имеется другое образование – водяной кармашек. В клетках находятся кристаллы, с помощью их корень чувствует центр Земли – положительный геотропизм (рис. 2).

Рис. 2 Положительный геотропизм корня

Зона деления – это клетки, постоянно делящиеся, т.е. образовательная ткань. Эта зона очень маленькая, и составляет около 1 мм. За счет нее корень растет в длину.

Зона растяжения (роста) – гладкий участок корня протяженностью 6-9 мм – располагается выше зоны деления. Клетки в этой зоне интенсивно растут, вытягиваются по длине корня и начинают дифференцироваться. Деление же у них почти отсутствует.

Зона всасывания, называемая также зоной корневых волосков – следующая зона корня.

Рис. 3 Строение корневого волоска

Ее продолжительность – до нескольких сантиметров. Отличительное свойство этой зоны – наличие корневых волосков – выростов клеток кожицы корня размером от 1-2 мм до 20 мм. Эти волоски в десятки раз увеличивают площадь всасывающей зоны корней (например, у ржи около 14 млрд. корневых волосков суммарная длина которых более 10 000 км). Внешне корневые волоски выглядят как нежный белый пушок. Продолжительность жизни корневых волосков – 10-20 дней. В зоне корневых волосков происходит активное всасывание воды с растворенными минеральными веществами. Клетки корневых волосков при этом работают как маленькие насосы.

Рис. 4 Поперечный срез корня в зоне всасывания

Зона проведения (боковых корней) – находится выше зоны корневых

волосков. Это самая длинная и прочная часть корня с хорошо развитыми проводящими тканями. Здесь осуществляется транспорт веществ. Вверх поднимается вода с растворенными минеральными веществами (восходящий ток по сосудам), а вниз передвигаются органические вещества из листьев (нисходящий ток по ситовидным трубкам), необходимые для жизнедеятельности клеток корня. В зоне проведения образуются боковые корни (отсюда ее другое название – зона ветвления).

Лабораторная работа № 1 Внутреннее строение корня в связи с его функциями

Лабораторная работа составлены таким образом, что имеет теоретическую часть, изучение которой позволит обучающимся вспомнить учебный материал по теме лабораторной работы, а также непосредственно практическую часть.

Просмотр содержимого документа

«Лабораторная работа № 1 Внутреннее строение корня в связи с его функциями»

Внутреннее строение корня в связи с его функциями

Внутреннее строение корня

Корень – осевой вегетативный орган растения. Он обладает неограниченным верхушечным ростом и радиальной симметрией, с положительным геотропизмом (растет верхушкой вниз).

Рис. 1 Внутреннее строение корня

Верхушка корня всегда прикрыта корневым чехликом. Он состоит из постоянно обновляющихся, тонкостенных живых клеток. Надежно защищает нежные делящиеся клетки от повреждения твердыми частицами почвы. Когда корень продвигается в почве, старые клетки слущиваются, а новые нарастают. Кроме того, наружные клетки корневого чехлика выделяют слизь, облегчающую продвижение корня в почве. У водных растений корневого чехлика нет, вместо него имеется другое образование – водяной кармашек. В клетках находятся кристаллы, с помощью их корень чувствует центр Земли – положительный геотропизм (рис. 2).

Рис. 2 Положительный геотропизм корня

Зона деления – это клетки, постоянно делящиеся, т.е. образовательная ткань. Эта зона очень маленькая, и составляет около 1 мм. За счет нее корень растет в длину.

Зона растяжения (роста) – гладкий участок корня протяженностью 6-9 мм – располагается выше зоны деления. Клетки в этой зоне интенсивно растут, вытягиваются по длине корня и начинают дифференцироваться. Деление же у них почти отсутствует.

Зона всасывания, называемая также зоной корневых волосков – следующая зона корня.

Рис. 3 Строение корневого волоска

Ее продолжительность – до нескольких сантиметров. Отличительное свойство этой зоны – наличие корневых волосков – выростов клеток кожицы корня размером от 1-2 мм до 20 мм. Эти волоски в десятки раз увеличивают площадь всасывающей зоны корней (например, у ржи около 14 млрд. корневых волосков суммарная длина которых более 10 000 км). Внешне корневые волоски выглядят как нежный белый пушок. Продолжительность жизни корневых волосков – 10-20 дней. В зоне корневых волосков происходит активное всасывание воды с растворенными минеральными веществами. Клетки корневых волосков при этом работают как маленькие насосы.

Рис. 4 Поперечный срез корня в зоне всасывания

Зона проведения (боковых корней) – находится выше зоны корневых

волосков. Это самая длинная и прочная часть корня с хорошо развитыми проводящими тканями. Здесь осуществляется транспорт веществ. Вверх поднимается вода с растворенными минеральными веществами (восходящий ток по сосудам), а вниз передвигаются органические вещества из листьев (нисходящий ток по ситовидным трубкам), необходимые для жизнедеятельности клеток корня. В зоне проведения образуются боковые корни (отсюда ее другое название – зона ветвления).

ЛитЛайф

Жанры

Авторы

Книги

Серии

Форум

Халифман Иосиф Аронович

Книга «Пчелы»

Оглавление

Читать

Помогите нам сделать Литлайф лучше

Именно это и наблюдается в обычных условиях в пору главного взятка, когда над пасекой стоит издалека слышный, неумолкающий гул бессчетного числа сборщиц, прямиком летящих в лихорадочной спешке от ульев к цветкам и от цветков к ульям.

Из всего, о чем здесь идет речь, нетрудно заключить, что значение танцев ограниченно: в них никак нельзя видеть единое и единственное приспособление, регулирующее летную деятельность пчел.

Благодаря танцу пчелиная семья получает от сборщицы, в сущности, только первые капельки меда, принесенные из первых полетов, а благодаря инстинкту, привязывающему каждую сборщицу к ее площади питания, накопляет иной раз и добрую ложку меда.

Танец сборщиц выводит в полет пчелу, созревшую для летной жизни, включает ее в новый, последний этап индивидуального развития, смены обязанностей, причем все круги, серпы и восьмерки сборщиц только побуждают новых пчел к вылету и приводят их к месту взятка. В повторных полетах к тому же месту действуют другие инстинкты. Они и делают пчелу подобной волоску корня, которым растение прикрепляется к питающей его почве, сливается с нею.

В функциях, присущих фиксированным в почве линейным корням растения и фиксированным, как мы видели, в пространстве трассам полетов сборщиц, существует не только внешнее сходство.

Рассматривая в «Жизни растений» устройство корня, К. Тимирязев подробно говорит о громадном физиологическом значении преобладающего развития корней в длину. Благодаря этой особенности корень при возможно малой затрате строительного материала в состоянии, говоря словами Тимирязева, «обежать возможно большее число частиц, почвы, прийти с ней в возможно тесное прикосновение».

Подсчитано, что волоски, которые в течение жизни производит корень пшеницы, составляют вместе с несущими их мочками поверхность, почти в сто раз превышающую площадь поля, приходящуюся на одно пшеничное растение. В то же время все эти тянущиеся почти на двадцать километров волоски могут уместиться в наперстке: их объем равен всего примерно полутора кубическим сантиметрам.

Что касается пчелиной семьи, то при помощи трех-четырех пригоршней своих крылатых сборщиц она способна «обежать» площадь, в десятки миллионов раз превышающую площадь гнезда. Только благодаря этому и может создавать себе достаточные пищевые запасы пчелиная семья, корм которой распылен эфемерными мириадами крохотных капелек, выделяемых очень недолговечными цветками растений.

ОТ ЦВЕТКОВ К ЛЕТКУ

Возвращение в гнездо

Но вот пчела нагрузилась нектаром и набила корзинки обножкой.

Гудя, снуют во всех направлениях пчелы, и отовсюду звенят не слышимые человеком ультразвуковые сигналы груженых сборщиц.

Беззвучные голоса их не умолкают в венчиках хранящих нектар цветков. Но заполненный зобик и полновесный груз обножки в корзинках побуждают теперь пчелу, закончившую полет, вернуться в улей.

Если пчела отлетела за пять километров от своего гнезда, то расстояние, отделяющее ее от дома, почти в полмиллиона раз превышает длину ее собственного тела. И все же живая частица семьи, забравшаяся в поисках корма так далеко, что она оказывается буквально песчинкой, затерявшейся в зеленом море растений, уверенно отправляется в обратный путь.

Способность находить свое гнездо пчела приобретает постепенно еще в учебных проиграх и полетах. Если выловить несколько молодых пчел, получающих воздушное крещение, отнести их всего за полтораста-двести шагов от улья и здесь выпустить, они заблудятся и не найдут дороги к своему гнезду.

Вот почему взятая из улья и отнесенная даже на близкое расстояние пчела возвращается домой лишь в том случае, если она в поисках обратной дороги к дому попадает на место, достаточно известное ей по прежним полетам. С совершенно незнакомого места и старые пчелы не находят дороги к своему гнезду. Впрочем, и здесь они, как обычно, возвращаются только известной им дорогой и поэтому оказываются в конце концов на том месте, откуда отправились в полет.

Когда сборщица возвращается в улей из полета на короткое расстояние, наблюдатель без труда обнаруживает присущее пчеле «чувство направления».

Если пчел, несколько раз прилетавших на кормушку с сиропом, установленную в открытой местности не дальше чем метрах в ста от улья, вместе с кормушкой отнести в сторону – вправо или влево – от прежнего места, пчелы сразу направятся обратно по прямой, параллельной линии прилета, то есть по направлению, которое в этом случае никак не приведет их к цели.

Еще более наглядно проявляется действие того же инстинкта, если стоящую в ста метрах впереди улья кормушку с пчелами поставить в ста метрах позади улья. Пчелы полетят отсюда в направлении, в каком полетели бы со старого места, то есть будут отдаляться от улья, а не лететь к нему.

После этого нет ничего особенно неожиданного, что и с кормушки, стоявшей в ста метрах впереди улья, а затем перенесенной назад ровно на сто метров по прямой и поставленной на крышке того самого улья, из которого пчелы вылетают, они летят по-прежнему в «обратном направлении», то есть от улья.

Обстоятельно изучены и другие стороны летно-ориен-. тировочного инстинкта пчел, связанные с обратными полетами, в частности роль цветного зрения. За последние годы проведено множество опытов с белыми и цветными ульями, с ульями, передняя стенка которых прикрыта щитом, окрашенным с двух сторон разными красками, и с такими же двухцветными прилетными досками, с одной стороны синими, с другой – желтыми (повернув щит и доску, можно сохранить знакомый пчелам запах и вместе с тем, не сдвигая улья с места, изменить его привычный вид).

Эти и еще новые варианты – перемена цвета соседних ульев с сохранением цвета подопытного, перемена ульев местами, установка всего звена ульев на новом месте в старом порядке, перенос их на новое место с разными перестановками, – каждый из которых вынуждал пчел открыть еще одну крупинку их тайны, в конце концов помогли разобраться в вопросе.

Вот что стало известно.

Как и в полете за взятком, пчела, возвращающаяся домой, успешно пользуется тем же солнечным компасом и дорожными знаками, которые указывают ей путь к месту взятка. Устройство сложных фасеточных глаз, в которых светопоглощающая обкладка стенок гасит лучи, падающие в зрительный столбик под углом, и в которых воспринимаются только лучи, падающие прямолинейно, прекрасно приспособлено для этой цели.

Последние приметы – цвет и расположение ульев на пасеке и, очевидно, деревья в лесу – служат дополнительными данными для ориентировки в районе дома, где пчелами выкладывается «посадочный знак»: они стоят перед летком и на прилетной доске головой к улью и, подняв брюшко и выпячивая пахучий валик, гонят от себя крыльями в воздух ароматные сигналы финиша. Кроме того, с летка подаются и известные уже нам ультразвуковые пеленги.

Особенно много пчел занято на этих маяках посадки ранней весной, в первые дни полетов, или после того, как рой поселился на новом месте, к которому новоселы еще не привыкли.

Однако на пасеке стоит несколько десятков ульев, и каждый из них посылает душистые и ультразвуковые волны, зовущие пчел. Как же не путаются пчелы в этих сигналах? Многие пасечники предполагают, что семья зовет только своих пчел, что у каждой семьи свой, индивидуальный, «фамильный» голос.

Рассмотрим несколько подробнее этот момент.

Если поставить в улей рамку, взятую из другого гнезда (на такой рамке может быть тысяча пчел и больше), все чужие пчелы очень часто оказываются безжалостно изгнанными или убитыми. Уже через несколько минут после вселения чужаков улей тревожно гудит и с поразительным ожесточением начинает выбрасывать «подкидышей».

Существует немало различных объяснений того, как опознают друг друга пчелы одной семьи и по каким признакам отличают они своих сестер от пчел из других семей. Но если все гипотезы более или менее спорны, то совершенно неоспоримо одно: пчелы действительно отличают сестер от чужих.