При делении на ноль что получается

Почему нельзя делить на ноль: простые объяснения

Вопросы школьников: Freepick

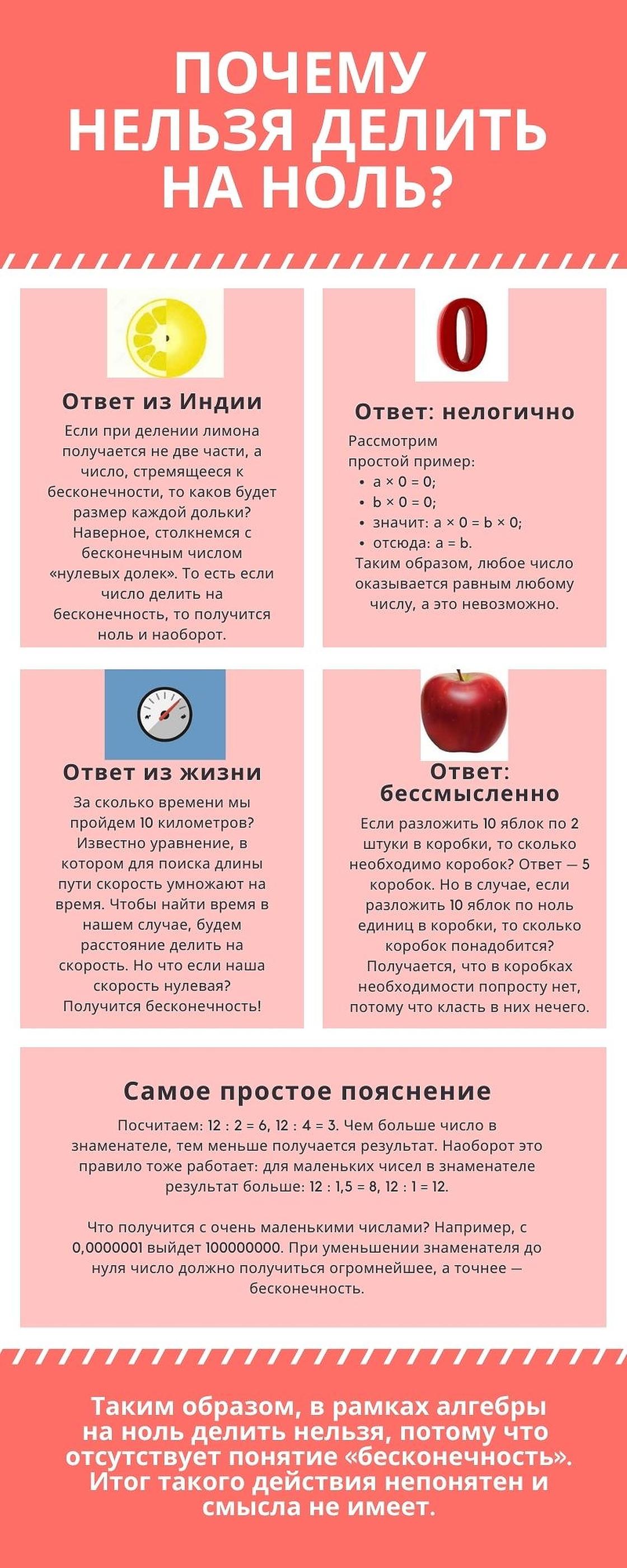

Почему нельзя делить на ноль? Кто и почему запрещает нам эту математическую операцию? Сразу отметим, что деление на ноль в рамках школьной программы определяется как операция, которую запрещено совершать, а вот высшая математика смотрит на этот вопрос иначе. Тем не менее школьники обязательно зададут вопрос, почему на ноль делить нельзя. Прочтите статью и будьте готовы простыми словами объяснить сложное явление.

Что будет, если разделить на ноль: индийский ответ

Ноль был придуман в Индии, равно как и отрицательные числа. Европейцам такие понятия даже в голову не приходили. А вот индийские философы любили задуматься о бесконечном «ничто» или о математическом выражении долгов. Так и возникла дилемма: делить на ноль или нет. Есть простые объяснения этого вопроса.

Почему нельзя делить на ноль: ответы: Nur.kz

Около 1400 лет назад в Индии жил и работал некто Брахмагупта, который не только сформулировал этот вопрос, но и нашел оригинальное объяснение. Логика ученого была такова:

Если при делении лимона получается не две части, а число, которое стремится к бесконечности, то каков будет размер каждой дольки? Наверное, столкнемся с бесконечным числом «нулевых долек». В реальной жизни результат такой нарезки — лужица лимонного сока с бессчетным количеством ломтиков.

То есть если число делить на бесконечность, то получится ноль и наоборот.

На ноль делить нельзя: нелогично

Рассмотрим простой пример:

Таким образом, любое число оказывается равным любому числу, а это невозможно.

Делением называют действие, обратное по отношению к умножению. Это означает, что при делении 6 на 3 необходимо отыскать число, которое в случае умножения на 3 даст 6.

Следуя этой логике, при делении 6 на 0, нужно выбрать число, умножение на 0 которого даст 6. То есть а × 0 = 6? Но а × 0 = 0! Снова неувязка. Сколько нам необходимо нолей, чтобы вышло 6? Неужели бесконечно много? Но и сложение такого количества нолей даст только ноль.

Отсюда и еще один вывод о том, что если ноль делить на ноль, выйдет неопределенный итог. В уравнении 0 × а = 0 в качестве составляющей «а» может оказаться все что угодно. В бесчисленном множестве решений смысла нет.

Можно ли делить ноль: жизненное объяснение

Представьте, что необходимо подсчитать время, за которое пройдете 10 километров. Известно уравнение, в котором для поиска длины пути скорость умножают на время. Чтобы найти время в нашем случае, будем путь делить на показатель скорости. Но что если наша скорость нулевая?

Мы не двигаемся, поэтому идти заветных 10 км нам предстоит вечность. Время при таких условиях попросту перейдет в бесконечную величину, которую подсчитать не выйдет.

Делить на ноль можно, но бессмысленно

Алгебра и деление на ноль: Freepick

Что собой представляет деление в алгебре:

Давайте проделаем ту же операцию с вещами. Например: если разложить 10 яблок по 2 штуки в коробки, то сколько необходимо коробок? Ответ — 5 коробок. Но в случае, если раскладывать 10 яблок по ноль единиц в коробки, то сколько коробок понадобится? Получается, что в коробках необходимости попросту нет, потому что класть в них нечего.

Деление на ноль: самое простое объяснение

Посчитаем: 12 : 2 = 6, 12 : 4 = 3. Чем больше число знаменателя, тем меньше получается результат. Наоборот это правило тоже работает: для маленьких чисел результат больше: 12 : 1,5 = 8, 12 : 1 = 12.

Что получится с очень малыми числами? Например, с 0,0000001 выйдет 100000000. При уменьшении знаменателя до нуля число должно получиться огромнейшее, а точнее — бесконечность.

Таким образом, на ноль делить нельзя из-за отсутствия материального выражения бесконечности. Итог такого действия смысла не имеет. Что касается высшей математики, то, кроме ноля, она оперирует также понятием о бесконечно малом и расширяет привычные горизонты вычислений.

Итак, почему нельзя делить на ноль? В рамках алгебры такая операция не определенная, не логичная и абстрактная. Если хотите детальнее разобраться в этом вопросе, то придется прибегнуть к высшей математике. Чтобы разобраться с позиции этой дисциплины с указанным алгебраическим правилом, нужно познакомиться с дельта-функцией Дирака и прочими сложными понятиями.

А как думаете вы, почему нельзя делить на ноль?

Узнавайте обо всем первыми

Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах.

Почему нельзя делить на ноль, даже если очень хочется?

Недавно на Хабре появилась удивительная статья «Папа, а почему на ноль делить нельзя?», которая собрала массу не менее удивительных комментариев.

Детские вопросы обычно очень сложны («Почему небо ночью темное?», «Почему яблоки падают на землю?») и у взрослых обычно не хватает времени, чтобы их доходчиво объяснить. Да и не всегда взрослые знают ответ на эти вопросы.

Однако, вопрос о делении на ноль ни разу не относится к числу сложных вопросов, и для меня остается загадкой, почему с ним возникает столько проблем. Наверное, виной тому какие-то изъяны в методике преподавания математики в средней школе, в трудностях перехода от изучения арифметики к изучению буквенной алгебры и свойств элементарных функций.

Самые серьезные сомнения появляются, я думаю, после изучения рациональных чисел, когда для любого числа x, кроме нуля, вводится понятие обратного числа 1/x, и графика гиперболы y(x)=1/x.

Очевидно, что при делении 1 на очень маленькие числа появляются очень большие числа, и чем меньше мы берем x, тем больше становится 1/x. Почему же мы не можем сказать, что 1/x=∞ — есть некоторое число?

Алгебраическое возражение против этого состоит в следующем. Предположим, что ∞=1/x является числом. Тогда на это число должны распространяться все правила, которые имеют место быть для обычных чисел. В частности, с одной стороны должно быть верно соотношение 0⋅∞=1, а с другой стороны поскольку 0=1−1 должно быть выполнено 0⋅∞=1⋅∞−1⋅∞=0. Таким образом, имеем 1=0, а из этого уже следует, что все числа равны между собой и равны нулю. В самом деле, поскольку для любого числа x верно 1⋅x=x, то 1⋅x=0⋅x=0.

«Ну разве это не полная чушь?» — спросим себя, добравшись до этого места.

Разумеется, это полная чушь, если мы говорим об обычных числах. Но я недаром подчеркнул выше слово «правила». К ним мы вернемся чуть позже, после рассмотрения арифметического возражения против деления на ноль, и поможет нам в этом фасоль.

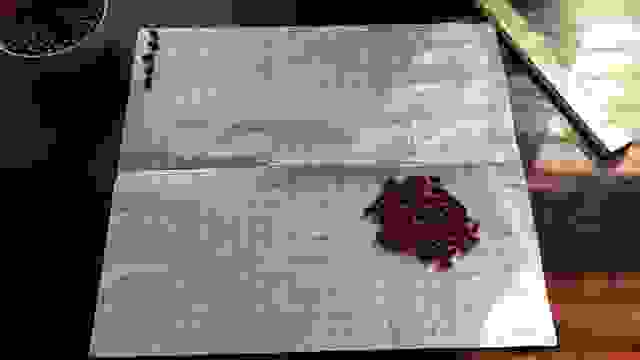

Вернемся в те времена, когда не было ни компьютеров, ни калькуляторов, ни логарифмических линеек, и поставим перед собой задачу разделить некоторое случайное число, например, на 5.

Для этого берем чашу с фасолью, символизирующую натуральный ряд, и высыпаем из нее какое-то количество зерен на разлинованный лист бумаги:

Тем самым, мы установили делимое на нашем бобовом калькуляторе.

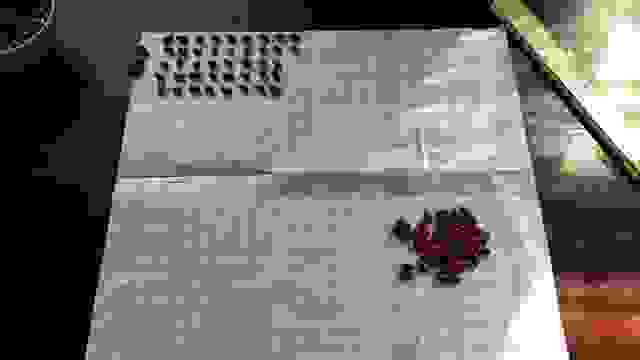

Задача состоит в том, чтобы разложить эти зерна на пять рядов. Чтобы не запутаться отмечаем эти ряды, то есть, устанавливаем делитель:

Теперь раскладываем зерна из кучи на пять рядов в столбик. Это значительно дольше, чем на обычном калькуляторе, зато позволяет почувствовать всю прелесть арифметики до изобретения позиционной системы счисления.

Алгоритм завершается, когда мы получаем некоторое прямоугольное число и (возможно) остаток:

В данном примере осталось 2 зерна, а рядов по 5 зерен образовалось 18. Получается, что случайное число было 18⋅5+2=92.

Ясно, что мы можем выполнить этот алгоритм для любого натурального делимого и любого натурального делителя, отличного от нуля; если же делитель равен 0, то этот алгоритм выполнить попросту невозможно.

«Подождите!» — скажет внимательный читатель. — «В рассмотренном примере мы получили остаток 2, что с ним делать?»

Это, на самом деле, очень важное замечание. Вообще говоря, мы не можем делить фасолины, не испортив наш бобовый калькулятор — мало того, что разделить 2 фасолины на 5 одинаковых частей проблематично, даже если мы их раздробим подобающим образом, мы уже не сможем их собрать.

Поэтому достаточно долго люди старались обходиться без дробей. Например, в анонимной арабской рукописи XII века описана следующая задача: «разделить 100 фунтов между 11 человеками». Поскольку 100=11⋅9+1, средневековый математик предлагает сначала раздать каждому по 9 фунтов, а затем обменять оставшийся фунт на яйца, которых, как оказывается по курсу обмена, получается ровно 91. Но 91=11⋅8+3, поэтому арабский ученый предлагает раздать каждому по 8 яиц, а три оставшихся яйца отдать тому, кто производит раздел, или же обменять на соль к яйцам.

Говоря современным математическим языком, деление проводилось в полукольце натуральных чисел. Впрочем, с таким же успехом, используя красную и белую фасоль, мы могли бы определить деление с остатком и в кольце целых чисел — в изложенном алгоритме появились бы дополнительные правила для выбора цветов используемых для вычислений зерен фасоли, но точно так же остались бы бессмысленными операции вида x/0 и 5/2.

Очевидно, что для того, чтобы придать символу 5/2 конкретный смысл, нужно изменить правила игры, и перейти к полю рациональных дробей, пополнив множество целых чисел всевозможными выражениями m/n, где m — целое, а n — натуральное.

Важно заметить, что сделать это можно не единственным способом, однако в классической арифметике рассматривается такое пополнение, в котором символ 1/n означает долю от деления 1 на n, т. е. такое число, для которого верно выражение n⋅1/n=1; при чем доли имеют смысл не при подсчете штучных предметов (например, зерен фасоли), а при измерении величин, которые предполагаются непрерывными (или хотя бы неограниченно делимыми) — длин отрезков, площадей фигур и т. д.

В поле рациональных дробей уже нет смысла рассматривать неполное частное и остатки, так как частное от любого ненулевого делителя является какой-то рациональной дробью. Более того, как и в случае с натуральными числами, мы можем использовать для деления фасоль без изменения алгоритма.

В самом деле, пусть требуется разделить рациональное число α=p/q на β=r/s. Это равносильно выполнению следующих действий:

и задача при любых рациональных α и β свелась к уже известной процедуре деления целых чисел. Это еще раз показывает, что деление на ноль не имеет никакого арифметического смысла.

«Получается, делить на ноль нельзя, даже если очень хочется?» — увы, ответ на этот вопрос положительный: мы не можем определить операцию деления на ноль исходя их естественных потребностей счета и измерений. Правда, есть две лазейки.

Первая: вместо «обычных» чисел (т.е. кольца натуральных и поля рациональных, а также поля действительных чисел, о котором я, кстати, до сих пор не сказал ни слова и расскажу как-нибудь в другой раз) рассмотреть вырожденный случай — тривиальное кольцо <0>, и положить по определению 0/0=0. В этом случае, когда нам говорят: «Все числа равны между собой и равны нулю!» — мы можем сказать невозмутимым тоном: «Ну и что? Это всегда было так».

Вторая: отказаться от некоторых привычных правил умножения. В частности, от аксиомы 0⋅x=0. Говорят, что это возможно (см. http://en.wikipedia.org/wiki/Wheel_theory). Разумеется, этот вариант гораздо интереснее первого, но и он представляет собой такое изменение правил игры, которое сразу выводит нас за рамки классической арифметики.

В заключение этой заметки хочу привести список литературы для тех, кто заинтересовался числовыми системами:

— И.В. Арнольд «Теоретическая арифметика», М, ОГИЗ 1938 — очень подробная и детальная книга, в которой можно найти описания классических числовых систем, включая кватернионы.

— Е. Г. Гонин «Теоретическая арифметика», М, 1959 — эта книга покороче и посовременнее, и тоже очень хороша, хотя не так подробна, как книга И.В. Арнольда.

— С. Феферман «Числовые системы» — классическая монография, местами достаточно сложная; в ней изложены некоторые частные вопросы, которых нет в двух других книгах по теоретической арифметике.

— А. А. Кириллов «Что такое число?» (1993) — небольшая брошюра, рассчитанная на подготовленного читателя.

— Е. Б. Дынкин, В. А. Успенский «Математические беседы» — популярная книга, рассчитанная на школьников. Содержит массу информации и задач по такой «нестандартной» теме, как p-адические числа.

Делить на ноль — это норма. Часть 1

Говорят, можно поделить на ноль если определить результат деления на ноль. Просто нужно расширить алгебру. По странному стечению обстоятельств найти хоть какой-то, а лучше понятный и простой, пример такого расширения не удается. Чтобы исправить интернет нужна либо демонстрация одного из способов такого расширения, либо описание почему это не возможно.

Disclaimer

Цель данной статьи — объяснить «человеческим языком», как работают фундаментальные основы математики, структурировать знания и восстановить упущенные причинно-следственные связи между разделами математики. Все рассуждения являются философскими, в части суждений расходятся с общепринятыми (следовательно, не претендует на математическую строгость). Статья рассчитана на уровень читателя «сдал вышку много лет назад».

Понимание принципов арифметики, элементарной, общей и линейной алгебры, математического и нестандартного анализа, теории множеств, общей топологии, проективной и аффинной геометрии — желательно, но не обязательно.

В ходе экспериментов ни одна бесконечность не пострадала.

Пролог

Выход «за рамки» — это естественный процесс поиска новых знаний. Но не всякий поиск приносит новое знание и следовательно пользу.

1. Вобще-то уже все поделили до нас!

1.1 Аффинное расширение числовой прямой

Слева и справа от нуля функция уходит в разные стороны «небытия». В самом нуле вообще “омут” и ничего не видно.

Вместо того, чтобы бросаться в «омут» с головой, посмотрим что туда втекает и что оттуда вытекает. Для этого воспользуемся пределом — основным инструментом математического анализа. Основная “фишка” в том, что предел позволяет идти к заданной точке так близко, как это возможно, но не “наступить на нее”. Такая себе “оградка” перед “омутом”.

Оригинал

Хорошо, «оградку» поставили. Уже не так страшно. У нас есть два пути к «омуту». Зайдем слева — крутой спуск, справа — крутой подъем. Сколько к “оградке” не иди, ближе она не становится. Пересечь нижнее и верхнее «небытие» никак не выходит. Возникают подозрения, может мы идем по кругу? Хотя нет, числа-то меняются, значит не по кругу. Пороемся в сундучке с инструментами математического анализа еще. Кроме пределов с «оградкой» в комплекте идет положительная и отрицательная бесконечности. Величины совершенно абстрактные (не являются числами), хорошо формализованы и готовы к употреблению! Это нам подходит. Дополним наше «бытие» (множество вещественных чисел) двумя бесконечностями со знаком.

Именно это расширение позволяет брать предел при аргументе стремящемся к бесконечности и получить бесконечность в качестве результата взятия предела.

Есть два раздела математики которые описывают одно и тоже используя разную терминологию.

С геометрической точки зрения выполнено аффинное расширение числовой прямой. То есть привычная последовательность вещественных чисел “сжата” так, чтобы можно было оперировать границами этой последовательности. В качестве границ (условных) введены две абстрактные бесконечно большие величины. Расширение аффинное, но это не значит что оно пришло из Греции, это значит что сохраняется относительное положение точек (в нашем случае чисел) на прямой. Отсюда и следует, что сохраняются отношения “больше” и ”меньше” как для чисел между собой, так и в сравнении с границами.

С точки зрения общей топологии выполнена двухточечная компактификация числовой прямой путем добавления двух идеализированных точек (бесконечностей с противоположным знаком).

1.2 Проективное расширение числовой прямой

Прогуливаясь по графику

Попробуем состыковать обе границы «бытия» так, как это делали наши предки. Перейдем на одно измерение выше. Отобразим одномерную линию на двумерной плоскости.

После стыковки наличие двух знаковых бесконечностей теряет смысл. Вместо них можно ввести одну общую точку пересечения, беззнаковую бесконечность.

Эта стыковка очень похожа на линию перемены даты находящуюся (в основном), между часовыми поясами UTC+12 и UTC-12 в Тихом океане. Именно там находится телепорт из сегодня во вчера и из сегодня в завтра. У нас же телепорт из сверхмалых в сверхбольшие.

По факту это самостоятельное расширение, проведенное над исходным множеством вещественных чисел. Данное расширение не основывается на рассмотренном ранее аффинном расширении.

С геометрической точки зрения выполнено проективное расширение числовой прямой (есть информация на wolfram.com). То есть введена идеализированная точка которая соединяет оба конца вещественной прямой. Так как расширение не аффинное, сравнение вещественных чисел с бесконечностью не определено.

С точки зрения общей топологии выполнена одноточечная компактификация числовой прямой путем добавления идеализированной точки (бесконечности без знака).

Аналогичным расширением над полем комплексных чисел является широко известная в математических кругах Сфера Римана.

Хорошо, избавились от знака минус. Однако в нуле у нас разрыв второго рода и устранимой точкой разрыва его нельзя считать по определению. Нарушается требование «конечности» предела. Соответственно мы не можем судить о равенстве предела справа и слева.

Но так как приближение к бесконечности выполняется по одинаковым правилам, мы можем утверждать что пределы слева и справа совпадают. Соответственно мы можем принять наш разрыв за точку устранимого разрыва в бесконечности.

Посмотрим внимательнее, как мы оперируем бесконечно большими и малыми величинами. При операциях мы часто пренебрегаем малыми низшего порядка попросту отбрасывая их при записи результата.

Аналогичная ситуация при нахождении производных

Отбрасывая «мелочевку» мы теряем информацию! Это хорошо видно на примере взятия пределов. Рассмотрим две функции, которые стремятся к положительной бесконечности при стремлении аргумента к нулю справа.

Однако одинаковая запись результата взятия предела не свидетельствует о их равенстве. Данные бесконечности разного порядка и это подтверждается отсутствием конечного предела в отношении одной функции к другой.

В нестандартном анализе такие упрощения не допустимы. Поле вещественных чисел расширяется путем введения гиперреальных чисел. Бесконечно малые представлены в виде привычного значения — ноль, но в довесок хранится вся выкинутая “мелочевка”. Для бесконечно больших потенциальная бесконечность (две или одна — неважно), разбивается на множество актуальных бесконечностей. С одной стороны мы усложняем (теряем возможность поглощения/пренебрежения). С другой стороны мы приобретаем возможность сравнения бесконечно малых и бесконечно больших величин. А это значит что мы можем рассматривать бесконечности как числа.

Для дальнейших рассуждений понятие актуальной бесконечности нам больше не потребуется. Мы возвращаемся в привычный мир где будем оперировать понятием бесконечность, подразумевая потенциальную бесконечность.

Хорошо, пределы совпадают. Теперь, похоже, все готово для устранения разрыва между ними.

В математической модели, использующей проективное расширение числовой прямой, деление на ноль определено.

Создается впечатление что наша задача решена. Однако не будем спешить, посмотрим к каким последствиям это привело. В дополнение к делению в системе определены следующие операции (напомним, что бесконечность беззнаковая).

Как следствие, часть тождеств перестает вести себя так как мы привыкли. Однако, они не исчезли бесследно. Дистрибутивный закон работает только справа налево (т.е. в случае, когда правая часть равенства определена). Это один из ярких примеров негативных последствий. Другие же тождества сохранилась в более-менее устойчивой форме.

1.2 Колесо

На введении беззнаковой бесконечности все не остановилось. Для того чтобы выбраться из неопределенностей нужно второе дыхание.

Итак, у нас есть множество вещественных чисел и две неопределенности 1/0 и 0/0. Для устранения первой мы выполнили проективное расширение числовой прямой (то есть ввели беззнаковую бесконечность). Попробуем разобраться со второй неопределенностью вида 0/0. Сделаем аналогично. Дополним множество чисел новым элементом, представляющим вторую неопределенность.

Определение операции деления основано на умножении. Это нам не подходит. Отвяжем операции друг от друга, но сохраним привычное поведение для вещественных чисел. Определим унарную операцию деления, обозначаемую знаком «/».

С точки зрения общей алгебры мы оперировали полем. А в поле, как известно, определены всего две операции (сложение и умножение). Понятие деления выводится через обратные, а если еще глубже, то единичные элементы. Внесенные изменения превращают нашу алгебраическую систему в моноид как по операции сложения (с нулем в качестве нейтрального элемента), так и по операции умножения (с единицей в качестве нейтрального элемента).

В трудах первооткрывателей не всегда используются символы ∞ и ⊥. Вместо этого можно встретить запись в виде /0 и 0/0.

Мир уже не так прекрасен, не правда ли? Все же не стоит спешить. Проверим, справятся ли новые тождества дистрибутивного закона с нашим расширенным множеством

На этот раз результат намного лучше.

Стоит отметить, существуют и другие алгебраические системы с делением. Например, «луга» (common meadows). Они чуть проще, так как не расширяют пространство, вводя новые элементы. Цель достигается как в колесах, трансформацией операций сложения и умножения, а так же отказом от бинарного деления.

Возможность «передвигать неизвестные» для математики норма. Но все эти обертки не дают ответа на главный вопрос, что же там внутри?