Прекарный труд что это

Фриланс как тюрьма. Что такое прекарность и почему нам стоит ее избегать

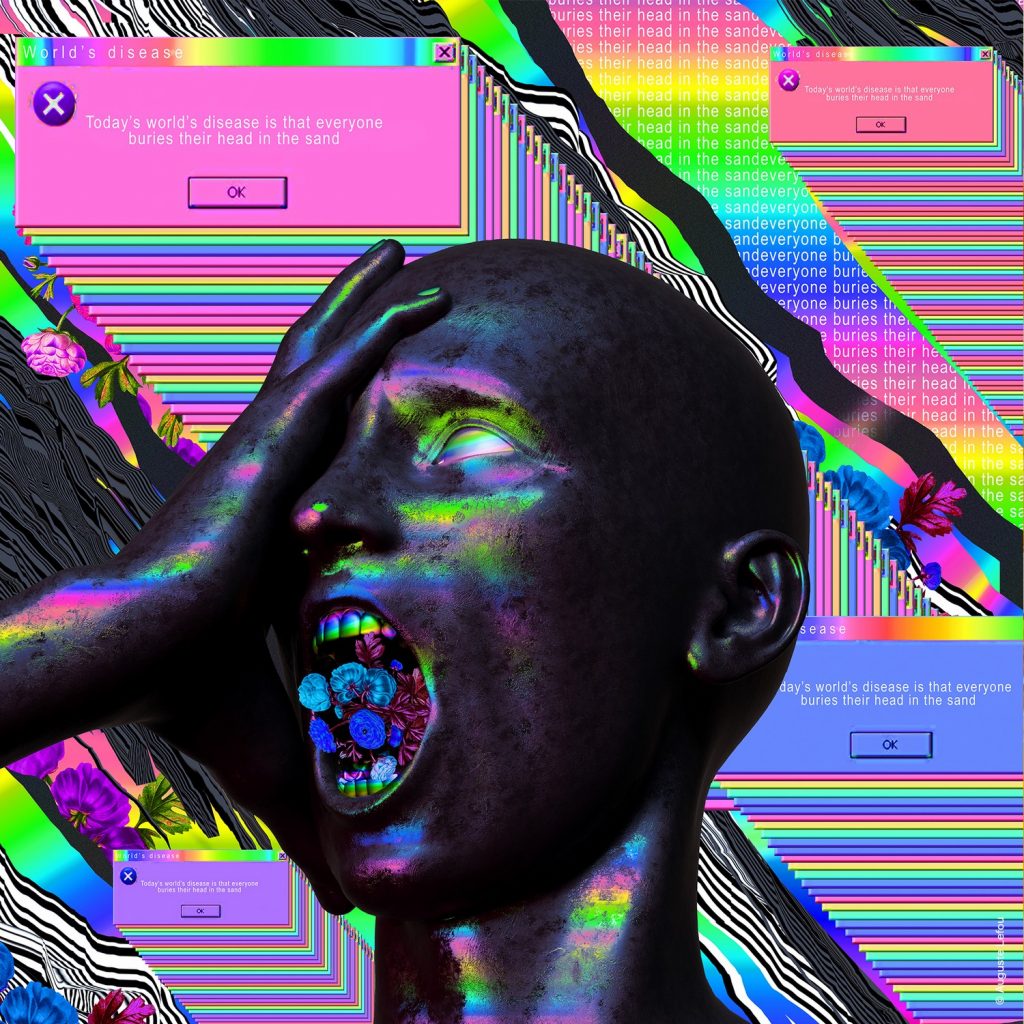

Как работа становится основным источником страха и беспокойства? Почему люди во всем мире всё меньше уверены в завтрашнем дне и откуда берется статусный диссонанс? Выясняем, что значит модное, но мало кому понятное слово «прекарность».

В широком смысле прекарность — это состояние нестабильности, непредсказуемости, неуверенности в завтрашнем дне и отсутствия гарантий. Находясь в таком состоянии, мы зависим от условий, на которые не можем повлиять.

Американский философ Джудит Батлер после терактов 11 сентября 2001 года выпустила сборник эссе «Прекарная жизнь», где рассматривает это явление в самом широком смысле (так называемую онтологическую прекарность ).

В эпоху глобального терроризма жизнь человека постоянно находится в опасности. Мы не можем сказать наверняка, доживем ли до конца месяца, а то и до завтрашнего дня.

К тому же риск стать жертвой теракта далеко не единственная угроза, с которой сталкивается любой житель большого города. Можно с ходу назвать более прозаичные — и более вероятные — ситуации, предугадать которые невозможно: так, десятки тысяч людей ежегодно погибают в ДТП. После трагедий вроде пожара в «Зимней вишне» в марте 2018 года или взрыва в петербургском метро в апреле 2017-го люди особенно остро чувствуют непредсказуемость жизни и неуверенность в будущем. Это положение называется экзистенциально прекарным, в нем находятся почти все жители современного мира.

«Эта работа меня убивает». Что такое трудовая прекарность?

Социологи рассуждают о прекарности в первую очередь в связи с трудовыми отношениями. Исследователи труда используют этот термин, описывая нестабильную и нерегулярную занятость — обычное явление в современной жизни.

Самые яркие примеры прекарного трудоустройства — фриланс (о том, как прекарность проявляется в работе фрилансеров на бытовом уровне, мы писали здесь), неофициальное и частичное трудоустройство, временные подработки. При таких формах занятости у наемного работника практически нет или мало социальных и экономических гарантий.

Гай Стэндинг в книге «Прекариат» приводит 7 видов трудовых гарантий, которых лишены прекарные работники. Вот самые актуальные из них:

Гарантия занятости. Стабильность работы обеспечивается официальным трудовым договором, в котором прописаны его сроки и условия расторжения. Если вы работаете без договора, вас могут уволить без объяснения причин в любой момент или изменить условия труда: график, объем работы или оплату.

Гарантия охраны труда. Продолжительность рабочего дня, человека, который работает официально, контролируется: закон защищает сотрудника от переработок и заболеваний на рабочем месте. Масштабные переработки ведут к психологическим расстройствам — более того, известны случаи, когда люди умирали из-за слишком большой загруженности.

Гарантия сохранения четких трудовых обязанностей. Закон защищает официально трудоустроенных от размывания обязанностей. Согласно договору человек должен выполнять лишь официально указанные виды работ, а дополнительные задания оплачиваются отдельно.

Без этих и других гарантий наемный работник не может быть уверен в своем трудовом будущем и сохранении определенных условий труда.

Работа на фрилансе сегодня сильно романтизирована, а трудоголизм и переработки в некоторых индустриях вошли в моду. Однако ударническая работа несет большие долгосрочные риски для физического и психологического здоровья, да и законность ее зачастую сомнительна.

Согласно ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

Насколько эти утверждения близки к вашей ситуации на работе?

Если хотя бы пара утверждений к вам не относится, у нас плохая новость — вы входите в армию прекарных работников. Хорошая новость — вы не одиноки, таких людей миллионы (хотя нет, эта новость тоже не радует).

Общее число прекарных работников определить почти невозможно. Одна из причин — к этой группе часто относятся самые незащищенные слои населения, до которых никому нет дела: мигранты, студенты, стажеры, пожилые люди, молодые матери. Согласно официальной статистике, доля неформально занятых в России колеблется в районе 20 %. Исследователи считают, что на деле эта цифра значительно выше. Во-первых, она не включает тех, кто трудится полный рабочий день без оформления договора. Во-вторых, многие работники совмещают официальную и неофициальную занятость.

Социологи заключают, что около трети россиян относятся к прекариату.

В Европейском союзе дело обстоит не лучше. Согласно исследованию Международной организации труда, около 60 % молодых европейцев не могут найти стабильную работу и вынуждены соглашаться на прекарную.

В чем причины прекаризации?

Социологи считают, что глобальный рост трудовой прекарности вызван масштабными изменениями в экономике. На Западе эти процессы начались в 1970–1980-е и дошли до России в 1990-е, с падением социализма. Государства отказались от жесткого контроля над экономикой и всю ответственность за установление правил игры на свободном рынке передали частным предпринимателям. Этот процесс ученые называют неолиберализацией. Самым важным при этом становится увеличение прибыли и экономический рост, который во многом зависит от рыночной конкуренции.

Неолиберальный режим — так называемый дикий капитализм — напрямую влияет на трудовые отношения. Государство всё меньше контролирует, на каких условиях предприниматели набирают сотрудников, и не ограничивает бизнес в стремлении снизить расходы, где только можно. Рынок труда становится гибким (этот процесс называется флексибилизацией), иначе затраты на оплату труда постоянно росли бы. При такой системе найма и трудоустройства на плечи наемных работников перекладываются многие риски.

Гибкость трудоустройства предполагает и гибкость зарплаты, занятости, должностей. На бытовом уровне это значит примерно следующее:

Зачем платить большую зарплату, если на свободном рынке труда найдется человек, готовый выполнять эти же задания за меньшую сумму? Зачем нанимать двух работников, если можно значительно расширить функционал одного, слегка увеличив его оклад? Зачем держать сотрудника на полную ставку, если можно отдать часть работы на аутсорс и сэкономить кучу денег?

В итоге не компании конкурируют за работников, а работники вынуждены соревноваться за сокращающееся количество рабочих мест.

В блестящем эссе Job insecurity is now everywhere Пьер Бурдьё наглядно объясняет последствия флексибилизации рынка труда. Как известно, количество профессий, требующих редких навыков и сверхкомпетенций, ничтожно мало по сравнению с пулом относительно простых работ. А вот армия людей, ищущих работу, велика и всё время растет, поэтому предпринимателю ничего не стоит заменить недостаточно компетентного, лояльного или старательного человека.

Таким образом, относительно постоянная работа становится, по выражению Бурдьё, «хрупкой привилегией».

Безработные мечтают получить ее почти любой ценой, например путем прохождения многомесячной стажировки. Занятые же счастливчики стремятся ее удержать — остаются в офисе до ночи, хватаются за дополнительные задания и работают дома в выходные, лишь бы их не сократили.

Бурдьё заключает, что чувство нестабильности и неуверенности, неважно, осознанное оно или нет, оккупирует умы всех без исключения наемных работников.

Мы все привыкли воспевать гибкость и гнаться за ней, но на самом деле она выгодна лишь тому, кто нас нанимает.

А что плохого в гибком графике и фрилансе?

Что ж, некоторым людям гибкий график, возможность доделывать работу по ночам, скакать с проекта на проект и пробовать себя в разных областях кажутся привлекательными.

Возьмем студента. Днем он занят в университете, два (а то и четыре) раза в году у него сессия, к которой надо усиленно готовиться, родители материально поддерживают. Для стандартной стабильной работы нет ни времени, ни острой финансовой необходимости, и фриланс кажется удобной формой занятости.

Но на макроуровне наш студент, для которого нерегулярная работа имеет длинный перечень плюсов, окажется скорее исключением. Социологи утверждают, что для большинства работников гибкость рынка труда, вызывающая рост прекарности, несет в себе скорее негативные последствия — не только бытовые, но и психологические.

Уже знакомые нам Стэндинг и Бурдьё, а также социологи Розалинд Джилл и Энди Пратт приводят целый набор психических и социальных отклонений, типичных для прекариата.

Американский социолог Ричард Сеннет заключает, что требования неолиберальной экономики противоречат психологическим потребностям человека и вызывают «утрату человеческой ценности» и «коррозию характера». А потому погоня за гибкостью — это путь не к свободе и независимости, а скорее в сомнительное непредсказуемое будущее.

Новые опасные: что такое прекариат и ждет ли нас социальная нестабильность

Aleksandr Semiachko

На одной из конференций по экономическому и социальному развитию вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что 38 миллионов россиян «непонятно где и чем заняты» — именно такое количество наших соотечественников не фигурирует в официальном секторе экономики. В шокирующей на первый взгляд цифре нет ничего удивительного. Показатель лишь служит отражением глобального, по мнению современных социологов, процесса — роста так называемого прекариата. T&P решили разобраться в предпосылках и характеристиках новой социальной нестабильности.

Прекариат — термин, придуманный Пьером Бурдье и происходящий от английского слова precarious, которое означает «неустойчивый, ненадежный, угрожающий». Этот термин — по аналогии с пролетариатом — обозначает класс, представители которого не имеют «нормальной» работы, которая характеризовалась бы постоянной занятостью, стабильным заработком и социальными гарантиями, обеспеченными работодателем и государством. По мнению британского социолога Гая Стэндинга, прекариат, если оценивать его в русле классической марксистской традиции, — пока лишь только класс «в себе», то есть находится на той ступени развития, когда его представители еще не осознали общности своих интересов. «Война» внутри прекариата, провоцируемая множеством различий, не позволяет ему стать классом «для себя» — то есть общностью, активно отстаивающей свои групповые интересы перед другими классами.

Причиной появления прекариата как отдельного класса стала коммерциализация общественных институтов и механизмов, начавшаяся примерно в конце 1970-х годов. Тогда глобальный капиталистический рынок открылся для набирающих вес экономик Китая, Индии, а чуть позже — бывших стран Советского Союза и России. В богатых индустриально развитых странах Северной Америки и Западной Европы в эпоху глобализации, по словам того же Стэндинга, потребление стало превышать доходы, а заработная плата — стоимость самой работы. Это привело к нарушению рыночного равновесия: экономический полюс сместился в сторону финансового сектора, банкиры и брокеры получили реальную власть. Неравенство населения стремительно увеличивалось, значительная его часть оказалась в долговой яме.

В результате этих процессов население планеты перераспределилось, образуя новые социальные страты: плутократия и олигархия; салариат или «зарплатники», то есть люди с социальными, финансовыми, политическими гарантиями; профессионалы или «белые воротнички», имеющие навыки, которые позволяют им реализовать себя в сфере нефизического труда; классический пролетариат; прекариат и, наконец, люмпены, не имеющие средств к существованию, неспособные или не имеющие желания их добывать.

Кто же составляет прекариат? Это малозащищенные слои населения — молодежь, пожилые люди, инвалиды, нетрудоспособные, мигранты, а также люди, отбывшие срок в местах лишения свободы. По поводу последней категории Стэндинг приводит следующие данные: с 70-х годов двадцатого века удвоилось количество тюрем в Бельгии, Франции и Великобритании, утроилось — в Греции, Нидерландах и Испании. В пять раз увеличилось количество тюрем в США, которые наряду с Россией являются лидерами среди крупных стран по количеству и удельному весу заключенных.

Для понимания проблемы прекариата необходимо понять современное отношение к труду и проследить генеалогию его изменения. Античное понимание времени делило жизнедеятельность на работу, труд, досуг и игру. Работой считалась любая продуктивная деятельность, практика граждан по достижению общественной гармонии и нормального функционирования коллективного быта — это и работа по хозяйству, и забота о родственниках или больных членах семьи. Трудом считалась отчужденная работа по продлению функционирования экономическо-хозяственной деятельности, которая производилась только негражданами. «Школа» понималась как досуг и обучение, которое доставляло пользу и радость отдельному человеку, позволяя ему всесторонне развиваться. В современном мире аналогом досуга может быть поход в театр, посещение научно-популярной лекции, политическое собрание единомышленников или чтение книг, подразумевающее получение каких-либо знаний, повышение научного потенциала и общей эрудированности. Под игрой можно понимать современные поход в бар, клуб или просмотр сериала дома.

Представители множества слоев населения не имеют наследственных материальных и интеллектуальных благ — они отчуждены от результатов своей деятельности, выключены из процесса активного потребления и подвержены аномии и тревоге

Естественно, такое разделение основывалось на несправедливом распределении прав и обязанностей и презрении к человеческой жизни, но важно при этом, что понятия работы и труда не смешивались. В современном обществе господствует чисто утилитарный подход: чем полезнее работа, тем выше она оплачивается и ценится. Полезность и ценность работы при этом определяется власть предержащими, высшей ступенью иерархии. Такой подход антиморален: нивелируется даже более или менее соответствующее принципу равенства понятие производительного труда. Получать деньги будет только тот работник, который будет полезен государству как самостоятельная экономическая единица. Тот же, кто выпадет из этой схемы, попадет в так называемую ловушку нестабильности — он уже не будет обеспечен должным образом финансово и социально, поскольку окажется «неэффективным».

Многие отечественные исследователи, понимая, что разница в доходах между самыми бедными и самыми богатыми в России превышает морально допустимую норму, причисляют к среднему классу всех, кто имеет так называемый медианный доход, то есть тот уровень заработка, выше и ниже которого получает доход одинаковое количество работников или населения. По мере увеличения разницы в доходах этот показатель будет стремиться вниз и, таким образом, сильно искажать понимание численности среднего класса в России, который большими группами в периоды нестабильности переходит в прекариат, зачастую без надежды вернуться обратно. Особенно это касается сферы услуг, которая практически полностью находится в крайне незащищенном коммерческом секторе экономики. Работники, формально обеспеченные полнотой социальных гарантий, на деле не имеют никаких прав, отчуждены от своей профессиональной деятельности, фрустрированы, выбиты из колеи жизни. Эта категория, как и многочисленные служащие низшего сегмента государственных учреждений, — музеев, библиотек и других учреждений культуры, — также относится к прекариату.

В условиях гибкого, условно равного рынка представители множества слоев населения не имеют наследственных материальных и интеллектуальных благ — они отчуждены от результатов своей деятельности, выключены из процесса активного потребления и подвержены аномии и тревоге. Гай Стэндинг, как идеолог «общества прекариата», предлагает идею «безусловного основного дохода» — согласно ей, каждый гражданин независимо от заслуг перед экономикой переодически получает фиксированную сумму для удовлетворения основных витальных потребностей. Для получения всего остального ему предлагается заработать. Издержки в этом случае должны покрыться, например, сверхдоходами от продажи естественных ресурсов.

Но многим исследователям кажется, что эта идея слабо реализуема и является популистской. В качестве альтернативы предлагается принцип справедливости — когда доходы населения соответствуют затраченному ими труду при минимальной базовой обеспеченности. Ни один человек не достоин того, чтобы погибнуть голодной смертью из-за каких бы то ни было причин. Уменьшение разницы в доходах между различными профессиями и слоями населения, снижение коррупции и адекватное распределение доходов при уважении к труду в целом явились бы шагом в сторону утверждения принципа действительного социального равенства и гармонии, а отсутствие политических препон в этом процессе повысило бы ценность государства как социального института в глазах его граждан.

Список литературы:

Петр Бизюков. «Диктатура прекариата» — ссылка.

Михаил Горшков. «Средний класс как отражение экономической и социокультурной модели современного развития России».

Сергей Дружилов. «Прекариат и неформальная трудовая занятость в России: социально-психологические аспекты» — ссылка.

Александр Механик. «Униженные и оскорбленные современного мира» — ссылка.

Гай Стэндинг. «Прекариат. Новый опасный класс».

Наталья Тихонова. «Особенности статусной идентичности и потребление среднего класса».

«Прекариат начинает организовываться». Интервью с Гаем Стэндингом — ссылка.

Прекариат или беспредел на рынке труда

«Богатый становится богаче на спине у бедняка»

С недавнего времени в России в обиход вошло слово «Прекариат». Современные социологи говорят о глобальном процессе – росте прекариата.

Прекариат как термин

Википедия дает нам следующее определение:

« Прекаризация (от англ. precarious и лат. precarium — сомнительный, опасный, рискованный, негарантированный, нестабильный, стоящий на песке) — трудовые отношения, которые могут быть расторгнуты работодателем в любое время, также дерегуляция трудовых отношений и неполноценная, ущемлённая правовая и социальная гарантия занятости. Это явление охватило значительную часть наёмных работников и в связи с этим высказывается точка зрения, что на смену понятию «пролетариат» пришло новое понятие — прекариат.»

Прекариат — термин, придуманный Пьером Бурдье и происходящий от английского слова precarious, которое означает «неустойчивый, ненадежный, угрожающий».

Представители класса прекариат не имеют «нормальной» работы, зато получают следующие «преимущества»:

1) непостоянная занятость

2) нестабильный и низкий заработок

3) отсутствие социальных гарантий

4) нерегламентированное рабочее время

5) отсутствие обучения

6) отсутствие охраны труда

Прекаризация включает в себя следующие виды занятости:

1) договор подряда, устный договор

2) трудовой контракт на ограниченный срок

3) занятость на неполное рабочее время при малых или вообще отсутствующих социальных гарантиях

4) работа по вызову и т.д.

Ни для кого не секрет, что все чаще встречается ситуация, когда реальный договор работодателя и работника носит устный характер, а бумажный трудовой договор, предусмотренный законодательством, является лишь прикрытием для контролирующих и надзорных органов.

Спросите себя, читали ли вы от и до все трудовые договоры, которые подписывали за свою трудовую жизнь? И подписывали ли вообще.

Работник, который нуждается в рабочем месте и деньгах, трудящийся в условиях отсутствия каких-либо гарантий, теряет интерес к качественному и добросовестному выполнению обязанностей. Он может выполнять откровенно бессмысленную работу, работу с нарушением технологии или закона (укладка асфальта на снег, продажа просроченных продуктов ит.п.), абсолютно абстрагируясь от происходящего. В голове сформирована цепочка: работа – деньги, качество же работы волнует его все меньше с каждым разом.

Самое интересное, что работодатели в итоге начинают жаловаться на сложившуюся ситуацию: отсутствие заинтересованных работников и надежных профессионалов своего дела. Но какой смысл выкладываться на работе, если в любой момент тебя могут уволить без объяснения причин и без возможности (на деле) оспорить это решение в суде? Защита прав работника функционирует только теоретически.

Современное поколение не задумывается об осмысленности или полезности их работы. Оно озабоченно финансовой стороной вопроса в большей степени.

В статье речь не идет об узконаправленных и востребованных специалистах. В их случае работодатель будет играть по правилам работника, лишь бы уберечь ценный кадр. Во всех остальных ситуациях отношения будут строиться в стиле диктатуры и произвола работодателя: платят, сколько хотят, когда хотят; могут вовсе не заплатить. Рабочее время будет ограничено не часами, указанными в договоре, а необходимостью «успеть что-то в срок». Большая спешка и постоянное ощущение «мы никогда не успеваем вовремя» преследует многих современных работников. Причина такой ситуации кроется в желании работодателя получить как можно больше прибыли, он берет неподъемные объемы заказов, взваливая выполнение этой работы на плечи обычных сотрудников, еще и навязывая им вину, якобы это они плохо работают и ничего не успевают. Сотрудники это понимают, ворчат, но продолжают работать сверхурочно, ведь «здесь хотя бы что-то платят, смысл менять шило на мыло..»

Также работа занимает 80% твоего времени. Оставшиеся 20% человек потратит на биологические потребности. Прогулка с детьми, чтение, хобби – это если повезет. Утром снова на работу. Просто, чтобы выжить. Чего стоит только этот «культ пятницы» и всеобщая ненависть к понедельнику всех без исключения занятых граждан класса прекариат.

Во внимание берутся также неформально занятые работники, количество которых доходит до 40% всех работающих. Большинство из них живут благодаря единичным заработкам. Они не задумываются о пенсиях, социальных гарантиях, трудовом стаже и так далее. Небольшому проценту из этих людей фортуна улыбается, и они вскарабкиваются в средний класс с более или менее приличным заработком. Остальные же так и остаются жить «одним днем».

Методы борьбы

В Интернете стали появляться страницы с черными списками работодателей и фирм, которые нарушают трудовое законодательство, позволяют себе неподобающее поведение, проявляют самодурство. Работники могут анонимно занести туда сведения о проблемном работодателе.

Анархисты западных стран проводят акции прямого действия, против фирм нарушающих трудовые права. Одна из форм прямого действия — блокада офиса фирмы и вывешивание транспарантов на стенах здания.

Лично я сейчас не вижу оптимального решения, которое помогло бы искоренить прекариат. Будем наблюдать, ждать и думать. Старайтесь давать отпор работодателю, не выполнять неадекватные и несоответствующие трудовому договору требования. Посылать, в конце концов. Не бойтесь сказать в лицо своему директору то, что обсуждаете в курилке с коллегами. Он вас уволит, да. Но, возможно, вы положите начало сопротивлению и искоренению прекариата.

«Гендерный контракт» важнее трудового: почему женщины часто работают неофициально

Кратко

Что такое прекарность

В 2019 году в теневом рынке труда были заняты примерно 25 миллионов (32,5%) работающих россиян. (По данным опроса Научно-исследовательского Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС.)

Официальный бессрочный контракт и социальные гарантии от работодателя для многих до сих пор являются основой стабильности: возможность найти жилье, планировать семью, поддерживать здоровье, заниматься саморазвитием. В то же время отсутствие постоянной работы — не единственный и, возможно, не главный признак прекария.

Российские социологи Ирина и Павел Шевченко в исследовании гендерных особенностей прекарности выделяют семь ее признаков: бездоговорное оформление, частая смена работы, постоянные переработки, несоответствие должности образованию, зарплата в конверте, подработка на стороне и отсутствие возможности влиять на работу в организации. Если положение работника описывается хотя бы тремя из них, его можно назвать прекарием. По данным исследования, таких оказалось 33,6%.

Социолог и исследователь Ирина Тартаковская в разговоре с корреспондентом «Утопии» объясняет, что не только временная занятость делает человека прекарием: «Целый ряд исследователей считает, что к прекарным можно отнести и низкооплачиваемых работников. Даже рабочих на заводе: у них есть постоянные контракты, но низкая оплата труда и нет гарантий, что не уволят — профсоюзы их практически не защищают. Если такой работник мало зарабатывает и сбережений у него нет, то его вполне можно считать прекарным».

Краткосрочный договор считали признаком прекариев, когда этот термин использовался для обозначения сезонных рабочих. Сейчас краткосрочный контракт на работе можно компенсировать за счет других форм дохода (семейной поддержки, личных связей, наличием собственности, финансовой подушки безопасности). «Если что-то можно чем-то залатать, например, нет постоянной работы, но есть хорошие связи, здоровье, это лучше. Когда этих ресурсов совсем мало, ситуацию действительно можно считать прекарной, — объясняет Ирина Тартаковская. — То есть прекарность — это конфигурация разных уязвимостей. В зависимости от критериев мы можем к прекариям отнести полстраны или больше».

По мнению исследовательницы, определяющий признак для прекариата – вынужденное отсутствие перспектив: «Многие люди строят планы: будут повышение, отпуск, пенсия — в жизни есть предсказуемость. Но у прекариев такого будущего нет: человек не знает, что с ним произойдет, будет у него завтра заработок или нет. То есть главный критерий — бесперспективность».

Как выглядит прекариат в России

Западный подход к описанию прекариата в России не всегда работает еще и потому, что возможностей защитить свои права даже у официально устроенных работников меньше. Например, по данным опроса ВЦИОМ, только 3% россиян при нарушении трудовых прав обращались в суд, 2% — за помощью профсоюза. Соответственно гораздо больше людей находятся в зоне риска прекарности.

Также женщины в два раза чаще чем мужчины сталкиваются с частичной занятостью, что вносит свой вклад в неравенство доходов.

Почему женщины сталкиваются с прекарностью

Исследователь Ирина Тартаковская изучала особенности прекарной занятости женщин на материалах глубинных интервью с жительницами Самары и Екатеринбурга.

Для женщин неформальная и нестабильная занятость часто связана с так называемым «гендерным контрактом» — набором представлений о роли и обязанностях женщины. В постсоветской России распространен тип гендерного контракта «работающая мать», по которому женщина должна успевать работать и следить за детьми и домом.

Кроме того, женщины с детьми и сами часто вынуждены искать для себя удобную работу — с возможностью отпроситься у руководителя, когда нужно пойти в больницу или заканчивать рано и забирать ребенка из детского сада. Как правило, среди удобных работ выбора у женщин практически нет, они подразумевают неофициальное трудоустройство или неполный рабочий день — то есть высокий уровень прекарности.

«Гендерный контракт» может распространяться не только на работающих матерей, но и на всех остальных женщин, которые потенциально могут родить. Работодатели часто заранее предполагают, что после появления ребенка работнице придется совмещать семейные обязанности и работу, и не предлагают им постоянных позиций с хорошим социальным пакетом.

«Это касается всех женщин фертильного возраста, — рассказывает Ирина Тартаковская. — Еще в 1990-е, если работница частной фирмы собиралась уйти в декрет, хорошим тоном с ее стороны считалось уволиться по собственному желанию. А потом, когда она из декрета выйдет, ее возьмут обратно как лояльного работника. Сейчас такие требования предъявляются редко. Но сохранилось представление, что с женщиной, у которой еще нет детей, лучше и не связываться. Это все толкает к прекарности, потому что так удобнее работодателю. Есть работник — платишь ему, если он на что-то отвлекся — не платишь».

В некоторых случаях прекарная занятость может быть и добровольным выбором женщины. Здесь женские представления о работе почти не отличаются от мужских. Нестабильная занятость воспринимается как более свободная и даже более творческая. Однако, по мнению Ирины Тартаковской, так склонны думать люди, которым кажется, что получить стабильную, хорошо оплачиваемую и интересную работу — нереально. Что такие места достаются «по блату» и даже пытаться их искать не стоит.

Что происходит с прекариями во время коронакризиса

За время пандемии количество официально безработных в России выросло на 1,3 миллиона человек. Но, опираясь на статистические исследования, сказать, что происходит именно с прекариями, сложно, потому что в отчетах Росстата нет данных о сроках действия контракта.

«Многие люди официально станут безработными, — предполагает социолог Ирина Тартаковская. — Это зависит от политики: безработные получают хоть какое-то пособие. Если неофициально оформленный прекарный человек оказался в трудном положении, раньше он мог “забить” [на регистрацию в службе занятости], а сейчас эта копеечка будет к месту».

Во многих компаниях были сокращения и увольнения, а расстаться с временными или неоформленными работниками компании всегда проще. Проблемы малого и среднего бизнеса тоже сильнее ударили по прекариату: больше половины (56%) предприятий весной приостановили работу, те, кто не провел сокращений, сократили зарплату и отправили сотрудников в отпуск за свой счет.

Но в некоторых секторах во время пандемии потребность во временных работниках только выросла. Например, возрос спрос на курьеров (численность сотрудников службы доставки, как правило, не раскрывают, потому что нанимают их через посредников). А в традиционно женских отраслях за время режима самоизоляции весной многие, наоборот, лишились источников заработка — парикмахерские, салоны красоты и кафе закрылись первыми.

В сентябре 58% работников теневого сектора говорили об ухудшении своего материального положения. Можно предположить, что за время кризиса во всем мире станет больше и безработных, и прекариев — как после кризиса 2008 года.

Из-за постоянной угрозы локдауна стабильные работы становятся временными. Зарплата сокращается. Опыт дистанционной работы тоже может открыть для работодателей возможность сокращать постоянных сотрудников и закрывать их функции временными удаленными контрактами.

«Среди работников доставки мне уже приходилось видеть людей, которые выглядят как привыкшие к работе среднего класса. Будем надеяться, что это временно, что они подрабатывали, пока встало основное место работы. Но вернется ли это место работы — сложный вопрос. Может вырасти и безработица, и количество прекариев. Насколько — очень сложно спрогнозировать», — комментирует Тартаковская.

Как пандемия скажется на положении женщин-прекариев

К чему обычно приводит прекарная занятость описал в своей работе Гай Стэндинг. У прекариев нет возможностей для профессионального и карьерного роста. Частая смена работ, как и работа не по профессии приводит к утрате навыков, депрофессионализации. На неофициальной или временной работе меньше или совсем нет социальных гарантий: возможности взять больничный, страхования от несчастных случаев на работе, отчислений в пенсионные фонды. Прекарные работники и работницы зачастую не могут позволить себе делать накопления или получить кредит на покупку жилья.

Главная проблема прекариата — нестабильность в настоящем, которая делает еще более нестабильным положение в будущем. Все эти риски во время кризисов либо из потенциальных становятся реальными, либо усиливаются.