Преглаукома что это такое

Автор:

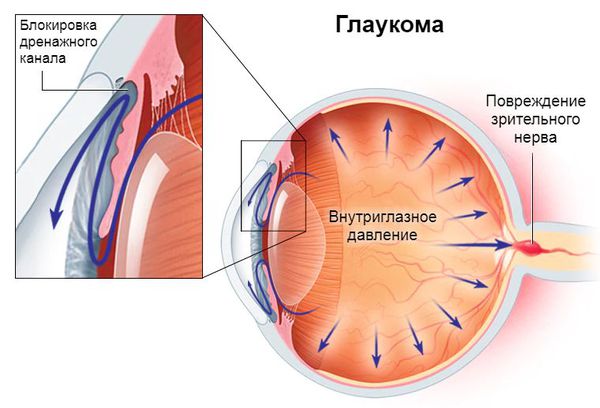

Глаукома – тяжелое постоянно прогрессирующее заболевание глаз, при котором наблюдается периодическое повышение внутриглазного давления, неизбежно влекущее за собой потерю зрения. В момент повышения давления внутри глазного яблока разрушаются клетки сетчатки, зрительный нерв атрофируется, вследствие чего нервные импульсы не передаются в головной мозг. Это приводит вначале к ухудшению зрительной функции, нарушению периферического зрения и уменьшению площади видимости, а при отсутствии лечения глаукомы наступает полная необратимая слепота.

Виды первичной глаукомы

Первичная глаукома характеризуется повышенным внутриглазным давлением и распространена среди пациентов, достигших 40-летнего возраста.

Различают три формы первичной глаукомы:

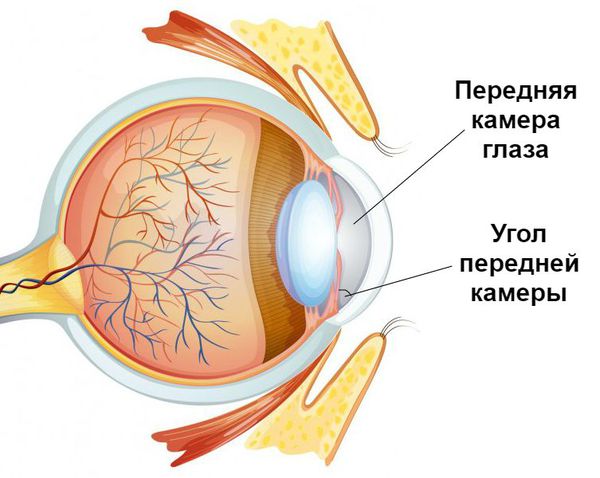

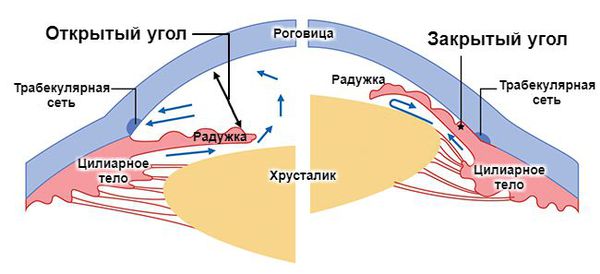

При открытоугольной форме глаукомы передняя камера глаза обладает широким профилем угла, что обеспечивает свободное поступление влаги в дренажную зону. При этом функции дренажной системы нарушены, что приводит к постепенному повышению давления внутри глазного яблока.

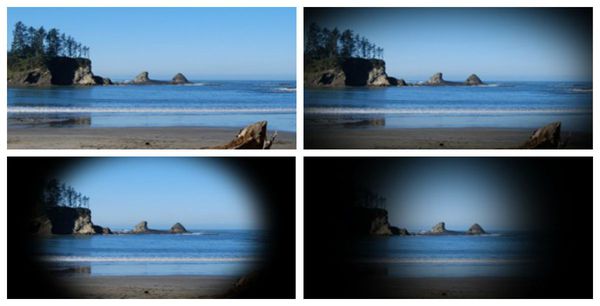

Заболевание имеет слабовыраженную симптоматику и протекает для пациента практически незаметно. Из-за вялого течения и развития болезни пациент может несколько лет не обращать внимания на уменьшающее поле зрения.

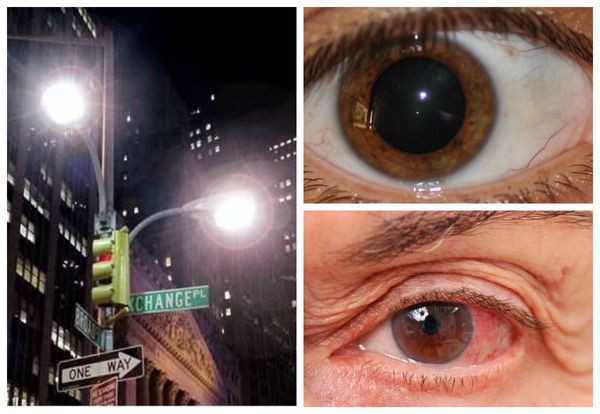

В некоторых случаях больные отмечают радужные круги при фокусировке взгляда на ярком источнике света, а также ослабление аккомодации.

При закрытоугольной форме глаукомы отмечается узкое или полностью закрытое строение передней камеры глазного яблока. При этом отток внутриглазной жидкости перекрыт, и в результате ее накопления постоянно растет давление внутри глаза. В результате острого приступа глаукомы наблюдается:

Острый приступ глаукомы может привести к необратимой слепоте!

Причины возникновения и развития заболевания

В здоровом глазу человека постоянно наблюдается приток и отток внутриглазной жидкости, что обеспечивает нормальное внутриглазное давление не более 22 мм рт. ст. Если отток жидкости нарушен, и она накапливается, возникает повышение давления, что приводит к значительным нагрузкам на зрительный нерв и нарушению кровообращения внутри глазного яблока. Постоянные нагрузки и нарушенное кровообращение в глазу приводит к тому, что глазной нерв атрофируется и перестает передавать импульсы в мозг.

Глаукома диагностируется в любом возрасте и может быть врожденной. Наиболее распространено заболевание среди людей старшего возраста. В группе риска возникновения глаукомы находятся люди:

Диагностика и лечение первичной глаукомы

Для проведения точной диагностики глаукомы больному офтальмолог измеряет внутриглазное давление, а также осматривает глазное дно и зрительный нерв. Чтобы получить детальную картину, характеризующую степень тяжести заболевания, проводится комплексное обследование при помощи компьютеризированного высокоточного оборудования.

В ходе обследования врач определяет:

Комплексная детальная диагностика позволяет определить заболевание на начальной стадии и предотвратить его развитие с негативными для зрения последствиями. Вовремя начатое лечение гарантирует остановку прогрессирования патологического процесса, который при отсутствии терапии приводит к слепоте.

После диагностирования глаукомы врач назначает лечение, которое в зависимости от тяжести заболевания может быть консервативным или оперативным.

Медикаментозная терапия глаукомы проводится с помощью препаратов комбинированного действия, которые способствуют снижению внутриглазного давления, а также нормализации кровоснабжения и обменных процессов в глазах.

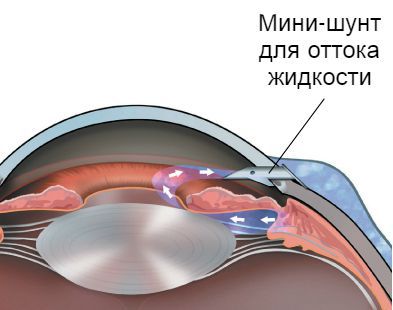

Оперативное лечение глауукомы проводится при помощи высокоточного оборудования, используемого в микрохирургии. Для лечения открытоугольной формы глаукомы эффективно используется непроникающая глубокая склеэротомия, в ходе которой имплантируется в глазное яблоко миниатюрное устройство, обеспечивающее нормальный отток внутриглазной жидкости.

Что такое глаукома? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Нежибовской Юлии Валерьевны, офтальмолога со стажем в 7 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Для любой формы глаукомы характерна триада признаков:

Группы риска по развитию глаукомы

До сих пор точные причины глаукомы не установлены, поэтому это заболевание принято рассматривать как многофакторное. Выделяют следующие факторы риска развития глаукомы (в частности её наиболее распространённой формы — первичной открытоугольной глаукомы):

В 85-90 % случаев появление врождённых форм глаукомы обычно связано с воздействием неблагоприятных факторов на плод во время внутриутробного развития: краснуха, корь, грипп или другие острые вирусные инфекции, перенесённые матерью во время беременности, а также токсоплазмоз, ионизирующие излучения, отравление солями тяжёлых металлов (например ртутью) и метаболические расстройства. Остальные 10-15 % случаев врождённой глаукомы — наследственные.

В ряде случаев глаукома является лишь проявлением общего состояния организма. Поэтому поиски причины развития этой болезни, вероятно, не должен ограничиваться рамками офтальмологии.

Симптомы глаукомы

Как видит человек с глаукомой:

Патогенез глаукомы

До настоящего времени механизм развития глаукомы полностью не изучен. Достоверно известно, что этот патологический процесс всегда развивается только в одном направлении — обратного пути нет.

Многие учёные отмечают влияние таких факторов на развитие глаукомы, как:

Существует несколько теорий глаукомного повреждения:

Также имеется некая схожесть патогенеза первичной открытоугольной глаукомы и нейродегенеративных заболеваний, связанных с возрастом (болезнью Альцгеймера, болезнью Пика и др.).

В случае закрытоугольных форм глаукомы механизм развития заключается в нарушении оттока жидкости в глазу вследствие полного либо частичного закрытия радужкой угла оттока. Невозможность оттока жидкости приводит к быстрому (в течение нескольких часов) и сильному (более 40 мм рт. ст.) повышению внутриглазного давления, что делает клиническую картину более яркой.

При врождённых формах, как правило, имеется аномалия развития глаза: отсутствие радужки (аниридия), уменьшенный глаз (микрофтальм), уменьшенная роговица (микрокорнеа), врождённое смещение хрусталика и т. д.

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что в механизме развития глаукомы также играют роль аутоиммунные механизмы, так как глаз имеет структуры, обладающие аутоантигенными свойствами (например хрусталик). Также у пациентов с глаукомой, особенно с прогрессирующим поражением, при нормальном уровне внутриглазного давления наблюдается снижение внутриглазного кровотока.

Классификация и стадии развития глаукомы

Глаукома представлена множеством вариантов течения.

По механизму увеличения внутриглазного давления выделяют:

Обе формы глаукомы подразделяют на другие формы. Они представлены на иллюстрациях ниже.

По времени возникновению заболевания различают:

По степени выраженности патологического процесса (состоянию полей зрения и воронки зрительного нерва) выделяют четыре стадии заболевания:

По уровню стабилизации глазного давления выделяют:

По происхождению различают:

Для вторичной глаукомы характерно большое количество факторов механизмов развития, а также клинических проявлений. Она всегда имеет первопричину — основное заболевание, а повышение внутриглазного давления является уже следствием этой болезни.

Осложнения глаукомы

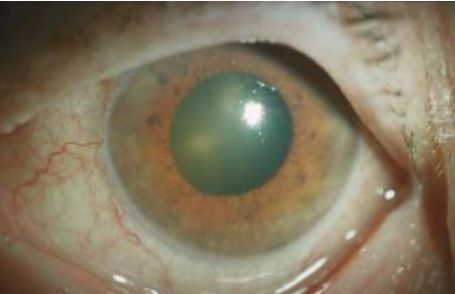

Терминальная болящая глаукома

Большую часть среди всех слепых и слабовидящих пациентов составляют люди с терминальной стадией глаукомы. Однако слепота — это только вершина айсберга при данном заболевании. Проблемы возникают тогда, когда слепой глаз начинает постоянно болеть, не давая покоя ни днём, ни ночью.

Почему же в современной медицине при столь разнообразных методах лечения глаукома всё-таки доходит до апофеоза? Как показал анализ статей, практически всем больным на терминальной стадии заболевания выполняются различные операции, направленные на снижение внутриглазного давления — проникающая и непроникающая синустрабекулэктомия, операции с установкой дренажных устройств и др. Все они не давали стойкого эффекта и сопровождались различными осложнениями. Такие неблагоприятные исходы вызваны повышенной проницаемостью сосудов и активным образованием рубцов в созданных путях оттока внутриглазной жидкости.

Слепота и постоянная боль на терминальной стадии глаукомы долгие годы являлись показанием к удалению глазного яблока. Пытаясь сохранить его, врачи стали выполнять медикаментозную блокаду цилиарного нервного узла. Для этого в пространство за глазом вводился спиртовой раствор. Такая манипуляция давала лишь кратковременный обезболивающий эффект. Последующий рецидив болевого синдрома и повышение внутриглазного давления приводили к необходимости удаления глаза в 8,7-11,8 % случаев.

Острый приступ глаукомы

Чаще всего данный приступ встречается при закрытоугольных формах, но иногда возникает и при декомпенсации открытоугольной глаукомы (резком подъёме внутриглазного давления), набухании катаракты (оводнении мутного хрусталика) и травмах глаза.

Провоцирующими факторами приступа могут быть: гипертонический криз, эмоциональный стресс, расширение или резкое сужение зрачка, длительная зрительная нагрузка вблизи, долгая работа с положением головы вниз. Больные при этом чувствуют сильные боли в глазу и соответствующей половине головы, у них резкое ухудшается зрение, появляются туман, пелена и радужные круги перед глазами. Характерным считается появление тошноты и рвоты.

Лечение острого приступа глаукомы должно проводиться врачом-офтальмологом только в условиях офтальмологического отделения. Самолечение недопустимо. Назначаются средства, снижающие внутриглазное давление, нанося их местно и принимая внутрь, минуя пищеварительный тракт. При невозможности купировать явления острого приступа глаукомы в течение 24 часов выполняется хирургическое лечение.

Диагностика глаукомы

Диагностика глаукомы основана на оценке сохранности структур зрительного нерва и зрительных функций [12]. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем больше шансов предотвратить развитие структурных нарушений и необратимой потери зрения.

Стандартной процедурой является проверка остроты зрения. Для больных глаукомой это абсолютно не показательное обследование, так как даже в запущенном случае центральное зрение длительно остаётся высоким. Однако во время проверки врач сразу может заподозрить, что пациент входит в группу повышенного риска по развитию глаукомы, например, если у него имеется дальнозоркость в 4 дптр или же его зрение невозможно улучшить с помощью оптических средств (очков и контактных линз).

Проводится периметрия в тёмной комнате на специальном приборе — ручном либо автоматическом (компьютерном) периметре. Для каждого глаза выполняется отдельное обследование. Во время компьютерной периметрии пациент фиксирует нажатием клавиши пульта появление вспышек в поле его зрения. В среднем периметрия занимает 10-40 минут.

Биомикроскопия (осмотр на щелевой лампе) помогает оценить состояние роговицы, радужки, зрачка, хрусталика, а также благодаря специальной линзе осмотреть угол передней камеры — выполнить гониоскопию. Эта методика позволяет определить форму заболевания — открыт ли угол оттока жидкости внутри глаза либо закрыт. Она незаменима при травмах, подозрениях на опухоли (вторичная глаукома), после хирургического лечения и при врождённой глаукоме — гониоскопия является ключевым звеном в диагностике недоразвития угла.

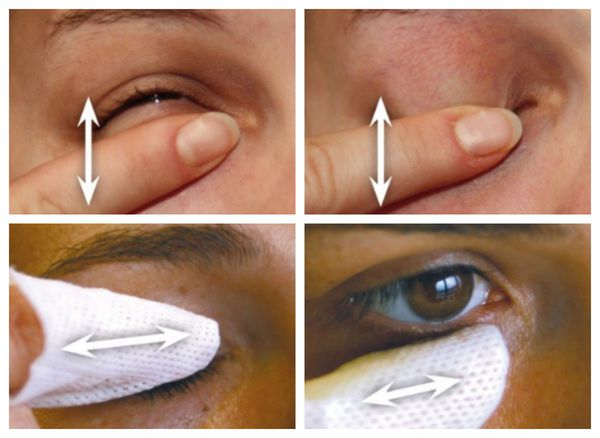

Следующий важный этап диагностики — измерение внутриглазного давления. Есть множество приборов для измерения этого показателя. Их можно разделить на контактные и бесконтактные. Также разработаны модели для самостоятельного измерения, например модель ICare® HOME.

Суточная тонометрия может оказаться более полезной для диагностики глаукомы. Всего нужно выполнить не менее трёх утренних и трёх вечерних измерений. Конечно, в домашних условиях это не всегда возможно сделать. Раньше пациентов оформляли на стационарное лечение для суточной тонометрии, но сейчас такая практика встречается значительно реже.

В целом, качественного измерения внутриглазного давления в течение 1-2 суток достаточно для диагностики глаукомы. Более длительный мониторинг рекомендован пациентам, у которых при целевых цифрах глазного давления наблюдается выпадение полей зрения. Тогда врачи пытаются отследить «скачки» давления в вечернее время для подбора более адекватного лечения.

Также используется тонография по Нестерову: после измерения внутриглазного давления на роговицу помещают груз весом 15 г и через 4 минуты снова измеряют давление. Этот метод разработан в нашей стране. С помощью него можно определить коэффициент оттока внутриглазной жидкости, её выработку и минутный объём отекания, измерить внутриглазное давление и дополнительные параметры.

Далее выполняется осмотр глазного дна: на широкий либо узкий зрачок осматривается состояние зрительного нерва, размер его воронки (экскавации), цвет, форма, границы зрительного нерва (при глаукоме нерв приобретает серый оттенок). Пациенты с закрытоугольной глаукомой, выявленной при гониоскопии, осматриваются на узкий зрачок.

Осмотр проводится как прямым/непрямым офтальмоскопом, так и специальными (контактными и/или бесконтактными) линзами на щелевой лампе. Если врач диагностирует глаукому только по одному осмотру глазного дна, то такая ситуация характеризует не его мастерство, а запущенность заболевания.

Состояние зрительного нерва и ширины воронки его выхода (экскавации) обязательно наблюдается в динамике. Для этого можно использовать фотографирование глазного дна.

К дополнительным методам диагностики относятся:

УЗИ глаза может быть показано для определения профиля угла передней камеры. С его помощью можно увидеть закрытие угла и наличие новообразования. Этот метод не исключает гониоскопию, а дополняет её.

С учётом основных заболеваний, редких форм глаукомы, пациентам могут рекомендоваться дополнительные специальные обследования, например МРТ головного мозга, консультация генетика, невролога и др.

В целом план наблюдения пациента с глаукомой таков:

Лечение глаукомы

Успех в лечении глаукомы зависит от нескольких факторов и в первую очередь от знаний пациента о своём заболевании. Для больного глаукома кажется «мифической болезнью», которую каким-то образом «углядел врач». Ведь очень многие люди не ощущают никакой разницы до и после закапывания противоглаукомных капель. «А есть ли болезнь? — постоянно спрашивают пациенты. — Может врачам платят производители лекарств? Зачем постоянно тратить деньги на сомнительное лечение?».

Будет хорошо, если лечащий врач сразу доступно объяснит ситуацию. Но зачастую приём проходит быстро, слова, которые говорит врач, пациенту непонятны, и человек уходит с растерянными мыслями, не всегда осознавая, какую опасность таит его заболевание. Когда он появляется снова у врача через год-два (а то и позже), то неприятно удивляется, что проблема реально существует, но вот вернуть «съеденное» глаукомой зрение уже невозможно. Поэтому крайне важно серьёзно относиться к поставленному диагнозу и следовать рекомендациям врача.

Лечение всегда назначается пожизненно и отменять его на своё усмотрения нельзя.

Регулярное наблюдение — одно из ключевых составляющих в борьбе с глаукомой. Сам пациент не может отследить состояние его зрительного нерва, поэтому пренебрегать визитом к врачу пагубно. «Запущенная глаукома» — состояние полностью безвозвратное.

Одним из главных факторов лечения является индивидуальный подход, потому как под термином «глаукома» скрываются разные формы заболевания. Также особую играет роль возраст, в котором началась болезнь, сопутствующие заболевания, возможность самостоятельно закапывать капли и материальная сторона вопроса.

Если пациент понимает коварство болезни и осведомлён, что отказ от назначенной врачом терапии или её несоблюдение неминуемо приведёт к полной потере зрения, то мотивация лечиться возрастает и укрепляется. Больной должен понимать, что это не просто бездумное закапывание капель, а личная каждодневная борьба со слепотой.

Медикаментозное лечение

Сегодня медикаментозная терапия является вариантом начала лечения во многих случаях впервые выявленной глаукомы.

По механизму действия на внутриглазное давление препараты делят на:

Также важно понимать, что препараты делятся на:

К препаратам первой линии относятся:

Закапывание одного лекарства называется монотерапией. Как правило, именно с неё и начинают лечение. Если действия одного препарата недостаточно, давление остаётся высоким, тогда врачи используют комбинацию лекарств для достижения целевых цифр внутриглазного давления.

Сочетание препаратов может быть фиксированным, когда производитель заводским способом изготавливает флакон, содержащий сразу два препарата, либо назначается по отдельности. Фиксированная комбинация максимально удобна для пациента: один флакон и одно время закапывания снижает воздействие консервантов и «вымывание капель» при закапывании нескольких средств подряд.

Препараты и их комбинации подбираются врачом индивидуально в зависимости от формы глаукомы.

Основные требования к препарату либо их комбинациям:

У каждого препарата свои особенности применения, противопоказания и побочные эффекты. Поэтому лечение проводится под наблюдением врача-офтальмолога.

Медикаментозная терапия может сочетаться с другими методами лечения.

Лазерное лечение

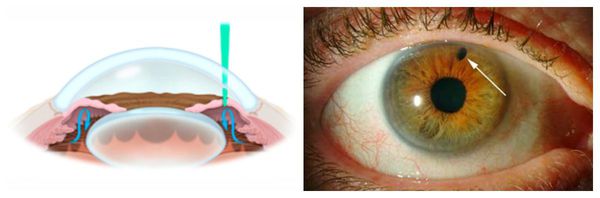

Красный лазер активно используют при закрытоугольной глаукоме, особенно при блокировании путей оттока жидкости. С его помощью выполняется лазерная иридэктомия (иридотомия), которая позволяет создать ряд дополнительных отверстий в радужке.

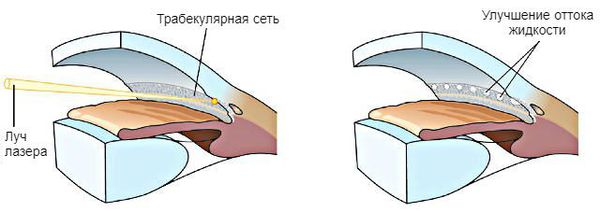

При первичной открытоугольной глаукоме в начальной и развитой стадии рекомендуется выполнение лазерной трабекулопластики — воздействие энергии лазера на клетки дренажной зоны. Такая процедура позволяет снизить внутриглазное давление при его умеренно повышенном уровне. Также она может выступать как альтернативный вариант начала лечения при невозможности назначения местной медикаментозной терапии: плохой переносимости препаратов, физических трудностях, связанных с закапыванием капель, и недоступностью препаратов.

Показания и противопоказания к лазерной хирургии

Лазерная иридэктомия проводится при закрытоугольной глаукоме, а трабекулопластика — при открытоугольной, чтобы снизить глазное давление. Также лазерная хирургия показана, если лечение каплями оказалось неэффективным или пациент не может их применять.

Хирургический метод лечения — наиболее эффективный способ нормализации внутриглазного давления и сохранения зрительных функций.

Операция по поводу глаукомы может показаться пациенту бесполезной, так как она практически не влияет на остроту зрения — только на внутриглазное давление. Это толкает многих больных оттягивать хирургическое лечение. Такая позиция в корне неверна: если пациенту показана операция по состоянию здоровья — её необходимо делать.

Цель всех видов хирургии глаукомы — одна: создать дополнительные пути оттока внутриглазной жидкости, снизить и стабилизовать давление внутри глаза.

Показания к хирургической операции

Хирургическое лечение потребуется в следующих случаях:

В каждом конкретном случае врач взвешивает риски и необходимость операции. Если эффективность хирургического лечения не очевидна, то проводить его не нужно. Решение об операции принимается на основании клинических рекомендаций, возраста пациента, его приверженности к лечению, стадии и скорости развития болезни.

Дополнительное медикаментозное лечение

Даже при идеальных значениях внутриглазного давления, достигнутых различными способами, у каждого пятого пациента продолжается распад зрительных функций. Важную роль в этом процессе играют сопутствующие заболевания — артериальная гипотензия, вазоспастический синдром, сахарный диабет и близорукость.

Это приводит к необходимости включать в комплексное лечение глаукомы нейропротективную терапию. Она включает в себя назначение внутрь либо парентерально (инъекционно) курсы препаратов, улучшающих кровоснабжение и питание зрительного нерва и головного мозга. Такие средства позволяют затормозить атрофический процесс.

Физиотерапия при глаукоме

Любое дополнительное лечение всегда проводится одновременно с активной гипотензивной терапией (медикаментозной, лазерной, хирургической), которые позволяют нормализовать внутриглазное давление.

Прогноз. Профилактика

Глаукома — это заболевание, представляющее огромную угрозу зрению, с которым можно и нужно бороться. При неукоснительном соблюдении необходимого лечения всегда есть шанс, что слепота отступит.

Обследованию на глаукому подлежат:

Для уточнения диагноза в случае подозрения на глаукому пациента могут направить в специализированный глаукомный кабинет для дообследования в рамках ОМС.

Все дети до года (на 1-2 месяце жизни) обязательно должны быть осмотрены окулистом для исключения врождённых заболеваний, в том числе и глаукомы.

Важную роль в профилактике глаукомы отводят регулярной медико-просветительной работе с населением для его информирования и настороженности, увеличение мотивации пациента к прохождению медицинских осмотров. Для пациентов с глаукомой и их родственников разработаны специальные сайты, которые помогают повышать знания о заболевании.