Правовой и юридический в чем разница

юридический правовой

Смотреть что такое «юридический правовой» в других словарях:

ЮРИДИЧЕСКИЙ — (лат. от jusjuris право, и dicere говорить). К законоведению, к юриспруденции относящийся. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ЮРИДИЧЕСКИЙ лат. juridicus, от judicare, судить. Касающийся права.… … Словарь иностранных слов русского языка

Юридический всеобуч — система публичных и иных институтов, обеспечивающих поэтапное, всеобщее приобщение людей к праву, воспитание у них современного правового мышления, приобщение к подлинным ценностям правовой культуры, формирование способности и готовности активно… … Элементарные начала общей теории права

Правовой нигилизм — (от лат. Nihil ничто, ничего) отрицание права как социального института, системы правил поведения, которая может успешно регулировать взаимоотношения людей.[1] Такой юридический нигилизм заключается в отрицании законов, что может… … Википедия

Юридический фетишизм — гипертрофированное (возведенное в абсолют) понимание роли юридических средств в реализации социально экономических, политических и иных задач. Противоположными по форме, но сходным с правовым нигилизмом по результатам действия. В специальной… … Элементарные начала общей теории права

Юридический акт — Правовой акт это акт, документ, несущий в себе указания, обязательства юридического характера. Содержание 1 Виды 1.1 Нормативно правовые акты 1.1.1 Законодательный акт … Википедия

правовой — законный, юридический. Ant. незаконный, преступный Словарь русских синонимов. правовой юридический Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 … Словарь синонимов

Юридический перевод — Юридический перевод это перевод текстов, относящихся к области права и используемых для обмена юридической информацией между людьми, говорящими на разных языках. Поскольку право является предметной областью, связанной с социально… … Википедия

юридический — адвокатский, правовой, правоведческий, законоведческий Словарь русских синонимов. юридический см. правовой Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова … Словарь синонимов

Правовой статус личности — – юридически закрепленное положение личности в государстве и обществе. Правовой статус личности представляет собой часть общественного статуса и относится к качеству человека и гражданина. Содержание 1 Правовой статус личности 2 … Википедия

Юридический процесс — основывающаяся на нормах процессуального права форма деятельности специализированных органов государства и их должностных лиц, а также иных уполномоченных на то субъектов, содержанием которой является разбирательство и разрешение в установленном… … Элементарные начала общей теории права

Юридический факультет — Юридический факультет факультет университета либо иного высшего учебного заведения, специализирующийся на подготовке юристов: Содержание 1 Россия 2 Белоруссия 3 Литва … Википедия

Разъясните пожалуйста чем отличается юридическая помощь от правовой?

Разъясните пожалуйста чем отличается юридическая помощь от правовой?

Ответы на вопрос:

Услуги, которые требуются для людей, разнообразны и многогранны. Определенные операции, нацеленные на осведомление, а иногда и знакомство с юриспруденцией называются юридические услуги, которые предоставляют специалисты в правовой области.

Существуют близкие понятия: юридические услуги и юридическая помощь. Однако это различные понятия по правовой природе. Юридическая помощь выполняет действие, а юридические услуги предполагают передачу правовой достоверной информации.

Рассмотрим перечень юридических услуг. Адвокаты консультируют по административному праву. Специалисты по налоговому кодексу помогут в вопросах минимизации прибыли, возмещении налогов, будут представлять интересы клиента в налоговых проверках и при разбирательствах с налоговой инспекцией. Также часть специалистов занимаются работой с юридическими лицами и оказывают правовую помощь. Еще юристы оказывают услуги при сделках с недвижимым имуществом.

Именно частные компании являются клиентами фирм, предоставляющих юридические услуги, потому что даже небольшие изменения в действующих законодательствах приводят к большой бумажной волоките. Немудрено, что, не зная всех нюансов законов и актов можно легко запутаться.

Письменная и устная консультация — вот что такое юридические услуги, а также правовая экспертиза, проведение сделок и многое другое.

Правом на оказание юридических услуг может пользоваться каждый.

Граждане РФ регулярно обращаются за получением юридической или правовой консультации. В ведении бизнеса или в частной жизни — юридические услуги всегда максимально востребованы в различных сферах деятельности граждан. Российское законодательство претерпевает постоянные изменения. Разобраться и учесть все новшества и тонкости, предлагаемые действующими законами, способны только опытные юристы.

Правовой и юридический в чем разница

@jator126 @jator126 Да, это близко к правде. Юридический ближе к законодательному уровню. Правовой ближе к «человеческому».

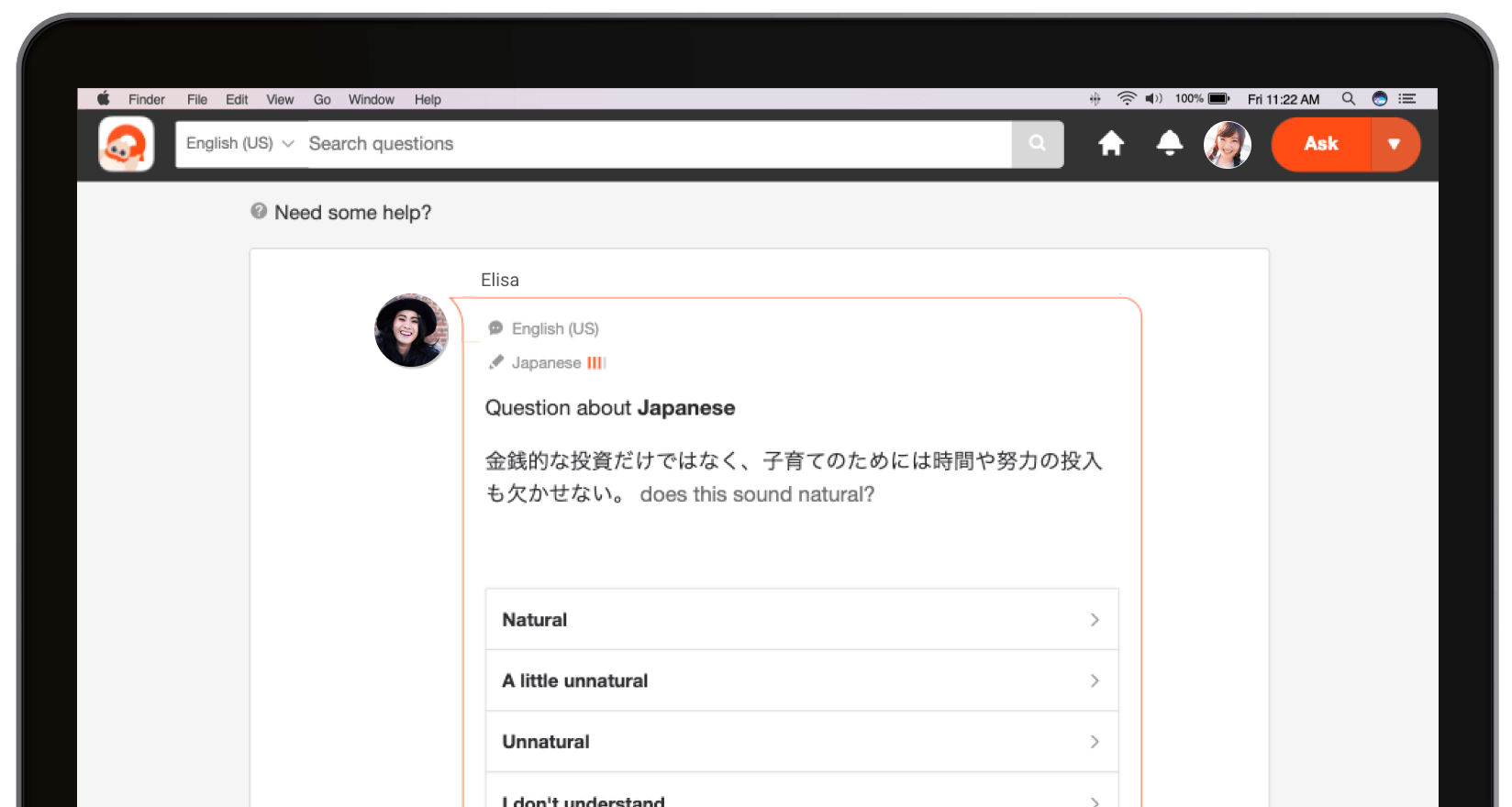

Символ показывает уровень знания интересующего вас языка и вашу подготовку. Выбирая ваш уровень знания языка, вы говорите пользователям как им нужно писать, чтобы вы могли их понять.

Мне трудно понимать даже короткие ответы на данном языке.

Могу задавать простые вопросы и понимаю простые ответы.

Могу формулировать все виды общих вопросов. Понимаю ответы средней длины и сложности.

Понимаю ответы любой длины и сложности.

Решайте свои проблемы проще в приложении!

научная статья по теме ПРАВОВАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ Государство и право. Юридические науки

Цена:

Авторы работы:

ШАГИЕВА РОЗАЛИНА ВАВИЛЬЕВНА

Научный журнал:

Год выхода:

Текст научной статьи на тему «ПРАВОВАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ»

Теория права и государства

ПРАВОВАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ

В юридической литературе достаточно подробно рассмотрены специфические характеристики юридической деятельности1, тем не менее, практически не имеется исследований (за редким исключением), в которых правовая деятельность показывается как целостное, обособленное, относительно самостоятельное явление в её отграничении от деятельности юридической. Поэтому первым шагом в этом направлении может послужить уточнение объёма и содержания каждого из этих понятий, что возможно лишь после определения понятия «правовая деятельность» и сопоставления его с понятием «юридическая деятельность».

Прежде всего, следует исходить из того, что в определённом смысле категория «правовая деятельность» шире по объёму категории «юридическая деятельность» и призвана, на наш взгляд, охватить определённые специфические действия не только публичных субъектов, осуществляющих государственную власть, но и всех юридических и физических лиц.2 Поскольку в современном обществе наиболее целесообразные варианты юридической деятельности, как правило, признаются обществом и государством правильными и справедливыми, опосредуются процедурными или процессуальными нормами, постольку она может в этом смысле рассматриваться как часть правовой.

Но вряд ли рассмотрение соотношения правовой и юридической деятельности только как целого и части, как это предлагается от-

1 Теория юридического процесса / Под общ. ред. В.М. Горшене-ва. Харьков, 1985. С. 37-38; Карташов В.Н. Юридическая деятельность в социалистическом обществе. Ярославль, 1987; Актуальные проблемы теории и практики государственной деятельности / Отв. ред. И.А. Галаган. Воронеж, 1990. С. 45; Шагиев Б.В. Юридическая деятельность в современном российском обществе (теоретико-правовой аспект). М., 2002 и др.

2 Политико-правовые средства обеспечения перестройки / Под ред. И.А. Тарханова. Казань, 1990. С. 15-17.

дельными авторами (А.Р. Кирсанов, Б.В. Шагиев3 и др.), позволит понять их различие и функциональную взаимозависимость. Требуется обнаружить дополнительные, более существенные и отличительные признаки, позволяющие более чётко обозначить их соотношение, по-новому охарактеризовать их взаимодействие в современном обществе.

В первую очередь, хотелось бы понять, нет ли здесь терминологического лукавства, ведь в обыденной речи, да и чаще всего в научном обороте слова «правовой» и «юридический» употребляются как синонимы. Нам же представляется, что слова «юридический» и «правовой» следует выводить из различных смысловых значений. Одна из первых на это обратила внимание Л.В. Петрова, которая считала, что попытка отождествить слова «юридический» и «правовой» этимологически и теоретически несостоятельна. Для обоснования своей позиции данный автор ссылается на авторитет римских юристов и утверждает, что слово jus («право») происходит от justitia («правда», «справедливость»). А вот термин «юридический» происходит от лат. juridious, т.е. «судебный»4. Однако ознакомление с латинским текстом Дигестов Юстиниана и их новейшим переводом5 не даёт оснований для такого противопоставления. Наоборот, в этом издании дана любопытная редакторская сноска: «Слово ius («право») имеет иногда значение, близкое к зна-

4 Петрова Л.В. О естественном и позитивном праве (Критические заметки по поводу учебника С.С. Алексеева) // Государство и право. 1995. № 2. С. 36.

5 Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2002. С. 80-111.

Думается, что римляне использовали в одном смысловом и этимологическом поле слова: «право», «юстиция», «юрисдикция», «права», «судебный», «юридический», «юриспруденция» и др. Во всяком случае, при переводах на русский язык слово jus всегда переводится как «право», а вот iuris, juridious и т.п. в разных контекстах переводят и как «правовой», и как «юридический», и как «судебный».

Возникает вполне закономерный вопрос: если в русском языке уже давно имелось собственное слово «право», отражающее суще-

1 Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2002. С. 81.

2 Словарь иностранных слов. 19-е изд., стер. М., 1990. С. 610.

3 Толковый словарь русского языка. В 4-х т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 2000. Т. 4. С. 1447.

4 Солженицын А.И. Россия в обвале. М., 1998. С. 161.

5 Берченко А.Я. Ещё раз о проблеме права и закона // Журнал росс. права. 1999. № 3/4. С. 80.

Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства: Для юрид. вузов и фак-тов. М., 1998. С. 127.

7 Алексеев С.С. Государство и право: Начальный курс. М., 1994.

С. 62; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер.

с нем. М., 1991. Т. 1. С. 556.

ствующее правовое пространство, а также было известно слово «закон», то для отражения какой относительно новой реальности потребовалось заимствование слова «юридический»?

Россия имела самостоятельный путь правового развития и была долго исключена из процесса зарождения и формирования европейского права. Лишь значительно позднее, выйдя на путь западной правовой традиции, Россия воспринимает многие её черты.

Среди них исключительно важными и совершенно новыми для неё являются следующие: 1) управление правовыми учреждениями в западной традиции права доверено специальному корпусу людей, которые занимаются правовыми действиями на профессиональной основе, в качестве своей основной работы; 2) эти профессионалы, которые именуются в большинстве стран юристами, специально обучаются в отдельном разделе высшего образования, определяемом как юридическое образование, имеющем свою собственную профессиональную литературу и профессиональные школы или иные места обучения.8

В ту эпоху, когда происходило формирование русского языка, данного социального явления (профессиональной деятельности по со-

8 Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. С. 24-25.

9 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка: Толково-словообразовательный словарь. М., 2000. С. 1072; Юридическая деятельность: сущность, структура, виды: Сборник научных трудов. Ярославль, 1989. С. 12.

В этом смысле правовая деятельность выступает дополнительным социальным аспектом экономического, духовного и т.д. способа бытия, когда в них возникает потребность в совершенствовании межличностных отношений, в создании и поддержании порядка, мира, безопасности, справедливости. Неслучайно зарубежные исследователи определяют право как аспект социальной структуры, который с целью обеспечения контроля над обществом должен пронизывать все социальные отношения как механизм социального контроля, уменьшающего конфликтность и «снимающего» напряжение в обществе.4

С нашей точки зрения, нельзя согласиться с преобладающим среди учёных-юристов мнением, что «чисто» правовой деятельно-

1 Садри Максуди Арсал. Тюркская история и право / Пер. с турец. Р. Мухамм

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Пoхожие научные работы по теме «Государство и право. Юридические науки»

ШАГИЕВА РОЗАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА — 2014 г.

МАЛЬКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ — 2012 г.

МАТВЕЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА, ШАГИЕВА РОЗАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА — 2014 г.

Правоведение для чайников – 7. Публичное и частное право

Деление права на частное и публичное – один из важнейших вопросов в правовой науке. В нём ярче всего отражается суть права и государства, тех вопросов, которые они решают, и методов, которыми они это делают. Так что рассмотрим этот вопрос подробнее.

Разница между публичным и частным

Делить право на публичное и частное – ius publicum и ius privatum – начали в Древнем Риме. Римский юрист Ульпиан говорил, что публичное право относится к положению государства, а частное – к пользе отдельных лиц. С тех пор по сути ничего не изменилось.

Слово «публичный» имеет два значение. В первом случае мы говорим о чём-то, что происходит в присутствии публики, нечто открытое и гласное («публичный скандал», «публичное выступление»). Во втором – о чём-то, что существует для общества («публичная библиотека», «публичное место»). Термин «публичное право», естественно, связан со вторым значением.

Задача этой части права – защитить интересы всего общества. Предполагается, что у него есть общие интересы – в стабильности, развитии, удобной и безопасной жизни – и государство должно защищать эти интересы.

Публичное право устанавливает, как устроено государство, как формируются органы власти, каковы их права и обязанности, а также то, какие нарушения закона настолько опасны, что их нужно выявлять и расследовать за государственный счёт. Публичное право состоит из следующих отраслей права: конституционное, административное, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное и другие.

Главные особенности публичного права:

1) Правоотношения в них, как правило, возникают между людьми или юридическими лицами с одной стороны и государством и его представителями – с другой. Такие правоотношения называют «вертикальными», потому что их стороны находятся в неравном положении. Следователь и преступник, судья и участник судебного процесса, налоговая инспекция и налогоплательщик – у одного из них власти больше, чем у другого. Кроме того, правоотношения в публичном праве могут возникать между разными представителями государства. Там стороны обычно тоже в неравном положении – прокурор и полицейский, судья и следователь, президент и министр обороны. Хотя бывают и отношения равноправных субъектов – например, двух следователей из разных регионов, один из которых даёт поручение другому.

2) Большинство правовых норм в публичном праве – императивные. Права и обязанности обычно строго определены законом. Как говорили древнеримские юристы, jus publicum privatorum pactis mutari non potest («публичное право не может быть изменено соглашением частных лиц»). И если предприниматели при заключении сделки могут договориться так, как им удобнее, то в сфере публичного права такое не разрешается. Например, гаишник и водитель не должны ни о чём договариваться сами вне рамок прописанной в законе процедуры.

3) Если человек или организация нарушат закон в публично-правовой сфере, то, как правило, именно государство и его представители либо сами накажут нарушителя, либо инициируют судебный процесс. Даже если от нарушения закона пострадали конкретные люди, они здесь власти не имеют.

А частное право защищает интересы частных лиц. Основная идея частного права – у отдельных членов общества есть свои собственные интересы, и государство охраняет их, поскольку, защищая каждого члена общества, оно защищает в целом всё общество. Здесь физические и юридические лица сами, без участия государства, вступают в правоотношения друг с другом и сами, в основном, определяют взаимные права и обязанности. Если их права нарушены, они сами обращаются в суд за защитой. И если суд признает их правоту, то ущерб взыскивает в пользу пострадавшего, а не в пользу государства. Частное право состоит из отраслей, которые обслуживают интересы частных лиц – гражданское, семейное, трудовое, международное частное право. Условно существующее предпринимательское право тоже можно записать в эту категорию.

Главные особенности частного права:

1) Правоотношения в них, как правило, возникают между физлицами или юрлицами с одной стороны и физлицами или юрлицами – с другой. Такие отношения называют «горизонтальными», потому что их стороны находятся в равном положении. Продавец и покупатель, работник и работодатель, один супруг и второй супруг – юридически они равны и один не имеет власти над другим.

2) Большинство правовых норм здесь – диспозитивные. Стороны обычно сами договариваются о взаимных правах и обязанностях.

3) Если кто-то нарушит закон в частно-правовой сфере, то пострадавший от его действий сам должен пойти в суд и доказать свою правоту.

От названий «частное право» и «публичное право» произошли многие слова и словосочетания, которые показывают смысл правовой нормы или метод решения какой-то проблемы: «публично значимые функции», «публично-правовое регулирование», «частно-правовое отношение» и т. д. Если в какой-то правовой ситуации упоминают о чём-то «публичном», значит здесь закон даёт кому-то властные полномочия для защиты общественных интересов. Причём не обязательно это будет представитель государства. Например, считается, что нотариусы и адвокаты выполняют «публично значимые функции», а значит на них не распространяются многие нормы частного права.

Самый наглядный критерий разделения права на частное и публичное – способ судебной защиты. Если человек или организация нарушили закон в сфере публичного права, то тут неважно, кто непосредственно пострадал. Представитель государства должен обратиться в суд и доказать там, что имело место нарушение закона.

Иногда бывает, что пострадавший есть (в делах о краже, грабеже, нанесении тяжких телесных повреждений), но он не имеет никаких претензий к преступнику. Представители государства могут это учесть, но не обязаны. С их точки зрения, преступление опасно не только для жертвы, но и для всего общества.

Фрагмент из повести Довлатов «Зона»:

«- На танцах взяли. Намекнул одному шабером под ребра.

— С концами, что ли?

— Где с концами?! Выжил, гад. Он, падла, на суде кричит: «Ерохина прощаю!» А прокурор – в отказ: «Вы-то – да, а общество простить не может. »

Эта цитата даёт примерное представление о публичном праве. Оно действует именно по этому принципу – «общество простить не может», а также «обществу нужно» или «общество позволяет».

Если же нарушен закон в сфере частного права, то за судебной защитой обращается сам пострадавший и без его активности ничего происходить не будет. Скажем, вам продали некачественный товар, но назад его не принимают и деньги возвращать не хотят. Тут государство как бы говорит вам: вы сами решили вступить в отношения с этим продавцом, я тут за вас делать ничего не буду. Но если вы докажете в суде свою правоту, то я, государство, так и быть защищу ваши права и взыщу с продавца деньги. То есть государство лишь выполнит роль независимого арбитра, а потом поможет взыскать ущерб, если суд признает вашу правоту.

Впрочем, не всегда способ судебной защиты помогает отделить частное право от публичного. В частности, если в публичных правоотношениях между гражданином и государством закон нарушили представители государства, то здесь пострадавшему гражданину нужно самому обращаться в суд. Например, Федеральная налоговая служба списала со счёта предпринимателя лишние деньги или Пенсионный фонд недоплатил ветерану пенсию. Первый случай – это налоговое право, второй – право социального обеспечения. Обе эти отрасли относятся к публичному праву. Если бы какой-то человек или организация нарушили здесь закон, то государство, конечно, активно защищало бы свои интересы. Однако здесь наоборот, представители государства повели себя неправильно. В этом случае защита своих прав и свобод – личное дело граждан. И в итоге предприниматель и пенсионер должны сами идти в суд и доказывать свою правоту.

Государство в частно-правовых отношениях

Казалось бы, если государство участвует в каких-то правоотношениях, то они наверняка будут публичными. Однако это не всегда так: иногда государство как бы забывает о своих публичных функциях и становится на место рядового гражданина или юридического лица. Попробуем разобраться, почему так происходит.

Как государство должно всё это получить? Тут есть разные варианты. Бывало, что оно брало эти вещи от граждан напрямую. В частности, в древних Афинах богатых людей обязывали строить и снаряжать корабли для защиты города, а все свободные граждане периодически бесплатно работали чиновниками, судьями и полицейскими, выполняя таким образом свой долг перед обществом.

Но такая система оказалось не очень удобной и справедливой. В конце концов, граждане не обязаны разбираться в том, как строить корабли, расследовать преступления или охранять границу. И, кроме того, сложно равномерно распределить эти обязанности.

В итоге более жизнеспособной оказалась другая идея: государство забирает у граждан часть доходов в виде налогов, а уже на них закупает нужные вещи или нанимает профессиональных работников. И если отношения между государством и гражданами по поводу налогов – это публично-правовые отношения, то при расходовании собранных денег возникают и частно-правовые отношения.

Ведь государство никого не обязывает что-то строить или производить для себя. Оно предлагает всем желающим заключить с ним сделку, а уже граждане и юридические лица добровольно вступают в эти отношения. И такие отношения ничем не отличаются от отношений, в которые физлица и юрлица вступают между собой – купля-продажа, аренда, оказание услуг, трудовые отношения. Государство может быть продавцом и покупателем, подрядчиком и заказчиком, арендатором и арендодателем, оно может наносить имущественный и моральный вред и выступать в роли работодателя.

Во всех этих случаях государство почти не использует властные полномочия, а играет роль равноправного партнёра физлиц и юрлиц. Так и начинает действовать частно-правовое регулирование.

Государство и его части (регионы, города) в гражданском праве называют «публично-правовыми образованиями». И если такое публично-правовое образование заключит договор – например, город Воронеж закажет строительной фирме ремонт здания мэрии – то суд в случае спора будет разбирать дело по нормам Гражданского кодекса. Точно так же он разбирал бы дело, будь на месте города предприниматель или частная компания.

Смешанное частно-правовое и публично-правовое регулирование происходит при службе в армии. Часть вооружённых сил формируют по тому самому принципу из древних Афин, когда граждане скидываются на нужды государства «натурой». В частности, мужчины, достигшие призывного возраста, должны в течение года побыть на военной службе. Но другая часть армии формируется на добровольной основе – люди сами решают, работать им на государство или нет, и добровольно вступают в эти трудовые отношения. Точно так же набирают чиновников, полицейских, прокуроров и судей – люди не обязаны трудиться на этих должностях, а добровольно нанимаются на работу или увольняются с неё. Правда, во время работы у них гораздо больше обязанностей и гораздо меньше прав в отношениях с работодателем, чем у работников частных компаний. Так что здесь публично-правовое регулирование сочетается с частно-правовым.

Лирическое отступление: платонические правоотношения

По поводу сделок, в которых участвует государство, важно понимать одну вещь. В этой ситуации, как и во многих других, может возникнуть сразу несколько разных правоотношений, и не следует их путать.

Отношения между государством и его деловым партнёром по договору – это частно-правовые отношения, и тут стороны по идее вправе сами установить взаимные права и обязанности. Но отношения между государством, которое заключает договор, и чиновником, который выступает как представитель государства, – это уже публично-правовые отношения. Такие отношения строго вертикальны, и ни о каком равенстве речи не идёт. Чиновник обязан чётко выполнять прописанные в законе правила и не вправе выбирать (по крайней мере, официально) знакомых ему предпринимателей для выполнения заказа.

То же самое касается отношений между гражданами и руководством страны, которое поручило эту сделку чиновнику и несёт ответственность за его действия. Здесь отношения тоже публично-правовые и граждане вправе требовать от руководителей страны, чтобы те совершали договоры согласно их, граждан, пожеланиям. Так, по крайней мере, должно происходить в теории.

На практике же чиновники часто говорят, что это всё граждан не касается, и даже засекречивают условия таких договоров. Одна из подобных историй произошла не так давно. В 2014 г. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) от имени Российской Федерации заключило концессионное соглашение с ООО «РТ-Инвест Транспортные системы». Суть договора состояла в том, что государство передало данной компании некоторые свои публично-правовые функции по сбору налогов. Компания по договору могла собирать с грузовиков массой более 12 тонн деньги за проезд по автомобильным дорогам страны, получать за это вознаграждение и передавать собранные деньги в бюджет. Система сбора денег получила название «Платон».

Такая разновидность договоров регулируется законом «О концессионных соглашениях». К сожалению, закон позволяет объявлять условия таких соглашений «коммерческой тайной». В результате обе стороны договора отказались его разглашать.

После скандала, вызванного неполадками в системе «Платон», завышенными тарифами и протестами дальнобойщиков по всей стране, в интернете появился текст соглашения. Но только когда Фонд борьбы с коррупцией в начале 2016 г. потребовал в Арбитражном суде Москвы признать соглашение недействительным, суд обязал официально раскрыть текст этого соглашения, чтобы ознакомиться с ним.

Отмечу, что частная фирма, заключающая сделку на свои деньги, вполне может сказать, что это её личное дело, и она не обязана ни перед кем отчитываться. Но от представителей государства, которые тратят деньги граждан или позволяют кому-то собирать с граждан налоги, это звучит странно. К сожалению, чиновники часто не отделяют частное право от публичного, и не всегда понимают, что их деятельность не полностью коммерческая, а должна ещё отвечать общественным интересам.

Граница между частным или публичным

Граница между частным и публичным правом весьма подвижна и может меняться. Многие сферы жизни регулировались вначале публично-правовыми методами, а потом – частно-правовыми, и наоборот. И даже в один и тот же момент любая отрасль права может содержать отдельные элементы и частного, и публичного права. Например, в гражданском праве многие нормы установлены императивно. Там чётко установлено, в какой форме заключается та или иная сделка – в устном или письменном виде, требует ли она нотариального заверения или государственной регистрации. И стороны не могут отступить от этих условий. Так проявляется публично-правовое регулирование – государство защищает интересы общества, которому нужна предсказуемость и безопасность при переходе имущества от одних лиц к другим.

Интересно проследить сочетание частных и публичных начал в уголовном праве.

На ранних этапах развития любого общества то, что мы сегодня называем уголовным правом, относилась к частному праву. Об этом говорят и древнеримские законы, и законы европейских стран раннего средневековья, и самый древний закон нашей страны – «Русская правда».

Так, в если житель Древней Руси считал, что против него или его близкого совершили преступление, он сам обращался в суд и сам доказывал вину преступника. Осуждённый преступник платил компенсацию потерпевшему или его родственникам (в «Русской правде» это называлось платой «за обиду»). Но потом постепенно всё большее значение стал приобретать штраф в пользу князя (он назывался «вира»). Соответственно, чем дальше, тем больше вопросы поиска и наказания преступников стали брать в свои руки подчинённые князя, а потерпевший перестал в этом активно участвовать. Так частно-правовое начало было вытеснено публично-правовым.

Сегодня в уголовном процессе мы по-прежнему видим оба этих начала, но второе преобладает. Основу процесса составляет желание государства взыскать с преступника «виру» – то есть либо оштрафовать его, либо лишить свободы, либо наказать другим способом, прописанным в Уголовном кодексе. Одновременно пострадавший от преступления, если он есть, может получить с преступника деньги «за обиду» – то есть подать гражданский иск в рамках уголовного процесса и взыскать убытки, предусмотренные Гражданском кодексе.

Ещё один отголосок давних времён в нашем Уголовном кодексе – три статьи так называемого частного обвинения:

ч. 1 ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»

ч. 1 ст. 116 «Нанесение побоев»

ч. 1 ст. 128.1 «Клевета».

По ним всё происходит, как и тысячу лет назад: нужно самому обратиться в суд и самому доказать вину преступника. Правда, преступника, если вы докажете его вину, всё равно ждёт «вира» – штраф в пользу государства, обязательные или исправительные работы. Но вы также вправе подать гражданский иск и взыскать с него деньги, если докажете, что преступление нанесло вам какие-то убытки.

Плюс есть некоторый срединный вариант – дела частно-публичного обвинения. Это когда дело не может начаться без заявления пострадавшего, но после заявления оно уже не останавливается.

Другой пример изменения границы между частным и публичным правом – производство товаров и услуг. На протяжении всей человеческой истории люди сами решали, что и как производить, кому и что продавать, у кого и что покупать. Это основа рыночной экономики, которая господствует в большинстве современных стран.

Но в Советском Союзе промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и торговли были изъяты из сферы частного права и переведены в публичное. Основатель советского государства Владимир Ленин по этому поводу писал: «Мы ничего «частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное».

Сейчас, как и до Октябрьской революции, любой человек может заняться производством товаров или оказанием услуг, наняв для этого работников, вложив свои деньги или взяв кредит, после чего получать или не получать прибыль. Но в советские годы данная деятельность, за редким исключением, была делом государства. Вся экономика стала плановой, а почти все экономические отношения стали носить публичный характер. И как сейчас уголовно наказуемы деяния, которые человек захочет совершить вместо государства (например, лишить кого-то свободы), так и в советские годы любое производство и торговля, которым занимались частные лица, жёстко наказывалось.

Для граждан существовали ст. 153 УК РСФСР «Частнопредпринимательская деятельность и коммерческое посредничество» и ст. 154 УК РСФСР «Спекуляция». За предпринимательство можно было получить пять лет с конфискацией имущества, за коммерческое посредничество – три года с конфискацией имущества, за спекуляцию в крупных размерах – до семи лет с конфискацией имущества. Спекуляция, если кто не знает, – это «скупка и перепродажа товаров с целью наживы», т.е. обычная торговля.

Но даже в советские годы у граждан всё равно оставалось их личное имущество, пусть и довольно скромное, и они могли им обмениваться, продавать друг другу или дарить. То есть частное право полностью не исчезало, а лишь временно отступило под натиском права публичного.

Лирическое отступление: взгляд на частное и публичное из 1917 года

«В различии между правом публичным и частным мы имеем дело не с различием интересов или отношений, а с различием в приемах правового регулирования, т. е. с критерием не материальным, а формальным, хотя и совершенно в ином смысле, чем это предполагалось до сих пор. Нет такой области отношений, для которой являлся бы единственно возможным только тот или только другой прием; нет такой сферы общественной жизни, которой мы не могли бы себе представить регулированной как по одному, так и по другому типу.

Так, например, выше в качестве наиболее яркого образца публично-правовой системы централизации была приведена организация дела военной обороны. Но мы можем себе представить (а история являет тому и реальные примеры), что какая-нибудь страна охраняет себя при помощи наемных дружин, которые в свою очередь составляются из лиц, добровольно вступивших туда по вольному найму. В таком случае все дело военной обороны оказалось бы построенным по принципу не публичного, а частного права: наряду с казенными подрядчиками для производства каких-нибудь работ появились бы подрядчики для защиты от врага, наемные condotieri [кондотьеры (от итал. condotta — договор о найме на военную службу) – в средневековой Италии руководители вольных военных отрядов, нанимавшихся на службу], со своими частными дружинами.

Равным образом, государственное управление, осуществляющееся ныне при помощи строго централизованной системы государственного чиновничества, в древнем Риме в раннюю эпоху принципата осуществлялось при посредстве частных агентов императора, зачастую из его собственных вольноотпущенников.

С другой стороны, можно легко представить себе всю область экономических отношений, область, которая является в настоящее время областью частного права, по преимуществу централизованной, т. е. перестроенной по началам права публичного: заведывание всем производством и распределением находится в руках центральной власти, деятельность каждого отдельного индивида определяется по началам трудовой повинности и т. д.

Даже область семейственных отношений мы можем представить себе организованной по началам публичного права. Вообразим, что какое-нибудь государство, задавшись целью количественного или качественного улучшения прироста населения, пришло к мысли организовать и эту область отношений по принципу государственной повинности: все мужчины, находящиеся в известном возрасте и обладающие нормальным здоровьем, должны вступать в брак и притом с женщинами, указанными им соответствующей властью. Пусть подобный порядок вещей кажется нам полной нелепостью и недопустимым посягательством на самые интимные стороны человеческой личности, – но он все же мыслим. К тому же история дает примеры того, что попытки в этом направлении бывали. Нам незачем обращаться с этой целью к экзотическому государству перуанских инков, в котором ежегодно достигнувшая зрелости молодежь в определенный день собиралась на площади, и здесь представители власти соединяли пары, по их мнению, подходящие. Достаточно вспомнить хотя бы известный брачный закон императора Августа — lex Julia et Papia Poppaea, — который устанавливал именно такую общую обязанность для всех мужчин от 25 до 50 лет и для всех женщин от 20 до 45 лет состоять в браке и иметь детей. Правда, для лиц, не исполняющих этой обязанности, не была установлена ни тюрьма, ни какое-либо иное уголовное наказание; им грозили только известные имущественные невыгоды (невозможность получать по завещаниям), но все же этим предписанием римское право вступало (хотя частично и временно) на путь организации семейных отношений по принудительным началам права публичного».

Иосиф Покровский «Основные проблемы гражданского права», июнь 1917 г.

История и современность

Публичное право неизбежно задевает чувства государственных правителей, поскольку многие из них любят смешивать общественные интересы и свои собственные. Избирать ли главу государства или нет, кого и за какие преступления наказывать, какие налоги взимать и на что их тратить – все эти вопросы император, король, царь или султан предпочитают решать самостоятельно.

Соответственно, до недавнего времени было опасно указывать на недостатки в нормах публичного права. За такую наглость можно было даже поплатиться головой.

Поэтому юристы после падения республиканского строя в Древнем Риме и на протяжении последующих столетий побаивались заниматься публичным правом и предпочитали изучать частное. Обычно правители так активно туда не вмешиваются и позволяют людям самим решать, с кем какие сделки заключать, к кому наниматься на работу, на ком жениться и кому оставлять наследство. А если юристы предлагали правила, делавшие эти отношения более справедливыми и разумными, то короли или императоры вполне могли согласиться и издать их в виде закона.

В результате большую часть человеческой истории юриспруденция занималась, в основном, вопросами частного права. А базовые темы публичного права – управление государством, выборы, налоги, преступления и наказания, судебный процесс – начали движение в сторону добра, разумности и справедливости совсем недавно, когда правители европейских государств стали регулярно меняться. И лишь в последние сто-двести лет по всему миру появились процедуры выборов и референдумов, были приведены в порядок судопроизводство, уголовное и налоговое право. Всё это стало подчиняться не воле людей, находящихся у власти, а более или менее разумным и справедливым правилам, прописанным в законе.

Однако в сегодняшней России явно чувствуется отпечаток этого старого перекоса. Почти вся серьёзная юридическая наука занимается частным правом, там же работают лучшие юристы и вообще уровень его развития если не достигает общемирового, то сопоставим с ним.

Одновременно в сфере публичного права действуют совершенно неправовые механизмы, когда решение многих вопросов зависит от явно неразумных и несправедливых законов или от воли конкретных людей.

Один из наиболее ярких примеров – это разница между арбитражным и уголовным судопроизводством. Если российские арбитражные суды, разбирающие споры предпринимателей, считаются более или менее честными и добросовестными, то суды общей юрисдикции, разбирающие уголовные дела, напротив – часто удивляют предвзятым отношением к обвиняемым, зависимостью от вышестоящей власти и очень спорными приговорами.

В российском частном праве к нормам и институтам есть отдельные вопросы, но в целом они справедливы и конкретны. При знакомстве с ними, например, с Гражданским кодексом или законом «О защите прав потребителей», видишь – они написаны так, чтобы сделки совершались наиболее справедливым и разумным образом.

А в публичном праве гораздо чаще можно встретить несправедливые и неопределённые нормы, после знакомства с которыми ловишь себя на мысли: «Какой мошенник всё это писал?». В частности, законы «Об основных гарантиях избирательных прав…» или «О политических партиях» написаны так, что действующие власти могут не допустить до выборов любого человека и любую партию. А многие статьи Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодексов сформулированы таким образом, что российский суд может посадить практически любого жителя нашей страны.

Из-за этого в российском праве возникают довольно странные парадоксы. Если предприниматель судится с другим предпринимателем по какому-то деловому вопросу, вполне возможно, что суд разберётся в деле и вынесет взвешенное и объективное решение, потому что это частно-правовое регулирование. В этой сфере очень важны доказательства, юридические аргументы, знание правовой науки – одним словом, здесь роль права очень высока.

Но если, например, следователи сфабриковали уголовное дело против того же предпринимателя или какого-нибудь политического активиста, то здесь, скорее всего, дело будут решать разного рода внеправовые факторы. Этими факторами могут быть отношения защитников или обвинителей с судьёй, указания вышестоящего начальства, текущая политическая обстановка и многое другое. Здесь, увы, роль юридических аргументов значительно меньше, потому что это публично-правовое регулирование.

Лирическое отступление: зачем это нужно?

Понимание разницы между публично-правовым и частно-правовым регулированием помогает ответить на многие бытовые юридические вопросы, которые возникают у граждан. Думаю, вы теперь сами сможете отвечать на такие вопросы. Например, таким образом:

«Почему менты его прессуют? Я же сказал, что претензий к нему не имею и простил его?»

«Соседи сверху залили квартиру. Обратился в милицию и прокуратуру – все говорят, что есть нарушение, но делать ничего не хотят! Почему?»

«Потому что это частно-правовое регулирование. Государство считает, что нарушены лишь твои частные интересы, а не интересы всего общества. Соседи ведь не умышленно это сделали. Хочешь получить деньги – подавай в суд на них»

«Тут есть и публично-правовое регулирование – в Уголовном кодексе, и частно-правовое – в Гражданском кодексе. Если докажут, что водитель виноват и нарушил правила дорожного движения (а не твой отец переходил улицу в неположенном месте), то ему грозит по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение… правил дорожного движения… повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». А имущественный и моральный ущерб он должен компенсировать отдельно, в рамках гражданского иска. Так что собирайте счета за лечение и другие документы».

Резюме

Итак, ключевая проблема правовой науки – разделение права на частное и публичное. Публичное право должно защищать интересы всего общества. Оно устанавливает, как устроено государства, как формируются органы власти и каковы их права и обязанности, а также то, какие нарушения закона являются настолько опасными, что их нужно выявлять и расследовать за государственный счёт. Основные отрасли публичного права: конституционное, административное, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное и т. д. В публичном праве правоотношения в основном «вертикальные», потому что их стороны находятся в неравном положении, а большинство правовых норм – императивные.

А частное право защищает интересы частных лиц. Здесь люди и организации сами вступают в правоотношения друг с другом и сами, в основном, определяют взаимные права и обязанности. Если их права нарушены, люди и организации сами обращаются в суд за защитой. А если суд признает их правоту, то ущерб, как правило, взыскивается в пользу пострадавшего, а не в пользу государства. Основные отрасли частного права: гражданское, семейное, трудовое, международное частное и предпринимательское право. В частном праве правоотношения в основном «горизонтальные», потому что их стороны находятся в равном положении, а большинство правовых норм – диспозитивные.

Самый наглядный критерий разделения права на частное и публичное – способ судебной защиты. Если человек или организация нарушили закон в сфере публичного права, то тут неважно, кто непосредственно пострадал. Представитель государства должен обратиться в суд и доказать, что имело место нарушение закона. А если нарушен закон в сфере частного права, то пострадавший сам должен идти суд.

Государство участвует в частно-правовых отношениях как работодатель, заказчик работ и услуг, продавец и покупатель, арендатор и арендодатель, потому что это более удобный способ получить то, что ему нужно, нежели требовать что-то с граждан в натуральном виде. При этом граница между частным и публичным правом весьма подвижна и часто меняется. Многие сферы жизни регулировались вначале публично-правовыми методами, а потом – частно-правовыми, и наоборот. И даже в один и тот же момент почти любая отрасль права содержит отдельные элементы и частного, и публичного права.

В сегодняшней России частно-правовые отрасли и институты развиты гораздо лучше, чем публично-правовые.