Правда ли что гоголь был нетрадиционной ориентации

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента

Дума готовится ввести штрафы за признание однополой любви равноценной традиционной. Slon напоминает депутатам, чьи биографии им придется теперь отцензурировать

Народный артист СССР пианист Святослав Рихтер

Сегодня Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который устанавливает ответственность за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Пока еще неясно, как в законе будет определена «пропаганда гомосексуализма», но если этот закон будет аналогичен тому, что приняло питерское заксобрание, то под запрет попадут любые материалы, которые «формируют представление» о том, что однополая любовь равноценна традиционной. Такой закон противоречил бы принятой 17 июня 2011 года резолюции Совета ООН по правам человека, запрещающей дискриминацию на основе сексуальной ориентации (Россия, кстати, голосовала против). Если все же такой закон будет принят, цензуре придется поработать с биографиями многих российских классиков, которые однополыми отношения не пренебрегали. Мы приведем лишь самые выдающиеся примеры.

1. Петр Чайковский, композитор

В письмах (особенно в письмах к брату) композитор совсем откровенен: «Представь себе! Я даже совершил на днях поездку в деревню к Булатову, дом которого есть не что иное, как педерастическая бордель. Мало того что я там был, но я влюбился, как кошка, в его кучера. Итак, ты совершенно прав, говоря в своем письме, что нет возможности удержаться, несмотря ни на какие клятвы, от своих слабостей» (брату Модесту, 28.09.1876).

Любопытно при этом, что когда в письме к брату (от 19.01.1877) он признается в своей любви к 22-летнему скрипачу Иосифу Котеку, он подчеркивает, что не хочет выходить за пределы чисто платонических отношений: «Не могу сказать, чтобы моя любовь была совсем чиста. Когда он ласкает меня рукою, когда он лежит, склонивши голову на мою грудь, а я перебираю рукой его волосы и тайно целую их, когда по целым часам я держу его руку в своей и изнемогаю в борьбе с поползновением упасть к его ногам и поцеловать эти ножки, – страсть бушует во мне с невообразимой силой, голос мой дрожит, как у юноши, и я говорю какую-то бессмыслицу. Однако же я далек от желания телесной связи. Я чувствую, что если б это случилось, я охладел бы к нему. Мне было бы противно, если б этот чудный юноша унизился до совокупления с состарившимся и толстобрюхим мужчиной. Как это было бы отвратительно и как сам себе сделался бы гадок! Этого не нужно».

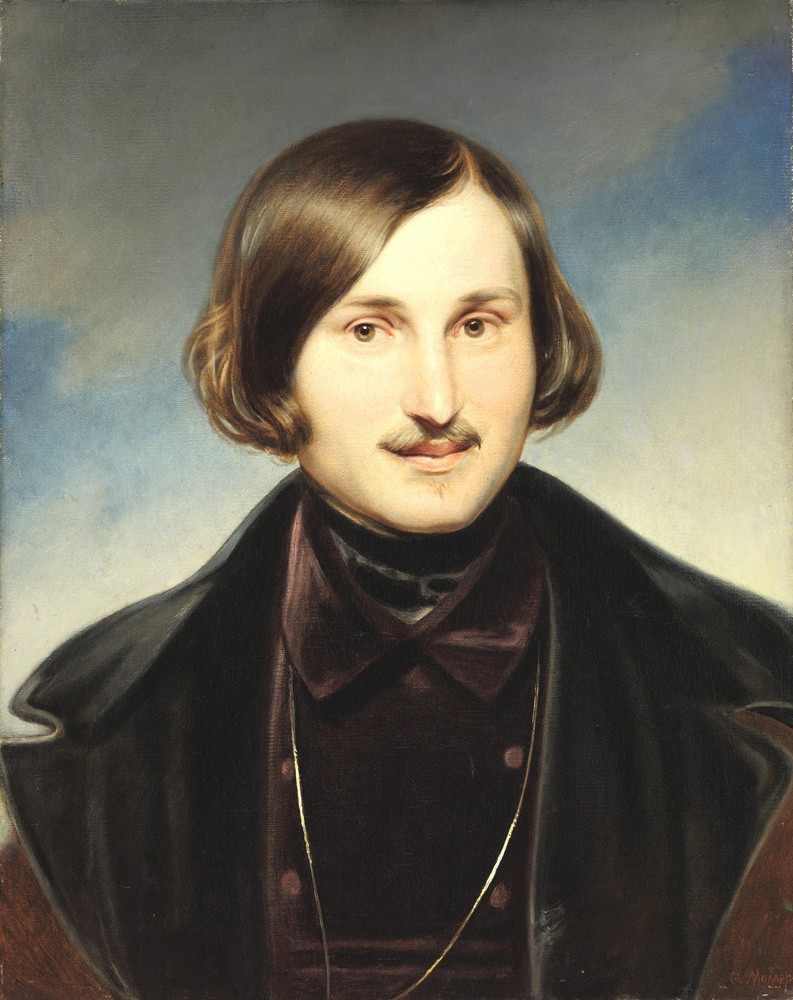

2. Николай Гоголь, писатель

«Я стал его обмахивать веткою лавра. «Ах, как свежо и хорошо!» – говорил он. Его слова были тогда, что они были! Что бы я дал тогда, каких бы благ земных, презренных этих, подлых этих, гадких благ, нет! О них не стоит говорить. «Ангел ты мой! ты скучал?» – «О, как скучал!» – отвечал он мне. Я поцеловал его в плечо. Он мне подставил свою щеку. Мы поцеловались. Он все еще жал мою руку. Ко мне возвратился летучий свежий отрывок моего юношеского времени, когда молодая душа ищет дружбы и братства между молодыми своими сверстниками и дружбы решительно юношеской, полной милых, почти младенческих мелочей и наперерыв оказываемых знаков нежной привязанности; когда сладко смотреть очами в очи и когда весь готов на пожертвования, часто даже вовсе ненужные. И все эти чувства сладкие, молодые, свежие – увы! жители невозвратимого мира – все эти чувства возвратились ко мне. Боже! Зачем?»

3. Марина Цветаева, поэтесса

В письме к Ариадне Берг от 17 ноября 1937 года Цветаева дает такую интерпретацию своей нетрадиционной ориентации: «Ариадна! Моя мать хотела сына Александра, родилась – я, но с душой (да и головой!) сына Александра, то есть обреченная на мужскую – скажем честно – нелюбовь – и женскую любовь, ибо мужчины не умели меня любить – да, может быть, и я – их».

4. Сергей Дягилев, антрепренёр

В начале XX века гомосексуализм, действительно, становится даже отчасти модным. Но история Дягилева начинается раньше, еще в 1890 году, когда он в 18 лет приезжает из провинции в Санкт-Петербург в надежде стать певцом или композитором. Он остановился в доме своей тети Анны Философовой, широко известной как общественный деятель и выдающаяся феминистка. Там он знакомится с ее сыном Дмитрием Философовым, его ровесником. В 1890 году во время совместной поездки по Италии Дягилев и Философов стали любовниками на следующие десять лет. Вместе они выпускают журнал «Мир искусства». В числе знаменитых участников журнала была поэтесса и бисексуалка Зинаида Гиппиус. Ее первые эссе в журнале представляли описание ее путешествия и назывались «На берегах Ионического моря». В одной из глав было рассказано о ее пребывании в поселении гомосексуалов в Таормине на Сицилии, созданном фотографом обнаженной мужской натуры бароном Вильгельмом фон Глёденом. Гиппиус, также испытывая чувства к Философову, добилась его разрыва с Дягилевым. В 1908 году Дягилев встретил мужчину, ставшего его следующей большой любовью, – Вацлава Нижинского, которого на тот момент содержал богатый аристократ – князь Павел Львов. За пять лет их связи Дягилев развивает деятельность, благодаря которой малоизвестный молодой танцовщик становится всемирной знаменитостью. Но затем, находясь в разлуке с Дягилевым, во время морского путешествия в Южную Америку Нижинский неожиданно сделал предложение молодой венгерке, которую едва знал. Так внезапно для Дягилева проявилась бисексуальность Нижинского, скрытая во время связи с ним. Дягилев почувствовал себя брошенным, когда узнал о женитьбе Нижинского. Это было повторением случая с Философовым, когда женщина еще раз перешла ему дорогу и увела у него любовника. По прошествии некоторого времени, найдя нового любовника в лице Леонида Мясина, Дягилев был готов простить Нижинского и пригласил того сотрудничать дальше. Но Нижинский полностью доверил свою карьеру жене, а та, не испытывая к Дягилеву симпатии, добилась, чтобы их сотрудничество не возобновилось.

5. Сергей Эйзенштейн, режиссер

6. Рудольф Нуреев, танцовщик

В 60-х годах Нуреев переживает бурный роман с известным датским танцовщиком и хореографом Эриком Бруном. В конце шестидесятых и начале семидесятых его спутником жизни становится американец, преподаватель физики в Техническом университете штата Джорджия Уоллес Поттс. Мужчины семь лет прожили вместе в загородном поместье Нуреева недалеко от Лондона. Со своей третьей и последней любовью, Трэси, Нуреев познакомился в 1976 году. Трэси, студент Школы американского балета, оказался одним из дюжины начинающих танцовщиков, исполняющих роли лакеев в услужении у Нуреева-господина. И, по собственному признанию Трэси, он остался лакеем Нуреева на последующие тринадцать лет. Умер Нуреев в 1993 году от СПИДа, с которым сражался последние 13 лет своей жизни.

7. Наум Штаркман, пианист

Блестящий пианист, профессор Московской консерватории и отец не менее выдающегося пианиста современности Александра Штаркмана был долгое время практически под запретом. На его концертной (а на какое-то время и на педагогической) деятельности в СССР фактически был поставлен крест. В конце 50-х годов он был осужден по ст. 121 УК РСФСР (гомосексуализм). В 1969 году Штаркману позволили работать на внештатной основе в Музыкальном училище имени Гнесиных, к полноценной концертной деятельности на лучших мировых и отечественных сценах Штаркман вернулся лишь в 80-е годы.

Интересно отметить, что другой знаменитый пианист – Владимир Горовиц, родившийся в Киеве и также отличавшийся нетрадиционной сексуальной ориентацией, эмигрировал в США, но и он вынужден был жить в фиктивном браке, страдал депрессией и даже пытался «лечиться» электрошоковой терапией.

gamaun007

gamaun007

. коктейль Сталина מָשִׁיחַ. или мне отмщение и. @Z/. воздам. Эра Орион 15.19

これは彼の尾を噛む蛇になるとき何千年もの間、私たちは待っていた。 انتظر البواب آلاف السنين عندما ثعبان يأكل نفسه

История гомосексуализма в России. 2-я половина XIX века Уголовное преследование гомосексуализма в царской России | Константин Леонтьев | Князь Мещерский и цесаревич Николай | Великие князья и министры | Лев Толстой | Петр Ильич Чайковский | Отношение Чехова и Достоевского к гомосексуализму | Николай Пржевальский | Анна Евреинова и ее журнал «Северный вестник» | Проза Николая Минского и Федора Сологуба

До 1832 г. гомоэротизм был для русских людей проблемой религиозно-нравственной и педагогической, но не юридической. В 1832 г. положение изменилось. Новый уголовный кодекс, составленный по немецкому (Вюртембергскому) образцу, включал в себя параграф 995, по которому мужеложство (анальный контакт между мужчинами) наказывалось лишением всех прав состояния и ссылкой в Сибирь на 4Ч5 лет.

Однако в действительности дело обстояло не так просто. Сложности начались уже при определении состава преступления. Известный либеральный юрист В.Д.Набоков (отец известного писателя) в своей статье 1902 года о плотских преступлениях по новому проекту уголовного Уложения, отмечая, что «уже семь лет мы находимся накануне отмены Уложения о наказаниях», в частности, утверждает: «Нужно заметить, что в этом отношении (то есть касательно мужеложства) юристы всегда отличались излишней щепетильностью. Этим объясняются те огромные и часто неопределенные затруднения, которые встречала практика при установлении наличности состава преступления в отдельных случаях, тем более, что все законодательства, предусматривавшие противоестественный разврат, давали и дают ему всегда самые общие и мало определенные обозначения.

Согласно комментарию Н.А.Нехлюдова (1876), «Закон наш не дает определения мужеложства, в общепринятом смысле под ним понимается: употребление мужчиною лица же мужского пола в задний проход. Деяние должно заключаться в употреблении и при том безусловно в задний проход; посему никакие остальные половые бесстыдства под действие 995 статьи подводиться не могут. В мужеложстве добровольном покушение совпадает с совершением; от совершения же требуется только начало эротического акта». По мнению другого комментатора, И.Я.Фойницкого, деяние совершено с момента вторжения органа в задний проход, покушение же немыслимо юридически. Наконец, замечает Нехлюдов, и с ним соглашаются прочие теоретики, «употребленное в 995 статье слово «порок» равносильно слову преступление или, правильнее, безнравственность, а отнюдь не означает привычку или же наклонность». В статье «гомосексуализм» энциклопедии Брокгауза-Ефрона (т.20, СПБ, 897 г.) говорилось, что попытки обвинить кого-либо в гомосексуальных действиях, но не в совершении анальной половой связи, упоминаемой в статье 995, русским судом не признаются.

«Маркиз де Кюстин и его первые русские читатели (Из неизданных материалов 1830-1840-х годов). «Новое литературное обозрение», » И (1995). С. 107Ч138; они же, «Петербургский кабинет против маркиза де Кюстина: нереализованный проект С. С. Уварова». «Новое литературное обозрение», » 13 (1995). С. 272-285.

Один из наиболее заметных религиозных писателей того времени, также внесший немалый вклад в построение официального фасады империи, А.Н.Муравьев, был постоянным объектом аналогичных эпиграмм и атак либеральной прессы. Н.А.Добролюбов в 1859 г. в журнале «Современник» публично порицал сексуальные склонности А.Н.Муравьева. А.В.Богданович, жена генерала Е.В.Богдановича, щаписала в своем дневнике от 16(28) декабря 1891 г.: «Говорили. об Андрее Николаевиче Муравьеве.

Е.В.[Богданович] сказал, что Муравьев развратил Мещерского и Мосолова, которые затем развратили пол-Петербурга своей постыдной страстью. «

Один из современников Александра III свидетельствовал: «Позорному пороку предавались многие известные люди Петербурга: актеры, писатели, музыканты, великие князья. Имена у них были у всех на устах, многие афишировали свой образ жизни. Скандалы, сопровождающие открытие за кем-нибудь таких похождений, тянулись непрерывно, но до суда грязные дела обычно не доходили. В этом отношении решительности Вильгельма II, не пощадившего и личного друга (графа Эуленберга), Александру III не хватило и, терпя в своей собственной фамилии столь же порочных членов, он ограничивался изредка отставками отдельных офицеров, деяния которых получали уже широкую огласку».

Родственников-гомосексуалистов имела не только царская семья, но и многие знатные семьи русского общества. В воспоминаниях Владимира Набокова о детстве в России «Говори, память», сообщается, что каждый из его родителей имел по одному брату, которые были гомосексуалистами. Такой же брат был у самого Набокова (это Сергей Набоков, который жил в Австрии со своим любовником и погиб в нацистской газовой камере во время Второй мировой войны). Что касается низших классов (крестьянства и городского пролетариата), то хорошим источником сведений являются личные дневники Петра Ильича Чайковского, опубликованные его братом Ипполитом («Дневники», Москва, 1923 г.)

История гомосексуализма в России. Лев Толстой

Интересен случай Льва Толстого. В юности он вел чрезвычайно интенсивную гетеросексуальную жизнь, в чем постоянно каялся. В то же время в дневнике 23-летнего Толстого (запись от 29 ноября 1851 г.) имеется прямое свидетельство сильных и абсолютно неприемлемых для него гомоэротических переживаний:

Перечисляя свои детские и юношеские влюбленности в мужчин. Толстой упоминает, в частности, «необъяснимую симпатию» к Готье:

«Красота всегда имела много влияния в выборе; впрочем, пример Д[ьякова]; но я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из Щирогова?] и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать. Было в этом чувстве и сладострастие], но зачем оно сюда попало, решить невозможно; потому что, как я говорил, никогда воображение не рисовало мне любрические картины, напротив, я имею к ним страстное отвращение».

В «Анне Карениной» (часть вторая, гл. 19) показаны два офицера, которых Алексей Вронский и его друзья избегают, подозревая, что они состоят в связи друг с другом. «Один молоденький, с слабым, тонким лицом, недавно поступивший из Пажеского корпуса в их полк, другой пухлый, старый офицер с браслетом на руке и заплывшими маленькими глазами».

В отличие от Апухтина, Чайковский стеснялся своей гомосексуальности, и вообще о его интимной жизни известно мало (об этом позаботились родственники и цензура). Однако мнение, что он всю жизнь мучился этой проблемой и что гомосексуальность в конечном итоге довела его до самоубийства, не выдерживает критической проверки. При всех трудностях своей жизни, которые лишь отчасти были связаны с его сексуальностью, Петр Ильич был жизнерадостным и имеете с тем религиозным человеком, идея самоубийства была ему глубоко чужда.

Романтический миф о самоубийстве композитора по приговору суда чести его бывших соучеников за то, что он якобы соблазнил какого-то очень знатного мальчика, чуть ли не члена императорской семьи, дядя которого пожаловался царю, несостоятельна во всех своих элементах. Во-первых, исследователи не нашли подходящего мальчика. Во-вторых, если бы даже такой скандал возник, его бы непременно замяли, Чайковский был слишком знаменит и любим при дворе. В-третьих, кто-кто, а уж бывшие правоведы никак не могли быть судьями в подобном вопросе. В-четвертых, детально известные обстоятельства последних дней жизни Чайковского восстают против этой версии. В-пятых, сама она возникла сравнительно поздно и не в среде близких композитору людей. Как ни соблазнительно считать его очередной жертвой самодержавия и «мнений света», Чайковский все-таки умер от холеры.

В рассказах и пьесах Антона Павловича Чехова сексуальная проблематика подается откровенно, что позволило взломать лед викторианских запретов, игравших большую роль у его предшественников. Но Чехов вырос во времена, когда менее привычные формы сексуальности почти исчезли из социального поля зрения. Во всем литературном и эпистолярном наследии Чехова отсутствуют какие-либо намеки на гомосексуальность. Должно быть, он был в курсе близких отношений Анны Евреиновой и ее любовницы Марии Федоровой, поскольку в заключении своих писем Евреиновой он обычно посылал привет Федоровой. Однако имеется достоверная информация о том, что Чехов выражал крайнее недоумение по поводу того, как Алексей Апухтин, никогда не имевший отношений с женщинами, мог так убедительно писать стихи о любви и страсти.

Об амбивалентности русского характера как наследии душевной жизни первобытного человека, сохранившейся у русских лучше и в более доступном сознанию виде, чем у других народов, писал Фрейд, обнаруживший скрытую и оттого еще более мучительную бисексуальность у Достоевского. Весь смысл психоанализа своего русского пациента Панкеева (лИз истории одного детского невроза») Фрейд видел в том, чтобы открыть ему его бессознательное влечение к мужчине. В «Неточке Незвановой» Достоевский изобразил лесбийский роман двух девушек-подростков, а в «Записках из мертвого дома» более завуалированно описал гомосексуализм среди каторжников.

В атмосфере реформ Александра II гомосексуализм стал более открытым как в жизни русского общества, так и в литературе. Знаменитостью в 1870-80 гг. во всем мире был исследователь и натуралист Николай Пржевальский (1839-1888). Написанная Дональдом Рэйфильдом биография Пржевальского свидетельствует о том, что в каждую его экспедицию включался компаньон-любовник в возрасте от 16 до 22 лет. Известность ученого была столь велика, что каждого нового любовника он мог представлять властям как незаменимого личного ассистента, необходимого в запланированной экспедиции.

Фактчек: 12 самых популярных легенд о Гоголе

Правда ли, что у Николая Васильевича Гоголя был ужасно длинный нос? Он постоянно болел, а к концу жизни еще и сошел с ума (поэтому и сжег второй том «Мертвых душ»)? А еще он был тайным гомосексуалом? Что из этого правда, а что нет и откуда взялись разные мифы, рассказываем в новом выпуске рубрики

«…Гоголю привыкли не верить. Чуть ли не все, что

говорил Гоголь, признавалось не заслуживающей

внимания мистификацией».

Как в воспоминаниях современников, так и в позднейших исследованиях неизбежно возникает мысль о лживости и неискренности Гоголя, о том, что даже его прямая речь совсем не обязательно правдива и что «все не то, чем кажется».

Атмосфера мистификации, сопровождавшая Гоголя, создала прекрасную почву для появления вокруг его фигуры множества мифов.

Легенда 1. У Гоголя был ужасный характер

Вердикт: да, характер у него был не из легких.

Говоря о характере, мы вступаем в сферу субъективных оценок, которые легко могут противоречить друг другу. И все же даже ближайшим друзьям Гоголя, готовым простить ему многое, судя по всему, было непросто в общении с ним. Скрытность писателя, ставшая помехой для его биографов, очень остро воспринималась близкими ему людьми, потому что подрывала саму идею дружбы. Вот отрывок из письма друга Гоголя Петра Александровича Плетнева:

Даже в очень прочувствованном, написанном после смерти писателя «Письме к друзьям Гоголя» Сергей Тимофеевич Аксаков не может обойти эту черту:

«Даже с друзьями своими он не был вполне, или, лучше сказать, всегда, откровенен. Он не любил говорить ни о своем нравственном настроении, ни о своих житейских обстоятельствах, ни о том, что он пишет, ни о своих делах семейных. Кроме природного свойства замкнутости, это происходило оттого, что у Гоголя было постоянно два состояния: творчество и отдохновение. Разумеется, все знали его в последнем состоянии, и все замечали, что Гоголь мало принимал участия в происходившем вокруг него, мало думал о том, что говорят ему, и часто не думал о том, что сам говорит…» С. Т. Аксаков. Письмо к друзьям Гоголя // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 2. М., 2012.

А вот эпизод из воспоминаний Авдотьи Яковлевны Панаевой о встрече с Гоголем в доме Сергея Аксакова:

В общем, характер у великого писателя и правда был не сахар.

Легенда 2. На самом деле его звали не Гоголь, а Яновский

Вердикт: отчасти это правда.

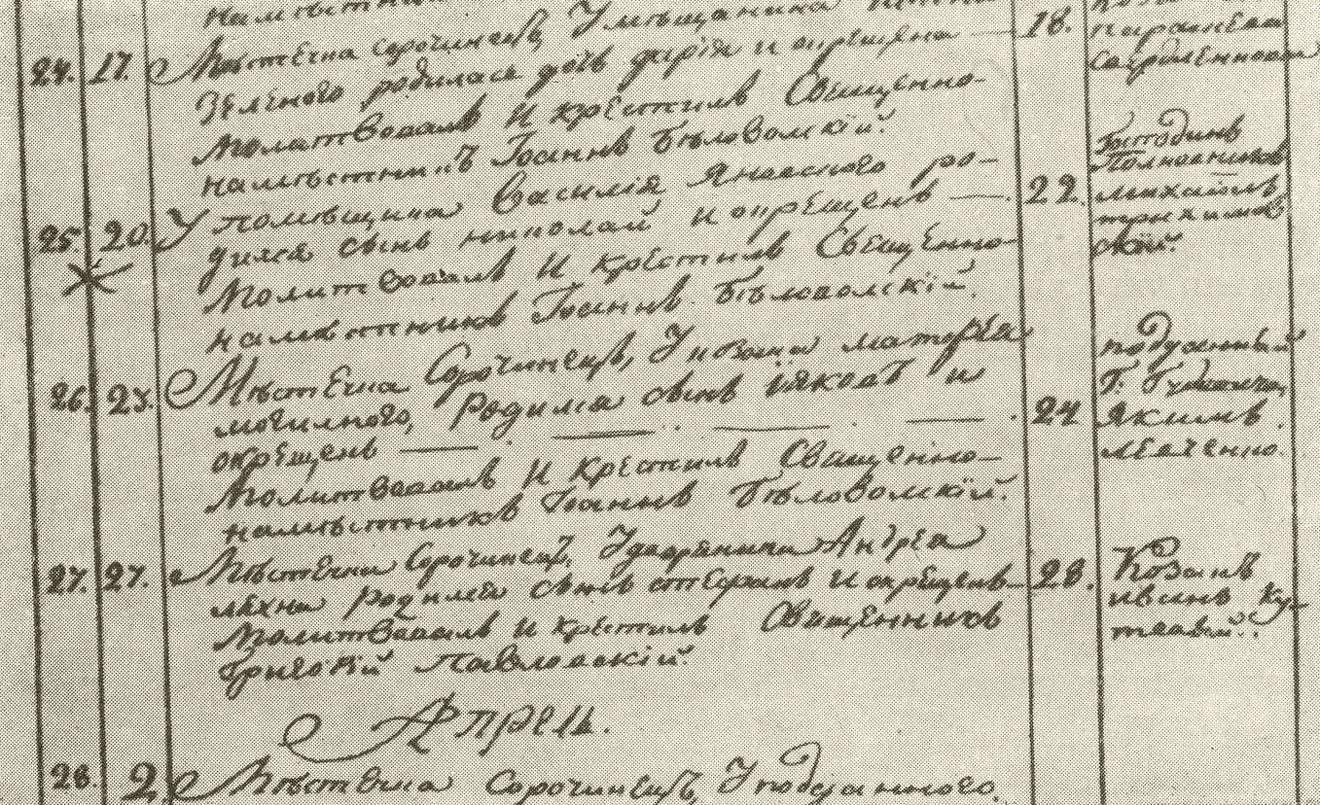

Интересно, что новой фамилией потомки Афанасия пользовались вовсе не всегда. Так, запись в метрической книге о рождении и крещении Николая Гоголя звучит так: «Марта 20-го у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22-го. Молитствовал и крестил священнонаместник Иоанн Беловольский». Ранние письма родным из Полтавы и Нежина Николай подписывал : «Николай Гоголь Яновский», «Николай Яновский», «Н. Г. Яновский», «Н. Гоголь», «Н. Гоголь-Янов».

В своем намерении укоротить фамилию писатель был очень настойчив: он подписывает свои письма «Н. Гоголь» и просит корреспондентов обращаться к нему именно так. Шестого февраля 1832 года он пишет матери:

Легенда 3. Гоголь очень любил лечиться

Вердикт: это правда (особенно он любил поговорить о болезнях).

Гоголь был болезненным ребенком. Его одноклассник Василий Игнатьевич Любич-Романович так описывает приезд Гоголя в Нежинскую гимназию:

В воспоминаниях куда более расположенного к Гоголю Александра Данилевского тот выглядит не лучше: «Лицо его было прозрачное. Он сильно страдал от золотухи; из ушей у него текло…» В. И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. М., 1892.

С повязкой на ушах будет позднее вспоминать Гоголя Иван Тургенев, бывший его студентом в 1835 году: «На выпускном экзамене из своего предмета он сидел, повязанный платком якобы от зубной боли…» И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания. М., 2017.

Из Патриотического института, где Гоголь преподавал, он был уволен в 1835 году на том основании, что, «будучи одержим болезнию, может пробыть в отпуске весьма долгое время и тем поставит институт в затруднение…» Документы о службе Гоголя в Патриотическом институте благородных девиц // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 1. М., 2011. (Надо заметить, что это было небезосновательное предположение: Гоголь так уже поступил в 1832 году.)

Своих болезней Гоголь не стеснялся, а, напротив, любил при случае на них пожаловаться. В одну из первых встреч с Аксаковым Гоголь счел нужным рассказать о том, что неизлечимо болен:

Пересказывая историю о том, как Пушкин подарил ему сюжет «Мертвых душ», Гоголь так передает аргументацию Пушкина, убеждавшего его начать писать роман: «Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано…» Н. В. Гоголь. // Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 8. М.; Л., 1952.

В этих рассказах о здоровье могли появляться самые фантастические (как всегда у Гоголя) подробности. Вот что поэт Николай Михайлович Языков, лично познакомившийся с Гоголем в 1839 году в немецком городке Ганау и впоследствии ставший его близким другом, пишет брату 19 сентября 1841 года:

Гоголь не только много рассказывал о своих болезнях, но часто и увлеченно лечился. Сестра писателя Ольга Васильевна вспоминает об этом так:

Объясняя матери свой внезапный отъезд за границу в 1827 году, Гоголь пишет ей:

«Я, кажется, и забыл объявить вам главной причины, заставившей меня именно ехать в Любек. Во все почти время весны и лета в Петербурге я был болен; теперь хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи… и присудили пользоваться водами в Травемунде, в небольшом городке, в 18 верстах от Любека…» Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 10. М.; Л., 1940.

Лечение — одно из многих оснований для отъезда; трудно сказать, главное ли, но, несомненно, правдивое. В своих поездках по России и Европе Гоголь будет обязательно посещать местных врачей и лечиться местными водами. В его письмах можно найти множество подробных рассказов о лечении, а также медицинских советов другим людям. Приведем здесь одну восторженную рекомендацию. В отправленном из Рима в 1839 году письме Гоголь советует своей бывшей ученице Марии Петровне Балабиной испробовать метод Винценца Присница, рассказывает о собственном здоровье и красочно описывает свое удовольствие от разговоров о здоровье:

Легенда 4. Гоголь любил шить и вязать

Вердикт: это правда.

Многие не связанные друг с другом мемуаристы вспоминают Гоголя за шитьем, вязанием и вышиванием. Литературный критик и мемуарист Павел Васильевич Анненков, вспоминая о лете 1841 года в Риме, где он жил в одной квартире с Гоголем и переписывал под его диктовку первый том «Мертвых душ», рассказывает:

Сам Гоголь упоминает свои познания в ремеслах как возможное средство пропитания, когда в 1828 году перед отъездом в Петербург из родной Васильевки уверяет своего двоюродного дядю Петра Петровича Косяровского в том, что не пропадет в столице. И ремесло портного в этом списке указано первым: «…вы еще не знаете всех моих достоинств. Я знаю кой-какие ремесла. Хороший портной, недурно раскрашиваю стены алфрескою живописью, работаю на кухне и много кой-чего уже разумею из поваренного искусства; вы думаете, что я шучу, спросите нарочно у маминьки…» Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 10. М.; Л., 1940.

Легенда 5. Гоголь любил гоголь-моголь

Вердикт: скорее всего, это правда.

Легенда 6. Гоголь переживал из-за длинного носа

Вердикт: скорее всего, это неправда.

Только ленивый ничего не сказал по поводу гоголевского носа. Воспоминания современников полны упоминаний о носе как самой характерной черте внешности писателя — нейтральных, ироничных и неприязненных.

Однако чаще острый и длинный нос упоминается в контексте общего неблагоприятного впечатления от внешности Гоголя. Например, в воспоминаниях Ивана Сергеевича Тургенева: «Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами: в их неопределенных очертаниях выражались — так, по крайней мере, мне показалось — темные стороны его характера…» И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания. М., 2017.

И таких некомплиментарных отзывов очень много. Стеснялся ли Гоголь своего носа? Некоторые мемуаристы утверждают, что да:

Впрочем, это поздние (опубликованы в 1872 году) воспоминания человека, не принадлежавшего к ближайшему кругу общения Гоголя.

Если судить по записи, сделанной Гоголем в альбом своей московской знакомой Елизавете Григорьевне Чертковой в конце мая 1839 года перед ее отъездом из Рима в Москву, он точно считал свой нос смешным:

Легенда 7. Гоголь был плохим поэтом

Вердикт: это правда.

Первым опубликованным текстом Гоголя было именно стихотворение. Оно вышло без подписи в журнале «Сын отечества и Северный архив» за 1829 год, вскоре после приезда Гоголя в Санкт-Петербург. Называлось оно «Италия». Приведем здесь небольшой отрывок, чтобы составить представление об авторском стиле.

…Земля любви и море чарований!

Блистательный мирской пустыни сад!

Тот сад, где в облаке мечтаний

Еще живут Рафаэль и Торкват!

Узрю ль тебя я, полный ожиданий?

Душа в лучах, и думы говорят,

Меня влечет и жжет твое дыханье, —

Я в небесах, весь звук и трепетанье.

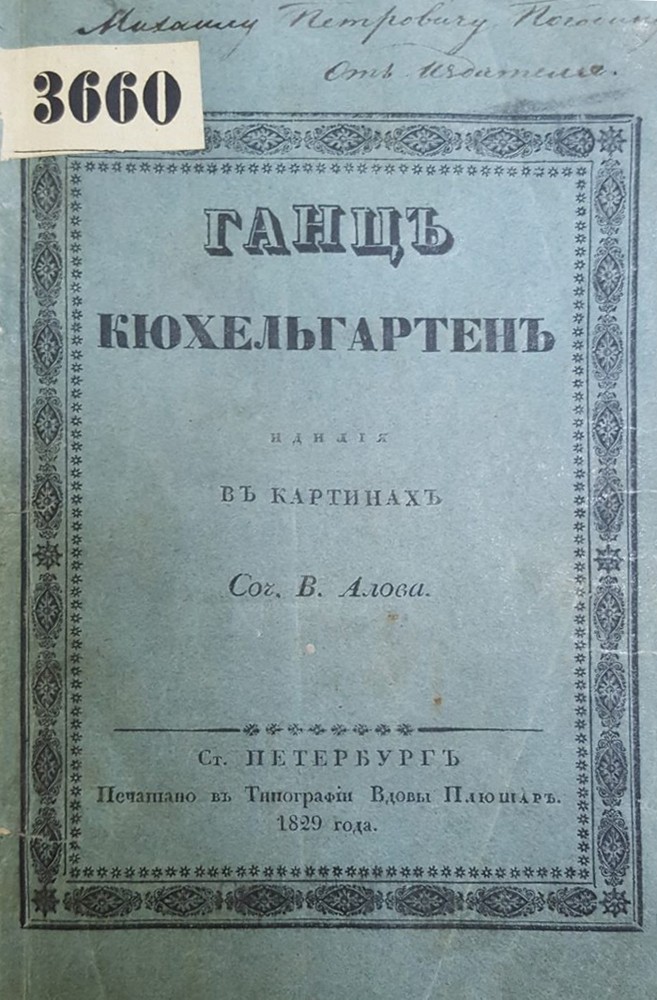

Впрочем, славу из рук вон плохого поэта явно создали не школьные стихи. В июне 1829 года Гоголь издает под псевдонимом В. Алов поэму («идиллию в картинах») «Ганц Кюхельгартен». Первые отзывы на нее очень неблагосклонны. Издатель «Московского телеграфа» Николай Алексеевич Полевой пишет в своем журнале:

«Издатель сей книжки говорит, что сочинение г-на Алова не было предназначено для печати, но что важные для одного автора причины побудили его переменить свое намерение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии. Достоинство следующих пяти стихов укажет на одну из сих причин:

Мне лютые дела не новость,

Но дьявола отрекся я,

И остальная жизнь моя —

Заплата малая моя —

За прежней жизни злую повесть…

Легенда 8. Сюжет «Ревизора» придумал Пушкин и подарил Гоголю

Вердикт: это правда.

Что же до Пушкина, то он не упоминает о своем подарке нигде, но при этом пишет в дневнике, что Гоголь по его совету начал в 1834 году работать над историей русской критики (так и не осуществленной). Недостаток прямых свидетельств компенсируется мемуаристами, очень уверенно излагающими эту историю. Павел Анненков, первым опубликовавший процитированный выше фрагмент из «Авторской исповеди» в «Материалах для биографии А. С. Пушкина» (1854), особенно подчеркивает момент преемственности: «…По сознанию самого Гоголя, и „Ревизор“ и „Мертвые души“ принадлежали к вымыслам Пушкина». Спустя два года в своих воспоминаниях «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года» он будет говорить о событии дарения как о хорошо известном факте: «Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль „Ревизора“ и „Мертвых душ“, но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. Однако ж в кругу домашних Пушкин говорил, смеясь: „С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя“». В историю входят якобы пушкинские реплики, но непонятно, откуда они известны Анненкову и к какому источнику он апеллирует.

В мемуарах графа Владимира Александровича Соллогуба, опубликованных в 1865 году в «Русском архиве», история дополняется новыми подробностями. Там рассказывается о том, откуда этот сюжет взял сам Пушкин:

Также издатель «Русского архива» Петр Бартенев публикует обширное и красочное анонимное свидетельство, рассказывающее в подробностях, как эта история произошла с Пушкиным, и еще более категорично высказывает мысль о том, что «Ревизор» — это его задумка:

Сохранились воспоминания современников о вечере в доме Сергея Аксакова в конце октября 1851 года, где Гоголь рассказывал историю дарения сюжета «Ревизора». Ученый-славист Осип Максимович Бодянский записывает в дневнике 31 октября:

Платон Григорьевич Волков — петербургский литератор, с которым как раз и случилась упомянутая выше история в Устюжне, а история, пересказанная Пушкиным, произошла, согласно этому мемуару, с Павлом Петровичем Свиньиным, первым редактором «Отечественных записок».

Из всего сказанного выше понятно, что Гоголь не раз в той или иной форме упоминал о том, что идею «Ревизора» подал ему Пушкин. Cвет на эту таинственную историю проливает обнаруженный в начале XX века автограф Пушкина. Он нашелся среди бумаг, купленных Императорской публичной библиотекой за границей в 1910 году, и был впервые опубликован историком литературы Петром Осиповичем Морозовым в 1913-м. Автограф начинается словами: «[Свиньин] Криспин приезжает в губернию…» П. О. Морозов. Первая мысль «Ревизора» // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1913. Этот набросок стал свидетельством того, что Пушкин точно знал этот сюжет (причем именно как историю, случившуюся со Свиньиным) и собирался его разрабатывать (хотя, очевидно, не очень далеко продвинулся).

Легенда 9. Гоголь хотел жениться на графине Анне Виельгорской

Вердикт: это неизвестно.

Что же это за письмо? Письмо очень неопределенное, «исполненное редкого трагического чувства» (по замечанию современного исследователя Юрия Владимировича Манна), полное намеков на нечто известное обоим адресатам, на нечто касающееся семейства Виельгорских и отношений Анны Виельгорской и Гоголя:

Гипотеза о неудачном сватовстве как будто бы довольно удачно объясняет эти намеки, но тем не менее в письме не сказано ничего конкретного. Кроме того, оно не датировано — и это дополнительный аргумент против для Воропаева, датирующего письмо не весной 1850 года (как это принято), а маем 1849-го, таким образом отказывая ему в статусе последнего и прощального.

С другой стороны, Саймон Карлинский в своей книге «The Sexual Labyrinth of Nikolai Gogol» совсем в другой перспективе доказывает несостоятельность этой легенды. Он указывает на чрезмерность реакции семейства Виельгорских: все семейство прервало общение с Гоголем. Карлинский, интерпретирующий творчество и жизнь Гоголя в свете теории о его подавленной гомосексуальности, высказывает предположение, что драматическим моментом, повлекшим разрыв со всем семейством Виельгорских, была образом открывшаяся правда о гомосексуальной подоплеке связи Гоголя и покойного Иосифа Виельгорского. Легенда же о сватовстве могла быть придумана, чтобы дать этому разрыву приемлемое объяснение.

Легенда 10. Гоголь страдал депрессиями и психическими заболеваниями и из-за этого умер

Вердикт: скорее всего, это правда.

Впоследствии мысль о сумасшествии Гоголя станет общим местом и будет сопряжена с оценкой его творчества или его религиозности. Что же говорили врачи? Одним из ключевых источников сведений о последних днях Гоголя являются воспоминания Алексея Терентьевича Тарасенкова. Он, врач и свидетель происходящего, не берется ставить однозначный диагноз. Тарасенков пишет о сложной природе болезни Гоголя и о духовной составляющей, лежащей в ее основе, но уверенно отвергает ряд возможных причин, в том числе и сумасшествие. Поразительно, но многие сделали из его текста выводы прямо противоположные, и Тарасенков был вынужден писать дополнительные объяснения и опровержения.

К спору о психическом здоровье Гоголя исследователи будут возвращаться снова и снова, ведь многое так и оставалось необъясненным. Так, Владимир Шенрок пишет в своем труде «Материалы для биографии Гоголя»:

«Последнее десятилетие жизни Гоголя представляет печальную картину медленного, но тяжелого и упорного процесса физического разрушения наряду с явным упадком таланта и болезненным напряжением религиозного экстаза. Нелепо было бы повторять избитую легенду о сумасшествии Гоголя, так долго державшуюся в публике, но нельзя в то же время отрицать несомненное нарушение в нем за последние годы, в связи с физическим расстройством, и душевного равновесия».

Нелепо повторять, но и невозможно отрицать.

Крупный психиатр середины XX века Дмитрий Евгеньевич Мелехов не взялся однозначно ставить диагноз ввиду недостатка информации, но все же не сомневался в том, что речь идет о психическом заболевании:

Легенда 11. Гоголь сжег второй том «Мертвых душ» случайно

Вердикт: это неизвестно.

«…он долго еще сидел, задумавшись, потом заплакал и велел пригласить к себе графа. Когда тот вошел, он показал ему догорающие листы бумаг и с горестью сказал: „Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен — вот он к чему меня подвигнул! А я было там много дельного уяснил и изложил. Это был венец моей работы; из него могли бы все понять и то, что неясно у меня было в прежних сочинениях…“» А. Т. Тарасенков. Последние дни жизни Гоголя // Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952.

Известно, что Толстой сомневался в том, следовало ли публиковать упоминание о злом духе:

Что же нам известно помимо реплики Гоголя, пересказанной Толстым? Что служит дополнительным аргументом в этом споре? Единственным непосредственным свидетелем сожжения Гоголем второго тома был его слуга Семен. И в его рассказе (известном нам, естественно, тоже лишь в пересказах) пытаются найти подтверждение или опровержение того, что Гоголь сжег рукопись случайно. Вот как пересказывает этот рассказ Погодин:

По Гиппиусу, признание Гоголя в том, что он случайно сжег рукопись, заслуживает доверия, потому что оно не опровергнуто никакими фактами. Смущает лишь то, что знаем мы о нем из третьих уст (Гоголь сказал Толстому, Толстой пересказал Погодину, а тот уже напечатал) и смысл его мог исказиться в пересказах.

Легенда 12. Гоголь боялся, что его похоронят заживо, и так и произошло

Вердикт: это очень маловероятно.

Гоголь действительно боялся, что его похоронят заживо, и упомянул об этом в первом пункте своего «Завещания», опубликованного им при жизни в самом начале «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847):

«Завещаю тела моего не погребать по тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться… Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности».

Завещание это было живо в памяти многих к моменту смерти Гоголя. Скульптор Николай Александрович Рамазанов свидетельствует, что действительно видел следы разложения на лице Гоголя, прежде чем стал снимать маску:

«Улыбка рта и не совсем закрытый правый глаз его породили во мне мысль о летаргическом сне, так что я не вдруг решился снять маску; но приготовленный гроб, в который должны были положить в тот же вечер, его тело, наконец, беспрестанно прибывавшая толпа желавших проститься с дорогим покойником заставили меня и моего старика, указывавшего на следы разрушения, поспешить снятием маски…» Н. Рамазанов. Московская городская хроника. Художественные известия // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. В 3 томах. Т. 3. М., 2013.

Толчком для распространения слухов о том, что Гоголя похоронили живым, было состоявшееся 31 мая 1931 года перезахоронение его праха с кладбища Данилова монастыря на Новодевичье кладбище. Источником их, судя по всему, был присутствовавший при эксгумации писатель Владимир Германович Лидин. Рассказ его существует в двух вариациях. Первая версия — пересказ устных свидетельств Лидина. Там утверждается, что скелет лежал в гробу в неестественной позе, в частности череп его был повернут набок (знак того, что Гоголя все же похоронили живым). Вторая версия — опубликованные в 1991 году воспоминания Лидина. В них эксгумация описывается иначе:

Как возникли различия между двумя этими версиями — непонятно. То ли рассказы Лидина действительно разнились, то ли смысл его рассказа исказился при пересказе. История об отсутствующем черепе сопровождается красочной легендой в пересказе того же Лидина:

gamaun007

gamaun007