Поясничная дорсопатия что это

Каким образом можно избавиться от дорсопатии пояснично-крестцового отдела позвоночного столба?

Дорсопатия включает в себя ряд заболеваний и патологических состояний, которые характеризуются болевыми ощущениями в той или иной части человеческого тела. О ее диагностике, клинике и лечении мы подробно и поговорим в данной статье.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

По статистическим данным наиболее часто встречается дорсопатия в области поясницы и крестца. боль в спине при данной патологии может носить как краткосрочный, так и длительный, хронический характер, когда пациенты из-за постоянных болезненных ощущений могут становиться практически нетрудоспособными.

Каковы основные причины развития данной патологии и как она себя проявляет?

К этиологическим факторам дорсопатии можно отнести:

Большую роль в развитии недуга играет такое весьма популярное на сегодняшний день (даже среди молодых людей) состояние, как остеохондроз. Он представлен постепенной прогрессирующей дегенерацией межпозвоночных дисков, которые оссифицируются. Позже процесс обычно переходит на сами позвонки и соединяющие их суставы, вследствие чего сильно страдает и связочный аппарат позвоночного столба.

Основными клиническими проявлениями дорсопатии являются ощущение тяжести в спине, болезненные ощущения в области поясницы и крестца. Эти симптомы часто усиливаются при сильных наклонах, поворотах туловищем. Могут беспокоить головные боли, головокружение, шум в голове. Некоторые больные часто жалуются на периодически возникающие «прострелы» в спине при резких наклонах или поворотах, а также подъеме тяжелых предметов.

Как диагностировать дорсопатию?

Ни в коем случае не нужно заниматься диагностикой и лечением данной патологии самостоятельно. Обязательно следует идти на прием к квалифицированному врачу. Он осмотрит вас, детально расспросит о локализации болевых ощущений, а также об их возможной иррадиации, уточнит, есть ли зависимость болей от положения тела в пространстве, а также от движений. Врачу вы расскажете о том, были ли у вас в анамнезе травмы позвоночного столба или другие заболевания, поражающие его.

Для более качественной и полноценной диагностики врач назначит ряд лабораторных и инструментальных методов обследования, среди которых очень важная роль отводится компьютерной томографии и мрт-исследованию. Оценив и взвесив все полученные результаты, можно поставить или исключить данный диагноз.

Лечебные мероприятия

Для наиболее качественного результата, достижения максимального эффекта лечение должно быть комбинированным, а не только медикаментозным. Из лекарств обычно применяются нестероидные противовоспалительные препараты, мышечные релаксанты, препараты хондроитина, гиалуроновой кислоты, витаминные комплексы. Препараты, понятное дело, играют немаловажную роль в лечении любого недуга, однако в данной ситуации обязательно следует сделать акцент на упражнениях лечебной гимнастики, массаже, физиотерапевтических процедурах, которые подбираются для каждого пациента сугубо индивидуально.

Также следует ограничить чрезмерную физическую активность, больной должен обязательно спать только на ортопедическом матраце. В первые несколько дней основой лечебных мероприятий является устранение или хотя бы уменьшение выраженного болевого синдрома, после чего пациент постепенно приступает ко всем остальным вышеперечисленным терапевтическим мероприятиям.

Что такое дорсопатия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Тихонов И. В., мануального терапевта со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Дорсопатии — это группа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, ведущим симптомокомплексом которых является боль в туловище и конечностях невисцеральной этиологии. [9] [10]

Дорсопатия нижней части спины — поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника, спинного мозга и паравертебальных структур данной области.

В клинических рекомендациях, посвященных дорсопатиям, нередко встречается термин «неспецифическая» дорсалгия, который обозначает боль, связанную со скелетно-мышечными расстройствами (суставно-связочными или миофасциальными) без признаков поражения поясничных и крестцовых корешков и «специфических» повреждений позвоночника (спондилолистез, остеопороз, опухоли, спондилоартропатии, спондилёз и др.). Выделение «неспецифической» боли в спине удобно и оправдано в большинстве случаев боли внизу спины. [9] [11] По МКБ-10 «неспецифическая» дорсалгия кодируется шифром М54.5 «Боль внизу спины».

Почему болит спина. Этиология

По данным ряда отечественных и зарубежных авторов [2] [4] [6] [14] около 80% случаев возникновения боли в спине вызвано мышечными дисфункциями.

Факторы, способствующие возникновению: значительные погрешности рационального двигательного режима, несоблюдение эргономических особенностей профессии, игнорирование регулярных физических упражнений, восполняющих дефицит движений.

Специфические причины, такие как злокачественные новообразования, спондилоартропатии, инфекции, переломы позвонков, грыжи межпозвонковых дисков, зарегистрированы в менее чем в 20% случаев при боли в спине. [13] [14]

Остеохондроз

Когда причины боли в спине и ограничения подвижности точно не известны, специалисты диагностируют «остеохондроз позвоночника». Но это устаревший диагноз, который используют только в России и странах СНГ. В этом случае рекомендуется дополнительная диагностика.

Симптомы дорсопатии

Основным симптомом «неспецифической» дорсопатии нижней части спины является боль, которая может локализоваться непосредственно в пояснично-крестцовой области, а также распространяться в ягодицы, нижние конечности (включая стопы), паховую область. Вторым по распространенности является миофасциальный синдром, сопровождающийся ощущениями мышечного напряжения, скованности внизу спины. Частое сопутствующее явление в подобных случаях — ограничение подвижности в определенных отделах позвоночника (функциональное блокирование). [4] [7]

При наличии клинически значимой межпозвонковой грыжи, спондилолистеза, спондилёза, миелопатии поясничного отдела симптомами могут стать онемение, жжение, «прострел», парез нижних конечностей.

Редко встречающиеся «специфические» дорсопатии могут сопровождаться разнообразными системными симптомами основного заболевания (онкологического, инфекционного, ревматического и др.), имеющего в своих проявлениях болевой синдром внизу спины.

Патогенез дорсопатии

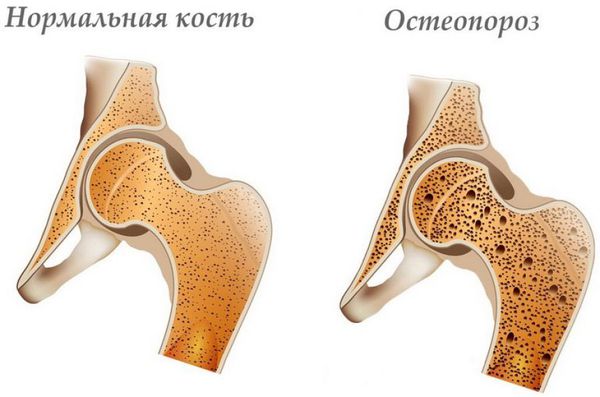

Патогенез дорсопатии нижней части спины до 80% обусловлен биомеханическими нарушениями позвоночника (растяжение, функциональное блокирование), примерно 10% случаев патогенез заключается в возрастных изменениях фасеточных суставов и межпозвонковых дисков, в 4% — в грыже межпозвонкового диска, в 4% — в остеопорозе, вызывающим перелом позвонков, в 3% — стенозе поясничного отдела позвоночника. Остальные причины патогенеза дорсопатии нижней части спины составляют суммарно 1% случаев. [2]

Спондилёз

При спондилёзе происходят дегенеративные изменения в позвонках и межпозвонковых дисках. Точные причины этого процесса неизвестны, но важную роль играет возраст. В зависимости от того, какие структуры позвонка затронуты, может сдавливаться корешок (развивается радикулопатия), или сужается спинномозговой канал (миелопатия). Эти состояния проявляются болью в спине и в области, к которой подходят нервы из поражённого корешка; а также неврологическими нарушениями — слабостью и онемением.

Классификация и стадии развития дорсопатии

По Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) дорсопатии делятся на:

1. деформирующие дорсопатии, вызванные деформацией позвоночника, дегенерациями межпозвонковых дисков без их протрузии, спондилолистезами;

2. дегенерации межпозвонковых дисков с протрузиями, сопровождающиеся болевыми синдромами;

3. симпаталгические дорсопатии;

Дорсопатии нижней части спины также можно классифицировать на:

1. первичные:

2. вторичные:

В зависимости от продолжительности заболевания разделяют три стадии: [2]

1. острое течение (до 6 недель);

2. подострое течение (от 6 до 12 недель);

3. хроническое течение (более 12 недель).

По локализации дороспатия нижней части спины делится на:

1. люмбалгию — боль в поясничном отделе позвоночника;

2. люмбоишиалгию — боль в пояснице, распространяющаяся в ногу;

3. сакралгию — боль в крестцовом отделе;

4. кокцигодинию — боль в области копчика. [6]

Дорсопатия шейного отдела позвоночника

Шейный отдел позвоночника обладает большой подвижностью и может испытывать как статические нагрузки во время сидячей работы, так и динамические — при ДТП или спортивных травмах. Боль в шее чаще всего вызвана мышечным напряжением. Реже она встречается при сдавлении нервного корешка, в этом случае боль может отдавать в руку и сопровождается её слабостью и онемением.

Дорсопатия грудного отдела позвоночника

Грудной отдел малоподвижен из-за рёбер. Боль здесь вызвана длительной статической нагрузкой на мышцы.

Дорсопатия поясничного отдела позвоночника

Поясничный отдел позвоночника подвергается значительной нагрузке веса тела, а также страдает при поднятии тяжестей. Боль чаще всего вызвана мышечным спазмом, но нередко к ней приводит сдавление нервного корешка и сужение позвоночного канала. Боль отдаёт в пах и ногу, в которой может возникнуть слабость или онемение.

Осложнения дорсопатии

В случае несвоевременного и/или неквалифицированного лечения осложнениями дорсопатии нижней части спины могут являться: [8] [11] [12]

Спондилоартроз

При воспалении позвонковых структур из-за их старения или механического повреждения возникает спондиоартроз. Основные симптомы заболевания: ограничение амплитуды движений в позвоночнике, боль в его повреждённом сегменте и тревожно-депрессивные состояния. На начальной стадии боль может длиться несколько минут, на последней без квалифицированного лечения — практически круглосуточно.

Диагностика дорсопатии

Классическим подходом к первичной диагностике дорсопатии является: [2] [6] [9] [11]

Лечение дорсопатии

Стратегия лечения дорсопатии в нижней части спины строится в зависимости от ведущей причины заболевания. В случае выявления «специфической» причины боли в спине пациента следует направить к профильному специалисту (онкологу, ревматологу, инфекционисту, травматологу, психиатру, гастроэнтерологу, урологу-гинекологу и другим).

Лечение «неспецифической» дорсопатии, по современным данным отечественных и зарубежных исследователе, должно заключаться в мультидисциплинарной медицинской реабилитации, краткосрочной целью которой является коррекция ведущего симптомокомплекса, долгосрочной — снижение/купирование возникших осложнений. [1] [3] [5] [6] [7] [8] [13] [14]

Среди большого количества существующих подходов к лечению «неспецифической» дорсопатии предпочтение стоит отдавать методам с высоким уровнем доказательности (А, В):

Медикаментозное лечение

Лекарства, как правило, применяется симптоматически. При выраженном болевом синдроме — селективные ЦОГ-2 нестероидные противовоспалительные препараты коротким курсом в виде внутреннего, парентерального, ректального применения с учетом противопоказаний. Центральные миорелаксанты — при выраженном миофасциальном синдроме.

Мануальная терапия и массаж

Используются в большинстве случаев «неспецифической» дорсопатии для устранения ведущей причины заболевания — функционального блокирования суставов пояснично-крестцового отдела позвоночника, миофасциального гипертонуса.

Физиотерапевтическое лечение

Самым эффективным методом является чрескожная электронейростимуляция, которая назначается на паравертебральную область нижней части спины в анальгетическом и/или миорелаксирующем режиме.

Лечебная физкультура (ЛФК)

Проводится инструктором/врачом – ЛФК индивидуально и в группах. Направлена на обучение рациональному двигательному режиму, формирование «мышечного корсета» нижней части спины, снижение страха перед активными движениями у пациентов с хронической болью, возвращение пациента к привычной бытовой и профессиональной двигательной активности.

Психологическая коррекция

В случае сопутствующих психоэмоциональных нарушений назначается когнитивно-поведенческая терапия. Проводится клиническим психологом/психотерапевтом индивидуально и в группах.

Хирургический метод

Консультация нейрохирурга с возможным оперативным лечением межпозвонковой грыжи должна проводиться в случае неэффективности консервативного лечения, прогрессировании неврологических осложнений, возникновении компрессионной миелопатии, радикулопатии с развитием нарушения функции мочеиспускания, дефекации.

Народные методы лечения дорсопатии

Эффективность и безопасность методов народной медицины научно не доказана. Они могут отсрочить обращение к врачу, а без своевременной диагностики и адекватной терапии патологии костно-мышечной системы прогрессируют, и боль может стать хронической.

Прогноз. Профилактика

В случаях «специфической» дорсопатии прогноз будет напрямую зависеть от основного заболевания.

При «неспецифических» дорсопатиях в большинстве случаев благоприятный прогноз на выздоровление зависит от правильного своевременного лечения.

Самой действенной профилактикой дорсопатий является соблюдение рационального двигательного режима, регулярное выполнение физических упражнений (под контролем тренера), избегание переохлаждений, лечение сопутствующих заболеваний, своевременное обращение к квалифицированному специалисту — врачу-вертеброневрологу, мануальному терапевту. [5] [12]

За дополнение статьи благодарим невролога Ольгу Дмитриеву.

Дорсопатия позвоночника

В 20-е годы прошлого столетия дрезденский патологоанатом К. Шморль выявил, что позвоночник формируется к 20 — 22 годам и вскоре вступает в стадию раннего старения, изнашивания. В межпозвонковых дисках под влиянием нагрузок, уже начиная с третьего десятилетия, начинаются процессы перерождения.

Остеохондроз (osteochondrosis: по-гречески osteon — кость + chondros — хрящ) — дистрофический процесс суставного хряща и подлежащей костной ткани. В основе данного заболевания лежит прогрессирующая деформация (изменение формы и преждевременный износ) межпозвоночного хрящевого диска с последующим поражением позвонков, межпозвонковых суставов и связок. В настоящее время за рубежом и в нашей стране для диагноза комплексных дегенеративных изменений позвоночника больше принят термин «Дорсопатия».

Что же происходит с межпозвоночным диском при Дорсопатии?

Пульпозное ядро диска находится под постоянным давлением. Высота диска из-за давления массы тела, находящегося в течение дня в вертикальном положении, уменьшается. Когда диски молоды и здоровы, они содержат в себе много воды — так много, что ночью, когда они напитываются влагой и расправляются мы, прибавляем в росте до двух сантиметров.

«Расправление» диска происходит благодаря свойствам пульпозного ядра и эластичности связок. Жидкости, как известно, практически несжимаемы, поэтому всякое давление, действующее на ядро, передается во всех направлениях. Фиброзное кольцо удерживает ядро, то есть давление ядра уравновешивается напряжением фиброзного кольца, окружающих позвоночник связок и тонусом мышц спины. В противодействии двух этих сил, как считают врачи, ключ к пониманию дегенеративно-дистрофических остеохондрозных процессов, происходящих в позвоночнике. В этом противодействии огромную роль играют и мышцы, создавая вокруг позвоночника как бы некое поле напряженности.

Возникновению и развитию дорсопатии способствуют:

– гиподинамия (низкая двигательная активность);

– однообразное или скудное питание;

– постоянная работа в неблагоприятных метеоусловиях, когда низкая температура сочетается с большой влажностью воздуха;

– незаметная неравномерная нагрузка на позвоночный столб из-за действия самых разных факторов (например, неправильное положение позвоночника при работе и других ежедневных видах деятельности);

– длительное пребывание тела в физиологически неудобных положениях: многочасовое сидение, согнувшись за письменным столом в школе, институте, дома, на работе; сидение за баранкой автомобиля, за пультом компьютера, за чертежной доской, стояние у станка, за прилавком и т. д.

Как правило, возрастные изменения в межпозвоночных дисках проявляются после 45 — 50 лет. Однако они могут возникнуть и в более раннем возрасте, особенно, если имели место макро- и микротравмы, инфекционные поражения, нарушения обмена веществ. Причинами заболевания могут быть и неблагоприятная наследственная предрасположенность, и слабость опорно-двигательного аппарата, хрящевой структуры, мышечного корсета. Общую ситуацию ухудшает избыточная масса тела.

При этом кровоснабжение и обеспечение питательными веществами тканей, прилегающих к позвоночнику, тел позвонков и межпозвонковых дисков почти в 30 раз хуже, чем при рациональном двигательном режиме. Вследствие этого в тканях межпозвонковых дисков, связках и мышцах соответствующего участка позвоночника падает содержание микроэлементов, ферментов и витаминов. Все это порождает возникновение всего того комплекса нарушений, который завершается дегенеративно-дистрофическими изменениями или отдельного межпозвонкового диска и позвонка, или группы дисков и позвонков, или же всего позвоночника в целом.

С течением времени диск на 70% утрачивает свои прежние свойства и уже не может служить в качестве прочного и надежного амортизатора. С возрастом мягкое ядро межпозвоночного диска теряет воду и перестает выполнять свои функции. Сокращается масса ядра, тем самым сокращается высота диска.

Также снижается растяжимость и эластичность оболочки диска (фиброзного кольца). В этот период может произойти и возникновение мелких трещин в фиброзном кольце вокруг ядра и диска, и вещество ядра начнет вдавливаться в эти трещины. Трещины эти появляются и вследствие нарушения питания межпозвонковых дисков и нагрузки на позвоночник.

Это первая стадия заболевания — хондроз, когда патологический процесс ограничивается диском. Распознать болезнь очень трудно. В начале заболевания человек испытывает легкий дискомфорт. Рентген не показывает каких-либо изменений.

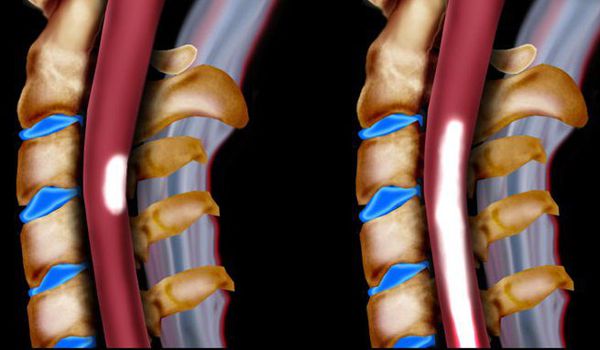

Начиная со второй стадии — дорсопатии, характеризующегося дальнейшим распространением процесса на костную основу позвоночника, тела смежных позвонков и межпозвонковые суставы. Происходит дальнейшее разрушение фиброзного кольца, нарушается фиксация позвонков между собой, появляется их патологическая подвижность. Дальнейшая дегенерация диска неминуемо приводит к уменьшению высоты межпозвонкового пространства, тем самым сдавливаются нервно-сосудистые окончания, кровеносные и лимфатические сосуды, в результате этого усиливаются боли.

В третьей стадии заболевания, если происходит полный разрыв фиброзного кольца (например, в результате значительной физической нагрузки — подъема тяжести), образуются межпозвонковые грыжи (деформированное студенистое ядро прорывается (выпадает) сквозь фиброзное кольцо за пределы диска). Под давлением грыжи раздражаемые нервы посылают импульсы в центральную нервную систему, и человек испытывает сильную боль. В этот период болезни может развиваться фиксированная деформация пораженных отделов позвоночника в форме кифоза (выпуклости позвоночника назад), лордоза (прогибания позвоночника вперед) и начальной стадии сколиоза (боковых искривлений) позвоночника. Нарушается физиологическая линия позвоночника.

Четвертая стадия характеризуется болезненным уплотнением и смещением позвонков. Деформированный межпозвоночный диск не обеспечивает полного соединения тел позвонков, и, таким образом, происходят небольшие смещения их относительно друг друга, что, в свою очередь, вызывает реакцию окружающих околопозвоночных мышц, которые болезненно сокращаются, спазмируются.

Результатом является ограничение подвижности в конкретном сегменте, называемое «блокадой». Иногда подобные блокады возникают внезапно. Например, в шейном отделе позвоночника при повороте головы — в постели, при движении на автомобиле задним ходом или при резком движении головой (при столкновении автомобилей). «Омоложение» шейного остеохондроза связано с интенсивным увеличением частоты автотранспортных травм позвоночника.

В результате описанных изменений в поясничном отделе позвоночника позвонки смещаются кзади (псевдоспондилолистез, или ретролистез), а в шейном — возникают их подвывихи. Ощущения боли и дискомфорта в спине или шее, как правило, усиливаются в неудобных позах. Связь между позвонками нарушается, и позвоночник теряет свою гибкость, подвижность.

Если весь этот процесс продолжается, что неизбежно при сохраняющейся нагрузке на позвоночник, то позвонки реагируют образованием патологических костных разрастаний (остеофитов), сужающих межпозвонковые отверстия. Все это приводит к раздражению, сдавлению и воспалению нервных корешков (радикулит), спазмированию сосудов (нарушение лимфообращения, артериального и венозного кровообращения в позвоночнике), компрессии (сдавлению) спинного мозга, вследствие чего возникают поражения центральной и периферической нервной системы.

Сокращение пространства между телами позвонков ведет к развитию картины деформирующего заболевания позвоночника спондилоартроза (артроза межпозвоночных суставов). Недуг приводит к истинному бедствию: снижается двигательная активность, нарушается подвижность позвоночника, резкие движения причиняют острую, порой буквально невыносимую боль. В запущенных случаях на этой стадии заболевания может наступить инвалидность.

Все четыре стадии дорсопатии присущи любым видам дорсопатии — шейному, грудному, пояснично-крестцовому. Наибольшее число людей страдают от дорсопатии шейного отдела позвоночника, так как 40% высоты шейного отдела позвоночника приходится на хрящевые межпозвоночные сочленения, тогда как в грудном отделе на их долю выпадает только 20%, а в поясничном — около 33%. Если сравнивать удельные нагрузки на диски, то в шейном отделе это 11 кг/кв. см, а в поясничном — 9,5 кг/кв. см. Поэтому шея наиболее подвержена данному заболеванию.

Принимая на себя тяжесть головы (функция опоры), шейный отдел в значительной мере нейтрализует толчки и сотрясения головного мозга. Шейный отдел позвоночника — наиболее подвижный, так как шея обеспечивает большой диапазон движений головы, и поэтому ее мышцы устают гораздо быстрее, чем мышцы всего остального корсета спины. Это приводит к ускоренному изнашиванию межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника. Дегенеративные изменения в дисках чаще встречаются в наиболее подвижных нижнешейных отделах позвоночника (на уровне 5 — 7-го шейных позвонков).

Шейный отдел позвоночника отличается от других отделов в первую очередь тем, что помимо канала для спинного мозга здесь проходит канал для позвоночной артерии. На уровне 6-го шейного позвонка артерия входит в канал поперечных отростков, а на уровне 2-го позвонка выходит и, проникая в полость черепа, участвует в кровоснабжении головного мозга.

При патологических изменениях в шейном отделе позвоночная артерия спазмируется, тем самым уменьшается поступление крови в головной мозг. Кроме того, позвоночная артерия оплетена волокнами симпатического нерва, а в его функции входит и передача болевых сигналов. При остеохондрозе шейного отдела, когда раздражаются волокна нерва, на мозг обрушивается поток болевых импульсов. Именно в результате этих особенностей шейного отдела при малейших в нем изменениях нас мучают головные боли, слабость, повышенная мышечная утомляемость, нарушения сна.

Шум в ушах, онемение пальцев рук, слабость кистей рук, дискомфорт и боли в руках, в области лопатки, плече, в области сердца, ухудшение слуха, зрения, колебания артериального давления, нарушение координации движений, головокружения и даже обмороки (синкопальный синдром) — это также неврологические проявления остеохондроза шейного отдела позвоночника.

Повреждение межпозвонковых дисков с последующим спондилоартрозом нижних участков шейного отдела позвоночника может затронуть нервные корешки, волокна которых ведут к плечевым суставам и верхним конечностям. Боли из шейного отдела отдают в плечевой сустав и руку, возникают нарушения чувствительности, пальцы затронутой руки становятся непослушными. Если повреждены нервы, обслуживающие плечевой сустав, то происходит ограничение его подвижности.

Известно, что все контролирующие и управляющие нейронные связи головного мозга с нашими органами проходят через спинной мозг. В результате дорсопатии (ввиду компрессии, то есть сдавления спинного мозга) эта связь нарушается, нарушаются функции жизненно важных органов, то есть работа всего нашего организма. Именно поэтому позвоночник называют столбом жизни.

Для диагностики заболеваний позвоночника проводятся клинические и рентгенологические исследования, иногда с применением контрастных веществ (дискография, миелография) и методов компьютерной томографии, магнитно-резонансного исследования.

Симптомы, характерные для дорсопатии

Больные, страдающие дорсопатией, жалуются на постоянные ноющие боли в спине, к которым нередко присоединяется онемение и чувство ломоты в конечностях. При отсутствии адекватного лечения, происходит похудание и атрофия конечностей. Основными симптомами дорсопатии являются:

· при дорсопатии пояснично-крестцового отдела позвоночника: боль в пояснице, иррадиирущая в крестец, нижние конечности, иногда в органы малого таза;

· поражение нервных корешков (при грыжах межпозвонковых дисков, костных разрастаниях, спондилолистезе, спондилоартрозе): стреляющая боль и нарушение чувствительности, гипотрофия, гипотония, слабость в иннервируемых мышцах, снижение рефлексов.

Диагностика дорсопатии

Установление предварительного диагноза осуществляется при первичном осмотре пациента. Осмотр обычно проводит врач-невролог в связи с жалобами больного на местные изменения, которые могут проявляться болевым синдромом, деформацией или ограничением подвижности. Позвоночник исследуют в положении больного стоя, сидя и лежа, как в покое, так и в движении. Уровень поражения позвоночника определяют путем отсчета числа позвонков от определенных анатомических ориентиров или по специальной схеме.

При осмотре спины обращают внимание на осанку, особенности строения туловища, отмечают линию остистых отростков (срединная борозда спины), нижние углы лопаток, гребни подвздошных костей, боковые контуры талии и шеи, положение надплечий, отклонение межъягодичной борозды от вертикали, выявляют выпячивание остистых отростков, обращают внимание на рельеф мышц, расположенных рядом с позвоночником.

Ощупывание позвоночника позволяет дополнить данные осмотра (наличие или отсутствие деформации), определить локализацию, степень и характер болезненности. При ощупывании отмечают также напряжение мышц, расположенных рядом с позвоночником, т.к. большинство травм и заболеваний позвоночника сопровождается повышением мышечного тонуса.

Сгибание позвоночника используется с целью определения амплитуды движений в различных отделах позвоночника.

Основную роль в исследовании позвоночника отводят рентгенографии, компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, с помощью которых определяется уровень поражения, уточняется и конкретизируется диагноз, выявляются скрытые патологии. Данные диагностики позволяют лечащему врачу определить тактику лечения и выбрать наиболее эффективные методы лечения.

Методы лечения дорсопатии и его осложнений

Лечение дорсопатии и его осложнений проводят с помощью консервативных методов, направленных на устранение болевого синдрома, нарушений функции спинномозговых корешков и предупреждение прогрессирования дистрофических изменений в структурах позвоночника. При неэффективности консервативного лечения и по специальным показаниям проводится оперативное (хирургическое) лечение, объем которого зависит от уровня поражения и клинических проявлений заболевания.

Длительность лечения дорсопатии и его осложнений в основном зависит от тяжести заболевания, возрастных изменений, применяемых методов лечения, а также добросовестного выполнения назначений и рекомендаций лечащего врача. Как показывает практика, активная фаза лечения в большинстве случаев длится 1-3 месяца при применении консервативных методов, а восстановительный период после операции – около 1 года.

В начале лечения у некоторых пациентов возможно усиление болевого синдрома, связанное с реакцией мышечной системы и других образований на непривычные для организма воздействия. Болевые ощущения купируются в короткие сроки применением физиотерапевтических процедур, медикаментозных препаратов, а также специальных физических упражнений. Результат лечения во многом зависит от поведения самих пациентов, от которых требуется терпение, упорство, настойчивость, определенная сила воли, а также желание выздороветь. Наибольшую эффективность консервативной терапии и реабилитации после хирургического вмешательства можно достичь в условиях специализированных медицинских центров и санаториях, оснащенных современной диагностической и лечебной базой, а также высококвалифицированными практикующими специалистами, применяющими комплексное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Комплексное консервативное лечение дорсопатии включает в себя лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж, мануальную терапию, вытяжение (тракцию) позвоночника, рефлексотерапию, медикаментозную терапию.

Лечебная физкультура (ЛФК) при дорсопатии – основной метод консервативного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата при дорсопатии, заключается в создании дозированных нагрузок, направленных на декомпрессию нервных корешков, коррекцию и укрепление мышечного корсета, увеличение объема и выработки определенного стереотипа движений и правильной осанки, придание связочно-мышечному аппарату необходимой гибкости, а также на профилактику осложнений. Это достигается регулярными занятиями на реабилитационном оборудовании и суставной гимнастикой. В результате выполнения упражнений улучшается кровообращение, нормализуется обмен веществ и питание межпозвонковых дисков, увеличивается межпозвонковое пространство, формируется мышечный корсет и уменьшается нагрузка на позвоночник.

Медикаментозная терапия показана в период обострения заболевания, направлена на купирование болевого синдрома, снятие воспалительного процесса и усиление обменных процессов путем приема или введения лекарственных средств с помощью внутримышечных или внутривенных инъекций.

Хотя каждый из выше перечисленных методов является высокоэффективным, все-таки стойкий терапевтический эффект можно получить только при сочетании их с занятиями на реабилитационном оборудовании, т.е. при создании полноценного мышечного корсета.