Постидеологическая эпоха что это

Спектакль без режиссеров: как функционирует общество в эпоху постидеологии

В эпоху, когда от крупных политических проектов остались кожа да кости, комики становятся президентами, президенты — комиками-миллиардерами с твиттером, а термин «постправда» стал частью повседневного языка, закономерно возникает вопрос: «Что, черт возьми, происходит?» Михаил Федорченко разбирается, как общество потребления поглотило своих создателей и превратило политику, экономику и повседневную жизнь в шоу без режиссеров.

Почему по всему миру растет правый популизм, призывающий бороться с «мировым социализмом»? Правда ли, что этичное потребление — это лишь обман крупных корпораций, а курьеры умирают на рабочих местах? С XX века механизмы скрытого контроля за жизнью человека настолько изменились, что культурная и политическая верхушка неолиберального капитализма стала определять, что хорошо и что плохо, управлять жизнью, смертью и бунтом людей, не слезая со своих велосипедов. Можно ли представить конец капитализма так, чтобы не зашла речь о конце света?

Ложь твоего босса

Постидеология создает миф о собственной смерти, отрицая свое влияние на то, как формируется идентичность современного человека.

Социолог Карл Маннгейм выделял две формы идеологии, исторически перетекающие одна в другую:

Чтобы идеология угнетенных перешла в идеологию угнетателя, необходимо осознать ее внутренние противоречия и конфликты. Утопия становится идеологией, когда угнетенные захватывают идеологические аппараты государства, ставя под сомнение всё мировоззрение угнетателя.

Словенский философ Славой Жижек так определил одну из особенностей постидеологичной политики: современная одномерная реальность опаснее, чем 50–60 лет назад, потому что формы идеологического контроля из открытых стали скрытыми.

Это своеобразный парадокс постмодернистского босса : до середины XX века недовольство начальниками и диктаторами легко было оправдать тем, что отношения власти и подчинения были явными и соблюдались через нормативную систему. Постмодернистский же начальник мимикрирует под друга и приятеля, правитель государства всеобщего благосостояния может добираться до работы на метро или велосипеде. Однако отношения власти и подчинения никуда не делись: босс остается боссом, а правитель — правителем, только теперь обыватель думает, что он сам принимает решение, подчиниться или нет.

Согласно этой теории система вначале пытается всего лишь ассимилировать сопротивление масс: она присваивает его символы, выхолащивает «революционное» содержание, а затем возвращает их массам в виде обычного товара. Иначе говоря, система стремится нейтрализовать контркультуру, давая людям столько суррогата, что они начинают игнорировать революционную суть новых идей.

Только тогда, когда этих мер недостаточно, система вынуждена переходить к открытому подавлению и насилию и превращать прогрессивные движения в отростки неолиберальной политики.

Чем принципиально отличается товар «контркультурных брендов» от суррогата конкурентов, учитывая, что эти товары точно так же производятся в азиатских «потогонках»? Для капиталистической системы идеи «справедливого рынка» не только не радикальны, но даже не затрагивают основ эксплуатации и отчуждения, хотя и формируют «прогрессивный миф». Товары, сделанные счастливыми и «совсем не эксплуатируемыми» работниками, как и упование на «этичное потребление», позволяет заглушить радикальный протестный потенциал. Такую модель бизнеса можно увидеть у крупнейших компаний: Toms Shoes, Pepsi, Apple, Google.

Конец спектакля

Предтечами анализа постидеологии были ситуационисты. Самыми известными из них были бельгийский философ Рауль Ванейгем и французский революционер и философ Ги Дебор; сюда относится и игровая концепция повседневности американского социолога Ирвинга Гофмана. Самая известная книга Дебора — «Общество спектакля». В ней он выносит приговор обществу современного ему капитализма, называя его обществом «спектакля», симулякром :

«Спектакль конструирует модель преобладающего в обществе образа жизни. Он является повсеместным утверждением выбора, который уже осуществился в производстве».

Спектакль выступает как симулякр потребления, он создает особую реальность, которая требует постоянного участия субъекта. Всё, что находится за рамками производственной цепи, подчиняется потреблению, спектаклю, который определяет за субъекта, что ему выгодно в тот или иной момент:

«Истоком спектакля является утрата единства мира. И гигантская экспансия современного спектакля выражает полноту этой утраты: абстрагирование всякого частного труда и всеобщее абстрагирование совместного производства прекрасно передаются в спектакле, чей конкретный способ существования как раз и является абстрагированием. В спектакле одна часть мира представляет себя перед всем миром и является высшей по отношению к нему».

Дебор сводит спектакль к тотальности, которая отнимает у человека его самодостаточность и выступает как Большой Другой, на которого можно перекладывать свои страхи, неврозы и потребительские решения. Потребление выходит за рамки рационального и переходит в товарный фетишизм и парарелигию с их собственными культами — брендами и местами поклонения — моллами и торговыми центрами.

В такой ситуации дискредитируется экспертное знание, возникает тотальное недоверие или, наоборот, доверие формальным рыночным механизмам и статистике. У человека в спектакле атрофирована свобода воли, ведь в него включены и прошлое, и настоящее, и будущее. Рациональное изгоняется, и происходит радикальная потеря смысла — ведь иначе смысл может навредить гегемону спектакля, потому что изначально находится вне его. А значит, меняется даже понимание рационального: оно маргинализируется и эстетизируется.

Но то положение вещей, которое ситуационисты называли обществом спектакля, изменилось: маятник двинулся в обратную сторону. Состояние постмодерна возникло в том числе и потому, что культуру стало возможно сделать массовой как никогда благодаря технологиям передачи и распространения информации. Общество спектакля теперь не просто вынесено за рациональные рамки сознания человека, но сконструировано так, как это нужно правящему классу.

В наше время технология передачи информации стала еще более развитой. Невероятное количество сетей формирует людей, они получают информацию из многих источников и задействованы в этих сетях и социальных связях. Конструировать индивида стало сложнее. Все подобные попытки (политические передачи, пропаганда и т. д.) проваливаются: даже на уровне обыденного сознания очевидно, что эта обработка общественного мнения по сравнению с множеством других источников является лукавством и устарела. Остается система, которая конструирует саму себя, — капиталистическая.

Это одновременно и победа общества спектакля (оно стало по-настоящему тотальным), и его поражение: правящий класс теряет инструменты намеренного конструирования общественного мнения. Индивид теперь так же, как и они, конструируется безликим капитализмом.

Ситуация постидеологии — это ситуация, когда технология передачи информации является чем-то большим, чем просто инструментом власти. Акторы сетей больше не могут ни конструировать ими индивидов, ни предугадывать поведение в рамках этих сетей — для этого их слишком много.

Индивида конструирует безличная система капитализма, в которой теперь нет посредников: правящий класс по объективным причинам теряет возможность и дальше использовать коммуникативные сети как инструмент.

Меняем мир с каждым латте

Современные производственные цепочки не завязаны на сугубо национальной экономике или экономике империи с ее контролем над колониями, а стали по-настоящему глобальными. Центральный офис корпорации может располагаться в Нью-Йорке, ее юридическая контора — в Провиденсе, центр инновационных и опытных разработок — в Кремниевой долине, производство комплектующих — в Центральной или Восточной Европе, колл-центр — в Индии, пункт конечной сборки продукции — в Китае или Индонезии. Варианты могут разниться, но так или иначе производство всемирно и даже элементы архаики вроде рабского труда и сверхэксплуатации оказываются хорошо вписаны в него и обслуживают потребности капитализма.

Причина в первую очередь в увеличении неравенства, где у богатых концентрируется всё больше капитала и ресурсов, а бедные вытеснены на обочину общественной жизни.

Конечно, либеральная демократия как идеологический конструкт не свободна от капиталистической власти и смыслов. Либеральный консенсус в Европе и США вбирает множественные эмансипаторные практики и движения (хиппи-революцию 1960-х, образы революционеров на мерче и футболках, панк-рок), балансируя между левым и правым популизмом и занимая компромиссную позицию. Форма власти этих государств, индивидуалистическая и капиталистическая, строилась как на классовых антагонизмах, так и на гендерных, ориентационных, расовых, религиозных, этнических противоречиях, практикуя неоколониализм и неоимпериализм. Эта власть защищает частную собственность, укрепляет привилегии богатых белых гетеросексуальных мужчин, сохраняя или приумножая бремя и эксплуатацию масс.

Славой Жижек приводит пример с ценовой политикой Starbucks. Поскольку кофе в Starbucks дороже, чем в обычной кофейне, владельцы бренда придумали отличный способ успокоить критиков неолиберализма, которые обвиняют корпорации в уничтожении окружающей среды, росте бедности, неравенства и экономической эксплуатации, сидя у себя на кухне или выходя на улицы.

Вся идея снова кроется в лозунге: «1% от вашей покупки идет на помощь детям в Африке». Когда мы покупаем кофе в Starbucks, мы покупаем идеологию, моральное освобождение от состояния вечного потребителя. Раньше, покупая что-то, обыватель чувствовал себя не лучшим образом — как бесполезный банальный потребитель, который не способен улучшить этот мир и вынужден разделять акты потребления и антипотребления. Теперь товары становятся платформами или площадками, вокруг которых выстраиваются культурные значения.

Идея постидеологии в слиянии этих актов состоит в том, чтобы противодействовать деструктивной силе потребления.

Starbucks позволяет человеку быть самым обыкновенным потребителем и при этом не испытывать чувство вины. Это возможно благодаря акту благотворительности: стоимость так называемой борьбы с обществом потребления уже включена в цену вашего кофе.

Суть в том, что акт эгоистичного потребления в постидеологичной системе тотального потребления уже включает в себя стоимость его противоположности. Менять мир уже не нужно — контркультура и революция становятся пустышками.

Французский философ Жан Бодрийяр в своем трактате «Симулякры и симуляции» пришел к похожему выводу о разрушении системы прямого конструирования, делая упор на рекламу:

«Реклама, как и вообще все паблик рилейшенз, своей огромной заботливостью облегчает нашу психическую неустойчивость, и в ответ мы интериоризируем [переносим из внешнего мира во внутренний. — Прим. ред.] эту попечительную инстанцию, эту сверхфирму, производящую не просто материальные блага, но и теплоту общения; иными словами, всё общество потребления как целое. Более того, эта интериоризация является для нас „даром“, потому что реклама — единственный продукт современного общества, который не продается, а подается, преподносится, дарится. Так, мы как бы дарим общество потребления, этот своеобразный бренд, самим себе через рекламу, мир абсолютно „ненужного, несущественного, мир чистой коннотации“».

Таким образом, постидеология по Бодрийяру — это торжество большого нарратива в отказе от него, вера в форму, а не в содержание иллюзорных посылов, состояние онтологической пустоты и открытого китча.

Характерный случай произошел в Казахстане 9 мая 2019 года. В Нур-Султане активистку Жанботу Алжанову схватили на улице и затолкали в машину неизвестные, оказавшиеся полицейскими. Причиной стало то, что за несколько дней до до этого девушка сфотографировалась с воображаемым плакатом, просто вытянув руки. За несколько дней до этого в Уральске был задержан молодой человек, стоявший на улице с пустым листом бумаги.

Современные государства полагаются на политику этатистской утопии, требования, чтобы каждый акт высказывания не содержал в себе политический смысл.

Почему это утопия? Рано или поздно грань между субъектом и объектом политики стирается, потому что граждане таких государств уже изначально погружены в политику как объекты, что не мешает им стать самостоятельными акторами.

Ситуации в Нур-Султане и Уральске показывают, что политическое содержание реализуется даже на вот таких симулякрах акта высказывания. Поднятые руки или белый лист — это не сам акт высказывания, а указание на него, но оно всё равно имеет политическое содержание и поэтому карается. Система не может определить, где действительно есть антикапиталистическая интенция, а где ее нет, и обозначают ли руки, вытянутые в воздухе, антиправительственный плакат.

Курьер и постидеология

Одним из ярчайших примеров российской постидеологии служит недавняя социальная реклама сервиса по доставке еды Delivery Club. После смерти курьера из «Яндекс.Еды» конкуренты разместили фотографии сотрудников с важными деталями их биографии. Так, в качестве работников были представлены полиглот, репортер, иностранец-болельщик, заслуженный артист России, люди, в прошлом занимавшиеся альпинизмом и преподаванием литературы. Как говорит сама реклама:

«Посмотрите на героев этого проекта и представьте, что тот курьер, который будет стоять на пороге вашей квартиры или офиса в следующий раз, тоже окажется кладезью знаний, умений и поступков, заслуживающих уважения. А каких именно — вы вполне можете спросить у него самого».

Это не что иное, как легитимация прекарного труда, понижающая престиж работы, делающая ее симулякром, пустышкой. Это попытка элитизировать процесс эксплуатации человека через представление о том, что обеспеченному потребителю еду привозит не просто мигрант или студентка, а некая символическая фигура престижа. В рекламе не говорится о положении курьера или его субъектности — она сфокусирована на потребителе. В итоге постидеологичное откровение, которое завуалировано под рекламу, но по факту ею не является, похоже скорее на рекламу эскорт-услуг.

Почему в капиталистических обществах на рекламных баннерах не представлены профессии дворника, охранника, консьержа, доставщика, продавца в ларьке? Система не говорит на языке своих недостатков, и это тот самый классовый вопрос, подразумевающий иерархию с соответствующим неравенством. Тем самым любой нарратив о неравенстве, демонстрация низов воспринимается как признак, по которому узнают критику капиталистической системы, дискурс освобождения.

Мы имеем дело с непродуманной рекламой, где логика PR-агентства исходила из того, что социальный статус работника низкий и это влияет на количество рабочей силы и качество работы уже имеющихся сотрудников. Следовательно, нужно показать, что курьер не является человеком второго сорта. Акторы рекламной кампании не только воспроизводят эти формы идеологии, но и сами являются ее продуктами.

Однако из-за внешних событий (смерть курьера «Яндекс.Еды») этот пиар-ход воспринимается как насмешка — по двум причинам. Во-первых, он базируется на представлении о том, что курьерами работают люди из социальных низов, а образованный человек никак не может этим заниматься. Во-вторых, он исходит из того, что курьер — объективно низкооплачиваемая профессия, а значит, это низкий уровень жизни и нехватка времени.

То есть если преподаватель вынужден работать курьером, это говорит об отсталости его страны и низком престиже его собственной профессии.

Социальная реклама помогает людям из разных стран понимать друг друга и делает трудовые отношения видимыми, публичными. В России такой дискурс действительно поражен элитаризмом в отношении курьеров, и это не отменяет того, что любое социальное произведение в обычном государстве не раскрывает классовую природу общества, а идет по пути наименьшего сопротивления.

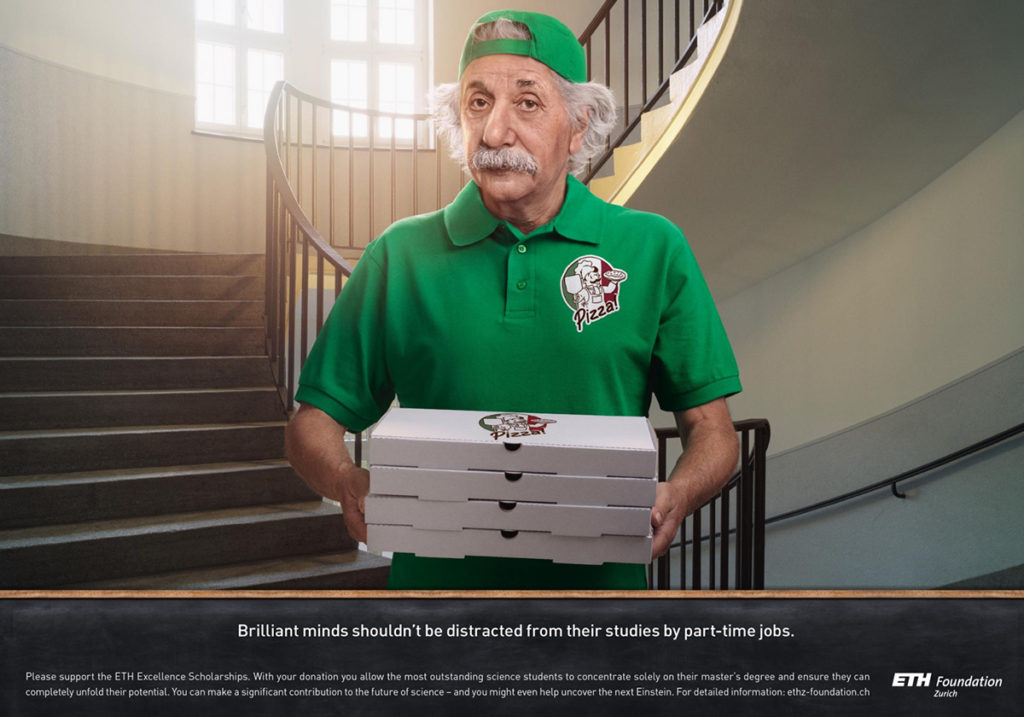

Возьмем оригинальный смысл швейцарской рекламы ETH Zurich Foundation «Блестящие умы не должны отвлекаться от своих исследований на подработку», и окажется, что пиарщики Delivery Club ошиблись, потому что к этому смыслу решили добавить другие. Их рекламная кампания поставила в один курьерский ряд офицера, преподавателя, очевидно приезжего футбольного болельщика и студентку.

Как построить субъектность?

Сегодня уже можно говорить о космополитическом классе собственников. Современные производственные цепочки являются по-настоящему глобальными. Таким образом, нельзя говорить о постидеологии, не затрагивая коренных экономических оснований общества постмодерна, неолиберального капитализма. Многочисленные социальные критики этого общества показывают, что постидеологичные нарративы в политической жизни западных неолиберальных демократий и РФ, а также капиталистическая субъектность не заданы раз и навсегда.

Использованные платформы никуда не денутся, а переформатируются, как говорят акселерационисты, чтобы служить нуждам посткапитализма.

Например, Марк Фишер в книге «Капиталистический реализм: есть ли альтернатива», вышедшей 10 лет назад, оптимистично прогнозировал возможность перемен. Он утверждает, что в капиталистическом реализме «даже проблески альтернативных политических и экономических возможностей могут иметь непропорционально большой эффект» и что «еще не все потеряно». Изменилось ли политическое воображаемое за эти 10 лет? Имеем ли мы нечто большее, чем просто проблеск альтернативных политических и экономических возможностей? И кто воспользуется этими возможностями?

Вопрос остается открытым. Вероятно, нас ждет некая экосистема организаций, плюрализм сил, резонирующих и взаимно усиливающих друг друга в антикапиталистической парадигме. А возможно, посткапиталистической субъектности только предстоит найти себя в протестах, которые происходят в сейчас во всем мире от Чили до Франции.

Что почитать о постидеологии:

— Славой Жижек «Возвышенный объект идеологии»

Идеология нужна не для того, чтобы помогать ускользнуть от реальности: она показывает, что сама социальная действительность — это укрытие от того, что нас травмирует. При этом идеология не маскирует объективную реальность, а является ее ядром и формирует реальные общественные отношения.

— Ги Дебор «Общество спектакля»

Вводя понятие спектакля, Дебор пишет о том, как в обществе абстрагируется всякий частный труд и совместное производство, а тотальность отнимает у человека его самодостаточность. Потребление выходит за рамки рационального и переходит в товарный фетишизм. Общественная жизнь максимально товаризуется, и возникает тотальное отчуждение и недоверие.

— Марк Фишер «Капиталистический реализм»

Капитализм — это единственная реальность, завладевшая не только мировой экономикой, но и коллективным воображением. Он определяет не только то, что и как мы производим и потребляем, что мы думаем и переживаем, но и наши мечты, а за пределами этого пузыря есть лишь пугающая черная пустота. Фишер анализирует и то, как капиталистическое общество влияет на политизацию психических заболеваний.

— Ник Срничек, Алекс Уильямс «Изобретая будущее. Посткапитализм и мир без труда»

Неолиберализм не работает, несмотря на аскетизм, нестандартные формы занятости и задействование всех человеческих и технических ресурсов. Работник участвует в конкурентной борьбе, вне которой себя не мыслит, а расплачиваться ему приходится неврозом и объективацией.

— Хорхе Алеман «Об освобождении. Психоанализ и политика»

Алеман рассматривает буржуазные основания субъекта, который кажется сам себе цельным и последовательным, и рисует карту отношений между идентичностью, социальной практикой и господствующей идеологией.

— Паоло Вирно «Грамматика множества. К анализу форм современной жизни»

Вирно пишет о том, как коммуникативные способности человека становятся товаром и эксплуатируются за пределами обычного наемного труда, и о том, как политизируется сам труд.

Красные Советы — Постидеологическая эпоха.

ИДЕОЛОГИЯ. Система взглядов и идей, в которых осознаются оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и конфликты, а также содержатся цели (программы) социальной деятельности, направленной на закрепление или изменение (развитие) данных обществ. отношений.

Я все чаще слышу о том, как нашему империализму трудно будет противостоять империализму западному, “потому что у них есть идеология, а у нас нет”.

С тем, что у нас в стране нет идеологии, не поспоришь. Попытки слепить её из грязи, соплей и убогих детских утренников на исторические темы, это какой-то стыд, серьёзному государству не приличествующий. Хоть какой-то успех у всех этих жалких кривляний зиждется только на том, что население без идеологии уже намучилось донельзя. Вот и стремиться прибиться ну не к берегу под маяком, так хоть к плавающим по воде островкам мусора. Сгодиться уже всё! И пропахшее нафталином и ладаном чучело православия, и пузыри ничего незначащих слов типа “русский мир” (даже не “панславянизм”), и культ личности унылой помеси хорька и медузы.

Да у нас все плохо.

Но с чего вы решили, что на Западе лучше? Типа, у них все ещё оперируют громкими словами на вроде “нести демократию” и “западные ценности”? Бросьте! Это тоже пузыри. Пустые, лишь с душным воздухом внутри и кожурой из инерции и традиций снаружи.

Да вы просто послушайте западных “идеологов”. Они уже сами не верят, что эти фантики из пустых слов, как-то ещё могут прикрыть разбухший и трещащий по швам гнойник капиталистической жадности. Но их так воспитали, и граждан в их стране так воспитали, поэтому-то они и не могут признать, что что-то пошло не так. И со стороны это упрямство может даже показаться всамделишной идеологией. Но это все уже никого не может сплотить и никуда не может повести.

Посмотрите, как бедняги мучаются! Как придумывают капиталистическим надстройкам громкие новые названия! “Скандинавский социализм”, “постиндустриализм”, “капитализм с большим размером экранчика и съемными панелями”. И это лучшее, что у них есть, и это все, что у них есть. У любого социализма впереди коммунизм. А у капиталиста что впереди? Не социализм, но что тогда? Ещё больше капитализма? Ох, как завлекательно!

Если бы на Западе ещё оставалась какая-то идеология, наши империалисты, копируя тут западный капитализм, давно бы и её скопировали. Но копировать нечего.

Поэтому идеологическое противостояние наших империализмов мне кажется не таким уж определённым. Вот кто например, если заваруха станет жарче (а она станет), первый скатиться в фашизм, и тем отыграет несколько очков идеологии? Я лично не возьмусь угадывать. А что уж говорить о менее очевидных вариантах развития противостояний наших двух титанических пустышек?

Постидеологический мир?

Вл ияние идеологий на политическую жизнь общества значительно снизилось в последние десятилетия, а сами политические идеологии становятся все более условными. Самым ярким примером, является, пожалуй, современный Китай, в котором номинальное господство коммунистической идеологии в версии маоизма не мешает, однако, успешному строительству капитализма. Менее явными, но в чем-то еще более показательными являются другие примеры, демонстрирующие размывание идеологических основ современных политических партий — институтов, которые в принципе как раз и должны выражать идеологическую позицию соответствующих элит.

Как цитировать:

ГОСТ

Халапсис А.В. Постидеологический мир? / Алексей Владиславович Халапсис // Грані. – 2010. – №74 (6). – С. 60–62.

APA

Halapsis, A. V. (2010). Postideologicheskiy mir? [A post-ideological world?]. Grani, 74(6), 60–62.

В большинстве западных стран идеология парламентских партий формируется по принципу ad hoc, то есть программы пишутся применительно к конкретным обстоятельствам, к случаю, и столь же быстро переписываются при изменении политической конъюнктуры. Партии уже не столько убеждают граждан, сколько привлекают электорат. На этой почве получает активное распространение антиидеологизм, подразумевающий отказ от устойчивой идентификации с определенной частью политического спектра. Именно потому программы большинства парламентских партий весьма эклектичны, причем это касается не только постсоветского пространства, но и западных демократий. Есть, конечно, и чисто идеологические партии коммунистического, националистического и т.д. направлений, однако они все более маргинализируются, уходя в большинстве развитых стран (хоть и не во всех) на обочину политических процессов. Следует ли из этого, что мы вступаем в постидеологический мир, в котором идеологиям просто не будет место? Попытаемся разобраться.

Итак, целью данной статьи является выявление тренда изменения роли идеологий в общественной жизни современного общества.

В общем смысле идеология — это структурированная система определенных положений и идей, это система взглядов, философских концепций, политических программ и лозунгов, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, которые выражают интересы различных социальных классов, групп, обществ. Это слово можно понимать в разных значениях (например, говорить о религиозной или рыночной идеологии), но далее под идеологией будет подразумеваться идеология политическая.

Функционирование идеологии предполагает наличие хорошо поставленной пропаганды. Во всех тоталитарных государствах пропаганде уделяется, и вполне обоснованно, огромное значение. Пропаганда эффективна, если сила, которая использует идеологию в целях управления массовым сознанием, имеет серьезный контроль над средствами массовой информации; лучше, чтобы он был полным. В условиях информационного голода навязать массам идеологию несравненно проще, нежели в условиях свободного доступа каждого к альтернативным источникам информации. В целом, влияние идеологии прямо пропорционально силе контроля соответствующей политической силы (государства) над духовной жизнью общества.

В XIX веке на смену войнам королей пришли войны народов, а уже в ХХ столетии, после Первой мировой, начались войны идеологий. К концу минувшего века и эти войны себя исчерпали с провозглашенной Френсисом Фукуямой победой либерализма. Однако последний несет в себе свое же отрицание, ибо последовательно проведенный в жизнь, он постулирует, фигурально говоря, что его идеологией является отсутствие общеобязательной идеологии; данный тезис в ряде стран, как, например, в Украине, даже закреплен конституционно.

Означает ли это завершение традиционной истории и начало новой, постисторической эпохи? Однозначно ответить сложно. Смотря что понимается под «традиционной историей». Не секрет, что войны — излюбленная тема как для историков, так и для читателей их трудов. Описание сражений и военных кампаний всегда будут вызывать гораздо больший интерес, нежели, скажем, история повседневности или экономическая история. По накалу страстей экономические войны между транснациональными корпорациями не идут ни в какое сравнение с классическими войнами; в этом смысле наш мир действительно поскучнел.

Но, во-первых, далеко не факт, что эта тенденция необратима или хотя бы сохранится достаточно длительное время (ХХ век тоже начинался с иллюзий, что войны как варварское решение конфликтов остались в прошлом). Во-вторых, к обозначенной выше излюбленной теме историков никогда не сводилась, тем не менее, вся история, а если последнюю определять через наполненность событиями, то она в последние годы даже обогатилась, причем каждый может выбрать для себя тот набор событийного ряда, который ему более всего интересен — политика, экономика, развитие технологий или даже выход в свет новых компьютерных игр. Пробежав глазами новостные сайты, мы легко убедимся, что мир с завершением масштабных «горячих» войн не «застыл на месте», а его наполненность событиями увеличилась в разы, если не на порядки, по сравнению с еще совсем недавним прошлым.

Вернемся, однако, к идеологиям. Действительно, идеологии в современном мире уже не играют столь значительной роли, как, скажем, несколько десятилетий тому назад. В то же время на фоне банкротства идеологий наблюдается значительное увеличение количества идей, продуцируемых уже не только кастой профессиональных идеологов. Ныне не только идеи идут в массы, но и сами массы получили возможность выдвигать идеи.

Конечно, «получить возможность выдвинуть» и «выдвинуть» — это не совсем одно и то же. Эвристичные и плодотворные идеи всегда есть детище интеллектуалов, или, точнее, тех, кого А.Дж. Тойнби называл «творческим меньшинством» общества. Дело в том, что для выдвижения идей необходимо знание. Перефразируя знаменитый афоризм Ф. Бэкона, можно утверждать, что знание есть власть. Именно поэтому на ранних стадиях развития общества творческое меньшинство и правящее меньшинство — это почти одно и то же. Кесарь есть одновременно жрец, судья и военачальник.

Во все времена правители стремились сохранить за собой монополию на знание, держа под своим контролем, соответственно, и возможность творчества. Чем более им это удается, тем более священной и непостижимой власть представляется в глазах подданных. Сакрализация власти происходит не только в прямо постулирующих ее божественный характер обществах, но и в любой тоталитарной державе, где правитель если и не имеет прямой божественной санкции, то обладает сверхъестественной мудростью и т.п. (зачастую «вождь» одновременно «учитель»; мало меняется суть дела в случае, если функции правителя выполняет правящая организация).

Социальная система не может существовать без некоего компромисса между творческим деянием (творческой свободой) и принятыми в данном обществе и в данное время нормами. Отсутствие образования у большинства населения в традиционном обществе решает проблему устойчивости, но предоставляет ему весьма ограниченный человеческий ресурс для интенсивного развития. Сакрализация власти происходит тогда, когда ее представители пользуются немыслимыми для большинства населения полномочиями, одним из проявлений которых есть возможность принятия решений на основе закрытой (эксклюзивной) информации.

Массовая образованность и развитие средств коммуникации приводят к существенному смещению акцентов. Происходит дифференциация социальной деятельности, следствием чего оказывается разделение функций принятия решений, управления информационными потоками и т.д. между разными институтами и разными носителями. Соответственно, в открытом обществе десакрализация власти происходит вследствие лишения правителя и окружающих его «лучших людей» монополии на знание и творчество.

Любой желающий ныне может пропагандировать существующую или выдвигать свою идеологию в пространстве Интернета — в блогах, на форумах, в социальных сетях… С завершением эпохи классических идеологий приходит время идеологий сетевых. Фактически каждый член общества получает шанс, хотя воспользоваться им выражает желание, конечно, далеко не каждый. Духовная иерархия при этом уже выстраивается на основе не столько социального положения, сколько личностного выбора и воли к творчеству.

Это, в частности, означает, что рост образованности населения логически (фактически это происходит с большим трудом, перерывами, откатами назад) приводит к открытости общества, при котором органы политического управления все более приобретают сугубо административно-хозяйственный характер, лишаясь прерогативы тотальности принятия решений. В условиях информационного бума, сакрализация одного из элементов общественного механизма — института власти — все более становится анахронизмом, а проблема получения информации отходит на второй план, уступая место проблемам анализа и эффективного ее использования, где институты власти выступают уже не как монополисты, а лишь как участники процесса, в каких-то вопросах кооперирующиеся с другими участниками (например, транснациональными корпорациями, финансово-промышленными группами, общественными организациями, научными коллективами и т.д.), а в каких-то — конкурирующие с ними; при этом государство все меньше контролирует этот «постиндустриальный» источник власти.

Чем выше информационная плотность общества, тем более оно «открыто», и тем меньшую роль в его развитии играет политическая элита. Если в традиционном жестко иерархизированном обществе вектор развития (социального, духовного, политического, геополитического и т.д.) в значительной степени (хотя никогда — полной мерой) определяется политической элитой (собственно, поэтому не лишены определенного смысла отождествления исторических этапов с правителем (режимом) и проводимой им политикой), то в открытом информационном обществе влияние политической элиты на метафизический выбор общества становится все меньше, а его развитие перестает жестко детерминироваться креативностью отдельных политиков и чиновников.

Массовое распространение знания не превратит, конечно, всех украинцев в ученых (такая задача и не может ставиться), но обеспечит крайне необходимый прорыв в инновационном развитии, позволит преодолеть отставание (в том числе, и экономическое) Украины от других стран Запада. Не менее важным, на мой взгляд, является и то, что реальное повышение творческой активности граждан (за счет доступа к знанию) позволит им стать более активными субъектами исторического процесса, переведет историческое деяние из статуса «занятия для элиты» в (по крайней мере, принципиально) статус «общего дела», а именно дела созидания общества, построенного на знаниях.

Вывод

Как видим, банкротство классических политических идеологий не приводит к наступлению эпохи безыдейности. Идеологии не исчезают и не могут исчезнуть. Просто формируется новая конфигурация духовной жизни общества, которую можно представить в виде нескольких тенденций.

1. Политические элиты лишились монополии на продуцирование идей. В информационном обществе подобная монополия невозможна в принципе.

2. Собственно политические идеи перестают играть сколь либо важную роль в мировоззрении масс («среднего человека», обывателя). В значительной степени это связано с тем, что общество получает определенную автономию от политических элит, то есть, его жизнь, духовная, и даже материальная, все менее определяется со стороны власти.

3. Политические идеологии становятся делом все более непостоянным, они пишутся уже не на десятилетия, тем более, не на века, а «от выборов — к выборам». С одной стороны, это существенно подрывает доверие к такой идеологии, с другой — позволяет силам, ее представляющим, оперативно реагировать на требования времени.

4. У непостоянных идеологий не может быть много постоянных сторонников; последние есть преимущественно у организаций крайнего толка, влияние которых в современном мире неуклонно падает.

Вернут ли политические идеологии свой некогда бывший авторитет? Я так не думаю. Скорей всего, время политических идеологий прошло; они останутся как инструмент завоевания власти теми или иными элитами, но перестанут быть частью общественного мировоззрения. Освободившееся место займут другие формы, некоторые из которых (скажем, сетевые формы идентификации) ныне только формируются.