Пособничество белому движению что значит

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ (БЕЛОЕ ДЕЛО)

Белое движение в России — организованное военно-политическое движение, сформировавшееся в ходе Гражданской войны в 1917-1922 гг. Белое движение объединяло политические режимы, отличавшиеся общностью социально-политических и экономических программ, а также признанием принципа единоличной власти (военной диктатуры) в общероссийском и региональном масштабах, стремлением к координации военных и политических усилий в борьбе с советской властью.

Терминология

Длительное время синонимом Белого движения было принятое в историографии 1920-х гг. словосочетание «генеральская контрреволюция». В этом можно отметить его отличие от понятия «демократической контрреволюции». Относящиеся к этой категории, например, Правительство Комитета членов Учредительного Собрания (Комуч), Уфимская Директория (Временное Всероссийское правительство) провозглашали приоритет коллегиального, а не единоличного управления. А одним из основных лозунгов «демократической контрреволюции» становилось: руководство и преемственность от Всероссийского Учредительного Собрания 1918 г. Что же касается «национальной контрреволюции» (Центральная Рада на Украине, правительства в Прибалтике, Финляндии, Польше, на Кавказе, в Крыму), то они, в отличие от Белого движения, на первое место в своих политических программах ставили провозглашение государственного суверенитета. Таким образом, Белое движение правомерно рассматривать как одну из частей (но наиболее организованную и устойчивую) антибольшевистского движения на территории бывшей Российской Империи.

Термин Белое движение в период Гражданской войны употреблялся, главным образом, большевиками. Представители Белого движения определяли себя носителями легитимной «национальной власти», используя термины «русский» (Русская Армия), «российский», «всероссийский» (Верховный Правитель Российского Государства).

В социальном плане Белое движение провозглашало объединение представителей всех сословий российского общества начала ХХ века и политических партий от монархистов до социал-демократов. Отмечалась также политико-правовая преемственность от дофевральской и от дооктябрьской 1917 г. России. При этом восстановление прежних правоотношений не исключало их существенного реформирования.

Периодизация Белого движения

Хронологически в зарождении и эволюции Белого движения можно выделить 3 этапа:

Формирование Белого движения

Белое движение зародилось в условиях противодействия политике Временного правительства и Советов (советской «вертикали») летом 1917 г. В подготовке выступления Верховного Главнокомандующего генерала от инфантерии Л.Г. Корнилова принимали участие как военные («Союз офицеров армии и флота», «Союз воинского долга», «Союз казачьих войск») так и политические («Республиканский Центр», «Бюро Законодательных Палат», «Общество экономического возрождения России») структуры.

Падение Временного правительства и роспуск Всероссийского Учредительного Собрания стали началом первого этапа в истории Белого движения (ноябрь 1917- ноябрь 1918 гг.). Этот этап отличался становлением его структур и постепенным выделением из общего контрреволюционного или антибольшевистского движения. Военным центром Белого движения стала т.н. «Алексеевская организация», формируемая по инициативе генерала от инфантерии М.В. Алексеева в Ростове-на-Дону. С точки зрения генерала Алексеева следовало добиться совместных действий с казачеством Юга России. С этой целью создавался Юго-Восточный Союз, включавший в себя военную («Алексеевская организация», переименованная после прибытия на Дон генерала Корнилова в Добровольческую армию) и гражданскую власти (выборные представители донского, кубанского, терского и астраханского казачьих войск, а также «Союза горцев Кавказа»).

Формально первым белым правительством можно было бы считать Донской Гражданский Совет. Он включал в свой состав генералов Алексеева и Корнилова, донского атамана генерала от кавалерии А.М. Каледина, а из политических деятелей: П.Н. Милюкова, Б.В. Савинкова, П.Б. Струве. В первых же своих официальных заявлениях (т.н. «Конституции Корнилова», «Декларации об образовании Юго-Восточного Союза» и др.) провозглашались: непримиримая вооруженная борьба с советской властью и созыв Всероссийского Учредительного Собрания (на новых выборных основаниях). Решение основных экономических и политических вопросов откладывалось до его созыва.

Неудачные бои в январе-феврале 1918 г. на Дону привели к отступлению Добровольческой армии на Кубань. Здесь предполагалось продолжение вооруженного сопротивления. В 1-м Кубанском («Ледяном») походе в ходе неудачного штурма Екатеринодара погиб генерал Корнилов. На посту командующего Добровольческой армией его сменил генерал-лейтенант А.И. Деникин. Генерал Алексеев стал Верховным Руководителем Добровольческой армии.

В течение весны-лета 1918 г. формировались центры контрреволюции, многие из которых стали позднее элементами всероссийского Белого движения. В апреле-мае начались восстания на Дону. Советская власть здесь была свергнута, прошли выборы органов местной власти и войсковым атаманом стал генерал от кавалерии П.Н. Краснов. В Москве, Петрограде и Киеве были созданы коалиционные межпартийные объединения, обеспечившие политическую поддержку Белому движению. Наиболее крупными из них стали либеральный «Всероссийский Национальный Центр» (ВНЦ), в котором большинство имели кадеты, социалистический «Союз Возрождения России» (СВР), а также «Совет Государственного Объединения России» (СГОР), из представителей Бюро Законодательных Палат Российской Империи, Союза торгово-промышленников, Священного Синода. Наибольшим влиянием пользовался ВНЦ, а его лидеры Н.И. Астров и М.М. Федоров возглавили Особое Совещание при командующем Добровольческой армией (позднее Особое Совещание при Главнокомандующем Вооруженными Силами Юга России (ВСЮР)).

Отдельно следует рассмотреть вопрос об «интервенции». Большое значение для формирования Белого движения на данном этапе имела помощь иностранных государств, стран Антанты. Для них, после заключения Брестского мира, война с большевиками рассматривалась в перспективе продолжения войны со странами Четверного Союза. Десанты союзников стали центрами Белого движения на Севере. В Архангельске в апреле образовалось Временное правительство Северной области (Н.В. Чайковский, П.Ю. Зубов, генерал-лейтенант Е.К. Миллер). Высадка союзных десантов во Владивостоке в июне и выступление Чехословацкого корпуса в мае-июне стало началом контрреволюции на Востоке России. На Южном Урале еще в ноябре 1917 г. против советской власти выступили оренбургские казаки во главе с атаманом генерал-майором А.И. Дутовым. Несколько антибольшевистских правительственных структур сложилось на Востоке России: Уральское областное правительство, Временное правительство автономной Сибири (позднее — Временное Сибирское (областное) правительство), Временный Правитель на Дальнем Востоке генерал-лейтенант Д.Л. Хорват, а также Оренбургское и Уральское казачьи войска. Во второй половине 1918 г. антибольшевистские восстания вспыхнули на Тереке, в Туркестане, где образовалось эсеровское Закаспийское областное правительство.

В сентябре 1918 г. на состоявшемся в Уфе Государственном Совещании было избрано Временное Всероссийское правительство и социалистическая по составу Директория (Н.Д. Авксентьев, Н.И. Астров, генерал-лейтенант В.Г. Болдырев, П.В. Вологодский, Н.В. Чайковский). Уфимская Директория разработала проект Конституции, провозгласивший преемственность от Временного правительства 1917 г. и разогнанного Учредительного Собрания.

Верховный Правитель Российского Государства адмирал А.В. Колчак

18 ноября 1918 г. в Омске, произошел переворот, в ходе которого Директория была свергнута. Совет министров Временного Всероссийского правительства передал власть адмиралу А.В. Колчаку, провозглашенному Верховным Правителем Российского Государства и Верховным Главнокомандующим Российских армии и флота.

Приход к власти Колчака означал окончательное установление режима единоличного правления во всероссийском масштабе, с опорой на структуры исполнительной власти (Совет министров во главе с П.В. Вологодским), при представительстве общественности (Государственное Экономическое Совещание в Сибири, казачьи войска). Начался второй период в истории Белого движения (с ноября 1918 по март 1920 гг.). Власть Верховного Правителя Российского Государства была признана генералом Деникиным, Главнокомандующим Северо-Западным фронтом генералом от инфантерии Н.Н. Юденичем и правительством Северной области.

Продолжалась и координация политических сил. В ноябре 1918 г. в г. Яссы прошло Политическое Совещание трех ведущих политических объединений России (СГОР, ВНЦ и СВР). После провозглашения адмирала Колчака Верховным Правителем предпринимались попытки международного признания России на Версальской мирной конференции, где было создано Русское Политическое Совещание (председатель Г.Е. Львов, Н.В. Чайковский, П.Б. Струве, Б.В. Савинков, В.А. Маклаков, П.Н. Милюков).

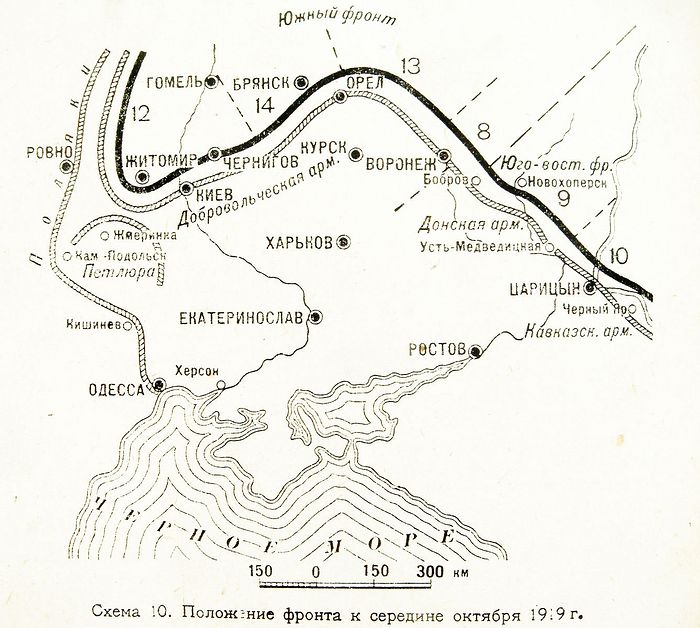

Весной-осенью 1919 г. прошли координированные походы белых фронтов. В марте-июне Восточный фронт по расходящимся направлениям наступал на Волгу и на Каму, на соединение с Северной армией. В июле-октябре были проведены два наступления на Петроград Северо-Западного фронта (в мае-июле и в сентябре-октябре), а также поход на Москву Вооруженных Сил Юга России (в июле-ноябре). Но все они окончились неудачно.

Страны Антанты отказались к осени 1919 г. от военной поддержки Белого движения (с лета начался поэтапный вывод иностранных войск со всех фронтов, до осени 1922 г. на Дальнем Востоке оставались лишь японские части). Однако продолжались поставки вооружения, выдача кредитов и контакты с белыми правительствами без их официального признания (за исключением Югославии).

Программа Белого движения, окончательно сформировавшаяся в течение 1919 г., предусматривала «непримиримую вооруженную борьбу с советской властью», после ликвидации которой, предполагался созыв всероссийского Национального Учредительного Собрания. Собрание предполагалось избрать по мажоритарным округам на основе всеобщего, равного, прямого (в крупных городах) и двухступенчатого (в сельской местности) избирательного права при тайном голосовании. Выборы и деятельность Всероссийского Учредительного Собрания 1917 г. признавались нелегитимными, поскольку произошли после «большевистского переворота». Новое Собрание должно было разрешить вопрос о форме власти в стране (монархия или республика), выбрать главу государства, а также утвердить проекты социально-политических и экономических реформ. До «победы над большевизмом» и созыва Национального Учредительного Собрания высшая военная и политическая власть принадлежала Верховному Правителю России. Реформы могли только разрабатываться, но не осуществляться (принцип «непредрешения»). В целях укрепления региональной власти до созыва Всероссийского Собрания допускался созыв местных (областных) собраний, призванных быть законосовещательными органами при единоличных правителях.

В национальном устройстве провозглашался принцип «Единой, Неделимой России», что означало признание фактической независимости только тех частей бывшей Российской Империи (Польши, Финляндии, Прибалтийских республик), которые были признаны ведущими мировыми державами. Остальные государственные новообразования на территории России (Украина, Горская республика, республики Кавказа) считались нелегитимными. Для них допускалась лишь «областная автономия». За казачьими войсками сохранялось право иметь собственные органы власти, вооруженные формирования, однако в пределах общероссийских структур.

В 1919 г. проходила разработка общероссийских законопроектов по аграрной, рабочей политике. Законопроекты по аграрной политике сводились к признанию крестьянской собственности на землю, а также «частичному отчуждению помещичьей земли в пользу крестьян за выкуп» (Декларации по земельному вопросу правительств Колчака и Деникина (март 1919 г.)). Сохранялись профсоюзы, право рабочих на 8-часовой рабочий день, на социальное страхование, на забастовки (Декларации по рабочему вопросу (февраль, май 1919 г.)). Полностью восстанавливались права собственности бывших владельцев на городскую недвижимость, на промышленные предприятия и банки.

Предполагалось расширение прав местного самоуправления и общественных организаций, при этом политические партии не участвовали в выборах, их заменяли межпартийные и беспартийные объединения (муниципальные выборы на юге России в 1919 г., выборы Государственного Земского Совещания в Сибири осенью 1919 г.).

Существовал и «белый террор», не носивший, однако, характера системы. Вводилась уголовная ответственность (до смертной казни включительно) для членов партии большевиков, комиссаров, сотрудников ЧК, а также работников советской власти и военнослужащих Красной армии. Преследовались также противники Верховного Правителя, «самостийники».

Белое движение утверждало общероссийскую символику (восстановление трехцветного национального флага, герба Верховного Правителя России, гимна «Коль Славен наш Господь в Сионе»).

Во внешней политике провозглашались «верность союзническим обязательствам», «всем договорам заключенным Российской Империей и Временным правительством», «полноправное представительство России во всех международных организациях» (заявления Верховного Правителя России и Русского Политического Совещания в Париже весной 1919 г.).

Режимы Белого движения в условиях поражений на фронтах, эволюционировали в сторону «демократизации». Так, в декабре 1919 – марте 1920 гг. провозглашался отказ от диктатуры, союз с «общественностью». Это проявилось в реформировании политической власти на юге России (роспуск Особого Совещания и образование Южнорусского правительства, ответственного перед Верховным Кругом Дона, Кубани и Терека, признание независимости Грузии де-факто). В Сибири Колчаком провозглашался созыв Государственного Земского Совещания, наделенного законодательными полномочиями. Тем не менее, предотвратить поражения не удалось. К марту 1920 г. были ликвидированы Северо-Западный и Северный фронты, а Восточный и Южный утратили большую часть контролируемой территории.

Деятельность региональных центров

Последний период в истории российского Белого движения (март 1920 – ноябрь 1922 гг.) отличался деятельностью региональных центров на окраинах бывшей Российской империи:

— в Крыму (Правитель Юга России — генерал Врангель),

— в Забайкалье (Правитель Восточной окраины — генерал Семенов),

— на Дальнем Востоке (Правитель Приамурского Земского Края — генерал Дитерихс).

Эти политические режимы стремились отойти от политики «непредрешения». Примером стала деятельность Правительства Юга России, во главе с генералом Врангелем и бывшим управляющим земледелием А.В. Кривошеиным в Крыму, летом-осенью 1920 г. Начали осуществляться реформы, предусматривавшие передачу крестьянам «захваченной» помещичьей земли в собственность, создание крестьянского земства. Допускалась автономия казачьих областей, Украины и Северного Кавказа.

Правительство Восточной окраины России во главе с генерал-лейтенантом Г.М. Семеновым осуществляло курс на сотрудничество с общественностью, проведя выборы в Краевое народное совещание.

В Приморье в 1922 г. состоялись выборы Приамурского Земского Собора и Правителя Приамурского Края генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса. Здесь впервые в Белом движении был провозглашен принцип восстановления монархии через передачу власти Верховного Правителя России представителю династии Романовых. Предпринимались попытки координации действий с повстанческими движениями в Советской России («Антоновщина», «Махновщина», Кронштадтское восстание). Но эти политические режимы уже не могли рассчитывать на общероссийский статус, по причине крайне ограниченной территории, контролируемой остатками белых армий.

Организованное военно-политическое противостояние советской власти прекратилось в ноябре 1922 – марте 1923 гг., после занятия РККА Владивостока и поражения Якутского похода генерал-лейтенанта А.Н. Пепеляева.

Политические центры Белого движения с 1921 г. перешли в Зарубежье, где произошло их окончательное формирование и политическое размежевание («Русский Национальный Комитет», «Совещание послов», «Русский Совет», «Парламентский Комитет», «Русский Общевоинский Союз»). В России Белое движение закончилось.

Основные участники Белого движения

Белые в русскую гражданскую: кто они были и чего хотели

Беседа с историком Василием Цветковым

Сто лет назад в России бушевала гражданская война, красные воевали с белыми. Мы поговорили с доктором исторических наук, профессором МПГУ Василием Жановичем Цветковым о том, что представляло собой Белое движение: кто такие были белые, чего они хотели, почему их так назвали, каково было их отношение к религии вообще и Православию в частности.

Белые редко называли себя белыми

– Почему белых назвали именно белыми?

– В 1917 году и даже раньше, в период первой русской революции, белый цвет воспринимался в политическом спектре как цвет легитимизма и ассоциировался с монархией. Это было связано отчасти с историей Франции, где королевским гербом Бурбонов была белая лилия, а белый цвет во время Великой французской революции стал цветом французских роялистов.

– То есть этот термин родом из Франции, и им раньше обозначали сторонников «старого режима»?

– В основном да. Причем в России употреблялся нередко негативный контекст этого эпитета, исходивший от левой, революционной публицистики. А участники Белого движения не видели в этом цвете ничего плохого. Наоборот, считали, что им можно гордиться. Но тут есть важная деталь. Когда шла гражданская война в России, термин «Белое движение» почти не употреблялся самими «белыми». А вот в советской публицистике он использовался довольно широко.

Белые считали себя представителями и защитниками законной российской власти

«Белые» себя определяли как представителей и защитников законной российской власти. Например, Верховный правитель России адмирал Колчак. Он же не назывался Верховным правителем Белого движения. Либо использовалось название региона, в котором находились военные и политические структуры. Например, Правитель Юга России генерал Врангель в 1920 году. Деникин командовал Вооруженными силами юга России. А последнее белое правительство в России – Приамурский земский край на Дальнем Востоке – возглавил в качестве правителя генерал Дитерихс. То есть здесь определяющую роль в названии имел региональный аспект.

В зарубежье все стало по-другому. Участники Белого движения стали определять себя «белыми» больше с психологической, социокультурной позиции, а не с военно-политической и территориальной. И это было очень важно. Потому что они оказались на чужой земле, в другой стране. Надо было сохранить себя не просто как русских людей, но как сторонников определенной системы ценностей, за которые они отдавали жизнь во время гражданской войны. И определение «белые», эта «колористическая составляющая» стали здесь уместны.

Есть еще несколько толкований «белого» контекста. Белый цвет – цвет нравственной, духовной чистоты. Вспомните: белые одежды, белые ризы, белые, светлые ангелы. В физическом смысле белый цвет – это спектр цветов. И поэтому под «белыми» можно было бы обобщить разнообразие политических, военных сил, которые представляли противников большевиков в широком понимании этого слова.

Но все же, в контексте словоупотребления столетней давности, это сочетание использовалось преимущественно противниками белых, большевиками, как аналог реакции и восстановления монархии.

Правда, слово «белые» использовалось во время гражданской войны на Северо-Западе для обозначения бойцов Северо-западной армии Юденича. Один из танков, участвовавших в «походе на Петроград», назывался, например, «Белый солдат». Белый крест северо-западники нашивали на левый рукав шинели или кителя. Можно объяснить это тем, что армия Юденича считалась своего рода аналогом «белой гвардии», которая была в Финляндии и воевала с финской «красной гвардией» в 1918 году. Было еще толкование: «Балтийский крест», равноконечный, белого цвета.

Словосочетание «белая гвардия» употреблялось во время московских боев 1917 года, но лишь для обозначения нерегулярных воинских частей. Это были не юнкера, офицеры или кадеты, а гимназисты, студенты и курсистки, чиновники. Это была «гражданская» молодежь, выступившая против большевиков. Похоже на ополчение.

Но редко где еще в политическом контексте прилагательное «белые» употреблялось. Когда этим термином называют просто всех тех, кто выступил против большевиков, в этом есть очень большая доля условности, схематизма. Это сильно упрощает картину тогдашнего противостояния.

– Рискну сказать, что в принципе понятно, почему белые мало называли себя белыми. Ведь красный цвет более яркий, энергичный, воинственный. А белый цвет немного не от мира сего. И назвать себя белыми – это словно энергетически поставить себя в проигрышную позицию.

– Вы правы. Добавлю, что надо еще понимать следующее. Когда на территории России шла гражданская война, Белое движение предполагало себя в качестве реальной альтернативы Советской России, власти большевиков. А эта альтернатива должна иметь соответствующее наименование. Причем не психологическое, метафизическое, а совершенно конкретное: легитимная российская власть.

Пять признаков Белого движения

– Что объединяло тех, кого мы называем белыми? Это все-таки было какое-то единое движение, или оно состояло из совершенно разнородных сил?

– Когда я работал над докторской диссертацией, и даже раньше, в конце 1990-х годов, когда писал статьи в журнал «Вопросы истории» и в Большую Российскую энциклопедию («Белое движение»), я попытался выделить пять отличительных признаков.

Первое – это непримиримое противостояние с советской властью. Ведь если мы говорим, например, о меньшевиках и эсерах, то они против большевиков, но на определенных условиях. Иногда они с ними даже союзы заключали. В частности, когда левые эсеры вошли в состав Совета народных комиссаров в ноябре 1917-го, или когда они вместе с большевиками выступали против Колчака и поднимали восстания в Сибири.

Белые всегда были против большевиков и никогда не шли на компромисс с ними во время гражданской войны.

– То есть эсеры и меньшевики в белые не попадают?

– Они скорее попадают под определение «антибольшевистские силы» или «антибольшевистское движение». Термины «контрреволюция» и «антибольшевистское движение» гораздо шире, чем понятие «белые». То, что их всех называли «белыми», «врагами народа», это во многом пошло от В.И. Ленина. Для него все, кто не с большевиками, или «попутчики», или «враги». Как их проще назвать? Вот все стали «белыми», «контрреволюционерами», хотя это сильное упрощение.

Второй признак, тоже очень важный, – приоритет военной власти, военной диктатуры. Этим белые тоже отличались от антибольшевиков вообще. Потому что для антибольшевиков-социалистов военная диктатура была неприемлема. Возьмите позицию Керенского в 1917 году, когда он не пошел на союз с Корниловым. То же самое мы видим в 1918 году в Уфимской директории, которую сменил Колчак. В ней были демократы, антибольшевики, но не сторонники военной диктатуры. Они были сторонники коллегиальной власти, широкой коалиции всех тех, кто против большевиков, включая и военных.

Белые признавали превосходство единоличной власти, диктатуры, персонифицированной в военном лидере

А у белых четко признавалось превосходство единоличной власти, диктатуры, персонифицированной в военном лидере. Это мог быть Корнилов, Врангель, Юденич, Деникин, Колчак. Почему это важно? Потому что идет война. А раз идет война, значит, должен быть приоритет военной власти над гражданской.

Но здесь я хочу сделать важное пояснение. Сейчас часто делаются совершенно неверные выводы, что раз у белых была военная диктатура, значит, это был аналог фашистских режимов. Приводится тезис о якобы «тотальной зависимости» белых от иностранных государств. А потом на этих абсолютно надуманных основаниях делаются заявления об идентичности Колчака, генерала Власова или, например, режимов Франко или Пиночета. Но в Чили не было гражданской войны, если не считать боев в Сантьяго. Франко, победив в гражданской войне в Испании, оставался диктатором. Власов никогда не провозглашал своей преемственности от Белого движения. А у белых позиция была такая: военная диктатура необходима только на период военных действий. Как только война закончится, военные должны, условно говоря, «отойти в сторону», обеспечить выборы в Национальное собрание, уступить место политикам.

Но военная диктатура необходима только на период военных действий

И здесь мы подходим к еще одной отличительной черте понятия «белые». Ее можно определить как всероссийский масштаб политической программы. Это выразилось в признании Колчака Верховным правителем России. Он назначил Юденича и Миллера своими подчиненными. Его признал и Деникин, став его заместителем. И даже тогда, когда белые оказывались на «последней пяди русской земли» (как называл Крым Врангель), они все равно продолжали провозглашать всероссийский характер своей власти. Не сейчас, так в будущем.

А провозглашаемый всероссийский статус делал неизбежным центростремительный характер боевых операций белых армий. Были спланированы и проведены «поход на Москву» и «поход на Петроград». О походе в «сердце России» говорили и Врангель, и Дитерихс, и барон Унгерн, хотя их положение было весьма далеким географически от центральных губерний.

Четвертая черта – общность провозглашаемых политических программ. Иногда говорят, что военная диктатура делала ненужными какие бы то ни было политические программы. Дескать, военные – люди ограниченные, только командовать умеют. Но, во-первых, это несправедливо по отношению к тогдашним военным. Это были люди с широким кругозором и большим объемом знаний. Вспомним хотя бы Колчака, который был видным ученым-полярником, или Деникина – известного писателя и общественного деятеля.

Рядом с генералами были политики: кадеты – «воюющая партия» в те годы

Рядом с генералами были политики. Среди них надо особо отметить кадетскую партию. Кадеты, как и большевики, – «воюющая партия» в те годы. Кадетская интеллигенция работала практически во всех белых правительствах, в белом подполье. Многие погибли. Эта партия была почти сразу же после прихода большевиков к власти запрещена, объявлена партией «врагов народа». И в этой ситуации им приходилось сближаться с военными. Они давали им политическую опору и лозунги. Все программные вопросы у белых, если мы внимательно посмотрим: аграрный, рабочий, национальный – везде мы найдем сильное кадетское влияние.

Кадеты во многом создавали общность Белого движения. И хотя у белых фронтов почти не было территориального соприкосновения (они наступали из разных мест: из Сибири, с Севера, Северо-Запада, Юга), но была общность идеологическая, духовная.

И пятый признак: белые практически всегда использовали российскую национальную символику в качестве государственной. Это были наши бело-сине-красный триколор и двуглавый орел. Правда, вариации двуглавого орла могли быть разные: он мог быть без корон, под православным крестом, с мечом, с распростертыми крыльями, с опущенными крыльями… Но все равно эта символика оставалась общей: двуглавый орел и триколор.

Годовщина Февральской революции была праздником в Советской России

– Какие еще значимые политические фракции были среди белых, кроме кадетов? Как были представлены монархисты? Есть расхожее мнение, что монархистов в белом движении было мало.

– Это не так. Согласен, что среди министров белых правительств было мало бывших министров Императорского правительства, в белом руководстве не значилось ярких лидеров Союза русского народа или Союза Михаила Архангела. Почему-то считается, что эти две организации на 100% состояли из монархистов. Однако есть свидетельства, и не единичные, что многие рядовые члены Союза русского народа даже оказывались в большевистской партии. Многие, увы, жили по принципу «куда ветер подует». Раньше Государя Императора поддерживали, а стали выгодны большевики – пошли к ним. На это обращал внимание В.И. Ленин, когда заявлял, что в большевистскую партию проникло много старых бюрократов и чиновников и что надо чистить партию от таких «членов». И я думаю, Ленин был безусловно прав. Такие «члены» никакой партии силы не дадут. Это партийный «балласт», а не реальная сила.

Что касается кадетов, то надо отметить, что они очень быстро эволюционировали вправо. Уже к концу 1917 года очень многие заявляли о восстановлении монархии и отрекались от своих республиканских, «постфевральских» взглядов. Многие кадеты снова говорили о преимуществах конституционной монархии или же провозглашали позицию «непредрешения». Подразумевалось, что Белое движение не определяет форму правления – монархию или республику. Это сделает новое, избранное Национальное собрание.

В белой прессе, например, февраль 1917-го проклинали не стесняясь. Только эсеры и меньшевики им гордились, как и большевики. Это тоже надо помнить. Годовщина Февральской революции была праздником в Советской России, его отмечали каждый год как праздник «Низвержения самодержавия».

Или возьмите еще один яркий пример: состав гвардейских полков у белых. Не марковцев или корниловцев – это была так называемая «молодая гвардия», а тех полков Императорской гвардии, возрождение которых Деникин одобрил на юге России. Если взять биографический справочник «Белое движение» историка С.В. Волкова, то мы найдем в нем представителей практически всех наших дворянских родов. Там и Оболенские, и Голицыны, и Трубецкие, и другие знаменитые дворянские фамилии. Они вместе с Деникиным шли на Москву. Как после этого говорить, что монархисты не участвовали в Белом движении? А где же они были? В эмиграцию сразу же уехали? У многих и денег больших не было после всех «конфискаций». Или «гуталин варили», как полковник Тетькин в «Хождении по мукам»? Конечно, участвовали в Белом движении. В этом смысле и Ленин был опять же прав, когда определял многих белых как монархистов. На всех советских листовках и плакатах белых представляли как несущих восстановление «царского режима». В этом была доля истины.

– Значит, вы согласны с мнением, что при победе белых была бы восстановлена монархия?

– С очень большой долей вероятности. Монархия не исключалась в качестве окончательного решения для будущего Национального собрания. Тем более если учесть, что в выборах не имели бы права участвовать большевики, анархисты и левые эсеры.

Предполагалось, что Национальное собрание восстановит монархию – конституционную

Иное дело, какая монархия? Конечно, это не было бы уже самодержавие, а монархия конституционная, с парламентом. Но этот парламент мог бы сильно «поправеть».

– Как вы считаете, у каких белых армий были шансы на победу?

– Шансы на победу, чисто теоретически, были у тех, кто ближе находился к трем нашим, условно говоря, столицам. Киев Деникин взял, его армии подходили к Москве, а офицеры армии Юденича, как известно, видели купол Исаакиевского собора в Петрограде. Так как они признавали Колчака, то адмирал с полным основанием считал, что они выполняют общее дело. Правда, сам он из Сибири ничем помочь не мог, если только оттянуть на себя часть сил Красной армии. Но если бы были взяты Москва и Петроград, то он становился уже полным Верховным правителем. Ну а потом предполагалось созвать новое Национальное Учредительное собрание, которое примет главные решения о политическом и экономическом устройстве России.

Но вот в военных действиях у белых была другая проблема. Одно дело – подойти на максимально близкое расстояние к столицам, другое – их занять и там удержаться. Был риск просто погибнуть на подступах или во время уличных боев. С большой долей вероятности это можно было бы предположить в отношении малочисленной Северо-Западной армии. Под руководством главы Питерского горкома партии Г.Е. Зиновьева и Л.Д. Троцкого на улицах Петрограда было создано несколько рубежей обороны, сооружены доты, поставлены броневые башни, устроены системы перекрестного пулеметного огня и т.д.

К осени 1919 года Красная армия была уже хорошо сформирована и укреплена, в том числе идеологически

Нельзя забывать, что к осени 1919 года Красная армия была достаточно хорошо отмобилизована и сосредоточена. Полки имели «коммунистический каркас». В сентябре-октябре 1919-го были проведены массовые партийные мобилизации. Ленин не собирался «бежать» из Москвы. Он был уверен, и его убеждали Троцкий, Сталин и многие военспецы, что даже если временно придется отступить, то все равно белые не смогут одержать окончательную военную победу.

– То есть это была бы пиррова победа?

– Да. Это была бы победа с большими потерями. Примечательно, что сами белые считали, что они ближе всего к победе были осенью 1919 года. А вот Ленин считал, что больше шансов у противников советской власти было в 1918 году. Красная армия была тогда еще слаба, красный тыл тоже слабый. Ленин опасался интервенции больше, чем белых, считал, что десятой части армий Антанты в начале 1919-го было бы достаточно для уничтожения советской власти. А к концу 1919 года в Красной армии числится почти 1,5 миллиона человек, а у белых в лучшем случае полмиллиона. Уже из одного этого можно сделать вывод, что полную, окончательную победу одержать им было очень сложно.

Рассматривался, правда, еще вариант массовой сдачи в плен красноармейцев под ударами Деникина и Юденича, вариант, при котором Красная армия разваливается, несмотря на свою многочисленность. Но Красную армию на тот момент укрепили комиссары, был усилен партийный состав. Поэтому надеяться на то, что она так просто «развалится», было не очень реалистично.

– А кто был более жесток в гражданскую – белые или красные? Или жестокости проявлено было поровну?

Центр – и у красных, и у белых – почти не контролировал местную власть

Еще один важный аспект – степень контроля центральной власти над местными властями. Например, Я.М. Свердлов активно поддерживал политику «красного террора», расказачивания. Но он же был автором десятков директив, где говорилось о произволе местных чекистов. Свердлов обращался к Дзержинскому, и тот тоже пытался с этим бороться. А местные ЧК, в частности киевское или печально знаменитое харьковское, творили все, что хотели. Уральский облсовет самостоятельно принял решение о расстреле Царской Семьи. Дал Свердлов на это письменное указание или не дал, их не особо интересовало.

То же самое и у белых. У центральной власти было мало рычагов воздействия на местных атаманов, например. Колчак издавал неоднократные приказы о том, что надо восстанавливать правовую систему, вводил прокурорский надзор. Но кто соблюдал все эти директивы? Местный атаман, местная контрразведка, пользуясь законом о военном положении, проводили репрессии.

– Юридического понятия «белый террор» тогда не было. Я могу условно назвать «белым террором» систему репрессивных мер, которые применялись белыми правительствами, в том числе в условиях объявления военного положения. В отношении рядовых членов большевистской партии предполагалась многолетняя ссылка. Смертная казнь допускалась только к партийному руководству.

Слабость центральной власти – одна из черт любой революции. С одной стороны, власть хочет укрепиться, пытается позиционировать себя как власть, с которой считаются. А реальных возможностей это сделать у нее не хватает, потому что аппарат разлажен, не работают «приводные ремни». Центр дает общую директиву. А на местах эту директиву доводят до абсурда или до прямой противоположности тому, что в центре постановили.

– Какую роль в гражданскую играл национальный или, как порой тогда говорили, инородческий фактор?

– Для красных он не играл главной роли, потому что для них понятие «инородец» являлось пережитком царизма. Они считали важным поощрять выдвижение людей на руководящие посты не из титульной нации, будь то на Кавказе, в Туркестане, Украине и т.д.

Белые считали важным опереться на местную, национальную элиту, на местное дворянство: князья, паны, эмиры и т.д. Считалось, что с ними можно заключать договоры, сотрудничать. Ленин здесь был тоже в принципе прав, когда говорил, что против советской власти объединились «эксплуататоры без различия национальностей». Но если местная элита была категорически сепаратистской, то у белых, выступавших с позиций возрождения «Единой, неделимой России», ничего с ними не получалось.

– Можно ли сказать, что эта война была братоубийственной? В мемуарах Деникина есть эпизод, когда его армия штурмует какой-то город, а красные ожесточенно и умело отбиваются. И один белый офицер говорит другому офицеру: «Ну что вы хотите, там же русские дерутся». И дальше они замолчали, заминая тему.

– Да, конечно. Любая гражданская война – война братоубийственная.

– Иногда говорят, что это инородцы, евреи соблазнили наш народ. В красных были в основном те же русские?

– Это была братоубийственная война: брат на брата. Евреи были и в красной, и в белой армиях и органах власти.

Это была братоубийственная война: брат на брата

– Вы упомянули о зеленом терроре. Это и на территории России было? Или больше касается территории Украины?

– А откуда взялся сам термин «зеленые»? Что он означает?

– «Зеленые» – термин условный. Правильно сказать «повстанцы», повстанческое крестьянское движение. Вообще партизанское движение пытались поставить под контроль. Были не только красные, но и белые партизаны, в частности на Дону и Кубани. Они вошли позднее в состав белых армий. Например, Вешенское казачье восстание на верхнем Дону. М.А. Шолохов описал его в «Тихом Доне», когда вешенские повстанцы вошли в состав Донской белой армии.

Советское руководство поддерживало действия, в частности, сибирских и дальневосточных партизан. Последние, например, составили основу армии Дальневосточной республики – ДВР, а потом тоже вошли в состав Красной армии. Но во многом повстанческое крестьянское движение было самостоятельной силой, со своей спецификой.

– Насколько значим был религиозный фактор в Белом движении? Много ли среди офицеров и солдат было верующих? Были ли капелланы в белых армиях, благословляли ли их священники?

– Отношение к Русской Православной Церкви было одним из тех принципиальных отличий, которые разводили по «разные стороны баррикад» красных и белых.

Если в отношении, например, к судьбе помещичьих земель, «захваченных» крестьянами, в отношении к профсоюзам, к 8-часовому рабочему дню можно было найти схожие черты в советской политике и т.н. «левой политике правыми руками», проводимой белыми правительствами, то в отношении к Церкви позиции оказались принципиально противоположными. Отмечу следующее: Российское правительство адмирала Колчака полностью признавало правовой статус решений Поместного Собора Русской Православной Церкви, Православие признавалось «первенствующей» религией, создавались ведомства исповеданий, но они не имели права «указывать» Церкви ее положение, а, напротив, должны были оказывать всемерную помощь, в том числе и материальную, в обеспечении деятельности приходов; во всех белых армиях восстанавливались должности полковых священников, мулл и капелланов, возрождалась деятельность церковных приходов, а Дитерихс вообще признавал их основой местного самоуправления. Должны были быть пересмотрены принципы приходской деятельности, священники должны были вести активную проповедь. Восстанавливалось преподавание Закона Божия в школах. Создавались «Дружины Святого Креста и Зеленого знамени», в которых служили воины-христиане и мусульмане. Конечно, можно было бы найти и факты «согрешений» среди белых, но мы не найдем здесь фактов «поругания веры».

Хотелось бы отметить вот еще что: при работе над материалами о терроре во время гражданской войны мне встречались факты, особенно среди т.н. «террора зеленых», об убийствах православных священников. Многие из них нуждаются в дополнительном изучении, и, возможно, мы станем свидетелями новой канонизации.

В общем, история Белого движения еще далека от завершения.