Полисинусит что это такое у взрослых симптомы лечение

Что такое синусит хронический? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Мусаева Р. А., ЛОРа со стажем в 18 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

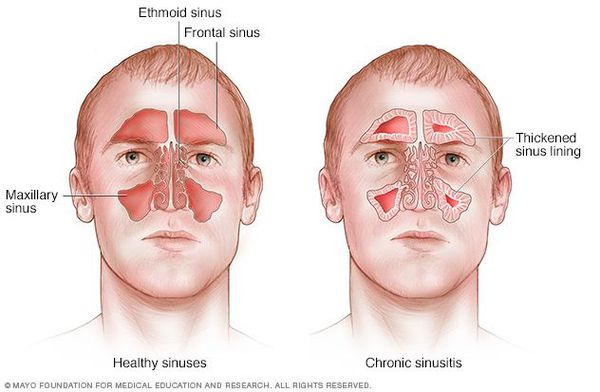

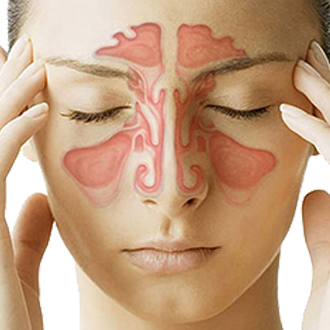

Хронический синусит (ХС) — это длительно текущее воспаление одной, нескольких или всех околоносовых (придаточных) пазух, склонное к рецидивам. Именно ХС является наиболее частым поводом обращения больных к оториноларингологу.

Основной причиной возникновения ХС является микролора, инфицирующая пазухи (чаще всего наблюдается полифлора). В основном при бактериальной посеве обнаруживается стафилококк, но помимо него встречается синегнойная палочка, протей и кишечная палочка. Также при ХС можно обнаружить и анаэробную флору.

Особое место в образовании ХС занимает грибковая флора (аспергилл, пеницилл, кандида), которая первично не является этиологическим фактором синуситов, но развивается вследствие суперинфицирования при дисбактериозах и в дальнейшем может стать доминирующей (или единственной) флорой, поддерживающей хроническое воспаление носовых пазух.

Хронический синусит очень часто встречается у больных с различными иммунодефицитными состояниями, синдромом Картагенера, синдромом Янга и муковисцидозом. [3]

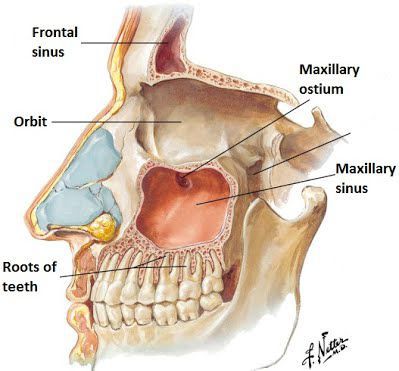

Также на развитие ХС влияет аномалия соустья (отверстия) между пазухой и полостью носа. Она может возникнуть в связи с искривлением носовой перегородки, разрастанием полипов в носовой полости, утолщением слизистой полости носа из-за аллергического отёка, патологическим строением средней носовой раковины и крючковидного отростка, гиперпневмотизацией решётчатой буллы и клеток agger nasi. Всё вышеперечисленное нарушает механизмы естественного клиренса (скорости очищения). [3]

Появлению ХС способствуют очаги других хронических инфекций, расположенные «по соседству»: хронический тонзиллит, аденоидит (у детей), патология зубов (одонтогенный гайморит).

Провоцирующими факторами для частых обострений хронического синусита могут стать также ОРВИ и частые переохлаждения.

Симптомы хронического синусита

Симптомы хронического синусита (при условии отсутствия обострения) менее выражены, чем при остром синусите. На характер клинических проявлений и их выраженность влияет форма синусита, локализация воспаления, количество поражённых пазух, причины возникновения болезни, проходимость соустья и другие факторы. [4]

К основным симптомам ХС относят:

Патогенез хронического синусита

Формирование околоносовых пазух у ребёнка происходит тогда, когда он находится ещё в утробе матери. С самого рождения и до 20 лет жизни человека они постепенно «созревают». Так, у грудничков лобные пазухи отсутствуют, в то время как остальные пазухи находятся в зачаточном состоянии и постепенно формируются пока ребёнок растёт, и кости его лица увеличиваются.

В образовании слизи принимают участие бокаловидные клетки мерцательного эпителия, покрывающего пазухи с внутренней стороны. К соустьям (отверстиям) околоносовых пазух слизь продвигается благодаря движению ресничек эпителия. Обычно скорость такого продвижения составляет 1 см/мин. Размеры и диаметр соустий небольшие и равны примерно 1-2 мм.

При хроническом воспалении слизистых оболочек пазух возникают следующие процессы:

Также часто происходят и необратимые процессы в слизистой оболочке пазух.

Классификация и стадии развития хронического синусита

Несмотря на большое количество предложенных к настоящему времени классификаций хронических синуситов, наиболее приемлемой в клиническом отношении остаётся классификация, созданная Б.С. Преображенским (1956 год). [4] Согласно этой классификации различают следующие хронические синуситы:

При экссудативных ХС формируется серозный, гнойный или серозно-гнойный секрет. Он выделяется воспалённым эпителием носовой пазухи в связи с её инфицированием вредоносной микрофлорой. [4]

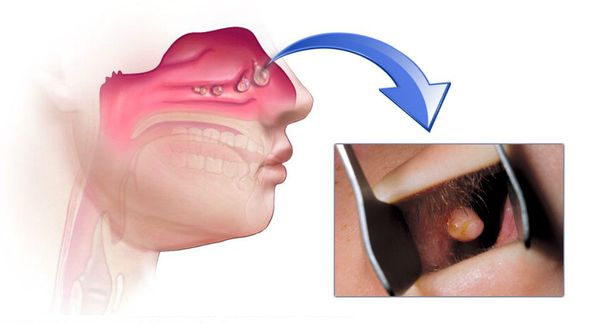

При продуктивных ХС происходит пролиферация — разрастаются эпителиальные оболочки. В результате этого процесса образуются полипы в пазухах, которые зачастую проникают в полость носа.

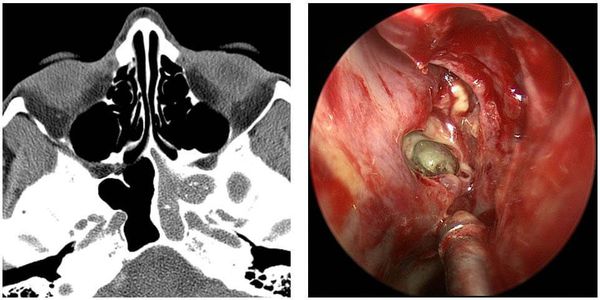

Холестеатомный ХС характеризуется развитием в пазухе холестеатомных масс вследствие эмбрионального заноса. [6] [8]

Помимо данных форм ХС различают также грибковые, кистозные и одонтогенные.

Грибковый ХС (мицетома) проявляется мучительной ноющей болью, заложенностью носа и различного рода выделениями, характер которых зависит от вида грибка:

Кистозные ХС отличаются наличием кист в пазухах (чаще в гайморовых). Постоянный хронический воспалительный процесс в носовых пазухах нарушает барьерные функции слизистой оболочки. Это, в свою очередь, провоцирует формирование кистозных изменений. [1]

Одонтогенный ХС (гайморит) — особая форма воспаления, которая возникает по двум причинам:

Всё этого возникает сообщение между пазухой и ротовой полостью — ороантральная фистула. [3]

Помимо прочего выделяют три степени тяжести ХС:

Осложнения хронического синусита

При частых обострениях хронических синуситов, неправильно пролеченных или, чаще, недолеченных синуситов могут возникать серьёзные осложнения.

Риногенные орбитальные (глазничные) осложнения

Инфекция, возникшая в пазухах носа, через вены или с помощью контактного механизма передачи может распространиться в район глазницы. Этот процесс способен привести к появлению периостита, абсцесса и флегмоны глазницы, реже к невриту глазного нерва. Все перечисленные выше осложнения могут протекать в сопровождении экзофтальма и ограничения движения глазного яблока. Данный тип осложнений ХС может статьи причиной возникновения слепоты.

Риногенные внутричерепные осложнения

Внутричерепные осложнения в два раза чаще возникают у мужчин, чем у женщин, [5] [7] и являются самыми тяжёлыми и опасными последствиями ХС. В первую очередь речь идёт об арахноидите, экстра- и субдуральных абсцессах, менингите, тромбозе пещеристой пазухи. Ко второй группе часто встречающихся осложнений относятся патологии, связанные с травмой носа или околоносовых пазух. Достаточно редко встречаются осложнения, возникающие по причине нагноений в полости носа или области наружного носа (абсцесс перегородки, фурункул и карбункул носа).

Внутричерепные осложнения происходят в результате вирусных инфекций, которые провоцируют обострение синуситов. Это приводит к тому, что сопротивляемость организма по отношению к раздражителям снижается, а активность патогенных микроорганизмов — возрастает. [4]

Возникновение того или иного внутричерепного осложнения зависит от проникновения конкретной инфекции: стрептококк вызывает абсцесс головного мозга, пневмококк — менингит, стафилококк — тромбофлебит синусов. [7] Однако часто при абсцессах обнаруживают стафилококковую флору.

Все вышеперечисленный виды инфекции способны проникнуть в полость черепа тремя путями:

Диагностика хронического синусита

Диагностика хронического синусита предполагает нижеперечисленные методы исследования.

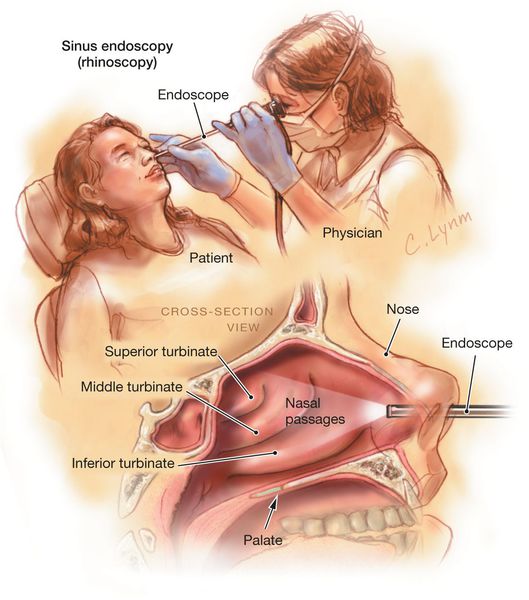

Проведение физикального осмотра осуществляется с помощью передней риноскопии и фарингоскопии. Осмотр проводит врач-отоларинголог.

Опрос больного (сбор анамнеза заболевания).

Эндоскопия носовой полости предназначена для рассмотрения аномалий строения структур носа и состояний выводных соустий, а также для проверки на присутствие полипов и иных образований в носовой полости.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) проводится чаще в скрининговых целях, помогает в диагностике кист лобной и верхнечелюстной пазух.

Рентгенография определяет, насколько утолщены слизистые оболочки пазух, а также горизонтальный уровень жидкости или тотальное снижение пневмотизации пазухи.

Компьютерная томография (КТ) считается одним из наиболее информативных методов диагностики при ХС, целью которого являются:

Магнитно-резонансная томография (МРТ) лучше всего визуализирует мягкотканные структуры. Но, не смотря на это, данный метод диагностики не является базовым исследованием. Воздух и костные структуры имеют одинаковую интен сивность сигнала при проведении МРТ, а эта особенность не позволяет определить проходимость воздушных пространств, которые соединяют пазухи с носовой полостью. Однако МРТ применима в случаях подозрений на грибковое или опухолевое поражение околоносовых синусов и при возникновении осложнений ХС.

Диагностическое зондирование и пункция способствуют оценке объёма и характера содержимого поражённой пазухи и получению представления о том, насколько проходимы её естественные отверстия.

Бактериологическое исследование для определения причинности воспаления использует пробы, полученные при пункции воспалённой пазухи или носовой полости. [3]

Лечение хронического синусита

Первостепенные задачи лечения ХС:

На то, какой будет терапия, влияет локализация и форма воспаления, причина его возникновения, а также наличие или отсутствие обострения. [4]

Консервативная терапия

При развитии обострения в околоносовых синусах применяется базисное лечение антибиотиками, которое зависит от вида возбудителя, выявленного во время диагностики. Однако антибиотикотерапия применима не ко всем видам ХС (лишь к хроническим воспалениям средней и тяжёлой степени). Также данный вид лечения нельзя использовать при грибковом ХС, так как в этом случае следует применять противогрибковые препараты (дифлюкан, флуконазол, нитстатин, леворин, интраконазол и другие). При аллергических синуситах показано проведение неспецифической общей и местной консервативной терапии.

Лечение бактериальных форм ХС средней и тяжёлой степени предполагает назначение антибиотиков ещё до результатов, получаемых при микробиологическом исследовании через несколько дней. Не смотря на то, что диагностика патогенной микрофлоры позволяет выбрать оптимальный для лечения антибиотик, всё же метод эмпирической антибиотикотерапии является оптимальным. При этом особое внимание уделяется чувствительности к препарату типичных возбудителей заболевания: S.pneumoniae и H.influenza.

Антибиотикотерапия предполагает применение следующих групп препаратов по выбору:

Лечение ХС на фоне иммунодефицитных состояний, продлённой назогастральной интубации, при муковисцидозе, а также при одонтогенном синусите представляет большие сложности. Возбудителями, вызывающими наиболее тяжёлые, нетипичные формы синусита, нередко бывают золотистый и эпидермальный стафилококк, Pr.vulgaris, Pr.aeruginosa, кишечная палочка, а также микроорганизмы, считающиеся сапрофитирующими обитателями носоглотки (зеленящий стрептококк, менингококк, стафилококк гемолитический). При эмпирическом выборе оптимальными препаратами с позиции спектра антибактериальной эффективности являются цефалоспорины (цефтриаксон), карбапенемы (меропенем) или фторхинолоны 3-4 поколения, назначаемые внутривенно при тяжёлой степени ХС.

В случае, если причиной возникновения ХС явилась обструкция естественных соустий пазух носа, пердусмотрено применение сосудосуживающих препаратов (деконгенсантов), назначаемых коротким курсом в виде капель и аэрозолей (ксилометазолин, оксиметазолин, тетризолин и другие).

Иными способами лечения ХС являются носовые души, промывание носовой полости тёплым изотоническим раствором и физиотерапия (УВЧ, УФО, микроволновая, ультразвуковая терапия, а также лазеротерапия).

Оперативная терапия

Хирургическое лечение показано в следующих случаях:

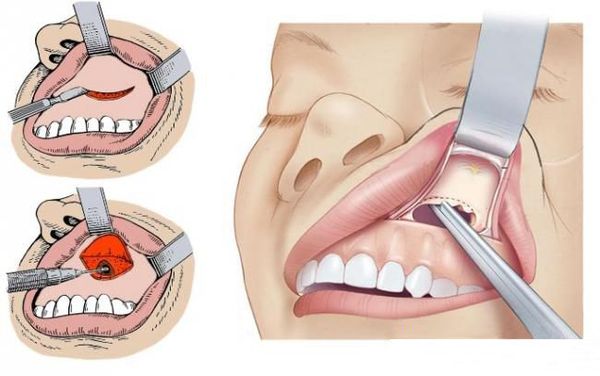

Выполнение пункции и зондирования пазух носа считается одним из важных методов лечения ХС. С помощью этих процедур эвакуируется патологическое отделяемое, после чего с применением антисептического раствора промывается поражённая пазуха и вводится лекарственный препарат. Наиболее лёгкой и часто проводимой процедурой является пункция верхнечелюстной пазухи. [3]

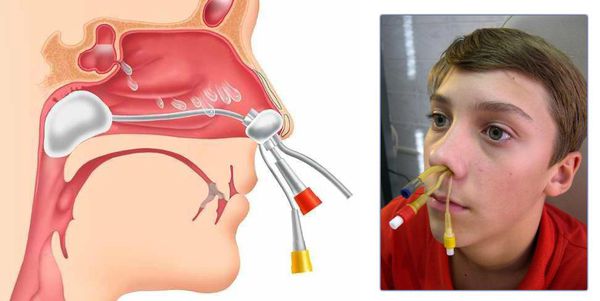

По сравнению с проведением повторных пункций более эффективным методом лечения является дренирование. После пункции в пазуху вводится постоянный дренаж, который позволяет промывать пазуху несколько раз в сутки.

Помимо данных методик активному опорожнению пазух и введению в них лекарственных препаратов способствует метод вакуумного перемещения жидкости или применение синус-катетера ЯМИК.

При полипозных ХС, которые сочетаются с полипозом носа, показана полипотомия. Она проводится как классическим методом (полипной петлёй), так и с использованием современных методик (радиоволны) под контролем эндоскопии.

Существуют стандартные операции:

На данный момент современные внутриносовые операции на пазухах носа производятся под контролем эндоскопа или операционного микроскопа, которые позволяют хирургу детально контролировать все этапы операции.

Суть этих операций — ревизия стенозированных естественных отверстий поражённых синусов, устранение анатомических аномалий и полипов, которые блокируют их проходимость. При условии восстановления вентиляции и дренажа поражённых пазух патологические изменения в слизистой оболочке подвергаются обратному развитию, и она приобретает нормальный вид. В этом случае удалению подлежат только участки необратимо изменённой слизистой оболочки, кисты, полипы. Их удаление осуществляют через расширенное естественное соустье пазухи внутриносовым доступом. [3]

Прогноз. Профилактика

Прогноз считается благоприятным при условии своевременного адекватного лечения. Возможно полное восстановление трудоспособности. Однако при отсутствии правильного лечения или самолечения могут развиться опасные для жизни осложнения.

Методы профилактики ХС предупреждают появление заболевание. Поэтому необходимо:

Синусит

Что такое синусит

Симптомы синусита

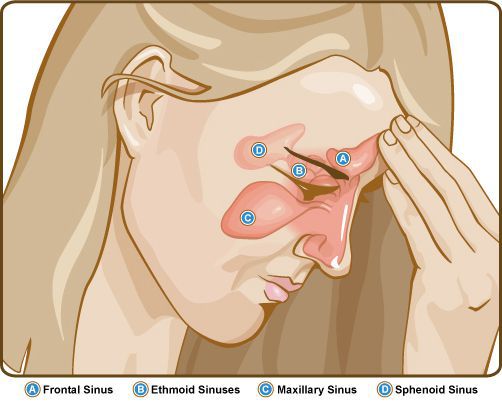

Частым симптомом синуситов становится головная боль. Ее локализация меняется в зависимости от области поражения. Так, головная боль при гайморите наблюдается в районе носа и под глазами, при фронтите — в области лба и переносицы, при этмоидите — в переносице и на лбу, а также за глазными яблоками, при сфеноидите — в затылке и верхней части лба. Физические нагрузки при синусите усиливают головную боль.

Синусит у детей

Симптомы этмоидита у детей:

Симптомы гайморита у детей:

Симптомы гаймороэтмоидита хронической формы у детей:

При обострении хронического гаймороэтмоидита обильно отходит выделяемое слизисто-гнойного характера, заметна отечность, боль распространяется по траектории тройничного нерва.

Симптомы фронтита острой формы у детей:

Симптомы фронтита хронической формы у детей:

Симптомы сфеноидита острой формы у детей:

Симптомы сфеноидита хронической формы у детей:

Симптомы синусита грибковой природы у детей:

Виды синусита

Типология синуситов

Современная медицина выделяет 3 типа синуситов:

Начальную стадию развития синусита символизирует катаральный тип. Ему свойственно наличие слизистых выделений из носа и отека слизистых в пазухах. Этот этап хорошо поддается лечению, которое, как правило, не отличается большой продолжительностью. Полезно будет узнать, что основной причиной катарального синусита является недолеченный насморк.

При гнойном синусите на поверхности придаточных пазух отмечается наличие бактерий и иных патогенов. Для обострений этого типа синусита характерна высокая температура. Если запустить гнойный синусит, то воспаление может перейти на кости.

О смешанном синусите говорят при наличии гнойно-слизистых выделений из носа.

Формы синусита

В зависимости от локализации воспалительного процесса, медики выделяют фронтит (воспалительный процесс затрагивает лобные пазухи), гайморит, или максиллярный синусит (воспалению подвергаются гайморовы, они же верхнечелюстные, пазухи), этмоидит (воспаление распространено в решетчатых полостях) и сфеноидит (при воспалении клиновидной полости). Рассмотрим каждую форму в отдельности.

Фронтит относят к наиболее тяжелым формам синусита, как по течению болезни, так и по ее лечению. Основными признаками фронтита считаются ноющие и давящие головные боли в области лба. При механическом воздействии на эту область боли усиливаются. Кожа в области лобных пазух может приобретать красный оттенок и отекать. Фронтит лечится посредствам комплексной терапии, включающей медикаментозное лечение, промывание придаточных пазух и пункцию.

Самой распространенной формой синусита является гайморит. Гайморит может быть одонтогенным. Одонтогенный гайморит говорит о том, что причиной заболевания стало воспаление и распространение патогена из больных зубов, точнее из корней зубов верхнего ряда. Одонтогенные гаймориты делятся на перфоративные и неперфоративные. Перфоративные одонтогенные гаймориты развиваются после удаления зубов. Для них характерно образование свища между полостью рта и верхнечелюстной пазухой, через который и происходит инфицирование последней. Неперфоративный одонтогенный гайморит развивается при наличии хронической формы периодонтита.

У пациентов с гайморитом наблюдается боязнь света, слезоточивость, болевые ощущения в области корня носа, скул, висков и лба. При благоприятных для болезни условиях боль может распространиться на все лицо. Еще одним симптомом гайморита является отечность век и щек.

При этмоидите у пациента наблюдаются боли давящего и стреляющего характера в области переносицы, а также корня носа. Для детского этмоидита характерно развитие конъюнктивита, отечность век, вплоть до симптомов экзофтальма. Чаще всего этмоидальный синусит проявляется вместе с остальными формами синуситов, а не отдельно. Лечение этмоидита складывается из медикаментозной терапии, физиопроцедур и хирургического вмешательства (при тяжелых случаях или хронической форме).

Наиболее редким видом синусита является сфеноидит. Отличительными симптомами этой формы считаются боль в области затылка и двоение в глазах. Развитию сфеноидита способствуют аномалии выводного отверстия клиновидной полости, полипы, опухоли и инородные тела в пазухе, а также искривления носовой перегородки. Лечение сфеноидита, как правило, заключается в хирургическом вмешательстве, так как медикаментозная терапия малоэффективна.

Классификация синуситов

Отдельно выделяют полипозный синусит. Причины его возникновения до конца не изучены. Как правило, он наблюдается у пациентов с бронхиальной астмой и непереносимостью нестероидных противовоспалительных средств. При проведении гистологической диагностики слизистых в условиях полипозного риносинусита обнаруживают эозинофильные воспаления.

По степени тяжести синуситы делятся на легкие, средние и тяжелые.

Диагностика синусита

Лечение синусита

В большинстве случаев, только заболев, люди начинают интересоваться, как вылечить синусит, какие лекарства принимать и обязательно ли проводить операцию. Рассмотрим подробнее аспекты лечения синуситов.

Как и любое другое заболевание, синусит лучше лечить при раннем выявлении. Такая терапия включает этиотропное, патогенетическое и симптоматическое лечение. Этиотропная терапия направлена на устранение причин синусита и включает в себя антибиотики, действующие против возбудителей заболевания: пневмококков, палочек Пфейфера, Moraxellacatarrhalis, в основном. Тяжелее всего протекает синусит, вызванный пневмококками, и именно он больше остальных способен вызывать осложнения. Для лечения бактериального синусита врачи назначают следующие виды антибиотиков: b-лактамы, макролиды и фторхинолоны. Примерами b-лактамов служат Амоксициллин. К макролидам относятся Кларитромицин и Азитромицин (Сумамед). Левофлоксацин и Моксифлоксацин входят в состав фторхинолонов.

Патогенетическое лечение направлено на остановку самого механизма развития заболевания, в данном случае — синусита. Такая терапия гнойного синусита позволяет восстановить аэродинамику за счет разжижения экссудата и его выведения из носовой полости. Для стимулирования отвода выделений из пазух носа есть инвазивные и неинвазивные способы. Распространенным инвазивным методом является пункция гайморовой пазухи. Пункцию проводят с обезболиванием. Это эффективный метод, но он имеет ряд возможных осложнений: повреждение крылонебной ямки, образование эмфиземы под кожей, коллапс и др.

Эффективным и безопасным методом лечения синусита является ЯМИК-катетеризация. Процедура ЯМИК болезненная (как и пункция). Ее нерационально проводить при поражении одной пазухи, так как могут заразиться здоровые полости. Катетер состоит из двух трубок и двух баллончиков для нагнетания давления.

В комплексной терапии синусита применяют антигистаминные и противоотечные препараты. Антигистаминные лекарства предотвращают проявление аллергической реакции, а противоотечные устраняют отек сосудов. Важно помнить, что противоотечные препараты повышают артериальное давление.

На фоне медикаментозного лечения врач может направлять пациента на физиопроцедуры (УВЧ, электрофорез и др.)

Лечение синусита в домашних условиях

Гомеопатическое лечение синусита

Хирургическое лечение

Операция при синусите может быть назначена при одонтогенном гайморите, полипозном, гнойном синусите и при частых рецидивах заболевания. Хирургическое вмешательство в околоносовые пазухи включает выбор подхода к самим синусам, операционную технику и концепцию хирургического лечения. Подходы к синусам бывают экстра- и эндоназальными, а также комбинированными. К технике, применяемой в ходе операции, относят эндоскопы, микроскопы, освещающие приборы и др.

Пациенты после лечения бактериального типа синусита должны наблюдаться у отоларинголога. Сняться с диспансерного наблюдения можно при условии отсутствия возвращения болезни в течение года.

Полисинусит

Что такое полисинусит?

Полисинусит – это одновременное воспаление сразу нескольких околоносовых пазух (ОНП). Заболевание может протекать остро или хронически. Болезнь относится к числу распространенных патологий ЛОР-органов (частота выявляемости около 15-20%).

Полисинусит – заболевание, которое не представляет прямой угрозы жизни пациента. Однако полисинусит существенно ухудшает ее качество из-за развития неприятных симптомов. Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, патология может привести к вовлечению в патологический процесс близлежащих тканей глазницы, уха или оболочек головного мозга.

Своевременное начало консервативного лечения острого полисинусита оказывается успешным. В 70-84% случаев болезнь удается радикально устранить. Хронические формы переводятся в фазу стойкой ремиссии.

Виды полисинусита

Классификация базируется на использовании различных критериев для характеристики этого заболевания. В зависимости от формы бывают следующие полисинуситы:

В зависимости от причины развития полисинуситы бывают:

В зависимости от тяжести заболевания традиционно выделяют три формы:

Выбор метода лечения зависит от особенностей клинической картины конкретного случая, а также от общего самочувствия пациента.

Симптомы полисинусита

Проявления полисинусита являются следствием воспаления околоносовых пазух. Это ведет к нарушению функции их слизистой оболочки с развитием характерных симптомов:

В детском возрасте полисинусит также может проявляться сухим кашлем. Этот симптом возникает как защитная реакция на локальное воспаление в области ОНП. При отсутствии адекватного лечения микроорганизмы могут мигрировать на другие отделы верхних дыхательных путей (гортань, трахея, бронхи).

Причины полисинусита

Полисинусит может развиваться как самостоятельно, так и быть следствием другого заболевания. В основе патологии лежит локальное воспаление. Полисинусит часто регистрируется при ослаблении природных защитных сил организма, когда слизистая оболочка не может самостоятельно предотвратить формирование очага воспаления.

Непосредственные причины полисинусита – это микроорганизмы:

Факторами риска развития полисинуситов являются частые травмы носа и лица, наличие аллергии, работа в запыленной обстановке, генетическая предрасположенность, анатомические аномалии (узкие соустья пазух, искривление носовой перегородки).

Помимо этого немаловажным и часто встречаемым фактором является привычка регулярно сморкаться. При очередном таком акте давление в носовых ходах и ОНП достигает 60-80 мм рт.ст. Этого достаточно, чтобы во время сморкания бактерии проникли в околоносовые пазухи.

Получить консультацию

Почему «СМ-Клиника»?

Диагностика полисинусита

Диагностика полисинусита предусматривает комплексное отоларингологическое обследование пациента с применением лабораторных, а также инструментальных методик. ЛОР может заподозрить множественное поражение околоносовых пазух еще при первом осмотре больного. Опытный врач обращает внимание на характерные жалобы и возможные простудные заболевания в анамнезе.

Для оценки состояния носовых ходов выполняется передняя риноскопия. Врач оценивает выделения из носа, степень обтурации ходов, наличие патологических разрастаний. Дальше осматривается ухо и ротоглотка для выявления других возможных причин воспаления.

Для подтверждения диагноза проводятся следующие процедуры:

Вспомогательным методом диагностики является диафаноскопия. ЛОР вводит специальную лампочку в ротовую полость для подсвечивания пазух. С помощью этой методики можно выявить изменение пневматизации (воздушности) пораженной структуры. Диафаноскопия наиболее информативна в диагностике односторонних процессов. Если пазухи поражены с двух сторон, увидеть визуальные изменения труднее.

Эффективным методом диагностики и одновременно лечения является пункция пораженной пазухи. С помощью специального инструмента ЛОР делает прокол. Врач может оценить содержимое пазухи и его количество. При эвакуации слизи или гноя человек сразу отмечает улучшение состояния.

Каждому пациенту с подозрением на полисинусит назначается стандартный комплекс лабораторных тестов – общий анализ крови и мочи, коагулоргамма, анализ на инфекции (сифилис, вирусные гепатиты, ВИЧ). В случае выявления изменений, характерных для бактериальной инфекции, назначается бактериологический посев выделений из носа с антибиотикограммой. Такой тест позволяет определить конкретного возбудителя и его чувствительность к антибактериальным средствам.

Мнение эксперта

Как ЛОР, хочу сказать, что полисинусит – это довольно распространенное заболевание, которое требует особого внимания. Высокая частота встречаемости связана с несвоевременным обращением пациентов за медицинской помощью при появлении симптомов-предвестников. В итоге создаются условия для перехода болезни в хроническую форму, которая сопровождается постоянными сменами фаз обострения и ремиссии.

Радикально устранить полисинусит можно. Для этого стоит сразу же обратиться за помощью к ЛОРу. В большинстве случаев с заболеванием удается справиться с помощью консервативного лечения. Хирургическое вмешательство показано тем пациентам, у которых присутствуют различные аномалии строения ОНП, являющиеся провоцирующим фактором развития патологии.