Поэт и толпа пушкин о чем

Кратко об авторе

Один из самых известных деятелей русской литературы XIX века А. С. Пушкин родился 26 мая [6 июня] 1799 года в Москве. Свой талант он, видимо, унаследовал от отца — поэта и острослова, а внешность — от знаменитого прадеда, африканца Абрама Петровича Ганнибала. Того самого мавра, который был воспитанником и слугой царя Петра I.

Современным школьникам Александр Сергеевич известен в первую очередь как поэт. Однако одной поэзией его вклад в русскую литературу не ограничивался. Он также был талантливым:

Няни и бабушки, с которыми прошло практически всё детство поэта, вспоминают его как талантливого, но очень непоседливого мальчика. Он любил учиться, но если ему было что-то неинтересно, заставить его выучить урок было невозможно.

Детство и юность поэта пришлись на годы Отечественной войны (1812). Эти события во многом повлияли на его мировоззрение и отразились в творчестве. Лирическая тематика произведений, написанных в послевоенные годы (1813 — 1815), стала перемешиваться с философской. Юный Пушкин начал задумываться о бренности бытия и смысле жизни.

По мере взросления в произведениях Пушкина всё чаще стали прослеживаться политические нотки. Он разделял недовольство народа действующей властью. Поддерживал акции протеста и восстания, которые, несмотря на жёсткое подавление властями, так и не могли стихнуть окончательно.

За свою короткую, но насыщенную жизнь поэт написал много произведений, которые принесли ему известность. Умер он в 1837 от огнестрельного ранения, полученного на дуэли. Ему было всего 38 лет.

История создания

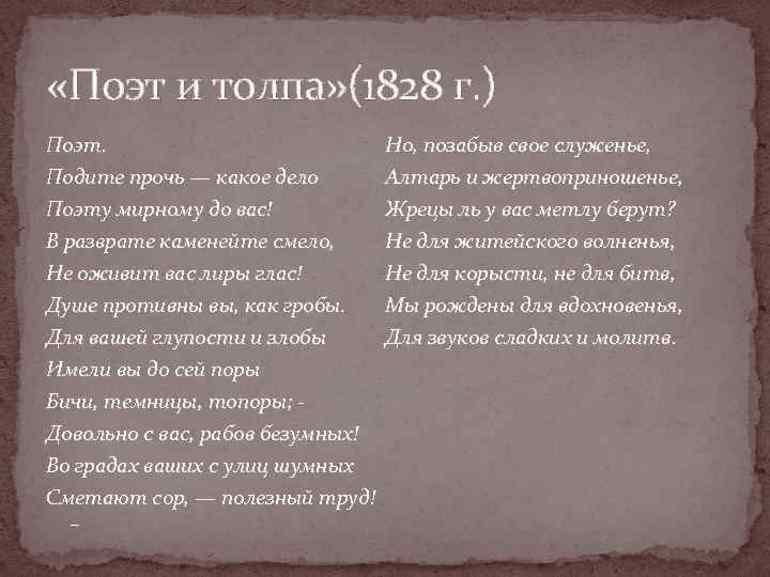

Стихотворение было написано в 1828 году и носило первоначальное название «Чернь». Это были непростые годы для поэта. Он был в опале у действующей власти. Долгое время находился в ссылке. Все его произведения проходили через жёсткую цензуру.

Это заметно, даже если просто проанализировать «Поэт и толпа». Окончательное название произведение получило уже в 1836 году. Почему автор решил его поменять, доподлинно неизвестно. Возможно, для того, чтобы пройти цензуру и пустить его в публикацию.

Если попробовать охарактеризовать стихотворение одним словом, то в голову сразу приходит прилагательное «хмурый». Оно как нельзя точно подходит для описания внутреннего мира поэта в тот период.

Анализ стихотворения

Если описывать произведение сухим языком литературного разбора, то анализ «Поэт и толпа» Пушкина будет выглядеть следующим образом:

Стихотворение написано в форме диалога. Однако использование различных приёмов и средств выразительности образов и действий делает произведение легко читаемым и понятным для восприятия даже юным ценителям творчества автора.

Жанр и композиция

Несмотря на то что стихотворение написано в форме диалога между героем (поэтом) и чернью (народом), философии и лирики в «Поэте и толпе» Пушкина тоже немало. Используя метафоры, эпитеты и сравнения, автор как бы хочет показать читателю ту пропасть непонимания, что присутствует между образованными и простыми людьми.

Главный герой (поэт) пытается донести до народа (черни) духовные ценности. Он искренне злится, что его не понимают и не ценят его творчество. Однако он ведь и сам далёк от проблем простого народа, для которого главное в жизни — это материальные ценности. Невозможность выстроить правильные взаимоотношения с людьми, для которых глиняный горшок для приготовления пищи ценнее античной статуи, раздражают героя.

Хотя всё произведение имеет чёткую и законченную мысль, условно всю композицию можно разделить на четыре части:

Это произведение неслучайно включено в общеобразовательную школьную программу. Несмотря на сложность рифмовки, стихотворение легко читается и понятно даже подросткам. А сложные взаимоотношения между людьми разных социальных статусов всегда были и будут актуальной темой для написания различных философских работ и сочинений.

Тема и смысл

Тема «Поэта и толпы» проста и понятна — это конфликт между неравными сословиями людей. Однако смысл стихотворения можно понимать по-разному. Автор как бы даёт читателю выбор для симпатии.

Кому-то ближе по духу позиция народа (черни), которому не до духовных ценностей. Вся его жизнь — выживание. Трудно восхищаться античными статуями и вникать в смысл красивой песни поэта на пустой желудок. Поэт же сыт и ухожен. Он может себе позволить тратить время на размышления и философию об искусстве и красоте. Он просто не может понять, что у народа (черни) другие ценности в жизни.

Кто-то симпатизирует поэту и считает его мнение правильным. Нельзя жить только материальными ценностями. Такая позиция может привести только к деградации. Народ должен развиваться, учиться понимать красоту. Ведь, как известно, искусство вечно, в отличие от человеческой жизни.

Так или иначе, идея, которую Пушкин вложил в это произведение, полностью раскрыта. Он хотел показать непреодолимые разногласия между различными прослойками общества, и это у него получилось. Лирой пороки исправить невозможно.

Краткий анализ стихотворения «Поэт и толпа» по плану

1. История создания

На черновике стихотворения «Поэт и толпа», (которое первоначально имело название «Чернь»), стоит дата создания – 15 мая 1829 года.

Впервые оно увидело свет в альманахе «Северные Цветы» в 1830 году.

По мнению некоторых литературоведов, этим произведением Пушкин пытался переосмыслить и понять взаимоотношения поэта с недружественным окружением.

Хотя он и заимствует у Еврипида (древнегреческого драматурга) сцену разговора поэта с толпой, в диалоге отражены личные настроения поэта, вызванные событиями собственной жизни.

Это довольно сложный период в жизни Пушкина. Он много и плодотворно работает, но недоброжелатели утверждают, что поэт «исписался». Друзей всё меньше, личная жизнь не складывается.

Давит поэта и постоянный контроль со стороны царской охранки. Он жаждет свободы, движения, изъявляет желание отправиться то в действующую армию, то за границу, но на все свои просьбы получает от Бенкендорфа отказ. И живой, жизнелюбивый поэт всё чаще впадает в отчаяние.

2. Литературное направление

По построению стихотворение «Поэт и толпа» относится к классицизму. Упоминания о лире, алтаре, статуе Аполлона говорит о том, что автор переносит действие в античную эпоху.

Но по отражению жизненных реалий произведение относится к литературному направлению реализм. Реальны чувства лирического героя, реален конфликт между двумя сторонами, которые так и не приходят к согласию.

3. Род

Произведение «Поэт и толпа» лирико-драматического рода.

Выражая чувства и переживания героя (лирика), оно представляет собой, в то же время, драму, поскольку и построено в виде диалога, и в нём присутствует неразрешённый конфликт между лирическим героем (Поэтом) и толпой.

4. Жанр

Стихотворение «Поэт и толпа» можно отнести к жанру философской лирики.

Диалог словно копирует спор античных философов. Его эмоциональная напряжённость подчёркивается энергичным слогом и восклицательными знаками.

5. Проблематика

Проблематика произведения – творческое осмысление взаимоотношений между теми, кто потребительски относится к искусству, ищет в нём «реальную пользу» и теми, кто имеет эстетическое чувство для восприятия красоты как самоценного явления, улучшающего и украшающего мир.

6. Тематика

Через разговор поэта с далёкими от поэзии людьми, Пушкин пытается понять роль творца в обществе. Какова миссия поэта? Может ли он влиять на умы людей, на общественную жизнь? Может ли он своим творчеством сделать их лучше?

Его жизненный опыт даёт ответ: нет. Слишком велика пропасть между практичным умом торговца и умом творческим.

«Не оживит вас лиры глас!»

Тем, для кого искусная статуя лишь дорогой мрамор, который можно взвесить и продать, трудно понять, что существует ценность иной категории – ценность произведения искусства.

Потому он и отвечает толпе, которая призывает его посвятить свой дар исправлению пороков в обществе, что поэты рождаются…

Не для житейского волненья,

Не для корысти, не для битв,

Мы рождены для вдохновенья,

Для звуков сладких и молитв.

7. Идея

Идея произведения – между обществом потребления и теми, кто творит настоящую культуру зачастую лежит пропасть; это два, диаметрально противоположных, взгляда на жизнь.

Непреодолимые разногласия не дают найти общий язык. Невозможно лирой исправить пороки.

«Народ непосвящённый», который стремится из всего извлечь пользу и выгоду, не всегда способен оценить высокое искусство; торговая «чернь» не понимает устремлений поэта.

Как ветер, песнь его свободна,

Зато как ветер и бесплодна:

Какая польза нам от ней?

8. Пафос

Речь лирического героя эмоциональна. Она полна горечи, сожаления и безысходности.

Искусство предназначено для того, чтобы делать мир лучше, ярче, пробуждать в душе способность видеть красоту мира. Но до этого ещё далеко.

Поэт в пушкинскую эпоху не имел социальной значимости, плоды его труда, «его песнь» не представляла особой ценности и рассматривались лишь как развлечение. Потому, по мнению лирического героя, лира не способна исправлять человеческие пороки.

9. Система образов

Образу поэта, чей жизненный идеал – служение прекрасному, противопоставлен собирательный образ «черни», людей, которых объединяет потребительский инстинкт.

10. Центральные персонажи

Главный герой – поэт, посвятивший свою жизнь служению красоте.

Вторым голосом, звучащим в произведении, является голос толпы, которая не восприимчива к прекрасному и не понимает значения искусства.

11. Лирический герой

Лирический герой – это сам автор, Пушкин в трудный период своей жизни.

12. Сюжет

Читатели становятся свидетелями разговора между двумя сторонами – поэтом и толпой.

Хотя разговор и похож в некоторой степени на спор древних философов, в процессе которого они пытались отыскать истину, в данном случае он не приводит ни к взаимопониманию, ни к разрешению конфликта.

13. Композиция

Композиция стихотворения – это диалог поэта и толпы. Композиционных точек нет.

Но произведение можно разделить на несколько последовательных частей.

14. Рифма, размер и строфика

Пятьдесят две строки делятся на пять строф.

Стихотворение написано четырёхстопным ямбом.

Рифмы присутствуют – кольцевая, парная и перекрёстная. Они чередуются хаотично, что подчёркивает пафос, придаёт произведению дополнительную энергетику.

15. Средства художественной выразительности

Для усиления художественной выразительности в стихотворении используются:

16. Значение произведения

Стихотворение заставляет размышлять, воспитывает способность видеть и ценить прекрасное, чувствовать ценность поэтического слова.

17. Актуальность

Поэзия в значительной мере способствует развитию личности. Произведение «Поэт и толпа» показывает важность эстетического воспитания.

Оно также показывает, какими разными могут быть люди, помогает лучше понять человеческую природу, различия характеров и отношений к одному и тому же предмету.

18. Моё отношение

Стихотворение подчёркивает то, что все люди разные. Одни предпочитают материальные блага, другие больше ценят красоту.

19. Чему учит

Стихотворение заставляет задуматься о ценности любого человеческого труда, а также о литературе, искусстве и об отношении к ним.

«Поэт и толпа» анализ стихотворения Пушкина по плану кратко – тема, идея, жанр

Значение поэта в обществе всегда глубоко волновало Александра Сергеевича Пушкина. Этому непростому вопросу он посвятил свое стихотворение «Поэт и толпа». Предлагаем краткий анализ «Поэт и толпа» по плану, которое будет полезным при подготовке к уроку по литературе в 10 классе.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Поэт и толпа.

История создания – Стих написан в 1828 году.

Тема стихотворения – Роль творца в истории своей страны.

Композиция – Произведение имеет форму диалога и состоит из четырех условных частей.

Жанр – Философская лирика.

Стихотворный размер – Четырехстопный ямб с чередованием парной, перекрестной и кольцевой рифмовок.

Метафоры – «червь земли», «хладные скопцы».

Эпитеты – «вдохновенная», «рассеянная», «надменный», «непосвященный».

Олицетворения – «душа вкушает хладный сон».

Сравнения – «душе противны вы, как гробы», «как ветер, песнь его свободна».

История создания

20-е годы 19 столетия стали настоящим испытанием для Александра Сергеевича. Он долгое время находился в ссылке, приобрел славу опального поэта и постоянно подвергался нападкам цензуры.

Невозможность вести полноценную жизнь и спокойно творить усугублялась чувством вины перед друзьями-декабристами. Пушкин всячески поддерживал декабристское движение, и его провал он переживал крайне болезненно.

Александр Сергеевич все чаще стал задаваться вопросом о том, какова же истинная роль поэта в социуме. Он осознавал, что с помощью творчества можно изменить сознание людей, а вместе с тем – и весь мир.

Отражением его мыслей и душевных переживаний стало стихотворение «Поэт и толпа», которое он написал в 1828 году. Изначально стих назывался «Чернь», однако он был переименован поэтом в 1836 году при подготовке второго издания.

Центральная тема произведения – роль поэта в истории, его влияние на общество. Поэт обеспокоен полным отсутствием понимания между представителями двух противоположных лагерей: теми, кто «рожден для вдохновения» и теми, кто видит в искусстве только личную выгоду.

Поэт вдохновенно декламирует свое произведение, а толпа лишь удивленно переглядывается, не понимая, для чего он это делает. Лирический герой, чем прототипом является сам Пушкин, обвиняет чернь в том, что оно не в состоянии по достоинству оценить искусство, и ценит лишь материальные блага, которые насыщают тело, но не душу.

В ответ «чернь» настойчиво требует, чтобы поэт приносил пользу народу своим творчеством. Однако лирический герой уверен, что два лагеря – истинные ценители искусства и те, кто не видит в нем смысла – никогда не придут к обоюдному пониманию. Он всем сердцем презирает чернь, погрязшую в пороках, злобе и глупости, и не видит смысла в том, что тратить свои силы на их просвещение.

Также Пушкин открывает еще одну насущную проблему своего времени – желание большинства поэтов писать не ради чистого искусства, а для получения материальной выгоды. Продажность собратьев по перу угнетает автора, поскольку написанные под заказ произведения зачастую имеют красивую форму без глубокого содержания. Обыватели же гораздо больше ценят внешний лоск, нежели наполненность поэзии.

Истинное призвание настоящего поэта Пушкин видит в том, что творить, невзирая на все жизненные трудности и проблемы.

Композиция

Произведение написано в виде диалога между непризнанным поэтом (лирический герой) и толпой («чернь»).

Стихотворение условно можно разделить на четыре части.

В первой части показана непонимание и негативная реакция непросвещенной толпы на творчество поэта. Ей невдомек, для чего нужна поэзия, какова от нее реальная польза.

Во второй части поэт упрекает «чернь» в том, что он беспокоится лишь о собственной корысти.

В третьей части «чернь» наступает на поэта, требуя ощутимой пользы от его творчества, уроков, которые помогут избавиться от пороков.

В финальной части произведения лирический герой, прекрасно понимая, что все равно не сможет достучаться до сердец бездушной толпы, отказывает удовлетворить эти требования. Тем самым он проводит границу между людьми искусства и приземленной «чернью».

Ни одна из сторон не хочет прийти к компромиссу. Конфликт неразрешим, и продолжение диалога не представляется возможным.

Произведение написано в жанре философской лирики. Стихотворный размер – четырехстопный ямб с чередованием парной, перекрестной и кольцевой рифмовок.

Средства выразительности

В своем произведении Александр Сергеевич использует широкий спектр средств художественной выразительности. Среди них метафоры («червь земли», «хладные скопцы»), эпитеты («вдохновенная», «рассеянная», «надменный», «непосвященный»), олицетворения («душа вкушает хладный сон»), сравнения («душе противны вы, как гробы», «как ветер, песнь его свободна»).

Анализ стихотворения «Поэт и толпа» (А. С. Пушкин)

Автор: Самый Зелёный · Опубликовано 13.03.2020 · Обновлено 13.03.2020

Поэтическое наследие А. С. Пушкина охватывает самые разные темы, но особое место в нем занимают размышления поэта о назначении искусства, о роли творца и его способности влиять на общество. Одним из ключевых текстов в раскрытии этой темы становится стихотворение «Поэт и толпа», которое сталкивает два разных взгляда на смысл искусства: народа и самого творца. Многомудрый Литрекон предлагает подробный анализ стихотворения по плану, который поможет разобраться в тематике и проблематике текста.

История создания

Стихотворение «Поэт и толпа» было написано Пушкиным в 1828 году и первоначально имело название «Чернь». Позднее, при подготовке текста ко второму изданию в 1836 году, поэт дал ему новое название, под которым он и дошел до наших дней.

Конец 20-х годов XIX века был для Пушкина тяжелым периодом. Он побывал в продолжительной ссылке, тяжело переживал последствия восстания декабристов, его произведения подвергались жесткой цензуре. Конфликт с непонимающим поэта обществом и желание свободно выражать свои мысли стали основными темами стихотворения «Поэт и толпа». Под толпой он подразумевал не столько читателей, сколько общественное мнение, управляемое цензурными запретами. В то время Пушкину было тяжело выражать свои мысли: он чувствовал себя непонятым и отвергнутым соотечественниками.

Жанр, направление, размер

По жанровой принадлежности «Поэт и толпа» Пушкина – лирическое стихотворение философского содержания. В тексте поэт рассуждает о роли и назначении искусства, сталкивает две противоположные точки зрения. В то же время форма диалога с четким разделением действующих лиц позволяет некоторым исследователям называть текст «драматизированным стихотворением».

В центре читательского внимания оказывается свойственный романтической традиции непримиримый конфликт творца и непонимающей его публики. Взятый Пушкиным из репертуара Вергилия эпиграф «Прочь, непосвященные» подчеркивает неспособность черни понять настоящее назначение искусства, почувствовать на себе его силу.

Стихотворение «Поэт и толпа» написано четырехстопным ямбом, поэт использует сложную рифмовку с чередованием мужской и женской рифм.

Композиция

Пушкин создает свое стихотворение «Поэт и толпа» в форме диалога, что позволяет ему выразить взгляды на поэзию толпы и самого поэта, столкнуть эти взгляды и показать лежащую между ними пропасть.

Образы и символы

Два центральных образа стихотворения «Поэт и толпа» – это творец и противопоставленная ему толпа.

Образ поэта последовательно раскрывается в тексте сначала с помощью оценки слушающей его толпы, затем – в прямой речи самого служителя муз. Чернь, привыкшая во всем искать практическую ценность, настроена против поэта, но даже она не может отрицать, что его песни волнуют сердца. Сравнивая поэта со «своенравным чародеем», толпа признает за ним непонятную власть над душами и просит направить эту власть им во благо. Сам же поэт выступает против такого взгляда на искусство: «Не для житейского волненья, не для корысти, не для битв, мы рождены для вдохновенья».

Характеристика толпы дается, прежде всего, через многочисленные определения, которые звучат в ее собственных речах или гневных речах поэта: «бессмысленный народ», «червь земли». Важным символом приземленности мыслей черни становится «печной горшок», который для толпы оказывается важнее всех духовных стремлений.

Темы, проблемы и настроение

Основные темы стихотворения «Поэт и толпа» – роль поэта и поэзии, назначение искусства. Согласно многовековой традиции европейской литературы, поэт предстает одиноким героем, наделенным особой властью над словом, но при этом одиноким и непонятым.

Под толпой Пушкин подразумевает высшие слои общества, но они оказываются настолько погрязшими в пороке и бытовых заботах, что не могут и не хотят увидеть красоту настоящего искусства. Инстинктивно толпа чувствует, что песня поэта дышит свободой, но она пугается своей реакции, желает подчинить искусство себе, сделать орудием собственных интересов. Поэт категорически не согласен с таким призывом, он не готов исправлять своими текстами, предпочитая оставить искусство высоким и чистым.

Проблематика стихотворения «Поэт и толпа» заложена уже в названии. В стихотворении Пушкин рассуждает о влиянии, которое способна оказывать поэзия на читателей и слушателей. Отрицать это влияние бессмысленно, однако поэт приходит к печальному выводу о неспособности исправить порочность и невежество общества, которое его окружает. Это общество привыкло к совсем другим орудиям исправления: «Для вашей глупости и злобы имели вы до сей поры бичи, темницы, топоры». Именно поэтому, по мнению поэта, толпа не способна правильно воспринять его песни, услышать заключенную в них свободу и самостоятельно извлечь из нее уроки.

Основная идея

Главная мысль «Поэта и толпы» — это непримиримость двух различных позиций. Поэт свободен и не готов петь по чьей-либо указке. Толпа же готова боготворить его и внимать его песням, только если он согласится сделать свой дар орудием или горшком. Желание черни стать лучше и избавиться от своих пороков может показаться благородным, но поэт видит истинную картину: народ привык искать во всем практическую пользу, того же желает от искусства, но при этом не готов к самостоятельным действиям, к кропотливой работе над собой.

Позиция поэта ясно сформулирована им самим: служители муз «рождены для вдохновенья». Лирический герой выступает против заказного искусства, провозглашая ценность чистой поэзии. Поэзия может влиять на людей, но только не тогда, когда создается по заказу. Таков смысл стихотворения «Поэт и толпа».

Средства выразительности

Образы поэта и толпы в лирическом тексте Пушкина, в первую очередь, создаются с помощью большого количество ярких эпитетов. Толпа говорит сама про себя: «мы малодушны, мы коварны, бесстыдны, злы, неблагодарны», поэт же называет внимающий ему народ «бессмысленным», а его ропот — «дерзким». Дополняют образ толпы сравнения и метафоры. Называя чернь «безумными рабами», автор указывает не на физическое, а на духовное рабство общества.

В стихотворении «Поэт и толпа» А. С. Пушкин попытался сформулировать важные для него на тот период проблемы. Он рассуждает о порочности и невежестве общества, с гневом заявляет о неспособности его изменения, провозглашает свободу как высшую ценность искусства. Эту идею подчеркивают безупречно подобранные тропы.

Анализ стихотворения «Поэт и толпа» (А. С. Пушкин)

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Поэт и толпа.

История создания – Стих написан в 1828 году.

Тема стихотворения – Роль творца в истории своей страны.

Композиция – Произведение имеет форму диалога и состоит из четырех условных частей.

Жанр – Философская лирика.

Стихотворный размер – Четырехстопный ямб с чередованием парной, перекрестной и кольцевой рифмовок.

Метафоры – «червь земли», «хладные скопцы».

Эпитеты – «вдохновенная», «рассеянная», «надменный», «непосвященный».

Олицетворения – «душа вкушает хладный сон».

Сравнения – «душе противны вы, как гробы», «как ветер, песнь его свободна».

Пушкин. Поэт и толпа. Анализ стихотворения

А.С.Пушкин. «ПОЭТ И ТОЛПА»

Procul este, profani Поэт по лире вдохновенной Рукой рассеянной бряцал. Он пел – а хладный и надменный Кругом народ непосвященный Ему бессмысленно внимал.

И толковала чернь тупая: «Зачем так звучно он поёт? Напрасно ухо поражая, К какой он цели нас ведёт? О чём бренчит? Чему нас учит? Зачем сердца волнует, мучит, Как своенравный чародей? Как ветер, песнь его свободна, Зато, как ветер, и бесплодна – Какая польза нам от ней?»

Молчи, бессмысленный народ, Подёнщик, раб нужды, забот! Несносен мне твой ропот дерзкий! Ты червь земли, не сын небес; Тебе бы пользы всё – на вес Кумир ты ценишь Бельведерский. Ты пользы, пользы в нём не зришь. Но мрамор сей ведь бог! – Так что же? Печной горшок тебе дороже: Ты пищу в нём себе варишь.

Нет, если ты небес избранник, Свой дар, божественный посланник, Во благо нам употребляй, Сердца собратьев исправляй. Мы малодушны, мы коварны, Бесстыдны, злы, неблагодарны; Мы сердцем хладные скопцы, Клеветники, рабы, глупцы – Гнездятся клубом в нас пороки! Ты можешь, ближнего любя, Давать нам смелые уроки, А мы послушаем тебя.

Подите прочь – какое дело Поэту мирному до вас! В разврате каменейте смело, Не оживит вас лиры глас! Душе противны вы, как гробы, Для вашей глупости и злобы Имели вы до сей поры Бичи, темницы, топоры – Довольно с вас, рабов безумных! Во градах ваших с улиц шумных Сметают сор – полезный труд! – Но, позабыв своё служенье, Алтарь и жертвоприношенье, Жрецы ль у вас метлу берут? Не для житейского волненья, Не для корысти, не для битв – Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв!

Это стихотворение заинтересовало меня темой и жанром. Мне захотелось понять, что Пушкин хотел им сказать, а главное – на чьей он стороне: Поэта или толпы. Разумеется, вначале я попыталась обратиться к высказываниям учёных, литературоведов и философов. К своему удивлению, я не нашла ни одного мнения, с которым я бы была согласна.

Мне кажется, что в первую очередь стоит проанализировать творческие и биографические обстоятельства написания стихотворения, если мы хотим прояснить для себя его смысл. Стихотворение «Поэт и толпа» датируется 1828 г. Это был год интенсивных странствий между двумя столицами и деревней, поисков невесты; это был год судебных разбирательств по делу о стихотворении «Андре Шенье» и об авторстве «Гавриилиады». Это был год глубочайшего кризиса во внутренней жизни Пушкина, когда были написаны строки: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана…», вызвавшие стихотворную полемику митрополита Филарета. В том же году у Пушкина появляется покаянное «Воспоминание»: «И горько жалуюсь, и горько слёзы лью, но строк печальных не смываю»…

В.С. Непомнящий связывает пушкинский кризис конца 1820-х годов с ощущением его вины за внешнее благополучие по сравнению с друзьями-декабристами: «И я бы мог, как шут…» (подпись под рисунком виселицы в черновиках Пушкина). Ведь не скопление дурных примет не пустило его в Петербург в канун 14 декабря. Он знал, когда будет восстание. Но не поехал – не потому, что испугался. Скорее уж на перепутье жизненных дорог «шестикрылый серафим» ему указал его путь. То есть произошло грандиозное событие внутренней жизни: Пушкину было явлено его предназначение – предназначение поэта, божественное «воззвание», ради чего следовало пожертвовать всем остальным, и уж тем более – давно пережитыми революционными идеями.

Тема поэта и его отличия от не-поэтов звучит в ряде стихотворений периода после ссылки и после «Пророка». Их принято условно объединять в так называемую стихотворную трилогию о поэте. В 1827 году создано стихотворение «Поэт». В нём Пушкин противопоставляет две ситуации: что происходит с поэтом, «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», и что – «лишь божественный глагол до слуха чуткого коснётся». К 1828 году относится рассматриваемое нами стихотворение «Поэт и толпа». В те же годы возникает повесть «Египетские ночи», а в 1830 создаётся сонет «Поэту», где провозглашена независимость творчества от мнения толпы: «Ты царь. Живи один; дорогою свободной иди, куда влечёт тебя свободный ум… Ты сам свой высший суд, всех строже оценить умеешь ты свой труд…» В Болдине осенью написана полемическая, задиристая поэма «Домик в Коломне» с той же идеей свободы творчества.

Без сомнения, данная творческая цель связана была с тогдашней ситуацией в журналистике, которая больше напоминала полицию, требуя, чтобы сочинители восхваляли подвиги николаевской армии на Кавказе и в Польше.

Позднейшую пушкинистику привлекало стихотворение «Поэт и толпа». О нём писали В.Г. Белинский, Д.И. Писарев, М.Н. Катков, В.С. Соловьёв, В.В. Вересаев, Ю.Н. Тынянов, говорили И.С. Аксаков, А.А. Блок. Но что примечательно – каждый автор нимало не интересовался смыслом стихотворения, а только находил в нём подтверждения своих мыслей или противоречия им. Ведь тема творчества и искусства волнует каждого художника.

Так, Белинский и Писарев, противоположным образом оценивая текст, согласны в одном: что мнение поэта из стихотворения – это мнение Пушкина. И.С. Аксаков также считает последнее четверостишие поэтическим кредо самого автора. И для Каткова «в исповеди поэта выразилась невольно личность самого Пушкина». В.С. Соловьёв, в отличие от них, увидел в произведении определённый конфликт, борьбу «за безусловные права вдохновения». В.В. Вересаев, как известно, рассматривал личность Пушкина «в двух планах», так что данное стихотворение прекрасно иллюстрировало его концепцию. Он отказывает творцу, гению в праве интересоваться «житейскими волнениями», «заботиться о нуждах низкой жизни». А.А. Блок под поэтом и толпой подразумевает нечто своё, современное ему, животрепещущее, глубоко личное, выстраданное.

Ю.Н. Тынянов, касаясь стихотворения, акцентирует внимание на историко-литературном аспекте: «Конкретная направленность пьесы – против современной Пушкину официальной журнальной критики: таковы нападки на требования прямой дидактики, исходившие главным образом от Булгарина». То есть для него несомненно, что у данного сочинения есть абсолютно конкретная, злободневная, сиюминутная цель.

Как нам кажется, не в этом дело, не для этого Пушкин писал своё драматизированное стихотворение. Многие вещи остались вне поля зрения интерпретаторов.

Например, в чём смысл драматизированной формы стихотворения? Кто считает лиру «вдохновенной», а руку поэта – «рассеянной»? Что следует из такой оценки? Для кого народ «хладный», «надменный», «непосвященный», – одним словом, «чернь тупая»? Для персонажей или же для самого автора? Все эти слова в начале произведения даны от лица автора. Это, так сказать, «предлагаемые обстоятельства». Затем повествование сменяется непосредственным диалогом действующих лиц.

Нам кажется неправильным приписывать самому Пушкину мнение какой-то одной стороны, хотя бы даже и Поэта. Драматизированная форма выбрана для того, чтобы показать объективную истину, чтобы поставить перед читателем вопросы, на которые он должен найти ответы сам.

По мнению тупой черни, поэт поёт звучно, при этом напрасно ухо поражая. Чернь задаётся вопросами о «сверхзадаче», тематике бренчания и дидактической цели поэта. Она признаёт воздействие поэта на её сердца и сравнивает его с чародеем, причём своенравным, а не каким-нибудь там покорным, или купленным. Толпе не чужды сравнения: «Как ветер, песнь его свободна» – вроде, хорошо. «Зато, как ветер, и бесплодна» – а это уже не нравится толпе. У неё возникает вопрос о пользе вышеупомянутой песни. Поскольку с самого начала чернь считала, что поэт напрасно поражает ей ухо, последний вопрос, по-моему, риторический.

Поэт в своём ответе не выглядит ни адресатом «божественного глагола», ни человеком высокой культуры, ни просто джентльменом. Это площадная торговка: что ни слово, то ругательство. Поэт обвиняет толпу, что она ценит всё на вес, даже мраморную статую греческого бога – покровителя искусств Аполлона. Печной горшок в его реплике становится символом «нужд низкой жизни», что возмутило революционера-демократа Писарева: мол, а сам-то поэт из чего кашу кушает?!

На это бессмысленный народ, которому поэт отказывает в праве быть сыном небес, отвечает обоснованной дерзостью: мол, раз мы такие плохие, а ты такой умный, то сердца собратьев исправляй, давай нам смелые уроки – а мы послушаем тебя! Издевательская интонация так и слышится здесь!

Поэт в последнем монологе зрительно поднимается на котурны. Он величественно посылает толпу по известному адресу, что, впрочем, перекликается с латинским эпиграфом, в переводе: «Прочь, непосвящённые!» – пошли вон, профаны! Он себя называет «мирным», прямо как царь Дадон, когда под старость захотел отдохнуть от ратных дел!

Поэту нет дела до прагматичной толпы. Он посылает её «каменеть» в её разврате (не связан ли этот глагол идейно с целой галереей образов живого неживого у Пушкина – Каменный гость, Золотой петушок, Пиковая дама и т.д.?). «Не оживит вас лиры глас!» – параллелью к этой строчке потом прозвучит от лица самого Пушкина, без всякого театрализованного эффекта: «Чувства добрые я лирой пробуждал», между прочим! Поэт из стихотворения оказался несостоятелен в своей нравственной деятельности, в чём и признаётся. «Душе противны вы, как гробы» – инстинктивный страх смерти переносится на мертвецов (духовных, то бишь, на … «мёртвые души»!) и на их «одежду» – гробы. А с душевными недостатками поэт предлагает бороться старыми, испытанными средствами, не имеющими отношения к поэзии, зато полезными: «бичи, темницы, топоры». Последние строки показывают самоидентификацию зарвавшегося поэта, не желающего сметать сор с улиц, со жрецами. Занавес.

Кто тут прав? Мне кажется, что никто. Более того, вспомнив ещё одного пушкинского героя, я нашла у него общее с обеими спорящими сторонами. Персонаж маленькой трагедии Сальери, как Поэт стихотворения, считает искусство сферой для избранных и, как толпа, требует от него практической конкретной, осязаемой пользы. «Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты ещё достигнет?» Сальери как бы включается в толпу из стихотворения, требуя пользы от искусства и от творца. Понятно, что Пушкин не согласен с таким мнением. «Цель художества есть идеал», – писал он.

Сальери причисляет себя к «чадам праха», в которых «песни райские» возмущают «бескрылые желанья». «Зачем бренчит? Чему нас учит? Зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей?» – спрашивает толпа и при этом почему-то возмущается, что её называют «рабом нужды», «червем земли».

Возражение поэта: «Но, позабыв своё служенье, алтарь и жертвоприношенье, жрецы ль у вас метлу берут?» – как ни странно, тоже напоминает размышления Сальери, который считает себя принадлежащим к «жрецам, служителям музыки», не допускает смешивания «священного дара», «бессмертного гения» с проявлениями повседневной живой жизни.

Да, искусство не имеет практической, сиюминутной, материальной пользы. Но обособляться от жизни человек искусства не вправе. Иначе, вынеся жизнь за скобки, он принесёт её в жертву искусству, а «тогда б не мог и мир существовать», потому что этакий «жрец» уничтожил бы его ради прекрасной идеи.

Такой вывод сделала я из данного стихотворения. К сожалению, реальная жизнь только подтверждает эти, на первый взгляд, «измышления».

История создания

20-е годы 19 столетия стали настоящим испытанием для Александра Сергеевича. Он долгое время находился в ссылке, приобрел славу опального поэта и постоянно подвергался нападкам цензуры.

Невозможность вести полноценную жизнь и спокойно творить усугублялась чувством вины перед друзьями-декабристами. Пушкин всячески поддерживал декабристское движение, и его провал он переживал крайне болезненно.

Александр Сергеевич все чаще стал задаваться вопросом о том, какова же истинная роль поэта в социуме. Он осознавал, что с помощью творчества можно изменить сознание людей, а вместе с тем – и весь мир.

Отражением его мыслей и душевных переживаний стало стихотворение «Поэт и толпа», которое он написал в 1828 году. Изначально стих назывался «Чернь», однако он был переименован поэтом в 1836 году при подготовке второго издания.

Центральная тема произведения – роль поэта в истории, его влияние на общество. Поэт обеспокоен полным отсутствием понимания между представителями двух противоположных лагерей: теми, кто «рожден для вдохновения» и теми, кто видит в искусстве только личную выгоду.

Поэт вдохновенно декламирует свое произведение, а толпа лишь удивленно переглядывается, не понимая, для чего он это делает. Лирический герой, чем прототипом является сам Пушкин, обвиняет чернь в том, что оно не в состоянии по достоинству оценить искусство, и ценит лишь материальные блага, которые насыщают тело, но не душу.

В ответ «чернь» настойчиво требует, чтобы поэт приносил пользу народу своим творчеством. Однако лирический герой уверен, что два лагеря – истинные ценители искусства и те, кто не видит в нем смысла – никогда не придут к обоюдному пониманию. Он всем сердцем презирает чернь, погрязшую в пороках, злобе и глупости, и не видит смысла в том, что тратить свои силы на их просвещение.

Также Пушкин открывает еще одну насущную проблему своего времени – желание большинства поэтов писать не ради чистого искусства, а для получения материальной выгоды. Продажность собратьев по перу угнетает автора, поскольку написанные под заказ произведения зачастую имеют красивую форму без глубокого содержания. Обыватели же гораздо больше ценят внешний лоск, нежели наполненность поэзии.

Истинное призвание настоящего поэта Пушкин видит в том, что творить, невзирая на все жизненные трудности и проблемы.

Средства выразительности

В своем произведении Александр Сергеевич использует широкий спектр средств художественной выразительности. Среди них метафоры («червь земли», «хладные скопцы»), эпитеты («вдохновенная», «рассеянная», «надменный», «непосвященный»), олицетворения («душа вкушает хладный сон»), сравнения («душе противны вы, как гробы», «как ветер, песнь его свободна»).

Анализ стихотворений«Тройка» анализ стихотворения Некрасова по плану кратко – разбор, смысл, главный герой

Анализ стихотворений«Памяти Добролюбова» анализ стихотворения Некрасова по плану кратко – тема, история создания, жанр, композиция

Композиция

Произведение написано в виде диалога между непризнанным поэтом (лирический герой) и толпой («чернь»).

Стихотворение условно можно разделить на четыре части.

В первой части показана непонимание и негативная реакция непросвещенной толпы на творчество поэта. Ей невдомек, для чего нужна поэзия, какова от нее реальная польза.

Во второй части поэт упрекает «чернь» в том, что он беспокоится лишь о собственной корысти.

В третьей части «чернь» наступает на поэта, требуя ощутимой пользы от его творчества, уроков, которые помогут избавиться от пороков.

В финальной части произведения лирический герой, прекрасно понимая, что все равно не сможет достучаться до сердец бездушной толпы, отказывает удовлетворить эти требования. Тем самым он проводит границу между людьми искусства и приземленной «чернью».

Ни одна из сторон не хочет прийти к компромиссу. Конфликт неразрешим, и продолжение диалога не представляется возможным.

Литературное направление, жанр

Стихотворение «Поэт и толпа» написано в форме диалога, так что некоторые исследователи даже называют его драматизированным стихотворением. У произведения есть приметы драматического рода, Пушкин сам акцентирует на них внимание, давая эпиграф на латыни, который в переводе значит: «Прочь, непосвященные». Сцена беседы поэта с толпой заимствована у Еврипида. В тексте немало примет того, что разговор происходит в античную эпоху: статуя Аполлона Бельведерского, лира, алтарь, жертвоприношение, жрецы. Стихотворение относится к философской лирике и напоминает спор античных философов.

В отличие от античной трагедии, в стихотворении нет хора, который разъяснит зрителям, кто виноват и за что он наказан. Стихотворение относится к реалистическому направлению. Как и в драматическом произведении, в нём важен конфликт между разными типами сознания: возвышенно-поэтическим и прагматическим. Сам по себе этот конфликт романтический. Ни одна из сторон не соглашается с другой (в отличие от стихотворения «Поэт и книгопродавец»). В этом и состоит реализм: конфликт неразрешим, что объясняется психологически. Продолжение диалога невозможно.