Подсолнух что за растение

Подсолнечник

Масличный подсолнечник — однолетнее растение с толстыми стеблями до 4—5 м высоты, простыми или ветвистыми, с одною или несколькими головками; одиночная головка достигает иногда до полуметра в диаметре (обычно — 15—20 см); краевые лепестки жёлтого цвета, срединные оранжевого.

Плод подсолнечника — продолговатая четырёхгранная или сжатая с боков семянка, состоящая из околоплодника (кожуры, или лузги) и белого семени (ядра), покрытого семенной оболочкой. В околоплоднике современных сортов подсолнечника между склеренхимой и пробковой тканью находится панцирный слой, благодаря чему семянки не повреждаются подсолнечниковой огнёвкой.

100 граммов ядер жареных семечек подсолнечника содержат около 20,7 г белков, 3,4 г углеводов и 52,9 г жиров.

Содержание

История подсолнечника

Родина подсолнечника — Северная Америка. По-видимому, впервые подсолнечник был одомашнен племенами североамериканских индейцев. Имеются археологические свидетельства выращивания подсолнечника на территории нынешних штатов Аризона и Нью-Мексико примерно в 3000 году до н. э. Некоторые археологи утверждают, что подсолнечник был одомашнен даже раньше пшеницы.

Во многих индейских культурах подсолнечник использовался в качестве символа божества Солнца, особенно у ацтеков и отоми в Мексике и у Инков в Перу.

Франсиско Писарро обнаружил его в Тавантинсуйу (Перу), где местные жители почитали изображение подсолнечника как символа солнечного божества — Инти (другое название — Пунчао). Золотые статуи этого цветка, также как и семена, были доставлены в Европу.

Индейцы употребляли семена подсолнечника в размолотом виде практически как мы сейчас употребляем муку, раздавленные семена подсолнечника были изысканным блюдом. Имеются даже свидетельства производства индейцами масла из подсолнечника. Масло употреблялось в хлебопечении и даже, возможно, как косметическое средство для смазывания кожи и волос.

Из подсолнечника индейцы также извлекали пурпурную краску.

В Европу подсолнечник завезли испанские завоеватели Америки примерно в 1500 году. Первоначально растение употреблялось как декоративное, иногда использовалось в медицине.

Также известно, что «цветок, поворачивающийся за солнцем» встречается в греческом мифе о Клитии у Овидия, то есть задолго до появления подсолнечника в Европе — предположительно речь идет о гелиотропе или календуле.

Впервые о производстве масла из подсолнечника в Европе задумались англичане, существует английский патент 1716 года, описывающий этот процесс. Однако масштабное производство подсолнечного масла началось именно в России.

В Россию семена подсолнечника завёз из Голландии Пётр I. Растение первоначально служило декоративным.

Промышленный процесс производства подсолнечного масла был создан крепостным крестьянином из Алексеевки Бокарёвым в 1828 году. Бокарёв был знаком с производством льняного и конопляного масла и решил применить тот же процесс для производства подсолнечного. Уже в 1833 году купец Папушин, с разрешения владельца Алексеевки графа Шереметьева, и при содействии Бокарёва построил первый завод по добыче подсолнечного масла. Масло подсолнечника быстро приобрело популярность в России, во многом потому, что его употребление не было запрещено в дни Великого Поста (откуда, кстати и происходит второе название подсолнечного масла — постное масло). К середине XIX века во многих районах Воронежской и Саратовской губерний подсолнечник занимал 30—40 % посевных площадей.

Усилиями российских (советских) селекционеров В. С. Пустовойта, Л. А. Жданова и др. удалось значительно повысить масличность подсолнечника и его устойчивость к вредителям. Наиболее престижная мировая премия в области разведения подсолнечника носит имя Пустовойта.

В конце XIX века эмигранты из России завезли культуру производства подсолнечника и подсолнечного масла назад в США и Канаду. Вскоре США стали одним из основных (после России) производителей подсолнечного масла.

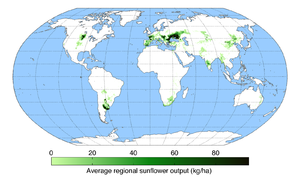

В настоящее время производство подсолнечника и масла из него распространено практически по всему миру.

Применение подсолнечника

Основное применение масличного подсолнечника — получение подсолнечного масла, которое затем употребляется для приготовления пищи и для технических нужд. Гидрогенизацией подсолнечного масла получают маргарин. Масло также используется в лакокрасочной и мыловаренной промышленности. В некоторых странах отработанное кулинарное масло используют в качестве добавки к моторному топливу.

Отходы производства подсолнечного масла (жмых и шрот) используются как высокобелковый корм для скота. Жмых также используется при производстве халвы.

В России ещё до изобретения производства подсолнечного масла поджаренные семена подсолнечника использовались как народное лакомство — семечки. Собственно, существует даже особый подвид масличного подсолнечника: грызовой подсолнечник, с особенно крупными семянками.

В семенах подсолнечника содержится много витаминов PP и E, а также полиненасыщенные жирные кислоты (особенно линолевая), фосфолипиды, лецитин, растительные воски и т. п.

Молотые семена подсолнечника являются основным компонентом подсолнечной халвы.

Подсолнечник используется как декоративное растение.

Менее известно, что подсолнечник является каучуконосным растением. В последнее время селекционированы сорта, выделяющие латекс из надрезов стебля в значительных количествах. Резины, произведённые на его основе, отличаются гипоаллергенностью по сравнению с натуральным и синтетическими каучуками.

Лузга подсолнечника используется для производства биотоплива — топливные брикеты.

Биологические особенности

Общая потребность подсолнечника в тепле в зависимости от продолжительности вегетации различна, для короткоспелых сортов и гибридов сумма активных температур равна 1850, для раннеспелых — 2000, для среднеспелых — 2150. Подсолнечник может извлекать влагу из глубоких слоёв почвы. Хорошая опушённость стеблей и листьев обеспечивает ему большую засухоустойчивость.

Урожайность

Средняя урожайность подсолнечника составляет 10 ц/га (1 т/га или 100 т/км²).Максимальная урожайность 45 ц/га (4,5 т/га или 450 т/км²)

Подсолнечник: от А до Я

Ответов может быть очень много и, что самое интересное, все они будут верными. Каким образом символ божества Солнца стал декоративным растением, использовался как заменитель кофе, а в последствии превратился в сырье для производства подсолнечного масла и полезное лакомство детей и взрослых мы расскажем Вам в этой главе.

Ботаническое описание

Подсолнечник однолетний, или Подсолнечник масличный — вид травянистых растений из рода Подсолнечник семейства Астровые. Народное название — подсолнух.

Однолетнее травянистое растение. Корневая система стержневая, проникает в почву на 2—3 м. Стебель достигает высоты до 5 м (у масличных сортов 0,6—2,5 метров). Цветки в верхушечных, очень крупных соцветиях — корзинках, окружённых обёрточными листьями, 30—50 см в диаметре, как и бутоны, в молодом возрасте «тянутся» к солнцу и изменяют свою ориентацию с востока на запад в течение дня, однако, по мере созревания и цветения, растение фиксируется в определённом положении, указывая примерно на восток, в то время как молодые листья по-прежнему продолжают проявлять подобное поведение. Окраска цветков от светло-жёлтой до тёмно-оранжевой, иногда фиолетовая. Подсолнечник масличный образует чаще одно соцветие, но бывают и дополнительные отростки с малыми соцветиями. Цветёт в июле — августе в течение 30 дней. Опыляется с помощью пчёл, других насекомых и ветра. Плоды — продолговатые семянки, 8—15 мм длины и 4—8 мм ширины. Состоят из околоплодника (кожуры, или лузги) и белого семени (ядра), покрытого семенной оболочкой. По морфологическим признакам плодов делят на группы: грызовой, масличный и межеумок. Окраска семянок масличной группы преимущественно тёмно-серая со слабой полосатостью, чёрно-угольная, редко серая с полосами; грызовой — серая с полосами, редко белая.

Химический состав

В листьях и цветках обнаружены флавоноиды (кверцимеритрин), кумариновый гликозид скополин, тритерпеновые сапонины, стерины (гликозид ситостеролин), каротиноиды (?-каротин, криптоксантин, тараксантин), фенолкарбоновые кислоты (хлорогеновая, неохлорогеновая, кофейная), антоцианы. В семенах содержится жирное масло (около 40 %, иногда до 50—52 %), белки (до 20 %), углеводы (до 25 %), стерины, каротиноиды, фосфолипиды. В семенах содержатся витамин PP и E, а также полиненасыщенные жирные кислоты (особенно линолевая). Необжаренные семечки в количестве 100 грамм на 130 % покрывают суточную потребность среднестатистического человека в витамине E (которым особенно богат подсолнечник), на 70 % — в витамине B5, на 40 % — в витамине B6, на 35 % — в витамине B3, на 39 % — в белке, на 44 % — в клетчатке, на 115 % — в фосфоре, на 113 % — в селене, на 92 % — в меди, на 35 % — в цинке, на 32 % — в магнии, на 24 % — в калии, на 21 % — в железе. Это пища высококалорийная: почти половину питательных веществ составляют жиры, энергетическая ценность 580 ккал. Жареные семена уступают необработанным по содержанию полезных веществ. Оттенки вкуса, аромата и послевкусия семечек зависят главным образом от степени прожарки и от добавления соли.

Родина подсолнечника

Родина подсолнечника однолетнего — Северная Америка.

Археологические раскопки подтверждают, что индейцы культивировали это растение более 2000 лет назад. Имеются археологические свидетельства выращивания подсолнечника на территории нынешних штатов Аризона и Нью-Мексико. Некоторые археологи утверждают, что подсолнечник начали возделывать даже раньше пшеницы. Во многих индейских культурах подсолнечник использовался в качестве символа божества Солнца, особенно у ацтеков и отоми в Мексике и у инков в Перу. Франсиско Писарро обнаружил его в Тавантинсуйу (Перу), где местные жители почитали изображение подсолнечника как символа солнечного божества — Инти (другое название — Пунчао). Золотые статуи этого цветка, также, как и семена, были доставлены в Европу.

Появление в Европе

Монограф рода Подсолнечник академик П. М. Жуковский указывает, что первые семянки растения были привезены в Европу испанцами, возвращавшимися из экспедиции в Новую Мексику, и высеяны в 1510 году в мадридском ботаническом саду, а первое описание подсолнечника было дано Л’Обелем в 1576 году под наименованием «цветок солнца». Первоначально растение стали выращивать в садах как декоративное, иногда использовалось в медицине, а позднее и как огородное (семена) растение. Считается, что из Испании подсолнечник однолетний проник в Италию и Францию, а к концу XVI века его выращивали в Бельгии, Англии, Голландии, Швейцарии и Германии. В середине XVII века в Англии молодые корзинки подсолнечника было модно варить и печь на углях, а потом есть с маслом и уксусом, как артишоки. В Германии в XVIII веке подсолнечник возделывали в качестве заменителя кофе, но это продолжалось недолго.

От декоративного цветка до подсолнечного масла

Из дикорастущих форм длительным отбором были созданы крупноплодные формы грызового подсолнечника. Впервые о производстве масла из подсолнечника в Европе задумались англичане, существует английский патент 1716 года, описывающий этот процесс. Однако масштабное производство подсолнечного масла началось в России. В Россию подсолнечник попал при Петре I, который, увидев диковинный заморский цветок в Голландии, распорядился послать его семена в Россию. Растение удачно акклиматизировалось, первоначально служило декоративным и дешёвым народным лакомством.

Начало его использования как масличного растения связано с именем Дмитрия Бокарева, крепостного крестьянина из села Алексеевки (в дальнейшем ставшим городом) Бирючинского уезда Воронежской губернии. Бокарев был знаком с производством льняного и конопляного масла и решил применить тот же процесс для производства подсолнечного. В 1829 году он первым получил подсолнечное масло на ручной маслобойке. В 1833 году купец Папушин с разрешения владельца Алексеевки графа Шереметева и при содействии Бокарева построил первый маслобойный завод по добыче подсолнечного масла на конном приводе, а в 1865 году — первый паровой маслобойный завод. Позже было налажено промышленное изготовление масла и начата селекция высокомасличных сортов. К середине XIX века во многих районах Воронежской и Саратовской губернии подсолнечник масличный занимал 30—40 % посевных площадей. В дальнейшем культура стала распространяться на прилегающих территориях, проникла на Северный Кавказ, Украину и в Зауралье. Масло подсолнечника быстро приобрело популярность в России, во многом потому что его употребление не было запрещено в дни Великого поста (откуда, кстати и происходит второе название подсолнечного масла — постное масло). В дальнейшем посевы сократились из-за значительного распространения болезней и вредителей. Только создание народной селекцией стойкого к ржавчине сорта «Зелёнка» и панцирных сортов позволило вновь занять большие площади под подсолнечник (980 тысяч га в 1913 году).

Культурный масличный подсолнечник сформировался в России. В конце XIX века эмигранты из России завезли культуру производства подсолнечника и подсолнечного масла в США и Канаду. Вскоре США стали одним из основных (после России) производителей подсолнечного масла. В Америке возделывали сорта российской селекции, такие как «Русский мамонт», «Русский гигант» и «Русский великан». Американский ботаник Чарльз Хейзер отмечал: «Быстро распространившись по всей Европе, наибольшего успеха культура подсолнечника достигла только в России». В СССР созданы высокомасличные малолузжистые (не более 27 %), заразиховыносливые, стойкие к ржавчине и подсолнечной огнёвке (панцирность 97—98 %) сорта подсолнечника масличного. Успехи В. С. Пустовойта, Л. А. Жданова и других селекционеров позволили резко поднять среднюю масличность семян и повысить заводской выход масла соответственно с 28,6 % и 25,15 % в 1940 году до 48,4 % и 40,3 % в 1973 году. Самая престижная мировая премия в области разведения подсолнечника носит имя Пустовойта. В настоящее время производство подсолнечника и масла из него распространено практически по всему миру. Основные площади посевов в Аргентине, Румынии, Турции, Испании, США; в России — в Поволжье, на Северном Кавказе и на Алтае.

Хозяйственное значение и применение

В настоящее время подсолнечник однолетний выращивается практически во всём мире. В первую очередь — для производства из семян подсолнечного масла, которое затем употребляется для приготовления пищи и для технических нужд. О других вариантах применения читайте ниже.

Индейцы-первопроходцы в использовании подсолнечника

Ещё индейцы употребляли семена подсолнечника в размолотом виде; раздавленные семена подсолнечника были изысканным блюдом. Имеются даже свидетельства производства индейцами масла из подсолнечника. Масло употреблялось в хлебопечении и даже, возможно, как косметическое средство для смазывания кожи и волос. Из подсолнечника индейцы также извлекали пурпурную краску.

Медоносный цветок

На Украине, Северном Кавказе, в ряде областей Чернозёмной зоны, Нижнего Поволжья, Сибири и Казахстана является важнейшей медоносной культурой, обеспечивающей главный медосбор, а также пополнение запасов пыльцы в гнёздах пчелиных семей. Мёд из нектара цветущего подсолнечника золотисто-жёлтого цвета, иногда с зеленоватым оттенком, обладает слабым ароматом и несколько терпким вкусом. Кристаллизуется мелкими зёрнами и становится светло-янтарным. В зависимости от погодных условий и агротехники посевов медоносность колеблется в пределах от 13 кг с гектара в Башкортостане до 25 кг в Воронежской области, а сахаристость нектара — от 45 % до 79 %. По другим данным, медопродуктивность составляет 40—50 кг/га. Отличительная особенность нектара — незначительное количество (3—4 %) и даже полное отсутствие сахарозы. Медоносные пчёлы собирают с цветков подсолнечника однолетнего и пыльцу.

Вкусное и полезное лакомство

В России, ещё до изобретения производства подсолнечного масла, семена подсолнечника использовались как народное лакомство — семечки, употребляемые в сыром и поджаренном виде. Кроме того, их добавляют в кондитерские изделия, салаты, изготовляют подсолнечниковые козинаки. Молотые семена подсолнечника являются основным компонентом подсолнечной халвы. Идеолог питания пророщенными семенами Энн Вигмор считает семидневные проростки подсолнечника, выращенные по её методике, основой многих блюд, которые позволяют сохранять здоровье и бодрость. Чайные компании «Дау Эг-бертс» добавляют сухие лепестки цветов в ароматизированные экзотические сорта чая.

Лекарственное растение

Подсолнечник масличный используется и как лекарственное растение: из сухих листьев и краевых цветков готовят настойку для повышения аппетита. В народной медицине настой из краевых язычков цветков используется в качестве жаропонижающего. Подсолнечное масло не только ценный продукт питания, но и важное лечебное средство. Его употребляют наружно для растираний больных суставов, а внутрь принимают как лёгкое и мягкое слабительное. В прошлом свежие семена подсолнечника масличного рекомендовали применять при аллергии, бронхите и малярии.

Подсолнечное масло и использование отходов от его производства

В настоящее время подсолнечник однолетний выращивается практически во всём мире. В первую очередь — для производства из семян подсолнечного масла, которое затем употребляется для приготовления пищи и для технических нужд. Гидрогенизацией подсолнечного масла получают саломас, который в дальнейшем используется при производстве маргарина или мыла. Масло также используется в лакокрасочной промышленности. Отходы производства подсолнечного масла (жмых и шрот) используются как высокобелковый корм для животных. Жмых используется также для изготовления халвы. Богатая белком зелёная масса высокорослых сортов идёт на силос и сенаж. Скот охотно поедает обмолоченные корзинки, полову и силос из растений, убранных во время цветения.

Польза стеблей подсолнечника

Стебли подсолнечника служат сырьём для получения клетчатки и бумаги. В безлесных районах их употребляют также на топливо. Лузга подсолнечника используется для производства биотоплива — топливные брикеты. Из золы от сжигания стеблей извлекают поташ, применяемый в мыловарении, производстве тугоплавкого и хрустального стекла, при крашении и как калийное удобрение. Подсолнечник высевают как кулисное растение для задержания на полях снега.

Каучуконосное растение

Менее известно, что подсолнечник является каучуконосным растением. Созданы сорта, выделяющие латекс из надрезов стебля в значительных количествах. Резины, произведённые на его основе, отличаются гипоаллергенностью по сравнению с натуральным и синтетическими каучуками.

Декоративные сорта

Существуют декоративные сорта подсолнечника масличного с разноцветными и махровыми цветами: плоды масличных сортов, плоды грызовых сортов, декоративные сорта («Vanilla Ice», «Chianti», «Teddy Bear»)

Подсолнух, описание, строение, сорта, почва, посадка и выращивание

Подсолнух, описание, строение, сорта, почва, посадка и выращивание.

Подсолнух – одна и самых важных сельскохозяйственных культур в нашей стране. В первую очередь, это источник растительного масла с высоким содержанием полезных микро и макроэлементов, во вторую – основа для натуральных кормов, исключающих наличие нитратов и пестицидов.

Подсолнух (подсолнечник) – сельскохозяйственное растение, его польза:

Подсолнечник (подсолнух) – однолетнее растение, относящееся к масличным, принадлежащее роду Helianthus и семейству Астровых. В природе его насчитывается около 50 видов, но самые распространенные – это культурный и дикорастущий.

Подсолнух – одна и самых важных сельскохозяйственных культур в нашей стране. В первую очередь, это источник растительного масла с высоким содержанием полезных микро и макроэлементов, во вторую – основа для натуральных кормов, исключающих наличие нитратов и пестицидов. Однако любимо это растение еще и за одно из популярных лакомств – семена, которые обжаривают и с удовольствием едят все от мала до велика.

Родиной подсолнуха считаются южные территории Северной Америки, где его полезные свойства были оценены еще аборигенами, за что он получил статус священного растения под названием « солнечный цветок». В Европу первые семена подсолнечника были привезены испанскими конкистадорами в 1510 г. и посеяны в ботаническом саду г. Мадрида, что придало растению статус декоративного.

В Россию подсолнух попал уже из Голландии при Петре I, но культурный статус его не изменился – он по-прежнему оставался красивым цветком, украшающим огороды и сады. Только в 1829 г. один из крепостных крестьян графа Шереметьева – Даниил Семенович Бокарев придумал способ получения из семян «цветка» растительного масла, которое было пригодно в пищу. Сначала жидкий золотистый продукт извлекался при помощи примитивного пресса, но уже через 4 года был построен первый в Российской империи маслобойный завод, а еще через год продукт стал импортироваться за границу.

Сначала подсолнечное масло было воспринято как вкусный продукт питания, а его пользу для здоровья миру открыли химические исследования, проведенные с развитием химической отрасли. Так, было установлено, что подсолнечное масло богато:

– линолевой, олеиновой и другими кислотами;

– витаминами А, D, Е и прочими элементами.

Распространение подсолнечника как сельскохозяйственной культуры началось семимильными шагами в XIX веке и уже через несколько лет его целенаправленно выращивали на полях современной Украины и территории Саратовской губернии, поэтому именно Россия считается второй родиной этого растения. Привыкший к степным засухам и ветрам, подсолнечник замечательно освоился на мягком климате и плодородных землях средней полосы России. Сегодня, кроме этих территорий, наибольшие плантации культуры находятся в Румынии, Болгарии, странах Латинской Америки (Уругвай, Аргентина), Соединенных Штатах Америки, а также странах бывшего Советского Союза: Грузии, Украине, Молдавии, Казахстане.

Многолетние изучение строения и свойств подсолнуха позволило создать сорта с высокими показателями масличности – более 50%, устойчивые к весьма засушливым природным условиям и болезням. Один из них – сорт Первенец, созданный учеными Краснодарского Института масличных культур, в котором содержание олеиновой кислоты составляет 70-75%, а урожайность культуры находится в пределах 3-3,5 тонн семян с одного гектара. Однако, для получения таких показателей только хороших семян для посева недостаточно, должны присутствовать соответствующие условия по:

– борьбе с сорняками;

– своевременных уходе и уборке.

Именно поэтому наряду с выведением новых сортов в сельском хозяйстве уделяется большое внимание интенсивным технологиям возделывания этой культуры.

Строение подсолнечника. Ботаническое описание подсолнечника:

Растение является однолетним, травянистым, но все его органы склонны к интенсивному и стремительному развитию, что практически исключает появление боковых побегов.

Корень состоит из основного стержня, способного проникать вглубь земли на 2-4 м, и боковых ответвлений. Формирование происходит в несколько раз быстрее, чем наземная часть.

Внешняя поверхность стебля отличается неровностью и шероховатостью, наличием небольших ворсинок. Сам он имеет прямое строение и разную длину – от 70 см до 3 м, средняя высота стебля – около двух метров. По мере созревания корзинки сердцевина ствола становится рыхлой, а сам он – гибким, особенно в верхней части, что позволяет головке не ломаться, а плавно опускаться к земле.

Листья крупные, овально-сердцевидные, крепятся к стволу на одном большом черешке и имеют прожилку, разделяющую их пополам. Густо покрыты небольшими ворсинками, кончики заострены, а края имеют зазубрины, напоминающими пилу. В зависимости от длины ствола на подсолнухе может быть от 15 до 35 листьев.

– плодоносящих цветков. Имеют яйцеклетку, венчик в форме трубочки и рыльце, к которому присоединены 5 пыльников. Являются основой для будущих плодов;

– неплодоносящих цветков. Отличатся неполным набором частей, поэтому не способны давать потомство в виде зерен, но трансформируются в лепестки насыщенных оттенков желтого и оранжевого цвета, что и делает его похожим на солнце.

Все сорта подсолнуха опыляются перекрестным методом и являются отличными медоносами.

Плоды подсолнуха – семена (семечки), имеющую кожуру разных оттенков серого и черного, иногда с продольными полосами серого или белого цветов. Внутри находится ядрышко, покрытое тонкой пленочной оболочкой. В масличных сортах также присутствует панцирный слой, призванный защищать семена от некоторых вредителей.

Сорта подсолнуха:

Кроме разделения на культурный и дикорастущий вид, растение еще имеет и такие группы:

Разница заключается в величине семян и их основном сельскохозяйственном назначении, а также сроках созревания растения и нюансов его возделывания.

Кондитерские (грызовые) сорта подсолнуха:

Кондитерские сорта подсолнуха – это сорта, предназначенные в пищу после предварительного обжаривания или свежими, за что получили народное название – грызовые. Эти семечки отличаются значительными размерами зерен, их легким отделением от скорлупы и приятными вкусовыми качествами, а приобрести их может каждый человек в любом супермаркете.

Сорт подсолнуха Щелкунчик:

Страна выведения – Украина, Херсонская область. Созревание плодов происходит равномерно, в среднем за 115 суток. Сорт устойчив к засушливым погодным условиям и некоторым заболеваниям (заразиха, мучнистая роса, фомопсис). Основные параметры (усредненные): высота растения – 1,9 м; масса семени – 0,115 г; масличность – до 45%. Урожайность достигает 42 центнеров с гектара земли, размер корзинки – средний, вид – выпуклый.

Сорт подсолнуха Лакомка:

Отличается крупными и тяжелыми семенами – около 0,13 г, степень созревания – средняя, редко превышает 110 суток. Стебель имеет большую длину – до 190 см, корзина средняя и выпуклая. Урожайность высокая – до 5 центнеров. Масличность находится в пределах 50%, что позволяет применять сорт не только для производства кондитерского вида продукции, но и непосредственно растительного масла. Устойчив к самым неблагоприятным погодным условиям.

Сорт подсолнуха Алмаз:

Славится ранним созреванием, в остальном по характеристикам схож с другими представителями группы. Отличительная черта – ярко-черная окраска шелухи с серыми продольными полосами. Вес семени – 0,12 г, масличность – до 47%. Итоговые показатели урожая во многом зависят от типа почвы и правильного возделывания культуры: при недолжном уходе начинаются болезни, а урожайность снижается с 45 до 28 центнеров с гектара.

Сорт подсолнуха Люкс:

Один из самых устойчивых к вредителям и болезным сортов, среднеранний (105 суток), но со средней урожайностью – до 34 центнеров. Семена очень крупные, средний вес – 0,145 г, содержание масла составляет около 44%. Длина растения составляет 185 см, чаша средняя и служит отличным источником медового нектара для пчел. Из минусов выделяют условия посева – между растениями должно быть достаточное расстояние.

Сорт подсолнуха Орешек:

Самый ранний сорт, уборку которого проводят через 104 дня после посева. Растения невысокие, до 170 см, зерна крупные, среднетяжелые – до 0,15 г. Содержание масла колеблется в пределах 45-50%,а с одного гектара собираются в среднем 35 центнеров семян.

Масличные сорта подсолнуха:

Основное назначение масличных сортов подсолнуха получение растительного масла.

Их особенностями являются:

– малый размер семян;

– высокие вкусовые качества (от них зависит вкус итогового продукта);

– плохое отделение скорлупы.

Для кондитерской отрасли масличные сорта не применяются.

Сорт подсолнуха Ясон:

Трехлинейный гибрид, созданный селекционерами из Сербии. Достигает 180 см в длину, имеет плоскую корзинку среднего размера (до 24 см в диаметре). Посев позволяет получить до 45 центнеров с гектара через 108 дней после посева. Вес семени не превышает 0,064 г, но имеет высокое содержание масла – не менее 49%. Не восприимчив к заболеваниям и вредителям, не склонен к осыпанию.

Сорт подсолнуха Форвард:

Еще один масличный гибрид, отличающийся ранним созреванием (105 суток). Длина стебля достигает 187 см, но корзина небольшая – около 20 см. Масличность в пределах 47-49%, вес семян в среднем 0,09 г. Урожайность до 44 центнеров.

Сорт подсолнуха Оливер:

Еще один сербский гибрид с ранним созреванием – 90-95 суток. Отличается компактными размерами – до 140 см в высоту. Семена тонкие, склонны к осыпанию, поэтому важно проводить своевременную уборку урожая, который обычно составляет 30-35 центнеров (критические показатели находятся в пределах 23-45 ц/га). Размер семян малый, вес не более 0,06 г, но с высоким содержанием масла – до 49%. Само растение хорошо переносит неблагоприятные погодные условия, устойчиво к вредителям и болезням.

Сорт подсолнуха Римисол:

Сорт, который выведен для разведения в наиболее засушливых районах. Несмотря на то, что может длительное время обходится без влаги, вес семян достигает 0,075 г, а масличность – 48%. Длина растения не превышает полутора метров, корзины средние, а урожайность высокая – около 40 центнеров. Недостаток – подверженность заболеваниям.

Гибридные сорта подсолнуха:

Гибриды относятся к однолетним растениям, в чем заключается их основной недостаток. Однако он с лихвой компенсируется высокими показателями урожайности и универсальностью – большинство сортов подходят и для получения масла, и для применения в пищу.

Сорт подсолнуха Богдан:

Подходит для выращивания на слабо плодородных почвах, не требует подкормки, устойчив к болезням и хорошо переносит высокую влажность и низкие температуры. В длину достигает 180 см. Хотя корзина маленькая (около 18 см), зерна очень крупные и с высоким содержанием масла – 48-50%. Урожай готов к уборке через 112-118 суток.

Сорт подсолнуха Антей:

Отличается средним сроком созревания (111 суток) и высокой длиной стебля (175 см), средней корзиной (23 см). Семена крупные, масличность высокая – до 52%, с гектара удается собрать около 43 центнеров. Не подвержен самым популярным болезням, не склонен к осыпанию.

Сорт подсолнуха Одиссей:

Сорт подсолнуха Ян:

Главная особенность – высокая урожайность, способная достигать 60 центнеров. При этом не подвержен большинству заболеваний, созревает рано – за 104 дня, а содержание масла в семенах составляет около 52%. Длина стебля – 170 см, размер корзины- 25 см.

Сорт подсолнуха Алексей:

Отличается крупными зернами с высоким содержанием масла – до 50%. В длину достигает 170 см, но корзины небольшие – до 20 см, при этом урожайность высокая – около 45 центнеров. Сбор семян проводится через 115 суток, особых условий ухода не требует: хорошо переносит отсутствие влаги, не склонен к осыпанию и вылеганию, устойчив к распространенным болезням (мучнистая роса).

Почва для подсолнуха:

Хотя «родным» климатом для подсолнечника считается степной, наилучшим образом это растение чувствует себя на плодородных землях чернозема и на лугово-черноземных почвах. При этом важен щелочной состав земли – он должен быть нейтральным или слабым, а состав раствора – суглинистым или супесчаным механическим.

Подсолнух – неприхотливое растение, но в отношении правил севооборота это правило не действует. Для высокой урожайности и здоровья растения важно наличие в почве остаточной влаги и отсутствие инфекций, особенно нераспространенных. Поэтому необходимо своевременно вносить в почву азотно-фосфатные удобрения и растворы, призванные бороться с сорняками, а посев лучше всего проводить на полях, где ранее выращивались:

– озимые колосовые культуры;

Самыми худшими предшественниками подсолнуха, способными с легкостью передать ему свои заболевания, считаются соя, томаты, рапс и бобовые.

Защита семян подсолнуха от болезней и вредителей:

Подготовка к посеву – один из важных этапов на пути к хорошему урожаю, который состоит не только из выбора подходящей почвы, но и правильной обработки семян от возможных болезней. Так, для растения наиболее опасны:

– мучнистая роса, в т.ч ложная;

– гнили (белая, серая, пепельная, сухая);

– септориоз и прочие.

Большей частью эти заболевания вызывают паразиты и грибки, что приводит к замедлению роста растения, увяданию его листьев и побегов, прекращению роста шляпок.

Для защиты от вредителей лучше всего помогают такие меры, как протравка перед помещением в почву, своевременное удаление сорных растений и соблюдение всех правил севооборота.

Посадка семян подсолнуха в открытый грунт и выращивание подсолнуха:

Появление всходов и рост стебля подсолнуха во многом зависят от того, в какую землю были помещены зерна. Они не любят плотные слои грунта, поэтому перед посевом почву необходимо обязательно разрыхлить.

Чтобы получить высокий урожай для посева следует отбирать крупные, наполненные зерна. Для этого их калибруют – пропускают через специальное сито, отметая мелкие и пустые, а также мусор и шелуху. При больших объемах для проверки на наполненность может использоваться метод солевого раствора – в него опускают зерна и оставляют на 10 минут, спустя которые пустые или те, что содержат маленькое ядрышко, остаются на поверхность, а тяжелые и крупные опускаются на дно.

Следующий этап – протравка (обработка от болезней и вредителей). В последние годы все цивилизованные страны стараются отказаться от пестицидов и прочих химических растворов, стараясь перейти на натуральные растворы и смеси. Одним из популярных рецептов считается смесь из измельченной луковой шелухи и чеснока, которые заливаются кипящей водой из расчета 100 г состава на 2 литра воды. В нее помещают зерна, подготовленные для посева, минимум на 12 часов. Такой метод не только позволяет предупредить болезни растения, но и не окажет, в отличие от химикатов, негативного влияния на грызунов, которые любят лакомится подсолнечником, а значит, экосистема не пострадает.

Высадку в грунт лучше всего проводить в теплую погоду, когда земля достаточно прогреется – обычно это около 7-10 градусов. Хотя определенные сорта подсолнуха способны переносить кратковременные заморозки, это все же теплолюбивое растение, поэтому спешить с посевом при неустойчивой весенней погоде не стоит.

Почву предварительно увлажняют, закладку проводят на расстоянии 90 см друг от друга, в лунки кладут не более трех зерен. Достаточной глубиной в черноземных почвах считается 6 см, в степных и засушливых – до 10 см.

Первые всходы появляются спустя полторы недели. С момента их появления необходимо начинать мероприятия по уходу: удалять сорняки, своевременно проводить полив, причем до момента начала цветения – в два раза чаще. Через определенное количество дней (для каждого сорта период созревания разный) проводится уборка. Ключевые показатели для ее начала:

– опущение отяжелевшей головки к земле;

– сухость и опадание крайних лепестков цветка;

– появление характерной черной окраски у семян.

Повторное выращивание подсолнечника на выбранном участке почвы рекомендовано не ранее, чем через 5-6 лет.

Примечание: © Фото //www.pexels.com, //pixabay.com

семечки семена семечек научное описание рассада корень подсолнуха фото растение рисунок

декоративный подсолнух польза и вред свойство виды цветок курам видео