Почему у морских рыб меньше мочи чем у пресноводных

Почему морские и пресноводные рыбы выделяют разное кол-во мочевой жидкости?

Строение почек и их функционирование у разных групп рыб связаны с особенностями осморегуляции. У морских хрящевых рыб кровь и тканевые жидкости изотоничны по отношению к окружающей среде, у пресноводных костистых гипертоничны, а у морских костистых гипотоничны. В связи с этим и осморегуляция у них осуществляется по-разному.

У морских хрящевых рыб изотоничность внутренней и внешней среды обеспечивается за счет удержания в крови и тканевых жидкостях мочевины и солей, в результате чего концентрация мочевины в крови у них достигает 2,0—2,5%. Клубочковый аппарат почек развит хорошо, но наружу выводятся лишь излишки мочевины, солей и воды, поэтому количество выделяемой мочи невелико (2—50 мл на 1 кг массы тела в сутки). Для выведения избытка солей у этих рыб есть особая ректальная железа, открывающаяся в прямую кишку.

В связи с тем что у пресноводных рыб осмотическое давление крови и тканевых жидкостей выше, чем в окружающей среде, вода проникает в организм через кожу, жабры, с пищей. Для предупреждения обводнения у них хорошо развит фильтрационный аппарат почек и выделяется большое количество мочи (50—300 мл на 1 кг массы тела в сутки). Потеря солей с мочой компенсируется активной реабсорбцией их в почечных канальцах и поглощением жабрами из воды.

Морские костистые рыбы живут в гипертонической среде, и вода выходит из организма через кожу, жабры, с мочой и фекалиями. Поэтому во избежание иссушения морские костистые рыбы пьют соленую воду, которая из кишечника всасывается в кровь. Часть солей из кишечника удаляется с фекалиями, другая часть выводится секреторными (хлоридными) клетками жаберного аппарата, и таким образом в жидкостях тела поддерживается относительно небольшое осмотическое давление. Клубочковая фильтрация развита слабо, и почки выводят небольшое количество мочи (0,5—20 мл на 1 кг массы тела в сутки). У некоторых рыб в процессе эволюции клубочки исчезают совсем (морская игла, морской черт).

Проходные рыбы при переходе из одной среды в другую могут изменять способ осморегуляции: в морской среде она осуществляется как у морских рыб, а в пресной — как у пресноводных, поддерживая осмотическое давление крови и тканевых жидкостей на определенном уровне.

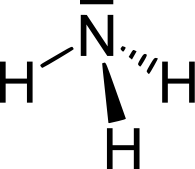

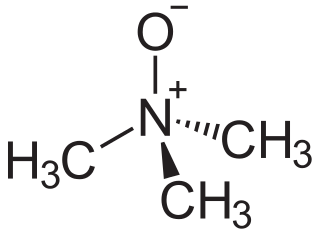

Аммиак, ТМАО, мочевина, мочевая кислота

Неожиданно начнем с диабета. Кроме хорошо известного в народе сахарного диабета, связанного с нарушением обмена глюкозы, существует еще несахарный диабет – его причиной является недостаточное выделение гипофизом гормона вазопрессина, отвечающего за обратное всасывание воды в почках. Количество мочи, выделяемое в день больными несахарным диабетом, достигает 5-15 литров (при норме 1,5-2 л). Следовательно, такой человек должен выпивать в день 5-15 л воды – т.е. постоянно сидеть рядом с краном и пить. В книгах пишут, что у таких больных нарушается сон и возникает эмоциональная неуравновешенность – а еще бы она не возникла! (Эта информация должна была подтолкнуть вас к простой мысли: тяжело нам, сухопутным животным, все время пúсать – для этого надо все время пить.)

Это не является проблемой для пресноводных рыб и личинок земноводных. Им даже не надо пить – вода и так сама заходит в их организмы за счет осмоса, ее остается только выписать. Таким образом, пресноводные рыбы и головастики постоянно выделяют очень большое количество очень разбавленной мочи, содержащей аммиак.

Детский вывод: любой пресный водоем полностью состоит из рыбьей мочи. Учительский ответ: вряд ли вам удастся найти на планете хоть один атом кислорода, который ни разу за миллионолетнюю историю земной жизни не был ничьей мочой.

Известно, что люди, потерпевшие кораблекрушение, погибают от жажды прямо посередине океана: человек не может пить морскую воду. Почему? – Потому что морская вода более концентрирована, чем человеческая моча. Человек, пьющий морскую воду, будет получать больше солей, чем выделять, и погибнет от пересоления организма.

«Французский врач А.Бомбар проделал смелый эксперимент, чтобы доказать: все необходимое для жизни человека в океане есть, и потерпевшие кораблекрушение могут остаться живы. Для этого он отправился через Атлантический океан в небольшой резиновой лодочке, питаясь пойманной по дороге рыбой. Вместо воды он пил жидкость, выжимаемую из тела рыб (она содержит очень немного солей). Бомбару удалось за 65 дней пересечь океан, проделав путь из Европы в Америку. И хотя подобный способ питания значительно подорвал здоровье ученого, он доказал возможность жизни человека в океане»*.

Как удается морским рыбам иметь внутри себя небольшую концентрацию солей? – Лишние соли, которые поступают в их организм с морской водой, выводятся наружу через жабры (почки при этом отдыхают: количество мочи и содержание в ней солей у морских рыб небольшое). Чтобы не перегружать жабры-опреснители лишней работой, морским рыбам желательно поменьше пить – следовательно, поменьше писать. А для этого нужно сделать выделяемое с мочой вещество не очень ядовитым, чтобы его можно было концентрировать. – Пожалуйста: морские костистые рыбы превращают аммиак в не очень ядовитый триметиламиноксид (ТМАО). В ГСТ** написано, что именно это вещество придает рыбам характерный «запах рыбы».

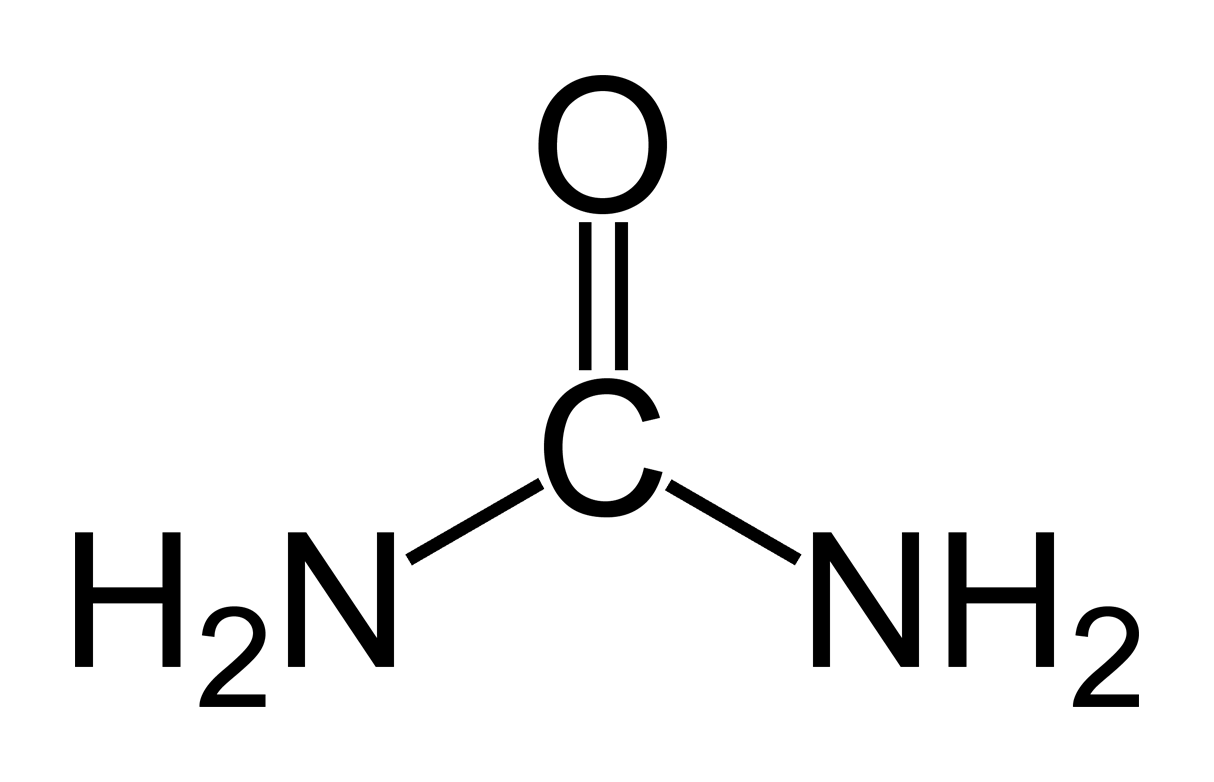

У нас с вами (у млекопитающих и взрослых земноводных) в печени из углекислого газа и аммиака делается не очень ядовитая мочевина. В стремлении тратить как можно меньше воды наш организм концентрирует мочу до упора: возможно, вы знаете о её «едучих» свойствах. (Знающие люди советуют: если у вас нет ни йода, ни зеленки, ни спирта, ни перекиси водорода, но нужно срочно обработать рану – помочитесь на нее, действие будет примерно таким же.)

В лихие девяностые в рекламе жвачек гордо сообщалось, что они «содержат ксилит и карбамид». Потом случилось страшное: какой-то студент неожиданно проснулся на лекции по органической химии и услышал, что «карбамид» по-русски называется «мочевина». Получается, что жвачки «содержат ксилит и мочевину»?! Как-то это не звучит, и мочевину из жвачек убрали. Но разрешение использовать пищевую добавку E927b при производстве продуктов питания на территории России – оставили. – А что такого, совершенно безопасное вещество, содержится в нашей собственной крови. (Сама по себе мочевина – белый порошок без вкуса и запаха. Несвежая моча пахнет аммиаком, который образуется из мочевины под действием бактерий.)

И возвращаемся на три абзаца назад: зачем морские рыбы имеют внутреннюю среду, более пресную, чем окружающая морская вода – им что, других проблем мало? Ведь остальные морские жители живут спокойно – большинство беспозвоночных имеет такую же концентрацию, как и окружающая морская вода. А позвоночные-акулы даже перевыполнили план: за счет растворенных в их крови мочевины и ТМАО они стали более концентрированными, чем море, и осмотически всасывают воду – как будто в речке живут. (Акул, прежде чем есть, долго вымачивают в воде – чтобы котлета не пахла мочой.) Ответ: не зачем, а почему. Группа современных костистых рыб сформировалась в пресных водоемах, где было выгодно быть не очень солеными, и только потом перебралась назад в моря.

Если идти до конца, то можно превратить выделяемое вещество в нерастворимое и неядовитое – тогда его можно, собственно, и не выделять, а оставить внутри тела. Но понятно, что затраты на это превращение будут очень велики, зачем же так напрягаться?

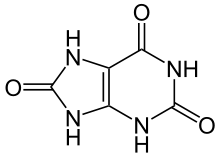

Первая причина – сильный дефицит воды, вторая – полная невозможность ее выделять. Так жестоко жизнь пошутила над наземными организмами, которые развиваются в герметичном яйце (птицы, пресмыкающиеся и насекомые). Продукт своего обмена им приходится складывать здесь же, внутри яйца, поэтому он должен быть нерастворимым и неядовитым – знакомьтесь, это мочевая кислота. Она остается главным продуктом выделения птиц, пресмыкающихся и насекомых и после их вылупления из яйца – это, кстати, позволяет им при выделении обходиться небольшим количеством воды.

Мочевая кислота в небольших количествах образуется и в нашем организме – из пуриновых оснований – аденина и гуанина, которые входят в состав ДНК, РНК и АТФ.*** Особенно много пуриновых оснований содержится в мясе и рыбе. Иван Андреевич Крылов, известный баснописец и обжора, как и положено тогдашним аристократам, питался почти исключительно мясом (жареные поросята, запеченные рябчики, тушеные перепела. фаршированные осетры. сушеные кабаны. ) Могучий организм Ивана Андреевича не смог справиться с выделением такого большого количества мочевой кислоты, и ему пришлось откладывать ее в виде кристаллов в суставах (подагра) и в виде камней в почках и мочевом пузыре. (Эта информация должна была подтолкнуть вас к простой мысли: безвредность любого соединения имеет свои границы, при желании можно насмерть отравиться совершенно чистой водой).

===============

*Сергеев Б.Ф. Занимательная физиология. Книга для чтения. Москва, Просвещение, 2001

** Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В трех томах. Москва, Мир,1993.

*** Мочевая кислота является конечным продуктом обмена пуринов только у приматов, а у всех нормальных млекопитающих она окисляется дальше – до аллантоина.

Органом выделения костных рыб является

Выделительная система костных рыб

Выделительная система костных, как и у хрящевых рыб, представлена лентовидными мезонефрическими почками, расположенными под брюшиной по бокам позвоночного столба над плавательным пузырем. Мочеточники соединяются в выводной канал, который открывается не в клоаку, а на конце мочеполового сосочка.

Передний отдел почек представляет собой сильно редуцированный, но сохранившийся пронеф- рос. У взрослых рыб он составлен лимфоидной тканью и выполняет функцию кроветворного органа, также в нем задерживаются и погибают старые эритроциты. Почка быстро реагирует на состояние рыбы (например, при недостатке в воде кислорода она уменьшается в объеме).

У осетровых в нефронах сохраняется воронка (нефростом), однако у более высокоорганизованных форм она отсутствует. У хрящевых рыб концентрация солей в жидкостях внутренней среды организма ненамного отличается от аналогичного показателя морской воды (подавляющее большинство хрящевых рыб — обитатели моря), поэтому им несложно поддерживать водно-солевой баланс. Внутренняя среда костных рыб содержит иное количество солей, чем в окружающей воде (у пресноводных форм в крови солей больше, а у морских — меньше), поэтому они вынуждены искусственно поддерживать водно-солевое равновесие внутренней среды.

У пресноводных костных рыб выделительная система крови гипертонична по отношению к внешней воде, поэтому, хоть активного питья не происходит, внутрь тела за счет разницы осмотического давления постоянно проникает большое количество излишней воды (через жабры, кожу, ротовую полость, слизистую кишечника). Пресноводные костные рыбы удаляют воду с помощью сильно развитых почек с многочисленными нефро- нами, которые выделяют огромное количество (более 300 мл/кг массы тела в сутки) слабоконцентрированной (гипотоничной) мочи. Дефицит солей при этом компенсируется активным всасыванием ионов из окружающей воды с помощью жабр, а также реабсорбцией ионов

Заштрихованы сосуды с венозной кровью, белым из первичной мочи в канальцах мезонефроса. Главным конечным продуктом азотистого обмена у них является не мочевина (как у хрящевых рыб), а аммиак, который значительно токсичнее и требует гораздо большего разбавления, поэтому большие объемы выделяемой мочи оказываются весьма кстати.

Между тем пресноводные рыбы могут жить и в соленых водоемах, удаляя излишние соли (они поступают с пищей и путем диффузии через жабры) с мочой, фекалиями и частично через кожу.

Осморегуляция выделительной системы у морских рыб осуществляется иначе. У них кровь гипотонична по отношению к внешней воде, поэтому перед ними стоят противоположные проблемы — им нужно удалять лишние соли и удерживать воду, которая теряется осмотическим путем (главным образом через жабры).

Понятно, что выделять так много мочи, как это делают пресноводные рыбы, морским нельзя, поэтому у них в почках меньше нефронов, размеры клубочков малы (у некоторых они даже могут вообще отсутствовать, например, у семейства Syn- gnathidae и некоторых антарктических рыб), причем значительная часть их вообще не функционирует (не участвует в фильтрации).

Сохранение недействующих клубочков полезно, поскольку соленость воды может изменяться и эти структуры, возможно, понадобятся в будущем. При этом значительно снижается объем выделяемой мочи, например, бычок выделяет всего 3 — 23 мл/кг в сутки.

Аналогично ведут себя пресноводные рыбы, оказавшись в морской воде, например, угорь в пресной воде образует 60 — 150 мл/кг в сутки, а в морской — 2 — 4 мл/кг в сутки. Легко догадаться, что ограничение потерь воды с мочой не снимает проблему дефицита воды, а только ее облегчает, поскольку воду необходимо где-то брать.

Поэтому морские рыбы попросту воду пьют, чего не делают их пресноводные сородичи. Поступившие с морской водой соли удаляются затем через почки, где ионы не задерживаются (как у пресноводных форм), а выводятся, тогда как вода подвергается реабсорбции и поступает в сосудистое русло. Кроме того, всасывание воды происходит не только в почках, но и в мочевом пузыре (он имеется у некоторых видов). Соли выделяются также через жабры. У некоторых проходных рыб в осморегуля- ции участвует выделяемая кожей слизь.

Щука: описание рыбы и строение

Кого представляете вы, слыша это слово? Быть может, продолговатую рыбу темной окраски? Или же вы только знаете, что такая рыба есть, но ни разу не видели ее?

Пора пополнить свой багаж знаний, особенно начинающему рыбаку. Где ловить щуку и как это делать? Есть ли разновидности этой рыбы?

Разновидности щуки

В мире выделяют несколько разновидностей этой рыбы. Виды щук отличаются друг от друга местом обитания, внешним видом и другими особенностями.

Она предпочитает держаться в одиночку в береговой зоне рек, озер и водохранилищ, где есть медленное течение. Такая рыба является санитаром пресных вод и хищником, которые караулит свою жертву.

Увидеть ее можно также в озерах и в запруженных участках.

Чешуя мелкая и распространяется на щуки рыбы, ее туловище и верхнюю часть головы. Она обитает в бассейне Амура, в низовье притоков рек Уссури и Сунгари, реках Тугур, Уда, Амгунь и Сайфун, в верховьях рек Онон, Аргунь и так далее. Также ее можно увидеть в некоторых местах острова Сахалин.

Выделяют два подвида: северная красноперая и южная красноперая щука.

Места обитания щуки

Выше мы рассмотрели конкретные места обитания в зависимости от вида рыбы.

Теперь стоит сказать об общих местах, где обитает щука, более конкретно.

Ареал обитания этой рыбы огромный, так как она может водиться на всех континентах.

Она благополучно проживает в прудах, малых реках и озерах, а также в некоторых болотах. Она очень любит пойменные озера. Ее можно встретить и в горных реках, которые имеют быстрые перекаты, крутые пороги и низкую температуру.

Если щука обитает в прудах и озерах, то она выберет мелководье около коряг, с водной развитой растительностью и под тенью деревьев и кустарников.

Живя в реках, водный хищник может выбрать место, как на глубине, так и около берега при наличии обильной растительности, однако на глубине в основном обитает большая щука, то есть крупная особь.

Строение и образ жизни щуки

Строение щуки характеризует ее важное определение — хищник, тело которого имеет стреловидную удлиненную форму, широкую пасть, выдающуюся вперед голову и челюсти, которые выступают вперед, хотя нижняя длиннее верхней.

Мелкие зубы направлены внутрь пасти, и располагаются на языке и верхней челюсти, а на нижней челюсти хорошо устроились клыкообразные зубы.

Этот водный обитатель не пережевывает пищу мощными зубами, а только удерживает ее.

Зубы постоянно меняются: один зуб после окончания срока его службы выпадает и сменяется новым, потом этот же процесс затрагивает другой зуб. Большая щука особенно выделяется, так как эти особенности становятся еще более явными, что действительно делает ее хищником не только по привычкам, но и по внешнему виду.

Такому хищнику не нужно поворачивать голову для того, чтобы осмотреть пространство, так как ее глаза располагаются на голове, в ее верхней части.

Спинной плавник находится над анальным плавником, и отодвинут далеко назад.

Образ жизни щуки оседлый, однако охотиться она может, не только находясь в засаде, но иногда перемещаясь.

Если она стоит на одном месте, то у нее не двигается ничего, кроме спинного и хвостового плавника, хотя они колеблются совсем немного. Если настало время наброситься на жертву, хищник делает это резко и за раз, лишь иногда совершая несколько бросков. Хочется напомнить, что не все охотятся именно так.

Большая щука или представители трех из четырех рассмотренных нами видов поступают именно так, однако черная щука имеет маленький размер и питается чаще всего беспозвоночными.

Перед зимой образ жизни рыбы имеет свою особенность — наступает предзимний жор щуки.

Это означает, что она готовится к зиме и усиленно питается на протяжении всего светового дня. Пик такого жора приходится на температуру воды от 10 до 12 градусов.

Если вода доходит до температуры в 6 градусов, рыба отходит на глубину и двигается за другими рыбами, продолжая при этом кормиться.

Нерест щуки происходит достаточно рано — конец февраля, начало марта.

Если весна поздняя, то сроки могут передвигаться. Перед этим рыба собирается маленькими группами, включающими несколько особей, чаще всего это несколько самцов и одна самка.

В этот период водный хищник передвигается не быстро и по дороге продолжает питаться. Нерест щуки, точнее, его непосредственный процесс, происходит по прибытию на подходяще место, а начинают нереститься сначала мелкие особи, а потом самые большие.

Это очень подходящий момент для рыбалки.

Ловля щуки

Ловля щуки особенно успешна тогда, когда маленькие особи отъедаются после нереста, а большие начинают это дело. Хищник ловится, грубо говоря, постоянно, изменения будут видны лишь в размерах добычи.

В это время лучше всего ловить рыбу на очень мелких участках, так как она плавает по верху воды и не составляет труда увидеть ее визуально.

Как поймать щуку в определенное время года?

В этот период лучшей тактикой ловли будет заброс приманки, имитирующей местных обитателей. Конечно, для нее всегда популярен такой вид приманки, как блесна серебряного или золотого цвета.

Это значит, что успех ловли зависит от того, найдется такое место или нет. Нужно найти такие точки и часто приходить на них, чтобы понять, в какое время лучше всего ловить щуку.

Приманки лучше выбирать крупные и яркие, которые позволяют применять медленную или среднюю проводку.

Также нужно учитывать еще несколько моментов при выборе приманки. Например, красноперая щука предпочитает в первые два года ушастых окуней и беспозвоночных, а впоследствии — карповых. Черная щука ловится традиционными способами, но нужно учитывать, что она спокойнее остальных видов.

Щука — особенная рыба, что позволяет ловить ее без особых проблем.

Главное, что нужно знать — ее образ жизни и привычки, так как именно это поможет правильно выбрать приманку и время ловли. Зная все эти моменты, рыбалка будет успешной и доставит много удовольствия.

Выделительная система и водно-солевой обмен рыб

Выделительная система служит для выведения продуктов обмена и обеспечения водно-солевого состава организма. Основными органами выделения у рыб являются парные туловищные почки с их выводными протоками — мочеточниками, через которые моча поступает в мочевой пузырь.

В некоторой степени в выделении принимают участие кожа, жабры и кишечник.

Почки представляют собой систему выделительных канальцев, открывающихся в общий выводной проток.

Эволюция выделительной системы у позвоночных происходит в последовательной смене трех типов почек: предпочки, туловищной и тазовой.

Предпочка, или головная почка (пронефрос), развивается в эмбриогенезе у низших позвоночных животных (круглоротые, рыбы, земноводные). Во взрослом состоянии у них функционирует первичная, или туловищная, почка (мезонефрос).

У высших позвоночных (амниот) в эмбриогенезе функционирует туловищная почка, а у взрослых — вторичная, или тазовая (метанефрос). Прогрессивное развитие почек связано с усложнением строения почечных канальцев и редукцией мерцательных воронок.

Самой примитивной является головная почка, которая закладывается в передней части полости тела в виде 6-7 выделительных канальцев.

Основным фильтрационным элементом ее является воронка, которая одним концом открывается в полость тела, а другим концом — в выводной проток — мочеточник. К верхней части воронки примыкает сосудистый клубочек.

Такая почка функционирует у круглоротых и рыб на ранних стадиях развития. У некоторых рыб она сохраняется в виде 2-3 канальцев и во взрослом состоянии (бычки, атерина, бельдюга), а у большинства рыб преобразуется в лимфоидный орган, выполняющий функции кроветворения.

У взрослых круглоротых и рыб позади предпочки развиваются туловищные почки, лентовидные тяжи темно-красного цвета, заполняющие пространство между позвоночником и плавательным пузырем.

Основной функциональной единицей туловищной почки является нефрон, состоящий из мальпигиева тельца и выделительных канальцев.

Мальпигиево тельце у рыб малоразмерное (диаметром 50-70 мкм), образовано капсулой Шумлянского — Боумена и сосудистым клубочком. Мочевые канальцы, отходящие от капсул, извиваются, а затем открываются в собирательные канальцы, которые объединяются в более крупные, впадающие затем в мочеточники (рис. 1).

У большинства рыб воронок в почках уже нет, они сохраняются лишь у некоторых хрящевых, а также у осетровых.

| Рис.1 Почка форели и схема почечных канальцев рыб: А — головная почка (пред- почка); Б, В, Д— туловищная почка; Г — почка форели; 1 — мочеточники; 2 — мочевой пузырь; 3 — наружный клубочек; 4 — мальпигиево тельце; 5 — воронка; 6 — капсула; 7 — сосудистый клубочек; 8 — ветвь спинной аорты; 9 — воротная вена почек; 10 — почечная вена; 11 — почечные канальцы; 12 — венозные синусоиды; 13 — собирательная трубка. |

Наиболее развит у них средний отдел, сильно расширенный и в виде больших лопастей охватывающий плавательный пузырь. У щуки и окуня передние и задние части почек слиты, а средние лежат раздельно.

Основным компонентом мочи хрящевых рыб является мочевина, костистых — аммиак, причем аммиак токсичнее мочевины. Почки выполняют в основном роль фильтратора. Продукты обмена веществ доставляются в почки с кровью.

От спинной аорты артериальная кровь по почечным артериям поступает в сосудистые клубочки, где происходит ее фильтрация и образуется первичная моча.

Выходящие из сосудистых клубочков кровеносные сосуды вместе с сосудами воротной системы почек оплетают выделительные канальцы и, собираясь вместе, образуют задние кардинальные вены.

В средней части канальцев происходит обратное всасывание веществ, нужных организму (воды, глюкозы, аминокислот), и образуется вторичная, или окончательная, моча.

Выводным протоком головной почки является пронефрический канал.

При развитии туловищной почки пронефрический канал расщепляется на два канала: вольфов и мюллеров. Мюллеров канал у самок хрящевых рыб выполняет функцию яйцевода, у самцов атрофируется.

Вольфов канал у круглоротых, костистых и самок хрящевых рыб выполняет функцию мочеточника.

Рис. 2. Мочеполовая система круглоротых и некоторых рыб: I — миноги; II —акулы; III — осетровых; IV — лососевых; V — костистых; 1 — яичник; 2 — яйцевод (мюллеров канал); 3 — вторичный яйцевод; 4 — семенник; 5 — семяпровод; 6 — почка;

7 — мочеточник; 8 — клоака; 9 — мочеполовой синус.

У самцов хрящевых рыб на ранних стадиях развития вольфов канал выполняет одновременно функции мочеточника и семяпровода.

У взрослых хрящевых образуется самостоятельный мочеточник, открывающийся в мочеполовой синус, а он в свою очередь — в клоаку, в то время как вольфов канал становится семяпроводом (рис.2). Для мочеполовой системы костистых в отличие от других рыб характерно отсутствие у них клоаки и полное разделение выделительной и половой систем.

Мочеточники (вольфовы каналы) у них по выходе из почек объединяются в непарный проток, который тянется вдоль задней стенки брюшной полости, образуя вырост — мочевой пузырь, заканчивающийся мочевым отверстием, которое открывается позади анального.

Рис.3. Типы водно-солевого обмена костистых рыб (по Флорикену):

A— пресноводные; Б — морские костистые рыбы.

Строение почек и их функционирование у разных групп рыб связаны с особенностями осморегуляции. У морских хрящевых рыб кровь и тканевые жидкости изотоничны по отношению к окружающей среде, у пресноводных костистых гипертоничны, а у морских костистых гипотоничны. В связи с этим и осморегуляция у них осуществляется по-разному.

У морских хрящевых рыб изотоничность внутренней и внешней среды обеспечивается за счет удержания в крови и тканевых жидкостях мочевины и солей, в результате чего концентрация мочевины в крови у них достигает 2,0—2,5%.

Клубочковый аппарат почек развит хорошо, но наружу выводятся лишь излишки мочевины, солей и воды, поэтому количество выделяемой мочи невелико (2—50 мл на 1 кг массы тела в сутки). Для выведения избытка солей у этих рыб есть особая ректальная железа, открывающаяся в прямую кишку.

В связи с тем что у пресноводных рыб осмотическое давление крови и тканевых жидкостей выше, чем в окружающей среде, вода проникает в организм через кожу, жабры, с пищей.

Для предупреждения обводнения у них хорошо развит фильтрационный аппарат почек и выделяется большое количество мочи (50—300 мл на 1 кг массы тела в сутки).

Потеря солей с мочой компенсируется активной реабсорбцией их в почечных канальцах и поглощением жабрами из воды (рис. 3).

Морские костистые рыбы живут в гипертонической среде, и вода выходит из организма через кожу, жабры, с мочой и фекалиями.

Поэтому во избежание иссушения морские костистые рыбы пьют соленую воду, которая из кишечника всасывается в кровь. Часть солей из кишечника удаляется с фекалиями, другая часть выводится секреторными (хлоридными) клетками жаберного аппарата, и таким образом в жидкостях тела поддерживается относительно небольшое осмотическое давление.

Клубочковая фильтрация развита слабо, и почки выводят небольшое количество мочи (0,5—20 мл на 1 кг массы тела в сутки). У некоторых рыб в процессе эволюции клубочки исчезают совсем (морская игла, морской черт).

Проходные рыбы при переходе из одной среды в другую могут изменять способ осморегуляции: в морской среде она осуществляется как у морских рыб, а в пресной — как у пресноводных, поддерживая осмотическое давление крови и тканевых жидкостей на определенном уровне.

Кровеносные системы хрящевых и костных рыб

Общая схема кровеносной системы хрящевых рыб схожа с кровеносной системой круглоротых. Но отличается рядом особенностей, связанных с большей подвижностью хрящевых рыб и с их более высоким уровнем обмена.

Но так же, как и у круглоротых, у хрящевых рыб и костных рыб один круг кровообращения и в сердце только венозная кровь.

Сердце двухкамерное, но состоит из четырех отделов:

Внешне артериальный конус кажется расширенным началом брюшной аорты, но, как и в остальных отделах сердца его стенки образованы поперечнополосатой мускулатурой, в стенках кровеносных сосудов, включая брюшную аорту, — гладкие мышечные волокна.

На внутренней поверхности артериального конуса есть клапаны, препятствующие обратному току крови. Последовательное сокращение желудочка и артериального конуса повышает кровяное давление, ускоряя кровоток. Такое поэтапное увеличение давления видимо не особенно эффективно. Кровяное давление у хрящевых рыб меньше, чем у костных, хотя у последних редуцировался конус и возросла мощность стенок желудочка.

От конуса отходит брюшная аорта, распадающаяся на пять пар приносящих жаберных артерий.

Первая снабжает полужабры подъязычной дуги, вторая-пятая первую-четвёртую жаберные дуги. Окислившаяся в капиллярах жаберных лепестков артериальная кровь собирается в выносящие жаберные артерии. От первой выносящей жаберной артерии ответвляется общая сонная артерия, снабжающая кровью голову.

Выносящие жаберные артерии обеих сторон сливаются, образуя лежащую под позвоночником спинную аорту. На уровне плечевого пояса от спинной аорты отходят парные подключичные артерии, несущие кровь к жаберному аппарату и грудным плавникам.

В туловищной области от спинной аорты отходит ряд непарных и парных артерий, снабжающих кровью внутренние органы, стенки тела и брюшные плавники.

Далее спинная аорта уходит в гемальный канал хвостовых позвонков, получая название хвостовой артерии.

Венозная кровь возвращается в сердце по венам – обычно более широким и тонкостенным, чем артерии.

Хвостовая вена собирающая кровь из хвоста, входит в полость тела и разделяется на правую и левую воротные вены почек, они подходят к почкам и распадаются в них на капилляры, т.е. образуют воротную систему почек. Почечные капилляры вновь сливаются в вены, образующие правую и левую задние кардинальные вены – выносящие сосуды воротной системы почек.

По боковым стенкам полости тела идут парные боковые вены, собирающие кровь от брюшных плавников и стенок тела, уже в области сердца каждая из них сливается с подключичной веной, несущей кровь от грудных плавников.

Из головы венозная кровь собирается в парные передние кардинальные вены и парные нижние яремные. Задние и передние кардинальные и яремные каждой стороны сливаются в кювьеров проток.

Они впадают в венозную пазуху. От пищеварительного тракта и селезенки венозная кровь собирается в несколько вен, перед печенью обычно сливающимися в воротную систему печени. Войдя в печень, она распадается на капилляры, кровь как бы «фильтруется» через ткани печени и вновь собирается в печеночную вену, впадающую в венозные синус.

Кровеносные системы хрящевых и костных рыб сходны, различия сводятся лишь к нескольким деталям.

У костистых рыб редуцируется артериальный конус. На его месте образуется толстостенное вздутие начальной части брюшной аорты – луковица аорты, имеющая стенки с гладкой мускулатурой. Брюшная аорта распадается на 4 пары приносящих жаберных артерий.

Окислившаяся кровь собирается в 4 пары выносящих жаберных артерий, которые впадают в корни спинной аорты позади жаберного отдела.

Спереди корни аорты, отделив сонные артерии, тоже соединяются друг с другом, образуя характерный для костных рыб головной круг. У многих костистых рыб в правой почке воротная система частично редуцируется, часть крови по анастамозам переходит в правую заднюю кардинальную вену.

У двоякодышащих рыб возникает легочный круг кровообращения. Предсердие почти полностью разделяется на две половины: в левую впадает несущая кровь из легких легочная вена, а в правую – венозная пазуха. Эта перегородка в виде складки проходит через желудочек и продолжается в спиральный клапан артериального конуса.

От брюшной аорты отходят 5 пар артерий (передняя проходит по подъязычной дуге). От последней выносящей жаберной артерии отходит легочная артерия. Большой и малый круги кровообращения разобщены очень мало.

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ (vesica urinaria), полый мышечный орган у некоторых беспозвоночных и большинства позвоночных, в котором накапливается моча перед её периодическим выведением из организма.

Из беспозвоночных непарный мочевой пузырь у коловраток, множественный — у малощетинковых червей и пиявок и парный — у высших ракообразных. У позвоночных мочевой пузырь обычно непарный.

У рыб мочевой пузырь развивается как расширение первичных мочеточников (вольфовых каналов) или обособляющихся от них протоков. У земноводных мочевой пузырь образуется из брюшного выроста клоаки, у амниот — из аллантоиса.

У земноводных, пресмыкающихся, однопроходных млекопитающих мочевой пузырь открывается в клоаку, а у сумчатых и плацентарных млекопитающих — в мочеиспускательный канал, у самок некоторых животных — в мочеполовой синус.

У некоторых пресмыкающихся (крокодилы, змеи) мочевой пузырь рудиментарен, у некоторых ящериц (например, амфисбен) отсутствует. У птиц (за исключением страуса) мочевого пузыря нет.

В стенке мочевого пузыря находятся 3 слоя гладких мышечных волокон (средний слой мышц образует сфинктер), при сокращении которых происходит мочеиспускание. Клетки слизистой оболочки мочевого пузыря могут реабсорбировать соли натрия, секретировать ионы H+. У земноводных в мочевом пузыре накапливается гипотоническая моча.

Во время пребывания животного на суше при необходимости вода из мочи всасывается и служит для осморегуляции.