Почему при сахарном диабете сводит ноги судорогой по ночам и что делать

Чем опасны неврологические осложнения сахарного диабета?

По распространённости сахарный диабет является лидирующим эндокринным заболеванием в мире. По данным Российской Диабетической Ассоциации, в 2016 году в мире насчитывалось около 415 миллионов диабетиков.

Сахарный диабет опасен тем, что сопровождается нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального, водно-солевого. Столь серьёзные нарушения метаболизма закономерно приводят к тяжелым осложнениям, в том числе со стороны нервной системы. Подробно о неврологических осложнениях сахарного диабета рассказала невролог калининградского медицинского центра Class Clinic Пенькова Анна Валерьевна.

Какие неврологические осложнения способен вызвать сахарный диабет и как они проявляются?

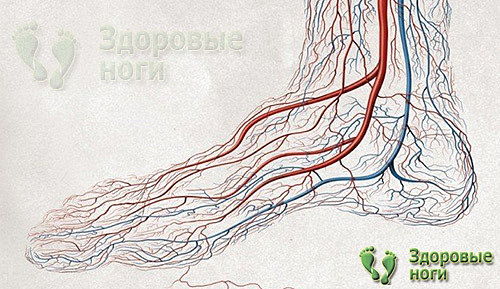

Ключевой момент в развитии осложнений диабета, в том числе и неврологических, — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови, которое приводит к поражению сосудистой стенки. При этом страдают как крупные сосуды, так и капилляры. Наиболее развитая капиллярная сеть в нашем организме находится в почках, глазах, головном мозге, а также в конечностях. Именно эти органы являются мишенями диабета.

Когда поражаются крупные и мелкие сосуды — это вызывает увеличение их проницаемости, возникает ломкость сосудов. Легко развиваются такие явления, как тромбозы и атеросклероз. Результатом таких сосудистых нарушений со стороны нервной системы являются инсульты, а также хроническое поражение головного мозга – диабетическая энцефалопатия. Важно отметить, что при развитии диабета вероятность инсультов и других угрожающих жизни состояний возрастает многократно.

Достаточно часто при сахарном диабете повреждаются и отдельные крупные нервы в виде мононевропайтий – невропатия лицевого нерва (сопровождается параличом мимической мусклатуры), невралгия тройничного нерва (характеризуется интенсивными стреляющими болями в лице), невралгия затылочных нервов (стреляющие боли и онемения в затылочной области), невропатия локтевого, лучевого, срединного нервов верхних конечностей со слабостью и онемением в пальцах одной руки) и т.д.

Каким образом лечится диабетическая полинейропатия?

Это тот случай, когда мы можем улучшить состояние и устранить симптомы, но не можем гарантировать того, что они не вернутся, так как состояние является следствием диабета. Добиться длительной ремиссии достаточно сложно, но существуют современные способы, с помощью которых можно существенно улучшить качество жизни. Точную схему лечения в подобных случаях назначают эндокринолог и невролог, учитывая все особенности заболевания.

Важно отметить, что лечить это состояние необходимо даже при незначительных проявлениях, чтобы улучшать питание тканей и максимально замедлить процесс поражения нервов. При развитии диабета и отсутствии адекватного лечения питание тканей нарушается настолько сильно, что приводит к мгновенному присоединению вторичной инфекции, развитию незаживающих трофических язв, серьёзным последствиям даже после незначительных царапин и ссадин. Появление гангренозных поражений при диабете нередко приводит к ампутации конечностей.

Что важно помнить о симптомах диабета?

К сожалению, люди редко обращают внимание на изменения в их организме, и часто случаются ситуации, когда диагноз «сахарный диабет» ставит невролог. Типичный случай – это когда пациент обращается к неврологу по поводу зябкости в ногах и по результатам исследований ему ставят сахарный диабет. А потом пациент вспоминает, что у него давно сухость во рту, зябкость и высокая утомляемость.

При любых изменениях чувствительности конечностей, зябкости, судорогах лучше перестраховаться и обратиться к специалисту, в первую очередь — к неврологу. Наиболее ранние симптомы диабета – это жажда и сухость во рту, увеличенное количество выделяемой мочи, повышенный аппетит. Уже сочетание этих трёх симптомов должно насторожить. Появление неврологических признаков (онемение, судороги, зябкость и т.п.) на этом фоне — серьезный повод для обращения к неврологу и эндокринологу.

В тяжелых случаях, на поздних стадиях развития диабета, изменения в питании тканей и обмене веществ могут стать необратимыми. Важно понимать: чем раньше начато лечение диабетических осложнений, тем эффективнее оно будет.

Нами разработан комплекс физиотерапевтических процедур в сочетании с медикаментозной терапией для предотвращения развития осложнений сахарного диабета и для лечения уже имеющихся неврологических осложнений.

Запишитесь на приём к Анне Валерьевне Пеньковой на сайте или по телефону (4012) 33-44-55.

Поликлиника №10

Поражение ног при сахарном диабете

Поражение нижних конечностей при сахарном диабете (СД) можно условно разделить на несколько групп, однако, как правило, они встречаются в комбинации.

1. Периферическая нейропатия. Нейропатия проявляется болью, ощущением ползания мурашек, судорогами, ощущением «жжения» в стопах, которые усиливаются в вечернее и ночное время.

При этом же, нервные волокна, отвечающие за температурную, болевую, тактильную и вибрационную чувствительность теряют свою чувствительность, что может приводить к трагическим последствиям, если не организовать надлежащий уход за ногами. Это значит, что вы можете не почувствовать травму: например, вы можете не заметить инородный предмет в ботинке или ожог при согревании ног около батареи или в ножной ванночке до тех пор, пока уже не образуется рана.

2. Деформация пальцев и свода стопы.Поражение нервных волокон может привести к деформации пальцев и свода стопы, что, в свою очередь, также может закончиться язвенными дефектами стоп. Как правило, деформации являются последствием ношения неправильно подобранной обуви, что так же может приводить к повышенному мозолеобразованию, развитию гиперкератоза (болезнь кожи, связанная с повышенной скоростью деления клеток рогового слоя и нарушением процесса их слущивания).

Основными причинами развития атеросклероза при сахарном диабете являются:

Главным симптомом атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей является возникновение болей при ходьбе — так называемая перемежающаяся хромота.

Если вас беспокоят подобные симптомы, обязательно обратитесь к своему лечащему врачу для выяснения причин.

Чтобы приостановить прогрессирование атеросклеротического процесса, необходимо незамедлительно бросить курить, контролировать свое давление и принимать назначенные врачом препараты регулярно, для поддержания нормального уровня АД.

В некоторых случаях могут быть эффективны препараты, улучшающие периферический кровоток. Нередко, при плохом кровообращении ваши ноги могут мерзнуть.

Помните, что нельзя согревать ноги на батарее, у открытого огня, парить в горячей воде – это может привести к образованию ожогов и язвенных дефектов, поскольку у вас также может быть нейропатия, т.е. вы не будете чувствовать высокую температуру. Лучший способ согреть ноги – носить теплые носки.

Синдромом диабетической стопы (СДС) называют сочетание данных осложнений сахарного диабета на ноги, которые представляют непосредственную угрозу или развитие язвенно-некротических процессов и гангрены стопы.

Чтобы предотвратить развитие СДС необходимо соблюдать несколько правил:

Про последний пункт поговорим подробнее. Образовавшиеся язвенные дефекты и раны у пациентов с СД лечатся длительно и не всегда успешно, что связано с особенностями течения СД. Поэтому профилактика таких состояний является крайне важной.

Что нужно делать?

Берегите свои ноги и будьте здоровы!

Судороги ног при сахарном диабете: причины, лечение и профилактика

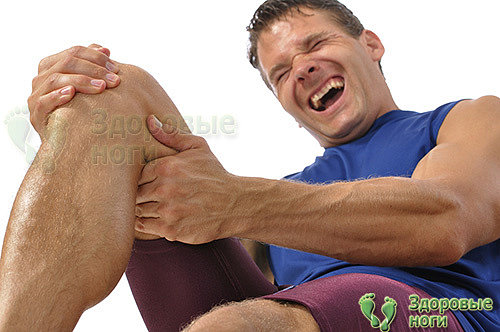

В 40% случаев нейропатия сопровождается непроизвольными, болезненными сокращениями мышц, которые называются судорогами или спазмами.

Судороги ног при сахарном диабете доставляют серьезный дискомфорт пациенту и нуждаются в профессиональном лечении.

Судороги ног при сахарном диабете: симптомы

Судороги (спазмы) чаще всего возникают в области икроножных мышц и голеней, значительно реже в области ступней. Продолжительность судороги бывает различной от 3-5 секунд до 10-15 минут.

Как правило, судороги сопровождаются следующими симптомами:

После прекращения спазмов нога продолжает болеть и сохраняет повышенную чувствительность. Более 50% больных, страдающих регулярными судорогами, отмечают, что предвестником спазмов часто бывает подергивание в конечностях. Многие пациенты сравнивают такие ощущения с легким токовым разрядом.

Почему сводит ноги при сахарном диабете?

Судорожные мышечные сокращения в ногах при сахарном диабете бывают следующего происхождения:

Тонические спазмы у диабетиков часто обусловлены сочетанием лишнего веса и слабых икроножных мышц. В связи с этим при длительном стоянии или ходьбе на ноги действует большая нагрузка, которая приводит к судорожным сокращениям мышц.

Кликните по картинке ниже, чтобы узнать подробнее о стельках для ног при диабете и заказать их с доставкой на дом или по почте.

Кроме нейропатических судороги в ногах при диабете, причины могут иметь самые разные:

1. Обезвоживание организма.

Такие спазмы чаще всего проявляются в жару, а также утром после сна. Об обезвоживании говорят и другие симптомы: потеря тонуса кожи, сухость во рту, слабость и пр.

Во многих случаях обезвоживание возникает именно в конечностях. Это связано с нарушением водного баланса по причине эндокринных нарушений.

Профилактикой обезвоживания конечностей является достаточное употребление воды и регулярное использование увлажняющих средств.

Лучше всего сохраняют влагу специальные крема для диабетиков серии «ДиаДерм» на основе мочевины, которая является натуральным и эффективным увлажнителем.

Кликните по картинке ниже, чтобы узнать подробнее о мазях для диабетиков и заказать их с доставкой на дом или по почте.

2. Перегрев ног.

Возникает при посещении сауны, бани, а также в жаркую погоду и при приеме горячей ванны. Больному, страдающему спазмами, следует избегать перегрева.

В жару можно делать ванночки с прохладной водой или обтирать ступни и голени мокрой салфеткой.

3. Сердечнососудистые заболевания.

Спазмы возникают вследствие плохого кровоснабжения. Обычно при этом отмечается синюшность кожных покровов в районе судороги.

4. Острый дефицит микроэлементов.

Недостаток натрия, магния и калия в организме приводит к частым судорогам. Эти микроэлементы необходимы организму для нормального функционирования мышечной ткани.

В связи с нарушением метаболизма у диабетиков усвоение микроэлементов из пищи снижено, что приводит к их дефициту. Рекомендуется 2-3 раз в год принимать витамины группы В в комплексе с микроэлементами.

Судороги ног при сахарном диабете: что делать? Экстренная помощь

Спазмы возникают почти всегда внезапно и доставляют человеку сильную боль. Хорошо, если в домашней аптечке имеется противосудорожный препарат. Но если принять таблетку в данный момент невозможно, а сильно сводит ноги при диабете, что делать в этом случае?

Прежде всего, необходимо принять сидячее положение и аккуратно потянуть носок ноги на себя, одновременно вытягивая ногу.

Это может вызывать очень сильные боли, поэтому можно попробовать еще один «дедовский» способ избавления от судороги: взять булавку или иголку и быстрым движением кольнуть место спазма. После укола мышца сократиться, освободив ногу от судороги.

Если спазмы повторяются регулярно, то необходимо обратиться к врачу-неврологу!

Судороги ног при диабете: лечение

После выявления причины специалист назначает терапию, направленную на лечение основного заболевания и устранение причины судорожных сокращений.

Из медикаментозных средств пациенту назначают: обезболивающие препараты на основе анальгетиков, противосудорожные и спазмолитические средства, противовоспалительные препараты, антидепрессанты, рекласанты и БАДы с микроэлементами и витаминами.

Положительное терапевтическое влияние имеют также физиотерапевтические процедуры:

При наличии диагноза сахарный диабет, судороги в ногах лечение имеют всегда комплексное. Это значит, что для избавления от недуга вам необходимо нормализовать уровень глюкозы в кровотоке, пройти противосудорожную терапию и на протяжении всей жизни вести профилактику спазмов.

Судороги ног при диабете: что делать для профилактики?

В качестве профилактических мер пациентам рекомендуется:

1. Лечебная гимнастика.

В примерный перечень упражнений входит:

Упражнения необходимо делать ежедневно не менее 15-20 минут. После гимнастики полезно сделать легкий массаж мышц.

2. Ношение компрессионных колготок или чулок.

3. Соблюдение диеты.

Требуется снизить употребление молочных продуктов, т.к. в них содержится много фосфора, усиливающего судороги. Пища должна быть богата калием, магнием, витаминами В и С.

4. Избегание перегрева и переохлаждения ног.

Диабетикам не рекомендуется посещать сауну, купаться в холодной воде и пр.

5. Правильно разгружать стопу при ходьбе.

Для этого отлично подойдут диабетические стельки, равномерно распределяющие вес тела на ступни ног.

Использование стелек помогает предотвратить тонические судороги, а также способствует нормализации кровообращения и снижению риска развития диабетической стопы.

В нашем интернет-магазине собраны самые эффективные и современные средства для ног при диабете. Мы осуществляем доставку по всей России курьером на дом, в пункты выдачи заказов и почтой. Кликните на картинку ниже и узнайте подробнее.

Что нужно знать о диабетической нейропатии

Диабетическая нейропатия — это осложнение диабета, которое приводит к повреждению нервной системы. Это прогрессирующее заболевание, и симптомы со временем ухудшаются.

Нейропатия возникает, когда высокий уровень холестерина или сахара в крови повреждает нервы в организме, вызывая различные симптомы.

Нервы координируют работу всего организма. Они позволяют людям двигаться, отправлять сообщения о том, как они себя чувствуют, и управлять автоматическими функциями, такими как дыхание.

Нейропатия обнаруживается у 1/3- 1/2 пациентов, страдающих СД, по данным Национального института диабета, желудочно — кишечных и почечных заболеваний (NIDDK).

В этой статье мы рассмотрим различные типы, эффекты и риски диабетической нейропатии.

Периферическая нейропатия может привести к потере чувствительности в ногах.

Выделяют четыре основных типа нейропатии:

Симптомы нейропатии зависят от типа и пораженного нерва.

Симптомы

Признаки и симптомы диабетической нейропатии обычно появляются несколько лет после постановки диагноза Сахарный диабет

Периферическая невропатия

Симптомы периферической нейропатии включают в себя:

Периферическая нейропатия, которая поражает стопы, может мешать человеку стоять, что повышает риск падения.

Когда пациент не чувствут жару, холод или травму, это может привести к новым осложнениям.

Например, волдырь на ноге может стать язвенным, потому что человек не чувствовал боли на ранних стадиях. По мере прогрессирования инфекции может развиваться гангрена.

В конце концов, ампутация бывает неизбежна.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о периферической невропатии.

Вегетативная нейропатия

Эффекты вегетативной невропатии включают в себя:

Другие типы

Проксимальная нейропатия может привести к боли в нижней части тела, часто, с одной стороны, и слабости в ногах.

Симптомы очаговой нейропатии могут широко варьироваться в зависимости от пораженного нерва. Фокальная нейропатия и черепная нейропатия могут привести к нарушениям зрения, таким как двойное зрение.

Лечение

Первым шагом в лечении полинейропатии является поддержание глюкозы крови в целевом диапазоне, согласованным врачом, и снижение высокого артериального давления и уровня холестерина.

Управление уровнем глюкозы сведет к минимуму риск диабетической нейропатии. Ключевой частью лечения является уменьшение боли и устранение некоторых симптомов.

Некоторые лекарственные препараты и физиотерапия могут помочь контролировать боль при диабетической нейропатии, наряду с другими методами лечения. Однако они не могут восстановить нервные клетки. Пациенты также должны бросить курить и ограничить потребление алкоголя максимум одной дозой в день для женщин и двумя для мужчин.

Лекарственные препараты

Выделяют ряд препаратов, которые могут помочь справиться с болью:

Употребление опиоидов может привести к зависимости, поэтому врачи должны назначать их как можно в меньшей дозе

Физиотерапия, применяемая в сочетании с медикаментами, может помочь облегчить боль и снизить риск зависимости от опиоидов.

Мануальный терапевт, массажист или остеопат может проводить регулярные массажи или мануальную терапию для растяжения мышц. Массаж может подавлять мышечные сокращения, судороги и атрофию из-за плохого кровоснабжения.

Специальные упражнения, такие как плавание или аэробика, могут помочь человеку развить и поддержать мышечную силу и уменьшить потерю мышечной массы.

Терапевтический ультразвук — это еще один вид физиотерапии, в котором ультразвуковые волны для стимуляции ткани под кожей. Это может помочь некоторым людям восстановить чувствительность в ногах.

Осложнения

Диабетическая нейропатия может привести к ряду осложнений высокого риска, начиная от изменений сердечного ритма и заканчивая нарушениями зрения.

Возможные осложнения включают потерю чувствительности в ногах, что может привести к неспособности чувствовать порезы или язвы, и в результате может возникнуть инфекция. Не вылеченная инфекция конечности может привести к необходимости ампутации конечности

Чтобы предотвратить осложнения диабетической периферической невропатии, необходим особый уход за ногами. Пациенты с сахарным диабетом должны каждый день осматривать свои ноги на предмет повреждений или язв.

Курение также увеличивает риск проблем с ногами у людей с диабетической нейропатией

Резюме

Диабетическая нейропатия — это тип повреждения нервов, которые возникают у людей, страдающих диабетом.

Существует четыре типа: вегетативная, периферическая, проксимальная и очаговая нейропатия.

Диагностика включает в себя ряд сканирований и тесты на лодыжечные рефлексы, ощущения, а также текстуру и тон кожи.

Лечение включает в себя несколько видов физиотерапии и лекарств для контроля боли и нервной проводимости.

Поскольку люди с диабетической невропатией, как правило, не чувствуют травм ног, необходимо регулярно осматривать ноги, чтобы избежать необнаруженной инфекции и возможной потери конечностей.

Неотложные состояния при сахарном диабете

Неотложные состояния при сахарном диабете (СД) различаются по этиологии и патогенезу.

Выделяют следующие клинико-метаболические варианты острых осложнений в диабетологии:

— диабетический кетоацидоз и кетоацидотическая кома,

— гиперосмолярная кома и гиперосмолярное гипергликемическое состояние,

— молочнокислый ацидоз (лактат-ацидоз),

— гипогликемия и гипогликемическая кома.

ДИАБЕТИЧЕСКИЙ КЕТОАЦИДОЗ И КЕТОАЦИДОТИЧЕСКАЯ КОМА

Диабетический кетоацидоз (ДКА) – это критическое, ургентное состояние при СД, которое развивается вследствие абсолютного дефицита инсулина или выраженной относительной инсулиновой недостаточности, при несвоевременной диагностике и лечении, приводящее к развитию кетоацидотической комы с тяжелыми гормонально-метаболическими нарушениями органов и систем. ДКА, как правило, развивается при декомпенсации СД 1 типа, но вместе с тем редко может развиваться и при СД 2 типа. Это имеет подтверждение в исследованиях отечественных и зарубежных авторов (В. В. Потемкин, 2008, А. М. Мкртумян, 2008).

Причиной ДКА является абсолютный дефицит инсулина. Той или иной выраженности ДКА определяется у большинства пациентов на момент манифестации СД-1 (10—20 % всех случаев ДКА).

У пациента с установленным диагнозом СД-1 ДКА может развиться при прекращении введения инсулина, зачастую самим пациентом (13 % случаев ДКА), на фоне сопутствующих заболеваний, в первую очередь, инфекционных, при отсутствии увеличения дозы инсулина (30-40 %).

До 20 % случаев развития ДКА у молодых пациентов с СД-1 связаны с психологическими проблемами и/или нарушениями пищевого поведения (боязнь прибавки веса, боязнь гипогликемии, подростковые проблемы). Достаточно частой причиной ДКА в ряде стран является отмена инсулина самим пациентом из-за дороговизны препаратов для некоторых слоев населения (табл. 7. 11).

Вследствие нарастания кетонемии появляется тошнота, рвота, анорексия. Дефицит инсулина и повышенная секреция контринсулярных гормонов способствует распаду белков (катаболизм – протеолиз) в печени и образованию из них глюкозы в реакциях глюконеогенеза, а также аммиака, мочевины, что приводит к азотемии. Гипергликемия, гиперкетонемия, гиперазотемия приводят к нарушениям водно-электролитного обмена, повышению осмотического диуреза, выведению натрия, калия, фосфора, хлора. При полиурии вначале преобладает выделение натрия, поскольку он содержится во внеклеточной жидкости, а затем позднее присоединяется выход калия из клеток и повышенное его выделение с мочой. Развивается выраженное обезвоживание организма, уменьшается объём циркулирующей крови.

Таким образом, при кетоацидотической коме происходят глубокие метаболические нарушения, декомпенсация углеводного, липидного, белкового, электролитного обмена.

Токсическое воздействие кетоновых тел на клетки центральной нервной системы, угнетение ферментных систем, снижение утилизации глюкозы клетками мозга, кислородное голодание ведёт к нарушению сознания, развитию кетоацидотической комы.

Развитие ДКА в зависимости от вызвавшей его причины может занимать от нескольких недель до суток. В большинстве случаев ДКА предшествуют симптомы декомпенсации диабета, но иногда они могут не успеть развиться. Клинические симптомы ДКА включают полиурию, полидипсию, похудение, разлитые боли в животе («диабетический псевдоперитонит»), дегидратацию, выраженную слабость, запах ацетона изо рта (или фруктовый запах), постепенное помутнение сознания. Истинная кома при ДКА в последнее время в силу ранней диагностики развивается относительно редко. При физикальном обследовании выявляются признаки обезвоживания, тургора кожи и плотности глазных яблок, тахикардия, гипотония. В далеко зашедших случаях развивается дыхание Куссмауля. Более чем у 25% пациентов с ДКА развивается рвота, которая по цвету может напоминать кофейную гущу.

Базируется на данных клинической картины, указаниях на наличие у пациента СД-1, а также данных лабораторного исследования. Для ДКА характерна гипергликемия (в ряде случаев незначительная), кетонурия, метаболический ацидоз, гиперосмолярность.

Лабораторная диагностика острых осложнений сахарного диабета

Эффективная осмо-лярность, мОсм/кг

При обследовании пациентов с острой декомпенсацией СД необходимо определение уровня гликемии, креатинина и мочевины, электролитов, на основании чего производится расчет эффективной осмолярности. Кроме того, необходима оценка кислотно-основного состояния. Эффективная осмолярность (ЭО) рассчитывается по следующей формуле:

2 X [Na+ (мЭкв/л) + глюкоза (ммоль/л) ].

У большинства пациентов с ДКА определяется лейкоцитоз, выраженность которого пропорциональна уровню кетоновых тел в крови. Уровень натрия, как правило, снижен вследствие осмотического оттока жидкости из интрацеллюлярных пространств в экстрацел-люлярные в ответ на гипергликемию. Реже уровень натрия может быть снижен ложноположительно как следствие выраженной гипертриглицеридемии. Уровень калия сыворотки исходно может быть повышен вследствие его перемещения из экстрацеллюлярных пространств.

Базируется на данных клинической картины, указаниях на наличие у пациента СД-1, а также данных лабораторного исследования. Для ДКА характерна гипергликемия (в ряде случаев незначительная), кетонурия, метаболический ацидоз, гиперосмолярность

Лабораторная диагностика острых осложнений сахарного диабета

Эффективная осмо-лярность, мОсм/кг

У большинства пациентов с ДКА определяется лейкоцитоз, выраженность которого пропорциональна уровню кетоновых тел в крови. Уровень натрия, как правило, снижен вследствие осмотического оттока жидкости из интрацеллюлярных пространств в экстрацел-люлярные в ответ на гипергликемию. Реже уровень натрия может быть снижен ложноположительно как следствие выраженной гипертриглицеридемии. Уровень калия сыворотки исходно может быть повышен вследствие его перемещения из экстрацеллюлярных пространств.

Другие причины потери сознания у пациентов с СД. Дифференциальная диагностика с гиперосмолярной комой, как правило, не вызывает затруднений (развивается у пожилых пациентов с СД-2) и не имеет большого клинического значения, т. к. принципы лечения обоих состояний сходны. При невозможности оперативно выяснить причину потери сознания пациента с СД ему показано введение глюкозы, т. к. гипогликемические состояния встречаются значительно чаще, а быстрая положительная динамика на фоне введения глюкозы сама по себе позволяет выяснить причину потери сознаний.

Лечение

Диабетический кетоацидоз, прекоматозное состояние и кома требуют немедленной госпитализации больного для проведения экстренной медицинской помощи. Необходимо срочное определение гликемии, глюкозурии, кетонемии и кетонурии, кислотно-щелочного равновесия, содержания натрия и калия, креатинина, мочевины, клинического анализа крови и мочи, ЭКГ, неврологическое обследование. На догоспитальном этапе или в приемном отделении после определения гликемии, глюкозурии, ацетонурии начинают внутривенно капельно инфузию 0, 9 % раствора хлорида натрия, при выраженной дегидратации до 1 л/час, инсулин короткого действия 20 ЕД в/м. Дальнейшее лечение осуществляют в реанимационном отделении или в отделении интенсивной терапии. Лечение ДКА легкой степени при сохраненном сознании и отсутствии тяжелой сопутствующей патологии можно проводить в эндокринологическом или терапевтическом отделении. В отделении реанимации и интенсивной терапии необходимо проводить мониторинг лабораторных показателей в целях предупреждения осложнений терапии – гипогликемии, гипокалиемии и гипонатриемии. Предлагаются следующие схемы лабораторного мониторинга:

Исследование глюкозы крови 1 раз в час, до снижения гликемии ниже 14 ммоль/л, затем 1 раз в 3 часа

Контроль ацетона мочи и кетоновых тел – 2 раза в первые 2 суток, затем 1 раз в сутки

Фосфор – только у пациентов при недостаточности питания и хроническом алкоголизме

Остаточный азот, мочевина, креатинин сыворотки – исходно и через 3 дня

Гематокрит, газоанализ и рН – 1-2 раза в сутки до нормализации кислотно-основного состояния Терапия ДКА направлена на коррекцию основных патофизиологических нарушений. Основные компоненты лечебных мероприятий при кетоацидотической коме включают: устранение инсулиновой недостаточности, восстановление электролитного баланса и кислотно-основного равновесия, лечение сопутствующих заболеваний, которые могут быть причиной ДКА.

В настоящее время доказана целесообразность режима малых доз инсулина при лечении кетоацидотической комы, так как при введении больших доз инсулина имеется опасность развития гипогликемии, гипокалиемии, отёка мозга. Введение малых, физиологических доз инсулина проводится одновременно с регидратацией. При ДКА проводится внутривенная (в/в) инсулинотерапия в виде длительных инфузий. Для достижения оптимальных концентраций инсулина в крови необходима непрерывная инфузия малых доз инсулина – 0, 1 ЕД/кг/час, 4-10 ЕД инсулина в час (в среднем 6 ЕД/час). Это позволяет снизить липолиз, кетогенез и продукцию глюкозы печенью, таким образом воздействовать на главные звенья патогенеза ДКА. Начальная доза ИКД составляет 0, 15 ЕД/кг массы тела (в среднем 10-12 ЕД) и вводится в/в болюсно. Необходимую дозу инсулина набирают в инсулиновый шприц, добирают 0, 9 % NaCl до 1 мл вводят очень медленно (2-3 мин). Затем переходят на в/в введение ИКД по 0, 1 ЕД/кг/час (5-8 ЕД/час) с помощью инфузомата (первый вариант). Инфузионнную смесь готовят следующим образом: 50 ЕД ИКД+2 мл 20% раствора альбумина или 1 мл крови пациента для предотвращения сорбции инсулина в системе, и доводят общий объем до 50 мл 0, 9% NaCl. При отсутствии инфузомата используется второй вариант инсулинотерапии. С этой целью инфузионный раствор готовят из расчета 100 ЕД ИКД на каждые 100 мл 0, 9% раствора NaCl, концентрации ИКД будет составлять 1 ЕД/мл. Для предотвращения сорбции инсулина необходимо добавить 4 мл 20% альбумина на 100 мл раствора. Недостатком данного метода является трудность в титровании малых доз инсулина 12 по числу капель или мл смеси, а также возможность перегрузки жидкостью. Если инфузомата нет, более удобен в использовании 3 вариант. ИКД вводят в/в болюсно 1 раз в час шприцем в “резинку” инфузионной системы. Пример: в инсулиновый шприц набирают 6 ЕД ИКД, набирают в шприц 2 мл и добирают до 2 мл 0, 9% раствора NaCl и вводят медленно в течение 2-3 минут. Длительность фармакодинамического эффекта ИКД при этом составляет до 60 минут. Преимуществом этого способа введения является отсутствие сорбции инсулина, не нужно добавлять в раствор альбумин или кровь, а также более точен учет и коррекция введенной дозы ИКД. Внутримышечная (в/м) инсулинотерапия проводится при невозможности в/в доступа, в отсутствии нарушений гемодинамики и при легкой форме ДКА. Доза ИКД примерно 0, 4 ЕД/кг, из них половина вводится в/в, половина – в/м, затем введение ИКД осуществляется по 5-10 ЕД/час. Недостатками введения ИКД в/м является снижение его всасывания при нарушении микроциркуляции (коллапс, прекома, кома) и дискомфорт для больного (24 в/м инъекции в сутки). При этом, если через 2 часа после начала в/м введения ИКД гликемия не снижается, необходимо переходить на в/в введение. Скорость снижения гликемии при лечении ДКА должна быть не более 4 ммоль/час. Более резкое снижение гликемии создает опасность обратного осмотического градиента между внутри- и внеклеточным пространством, осмотического дисбаланса и отека мозга. В первые сутки не следует снижать гликемию ниже 13 ммоль/л. При отсутствии снижения гликемии в первые 2-3 часа следует провести коррекцию дозы инсулина – удвоить следующую дозу ИКД до 0, 2 ЕД/кг и проверить адекватность гидратации. Если снижение гликемии составило около 4 ммоль/л в час или достигнуто снижение гликемии до 14-15 ммоль/л, необходимо уменьшить следующую дозу ИКД вдвое (0, 05 ЕД/кг), примерно 2-4 ЕД/час. При снижении гликемии ниже 4 ммоль/час рекомендуется пропустить следующую дозу ИКД и продолжить ежечасно определять гликемию. После улучшения 13 состояния, стабилизации гемодинамики, уровень гликемии не более 11-12 ммоль/л и рН>7, 3 переходят на п/к введение ИКД каждые 4-6 часов с коррекцией дозы в зависимости от гликемии в сочетании с инсулином продленного действия 1-2 раза в сутки с начальной дозы 10-12 ЕД.

Адекватная регидратация восполняет не только водный и электролитный дефицит, но и приводит к снижению гликемии, улучшает периферическую гемодинамику и почечный кровоток. При исходно нормальном уровне натрия (менее 145 мэкв/л) для регидратации применяется изотонический (0, 9%) раствор хлорида натрия, при гипернатриемии (>150 мэкв/л) используют гипотонический раствор NaCl. Скорость регидратации составляет 1 литр в 1-й час (с учетом жидкости, введенной на догоспитальном этапе), затем по 0, 5 л во 2-й и 3-й час, по 0, 25-0, 5 л в последующие часы. Скорость регидратации корректируется в зависимости от показателей центрального венозного давления и клинической картины. Объем вводимой за час жидкости не должен превышать часовой диурез более чем на 500-1000 мл. Общее количество жидкости, введенной в первые 12 часов терапии, не должно превышать 10% массы тела.

При достижении уровня глюкозы крови 13-14 ммоль/л, переходят на введение 5-10% раствора глюкозы.

Восстановление электролитных нарушений

Важным разделом терапии кетоацитодической комы является коррекция электролитных нарушений. Развитие дефицита калия в организме, снижение его внутриклеточного содержания при кетоацитодической коме обусловлено повышенной экскрецией калия с потом, вследствие осмотического диуреза. Инсулиновая терапия, регидратация, снижение гликемии, уменьшение ацидоза способствуют поступлению калия в клетку вместе с глюкозой, в обмен на ионы водорода. Явления гипокалиемии проявляются обычно через 3-4 часа после начала инсулинотерапии и введения жидкости, при тенденции к нормолизации рН. Развитие гипокалиемии может приводить к тяжелым осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы – тахикардия, снижение АД, нарушения ритма; дыхательной системы, а также атонии желудка, кишечника, мочевого пузыря. Если уровень К+ плазмы неизвестен, в/в инфузию калия начинают не позднее, чем через 2 часа после начала инсулинотерапии, под контролем ЭКГ и диуреза. В/в инфузию калия начинают одновременно с введением инсулина по следующей схеме: