тайна святого луки актеры

Тайны нашего кино

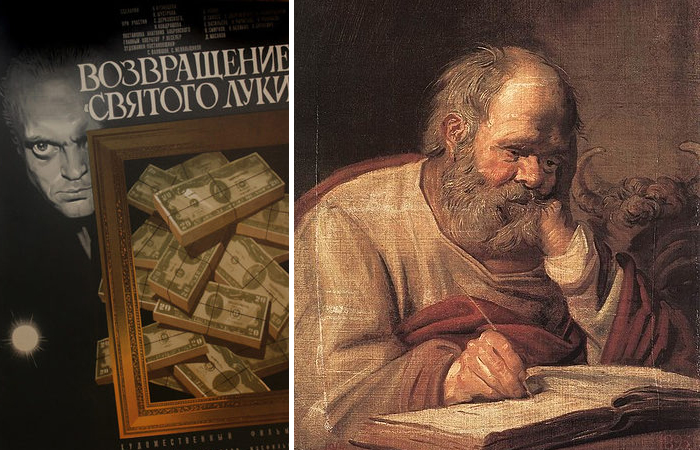

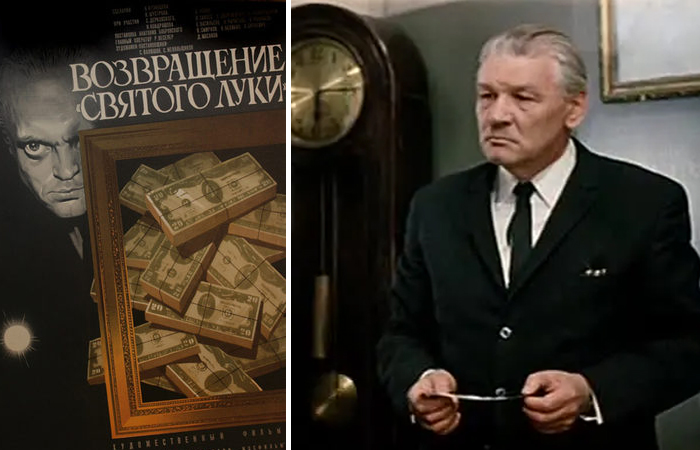

После премьеры фильма Анатолия Бобровского «Возвращение «Святого Луки» Всеволода Санаева, исполнившего роль полковника Зорина, сотрудники правоохранительных органов прозвали русским Мегрэ. А зрителям так понравился Зорин, что пришлось снимать ещё два фильма с ним – «Чёрный принц» и «Версия полковника Зорина». Что объединяет однокурсников по ВГИКу Екатерину Васильеву и Валерия Рыжакова? Где сегодня хранится портрет святого Луки?

Когда-то министр культуры СССР Екатерина Фурцева заявила, что в Советском Союзе, в отличие от Запада, музеи не грабят. А вскоре после этого было совершено дерзкое преступление: из музея изобразительных искусств им. Пушкина было похищено полотно художника Франса Хальса «Евангелист Лука», или, как его ещё называют – «Святой Лука». Об этой краже не сообщали в газетах и ни слова не сказали в теленовостях. Лишь в 1970-м, спустя пять лет после ЧП, режиссёр Анатолий Бобровский снял об этой истории фильм «Возвращение «Святого Луки».

– По мнению некоторых исследователей, создание фильма «Возвращение «Святого Луки» было санкционировано советскими властями, чтобы увести внимание общественности от реального скандального похищения и направить его на «киношное» преступление, – рассказывает шеф-редактор программы Юлия Микитенко. – Таким образом, история теряла свою достоверность и становилась сродни слухам. Дело о дерзкой по тем временам краже попадает в руки полковника Ивана Зорина, роль которого сыграл Всеволод Санаев. Так или иначе, но картина дала толчок к развитию детективного жанра в СССР. Сразу за фильмом «Возвращение «Святого Луки» появились такие известные ленты, как «Кража», «Старики-разбойники» и «Корона Российской империи».

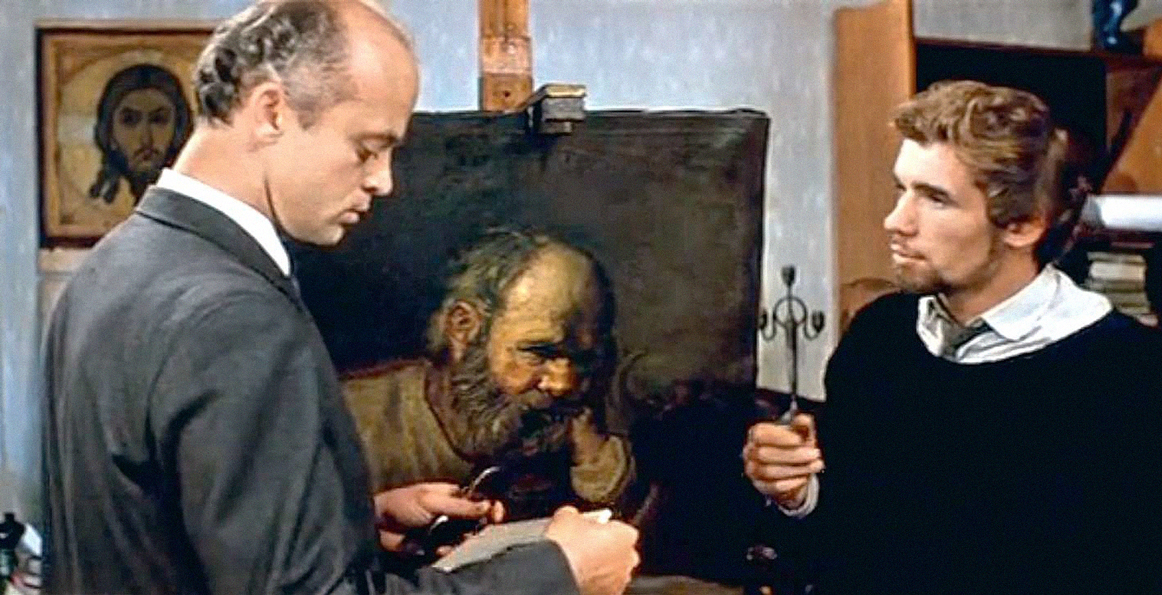

От реальных событий кинокартину отличает один факт: в действительности полотно было похищено одним из сотрудников музея и через год найдено у него дома за печкой. В фильме же холст крадёт опытный вор, нанятый подпольным антикваром. Роль вора-рецидивиста режиссёр Анатолий Бобровский хотел отдать Георгию Жжёнову. Однако руководство киностудии «Мосфильм» рассудило иначе. В «слишком уж положительном Жжёнове» члены художественной комиссии рецидивиста не увидели и посоветовали приглядеться к начинающим актёрам. Так на площадке появился никому не известный Владислав Дворжецкий (фильм «Бег», главная роль в котором принесла артисту славу, вышел спустя месяц после премьеры фильма Бобровского). Артисту с выразительной внешностью не пришлось даже накладывать грим. На съёмочной площадке за широкий лоб Дворжецкого сразу же прозвали Черепом. Но очень быстро коллеги по площадке поняли: за демонической внешностью скрывался приятный в общении и милый человек. А уж необычное хобби Дворжецкого – целыми днями он крючком вязал свитера и носки – и вовсе вызывало у многих умиление.

– Его внешность и манеры говорили о том, что мы имеем дело с титаном, при этом он так робко снимался: «Вот тебе, наверное, не очень, как я играю, да?» – вспоминает Татьяна Васильева. – Это трудно себе представить, но так и было.

Другого яркого персонажа – предприимчивого махинатора-спекулянта Лоскутова – сыграл Олег Басилашвили, причём получил он эту роль случайно. Дело в том, что утверждённый Иннокентий Смоктуновский в последний момент отказался от участия в фильме. Из-за этого, кстати, у художников по костюмам возникли определённые сложности с гардеробом героя. По сюжету он одевался по последним веяниям моды: дорого и элегантно. Чтобы одеть актёра «дорого и элегантно», художники в поисках нужной одежды и аксессуаров сбились с ног.

– Найти хороший пиджак, брюки, рубашку в Москве было совершенно невозможно, – вспоминает Олег Басилашвили. – Ходили по каким-то пропускам ЦК, где-то в Воронеже купили галстук…

Стоит отметить, что на всех трёх картинах о приключениях полковника Зорина работали консультанты из правоохранительных органов, а также антиквары, которые на съёмочную площадку привозили старинные иконы и драгоценности.

– К ящику с драгоценностями были прикомандированы два человека, два охранника в штатском, – вспоминает Басилашвили. – Они следили, чтобы мы ничего не украли.

Всё, за исключением холста «Святого Луки», было в фильме подлинным. Кстати, музей, откуда похищают картину, был построен в павильоне «Мосфильма». В этих же декорациях спустя несколько месяцев режиссёр Эльдар Рязанов снял своих знаменитых «Стариков-разбойников».

В своём фильме режиссёр Анатолий Бобровский собрал сразу нескольких выпускников одного курса ВГИКа – это Екатерина Васильева, Валерий Рыжаков и Наталья Рычагова. Их судьбы сложились непросто. Создатели программы открывают тайну, почему из большого кино и от мирских дел ушли Рыжаков, исполнитель роли напарника Лоскутова по прозвищу Червонец, и Екатерина Васильева, а также что стало с Натальей Рычаговой.

А как боязнь щекотки у Павла Буткевича чуть не сорвала съёмки важного эпизода в фильме «Возвращение «Святого Луки»? Почему лента «Чёрный принц» вышла на экраны не цветной, а чёрно-белой? Как во время съёмок сцены потасовки сценическая драка перешла в настоящую рукопашную?

Как похитили «Святого Луку» из музея Пушкина: Реальная история, ставшая основой известного фильма

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

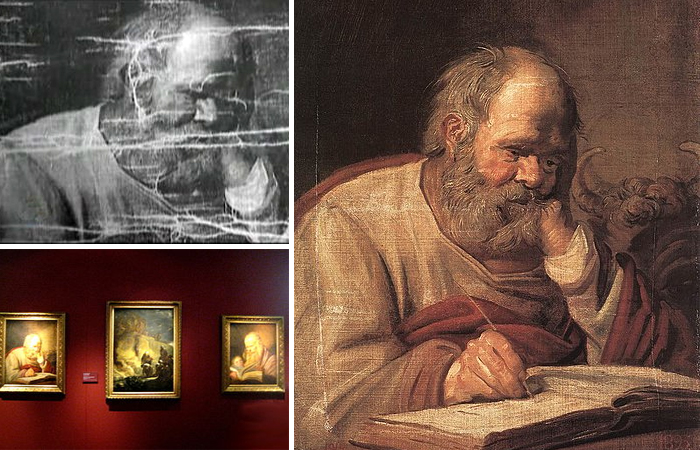

О Хальсе

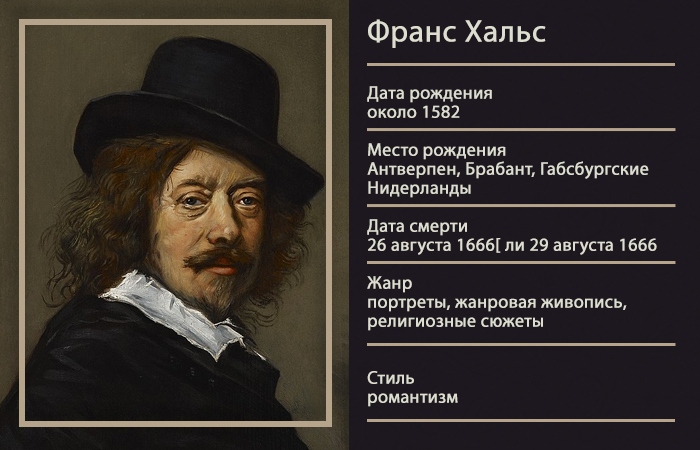

В пантеоне великих художников Золотого века Голландии знаменитый портретист и живописец Франс Хальс уступил свой пьедестал только Рембрандту и Вермееру. Его талант блестяще раскрылся в жанровых сценах и религиозных сюжетах. Франс Хальс – истинный сын звенящей молодой Голландии. Биографы изображают его удалым, всегда готовым на выходки мастером, весельчаком и даже собутыльником. Франс Хальс родился в Антверпене, но большую часть жизни проработал в Харлеме.

Хальс не оставил дневников о своей жизни или своих работах. Известно, что он был сыном суконщика из Малина (Мехелен). В1591 году семья переехала из контролируемой испанцами Фландрии в Харлем (в записях мэрии Харлема указана дата крестин младшего брата Франса, Дирка, который также стал художником). За исключением краткого визита в Антверпен в 1616 году, Франс Хальс всю свою жизнь прожил в Харлеме. За двести лет до Мане в творчестве Хальса зарождались проблески импрессионизма. Свет в его работах моделирует формы, заставляет отступать назад несущественное и выводит вперед самое значительное. Восхитительны своей одухотворенностью и мастерством четыре работы с евангелистами, которые Франс Хальс написал в 1620-е годы.

Легенда

Сюжет

На картине Хальс изобразил Святого Луку, сидящим за столом. Перед ним тетрадь, но он не смотрит на нее. Взгляд Святого направлен в пустоту. Вполне вероятно, зрители являются свидетелями самого пика вдохновения Святого. Он сосредоточенно занят своими мыслями, возможно, у него зарождается новый образ.

Полотно было задокументировано в XVIII веке, но считалось потерянным вплоть до 1950-х годов. Ситуация изменилась в 1958 году, когда искусствовед Ирина Линник обнаружила два портрета («тронье»), томившихся в запасниках Одесского музея. В то время искусствоведы посчитали, что эти работы принадлежат неизвестным художникам XIX века. Но Линник провела собственные исследования и узнала «почерк» мастеров XVII века. Ей удалось определить, что эти два портрета принадлежат двум из четырех евангелистов Франса Хальса (Лука и Матфей).

После публикации результатов Линник два полотна были включены в экспозицию Музея Франса Хальса в 1962 году. Об этом событии узнал весь мир искусства. Неудивительно, что арт-детективы с воодушевлением принялись за поиски двух других работ с евангелистами Хальса. В конечном итоге, они тоже были обнаружены.

Похищение «Святого Луки»

Ситуация с кражей работы Хальса получила всеобщий резонанс. И все потому, что всего за пару недель до инцидента, министр культуры СССР Екатерина Фурцева, находящаяся в то время в командировке, заявила: «В Советском Союзе, в отличие от Запада — музеи не грабят». Весной 1965 года обе найденные работы Хальса «Святой Лука» и «Святой Матфей» были привезены в Пушкинский музей на выставку западной и европейской живописи. 9 марта в музее был санитарный день, но уже на утро картины со Святым Лукой в музее не было! Полотно талантливого голландского портретиста жестоко и грубо вырезали ножом прямо из рамы. К слову, это было первое похищение произведения искусства из Пушкинского музея с 1930-х годов (в тот год были похищены шедевры Тициана и Доссо Досси).

Сама министр культуры оказалась в крайне неблагоприятной ситуации из-за своего заявления. Что уж говорить, кража едва не стоила Фурцевой занимаемой должности. Неудивительно, что дело находилось на контроле в Прокуратуре СССР, куда назначенного главного следователя Сергея Дерковского каждый день приглашали для докладов.

Преступление было раскрыто благодаря оплошности самого вора. Всего через полгода после кражи отчаявшийся преступник сам нашел на улице возле магазина «Грампластинки» одетого «по-западному» мужчину и предложил ему купить полотно «уровня Рембрандта» всего за 100 тысяч рублей. Удивительная и счастливая случайность! Этим одетым «по-западному» человеком оказался послом советского посольства в ФРГ, который одновременно являлся и сотрудником КГБ. Мужчине не сложно было понять важность этого сомнительного предложения. Была разработана спецоперация, в ходе которой полотно Хальса наконец было возвращено в музей.

Фильм

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

«Возвращение «Святого Луки» (1970). Детектив, которого не было?

Очень часто мы сталкиваемся с тем, что фильмы, якобы основанные на реальных событиях, ничего общего с реальностью не имеют. В половине случаев это всего лишь маркетинговый ход, позволяющий привлечь в кинотеатры зрителя.

Причем ход настолько примитивный, безыскусный и дискредитировавший себя, что многим кинематографистам нынче приходится чуть ли не с пеной у рта доказывать, что да, действительно, их сценарий основан не на фантазиях и выдумках, а на поступках настоящих людей.

Однако в редких случаях в фильме сознательно упущена всякая привязка к действительности. Примером такой «забывчивости» может служить известный советский детектив «Возвращение «Святого Луки» (1970) режиссера Анатолия Бобровского. Жители Советского Союза не знали, что знаменитое полотно голландского портретиста Франса Хальса на самом деле было похищено с выставки в Пушкинском музее в марте 1965 года. Картину нашли по чистой случайности и, дабы скрыть промашки в работе государственной машины, сняли художественный фильм, в коем переиначили все, окромя самого факта хищения и возвращения портрета на свое место в галерее.

…В московскую милицию приходит сообщение: из мест заключения сбежал опасный вор-рецидивист Карабанов Михаил Иванович по кличке Граф. Ну, сбежал и ладно, все равно, рано или поздно, возьмется за старое и сядет обратно. Так рассуждает бывалый МУРовец полковник Зорин.

Зорин оказался прав — подружка Графа, работающая в комиссионном магазине, сводит домушника со спекулянтом Лоскутовым. Последний давно и успешно промышляет тем, что приторговывает иконами, редкими книгами, антиквариатом и прочими древностями. Бизнес прибыльный, хотя и по закону уголовно наказуемый. Однако в этот раз Лоскутов замахнулся на «святое» и задумал по заказу иностранного покупателя похитить настоящий шедевр. Сам спекулянт в музей не полезет, кишка тонка, да и воровскому мастерству не обучен, а ведь надобно еще отключить сигнализацию. Вот и делает он выгодное предложение уголовнику.

Граф тоже не лыком шит, чует, что Лоскутов его обманывает с долей. Поэтому решает краденую картину попридержать у себя, дабы не продешевить. Оно и понятно, по советским законам за кражу государственного имущества, тем более в особо крупных размерах, могли покарать очень строго, так что Граф Карабанов сознавал, что идет ва-банк. И если бы не полковник Зорин, а также глупость и жадность Лоскутова, то вполне возможно, что «Святой Лука» мог бы навсегда осесть в частной заграничной коллекции…

Первым делом поговорим о том, что есть правда, а что — вымысел. Ну, украли картину, было дело, так ведь вернули. Правда, шороху с этим «Святым Лукой» навели такого, что вся Москва на ушах стояла. Шутка ли, сама министр культуры Фурцева чуть не распрощалась со своим уютным кабинетом. Даже до КГБ дело дошло, а в результате горе-воришка попался по чистой случайности. Отчаявшись сбыть картину, он отправился к магазину и выбрал в толпе первого попавшегося гражданина «иностранной» наружности, который оказался сотрудником контрразведки. Остальное — дело техники: договорились о цене и в назначенном месте повязали похитителя вместе с поличным.

Но разве могла в СССР произойти такая возмутительная история? Официально — нет. А если и могла, то в ином виде. Чем не отличный сюжет для детективного фильма, который мог бы в очередной раз показать слаженную работу советских милиционеров и всю убогость антисоциальных элементов, позарившихся на народное достояние. К сожалению, до детектива сценаристы не дотянули, ибо таковой жанр предполагает наличие интриги, а в нашем случае вся интрига в том, как быстро доблестная милиция сцапает Графа Карабанова.

На роль полковника Зорина взяли проверенного временем актера Всеволода Санаева, который за свою долгую карьеру успел побыть и красноармейцем, и рабочим, и милиционером. Его персонаж весьма сер и уныл на фоне изворотливых грабителей, но именно ему предстоит распутать столь политически важное дело. Супротив Зорина играет целая команда — Карабанов (Дворжецкий), Лоскутов (Басилашвили), а еще заморский покупатель в лице Паула Буткевича и сбившаяся с пути продавщица комиссионки Полина (Екатерина Васильева).

Наибольший интерес здесь представляет личность Графа — этакий честный вор, ведущий свою игру. Для молодого Владислава Дворжецкого «Возвращение «Святого Луки» стал вторым фильмом в актерской карьере после знаменитого «Бега». Это после будет «Солярис», «Земля Санникова», «Капитан Немо» и «Легенда о Тиле». И неожиданная трагедия, случившаяся с актером на гастролях — инфаркт, оборвавший жизнь такого талантливого и перспективного исполнителя с яркой, нестандартной внешностью и морем обаяния. Покамест Дворжецкому предложили роль неблагодарную, но и здесь актер сумел взять все, что смог. Честно признаться, это единственный персонаж фильма, к которому поневоле проникаешься уважением и сочувствием, хотя авторам хотелось бы, чтобы зритель сопереживал Зорину, а не хладнокровному уголовнику.

В итоге, если не знать истинных обстоятельств дела «Святого Луки», то получилось все бело и пушисто: советская милиция — на коне, преступник — в руках закона, картина возвращается на свое место, а жадному капиталисту — фига без масла. На самом же деле поиски портрета заняли у внутренних органов более полугода, а заказчик преступления сумел откреститься от исполнителя и спокойно продолжил заниматься любимым делом.

Хуже всего, что пока полотно томилось за печкой в квартире воришки, оно чуть было не пришло в полную негодность. Только благодаря профессионализму и мастерству реставраторов «Святой Лука» Хальса получил второе рождение и вернулся в родной Одесский музей. И мы бы вряд ли узнали так много об этой картине, если б не неопытный столяр-мебельщик, мечтавший стать большим художником.

Москвич

Московский детектив: как из Пушкинского музея похитили «Святого Луку» Франса Хальса

Похищенного Куинджи снова выставили в Третьяковской галерее. Картину нашли меньше чем за девять часов, но острословы успели устать, вспоминая рязановскую комедию «Старики-разбойники».

Между тем куда любопытней пересмотреть советский фильм, вышедший двумя годами раньше — «Возвращение “Святого Луки”» режиссера Анатолия Бобровского. В нем вор-рецидивист (Владислав Дворжецкий) ворует картину из ГМИИ имени Пушкина по заказу спекулянта (Олег Басилашвили), который должен продать ее туристу-иностранцу. Но доблестный полковник милиции (Всеволод Санаев) злодеев побеждает. «Святого Луку» действительно похищали, в основе сюжета лежит реальное расследование. Вот только происходило оно куда более прозаично и совсем не триумфально для советской милиции.

Пропажу картины Франса Хальса «Святой Лука» обнаружили 9 марта 1965 года. Подрамник, из которого был вырезан холст, валялся за занавесками неподалеку. На Волхонке был санитарный день, посторонних не пускали. «Исчезновение памятника — это страшный сон в жизни директора, это ужас, — признавалась впоследствии возглавлявшая тогда ГМИИ Ирина Антонова. — Особенно когда приходит понимание, что действовал кто-то из своих». Вот только никакого трепета к памятнику похититель не выказал: вместо того, чтобы отделить картину от подрамника по внешнему периметру, резал сразу, да еще тупым ножом.

Ирина Антонова, директор ГМИИ им. Пушкина с 1961 по 2013 год

Судьба «Святого Луки» и до этого складывалась несчастливо. Цикл из портретов четырех евангелистов Хальс написал предположительно в середине 1620-х годов по частному заказу. В 1771-м они были приобретены Екатериной II для коллекции Эрмитажа. Чудом добравшись до Петербурга — корабль чуть не утонул во время шторма — они были сочтены не выдающимися и попали в запасники. После Отечественной войны 1812 года Александр I передал евангелистов «для украшения католических храмов Таврической губернии». В неразберихе Крымской кампании цикл распался: «Святой Иоанн» и «Святой Марк» перешли в руки неприятеля (первая работа с 1997 года в музее Гетти в Лос-Анджелесе, вторая в 2013-м была куплена для ГМИИ). А «Святой Лука», по легенде, всплыл только в начале 1950-х на одесской Староконке, где какая-то старушка продавала его за шесть рублей. Картину отправили в запасники местного музея, где нашлась похожая.

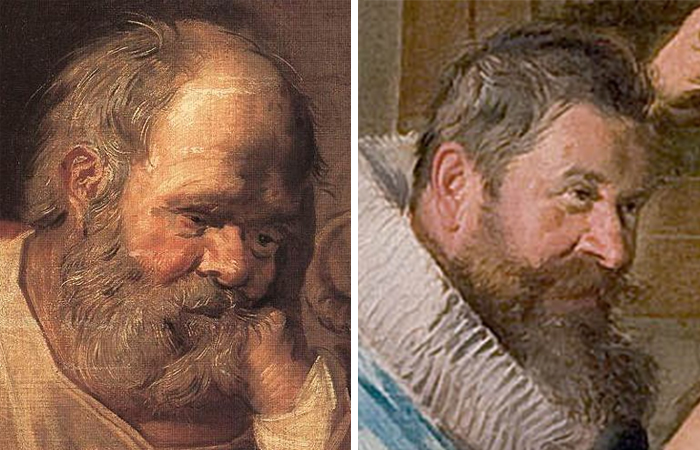

Цикл евангелистов Франса Хальса: Лука, Матфей, Марк, Иоанн

Атрибуцией «Святой Лука» и «Святой Матфей» обязаны известному специалисту по фламандской живописи Ирине Линник (к слову, ее дочь и тезка — легендарная муза питерского рока, та самая «ведьма», которую пытался зарезать Федор Чистяков). Осенью 1958-го она просматривала фонды Одесского музея западного и восточного искусства и наткнулась на две картины предположительно неизвестного русского художника. Однако на них читались номера, которые соответствовали каталожной системе Эрмитажа конца XVIII века. Именно Линник сумела доказать, что полотна принадлежат кисти Хальса. После необходимой реставрации «Святой Лука» и «Святой Матфей» заняли места в экспозиции.

В Москву портреты привезли на выставку западноевропейской живописи из собраний музеев СССР. И вот «Лука» пропал. Оперативники из МУРа рыли носом землю, однако разыскать вора по горячим следам не удалось. Следов он не оставил.

Дерзкое ограбление крупнейшего советского музея имело еще и крайне неприятный флер. В начале февраля министр культуры Екатерина Фурцева, будучи в Лувре, услышала, что во Франции с начала 1960-х из музеев и частных коллекций было похищено 130 работ старых мастеров. И сделала громкое заявление: в СССР, мол, картины не воруют. По самонадеянности оно могло сравниться разве что со словами директора Лувра: «Покушение на “Мону Лизу” так же невероятно, как попытка похитить колокола собора Парижской Богоматери». Спустя год, 21 августа 1911-го, полотно Леонардо украли, и вернуть его удалось лишь через два года.

Екатерина Фурцева, министр культуры СССР с 1960 по 1974 год

Фурцева чуть ли не ежедневно призывала к ответу министра охраны общественного порядка РСФСР Вадима Тикунова. Начальник московского УГРО генерал Сергей Бурцев вызывал на ковер подчиненных с Петровки, 38. Дело находилось на контроле в ЦК партии. Руководивший следствием полковник лично опросил каждого из двух с половиной сотен сотрудников, входивших в штат музея.

Почему покусились именно на Хальса, когда рядом висели более ценные полотна? На Волхонке считали, что похититель действовал по заказу коллекционера, помешанного на фламандце. В СССР сбыть такую картину было невозможно, другое дело — на Западе. МУР отправил ориентировку в КГБ с просьбой проконтролировать таможни: в те годы вывезти за границу предметы антиквариата, которые ценились совсем не так, как сегодня, практически не возбранялось. Чтобы работы не могли спрятать под новейшей живописью, на таможнях дежурили реставраторы.

Однако страшный сон не рассеивался. При похищении картины время имеет значение, в музее об этом хорошо знали. Последняя на тот момент кража произошла в ГМИИ 25 апреля 1927 года, когда не досчитались сразу пяти полотен. Причем одно из них, «Се человек» Тициана, варварски вырезали из рамы по кругу. Нашли его вместе с еще одной работой только спустя четыре года в зарытой на метровой глубине банке. Когда жестянку открыли, на стол потекла ржаво-красная слизь, а сама картина представляла собой ком из слипшихся и осклизлых, расползавшихся под руками тряпок. «Се человек» был признан утерянным, и начать его реставрацию удалось только с появлением новых технологий, в 2016-м. И это, к слову, еще повезло: украденное из палермской часовни «Рождество со святыми Франциском и Лаврентием» Караваджо, по одной из версий, держали в сарае, где его так обглодали крысы и свиньи, что картину пришлось сжечь. Спустя 55 лет ее заменили цифровой копией.

В 1927-м проникшего в музей через окно преступника арестовали благодаря обещанному НКВД и Наркомпросом вознаграждению. Исчезновение же «Святого Луки» держали в строжайшем секрете. Не имевший опыта по розыску предметов искусства МУР шерстил подпольный рынок собирателей и перекупщиков. Под подозрение попал бельгийский турист, который часами простаивал в музеях перед картинами, что-то помечая в блокноте. К нему подослали «дочь подпольного коллекционера», которая предложила приобрести у нее старинную картину. Иностранец вроде как согласился подумать, но уже на следующий день спешно уехал, по всей видимости, заподозрив провокацию. В портовой Одессе объявился гражданин ФРГ, интересовавшийся немецкими мастерами. И в его багаже действительно обнаружили живописное полотно. Но когда вышли на продавца, выяснилось, что «бундеса» развели на фальшивку, выполненную студентом-копиистом.

После одесского фиаско милиционеров Фурцева лично обратилась за содействием к председателю КГБ Владимиру Семичастному.

Владимир Семичастный, председатель КГБ СССР с 1961 по 1967 год

Но в конечном итоге помог случай. В августе один из сотрудников органов, в легальной своей жизни водитель посольства ФРГ, обратился с донесением: на проспекте Калинина у магазина грампластинок «Мелодия» некий молодой человек предложил ему купить за 100 тыс. долларов картину «уровня Рембрандта». Незнакомец явно обознался и принял его за иностранца, одного из тех, кто торговал из-под полы у недавно открывшегося самого крупного в городе магазина для меломанов. Сотрудник не растерялся и ответил, что сам, мол, не по этому делу, но может подсказать покупателя из коллекционеров. Уговорились встретиться 22 августа у бассейна «Москва».

Бассейн «Москва». 1965 г.

Была разработана спецоперация. На роль покупателя снарядили сотрудника Внешторга в погонах, блестяще владевшего немецким. К столовой на углу Метростроевской (сейчас вновь Остоженка) он прибыл на бежевом «Мерседесе» с «водителем». Представился гражданином ФРГ, а когда узнал, что речь о Хальсе, заявил: вообще-то он голландцами не интересуется, но приходится брать что дают. Сторговались на 60 тыс. рублей, обговорили детали и разошлись. Наружное наблюдение довело продавца до… служебного входа в ГМИИ, а когда минут через сорок он оттуда вышел, до одного из жилых домов по улице Маркса и Энгельса (сегодня Малый и Большой Знаменские со Староваганьковским переулки).

Так было установлено, что подозреваемый — 27-летний Валерий Волков, сотрудник реставрационных мастерских Пушкинского музея. Как милиционеры его проглядели, почему не заподозрили? А ведь один из реставраторов вспоминал: в злополучный день похищения Волков выходил куда-то из музея минут на тридцать. Его вроде как специально проверили, но даже тот факт, что Волков ранее судим, удивительным образом прошляпили.

Валерий Волков

Продавец предупредил «покупателя», что если заметит интерес к своей особе, то картину немедленно уничтожит. Угроза не пустая. Например, заказчик украденных из парижского Музея современного искусства в 2010-м картин утверждает, что, обнаружив слежку, их выбросил. Оттого следователи наблюдения за Волковым не устанавливали и круг его знакомых не прорабатывали. Для начала надо было убедиться в подлинности «Святого Луки» и понять, действует Волков в одиночку или в составе группы.

Дальше можно просто написать о задержании, но оно проходило так кинематографично, что тянет на подробности. На встречу Волков пришел с пустыми руками. И увел «покупателя» (его «водитель» остался в машине) в муравейник арбатских переулков, где в квартире одного из двухэтажных особнячков и хранился обернутый в газету холст. Сотрудник убедился, что перед ним подлинник: по тому самому красному инвентарному номеру Эрмитажа «1895» в нижнем правом углу и маленькой латке на обратной стороне. В руки картину брать было нельзя, Волкова надеялись взять с поличным. Договорились, что до передачи оставшихся в машине денег «покупатель» картины не касается, а пока полотно удобно положить в коробку из-под куклы (ее чекисты предусмотрительно купили в «Детском мире», благо совсем рядом с местом службы).

Между тем наружка парочку потеряла — «уронила» на профессиональном сленге — и от безрезультатного прочесывания окрестных дворов уже впадала в отчаяние. Увидев, что Волков возвращается к машине, да с коробкой, оперативники выдохнули. А вот зря. Когда под предлогом невинного вопроса Волкова остановили, «покупатель», которого нельзя было раскрывать, кинулся в машину, якобы намереваясь скрыться. Но «Мерседес» из гаража спецслужб как назло заглох. С ним пришлось повозиться, и задержанный, когда его увозили, прекрасно разглядел «сбегавший от погони» автомобиль, который законопослушно мигал поворотником при выезде на набережную.

Волков обвинения в краже отрицал, настаивая, что случайно нашел картину в котельной музея. Но когда следователь нашел в его телефонной книжке женское имя и наугад спросил об Изольде, сразу сник: «Вы и это знаете? Только ее не трогайте, она не в курсе. Сам все расскажу».

Оказалось, Изольдой звали его любимую девушку, у нее на Арбате Волков и держал картину. Он окончил ремесленное училище как столяр-мебельщик, в 1957-м загремел за кражу на три года, досрочно освободился, поработал на заводе и в 1963-м устроился в Пушкинский музей, что было его мечтой. Как мог не чистый на руку столяр стать реставратором в крупнейшем музее страны? Антонова уверяла, что в ГМИИ с улицы не принимают, только по рекомендации, и Волкова взяли с подачи главного хранителя. Как выяснило следствие, познакомились они, когда молодой человек уступил тому место в трамвае. Волков представился студентом-дипломником Суриковского института и, видимо, вошел в доверие. Вообще тогдашнему руководству музея не позавидуешь, можно представить, как его потрепали. Ведь даже въедливые советские кадровики поверили, что документ о высшем образовании Волков занесет «на днях». Но когда их терпение закончилось, начали грозить увольнением.

Тут на сцене появляется некий Валерий Алексеев, недоучившийся филолог, числящийся слесарем комбината бытовых услуг и известный в кругу перекупщиков и фарцовщиков как Искусствовед.

Валерий Алексеев

Он обещал Волкову продать поддельный диплом, за что запросил тысячу рублей (в 1964-м ГАЗ-21 «Волга» стоила 5600 рублей). У Волкова таких денег не было, и Яковлев, по версии следствия, несколько месяцев уговаривал его на ограбление. На Хальса, которого Искусствовед обещал продать, выбор пал из-за предположения: этот востребованный на Западе художник в СССР не экспонирован, а значит, его сложнее будет найти.

Утром 9 марта Волков, как обычно, вышел на работу, но вскоре отпросился «на минутку», благо сотрудники праздновали Женский день (бедные, как же им досталось на следствии!). В подъезде одного из соседних домов он получил от Алексеева резиновые перчатки и новую пару обуви. И даже маханул для храбрости полстакана водки. А вернувшись в музей, снял портрет и вырезал полотно. Вынес его за пазухой, передал Алексееву, переобулся в старые ботинки, вернулся в музей как ни в чем не бывало. Однако когда спустя несколько месяцев Волков явился за деньгами или обещанным дипломом, Алексеев развел руками: сбыть Хальса, дескать, пока не удалось. Волков разозлился и картину забрал. И попытался продать «Святого Луку» с рук, выбрав «фирмача» в толпе перекупщиков у магазина «Мелодия».

Суд состоялся в феврале 1966-го. Алексеев причастность к краже всячески отрицал. Да, он коллекционер и любит живопись, но разве за это в СССР сажают? А впоследствии известный сегодня под несколько измененной фамилией собиратель икон утверждал, что считает обвинения против себя провокацией КГБ, направленной против советских коллекционеров. Две экспертизы в институте Сербского, проведенные во время следствия, признали Алексеева недееспособным. Его вина не была доказана.

Волков получил десять лет. К тому же с него взыскали 91 рубль за реставрацию. Честно говоря, больше всех в этой ситуации жаль картину. Ее нашли за теплой печкой, свернутой в трубочку живописью вовнутрь. Поверхности холста, грунта и красочного слоя были так изломаны, что по деформациям произошли осыпи авторской живописи. Но главный реставратор ГМИИ Степан Чураков, в подчинении которого работал Волков, был случившимся так потрясен (по словам дочери, он даже потерял голос), что посчитал спасение картины делом чести. Реставрация заняла два с половиной года, после чего картина вернулась в Одессу.

В 1970-м на экран вышел фильм «Возвращение “Святого Луки”». У создателей были консультанты из МВД, но в результате фабула оказалась настолько изменена, что от ссылки на то, что лента основана на реальных событиях, решили отказаться. На экране милиционеры действуют безупречно, и, говорят, тогдашний министр внутренних дел Николай Щелоков лично возил картину Брежневу в Барвиху. Генсеку фильм понравился, и это стало еще одной страницей в длительном противостоянии МВД и КГБ под председательством Юрия Андропова.

Спустя полвека «Евангелистов» вновь привезли в Москву на выставку, которая предсказуемо называлась «Возвращение “Святого Луки”. Западноевропейская живопись VI–XVIII веков из музеев Украины».

Там же должен был быть выставлен еще один шедевр из собрания Одесского музея западного и восточного искусства — «Поцелуй Иуды» Караваджо. Однако 30 июля 2008 года полотно похитили, вор влез в здание через окно. Летом 2012 года картину нашли в Берлине при попытке продать ее подпольным перекупщикам. Работу вернули в одесский музей, однако вся эта история всколыхнула давние споры о ее принадлежности кисти Караваджо. И в Москву «Поцелуй» не пригласили.

Фото: кадры из фильмов «Возвращение “Святого Луки”»; «Следствие вели… », серия «Возвращение Святого Луки. Современная версия» (2006). Телеканал НТВ; Wikimedia; МИА «Россия сегодня»