страны по площади пригодной для жизни

Россия не самая большая страна в мире

Чуть ли не с самого рождения нам начинают вбивать в голову, что мы живём в самой большой стране мира, а повсюду мелькающие карты в проекции Меркатора не дают нам повода усомниться в этом факте. Этот визуальный ряд, сдобренный пламенными речами пропагандонов всех мастей, способствует формированию у большинства жителей России устойчивой картины величия страны. Мы самые большие, мы самые сильные, мы можем повторить и т.д. В реальности наша страна значительно меньше, чем принято считать.

Одним из недостатков карт в проекции Меркатора является то, что объекты, расположенные у полюсов карты растягиваются до невероятных размеров. Если переместить нашу страну ближе к экватору, то её площадь уменьшится в разы, но это ещё не всё, 2/3 нашей страны находится в зоне вечной мерзлоты, которая в большинстве случаев является «территориальным шлаком», в лучшем случае вместилищем природных ресурсов — жировой прослойкой настоящих патриотов, живущих на Лазурном берегу. 2/3 нашей страны пригодны для жизни лишь условно. Жить там одно сплошное наказание. Если конечно хорошо платят, то можно и пожить некоторое время, но потом непременно хочется вернуться туда, где хотя-бы три месяца в году можно походить без меховой шапки.

На огромной части нашей страны практически невозможно вести какую-либо экономически эффективную деятельность. Это просто территория, её можно лишь нанести на карту и говорить, что наша страна самая большая.

Если посмотреть на карту можно найти множество населенных пунктов на крайнем Севере, которые лишившись финансовой подпитки после развала СССР стали таять буквально на глазах. С природой не поспоришь, среда обитания, комфортная для обитания Homo sapiens располагается значительно южнее.

Возможно даже рассчитать территорию комфортную для обитания Homo sapiens. Для этой цели можно использовать программу Maxent, которая широко применяется для моделирования пространственного распределения живых организмов методом максимальной энтропии. Для анализа пригодности территории для обитания какого либо организма используют климатических данные BIOCLIM, представленные набором растровых изображений (GRID) с разрешением около 1 км2, каждая ячейка которых содержит информацию о различных биоклиматических показателях (подробнее можно прочитать здесь: Егошин А.В., 2013), а также пространственные данные о распространении интересующего объекта.

Города по климатическим условиям я уже сравнивал, теперь настала очередь узнать площади стран, пригодные для проживания человека. Итак, в расчётах я использовал следующие климатические параметры:

Код — Биоклиматический параметр

BIO1 — Средняя годовая температура

BIO2 — Средняя суточная амплитуда температуры за каждый месяц

BIO3 — Изотермичность (BIO1/BIO7) * 100

BIO4 — Стандартное отклонение температур

BIO5 — Максимальная температура самого тёплого месяца года

BIO6 — Минимальная температура самого холодного месяца года

BIO7 — Годовая амплитуда температуры (BIO5-BIO6)

BIO8 — Средняя температура самой влажной четверти года

BIO9 — Средняя температура самой сухой четверти года

BIO10 — Средняя температура самой тёплой четверти года

BIO11 — Средняя температура самой холодной четверти года

BIO12 — Годовая сумма осадков

BIO13 — Сумма осадков в самом влажном месяце года

BIO14 — Сумма осадков в самом сухом месяце года

BIO15 — Коэффициент вариации осадков

BIO16 — Сумма осадков во влажной четверти года

BIO17 — Сумма осадков в сухой четверти года

BIO18 — Сумма осадков в самой тёплой четверти года

BIO19 — Сумма осадков в самой холодной четверти года

В нашем случае в качестве объектов выступили населённые пункты с численностью населения 100, 1000, 10000 и 100000 человек.

На выходе мы получили следующее.

Территория, комфортная для обитания Homo sapiens

Вот так выглядит реальный мир с точки зрения комфортности климата для обитания человека. Россия в результате оказывается не самой большой страной мира. Самая «великая» страна в мире — Бразилия, за нею следуют Соединённые Штаты, Китай, Австралия, а Россия находится на пятом месте.

Страны мира по площади, комфортной для обитания человека

Соответственно, плотность населения у нас тоже не такая уж низкая, как принято считать.

Страны мира по плотности населения

Плотность населения нашей страны выше чем в Швеции, но ниже чем в Зимбабве. Так что нет особо бескрайних просторов. Без нефти и газа придётся слезать с печи и работать.

Страны мира по площади территории, комфортной для жизни человека

КЛИМАТИЧЕСКАЯ НИЩЕТА

Странно как-то получается. В богатейшей по запасам энергетических ресурсов стране замерзают целые города. Вот что по этому поводу думает крупнейший климатолог нашей страны профессор Владимир КЛИМЕНКО

КЛИМАТИЧЕСКАЯ НИЩЕТА

Я вляясь де-юре самым большим государственным образованием в мире, де-факто Россия находится лишь на пятом месте по величине эффективной, то есть мало-мальски пригодной для жизни, территории. За 10 000 лет с последнего ледникового периода белый человек так и не смог закрепиться и жить в неблагоприятных для него местах — в горах выше 2000 метров над уровнем моря и там, где среднегодовая температура не превышает ° 2оС. Несмотря на все успехи прогресса, на северах плотность населения практически равна нулю. Итак, нами, совместно с природой, очерчены физические границы комфортного существования нашего вида, точнее большей его части, а именно европеоидов.

Получается, что более двух третей территории нашей страны просто непригодны для проживания, ибо находятся либо выше изогипсы 2000 м, либо севернее изотермы ° 2оС. Тем не менее российские люди там проживают! Оплодотворенная большевистскими идеями Россия оказалась единственной страной, которая в массовом порядке решила покорять Север «по-большому» — с городами, детсадами и прочей инфраструктурой, присущей «обычным» городам. Только в России в зоне экстремальных природных условий находятся большие города с числом жителей более 100 000 человек — Воркута, Сургут, Норильск, Нижневартовск.

На сегодняшний день противоестественный для проживания Север покинули уже более 40% ранее живших там людей. Впрочем, и при коммунистах люди рассматривали Приполярье только как временное пристанище, где можно подзаработать денег для покупки машины и дома, скажем, в Краснодарском крае. Конечно, Север — кладовая великих богатств. Но нельзя же вечно жить в кладовой!

Выходит, за это столетие бывшая Российская империя потеряла более половины (!) своей эффективной территории.

. Еще одной мифологемой является рассуждение о невероятном богатстве российских недр. С одной стороны, вроде бы действительно это так: по запасам полезных ископаемых Россия действительно не знает себе равных. А с другой стороны.

За последние 200 лет энергопотребление цивилизации увеличилось в пять раз. Это привело к увеличению средней продолжительности жизни вдвое, в два раза сократило рабочую неделю и позволило обеспечить продуктами питания возросшее в шесть раз население планеты. Собственно, вся история человечества есть не что иное, как экспоненциальный рост энергетической мощи цивилизации.

Но ведь одно только потребление энергии на душу населения еще ни о чем не говорит. Вот пример: Румыния хоть и потребляет энергии на душу населения на 20% больше, чем Испания, однако по валовому национальному продукту отстает от нее в семь раз! Почему такая несправедливость? Потому что румынам не повезло со страной: холодно там по сравнению с Испанией и львиная доля энергии просто уходит на обогрев атмосферы. Поэтому в расчетах потенциала страны нужно учитывать не только ее обеспеченность полезными ископаемыми (например, в виде топлива — нефти, газа, угля, торфа, урана), не только обеспеченность страны гидроресурсами (для строительства гидроэлектростанций), но и ее климатические условия. Другими словами, учитывать среднегодовую температуру. Ведь в северных странах большая часть энергии уходит «впустую» — на борьбу со стихией, а не на улучшение жизни людей.

Другими словами, для обеспечения одного и того же уровня жизни северянам нужно много больше энергии, нежели южанам. В Исландии, например, среднегодовая температура 0,9оС и на каждого жителя приходится по 9 тонн условного топлива (ТУТ). А на Мальте среднегодовая температура 18,6оС. В этих условиях никакое отопление вообще не нужно, и оптимальное потребление энергии составляет всего 2,5 ТУТ.

Россия по оптимальности энергопотребления находится на уровне Колумбии, Конго, Ирака. Естественно, имеется в виду не абсолютное потребление энергии одной отдельно взятой российской душой. С этим-то как раз все в порядке — один русский потребляет примерно 8 ТУТ/год, что в три раза больше, чем в среднем по миру. Но для достижения оптимального уровня потребления энергии, то есть чтобы жить так же, как все нормальные европейские люди, при наших морозах и расстояниях россиянам необходимо потреблять 19 ТУТ/год! В то же время для Германии оптимальный уровень энергопотребления 6,1 ТУТ/год, для чуть более южной Франции — 5,1. Мы изначально в проигрыше!

С этой точки зрения теплый климат — такой же дополнительный ресурс страны, как нефть или газ. И российское богатство лесом, нефтью, углем и прочим очень неудачно компенсируется ее климатической нищетой — у нас самая холодная страна мира. Если в северной Финляндии среднегодовая температура + 1,5оС (теплый Гольфстрим выручает), если в Исландии + 0,9оС, в Канаде — 5,1оС, то в России. В России — 5,5оС. Казалось бы, невелика разница — 5,5 и 5,1. Однако, как мы уже сказали выше, только в России в неблагоприятной зоне располагаются крупные города. В той же Канаде, с недалеко ушедшей от нас температурой, самый северный более-менее крупный город Эдмонтон расположен на широте Орла.

Так что же, российский Север обречен на безлюдье? Если бы все на планете оставалось неизменным, то да. Но грядет глобальное потепление климата. А между прочим, повышение среднегодовой температуры на 5 градусов эквивалентно открытию и освоению целого нефтегазоносного региона, сравнимого с Западно-Сибирским.

Правда, такая удача, как 5 градусов, нам не грозит. Расчеты, проведенные в нашей лаборатории, показали, что через полвека среднегодовая температура в России вырастет на 2,1оС. Это позволит снизить цифру оптимального энергопотребления на 10% — до 12,8 ТУТ/год. Уже легче. Во всяком случае дальше к северу сдвинется среднегодовая изотерма, увеличится эффективная территория, то есть пригодная не только для вахтового метода, но и для комфортного проживания. Правда, это уже не будет Север.

В материале использованы фотографии: Сергея МАКСИМИШИНА

Топ-10 самых пригодных для жизни стран

Составленный на основе индекса человеческого развития ООН ниже представлен список 10 самых пригодных для жизни стран. Этот список составлен на основе трех основных параметров: долгая и здоровая жизнь, уровень знаний и образования и высокие стандарты жизни.

Согласно этому индексу Норвегия является самой пригодной для жизни страной.

Один из факторов, которые влияют на жизнь человека, это его доход. ООН использует валовой национальный доход как отражение уровня жизни в стране. В развитых странах валовой доход обычно довольно высок.

Швейцария, Австралия и Сингапур – это те страны, в которых наблюдается самая высокая ожидаемая продолжительность жизни – более 82 лет для людей, рожденных в 2013 г.

Образование также играет роль в определении человеческого развития. В развитых странах жители проводят более 12 лет в школе, а люди старше 25 лет продолжают учебу и дальше.

Кроме того, 5 из 10 наиболее развитых стран расположены в Европе.

Индекс также учитывал и другие факторы. Параметр здоровья включает ожидаемую продолжительность жизни при рождении. Параметр образования основан на средней и ожидаемой продолжительности учебы. Уровень жизни включает в себя национальный валовой доход на душу населения.

Итак, ниже представлен список самых пригодных для жизни стран.

10. Дания

Как большинство жителей северных стран, датчане имеют доступ к одной из лучших систем здравоохранения и социального обеспечения. Жители страны платят высокие налоги, и правительство тратит самый высокий процент ВВП в мире на здравоохранение и образование. Кроме того, Дания – это одна из лучших в мире стран в сфере равноправия полов.

9. Сингапур

Сингапур – это самая пригодная для жизни страна в Азии. Помимо высокой продолжительности жизни, в прошлом году Сингапур имеет самый низкий уровень смертности в мире как для мужчин, так и для женщин. Студенты в Сингапуре также показывают высокие результаты в таких науках, как математика, естественные науки. Кроме того, Сингапур является одной из самых богатых стран в мире.

8. Канада

Канада получила такую высокую оценку частично из-за высокого качества системы образования. Очень многие канадцы старше 25 лет имеют второе высшее образования. Кроме того, канадские студенты показывали очень высокие результаты в математике, естественных науках в 2012 г. Национальная система страхования в Канаде покрывает все необходимые медицинские процедуры, так что почти все канадцы имеют доступ к медицинскому обслуживанию, даже несмотря на то что некоторые процедуры не покрываются страховкой.

7. Новая Зеландия

Среднестатистический новозеландец, который начал учебу в школе в 2012 г., будет продолжать учиться в течение более 19 лет, что больше, чем в любой другой стране, кроме соседней Австралии. Это, по всей видимости, говорит о высоком качестве образовательной системы. В 2012 г. Новая Зеландия вложила 7,2% своего ВВП в образование, это один из самых высоких показателей в мире. Кроме того, на международных соревнованиях студенты из Новой Зеландии традиционно демонстрируют высокие показатели. Кроме того, в Новой Зеландии очень высокая ожидаемая продолжительность жизни.

6. Германия

Германия – одна из самых развитых экономик в мире. Германия также является страной, которая предоставляет пенсию 100% населения, достигшего нормативного пенсионного возраста. Однако в связи со старением населения пенсионный возраст, согласно прогнозам, с 65 лет увеличится до 67 к 2029 г.

5. США

4. Нидерланды

Нидерланды – одна из самых подходящих для жизни стран согласно индексу ООН, при этом у нее также высокие показатели в области равенства полов. В 2012 г. 37,8% представителей парламента были женщины.

3. Швейцария

Известная политической и экономической стабильностью Швейцария также может гордиться высокой ожидаемой продолжительностью жизни. Кроме того, у Швейцарии очень высокие показатели в области равенства полов. Швейцария, которая не является членом Европейского союза, недавно ввела квоты и другие меры, контролирующие миграцию.

2. Австралия

Помимо этих показателей в стране очень низкий уровень безработицы. Он ниже, чем в других развитых странах Европы и в США. За последние года экономика Австралии выросла за счет горнодобывающей промышленности.

1. Норвегия

Норвегия – самая пригодная дли жизни страна согласно индексу. По отношению к населению страны, которое составляет около 5 млн человек, экономика Норвегии просто огромна. Как и в некоторых развитых странах, 100% населения страны, достигшего пенсионного возраста, получают пенсию. Кроме прочего, жители страны могут похвастаться очень хорошей системой здравоохранения. Помимо этого, в стране очень низкий уровень детской смертности.

Какие территории России непригодны для жизни

Россия по праву считается страной с самым суровым климатом. За исключением южных регионов, зима длится здесь до 5 месяцев в году. Кроме того, географическое положение России поспособствовало тому, что большая часть ее территорий оказалась малопригодной для проживания. Речь о так называемой зоне вечной (многолетней) мерзлоты, которая покрывает около 11 млн км2, или 65% площади нашей страны.

Коварный грунт

Если смотреть на карту России, то граница зоны мерзлотных земель тянется от Кольского полуострова, проходит чуть севернее Архангельска, а затем движется на юго-восток прямо к границе с Монголией. Дальше она смещается к северу и поднимается к Охотскому морю, оставляя в стороне Камчатку и Приморский край.

Средняя температура многолетнемерзлых пород, расположенных к северу от намеченной линии, составляет –9 °С, средняя глубина — около 600 м. Рекордная глубина вечной мерзлоты, 1370 м, была зафиксирована в феврале 1982 года в Якутии.

Термин «вечная мерзлота» закрепился в научном обороте благодаря первым землепроходцам, старателям и охотникам за пушниной, столкнувшимся в Сибири с крепкой как камень почвой. В одном из донесений 40-х годов XVII столетия воеводы Головин и Глебов писали государю Михаилу Федоровичу: «А в Якутском-де, государь, по рассказам торговых и промышленных служилых людей, хлебной пашни не гаять; земля-де, государь, и среди лета вся не растаивает».

Вечная мерзлота лишала поселенцев возможности выращивать в естественных условиях полезные культуры. Существуют, правда, всяческие ухищрения — например, использование речного ила, которым покрывают мерзлый грунт. Однако это очень трудоемкий процесс, а наградой за проделанную работу станут лишь мелкие и невкусные овощи вроде моркови или картофеля.

Промерзший грунт — серьезное препятствие для возведения на нем инфраструктуры, хотя в некоторых случаях люди используют его преимущества. Так, в шахтах, расположенных в зонах вечной мерзлоты, своды тоннелей поддерживаются не деревянными или металлическими перекрытиями, а мерзлым грунтом. Отработанные шахты успешно используются в качестве складов-холодильников благодаря сохранению в них постоянно низкой температуры.

Из-за своей крепости мерзлый грунт кажется прочным основанием для любой постройки, однако не следует забывать, что от 10 до 90% его состава — это лед. Как только часть верхнего слоя промерзшей земли начнет подтаивать, грунт становится рыхлым и подвижным, а покоящиеся на нем сооружения перекашиваются и трескаются.

Опасно возведение домов и на подтаявшем грунте. В случае замерзания объем грунта под фундаментом дома увеличится на 10—12%, что приведет к разрушению бетонных конструкций. Для предотвращения деформации зданий в условиях мерзлотных почв их ставят на сваи, а между грунтом и основанием дома оставляют пространство, для того чтобы изменение структуры почвы не повлияло на постройку.

Еще одна опасность мерзлых грунтов — их неспособность впитывать воду. Летом во время проливных дождей вода начинает накапливаться в верхних слоях почвы, и как только критический объем будет преодолен, она с разрушительной силой вырвется наружу. Если зона прорыва окажется под жилой постройкой, то серьезных последствий не избежать.

Тревожные симптомы

Арктические регионы России, целиком охваченные вечной мерзлотой, крайне важны для страны в экономическом и стратегическом плане. Однако в процесс освоения этих территорий вмешивается деградация почв, которую с одной стороны провоцирует глобальное потепление, с другой — техногенные воздействия. По словам экспертов Минстроя, это может привести к частичному или полному разрушению несущих конструкций зданий. Матиас Ульрих, научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета, считает, что наиболее ярко деградация вечной мерзлоты себя проявляет в Якутии, где содержание почвенного льда в среднем составляет 80%.

Теперь по предложению Минстроя в программу развития Арктики будут включены новые регламенты строительства, учитывающие постоянно меняющееся состояние мерзлотных почв. Как заявил заместитель гендиректора по проектно-изыскательским работам АО «Фундаментпроект» Александр Рязанов, новые технологии опираются на разработки исключительно российских строителей — другие приполярные страны не имеют такого опыта работы с мерзлотой, как Россия.

Сегодня вытаивание подземного льда в России идет быстрее, чем несколькими десятилетиями раньше. На аэрокосмических снимках видно большое количество новых термокарстовых озер, появляющихся из-за проседания почвы. Длина некоторых из них превышает 200 м. По оценкам ученых, почва в таких местах проседает примерно на 7 см в год.

Таяние льда постепенно высвобождает залежи природного газа. На данный момент геологи насчитали в тайге около 7 тыс. метановых пузырей, которые при разрыве могут привести к образованию огромных кратеров. В 2012 году один из таких кратеров около 40 м в диаметре обнаружил ямальский охотник. По его словам, он опустил в провал 100-метровую веревку с грузом, но до дна так и не достал.

Можно себе представить, что случится, если начнет проседать и разрушаться подтаявшая почва, на которой проложены дороги, трубопроводы, выстроены заводы и самое страшное — города. Специалисты уже фиксируют частичное разрушение домов в Якутске. И процесс этот, к сожалению, невозможно остановить. По данным совместной немецко-российской группы геологов, с 2006 года повышение температуры в мерзлотных грунтах Сибири достигло 1,5—2 °С.

Очевидно, что усиливающийся процесс деградации вечной мерзлоты потребует значительного увеличения человеческих и материальных ресурсов как на поддержание существующей инфраструктуры, так и на создание новой. Все это, несомненно, приведет к удорожанию российских арктических проектов.

Таяние мерзлотных почв наносит непоправимый урон экологии планеты. Высвобождаясь из грунта, углерод подпадает в атмосферу, а это только усиливает процесс глобального потепления. По мнению ученых, в достаточно короткий по историческим меркам временной период может произойти гигантский выброс парниковых газов. Подсчитано, что в многолетней мерзлоте содержится 1500 Гт углерода, что в два раза превышает его содержание в атмосфере.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата пришла к выводу, что таяние вечной мерзлоты ускорит процесс глобального потепления примерно на 10%. По их расчетам, к 2100 году выбросы парниковых газов из мерзлоты могут поднять столбик термометра в среднем на 0,3 °С.

Еще одна опасность вытаивания подпочвенного льда — это возвращение к жизни всевозможных возбудителей давно забытых или даже неизвестных человечеству болезней. Так, после жаркого лета 2016 года на Ямале возникла эпидемия сибирской язвы — это первый случай после 1941 года, и ученые опасаются, что далеко не последний.

Страны по площади пригодной для жизни

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

«А у нас, между прочим. » (про экономику и биоэкономику земли) ч.1

В.В.Путин

«Когда я узнал, что Россия закупила зерно в Канаде, я хохотал весь день и не мог остановиться».

Уинстон Черчилль, 1962г.

В ответ на вопрос журналиста А.Туманова: «. Ну а я говорю: ну, может быть, все-таки это у нас немножечко вот государственная система недостаточно эффективно работает, вот та самая вертикаль, когда достаточно простые вопросы, вопросы, допустим, о садоводах, о мелких землевладельцах, вопросы о земле, о меже, о границе, которые касаются миллионов людей, в основном пенсионеров, не решаются годами. Так вот как Вы сами это оцениваете?»

У всех, кто «в теме вопроса», утверждение В.В.Путина вызвало оторопь, откуда в России 55% мировой пашни?! Даже если всю вечную мерзлоту и тундру отнести к пашне, туда же добавить Таймыр и горные районы, и то, никак не получается.

Оппозиционная пресса тут же начала жестко стебаться «Это он вообще о чем? Кто ему подсовывает такую бешеную чушь? Ведь известно что в России находится всего 10 % всех пахотных земель мира. Наибольшая же площадь пашен в мире приходится на США – 179 млн. га. Далее идут Индия (170 млн. га), Китай (135 млн. га) и Россия (130 млн. га).

Теперь про «блеск и нищету» оппозиционеров, они с цифрами также «лажают», как и В.В.Путин, и вот на этом самом моменте остановлюсь подробнее.

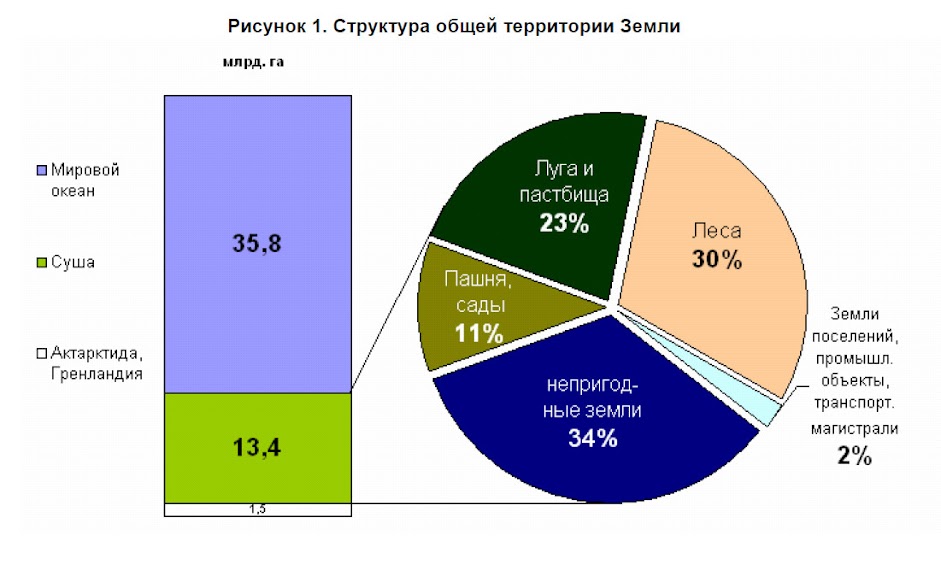

Согласно данным ООН, население планеты уже превышает 7 млрд. человек. Таким образом на 1 жителя приходится менее 2 га земной поверхности. И это с учетом «вечной мерзлоты», пустынь, гор, непроходимых джунглей. Так, площадь лесов, гор, болот, пустынь и полупустынь суммарно составляет 64% территории суши.

2007 год, по той самой причине, что в международных отчетах, не более свежих и более-менее цифр, для сопоставимости ситуации.

В РФ распределение населения по ее обширной территории является неоднородным. Основная часть населения живет в европейской части страны. Так, на 1 жителя в Центральном Федеральном округе приходится в среднем 1,71 га (почти в 7 раз меньше, чем в среднем по РФ), в Южном ФО – 2,58 га, в Приволжском ФО – 3,31 га. А вот в Дальневосточном ФО – на 1 жителя приходится 92,2 га. Таким образом, разница в распределении населения между федеральными округами в РФ достигает более 50 раз.

Таков общий вид на «глобус России», а теперь про пашню.

Пахотные земли в основном сосредоточены в степных и лесостепных районах. Пашня и многолетние насаждения в составе сельскохозяйственных угодий планеты занимают около 1,5 млрд.га (11% всей поверхности суши), сенокосы и пастбища – 3,7 млрд.га (23% поверхности суши).

На Европу и Азию (включая Россию) приходится 2,1 млрд. га пашни и пастбищ, или более 40% обрабатываемых земель мира.

По данным Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ, на производство пищи для 1 человека требуется от 0,3 га до 0,5 га сельскохозяйственных угодий (пашня + пастбища), еще от 0,07 га до 0,09 га необходимо под жилище, дороги, рекреацию. То есть, с учетом имеющихся технологий обработки земли, существующий потенциал сельскохозяйственных угодий позволяет обеспечить пищей от 10 до 17 млрд. человек на планете. Но это – при равномерном распределении плотности всего населения по плодородным землям.

При этом уже сегодня в мире по различным оценкам голодает от 500 до 800 млн. человек (8-13% всего населения), а население планеты ежегодно увеличивается в среднем на 90 млн. человек (т.е. на 1,4% в год).

Продуктивность использования сельскохозяйственных земель в мире значительно различается. Например, в Азии сосредоточено 32% мировой пашни, 18% пастбищ, что позволяет содержать более половины мирового поголовья скота.

Вместе с тем, из-за низкой продуктивности сохраняется зависимость многих стран Азии от импорта продовольствия.

Площади сельскохозяйственной земли в отдельных странах определяются, в основном:

— природно-климатическими условиями;

— уровнем развития населения стран;

— уровнем имеющихся у них технологий разработки и использования земельных ресурсов;

Грубо говоря, если «Азиатский гектар» пашни позволяет собирать по два-три урожая в год, то в России и один-то урожай, собирается, иногда, с трудом, а ситуацию может исправить только технология выращивания сельхозпродуктов на закрытых грунтах, но тут же встает вопрос о тарифе на электроэнергию, газ и стройматериалы, что сильно ограничивает подобный вариант развития событий для АПК России, хотя и не исключает его полностью.

В соответствии с представленной диаграммой, можно проследить не полную и недостаточно однозначную, но все же зависимость между национальной оценкой стоимости пахотных земель и их размерами, приходящихся на 1 жителя страны.

Чем меньше пахотной земли приходится на душу населения, тем она дороже. Плюс к этому, чем меньший удельный вес занимает сельскохозяйственная земля в общем объеме территории государства, тем она дороже.

В соответствии с кадастровыми оценками отдельных государств, обобщенными в материалах Всемирного банка, уровень цен на сельскохозяйственную землю в мире отличается весьма существенно.

2. ВВП не равен (меньше) объему сельскохозяйственного производства (продажам продукции), т.к. учитывает только созданную «добавленную стоимость». Так, например, амортизация сельскохозяйственной техники или расходы на топливо и удобрения – не учитываются (уменьшают сумму) при расчете ВВП.

Таблица 2. Доля продукции «Сельского хозяйства, рыболовства и охоты» в ВВП страны

В представленной Таблице 2 сравниваемые страны проранжированы по уровню ВВП, производимого на 1 га пашни. Как видно – Россия имеет крайне низкий показатель объема производства ВВП.

В следующей таблице – представлены показатели эффективности деятельности персонала, занятого в сельскохозяйственном производстве некоторых государств.

Таблица 3. Эффективность деятельности персонала с/х производства

Как видно, один занятый в российском сельскохозяйственном производстве имеет низкую производительность и, соответственно, низкий уровень производимого ВВП. Этот показатель в 5 раз ниже, чем, например, в Канаде, которая имеет сопоставимые с российскими природно-климатические условия, и национальная оценка стоимости 1 га пашни в которой близка к российскому показателю.

При этом отдача от использования сельскохозяйственных земель в Канаде только в 1,5 раза выше российского показателя: так, с площади земли, которая оценивается резидентами в 100 долл. США, в России ежегодно производится 23 долл. суммарного объема ВВП страны, в Канаде – 33 долл. США.

Таблица 4. Объем производства с/х продукции по странам (в долл. США)