спорт это жизнь фото без зубов

Спортивная стоматология. Почему спортсмены остаются без зубов?

Спорт – великая вещь. Он заставляет людей тратить все свои силы для добычи победы и достижения различных высот. Но, к сожалению, за удачу в соревнованиях иногда приходится расплачиваться здоровьем.

Хоккей

Вот, например, хоккеисты. Они вооружены до зубов клюшками и шайбами и могут таким инвентарём оставить без этих самых зубов. Так, например, во время плей-офф сезона 2009/10 защитник Чикаго канадец Данкан Кит после серии с Сан-Хосе потерял их целых семь штук, зато его команда смогла завоевать в тот год кубок Стэнли, а лицо игрока стало символом победы.

Александр Овечкин известен нам своей зажигательной улыбкой, которую он демонстрирует во время празднования заброшенных шайб. Щербатый оскал оказывает устрашающее действие на соперников, демонстрирует силу и мощь русского хоккеиста Вашингтона. При этом недостаток в количестве зубов стал уже визитной карточкой игрока – его узнают даже далёкие от спорта люди.

Олимпийские виды

Ох, любят же эти чемпионы кусать медали! Уж лучше бы целовали их, ну да ладно – это же традиция. Кстати, возникла она в конце далёкого девятнадцатого века. В 1896 году была укушена первая медаль, и сделано это было неспроста: тогда награды делали из чистого золота, а оно мягкое, как французская булочка, поэтому если на трофее остаются следы от укуса – золота не пожалели.

Сейчас же этот ритуал не что иное, как дань традициям: в наше время в медалях от силы буквально щепотка драгоценного металла.

Сегодня поедателями призов становятся с целью попадания на страницы глянцевых журналов, спортивных изданий и, конечно, в ленту пользователей Sports.ru.

Однако подобные действия могут нанести вред здоровью. Одному из первых не повезло саночнику Давиду Мёллеру: фотограф хотел сделать чудесный кадр и попросил спортсмена укусить только что завоёванную серебряную медаль. Давид, конечно, не смог отказать и, переполненный радости, ненароком сломал часть переднего зуба. После инцидента он был вынужден терпеть некоторые неудобства. Он перестарался, выполняя просьбу журналиста, и впоследствии обратился к врачу.

В принципе ничего страшного не произошло, зуб даже не болел. Просто надоело стесняться и постоянно сдерживать улыбку

Вывод: больше класть золота в медали, чтобы не травмировать наших спортсменов.

Английский футбол

Все мы знаем о том, насколько любят футбол родоначальники этого вида спорта. Во всём мире игроки отдают все силы на тренировки, но англичане особенно усердны, да так, что у них не остаётся времени даже на собственное здоровье. Их можно понять: они хотят как можно больше находиться с мячом, постоянно улучшать навыки игры, иногда в ущерб своим зубам.

В 2015 году британские учёные провели исследование и сделали неутешительный вывод: у многих футболистов дырявые зубы. В этом исследовании приняли участие пять команд из АПЛ, две из чемпионшипа и одна из третьего по силе дивизиона Англии – League One.

Дантисты сказали, что у многих спортсменов был выявлен кариес, пародонтит и прочие болезни – всё из-за плохого ухода за полостью рта.

Специалисты так же отметили, что такое состояние вызвано чрезмерным употреблением сладких и энергетических напитков. Или просто с конфетами перебрали… В любом случае их рацион приводит к зубодробительному результату.

Англичанам далеко до главного футбольного зубастика Луиса Суареса. Ему палец в рот не клади!

Подводя итог, скажем, что в спорте, к сожалению, всегда есть место проблемам со здоровьем: иногда они возникают из-за особенностей контактных видов, иногда из-за молодецкого простодушия и лени, управляющей людьми. Спорт – это жизнь, но это не значит, что физическая активность будет волшебным спасением от всех недугов. Тренируйтесь, друзья, и следите за своими зубами!

Блог ВКонтакте

Спорт против стресса: как физическая активность меняет жизнь

Как физическая активность влияет на психику

Тяжелые психологические состояния и травмы лучше для начала проработать с психологом. Но при этом физическая активность остается быстрым и доступным способом вернуть чувство уверенности в себе. Еще в 1769 году врач Уильям Бухан отметил, что отсутствие упражнений — один из самых влиятельных факторов, делающих жизнь человека несчастной и короткой. Современные врачи подтверждают его выводы, а любители спорта проверяют их на себе. Белла Меки, автор книги «Jog On: How Running Saved My Life» («Как пробежка спасла мне жизнь»), рассказывает, что мучилась беспокойством, паническими атаками и навязчивыми мыслями. Она годами искала средство от недугов и в итоге начала бегать. «Бег дал мне ощущение надежды, — пишет Меки, — он открыл во мне скрытые силы, о которых я и не подозревала».

При чем здесь мозг

Исследование 2019 года, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry, подтвердило, что физическая активность помогает справиться с хроническим стрессом и предупреждает развитие депрессии. Ученые убедились, что умеренные нагрузки позитивно воздействуют на гиппокамп — извилина мозга, участвующая в эмоциональных реакциях и механизмах памяти. Брендон Стаббс, глава центра физиотерапии Национальной службы здравоохранения Великобритании, пишет, что гиппокамп уменьшается при шизофрении, биполярном расстройстве, депрессии и деменции. При этом всего 10–12 минут спортивных упражнений положительно влияют на активность этой области, а систематические занятия в течение трех месяцев обеспечивают долговременный терапевтический эффект.

Почему люди избегают спорта

Статистика показывает, что примерно каждый четвертый человек подвержен психическим заболеваниям. Несмотря на очевидную пользу для физической формы и эмоционального состояния, каждый второй не хочет утруждать себя упражнениями. По данным Национальной службы здравоохранения Англии, около 58% женщин и 66% мужчин следуют рекомендациям по физической активности и занимаются спортом не менее 2,5 часов в неделю. Среди школьников любителей упражнений всего 17%. Все дело в том, что интерес к физической активности формируется в детстве. Но даже если школьники подвижны во время игр, им не всегда требуются дополнительные занятия. А вот среди взрослых мало тех, кто достаточно активен и при этом не уделяет время фитнесу. Многие оправдываются нехваткой времени или просто считают, что активный образ жизни им не подходит.

Физическая активность и пассивность

Когда сил к концу дня не остается, некоторые пытаются расслабиться пассивно. Общаются по интернету, не выходя из дома, играют в футбол на консоли, не вставая с дивана. Дэймон Янг в книге «How to Think About Exercise» ( «Как думать об упражнениях») предупреждает, что мы начали воспринимать свое сознание и тело конфликтующими частями и будто разделились надвое. При этом спорт помогает улучшить и то, и другое. Вибарр Креган-Рейд, написавший «Footnotes: How Running Makes Us Human» («Примечания: как бег делает нас людьми»), замечает, что бег — это форма медитации, которая положительно влияет на нервную систему. Он делает акцент на том, что раньше сведений о пользе активного образа жизни было недостаточно, но сейчас общество принимает неоспоримый факт его позитивного воздействия.

Как лечиться спортом

Если вы решили начать заниматься, нет смысла сразу же идти в тренажерный зал и заниматься целый день. Для начала попробуйте заменить ежевечерний просмотр сериала неторопливой прогулкой по соседним улицам. Придется повторить это упражнение несколько раз, прежде чем вы заметите результаты. Для людей в тяжелом психологическом состоянии любые попытки заняться спортом будут казаться издевательством. Во время депрессии у многих пропадает мотивация, необходимая для работы над собой. Но даже в этом случае есть способ заставить себя двигаться — найдите компанию. В 2018 году специалисты Каледонского университета в Глазго опросили более 80 тыс. людей, бегающих в парках. 89% респондентов утверждали, что после совместной пробежки их настроение и психологическое состояние заметно улучшается.

Как спорт помогает другим

В 2012 году в Великобритании была создана организация T he Running Charity. Ее основатель Алекс Игл убежден, что физические упражнения заставляют людей поверить в себя. Фонд помогает молодым людям, которым негде жить. Многие из них страдают психическими заболеваниями. Эти юноши и девушки подавлены и часто сомневаются в собственных силах, получая очередной отказ при попытке устроиться на работу или найти жилье. В такие моменты кажется, что все напрасно и нет смысла прикладывать больше усилий. Но бег дает им надежду: пробежав свои первые 5, 10 или 20 км, человек осознает, что он способен на многое.

«Я до сих пор не понимаю, как это работает: стоит мне обуть кроссовки, как тревоги улетучиваются. Без преувеличения могу сказать, что бег спас мою жизнь», — признается Белла Мека.

Рассекречен доклад о коронавирусе с закрытого форума реаниматологов

Профессор Царенко: «Если иммунитет стерильный, прививка не нужна»

О стерильном и нестерильном иммунитете, о том, кому и какими вакцинами от коронавируса следует прививаться, говорили на днях российские анестезиологи и реаниматологи на съезде своей федерации в Москве. Один из самых компетентных врачей по лечению от COVID-19, доктор медицинских наук, профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Царенко рассказал о самых актуальных проблемах лечения ковида в третью волну пандемии и дал советы, как избежать заражения.

В первую очередь Сергей Васильевич отметил, что пока все говорят о третьей волне COVID-19, в Москве, похоже, наступила уже четвертая волна.

За почти полтора года медики выработали определенный подход к лечению больных с коронавирусной инфекцией, но теперь, с приходом нового Дельта-штамма, требуется некий его пересмотр.

«С весны этого года резко изменилась клиническая картина, и это все связали с Дельта-штаммом. О том, что это произойдет, мы говорили еще в декабре прошлого года, и вот эти изменения настали», – сказал доктор. Затем он привел основные признаки отличия нового штамма от предыдущих — уханьского и английского, которыми заражались россияне.

Во-первых, Дельта-штамм вызывает более быстрое поражение легких: «Больные от КТ-1 до КТ-4 проходят в течение считанных дней (если их не лечить)».

Во-вторых, диагностика болезни носит смазанный характер: «Если в первую волну многие из нас четко знали, что, если человека перестало лихорадить, значит, он выздоравливает, то сейчас это не так. Очень часто на фоне как бы умеренной температуры (к примеру, 37 с небольшим) и вроде бы с положительной динамики С-реактивного белка (он показывает наличие воспалительного процесса — Авт.), у больного продолжает прогрессировать поражение легких.

Сейчас можно быть спокойным только в том случае, если С-реактивный белок находится в норме в течение нескольких дней. Во всех остальных случаях – все смазано, и клиническая картина может ухудшаться с нарастанием дыхательной недостаточности».

В-третьих, наработанные в первую и вторую волну алгоритмы лечения сейчас демонстрируют пониженную эффективность: «Взять, к примеру, антицитокиновые препараты. Если прошлой весной можно было разделить флакон актемры пополам между двумя пациентами, то сейчас требуются большие дозы препарата».

Царенко добавил, что любые сопутствующие заболевания – от гипертонии до перенесенного инсульта, трансплантированных органов – это факторы серьезного прогноза и ухудшения состояния пациента. «Одышка, учащение дыхания — это уже поздний симптом, говорящий о поражении около 30% легких, а также о том, что время для своевременной госпитализации упущено. Болеют и умирают по-прежнему в основном пожилые, но в эту волну у нас появились и пациенты от 18 до 30 лет».

«Двое из 100 умирают»

По тяжести заболевания ковидом больные распределились следующим образом: 80% — бессимптомные легкие формы, не требующие госпитализации, 15% – среднетяжелые формы, требующие госпитализации, 5% — тяжелые формы.

«Состояние больного может ухудшаться уже после попадания в стационар, – говорит профессор, – отсюда вытекает сложность последующего взаимодействия с родственниками, которые порой упрекают нас, говорят: «Он пришел к вам своими ногами, а сейчас в реанимационном отделении!». Увы, но именно с такими пациентами бывает связан рост летальности.

Мы уверены: 100 процентов больных с ИВЛ умирать не должны. Тем не менее двое из каждых ста человек умирает. Это аргумент тем людям, которые до сих пор раздумывают, надо ли прививаться. Ковид намного хуже, чем обычная простуда».

Последствия болезни

Третьей распространенной проблемой после перенесенного коронавируса является всплеск аутоиммунных заболевания, что не удивительно. Любая красная волчанка, по сути, не очень отличается от ковида — это тоже атака иммунитета против своего организма, гипериммунная ситуация.

Четвертым тревожным фактором является мультисистемный воспалительный синдром у детей. Большинство наших детей вирус все-таки щадит, но уже накапливается группа, страдающая этим синдромом. Это рецидивирующие артриты, асциты, плевриты, требующие достаточно мощной иммуносупрессивной и кортикостероидной терапии».

Лечить больных начинают моноклональными антителами

Сергей Царенко отметил, что несмотря на негативизм, который испытывает медсообщество по поводу терапии такими средствами, как ремдесивир и фавипировир, они находятся на первой линии доступности и пока применяются в больницах. «Я не считаю, что это золотая пуля, но тем не менее при среднетяжелых формах эффект от них существует. Если специалист в клинике назначает эти препараты, а какой-нибудь «знакомый доктор» говорит: «Не пей эту фигню, у тебя сядет печень», – это некорректные вещи. Никаких таких последствий не существует».

Что касается использования плазмы переболевших, по поводу нее доктор сказал следующее: «Мы давно отказались от такой плазмы при уровне заболевания с КТ-2 и выше. Ее эффективность изменилась, видимо, за счет того, что антитела, появившиеся против предыдущих штаммов, уже не так работают против новых штаммов. Отношусь к ней сдержанно-положительно. Хотя среди моих коллег есть и те, кто отрицает ее».

«Мы очень любим антибиотики и бережем их как зеницу ока»

Доктор Царенко отметил, что мейнстримом в лечении тяжелых форм ковида являются антицитокиновые препараты, но «печаль в том, что болезней стало больше, а препаратов меньше». Что касается применения антибиотиков, по поводу них Сергей Васильевич пошутил: «Мы очень любим антибиотики в своей больнице и бережем их как зеницу ока. При самостоятельном дыхании они нужны гораздо реже, чем их назначают. Мы назначаем антибиотики только при положительной гемокультуре (бактериальном заражении организма) и после перевода пациента на ИВЛ».

Что касается респираторной поддержки пациентов, профессор отметил две крайности — ранний перевод на ИВЛ и длительное использование неинвазивных способов респираторной поддержки (через маски): «Истина – посредине. Дело в том, что и неинвазивные способы могут быть повреждающими».

Вакцины

Они делятся на три типа: инактивированные (классические), векторные традиционные и векторные-РНК-вакцины и пептидные. Надо честно говорить, что они стоят и какая их эффективность. Если не будем честными, то нам и верить не будут.

Принцип любой векторной вакцины в том, что имеется вектор («ракета-носитель»), на который прикреплен антиген. Это «устройство» заражает эпителиальную клетку, и через некоторое время у вакцинированного возникает иммунный ответ как на вектор, так и на антиген».

Как устроен отечественный «Спутник V»

«Спутник V» устроен из двух частей — праймера и бустера. Праймер — это аденовирус человека А26 (вектор). В нем сделано две модификации. Первая: обрезаны органы размножения, и поэтому он не воспроизводит себя, вторая: в аденовирус вставлен кусочек ДНК с S-белком коронавируса. В результате через три недели у 70 процентов вакцинированных возникает антительный ответ на аденовирус и на S-белок. Этого маловато, и чтобы повысить эффективность вакцинации, проводится бустеринг (усиление).

Для этого берется уже другой аденовирус — А5 (чтобы антитела против А26 не помешали А5 проникнуть в эпителиальную клетку). В него тоже внедрена ДНК с S-белком. Таким образом, в эпителиальную клетку дважды презентуется S-белок, в результате чего антитела появляются уже у 92-х процентов привитых».

Иностранные векторные вакцины

«Вакцины «Джонсон и Джонсон» (США) и «Конвиденция» (Китай) — это то же самое, что наш «Спутник Лайт» (то есть, праймер «Спутника V»). Эффективность их тоже 70 процентов, как у половинки «Спутника V».

Вакцина от компании «АстраЗенека» создана на аденовирусе обезьян. Создатели хотели, чтобы он лучше проникал в клетку, опасаясь, что с вектором А26 или А5 люди уже встречались раньше. Ее эффективность оказалась 92%, как и у нашего «Спутника V» при двукратном введении».

Как устроены РНК-вакцины

«Берется вектор, только на этот раз он представляет собой липидный комплекс (взвесь капелек жира), в котором растворяется матричная РНК. Эффективность такой вакцины – выше 92% после двух введений (как у «Пфайзера», так и у «Модерны»).

ЭпиВакКорона (новосибирский вектор)

«Разработчики взяли S-белок коронавируса и раскрошили его на части. Из 20 таких частей, кусочков пептидов, взяли всего три и смастерили трехмерную конструкцию при помощи белка сверчка. По сути, такая вакцина лучше переносится, но менее эффективна по сравнению с теми, в которых используется целый S-белок. И чем дальше будет меняться вирус, тем меньше будет антительный ответ у такой вакцины».

Инактивированные вакцины

«Это «КовиВак» (НИИ им. Чумакова) и «Синофарм» (Китай). Для их создания взяли живой вирус, денатурировали его при помощи химического вещества, – появился частично поврежденный вирус. Его и вводят в организм. По данным китайцев, после такой вакцины антительный ответ появляется у 55% привитых, наши про эффективность «КовиВака» пока молчат.

Если мы понимаем, как работает иммунитет, после введения инактивированных вакцин антитела формируются на искаженный S-белок, и поэтому они оказываются менее эффективными, когда сталкиваются с живым S-белком. Это нормально, любая инактивированная вакцина менее эффективна, чем векторная. Вспомните, сколько раз нас прививали от полиомиелита».

Стерильный иммунитет

Меньшим или нестерильным иммунитетом обладают люди, у которых антител к коронавирусу уже немного, они не защищают от заражения, но в ходе болезни организм вновь наращивает их количество за счет предшествующего контакта с антигенами вируса. «Такой человек заболеет не тяжелой формой COVID-19, если не столкнется с особо сильным штаммом».

Если у предыдущих версий короны инкубационный период был около двух недель, и за это время иммунитет успевал «проснуться», то Дельта-штамм ускоряется до 3-4 дней. За это время, если у человека мало антител, он успевает заболеть».

Почему заболевают вакцинированные?

По словам доктора медицинских наук, это происходит, во-первых, если не хватило времени на формирование антительного ответа (3 недель после бустера), во-вторых, если антительный ответ успел упасть или вовсе не поднялся до должного уровня (часто это касается пожилых, организмы которых могут не вырабатывать антитела должным образом, и потому им надо прививаться чаще).

Большинство же привитых все-таки болеют легко, так называемым «вакцинным насморком». И это — их дополнительный шанс добрать антительный ответ.

Люди, победившие себя: Спортсмены,которые достигли небывалых высот после серьёзных травм

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Елена Бережная, фигурное катание

В 2002 году Елена Бережная в паре с Антоном Сихарулидзе взяла «золото» Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Но мало кто знает, что за несколько лет до этого фигуристка не могла думать не только о заветной медали, могло случиться так, что она вообще не смогла бы встать на ноги.

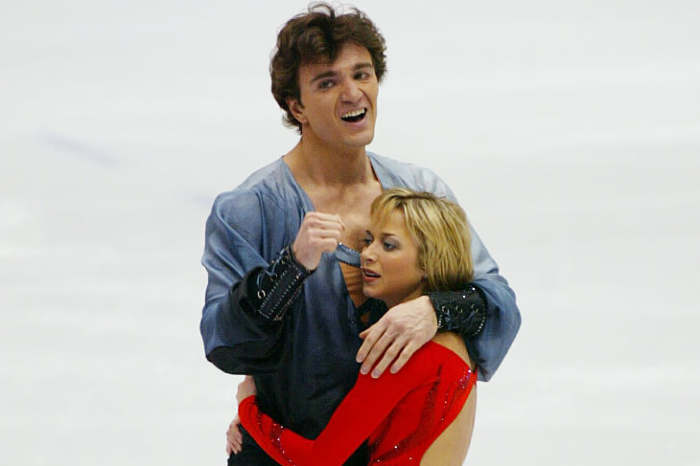

Татьяна Тотьмянина, фигурное катание

Похожая ситуация произошла с еще одной отечественной фигуристкой, которая тоже рисковала остаться инвалидом на всю жизнь. Но сила духа помогла Тотьмяниной не только встать на ноги, но и стать олимпийской чемпионкой.

С Максимом Марининым Татьяна каталась с 14 лет, и, казалось, что триумф на Играх – лишь вопрос времени: пара вскоре начала завоевывать один трофей за другим. Но во время одного из прокатов партнер упал сам, не удержал девушку на руках, и она ударилась головой об лед. Тотьмянина потеряла сознание, и уносили ее уже на носилках.

Несмотря ни на что, уже через два месяца фигуристка вернулась в спорт. Но еще долгое время она боролась со страхом выходить на лед. А Маринин тоже испытывал психологические проблемы, чувствуя себя виноватым. Однако ребята справились с трудностями и в 2006 году стали чемпионами Олимпийских игр в Турине.

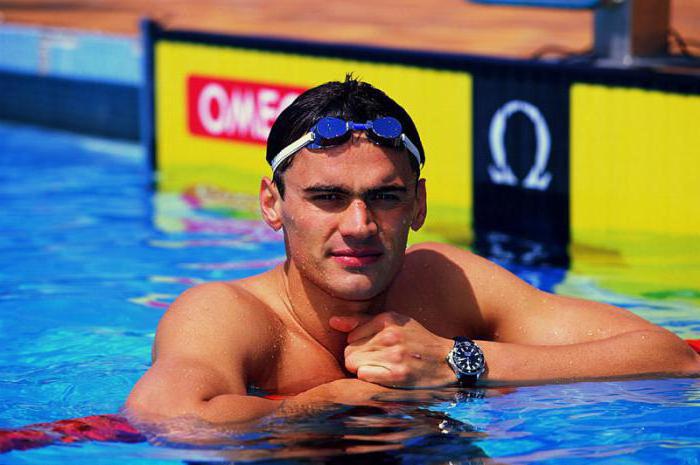

Александр Попов, плавание

Александр Попов – один из самых титулованных и известных пловцов 20 века. На Олимпиадах в Барселоне (1992) и Атланте (1996) он завоевал по две золотые медали. Но именно после Игр в США произошел случай, после которого атлет мог вообще распрощаться с жизнью.

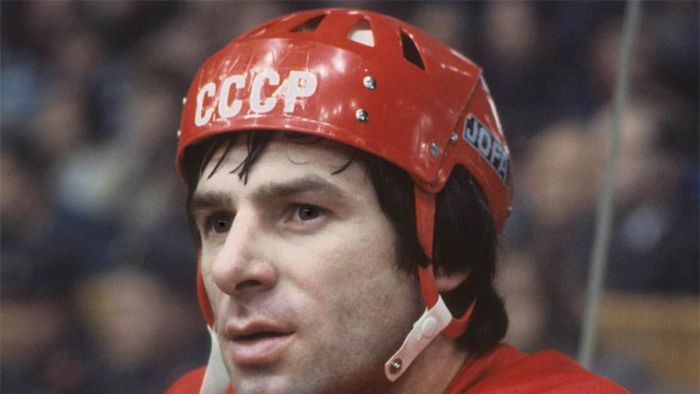

Валерий Харламов, хоккей

Один из самых известных хоккеистов за всю историю этого вида спорта мог бы вообще никогда не выйти на лед: еще в подростковом возрасте врачи диагностировали у него порок сердца. Естественно, ни о каких физических нагрузках не могло быть и речи. Но Валерий рискнул и доказал, что даже страшная болезнь не приговор.

Вообще, на коньки Харламов встал уже в семь лет, но после страшного диагноза о спорте можно было и забыть. Но отец парня вернул его на лед. А вскоре и болезнь исчезла. Валерий не только смог пробиться в сборную Советского Союза, но и в ее составе завоевал золотые медали Саппоро (1972) и Инсбрука (1976).

Однако судьба вновь решила испытать на прочность хоккеиста. После последних игр он попал в страшную аварию, в которой получил многочисленные травмы и повреждения. Валерий заново учился ходить, но все равно вернулся на лед и уже через четыре года стал серебряным призером Олимпиады в Лейк-Плэсиде.

Алия Мустафина, спортивная гимнастика

Как правило, даже после небольших травм вернуться в спортивную гимнастику очень сложно. А в случае в Алией Мустафиной, казалось бы, о продолжении карьеры и речи не могло быть.

В 2011 году первенстве Европы гимнастка неудачно приземлилась после выполнения опорного прыжка. О тяжести травмы можно было судить по тому, что спортсменка не могла самостоятельно идти, и уносили ее на руках. Оказалось, что у Мустафиной разрыв крестообразных связок колена. Потребовалась операция.

Но Алия и не думала отчаиваться. И правильно сделала: в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016) она взяла по золотой олимпийской медали на брусьях.

Виктор Ан, шорт-трек

Когда-то титулованного российского спортсмена звали Ан Хен Су, жил он в Южной Корее и принес для своей страны 3 «золота» на Играх в Турине в 2006 году. Но после триумфа с ним случилась история, после которой Виктор был вынужден даже поменять гражданство.

В 2008 году во время обычной тренировки атлет врезался в ограждение и сломал колено. Восстанавливался он почти год, а в состав южнокорейской сборной для участия на Олимпиаде в Ванкувере он не попал. Тогда Ан решил попробовать свои силы в другой стране, и в 2011 году стал гражданином России. Уже в Сочи он смог завоевать для своей новой Родины три «золота» Игр.

Марио Лемье, хоккей

Среди зарубежных спортсменов тоже есть немало тех, кто смогли восстать из пепла несмотря ни на что. Один из ярких примеров – история канадского хоккеиста Марио Лемье.

В конце 80-х спортсмен начал жаловаться на боли в спине, и вскоре врачи обнаружили у него смещение дисков в позвоночнике. Но во время операции в его организм была занесена инфекция, которая привела к тому, что молодой человек оказался прикованным к больничной койке. А ведь ему было всего 25 лет.

Потратив полгода на восстановление, Лемье все же смог вернуться на лед и даже выиграл кубок Стэнли в составе «Питтсбурга». Но боли в спине усиливались. Оказалось, что у Марио редкий вид рака – лимфома Ходжкина. Хоккеист перенес лучевую терапию, но даже после этого продолжал выступать на высоком уровне и завершил карьеру в 2006 году.

Ким Ен А, фигурное катание

Южнокорейская спортсменка – одна из самых титулованных фигуристок современности. Но мало кто знает, что с большими трудностями ей пришлось столкнуться сразу после завершения юниорской карьеры.

Ким Ен А начала свою карьеру блестяще, раз за разом обыгрывая всех соперниц. Но как гром среди ясного неба прозвучал приговор от врачей: у девушки обнаружена спинная грыжа. Казалось бы, о титулах нужно забыть. Но она не сдалась и после лечения сумела стать первой спортсменкой, завоевавшей все высшие титулы в фигурном катании: Олимпиада 2010 года, первенство мира, финал Гран-При, чемпионат четырех континентов.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: