сапфо греческая поэтесса краткая биография

Древнегреческая поэтесса Сапфо- Сафо Митиленская

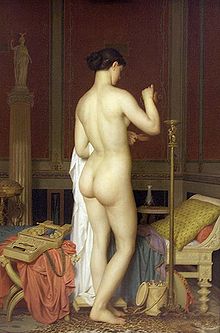

Фреска в Помпеях, «Сапфо».

В археологическом музее Неаполя есть очень интересный портрет- фреска молодой женщины,который был найден при раскопках Помпей.

Сапфо-древнегреческая поэтесса, представительница песенной,любовной лирики. Современники называли её «страстной».

Даты её рождения и смерти.630 год до н. э., о-в Лесбос — 572 до н.э.Удивительно,что её прекрасные стихи радуют нас по сей день.

В основе лирики Сапфо лежат традиционные фольклорные элементы; здесь преобладают мотивы любви и разлуки, действие происходит на фоне светлой и радостной природы, журчания ручьев, курения благовоний в священной роще богини.

Сапфо родилась в семье аристократа, занимавшегося торговлей, но рано осиротела. После смерти отца мать отдала её в шестилетнем возрасте в школу гетер для обучения танцам и пению.

Стихи она стала писать, будучи девочкой. В юности Сапфо пришлось вместе с братьями бежать с родного острова в Сицилию из-за начавшихся преследований аристократов.

На остров Лесбос обаятельная миниатюрная поэтесса с тёмными локонами вернулась в тридцатилетнем возрасте и сразу запала в душу Алкея, однако вскоре их пути разошлись.Сапфо была из аристократической семьи и была выдана замуж за одного очень богатого человека, Керкила, или Керкола, из Андроса. От этого брака у неё была дочь, названная в честь бабушки Клаидою, которую она нежно любила. Она говорит об этой дочери:

«Есть у меня прекрасный ребенок, цветущий, как роза,

Детской своей красотой, – бесценная дочка Клаида;

И не отдам я её и за Лесбос прекрасный, и даже

Если бы Лидию всю за неё предлагали, её не отдам я».

Семейное счастье покинуло поэтессу, уступив леденящему горю, когда она потеряла и мужа и дочь. Поддержка подруг, должно быть, спасала Сапфо от рокового решения забыться в вечности.

На Лесбосе, как и вообще у эолийцев, а также и у дорян, женщина пользовалась гораздо большею свободою, чем у ионян и афинян, и потому женщины нередко наравне с мужчинами занимались, при богослужении или для собственного удовольствия, изящными искусствами, музыкой, пением, пляской.

В богатом доме Сапфо собирался кружок молодых девушек, которых она обучала изящным искусствам.Поэтесса возглавляла Школу риторики («Дом служительниц муз»), посвященную Афродите, и обучала знатных девушек танцам, музыке и стихосложению.

Эти занятия состояли прежде всего в преподавании правил хорового пения для праздников, свадебных пиров и т. п.; но в то же время Сапфо учила своих подруг и правилам стихосложения и помогала наиболее даровитым развивать в себе поэтический талант.

Древние сравнивали эти отношения Сапфо к подругам с отношениями Сократа к своим ученикам, так как и она, подобно афинскому мудрецу, вела своих подруг к прекрасному и совершенному. В одной эпиграмме Сапфо представлена начальницею хора, которая ведет хоровод своих подруг в знаменитом храме Геры в Митилене.

В храм волоокой богини Геры толпою идите,

Девы лесбосские, там пляску начните свою;

В честь богини составьте вы хор, и стройная Сапфо

Вас поведет под звуки лиры своей золотой.

Весело кружитесь вы, руками в такт ударяя,

И как богиня, она песни свои вам поет.

Философ третьего века Максим Тирскийписал, что Сапфо была «смуглой и невысокой» и что в отношениях с подругами она была похожа на Сократа: «Как иначе можно назвать любовь этой лесбийской женщины, если не искусством любви Сократа? Ведь они, кажется мне, понимали любовь по-своему: она любила женщин, он — мужчин.»

Лучшее наслаждение доставляет ей веселое общество на праздничном пиру:

. Явись, о, Киприда,

И сама разлей на пиру веселом

Нектар дорогой в золотые кубки,

Мать наслаждений, –

так восклицает Сапфо в своем кругу, «из которого ветер далеко уносит скорбь и заботу»; она призывает к себе «милых Харит и муз, прекрасноволосых дочерей Зевса». Она поет свои песни «на радость своим девушкам».

Венком охвати, Дика моя, волны кудрей прекрасных.

Нарви для венка нежной рукой свежих укропа веток.

Где много цветов, тешится там сердце богов блаженных,

От тех же они, кто без венка, прочь отвращают взоры.

Сапфо писала стихи на эолийском диалекте, используя различные размеры, в том числе изнаменитую «сапфическую строфу». Дошедшие до нас фрагменты семи книг стихов Сапфо, в свое время переписанные Горацием, включают гимны богам, свадебные песни и любовную лирику. Художественная насыщенность стиха Сапфо, сочетающаяся с его прямотой и откровенностью, ставит Сапфо в ряд величайших поэтов.

Добродетель и красота души стоят выше приятной наружности, богатства и внешней привлекательности:

Красивое нас привлекает только

Своею внешностью; но кто душой велик,

Тот истинно прекрасен.

Без добродетели богатство бесполезно,

Но вместе с ней оно ведет к блаженству.

Любовь была силой, которая особенно сильно наполняла своим огнем сердце и стихи Сапфо.Будучи богатой аристократкой, для которой были открыты двери самых знатных домов города, поэтесса познакомилась с поэтом Алкеем, который так же, как и Сапфо, происходил из знатной семьи и долгое время жил в изгнании в Египте. Он был известен, богат и красив. Как именно произошла встреча двух поэтов — неизвестно, однако после этой встречи Алкей влюбился в женщину до самозабвения. Он посвятил любимой ряд стихотворений.

Сапфо фиалкокудрая, чистая,

С улыбкой нежной! Очень мне хочется

Сказать тебе кое-что тихонько,

Только не смею: мне стыд мешает.

Сапфо, отвечая с нежностью на чувства нового друга, тем не менее не желала связывать с поэтом свою судьбу:

Ты мне друг. Но жену

в дом свой введи более юную.

Я ведь старше тебя.

Кров твой делить

я не решусь с тобой.

Другая дошедшая до нас ода Сапфо её называют «Прощание», так как она посвящена молодой подруге, которая оставляет дом Сапфо и выходит замуж. В этой оде, Сапфо, желает одной из своих подруг счастья в браке с любимым человеком.

Богу равным кажется мне по счастью

Человек, который так близко-близко

Пред тобой сидит, твой звучащий нежно

Слушает голос

Но немеет тотчас язык, под кожей

Быстро легкий жар пробегает, смотрят,

Ничего не видя, глаза, в ушах же –

Звон непрерывный.

Потом жарким я обливаюсь, дрожью

Члены все охвачены, зеленее

Становятся травы, и вот-вот как будто

С жизнью прощусь я,

Но терпи, терпи: чересчур далёко

Все зашло.

Одной из направлений её лирики были свадебные песни.Одни из лучших произведения Сапфо – были довольно значительны по объему и отличались драматической живостью. В них прославлялись невеста и счастливый жених и, кроме поздравлений молодой чете, припоминались различные случаи из девической и женской жизни, случаи во время сватовства и свадьбы.

Сапфо краткая биография и интересные факты

Сапфо краткая биография и интересные факты из жизни древнегреческой поэтессы и музыканта изложены в этой статье.

Сапфо краткая биография

Известно, что Сапфо жила в 600 году до нашей эры. Родилась она, по одним сведеньям, в городе Митилен, а другие источники утверждают, что местом ее рождения был небольшой лесбосский городок Эрес. Поэтесса принадлежала к аристократическому знатному роду. Отца звали Скамандронимом, а мать Клеидой. Девочка с малых лет была окружена богатством и роскошью. Когда ей исполнилось 6 лет, умер ее отец. Поэтому мать отдала дочку школу гетер. Здесь девушек обучали танцам и поэтическому творчеству. Еще в школьные года она создала много гимнов, эпитафий, од, элегий, застольных и праздничных песен.

На Лесбосе в 595 году до нашей эры начались волнения и выступления против богатых аристократов и Питтакии, местного тирана. В свои 17 лет она со своими тремя братьями бежит в Сицилию. В изгнании они провели 15 лет.

Возвратившись в 580 году до нашей эры на родной остров, у нее завязался роман с поэтом Алкеем. Это были скорее платонические отношения, им так и не удалось сблизиться. Очень скоро Алкей покидает остров Лесбос, а сама Сапфо неожиданно для всех выходит замуж за богатого Керкила. Спустя год у пары родилась дочка, которую поэтесса назвала в честь своей матери. Но Сапфо не успела насладиться материнством и своей семьей: ее супруг и дочка умерли практически одновременно. Поэтому она решила посвятить свою жизнь только поэзии.

Ученые склонны утверждать, что с того момента Сапфо прониклась к девушкам страстной любовью, что было характерным явлением для Лесбоса. Многие годы в Митиленах (столица Лесбоса) она возглавляла школу риторики, которая называлась Домом муз. Некоторые исследователи уверены, что эту школу поэтесса сама и возглавляла.

Слава про ее школу гремела по всей Греции и далеко за пределами страны. К ней отовсюду приезжали девушки, дабы научиться танцам, пению и игре на лире. Она не переставала писать свои произведения, посвящая их девушкам и своим ученицам.

Сапфо

Биография

Древнегреческая поэтесса Сапфо была уроженкой острова Лесбос, ее наследие состояло из мелических песен и стихов. Ямбическая и элегическая лирика, сохранившаяся в отрывках и фрагментах, относилась к канонической литературе на протяжении веков.

Детство и юность

Информацию о биографии гречанки исследователи получили из трех источников: свидетельства (Testimonia), оригинальные хроники и содержание стихов. Считалось, что Сапфо появилась на свет в Митилене на острове Лесбос среди природных красот, созданных по воле олимпийских богов.

Временем рождения поэтессы считается 625 год до н. э., месяц и дату ученым установить не удалось. В литературных произведениях и трудах философов-историков для сведений о первых днях жизни женщины особого места не нашлось.

Родственники Сапфо, предположительно, принадлежали к знатному роду «новых» эллинских аристократов из образованных семей. В их обществе по сложившейся с древнего времени традиции обучали наукам и искусству всех без исключения детей.

Отец поэтессы Скамандроним был состоятельным торговцем, он содержал четверых потомков и Клеиду, законную жену. Девочка, росшая среди братьев Эригия, Лариха и Харакса, испытывала уважение к силе и выдающемуся уму.

Согласно древнегреческим обычаям, описанным в исторических произведениях, мальчики благородного происхождения на симпосиях подносили вино. Вероятно, в такие моменты за самым младшим из кровных родственников с повышенным интересом наблюдала несовершеннолетняя Сапфо.

Состояние благоговения, испытанное в величественных храмах, развило фантазию поэтессы и раскрыло природный талант. Стихотворные гимны для хора, выступавшего на Термийских панегиреях, знал каждый актер театра и лирический музыкант.

Творения девочки посвящались олимпийской богине Артемиде, хозяйке лесов и водных источников живописных Эгейских островов. Раннюю лирику поэтессы изучал Тимофей Геннадьевич Мякин, сотрудник новосибирской лаборатории истории древних и средних веков.

В юном возрасте Сапфо с семейством покинули Митилену и Лесбос из-за того, что к верховной власти пришел Мирсил — жестокий тиран. Ведущие аристократические семьи, добившиеся свержения Панфелидов, избавились от потенциально опасных титулованных горожан.

Поэтесса с братьями и родителями скрывалась на территории Сицилии, они вернулись на малую родину по прошествии нескольких лет. Красота повзрослевшей девушки, получившей образование, заставила искреннее восторгаться культурный древнегреческий свет.

Личная жизнь

О личной жизни Сапфо ходили разнообразные легенды, первым возлюбленным, по преданию, был музыкант и поэт Алкей. Считалась, что древние греки общались посредством стихотворных посланий, но версия не нашла подтверждения у авторитетных людей.

По мнению некоторых исследователей, по уроженке острова Лесбос вздыхал мужественный и сильный моряк, которого звали Фаон. Женщина, полностью поглощенная нежными романтическими чувствами, дожидалась избранника на скалах среди опасных бурных волн.

В исторических материалах, в древности собранных по крупицам, обнаружились сведения о муже — представителе итальянских племен. Андриец Керикл, отец Клеиды, единственной из детей поэтессы, оставил семью.

В золотую эпоху комедии Сапфо часто изображали распутницей, любившей женщин и мужчин. Отголоском такого мнения о создательнице стихотворений стал ряд греческих фресок и художественных картин.

Позже во фрагментарной биографии всплыли факты о гомосексуализме, ориентация поэтессы интересует ученых до сих пор. Обрывки воспоминаний о связи с несовершеннолетними девицами, взятые из сохранившихся текстов, возбуждают ненужный спор.

Творчество

По данным ученых, Сапфо написала девять сборников стихотворений, но современники судят о ней по фрагментам, чудом дошедшим до наших дней. Темы страсти, любви и разлуки, характерные для элегий, были подхвачены Катуллом, жившим в эпоху римских царей.

Нетронутыми беспощадным временем остались три произведения, отличавшиеся разнообразием жанров и уникальным подбором слов. Заслугой древнегреческой поэтессы стало введение в стихосложение высоко оцененных потомками новых ритмических образцов.

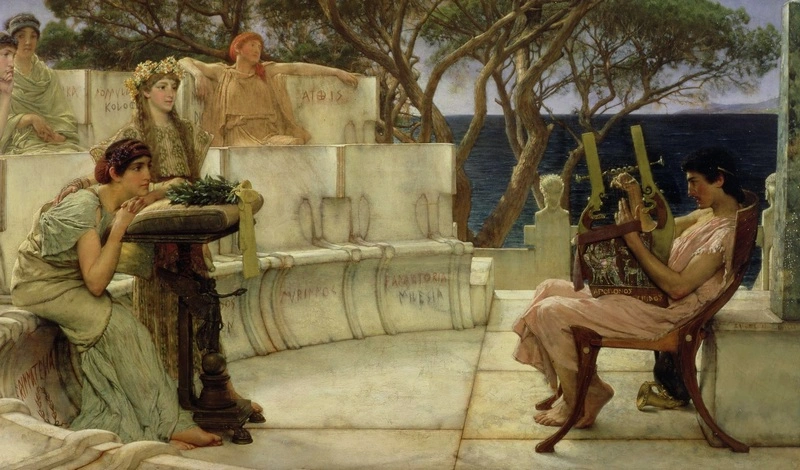

Благодаря этому любовная лирика исполнялась под ненавязчивую музыку, и женщину часто изображали со струнными инструментами в руках. Ярким примером этого стала фреска «Парнас» Рафаэля Санти, итальянского живописца, творившего в 1500-х годах.

Греки называли поэтессу божеством и десятой музой, оду «Моление к Гере» цитировали сотни людей. Способности манипулировать умами благородных девиц и юношей мог позавидовать царь Итаки — велеречивый Одиссей.

Наряду с Анакреонтом и Алкеем Сапфо стала мэтром монодической лирики, она хорошо знала легенды и местный лесбосский фольклор. Многие литературные произведения, в частности оду «Богу равным…», исполняли известные актеры и традиционный древний хор.

Стихи уроженки Митилены от других авторов отличали страсть в естественном проявлении и неприкрытый эротизм. В отрывках о любви к девушке автор полностью раскрывала душу, применяя иносказания, перифраз и символизм.

По преданию, они посвящались молодой подруге Эринне, которая написала поэму «Прялка» и ряд искрометных эпиграмм. За встречу, произошедшую на территории островов Эгейского моря, Сапфо воздала благодарность всем древнегреческим божествам.

Утрата интереса к корифеям официального мелического канона стала главной причиной потери десятков эллинских стихов. Византийские академики забыли о лирике талантливой женщины и погребли вековое наследие в подвалах новых городов.

К счастью, отрывки сохранились на древнеегипетских табличках, обнаруженных в груде мусора исследователями из европейских стран. В сборниках поздних греческих авторов также были произведения поэтессы, они входили в обязательный академический школьный план.

Смерть

Об обстоятельствах и причинах смерти греческой поэтессы ничего не известно, был миф, что женщина погибла, добровольно спрыгнув с Лефкадских скал. Трагическое самоубийство связывали с несчастной любовью к Фаону, который плавал в открытом море и отношений не желал.

В искусстве

Сапфо относили к категории девяти величайших греческих лириков, она считалась талантливым автором мелодичных любовных стихов. Викентий Викентьевич Вересаев и Яков Эммануилович Головаскер перевели гимны и оды в начале 1900-х годов.

Образ гречанки увековечили в кинематографе и живописи, фильм «Сафо» был популярен в увлеченных эротикой кругах. Портреты работы Пьера Герена и Шарля Огюста Менжена экспонировались в знаменитых разбросанных по миру местах.

В честь автора «Гимна Афродите» назвали спектральный астероид, а музыкант Давид Тухманов посвятил ей целый альбом. Книги, включающие произведения кумира римлянина Горация, влюбленные молодые люди читали друг другу перед сном.

Сапфо

Содержание

Жизнь

Сапфо вышла замуж за богатого андрийца Керкиласа; у неё родилась дочь (названная по имени матери Сапфо, Клейс, или Клеида), которой Сапфо посвятила цикл стихов. И муж, и ребенок Сапфо прожили недолго.

Социальный статус женщины на о. Лесбос (и вообще в Эолиде) отличался большей свободой, чем в прочих областях греческого мира. Женщины в социальной активности здесь не имели почти никаких ограничений; часть семейного имущества, например, могла передаваться по женской линии; вместе с мужскими гетериями на острове сохранялись фиасы (фиас, греч. thiasos — «собрание, процессия»), аналогичные содружества женщин. Сапфо возглавляла такой фиас — культовое объединение, посвященное Афродите, одной из задач которого было приготовление к замужеству знатных девушек. В рамках программы фиаса Сапфо обучала девушек музыке, танцам, стихосложению.

Хронология

Страбон сообщает, что Сапфо была современницей Алкея из Митилены (родился около 620 г. до н. э.) и Питтака (около 645 − 570 г. до н. э.); согласно Афинею, она была современницей царя Алиатта (около 610—560 г. до н. э.) Суда, византийская энциклопедия X века, относит её к 42-й Олимпиаде (612/608 г. до н. э.), имея в виду либо то, что она была рождена в это время, либо то, что это были годы её деятельности. По версии Евсевия Кесарийского, она была известна к первому или ко второму году 45-й или 46-й Олимпиады (между 600 и 594 г. до н. э.) Обобщая эти источники, можно сказать, что она скорее всего родилась около 620 г. до н. э., или немного раньше.

Судя по Паросской хронике, она была сослана из Лесбоса в Сицилию между 604 и 594 гг. до н. э. Если считать 98-й фрагмент её стихов биографическим свидетельством и относить его к её собственной дочери (см. ниже), это может означать, что у неё уже была дочь к тому времени, как её изгнали. Если считать 58-й фрагмент автобиографичным, то она дожила до старости. Если считать исторически достоверным её знакомство с Родопой (см. ниже), то это означает, что она жила в середине VI в. до н. э.

Семья

Дитя у меня есть родное.

Прелестное, точно цветочек.

Сияющий пышной красою.

Оксиринхский папирус (около 200 г. н. э.) и Суда сходятся в том, что мать Сапфо звали Клейс и что у неё была дочь, которая носила то же имя. Строка папируса гласит: «У неё [Сапфо] была дочь Клейс, которую она назвала в честь своей матери» (Дубан 1983, с. 121) Клейс упоминается в двух сохранившихся фрагментах стихотворений Сапфо. В 98-м фрагменте Сапфо обращается к Клейс, говоря, что не сможет достать ей украшенную ленту для волос. Сто тридцать второй фрагмент полностью звучит так: «У меня есть прекрасное дитя [pais], похожее на золотистые цветки, моя дорогая Клейс, которую я не (отдала) бы за всю Лидию или милый…» Эти фрагменты часто истолковывают как относящиеся к дочери Сапфо или подтверждающие, что у Сапфо была дочь по имени Клейс. Но даже если принимать биографическое прочтение стихотворения, это не обязательно так. В 132-м фрагменте Клейс названа греческим словом pais («дитя»), которое также может означать рабыню или любую юную девочку как ребёнка. Возможно, что эти строки или другие, похожие на них, были неправильно поняты древними писателями, что привело к возникновению ошибочной биографической традиции, дошедшей до наших дней.

В 102-м фрагменте лирическая героиня обращается к «милой маме», из чего иногда делают вывод, что Сапфо начала писать стихи, когда её мать была ещё жива [7]. Согласно большинству исторических источников, отца Сапфо звали Скамандроним [8]; он не упомянут ни в одном из сохранившихся фрагментов. В «Героидах» у Овидия Сапфо оплакивает его такими словами: «Шесть моих дней рождения прошло, когда кости моего родителя, собранные из погребального костра, выпили раньше времени мои слёзы». Возможно, Овидий написал эти строки по мотивам не дошедшего до наших дней стихотворения Сапфо [9].

О Сапфо писали, что у неё было три брата: Эригий (или Эуригий), Ларикус и Харакс. В оксиринхском папирусе говорится, что Харакс был старшим, но Сапфо больше нравился младший Ларикус [10]. Афиней писал, что Сапфо хвалила Ларикуса за то, что он разливает вино в здании администрации Митилены, учреждении, в котором служили молодые люди из лучших семейств [11]. Это свидетельство того, что Сапфо родилась в аристократической семье, согласуется с изысканной обстановкой, в которой происходит действие некоторых её стихов.

Геродот, а позднее Страбон, Афиней, Овидий и Суда, рассказывают об отношениях между Хараксом и египетской куртизанкой Родопой. Геродот, чьи произведения относятся к самому древнему источнику, упоминающий эту историю, сообщает, что Харакс выкупил Родопу из рабства за большую сумму, и, после того как он вернулся с ней в Митилены, Сапфо раскритиковала его в стихах [12]. Страбон, живший 400 годами позднее, добавляет, что Харакс торговал лесбосским вином, а Сапфо называла Родопу «Дорича». Афиней, спустя ещё 200 лет, называет куртизанку Доричей и заявляет, что Геродот перепутал её с Родопой, совершенно другой женщиной [9]. Он также цитирует эпиграмму Посейдиппа (III в. до н. э.), которая относится к Дориче и Сапфо. Основываясь на этих рассказах, учёные предположили, что Дорича может упоминаться в стихах Сапфо. Ни один из сохранившихся фрагментов не содержит этого имени полностью, но часто считают, что в фрагментах 7 и 15 есть обрывок слова «Дорича» [13]. Современный исследователь Джоэль Лидов подверг это предположение критике, утверждая, что предание о Дориче не поможет восстановить никакие фрагменты стихов Сапфо и что оно произошло из произведений Кратина или другого комика, жившего в одно время с Геродотом [14].

Суда — единственный источник, в котором говорится, что Сапфо была замужем за «очень богатым торговцем по имени Керкилас, который жил в Андрии» и что он был отцом Клейс. Это предание, возможно, было шуткой, придуманной комическими поэтами, так как имя предполагаемого мужа буквально означает «член из района мужчин».

Блаженством равен тот богам,

Кто близ тебя сидит, внимая

Твоим чарующим речам,

И видит, как в истоме тая.

От этих уст к его устам

Летит улыбка молодая.

И каждый раз, как только я

С тобой сойдусь, от нежной

встречи

Замлеет вдруг душа моя

И на устах немеют речи.

А пламя острое любви

Быстрей по жилам пробегает.

И звон в ушах. и бунт в крови.

И пот холодный проступает.

А тело, — тело всё дрожит.

Цветка поблекшего бледнее

Мой истомлённый страстью

вид.

Я бездыханна. и, немея,

В глазах, я чую, меркнет свет.

Гляжу, не видя. Сил уж нет.

И жду в беспамятстве. и знаю —

Вот-вот умру. вот умираю.

Изгнание

Время жизни Сапфо было периодом политических волнений на Лесбосе и выдвижения Питтака. Согласно Паросской хронике, Сапфо была сослана на Сицилию между 604 и 594 гг.; Цицерон отмечает, что её статуя стояла в здании администрации Сиракуз. В отличие от стихов её друга Алкея, сохранившиеся произведения Сапфо почти не содержат намёков на политические условия. Главное исключение — это 98-й фрагмент, который упоминает изгнание и показывает, что Сапфо недоставало некоторых привычных ей предметов роскоши. Её политические симпатии могли принадлежать партии Алкея [17]. Хотя явных доказательств этому нет, но обычно предполагается, что Сапфо в какой-то момент вернулась из ссылки и провела бóльшую часть своей жизни на Лесбосе.

Легенда о Фаоне

Творчество

В основе лирики Сапфо лежат традиционные фольклорные элементы; здесь преобладают мотивы любви и разлуки, действие происходит на фоне светлой и радостной природы, журчания ручьев, курения благовоний в священной роще богини. Традиционные формы культового фольклора наполняются у Сапфо личными переживаниями; главным достоинством её стихотворений считается напряженная страстность, обнаженное чувство, выраженные с чрезвычайной простотой и яркостью. Любовь в восприятии Сапфо — страшная стихийная сила, «сладостно-горькое чудовище, от которого нет защиты». Сапфо стремится передать свое понимание синтезом внутреннего ощущения и конкретно-чувственного восприятия (огонь под кожей, звон в ушах и т. п.).

Естественным образом, такие эмоции не могли брать начало только в традиции. В жизни Сапфо известны случаи, оказавшие, возможно, непосредственное влияние на эмоциональный строй её творчества. Например, Апулей сообщает историю о том, как брат Сапфо Харакс, занимавшийся виноторговлей, в одной из своих поездок в Египет влюбился в «прекрасную куртизанку» Родопу. Когда за огромную сумму он выкупил её у прежнего хозяина и привез на Лесбос, Сапфо сама потеряла голову от чувства к Родопе; брат, обнаружив такое, не нашёл ничего лучше как уехать из дома вместе со своим «приобретением».

Гимны Сапфо не имели, по-видимому, отношения к культу и носили субъективный характер; их называли призывными ( κλητικοί ), так как каждый обращен к какому-либо божеству.

Наконец, Сапфо приписываются элегии и эпиграммы.

Сексуальность и поэтический кружок

Центром поэзии Сапфо является любовь и страсть к разным персонажам обоих полов. Слово «лесбиянка» происходит от названия её родного острова Лесбос, а в английском языке также используется образованное от её имени слово «сапфический»; оба этих слова стали применяться для обозначения женской гомосексуальности только в XIX веке. Лирические героини многих её стихотворений говорят о страстной влюблённости или любви (иногда взаимной, иногда нет) к различным женщинам, но описания телесного контакта между женщинами встречаются редко и являются спорными. Неизвестно, были ли эти стихи автобиографичными, хотя упоминания о других сферах жизни Сапфо встречаются в её произведениях, и её стилю бы соответствовало поэтическое выражение также и этих интимных переживаний. Её гомоэротику следует понимать в контексте седьмого века до нашей эры. Стихи Алкея, а позже Пиндара, описывают сходные романтические узы между участниками некоторого кружка.

Алкей, современник Сапфо, говорил о ней так: «С фиалковыми кудрями, чистая, нежно улыбающаяся Сапфо» (ἰόπλοκ᾽ ἄγνα μελλιχόμειδε Σάπφοι, фрагмент 384). Философ третьего века Максим Тирский писал, что Сапфо была «смуглой и невысокой» и что в отношениях с подругами она была похожа на Сократа: «Как иначе можно назвать любовь этой лесбийской женщины, если не искусством любви Сократа? Ведь они, кажется мне, понимали любовь по-своему: она любила женщин, он — мужчин. Ведь они, как говорят, любили многих, и были увлечены всем прекрасным. Кем были для него Алкивиад, Хармид и Федр, тем были для неё Гиринна, Аттида и Анактория…»

В викторианскую эпоху было модным описывать Сапфо как директрису пансиона благородных девиц. Как указывает Пейдж Дюбуа (и многие другие эксперты), эта попытка сделать Сапфо понятной и приемлемой для британского высшего общества была основана скорее на консервативных чувствах, чем на исторических фактах. В скудном сборнике сохранившихся стихов Сапфо ни разу не упоминаются обучение, студенты, школы или преподаватели. Бернетт, как и другие учёные, включая С. М. Боура, считают, что кружок Сапфо был в чём-то похож на спартанские военные лагеря для мальчиков (agelai) или священные религиозные группы (thiasos), но Бернетт уточняет свой довод, замечая, что кружок Сапфо отличался от этих современных ей примеров, поскольку «участие в нём, по-видимому, было добровольным, нерегулярным и до некоторой степени многонациональным». Тем не менее, остаётся представление о том, что Сапфо руководила некоторого рода школой.

Тексты

Пестрым троном славная Афродита,

Зевса дочь, искусная в хитрых ковах.

Я молю тебя, не круши мне горем

Сердца, благая!

Но приди ко мне, как и раньше часто

Откликалась ты на мой зов далекий

И, дворец покинув отца, всходила

На колесницу

Золотую. Мчала тебя от неба

Над землей воробушков малых стая;

Трепетали быстрые крылья птичек

В далях эфира,

И, представ с улыбкой на вечном лике,

Ты меня, блаженная, вопрошала,

В чем моя печаль и зачем богиню

Я призываю,

И чего хочу для души смятенной.

«В ком должна Пейто, скажи, любовно

Дух к тебе зажечь? Пренебрег тобою

Кто, моя Сапфо?

Прочь бежит — начнет за тобой гоняться.

Не берет даров — поспешит с дарами,

Нет любви к тебе — и любовью вспыхнет,

Хочет, не хочет».

О, приди ж ко мне и теперь от горькой

Скорби дух избавь и, что так страстно

Я хочу, сверши и союзницей верной

Будь мне, богиня.

Составленный в александрийский период корпус произведений Сапфо насчитывал 9 книг, расположенных отчасти по метрическим рубрикам, отчасти по видам мелоса. Из произведений Сапфо до нашего времени дошло около 170 фрагментов, в том числе одно стихотворение целиком. Особого внимания заслуживают следующие фрагменты (по 4-му изданию Бергка [7] ):

Произведения

Александрийское издание работ Сапфо

Александрийская библиотека собрала произведения Сапфо в девять книг, разделив их в основном по стихотворному размеру:

Не все сохранившиеся фрагменты можно отнести к какой-то из этих книг (фр. 118—213 не удалось классифицировать); в них встречаются и другие стихотворные размеры.

Сохранившиеся стихи

До наших дней дошла небольшая часть этих девяти книг, но и она представляет большую культурную ценность. Целиком сохранилось одно стихотворение, «Гимн Афродите» (первый фрагмент) [27], которое процитировал как пример «отточенного и яркого» поэтического стиля Дионисий Галикарнасский, восхищавшийся мастерством Сапфо [28]:

«Здесь впечатление благозвучия и элегантности поэтического языка создаётся последовательными, плавными переходами. Слова прилегают друг к другу и сплетаются вместе в соответствии с определённым сходством и естественным притяжением звуков».

Другие важные фрагменты включают три почти целиком сохранившихся стихотворения (в стандартной нумерации, 16-й, 31-й и недавно найдённый 58-й фрагменты).

Недавние открытия

Последнее из найденных произведений Сапфо — это почти целиком сохранившееся стихотворение о старости (58-й фрагмент). Концы строк, взятые из Оксиринхского папируса (№ 1787, фрагмент 1), были впервые опубликованы в 1922 году, но из них можно было понять немногое, так как окончания стихотворений обозначались в начале строк, а они были утеряны, и учёные могли только догадываться, где заканчивается одно стихотворение и начинается другое. Недавно была найдена почти целиком остальная часть стихотворения — в папирусе III в. до н. э. из коллекции Кёльнского университета (опубликована в 2004 году). Последняя реконструкция, сделанная М. Л. Уэстом, появилась в журнале Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 151 (2005), 1-9, и в литературном приложении к «Таймс» (21 июня 2005 года). Стихотворение рассказывает о помолвке Титона, в которого влюбилась богиня Эос и попросила Зевса сделать его бессмертным, забыв добавить, что он должен остаться вечно молодым. В интернете опубликован древнегреческий текст с примечаниями для изучающих язык [28].

Особенности поэзии Сапфо

Дэвид Кэмпбелл кратко обозначил некоторые из наиболее притягательных качеств поэзии Сапфо:

«Простота языка и чёткость мысли во всех этих фрагментах очевидны; шутки и пафос, обычные в английских стихах о любви и нередко встречающиеся в произведениях Катула, отсутствуют полностью. Её образы ясны — воробьи, запряжённые в колесницу Афродиты, полная луна звёдной ночью, единственное красное яблоко на верхушке дерева — и иногда она подробно останавливается на них, развивая их сами по себе. Она использует прямую речь, цитируя настоящие или выдуманные диалоги, и тем самым достигает впечатления непосредственности. Когда речь идёт о кипящих в её душе чувствах, она спокойно выбирает слова для их выражения. В этом она опирается прежде всего на мелодику речи: её умение подбирать положение гласных и согласных звуков, которым восхищался Дионисий Галикарнасский, очевидно почти в любой строфе; музыка, под которую она пела свои стихи, уже не звучит, но, прочтённые вслух, они по-прежнему зачаровывают» [30].

Метрика

Сапфо ввела в стихосложение несколько ритмических образцов (напр. названные её именем Большую и Малую Сапфические строфы), которые высоко ценились и её современниками, и поэтами позднего времени, в том числе латинскими (напр. Катуллом, который фактически первый использовал в латинском малую Сапфическую строфу; Горацием, который использовал её с непревзойденным для латинского языка мастерством).

В противоположность дорической хоровой лирике, монодическая (сольная) лирика эолийцев допускала либо однородные системы, либо строфы, состоящие из дистихов и тетрастихов; но отсутствие разнообразия строфики компенсировалось разнообразием ритма стихов. Преобладающий размер стихотворений Сапфо — логаэдический, то есть дактило-трохеический; среди стихов наиболее часто встречаются:

В области музыки Сапфо приписывается изобретение плектрона (палочки, посредством которой извлекался звук струнного инструмента) и миксолидийской гаммы (натуральный мажор с пониженной седьмой ступенью), которая затем перешла в драму.

Предания о Сапфо

В древности существовало немало преданий об отношениях поэтессы к её избранникам и подругам. Начало таким преданиям было положено представителями аттической комедии (известны имена семи комиков, избравших сюжетом своих пьес эпизоды из жизни Сапфо). Они, не понимая смысла поэзии Сапфо полностью, и относясь к культурному развитию эолийской женщины начала VI в. до н. э. с точки зрения современной им афинской действительности, превратно толковали некоторые сведения о жизни Сапфо.

К числу подобных преданий относится любовь к юноше Фаону, отказавшему поэтессе во взаимности, отчего она якобы бросилась в море с Левкадской скалы в Акарнании. (Выражение «броситься с Левкадской скалы» стало поговоркой, означающей «кончить жизнь самоубийством под влиянием отчаяния»; в этом смысле Левкадская скала упоминается, например, у Анакреонта.) Также, наряду с Фаоном и Алкеем в число избранников Сапфо попадают Анакреонт, живший на 60 лет позже её, и Архилох с Гиппонактом, разделенные друг от друга промежутком в 150 лет.

По поводу отношений Сапфо к женщинам — адресатам её стихотворений — уже в древности существовало множество неоднозначных мнений. Современное понятие «лесбийская любовь» и само слово «лесбиянка», означающее гомосексуальную женщину, по происхождению связано с Сапфо и её кружком. Подруги и ученицы Сапфо обменивались стихотворениями, которые в первую очередь были связаны с древними культами женственности и т. п.; на почве лесбосской свободы чувства и действия эта «женская» поэзия (предназначенная, тем более, для определенного круга близких) естественным образом приобретала откровенное содержание.

Критики XIX в., начиная с Велькера и Мюллера, объясняли страстность поэтического чувства Сапфо к женщинам отчасти особенностью художественных приемов, отчасти фактом «нормальности» таких отношений в социально-культурной традиции общества того времени. Подобные отношения женщин к женщинам, на почве дружбы или возвышенной любви (которую напр. Платон проповедовал в своем «Пире») для древности являлись столь же нормальными, как и отношения, существовавшие среди спартанских эфебов или между Сократом и его учениками (Алкивиадом, Ксенофонтом и др.). Такое мнение высказывалось ещё в древности философом конца II в. до н. э. Максимом Тирским (24-е Рассуждение).

По сохранившимся фрагментам также представляется, что ревность Сапфо к своим соперницам, Иорго и Андромеде, была вызвана более чувством соревнования на почве поэтического и музыкального искусства между фиасами (фиас Сапфо называет «своим домом муз», μοῠσπόος οικία ; Bergk, 61). Так или иначе, Сапфо пользовалась уважением и почитанием Алкея, Солона, затем Платона, затем Горация и многих выдающихся людей древности; известно, что митиленцы помещали на своих монетах её изображения. Следует отметить, что по многим стихотворениям Сапфо создается её образ как прекрасной матери и жены.

Наследие

Признание таланта Сапфо древними

Поэзия Сапфо заслужила признание и поклонение ещё в древности. Так, Солон, услышав на пиру одно из стихотворений Сапфо, тотчас выучил его наизусть, причем прибавил, что «не желал бы умереть, не зная его на память». Сократ называет её своей «наставницей в вопросах любви» [где?] ; Платон, в одной из приписываемых ему эпиграмм, — «десятой музой». Страбон называет Сапфо «чудом» и утверждает, что «напрасно будет искать во всем ходе истории женщину, которая могла бы выдержать, хотя бы приблизительно, сравнение с Сапфо».

В античный период Сапфо обычно считали величайшим или одним из величайших лирических поэтов [31]. В миланском папирусе, извлечённом расхитителями гробниц из савана мумии и опубликованном в 2001 году, говорится о высокой оценке, которую давал «божественным песням» Сапфо выдающийся автор эпиграмм Посейдипп из Пеллы (III в. до н. э.) [32]

Эпиграмма из Палатинской антологии (9.506), приписываемая Платону, гласит:

Девять лишь муз называя, мы Сапфо наносим обиду.

Разве мы в ней не должны музу десятую чтить?

Клавдий Элиан писал в «Пёстрых рассказах» (Ποικίλη ἱστορία), что Платон называл Сапфо мудрой. Во «Florilegium’е» Стробея (3.29.58) приведён такой рассказ:

«Солон Афинский услышал, как его племянник поёт песню Сапфо за бокалом вина, и она ему настолько понравилась, что он попросил мальчика научить его этой песне. Когда тот спросил его, зачем, Солон ответил: „Чтобы я мог выучить её и умереть“».

Дионисий Галикарнасский называет Сапфо (наряду с Анакреонтом и Симонидом) «главной представительницей мелодического стиля». [9] По словам Деметрия Магна, стихи Сапфо «полны любви и весны». [10] Упомянутый выше второй фрагмент, переведенный Катуллом и отразившийся в 104-м и следующих стихах второй идиллии Феокрита, заслужил большую похвалу Лонгина. [11] Поэзия Сапфо оказала большое влияние на Катулла — родственного Сапфо по духу «певца нежных чувств и страстей», на Горация — «выразителя форм греческой лирики в римской литературе».

Спустя несколько веков, Гораций писал в своих «Одах», что поэзия Сапфо достойна священного поклонения. Римский поэт Катулл создал известный перевод на латынь одного из стихотворений Сапфо «Ille mi par esse deo videtur» («Он кажется мне подобным богу») [Катулл 51].

Утрата произведений Сапфо

Хотя большинство произведений Сапфо дошло до римской эпохи, из-за изменившихся интересов, вкусов и стилей её произведения переписывали всё реже и реже, особенно после того, как академии исключили их из своей учебной программы. Одной из причин тому было преобладающее изучение аттического и гомеровского диалекта греческого языка. Эолийский диалект, на котором писала Сапфо, был сложен и ко времени существования Римской империи стал древним и малопонятным, создавая значительные трудности для сохранения её популярности. Тем не менее, величайшие поэты и мыслители Древнего Рима продолжали сравнивать с ней других авторов или подражать ей, и только благодаря этим сравнениям и описаниям мы сейчас знаем многие стихи Сапфо.

Когда главные академии Византийской империи прекратили изучение её произведений, они стали очень редко копироваться писцами, и византийский учёный XII века Цецес называет её стихи утраченными.

Кажется наиболее вероятным, что поэзия Сапфо была в основном утрачена под действием тех же беспорядочных сил культурных изменений, что оставили нам лишь жалкие крохи произведений всех девяти канонических лирических поэтов Греции, из которых больше повезло только Пиндару (единственному, чьи стихи сохранились благодаря переписчикам) и Вакхилиду (знанием которого мы обязаны одной драматичной находке папируса).

Источники сохранившихся фрагментов

Несмотря на то, что стихи Сапфо прекратили переписывать, некоторые из них были найдены во фрагментах египетских папирусов более раннего периода, как те, что были обнаружены в кучах древнего мусора в Оксиринхе, где каждая важная находка открывала исследователям оборванные строки неизвестных ранее стихотворений Сапфо, становясь их основным источником. Один значительный фрагмент сохранился на глиняном черепке. Остальные стихи Сапфо, которые мы знаем, были найдёны в произведениях других античных авторов, которые часто цитировали её для иллюстрации грамматики, выбора слов или стихотворного размера.

Современные англоязычные переводы

Интерес к поэзии Сапфо растёт со времени Европейского Возрождения, порой поднимаясь до довольно широкой известности, когда новые поколения читателей обнаруживают её произведения. Так как немногие люди знакомы с древнегреческим языком, пользуются популярностью переводы, причём каждый век переводит Сапфо по-своему. Античные произведения, написанные метрическим стихом (основанным лишь на фиксированной длине строки), трудно передать средствами английского языка, который использует тоническое стихосложение и рифму. В результате многие переводчики рифмуют строки и перекладывают идеи Сапфо в английские поэтические формы.

В 1960-х гг. Мэри Бернард переоткрыла Сапфо для читающей публики, применив новый подход к переводу, исключающий использование рифмованных стихов и традиционных форм. Многие из последующих переводчиков работали в похожем стиле. В 2002 году исследователь классической поэзии и поэтесса Энн Карсон создала «If Not, Winter», исчерпывающий перевод фрагментов стихов Сапфо. В своих построчных переводах с многоточиями в тех местах, где обрываются строки древних папирусов, она стремится передать и изначальную лиричность стихотворений Сапфо, и их текущее обрывочное состояние. Переводы также были сделаны Уиллисом Бернстоуном, Джимом Пауэллом и Стэнли Ломбардо.

Сапфо в России

В честь Сапфо назван астероид (80) Сапфо, открытый в 1864 году.