самый жуткий психологический эксперимент длиною в жизнь в 1957

Мод Жульен: девочка, которую пытались сделать сверхчеловеком

Миру известно много примеров жестоких и неэтичных научных экспериментов — за новые знания человечеству не раз приходилось платить высокую цену. Но история француженки Мод Жульен впечатляет куда сильнее, чем большинство самых изощренных опытов прошлого — она стала подопытным кроликом для собственного отца. Детство Мод было превращено в настоящий ад ради одной цели: создания сверхчеловека. Рассказать миру о своей жизни и о выживании в условиях «домашнего концлагеря» Мод Жульен решилась лишь через 40 лет. Вот что происходило в стенах ее дома.

Купленная жена

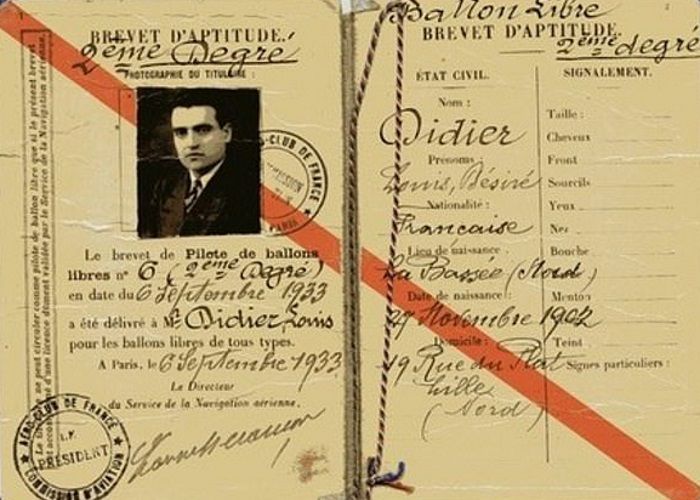

История началась в 1936 году. Именно тогда 34-летний французский бизнесмен Луи Дидье заключил необычную сделку с парой бедных шахтеров — он купил их младшую дочь. Мужчина пообещал дать девочке образование и ни в чем не отказывать. Условие было только одно: родители больше никогда не увидят свою дочь. Тщательно взвесив все за и против, те согласились. Семья с большим трудом сводила концы с концами, а Луи Дидье был богат и управлял собственным автомобильным салоном. Так девочка по имени Жанин оказалась под опекой незнакомца. Его план состоял в том, чтобы воспитать сверхчеловека. Однако новоиспеченной дочери Луи Дидье к тому моменту уже исполнилось шесть лет — она не совсем подходила для воплощения задумки.

Стратегию пришлось изменить. Прежде всего, мужчина сдержал слово: Жанин окончила университет. Но все это время он не только заботился о девочке, но и растил для себя жену — тихую и покладистую. А когда Жанин исполнилось 28 лет, она родила белокурую дочку. Малышка Мод стала главным проектом отца. Ради ее воспитания Луи Дидье приобрел небольшое поместье на севере Франции, куда вскоре перевез семью. Он выбрал это уединенное место по двум причинам. Во-первых, чтобы оградить дочку от влияния внешнего мира, по его мнению, разрушительного. Во-вторых, мужчина хотел закалять ее характер без лишнего внимания. Первые годы девочке разрешали играть в саду, когда заканчивались занятия с матерью. Но с пятилетнего возраста ее лишили свободного времени.

Ребенок для экспериментов

У Луи Дидье были грандиозные планы. Он хотел воспитать женщину, которая смогла бы вывести человечество на новую ступень развития. По его мнению, она должна была уметь побеждать любые опасности и преодолевать любые препятствия. Специально для этого мужчина разработал собственную методику воспитания, а дом превратил в испытательный полигон. Пока мать занималась обучением Мод, отец тренировал ее выносливость и эмоциональную стойкость. Родители были уверены: любое проявление чувств — опасная слабость, которую нужно искоренять, как лень и страх. Мод была лишена многих удобств: она спала в неотапливаемой комнате на кровати без матраса. Мыться разрешалось лишь раз в неделю и только в остывшей грязной воде, оставшейся после родителей.

Отец считал, что комфорт мешает развитию сверхчеловеческих способностей. У девочки не было игрушек и друзей, а ее рацион исключал фрукты, йогурты и свежий хлеб. В основном Мод кормили безвкусной пищей с низкой питательной ценностью. По задумке отца, ее организм должен был научиться справляться с дефицитом витаминов. Ограничения касались даже туалетной бумаги: девочке позволяли использовать только один квадратик. А по достижении семи лет для нее придумали новое испытание: отныне каждый прием пищи сопровождался коньяком или виски. Это губительно отразилось на состоянии печени ребенка.

«Отец говорил, что умение справляться с опьянением — полезный инструмент. С его помощью можно узнать любые вражеские секреты», — вспоминает Мод.

Время от времени по ночам босую девочку оставляли в холодном и темном подвале, заполненном грызунами. Жанин пришила к ее свитеру колокольчики, чтобы девочка не двигалась. По словам матери, звук привлекал крыс. По той же причине Мод нельзя было плакать. А чтобы научить дочь подавлять эмоции, ее заставляли по десять минут держать электрическую изгородь. Свободное же от «тренировок» время посвящалось урокам, музыке и спорту. Ребенка обучали фехтованию, верховой езде, гимнастике и плаванию. А еще отец решил, что она непременно должна овладеть множеством музыкальных инструментов. Он говорил: «Только музыканты выживают в концлагерях». Мод научилась играть на фортепиано, скрипке, саксофоне, трубе, аккордеоне и контрабасе.

Долгожданная свобода

Мод Жульен утверждает, что сохранила в себе человечность только благодаря музыке, книгам и любимым домашним животным — у нее были утка, немецкая овчарка и пони. С возрастом девочка научилась обманывать отца. Несмотря на неусыпный контроль, она умудрялась украдкой есть сладости, отрывала второй квадратик туалетной бумаги, перелезала через окно и бродила по ночам в саду.

«Можно вынести тяжелейшие испытания и все равно найти выход», — уверена Мод.

Жизнь девочки перевернулась с появлением учителя музыки. Мсье Молин заметил синяки и порезы на ее теле и догадался о том, что происходит в стенах поместья. Он уговорил родителей новой ученицы провести пару занятий у него — там были профессиональные инструменты и более творческая атмосфера.

Как ни удивительно, Луи Дидье согласился. Он был убежден, что дочь прошла достаточную подготовку и никогда не пойдет против его воли. Поговорив с Мод наедине, учитель убедился в своих предположениях, а чуть позже устроил ее на работу в музыкальную лавку. Именно здесь девушка встретилась со своей первой любовью. К тому времени отец уже подыскал для дочери подходящую партию — 50-летнего гомосексуалиста. Однако мсье Молин снова вмешался. Он посоветовал выдать Мод за молодого студента Ричарда, с которым у той уже завязались романтические отношения. Стоит ли говорить, что Луи Дидье не был этому рад? После долгих раздумий он благословил дочь, но с важным условием: вернуться домой по первому зову и заботиться о нем до конца дней.

Реабилитация и новая жизнь

Отец просчитался: оказавшись на свободе после 18 лет домашнего заточения, Мод отказалась вернуться к родителям. Ей пришлось долго учиться общению с людьми и восстанавливать здоровье. Помимо проблем с печенью, у девушки оказались испорчены зубы. А психотерапевты не один год помогали ей справляться с чувством вины и регулярными паническими атаками.

Своей историей Мод Жульен не решалась поделиться даже с мужем. Он узнал подробности только в 1981 году — после смерти Луи Дидье. Незадолго до этого девушка навестила отца. Правда, тот не сказал ни слова. Начать новую жизнь Мод Жульен смогла, только пройдя полный курс реабилитации. Она получила образование, родила двух дочерей и сама стала успешным психотерапевтом.

По словам Мод, чтобы подготовить себя к материнству, она часто ходила в парк и подолгу наблюдала за тем, как другие женщины общаются со своими детьми.

«Я не хотела рисковать и заставлять ребенка страдать от последствий моих травм и фобий», — признается Мод.

Сегодня она живет в Париже и помогает людям бороться с психологическими потрясениями. Кроме того, несколько лет назад Мод выпустила автобиографическую книгу «The Only Girl in the World» («Рассказ дочери»). Один экземпляр автор отправила в подарок матери. Жанин ответила, что она так и не поняла великих идей отца.

«Мой главный совет — не терять надежду. Выход есть всегда. У нас гораздо больше психологических ресурсов, чем мы думаем», — убеждена Мод.

Мод Жульен: трагическая история девочки, которая должна была стать сверхчеловеком

В разное время мировые ученые не раз ставили эксперименты над людьми, многие из которых были по истине жестоки. Однако история Мод Жульен поражает куда сильнее, чем большинство научных изысканий прошлого — героиня нашего сегодняшнего материала стала «подопытным кроликом» для собственного отца.

Сегодня Мод Жульен — успешный психолог и автор бестселлера «Рассказ дочери», однако ее жизнь трудно назвать счастливой. С самого детства и до своего восемнадцати летия Мод находилась в плену у своего отца, который фанатично верил в идею создания сверхчеловека. Эта женщина столкнулась с чудовищной несправедливостью и жестокостью нашего мира, но все же смогла найти в себе силы жить дальше и оставить в прошлом тот кошмар, который творился с ней долгие годы в стенах родного дома.

Трагическая история Мод Жульен началась задолго до ее рождения — в 1936 году обеспеченный француз Луи Дидье купил у шахтера его ребенка, шестилетнюю девочку по имени Жанин. Господин Дидье, как его называла его воспитанница, растил Жанин в строгости, а когда девушка достигла совершеннолетия — женился на ней. Этот союз вызывал немало вопросов у окружающих, которые высказывали разные теории относительно намерений Дидье, однако его истинные мотивы были куда страшнее самых смелых догадок.

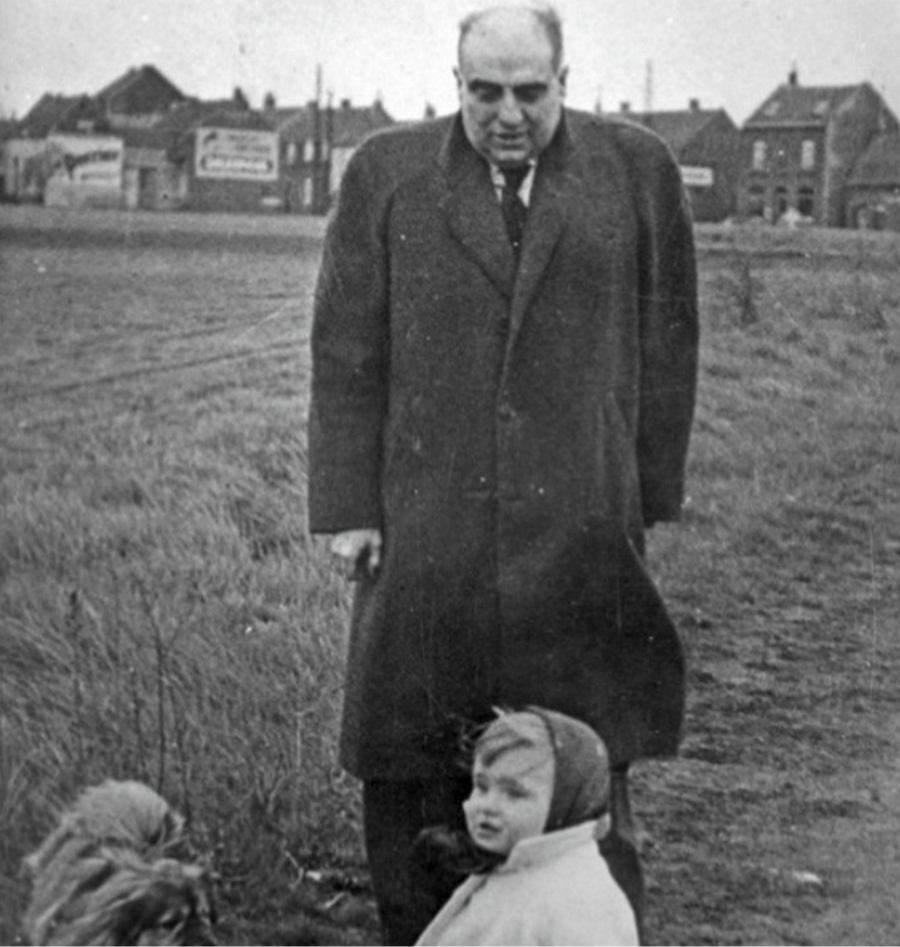

В 1957 году у Луи и Жанин родилась дочь, которую назвали Мод. Господин Дидье купил небольшое поместье на севере Франции, недалеко от Дюнкерка, куда и перевез свою семью. Правда, жизнь четы Дидье была совсем не похожа на сказку — Луи не интересовало благополучие его супруги и дочери, он был одержим идеей создания идеального человека, который бы превосходил по могуществу и развитию всех ныне живущих людей, высшего существа с выдающимися интеллектуальными и физическими данными.

Жертвой амбициозных планов господина Дидье стала его собственная дочь Мод. С ранних лет девочка жила в спартанских условиях — у нее не было игрушек, ей запрещалось разговаривать, плакать, смеяться и демонстрировать любые другие эмоции. Малышка спала на жестком матрасе в не отапливаемой комнате, а единственными ее друзьями были пони, утка и дворовый пес, которых отец Мод купил для нее, поскольку считал, что общение с животными способствует развитию умственных способностей.

Чудовищные реалии жизни Мод были обусловлены тем, что господин Дидье верил в следующее — сверхчеловек, а именно личность с феноменальным интеллектом и не менее феноменальным физическим развитием, может сформироваться лишь в подобных условиях, а любые удовольствия, будь то теплое одеяло или нормальная пища, мешают прогрессу. Будучи уверенным в своей правоте, Луи Дидье начал свой эксперимент и посвятил ему всю свою жизнь.

По мере того, как росла Мод, росли и ожидания ее отца — с каждый годом он все сильнее ужесточал условия ее содержания. Девочке запрещалось употреблять в пищу любые продукты питания, которые имели хоть какой-то вкус — основную часть рациона ребенка составлял пресный отварной рис или сырые овощи. Помимо строгой диеты, Мод также соблюдала и другие жестокие правила жизни отца — для личной гигиены ей выделялся лишь один квадратик туалетной бумаги, принимать душ ребенку разрешалось лишь раз в неделю и исключительно с ледяной водой, а ни о каком свободном времени не могло быть и речи.

Пятый день рождения Мод стал поводом для господина Дидье «одарить» свою дочь новыми обязанностями — отныне малышка весь день посвящала учебе. В программе отца девочки значились занятия музыкой — Луи хотел, чтобы Мод научилась играть на всех инструментах мира. Также ребенок по несколько часов в день занимался фехтованием, верховой ездой, ездой на велосипеде, гимнастикой и плаванием.

«Я была узницей своего отца 18 лет»: страшная история Мод Жюльен, из которой хотели вырастить сверхчеловека

Идея создания сверхчеловека время от времени тревожит умы ученых. Обычно такие эксперименты имеют печальный финал. Намного хуже, когда утопической идеей «заболевает» близкий человек. Мод Жюльен фатально не повезло. Она родилась для экспериментов отца, бредившего идеей создания сверхчеловека.

Девочка для экспериментов

Мод Жюльен родилась 23 октября 1957 года на севере Франции. Ее отцу Луи Дидье на тот момент исполнилось 50, а матери Жанин – 22. Супружеская чета вызывала удивление окружающих. Обеспеченный, представительный мужчина взял в жены воспитанницу – дочь бедного шахтера. Супруга, которая была моложе почти на 30 лет, обожала мужа и звала его не иначе, как «господин Дидье».

Позже выяснилось, что Луи мечтал вырастить сверхчеловека. Именно с этой целью он взял шестилетнюю воспитанницу из бедной семьи. Потерпев неудачу, он пришел к выводу, что воспитание сверхчеловека нужно начинать с самого рождения. Поэтому, он женился на воспитаннице и решил начать все с начала, когда родится ребенок.

Малышку Мод лишили свободного времени с пятилетнего возраста. Отец неустанно обучал ее, стремясь максимально развить мозг ребенка. Девочке нельзя было отвлекаться от учебы. Поэтому она была лишена элементарного общения и не выходила из дома. Ее друзьями были домашние питомцы. Ей разрешалось болтать с уткой, пони, дворовой собакой. Благо, отец считал, что суперчеловек должен понимать животных.

Большую часть программы обучения составляли занятия музыкой. Луи Дидье считал, что дочери следует обучиться игре на всех известных музыкальных инструментах. Девочка много музицировала. Отец ограничивал дочь в разговорной речи, считая, что речь отвлекает от размышлений и тормозит развитие мозга. Детская болтовня была строго воспрещена. Разрешалось говорить «нечто умное». Ребенок терялся в огромном количестве запретов. Она предпочитала молчать, не умея различать «умное» от остального.

Молодая супруга не перечила мужу, боясь вызвать его негодование. Она чувствовала вину перед «господином Дидье». Ведь ей не удалось стать сверхчеловеком. И теперь супруг возлагал надежды на маленькую дочь.

Тесты отца-экспериментатора

Луи Дидье постоянно наблюдал за дочерью, подмечая ее слабые стороны. Он стремился искоренить любые из них. Однажды он заметил, что маленькая Мод боится грызунов. Тогда он запер босую девочку в подвале дома. Он приказал ей неподвижно застыть в медитации посреди подвала. А, чтобы малышка не ослушалась, припугнул крысами, которые обязательно заберутся в рот, стоит только его открыть.

Жестокий экспериментатор считал, что обязательный признак сверхчеловека — это не только развитый мозг, но и физическая выносливость. Дочь жила по очень напряженному графику и в спартанских условиях. Время для сна постепенно сокращалось. Детскую комнату практически не отапливали. Из-за этого жесткая кровать была сырой. Девочка постоянно мерзла, так как носила тонкую одежду и легкую обувь.

Сумасбродным ограничениям не было предела. Ребенок мылся исключительно холодной водой. Для гигиены туалета ей полагался лишь один квадратик туалетной бумаги. Мод разрешалось сидеть только на жестких табуретках. С девяти лет отец начал тренировать ее организм алкоголем. Теперь к скудной пище подавали рюмку крепкого виски.

Бегство и долгожданная свобода

Когда дочери исполнилось 16 лет, отец вынужден был нанять учителя музыки, поскольку стал слаб и не мог заниматься сам. Наставника звали мсье Молин. Разобравшись в происходящем, педагог настоял на занятиях в его доме. Вскоре он предложил девушке работу в магазине музыкальных инструментов.

Там Мод впервые встретила своего будущего мужа Ришара Жюльена. Она стала его женой в 18 лет и с облегчением оставила родительский дом. Спустя полгода отец серьезно заболел и приказал дочери вернуться. Замужняя Мод Жюльен не побоялась проигнорировать требование тирана отца.

Бессмысленные и жестокие «тесты» сказались на состоянии здоровья. Неправильное питание обернулось испорченными зубами. Употребление алкоголя с раннего возраста разрушило печень. У девушки были запущенные хронические заболевания.

Отсроченная исповедь

Мод долгие годы скрывала истину о кошмарном детстве. Супруг не мог и предположить, через что довелось пройти его возлюбленной. Женщина рассказала страшную историю только после смерти отца в 1981 году.

В автобиографии под названием «Единственная девочка в мире» она поделилась воспоминаниями о странном детстве и безумных идеях отца. Жанин Дидье, получив в подарок от дочери один экземпляр, очень огорчилась. Она до сих пор убеждена, что девочка неверно истолковала старания отца. Даже овдовев, она все равно стремилась оправдать «господина Дидье».

В настоящее время Жюльен Мод, получив образование, работает психотерапевтом. Личный опыт стал определяющим фактором в выборе профессии. Повзрослевшая «девочка для экспериментов» помогает другим людям пережить душевные травмы и адаптироваться к нормальной жизни.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

25 психологических экспериментов, которые потрясли мир

Психология является очень широкой областью для изучения, потому что она состоит из множества небольших специфических областей. В каждой из них проводятся бесчисленные психологические эксперименты, призванные доказать или опровергнуть теории и гипотезы, которые будоражат умы психологов всего мира.

Среди множества исследований есть такие, которые вот уже на протяжении десятков лет оказывают сильнейшее влияние на психологическое сообщество. Они служат маяками для многих психологов.

В этой статье мы приведем список 25 самых значимых психологических экспериментов за всю историю человечества.

Самые интересные исследования в истории психологии

1. Разделенный класс

Автор: Джейн Эллиотт.

1968 год, штат Айова, США

Детали эксперимента: на проведение исследования автора побудило убийство доктора Мартина Лютера Кинга-младшего и необычная жизнь, которую он вел.

Учительница третьего класса Джейн Эллиотт разработала упражнение, которое должно было помочь ее ученикам понять последствия расизма и национальных предрассудков.

Эллиотт разделила класс на две группы: ученики с голубыми глазами и ученики с карими глазами. В первый день она обозначила голубоглазую группу как высшую, и с этого момента у детей с голубыми глазами были дополнительные привилегии.

Она не разрешала группам взаимодействовать и постоянно делала акцент на негативных характеристиках кареглазых детей.

Эксперимент показал, что поведение детей изменилось почти мгновенно. Дети с голубыми глазами не только достигли больших результатов в учебе за время эксперимента, но, помимо этого, стали издеваться над своими кареглазыми одноклассниками.

У кареглазой группы выявилась низкая уверенность в себе и худшие академические показатели.

На следующем этапе Эллиотт поменяла роли двух групп, и ситуация повторилась с точностью до наоборот.

В конце эксперимента дети были сильно взволнованы,они плакали и обнимали друг друга. Они безоговорочно согласились с тем, что о людях нельзя судить по внешнему виду.

Этот эксперимент был повторен много раз с аналогичными результатами, он считается одним из лучших психологических экспериментов за всю историю.

2. Исследование соответствия Аша

Автор: доктор Соломон Аш.

1951 год, штат Пенсильвания, США.

Детали эксперимента: Соломон Аш провел новаторское исследование, разработанное для доказательства того, что человек будет соответствовать стандарту, когда в этом есть необходимость. До него такие психологические эксперименты не проводил никто.

Группе участников показали фотографии с линиями различной длины, а затем задали простой вопрос: какая линия самая длинная?

Фишка исследования заключалась в том, что в каждой группе только один человек был настоящим участником. Остальные были актерами, подставными утками со сценарием поведения.

Большинству актеров было дано указание дать неправильный ответ. Как ни странно, настоящий участник почти всегда соглашался с большинством, хотя он знал, что отвечает неправильно.

Результаты этого исследования важны, когда при изучении социальных взаимодействий между людьми в группах. Это исследование является примером того, как люди пытаются соответствовать стандартам общества, забывая о себе.

Люди больше заботятся о том, чтобы быть такими же, как другие, чем о том, чтобы быть правыми.

3. Психологический эксперимент с куклой Бобо

Автор: доктор Альберт Бандура.

1961-1963 годы, Стэнфордский университет, США.

Детали эксперимента: В начале 1960-х годов велись широкие дебаты о том, каким образом генетика, факторы окружающей среды и социальное обучение влияют на развитие ребенка.

Альберт Бандура провел эксперимент с куклой Бобо, чтобы доказать, что поведение человека в большей степени основано на социальной имитации, а не на наследственных генетических факторах.

В своем исследовании он разделил участников (детей) на три группы. Одной из них было показано видео, где взрослый человек демонстрировал агрессивное поведение по отношению к кукле Бобо.

На видео для второй группы взрослый человек пассивно играл с куклой. Третья группа была контрольной.

Дети смотрели видео, а затем их отправляли в комнату с той же куклой, которую они видели на видео (за исключением тех, кто был в контрольной группе).

Исследование показало, что дети, подвергшиеся воздействию агрессивной модели, чаще демонстрировали агрессию по отношению к кукле, в то время как другие дети этого не делали.

Исследование также показало, что мальчики намного чаще проявляли агрессию, если видели на видео агрессивного мужчину, а не женщину. В поведении девочек также отслеживался гендерное различие, но результаты были не такие радикальные.

Этот эксперимент убедительно подтвердил тот факт, что дети более подвержены влиянию поведения взрослых исходя из гендерного принципа.

4. Эксперимент по автокатастрофе

Авторы: Элизабет Лофтус и Джон Палмер.

1974 год, Калифорнийский университет в Ирвайне, США.

Детали эксперимента: Лофтус и Палмер хотели доказать, насколько обманчивыми могут быть воспоминания. Эксперимент был разработан для оценки того, могут ли формулировки вопросов влиять на ответы участников, искажая их воспоминания о конкретном событии.

Участники смотрели слайды автомобильной аварии, после чего им было предложено описать произошедшее, как будто они были свидетелями событий.

Ученики были разделены на две группы. Каждой группе задавались одни и те же вопросы, но с разными формулировками. Например: «как быстро машина ехала в момент удара?» и «как быстро машина двигалась, когда она врезалась в другую машину?».

Исследование показало, что использование различных глаголов повлияло на ответы участников. Это значит, что памятью можно легко манипулировать, используя метод опроса.

Многие психологические эксперименты впоследствии подтвердили выводы Лофтус и Палмера. “Добавление” ложной информации в память о конкретном событии теперь называется конфабуляцией.

5. Эксперимент по когнитивному диссонансу

Авторы: Леон Фестингер и Джеймс Карлсмит.

1957 год, Стэнфордский университет, США.

Детали эксперимента: понятие когнитивного диссонанса относится к ситуациям, в которых присутствуют противоречивые взгляды, убеждения или модели поведения.

Этот конфликт создает внутреннее чувство дискомфорта, приводящее к изменению в поведении, взглядах или убеждениях одной из сторон, чтобы минимизировать или устранить напряжение и восстановить равновесие.

Когнитивный диссонанс был впервые исследован Леоном Фестингером в процессе наблюдения за группой людей, которые считали, что Земля будет уничтожена наводнением.

В рамках этого исследования был проведен интригующий эксперимент, в котором участников попросили выполнить ряд скучных заданий, например, вращение колышков на доске в течение часа и т.д.

Первоначальное отношение участников к таким задачам было крайне негативным. Но в конце отведенного времени им платили либо 1, либо 20 долларов за то, чтобы они сказали следующему участнику, ожидающему в вестибюле, что задания очень интересные.

Почти все люди брали деньги и убеждали следующего участника, что эксперимент будет забавным.

Когда позже участникам было предложено оценить эксперимент, те, кому заплатили 1 доллар, оценили утомительное задание как более увлекательное и приятное, чем участники, которым заплатили 20 долларов.

Оплата только 1 доллара не является достаточным стимулом для лжи, поэтому у тех, кому заплатили 1 доллар, возникло противоречие — им заплатили, чтобы они соврали, но размер оплаты и “размер” лжи были несопоставимы. Они смогли преодолеть этот диссонанс, только поверив, что задачи действительно были интересными и приятными.

Оплата 20 долларов, напротив, дает повод для такого вранья, поэтому диссонанса не возникает.

Психологические эксперименты. Видео-описание:

6. Взгляд младенца

Автор: Роберт Л. Фанц.

1961 год, штат Иллинойс, США.

Детали эксперимента: исследование, проведенное Робертом Л. Фанцем, является одним из самых простых, но при этом и наиболее важных в области развития детей.

В 1961 году, когда проводился эксперимент, было очень мало способов изучить то, что происходит в сознании младенца. Фанц понял, что лучший способ разгадать эту загадку — просто наблюдать за действиями и реакциями младенцев.

Он понимал фундаментальную истину: если рядом с человеком есть что-то интересное, он смотрит на это.

Чтобы проверить эту концепцию, Фанц соорудил табло с двумя прикрепленными к нему фотографиями. На одном был бычий глаз, а на другом — эскиз человеческого лица.

Эта доска была установлена в комнате, где ребенок мог спокойно лежать на кроватке и видеть оба изображения.

Исследование показало, что младенцы смотрели на человеческое лицо по времени в два раза больше, чем на бычий глаз. Это говорит о том, что дети с самого раннего возраста имеют способности выбора модели и формы.

Перед этим экспериментом считалось, что младенцы видят вокруг себя хаотичный мир, в котором мало что могут понять.

7. Эффект Хоторна

Автор: Генри А. Ландсбергер.

1955 год, штат Иллинойс, США.

Детали эксперимента: этот эффект основан на том, что люди меняют свое поведение, когда за ними наблюдают.

Лэндсбергер проанализировал интересные психологические эксперименты, проведенные Элтоном Мэйо в период с 1924 по 1932 год на заводе Хоторн, недалеко от Чикаго.

Одна компания заказала исследования, чтобы оценить, влияет ли уровень света в здании на производительность работников. Мэйо обнаружил, что уровень освещенности не влиял на производительность, поскольку люди начинали работать лучше всякий раз, когда количество света переключалось с низкого уровня на высокий, или наоборот.

Исследователи заметили тенденцию к повышению уровня эффективности работников при манипулировании любой переменной. То есть, результат менялся просто потому, что работники знали, что они находятся под наблюдением.

Именно из-за этого факта увеличивалась их производительность, а не из-за освещения или любого другого фактора, над которым экспериментировали исследователи. Можно сказать, что работники чувствовали себя «особенными» каждый раз, когда менялись внешние условия.

8. Дело Китти Дженовезе

Авторы: полиция Нью-Йорка.

1964 год, Нью-Йорк, США.

Детали эксперимента: дело об убийстве Китти Дженовезе не предназначалось для психологического эксперимента, однако оно имело серьезные последствия для психологии как науки.

Согласно статье в New York Times, почти сорок человек были свидетелями того, как Китти Дженовезе подверглась жестокому нападению и была убита в Квинсе, штат Нью-Йорк, в 1964 году, но ни один человек так и не вызвал полицию.

Позже выяснилось, что некоторые факты той статьи были преувеличены — скорее всего, была только дюжина свидетелей, и несколько звонков в полицию все таки поступили.

Но факт остается фактом: чем больше человек наблюдают за экстремальной ситуацией, тем меньше вероятность того, что кто-нибудь в нее вмешается.

Этот эффект назван “эффектом свидетеля”, он привел к значительным изменениям в медицине, психологии и многих других областях.

9. Научная беспомощность

Автор: Мартин Селигман.

1967 год, Пенсильвания, США.

Детали эксперимента: в 1965 году Мартин Селигман и его коллеги проводили исследования по классической обусловленности, процессу, посредством которого животное или человек связывают одно явление с другим.

Эксперимент Селигмана подразумевал звон колокольчика, и легкое воздействие электрического тока на животное (собаку) после него. После нескольких повторений собака начинала реагировать на воздействия еще до того, как они происходили. Как только собака слышала звонок, она реагировал так, будто уже подвергалась удару током.

Далее в этом исследовании произошло нечто неожиданное. Собак поместили в большую клеть, которая была разделена в середине низким забором, и собаки могли легко видеть и перепрыгивать через забор.

Пол на одной стороне забора был под напряжением, Селигман помещал собак как раз на эту сторону и давал небольшой разряд. Он ожидал, что собаки будут бежать к безопасной стороне клетки, но они просто ложились на пол.

Смысл в том, что, собаки понявшие из первой части эксперимента, что они никак не могут повлиять на ситуацию, отказывались принимать какие-либо меры.

Чтобы доказать эту гипотезу, исследователи привезли другую группу животных и обнаружили, что собаки без истории в эксперименте перепрыгивают через забор.

Это состояние известно как научная беспомощность — человек или животное не пытаются выйти из негативной ситуации, потому что прошлое научило их, что это бесполезно.

10. Психологический эксперимент с маленьким Альбертом

Авторы: Джон Б. Уотсон и Розали Рэйнер.

1920 год, университет Джона Хопкинса, штат Мэриленд, США.

Детали эксперимента: Эксперимент «Маленький Альберт» считается одним из самых неэтичных психологических экспериментов всех времен.

Гипотеза заключалась в том, что через воздействия на девятимесячного ребенка можно развить в нем иррациональный страх.

Эксперимент начался с размещения белой крысы перед младенцем, который изначально не боялся животного. Затем Уотсон бил молотком по стальной планке каждый раз, когда к маленькому Альберту подносили крысу.

После нескольких повторений мальчик начинал плакать и проявлять признаки страха каждый раз, когда крыса появлялась в комнате. Уотсон также использовал вместо крысы разные предметы. В итоге Альберт стал бояться их всех.

Из исследования ясно, что страхи взрослых часто связаны с опытом раннего детства. К сожалению, чтобы понять эти простые вещи зачем-то требуется проводить такие жестокие психологические эксперименты над детьми.

11. Волшебный номер семь

Автор: Джордж Миллер.

1956 год, Принстонский университет, штат Нью-Джерси, США.

Детали эксперимента: эксперимент «Магическое число семь», часто называемый «законом Миллера», показывает, что число объектов, которые может удерживать средний человек в рабочей памяти, составляет 7 ± 2.

Это означает, что емкость человеческой кратковременной памяти состоит из 5-9 слов или понятий.

12. Павловский эксперимент с собаками

Автор: Иван Павлов.

1890 год, Санкт-Петербург, Россия.

Детали эксперимента: Эксперименты Павлова являются ключевыми в истории психологии. Его выводы об обусловленности животных привели к совершенно новому направлению психологических исследований.

Исследование началось с простой мысли, что есть вещи, которым собаке не нужно учиться. В своих исследованиях Павлов заметил, что собаки не учатся выделять слюну, когда видят еду.

В эксперименте Павлов использовал колокольчик в качестве нейтрального стимула (того, который он не вызывает никакого врожденного ответа). Всякий раз, когда он давал еду своим собакам, он также звонил в колокольчик.

После ряда повторений он пробовал звонить, но еды не давать. Павлов обнаружил, что звон колокольчика сам по себе вызывает увеличение слюноотделения у собак. Собаки научились связывать звонок и еду, это создало новую модель поведения животного.

Поскольку эта реакция собаки зависела от многих условий, она названа условной. Нейтральный стимул (звонок) стал условным стимулом.

Теория Павлова известна как “классическая обусловленность” (далее разработанная экспериментатором и психологом Джоном Уотсоном). Она включает в себя изучение связи рефлексов и условных символов.

13. “Пещерный” эксперимент с детьми

Авторы: Кэролин Шериф.

1954 год, Оклахома, США.

Детали эксперимента. Этот социально-психологический эксперимент был разработан для изучения групповых конфликтов.

В 1954 году исследователи из Университета Оклахомы распределили 22 11-летних и 12-летних мальчика с одинаковым происхождением на две группы.

Эти две группы были направлены в разные участки летнего лагеря, они были размещены в отдельных домиках, и ни одна группа не знала ничего о другой в течение целой недели.

Чтобы усилить конфликт между группами, экспериментаторы заставили их конкурировать друг с другом в серии мероприятий.

Это создало еще большую враждебность, и в итоге ребята из разных групп отказались от еды в одном помещении.

Заключительный этап эксперимента включал превращение конкурирующих групп в друзей. Веселые занятия, запланированные экспериментаторами, такие как запуск фейерверков и просмотр фильмов, изначально не работали. Поэтому ученые разработали совместные упражнения, в ходе которых две группы были вынуждены сотрудничать.

Из лагеря мальчики ехали домой на одном автобусе, демонстрируя, что конфликт и предрассудки можно преодолеть посредством сотрудничества.

Многие критики сравнивают это исследование с романом Голдинга «Повелитель мух» — классическим примером предрассудков и разрешения конфликтов.

14. Эффекта ложного консенсуса Росса

Автор: Ли Росс.

1977 год, Стэнфордский университет, США.

Детали эксперимента: В 1977 году профессор социальной психологии Стэнфордского университета Ли Росс провел эксперимент, который показывает то, как люди могут ошибочно полагать, что другие думают так же, как они. Психологические эксперименты Росса направлены на то, чтобы показать, как действует «эффект ложного консенсуса» у людей.

В первой части исследования участников просили прочитать о ситуациях, в которых происходил конфликт, а затем им было предложено два альтернативных способа реагирования на ситуацию.

Им было предложено ответить на 3 вопроса:

Анализ этого психологического эксперимента показал, что большинство испытуемых полагали, что другие люди будут делать то же, что и они. Это явление называется эффектом ложного консенсуса.

Второе наблюдение, заключалось в том, что участники делали смелые и негативные прогнозы относительно тех, кто не разделял их выбор.

Психологические эксперименты. Видео-описание

Это исследование восприятия Ли Росса заняло заняло достойное место в истории психологии.

15. Эксперимент по эмоциям

Автор: Стэнли Шахтер и Джером Э. Сингер.

1962 год, Колумбийский университет, Нью-Йорк, США.

Детали эксперимента: в 1962 году Шахтер и Сингер провели эксперимент, чтобы доказать свою теорию появления и развития эмоций.

В ходе исследования группе из 184 мужчин вводили адреналин под видом нового лекарства для улучшения зрения.

Участники были разделены на 2 группы. Первая группа была проинформирована о возможных побочных эффектах, которые может вызвать инъекция, в то время как вторая группа участников ничего не знала об этом.

В итоге участники, которые не были проинформированы о последствиях инъекции, чувствовали себя счастливее и спокойнее, тех, кто был проинформирован.

Исследователи пытались понять, каким образом познание или мысли влияют на человеческие эмоции. Этот эксперимент показывает важность того, как люди интерпретируют свое физиологическое состояние, которое является важной составляющей эмоций.

16. Психологический эксперимент с невидимой гориллой

Авторы: Дэниел Саймонс и Кристофер Чабрис.

1999 год, Гарвардский университет, штат Массачусетс, США.

Детали эксперимента: Участникам исследования было предложено посмотреть видео и посчитать, сколько передач произошло между баскетболистами в белом.

Видео шло в умеренном темпе, и подсчет передач являлся относительно простой задачей.

Соль эксперимента в том, что в середине видео мужчина в костюме гориллы вышел на площадку, постоял в самом центре, а затем вышел за пределы экрана.

Исследование показало, что большинство участников вообще не заметили гориллу. Это доказывает, что люди переоценивают свою способность эффективно действовать в режиме многозадачности.

Когда людей просят выполнить одно задание, они так сильно сосредотачиваются на этом, что упускают другие важные детали.

17. Стэнфордский тюремный кабинет

Автор: Филипп Зимбардо.

1971 год, Стэнфордский университет, США.

Детали эксперимента: Это одно из наиболее популярных исследований в области психологии.

Тюремный психологический эксперимент был проведен для изучения поведения обычных людей, когда они пребывали или в роли заключенного, или в роли охранника.

Для участия набрали студентов колледжа, они были разделены на охранников и заключенных.

Подвал в здании, где проходил эксперимент, оборудовали как тюрьму — было сделано все возможное, чтобы он выглядел как можно реалистичнее. Охранникам велели управлять тюрьмой в течение двух недель. Им было запрещено наносить физический вред заключенным.

Через несколько дней охранники стали очень агрессивными по отношению к заключенным, а многие заключенные стали вести себя покладисто перед охранниками.

Эксперимент пришлось прекратить, потому что у некоторых участников появились признаки психического расстройства.

Хотя это исследование конфликта в психологии было проведено крайне неэтично, считается, что результаты показали, насколько поведение человека зависит от конкретной ситуации и от роли, которую он в ней играет.

18. Психологический эксперимент подчинения

Автор: Стэнли Милгрэм.

1961 год, Стэнфордский университет, США.

Детали эксперимента: это исследование указывает на готовность людей подчиняться авторитетам, даже когда их склоняют к действиям, противоречащим их нравственности.

Участникам сказали, что проводится исследование памяти. Их попросили смотреть, как другой человек (который был актером) проходит тест на память, нажимая кнопку, которая бьет током каждый раз, когда он дает неправильный ответ (актер не получал удары, но делал вид, как будто они были).

Участникам было предложено играть роль «учителя» и применять электрошок для «ученика», каждый раз, когда он отвечал на вопрос неправильно.

Экспериментаторы попросили участников увеличивать частоту ударов. Большинство из них повиновалось, несмотря на то, что человеку, проходящему тест, казалось, было очень больно.

Несмотря на крики “ученика”, многие участники продолжали эксперимент, когда авторитет (исследователь) призывал их увеличивать напряжение после каждого неправильного ответа. Это продолжалось до того момента, пока участники не применяли напряжение, которое в реальной жизни было бы смертельным.

Такие необычные психологические эксперименты показывают, что люди склонны подчиняться власти, даже если это идет вразрез с их моралью или здравым смыслом.

19. Эксперимент суррогатной мамы

Автор: Гарри Харлоу.

1957-1963 годы. штат Висконсин, США.

Детали эксперимента: в этой серии крайне противоречивых экспериментов Гарри Харлоу изучал важность любви матери для нормального развития ребенка.

Он провел первые опыты на обезьянах. Через несколько часов после рождения Харлоу отделил маленьких макак от их матерей и оставил на воспитание двух «суррогатных матерей».

Один суррогат был сделан из проволоки с прикрепленной бутылкой для еды; другой — из мягкой махровой ткани, но еды у него не было. Исследователь обнаружил, что детеныши обезьян проводили с махровой “матерью” гораздо больше времени, чем с проволочной.

Это доказывает, что привязанность играет большую роль, чем поддержание жизни, когда речь идет о развитии младенцев.

Также обнаружено, что обезьяны, которые проводили больше времени с мягкой “матерью”, быстрее росли и были более здоровыми.

Эти психологические эксперименты показывают, что тактильный контакт с мамой, является более важным аспектом для развития ребенка, нежели удовлетворением основных потребностей.

20. Добрый Самаритянин

Авторы: Джон Дарли и Дэниел Батсон.

1973 год, Принстонская богословская семинария, США.

Детали эксперимента: в 1973 году Джон Дарли и Дэниел Бэтсон провели эксперимент для изучения потенциальных причин альтруистического поведения.

Исследователи выдвинули три гипотезы, которые хотели проверить:

Студентам были даны задания, а затем им было предложено пройти из одного здания в другое. Некоторым студентам сказали, что задание нужно решить как можно быстрее, а другим было дано больше времени.

Между зданиями лежал раненый мужчина, который остро нуждался в помощи. Результаты эксперимента оказались очень интригующими — спешка участника оказалась главным фактором оказания или неоказания помощи мужчине.

Из тех, кто не спешил — 2/3 остановились, чтобы оказать помощь, из тех, кто спешил — 1/10.

Также выяснилось, что люди, задание которых было подготовиться речи о взаимопомощи, почти в 2 раза чаще останавливались, чем те, у кого были другие темы для религиозной проповеди.

Последнее — религиозные предпочтения не оказали большого значения. Желание оказать помощь не зависит от того, является ли человек религиозным ради личной выгоды, или он считает это частью духовного поиска.

21. Эксперимент с «эффектом ореола»

Авторы: Ричард Нисбетт и Тимоти Уилсон.

1977 год, Мичиганский университет, США.

Детали эксперимента: «эффект ореола» предполагает, что красивые люди, также являются умными, дружелюбными и здравомыслящими.

В эксперименте студентам колледжа было предложено оценить преподавателя психологии по его видео-интервью.

Студенты были случайным образом распределены по двум группам. Каждой группе были показаны разные интервью с одним и тем же инструктором, который являлся коренным франкоязычным бельгийцем с сильным акцентом.

В первом видео инструктор предстал приятным, уважающим своих учеников и увлеченным своим предметом. Во втором интервью он представил себя гораздо более неприглядным — он был холодным, недоверчивым и строгим.

После просмотра видео участников попросили оценить лектора по внешнему виду, манерам и акценту (манеры и акцент были одинаковыми в обоих видео).

Студентам было предложено оценить профессора по 8-балльной шкале: от «чрезвычайно нравится» до «крайне не нравится». Также их попросили пояснить, насколько их симпатия к учителю влияет на их оценку.

Оказалось, что то, как студенты оценили лектора, никак не зависело от того, что именно он говорил. Главным фактором являлась симпатия.

22. «Зефирный» эксперимент

Автор: Уолтер Мишель.

1972 год, Стэнфордский университет, США.

Детали эксперимента: Уолтер Мишель решил изучить, может ли отсроченное удовлетворение чувств быть предпосылкой к будущему успеху.

Дети в возрасте от 4 до 6 лет были помещены в комнату, где перед ними на стол был поставлен зефир.

Прежде чем оставить каждого из детей в комнате одного, экспериментатор сообщил им, что они получат второй зефир, если не съедят первый к моменту его возвращения через 15 минут. Большинство детей сразу же съели зефир. Лишь ⅓ участников смогла дотерпеть до возвращения ученого и получила второй зефир.

В последующих исследованиях Мишель обнаружил, что те, кто откладывал свое удовлетворение, были значительно более компетентны во взрослой жизни.

23. Чудовищный психологический эксперимент

Автор: Уэнделл Джонсон.

1939 год, штат Айова, США.

Детали эксперимента: в этом исследовании применялись крайне неэтичные методы определения влияния логопедии на детей.

Уэнделл Джонсон выбрал 22 детей-сирот, кто-то из них заикался, кто-то — нет. Детей разделили на 2 группы: детям с заиканием провели позитивную логопедическую терапию, где их хвалили за самые незначительные успехи. Незаикающимся детям провели негативную логопедическую терапию, где их осуждали за каждую допущенную ими ошибку в грамматике.

В результате эксперимента некоторые из здоровых детей получили психологические травмы и приобрели дефекты речи на всю оставшуюся жизнь.

Это исследование, как и многие другие известные психологические эксперименты, показывает насколько важно позитивное отношение к ребенку.

24. Скрипач в метро

Автор: Сотрудники Washington Post.

2007 год, станции метро Washington D.C., США.

Детали эксперимента: это исследование показывает насколько наблюдательны люди в отношении того, что происходит вокруг них.

Во время исследования на входе в метро на скрипке играл лауреат премии Грэмми музыкант Джошуа Белл. На его концерт за два дня до этого были распроданы все билеты по средней цене 100 долларов.

В метро он сыграл одно из самых сложных произведений, когда-либо написанных для скрипки. За 45 минут только 6 человек остановились и стояли какое-то время возле него. Около 20-ти дали денег, но не останавливались. Белл собрал 32 доллара.

25. Визуальный эксперимент Клиффа

Авторы: Элеонора Гибсон и Ричард Уолк.

1959 год, Корнелльский университет,

Детали эксперимента: в исследовании изучалось восприятие глубины у младенцев.

Гибсон и Уолк протестировали 36 детей в возрасте от 6 до 14 месяцев, каждый из которых мог ползать. Каждый младенец был помещен на импровизированную скалу. Эта “скала” была создана с помощью стеклянного стола, по бокам покрытого тканью.

Когда ребенок находился на покрытой части стола и смотрел в сторону другой покрытой части, у него создавалось впечатление, что перед ним обрыв.

Исследователи поместили доску шириной в 30 см. между краями стола. Выяснилось следующее::

Этот психологический эксперимент с детьми показывает, что восприятие глубины, вероятно, является врожденным у людей.

Заключение

Через бесконечный поток экспериментов мы видим, как простые гипотезы становятся основополагающими теориями для множества психологов.

Психологические эксперименты

«Современные ученые не требуют чудес: они требуют экспериментов».

За последние 150 лет психология превратилась в обширную коллекцию теорий, концепций, гипотез и практических методов. Ничего из этого не увидело бы свет без приведенных выше и многих других важных психологических экспериментов.