с другом любо и в тюрьме частная жизнь декабристов в сибири

VI. 1. Могла стать на уровне со своим мужем

Эти безызвестные женщины, дочери простого народа: крестьянки, мещанки, казачки добровольно надели на себя ярмо жены «государственного преступника». Хотя, как отмечал Беляев, жениться на сибирячках «было так же трудно, как трудно белокожему американцу открыто жениться на цветнокожей, так как сибиряки-старожилы народ гордый и у них считалось позором отдать дочь за ссыльного. Сибиряки-старожилы вообще, как народ свободный, богатый и независимый, весьма горды, и малейшая обида и угроза их возмущает». Но, скорее всего, это не относилось к декабристам.

Народ душевно принимал декабристов в свою семью. Женитьба каждого становилась праздником для всего села или города. Первым из декабристов в ссылке женился Михаил Кюхельбекер на работнице байкальских рыбных промыслов Анне Токаревой. Женщина имела сына от первого брака. М. Кюхельбекер стал его восприемником. Однако Священный Синод признал брак незаконным. Из Петербурга поступило указание брак расторгнуть и супругов разлучить, несмотря на то, что у них уже имелось трое детей.

М. Кюхельбекер протестовал против нелепого и жестокого решения Синода и писал: «Прошу записать меня в солдаты и послать под первую пулю, ибо жизнь мне не в жизнь». Протест не помог. Его хотели сослать в самое глухое место Сибири, и лишь благодаря вмешательству сестры оставили на старом месте. Брак так и остался расторгнутым, хотя супруги продолжали жить вместе.

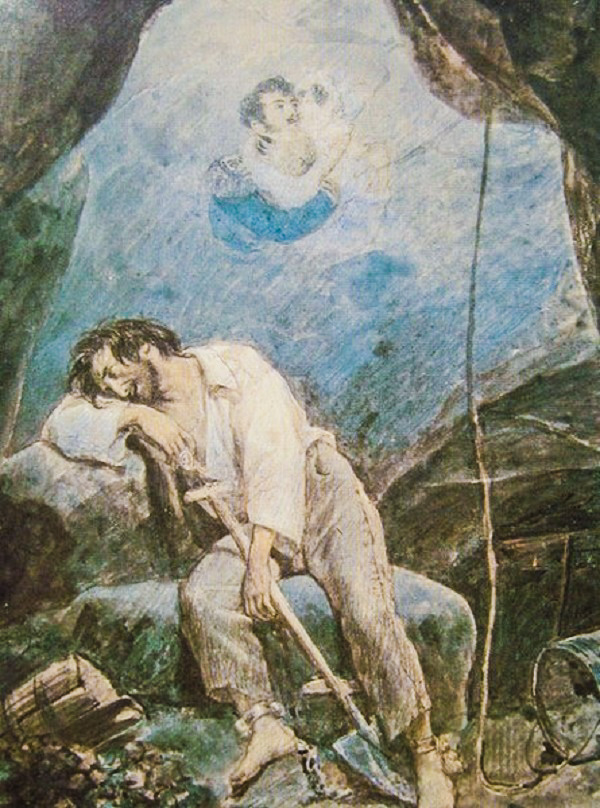

Здесь же, в Баргузине, женился и брат Вильгельм на неграмотной девушке Дросиде Артеновой, дочери почтмейстера. Он писал А.С.Пушкину: «Я собираюсь жениться. Для тебя, поэта, по крайней мере важно хоть одно, что она в своем роде очень хороша: черные глаза ее жгут душу; в лице что-то младенческое и вместе что-то страстное, о чем вы, европейцы, едва ли имеете понятие».

Но я увяз в ничтожных, мелких муках, Но я в заботах грязных утонул!

Женитьба не принесла счастья, жена оказалась чужой и чуждой, «которая ходит в капотах, зевает под вечер и крестит рот рукой», ни к чему была земля, огород, с которым он не мог справиться.

… Бледные заботы, И грязный труд, и вопль глухой нужды, И визг детей, и стук тупой работы Перекричали песнь златой мечты, Смели, как прах, с души моей виденья,

Отняли время и досуг творить – И вялых дней безжизненная нить Прядется мне из мук и утомленья.

Вильгельм мечется по Сибири, переезжая из одного места в другое. Уже больной туберкулезом, слепой. И все-таки все это время с ним рядом жена, по–своему преданная и заботливая. А для него единственная отрада и забота неразлучный сундук с рукописями.

— Что это ты, батюшка, извести себя захотел? – обращается к нему Дросида Ивановна, жалея. Но голос у нее крикливый, и Вильгельм лишь отмахивается рукой.

Сибирячки, жены декабристов, по-французски не говорили и иногда были даже неграмотные, но, став женами и подругами декабристов, оказавшись в новом для них окружении, постепенно приобретали культурные навыки. Едва научившись читать и писать, в письмах обнаруживали изумительную образность народного языка и одаренность.

Самым суровым испытанием для них стала встреча с именитой родней мужей. Сколько требовалось ума и такта, чтобы достойно поставить себя в новой среде. После амнистии Оболенские вернулись в Россию, как тогда называли европейскую часть страны, и Варенька предстала перед знатной родней. Очевидец этой встречи писал: «Вообразите, они все восхищаются Варварой Самсоновной, обворожены ее умом и наружностью…» С «сибирской» женой Оболенский прожил долгую счастливую супружескую жизнь. Варвара подарила ему пять дочерей и троих сыновей.

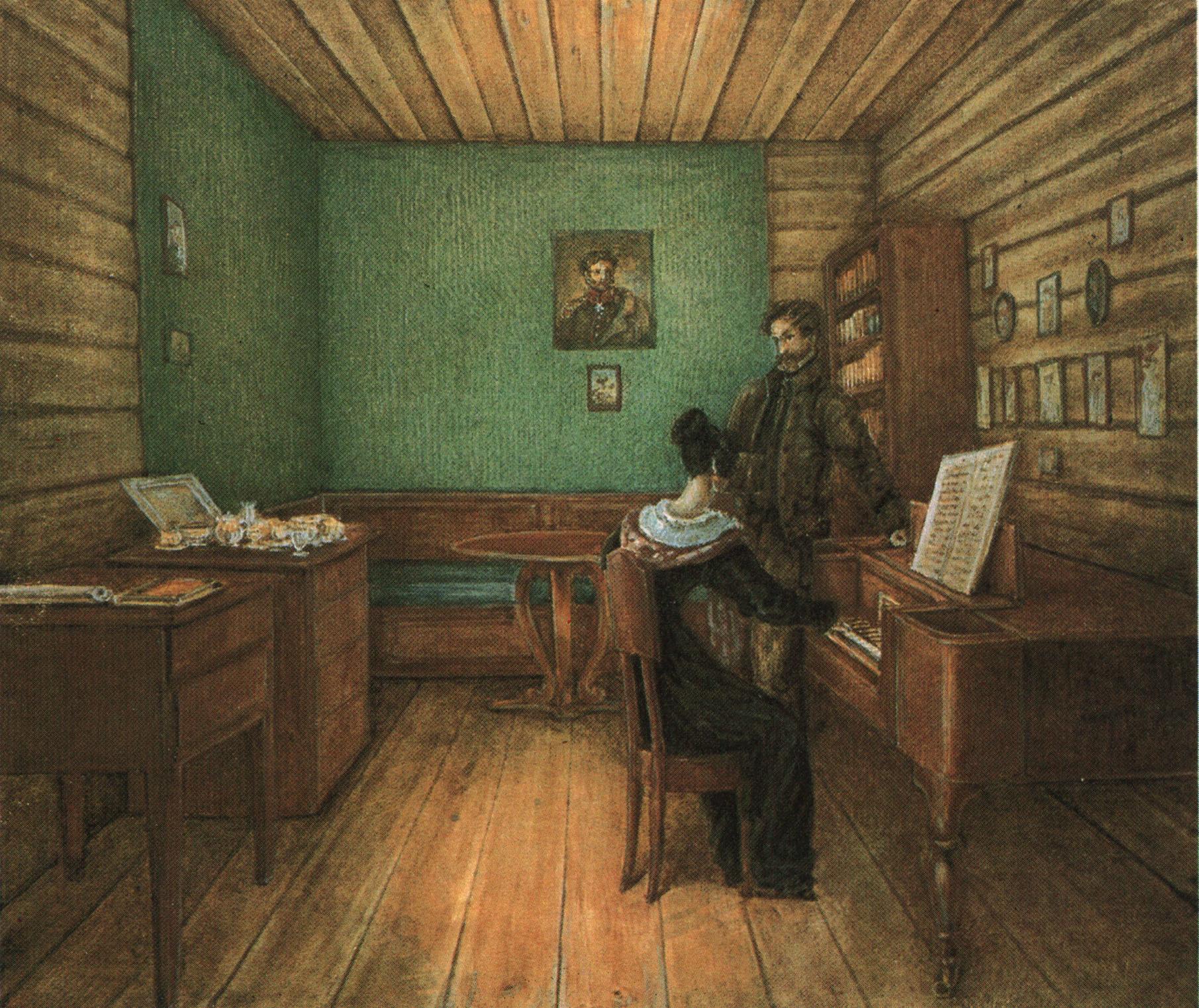

В.Ф.Раевский женился на крестьянке Евдокии Моисеевне Середкиной, бурятке по национальности, в которой нашел верную «сопутницу» жизни. Обучил жену грамоте, приобщил к общественной и просветительской работе. Имея огромную библиотеку, они создали школу, где учили и детей, и взрослых. Семья была большая – пять сыновей и три дочери. Никакой помощи из России от сестер декабрист не получал и занимался земледелием и торговлей хлебом. Детей воспитывал в духе идей, которые привели его в царские крепости и на поселение в Сибирь. После амнистии, получив право вернуться в Россию, воспользовался этим только в 1858 году. Но на родине почувствовал себя чужим и скоро вернулся обратно в Олонки Иркутской губернии. Сибирь, когда-то казавшаяся страшной и чуждой, после тридцати шести лет, проведенных в ней, стала ему близкой и родной. До последних дней Раевский не изменил своим идеям и революционным настроениям: продолжал пропагандистскую деятельность, распространял свои произведения и даже пытался организовать в Сибири новое тайное общество.

Всеобщее восхищение у декабристов, и не столько красотой, сколько умственными способностями, вызвала Евдокия Николаевна Макарова, дочь казачьего атамана Саянской станицы. Приехав в Минусинск из деревни, она стала посещать школу взрослых, которую организовали братья Беляевы и Н.А. Крюков. В школе обучали не только русских детей, но и хакасов. Среди учеников был будущий библиофил Г.В.Юдин. С Евдокией стали заниматься по расширенной программе. Очарованный красотой, умом и обаянием девушки, старший из братьев мичман Александр Петрович Беляев сделал ей предложение. Дуня дала согласие. Но свадьба не состоялась. В это время пришел указ «Об облегчении участи государственных преступников»: братьев отправили рядовыми на Кавказ, а солдатам жениться запрещалось.

Только спустя годы, уже 26–летней, девушка стала женой «государственного преступника» А.Ф.Фролова. «Красавица и умница», как звали ее в декабристском обществе, Евдокия Николаевна, необыкновенно добрая, обладала тонкой поэтической душой, оказалась прекрасной матерью и хозяйкой. Муж и дочери обожали ее. После амнистии Фроловы уехали в Россию, жили в Крыму, затем в Москве. Хотя южная природа пришлась по душе, Евдокия Николаевна никогда не забывала родных мест и писала Пущину: «Вот какова родина! Мне, бедной сибирячке, кажется, что в Сибири лучше…» Е.И. Фролова прожила долгую прекрасную жизнь. Умерла в 1902 году в Петербурге. Родные мужа перевезли прах из Петербурга в Москву и захоронили рядом с мужем на Ваганьковском кладбище.

Прочными и счастливыми были браки и у других декабристов. М.А. Бестужев в Селенгинске женился на казачке Марии Николаевне Селивановой, девушке – сибирячке с природным умом и практической сметливостью, имел детей. Подполковник П.И. Фаленберг был женат на казачке Саяно-Шушенской станицы Анне Соколовой. Подробное описание этой свадьбы приводит в воспоминаниях тот же Беляев. «Перед самым нашим переводом на Кавказ женился наш товарищ Петр Иванович Фаленберг. Невеста его была из Саянска, дочь одного казачьего урядника. Жена его в России, которую мать отговорила ехать к нему в Сибирь различными ухищрениями, умерла, и он был свободен, хотя и до смерти ее они, по закону, были разведены. Все наши товарищи были на его свадьбе. Девичник происходил в доме отца невесты, по всем обычаям русской старины. После венчания был обед, а вечером песни и пляска. Мы присоединились к общему хору и свадебным играм. Между песнями были и очень интересные, с прекрасными мотивами. В это время молодая разносила угощение. При этом много оживления придавала игра на скрипке Н.А. Крюкова, очень хорошего музыканта, и наше участие в хоре.

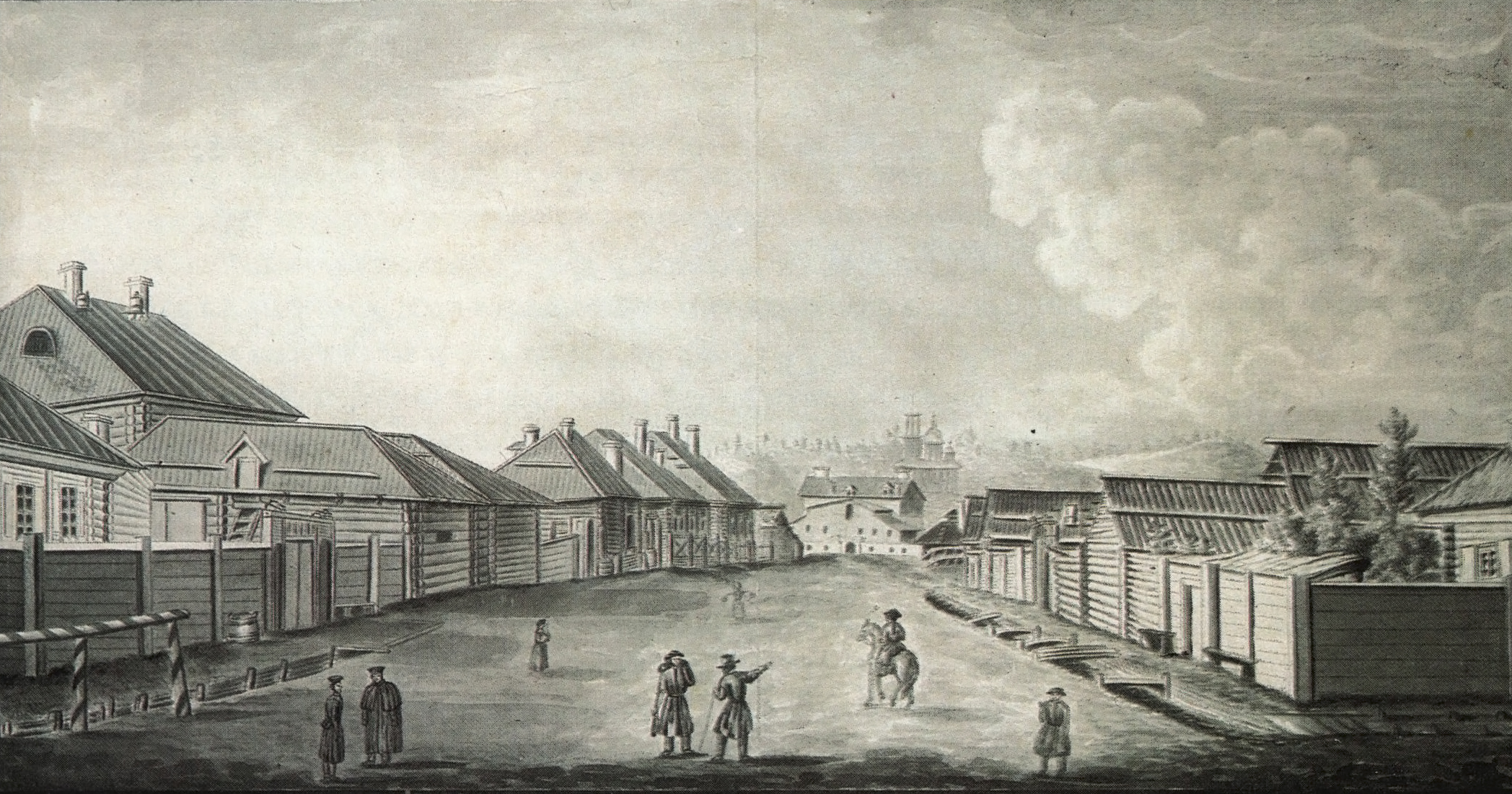

Александр Муравьев, которому разрешили жить в Тобольске и поступить на службу, женился на Ж.А. Бракман, служившей воспитательницей. В счастливом браке родились дети. Муравьев приобрел в обществе «какой-то вес и держит такт значительного дома». Муравьевы много помогали беднякам города, и после отъезда надолго оставили добрые воспоминания у местного населения.

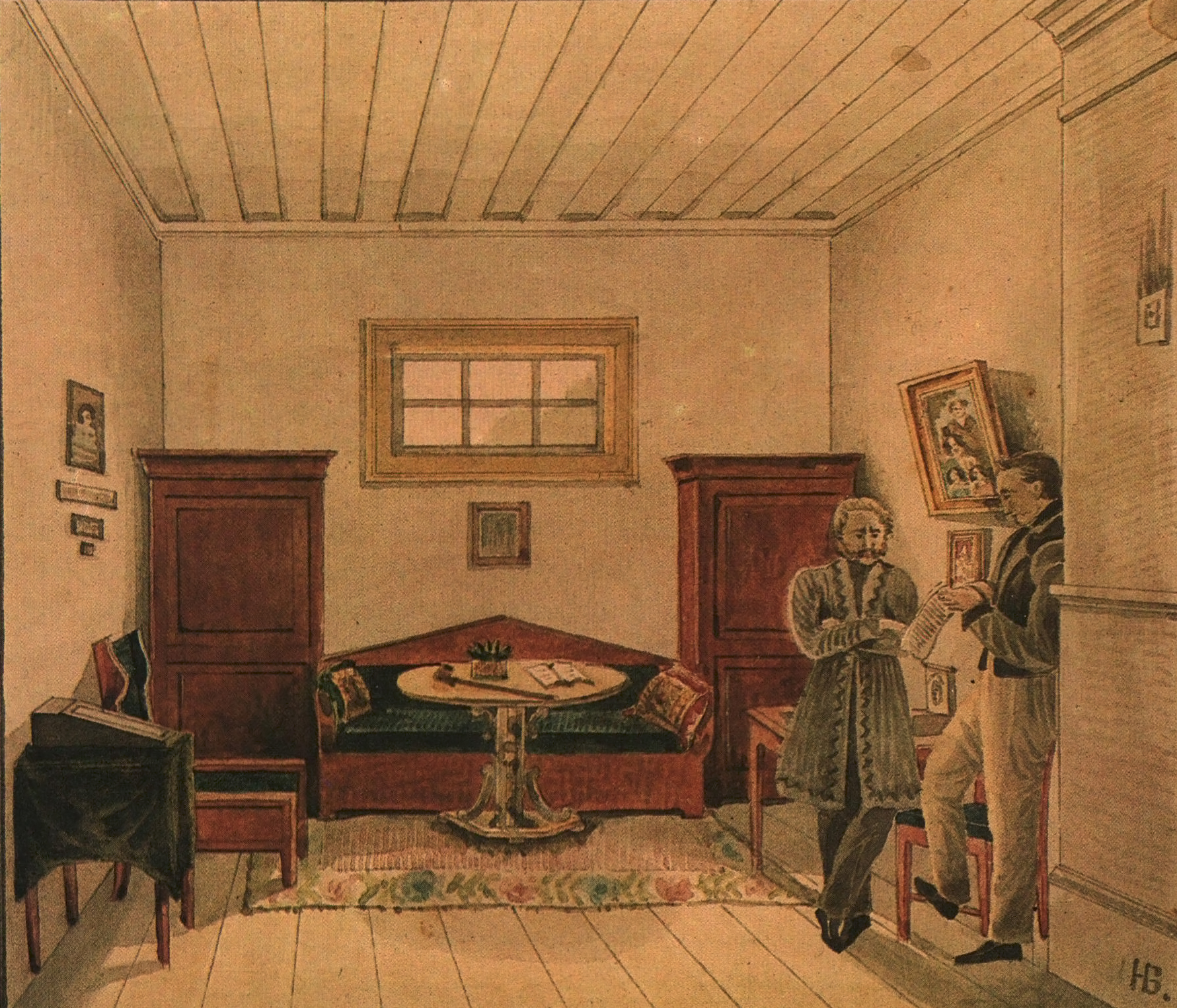

В их доме бывал шведский художник Шарль Мазер, путешествовавший в начале 50-х годов XIX столетия по Сибири и нарисовавший портреты многих декабристов. Мазеру принадлежит посмертный портрет Пушкина, который нарисовал до поездки в Сибирь. Позировал ему П.В.Нащокин. Художник хотел написать портрет жены Александра Муравьева, но тобольский полицмейстер, перестраховываясь, как бы «не подвергнуть себя невинному какому-либо взысканию», затеял по этому поводу долгую переписку с гражданским губернатором, в результате которой сообщил Муравьевой, что, «следуя высочайшей воле… она не должна снимать с себя портретов». Мазера вызвали в полицию и вынудили выехать из Сибири. Портрет остался незаконченным.

Декабристы женились на местных жительницах, с которыми позднее венчались, уже будучи отцами многочисленных детей. Браки, конечно, были неравными. Так, женой Александра Крюкова, дворянина, стала Анна Николаевна Якубова, сосланная в Сибирь за умершвление своего незаконного ребенка. Брат Александра, Николай Крюков обвенчался после 11 лет гражданского брака с Марфой Дмитриевной Сайлотовой, которая до того работала кухаркой у братьев Беляевых.

Многие из этих браков оказались счастливыми, и дожившие до амнистии декабристы вернулись в Россию вместе с сибирскими женами. Те из них, чьи мужья скончались в Сибири, не захотели оставить родину и остались там вместе с родившимися детьми.

Крепкие семьи, основанные на взаимной любви и глубокой привязанности, которые сумели создать почти все жены-сибирячки, в немалой степени послужили спасением для декабристов, разбросанных по глухим местам Сибири.

Конечно, общая картина не была абсолютно идиллической, так как сама среда отличалась пестрой. Спился с женой-алкоголичкой и рано умер А.Тютчев. Штейнгель оставил в Сибири внебрачных сына и дочь, (им была «пожалована» фамилия Бароновы). В России у него оставалась многодетная семья – шестеро сыновей, правда, выжили только двое. Бриген (тоже женатый) забрал сына с собой, а двух дочек поместил в Туринский монастырь.

Женитьба на женщинах-сибирячках и рождение детей придало важную цель жизни декабристов. Через своих спутниц они входили в среду сибирского мелкого чиновничества, купечества и крестьянства. Ломая социальные барьеры, оказывали огромное влияние на общественную и культурную жизнь огромного региона России. А приехавшие в Европейскую Россию сибирячки и их дети разрушали, в свою очередь, мнение о дикости сибиряков. Это способствовало изменению взглядов российского общества на взаимоотношения разных слоев. Большинство же новых семей осталось в Сибири. Их главы за 15-20 лет вросли в новую социальную среду, связанные с ней не только экономически, но и через обширные родственные связи жен.

Трагическая судьба декабристов снова потрясла меня. Что-то я знала раньше, но многое услышала вновь. Кажется, эта тема никогда не исчерпает себя, и сколько бы лет ни минуло, едва ли оставит кого-то равнодушным.

14 декабря 1825 года – день, через который прошла та самая «разрыв-дорога», которая «рассекла империю, созданную Петром Первым. В этом дне выявилась вся несостоятельность «просвещенного абсолютизма» с его «вольным дворянством» и закрепощенным народом», как писали позднейшие исследователи декабризма.

К декабристским тайным обществам в то время имели отношение почти все молодые дворяне. Разные люди искали в них разного. Одни участвовали непосредственно, другие выражали сочувствие.

Но в отличие от «декабристов без декабря» осужденные декабристы до конца оказались верны «заповедям чести» своей молодости, а «декабризм» остался их мироощущением; хотя у некоторых «поправели» общественно-политические воззрения и усилилась религиозность.

И в нынешнем «суде времени»: «честолюбцы» или «передовые люди» я разделяю позицию тех, кто считает: «это святые люди, при всех их недостатках».

Женское счастье «во глубине сибирских руд»

|

И это естественным образом возвело их в ранг национальных героинь. На этом, собственно, фильм и заканчивается. Но так уж ли романтично все было и как вообще сложилась жизнь этих женщин?

Пошли по этапу.

После подавления восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, уже в январе началось следствие по делу декабристов. Проводила его специальная Следственная комиссия, всего осужденных было сто с лишним человек. После смягчения приговора только пятеро из них — Рылеев, Каховский, Бестужев-Рюмин, Пестель и Муравьев-Апостол были казнены — повешены, а остальных отправили «в каторжные работы» — некоторых на всю жизнь, а некоторых с дальнейшим правом жить на поселении, правда под надзором. За декабристами последовали двенадцать женщин, их жены и невесты. Самые известные из них — М. Волконская, кстати, правнучка М.В. Ломоносова, Е. Трубецкая, Полина Гебль-Анненкова.

Как известно, ссыльные декабристы лишались всех прав состояния — чинов и дворянства и становились «ссыльнокаторжными». Их жены, желавшие за ними последовать, становились в глазах государства «женами ссыльнокаторжных». Дети, рожденные в ссылке, становились государственными крестьянами и приписывались к сибирским заводам.

Сквозь призму дневников

Откуда мы вообще знаем о реальной жизни декабристок, как их почти сразу же стали называть, в Сибири? Из их воспоминаний, писем родных, воспоминаний их детей, родившихся в Сибири, их друзей и просто близких к ним людей, даже чиновников, осуществлявших над ними надзор. Наиболее полные воспоминания оставили нам Мария Волконская и Полина Гебль-Анненкова. В них очень ярко, хотя и совершенно по-разному, отразилась окружавшая их действительность — рудники, тюрьмы, солдаты, нищета, местные крестьяне и казаки, природа, переезды и многое другое. Как в капле воды, в них отразились и характеры обеих женщин. М. Волконская — более романтична и в то же время как будто более холодна, менее приспособлена к жизни и более мрачно воспринимает действительность и свое положение. Полина Анненкова, напротив, жизнелюбива, реалистично смотрит на жизнь и во всем старается увидеть хорошую сторону. Возможно, это связано с тем, что, не будучи ни аристократкой, ни даже дворянкой, она с юности сама зарабатывала свой хлеб. В то же время дневники Волконской более широко охватывают действительность, она больше внимания уделяет женам других декабристов, тогда как Анненкова более сосредоточена на себе и своем муже.