рюриковичи годы жизни и правления

ПРАВЛЕНИЕ ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ

ПРАВЛЕНИЕ ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ

Династия Рюриковичей правила Русью семь с половиной веков.

Судьба нашей страны намертво сплетена с судьбой этого рода. Принадлежавшие к нему личности оказали заметное влияние на политику, культуру, веру, быт русского Средневековья. Их именами наполнены учебники, фильмы, исторические романы. Их живописные изображения висят в картинных галереях и украшают стены храмов. О их деяниях по сию пору спорят историки. Через жизни Рюриковичей видна жизнь русского народа — ведь они его известнейшие представители.

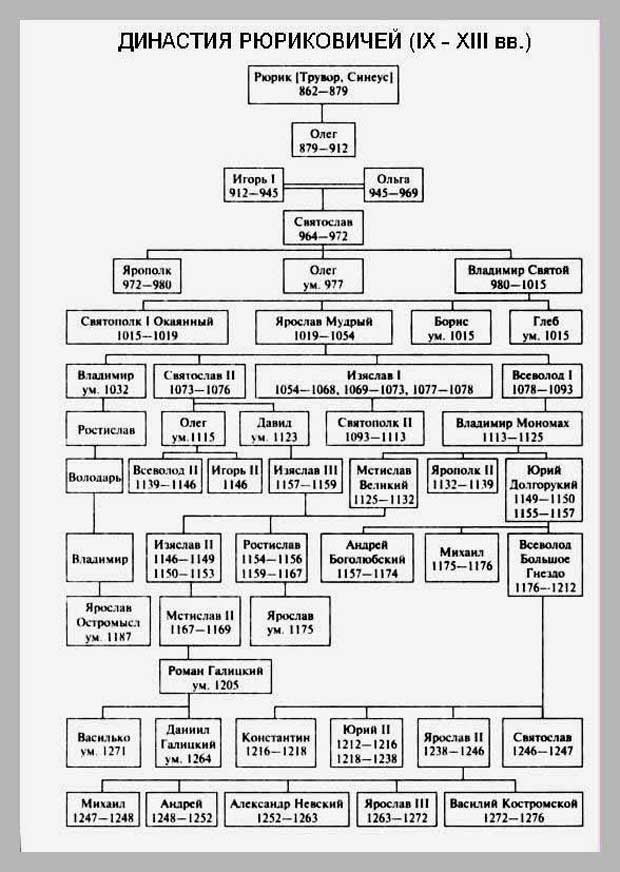

Генеалогическое древо Рюриковичей — кровеносная система, по которой веками текли живые соки государства Российского.

В конце IX столетия на Руси появится сам родоначальник династии, а в 1610 году потеряет власть последний государь из этого разветвленного семейства. Но еще очень долго вельможи Рюриковичи будут стоять у подножия русского трона и влиять на державные дела. Русская история знает сотни выдающихся личностей из рода Рюрика. Это ведь не только правители, но еще и знаменитые полководцы, православные святые, политические деятели, просветители, писатели и поэты — хотя помнят в первую очередь именно государей…

РЮРИКОВИЧИ

Династия Рюриковичей: от Рюрика до Ивана Грозного

Династия Рюриковичей — это род правителей, которые правили сначала в Древней Руси, а затем и Средневековой с 862 по 1598 год. То есть примерно 7 веков — с IX по XVI. Это одна из двух правящих династий в истории России, о которой надо знать практически все. В этой статье мы не только дадим краткую характеристику этой династии, но я расскажу, как запомнить генеалогическое древо (кто после кого правил).

Так что читайте статью до конца!

Родоначальники

Первый момент, более подробную генеалогию князей Древней Руси мы давали здесь. Второй момент. Я в этой статье не смогу разобрать прямо всех представителей этой династии по понятным причинам.

Всю Древнюю Русь, включая деятельность князей, я разобрал с своем бесплатном курсе «Древняя Русь: подготовка к ЕГЭ по истории». Теперь кратко о двух первых родоначальниках этой династии.

Рюрик

Первым представителем династии был легендарный, хотя в прочем вполне реальный Рюрик — варяг из Скандинавии. В начале 2000-х году нашли его курган. Известен он по Повести временных лет, в которой черным по белому написано, что он дескать пришел править в Новгород с двумя братьями — Синеусом и Трувором.

В дальнейшем историки и лингвисты обнаружили, что Синеус — означает «свой род», а Трувор — «верная дружина». Известный историк Игорь Данилевский затем проведет связь между этой красивой легендой с библейской легендой о трех братьях, и укажет, что Нестор-летописей имея религиозное и библейское мировоззрение просто не мог поступить иначе.

Собственно, больше историки о Рюрике ничего не знают.

Князь Олег

Верным дружинником, а вернее конунгом Рюрика был воин Олег, который стал регентом при малолетнем Ингваре (Игоре). Он известен тем, что в 882 году объединил Киев и Новгород, чем создал предпосылки для образования государства на Руси. Уверен, что вам в школе твердили, что Олег сделал это, чтобы создать государство…. 🙂

На самом же деле он хотел себе гарантировать безопасность торгового пути «Из варяг в греки». Поскольку когда ты сплавляешь товары по Днепру (а торговали тогда с Византией), ты не можешь гарантировать, что их не расхитят местные племена.

Кроме того, Олег совершил два похода на Византию.

При князе Владимире Святом произошла христианизация Руси, которая более детально разобрана здесь и здесь. При Ярославе Мудром была принята Русская Правда.

В дальнейшем будет масса князей и междоусобиц. Я далее прилагаю найденные мной на просторах Интернета инфографику по всем представителям династии Рюриковичей. Вы увидите как их древо (генеалогию), так и ключевые события их правления.

Очень прошу поделиться этим бесценным материалом в социальных сетях, со ссылкой на эту мою статью.

Древо

Схема-таблица династии Рюриковичей с датами правления князей

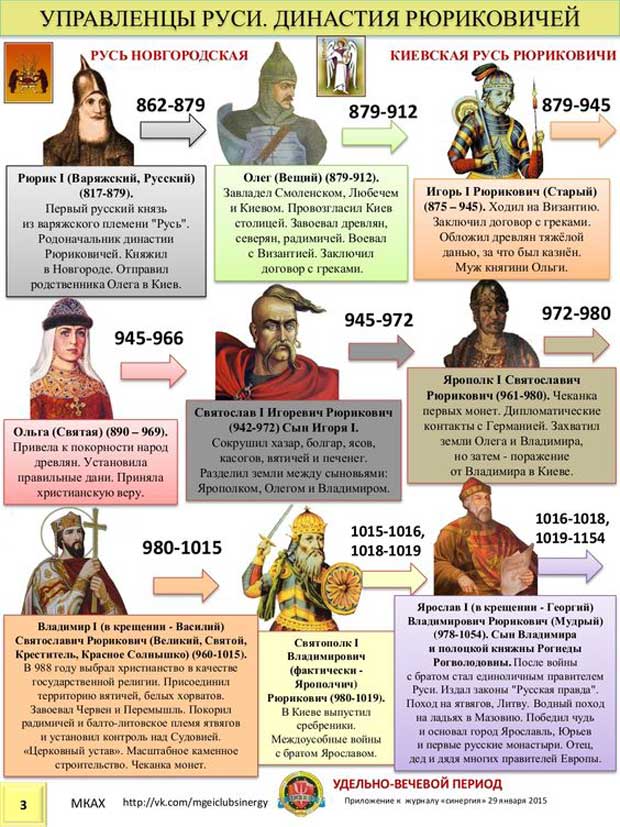

Правители Древней Руси от Рюрика до Ярослава Мудрого

Таблица Рюриковичей от Изяслава Ярославича до Вячеслава Владимировича

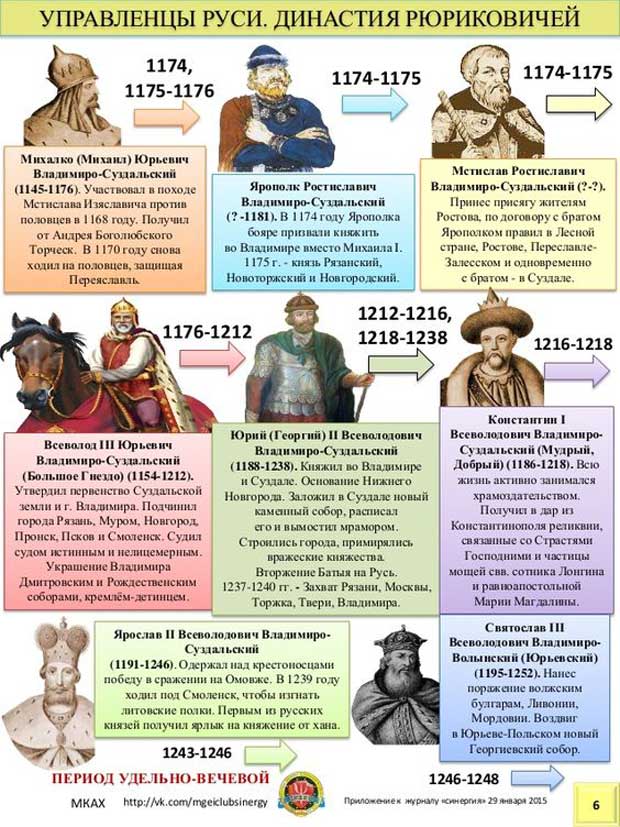

От Михаила Владимиро-Суздальского до Святослава 3

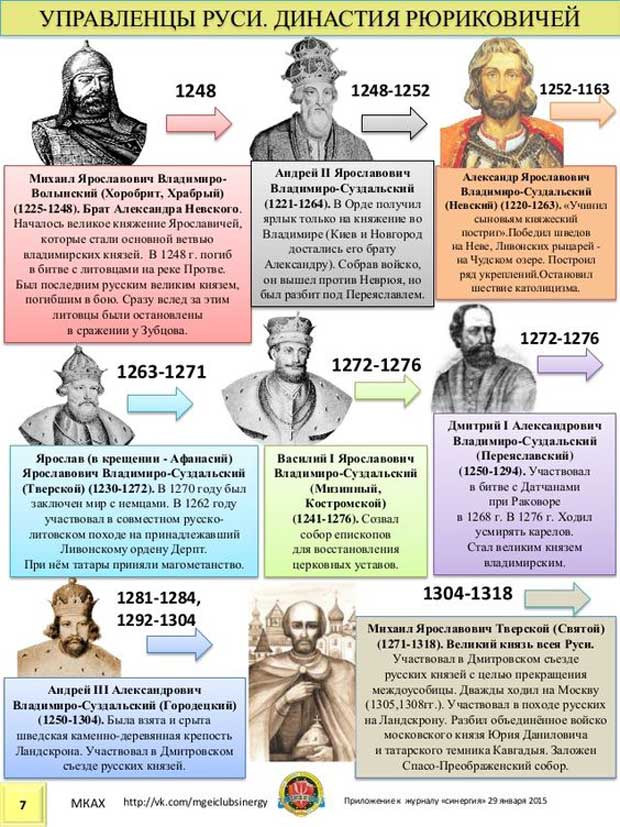

От Михаила Владимиро-Волынского до Михаила Тверского

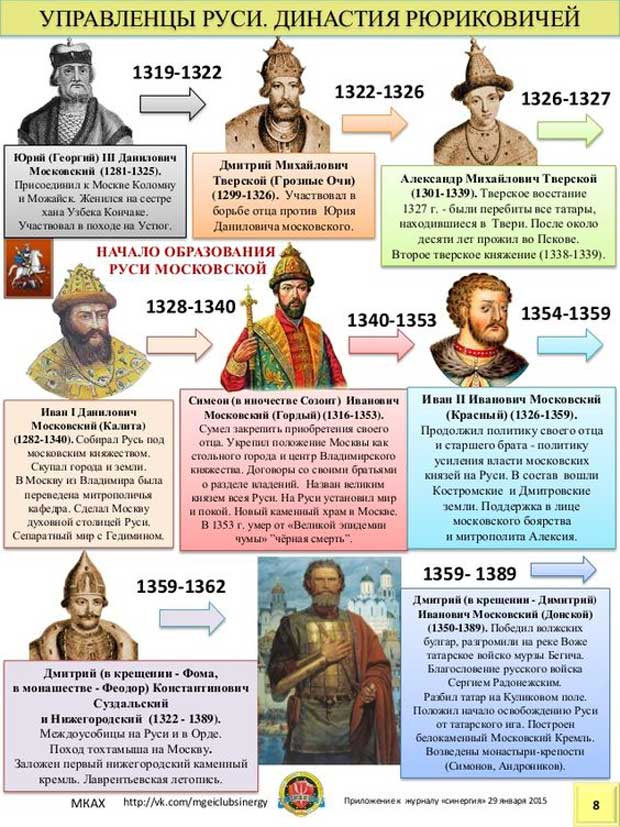

От Юрия Даниловича до Дмитрия Донского

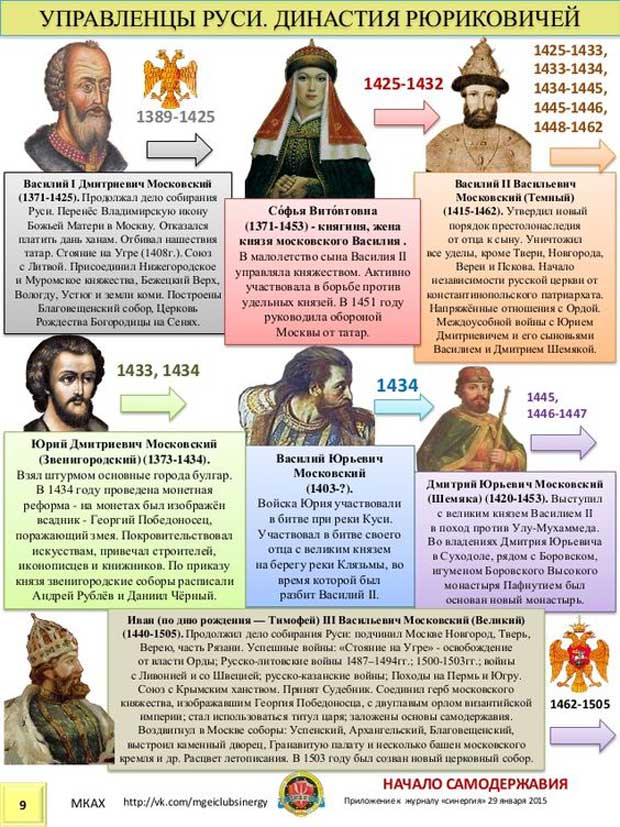

От Василия Первого до Ивана Третьего Великого

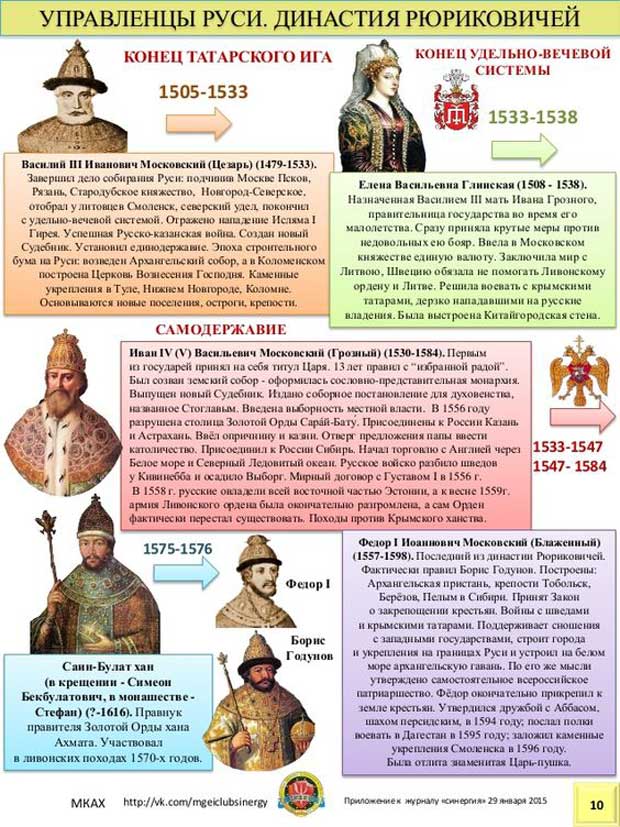

От Василия Третьего до Федора Иоанновича

Тут стоит напомнить, что династия Рюриковичей пресеклась Федором Иоанновичем в 1598 году. А Борис Годунов — это уже представитель другой династии — Годуновых, пусть в ней и было всего два правителя: сам Борис Годунов и его сын Федор, которого убили в конце мая — начале апреля 1605 года сторонники самозванца.

Инфографику составлял не я, поэтому и делаю такие оговорки.

Скачать одним файлом всю инфографику=>>

Как запомнить

И теперь, когда Вы увидели всю эту красоту, встает только один вопрос: «Как всё это выучить, блин?!»

И я отвечаю — прямо все это, прямо слово в слово учить для ЕГЭ и других экзаменов не нужно! Пустая это и никому ненужная работа — все это учить слово в слово. В своем курсе по истории я четко говорю, что надо учить для ЕГЭ, а чего не надо — не проверяет он этого, как ни старайся!

А так скажу следующее вам надо уметь писать эту генеалогию на листе А4 от руки: от Рюрика до Путина, с датами и повторением ключевых событий, которые при правителях произошли. А сверятся рекомендую с приведенным выше материалом, или с презентациями, в моем курсе. Там эта генеалогия тоже есть, только точнее в разы :).

Правители Руси. Династия Рюриковичей

Правители Руси. Династия Рюриковичей

Имя, фамилия, (прозвище), дата жизни, краткое жизнеописание

1. Рюрик I (Варяжский, Русский) (817-879)

Согласно легенде, призван славянами на княжение, основатель династии Рюриковичей. Рюрик прибыл на княжение со своей дружиной и братьями Синеусом и Трувором на землю славян около 862 года. Первоначально Рюрик расположился в местечке Ладога, а спустя год переехал в Новгород. Второй брат, Синеус, поселился на Белом озере, а третий, Трувор – в Изборске. Спустя некоторое время оба брата умерли, и славянами в северных землях стал править Рюрик. По одной из легенд погиб в походе.

2. Олег (Вещий) (879-912)

3. Игорь I Рюрикович (Старый) (875 – 945)

Унаследовал престол в малолетнем возрасте, реально страной по просьбе Рюрика до совершеннолетия великого князя правил опекун, князь Олег (Вещий). Покорил соседние племена, заставлял их платить дань, отражал нападение печенегов и предпринял поход в Грецию. Убит древлянами (привязан к верхушкам деревьев и разорван надвое).

4. Ольга (Святая) (890 – 969)

5. Святослав I Игоревич Рюрикович (942-972)

Унаследовал престол в малолетнем возрасте, до совершеннолетия реальным правителем была мать, княгиня Ольга (Святая). Присоединил вятичей, разбил хазаров, взял область Тьмутаракань, воевал на Дунае с болгарами. На возвратном пути Святослав не принял меры предосторожности и был убит печенегами у порогов Днепра.

6. Ярополк I Святославич Рюрикович (961-980)

Получил власть по распоряжению отца, Убит дружинниками брата, князя новгородского Владимира.

При поддержке скандинавской дружины отвоевал захваченный братом Ярополком Новгород, а затем завоевал Киев. Отобрал у поляков червонную Русь, воевал против болгар и печенегов. Греческим проповедникам удалось склонить и самого князя принять христианство. Крещение Владимира и его приближенных, а потом и всех киевлян, состоялось в 988 году. Греческие императоры, Василий и Константин, выдали замуж за Владимира свою сестру Анну. Христианство деятельно распространялось княжеской дружиной и священниками во всех местностях княжества.

Захватил Киев, нанеся военное поражение брату Святополку, после бежал в Новгород. В 1019 году одержал военную победу над братом Ярополком, после его смерти получил титул великого князя, в 1026 году по мирному договору с братом Мстиславом получил русские земли к востоку от Днепра, стал единственным правителем русской земли. В годы правления строил города, воздвигал церкви, учреждал школы и содействовал письменности на Руси. Ему же принадлежит заслуга издания первого свода юридических обычаев.

Старший сын Ярослава, после смерти отца получил престол по наследству, но после народного восстания в Киеве бежал в Польшук своему племяннику князю Болеславу II Смелому. В 1069 году вернулся на престол из изгнания при поддержке польских войск и 1073 году бежал в Польшу после осады Киева войсками братьев Святослава и Всеволода. В 1077 году получил великое княжение от младшего брата Всеволода, год спустя погиб в битве на Нежатиной Ниве.

11. Всеслав Брячиславич Полоцкий (Вещий, Волхв, Чародей) ()

Освобожден из тюрьмы и возведен на княжеский престол восставшими киевлянами в 1068 году, через год бежал в Полоцк, когда к Киеву подошел князь Изяслав I с польскими войсками.

Захватил Киев при поддержке брата Всеволода.

13. Всеволод I (в крещении — Андрей) Ярославич Рюрикович ()

Пришел в Киев на престол после смерти брата Святослава II, через год, в 1977 году, отдал великое княжение брату Изяславу I. После гибели брата в битве на Нежатиной Ниве, принял великое княжество.

14. Святополк II (в крещении — Михаил) Изяславич Рюрикович ()

15. Владимир II (в крещении — Василий) Всеволодович Рюрикович (Мономах) ()

Сын Всеволода и Анны, дочери византийского императора Константина Мономаха. Избран на княжение жителями Киева. Он выделялся своими большими способностями, редким умом, храбростью и неутомимостью.

16. Мстислав I (в крещении — Федор) Владимирович (Великий) Рюрикович ()

Унаследовал престол после смерти отца. Изгнал в Грецию половецких князей, а вместо их в городе Полоцке посадил править своего сына.

17. Ярополк II Владимирович Рюрикович ()

Стал великим князем после смерти брата — по приглашению киевлян. Брат Мстислава, Ярополк, сын Мономаха, вздумал передать удел не брату своему Вячеславу, а племяннику.

18. Вячеслав Владимирович Рюрикович ()

Сел на престол после смерти брата 22 февраля 1139 года, а 4 марта удалился в Туров, осажденный армией троюродного брата — князя черниговского Всеволода Ольговича. В июле 1150 года вошел в Киев, покинутый Юрием Долгоруким, через несколько дней изгнан Изяславом II в Вышгород. Получил официальную власть из рук Изяслава II, который остался реальным правителем государства, после смерти последнего вручил временную власть Святославу Всеволодовичу, племяннику покойного,— до прихода в Киев законного наследника престола.

Вынудил троюродного брата Вячеслава Владимировича уступить киевское княжение. Добившись великого княжения, Всеволод захотел закрепить киевский престол в своем роде и передал его брату своему Игорю Олеговичу.

20. Игорь II (в крещении — Георгий, в иночестве — Гавриил, по другим данным — Давид) Ольгович Рюрикович ()

Вступил на престол по завещанию покойного брата, через две недели взят в плен армией троюродного брата Изяслава Мстиславича, после плена пострижен в монастырь и вскоре убит.

21. Изяслав II (в крещении — Пантелеймон) Мстиславич Владимиро-Волынский ()

22. Георгий (Юрий) I Владимирович Рюрикович (Долгорукий) ()

Взошел на престол после военной победы над Изяславом II, через год бежал из Киева. Снова взошел на престол в август 1150 при поддержке галицкого князя Владимира, но удержался три месяца и уехал из Киева при приближении войск Изяслава. В 1152 году основал великокняжеский престол, отдельный от великого княжения киевского. Опасаясь военного столкновения, Изяслав III в 1155 году отдал киевский престол Юрию Долгорукому.

Сын Мстислава и внук В. Мономаха, в 1154 году получил власть по наследству после смерти брата Изяслава II. В том же году бежал из Киева в Смоленск после военного поражения.

Призван на великое княжение киевлянами, но отдал престол Юрию Долгорукому, опасаясь военного столкновения. После смерти Юрия Долгорукого занял киевский престол. В 1158 году был изгнан владимиро-волынскими и галицкими князьями. В 1150 году взял Киев военной силой, но скончался от ран, полученных на поле боя.

25. Андрей Юрьевич (Георгиевич) Владимиро-Суздальский (Боголюбский) ()

Приняв великокняжеский титул, Андрей Юрьевич переносит престол во Владимир на Клязьме, и с тех пор Киев начинает терять свое первенствующее положение. Суровый и строгий Андрей хотел быть самодержавным. Андрей Боголюбский беспощадно преследовал недовольных бояр, они составили заговор на жизнь Андрея и убили его.

26. Мстислав II Изяславич Владимиро-Волынский (?-1170)

27. Михалко (Михаил) Юрьевич Владимиро-Суздальский ()

Призван как опекун малолетнего племянника Юрия, унаследовавшего престол. Из-за внутренних распрей в княжестве вынужден был покинуть Владимир. Вернул себе законное право, на княжение, свергнув военной силой Мстислава.

Призван на престол в нарушение правил старшинства, принес присягу жителям Суздаля, по договору с братом Мстиславом правил в Юрьеве-Польском, Владимире и одновременно с братом — в Суздале. Бежал в Рязань, узнав о поражении брата от войск Михалко Юрьевича с союзниками.

Призван на престол в нарушение правил старшинства, принес присягу жителям Ростова, по договору с братом Ярополком правил в Лесной стране, Ростове, Переславле-Залесском и одновременно с братом — в Суздале. Потерпел поражение в битве с войсками Михалко Юрьевича и союзников.

30. Всеволод III Юрьевич Владимиро-Суздальский (Большое Гнездо) ()

31. Юрий (Георгий) II Всеволодович Владимиро-Суздальский ()

Получил престол по воле отца в обход законного наследника, старшего брата Константина. Юрий вел успешные войны с мордвою и волжскими болгарами. На самом крайнем пункте русских владений на Волге, он построил нижний Новгород. В его великокняжение на юго-востоке Европы из средней Азии появились монголы в 1224 году при Калке. Монголы нанесли страшное поражение сначала половцам, кочевавшим в южнорусских степях, а затем и русским князьям, пришедшим на помощь половцам. После битвы при Калке, монголы ушли в среднюю Азию и вернулись лишь спустя 13 лет под предводительством Батыя, они разорили княжество рязанское, суздальское, разбили большое войско великого князя при реке Сити, при чем пал здесь Юрий, громили южную Русь в продолжении двух лет и разрушили Киев. Все русские княжества должны были признать над собой тяжелое татарское иго, столицей орды сделался город Сарай на реке Волге.

32. Константин I Всеволодович Владимиро-Суздальский (Мудрый, Добрый) ()

Великокняжеский престол был передан Всеволодом III не старшему сыну Константину, которым он был недоволен, а второму сыну Юрию. Возникшей отсюда распри, сторону Юрия держал и третий сын Всеволода, Ярослав, но Мстислав принял сторону Константина. Константин и Мстислав победили (липецкая битва 1216г.) И Константин занял великокняжеский престол. После его смерти престол перешел к Юрию.

33. Ярослав II Всеволодович Владимиро-Суздальский ()

Унаследовал власть после смерти брата Юрия, в 1243 году получил от хана Батыя ярлык на великое княжение. Он деятельно заботился о восстановлении разоренной монголами Руси. Вероятно, был отравлен Таракиной, матерью хана Гуюка, во время пребывания в Золотой Орде.

34. Святослав III Всеволодович Владимиро-Волынский (Юрьевский) ()

Получил престол после смерти брата Ярослава II. Изгнан из Владимира племянником Михаилом в 1248 году.

35. Михаил Ярославович Владимиро-Волынский (Хоробрит, Храбрый) ()

В 1248 году изгнал дядю Святослава из Владимира. В том же году погиб в битве с литовцами.

36. Андрей II Ярославович Владимиро-Суздальский ()

37. Александр Ярославович Владимиро-Суздальский (Невский) ()

38. Ярослав (в крещении — Афанасий) Ярославович Владимиро-Суздальский (Тверской) ()

По смерти Александра Невского, спор между Василием и Ярославом, братьями Александра, из-за великокняжеского престола решен был ханом Берке в пользу Ярослава, кроме того, он до этого был приглашен новгородцами на княжение, но не сумел поладить с ними, призывал на них татар.

39. Василий I Ярославович Владимиро-Суздальский (Мизинный, Костромской) ()

Василий I, костромской, получив по старому порядку великокняжеский престол, обнаружил свои притязания на Новгород, где княжил уже Дмитрий, сын Александра Невского. Скоро он добился цели.

40. Дмитрий I Александрович Владимиро-Суздальский (Переяславский) ()

Занял престол во Владимире как старший в роде. Великокняжение Дмитрия-I протекло почти сплошь в борьбе с его братом Андреем Александровичем из-за великокняжеских прав. В 1281 году бежал Дмитрий от брата и сопровождавших его татарских полков, но, получив поддержку хана Ногая, вернулся снова на престол. В последствии бежал из Владимира при подходе татарских войск, посланных ханом Ногаем по просьбе брата Андрея и других русских князей.

41. Андрей III Александрович Владимиро-Суздальский (Городецкий) ()

Получил ярлык на великое княжение от хана Менгу-Тимура за взятку. Дважды вынуждал брата Дмитрия отдать ему престол. Преследуя возможно большее расширение своих владений за счет других княжеств, Андрей Александрович задумал овладеть Переславлем, в котором князь Иван Дмитриевич умер бездетным. Отсюда возникли междоусобицы между Тверью и Москвою, спор этот продолжался и после смерти Андрея.

42. Михаил Ярославович Тверской (Святой) ()

Михаил Ярославович тверской, дав больше выходу (дани) хану, получил ярлык на великокняжение преимущественно перед Юрием Даниловичем, князем московским. Но в то время как он воевал с Новгородом, Юрий при помощи коварного ханского посла Кавгадыя успел оклеветать Михаила перед ханом Узбеком. Узбек вызвал Михаила в орду, где долго его мучил, а затем отдал в руки убийц. Михаил при этом, чтобы не навлечь несчастья на головы своих ближних, не согласился воспользоваться возможностью бегства.

43. Юрий (Георгий) III Данилович Московский ()

44. Дмитрий Михайлович Тверской (Грозные Очи) ()

Получил ярлык на великое княжение, обвинив Юрия III в несправедливом княжении и утаивании части дани. Дмитрий Михайлович, прозванный «грозные очи», за убийство Юрия-III, был казнен ханом за самоуправство.

45. Александр Михайлович Тверской ()

46. Иван I Данилович Московский (Калита) ()

Получил ярлык на великое княжение от хана Узбека. Иоанн-I Данилович князь осторожный и хитрый, прозванный за свою бережливость Калитою (кошель для денег), опустошил тверское княжество при помощи татар, воспользовавшись случаем насилия возмутившихся тверичан над татарами. Он принял на себя сбор дани со всей Руси для татар и сильно благодаря этому обогатившись, скупал города у удельных князей. В 1326 году митрополия из Владимира, благодаря стараниям Калиты, была перенесена в Москву, и здесь же, по мысли митрополита Петра, заложен Успенский собор. С этих пор Москва как место пребывания митрополита всея Руси, приобретает значение российского центра.

47. Симеон (Созонт) Иванович Московский (Гордый) ()

Получил ярлык на великое княжение от хана Узбека в нарушение порядка престолонаследия. Симеон относился к другим русским князьям как к своим подручникам, умер он бездетный от моровой язвы.

48. Иван II Иванович Московский (Красный) ()

Получил ярлык на великое княжение от хана Джанибека, реальным правителем являлся митрополит Киевский и всея Руси Алексий, который пользовался большим значением в Орде. За это время значительно улучшились отношения Москвы с татарами.

49. Дмитрий (в крещении — Фома, в монашестве — Феодор) Константинович Суздальский и Нижегородский (1

Получил ярлык на великое княжение от хана Невруса, реальным правителем являлся митрополит Киевский и всея Руси Алексий. Лишился ярлыка на великое княжение по решению хана Мюрида, затем получил ярлык, но был изгнан из Владимира войсками Дмитрия Донского.

50. Дмитрий (в крещении — Димитрий) Иванович Московский (Донской) ()

51. Василий I Дмитриевич Московский ()

52. Василий II Васильевич Московский (Темный) ()

53. Юрий Дмитриевич Московский (Звенигородский) ()

Одержал военную победу над племянником, Василием II, и занял Москву, но не имея политической поддержки вернул престол Василию –II. В апреле 1434 года снова захватил престол и вскоре скоропостижно скончался.

54. Василий Юрьевич Московский (Косой) (1403-?)

Провозгласил себя великим князем, но не был признан другими князьями, изгнан из Москвы.

55. Дмитрий Юрьевич Московский (Шемяка) ()

Взял власть в Москве, воспользовавшись пленением Василия II сыновьями хана Улу-Мухаммеда. Бежал в Углич после возвращения Василия II с ордынским войском. В 1446 году взял власть, опираясь на князей и жителей Москвы, недовольных правлением Василия II. Москва была захвачена сторонниками Василия Темного в период отсутствия Шемяки в городе.

56. Иван (по дню рождения — Тимофей) III Васильевич Московский (Великий) ()

57. Василий III Иванович Московский ()

58. Елена Васильевна Глинская (1

59. Иван IV (V) Васильевич Московский (Грозный) ()

60. Саин-Булат хан (в крещении — Симеон Бекбулатович, в монашестве — Стефан) (?-1616)

61. Федор I Иоаннович Московский (Блаженный) ()

Взошел на престол после смерти отца (ввиду физического и душевного нездоровья царя страной управлял опекунский совет вельмож, затем боярин Борис Годунов. Удалив опалой и ссылкой всех своих противников, Годунов окружил себя преданными людьми и сделался полновластным правителем государства. Он поддерживает сношения с западными государствами, строит города и укрепления на границах Руси и устроил на белом море архангельскую гавань. По его же мысли утверждено самостоятельное всероссийское патриаршество и окончательно прикреплены к земле крестьяне в 1591 году был убит царевич Дмитрий, брат бездетного царя Федора и его наследник, а спустя шесть лет скончался и сам Федор.

Правители Руси. Нединастические правители

Имя, фамилия, (прозвище), дата жизни, краткое жизнеописание

1. Борис Федорович Годунов (15

2. Федор Борисович Годунов (1

Унаследовал престол от отца Бориса. В результате мятежа 1605 году был убит войском Лжедмитрий.

3. Дмитрий Иванович (Григорий Отрепьев) (Лжедимитрий I) ()

Григорий Отрепьев, беглый монах, поддерживаемый поляками, объявил себя царевичем Дмитрием, который будто бы спасся от убийц в Угличе. С несколькими тысячами человек вступил он в Россию. Высланное на встречу войско перешло на сторону Лжедмитрия, который и был признан ими царем, причем Федор Годунов был убит. Лжедмитрий был человек очень развитой, отличался умом, усердно занимался государственными делами, но возбудил к себе неудовольствие народа и духовенства неуважением к старым русским обычаям. Бояре, распустив слух о самозванце царе, во главе с Василием Шуйским составили заговор и убили Лжедмитрия.

4. Василий IV Иванович Шуйский ()

5. Федор Иванович Мстиславский (?-?)

После свержения царя Василия Шуйского, возглавил правительство, так называемое «Семибоярщина» (Федор Мстиславский, Иван Воротынский, Василий Голицын, Иван Романов, Федор Шереметев, Андрей Трубецкой, Борис Лыков). В августе 1610 года правительство передало власть призванному на русский престол сыну польского короля.

6. Владислав Жигимонтович (позднее — король Польши Владислав IV Ваза) (Польский) ()

Правители Руси, Российской империи. Династия Романовых

Имя, фамилия, (прозвище), дата жизни, краткое жизнеописание

1. Михаил Федорович Романов (Кроткий) (12.07.1596-13.07.1645)

Первый русский царь из династии Романовых, Царь всея Руси (г. Москва), годы правления 21.02.1 гг.

2. Алексей Михайлович Романов (Тишайший) (19.03.1629-29.01.1676)

Царь всея Руси (г. Москва), годы правления 13.07.1 гг.

3. Федор III Алексеевич Романов (30.05.1661-27.04.1682)

Царь всея Руси (г. Москва), годы правления 30.01.1 гг.

4. Иван V Алексеевич Романов (27.08.1)

Царь всея Руси (г. Москва), годы правления 25.05.1 гг.

Сын царя Алексея Михайловича «Тишайшего» и царицы Марии Ильиничны, урожденной Милославской, брат Петра I. Когда в 1682 его старший брат, царь Федор Алексеевич, умер, не оставив наследника, 16-летний Иоанн Алексеевич, как следующий по старшинству, должен был наследовать престол. Оба брата, один из-за нездоровья, другой из-за возраста, не могли участвовать в борьбе за власть. Вместо них боролись их родственники: за Ивана — сестра, царевна Софья и Милославские, родственники его матери; за Петра — Нарышкины, родственники второй жены Алексея Михайловича. Дело не обошлось без кровавого бунта стрельцов. Благодаря стрелецкому бунту, 25 июня 1682 Иван V Алексеевич и Пётр I Алексеевич венчались на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Для них был сооружён особый трон с двумя сиденьями, в настоящее время хранящийся в Оружейной палате. Правила Русью в это время царевна София. В 1696 г. Иван скоропостижно скончался в Москве и похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

5. Софья Алексеевна Романова (05.09.1657-03.07.1704)

Правительница (царевна) всея Руси (г. Москва), годы правления 29.05.1 гг.

Дочь царя Алексея Михайловича и его первой жены — Марии Ильинишны Милославской. Софья пришла к власти, опираясь на своего фаворита Василия Голицына и стрельцов. 15 сентября 1682 стала регентшей при малолетних братьях Иване и Петре. Она прекратила волнения раскольников, обуздала бунтовавших стрельцов, заключила выгодный для России «вечный мир» с поляками и нерчинский договор с Китаем. В 1687 и 1689 под руководством Василия Голицына были предприняты походы против крымских татар, но они были неудачны. В 1687 была образована Славяно-греко-латинская академия. 21 июля 1687 в Париж прибыло первое русское посольство. Софья пала жертвою своего властолюбия. Петр проник в ее замыслы и заточил ее в Новодевичий монастырь, где она и умерла в 1704. Похоронена в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря в Москве.

6. Петр I Алексеевич Романов (30.05.1672-28.01.1725)

7. Екатерина I Алексеевна (Марта Самуиловна Скавронская) (05.04.1684-06.05.1727)

Императрица Российской Империи (г. Санкт – Петербург), годы правления 28.01.1 гг.

8. Петр II Алексеевич Романов (12.10.1715-19.01.1730)

Император Российской Империи (г. Санкт – Петербург), годы правления 07.05.1 гг.

9. Анна Ивановна (28.01.1693-17.10.1740)

Императрица Российской Империи (г. Санкт – Петербург), годы правления 04.02.1 гг.

10. Иван VI Антонович Романов (12.08.1740-05.07.1764)

Император Российской Империи (г. Санкт – Петербург), годы правления 17.10.1 гг.

11. Елизавета Петровна Романова (18.12.17

Императрица Российской Империи (г. Санкт – Петербург), годы правления 25.11.1 гг.

12. Петр III Федорович (Карл-Петер Ульрих) (10.02.1)

Император Российской Империи (г. Санкт – Петербург), годы фактического правления 25.12.1 гг.

13. Екатерина II Алексеевна Романова (Софья-Августа-Фредерика) (Великая) (21.04.1729-06.11.1796)

Императрица Российской Империи (г. Санкт – Петербург), годы правления 28.06.1 гг.

14. Павел I Петрович Романов (20.09.1754-12.03.1801)

Император Российской Империи (г. Санкт – Петербург), годы правления 06.11.1 гг.

15. Александр I Павлович Романов (Благословенный) (12.12.1777-19.11.1825)

Император Российской Империи (г. Санкт – Петербург), годы правления 12.03.1 гг.

Первые годы царствования императора были исполнены самых радужных надежд. Ряд освободительных мер разного рода вызвал восторг в обществе. Но усложнившиеся внешние отношения отвлекли внимание от внутренних задач. Александр-I был вынужден бороться с наполеоном в начале в союзе с Австрией, при чем русские были разбиты при Аустерлице: Потом в союзе с Пруссией. После поражения русских при Фридланде, Александр заключил тильзинский мир. Россия приняла континентальную систему наполеона, т. е. обязалась не вести торговлю с Англией. Тягость этой системы для России, нарушение своих обещаний со стороны наполеона повели к разрыву и войне 1812 года. Наполеон во главе громадной армии вторгся в Россию: Русские стали отступать внутрь страны: Такой тактики держались полководцы Барклай де Толли и Кутузов (совет в Филях). Кровопролитная битва произошла на Бородинском поле, но безрезультатно. Наполеон занял Москву, но она была сожжена жителями. Наполеон двинулся на юг. По пути он был разбит при Малоярославце. При переправе через реку Березина были почти уничтожены самые остатки великой армии. 25 декабря 1812 года, Россия праздновала освобождение русской земли от нашествия. Продолжая борьбу с Наполеоном вне пределов России в союзе с Пруссией, Австрией и Швецией, Александр-I в 1814 году, после ряда блестящих побед при Кульме, Лейпциге и Фер-Шампенуазе, торжественно вступил в Париж. В 1815 году на «венском конгрессе» герцогство Варшавское присоединилось к России и заключен «священный союз» между Россией, Пруссией и Австрией. Из реформ императора Александра-I особенно замечательны: Учреждение государственного совета (1800), министерств (1802) и комитета министров, основание казанского, харьковского и петербургского университетов, а также педагогических институтов, гимназий. Царско-сельские лицеи и корпуса, принятие мер по устройству крестьянского сословия, с целью облегчения их значительного быта. Наиболее значительными сподвижниками императора были: В начале Новосильцев, Строганов, Кочубей, затем Сперанский и в конце царствования Аракчеев. Император Александр-I скончался бездетным от брюшного тифа.

16. Константин Павлович Романов ()

Отказался от престола в 1822 г. в письме Александру I, повторно подтвердил отказ в письме Николаю I 12.12.1825 году.

17. Николай I Павлович Романов (Подвиголюбивый, Палкин) (25.05.1796-18.02.1855)

Император Российской Империи (г. Санкт – Петербург), годы правления 14.12.1 гг.

Вследствии отречения от престола Константина Павловича, брата императора Александра-I, на престол вступил его младший брат император Николай-I. В войне с Персией он приобрел в 1828 году по туркманчайскому миру ханства Эриванское и Нахичеванское и получил большую контрибуцию. Война Турции из-за угнетаемой ею Греции, после ряда побед русских над турками, кончилась андрианопольским миром, по которому признана независимость Греции, реки прут и Дунай определены границами России и обеспечена возможность безопасного существования Сербии. Польское восстание после ряда сражений было подавлено в 1832 году, конституция в Польше была уничтожена. В 1839 году последовало воссоединение униатов с православной церковью. В следствии нового разрыва с Турцией, которой на помощь явилась Англия, Франция и Сардиния, императору Николаю-I пришлось выдержать с сильнейшим врагом упорную борьбу. Они сосредоточились в Севастополе, геройски защищаемом русскими войсками. В 1853 году в сражении при Синопе был истреблен весь турецкий флот. Во время обороны Севастополя император Николай-I внезапно заболел и скончался. Плодотворная деятельность императора Николая-I по внутреннему устройству России ознаменовалась: Изданием в 1830 году «полного собрание законов российской империи», 45-и томах (этим делом руководил Сперанский и был щедро награжден императором, он был возведен в графское достоинство и получил орден Андрея первозванного). Принятием мер по улучшению быта крестьян, основанием киевского университета святого Владимира, технологического и педагогического институтов, военной академии, училища правоведения и кадетских корпусов, проведением николаевской и царско-сельской железных дорог.

18. Александр II Николаевич Романов (Освободитель) (17.04.1818-01.03.1881)

Император Российской Империи (г. Санкт – Петербург), годы правления 19.02.1 гг.

19. Александр III Александрович Романов (Миротворец) (26.02.1845-20.10.1894)

Император Российской Империи (г. Санкт – Петербург), годы правления 02.03.1 гг.

Опытный в делах государственных уже при вступлении на престол император Александр-III обнаружил много твердости и самообладания в управлении государством. Император Александр-III много заботился о нуждах крестьянского сословия. Дал новую власть в лице «земских начальников», учредил церковноприходские школы, в интересах улучшения народного хозяйства было учреждено министерство земледелия. Проведение новых железных дорог, из которых наиболее замечательны: Сибирская и среднеазиатская, способствовало подъему русской торговли и промышленности. Энергично заботясь об усилении военного положения России и укрепления с этой целью границы России и с суши и со стороны моря, император держался мудрой политики невмешательства в европейские дела. В 1892 году император Александр-III вступил в дружественную связь с Францией, впервые ознаменовавшей прибытием французской эскадры в Кронштадт. Император после тяжкой болезни скончался в Ливадии 20 октября 1894 года.

20. Николай II Александрович Романов (Кровавый) (06.05.1868-17.07.1918)

Император Российской Империи (г. Санкт – Петербург), годы правления 20.10.1 гг.

, старший сын умершего императора Александра-III, своей миролюбивой политикой и сердечной отзывчивостью, сразу привлек к себе сердца как своих верноподданных, так и людей всего мира. Оставаясь верным государственным традициям своего державного отца, государь Николай Александрович, в неусыпных заботах о благе народном, целым рядом манифестов выразил свою любовь не только к своим подданным, но и вообще к человечеству. В этом случае замечателен императорский манифест 12 августа 1898 года, с предложением к державам о всеобщем разоружении. Созванная в Гааге для обсуждения этого предложения конференция из представителей держав выработала ряд мер, имеющее целью предотвратить кровавое столкновение народов. Отрекся от престола. 17 июля 1918 г. в час ночи в доме Ипатьева (Екатеринбург) Николай II, его жена Александра Федоровна, сын — наследник престола Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия были расстреляны. Вместе с ними были расстреляны четверо человек, приближенных к императору.

21. Михаил Александрович Романов ()

Император Российской Империи (г. Петроград), годы правления 1 день в 1917.

Получил право на престол в результате отречения брата. Передал решение о форме правления на рассмотрение Учредительного собрания.

Руководители Российской Республики

Имя, фамилия, (прозвище), дата жизни, краткое жизнеописание

1. Георгий Евгеньевич Львов (21.10.1861-07.03.1925 гг.)

В годы первой мировой войны являлся председателем Всероссийского земского союза. Львов указом императора назначен председателем Совета министров за час до отречения Николая II. После Февральской революции — Министр-председатель и министр внутренних дел первого Временного правительства, возглавлял также первое коалиционное правительство. После Октябрьской революции поселился в Тюмени, зимой 1918 года был арестован, переведён в Екатеринбург. Через 3 месяца Львова, выпустили до суда под подписку о невыезде, и Львов тут же покинул Екатеринбург, пробрался в Омск, освобождённый от большевиков восставшим Чехословацким корпусом. Образованное в Омске Временное Сибирское правительство во главе с П. Вологодским поручило Львову выехать в США для встречи с президентом В. Вильсоном и другими государственными деятелями. В октябре приехал в Америку. В ноябре 1918 года мировая война закончилась, началась подготовка к мирной конференции в Париже и Львов возвращается во Францию, где в 1918—1920 стоял во главе Русского политического совещания в Париже.

2. Александр Федорович Керенский (22.04.1881-11.06.1970 гг.)

Юрист, приобрел известность, выступая защитником в политических процессах. В 1912 г. был избран в IV Государственную думу, где входил во фракцию трудовиков и являлся ее председателем. В годы первой мировой войны — социал-шовинист.

После того, как в полночь с 26 на 27 февраля 1917 года сессия Думы была прервана указом Николая II, Керенский на Совете старейшин думы 27 февраля призвал не подчиняться царской воле. В тот же день он вошел в состав сформированного Советом старейшин Временного комитета Государственной думы и в состав Военной комиссии, руководившей действиями революционных сил против полиции. Под руководством Керенского была произведена замена охраны Таврического дворца отрядами восставших солдат, матросов и рабочих. Под его прямым давлением великий князь Михаил Александрович 3 марта принял решение отказаться от прав на российскую корону. 8 июля Александр Керенский становится министром-председателем, сохранив за собой пост военного и морского министра. Став главой государства, Керенский предпринял ряд мер направленных на стабилизацию политической ситуации, укрепление государственной власти. Он вновь ввел смертную казнь на фронте (12 июля), осуществил замену царских денежных знаков на новые, получившие в народе название керенок. Формирование нового правительства шло с большим трудом. 21 июля Керенский даже подавал в отставку, но все же, после напряженных переговоров с кадетами, 24 июля 1917 года второе коалиционное правительство было сформировано. 24 октября на заседании Предпарламента министр-председатель сообщил о начале вооруженного восстания и потребовал предоставить ему особые полномочия. Вечером того же дня Александр Керенский сообщил о намерении Временного правительства подать в отставку. День 25 октября он провел в Зимнем дворце и штабе Петроградского военного округа. Отряды Красной гвардии при поддержке частей петроградского гарнизона и матросов-балтийцев захватывали важнейшие здания столицы. Какого-либо сопротивления Керенский организовать не cмог и на автомобиле выехал из Петрограда навстречу вызванным с фронта войскам. В Гатчине он едва не был арестован, но вечером того же дня прибыл в Псков, в штаб Северного фронта. В это время красногвардейцы овладели Зимним дворцом. Временное правительство было свергнуто. Бежал из Петербурга и возглавил мятеж против Советской власти. После разгрома мятежа в ноябре 1917 г. бежал на Дон. В 1918г. эмигрировал во Францию. С 1940 г. жил в США. Активный деятель белой эмиграции, один из организаторов контрреволюционной «Лиги борьбы за народную свободу». Умер в 1970 г. в Нью-Йорке.

Руководители Советской России и СССР

Имя, фамилия, (прозвище), дата жизни, краткое жизнеописание

Политический и государственный деятель, продолжатель дела К. Маркса и Ф. Энгельса, организатор Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), основатель Советского социалистического государства, Председатель Совета Народных Комиссаров, годы правления 26.10.1 гг. (фактически до 1922 г.) (г. Петроград, с 1918 — г. Москва).

Родился в Симбирске 22 апреля 1870 г. Окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью в 1887 г., был принят в Казанский университет, но через три месяца после поступления был исключен за участие в студенческих «беспорядках». Лишь через три года после исключения из университета, в 1890 г. удалось добиться разрешения сдать экзамены экстерном. В два срока (весной и осенью 1891 г.) сдал экзамен при Петербургском университете. В 1895 г. знакомится за границей с группой «Освобождение труда», что оказало на него огромное влияние и ускорило его вступление в борьбу за создание в том же году Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». За организацию и деятельность данного Союза был арестован, провел один год и два месяца в тюрьме, сослан на три года в ссылку в село Шушенское Минусинского уезда Красноярского края. Вернувшись из ссылки в феврале 1900 г., Ленин организует издание газеты «Искра», сыгравшей огромную роль в создании в 1903 г. РСДРП. На ее втором съезде большинство делегатов во главе с Лениным стояло за более революционное и четкое определение того, кто должен быть членом партии, за более деловую организацию руководящих органов партии. Отсюда пошло разделение на большевиков и меньшевиков. Активное участие Ленин принял в первой российской революции. Подверг резкой критике так называемую Булыгинскую (совещательную) думу, дал лозунг ее бойкота. Указывал на необходимость подготовки вооруженного восстания, активно поддержал представителей социал-демократии из Государственной думы.

Восстание состоялось 25 октября 1917 г. по старому стилю. В этот день вечером на первом заседании II съезда Советов Ленин выступил с провозглашением советской власти и ее первых двух декретов: о прекращении войны и передачи всей помещичьей территории и частновладельческой земли в безвозмездное пользование трудящихся. умер в Горках 21 января 1924 года в 18 часов 50 минут, не дожив трех месяцев до 54 лет. Тело покоится в Мавзолее на Красной площади в Москве.

2. Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (21.12.1 гг.)

1 марта 1953 года лежащего без чувств Иосифа Виссарионовича Сталина обнаружила охрана кунцевской дачи. 2 марта 1953 у Иосифа Сталина произошел инсульт. Но его лечащие врачи были арестованы. 5 марта 1953 г. он скончался. Похоронен на Красной площади в Москве.

3. Георгий Максимилианович Маленков (.)

Советский государственный и партийный деятель. Герой Социалистического Труда (1943 г.). Внук царского полковника. Председатель Совета Министров СССР, годы правления 05.03.1 гг. (г. Москва)

4. Никита Сергеевич Хрущев (17.04.1894-11.09.1971 гг.)

Советский государственный и партийный деятель. Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР с 1958 по 1964 годы. Герой Советского Союза, Трижды Герой Социалистического Труда. Первый лауреат Шевченковской премии, годы правления 07.09.1 гг. (г. Москва).

В годы Второй мировой войны Хрущев занимал пост политического комиссара высшего ранга (члена военных советов ряда фронтов) и в 1943 году получил звание генерал-лейтенанта; руководил партизанским движением за линией фронта. В первые послевоенные годы возглавлял правительство на Украине. В декабре 1947 года Хрущев вновь возглавил коммунистическую партию Украины, став первым секретарем ЦК КП(б) Украины; занимал этот пост до своего переезда в Москву в декабре 1949 года, где стал первым секретарем Московского комитета партии и секретарем ЦК ВКП(б). Хрущев выступил инициатором укрупнения коллективных хозяйств (колхозов). После смерти Сталина, когда председатель совета министров оставил пост секретаря ЦК, Хрущев стал «хозяином» партаппарата, хотя вплоть до сентября 1953 года и не имел титула первого секретаря. В период с марта по июнь 1953 года предпринял попытку захвата власти. В целях устранения Берии Хрущев пошел на союз с Маленковым. В сентябре 1953 года он занял пост Первого секретаря ЦК КПСС. В июне 1953 года между Маленковым и Хрущевым началась борьба за власть, победу в которой одержал Хрущев. В начале 1954 года он объявил о начале грандиозной программы освоения целинных земель с целью увеличения производства зерна, а в октябре того же года возглавил советскую делегацию в Пекине.

Советский государственный и партийный деятель. Первый секретарь ЦК КПСС. 14.10.1 гг., Генеральный секретарь ЦК КПСС 08.04.1 гг., Председатель Президиума Верховного Совета СССР 16.07.1 гг., Маршал Советского Союза (1976 г.), Герой Социалистического Труда (1961 г.) и четырежды Герой Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981 гг.), Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1973 г.) и Ленинской премии по литературе (1979 г.), годы правления 14.10.1(г. Москва).

6. Юрий Владимирович Андропов (15.06.1 гг.)

Советский государственный и политический деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС (1гг.), Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1983 – 1984 гг.), Председатель КГБ СССР (1967 – 1982 гг.), годы правления 12.11.1 (г. Москва).

Юрий Владимирович Андропов родился 15 июня 1914 году на ст. Нагутская Курсавского района Ставропольского края. Константинович, окончил Харьковский институт железнодорожного транспорта, работал околоточным мастером на ст. Нагутская. Мать, Евгения Карловна, была учительницей музыки и немецкого языка. В 1930 году он начал трудовую деятельность слесарем в механических мастерских, был рабочим телеграфа, потом матросом на судах Волжского пароходства. В июне 1940 г. был направлен на работу в Карело-Финскую ССР. На первом организационном пленуме ЦК ЛКСМ КФССР, состоявшемся 3 июня 1940 года, был избран первым секретарем ЦК ЛКСМ. В годы Великой Отечественной войны проводил большую работу по организации партизанских отрядов, подпольных райкомов и групп.

С 18 мая 1967 по 26 мая 1982 — руководитель КГБ. В этом статусе Андропов был утверждён кандидатом в члены Политбюро (с 21 июня 1967 по 27 апреля 1973), а затем и членом Политбюро (c 27 апреля 1973 по 9 февраля 1984). В мае 1982 Андропов вновь был избран секретарём ЦК (с 24 мая по 12 ноября 1982) и оставил руководство КГБ. Уже тогда многие восприняли это как назначение преемника одряхлевшему Брежневу. 12 ноября 1982 г. Андропов избран Пленумом ЦК генеральным секретарём ЦК КПСС. Андропов упрочил своё положение, став Председателем Президиума Верховного Совета СССР 16 июня 1983. Андропов умер 9 февраля 1984 из-за отказа почек вследствие, многолетней подагры. Похоронен на Красной площади в Москве у кремлёвской стены. Преемником стал представитель консервативного крыла советских коммунистов Константин Устинович Черненко.

7. Константин Устинович Черненко (11.09.1 гг.)

Советский государственный и политический деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС с 13 февраля 1984, Председатель Президиума Верховного Совета СССР с 11 апреля 1984 (депутат — с 1966-го). Член КПСС с 1931 года, ЦК КПСС — с 1971 года (кандидат с 1966-го), член Политбюро ЦК КПСС с 1978 года (кандидат с 1977-го). Трижды Герой Социалистического труда, годы правления 13.02.1 гг. (г. Москва).

С 1977 г. Брежнев становится Председателем Президиума Верховного Совета СССР, Черненко — кандидатом в члены Политбюро, а с 1978 г. — членом Политбюро ЦК КПСС. Награждая себя, Брежнев не забывал и о своем соратнике: в 1976 г. Брежнев награжден третьей, а Черненко — первой Звездой Героя Социалистического Труда; в 1981 г. на груди у Брежнева разместилась пятая звезда, у Черненко — вторая. В период правления Брежнева Черненко был заведующим общим отделом ЦК КПСС, через него проходило большое количество документов и целых досье на верхушку партии. 13 февраля 1984 г. единогласно был выбран Генеральным секретарем ЦК КПСС. К власти в огромной державе пришел человек, нигде и никогда не работавший на самостоятельном участке. К этому времени 72-летний Черненко был уже очень тяжело болен и рассматривался как промежуточная фигура. Значительную часть своего правления он провёл в Центральной Клинической Больнице. Константин Устинович скончался 10 марта 1985 года в Москве, после года и двадцати пяти дней правления и стал последним похороненным у Кремлёвской стены. Кончиной Черненко завершился пятилетний период, в течение которого значительная часть брежневского Политбюро ушла из жизни. Он оказался самым престарелым из всех советских лидеров, когда-либо получавших пост Генерального Секретаря. Его преемником на этом посту уже на другой день был избран Михаил Горбачёв, однако Председателем Президиума Верховного Совета, вопреки восьмилетней традиции совмещать эти посты, был назначен бессменный министр иностранных дел Андрей Громыко, который был даже старше Черненко.

8. Михаил Сергеевич Горбачев (02.03.1931 г.)

15 марта 1990 года Михаил Горбачёв был избран Президентом СССР. Одновременно до декабря 1991 являлся Председателем Совета обороны СССР, Верховным Главнокомандующим Вооружённых Сил СССР. Находясь на вершине власти, Горбачёв проводил многочисленные реформы и кампании, которые в дальнейшем привели к рыночной экономике, уничтожению монопольной власти КПСС и распаду СССР. Во время попытки государственного переворота в 1991 году был отстранён от власти вице-президентом Геннадием Янаевым и изолирован в Форосе, после восстановления законной власти вернулся на свой пост, который занимал до распада СССР в декабре 1991 г. После подписания Беловежских соглашений (в обход возражений Горбачёва), и фактической денонсации союзного договора, 25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв сложил с себя полномочия главы государства. С января 1992 по настоящее время — Президент Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачёв-Фонд). Одновременно с марта 1993 года по 1996 год — президент, а с 1996 года — председатель правления Международного Зелёного Креста.

В 1996 году выставил свою кандидатуру на выборах Президента Российской Федерации и по результатам голосования набрал голосов (0,51 %). В 2000 году стал главой Российской объединённой социал-демократической партии, которая в 2001 году влилась в Социал-демократическую партию России (СДПР); с 2001 по 2004 год — лидер СДПР. 12 июля 2007 года СДПР была ликвидирована (снята с регистрации) по решению Верховного суда Российской Федерации. Супруга — Раиса Максимовна Горбачёва (урождённая Титаренко), умерла в 1999 году от лейкоза. Более 30 лет жила и работала в Москве. Дочь — Ирина Михайловна, работает в Москве. Внучки — Ксения и Анастасия. Правнучка — Александра.

Президенты Российской Федерации

Имя, фамилия, (прозвище), дата жизни, краткое жизнеописание

1. Борис Николаевич Ельцин (01.02.1 гг.)

Летом 1990 г. во время XXVIII съезда вышел из партии. 12 июня 1991 г. в первом туре избран президентом Российской Федерации. В августе 1991 г. Ельцин возглавил сопротивление антидемократическому путчу Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). В значительной степени его решительные действия способствовали разгрому путчистов. 22 августа 1991 г. своим указом приостановил, а потом запретил деятельность КПСС. В декабре 1991 г. подписал совместно с руководителями Белоруссии и Украины Беловежские соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и роспуске СССР. С 1992 г. Борис Ельцин осуществлял руководство экономическими и политическими реформами в России. В ходе либерализации цен рынок наполнился товарами, но при этом большая часть населения не могла воспользоваться благами рыночной экономики вследствие резкого падения уровня жизни.

Утром 31 декабря 1999 г. президент в своем предновогоднем обращении заявил об уходе в отставку с поста президента с назначением и. о. президента до проведения досрочных выборов. Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в 15:45 по московскому времени в Центральной клинической больнице в результате остановки сердца, вызванной прогрессирующей сердечно-сосудистой, а затем — полиорганной недостаточностью. По желанию родственников Бориса Ельцина вскрытие тела не проводилось. был отпет в храме Христа Спасителя, который был открыт всю ночь с 24 на 25 апреля. был похоронен 25 апреля на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.

В гг. учился на международном отделении юридического факультета Ленинградского государственного университета имени Жданова. По распределению направлен в КГБ СССР.

31 декабря 1999 Президент в своем предновогоднем обращении заявил об уходе в отставку с поста Президента с назначением и. о. Президента до проведения досрочных выборов. 26 марта 2000 г. избран Президентом, получив 52,94% голосов. 14 марта 2004 г. повторно избран Президентом РФ.

с 07.05.2008 – 03.03.2012