расселение восточнославянских племен на территории беларуси и жизнь населения в 8 9 веках

История Беларуси с древнейших времен до конца XVIII в.

§ 5-1 Заселение славянами территории Беларуси.

1. «Великая переселение народов» и начало расселения славян

В IV—VIІ вв. происходили массовые миграции племен, которые получили название «великое переселение народов». Оно было вызвано количественным ростом населения в результате перехода к оседлой жизни. Еще одной причиной массового перемещения племен стало появление сильных военных дружин для завоевания и разграбления чужих земель. Способствовали таким миграциям и климатические изменения — с конца IV в. началось сильное похолодание.

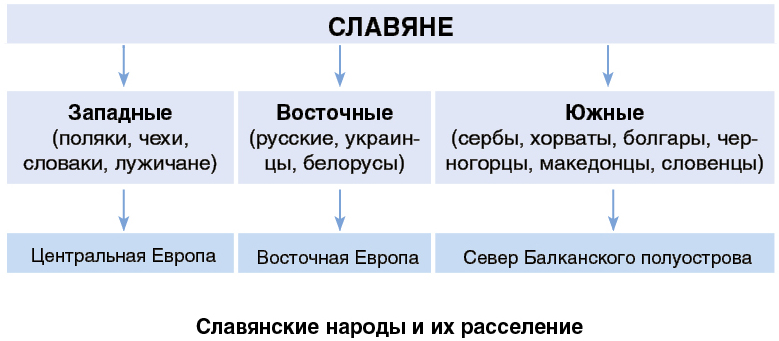

Начали «великое переселение народов» племена гуннов и германцев. Но затем ведущая роль в перемещении племен перешла к древним славянам, которые в VІ—VIІІ вв. разделились на три группы: западные, восточные, южные. От славян ведут свое происхождение многие современные народы.

Большинство историков считает, что славяне попали на белорусские земли с юга. В северную часть Беларуси славяне пришли с севера.

Известно, что славяне заняли центральные и северные регионы территории современной Беларуси в VI—VII вв. К их приходу бо́льшую часть белорусских земель занимали племена балтов. Славяне имели количественное преимущество над ними, выделялись воинственностью и активностью. Взаимоотношения между ними были как мирными, так и враждебными. Но общее индоевропейское происхождение, схожесть хозяйственных занятий, язычество содействовали славянизации балтов.

Вопрос 1. Расселение восточнославянских племён на территории Беларуси и жизнь населения в VIII – IX вв.

Билет 1

Вопрос 1. Жизнь и хозяйственная деятельность первобытных людей

На территории Беларуси

Периоды первобытности:

2) Бронзовый век (бронза – это сплав меди и олова).

Периоды получили такие названия по материалу, из которого преимущественно изготавливались орудия труда.

40 тыс. лет назад – в Европе появились кроманьонцы, то есть современные люди. Их останки впервые были обнаружены в пещере Кро-Маньон во Франции.

Кроманьонцы заселяли Беларусь с юга, потому что на севере были ледники. Всего в Беларуси было 5 ледников.

24 тыс. лет до н.э. – появление стоянки Юровичи.

21 тыс. лет до н.э. – появление стоянки Бердыж.

Стоянка – место поселения человека каменного века.

До потепления климата основным объектом охоты был мамонт. После отступления ледника человек перешёл к индивидуальной охоте на мелких животных. Собака была первой приручена.

Присваивающее хозяйство – вид хозяйства, при котором всё необходимое для жизни человек брал у природы в готовом виде (охота, собирательство, бортничество, рыболовство).

В эпоху неолита (новый каменный век) произошёл переход от присваивающего к производящему хозяйству (земледелие, животноводство, пчеловодство).

Производящее хозяйство – вид хозяйства, при котором всё необходимое для жизни человек создавал сам.

В эпоху бронзового века ( начало 2 тыс. до н.э. – 8 в. до н.э.) камень по-прежнему применялся для изготовления орудий труда. Появились новые методы обработки камня: сверление и шлифование.

В качестве материала для изготовления каменных орудий труда применялся кремень. Его добывали возле пос. Красносельский.

Люди жили родовыми общинами – группы кровных родичей до 30 чел., ведущих общее хозяйство. Во главе общины стоял старейшина.

Стадии развития земледелия:

2) Подсечно-огневое (борона-суковатка).

Во время бронзового века в Беларусь пришли индоевропейцы. Они придумали колесо.

Железный век начался в Беларуси в 7 в. до н.э. Руду добывали на болотах. Её искали по бурому цвету почвы. Плавили железо в доменных печах. Благодаря использованию железа были усовершенствованы орудия труда.

Городища – поселения людей железного века.

У кроманьонцев существовали религиозные верования. Так как человек не мог объяснить явления природы скудостью знаний, он их объяснял наличием сверхъестественных сил. Существовала вера в загробную жизнь. Людей хоронили в курганах – насыпях земли высотой 1-2 м над могилой умершего.

Билет 2

Вопрос 1. Расселение восточнославянских племён на территории Беларуси и жизнь населения в VIII – IX вв.

Причины переселения славян в Беларусь в 4-5 вв. н.э.:

1) Похолодание климата.

2) Великое переселение народов.

Славяне заселяли Беларусь преимущественно с юга. Одновременно происходила славянизация балтов, которые перенимали культуру, язык, традиции славян.

О расселении славян рассказал в «Повести временных лет» монах Нестор.

В 8-9 вв. сложились племенные объединения восточных славян:

1) Кривичи. Расселились на севере Беларуси, возле р. Западная Двина. Главный город – Полоцк. Название произошло от слова «кровные». Кривичи были самым сильным племенем в Беларуси.

2) Дреговичи. Расселились на юге Беларуси, возле р. Припять. Главный город – Туров. Название произошло от слова «дрыгва» (болото).

3) Радимичи. Расселились на востоке Беларуси, возле р. Сож. Не имели своего княжества, были разделены между Черниговским и Смоленским княжествами.

В это время славяне жили соседскими общинами, произошёл переход к пашенному земледелию. Теперь можно было обрабатывать землю небольшими силами. Соседская община называлась у славян «вервь».

Происходило имущественное расслоение. Выделилась знать во главе с князем. Князь занимался сбором дани и охраной племени. Князь руководил дружиной.

Дружина – специально обученное войско князя.

Дань – натуральный оброк.

Полюдье – сбор дани князем.

Погост – место сбора князя (ввела Ольга).

Важные вопросы решались на вече – народном собрании. На нём могли присутствовать только мужчины. Там решались вопросы войны и мира, суда, избрания или изгнания князя.

Презентация «Восточно-славянские племена на территории Беларуси»

Описание презентации по отдельным слайдам:

Восточнославянские племена на территории Беларуси: расселение, общественные и хозяйственные отношения в V—IX вв.

В конце V — начале VII в., во время так называемого Великого переселения народов, славяне начали широко расселяться в Европе. Они занимали земли южнее реки Припять и отсюда расселялись по территории Беларуси. Расселение славян шло с юга и юго-запада в направлении севера. Двигались они преимущественно по рекам и притокам. Вместе с тем во многих местах на территории Беларуси жили балты. Поэтому долгое время наблюдалось смешанное проживание славян с балтами. Затем балты окончательно слились со славянами, произошла славянизация балтов.

В VI—VII вв. славяне разделились на три большие группы: западные, южные, восточные (последние являются предками современных белорусов, украинцев, русских). В VIII—IX вв. на территории Беларуси сложились племенные объединения восточных славян: кривичи, радимичи и дреговичи. Внешний вид древних славян. Реконструкция М.М.Герасимова

Кривичи-полочане расселились по течению Западной Двины. Существует литературная гипотеза, будто их название могло возникнуть от слова кровные, т. е. близкие по крови. Кривичи появились в результате славянизации балтов — смешения пришлых славянских с местными балтскими племенами. Южными соседями полоцких кривичей были дреговичи, жившие между Припятью и Двиной. Наиболее распространено мнение, что их название происходит от слова «дрыгва» — болото, среди которого они и жили, ведь в древности Припятское Полесье было почти сплошным огромным болотом.

Соседями дреговичей были радимичи, осевшие на реке Сож. Восточные славяне постепенно осваивали территорию Беларуси и к X в. стали ее основным населением. Для обозначения общности всех восточных славян историки используют название древняя народность. Дреговичи, кривичи и радимичи сыграли главную роль не только в складывании современного белорусского этноса, но и в образовании древнейших государственных структур на территории современной Беларуси.

При переходе к пахотному земледелию обрабатывать землю сохой и ралом и собирать урожай стало возможно силами одной небольшой семьи. Люди получили возможность жить отдельными малыми семьями (отцы и их дети и внуки). В поисках пригодной для земледелия и урожайной почвы родственники из одной семьи начали покидать укрепленные городища и строить на новых землях неукрепленные поселения. Жители поселений составляли соседские общины. Соседская община у славян называлась вервью. Это название происходит от слова «веревка», которой отмеряли участок земли, принадлежащий каждому члену общины.

Происходит социальное расслоение общества, появление бедных и богатых, свободных и зависимых. Выделяется родовая знать.

Князь на первых этапах избирался, а потом стал передавать свой титул по наследству. Он в своей власти опирался на воеводу ( предводителя войска ) и дружину ( занимались военной деятельностью ). Для обороны же существовало ополчение свободных общинников. Вече или собрание общины решало основные вопросы.

Со временем всё управление племенем и общинами перешло к князю. Он стал обладателем определенных местных земель. Вместе со своей дружиной князь собирал с подвластного населения дань — натуральный оброк продуктами, называемый полюдьем. Обычно это происходило осенью, когда был собран урожай.

Кроме основных занятий ( земледелие и животноводство ) и вторичных ( охота, рыболовство и бортничество ) также важную роль играли ремёсла. Ремесленники производили вещи из железа. Была налажена обработка цветных металлов (меди, олова, свинца), из которых создавали украшения. Из глины получали посуду (горшки, миски). Женщины пряли и ткали.

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

Курс повышения квалификации

Методика преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с учётом реализации ФГОС ООО

Курс повышения квалификации

Методика преподавания истории и обществознания в общеобразовательной школе

Онлайн-конференция для учителей, репетиторов и родителей

Формирование математических способностей у детей с разными образовательными потребностями с помощью ментальной арифметики и других современных методик

Международная дистанционная олимпиада Осень 2021

Номер материала: ДБ-1221378

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Минпросвещения РФ обновит систему преподавания истории в школах

Время чтения: 2 минуты

Минпросвещения опубликовало проект расписания сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

Время чтения: 1 минута

В Калифорнии детей учат молиться ацтекскому богу

Время чтения: 1 минута

В Минобрнауки установили минимальные баллы ЕГЭ в вузы на следующий год

Время чтения: 1 минута

В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов

Время чтения: 2 минуты

Екатерина Костылева из Тюменской области стала учителем года России – 2021

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

«Восточнославянские племена в VIII–IX вв.» 10-й класс

Класс: 10

Каковы веки, таковы и человеки.

Русская пословица

Цели урока: Уяснить, какие качественные сдвиги произошли в жизни славян в VI–VII веках; уметь определять по карте территорию древних славян; уметь охарактеризовать особенности занятий; отношения с соседскими племенами и народами, общий уровень социально-экономического развития.

План урока:

Основные понятия: союзы племен, родовая община, соседская община, путь «из варяг в греки»

Ход урока

I. Фронтальная беседа по основным вопросам темы предыдущего урока

II. Изучение нового материала

Объяснение учителя.

Первые упоминания о славянах относится к I–II векам н.э. Тацит, Плиний, Птолемей сообщают, что славяне населяли бассейн Вислы.

Итак, кратко суть проблемы происхождения славян можно свести к следующим положениям:

Славяне – часть индоевропейской общности, они имеют единый этнический корень и являются коренным населением Восточной Европы.

Славянский язык относится к индоевропейской языковой системе. Сформировавшись около V-IVтыс. до н.э., эта языковая группа в IV-III тыс. до н.э. переживала время распада, связанного с расселением индоевропейских племён. Расселение это пришлось на время неолита – нового каменного века. Не случайно историки говорят о неолитической революции, то есть о переходе человека от охоты и собирательства к производственному хозяйству – земледелию и скотоводству. Неолитические племена стали более независимы от природы, мобильными. В поисках новых мест обитания они покидали свою прародину и расходились по территории Азии и Европы. В ходе развития из индоевропейцев выделились восточная (индийцы, иранцы, армяне) и древнеевропейская языковые группы. Последняя послужила основой возникновения западноевропейской (германской, французской, итальянской) и славянской групп.

Наши предки называли себя славянами, также и словенами. от каких же слов пошло название «славяне» и «словены»? (Славяне от слова «слава», означавшее то же, что и хвала, а словены означает «разумеющие слово»)

К VII-IX восточная ветвь славянства населяла значительную часть великой Русской равнины, доходя на севере почти до Финского залива, а на юге – до Черного моря. Размещение восточнославянских племён подробно описано летописцем Нестором (Все исторические произведения Древней Руси начинались со слов «В лето…», позже их слали называть летописями.). Причём, расселение племён, данное в Повести Временных Лет подтверждается археологическим материалом.

Работа с учебником: Учащиеся (работа по группам), пользуясь картой и учебником, составляют таблицу

Расселение восточнославянских племён

| Название племенного союза | Место расселения |

| Поляне | Среднее течение Днепра (Киев) |

| Древляне | В бассейне реки Припять, город Искоростень (северо-запад Киева) |

| Дреговичи | На территории современной Беларуси (левобережье Припяти) |

| Полочане | Среднее течение Западной Двины при впадении в реку Полот, главный город Полоцк (бассейн Западной Двины) |

| Ильменские славене (или словене) | Вокруг озера Ильмень. Главный город Новгород |

| Северяне | В бассейнах рек Десна, Сейм и Сулла. Город Чернигов (левобережье Днепра) |

| Радимичи | По рекам Сож и Сейм (между Днепром и Сожжем) |

| Кривичи | Верховья Западной Двины и Днепра, главный город Смоленск (верховья Волги, Днепра, Двины) |

| Вятичи | В лесных чащах междуречья Оки, Клязьмы и Волги, города Ростов и Суздаль (район Оки и Москвы-реки) |

| Волыняне (бужане) | По реке Буг (верховья южного Буга) |

| Уличи | Нижнее Преднепровье, побережье Черного моря (Поднестровье) |

| Тиверцы | Между реками Днестр и Прут (Поднестровье) |

| Белые хорваты | Закарпатье |

Вывод: Зона расселения восточных славян была лишена естественных границ, поэтому была «открыта» как вторжениям, так и культурным влияниям и воздействиям соседних народов.

Напоминаем, что после второго общественного разделения труда на смену родовой общине приходит соседская (территориальная)

Родовая община – коллектив кровных родственников, которые имеют общую собственность и вместе ведут хозяйство.

(Пояснение учителя: Одной из причин перехода к соседской общине была смена подсечного земледелия пахотным.

Пахотное земледелие – вид земледелия, не требовавший трудоемкой работы по обработке земли, так как земля была уже расчищена предшествующими поколениями, но восстановившая плодородность. Такой участок могла обработать одна семья)

Соседская община – более дробное объединение, основанное на выделении из рода отдельных малых семей.

(Пояснение учителя: В обществе постепенно усиливается значение отдельной личности, отдельной семьи. Зарождалось право частного владения, частной собственности.)

Частная собственность – форма собственности, при которой средства производства и продукты труда принадлежат частным лицам.

Занятия. Развитие хозяйства восточных славян

Среднее Поднепровье – наиболее благоприятный регион для хозяйственной деятельности. Но в то же существовали различия в системе земледелия восточных славян живущих на юге и на севере.

Работа с учебником: Учащиеся (работа по группам – юг и север, в конце урока обмениваются подобранными данными, окончательно формирую таблицу – задание на дом), используя материал учебника составляют таблицу

Развитие хозяйства восточных славян

| Поселения | Юг | Север |

| Был недостаток воды и постоянные опасности, люди селились крупными массами, скучивались в огромные сёла. На Юге было много городов, служивших центрами торговли | Болотистая и лесистая местность, было мало сухих мест. Преобладали сёла с незначительным населением (3-4 двора). Городов было мало | |

| Земледелие | В южных районах плодородных земель было больше, и свободные участки просто засевали. Когда через несколько лет земля истощалась перебирались на новый участок. Позднее, в VII-VIII вв., появилось пашенное земледелие с двупольем и даже трехпольем. Перелог: 2-3 года пользовались землёй, а когда почва истощалась, переходили на другое место | Большие лесные массивы препятствовали земледелью. Подсечно-огневая система: 1 год: вырубали лес 2 год: высохшие деревья сжигали и, сеяли зерно прямо в золу, используя её как удобрение. Через 2-3 года земля истощалась, приходилось переходить на новый участок. |

| с/х культуры | земледельческие: рожь, пшеница, ячмень, просо | |

| огородные: репка, капуста, свёкла, морковь, редька, чеснок | ||

| технические: лён, конопля | ||

| Орудия | Соха, рало, плуг с железным лемехом | Топор, мотыга, соха, заступ |

| Скотоводство | С земледелием было тесно связано скотоводство. Славяне выводи виней, коров, мелкий рогатый скот. | |

| Волы | Лошади | |

| Промыслы | Собирательство и охота продолжают играть существенную роль в жизни славян. Основные промыслы: лыкодерство, зверогонство, солеварение, бортничество, охота и рыболовство | Хлебопашцам севера побуждения расширять пахоту не было, т.к. земля была бедной, вспахивать её было тяжело, были сильно удалены от крупных рынков. В восполнение скудного заработка от хлебопашества жители обращались к промыслам: лыкодерство, зверогонство, солеварение, бортничество, охота и рыболовство |

| Торговля | Главным в хозяйстве была внешняя торговля. Торговали хлебом, воском, мёдом, мехом с Римом и Византией | Слишком удалён от приморских рынков, внешняя торговля не стала движущей силой народного хозяйства |

| Путь «из варяг в греки» (конец IX в.) По Днепру → возле Смоленска волоком до Ловоти →в оз. Ильмень → в Волхов →в оз. Нево → в Варяжское (Балтийское) море → до Рима → до Царьграда (Константинополь – Византия) → Понтийское (Русское, Черное) море. | ||

| Внутренний рынок был развит слабо, в основном происходил обмен сельскохозяйственной продукции на ремесленные изделия | ||

Работа с картой: Покажите на карте торговый путь «из варяг в греки».

Домашнее задание

ЗАДАНИЕ А

ЗАДАНИЕ Б

Ответить на вопросы и выполнить задание письменно.

1 вопрос

В бронзовом и раннем железном веках на территории Беларуси проживали многочисленные племена балтов. Они занимали обширную территорию от реки Одер до верховьев Волги, расселялись от Финского залива до Среднего Поднепровья. До прихода славян балтские племена заселяли почти всю территорию современной Беларуси. Основными занятиями балтов были животноводство и земледелие. Они изготавливали глиняную посуду, бронзовые и железные изделия. Балты занимались торговлей. Самым ценным экспортным товаром был янтарь, который купцы везли из Прибалтики в южные страны по «янтарному пути».

Кривичи-полочане, дреговичи, радимичи являлись частью восточнославянской (древнерусской) общности, в которую помимо них входили еще около 15 союзов племен.

В VII-VIII вв. славянское общество находилось на стадии разложения родоплеменного строя. Развитие земледелия, усовершенствование орудий труда и способов обработки земли приводило к тому, что даже небольшой коллектив родственников (малая семья) мог обеспечить себя продуктами. Некоторое время малые семьи, которые состояли из родителей и их детей, еще продолжали находиться в составе больших семей. Но постепенно большие патриархальные семьи начали распадаться. На смену родовой общине пришла территориальная, или соседская община, в которую помимо родичей входили люди, не находящиеся в кровном родстве с другими общинниками. Соседская община у восточных славян называлась вервь. В соседской общине земля, леса, водоемы, пастбища наводились в коллективном пользовании. Орудия труда являлись собственностью семьи. Основу славянского общества составляли свободные крестьяне-общинники, которых называли «люди». У восточных славян существовало домашнее рабство, основным источником которого был плен. Рабы считались членами семьи и выполняли различные хозяйственные работы. В документах того времени полностью зависимого человека (раба) называли «челядин», «холоп».

Хозяйственные отношения характеризовались наличием земледелия и животноводства как основных занятий восточнославянского населения земель Беларуси. При подсечно-огневом земледелии высекали лес, сжигали пни, засевали освобожденную от леса землю. В качестве удобрения использовали пепел, образовавшийся после сжигания пней. Обрабатывали землю бороной-суковаткой, сделанной из ствола дерева с отсеченными суками. При переходе к пахотному типу земледелия стали использовать деревянную соху с железными сошниками и деревянное рало с железными нарогами. Распространенными сельскохозяйственными культурами были рожь, просо, пшеница. Вторичную роль играли охота, рыболовство, бортничество (пчеловодство) — сбор меда лесных пчел. Бортью у славян называлось дупло, в котором водились пчелы. Мед и воск тогда высоко ценились.

Важную роль играли ремесла. Ремесленники производили вещи из железа. Была налажена обработка цветных металлов (меди, олова, свинца), из которых создавали украшения. Из глины получали посуду (горшки, миски). Женщины пряли и ткали.

Существенное место в жизни славян занимали календарные обряды, связанные с земледелием. В середине зимы праздновались Коляды. Колядные обряды должны были приблизить наступление весны, обеспечить хороший урожай. Масленицей провожали зиму и «гукали» (звали) весну. На Купалье поклонялись солнцу, огню, растениям. Зажинки и Дожинки отмечали начало и завершение уборки урожая.