Психоз что это за болезнь

Психозы: симптомы и лечение

Больной ведет себя неадекватно, беспричинно плачет или смеется, впадает в ярость или эйфорию, разговаривает сам с собой. Он высказывает сомнительные вещи, бредовые идеи, становится мнительным и скрытным, начинает интересоваться религией или магией, становится невнимательным, менее работоспособным и т.д.

Причины и симптомы

Что касается внутренних причин, то это:

Психоз – это сложное состояние, поэтому причину его появления выявить достаточно сложно. Довольно часто толчком к психическому расстройству является внешнее воздействие, усугубленное позже внутренним состоянием организма.

Следует понимать, что психоз – серьезная проблема психики, при которой у человека происходит помутнение рассудка. Такое состояние может выражаться приступами или накатывать волнообразно.

Обострение психозов может быть спонтанным или сезонным. Часто больной, зная о приближении психотического проявления, испытывает тягостные предчувствия, очень неприятные. Во время приступа у него может произойти такая активность мозга, которая произведет к необратимым последствиям в психике. Кроме того, поведение больного неадекватно – он может навредить и себе, и находящимся рядом.

Страдающему психозом человеку нужна профессиональная помощь психиатра. Такие специалисты работают в нашем Центре, который советуем посетить без промедления.

Виды и группы психозов

Учитывая происхождение и причины, психиатры подразделяют подобные нарушения душевного состояния на такие виды:

При классификации психозов учитывается и клиническая картина болезни, выделяя такие:

Что касается характера течения, то психозы делятся на реактивные и ситуационные.

Лечение

Специалисты тактику лечения психоза подбирают индивидуально для каждого пациента.

Прежде всего, требуется его клиническое обоснование: правильно поставленный диагноз, учет особенностей личности больного, его возраст, определение психического и физического состояния, а также психопатологической симптоматики. Начинается лечение назначением лекарственных средств антипсихотической направленности, нейролептиков, транквилизаторов или антидепрессантов, которые способствуют прояснению сознания пациента, устранение бреда и галлюцинаций.

Динамичный характер медикаментозной терапии обусловлен изменением состояния больного и стадией болезни, а дозировка и набор – причинами появления психоза и индивидуальными особенностями нервной системы.

Психологическая реабилитация повышает эффективность лекарственной терапии, поэтому эти методы применяются комплексно. Психиатр, входя в тесный контакт с пациентом, объясняет безвредность медикаментов для организма и внушает ему мысль, что выздоровление наступит очень скоро.

Специалист обучает больного новой реакции на окружающее и поведению. Психотерапия поможет в дальнейшем человеку лучше относиться к себе и близким, стать полноценным членом общества, следить за своей гигиеной и внешним видом, ходить на работу и за покупками, и т.п. Такая реабилитация имеет социальную направленность и часто проводится в группе, где страдающие психозом люди понимают друг друга и поддерживают. Для лечения психозов иногда используют электросудорожную терапию, воздействуя переменным электрическим током на подкорку мозга, чем усиливают процессы в нервной системе.

Широко используют для избавления от психозов физиотерапию: трудотерапию, лечебную физкультуру, электросон, иглорефлексотерапию. Все это способно улучшить обмен веществ, снять эмоциональное утомление, повысить работоспособность. Своевременное обращение к специалистам нашего Центра позволяет нормализовать состояние больного очень быстро и увеличивает шансы на выздоровление.

Как распознать острый психоз

У Вас или у Ваших близких Психоз?

Душевный недуг, как и физическая болезнь, накладывает определенные ограничения в повседневной жизни и трудовой деятельности, поэтому его нужно вовремя лечить.

Неадекватное поведение (высказывания, эмоции) – главная черта психоза, на которую нужно обратить внимание.

У Вас или у Ваших близких Психоз?

При токсическом влиянии на организм вредных веществ – интоксикационный, после операции – послеоперационный и т. д.

Невроз не отрицает реальности, он не хочет только ничего знать о ней, психоз же отрицает ее и пытается заменить ее.

У Вас или у Ваших близких Психоз?

Что такое маниакально-депрессивный психоз (биполярное расстройство)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Бачило Е. В., психиатра со стажем в 11 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Маниакально-депрессивный психоз — хроническое заболевание аффективной сферы. В настоящее время это расстройство именуется как биполярное аффективное расстройство (БАР). Данное заболевание существенно нарушает социальное и профессиональное функционирование человека, поэтому пациентам необходима помощь специалистов.

Данное заболевание характеризуется наличием маниакальных, депрессивных, а также смешанных эпизодов. Однако в периоды ремиссий (улучшения течения заболевания) симптоматика выше обозначенных фаз практически полностью исчезает. Такие периоды отсутствия проявлений болезни называются интермиссиями.

Распространённость БАР составляет в среднем 1%. Также, по некоторым данным, этим расстройством в среднем страдает 1 больной на 5-10 тысяч человек. Начинается заболевание сравнительно поздно. Средний возраст пациентов с БАР составляет 35-40 лет. Однако стоит отметить, что биполярные формы заболевания более распространены в молодом возрасте (примерно до 25 лет), а униполярные (возникновение либо маниакального, либо депрессивного психоза) — в более старшем (30 лет). Точных данных о распространённости расстройства в детском возрасте нет. [1] [2] [5]

Причины биполярного расстройства

Причины развития БАР на сегодняшний день точно не установлены. Наиболее распространена генетическая теория возникновения болезни.

Считается, что заболевание имеет сложную этиологию. Об этом свидетельствуют результаты генетических, биологических исследований, изучения нейроэндокринных структур, а также ряд психосоциальных теорий.

Заболевание может возникнуть без видимой причины или же после какого-либо провоцирующего фактора (например, после инфекционных, а также психических заболеваний, связанных с какой-либо психологической травмой).

Повышенный риск развития биполярного расстройства связан с определёнными личностными особенностями, к которым можно отнести:

Наследуют ли дети биполярное расстройство

У родственников первой линии БАР встречается значительно чаще, чем в среднем в популяции.

Особенности биполярного расстройства у женщин

Женщины и мужчин болеют БАР одинаково часто и со схожими симптомами. Но у мужчин БАР начинается раньше, чем у женщин, и чаще всего развивается с маниакальной фазы, а у женщин — с депрессивной. В дальнейшем такая зависимость сохраняется: доля маниакальных эпизодов у мужчин больше, чем у женщин.

У женщин появление симптомов часто связано с менструальными циклами и периодами гормональной перестройки: пубертатным, послеродовым и климактерическим. У 20–30 % женщин с БАР в первый месяц после родов развивается очередной приступ болезни, чаще депрессивный. Среди всех случаев болезни у женщин послеродовой эпизод БАР встречается у 40–67 % пациенток.

Симптомы маниакально-депрессивного психоза

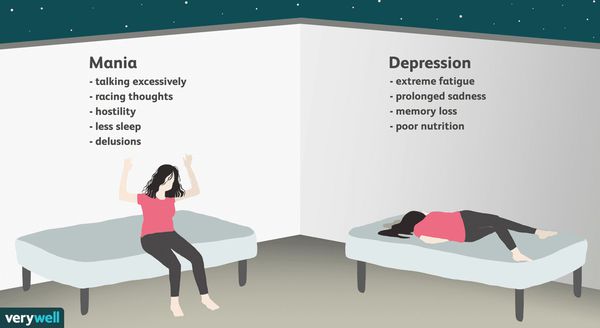

Выделяют две фазы биполярного расстройства: депрессивную и маниакальную. БАР может проявляться только маниакальной фазой, только депрессивной, либо только гипоманиакальными проявлениями. Количество фаз, а также их смена индивидуальны для каждого пациента. Они могут длиться от нескольких недель до 1,5-2 лет. Интермиссии («светлые промежутки») также имеют различную продолжительность: могут быть достаточно короткими или длиться до 3-7 лет. Прекращение приступа ведёт к практически полному восстановлению психического благополучия.

При БАР не происходит формирование дефекта (как при шизофрении), а также каких-либо других выраженных личностных изменений, даже в случае длительного течения заболевания и частого возникновения и смены фаз. [1] [2] [4]

Рассмотрим основные проявления биполярного аффективного расстройства.

Депрессивный эпизод БАР

Депрессивной фазе характерны следующие особенности:

Выделяют следующие варианты течения депрессивной фазы:

Необходимо отдельно отметить, что при БАР (особенно в депрессивной фазе) наблюдается достаточно высокий уровень суицидальной активности пациентов. Так, по некоторым данным частота парасуицидов при БАР составляет до 25-50%. Суицидальные тенденции (а также суицидальные намерения и попытки) являются важным фактором, определяющим необходимость госпитализации пациент в стационар. [1] [2] [4] [6]

Маниакальный эпизод БАР

Маниакальный синдром может иметь разную степень выраженности: от лёгкой мании (гипомания) до тяжёлой с проявлением психотических симптомов. При гипомании наблюдается повышенное настроение, формальная критика к своему состоянию (или её отсутствие), нет выраженной социальной дезадаптации. В некоторых случаях гипомания может быть продуктивной для пациента.

Маниакальный эпизод характеризуется следующими симптомами:

Существуют разные виды мании. Например, маниакальная триада, описанная выше, встречается при классической (весёлой) мании. Симптомами биполярного расстройства в таких случаях является излишняя весёлость, повышенная отвлекаемость, поверхностность суждений, неоправданный оптимизм. Речь сбивчивая, иногда до полной бессвязности.

Также имеются варианты гневливой мании, когда на первый план выходят раздражительность, агрессивность, придирчивость, а также дисфорический характер настроения. [1] [2] [4] [6]

Смешанный эпизод БАР

Данный эпизод характеризуется сосуществованием маниакальных (или гипоманиакальных) и депрессивных симптомов, которые длятся не менее двух недель или же достаточно быстро (за считанные часы) сменяют друг друга. Необходимо отметить, что расстройства у пациента могут быть значительно выражены, что способно привести к профессиональной и социальной дезадаптации.

Встречаются следующие проявления смешанного эпизода:

Смешанные состояния БАР могу протекать по-разному:

Патогенез маниакально-депрессивного психоза

Несмотря на большое количество исследований БАР, патогенез данного расстройства не до конца ясен. Существует большое количество теорий и гипотез возникновения заболевания. На сегодняшний день известно, что возникновение депрессии имеет связь с нарушением обмена ряда моноаминов и биоритмов (циклов сон-бодрствование), а также с дисфункцией тормозных систем коры мозга. Помимо прочего существуют данные об участии норадреналина, серотонина, дофамина, ацетилхолина и ГАМК в патогенезе развития депрессивных состояний. [2]

Причины возникновения маниакальных фаз БАР кроются в повышенном тонусе симпатической нервной системы, гиперфункции щитовидной железы и гипофиза.

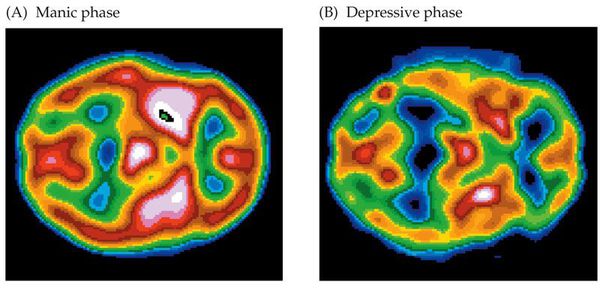

На рисунке, расположенном ниже, можно увидеть кардинальное различие мозговой активности при маниакальной (А) и депрессивной (В) фазе БАР. Светлые (белые) зоны указывают на самые активные участки головного мозга, а синие, соответственно, наоборот.

Классификация и стадии развития маниакально-депрессивного психоза

В Международной классификации болезней (МКБ-10) биполярное аффективное расстройство обозначается кодом F31.

В настоящее время выделяют несколько видов биполярного аффективного расстройства:

Типы биполярного расстройства

Cогласно классификации DSM (американская классификация психических расстройств) выделяют:

Осложнения маниакально-депрессивного психоза

Отсутствие необходимого лечения может привести к опасным последствиям:

Диагностика маниакально-депрессивного психоза

Указанные выше симптомы являются диагностически значимыми при постановке диагноза.

Диагностика БАР проводится согласно Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10). Так, согласно МКБ-10, выделяют следующие диагностические единицы:

Вместе с тем, необходимо учитывать ряд клинических признаков, которые могут свидетельствовать о биполярном аффективном расстройстве:

Биполярное аффективное расстройство необходимо отличить от целого ряда состояний. Если в структуре болезни имеются психотические расстройства, необходимо отделить БАР от шизофрении и шизоаффективных расстройств. БАР II типа нужно отличать от рекуррентной депрессии. Также следует дифференцировать БАР от тревожных, личностных расстройств, а также различных зависимостей. В случае, если заболевание развилось в подростковом возрасте, необходимо отделить БАР от гиперкинетических расстройств. Если заболевание развилось в позднем возрасте — с деменциями, аффективными расстройствами, которые имеют связь с органическими заболеваниями головного мозга. [1] [3] [5]

Лечение маниакально-депрессивного психоза

Лечение биполярного аффективного расстройства должно проводиться квалифицированным врачом-психиатром. Психологи (клинические психологи) в данном случае не смогут вылечить данное заболевание.

Согласно клиническим рекомендациям, принятым Российским обществом психиатров, лечение БАР делится на три основных этапа:

Медикаментозное лечение БАР

Для терапии БАР используют препараты из разных групп: препараты лития, противоэпилептические препараты (вальпроаты, карбамазепин, ламотриджин), нейролептики (кветиапин, оланзапин), антидепрессанты и транквилизаторы.

Психотерапия при БАР

Существенно помочь в терапии БАР могут психосоциальная поддержка, психотерапевтические мероприятия. Однако они не могут заменить медикаментозную терапию. На сегодняшний день имеются специально разработанные методики для лечения БРА, которые могут уменьшить интерперсональные конфликты, а также несколько «сглаживать» циклические изменения различного рода факторов внешней среды (например, продолжительность светового дня и пр.).

Различные психообразовательные программы проводятся с целью повышения уровня информированности пациента о заболевании, его природе, течении, прогнозе, а также современных методах терапии. Это способствует установлению более лучших отношений между врачом и пациентом, соблюдению режима терапии и т. д. В некоторых учреждениях проводятся различные психообразовательные семинары, на которых подробно разбираются обозначенные выше вопросы.

Есть исследования и наблюдения, показывающие эффективность применения когнитивно-поведенческой психотерапии совместно с медикаментозным лечением. Используются индивидуальные, групповые или семейные формы психотерапии, способствующие снижению риска развития рецидивов.

Сегодня существуют карты самостоятельной регистрации колебаний настроения, а также лист самоконтроля. Эти формы помогают оперативно отслеживать изменения в настроении и своевременно корректировать терапию и обращаться к врачу.

Фототерапия при БАР

Фототерапия активно используется при сезонном аффективном расстройстве (САР). Научно-обоснованных доказательств того, что метод помогает при БАР, нет, но предполагается, что САР и БАР могут сочетаться друг с другом. Фототерапию часто применяют, поскольку она относительно безопасна, но нужно помнить, что метод не поможет при аффектах.

Как предотвратить быструю смену циклов

Предотвратить быструю смену фаз можно только медикаментозными методами. В первую очередь используются нормотимики (один или два препарата). Пациентам с БАР нельзя принимать антидепрессанты, которые приводят к быстрой смене фаз, поэтому очень важно, чтобы препараты подбирал врач.

Можно ли полностью излечиться от БАР

Поддерживающую терапию рекомендуется применять пожизненно, потому что симптомы заболевания могут через время вернуться. Однако если пациент настаивает и наблюдается стойкая ремиссия, то приём препаратов можно отменить. Прекращать принимать лекарства следует постепенно и только под наблюдением психиатра.

Биполярное расстройство при беременности

Отдельно следует сказать о развитии БАР во время беременности. Данное расстройство не является абсолютным противопоказанием для беременности и родов. Наиболее опасным является послеродовой период, в котором могут развиться различные симптомы.

Вопрос об использовании медикаментозной терапии во время беременности решается индивидуально в каждом конкретном случае. Необходимо оценить риск/пользу применения лекарственных средств, тщательно взвесить все «за» и «против». Также в лечении БРА может помочь психотерапевтическая поддержка беременных. По возможности, следует избегать приёма препаратов в первом триместре беременности. [5] [7]

Прогноз. Профилактика

Прогноз биполярного аффективного расстройства зависит от типа течения заболевания, частоты сменяемости фаз, выраженности психотической симптоматики, а также приверженности самого пациента к терапии и контролю за своим состоянием. Так, в случае грамотно подобранной терапии и при использовании дополнительных психосоциальных методов удаётся достичь длительных интермиссий, пациенты хорошо адаптируются в социальном и профессиональном плане. [5]

Специфических методов профилактики БРА не существует. В данном случае речь идет скорее о необходимости поддерживающей (профилактической) терапии, целью которой является предупреждение развития депрессивных, маниакальных или смешанных эпизодов. Помимо медикаментозной поддерживающей терапии необходимо использовать психотерапевтические и психосоциальные вмешательства, а также листы самоконтроля. [2] [5]

За дополнение статьи благодарим психиатра Владимира Вожжова.

Психоз

Введение

Психоз – наивысшая, катастрофическая степень дезорганизации психической деятельности.

В обыденной речи это слово часто звучит как бранное или саркастическое, охотно употребляется также журналистами и политологами («массовый психоз»), однако в психиатрии и патопсихологии термин «психоз» имеет сугубо специальное значение и четко прописанные диагностические критерии.

Многих интересует вопрос о различиях между такими понятиями, как психоз и невроз; нередко эти понятия смешиваются или ошибочно трактуются как синонимы. Чтобы не останавливаться подробно на этом F.A.Q., «часто задаваемом вопросе» (действительно принципиальном), рекомендуем подробный материал «Невроз».

Автором термина «психоз» считают немецкого врача Карла Фридриха Канштатта, употребившего его в одной из своих работ (1841) для обозначения «психологической манифестации мозговой болезни». По другой версии, автором следует считать австрийского энциклопедиста, – хирурга, психиатра, философа, литератора, – Эрнста Марию фон Фейхтерслебена, который чуть позже (1845) ввел в научный лексикон понятие «психоз» на замену явно устаревшим к тому моменту терминам «сумасшествие» и «безумие».

При всем многообразии известных на сегодняшний день психозов (здесь дается лишь общий их обзор), определенном клиническом сходстве с субпсихотическими и пограничными состояниями, в специальной литературе подчеркивается особый характер психозов как патологии качественно иного уровня. Фундаментальное различие состоит в том, что при психозе грубо искажается одна или, чаще, несколько психических функций, обеспечивающих адекватное восприятие реальности и, соответственно, адекватное реагирование на внешние стимулы, – в том числе на попытки вербальной коррекции.

Несмотря на выраженность и, в большинстве случаев, опасность психотических состояний для самого пациента и/или для окружающих, психозы встречаются сравнительно часто. Например, в Соединенных Штатах Америки доля лиц, хотя бы однократно в течение жизни перенесших психотический эпизод, оценивается на уровне 3%. По другим источникам, в пересчете на общемировую популяцию эта доля возрастает до 4-6%.

Причины

Традиционным является дихотомическое деление психозов на эндогенные (вызванные внутренними изменениями и нарушениями в организме) и экзогенные (обусловленные или спровоцированные внешними факторами).

Симптоматика

Клиническая картина психозов может варьировать в значительной степени: в одних случаях доминирует психомоторное возбуждение, в других ступорозное угнетение психической деятельности; одни пациенты впадают в эйфорию, дурашливость, пуэрильность («детскость»), другие ведут себя агрессивно или, испытывая панический страх, стремятся спасти себя, людей, весь мир либо всю Вселенную; одни разговаривают чрезвычайно много, не всегда при этом нуждаясь в материальном собеседнике, с другими речевой контакт невозможен. Однако общим, наиболее универсальным признаком психоза является грубо искаженное, совершенно иррациональное отражение реальности (или какой-то ее части), а также собственной роли в этой реальности, что проявляется в поведенческих и аффективных реакциях, суждениях, эмоциях и т.д. К типичным нарушениям восприятия относятся галлюцинации различной модальности, содержания и направленности: зрительные, тактильные, вкусовые, обонятельные, слуховые; экстра- или интрапроективные (т.е. локализованные где-то во внешнем пространстве или «идущие изнутри», соотв.); угрожающие, величественные, нейтральные, омерзительные, комические, сюжетные, абстрактные, абсурдные и т.д. В большинстве случаев нарушается логико-семантический строй мышления, что проявляется отрывочными бредовыми идеями или формированием генерализованной бредовой системы, тематика которой может быть фактически любой (см., например, «Бред ревности»); к наиболее распространенным вариантам относится бред преследования, особого отношения, бытового ущерба, изобретательства, высокого происхождения, величия или самоуничижения, социального переустройства, «подстроенности» и предопределенности происходящих событий, открытости мыслей и наличия контролирующей чужой воли, борьбы высших сил и мн.др.

Следует повторить, что психотическая симптоматика необычайно вариативна, а механизмы развития нарушений в той или иной психической сфере – очень сложны. К настоящему времени в психиатрии выделено и описано множество синдромов (галлюцинаторно-параноидный, сенесто-ипохондрический, псевдодементный и т.д.), подробное описание которых выходит за рамки данного материала. Пресенильные и сенильные (возрастные) психозы имеют существенные этиопатогенетические, клинические, прогностические отличия от, скажем, послеоперационных и послеродовых психозов; спутанность или «сумеречность» сознания при эпилептическом психозе – от истерических «сумерек», и т.д.

В одних случаях психоз носит характер однократного острого эпизода, – таковы, например, реактивные психозы, которые редуцируются после прекращения или устранения психотравмирующей ситуации. В других – психоз выступает резидуальным, остаточным следствием длительного действия патогенетического фактора, даже если он больше не актуален (напр., алкогольный Корсаковский психоз). Приступообразное течение шизофрении характеризуется тем, что после каждого нового психотического эпизода (так называемого шуба) остаются необратимые специфические эмоционально-волевые и личностные изменения; при прогредиентном течении такие изменения нарастают более или менее постепенно.

Вообще, различают продуктивные и негативные симптомы (на профессиональном жаргоне, соответственно, «плюс-симптоматика» и «минус-симптоматика»). К продуктивным, в частности, относятся галлюцинаторные и бредовые феномены, к негативным – ослабление (вплоть до полного отсутствия) влечений и побуждений, воли, целенаправленности, мотивации (апатико-абулический синдром), деградация личности, оскудение эмоций, прогрессирующее когнитивное снижение (ослабление памяти, внимания, интеллекта).

Диагностика

В большинстве случаев, когда пациент в психотическом состоянии доставляется в стационар специализированной бригадой «Скорой помощи» (которую, в свою очередь, нередко приходится вызывать сотрудникам полиции), диагностика не представляет особого труда – особенно если доступны достоверные анамнестические сведения, архивные данные о предыдущих госпитализациях и т.п. Однако всегда врачом осуществляется клинико-психопатологическое исследование как в остром периоде (насколько это возможно), так и после купирования острой психотической симптоматики. Оценивается речь, уровень и логичность суждений, мимика, эмоциональный фон, отношение к ситуации и многие другие аспекты психического состояния пациента. Беседа с родственниками, коллегами или близкими друзьями иногда проясняет ключевые, решающие моменты, значимые для диагностики (например, характер поведения и высказываний больного в предшествующий период, употребление тех или иных психоактивных веществ, особенности динамики развития психоза и пр.).

Однако нельзя не отметить следующее. Наша психика, возможно, является наиболее сложным из всех известных человеку объектов и феноменов (по крайней мере, одним из сложнейших). Поэтому выявление, квалификация, объективная оценка психических нарушений и расстройств, – в том числе психотического уровня, – нередко требует значительных усилий, определенного времени и высокого профессионализма. Последнее подразумевает не только знания, опыт, эрудицию и постоянное саморазвитие, но и умение признать возникшие затруднения, – которые разрешаются коллегиальным обсуждением случая в отделении, общебольничным клиническим разбором, кафедральным консилиумом. В некоторых случаях необходимую или недостающую информацию приносит инструментальная диагностика (напр., признаки атрофии на МРТ, пароксизмальная готовность на ЭЭГ и пр.) и лабораторные анализы (напр., в случае инфекционных, соматогенных, токсических психозов).

Очень важным и информативным инструментом является психодиагностическое исследование, осуществляемое медицинским психологом с помощью особых вербальных и невербальных техник, проб, опросников и т.д. Заметим, что напрашивающееся в данном контексте слово «тесты» мы не употребляем умышленно: оно полностью дискредитировано и относится больше к салонным играм, журнальным развлечениям и онлайн-увеселениям на уровне гороскопов (вроде «Познай себя» или «Проверь совместимость»), что не имеет абсолютно ничего общего с профессиональной психодиагностикой, – наукой сложной, строгой, холодной, жестко регламентированной на международном уровне и отнюдь не столь романтичной, какой она чаще всего видится со стороны.

Лечение

Столь же жесткие требования и регуляторно-правовые нормы применяются в настоящее время к сфере медицинской этики, деонтологии и биоэтических прав пациента. В отношении лечения психотических больных и, вообще, лиц с психическими расстройствами во всем мире существует ряд трудноразрешимых проблем, которые, однако, постепенно преодолеваются в процессе поиска оптимальных форм оказания медицинской помощи. Так, на законодательном уровне предусмотрены и прописаны ситуации принудительной госпитализации, нормы определения степени вменяемости (это вообще судебная процедура, а не медицинская), установления инвалидности и опекунства, перевода в интернат, сроков, условий и режима стационарного лечения, правил ведения медицинской документации и т.д.

Следует подчеркнуть, что никаких «отделений для буйнопомешанных» (излюбленное место действия многочисленных анекдотов данной тематики) давным-давно не существует. Как правило, современное психиатрическое отделение разделено на санаторную и наблюдательную половину (в некоторых случаях купировать психоз приходится в отделении реанимации). Круглосуточное наблюдение младшим и средним медицинским персоналом осуществляется при наличии выраженного психомоторного возбуждения, суицидальных тенденций и иных психотических нарушений, когда существует реальный риск нанесения пациентом физического ущерба себе и окружающим. Однако и в этом случае психоз, как правило, прерывается достаточно быстро медикаментозными средствами.

Не говоря уже о средневековых цепях или тюремных казематах, но даже смирительные рубашки в настоящее время практически не применяются, – по крайней мере, за четверть века работы в крупной психиатрической клинике автору статьи так и не довелось хотя бы увидеть это средство стеснения (в случае крайней необходимости прибегают к т.н. вязочной рыхлой фиксации на койке).