психология детдомовцев во взрослой жизни

Синдром психологического сиротства

Эта статья не о детях-сиротах из детских домов.

Она о людях, которые воспитывались в семье, но никогда не чувствовали себя любимыми своими родителями и по этой причине выросли несчастными.

Для описания этого явления я предлагаю термин «синдром психологического сиротства».

1. Сущность феномена

Синдром психологического сиротства не имеет возрастного ограничения и может проявляться как у детей, так и у взрослых людей любого возраста.

2. Причины возникновения синдрома

Агрессивное поведение родителей приводит к зарождению и накоплению у ребенка различных видов страха (страха смерти, страха быть отвергнутым, страха перед ошибкой) и формированию комплексов (комплекс неполноценности).

Такие родители, несомненно, представляют собой “токсичных родителей”, которые:

— Постоянно обесценивают все, что делает ребенок (“Ой, ерунда, кому это нужно?”, “Ты ни на что не способен”, “Даже не начинай, это бесполезно”).

— Унижают и оскорбляют (“Ты дурак, бестолковый кретин”; “Ты ненормальный, тебе надо лечиться”).

— Запугивают и угрожают, в т. ч. физической расправой.

— Пытаются установить тотальный контроль: куда ходить, с кем общаться. Обо всем этом нужно подробно отчитываться.

— Попрекают куском, если кормят и содержат.

— Запрещают испытывать негативные эмоции, закономерно возникающие в ответ на все вышеперечисленные издевательства. Они не осознают, что их собственное поведение причиняет ребенку сильнейшую боль и обиду, и считают его эмоции немотивированными (“Ты чего орешь? Бешеный? Иди лечись!”; “Какая-то ты злая, наверное, в интернете пересидела”).

Этот сильнейший внутренний дисбаланс подталкивает человека с синдромом психологического сиротства к неосознанному поиску фигуры “Родителя” в незнакомых людях. Он начинает поиск “Мамы” и “Папы”. Подобно настоящим сиротам, он доверчиво бросается к незнакомым людям, которые проявляют по отношению к нему хоть немного доброты и искреннего участия, и легко формирует привязанность к ним. Они становятся для него значимыми фигурами, на основе которых он пытается сформировать фигуру “Родителя”, а затем и “Взрослого”. В случае предательства со стороны этих значимых людей травма “психологического сироты” усугубляется.

3. Внутренний мир человека с синдромом психологического сиротства

Во внутреннем мире человека с синдромом психологического сиротства наиболее ярко присутствуют следующие эмоции и чувства:

— страх;

— обида;

— гнев;

— тоска;

— чувство одиночества;

— чувство беззащитности;

— отчаяние.

Все эти эмоции являются закономерной реакцией на поведение родителей.

В своих снах такой человек часто видит агрессивных существ, которые причиняют ему боль, испытывает сильный страх и зовет на помощь.

При отсутствии надлежащей терапии человек с синдромом психологического сиротства не может сформировать внутри своей психики фигуры “Родителя” и “Взрослого”, а следовательно, не может стать полноценным взрослым человеком и заботливым родителем по отношению к собственным детям.

Обида на токсичных родителей и страх перед ними могут достигать огромного масштаба и распространяться на всех людей в целом (“меня никто не любит, я никому не нужен”; “любой человек может обидеть меня”), обусловливая появление депрессии и различных фобий.

4. Психопатологические проявления в рамках синдрома

Последствиями психологического сиротства могут быть:

— повышенная тревожность и фобии;

— комплекс неполноценности;

— депрессия (в т. ч. с попытками суицида);

— различные зависимости (наркомания, курение, пищевая зависимость);

— истерический невроз;

— различные психосоматические расстройства;

— психические заболевания.

5. Методы избавления от синдрома психологического сиротства

Ввиду серьезности последствий синдрома психологического сиротства, должны приниматься радикальные меры для их предотвращения:

— если речь идет о взрослом человеке, ему необходимо прекратить совместное проживание с токсичными родителями и обратиться за помощью к психотерапевту для длительной глубинной проработки;

— если речь идет о маленьком ребенке, целесообразно его изъятие из семьи неадекватных родителей и помещение в замещающую семью, где ему будет создана теплая и доброжелательная обстановка.

Ничейные взрослые: жизнь после детского дома

Прутья кроватки, безучастные или испуганные глаза ребенка, тарелки с кашей на столиках — обсуждая тему сиротства, мы чаще имеем в виду маленьких. Те, кто вырос, для нас как будто невидимы. Но они есть. В 18 лет, еще подростками, они выходят в мир, где никому не нужны. Попробуйте представить, как им трудно.

Взросление у выпускников детских домов происходит не так, как в обычной семье, не постепенно, а в один момент. До 18 лет человек живет как за каменной стеной, не задумываясь, откуда берется еда и электричество и сколько стоят толстовки и джинсы. А потом, буквально в один день, он вдруг начинает считаться взрослым и попадает в большой мир. Этот взрослый предоставлен самому себе. К чему он совершенно не готов.

Да, есть некая денежная сумма на счету и жилье, но непонятно, что с этим делать. Как вести быт, планировать бюджет, делать ремонт, платить за квартиру, чем зарабатывать, наконец? Вот, скажем, когда 18-летний «домашний» ребенок уезжает учиться в другой город или страну, он принимает решение вместе с родителями. Они обсуждают все детали, трезво взвешивают все риски. И взрослые продолжают держать ситуацию под контролем столько, сколько будет нужно их сыну/дочери, не так ли? Вероятно, лет до 22 или 25 — это индивидуально.

В системе сиротских учреждений такого слова — «индивидуально» — нет в принципе. Подросток, который оказывается на пороге детского дома, признан комиссией способным к самостоятельной жизни. Но печальная статистика свидетельствует об обратном: девяти из десяти выпускников детских домов не удается найти свое место в обществе.

Эти данные открыты, но о них мало кто знает. Или знают, но не понимают, что можно с этим сделать. Среди тех, кто поддерживает подростков, — участники проекта «Быть рядом» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Координатор программы Мария Рыльникова и психолог Инга Козленкова рассказывают о самых уязвимых точках «ничейных» детей. И о том, что можем сделать мы.

1. Понять свои желания

В бытовом плане воспитанники имеют даже больше того, что могут позволить детям в обычных, небогатых семьях. Особенно если говорить о столичном регионе. Летом их вывозят на море, в лагеря. Им дарят айфоны и дорогие игрушки. Водят на спектакли и концерты, так часто, что поток впечатлений дети не в состоянии осмыслить.

Собственно, их даже и не спрашивают, хотят ли они получать эти впечатления. Жизнь в коллективе не учитывает индивидуальных потребностей ребенка. Уточнять у Димы или Светы, хотят ли они обедать/спать/гулять сейчас или позже, нереально.

«Обратная реакция взрослому не нужна, не интересна, без нее проще управлять группой детей, — рассказывает Мария Рыльникова. — С младенчества воспитанники детдома перестают осознавать свои потребности, телесные и эмоциональные. Они могут чувствовать дискомфорт, беспокойство, гнев, но даже не понимают, с чем это связано. Человек, которому никогда не предлагали выбор, не спрашивали: «А это тебе нравится? Что ты хочешь сейчас, спать или пить?», не научается прислушиваться к себе». Одна из задач наставника — помочь подростку разбираться в своих эмоциях и узнать о своих желаниях.

«Это не генетика, а травма» – 5 главных особенностей детей-сирот

14-летняя Маша практически перестала ходить в школу и постоянно говорила о суициде. 6-летний Леша избивал детей в детском саду, дома нападал на маму, брата и сестру. 8-летняя Аня вдруг начала вести себя, как двухгодовалый ребенок, — коверкала слова, сосала палец. 14-летний Саша убегал от приемных родителей и просил сдать его в детдом, а 8-летних близнецов Наташу и Свету поймали на воровстве в школе.

У каждого из них за плечами годы жизни в детском доме, а у некоторых — еще и в асоциальных семьях. С травмами прошлого ребята попали в приемные семьи. И только долгая работа специалистов помогла им и их родителям справиться с проблемами.

Елена Цеплик, президент благотворительного фонда «Найди семью»:

Изъятие из семьи — это тоже очень травмирующая ситуация. Маленький ребенок любит родителей безусловно, независимо от того, какой достаток в доме и какой образ жизни ведет мама или папа (конечно, если это не ситуация, когда родители ребенка сильно и постоянно бьют). Но, как правило, ребенок, проживая не в самых нормальных условиях, просто не понимает, что может быть иначе, для него именно такая жизнь — норма.

Даже если мама мало кормит, плохо одевает, много пьет — для него это не повод для отвержения мамы.

Когда ребенка изымают из семьи, возникает повторная травма — он теряет привычный мир близких людей и оказывается один на один с системой детских домов, где чужие люди и порядки. В детских домах тоже разное случается, но там никто не занимается психологической реабилитацией детей.

В детском доме, в ситуации абсолютного одиночества и пренебрежения системы к индивидуальным потребностям и особенностям, у ребенка происходит процесс «заморозки» — он замыкается внутри себя и в таком состоянии живет.

А потом ребенок оказывается в приемной семье — с очень тяжелым бэкграундом, травмированный, привыкший к тотальному равнодушию со стороны взрослых. Некоторое время состояние «замороженности» сохраняется, а потом ребенок привыкает к семье, к безопасности, теплу и ласке, и у него начинается разморозка. И в этот момент происходит самая тяжелая история — травмы прошлого начинают бессознательно проявляться.

Заранее нельзя сказать, как проявится травма. У каждого ребенка своя тяжелая история и своя индивидуальная реакция. Чтобы в этот период справиться с проблемами, приемным родителям нужны и знания, и помощь специалистов.

5 главных особенностей детей-сирот

1. Хроническое непослушание

Ребенок вообще не выполняет самые элементарные просьбы и указания родителей, и, естественно, это ужасно раздражает взрослых. Они чувствуют свою беспомощность, когда не могут сподвигнуть ребенка к самым простым вещам — вымыть руки, почистить зубы, пойти завтракать.

Почему?

Объясняется это тем, что у ребенка нет нормальной модели отношений, когда родитель главный, он защищает ребенка, заботится о нем, дает еду, тепло, одежду. В своей кровной семье ребенок имел другую модель, другую систему координат — от взрослых исходила не забота, а опасность (например, мальчика или девочку могли продать за дозу, и у нас есть такой подопечный), ребенок привык сам отвечать за себя и сейчас просто не понимает, почему нужно слушаться. Здесь нужна специальная работа.

В приемную семью Маша попала в три года. Ей было 14 лет, когда ее мама обратилась в фонд за помощью. Девочка перестала быть управляемой — прогуливала школу, постоянно угрожала побегами, говорила о суициде. Родители подумали, что это подростковый кризис, а психологи, пообщавшись с Машей, выяснили: она очень болезненно воспринимает отсутствие знаний о кровной семье, без этой информации считает себя неполноценной и обвиняет приемную маму. «Раз она ничего не делает, чтобы найти моих родных, значит, недостаточно любит», — сказала она специалистам.

А дальше была детективная история поиска семьи. Оказалось, что когда Анна и Олег забирали Машу из детдома, им сказали, что ее родная мама погибла и кровных родственников нет. Помог случай: специалист перечитывал личное дело девочки и нашел название деревни, откуда родом мама. Он позвонил в сельскую школу, и так мы вышли на семью, а дальше случилось совсем непредвиденное: мама была жива.

Ребенок был внебрачным, мама собралась отказываться от него, и врач предложил: «Хочешь, я скажу родственникам, что ребенок погиб при родах?» И он сказал, мама написала отказ, а родственники думали, что ребенок погиб, и все эти годы молились об упокоении младенца.

Мы организовали и модерировали знакомство девочки с кровной семьей, но Маша осталась в приемной, это был ее выбор. Сейчас она нормально общается и с кровной мамой, и с приемной. И внутренний дискомфорт исчез.

Конечно, причины такого дискомфорта и постоянной тревоги ребенок сам обычно не может распознать (особенно если он еще маленький), как и объяснить свое поведение. Тут может помочь только профессиональный психолог.

2. Немотивированная агрессия к окружающим

Ребенок без повода проявляет агрессию к родителям, братьям и сестрам, животным, воспитателям, учителям, одноклассникам — ко всем, с кем он контактирует. Обычно это очень пугает, и, естественно, у людей возникают мысли о неадекватности ребенка.

Почему?

История:

В фонд обратилась женщина в состоянии нервного срыва. Полгода назад семья Семеновых взяла из приюта 6-летнего Лешу, и в их жизни «начался ад». По словам приемной мамы Евгении, мальчик оказался «настоящим чудовищем». Избивал ребят в детском саду, нападал на кровных детей — 8-летнюю дочь и 7-летнего сына, дрался с мамой. А взрослым мужчинам — папе и дедушке — он предлагал… заняться с ним сексом.

С Лешей стали общаться психологи и восстановили его прошлое. Оказалось, его кровные родители — наркоманы, избивали сына, держали в голоде, продавали за дозу наркотиков. Полицейские подобрали истощенного мальчика на улице и передали в приют.

С Лешей больше года работали специалисты, стало полегче, но потом произошел серьезный откат. Тогда родители опустили руки, поняли, что не справятся, и решили отказаться. И специалисты центра начали подыскивать другую семью, которая будет готова взять такого травмированного и неадекватного ребенка, нам было важно не отдавать его обратно в детдом. И такая семья нашлась. Но в момент, когда Лешу стали готовить к другой семье, у него что-то переключилось. Впервые за практически два года семейной жизни он сказал маме: «Не отдавай меня никому, я тебя люблю и хочу быть с тобой». И Семеновы решили его оставить.

Мальчик стал спокойнее, у него появилась привязанность и доверие к родителям. Специалисты считают, что работать с такой травмой надо еще долго, но есть шанс на практически полную реабилитацию.

3. «Умственная отсталость» или «задержка развития» детей

Часто бывает, когда ребенок из детского дома не знает, не умеет или не понимает большую часть совершенно элементарных вещей, которые для его «домашних» сверстников совершенно естественны. Например, что грязную одежду не выбрасывают, а стирают, или что родители уходят на работу, приходят, на заработанные деньги покупают в магазине еду, готовят ужин — так устроены товарно-денежные отношения. Когда уже достаточно взрослый ребенок не знает, что такое времена года, все, кто не знаком со спецификой таких детей, думают: «У ребенка, мягко говоря, задержка развития или умственная отсталость».

Почему?

Это просто наследие прошлой жизни, а не органическое поражение головного мозга. В кровной семье ребенком никто не занимался, а в детском доме он просто не видел, как мама ходит на работу и покупает продукты, в столовой ему давали готовую еду, он не знает, что такое мыть посуду. Но эта задержка развития абсолютно компенсируемая, все пробелы можно быстро наверстать. И приемный родитель должен быть к этому готов.

Многим кажется, что раскачивание перед сном или просьбы вполне взрослых детей купить им бутылки с сосками — еще одно проявление умственной отсталости. Это классические последствия детского одиночества, никакого отношения к умственным способностям не имеющие. Попав в семью — естественную среду выращивания — ребенок пытается компенсировать этапы, не прожитые в раннем детстве, добирает недоданные объятия, заботу, сживается с ощущением защищенности. И если приемный родитель прошел нормальную подготовку, то такой период обычно переживается достаточно легко.

История:

Все восемь лет своей жизни Аня провела в доме-интернате. Она была «отказницей с рождения», а потенциальных усыновителей отпугивал ее диагноз — у девочки обнаружили тяжелую патологию центральной нервной системы, в результате которой Аня не могла ходить и постоянно пользовалась памперсами. Главным аргументом для ее будущей приемной мамы Ларисы стали слова сотрудников детдома: «Девочка интеллектуально сохранна».

Первые месяцы дома мама провела за консультациями: хотела понять возможности для лечения и реабилитации. Все визиты к врачам Аня переносила спокойно, никогда не плакала и не кричала.

Напрягалась Лариса из-за двух моментов. Во сне дочь постоянно сосала палец, из-за чего на нем образовалась незаживающая болячка. А дома у нее резко портилась дикция, Аня коверкала слова. Когда Лариса переспрашивала, девочка плакала, дело доходило до истерики. Наложилась и другая проблема — Лариса не могла уговорить дочь заниматься развивающими играми. Аня только раскрашивала картинки, да и то сильно «не по возрасту» (для детей 3 лет, очень простые и яркие).

Психолог не выявил у девочки отставания в развитии и каких-либо интеллектуальных нарушений и объяснил Ларисе причину такого поведения. Оказалось, дома, в семье, девочка пытается «отыграть» период раннего детства, когда она была лишена защиты и заботы мамы, прожить младенчество и получить от мамы именно то внимание, которое оказывают младенцу. Поэтому и были слишком детские занятия, сосание пальца по ночам и нарушения речи.

С Ларисой и Аней начали работать психологи: маме снимали повышенную тревожность и обучали спокойному отношению к поведению ребенка, а девочке помогали пережить травму оставленности и вернуться в возрастную норму. Через несколько месяцев ситуация нормализовалась.

4. Побеги из дома

Побеги — серьезная проблема: родители беспокоятся и за ребенка, и за себя, так как несут ответственность перед законом, но, к сожалению, для приемных детей это довольно типичная история.

Почему?

Часто повзрослевший ребенок попадает в семью после длительного пребывания в детдоме, и в семье у него возникает синдром обманутых ожиданий. К сожалению, детские дома никогда не готовили детей к попаданию в приемные семьи, и представления ребенка о семье формируются под влиянием очень специфических факторов. Взрослые, приезжающие в детские дома, — это, чаще всего, спонсоры, которые привозят подарки и устраивают праздник. И дети искренне считают, что такая жизнь у них и будет в приемных семьях — с подарками и праздниками.

И когда дома начинается обычная будничная жизнь, приемные родители накладывают какие-то рутинные обязательства — ходить в школу, делать уроки, помогать по дому, у ребенка случается отвержение, разочарование, вплоть до побега из дома в опеку или детдом со словами «Верните меня обратно».

История:

Семья Васильевых из крупного российского города решила усыновить подростка: у Ольги и Андрея уже были две кровные дочки-дошкольницы, но муж очень хотел взрослого сына. Васильевы прошли курс в школе приемных родителей, и вскоре в их семье появился Саша. Ему было 14 лет.

В детдоме про него говорили «двоечник и хулиган», но, попав в семью, Саша стал учиться на 4 и 5, не прогуливал уроки, помогал родителям с младшими детьми, ходил с отцом на рыбалку — казалось бы, все идеально. А спустя год он сбежал из дома.

Возвращал в семью его сначала детдом, потом, во второй побег, уже органы опеки. Но Саша твердил: «Надоело ходить в школу, учиться, что-то делать по хозяйству. Хочу на свободу в детдом». Однажды он на сутки заперся в своей комнате и не открывал дверь. Тогда родители обратились за помощью к психологу.

И хотя в той ситуации Васильевы были терпеливо настроены, к сожалению, с детьми из детских домов недостаточно «все делать правильно» и «просто их любить».

Весь следующий год с Сашей работали психологи. Сейчас ему 16 лет, поступил в колледж. А Ольга с Андреем взяли под опеку еще двоих детей: 10-летнего мальчика и девочку-подростка. Они очень воодушевились, потому что справились, и поняли, что при поддержке смогут воспитать и других детей.

5. Воровство

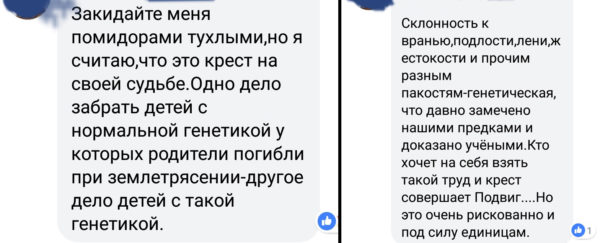

Воровство — это тоже очень частая история у детей-сирот, и причин такого поведения может быть очень много, в каждом случае надо разбираться индивидуально. Но воровство — это в любом случае не проявление плохой генетики, на что обычно указывают неподготовленные люди.

Самое очевидное и частое объяснение просто — ребенок не знаком с понятием собственности. В детдоме — коллективное воспитание, все вещи казенные. Дети не понимают, что есть мои вещи, а есть не мои. И, к сожалению, привить это понятие быстро невозможно. Ни один воспитательный процесс никогда не ограничивается одним объяснением. Сказать, что воровать нельзя, мало, — ребенок продолжит это делать, и лишь постепенно он начнет понимать, что чужая собственность неприкосновенна.

Кроме того, воровство и вообще всякое нарочито неправильное поведение — «мама говорит «не воруй», а я буду воровать, мама говорит «не дерись», я буду драться, мама говорит «не хами учителю», а я буду хамить» — объясняется тем, что, попав в семью, ребенок не утрачивает сиротскую тревожность: если один раз взрослые люди его предали, то почему это не может случиться и во второй раз? И ребенок постоянно провоцирует родителей: «А такого меня не сдашь обратно? А такого меня будешь любить?»

Но это все — провокация от тревожности, от внутренней неуверенности в том, что тебя можно любить просто так, а не потому что ты ведешь себя определенным образом.

История:

Детский сад для 8-летних близнецов Наташи и Светы старалась заменять их приемная мама Елена — она не работала и водила девочек к дефектологу и в танцевальную студию. И ее труды не прошли даром — приемные дочки прошли отбор в гимназию. Но в первые же недели учебы случилось непредвиденное. Сначала Елена обнаружила у дочерей в пеналах ластики, которых она не покупала. Тогда девочки сказали, что им подарила одноклассница. Затем дома появились незнакомые ручки, а после этого Воробьевы обнаружили, что девочки покупают себе в школьном буфете еду на неизвестные деньги. При этом дети всегда объясняли происходящее.

А однажды позвонила мама одноклассника и сказала, что после празднования дня рождения мальчик не досчитался одного из подарков — Воробьевы нашли его у близнецов.

Тогда родители попытались объяснить девочкам, что «воровство недопустимо, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя брать чужое». Не помогали и наказания в виде лишения мультиков на ночь. Родственники говорили: «Это генетика», в школе злились и не понимали.

В течение полугода с девочками работал психолог, в школе же специалисты попросили набраться терпения и объяснили, что это частая история у детей из детдома. Постепенно близнецы научились различать понятия «мое» и «чужое», а также говорить о своих желаниях родителям. Сейчас Наташа и Света учатся уже в третьем классе, семья уверяет — все хорошо.

Фонд «Правмир» открыл сбор на совместный проект Центра поддержки приемных семей «Найди семью» и Ассоциации приемных родителей Санкт-Петербурга под названием «Родительские каникулы». В рамках программы «Родительские каникулы» родителям оказывается помощь в преодолении кризисных явлений, возникающих в приемных семьях, а также ведется работа с целью предотвращения возвратов приемных детей.

«Надеюсь только на себя». О жизни после детского дома

«Все детство я смотрел на вечно пьяных санитарочек»

Евгений, 35 лет, Красноярск:

Мать оставила меня в роддоме: я инвалид с рождения, у меня ДЦП. До пяти лет я воспитывался в доме малютки. Потом перевели в специализированный дом-интернат для детей с психическими отклонениями, хотя я психически здоров. В 90-е было тяжело всем, не только детдомовцам. Государство почти не обеспечивало. Санитаркам, которые должны были следить за нами, было все равно, ведь им не платили зарплату. Они ходили на работу бухать. Все свое детство и юность я смотрел на вечно пьяных санитарочек. За малышами следили старшие дети — «старшаки» или «академики», как их называли санитарки. Им надо было подчиняться беспрекословно. Старшие были нашими богами.

Мой детдом находился в центре жилого комплекса. Городские дети лазили к нам через забор, чтобы поглумиться. Мы иногда давали отпор, стрелки забивали: тайком убегали из детдома к озеру и там решали проблемы. Среди городских были и дети, с которыми мы дружили, с некоторыми общаемся по сей день.

Я иногда бываю в детдомах, привожу подарки. По сравнению с тем, что было раньше, — небо и земля. Сейчас ребенку подзатыльник дадут — сразу шумиха поднимается. А меня в детстве не просто били. Мне санитарка сломала ногу в двух местах, когда я случайно уронил стол с одеялами. Никакой ответственности за это она не понесла и еще долго работала в детдоме. Но жизнь ее потом все равно наказала: она пьяная сгорела в собственном доме.

Иногда к нам попадали дети, которые до десяти лет жили с родителями. Для них это становилось серьезной психологической травмой. Я слышал, как они плакали по ночам. Если бы я знал другую жизнь, может быть, у меня и была бы обида на мир, но детдом был моим единственным домом.

Как и любому ребенку, мне хотелось, чтобы у меня была мама, братья, сестры. К другим детям иногда приходили родители, приносили гостинцы. Я завидовал, потому что ко мне никто не приходил. Я искал маму несколько лет, но тщетно. Мне помогал наш врач, хороший мужик. Однажды по телевизору я увидел рекламу справочной службы: «Мы найдем любой номер телефона». Я решил попробовать. Позвонил туда, назвал полностью Ф. И. О. родителей. Оператор нашла только номер отца. Я позвонил ему и соврал, что я одноклассник его жены и ищу ее, чтобы пригласить на встречу выпускников. Не знаю, почему не признался, побоялся, наверное. Отец дал мне телефон. Мамы не было дома, трубку взяла моя старшая сестра. Попросил передать маме, что ее ищет Евгений.

Вскоре мне позвонил директор детдома: «Пришла женщина, говорит, что она твоя мама». Так в 22 года я с ней и познакомился. Мама узнала меня сразу: я очень похож на своего отца. По ее словам, она от меня не отказывалась, в роддоме ей сказали, что я умер при рождении. Но мне кажется, ей просто было стыдно, что у нее родился ребенок-инвалид. Она тогда занимала руководящую должность и была не последним человеком в городе.

Мы стали общаться. Я ждал направления в психоневрологический интернат или дом престарелых (в то время туда отправляли и молодых) — куда «путевка» придет, но мама забрала меня домой. Мы прожили вместе год. Младшая сестра меня сразу не приняла, старшая — более-менее. Я тогда наивный был: думал, у меня теперь семья, люди, которые обо мне позаботятся и о которых буду заботиться я. А они, видимо, привыкли жить каждый сам для себя. Начались ссоры. Мы так и не поняли друг друга, наши пути разошлись. Своего жилья у меня не было, родные не помогли, поэтому обратился в соцзащиту, и меня отправили в дом престарелых, где я живу вот уже десять лет.

Первый год у меня была жуткая депрессия, но люди, с которыми я тут познакомился, сказали, что так нельзя и надо жить дальше. Они помогли мне выбраться из этой ямы. Вскоре я узнал, что по документам я недееспособен. Вот так мне детдом подгадил. Я три года через суд доказывал свою дееспособность.

С родными не общаюсь, а всем детдомовцам, которые пытаются найти родственников, говорю, что не стоит. Будет только одно разочарование

Пришлось полежать в психушке месяц на освидетельствовании. Я воспринимаю это как приключение. Охранник, который вел меня в палату, сказал, что соседи у меня уголовники: двое насильников, убийца и наркоман со стажем. Захожу в палату, а там здоровый мужик сидит: «Ты кто по жизни?» Я не растерялся, вспомнил, что в одном фильме герой на этот вопрос ответил «мужик». И я так ответил. «Раз мужик, иди с нами в карты играть».

Здоровяка этого за убийство судили. Он дачи охранял и грабителей поймал, завязалась драка, ну и вот… Наркоману было лет сорок, он с гордостью рассказывал о своих 30 годах стажа, анекдоты травил. А вот насильники были действительно психопатами. Меня здоровяк под охрану взял, но по ночам все равно было страшно. После психушки я некоторое время с ним общался. Хороший мужик. Как-то позвонил и сказал, что уезжает и что ему приятно было со мной познакомиться. Я так понял, его оправдали.

В свое время я не учился, но в доме престарелых окончил вечернюю школу, а потом колледж по специальности «социальный работник». Сейчас получаю высшее образование, защита диплома в следующем году. Работаю в этом же доме престарелых, занимаюсь разными социальными проектами. В этом году отвозили в детдом игрушки, носки и кофточки, которые связали обитатели нашего дома.

С родными не общаюсь, а всем детдомовцам, которые пытаются найти родственников, говорю, что не стоит. Будет только одно разочарование.

«Люблю ворон, мы с ними прошли много помоек»

Юнира, 53 года, Салават:

Когда умерла моя мама, мне было полтора года. Отец сразу бросил нас, а 13-летний брат не мог меня воспитывать. Так я попала в детдом. 14 лет я ждала, когда обо мне вспомнят и заберут. Стоя у решетчатых ворот детдома, я в каждом прохожем видела маму, бабушку, но все проходили мимо.

Я выживала как могла. Было жестко: голод, холод, побои и безразличие воспитателей. Всегда думала: вот вырасту, куплю много-много сахара. Иногда на улице находила огрызок яблока или черствую корку хлеба — ничего вкуснее не было. До сих пор помню этот вкус и даже сейчас ночью ем хлеб и прячу его под подушку. Я любила и люблю всякую живность, особенно ворон, с ними я прошла через много помоек. Сбегала из детдома несколько раз с одной мыслью — найти маму. Через несколько лет меня разыскал старший брат, который на тот момент служил в армии. Он сделал запрос и приехал в детдом, привез вкусностей, которых мы почти не видели.

В 14 лет — это был конец 70-х — мне дали девять рублей — и вперед, во взрослую жизнь! Еле поступила в училище на швею: характеристику в детдоме не ахти какую написали, зато дали комнату в общежитии. Детдомовские привычки остались: чувство голода, страх, недоверие к миру. Я старалась никому не говорить о прошлом. В 19 лет родила дочь, одна, без мужа. Страшное дело. Годы в детдоме казались раем по сравнению с тем, через что пришлось пройти потом. Председатель профкома отправляла меня на аборт, но я отказалась. Когда я пришла из роддома в общежитие с ребенком на руках, заведующая меня не пускала. После родов я весила 38 кг, молоко пропало. Добрые люди помогали едой и одеждой.

Воспитывала дочь с сожителем, но замуж так и не вышла: слишком много боли причиняют мужчины, а, может, это моя судьба — так жить

Свою дочь я хотела растить в нормальных условиях, сытой в первую очередь. Я хотела, чтобы у нее было все, чего не было у меня. Когда дочери исполнилось полтора месяца, я вышла на работу: мыла полы в общежитии. Руки опускались, когда не хватало еды, денег, но я заставляла себя бороться. Стыдно признаться, я несколько раз воровала у семейных — то картошку, то еще что-нибудь. Я стояла в очереди на квартиру, меня постоянно отодвигали назад, тогда, по совету одной женщины, я написала письмо в Москву, Терешковой. Все наладилось: через месяц мне дали квартиру. Через несколько лет я устроилась на свою самую любимую работу, в кинологию: 13 лет была вожатой служебных собак. Родила вторую дочь. Воспитывала ее с сожителем, но замуж так и не вышла: слишком много боли причиняют мужчины, а, может, это моя судьба — так жить.

Брат тоже хлебнул горя. Рано начал пить. Живет в деревне, где я родилась. Недавно ездила к нему, ходили на могилу к матери, ревели в голос вдвоем.

Жизнь меня закалила. Все говорят: ты что так материшься, такая взрывная, тебе больше всех надо? Я такая, по-другому не могу. Скоро мне исполнится 54 года, у меня двое внуков. Работаю дворником — опять собаки, опять вороны.

«Мы живем в бараке: на одной половине — я, двое детей и муж, на другой — брат и дядя, которые спиваются»

Надежда, 33 года, Екатеринбург:

Я росла без отца: мама забеременела от женатого мужчины. Жизнь с мамой помню смутно.

Когда мне было два года, мама родила брата. Рожала дома, пьяная, роды принимала соседка. Это была середина 80-х. Мама торговала вином, ну, и сама много пила.

Когда мне было пять лет, нас с братом забрали в детский дом. Что бы кто ни говорил, но нас там кормили, одевали, обували. И я не помню, чтобы нас били. Через полтора года нас с братом отправили в разные интернаты учиться. Раз в месяц приезжала воспитательница из детского дома и привозила вареную сгущенку. Каждое лето нас отправляли в загородные пионерлагеря. В старших классах ездили в Ейск на все лето. Во всех группах воспитывали по-разному: кого-то и били, и едой наказывали. Но мне везло. Единственный раз воспитательница меня не ударила, но швырнула, когда застукала с сигаретой.

Маму я видела, когда училась в первом классе, потом ее посадили за убийство. Класса с пятого я стала ездить к брату и бабушке. Выпустилась в 2000 году, отправили учиться в Березовский, общежитие предоставили, стипендию платили целых 120 рублей и кормили бесплатно, а все остальное — как хотите. Я не доучилась, бросила: жить в общежитии было невозможно — алкаши, наркоманы, полный беспредел.

Я стараюсь все делать сама, чтобы ни от кого не зависеть и никому не быть обязанной

Я вернулась в свою комнату в 20 квадратных метров в двухэтажном бараке. Бабушка лежала парализованная от пьянства. Через три дня она умерла. Я осталась абсолютно одна, без денег, без документов, без зимних вещей. Еще учась в интернате, мы бегали на рынок подхалтурить, поэтому я пошла торговать.

В 17 лет я забеременела. От отца ребенка никакой помощи не было, и мы расстались. К родам из тюрьмы освободилась моя мама. Первый год она не пила, держалась, а потом начала снова. Я очень боялась, что из-за нее у меня могут забрать ребенка, и выгнала ее из дома. Через полгода мама умерла.

К 29 годам я заведовала магазином детских товаров. К нам на склад пришел работать мой будущий муж. В тот день шеф попил мне крови, да еще сын что-то натворил, и я предложила новому коллеге выпить после работы бутылку подаренного коньяка. Через неделю мы подали заявление в ЗАГС.

Сейчас старшему сыну почти 15 лет, младшему — 10 месяцев. Мы до сих пор живем в той же комнате, но разделили ее на две половины: в одной — я, двое детей и муж, в другой — брат и дядя, которые спиваются. Они не буянят, побаиваются, что я могу вызывать полицию.

От государства я ничего не жду. Что я детдомовская, не скрываю, но и не кричу об этом на каждом шагу. У большинства стереотипы, что детдомовские очень агрессивные и всегда чего-то требуют. Я стараюсь все делать сама, чтобы ни от кого не зависеть и никому не быть обязанной.

«Мать присылала нам письма без обратного адреса»

Василий, 30 лет, Санкт-Петербург:

До девяти лет я с матерью, старшей сестрой и младшим братом жил в Иркутской области. Мать воспитывала нас одна. Однажды она привезла меня с сестрой к бабушке в Мордовию и уехала, пообещав, что разберется с делами и вернется с братом. И пропала. Сестра старше меня на два года, больше помнила маму и была на нее сильнее обижена, чем я. А я всегда мыслил рационально и не помню, чтобы испытывал к матери какие-то сильные негативные эмоции.

Бабушка жила в глухой деревне, до ближайшей школы — несколько десятков километров. Органы опеки забрали нас в реабилитационный центр, а через год отправили в детдом. Вполне нормальное место, никакого треша. Бабушка нас навещала, а мы ездили к ней на каникулы. Раз в два-три года бабушке приходило письмо от мамы в духе «как дела, что нового». На конверте не было обратного адреса. Я как-то написал письмо в «Жди меня», и мама узнала, что я ее ищу. Тогда она прислала в детдом письмо с извинениями. Она писала, что ей было тяжело в те годы, поэтому пришлось нас оставить, что ей стыдно за это и она сожалеет. Я написал ответное письмо, но больше ничего от нее я не получал.

По просьбе сестры я нашел нашего младшего брата и организовал встречу с ним и матерью в Москве. Мы погуляли, пообщались — и, собственно, все

В девятом классе я по экспериментальной программе попал в патронатную семью. Общаемся до сих пор. Мой мир перевернулся: живя в детдоме, я приходил из школы, делал уроки, смотрел телевизор и ложился спать, а тут появилось больше свободы. В десятом классе у меня появились новые одноклассники из городских. Я начал общаться, ходил вечером гулять. Это помогло мне немного адаптироваться к внешнему миру.

После школы уехал в Саранск поступать в университет, потом переехал в Петербург, где и живу до сих пор. Работаю программистом. По просьбе сестры я нашел нашего младшего брата и организовал встречу с ним и матерью в Москве. Мы погуляли, пообщались — и, собственно, все. Сестра прямо сказала, что это чужие люди, и больше с ними не общается. Раз в месяц я перекидываюсь с матерью парой слов в сети и присылаю фотографии. Вот и все общение.

«В детдоме мне было лучше, чем дома»

Ирина, 30 лет, Москва:

Мама отказалась от меня в роддоме. Не знаю почему. Отец отдал меня на воспитание бабушке с дедушкой: он работал дальнобойщиком, ему некогда было со мной возиться.

Я прожила у них много лет. Потом бабушка погибла в аварии, и дедушка отдал меня отцу, потому что был уже слишком старый. Некоторое время я жила с отцом, мачехой и сводным братом. Отец много пил, пьяный мог меня избить или начинал приставать. Я очень боялась его. Меня почти не кормили, я часто ночевала у соседей. Однажды пожаловалась директору школы, что больше не могу так жить. Так в 12 лет я попала в детдом.

Детский дом — государство в государстве. Воспитатели не были нам родителями, просто следили, чтобы мы соблюдали распорядок дня и учили уроки. Дети были разные, многие дрались и матерились, но я человек миролюбивый и старалась не нарываться. Кормили хорошо, но денег на одежду и какие-то мелкие расходы у нас не было. Мы часто ездили на экскурсии, а как-то спонсоры выдали нам путевку в Геленджик — это был единственный раз, когда я увидела море. На лето меня забирала к себе наш бухгалтер, но не под опеку — у нее и так было трое приемных детей.

Домашним родители помогают с получением образования, а нас не спрашивают, интересна эта профессия или нет — просто посылают учиться туда, где есть свободные места

Мы учились в обычной общеобразовательной школе. Домашние дети не принимали нас в свою компанию, просто потому что мы жили в детдоме. С нами мало общались, мы держались обособленно.

После окончания 11-го класса меня отправили в педагогический колледж. Домашним родители помогают с получением образования, а нас не спрашивают, интересна эта профессия или нет — просто посылают учиться туда, где есть свободные места и дают койку в общежитии. Образование я так и не получила. Я не смогла работать с детьми, мне хотелось стать дизайнером. Меня отчислили. Тогда я взяла у знакомых взаймы немного денег и выучилась на парикмахера. В Ульяновске зарплаты низкие — 6000 рублей, поэтому я приехала на заработки в Москву. Первое время работала на кондитерской фабрике по 16 часов, потому что там давали бесплатное место в общежитии. Но там обманывали с деньгами. Мне удалось накопить на инструменты, и сейчас я работаю парикмахером. Снимаю койко-место в общежитии. Мечтаю получить высшее образование и сдать на права, но пока не могу себе это позволить. Конечно, мне хочется семью и ребенка, чтобы компенсировать то, чего у меня не было в детстве, но пока как-то не складывается.

Без родительской поддержки тяжело. Матери уже нет в живых, отец порезал кого-то в пьяной драке и сел в тюрьму. После выпуска из детдома меня не поставили в очередь на жилье. Я пытаюсь урегулировать этот вопрос через суд. Мне не на кого надеяться, кроме себя. Мне не хватает уверенности, я стараюсь скрывать свое прошлое, потому что к детдомовцам относятся по-разному, не всегда хорошо.