Противолодочный маневр зигзаг что это

Противолодочная оборона.

в ВМП Комментарии к записи Противолодочная оборона. отключены 934 Просмотров

Противолодочная оборона конвоя организуется с целью обеспечения его безопасности от атак подводных лодок противника. Основу противолодочного обеспечения конвоя составляют систематические действия против подводных лодок, проводимые в зонах военно-морских баз и на маршруте перехода. Систематические боевые действия проводятся в целях снижения угрозы со стороны подводного противника.

При организации ПЛО конвоя необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

– мероприятия и совместные действия сил по противолодочному обеспечению выхода (входа) судов из пунктов базирования;

– действия противолодочных сил по поиску и уничтожению ПЛ противника в наиболее опасных для конвоя районах, а также организация оповещения об обнаруженных ПЛ в зоне расположения маршрута перехода конвоя;

– действия сил конвоя по обеспечению его безопасности от атак ПЛ на переходе морем (целесообразное построение судов в противолодочный ордер, организация и ведение совместных действий силами воздушного и корабельного противолодочного охранения, действия конвоя по обходу или форсированию района обнаружения ПЛ противника, уничтожение силами конвоя обнаруженных ПЛ и отражение их атак).

Борьба с ПЛ на переходе в основном ведется силами охранения конвоя: надводными кораблями и ПЛ, самолетами и вертолетами берегового и корабельного базирования с широким использованием радиотехнических средств обнаружения подводных лодок.

ПЛО конвоя на переходе морем организуется в системе универсальной обороны и предусматривает своевременное обнаружение ПЛ противника, обеспечиваемое рациональным построением противолодочного охранения; нанесение ударов по обнаруженным ПЛ в кратчайший срок; уклонение от ПЛ и их оружия; принятие мер, затрудняющих атаки ПЛ и снижающих их эффективность.

Круговое охранение наилучшим образом отвечает требованиям универсальной обороны и удобства управления, позволяет создать сплошное гидроакустическое поле вокруг охраняемых судов, но требует большого количества кораблей охранения. Недостаток кораблей охранения заставляет прибегать к построению охранения завесой. Завеса располагается на том же удалении от охраняемых судов, что и в круговом ордере, на угрожаемом от атак противника направлении.

Круговое маневрирующее охранение предусматривает маневрирование противолодочных кораблей по заранее разработанной схеме. Оно затрудняет наблюдение противнику, но требует, чтобы скорость кораблей охранения была в 2—3 раза выше скорости охраняемых судов.

Каждый корабль или самолет (вертолет) из состава охранения должен быть готов с обнаружением ПЛ противника немедленно атаковать ее, дать донесение и в случае неуспешной атаки навести назначенные командиром конвоя противолодочные силы для дальнейшего преследования.

Роль судов конвоя в ПЛО сводится к мерам по наблюдению и оповещению об обнаружении ПЛ. Уклонение судна от выпущенной торпеды производится самостоятельно в соответствии с рекомендациями, изложенными в гл. VIII.

При обнаружении пуска противокорабельных (противолодочных) ракет или самих ракет на траектории полета корабли охранения и суда осуществляют противовоздушное маневрирование и уничтожение ракет ЗОС. В случае приводнения неуничтоженных ракет они принимаются за ракеты-торпеды, определяются координаты их приводнения и, если дистанция до места приводнения равна или меньше опасной зоны, производится уклонение как от торпеды. Опасной от торпед зоной принимается площадь круга радиусом, равным величине радиуса реагирования аппаратуры самонаведения торпед противника (15кб).

К мерам, затрудняющим атаки ПЛ и снижающим их эффективность, относятся: выбор маршрута перехода, переход оперативным и тактическими противолодочными зигзагами.

Маршрут перехода рассчитывается по нескольким вариантам с учетом общей обстановки и военно-географических особенностей района. При выборе и расчете курсов и скорости учитываются возможности действий ПЛ в зависимости от навигационно-гидрографических условий, наличия стационарных и позиционных средств противолодочного наблюдения и заграждений, удаление от аэродромов противолодочной авиации и пунктов базирования противолодочных кораблей.

Оперативный противолодочный зигзаг, имеющий целью затруднить сосредоточение ПЛ на курсе конвоя, должен иметь незакономерный характер, а длина галсов и изменение курсов должны маскировать направление движения конвоя.

Новое в блогах

Противолодочный зигзаг экономической евроинтеграции Украины.

Переговоры о заключении соглашения об ассоциации с ЕС велись с 2007 года. Текст соглашения был согласован в ноябре 2011 года и парафирован в марте 2012 года. Наиболее активная фаза подготовки документа пришлась на 2013 год, в расчете на подписание на саммите «Восточного партнерства» в ноябре.

Изначально было известно, что соглашение экономически невыгодно Украине. Смысл его состоял в том, чтобы открыть украинский рынок для европейских товаров, что позволило бы облегчить течение кризиса в Европе. Для Украины последствия этого были бы катастрофическими в силу краха производств, ориентированных на внутренний рынок, и сокращения критически важного экспорта в Россию и страны СНГ, которые вынуждены были бы обезопасить себя от реэкспорта через территорию Украины. В выигрыше должны были остаться украинские олигархи, контролирующие металлургию (Ахметов, Пинчук, Новинский) и химию (Фирташ).

Впрочем, украинское правительство отлично понимало все риски, связанные с созданием ЗСТ с ЕС и проводило свою линию, направленную на достижение соглашения, максимально выгодного для Украины.

С одной стороны, велись переговоры с европейской стороной на предмет продления сроков внедрения ЗСТ и предоставления Украине финансовой помощи для компенсации потери рынков СНГ и перехода на европейские технические регламенты. Кстати, по подсчетам правительства, Украине только для решения последней задачи требовалось потратить 165 млрд. евро в течение 10 лет, в то время как доходная часть бюджета-2013 составляла 33 млрд.

С другой стороны, продолжались переговоры с ТС на предмет вступления Украины в союз по схеме «3+1». Смысл ее — подписать то, что нужно Украине, не подписывая все остальное. Т.о., Украина должна была сохранить евразийский рынок.

В общем, предполагалось, что Украина окажется одновременно в двух зонах свободной торговли, сохранит высокотехнологическое производство и сможет заработать на посреднических операциях.

Изначально и ЕС, и ТС категорически исключали такую модель, но на протяжении года их позиция существенно смягчилась. Проблема, однако, состояла в том, что изменить уже парафированное соглашение с ЕС было крайне трудно. Украинская сторона предлагала разделить политическую и экономическую части соглашения, однако получила отказ.

21 ноября 2013 года правительство Украины прекратило подготовку к подписанию соглашения. Ноябрьский саммит прошел безрезультатно.

Этого, как вы понимаете, не произошло. На Украине победил Майдан.

21 марта 2014 года была подписана политическая часть соглашения с ЕС. Только недавно европейцы категорически отрицали возможность разделения политической и экономической составляющих соглашения, но мы-то с вами знаем, что «европейские принципы» и «двойные стандарты» — синонимы.

23 апреля ЕС в одностороннем порядке открыл свой рынок для украинской продукции. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также увеличение квот на такие поставки.

27 июня была подписана экономическая часть соглашения. 16 сентября 2014 года Верховная Рада ратифицировала соглашение. Однако по требованию России 12 сентября в Брюсселе на переговорах «Украина — Россия — ЕС» была достигнута договоренность об отсрочке имплементации соглашения о создании ЗСТ между Украиной и ЕС до 31 декабря 2015 г.

Таким образом, на протяжении большей части 2014 года и в нынешнем году действует идеальный для Украины режим. Со стороны ЕС ЗСТ была открыта в одностороннем порядке. Т. е., украинские товары могли свободно перемещаться в ЕС, в то время как европейские не заполняли украинский рынок. К тому же продолжал действовать режим ЗСТ со странами СНГ, т. е. Украина могла спокойно экспортировать свою продукцию на эти рынки (причем речь идет о продукции с высокой долей добавленной стоимости).

Разумеется, украинская власть сделала все возможное, чтобы не воспользоваться предоставленными возможностями. Помимо крайне неудачной экономической политики, Киев: устроил на своей территории гражданскую войну, которая охватила Донбасс, дававший значительную часть металлургической продукции; создал кризис в отношениях с Россией (справедливости ради надо сказать, что этот кризис был спровоцирован присоединением Крыма, но Россия от двухсторонней торговли не отказывалась), запрещая своим предприятиям торговать с ней и отказываясь от поставок российского газа (что, в частности, привело к остановке химических производств).

Результаты действия соглашения

Итоги внешней торговли в 2014 году были плачевными для Украины.

Однако очевидно, что это — результат не нового режима внешней торговли, а катастрофического падения спроса на внутреннем рынке, связанного с неудачной финансовой политикой и падением производства. ВВП в 2014 году упал на 6,8% (причем в четвертом квартале — на 14,8%). Промышленное производство сократилось на 10,7%. Инфляция составила 24,9%.

Экспорт в страны СНГ упал на 31%, тогда как в другие страны — только на 5,2%, а в страны ЕС он даже вырос на 0,7%. Одновременно падение импорта из стран СНГ составило 37%, тогда как из стран ЕС — 22,5%.

Надо, правда, отметить, что данные эти «не чистые». Например, экспорт продукции военного назначения в Россию был запрещен только в середине июня, причем до конца его пресечь не удалось. Например, турбины николаевского предприятия «Заря-машпроект», которые устанавливаются на российские боевые корабли, продолжают поставляться в Россию, но уже — через вторые руки.

В 2015 году тенденции в целом сохранились. Украинский импорт сокращается опережающими темпами по сравнению с экспортом. Поэтому, на фоне падения экспорта, внешняя торговля демонстрирует рост профицита. Падение промышленного производства за январь-май составило 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-мае 2014-го падение составило 4,6%).

Интересно выглядит смена структуры экспорта в первом квартале 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

— доля металлургической продукции сократилась с 28,3% до 27,4% (это по поводу «влияния войны» — не так уж много);

— доля продукции машиностроения — с 10,7% до 9,1% (т.е., машиностроители пока выкручиваются);

— доля минеральных продуктов (руда, уголь и т.п.) — с 13,1% до 8,6%;

— доля продукции растениеводства, напротив, выросла с 15,6% до 19,4%;

— доля продукции пищевой промышленности — с 5,5% до 6,3%;

— отдельно доля растительного масла — с 6% до 9%;

— доля химической продукции — с 6,2% до 6,7%.

При этом, правда, надо учитывать, что экспорт Украины в целом сократился на 33%, так что, даже то, что на общем фоне выглядит ростом, на самом деле — падение (кроме масла; кстати, в 2013 году ЕС масло закупать не собирался — только семена подсолнечника).

На закуску — что заплатили за евроинтеграцию олигархи, в чьих интересах она, собственно, затевалась. Главным результатам стала декапитализация их состояний, вызванная двухкратным падением национальной валюты и экономическим кризисом.

Украинские пропагандисты утверждают, что в этом и следующем году страну неминуемо ждет процветание за счет увеличения экспорта в Европу. Увы, это вызывает большие сомнения по следующим причинам.

Во-первых, финансовая ситуация в стране остается крайне напряженной. В случае дефолта, который даже министр финансов Яресько считает практически неизбежным, экспортные возможности Украины еще более сократятся.

Во-вторых, никаких других преференций, кроме имеющихся, ЕС Украине уже предоставить не сможет. Значит, никакого ресурса, сравнимого с прошлогодним, украинский экспорт в ЕС не получит.

Зато в следующем году европейские товары пойдут на украинский рынок, что вызовет предсказуемые проблемы в торговле с СНГ (ведь внутреннее потребление существенно упало).

В-третьих, в текущем году урожай прогнозируется на уровне 59 млн. т. зерна, в то время как в прошлом он составил почти 64 млн. т. А ведь сельское хозяйство сейчас основной локомотив экономики.

В-четвертых, на Украине идет кампания по внедрению европейских технических регламентов. Россия предлагает растянуть сроки их внедрения на 10−15 лет, но ЕС и Украина не согласны. Между тем, последствия ускоренного их введения без финансовой компенсации будут иметь катастрофические последствия — сравнительно легко перейти на европейские регламенты смогут только примитивные крупные производства. Высокотехнологические предприятия, а также малый и средний бизнес, имеющие ограниченные оборотные средства, справиться с этой задачей, скорее всего, не смогут.

Украинская власть не смогла воспользоваться уникальными экономическими возможностями, которые ей предоставил ЕС. Крайне выгодная для Украины конфигурация внешней торговли парадоксальным образом обернулась катастрофическим падением экономики вообще и экспорта в частности. Позитивные изменения в части внешнеторгового баланса лишь незначительно облегчили ситуацию в стране.

Впрочем, катастрофа 2014 года была столь масштабна, что существенного ухудшения ситуации с началом полноценной работы ЗСТ с ЕС не произойдет. Внутренний рынок Украины настолько скукожился, что экономически она потеряла интерес для Евросоюза. Европейцы сами себя наказали, предпочтя украинской синице в руках обещанного Госдепом российского журавля в небе (европейцам пообещали открытие российского рынка после поражения России по итогам украинского кризиса).

«Противолодочный зигзаг» Игоря Коломойского. Как «отец» президента стал его конкурентом

Напомним развитие событий.

В 2013 году Коломойский присоединился к «олигархическому консенсусу», который решил «поставить на место» Виктора Януковича. Причина состояла в том, что Янукович, подобно Паниковскому, нарушил конвенцию — условием его президентства было то, что он, подобно Кучме, будет «главноразводящим» и воздержится от создания своей бизнес-империи.

Условия, на которых Коломойский присоединился к этому комплоту, и роль, которую он играл в Евромайдане, останутся навсегда покрытыми мраком неизвестной тайны. Но можно с уверенностью сказать, что его роль была немалой в силу тесных связей с политиками, ставшими лицом Майдана и опытом 2004 года.

К концу 2013 года Евромайдан закончился победой — Янукович пошёл на уступки «консенсусу». Но было уже поздно — ситуация вышла из-под контроля, к кампании присоединились американцы (вообще они планировали Майдан на президентские выборы 2015 года, но тут такое дело…).

На этом этапе «олигархический консенсус» распался. Тому же Ахметову, насколько можно понять, руководители Майдана ну вот совершенно не нравились, и он не знал, как и о чём с ними договариваться.

А вот Коломойский с радостью окунулся в этот омут «гидности», ожидая, что после победы Майдана он окажется на особом положении и сможет кое-что «отжать» у своих конкурентов.

Эти надежды заиграли особенно ярко после начала АТО. Ахметов совершил стратегическую ошибку, попытавшись торговаться с Киевом с позиции силы и поддержав создание ДНР. Уже в процессе стало понятно, что он столкнулся с конченными отморозками, договариваться с которыми невозможно в принципе. Тут свежеиспечённый глава днепропетровской администрации и создатель добробатов Коломойский развернулся… И свернулся опять.

Во второй половине 2014 года Игорь Валерьевич внезапно понял, что его план «отжать за 60 секунд» провалился. Коллеги-олигархи объединиться против него не смогли, но он недооценил Петра Порошенко, и, главное, в игру вмешались внешние игроки.

В результате, например, простой отжим активов Ахметова на Донбассе перерос в полномасштабную войну, причем, как оказалось, армия подчиняется вовсе не генералиссимусу Корбану, а каким-то пошлым генералам и верховному кондитеру.

Тогда хитрый Беня решил резко поменять вектор. Ничего ж личного — просто бизнес. Его план включал: 1) прямые переговоры с ЛДНР; 2) прекращение конфликта с Россией; 3) федерализация.

Последний пункт, конечно, в той форме, которая реально мыслима в стране, где федерация никому не нужна, — «Приват» подгребает под себя с десяток самых вкусных областей и выбивает для них какие-то особые права под предлогом «глубокой децентрализации», что бы это ни значило. А остальные пусть сами гребутся — с Киевом или без.

Несмотря на то что резоны Бени были прозрачны и транспарентны, поддержки в Кремле он не получил. Ростислав Ищенко полагает, что российское руководство сочло днепропетровского олигарха недоговороспособным ещё во времена борьбы за Кременчугский НПЗ. Скорее всего он прав.

Чем дело кончилось, мы знаем — бесславной отставкой по звонку из американского посольства и бегством за рубеж. Причём там он тоже проштрафился — во всяком случае давление на Украину в связи с судьбой «Приватбанка» вряд ли связано с тем, что финансовые аппетиты Коломойского могут дестабилизировать финансовую систему Украины. По слухам, к концу 2018 года Игоря Валерьевича даже из Израиля начали просить. Хотя Израиль своих не выдаёт.

Естественным образом Коломойский активно принял участие в избирательной кампании 2019 года. Более того, он был непосредственным творцом её конфигурации (не такой уж частный случай).

По состоянию на начало осени 2018 года ситуация складывалась довольно очевидная — в президентских выборах должны были участвовать Порошенко и Тимошенко, причём соотношение силы было явно в пользу последней (если, конечно, проводить выборы). Но был и фактор неопределённости в лице Святослава Вакарчука, который вклинивался в число лидеров и мог существенно повлиять на исход кампании. Чтобы этот фактор обнулить, Коломойский предложил участие в избирательной кампании Зеленскому — он должен был срезать голоса Вакарчука и расчистить Тимошенко дорогу к победе.

Кстати, на новый 2018 год, принадлежащий Коломойскому канал «1+1» пустил перед выступлением президента шуточный ролик, в котором популярный певец Олег Винник находит в лесу пустующую трибуну и пытается обратиться с неё к нации, но его заметает полиция. Потом эта реприза была использована при выдвижении Зеленского. Только без полиции.

На практике, впрочем, ни Вакарчук, ни Зеленский участвовать в выборах вовсе не стремились. Зеленского удалось уговорить принять в них участие только путём шантажа — в обмен на обещание вернуть долги «1+1» «Кварталу 95» (кстати, судьба этого долга так и неизвестна, но, по слухам, Зеленский окончил кампанию с прибылью). Значительную часть финансирования кампании взял на себя Коломойский.

Чем всё кончилось вы знаете — Зеленский неожиданно для всех одержал сокрушительную победу. Для Порошенко это был «слом шаблона» (он и сейчас не может понять, как нация отдала предпочтение не ему, а другому клоуну), для Тимошенко это была катастрофа.

Самое интересное, что Коломойский от победы Зеленского почти ничего не получил — и новый президент, и глава его офиса по сути были от него независимы, а западные партнёры настаивали на том, чтобы украинская власть поменьше сотрудничала с днепропетровским олигархом. Судя по всему, президента и Коломойского связывают какие-то обязательства, но выполняются они в минимальной конфигурации.

Уже на момент парламентской избирательной кампании стало очевидно, что влияние на власть Коломойского заметно меньше, чем Пинчука (отношения между двумя богатейшими людьми «не первого, но и не второго города Украины» довольно сложные). Коломойский попытался распределить свои силы, вложившись в неудачную кампанию партии «Доверяй делам» (на выборы шла в составе «Оппозиционного блока», представлявшего «ахметовскую» часть пострегиональной оппозиции).

Тесное сотрудничество Коломойского с региональными элитами Юго-Востока означало поворот в сторону программы второй половины 2014 года. Окончательно переход на эту сторону был зафиксирован в ноябре 2019 года, когда Коломойский выступил с инициативой примирения с Россией.

Тут надо отметить, что Зеленский, так или иначе, и в вопросах отношений с Россией, и в вопросах децентрализации следует путём Порошенко. Таким образом, Коломойский сейчас является его «идеологическим оппонентом», а сам он — чуть ли не лидер «пророссийской оппозиции» (правда, не имеющий поддержки Москвы, а потому безблагодатный самозванец).

Причины столь сложных политико-идеологических манёвров Игоря Валерьевича в общем-то очевидны. Его политический курс определяется интересами его бизнеса. Если он видит перспективы, он поддерживает власть. Если не видит — поддерживает оппозицию.

Президент Зеленский хочет дружить с Ахметовым, а для Коломойского его постоянно нет дома и в «короновирусное кормление» ему дают только одну, не самую значимую Запорожскую область. Коломойский обижается и говорит президенту гадости идеологического характера.

Рождение подводной угрозы

Как ковался подводный меч Германии

В следующие 40 лет продолжалась доработка концепции подводных лодок. Так, в 1865 году конструктором Иваном Александровским был создан первый экспериментальный образец русской подводной лодки. Уже в 1866 году он разработал проект нового вооружения для них — торпед. Французы в 1893 году ввели в состав своего флота подлодку «Густав Зедэ», вооруженную одним торпедным аппаратом и способную преодолевать под водой 35 миль: за 15 лет службы во французском флоте она совершила более 2,5 тысяч погружений.

После французов подводные лодки появились на вооружении сначала у американцев (1900), потом англичан (1901). В 1903 лодка «Дельфин» стала первым подводным кораблем, официально зачисленным в состав русского военно-морского флота.

Тактика

Как уже отмечалось, разрабатывая перед войной планы ведения боевых действий, ни одна из стран не уделила подводным лодкам серьезного внимания. И это при том, что условия для ведения боевых действий именно ими для некоторых стран были просто идеальными. Прежде всего это касалось, конечно же, немцев.

Ни одна страна не находилась перед войной в такой зависимости от доставки грузов по морю извне, как главный соперник Германии на море — Великобритания. Это обусловливалось и географическим положением, и хозяйственной структурой британских островов — промышленным и финансовым центром Британской империи. Промышленное сырье и продукты питания производились в основном не на территории Британских островов, а в многочисленных колониях и доминионах, откуда и доставлялись огромным количеством судов. Согласно статистике последних пяти предвоенных лет, Великобритания ввозила 2/3 необходимых ей продуктов питания, в том числе 100% сахара; 73% фруктов; 64,5% жиров; 50% куриных яиц; 49,5% маргарина; 40% мяса; 36% овощей. Специальная британская правительственная комиссия подсчитала, что в случае полной изоляции островов от внешнего мира запасов продовольствия хватит всего на 6 недель. Поэтому безопасность морских коммуникаций, связывающих метрополию с колониями и доминионами и всем остальным миром, была для Великобритании вопросом жизни и смерти.

Для ведения морской торговли в распоряжении англичан имелся гигантский торговый флот. К 1 июлю 1914 года в его состав входил 8587 пароход и 653 парусное судно общей грузоподъемностью 19 млн 250 тысяч брутто-тонн, что составляло в то время 43% мирового тоннажа.

Условия для ведения активной подводной войны на торговых путях Британии, опоясавших весь земной шар, были идеальными, но в начале боевых действий немцы еще не обладали достаточным количеством подлодок, способных далеко уходить от своих баз. Главную ставку в борьбе с морскими грузоперевозками противника немцы поначалу делали на надводные рейдеры — военные корабли или специально переоборудованные для этой задачи торговые суда. Однако с началом войны оказалось, что о лихих каперских набегах времен парусного флота немцам стоит забыть. Уголь, без которого не могли обходиться современные суда, требовал постоянной дозаправки судов в портах или укромных гаванях, а пар, исходивший из гигантских котлов машинных отделений кораблей, был заметен с гигантских расстояний. И то, и другое немцы пытались исправить: для снабжения рейдеров в немецких колониях были оборудованы снабженческие базы, в океаны были отправлены десятки кораблей-углевозов. Германия перед войной создала запасы сортов угля, которые давали белый дым, менее заметный с расстояния. Но с началом военных действий все базы снабжения были скоро захвачены, угольщики перехвачены и потоплены, а запасы угля с минимальным выходом дыма закончились. Вслед за всем этим на дно морское ушли и почти все немецкие рейдеры: уже к концу 1914 года от германской рейдерской угрозы в удаленных от самой Германии морях не осталось и следа. Однако бороться с британской морской торговлей все же было надо, и лишь тогда выбор пал на подлодки.

Но тут были свои сложности. Положившись на надводные рейдеры, немцы не стали перед войной фокусировать много внимания на строительстве подводного флота. Первый U-boot (сокращение немецкого слова Unterseeboot — подводный корабль) был построен лишь в 1906 году, второй — в 1908-м, третий — в 1909-м. Только начиная с 1911 года германский флот поставил на поток строительство подводных кораблей боевого назначения — до этого немцы строили субмарины исключительно для исследовательских и учебных целей. Первая немецкая подводная лодка с дизельным двигателем вступила в строй всего за год до войны, а к началу войны немцы, по разным данным, имели от 34 до 44 субмарин подобного типа.

Самый крупный подводный флот к началу войны имела та страна, которая позднее больше всего от субмарин и пострадала: на 1 августа 1914 года у Британии было 78 боевых подводных лодок. Но складывалось впечатление, что, строя их, англичане не вполне понимали, как будут использовать. Видимо, главной причиной массового строительства подводного флота стал знаменитый принцип двуединого стандарта, по которому британские военно-морские силы должны были быть больше двух следующих за ним военных флотов вместе взятых. При этом многие из британских офицеров, в том числе и среди занимавших высокие посты, к подводным лодкам относились, как к «неизбежному злу». Первый инспектор подводного плавания Королевского Флота, капитан 1-го ранга Эдгар Лииз откровенно заявил перед войной: «Британскому флоту никогда не будут нужны подводные лодки, но мы вынуждены их развивать под давлением других государств». Первый морской лорд (главнокомандующий королевскими ВМФ) в 1910–1911 годах адмирал Артур Уилсон назвал подводную лодку «подлым и чертовски неанглийским оружием».

Строя подлодки, британцы рассчитывали использовать их для атак запертого в своих гаванях и портах флота противника. Первый морской лорд Джек Фишер еще в 1905 году так писал о блокаде японским флотом Порт-Артура: «Чтение о восьми атаках Того на Порт-Артур заставило меня расхохотаться! С чего! Если бы у него были подводные лодки, достаточно было бы одной атаки! Весь русский флот был бы пойман как крысы в мышеловке и полностью уничтожен!» При этом английские адмиралы пребывали в счастливом неведении относительно технических возможностей немецких подлодок, считая, что они не могут действовать на океанских просторах Атлантики. Кроме того, бытовало мнение, что английские военно-морские базы вследствие сложных навигационных условий недоступны для подводного флота противника.

Но множество заблуждений ходило и в высоких кабинетах немецкого адмиралтейства. Сам создатель немецкого флота, гросс-адмирал Альфред Тирпиц, указывал перед войной, что Германия благодаря конфигурации побережья и расположению портов не нуждается в подводных лодках. Предполагалось, что лодки будут в основном использоваться лишь для скрытой постановки мин и разведки, также для атак на надводные боевые корабли противника, которые попытаются осуществить морскую блокаду Германии. В начале войны немцы считали, что английский флот попытается атаковать немецкие порты, а также будет поддерживать свои войска обстрелами побережья. Топя эти корабли, в том числе и с помощью подводных лодок, немцы планировали выравнивание диспропорции сил в бассейне Северного моря, где британцы обладали серьезным перевесом в надводных кораблях основных классов. А как только британцы потеряли бы решающее численное преимущество, германский военно-морской штаб планировал добить противника в генеральном сражении и перехватить контроль над морем. Таким образом, морская война разделялась на два этапа: подготовительный (уравнивание сил) и решающий (генеральное сражение).

Утопичность этого плана определилась уже в первые дни войны.

Главными стратегическими целями британских военно-морских сил было: обеспечение безопасности морских коммуникаций, связывающих Великобританию с миром; подрыв экономического потенциала противника путем лишения его свободы мореплавания; обеспечение безопасной переброски британских войск на европейский континент; недопущение вторжения противника на территорию Великобритании, ее доминионов и колоний. Только одна из этих целей предполагала осуществление блокады немецкого побережья, но и то не полной. Англичане вовсе не собирались осуществлять ближнюю блокаду немецких портов, подвергая огромному риску свои корабли. Оказалось, для того чтобы не давать свободы германскому флоту, вполне достаточно и дальней блокады побережья, при которой английские эскадры стоят в порту, выходя в море, как только разведка докладывает об активности немцев. А поскольку союзникам уже в самом начале войны достались немецкие шифры и коды, добытые русскими моряками с севшего на мель немецкого крейсера «Магдебург», то они узнавали о планах немцев порой раньше, чем эти планы доходили до командиров немецких эскадр.

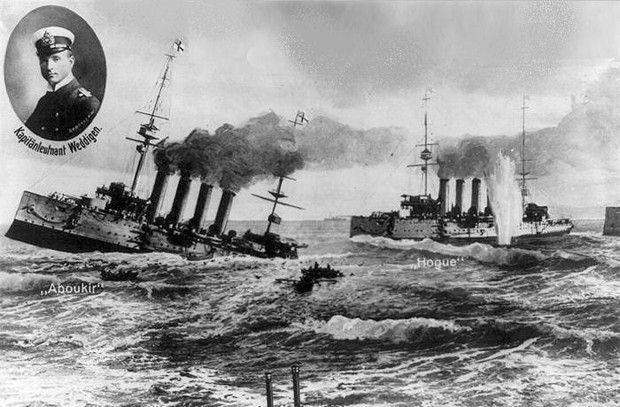

Атаковать же британский военно-морской флот в портах было действительно проблематично даже для субмарин. В результате до начала первого этапа неограниченной подводной войны немцы практически не использовали потенциал подводного флота. Охота за военными кораблями в 1914 году не дала немцам выдающихся результатов, британский флот понес незначительные потери. Наиболее громким успехом стало, конечно же, потопление Отто Веддигеном трех крейсеров за один день, но подобный успех никому из подводников так и не удалось повторить за всю войну.

В немецком военно-морском штабе еще до войны подсчитывали, что для полной торговой подводной блокады Британии потребуется 200 субмарин. Однако эта цифра не понравилась гросс-адмиралу Тирпицу, который назвал сосредоточение на строительстве подлодок вместо дредноутов «легкомысленным занятием». Поэтому от строительства такого числа подводных кораблей было решено отказаться.

В итоге и англичанам, и немцам пришлось разрабатывать стратегию и тактику подводных действий уже в годы войны.

Подводные корабли

Экспериментальные образцы тех подводных лодок, что позднее будут использоваться во время мировой войны, появились еще в начале 1900-х. Весомый вклад в развитие подводного судостроения внес, в частности, профессор судостроительной механики из Петербурга Иван Бубнов, создавший первую в мире субмарину, оснащенной дизельным двигателем, что значительно увеличило ее скорость.

У этого типа судов поверх прочного корпуса надстраивался еще один, более легкий. В нижней части субмарины легкий корпус отсутствовал (потому и модель называлась полуторакорпусной). Лодки такого типа характеризовались средним водоизмещением и считались суднами для действия в открытом море. Однако и они были не очень хорошо приспособлены для действий у вражеских берегов.

Третий тип подлодок, двухкорпусных, имел легкий корпус по всему обводу прочного основного корпуса, что обеспечивало лучшие ходовые качества по сравнению с другими типами субмарин. Такие подводные лодки имели водоизмещение свыше 650 тонн и считались «океанскими». Они предназначались для военных действий на дальних коммуникациях противника. Эти подводные лодки начали вступать в строй уже после начала войны, начиная с 1915 года, так как разрабатывались уже с учетом опыта, полученного в первые месяцы войны. В надводном положении они могли проходить до 10 тысяч миль. Дальность подводного плавания была гораздо меньше: от 30 до 100 миль экономичным ходом 3–5 узлов.

Скорость подобных подводных лодок в среднем равнялась 12–14 узлам (приблизительно 22–26 км/ч), хотя максимальная достигала 17–18 узлов (примерно 31–33 км/ч). Для передвижения над водой и под водой использовались разные двигатели. В надводном положении субмарины пользовались двигателями внутреннего сгорания: дизельными, керосиновыми, бензиновыми. На английский подлодках типа «К» устанавливали паровую турбину. Для подводного движения лодки всех типов и конструкций использовали электромотор с аккумуляторами.

Глубина погружения на лодках довоенной постройки составляла 30 метров, но более поздние субмарины могли опускаться на глубину уже 50 метров. Скорость погружения варьировалась (максимальная достигала 90 секунд, но в ходе войны появились приборы экстренного погружения, позволившие сократить время погружения до 30–60 секунд).

Подводные лодки типа минных заградителей, использующиеся для постановки мин, только зарождались накануне войны, однако в течение 1914–1918 годов данный вид субмарин стал тоже стремительно развиваться. Это были корабли различного водоизмещения, от 170 до 1200 тонн. Ранние предвоенные версии могли вместить до 12 мин, более поздние принимали на борт уже до 72. Торпедное вооружение на минных заградителях сводилось к минимуму (на больших кораблях), либо от него вообще отказывались.

Немцы же изначально сосредоточились на строительстве подводных лодок средней дальности, что не позволило им с самого начала войны действовать на морских коммуникациях стран Антанты и серьезно препятствовать, к примеру, перевозке войск из стран — доминионов Британии во Францию.

Вооружение

Артиллерийскими орудиями перед войной оснащали в основном только большие мореходные двухкорпусные лодки.

Как уже отмечалось, к началу войны у противников почти не было средств противолодочной обороны. В начале войны подводную лодку можно было потопить лишь огнем артиллерии или таранным ударом. Против атак подводных лодок применялся так называемый противолодочный зигзаг, когда корабль, идя в открытом море, постоянно менял курс. Кроме того, на стоянках в порту растягивали противоторпедные сети. Это, собственно, все, что умели делать к началу войны. Не было разработано ни специальных правил в случае атаки подлодок, ни способов их раннего обнаружения. Лишь благодаря этому и стал возможен ошеломительный успех капитана Отто Веддигена, потопившего в течении часа три британских крейсера подряд.

22 сентября немецкая подлодка U-9 под командованием Веддигена обнаружила следовавшее 10-узловым ходом без противолодочного зигзага английское соединение из трех крейсеров: «Абикур», «Хог» и «Кресси». Первым был атакован «Абикур», который получил попадание торпедой. Перископа вражеской подводной лодки замечено не было, поэтому командир «Хога» решил, что «Абикур» подорвался на мине. «Хог» подошел к тонувшему собрату, застопорил ход и начал спускать шлюпки для спасательных работ. Но в это момент он также получил попадание торпедой, а следом был потоплен и «Кресси», который также следовал на низкой скорости. В результате Британия потеряла три корабля и 1459 моряков. Только после этого были разработаны правила, по которым капитанам запрещалось подходить к тонущим судам, если подозревалось присутствие подлодок противника.

Первым боевым заданием, полученным подводными лодками с начала войны, стала операция 1-й немецкой флотилии подводных лодок. 10 субмаринам приказали пройти 300 морских миль до Оркнейских островов (к северу от Шотландии, где располагалась главная база Британского военно-морского флота Скапа-Флоу), топя все военные суда, которые будут встречены, после чего вернуться на базу на острове Гельголанд (к северу от Вильгельмсхафена). Целью похода, начавшегося 6 августа, стало прежде всего испытание возможностей подлодок, а также проведение разведки. По результатам операции одна подлодка пропала без вести, еще одна была потоплена британскими сторожевиками (протаранена), остальные достигли цели и вернулись на базу.

Из этого похода обе воюющие стороны сделали важные выводы. Немцы поняли, что для проведения длительных операций в Северном море им нужны более мощные, способные долго находиться в автономном плавании подлодки, к созданию и производству которых они немедленно приступили. Для англичан появление подлодок противника в столь отдаленном районе стало полной неожиданностью. Опасаясь их атак, британское Адмиралтейство сочло базу флота в Скапа-Флау небезопасной, было решено временно перенести базирование флота в Лох-Ю на западном берегу Шотландии.

Первое месяцы войны задачи подлодок обоих флотов были одинаковыми — разведка, патрулирование, поиск противника, скрытая постановка мин. Однако за четыре месяца результаты подобной деятельности были минимальны. О крейсерах, потопленных Веддигеном, стали говорить, что это была не закономерность, а удача, поэтому немецкое командование стало задумываться об атаках на атлантические морские торговые пути англичан, тем более что предназначенные для этого дела рейдеры уже были уничтожены. Однако имелся ряд препятствий, в том числе и в правовом поле.

Согласно этим правилам, нельзя было топить или задерживать нейтральное судно, если на нем не было военной контрабанды. В случае нахождения контрабанды следовало обеспечить безопасность экипажа судна, высадив его на спасательные суда, и только после этого разрешалось топить корабль.

После первых походов к побережью Англии, когда выяснилось, что возможности подлодок гораздо выше предполагаемых, в Германии началось обсуждение использования подлодок против торговых судов. Большая часть Адмиралтейства, во главе с Тирпицем, начальником военно-морского штаба фон Полем и командиром подводного флота Бауэром, выступала за обход части ограничений, введенных на Гаагских конференциях. Они указывали на то, что ограничения на методы и средства ведения войны против торговых судов действительны только для надводных кораблей, а на подводной лодке очень маленький экипаж, которой не может ни обыскивать корабль, ни проверять груз, а главное — как только подводная лодка всплывет, она может сама стать целью для атаки даже торгового судна, которое может попытаться ее протаранить. Кроме того, торговец, воспользовавшись преимуществом в скорости, вполне способен попытаться убежать. Поэтому сторонники неограниченной подводной войны выступали за разрешение немецким капитанам топить торговые без проверки груза, в случае если «торговец» будет оказывать неповиновение.

В итоге окончательное решение о начале первого этапа неограниченной подводной войны было принято 2 февраля 1915 года на заседании правительства, а 4 февраля оно было утверждено кайзером. Так началась «золотая эра» немецких подводников.