Притвор в храме что это такое

Притвор в храме

Сам Бог дал пророку Моисею план строительства храма, который состоял из трех частей:святая святых, святая и внешний двор. Современные храмы строятся по Божьему принципу, только внешний двор преобразовался в притвор.

Притвор — особая часть храма, в которую попадают через паперть, часто служащая трапезной для просящих,местом проведения некоторых церковных служб и нахождения некрещеных и отлученных от церкви.

История появления притвора

Изначально притвор символизирует землю или место покаяния, поэтому это помещение с низким потолком и минимальным числом оконных проемов. Здесь условно происходит прощание с земными страстями и вход в святая святых.

О земном существовании, покаянии и наказании за грех напоминают настенные рисунки, изображающие сцены из жизни пророков, Успения Богородицы, изгнания Адама и Евы из Эдемского сада и иконы святых.

В греческих святынях и на Афоне притвор соизмеряется с храмовыми постройками. Монахи Афона здесь начинают службы, читают часы, после чего происходит открытие дверей, позволяющее войти в середину храма всем крещенным. Оглашенные или иноверцы остаются в притворе на все время прохождения службы.

В архитектуре византийских церквей были заложены нарфиксы — место перед храмом для наказанных. Византийский стиль лег в основу архитектуры ранних русских церквей.

Интересно! К началу второго тысячелетия вошло в обычай крестить детей во младенчестве, оглашенных становилось все меньше, поэтому притвор потерял свое первоначальное назначение, его стали строить меньших размеров. Люди, на которых накладывалась епитимья, слушали службу на паперти.

Притвор русской церкви возник со временем, когда стали пристраивать или притворять третью часть, которая называется еще и трапезой, где порой устраивали поминовение умерших или обеды для неимущих.

Перед притвором сооружалась паперть — площадка перед храмовым входом, символ возвышения Святой Церкви над окружающим миром.

Современное назначение притвора

В современных церквях притвор служит для малозначимых назначений:

Паперть порой называют внешним притвором, внутреннее предхрамие часто служит и трапезной. Типикон четко говорит о том, что в третьей храмовой части читают часы, проводят повечерие, полунощницу и панихиды.

Современная Церковь постепенно возрождает первоначальное назначение притвора, несмотря на то, что де-факто не существует отдельной группы кающихся и оглашенных, все прихожане могут свободно зайти в середину храма, порой не зная важности устройства каждой церковной архитектурной части.

В западной части храма во многих церквях и поныне совершаются такие богослужения:

Красные западные ворота отделяют эту часть храма от его середины. Литии и панихиды предполагают приношение прихожанами продуктов, среди которых могут быть не совсем разрешенные для пребывания в святом месте.

Именно в притворе над женщиной, пребывающей в очистительном периоде 40 дней после родом читается молитва, после чего недавно родившая женщина может свободно посещать богослужения и принимать участие в таинствах Исповеди и Причастия.

Важно! Во многих церквях перед входом в основную храмовую часть устраивают место, где можно купить свечи, просфоры, крестики, иконы и другие церковные предметы, а также зарегистрировать крещения и венчания.

Современная Церковь прилагает все усилия для возрождения как духовно-символического, так и духовно-практического значения притвора.

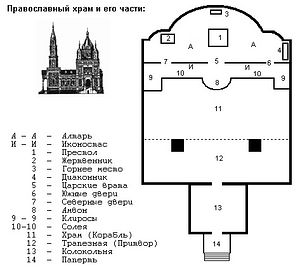

Храм и его устройство

Притвор — это западная часть храма. Чтобы войти в него, надо подняться по ступенькам на возвышенную площадку — паперть. В притворе в древности стояли оглашенные (так называют тех, кто готовится к принятию крещения). В более поздние времена притвор стал местом, где по уставу совершаются: обручение, лития во время всенощного бдения, чин оглашения, читается молитва родильниц в сороковой день. Притвор еще называют трапезой, так как в древности в этой части устраивались вечери любви, а позже трапезы после литургии.

Из притвора проход ведет в среднюю часть, где во время богослужения располагаются молящиеся.

Алтарь обычно отделен от средней части храма иконостасом. Иконостас состоит из многих икон. Справа от царских врат — икона Спасителя, слева — Богородицы. Справа от образа Спасителя обычно находится храмовая икона, то есть икона праздника или святого, которому посвящен храм. На боковых дверях иконостаса изображают Архангелов, или первых диаконов Стефана и Филиппа, или первосвященника Аарона и Моисея. Над царскими вратами помещается икона Тайной Вечери. Полный иконостас имеет пять рядов. Первый называется местным: в нем кроме икон Спасителя и Богородицы помещаются обычно храмовая икона и местночтимые образа. Над местным расположен праздничный ряд икон: здесь помещены иконы главных церковных праздников. Следующий ряд имеет название деисис, что значит «моление». В центре его располагается икона Спаса Вседержителя, справа от нее — образ Богородицы, слева — Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. Они изображаются обращенными к Спасителю, предстоящими Ему с молитвой (от этого и название ряда). За образами Богородицы и Предтечи следуют иконы святых апостолов (поэтому другое название этого ряда — апостольский). В деисисе иногда изображают святителей и Архангелов. В четвертом ряду — иконы святых пророков, в пятом — святых праотцев, то есть предков Спасителя по плоти. Венчается иконостас крестом.

Иконостас — это образ полноты Царства Небесного, у Престола Божия предстоят Божия Матерь, Небесные Силы и все святые.

Алтарь — место особое, святое, главное. Алтарь — это святая святых православного храма. Там располагается престол, на котором совершается Таинство святого причащения.

Алтарь — это образ Царства Небесного, места горнего, возвышенного. В алтарь обычно ведут три двери. Центральные называются царскими вратами. Их открывают в особых, самых важных и торжественных местах службы: например, когда священник выносит царскими вратами чашу со Святыми Дарами, в которых присутствует Сам Царь Славы Господь. Слева и справа в алтарной преграде расположены боковые двери. Называются они диаконскими, так как через них чаще всего проходят во время службы священнослужители, называемые диаконами.

Алтарь переводится как возвышенный жертвенник. И действительно алтарь располагается выше, чем средняя часть храма. Главная часть алтаря — Престол, на котором во время Божественной литургии совершается Бескровная жертва. Это священное действие еще называется Евхаристией, или Таинством причащения. О нем мы скажем позже.

За престолом с восточной стороны находится горнее место, которое символически знаменует собой небесный трон или кафедру вечного Первосвященника — Иисуса Христа. Поэтому на стене выше горнего места ставится икона Спасителя. На горнем месте обычно стоят запрестольный образ Богородицы и большой крест. Их используют для ношения во время крестных ходов.

В тех храмах, где служит епископ, за престолом на подставках стоят дикирий и трикирий — подсвечники с двумя и тремя свечами, которыми архиерей благословляет народ.

В северной части алтаря (если смотреть прямо на иконостас), слева от престола, — жертвенник. Он напоминает престол, но меньшего размера. На жертвеннике приготовляют Дары — хлеб и вино для совершения Божественной литургии. На нем находятся священные сосуды и предметы: Чаша (или потир), дискос (круглое металлическое блюдо на подставке), звездица (две металлические дуги, соединенные между собою крестообразно), копие (нож в форме копья), лжица (ложечка для причащения), покровцы для покрытия Святых Даров (их три; один из них, большой и имеющий прямоугольную форму, называется воздухом). Также на жертвеннике имеются ковшик для вливания в чашу вина и теплой воды (теплоты) и металлические тарелочки для частиц, вынутых из просфор.

Подробно о назначении священных сосудов будет рассказано позже.

Еще один алтарный предмет — кадило. Это металлическая чашка на цепочках с крышкой, увенчанной крестом. В кадило кладутся уголь и ладан или фимиам (ароматная смола). Кадило используется для воскурения фимиама во время службы. Благовонный дым символизирует благодать Святого Духа. Также кадильный дым, поднимающийся кверху, напоминает нам, что наши молитвы должны возноситься ввысь, к Богу, как дым кадила.

[1] Несколько практических рекомендаций: устройство храма — его части, предметы, иконостас — лучше всего изучать с детьми наглядно. Почти все церковные школы находятся при храмах, поэтому никто не мешает во время, свободное от службы, благословившись у настоятеля, провести экскурсию по храму и обозреть его от притвора со свечным ящиком до иконостаса. Если воскресная школа или гимназия расположены не очень близко к храму, не беда: детям всегда интереснее прогуляться, чем сидеть за партой. Очень неплохо договориться с алтарником и показать детям священнические облачения и объяснить, как они называются. Можно попросить осмотреть помещение для крещения и крестильную купель. О святых и о церковных праздниках лучше всего беседовать тоже в храме, показывая детям соответствующие иконы. Родители, чьи чада не посещают церковную школу, могут привести их в храм после службы и тихонечко рассказать о нем, об иконах. Чтобы избежать недоразумений, лучше перед этим испросить разрешения у священнослужителей или дежурных по храму.

[2] О христианских мучениках см. на с. 350–359. (2 ф., с. 15-20)

Притвор

Что такое притвор?

В притворе совершаются определенные части богослужения: лития во время всенощного бдения, обручение во время венчания и др. Помещении притвора можно использовать для размещения свечной лавки.

Разновидности притворов

Притвор может быть как совсем небольшим, так и просторным, даже превосходящим по площади основную часть храма. Такой большой притвор именуют трапезной. В старину в церковных притворах действительно принимали пищу: прихожане, братия монастырей или нищие, для которых устраивали благотворительную трапезу. Пример храма с огромным притвором, который фактически принял на себя функции основной части храма – Трапезная церковь Троице-Сергиевой Лавры. В трапезной части храма могут располагаться боковые приделы со своими алтарями – таким образом, мы видим, как исторически эволюционирует церковная архитектура, и одни ее части переходят в другие.

Из истории

В древней Церкви притвор был местом, где стояли люди, которые еще не приняли Святое Крещение (оглашенные), а также те, кто согрешил и в качестве наказания был лишен права стоять с верными. Здесь же могли находиться в определенные моменты службы и иноверцы. В древности именно в притворе находилась крещальная купель и совершалось Крещение.

В некоторых древнерусских храмах притвора не было вовсе, поскольку практически все русские люди принимали Крещение в детстве и не было нужды отводить часть храма для оглашенных.

Притвор

Притво́р – западная часть храма. С одной стороны притвора располагается паперть, с другой проход в среднюю часть храма. В притворе по уставу совершаются некоторые богослужения – обручения, лития, чин оглашения и др.

Обычно притвор отделяется от храма стеной с красными западными вратами в середине. В древних русских храмах византийского стиля притворов часто не было вовсе. Это связано с тем, что ко времени принятия Русью христианства в Церкви уже не было отделяемых по всей строгости правил оглашенных и кающихся с их различными степенями. К этому времени в православных странах людей уже крестили в младенческом возрасте, так что крещение взрослых инородцев было исключением, ради чего не было нужды специально строить притворы. Что же касается людей, находящихся под епитимией покаяния, то они стояли некоторую часть службы у западной стены храма или на паперти. В дальнейшем нужды разного характера побудили все же вновь вернуться к строительству притворов. Само название «притвор» отображает то историческое обстоятельство, когда к двухчастным древним храмам в России стали притворять, приделывать, дополнительно пристраивать третью часть. Собственное название этой части – трапеза, поскольку в ней в древности устраивались угощения для нищих по случаю праздника или поминовения усопших. В Византии эта часть называлась еще нарфикс – местом для наказанных. Теперь практически почти все наши храмы за редким исключением имеют эту третью часть.

У притвора сейчас богослужебное назначение. В нем согласно Уставу должны совершаться литии на великих вечернях, панихиды по усопшим, поскольку они связаны с приношением верующими различных продуктов, из которых не все считается приличным вносить в храм. В притворе во многих обителях совершается также последование определенных частей вечерних богослужений. В притворе дается очистительная молитва женщине по истечении 40 дней после родов, без чего она не имеет права входить в храм. В притворе, как правило, находится церковный ящик – место для продажи свечей, просфор, крестиков, икон и других церковных предметов, регистрации крещений, венчаний. В притворе стоят люди, получившие соответствующую епитимию от духовника, а также люди, которые сами по тем или иным причинам почитают себя недостойными в данное время проходить в среднюю часть храма. Поэтому и в наши дни притвор сохраняет не только свое духовно-символическое, но и духовно-практическое значение.

Живопись притвора состоит из настенных росписей на темы райской жизни первозданных людей и изгнания их из рая; в притворе находятся различные иконы.

Притвор устраивается или по всей ширине западной стены храма, или, что бывает чаще, уже нее, или под колокольней, где она примыкает ко храму вплотную.

Вход в притвор с улицы обычно устраивается в виде паперти – площадки перед входными дверями, на которую ведут несколько ступеней.

Зачем в храме нужен притвор

Андрей Анисимов о церковной архитектуре

Приблизительное время чтения: 1 мин.

Андрей Анисимов, заслуженный архитектор России, действительный член (академик) Академии архитектурного наследия, главный архитектор «Товарищества реставраторов».

Притвор в современном русском храме — это чаще всего, то место, где люди могут написать записки, оставить верхнюю одежду, где висит доска объявлений, место, где можно просто пообщаться. К сожалению, мы почти забыли, что на самом деле притвор в храме — это особое место. Притвор — образ земли, образ покаяния. Поэтому его чаще всего делали низким, с малым количеством окон. Это место, где может проходить исповедь, по древнему обряду там кладутся входные земные поклоны. Это место оставления земной жизни. Кроме всего сказанного есть еще одно: там находились оглашенные — те люди, которые только готовились принять крещение. Сейчас все это нивелировалось, как таковых оглашенных, которые ходили в храм по полгода, прежде чем креститься, у нас нет, все стало не так жестко. Но, к примеру, в греческих храмах притвор до сих пор играет важную роль. У них притвор — это часть храма, которая соизмерима с самим храмом. Например, на Афоне службы начинаются в притворе. Там читаются часы, затем отодвигаются завесы, открываются двери, и все — монахи и прихожане — входят в храм. Они оставляют все земное, «всякое житейское попечение» и тогда начинается Литургия. Хорошо бы и нам обратить внимание на греческие традиции и возродить свои.