Пристеночное утолщение слизистой верхнечелюстной пазухи что это

Утолщение слизистой оболочки верхнечелюстных пазух: методы лечения, и что будет, если не лечить

Изменение состояния слизистой, выстилающей внутреннюю поверхность надчелюстной пазухи, вызывается различными процессами и состояниями ЛОР-органов. Утолщение слизистой оболочки верхнечелюстных пазух является предшествующим для развития серьезного воспалительного процесса.

Причины утолщения оболочек

Внутренние ткани гайморовых пазух увеличиваются в объемах в следующих случаях:

Важно: прогноз течения заболевания напрямую зависит от степени и площади утолщения ткани, чем оно незначительнее, тем вероятнее быстрое и полное восстановление.

Изменение слизистой может происходить не только в гайморовых, но и во фронтальных и решетчатых пазухах. При этом слизистая оболочка перерождается в соединительную ткань.

Утолщение слизистой верхнечелюстной пазухи является одним из составляющих следующих заболеваний:

Если острая форма заболевания не лечится, то трансформируется в хроническое течение заболевания. При этом периодически происходит обострение состояние, усиливаются симптомы, которые с каждым разом купируются все сложнее и сложнее. Воспалительный процесс, длящийся более двух месяцев, принято считать хронической формой состояния.

Симптомы утолщения тканей

Признаки изменения состояния слизистой гайморовых пазух не являются специфическими лишь для этого случая.

Важно: постоянный воспалительный процесс изменяет слизистую, в ней образуются трещины, вырастают полипы.

Симптомы похожи на большую часть симптомов респираторных заболеваний.

Для хронического состояния свойственны следующие жалобы от больных:

Когда острая стадия проходит, даже если состояние уже приобрело хроническую природу, больной начинает чувствовать себя лучше. Удовлетворительное состояние длиться до следующего наступления острой стадии.

Больной привыкает к своему состоянию и чередованию этих периодов, он не обращается к врачу.

Механизмы изменения структуры слизистой

Утолщение внутренних тканей верхнечелюстных пазух происходит по следующему принципу:

К чему приводит длительное отсутствие лечения

Важно: перерождение слизистой ткани очень опасно, ведь возможно возникновение злокачественных образований.

Длительные изменения формы и объемов слизистой верхнечелюстных пазух приводят к гипертрофии гайморовых пазух. Носовые перегородки смещаются, и больной начинает испытывать серьезные проблемы с дыханием.

Кроме того, смещение раковин нарушает их симметричное расположение. Нарушения свободного носового дыхания негативно скажется на состоянии всего организма. На работоспособности, состоянии сна, психическом равновесии, здоровье ротовой полости и на многом другом.

Изменение состояния носовых раковин влияет на состояние их слизистой ткани.

Важно: гипертрофические изменения слизистой носовой полости могут провоцироваться и при физических воздействиях, травмах носа и лица.

Гнойная стадия развития ситуации является особо опасной.

Гнойные процессы в пазухе будут иметь следующие симптомы:

Постановка диагноза

В диагностике заболевания используются следующие методы:

Метод исследования назначает лечащий врач. Часто приходится прибегать не к одному методу. Особенно важно во время обследования определить точное место гипертрофии слизистой.

Важно: вылечить данное заболевание в домашних условиях не представляется возможным, так как поставить диагноз можно только после ряда процедур и консультации со специалистом.

В случае тяжелого состояния больного будет показано проведение операционного вмешательства. Видео в этой статье и фото пояснят особенности рентгенологической диагностики.

Операционные методы лечения гипертрофии

Гиперплазия слизистой верхнечелюстных пазух может быть вылечена некоторыми операционными методами.

Операционные методы лечения:

| Название метода | Основной инструмент | Как выполняется |

| Гальванокаустика | Электрод | Проводится под местной анестезией. Производится прижигание патологической зоны. После проведения процедуры проходит восстановительный период, рассасывается сформировавшийся рубец. Носовое дыхание полностью восстанавливается. |

| Конхотомия | Проволочная петля | Методика заключается в резекции увеличенной слизистой. |

По завершении процедуры врачом должна быть выдана подробная инструкция об особенностях послеоперационного периода.

В дополнение к операционным методам назначается медикаментозная поддержка:

Утолщение и отек слизистой оболочки верхнечелюстных пазух вызывает патологическое образование слизи и гноя. В такой среде успешно обитают патогенные микроорганизмы. Особенно опасно такое соседство для оболочек головного мозга человека, которые находятся вблизи гайморовых пазух.

Данное заболевание невозможно определить самостоятельно, а значит даже с простым насморком нужно обратиться к специалисту. Самолечение в данном случае дает ложную надежду, тратит драгоценное время, цена, которого очень высока, и вредит здоровью.

Этмоидит

Введение

Общие сведения об этой группе заболеваний, а также о строении и функциях околоносовых придаточных пазух (параназальных синусов) представлены в обзорном материале «Синусит».

Этмоидитом называют воспаление слизистой оболочки, тонким слоем покрывающей воздухоносные пазухи решетчатой (этмоидальной) кости. Эта кость расположена вглубь от переносицы и отличается сложно-ячеистой структурой, за что и получила одно из синонимических наименований – часто ее называют «решетчатым лабиринтом». Во фронтальной проекции решетчатый лабиринт оказывается между внутренними уголками глаз; имеет с орбитами и полостью носа общие тонкие стенки, тыльной частью соседствует с клиновидной (сфеноидальной) костью. Как и другие синусы, решетчатый лабиринт в норме сообщается со средним носовым ходом через узкий канал, выполняя воздушно-кондиционирующие, буферные и акустические (резонаторные) функции.

Известно, что воспалением чаще всего охватывается сразу несколько пазух, и воспаление решетчатого лабиринта в большинстве случаев диагностируется одновременно с воспалением верхнечелюстных (гайморовых) синусов. В целом, этмоидит считается вторым по частоте встречаемости после гайморита; у детей же, в силу возрастных особенностей развития и формирования околоносовых придаточных пазух, этмоидит встречается чаще других риносинуситов.

Причины

Механизмы и закономерности развития синуситов, независимо от локализации, примерно одинаковы. В абсолютном большинстве случаев острый синусит, – в том числе воспаление этмоидальных пазух, – начинается на фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ. Воспалительный отек слизистой приводит к ее многократному утолщению, вследствие чего затрудняется или полностью блокируется приток воздуха в пазухи и естественный дренаж секрета через этмоидально-назальное соустье. В таких условиях инфекционно-воспалительный процесс может резко интенсифицироваться, что приводит к еще большему отеку, скоплению экссудата, нагноению пазухи.

Первичные бактериальные этмоидиты встречаются в десятки раз реже вирусных; еще меньше вероятность лимфогенного или гематогенного заноса грибковых культур (как правило, это происходит при кандидозах или аспергиллезах). Вместе с тем, в последнее время прослеживается устойчивая тенденция к учащению комбинированных инфекций: при ослаблении местного иммунитета и остром вирусном воспалении в этмоидальных пазухах (например, на фоне кори, краснухи, ветряной оспы, банальной адено- или риновирусной инфекции) может присоединиться вторичная бактериальная инфекция, в некоторых случаях в симбиотическом сочетании с грибком, что значительно осложняет лечение.

Основные факторы риска:

Различают несколько вариантов и форм этмоидита. Он может протекать остро или хронизироваться, быть односторонним, двусторонним или сочетаться с воспалением других пазух (полисинусит, односторонний гемисинусит, генерализованный пансинусит).

Острый катаральный этмоидит характеризуется большим количеством жидко-водянистых или слизисто-гнойных выделений (экссудативная форма). При гнойно-воспалительном процессе консистенция и оттенок экссудата зависят от конкретного патогена. Иногда доминирует не экссудация, а отечность; в этих случаях, как правило, отмечается более интенсивный болевой синдром и более отчетливые симптомы интоксикации (недомогание, повышение температуры, слабость, утрата аппетита, нарушенный сон и пр.).

Боль носит распирающий или ноющий характер, локализована преимущественно в области переносицы или «где-то за глазами», усиливается при наклоне вперед (как и количество отделяемого), однако от времени суток зависит в меньшей степени, чем при других синуситах. Применение сосудосуживающих капель (деконгестантов) облегчает боль не так ощутимо, как в случае гайморита или фронтита. Затруднения носового дыхания и естественного акустического резонанса могут приводить к некоторой дизартрии и гнусавости. Нередко наблюдается отечность в области глазниц.

Хронический этмоидит в периоды ремиссии может быть мало- или бессимптомным, однако опасен прогрессирующими изменениями слизистых: выделяют полипозную и гиперпластическую форму, изредка выявляются тяжелые атрофические или некротические формы.

Риск жизнеугрожающих осложнений, – пусть и невысокий в настоящее время, но вполне реальный, – сопутствует любому синуситу, особенно нелеченному и запущенному; этмоидит в этом смысле не является исключением. В отдельных случаях спонтанное вскрытие эмпиемы (большого скопления гнойных масс) результирует острым воспалением мозговых оболочек, абсцессом мозга, сепсисом, разлитым флегмонозным нагноением глазницы (т.н. орбитальным целлюлитом, по отношению к которому воспаление решетчатого лабиринта выступает, в силу локализации, наиболее частой причиной). Все перечисленные состояния характеризуются высокой летальностью.

Диагностика

Диагностика этмоидита может составлять определенные сложности, учитывая расположение решетчатой кости, высокую частоту смешанных форм и возможное доминирование симптоматики основного заболевания. Необходим тщательный учет и сопоставление анамнеза, жалоб, результатов рино-, ото-, фарингоскопии, данных лабораторного и дополнительного инструментального исследований. Стандартом визуализации долгое время оставалась рентгенография, однако диагностические возможности и информативность томографических методов значительно выше, поэтому предпочтительным является КТ или МРТ.

Лечение

При легких формах этмоидита лечение может проводиться амбулаторно и консервативно. Однако уже средняя выраженность клинических проявлений требует госпитализации, и пренебрегать такой рекомендацией оториноларинголога не стоит (см. выше).

Для восстановления нормальной вентиляции и естественного дренажа параназальных синусов принимают меры по устранению воспалительного отека, анемизации слизистых оболочек сосудосуживающими препаратами, подавлению активности возбудителя(ей) инфекции, общей десенсибилизации. В некоторых случаях требуется срочная идентификация патогена для назначения адекватных антибиотиков и/или антимикотиков.

Симптоматически назначаются анальгетики, жаропонижающие, местные процедуры (напр., промывания, орошения глюкокортикостероидными препаратами по показаниям).

В более тяжелых случаях, – как правило, при хроническом полипозном, гиперпластическом, гнойно-некротическом этмоидите, – методом выбора служит хирургическое вмешательство. В зависимости от конкретной ситуации и индивидуальных особенностей, такая операция может быть выполнена открытым или эндоскопическим доступом. Производят эвакуацию содержимого, удаляют новообразованные или избыточные (гиперпластические, гипертрофические) объемы тканей, осуществляют антисептическую обработку, по мере возможности одновременно устраняют анатомические аномалии, повышающие риск повторных закупорок и воспалений в околоносовых придаточных пазухах.

Лечение хронического верхнечелюстного синусита (гайморита)

Хронический верхнечелюстной синусит (гайморит) может протекать в разных формах. В период обострения заболевания пациенты жалуются на затруднённое дыхание и выделения из носа, которые могут быть слизистыми или гнойными. При своевременном обращении к ЛОР-врачу и назначении грамотной терапии, прогноз на выздоровление благоприятный.

Причины возникновения и течение болезни

Верхнечелюстной синусит пазухи бывает:

В качестве возбудителя заболевания выступает кокковая флора, чаще всего стрептококк. В последнее время в качестве возбудителей стала выступать грибковая микрофлора, анаэробы, вирусы. Отмечают также рост различного вида агрессивных ассоциаций, которые повышают степень болезнетворности возбудителей. Из-за перехода воспалительного процесса в хроническую форму происходит обструкция (закрытие) выводного отверстия (соустья) и нарушается дренажно-вентиляционная функция, что приводит к накоплению экссудата и воспалительный процесс обостряется.

Развитию заболевания способствуют:

Предрасполагают к развитию этого заболевания следующие факторы:

Клиническая картина

В основном в период обострения пациенты жалуются на затруднения при дыхании носом и выделения из носовой полости, которые могут быть слизистыми, слизисто-гнойными или гнойными.

Гнойная форма заболевания сопровождается жалобами на неприятные ощущения в области клыковой ямки и корня носа со стороны воспаленной верхнечелюстной пазухи. В некоторых случаях боль может отдавать в надбровную или височную область. Головная боль в период обострения чаще всего носит разлитой характер, напоминая невралгию тройничного нерва. Нередко отмечается гипосмия или аносмия (снижение или потеря обоняния). Довольно редко бывают случаи закрытия носослезного канала, и тогда наблюдается слезотечение из глаза.

Встречается гиперпластический двусторонний верхнечелюстной синусит. В период обострения наряду со всеми признаками этого заболевания отмечается общая слабость, недомогание, высокая (фебрильная) температура (38-39 0 С).

Друзья! Своевременное и правильное лечение обеспечит вам скорейшее выздоровление!

Диагностика

Физикально-инструментальные обследования вместе с лучевой диагностикой (компьютерная и магнитно-резонансная томография) и тщательным анализом жалоб ЛОР пациента позволяют поставить правильный диагноз. Отличать верхнечелюстной синусит нужно в первую очередь от невралгии тройничного нерва, при которой боль появляется внезапно и носит «жгучий» характер. В пользу синусита свидетельствует появление полоски гноя под средней раковиной, после введения на зонде сосудосуживающих препаратов или преобладание боли в области пазухи без выделений из носа.

Позвоните нам по телефону +7 (495) 642-45-25

или воспользуйтесь формой обратной связи

Лечение

В процессе лечения хронического верхнечелюстного синусита необходимо восстановить дренажно-вентиляционную функцию, удалить болезнетворное отделяемое и стимулировать восстановительные процессы. Для достижения успеха назначается антибиотики широкого спектра действия (амоксициллин, аугментин, панклав и др), противовоспалительный препараты, сосудосуживающие капли в нос, антигистаминные препараты, пункции верхнечелюстной(ных) пазух до чистых промывных вод, либо промывания околоносовых пазух методом перемещения жидкости (вакуум-дренаж). Если эффект от назначенного лечения не наступает в течение недели, следует продолжить лечение вплоть до хирургического в ЛОР-отделении больницы.

Если промывные воды при пункции верхнечелюстной пазухи имеют белый, темно-коричневый или черный цвет, можно заподозрить грибковое поражение. В этом случае необходимо отменить антибиотики и провести противогрибковое лечение. При подозрении на анаэробную природу процесса, который характеризуется неприятным запахом отделяемого, отрицательным результатом при бактериологическом исследовании содержимого, следует проводить оксигенацию (метод лечения кислородом под высоким давлением) просвета пазухи.

В случае необходимости длительного дренирования нужно установить дренаж в пазуху и через него ежедневно (до 3-х раз в день) ее промывать. В случае сильной локальной боли, которая подтверждена рентгенологическим исследованием, и неэффективностью консервативного лечения в течение 3-х суток, а также при появлении признаков осложнений показано немедленное направление в ЛОР-стационар, чтобы провести хирургическую санацию.

Прогноз

При соблюдении рекомендаций врача и вовремя начатом лечении прогноз благоприятный.

ХРОНИЧЕСКИЙ ГАЙМОРИТ

Воспаление каждой из околоносовых пазух называют по ее анатомическому названию (этмоидит, фронтит, сфеноидит). Лишь одна из форм заболевания названа по имени автора, ее описавшего, т. е. гайморит вместо «воспаление верхнечелюстной

Воспаление каждой из околоносовых пазух называют по ее анатомическому названию (этмоидит, фронтит, сфеноидит). Лишь одна из форм заболевания названа по имени автора, ее описавшего, т. е. гайморит вместо «воспаление верхнечелюстной пазухи».

Воспаления в околоносовых пазухах практически имеют одинаковый этиопатогенетический механизм, а различия заключаются лишь в их анатомическом расположении. Общим анатомическим образованием для всех околоносовых пазух является орбита. В то же время при воспалении лобной пазухи велика опасность поражения мозговых оболочек и мозга, расположенных непосредственно у внутренней стенки этой пазухи. При воспалении же основной пазухи страдают в первую очередь находящиеся в анатомической близости зрительные нервы, а при воспалении клеток решетчатого лабиринта (этмоидит) раньше всего начинается воспаление тканей орбиты.

Имеются указания на то, что выделяемая из полости глотки флора не идентична с микрофлорой носа. Это необходимо учитывать при подборе антибиотиков и проводить микробиологические исследования носа и глотки раздельно.

В то же время у трети заболевших при микробиологическом исследовании роста микроорганизмов не обнаруживают, что объясняется применением антибиотиков самим больным до выполнения исследования, а также наличием в исследуемом материале анаэробных бактерий или вирусов, для идентификации которых необходимы специальные аппаратура и условия.

Патогенность каждого из микроорганизмов играет важную роль, но не менее существенное значение имеет и уровень иммунной защиты самого больного. Доказано, что у детей и взрослых воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух сопровождаются изменениями в гуморальных и клеточных факторах иммунологического аспекта САИР, которые вызываются нарушениями в опсоно-фагоцитарных реакциях нейтрофилов. Поэтому как острый гайморит, так и обострение хронической формы этого заболевания чаще возникают в периоды, когда снижен уровень иммунитета из-за частых респираторных заболеваний, наблюдающихся в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. Нельзя сбрасывать со счетов также пониженное содержание витаминов в пище в эти периоды и естественное снижение инсоляции. Конечно, необходимо учитывать и другие, чаще индивидуальные факторы. К ним следует отнести проявления у многих пациентов аллергии, т. е. повышенной чувствительности к различным раздражителям, профессиональные вредности и неблагоприятную экологическую обстановку. Такое многообразие факторов делает заболевание больного поливалентным и говорит о необходимости индивидуального подхода к лечению пациентов, страдающих хроническим гайморитом.

Хронический синусит может развиваться после острого синусита при понижении общей сопротивляемости организма, на почве авитаминоза, аллергии, вследствие узости носовых ходов (при искривлении перегородки носа) или уменьшения просвета выводных отверстий воспаленной или гипертрофированной слизистой общего, среднего носового хода; развитие хронического синусита у детей провоцирует также аденоидные разрастания.

Хронический гайморит изолированно поражает верхнечелюстную пазуху; у детей он чаще встречается в сочетании с патологией решетчатого лабиринта. В отличие от взрослых, у детей чаще имеют место катаральная или полипозно-гнойная формы, чем исключительно гнойная.

Морфологически определяются, как правило, утолщение слизистой оболочки за счет отека и инфильтрации лимфоцитов, полинуклеотидов и плазменных клеток. Иногда наблюдается очаговая гиперплазия слизистой с формированием полипозных выростов.

Клинические проявления сводятся к затруднению носового дыхания и к односторонним слизистым или слизисто-гнойным выделениям, появляющимся преимущественно в зимнее время. Частым симптомом является кашель, особенно по ночам. Нередки обострения среднего отита, вызванные стеканием гноя из пазухи по заднебоковой стенке носоглотки. Боли в области пазухи отсутствуют. Родители обращаются прежде всего к педиатру по поводу рецидивирующего бронхита, шейного лимфаденита и нередко к офтальмологу — по поводу упорного конъюнктивита и кератита.

Полоска гноя в среднем носовом ходе наблюдается не всегда. Ее легко обнаружить после анемизации среднего носового хода при наклоне головы в здоровую сторону и вперед.

Большое значение имеют косвенные признаки: диффузный отек средней носовой раковины, слизистые выделения в среднем носовом ходе, бледная окраска нижней носовой раковины, плохое ее сокращение после смазывания адреналином, светлое отделяемое пенистого характера в носовых ходах — все это свидетельствует об аллергическом характере процесса.

Обострения, как правило, связаны с перенесенным острым респираторным заболеванием и сопровождаются усилением головной боли, новым повышением температуры тела, слабостью и резким затруднением носового дыхания. При этом выделения из носа могут отсутствовать. Головная боль либо носит локальный характер и проецируется в лобные области, либо проявляется чувством давления за глазом (при одностороннем поражении пазухи). Очень часто ощущение тяжести возникает при попытке поднять веки. Гораздо реже имеются пульсирующие болевые ощущения в проекции самой пазухи, на щеке. Хотя чаще боль характерна при одонтогенном генезе заболевания, когда имеются кариозные зубы на верхней челюсти. При одномоментном поражении ветвей тройничного нерва боли носят острый характер с иррадиацией в глаз, небо. Анальгетики в этих случаях не купируют боль. Катаральное воспаление через несколько часов или дней переходит в гнойное, которое проявляется в виде обильных гнойных выделений со слабо выраженным одновременным снижением болевых ощущений. Гнойные выделения из полости носа чаще попадают в носоглотку, хотя при высмаркивании выделяются и из носа. Накопление их в пазухе осуществляется довольно быстро, и через несколько часов пазуха вновь оказывается заполненной. Емкость ее (у взрослых — в пределах 20 мл) у детей, естественно, заметно меньше, вследствие чего возобновление головной боли, а также риносинусогенные орбитальные внутричерепные осложнения распространены у них гораздо больше, чем среди взрослых. При этом у мужчин они наблюдаются в два раза чаще, чем у женщин.

Субпериостальные абсцессы при эмпиемах гайморовой пазухи у детей наблюдаются чаще, чем у взрослых, что обусловлено не столько патологическим процессом в гайморовой полости, сколько поражениями зубов и остеомиелитными изменениями верхнечелюстной пазухи.

Клинические проявления абсцесса, вызванного эмпиемой гайморовой полости, определяются местом его расположения. При субпериостальных абсцессах, образующихся вблизи орбитального края, наблюдаются покраснение, отечность, припухлость нижнего века, а иногда и щеки, а также хемоз нижнего отдела конъюнктивы.

Диагностика гайморита определяется совокупностью клинических и рентгенологических данных и устанавливается на основании характерных жалоб, данных объективного осмотра и дополнительных методов обследования. Опираться при установлении диагноза только на данные рентгенологического исследования нельзя. Вследствие общего кровоснабжения и сходства гистологического строения, набухание слизистой оболочки носа и верхнечелюстной пазухи происходит почти одновременно. У детей слизистая оболочка значительно толще, чем у взрослых, а объем ее увеличивается более интенсивно. Этим и объясняется частое наблюдающееся при рентгенологическом исследовании у детей, страдающих хроническим ринитом, а также аллергическим ринитом, нарушение воздушности верхнечелюстных пазух, что нередко расценивается как признак гайморита. О рефлекторно-вазомоторном характере набухания слизистой оболочки верхнечелюстной полости у детей с хроническим ринитом можно судить по быстрому изменению рентгенологической картины. В сомнительных случаях для уточнения диагноза делают рентген после введения в пазуху контрастного вещества (липоидол, йодлипол). Окончательное суждение о поражении придаточных пазух носа у детей должно выноситься на основании совокупности данных клинических и рентгенологических исследований. Большое диагностическое значение имеет пункция верхнечелюстной пазухи, которую производят у детей старше шести лет. У детей моложе шести лет при проведении этой процедуры возможны повреждения нижней стенки глазницы, а также травмирование зачатков постоянных зубов.

К наркозу прибегают в исключительных случаях. Ребенка готовят к пункции под местной анестезией. Предварительно анемизируют средний носовой ход. После тщательной анестезии латеральной стенки носа непосредственно под нижней носовой раковиной иглу с мандреном вводят в общий носовой ход. Концом иглы упираются в латеральную стенку нижнего носового хода на самой высшей его точке, примерно на 1-1,5 см вглубь от переднего конца от передней носовой раковины. Игле придают косое положение (по направлению к наружному углу глаза этой же стороны), и, надавив на латеральную стенку носа, легко вводят ее в пазуху. Для определения наличия или отсутствия в пазухе экссудата производят легкую аспирацию. Иногда оттягивание поршня затруднено, что указывает на нахождение кончика иглы в толще слизистой оболочки. Продвигая иглу несколько вперед или назад, добиваются ее правильного положения. При введении промывной жидкости, больной должен находиться в сидячем положении с наклоненной вперед головой, во избежание попадания жидкости в дыхательные пути.

В промывной жидкости часто обнаруживается желатинообразный зеленоватый слизисто-гнойный комок. Если затемнение на рентгенограмме было обусловлено набуханием слизистой оболочки пазухи, промывная жидкость оказывается чистой и стерильной.

Пункция верхнечелюстной пазухи — процедура, легко выполняющаяся врачом и переносящаяся больным. Возможны, однако, и осложнения. К наиболее частым осложнениям относится эмфизема щеки, возникающая в тех случаях, когда конец пункционной иглы проникает через переднюю стенку пазухи, и воздух при продувании поступает в мягкие ткани щеки. Если воздух попадает в орбиту, образуется эмфизема вокруг глаза, нередко экзофтальм. Введение жидкости при этих условиях может привести к развитию флегмоны и абсцесса орбиты, а в тяжелых случаях — к слепоте и внутричерепным осложнениям. В результате попадания воздуха в кровеносный сосуд может развиться самое тяжелое и опасное осложнение — воздушная эмболия. В связи с возможными указанными осложнениями продувание пазухи недопустимо, как до ее промывания, так и после него. Иногда при пункции наблюдается обморочное состояние, у больного выступает холодный пот, отмечается бледность кожных покровов. Все перечисленные осложнения, как правило, связаны с техническими погрешностями при проведении пункции, а также с плохой подготовкой больного ребенка. Введение антибиотика в пазуху иногда вызывает аллергическую реакцию у детей в виде аллергической сыпи, крапивницы, отека лица, гортани.

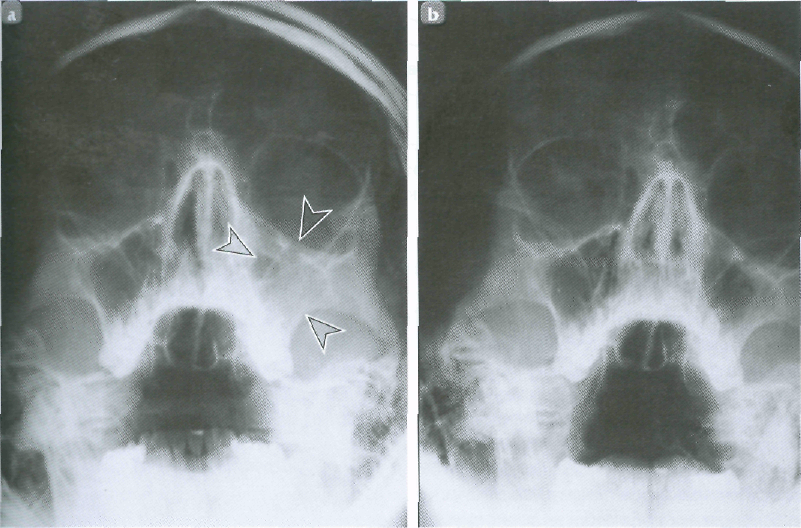

Рентгенологическое исследование является одним из наиболее важных и наиболее распространенных методов в ринологии, в частности при диагностике различных форм гайморита. Появившиеся в настоящее время новые способы исследований (стереография, прямое увеличение рентгеновского изображения, электрорентгенография, послойное исследование и, наконец, один из наиболее точных и перспективных методов — компьютерная томография) помогли существенно усовершенствовать диагностику синуситов. Однако рентгенография в прямой проекции, явившаяся одним из первых примеров прикладного использования открытых К. Рентгеном Х-лучей как в настоящее время, так и, вероятно, в будущем, сохранит за собой ведущие позиции в рентгенодиагностике синуситов из-за своей доступности.

Однако необходимо подчеркнуть, что толкование полученных рентгенологических данных часто бывает весьма упрощенным и не всегда позволяет раскрыть все возможности этого метода. Основным и главным симптомом считают понятия «затемнение», «помутнение», «снижение розрачности», «завуалированность» и т. д. Но данная трактовка дает лишь общее представление о чисто физическом проявлении, т. е. задержке прохождения рентгеновских лучей через все ткани лицевого скелета и, как следствие, большем или меньшем попаданием рентгеновских лучей на фоточувствительный материал — рентгенопленку. Однако образующийся фотографический эффект не может соответствовать характеру патологического состояния и, тем более, степени его выраженности. Высказывать суждения о наличии воспалительного процесса либо о переходе его в стадию рубцевания в этих случаях некорректно.

Снижение прозрачности верхнечелюстной пазухи на рентгенограмме может быть связано с содержанием в пазухе патологического секрета, утолщением слизистой оболочки, с полипами, кистозными и другими новообразованиями. Кроме этого, снижение прозрачности гайморовой пазухи может быть связано и с утолщением ее костных стенок.

Как известно, внутренняя поверхность костных стенок гайморовой пазухи не имеет надкостницы, ее роль выполняет самый глубокий слой слизистой оболочки (мукопериост). Из-за этого воспалительный процесс в слизистой оболочке пазухи достаточно быстро распространяется и на костные стенки пазухи, где наблюдаются продуктивные изменения. Данное обстоятельство позволяет оценивать на рентгенограмме состояние костных стенок пазухи. Вследствие проекционного искажения и явлений суперпозиции, носовая и глазничная стенки не могут служить объектом такой оценки при традиционной укладке при выполнении прямого снимка. В этом случае может оцениваться только состояние переднебоковой стенки пазухи. Лишь при повороте головы пациента по отношению к пленке на 25—30° в сторону исследуемой пазухи, при тангенциальном ходе пучка рентгеновских лучей к передней стенке изучаемой пазухи можно дать оценку состояния как передней, так и глазничной и задней стенок пазухи. В норме боковая костная стенка верхнечелюстной пазухи, а на «косой» рентгенограмме соответственно глазничная и задняя стенки представляются четко очерченной тонкой тенью, нормальную воздушность просвета пазухи подчеркивает ровный внутренний контур. В случаях, когда имеет место равномерное снижение прозрачности верхнечелюстной пазухи малой или средней интенсивности, сохранена четкость контура костной стенки и не отмечается ее утолщения, можно говорить об утолщении слизистой оболочки пазухи или о наличии в ней воспалительного экссудата. Эта картина характерна для острого гайморита без вовлечения в патологический процесс костной ткани.

При наличии понижения прозрачности пазухи и уплотнения тени боковой костной стенки следует считать воспалительный процесс хроническим. Для уточнения формы гайморита, его стадии (обострения или ремиссии) необходимо обращать внимание на характер и степень перехода рисунка внутреннего контура утолщенной кости к рисунку утолщенной слизистой оболочки. Я. А. Фастовский, М. Г. Румянцева (1986) выделили три наиболее характерных скиалогических варианта.

Различная выраженность реакции слизистой оболочки, как проявление воспалительного процесса в виде ее утолщения, достаточно четко определяется на рентгенограммах. Далеко не всегда наблюдается полное исчезновение воздушности пазухи. Обычно в ее центре определяется участок просветления, имеющий форму, размер так называемой «остаточной» воздушной полости, зависящий от степени утолщения слизистой оболочки. Учитывая данные анамнеза и клиники в сопоставлении с другими рентгенологическими признаками (реакция костных стенок), можно выдвинуть предположение, что эти изменения обусловлены гиперплазией слизистой оболочки, характерной для хронического воспалительного процесса. При этом существенное значение имеет оценка контура «остаточной» воздушной полости. Наличие нечетких границ «остаточной» воздушной полости отображает текущий воспалительный процесс либо его обострение, в то время как четкость контура «остаточной» воздушной полости свидетельствует о ремиссии. Рентгенологическое исследование, проводимое в динамике, в процессе консервативного лечения либо вскоре после его завершения может подтвердить достоверность этого рентгенологического признака.

Симптом «сопровождающей тени» отмечается не только в начале заболевания, но и в стадии выздоровления, после стихания воспалительных явлений. Поэтому на основании однократного рентгенологического исследования трудно установить, имеем ли мы дело с начальной фазой заболевания или с остаточными явлениями. Только данные серийного исследования в сопоставлении с клиническими признаками могут правильно оценить картину заболевания.

При подозрении на одонтогенный гайморит и наличие свищевого хода на боковой поверхности альвеолярного отростка КТ-исследование переводиться с целью исключения или подтверждения наличия гнойного процесса верхнечелюстной пазухи. При подозрении на злокачественную опухоль верхнечелюстной пазухи КТ-исследование нужно для определения границ распространения новообразования и выбора тактики лечения. Однако для определения морфологической структуры нельзя использовать КТ-плотностные показатели; необходимо провести гистологическое исследование.

Достоверная дифференциальная диагностика между злокачественной опухолью и деструктивным полипозным процессом околоносовых пазух, полости носа затруднена. КТ-исследование может констатировать лишь разрушение костных стенок пазух, проникновение новообразования в окружающие области. На основании КТ-плотностных показателей тканей косвенно можно судить о наличии доброкачественного процесса.

При расшифровке рентгенологических данных следует учитывать, что после ликвидации воспаления прозрачность пазухи обычно восстанавливается.

При хроническом процессе контуры пазухи стушевываются, затемнение становится интенсивным. При эмпиеме тень густая, диффузная, а при разлитом полипозе она не имеет гомогенного характера, даже если вся полость заполнена полипами. При подозрении на эмпиему рекомендуется производить исследование в положении сидя. Обнаружение одной или нескольких округлых теней может указывать как на полип, так и на кисту. В пользу полипа обычно говорит одновременное присутствие полипов в носу. Увеличиваясь в размере, киста может заполнить большую часть верхнечелюстной пазухи, а иногда и всю пазуху целиком.

При вовлечении в процесс костной стенки и нарушении ее целостности может образоваться свищ. Выявление на снимке костного дефекта в направлении свищевого хода возможно лишь после введения в свищ зонда.

Для проведения лечения прежде всего необходимо обеспечить хороший отток отделяемого из пораженной пазухи путем анемизации среднего носового хода несколько раз в день. Хорошие результаты получены при УЗ-терапии. Аденоидные разрастания подлежат обязательному удалению. Нередко полное выздоровление наступает через две-три недели после аденотомии.

Современные концепции этиопатогенетической терапии

В настоящее время это направление представлено различными фармакологическими препаратами, изготавливаемыми в виде носовых капель, аэрозолей, гелей, мазей или пероральных таблеток, пастилок и т. д.

Дополнительно к сосудосуживающим препаратам в эти средства вводят и специальные формы антибиотиков, концентрация которых, достигаемая при местном применении, осуществляет бактерицидную концентрацию грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. К таким патентованным препаратам относятся носовые cпреи. Полидекса, содержащая антибиотики неомицин и пилимиксин, а также кортикостероидный препарат дексаметазон и сосудосуживающий фенилэфрин. Другими cпреями, обладающими местными противовоспалительными действиями являются зофра, содержащий антибиотик фрамицидин и биопарокс, в состав которого входит фюзафунжин. Последний помимо антибактериального действия обладает и антимикотической активностью.

Однако наиболее частой и общепринятой является общая антибиотикотерапия. Она осуществляется как перорально ампициллином или его улучшенным составом за счет присоединения b-лактамаз клавулановой кислоты — амоксиклавом или аугментином.

В то же время высокой активностью обладают и цефалоспорины II и III типов, а также фторхинолоны.

При аллергии к β-лактамазам рекомендуются макролиды (азитромицин, рокситромицин и др.). Эффективность в лечении синусита имеют и тетрациклины, в частности доксициклин, рондомицин (метациклин).

При одонтогенном характере процесса необходимо сочетание антибиотиков, обладающих тропизмом к костно-хрящевым тканям. Такими являются, в частности, линкомицин, фузидин натрия. При назначении одного из них следует добавить метронидазол (трихопол). Длительное использование высокоэффективных антибиотиков подавляет рост грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и активизирует рост дрожжей и других грибов. Поэтому следует считать не только оправданным, но и необходимым назначение антимикотических препаратов. Самыми простыми и наиболее употребительными считаются нистатин, леворин.

В случае легкого и среднетяжелого проявления заболевания терапию возможно применять перорально, но при тяжелом или затянувшемся течении необходимо использование внутривенного способа введения препаратов, и лишь спустя три—пять дней при улучшении как местного, так и общего статуса можно переходить на пероральный путь введения препаратов.

Длительность терапии при остром и рецидивирующем остром синусите составляет 10—14 дней, при обострении хронического до трех-четырех недель. При хроническом синусите антибактериальная терапия имеет меньшее значение, чем комплексная, а иногда и оперативное вмешательство. В то же время необходимо, чтобы выбор препаратов основывался на результатах бактериологического исследования содержимого синусов и чувствительности выделенных возбудителей к антимикробным препаратам. Обязательно следует выполнять пункцию и дренирование синусов. Одним из комбинированных антибактериальных препаратов для местного применения является флуимуцил антибиотик. Введение в состав препарата фермента и антибиотика делает его использование особенно важным для скорейшего удаления из пазухи гнойно-некротических масс. Для введения в пазухи применяется 250 мг флуимуцила антибиотика однократно в сутки в течение семи дней. Возможно также использование этого препарата ингаляционным методом в количестве шести–восьми инъекций.

Введение растворов ферментов (трипсина и хемотрипсина) способствует разжижению густого гнойного содержимого. Для введения антибиотиков в верхнечелюстную пазуху используют также метод «перемещения» растворов антибиотиков из полости носа. После тщательной анемизации среднего носового хода больного укладывают на стол с максимально запрокинутой головой, повернутой на 45° в сторону локализации процесса. Полость носа на стороне поражения заполняется при помощи шприца раствором антибиотика (3—5 мл), после чего ноздря зажимается. Во вторую ноздрю вставляется олива, соединенная со сжатой рукой баллоном. После этого ребенок произносит «кук-кук» (небная занавеска закрывает вход в носоглотку), и баллон наполняется воздухом, в полости носа и придаточных пазухах создается отрицательное давление. Мгновенное отнятие оливы и разжатие второй ноздри приводит к выравниванию давления в пазухах и обеспечивает проникновение в них растворов антибиотика. Разумеется, для успешного применения методики «перемещения» необходимо наладить контакт с ребенком, найти с ним общий язык. Хороший результат получен при применении внутрь антигистаминных препаратов.

В упорных, не поддающихся консервативному лечению случаях хронического гайморита приходится прибегать к хирургическому вмешательству. При помощи бора или троакара делают отверстие под нижней носовой раковиной, в которое вставляют мягкий катетер, фиксирующийся пластырем. Промывание пазухи раствором из антибиотика производится через катетер, а после его удаления (спустя пять–семь дней) — через образовавшееся отверстие. В последние годы для дренажа верхнечелюстной пазухи с успехом используют полиэтиленовые трубки, которые вводят через пункционную иглу. После извлечения пункционной иглы дренажная трубка остается на месте на все время лечения. Подобное вмешательство более щадящее, чем оперативное вскрытие пазухи, которое производилось преимущественно у взрослых и лишь в исключительных случаях — у детей старшего возраста. Все шире применяется у детей эндоназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи, при котором создается соустье между пазухой и полостью носа при минимальном травмировании слизистой полости носа (Б. В. Шеврыгин).

Радикальная операция верхнечелюстной пазухи у детей старшего возраста

После разреза слизистой оболочки десны под верхней губой и отслоения мягких тканей с обнажением костно-лицевой стенки, через которую проникают в пазуху, удаляют гной и патологически измененную слизистую оболочку. Удаляя части внутренней стенки на уровне нижнего носового хода, устанавливают постоянное соустье с полостью носа. Через это отверстие производится, при показаниях, промывание верхнечелюстной пазухи.

В последние десятилетия в ЛОР-практике стали применяться более щадящие методы, такие, как установка постоянных катетеров в полость пазухи с последующим активным введением лекарственных веществ; лазерное воздействие по введенному кварц-полимерному волокну, а также использование низкочастотного ультразвука для кавитационной обработки стенок пазухи. С целью уменьшения осложнений, связанных с пункционными методами лечения, была предложена система баллонного частичного закрытия общего носового хода с последующей аспирацией и промыванием пазухи через ее анатомическое естественное соустье с носом, так называемый «синус-катетер». Эта конструкция, изготовленная из различных видов резины, не имеет острых, режущих или колющих деталей и позволяет выполнять санирующие пазуху процедуры: аспирировать, промывать и вводить лекарственные препараты. С помощью синус-катетера весьма успешно лечатся многие формы хронического и острого гайморита.

В литературе имеются указания и на использование других ФС, а также лазеров с другой длиной волны. Эти исследования, несомненно, интересны и в научном, и особенно в практическом плане, однако для оценки отдаленных результатов такого лечения требуется время.

Дело в том, что многие ринохирурги считают, что, если больной больше к ним не обращается — значит, он выздоровел. При этом совершенно безосновательно игнорируется возможность обращения таких больных к другим специалистам и в другие клиники, где им выполняют другие, часто более радикальные вмешательства.

В. Г. Зенгер, доктор медицинских наук, профессор

МОНИКИ, Москва