Препараты нормализующие работу кишечника у взрослых

Препараты нормализующие работу кишечника у взрослых

Синдром раздраженного кишечника: новые горизонты медикаментозной терапии

Изложены современные представления о патогенезе синдрома раздраженного кишечника (СРК), описаны принципиальные подходы к его лечению. Медикаментозная терапия СРК включает прокинетики, спазмолитики, слабительные средства пребиотического действия, пре- и пр

Modern views on irritated bowels syndrome pathogenesis have been reviewed, principal methods of its treatment have been described. Drug therapy of irritated bowels syndrome presupposes application of прокинетики, antispasmodic agents, depletives with пребиотического action, pre- and probiotics, sometimes antibiotics.

Существенное нарастание частоты функциональных нарушений органов пищеварения как у взрослых, так у детей в значительной степени способствовало поиску новых подходов к лечению данной группы заболеваний.

Согласно общепринятому определению (по D. A. Drossman, 1994) под функциональными нарушениями органов пищеварения подразумевают разнообразную комбинацию гастроинтестинальных симптомов без структурных или биохимических нарушений. В то же время сущностью функциональных нарушений является то, что в их основе лежит нарушение регуляции функций того или иного органа, а не первичная патология органа-мишени.

Среди многочисленных форм функциональных нарушений особое внимание на протяжении многих десятилетий привлекает синдром раздраженного кишечника (СРК), который характеризуется приступами абдоминального дискомфорта или болей в животе, проходящими после дефекации, связанными с изменением характера стула или его частоты, без признаков воспалительных, метаболических, анатомических или неопластических нарушений и процессов, которые могли бы объяснить данную симптоматику (Римские критерии III, 2006). Дополнительными симптомами могут быть затруднение акта дефекации или ощущение неполного опорожнения прямой кишки, обильное выделение слизи, урчание или вздутие живота.

Согласно Римским критериям клиническими признаками, говорящими в пользу СРК, также являются изменчивость и многообразие жалоб, отсутствие прогрессирования, нормальный вес и общий вид ребенка, усиление жалоб при стрессе, отсутствие симптомов ночью, связь с другими функциональными расстройствами. Нередко боли возникают перед дефекацией и проходят после нее. В определенной степени спорным является указанное отсутствие прогрессирования, т. к. со временем на фоне СРК может формироваться хронический колит. Важным критерием является также то, что абдоминальные боли или ощущение дискомфорта наблюдаются, по крайней мере, в течение 3 дней каждого месяца за последние 3 месяца.

В зависимости от доли времени, в течение которого наблюдаются изменения стула того или иного характера (запор или диарея), СРК подразделяются на СРК с запором (IBS-C, СРК-З), СРК с диареей (IBS-D, СРК-Д), смешанный СРК (IBS-M, СРК-См) и недифференцированный СРК (IBS-U, СРК-Н).

Лечение любого заболевания в идеальном случае должно исходить из знания его этиологии и патогенеза. К сожалению, многие стороны патогенеза функциональных нарушений, включая СРК, остаются недостаточно изученными. Тем не менее, имеющиеся данные позволяют достаточно целенаправленно подходить к вопросам его терапии.

Традиционно причину функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта усматривают в нарушениях нейрогуморальной регуляции моторики органов пищеварения, связанных с психоэмоциональной сферой, вегетативными расстройствами и повышенной висцеральной чувствительностью. В последние годы к этим ключевым позициям прибавились новые, значение которых широко обсуждается. К таким механизмам, в частности, относится воспаление.

Выявление воспалительного процесса при СРК может вызвать некоторое недоумение, т. к. его наличие, по сути, противоречит самому понятию функционального заболевания. Однако его развитие при СРК может быть вполне закономерным. С одной стороны, воспаление может быть вторичным, т. е. последствием нарушений моторики, приводящих к изменению состава внутренней среды в просвете кишки и повреждению слизистой оболочки. С другой стороны, оно все-таки может входить в структуру самого заболевания, обнаруживая при этом черты, отличающие его от других воспалительных заболеваний кишечника. Такой особенностью является преобладание в клеточном инфильтрате тучных клеток, преимущественно в зоне нервных окончаний. Данный феномен получил в англоязычной научной литературе обозначение, которое можно перевести как «воспаление в слизистой оболочке низкой степени активности» (Low-grade mucosal inflammation). Увеличение числа тучных клеток у больных СРК в тонкой и толстой кишке было выявлено во многих исследованиях [1–6], а в одном из них было показано также повышение степени их дегрануляции [4].

Тучные клетки тесно соприкасаются с нервными окончаниями и могут взаимодействовать с ними мембранными образованиями [7], а медиаторы тучных клеток (гистамин, триптаза, простагландины и др.) могут влиять на моторику желудочно-кишечного тракта [8]. Однако особенно важно то, что это воспаление может приводить к развитию висцеральной гиперчувствительности — важного субстрата СРК [9]. И действительно, в отдельных исследованиях была установлена корреляция между степенью инфильтрации тучными клетками слизистой оболочки и характером клинических проявлений, а также с характером психоэмоциональных нарушений [1, 2, 6, 10]. Более того, в уникальном рандомизированном контролируемом исследовании был показан эффект применения препаратов 5-аминосалициловой кислоты при СРК, коррелирующий с уменьшением выраженности клеточной инфильтрации в слизистой оболочке толстой кишки [11].

Рассматриваемый воспалительный процесс может быть последствием инфекционного процесса (острой кишечной инфекции при т. н. постинфекционном СРК), но также быть обусловленным изменениями в составе микрофлоры кишечника, нейрогуморальными механизмами (в т. ч. стрессом) или пищевой аллергией. Установленными причинами развития постинфекционного СРК являются инфекции Campylobacter jejuni, Salmonella, Shigella, Escherichia coli и, возможно, некоторые вирусы [12].

Интересны, но неоднозначны взаимоотношения СРК и пищевой аллергии. Тучные клетки несут на своей поверхности высокоаффинные рецепторы к IgE [13], а их дегрануляция может обуславливать симптоматику СРК. Действительно, у пациентов с пищевой аллергией наблюдается сходная с СРК клиническая картина [14] и аналогичная клиническая картина наблюдается при системном мастоцитозе [15]. При этом препараты, стабилизирующие мембраны тучных клеток, как хромгликат натрия, положительно влияют на симптоматику при СРК [16]. В исследовании G. Mekkel и соавт. было показано, что частота IgE-опосредованных реакций при СРК составляет около 34,5%. Среди наиболее значимых аллергенов можно выделить белки молока, сои, томаты, арахис, яичный белок [17]. Вместе с тем при СРК достаточно часто обнаруживаются реакции непереносимости различных нутриентов, не опосредованные IgE. Клиницисту хорошо известна распространенная ситуация, когда сложно понять, что первично — СРК или пищевая непереносимость. У больного с пищевой аллергией, проявляющейся атопическим дерматитом или/и бронхиальной астмой, нередко наблюдается сходная с СРК картина. Является ли она проявлением гастроинтестинальной аллергии, дополняющей кожные и респираторные симптомы, или это СРК? Далеко не всегда на этот вопрос можно однозначно ответить, не прибегая к специальным методам исследования. При этом имеющиеся данные указывают на некоторую общность эффекторных механизмов при обоих заболеваниях. Результаты же исследований, касающихся взаимосвязи пищевой аллергии и СРК, достаточно противоречивы, и требуется дальнейшая проработка данной проблемы.

Взаимодействия между центральной нервной системой и кишечником сложны и до конца не изучены. Хорошо известно, что вегетативные расстройства существенным образом влияют на моторику желудочно-кишечного тракта, нередко опосредуя влияния психоэмоциональной сферы. Стрессы, психические расстройства, психологические отклонения в значительной степени определяют состояние органов пищеварения, вызывая как функциональные, так и серьезные органические поражения. Вместе с тем нейрогуморальные механизмы контролируют и воспалительные процессы.

В частности, стресс способствует продукции кортизол-рилизинг-гормона, оказывающего влияние на моторику кишечника, что было показано в исследованиях как на животных, так и у человека [18, 19], а также на процессы инфильтрации стенки кишечника тучными клетками в синергизме с другими нейромедиаторами [20]. С другой стороны, из просвета кишечника этому же процессу способствуют пищевые антигены [21], а также кишечная микрофлора, через иммунную систему оказывающая влияние на патологический процесс в кишечной стенке [22].

Таким образом, механизмы развития укладываются в общую структуру, связывающую центральную нервную систему, собственную нервную систему кишечника, воспаление, иммунные реакции и кишечную микрофлору.

Современные представления о патогенезе СРК позволили предложить несколько принципиальных подходов к его лечению, которые целесообразно сочетать в процессе лечения больного.

Первое направление — коррекция психоэмоциональных и вегетативных расстройств. Учитывая ключевое значение этих нарушений в патогенезе функциональных заболеваний органов пищеварения, этому направлению следует всегда уделять особое внимание, привлекая, по возможности, к лечению психолога, невропатолога, психиатра. Спектр как медикаментозных, так и немедикаментозных подходов к решению проблемы весьма широк, и выбор конкретного подхода определяется исходя из индивидуальных особенностей пациента. Среди препаратов, влияющих на психоэмоциональную сферу, при СРК (по данным метаанализа) достоверным положительным эффектом на клинические проявления обладают, в частности, трициклические антидепрессанты и ингибиторы обратного захвата серотонина [22].

Второе направление — воздействие на уровне кишечника.

В настоящее время в реальной практике наиболее представлены препараты, оказывающие эффект через различные рецепторы органов желудочно-кишечного тракта и регулирующие таким образом его моторику.

Широкое распространение получили агонисты рецепторов 5-гидрокситриптамина (серотонина) 4-го подтипа, обладающие значительной фармакологической эффективностью на уровне средних и дистальных отделов кишечника (tegaserod и prucalopride). Широко применявшийся на протяжении многих лет препарат цизаприд в настоящее время снят с производства в связи с выявленными побочными эффектами на проводящую систему сердца. Обобщение значительного числа клинических испытаний препарата следующего поколения тегасерода у взрослых пациентов и подростков с СРК-З показало, что его применение достоверно приводит к увеличению частоты стула и, в целом, к уменьшению выраженности клинических проявлений заболевания [23]. Однако и этот препарат, хотя и в меньшей степени, обладает потенциальными побочными кардиоваскулярными эффектами. Последующие исследования привели к появлению препарата прукалоприд, характеризующегося достаточно высокой эффективностью и значительно меньшей частотой побочных эффектов в виде болей в области сердца и диареи [24].

Интересные перспективы предполагает также разработка снижающих висцеральную чувствительность антагонистов рецепторов 5-гидрокситриптамина 3-го подтипа (alosetron), особенно для лечения СРК с диареей.

К рассматриваемой группе относятся также селективные антагонисты мускариновых рецепторов (такие как zamifenacin и darifenacin) и антагонисты бета3-адренорецепторов (находящийся в стадии разработки SR-58611 A). Новым направлением является применение блокаторов рецепторов холецистокинина (CCKA-рецепторов), обладающих одновременно стимулятором рецепторов мотилина, единственным представителем которых является дошедший на сегодня до этапа клинических испытаний loxiglumide (и его правовращающий изомер dexloxiglumide). Препарат стимулирует моторику желудка и кишечника, сокращает время транзита по толстой кишке, а также снижает висцеральную чувствительность [25].

Некоторое время назад в качестве прокинетика применялся и эритромицин, хорошо известный препарат из группы макролидов, а также другие 14-членные макролиды. Эритромицин также является агонистом рецепторов мотилина на клетках гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта. Препарат ускоряет опорожнение желудка и сокращает время транзита по кишечнику. В толстой кишке его влияние в большей степени прослеживается в восходящем отделе, по сравнению с нисходящим отделом.

Еще одно направление — применение просекреторных препаратов, в частности, агониста гуанилат-циклазы С, препарата Linaclotide, находящегося сейчас в фазе 3 клинических испытаний. Препарат не всасывается в кишечнике и оказывает стимулирующее действие на хлоридные каналы второго типа клеток слизистой оболочки кишечника, что вызывает усиление секреции, увеличение объема и разжижение стула и, как следствие, усиление моторики. Испытания показали его эффективность в плане увеличения частоты дефекаций при СРК-З, уменьшения болевого синдрома, дискомфорта, вздутия живота. Побочным эффектом препарата может быть обусловленная им диарея [26]. Также указывается на возможность рвоты и болей в области сердца [24], однако частота развития этих побочных эффектов относительно невелика [27].

С сожалением, однако, следует отметить, что большинство из перечисленных выше препаратов или находятся в стадии разработки, или отсутствуют на отечественном рынке и все они не могут применяться в педиатрической практике.

Исключение составляет агонист опиатных рецепторов тримебутин.

Тримебутин (2-(диметиламино)-2-фенилбутилэфир 3,4,5-триметоксибензойной кислоты) был впервые синтезирован Laboratoires Jouveinal (Франция) в 1969 г. На протяжении многих лет он применялся и применяется в различных странах мира для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта у детей и взрослых.

Тримебутин (Тримедат ® ) является агонистом периферических опиатных рецепторов трех основных типов (µ, δ, κ), расположенных на гладкомышечных клетках на всем протяжении желудочно-кишечного тракта. Результатом этого является модулирующий эффект тримебутина на моторику пищеварительной системы. Кроме того, он влияет на висцеральную чувствительность органов пищеварения, оказывая умеренное анальгетическое действие, в т. ч. и при СРК. В основе этого эффекта лежит влияние препарата на антиноцицептивную систему организма с повышением порога болевой чувствительности, модификацией оценки боли, снижением чувствительности рецепторов к медиаторам воспаления. Более того, тримебутин обладает местным обезболивающим действием [28, 29]. Тримебутин оказывает влияние и на гуморальную регуляцию моторики желудочно-кишечного тракта, повышая секрецию мотилина и снижая уровень гастрина, глюкагона, панкреатического полипептида, инсулина и вазоактивного кишечного пептида [30].

Другими фармакологическими эффектами тримебутина являются снижение давления нижнего пищеводного сфинктера, ускорение опорожнения желудка. Благодаря действию на различные типы опиатных рецепторов тримебутин восстанавливает нормальную физиологическую активность мускулатуры кишечника, снижая ее в случае повышения и наоборот, в связи с чем может применяться при всех формах СРК.

При исследовании прокинетических эффектов тримебутина на здоровых добровольцах было показано ускорение эвакуации жидкости из желудка на 19% при пероральном приеме в дозе 200 мг в сутки и модулирующее действие на электрическую активность желудочно-кишечного тракта [31, 32]. По данным J. C. Schang и соавт. через один месяц терапии тримебутином в дозе 300 мг/сут per os частота стула увеличилась у 86% пациентов с СРК-З [33]. Тримебутин в дозе 400 мг при внутривенном введении был эффективен при послеоперационном парезе кишечника и сокращал время восстановления моторики кишечника у пациентов, перенесших операцию на брюшной полости [34]. При СРК с диареей тримебутин устраняет повышенную моторику кишечника, ускоряет транзит по кишечнику в случае запора, снижает висцеральную гиперчувствительность, оказывает спазмолитический эффект [30, 35].

Накоплен значительный опыт применения тримебутина в педиатрической практике. Так, в открытом исследовании C. Dupont и соавт. был показан достоверный положительный эффект применения тримебутина у детей с функциональными нарушениями моторики желудочно-кишечного тракта [36].

Тримебутин выпускается в форме таблеток по 200 мг с одной риской и 100 мг с двумя рисками. Детям в возрасте до 6 мес препарат назначается по 12,5 мг 2–3 раза в сутки, в возрасте от 6 мес до одного года — по 25 мг 2 раза в сутки, в возрасте 1–5 лет — по 25 мг 3 раза в сутки, в возрасте старше 5 лет — по 50 мг 3 раза в сутки, детям в возрасте старше 14 лет и взрослым — по 100–200 мг 3 раза в сутки.

В проведенном нами исследовании мы предполагали изучить влияние препарата тримебутин (Тримедат ® ) на электрическую активность различных отделов желудочно-кишечного тракта при функциональных нарушениях в детском возрасте. Тримедат ® применялся нами в составе комплексной терапии у 23 детей (средний возраст — 10,6 года) с функциональными нарушениями органов пищеварения. На фоне приема препарата Тримедат ® наблюдалась разнонаправленная динамика электромиографических показателей в зависимости от исходного состояния моторики, приводящая к ее восстановлению, что подтверждает модулирующее (регулирующее) действие препарата. При этом Тримедат ® оказывал влияние как на собственно активность миоцитов, так и на активность водителей ритма [37].

В значительном числе случаев при СРК выявляются нарушения микробиоценоза, которые могут прямо или опосредованно оказывать влияние на моторику кишечника, во-первых, изменяя характер метаболических процессов в его просвете, а во-вторых, способствуя низкоактивному воспалительному процессу в слизистой оболочке кишки. В связи с этим применение препаратов, влияющих на кишечную микрофлору, может быть патогенетически оправданным. Среди антибиотиков в настоящее время наиболее признанным в этой области применения является рифаксимин. Метаанализ установил значительную его эффективность, по сравнению с плацебо, для купирования симптомов СРК. Побочные эффекты наблюдаются относительно редко в виде болей в области сердца, рвоты, диареи и болей в животе. Наиболее серьезные из них наблюдаются менее чем в 1% случаев, и их частота не отличается от таковой в случае применения плацебо [39].

Достоверными эффектами, показанными в метаанализах, обладают пре- и пробиотики, положительно влияющие на общую симптоматику при СРК, абдоминальные боли и вздутие живота [40, 41]. Показано также, что пищевые волокна эффективны для лечения запоров, однако мало влияют на болевую симптоматику при СРК [42]. При запорах в педиатрической практике также широко применяются препараты лактулозы (например, Дюфалак), обладающие не только слабительным, но выраженным пребиотическим действием. Перспективным может быть применение комбинированных средств, содержащих пребиотик и масляную кислоту, в качестве ключевого метаболита кишечной микрофлоры, необходимого для нормальной функции толстой кишки (например, Закофальк). Это направление требует дальнейшей разработки.

Таким образом, арсенал медикаментозной терапии СРК достаточно разнообразен. Он включает в себя прокинетики (тримебутин в педиатрической практике), спазмолитики, слабительные средства пребиотического действия, пре- и пробиотики, а в отдельных случаях и антибиотики. Дальнейшие работы в этом направлении, несомненно, расширят наши представления о патогенезе СРК и дадут новые средства для эффективного его лечения.

Литература

С. В. Бельмер, доктор медицинских наук, профессор

А. А. Коваленко, кандидат медицинских наук

Т. В. Гасилина, кандидат медицинских наук

А. Н. Акопян

Н. М. Наринская

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ, Москва

Восстановление микрофлоры кишечника: выбираем лучшее средство

Проблемы с микрофлорой кишечника всегда происходят из-за потери равновесия между благотворными и патогенными бактериями. Микробный дисбаланс происходит за счет доминирования «вредных» бактерий над «хорошими». Такие нарушения называют дисбактериозом. А здоровая флора очень важна, ведь она влияет на:

Более того, бактерии в кишечнике соединяют витамины В7, B12 и К. Если же организм испытывает их недостаток, то могут развиваться такие заболевания, как ожирение, анемия, инсульт, язва, болезни Паркинсона или Альцгеймера и сахарный диабет. А также начинают выпадать волосы, может появиться седина, выступает экзема или себорея. В серьезных случаях начинаются внутренние кровотечения, дегенеративные расстройства и аутоиммунные заболевания. Именно поэтому необходимо восстанавливать микробиоту кишечника, если она нарушена.

Признаки нарушений микробиоты кишечника и дисбактериоз

При дисбактериозе, на всех представителей микрофлоры, которые способны получать свою энергию только через аэробное дыхание, воздействуют неблагоприятные факторы. Далее снижается число бактерий и изменяется микробная популяция. Если случай тяжелый, то может произойти серьезный скачок распространения патогенных микроорганизмов. Например, во время приема антибиотиков, это может проявиться тем, что на 3-4 день приема появится диарея, а в случае длительного воздействия лекарств симптоматика постепенно увеличится.

Основные признаки нарушенной микрофлоры:

Дисбактериоз считается распространенным явлением, которое наблюдается у взрослого населения все чаще. Необходимо учитывать, что дисбактериоз не является отдельной болезнью, он способен развиваться на фоне какого-то основного или хронического заболевания.

Современные способы лечения дисбактериоза

Для того чтобы быстро восстановить микрофлору кишечника, необходимо:

Стоит различать между собой средства, восстанавливающие микрофлору кишечника:

Синбиотики специально созданы, чтобы справляться с:

В его состав входят:

1. Бифидобактерии и лактобактерии (помогают восстановить микрофлору кишечника).

2. α- галактозидаза и β-галактозидаза (помогают переварить сложные углеводы и молочные продукты).

3. Экстракты ромашки, мелиссы, пассифлоры и имбиря (помогают снизить газообразование в ЖКТ, устранить абдоминальный болевой синдром, оказывают антистрессовый эффект).

Люди, страдающие дисбалансом бактерий нередко задаются вопросом, как восстановить микрофлору кишечника у взрослого? В 48% случаях для этого достаточно соблюдение специальной диеты. В рационе должно содержаться необходимое количество белков, жиров и углеводов. Рекомендовано за полчаса до приема еды выпивать 1 ст. воды комнатной температуры.

Рацион должен состоять из:

Важно! Категорически запрещено употреблять жареную, жирную, острую и копченую пищу в период обострения дисбактериоза.

Неприятные признаки дисбактериоза можно попробовать устранить с помощью народной медицины.

Средства для восстановления микрофлоры кишечника:

Профилактика дисбактериоза и других нарушений микрофлоры кишечника

К профилактике можно отнести:

Профилактические действия позволят организму оставаться здоровым и не допустят появления проблем.

Если микрофлора кишечника нуждается в помощи

Поделиться:

Часто желудочно-кишечный тракт работает в сверхурочном режиме. Особенно в праздники и во время отпусков. Переедание, отсутствие режима питания и, для особенно везучих, кишечные инфекции – всё это обратная сторона излишеств, которые мы позволяем себе за столом.

Зима и кишечник: в чём связь?

Важно после гастрономических подвигов устраивать реабилитацию своего ЖКТ. Ведь его силы сейчас нам так нужны. Сезон простудных заболеваний – период, в который активизируются все иммунные силы организма, а кишечник является одним из важнейших иммунных органов.

Совокупность кишечных микроорганизмов (микробиота) принимает непосредственное участие в активации иммунных систем организма. Микрофлора кишечника по большей части состоит из бифидо- и лактобактерий, которые осуществляют очень важные для нашего иммунитета функции:

Именно поэтому, только если микрофлора в норме, кишечник способен выполнять свои защитные функции и организму легче противостоять вирусным заболеваниям.

Есть ли у меня проблемы с микрофлорой?

Признаки дисбактериоза трудно не заметить. Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с этими симптомами:

Если вы обнаружили у себя перечисленные симптомы, то стоит задуматься о том, чтобы поддержать свой организм в непростой осенне-зимний период.

Для начала стоить отметить, что для нормализации работы кишечника необходимо в первую очередь исключить факторы, негативно влияющие на его работу: стресс, неправильное питание, алкоголь, курение. Как только вы вернётесь к здоровому образу жизни, организм начнёт восстанавливать нормальный функционал кишечного тракта. Также на состояние микрофлоры оказывают разрушительное действие некоторые медикаментозные препараты: антибиотики, антидепрессанты, гормональные и другие.

Конечно, для большинства из нас довольно сложно в один момент отказаться от вредных привычек и начать питаться только здоровыми продуктами. Да и отменить приём препарата, назначенного врачом, тоже плохая идея. Для таких случаев существуют препараты, нормализующие микрофлору кишечника, а именно, пробиотики и пребиотики.

Про- или пре-: в чём отличие?

Производители выпускают множество разнообразных БАДов и безрецептурных лекарственных средств с одним (однокомпонентные) или несколькими (поликомпонентные) пробиотиками в составе. Ассортимент данных препаратов представлен разными формами выпуска: порошки в саше, капсулы с лиофилизатами бактерий, жидкие формы, таблетки и прочие.

К сожалению, не существует универсального пробиотика от всех болезней, поэтому наиболее эффективным будет препарат, назначенный врачом в зависимости от причин возникновения дисбактериоза.

По происхождению их можно разделить на вещества:

Наиболее распространёнными в применении пребиотиками являются лактулоза, инулин, олигофруктоза и пищевые волокна. Все эти вещества входят в состав лекарственных препаратов и БАДов, механизм действия которых основан на поддержании баланса и постоянства микрофлоры кишечника.

Не перевариваясь в предыдущих отделах ЖКТ, они транзитом попадают в толстый кишечник и там создают комфортные условия для жизнедеятельности «родных» бактерий микрофлоры.

Вместе или порознь?

В зависимости от индивидуальных особенностей организма, причин, формы и характера дисбактериоза назначенные лекарственные формы и правила приёма пробиотиков и пребиотиков будут отличаться. Они могут применяться вместе, по очереди или в форме синбиотиков (препараты, содержащие полезные бактерии и питательную среду для них). Поэтому их выбор лучше согласовывать с лечащим врачом.

Но есть общие рекомендации, которые актуальны при любых схемах приёма препаратов для нормализации микрофлоры:

При правильно подобранном препарате и регулярном применении пробиотиков и пребиотиков вы очень скоро почувствуете лёгкость и энергичность, а ваш кишечник в благодарность поможет иммунитету противостоять всем невзгодам осенне-зимнего сезона.

Источники:

Анна Горобец, провизор, медицинский журналист

Лекарства от дисбактериоза кишечника

Дисбактериоз кишечника – это нарушение качественного и количественного баланса между различными видами микроорганизмов кишечника. У взрослого человека в норме в кишечнике содержится около 500 видов различных микроорганизмов. В основном это бактерии-симбионты, принимающие непосредственное участие в акте пищеварения.

Лидия Струкова / «Здоровье инфо»

В здоровом организме состав микрофлоры пребывает в состоянии физиологического равновесия. При изменениях в составе кишечной флоры это равновесие сдвигается, приводя к нарушению процесса пищеварения.

Основными представителями нормальной микрофлоры кишечника являются бифидо- и лактобактерии. Остальная микрофлора представлена кишечной палочкой, энтеробактериями, энтерококками, стафилококками, дрожжеподобными грибами.

Дисбактериоз характеризуется резким увеличением численности патогенных микроорганизмов, в то время как представители нормофлоры вырабатывают недостаточное количество веществ, подавляющих жизнедеятельность патогенов. При этом снижается эффективность усвоения многих питательных веществ и минералов, нарушается энергетическое обеспечение организма, в том числе и самого эпителия кишечника, ухудшается синтез и поставка организму витаминов (В12, пантотеновой кислоты), снижается уровень противовирусной защиты, ослабевает местный иммунитет.

Дисбактериоз может стать одной из причин развития тяжелых патологий, например, аутоиммунных (язвенный колит) и функциональных заболеваний (синдром раздраженной толстой кишки).

Нарушение баланса кишечной микрофлоры может быть вызвано различными причинами: неправильным питанием, некачественной пищей, действием антибиотиков, действием химио- и радиотерапии, нервными стрессами, плохой экологической обстановкой и другими факторами.

Основными симптомами дисбактериоза являются диарея, метеоризм, вздутие живота, отрыжка и неприятный привкус во рту, урчание в кишечнике. У многих людей, особенно у детей, страдающих кишечным дисбактериозом, возникают нехарактерные ранее аллергические реакций на продукты питания. Наблюдается интоксикация организма, которая проявляется в снижении аппетита, появлении головных болей и даже повышении температуры тела. При дисбактериозе резко снижается иммунитет, чаще возникают инфекционные заболевания (ОРЗ, ОРВИ, герпес, грибковые поражения).

Лечение дисбактериоза

При дисбактериозе кишечника рекомендовано комплексное лечение, которое направлено на устранение причины возникновения заболевания, коррекцию возникшего патологического состояния пищеварительной системы, снятие острых симптомов заболевания, укрепление защитных свойств и восстановление нормального биоценоза в кишечнике. При длительном и осложненном дисбактериозе кишечника необходимо проконсультироваться с врачом и подобрать необходимый план лечения.

Врач может назначить антибактериальные препараты, которые необходимы для подавления избыточного роста микробной флоры в тонкой кишке. Наиболее широко применяются антибиотики из группы тетрациклинов, пенициллинов, цефалоспоринов, хинолонов (таривид, нитроксолин) и метронидазол. Антибиотики назначают внутрь в обычных дозах в течение 7-10 дней.

При заболеваниях, сопровождающихся дисбактериозом толстой кишки, лечение лучше проводить препаратами, которые оказывают минимальное влияние на симбионтную микробную флору и подавляют рост патогенов (протея, стафилококков, дрожжевых грибов). К ним относятся антисептики: интетрикс, эрсефурил, нитроксолин, фуразолидон и другие препараты. При грибковых инфекциях показано применение нистатина или леворина.

Коррекцию состава микрофлоры можно провести с помощью селективных невсасывающихся антибактериальных препаратов (рифаксимин), кишечных антисептиков (энтерофурил), препаратов, содержащих культуры-антагонисты патогенной кишечной флоры, бактериофаги.

Для восстановления иммунитета применяют иммуномодуляторы (иммунал и другие препараты эхинацеи, декарис).

Восстановление нормальной микрофлоры проводят с помошью пробиотиков (препаратов, содержащих живые культуры необходимых микроорганизмов), пребиотиков (веществ, способствующих росту и размножению полезной флоры) или синбиотиков (комплексные препараты, содержащие как сами микроорганизмы, так и необходимые для их развития компоненты).

Наиболее физиологичным при дисбактериозе кишечника является назначение пробиотиков различных поколений: классических бактериальных препаратов, состоящих из монокультур нормальной микрофлоры кишечника (бифидумбактерин, лактобактерин, колибактерин); препаратов, представляющих продукты метаболизма микроорганизмов, в частности, молочной кислоты (хилак форте); комбинированных препаратов, содержащих более одного вида пробиотических микроорганизмов (бификол, бифилонг, ацинол, линекс, ацилакт); комплексных препаратов, содержащих кроме пробиотических микроорганизмов дополнительные компоненты для усиления лечебно-профилактического эффекта (Бифи-форм®, Бифи-форм® Детский, содержащий бифидобактерии и лактобактерин в комплексе с витаминами группы В).

Такие препараты можно назначать без предварительного проведения антибактериальной терапии или после нее с профилактической целью.

Из пребиотиков наиболее известны препараты, содержащие лактулозу (дюфалак, лактусан), пара-амино-метил-бензойную кислоту, лизоцим и пантотенат кальция. В эту группу входят препараты, относящиеся к различным фармакотерапевтическим группам, но обладающие общим свойством – стимулировать рост и развитие нормальной микрофлоры кишечника.

Синбиотики – это препараты, которые являются комбинацией пробиотиков и пребиотиков. Часто это биологически активные добавки, обогащенные одним или несколькими штаммами представителей родов Lactobacillus и Bifidobacterium. В России наиболее известны следующие препараты: Биовестин-лакто (содержит бифидогенные факторы и биомассу B.bifidum, B.adolescentis, L.plantarum), Мальтидофилюс (содержит мальтодекстрин и биомассу B.bifidum, L.acidоphilus, L.bulgaricus), Бифидо-бак (включает фруктоолигосахариды из топинамбура и комплекс из бифидо- и лактобактерий), Бифидумбактерин-мульти 1,2,3 и Бифистим 1,2,3 (содержат набор различных видов бифидобактерий, свойственный определенному возрасту ребенка, подростка или взрослого), Ламинолакт (содержит аминокислоты, пектины, морскую капусту и энтерококки).

Больным кишечным дисбактериозом показана диета №4 (модификации в зависимости от состояния), способствующая нормализации деятельности кишечника, уменьшению активности гнилостных процессов. В рацион целесообразно включать продукты, содержащие пищевые волокна, живые бактериальные культуры (кефир, йогурты, другие молочнокислые продукты). Лучше всего исключить из рациона жирную, острую пищу, копчености, маринады. Необходимо обращать внимание и на режим питания.

Для профилактики дисбактериоза необходимо соблюдать все рекомендации врача по лечению любой патологии желудочно-кишечного тракта, использовать лекарства, особенно антибиотики, только по рекомендации врача и строго в назначенной дозировке.

При неосложненных формах дисбактериоза можно использовать народные средства. Например, принимать рисовый отвар или настой из коры дуба. Помогает при дисбактериозе кишечника свежий чеснок, если употреблять его за час до приема пищи и перед сном. Еще одно народное средство – настой из травы зверобоя продырявленного, цветков ромашки аптечной, листьев мяты перечной и подорожника.

Топ-9 лучших слабительных средств

Самые эффективные препараты для лечения запора.

1 октября, 2021 год

Содержание

Такая деликатная проблема, как запор, случалась у каждого, и это – самое распространенное нарушение работы ЖКТ. Запор опасен для здоровья, особенно если он хронический. Мы расскажем о причинах такого состояния и лучших слабительных средствах.

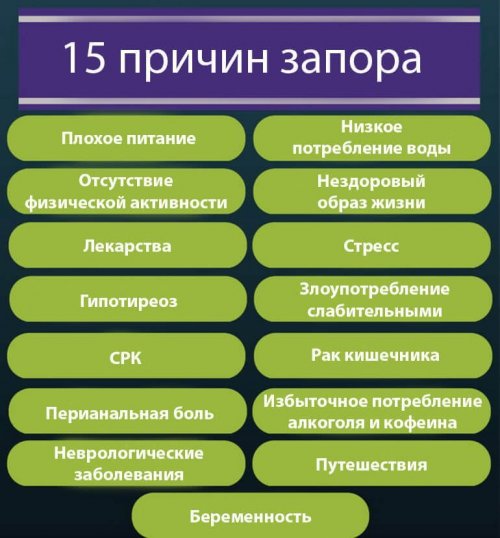

Почему возникает запор у взрослых

Причин запора – множество (как медицинских, так и социальных). Временный запор может случаться на фоне стресса, какого-то заболевания, определенного образа жизни, при нарушении режима питания, во время путешествий, при приеме определенных препаратов. Разделяют органические и функциональные причины запора.

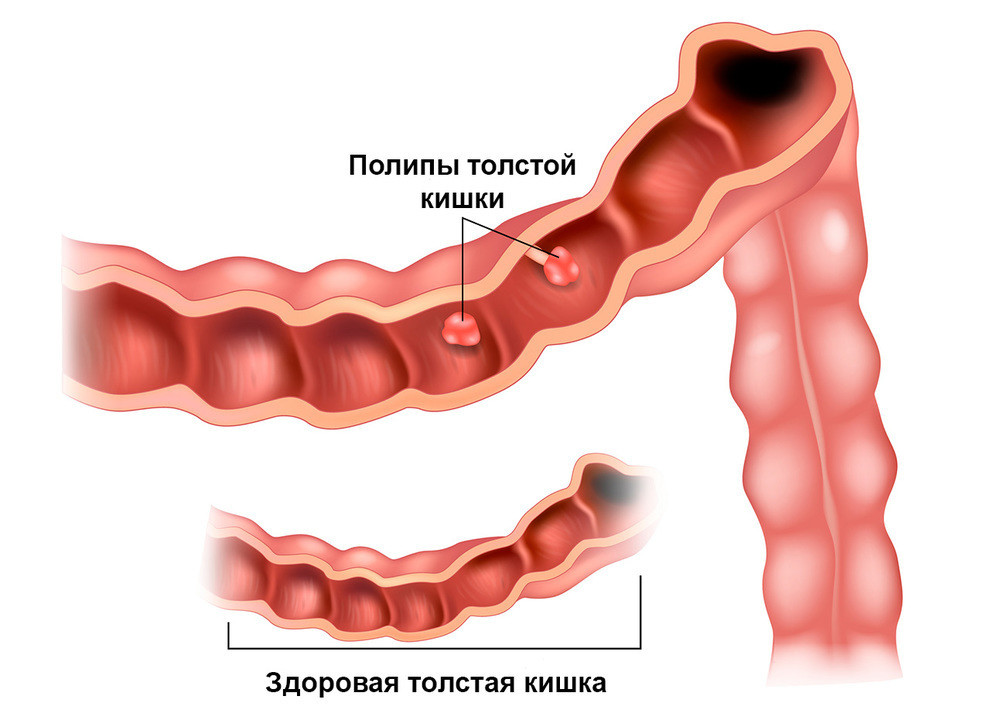

1. Органические причины запора. Среди таких причин – любые заболевания кишечника или желудка, препятствующие нормальному опорожнению:

2. Функциональные причины запора. Эти причины не связаны з болезнями ЖКТ. Среди них:

Перистальтика кишечника нарушается из-за недостаточного количества воды, нерационального питания, недостатка в рационе клетчатки. Именно растительная клетчатка увеличивает объем кала в кишечнике и заставляет его правильно работать. Поэтому для профилактики запоров нужно есть овощи, фрукты и злаки. Также перистальтика нарушается, если человек ведет сидячий образ жизни – отсутствие физической нагрузки снижает мышечный тонус, сокращение кишечника замедляется.

Если человек долго принимал слабительные, а потом перестал, у него тоже может развиться запор из-за снижения тонуса кишечника и развития дисбактериоза.

Хронические запоры негативно влияют на общее самочувствие и качество жизни в целом. Запор вызывает боли в животе, повышенное газообразование, потерю аппетита и тошноту. Если долго не ходить в туалет, повышается риск:

Симптомы запора

В европейских странах для постановки диагноза «запор» применяют шкалу Томпсона. Если в течение года у человека регулярно наблюдается хотя бы один из нижеперечисленных симптомов, можно говорить о запоре:

Как правильно выбрать слабительное

Часто для нормализации стула достаточно наладить правильное питание. Бывает, что даже разовый прием овощей или фруктов способен улучшить моторику кишечника. Если добавление в рацион растительной клетчатки не помогло, необходимо принимать слабительные. Рекомендуем обязательно проконсультироваться с врачом по поводу лекарства от запора, потому что многие из них имеют противопоказания и побочные эффекты. При выборе таких препаратов нужно учитывать некоторые моменты.

Почти все слабительные средства нельзя принимать длительно, потому что организм к ним привыкает. Естественная работа кишечника со временем снижается, ведь он адаптируется к тому, что препараты «делают работу» за него.

Какие бывают слабительные

В аптеках есть масса слабительных, которые применяются в тех или иных случаях. Давайте разберемся, какое слабительное выбрать.

Лечение запора предполагает обязательное соблюдение диеты. Очень важно изменить свое питание, чтобы в рационе были продукты, стимулирующие сокращение кишечника. Если вы будете бороться с запором только с помощью слабительных, организм привыкнет к ним и «разучится» работать самостоятельно. Поэтому питание должно быть параллельным лечением!

Самые эффективные слабительные

Мы составили список препаратов от запора, проанализировав данные клинических исследований, отзывы врачей и пациентов. Сюда вошли средства для лечения разных видов запора у взрослых (некоторые препараты подходят и для детей). Если по шкале Томпсона вы подозреваете, что у вас хронический запор, обязательно обратитесь к врачу, чтобы он назначил соответствующее лечение.

Мукофальк

Немецкое слабительное средство на растительной основе (оболочки семян подорожника) продается в форме порошка, из которого готовят суспензию. Это удобно для тех, у кого есть проблемы с глотанием. Семена подорожника впитывают много воды, что и дает положительный эффект при запоре. Кроме семян подорожника, «Мукофальк» содержит много растительной слизи, что обеспечивает легкое отхождение каловых масс. Это слабительное назначают детям с 12 лет, а еще используют в комплексном лечении повышенного холестерина. Среди плюсов препарата – приятный апельсиновый вкус, отличная переносимость, длительный эффект и возможность применения во время беременности. Есть некоторые побочные эффекты, с которыми обязательно нужно ознакомиться в инструкции.

Мукофальк

Др. Фальк Фарма, Германия

— запор (в т.ч. при беременности); — анальные трещины; — геморрой; — послеоперационный период при вмешательствах в аноректальной области (в целях создания более мягкой консистенции стула); — функциональная диарея; — синдром раздраженного кишечника.

Нормализация микрофлоры кишечника, препараты для восстановления

Благодаря микрофлоре кишечника, пища в организме человека усваивается, и питательные вещества поступают ко всем клеткам. Но иногда случается так, что микрофлора нарушается по тем или иным причинам. И если вдруг такое произошло, то непременно нужно приложить максимум усилий, чтобы восстановить ее. Какие существуют препараты для нормализации микрофлоры кишечника?

Немного о микрофлоре кишечника

Линекс — препарат для микрофлоры

Прежде чем перейти к препаратам, которые помогут восстановить микрофлору кишечника, нужно немного узнать больше о ее особенностях, чтобы понять, насколько важно назначение. Микрофлора кишечника начинает развиваться уже с рождения, но из-за особенностей организма, полностью она формируется только к 13 годам. В составе микрофлоры имеется около 500 различных бактерий, 99 процентов которой составляют полезные, а всего лишь 1 процент — вредные. Полезные бактерии помогают переваривать поступившую в организм пищу, усвоить витамины и минералы.

Как правило, к полезным бактериям относят бифидобактерии, лактобактерии, бактероиды, энтерококки, кишечную палочку. Что же касается вредных бактерий, которые в любой момент могут активироваться и нарушить общую флору, относят стафилококки, синегнойную палочку и др. Микрофлора кишечника имеет огромное значение для всего организма в целом:

Именно поэтому пристальное внимание следует уделять своему здоровью, микрофлоре кишечника, так как от ее состояния зависит общее благополучие организма и самого человека.

Нарушение микрофлоры

Микрофлора в кишечнике может нарушиться по разным причинам

Существует множество причин, почему микрофлора в кишечнике может нарушиться. И в зависимости от того, что стало провоцирующим факторов, будет зависеть лечение, в процессе которого уделяется внимание не только восстановлению самой флоры, но и устранению негативных факторов. К основным причинам нарушения микрофлоры можно отнести:

В зависимости от того, что стало причиной нарушения микрофлоры, будет зависеть лечение, так как недостаточно просто принимать препараты для улучшения микрофлоры. Необходимо убирать и провоцирующий фактор, потому что в противном случае, даже если вылечить кишечник, но не перестать, например, неправильно питаться, спустя короткий промежуток времени проблема вернется вновь.

Восстановление микрофлоры кишечника

После того, как был пропит курс Энтерола и Лактофильтрума, можно переходить и к процессу заселения кишечника полезными бактериями. Препаратов существует множество, главное подобрать тот, который больше всего подходит. Следует отметить, что сделать это может только врач, который основываясь на индивидуальных особенностях организма, а также ранее принимаемых лекарствах, выпишет тот препарат, который точно поможет.

Разновидности препаратов

Бактистатин в капсулах

Как уже было сказано выше, подобрать препарат для восстановления микрофлоры кишечника может только врач, потому что на сегодняшний день существует несколько видов лекарств, которые способны решить эту проблему. Делятся они на три группы:

Нормализация макрофлоры кишечника у детей

Особое внимание стоит уделить восстановлению микрофлоры кишечника у детей, потому что именно в детском возрасте происходит становление иммунитета, а также общее развитие организма, где очень важно, чтобы клетки и органы получали необходимое количество питательных веществ и витаминов для нормального роста. К самым распространенным препаратам, которые рекомендуют давать детям для восстановления микрофлоры кишечника, относят:

Только врач сможет назначить тот или иной препарат ребенку, потому что все случаи индивидуальны, и одному подойдет Линекс, а другому придется пропить длительный курс Нормобакта.

Нормализация микрофлоры у беременных женщин

Препараты также помогают беременным

Во время беременности у женщины может появиться множество проблем со здоровьем, о которых раньше она даже и не знала. Происходит это из-за изменения гормонального фона, а также из-за увеличившейся нагрузки на весь организм. Дисбактриоз часто мучает женщин «в положении», поэтому особое внимание нужно уделить устранению проблемы самым безопасным путем. В первую очередь врач назначит специальную диету, во время которой нельзя будет кушать жирную, острую пищу, а также придется исключить некоторые продукты из рациона. После этого врач назначит препараты для восстановления микрофлоры, которые считаются безопасными для будущей мамы и для ее малыша. К ним относят:

Так как организм каждый женщины индивидуален, то врач может скорректировать лечение в зависимости от сложности ситуации. Так, помимо препаратов и диеты, беременной нужно будет пить больше кефира, и кушать кисломолочные продукты, которые лучше всего восставят микрофлору кишечника. Правда, не все беременные могут пойти на это, потому что вкусовые предпочтения меняются, и нередко определенный продукт может вызвать отвращение и рвоту. Некоторые препараты, например, такие как Бифидумабактерин, Лактонорм, выпускаются в виде свечей, которые считаются наиболее безопасными. Потому что не всасываются в кровь, а оказывают прямое воздействие на слабое место.

Препараты для нормализации микрофлоры кишечника сами по себе не окажут должного действия, потому что необходимо перед заселением флоры полезными бактериями очистить ее от патогенных. Только в этом случае эффект будет положительным. Также, не рекомендуется принимать препараты во время приема антибиотиков, потому что положительного действия не будет никакого, только потрачено время. Лучше сразу после окончания курса, начать пить лактобактерии.

Процесс восстановления микрофлоры долгий. Нужно набраться терпения и ждать, потому что даже дорогие лекарственные препараты не смогут за короткий срок восстановить ее на 100 процентов.

Слабительные средства при запорах у взрослых, виды

Задержка опорожнения — довольно распространенная проблема. Запор может быть самостоятельным функциональным нарушением со стороны кишечника или симптомом определенных заболеваний. В случаях, когда не удается найти изменения в кишечнике и других органах, говорят о первичном запоре.

Восстановить нормальную работу кишечника позволят такие меры, как соблюдение комплексных рекомендаций и прием слабительных для взрослых. Препараты классифицируются на несколько групп и помогают сравнительно быстро восстановить процесс очищения кишечника, избавляют от плотных каловых масс и улучшают самочувствие.

Некоторые препараты действуют в момент приема, другие разрешены к длительному применению и помогают нормализовать работу кишечника в долгосрочной перспективе. Сегодня на рынке лекарственных средств можно встретить такие группы слабительных:

объемные — увеличивающие объем содержимого кишечника.

Каждая группа препаратов позволяет решать конкретные проблемы, вызвавшие задержку стула.

Стимулирующие слабительные

Стимулирующие перистальтику слабительные от запоров носят такое название потому, что раздражают рецепторы кишечника. Они воздействуют непосредственно на нервные окончания слизистых оболочек кишки, причем некоторые из них (касторовое масло) активизируют моторику тонкого кишечника, другие активизируют толстую кишку. К последним относят препараты на основе сенны, крушины, серы и др. Выделяют и лекарства, которые приобретают активную форму под влиянием ферментов кишечника. Они работают и в толстом, и в тонком кишечнике.

Следует помнить, что стимулирующие препараты при неумелом применении могут быть причиной развития серьезных побочных эффектов. К основным осложнениям относят собственно сам эффект: может начаться диарея, сопровождающаяся спастическими болями в животе. Из-за поноса в организме уменьшается объем жидкости, количество солей — ионов калия, натрия. Поэтому длительно поддерживать такое состояние с помощью стимуляторов кишечника ни в коем случае нельзя.

Главный гастроэнтеролог Главного медицинского управления Минушкин О. Н. в своей работе подчеркивает, что «раздражающие слабительные, которые реализуют эффект своего действия через рецепторный аппарат, в конечном итоге приводят к зависимости работы кишечника от их приема, к откладыванию меланина в эпителиоцитах и меланозу, дистрофическим изменениям слизистой и токсическому влиянию на почки и печень. Конечным эффектом является «инертная кишка»» (Минушкин О. Н., 2003, с. 52).

Инертная кишка, о которой идет речь, — это так называемый феномен ленивого кишечника. Из-за чрезмерного стимулирования толстая кишка теряет тонус, ей требуется все больше стимулирующего вещества. Без слабительного она попросту теряет способность сокращаться и продвигать каловые массы.

Такой запор будет прогрессировать, и это необратимый процесс. Врачи не назначают стимулирующие препараты сроком более чем на 2 недели в связи с быстрым привыканием. А в большинстве случаев целесообразно подобрать более безопасное слабительное.

Размягчающие слабительные

К таким препаратам относят следующие:

масла: вазелиновое, миндальное;

Размягчающие вещества способствуют пропитыванию кала водой, делают его консистенцию мягче, облегчают продвижение каловых масс. Такие слабительные буквально смазывают слизистые оболочки кишечника. Однако сегодня препараты этой группы применяются сравнительно редко, что связано с побочными эффектами на фоне их приема.

В работе доктора медицинских наук, профессора Минушкина О. Н. об этом есть следующая информация: «Издержки препаратов, размягчающих фекальные массы (или «смазывающих») снижают абсорбцию жирорастворимых витаминов» (Минушкин О. Н., 2003, с. 52).

Объемные слабительные

Многие специалисты считают объемные слабительные препаратами выбора: именно их назначают людям с запором в первую очередь, если не удается справиться с симптомом путем коррекции образа жизни и соблюдения диеты.

Такие эффективные слабительные задерживают воду в кишечнике, набухают, увеличивают объем содержимого кишки, растягивая ее стенки. Избыточное растяжение способствует усилению перистальтики и ускоряет процесс опорожнения.

Группа препаратов включает в себя следующие подвиды:

слабительные на основе растительных волокон;

осмотические препараты на основе макрогола, лактулозы, солей.

Такие препараты не оказывают системного действия, не всасываются и не попадают в кровь. Врачи отмечают их эффективность. Например, доктор медицинских наук, профессор Григорьева Г. А. указывает, что «слабительные, увеличивающие объем кишечного содержимого и понижающие его вязкость, способствуют физиологическому функционированию кишечника (Григорьева Г. А., 2003, с. 12).

Рассмотрим подробнее каждый из подвидов объемных слабительных.

Избавьтесь от проблем с кишечником

Натуральный британский препарат не вызывает привыкания и действует сразу

На основе полиэтиленгликоля (ПЭГ), или макрогола

ПЭГ считается плохо всасывающимся веществом, что делает его способным удерживать воду в просвете кишки. При этом макрогол не приводит к обезвоживанию, он только задерживает всасывание воды. В результате стул приобретает более жидкую консистенцию, увеличивается частота дефекаций.

У макрогола есть и побочные эффекты: гипотония кишечника, которая развивается медленно, а также потенцирование недержания кала. Поэтому принимать такие препараты рекомендовано не дольше 14 дней.

Солевые слабительные

В таких слабительных используются концентрированные соли:

Подобные слабительные от запоров действуют на уровне тонкого кишечника. Они повышают осмотическое давление, что позволяет привлечь и удержать жидкость в просвете кишки. Под влиянием солей кал становится жидким, а стул — частым. Такой эффект и не позволяет постоянно принимать солевые слабительные, поскольку это чревато нарушениями солевого обмена и снижением качества жизни человека.

Людям с болезнями почек и сердечно-сосудистой системы также не рекомендуется использовать солевые слабительные без согласования с врачом. Обычно именно такие препараты применяют в рамках подготовки к эндоскопическим обследованиям.

На основе лактулозы

Лактулоза оказывает слабительный эффект опосредованно, через полезную флору кишечника. Компонент выступает пищей для бифидобактерий и лактобактерий. Последние выделяют вещества с эффектом, напоминающим эффект от осмотических слабительных. При этом обильного жидкого стула не наблюдается, поскольку лактулоза действует на уровне толстого кишечника.

При однократном применении слабительный эффект наступит через 1−2 дня, но при систематическом может появляться уже через 2−4 часа. Лактулоза не всасывается в кишечнике и не оказывает системного действия, но иногда приводит к вздутию живота.

На основе пищевых волокон

Пищевые волокна (клетчатка) — это составляющая растительной пищи. В больших количествах клетчатка содержится в отрубях, свежих овощах и фруктах, ягодах, морской капусте. Также ее много в оболочке семян льна и подорожника (псиллиум), отрубях.

Именно такие компоненты и являются основой объемных слабительных. Некоторые из средств с подобным действием имеют в составе целлюлозу.

Клетчатка разбухает в просвете кишечника, увеличивает объем каловых масс. Это приводит к раздражению стенок кишечника из-за растяжения. Нерастворимые пищевые волокна мягко стимулируют стенки и улучшают перистальтику. Поскольку пищевые волокна активно впитывают воду, при приеме слабительных на их основе важно пить достаточно жидкости.

Такие препараты можно по праву считать слабительными мягкого действия — они не провоцируют так называемый драстический эффект, а их прием не сопровождается болями и спазмами. Однако они могут начать работать не сразу, обладают отсроченным действием.

К существенному преимуществу таких слабительных средств относят возможность длительного или даже постоянного применения. Кроме того, у этих препаратов минимум противопоказаний, они не вызывают привыкания и действуют максимально физиологично. Поэтому считаются самыми безопасными слабительными с полезным для работы кишечника действием.

Выбирая между препаратами на основе отрубей и слабительными на основе псиллиума, следует учесть, что прием первых может сопровождаться повышенным газообразованием. Поэтому в большинстве случаев целесообразнее использовать БАД на основе семян подорожника. Один из таких препаратов — «Фитомуцил Норм».

Преимущества препарата «Фитомуцил Норм»

Не нужно при запоре, путем экспериментов, выяснять, какое слабительное хорошее, врач даст необходимые назначения. В большинстве случаев достаточно применения объемных препаратов. Безвредное слабительное «Фитомуцил Норм» относят к этой группе средств.

Это английский препарат представляет собой объемное слабительное на основе оболочки семян подорожника блошиного и мякоти плодов сливы домашней. Он содержит растительные растворимые и нерастворимые волокна. Первые впитывают воду в кишечнике и превращаются в гель, размягчают каловые массы, увеличивают их объем, а нерастворимые стимулируют перистальтику кишечника.

За счет этого препарат восстанавливает нормальную моторику, естественный ритм работы кишечника. При этом прием биодобавки не сопровождается спазмами и болями, диареей и другими побочными эффектами.

Основные преимущества «Фитомуцила Норм»:

отсутствие привыкания: препарат не оказывает стимулирующего действия на рецепторы кишечника;

минимум противопоказаний: к таковым относятся только кишечная непроходимость, острые воспалительные заболевания кишечника, аллергические реакции;

возможность длительного применения без последствий для здоровья;

эффект — не эпизодическая помощь, а регуляция работы кишечника, нормализация процессов опорожнения;

отсутствие побочных эффектов в виде спазмов и болей, частого жидкого стула.

Слабительное выпускается в виде порошка в пакетиках или банке. Пакетики удобно брать с собой в дорогу, а банку можно использовать дома. Принимать «Фитомуцил Норм» рекомендуется утром и вечером за 10−15 минут до еды по 1 пакетику порошка, растворить который можно в стакане любого негазированного и безалкогольного напитка — воды, компота, кефира, сока и пр.

Принимать препарат можно длительно по согласованию с врачом. Специалист расскажет о том, какое слабительное поможет в конкретном случае, и разработает оптимальную схему применения.

Важно проконсультироваться с врачом по поводу слабительного для взрослых. Могут существовать определенные ограничения, и только специалист подскажет, как справиться с проблемой. Статья имеет ознакомительный характер. Авторы не несут ответственности за качество оказания услуг третьими лицами и за возможные осложнения.

Минушкин О. Н. Осложнения фармакотерапии запоров // Приложение РМЖ «Болезни Органов Пищеварения». — 2003. — № 2. — С. 52.

Григорьева Г. А. Запор (от симптома к диагнозу, от диагноза к лечению) // Приложение РМЖ «Болезни Органов Пищеварения». — 2003. — № 1. — С. 12.

Повышенная проницаемость эпителиального барьера кишечника: механизмы и роль в патогенезе аутоиммунных заболеваний

В литературе появляется все больше данных о ключевой роли микрофлоры кишечника в поддержании нормального функционирования эпителиального барьера и эффективности пробиотиков в предотвращении синдрома повышенной эпителиальной проницаемости

Авторы: Qinghui Mu, Jay Kirby, Christopher M. Reilly, Xin M. Luo

Эпителиальная выстилка кишечника выполняет барьерную функцию, предотвращая попадание люминального содержимого (из просвета кишки) в ткани и органы. Нарушение барьерной функции кишечного эпителия приводит к проникновения через стенку кишечника токсинов, пищевых антигенов и микроорганизмов, что лежит в основе патогенеза различных воспалительных и аутоиммунных заболеваний. В литературе появляется все больше данных о ключевой роли микрофлоры кишечника в поддержании нормального функционирования эпителиального барьера и эффективности пробиотиков в предотвращении синдрома повышенной эпителиальной проницаемости, в том числе посредством усиления экспрессии белков плотных контактов. С другой стороны, патогенные бактерии и их метаболиты могут нарушать структуру плотных контактов, способствуя нарушению барьерной функции и развитию аутоиммунных заболеваний. Таким образом, регуляция гомеостаза кишечной микрофлоры является эффективным механизмом защиты кишечного барьера и регуляции эпителиальной проницаемости, и может рассматриваться как потенциальное средство предотвращения и облегчения симптомов аутоиммунных заболеваний.

Ключевые слова: синдром повышенной эпителиальной проницаемости, кишечная микрофлора, бактериальная транслокация, пробиотики, аутоиммунные заболевания

Слизистая оболочка кишечника играет важную роль в пищеварении и поддержании гомеостаза (1). Помимо питательных веществ, абсорбируемых через слизистую оболочку, через эпителиальную выстилку могут проникать различные микроорганизмы и высокомолекулярные вещества, включая пищевые антигены, токсины и бактериальные метаболиты. Для предотвращения проникновения внешних антигенов через стенку желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), необходимо постоянное поддержание нормального функционирования эпителиального барьера кишечника. В тонком кишечнике защитный барьер представлен монослоем специализированных эпителиальных клеток, связанных друг с другом белками плотных контактов, а также различными гуморальными факторами, включая муцины, иммуноглобулины и цитокины. Нарушение нормального функционирования звеньев этой системы может приводить к повышению проницаемости эпителиальной выстилки, и, как следствие, проникновению внешних агентов через межклеточные барьеры, что оказывает патологическое воздействие на работу кишечника и организма в целом. Нарушение барьерной функции кишечника лежит в основе патогенеза различных аутоиммунных и воспалительных заболеваний, включая синдром раздраженного кишечника, целиакию, аутоиммунный гепатит, сахарный диабет 1 типа, рассеянный склероз и системную красную волчанку (2–6).

На функционирование кишечного барьера оказывают влияние различные факторы, включая качественный и количественный состав кишечной микрофлоры, пищевые антигены и алкоголь. Нарушение эпителиальной проницаемости характерно не только для людей, но и для других млекопитающих, что позволяет исследовать механизмы нарушения барьерной функции кишечника на животных моделях (7, 8).

В последние годы все больший интерес вызывает изучение роли микрофлоры кишечника в патогенезе синдрома повышенной эпителиальной проницаемости и регуляции барьерной функции кишечника (9). В настоящем обзоре представлены последние данные о механизмах и патогенетических факторах, способствующих повышению проницаемости кишечной стенки и нарушению барьерной функции кишечного эпителия, и о связи между кишечной проницаемостью и наиболее распространенными аутоиммунными заболеваниями.

Кишечный барьер

В кишечник человека попадает большое количество внешних агентов, включая разнообразные микроорганизмы, токсины и антигены. Нарушение барьерной функции кишечной стенки облегчает проникновение этих агентов через эпителиальную выстилку кишечника в кровоток и лимфатическую систему. Физические, биохимические и иммунологические особенности барьерной системы тонкого кишечника позволяют предотвратить проникновение большинства патогенов из полости кишечника в ткани и органы (Рисунок 1).

Рисунок 1. Схематическое изображение кишечного барьера, в т.ч. физического (эпителий, плотные контакты, слизь, комменсальные бактерии), биохимического (АМП) и иммунологического (лимфоциты и IgA).

Физический барьер

Основу физического барьера кишечника составляет эпителиальный слой, общая площадь которого превышает 400 кв. м (1) (Рисунок 1). Кишечный эпителий состоит из семи функциональных подтипов кишечных эпителиальных клеток: энтероцитов, бокаловидных клеток, клеток Панета или ацидофильных энтероцитов, эндокриноцитов, микроскладчатых клеток (М-клеток), чашеобразных и пучковых клеток, хотя функция последних двух типов до сих пор малоизучена (10). Энтероциты – абсорбирующие клетки, составляющие основную массу клеток эпителия кишечника и до 90 % клеток ворсинок и кишечных крипт. Функция энтероцитов не ограничивается всасыванием питательных веществ. Появляется все больше сведений об их роли в регуляции количества грамположительных бактерий посредством экспрессии антимикробного белка (АМП) RegIIIγ семейства регенераторных Reg-антимикробных пептидов (11–13). Все эпителиальные клетки кишечника дифференцируются из эпителиальных стволовых клеток линии Lgr5+, расположенных в основании кишечных крипт (14). У млекопитающих клетки кишечного эпителия обновляются каждые 3–5 дней (10, 15), за исключением клеток Пенета, цикл жизни которых составляет до 2-х месяцев.

Эпителиальная выстилка кишечной стенки непрерывна. Механическое соединение клеток обеспечивается плотными контактами (16), через которые осуществляется парацеллюлярный транспорт веществ из полости кишечника в кровоток и лимфу. Известно более 40 белков, входящих в эти комплексы, среди которых наиболее хорошо изучены окклюдины, клаудины, молекулы клеточной адгезии семейства JAMs (JAM-A) и трицеллюлин (17). Увеличение парацеллюлярного транспорта вследствие патологических процессов в кишечнике может приводить к проникновению высокомолекулярных соединений из интерстиция в кровоток.

Слизистый слой эпителиальной выстилки кишечника представлен двумя слоями – внутренним и внешним, ограничивающими эпителий от кишечных бактерий и продуктов их метаболизма. Основным компонентом слизи в тонком и толстом кишечнике является гликозилированный гелеобразующий муцин второго типа (MUC2), секретируемый бокаловидными клетками. Помимо этого, слизистый слой содержит различные активные молекулы, в частности IgA, ферменты и белки, включая лактоферрин (18). Бокаловидные клетки продуцируют не только муцин MUC2, но и другие важные компоненты слизи – ZG16, AGR2, FCGBP, CLCA1 и TFF3 (19, 20). У мышей с нокаутом гена Muc2 развивается спонтанный колит, что подчеркивает защитную функцию MUC2 (21). Помимо гельобразующих муцинов, в слизистом слое кишечника присутствуют трансмембранные муцины, экспрессируемые преимущественно энтероцитами и находящиеся вблизи апикальной поверхности эпителиальных клеток (20).

Комменсальные бактерии способствуют поддержанию барьерной функции кишечного эпителия (22). Во-первых, они предотвращают колонизацию слизистой оболочки патогенными микроорганизмами, создавая конкурентную среду и занимая поверхность эпителиальной выстилки, и высвобождая антимикробные соединения (23, 24). Во-вторых, бактерии кишечной микрофлоры участвуют в регуляции переваривания и абсорбции питательных веществ, служащих источником энергии для эпителиальных клеток (25). Короткоцепочечные жирные кислоты, синтезируемые кишечными бактериями, служат основным источником энергии для клеток слизистой толстого кишечника (26). Таким образом, эпителиальные клетки кишечника, слизистый слой и кишечная микробиота составляют физический барьер, препятствующий проникновению экзогенных факторов из содержимого кишечника во внутреннюю среду организма.

Биохимический барьер

Усилению барьерных функций слизистой оболочки кишечника способствуют молекулы, обладающие антимикробным действием, в частности желчные кислоты и антимикробные пептиды (АМП) (27, 28) (Рисунок 1). Эти соединения усиливают барьерную функцию эпителия и препятствуют прямому контакту люминального содержимого с тканями и органами.

Количество микроорганизмов значительно увеличивается по мере продвижения от проксимальных отделов ЖКТ, где обнаруживается лишь небольшое количество бактерий (29), к дистальным (30). АМП, продуцируемые представителями кишечной микрофлоры, включают α- и β-дефенсины, лектин С, кателицидины, лизоцим и кишечную щелочную фосфатазу (КЩФ) (27). Антимикробные свойства этих пептидов подробно обсуждаются в работе Kopp с соавторами (31). В эпителиальной выстилке кишечника антибактериальные пептиды секретируются преимущественно клетками Панета.

Иммунологический барьер

Иммунологический барьер кишечника представлен одиночными лимфоидными фолликулами и пейеровыми бляшками – периферическими скоплениями лимфоидных клеток, расположенными в собственной пластинке слизистой оболочки тонкой кишки. Внутри фолликулов находятся различные иммунные элементы, включая В- и Т-лимфоциты, дендритные клетки (ДК) и нейтрофилы, секретирующие цитокины и антитела в ответ на проникновение антигена (Рисунок 1). М-клетки участвуют в трансцитозе антигенов из просвета кишечника к подлежащим иммунным клеткам (14).

Бокаловидные клетки участвуют в презентации люминальных антигенов комплексу CD103+ ДК собственной пластинки слизистой оболочки кишечника, образуя антигенные комплексы (goblet cell-associated antigen passages, GAPs) (32, 33). В толстом кишечнике у стерильных мышей или животных, получающих антибиотики, также может происходить спонтанная презентация антигена (34). Это указывает на роль кишечной микрофлоры в захвате антигенов и образовании GAPs (35). Кроме того, бокаловидные клетки и GAPs способны подавлять транслокацию патогенных бактерий из просвета кишечника во внутреннюю среду организма (36). Антигены также могут связываться и распознаваться субэпителиальными мононуклеарными фагоцитами (37, 38), экспрессирующими на поверхности рецептор фракталкина CX3CR1. Распознавание антигенов происходит за счет трансэпителиальных дендритов (39, 40), образование которых регулируется CX3CR1+ макрофагами и экспрессией CX3CL1 некоторыми клетками кишечного эпителия (41, 42).

Секреторные IgA (SIgA), еще один компонент иммунного барьера кишечника, продуцируются плазмоцитами (в организме взрослого человека – 50 мг/кг SIgA

ежедневно) и локализуются преимущественно в собственной пластинке слизистой оболочки кишечника. Считается, что SIgA способны взаимодействовать с комменсальными бактериями кишечника, опосредуя формирование бактериальной биопленки. Важной особенностью SIgA является их устойчивость к действию кишечных протеаз, что обеспечивает поддержание защитой функции даже в условиях агрессивной среды кишечника (43). SIgA могут проникать через эпителиальную выстилку в просвет кишечника, связывать антигены и доставлять их к иммунным клеткам лимфоидной ткани.

Важную роль в поддержании нормального функционирования барьерной функции кишечника также играют различные химические факторы и нервная регуляция.

Микрофлора кишечника и кишечный барьер

Распознавание бактерий в кишечнике опосредовано рецепторами PRR (образраспознающие рецепторы, Pattern-Recognition Receptors), распознающими патоген-ассоциированные молекулярные паттерны (РАМР), включая toll-подобные рецепторы (TLR) и нуклеотид-связывающие домен-рецепторы олигомеризации (NOD-подобные рецепторы, NLR). Взаимодействие между бактериями кишечника и клетками хозяина во многом зависит от распознавания микробно-ассоциированных молекулярных паттернов образраспознающими рецепторами PRR, экспрессируемыми на поверхности иммунных и неиммунных клеток.

Продукты жизнедеятельности бактерий также способны нарушать барьерную функцию кишечной стенки и изменять проницаемость кишечного барьера. Одним из последствий нарушения целостности кишечного барьера и повышения эпителиальной проницаемости является бактериальная транслокация, которая сопровождается проникновением бактерий и их метаболитов через эпителиальный слой, вызывая системное воспаление и повреждение тканей (Рисунок 1) (44).

Результаты экспериментальных исследований на стерильных животных указывают на критическую роль кишечной микрофлоры в развитии и поддержании барьерной функции кишечника. Отсутствие бактериальной флоры у стерилизованных мышей приводит к снижению толщины слизистого слоя кишечника (45–48). Качественный и количественный состав кишечной микрофлоры вносит значительный вклад в поддержание целостности слизисто-эпителиального барьера кишечника за счет регуляции продукции слизи бокаловидными клетками (49, 50). Снижение толщины слизистого слоя облегчает проникновение микроорганизмов в субэпителиальное пространство, вызывая воспалительную реакцию и ассоциированные заболевания, в частности колит (46, 51).

Комменсальные бактерии и бактериальные продукты, например, липополисахариды (ЛПС) и пептидогликан, способствуют восстановлению слизистого слоя кишечника (46, 47). Все вместе, комменсальные бактерии и слизистый слой играют основополагающую роль в поддержании кишечного гомеостаза (48). Разнообразные АМП, секретируемые в слизистом слое и активные в отношении патогенных микроорганизмов, позволяют угнетать их активность и регулировать колонизацию кишечника комменсальными бактериями. Секреция некоторых АМП реципрокно регулируется кишечной микробиотой и/или ее бактериальными продуктами. Например, активность антимикробного пептида RegIIIγ, способствующего отделению комменсальных бактерий от кишечного эпителия (11), снижена у пациентов на фоне частого употребления алкоголя и у мышей, получающих этанол (52, 53). Прием пребиотиков, в частности Lactobacilli и Bifidobacteria, позволяет восстановить активность RegIIIγ и стимулировать рост нормальной микрофлоры кишечника (53). Синтез и секреция фактора ангиогенеза Ang4, обладающего антибактериальной активностью, клетками Панета мышей также преимущественно регулируется представителями облигатной кишечной микрофлоры Bacteroides thetaiotaomicron (54).

Кишечная микробиота может взаимодействовать с рядом АМП, в частности кишечной щелочной фосфатазой КЩФ, продуцируемой эпителиальными клетками кишечника и связанной с клеточной мембраной. При секреции в просвет кишечника активность КЩФ сохраняется (55, 56). При недостатке щелочной фосфатазы у нокаутных мышей наблюдается нарушение естественного гомеостаза кишечной микробиоты, в частности снижение популяции Lactobacillaceae, по сравнению с особями дикого типа (57, 58). Повышение активности КЩФ избирательно повышает количество пробиотических бактерий (напр., Bifidobacterium), подавляющих патогенный рост ЛПС-продуцирующих микроорганизмов (напр., Escherichia coli) (59). Способность КЩФ инактивировать ЛПС in vivo обуславливает ключевую роль этого фермента в предотвращении проникновения бактериальных ЛПС в кишечную стенку (60, 61).

Кишечная микробиота также способна регулировать экспрессию КЩФ. У стерильных рыб Danio rerio, добавление бактериальных ЛПС или колонизация кишечника комменсальными микроорганизмами в значительной степени повышает экспрессию КЩФ (62). Влияние КЩФ на усиление барьерной функции кишечного эпителия также обусловлено способностью этого фермента регулировать продукцию белков плотных контактов и увеличивать экспрессию ZO-1, ZO-2 и окклюдина (63). Рядом исследований продемонстрирована роль различных АМП в реципрокной регуляции состава кишечной микрофлоры (64, 65).

Источником образования новых эпителиальных клеток кишечника, образующих непрерывный монослой, служат стволовые клетки, расположенные на базальной части кишечных крипт и экспрессирующие TLR4 рецепторы к ЛПС. Непрерывное и быстрое обновление клеток кишечного эпителия играет ключевую роль в поддержании барьерной функции эпителиальной выстилки (66). Около 10% транскрипции генов, связанных с иммунной функцией, клеточной пролиферацией и метаболизмом в эпителиальных клетках кишечника регулируется бактериями кишечника (67). Снижение скорости пролиферации эпителиальных клеток у стерильных мышей, лишенных бактериальной флоры, или животных, получающих антибиотики, указывает на важную роль кишечной микрофлоры в обновлении клеток эпителия (68, 69). ЛПС E. coli способны дозозависимо индуцировать отслоение клеток (70, 71). Модуляция ЛПС-индуцируемого отслоения эпителиальных клеток экзополисахаридами Bifidobacterium breve происходит через MyD88-зависимый сигнальный путь (70).

Активация TLR4, расположенных на мембране стволовых клеток кишечных крипт, бактериальными ЛПС подавляет пролиферацию и индуцирует апоптоз Lgr5+ стволовых клеток кишечника. В ответ на селективную инактивацию TLR4 стволовых клеток кишечника снижается способность ЛПС подавлять обновление клеток эпителия (72). Этот процесс опосредован действием p53-зависимого модулятора апоптоза PUMA, на что указывается сохранение активности TLR4 в отсутствие этого белка. Архитектура кишечных крипт защищает стволовые клетки от негативного влияния других бактериальных метаболитов, например, бутирата, способного, наряду с ЛПС, подавлять клеточную пролиферацию (73). Пробиотические микроорганизмы, в частности Lactobacillus rhamnosus (75–78), Streptococcus thermophilus (79), Lactobacillus reuteri (80) и Bifidobacterium infantis (81) могут влиять на экспрессию белков плотных контактов, служащих основным барьерным механизмом, препятствующим проникновению патогенов через кишечный эпителий.

Механизмы синдрома повышенной эпителиальной проницаемости

Нарушение барьерной функции эпителиальной выстилки кишечника и изменение качественного и количественного состава кишечной микрофлоры в ответ на воздействие неблагоприятных факторов (алкоголь, инфекционные заболевания, диетические факторы) может приводить к транслокации антигенов, патогенных микроорганизмов и их токсинов через эпителий, вызывая системное и местное воспаление.

Влияние диетических факторов на эпителиальную проницаемость

Состав кишечной микробиоты и барьерная функция кишечника зависят от диетических предпочтений человека (82, 83).

Положительное влияние витамина D на функцию слизисто-эпителиального барьера кишечника опосредовано его регуляторным воздействием на экспрессию белков плотных контактов ZO-1 и клаудина-1. Инактивация транскрипции рецепторов витамина D (VDR) приводит к развитию колита (84). С другой стороны, повышение экспрессии VDR повышает активность промотора порообразующего клаудина-2, обеспечивающего параклеточный транспорт, сопряженный с повышением проницаемости плотных контактов (85). Таким образом, роль витамина D и VDR в регуляции кишечной проницаемости до сих пор остается предметом дискуссий.

Диета с низким содержанием пищевых волокон провоцирует рост бактерий, нарушающих целостность слизистой оболочки кишечника, в частности Akkermansia muciniphila и Bacteroides caccae (45), что приводит к снижению толщины слизистого слоя. При этом, транскрипция гена Muc2 повышается, что указывает на активацию компенсаторных механизмов. Снижение барьерных функций и толщины слизистого слоя повышают чувствительность к патогенным бактериям, способных провоцировать колит (45).

Диета, богатая насыщенными жирами и сахарами, вызывает снижение популяции Lactobacillus и рост Oscillibacter, что приводит к повышению проницаемости межклеточного барьера в проксимальных отделах толстого кишечника (86) и снижению экспрессии белка плотных контактов ZO-1.

Влияние стрессорных факторов на эпителиальную проницаемость

Проницаемость слизисто-эпителиального барьера кишечника для патогенных микроорганизмов может нарушаться под влиянием стрессорных факторов, в частности при ожоговых поражениях и длительном употреблении алкоголя.

Повышение эпителиальной проницаемости, ассоциированной с ожоговым шоком, опосредовано увеличением активности киназы легких цепей миозина (MLC) (87, 88), приводящим к изменениям состояния актин-миозиновых комплексов и расширению плотных соединений между клетками кишечного эпителия (89–91). Открытие плотных контактов опосредовано перераспределением и перемещением ZO-1, окклюдина и клаудина-1 внутрь клетки, что при ожогах может быть предотвращено добавлением ингибитора фосфорилирования легких цепей миозина (87). Изменения микробиоценоза в результате ожогового поражения приводят к нарушению естественного гомеостаза кишечной микрофлоры, и, как следствие, увеличению количества и перемещению грамотрицательных аэробных условно-патогенных микроорганизмов, в том числе представителей семейства Enterobacteriaceae (88) через стенку толстого кишечника. Вместе с этим наблюдается снижение популяции аэробных и анаэробных бутират-продуцирующих бактерий (92), которое сопровождается снижением концентрации бутирата в фекалиях мышей с ожоговым поражением. Восстановление качественного и количественного состава микробиоты и функции слизистого барьера в ответ на фекальную трансплантацию подчеркивает непосредственное участие патогенных микроорганизмов в патогенезе повышенной проницаемости кишечника при ожоговых поражениях.

Хроническое употребление алкоголя также приводит к нарушению барьерной функции кишечной стенки, вызывая количественное и качественное нарушение естественного гомеостаза кишечной микробиоты, транслокацию ЛПС и алкогольную болезнь печени (АБП). Повреждение эпителиального барьера кишечника, вызванное систематическим употреблением алкоголя, опосредовано повышением секреции фактора некроза опухоли (ФНО) кишечными моноцитами и макрофагами кишечника, а также увеличением уровня энтероцитов, несущих ФНО-рецепторы типа I, что приводит к угнетению активности киназы легких цепей миозина (93). Воздействие антибиотиков на фоне хронического введения алкоголя мышам приводит к снижению экспрессии ФНО и восстановлению проницаемости кишечной стенки до нормальных значений (93), что подчеркивает роль кишечной микробиоты в патогенезе повышенной проницаемости кишечного эпителия, опосредованной действием ФНО. Систематическое употребление алкоголя сопровождается избыточным ростом популяции патогенных микроорганизмов и снижением количества Lactobacillus (53), хотя точный механизм, опосредующий действие алкоголя на качественный и количественный состав кишечной микробиоты до сих пор неизвестен (94). Применение антибиотиков, наоборот, способно снижать бактериальную нагрузку и уменьшать выраженность симптомов АБП (53, 93, 95–97). Увеличение популяции Lactobacillus способствует снижению роста и транслокации патогенных микроорганизмов и восстановлению целостности слизистой оболочки кишечника (53, 94, 98, 99).