Праймер для зубов для чего

Адгезивные системы: что необходимо знать практикующему стоматологу?

В современной стоматологии использование адгезивных агентов считается обязательным условием при пломбировании композитными материалами. Невыполнение или нарушение технологии применения адгезивной системы приводит к нарушению сцепления с тканями зуба, что может проявляться в виде постоперативной чувствительности, возникновения краевой щели, микробной инвазии, окрашивания границы «твердые ткани зуба — реставрация», развития рецидивного кариеса. Любой стоматолог, занимающийся эстетической реставрацией зубов, сталкивается с проблемой выбора простой в применении и клинически эффективной адгезивной системы.

В этой статье мы постараемся в доступной форме дать рекомендации по выбору адгезивных систем и основным правилам работы с ними на основании анализа зарубежных публикаций последних лет, собственного клинического опыта авторов, результатов проводимых нами оригинальных клинико-лабораторных исследований и экспериментов. Выбор такой тематики объясняется дефицитом в современной российской стоматологической литературе объективных научных данных по данной теме.

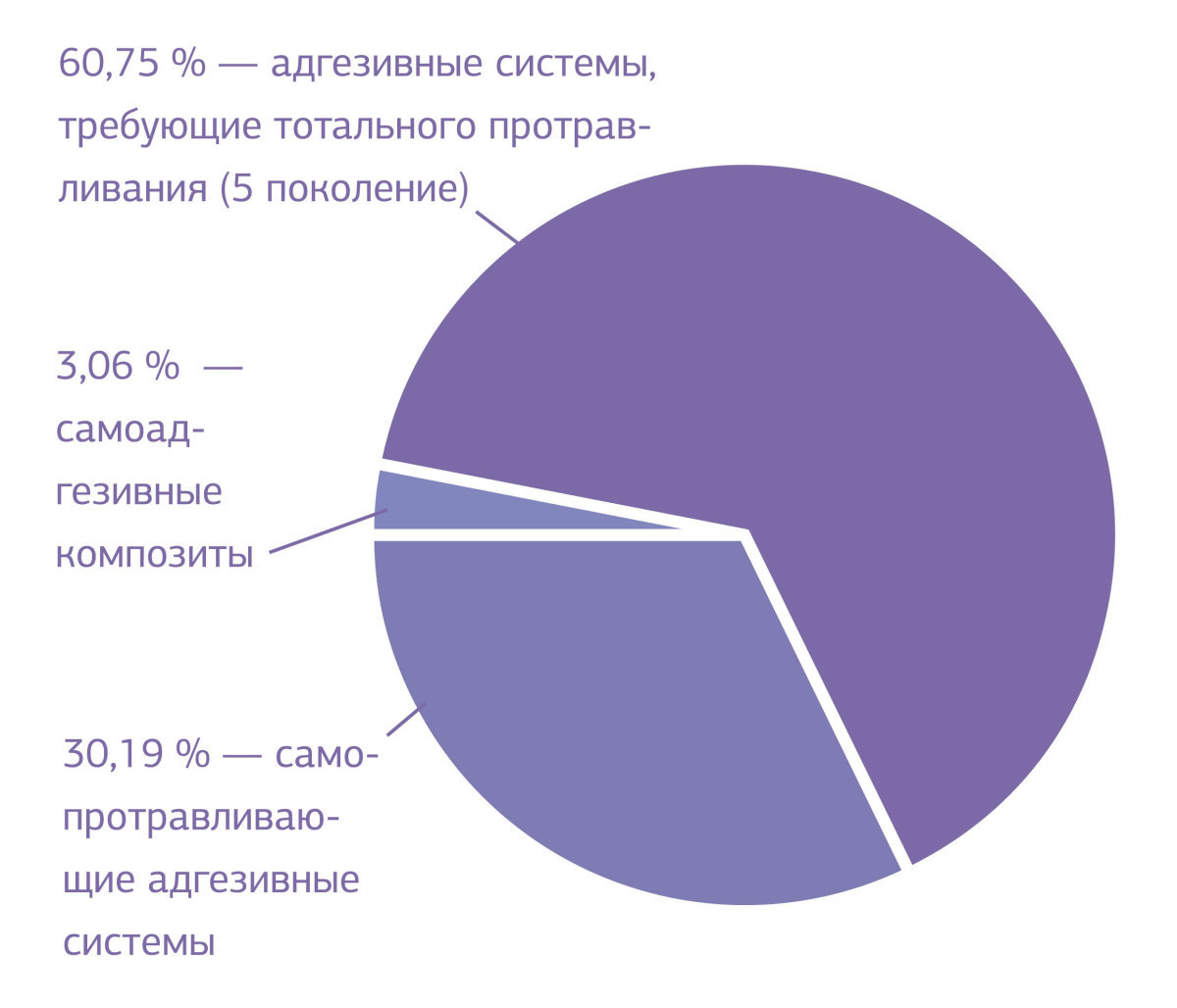

Рис. 1. Какие адгезивные системы вы применяете в своей практике? (Результаты анкетирования).

Популярность адгезивов 5-го поколения мы объясняем несколькими причинами. С одной стороны, адгезивные системы, требующие проведения тотального протравливания, при правильной технике применения демонстрируют превосходные результаты как после выполнения реставрации, так и в отдаленные сроки.

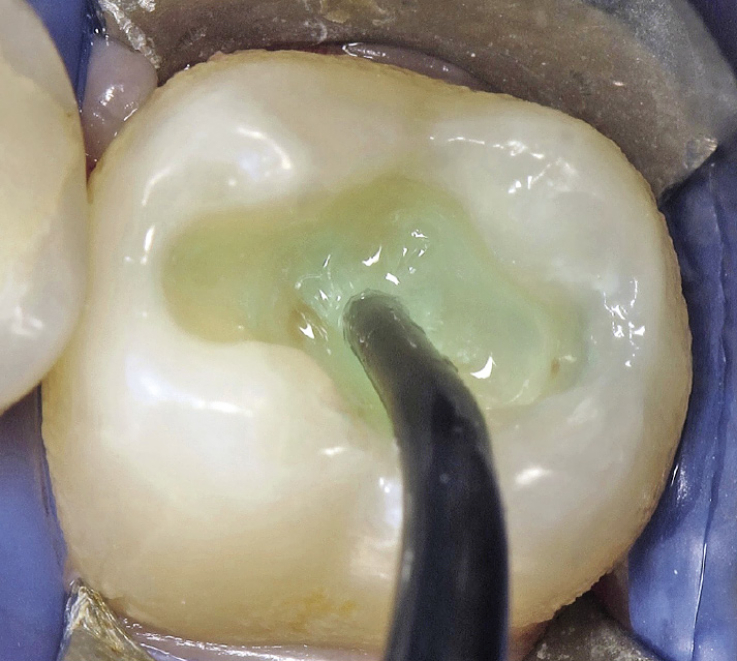

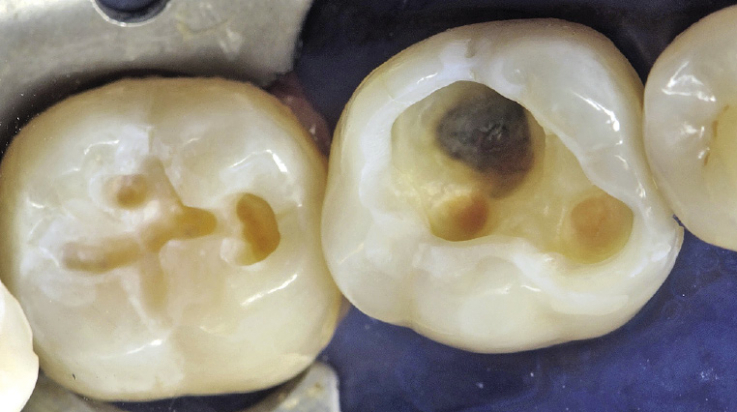

Рис. 2. Нарушение краевого прилегания реставраций зубов 15 и 16 через год после пломбирования наногибридным самоадгезивным композитом.

К другим недостаткам самопротравливающих систем можно отнести чувствительность к условиям хранения, чрезвычайно выраженную активацию матриксных металлопротеиназ (MMP) в дентине и эндогенных ферментов, ответственных за деградацию гибридного слоя («отторжение» реставрации организмом человека) [1], недостаточную стабильность этих адгезивов даже в течение срока годности [2]. Многие клиницисты отмечают психологический дискомфорт из-за ощущения «пропущенного этапа» (тотальное протравливание) при адегезивной подготовке полости.

Достаточно подробно изучив и сравнив свойства различных поколений адгезивных систем, проанализировав данные литературы и выполнив ряд экспериментов самостоятельно, мы практически полностью отказались в своей работе от самопротравиливающих систем. Но и адгезивные системы 5-го поколения также далеко не идеальны. Их применение предусматривает многоступенчатую подготовку полости с соблюдением всех технологических нюансов на каждом ее этапе. Ошибки и погрешности в работе оказывают существенное влияние на результат и приводят к таким осложнениям, как постоперативная чувствительность и появление «белой» линии по краю реставрации. Скрупулезное отношение врача-стоматолога к каждому этапу адгезивной подготовки полости косвенно влияет на скорость деградации гибридного слоя, а следовательно, на срок службы реставрации. При этом следует помнить, что ряд правил работы данными адгезивными системами, к сожалению, не оговаривается в инструкциях фирм-производителей и вложенных в упаковку схемах-пиктограммах по использованию.

Не сравнивая между собой адгезивные системы 5-го поколения различных фирм-производителей и не углубляясь в теоретические тонкости, мы хотим подробно обсудить основные правила работы с ними.

Рис. 3. Медикаментозная обработка кариозной полости перед пломбированием.

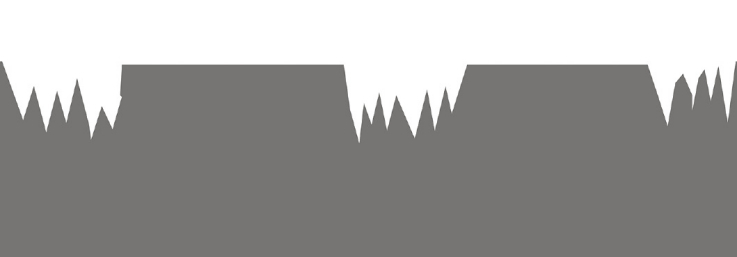

Рис. 4. Образование островков непротравленной эмали при статичном травлении (схема).

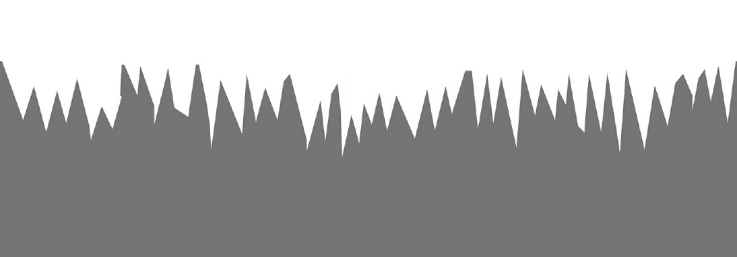

Рис. 5. Равномерное протравливание эмали в результате динамического травления (схема).

Методика динамического травления подразумевает постоянное втирание протравливающего геля в поверхность эмали с помощью жесткой кисточки-аппликатора. При такой методике протравливания независимо от первоначальной структуры эмали достигается равномерная микрошероховатость ее поверхности (рис. 6) [7].

Рис. 6. Нанесение протравочного геля и втирание его в эмаль (динамическое травление).

Рис. 7. Вид протравленных и подсушенных тканей зуба.

В результате правильно проведенной техники тотального протравливания поверхность эмали становится микрошероховатой, смазанный слой на поверхности дентина растворяется и полностью удаляется, поверхностные слои дентина деминерализуются, обнажаются коллагеновые волокна, раскрываются дентинные канальцы.

В последние годы в литературе появилась рекомендация наносить на протравленный дентин 2%-ный раствор хлогексидина на одну минуту перед аппликацией адгезива (рис. 8) [8].

Рис. 8. Повторное нанесение 2%-ного водного раствора хлоргексидина биглюконата на протравленный дентин.

После чего препарат не смывается, а подсушивается воздухом. Было установлено, что именно кислотное протравливание дентина активирует матриксные металлопротеиназы (MMP), ответственные за деградацию гибридного слоя [9], а хлоргексидин является их ингибитором [10]. В экспериментах in vivo доказано, что выполнение данного этапа может остановить клинически значимую деградацию гибридного слоя, по крайней мере, на 14 месяцев [11].

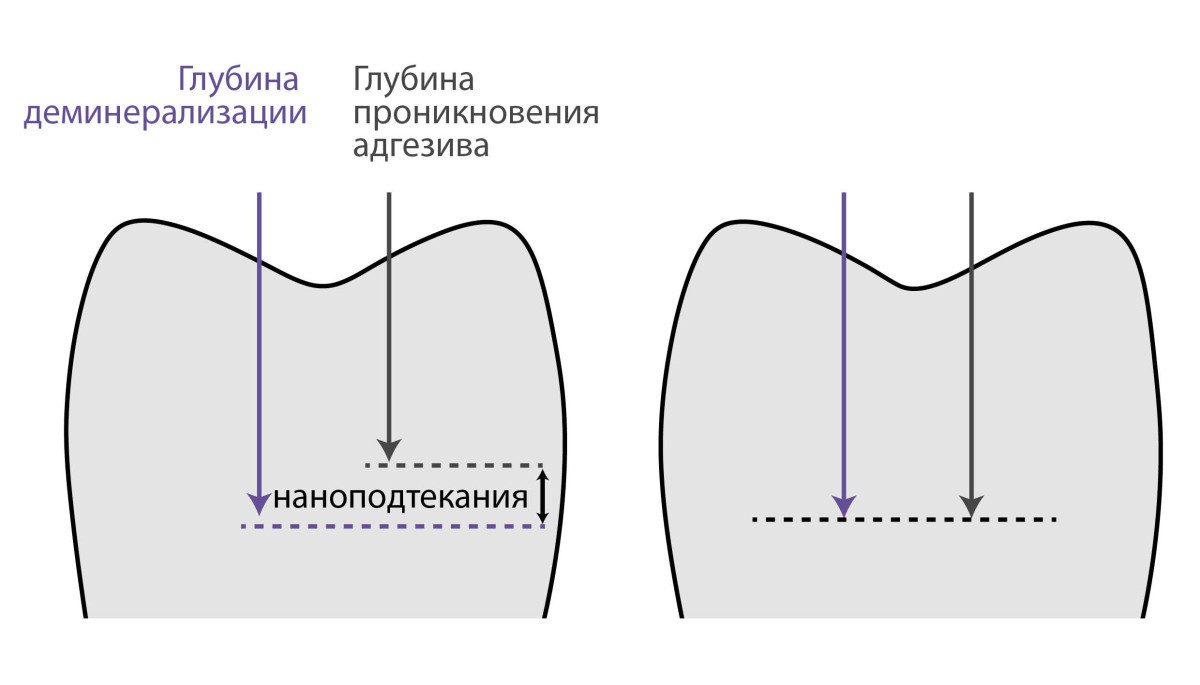

Рис. 9. Схема образования наноподтеканий: а — глубина деминерализации превышает глубину проникновения адгезива в ткани зуба; б — проникновение адгезива произошло на глубину деминерализации.

Рис. 10. Давление дентинной жидкости на гибридный слой (схема).

Высушивание адгезива является важнейшим этапом адгезивной подготовки полости, целью которого является полное удаление растворителя. Технологически этап выполняется достаточно просто: врач-стоматолог с расстояния 15—20 см слабой струей воздуха, постепенно сокращая расстояние до зуба, высушивает адгезив.

Не следует начинать высушивание адгезива с близкого расстояния или делать это сильной струей воздуха. Это может привести к разбрызгиванию адгезива, или к молниеносному испарению растворителя, которое приведет к перепаду осмотического давления в дентинных канальцах и травме одонтобластов. Правильное высушивание адгезива занимает примерно 30 сек., в результате которого стенки полости должны быть покрыты тонкой блестящей пленкой. Эта пленка не должна двигаться под действием струи воздуха. Затем адгезив полимеризуется светом активирующей лампы.

Рис. 11. Деформация гибридного слоя, возникающая в результате давления дентинной жидкости (схема).

Причем этого давления (25—30 мм рт. ст.) достаточно, чтобы с течением времени деформировать и даже прорвать гибридный слой (рис. 12, 13)

Рис. 12. Прорыв гибридного слоя, возникающий в результате давления дентинной жидкости (схема).

Рис. 13. Prime & Bond® NT™ и XP Bond™ (DENTSPLY) — наполненные адгезивы 5-го поколения.

Рис. 14. Результаты собственного эксперимента in vitro: a, b — многочисленные дефекты и неоднородность адгезивной пленки; c, d — пленка

из наполненного адгезива сохранена на поверхности зуба, дефектов

не обнаружено.

Частицы наполнителя, включенные в состав адгезива, формируют более прочный гибридный слой, который может противодействовать давлению дентинной жидкости.

В тех случаях, когда стоматолог по тем или иным причинам предпочитает использование самопротравливающих систем, мы можем дать следующие рекомендации:

Таким образом, адгезивная подготовка полости — сложный процесс, требующий от врача максимальной концентрации внимания, соблюдения всех технологических нюансов, теоретической подготовки, а также применения адекватной адгезивной системы.

По нашему мнению, в линейке адгезивных систем компании DENTSPLY реализованы наиболее современные научные тенденции и технологии. Все они формируют прочный, стабильный гибридный слой минимальной толщины, который обеспечивает отличный эстетический результат, надежное краевое прилегание и минимальный риск развития постоперативной чувствительности, что позволяет рекомендовать данные адгезивы для практических врачей-стоматологов.

Список литературы находится в редакции.

Адгезивная система как ключевой фактор, влияющий на «срок службы» выполненной реставрации зубов

Л. А. Лобовкина

к. м. н., заведующая лечебно-профилактическим отделением

филиала № 6 ФГКУ «ГВКГ им. Бурденко» Минобороны РФ (Москва)

А. М. Романов

к. м. н., главный врач клиники «Импламед» (Москва)

Общеизвестно, что именно выбор подходящей адгезивной системы является одним их решающих факторов, влияющих на увеличение «срока службы» выполненной реставрации. Кроме этого, для надежной ретенции пломбы, предотвращения краевой проницаемости и профилактики вторичного кариеса восстановленного зуба большое значение имеют качество и правильное применение адгезивной системы перед заполнением полости пломбировочным материалом [2].

Поэтому, обобщив данные литературы, а также результаты собственных наблюдений, авторы статьи хотят поделиться клиническими и технологическими особенностями использования различных поколений адгезивных систем.

На сегодняшний день существует 7 поколений адгезивных систем. На клиническом приеме применяются адгезивные системы начиная с 4-го поколения.

Наши зарубежные коллеги до сих пор в своей работе в основном используют адгезивные системы 4-го поколения, которые обеспечивают самую высокую адгезию композита к эмали и дентину. Они содержат три компонента: кондиционер, праймер и бонд-агент (адгезив).

Рис. 1. Кондиционирование эмали и дентина при помощи геля «Вокоцид».

Очень важно, чтобы концентрация ортофосфорной кислоты находилась в пределах 30—40 %. Если концентрация кислоты меньше 30 %, то на эмали зуба откладывается труднорастворимый брушит (СаНРО 4 Х 2 Н 2 О). Это соединение плохо удаляется водяной струей и препятствует связыванию композита с эмалью зуба. Если концентрация кислоты превышает 40 %, то происходит быстрое осаждение кальцийфосфатных соединений, препятствующих кондиционированию эмали. Однако и при протравливании 30—40%-ной ортофосфорной кислотой происходит осаждение кальцийфосфата на эмаль. Кроме того, остаточные кислоты могут препятствовать связыванию адгезива с твердыми тканями зуба. Поэтому их обязательно нужно смывать водой (Чиликин В. Н., 2001).

После кондиционирования поверхности эмали и дентина на влажный дентин наносят праймер, который должен воздействовать достаточно долго (порядка 30 с) при одновременном стимулировании его проникновения вглубь дентина за счет чрезвычайно легких, осторожных «втирающих» движений (рис. 2). Затем с помощью потока сжатого воздуха необходимо осторожно удалить излишки растворителя. Обращаем ваше внимание на то, что полимеризация праймера не проводится!

Рис. 2. Нанесение праймера.

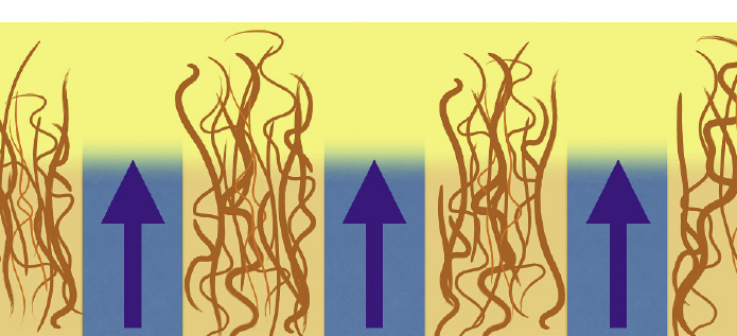

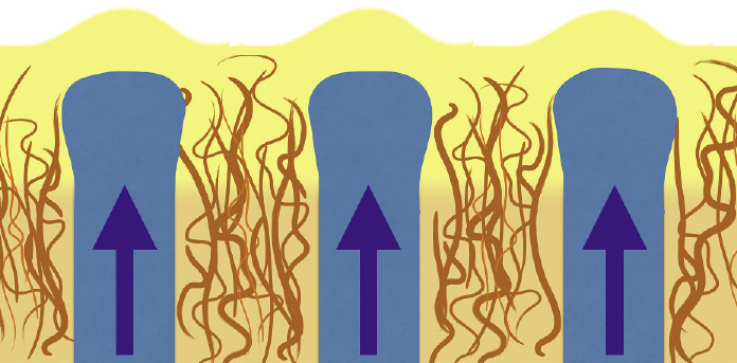

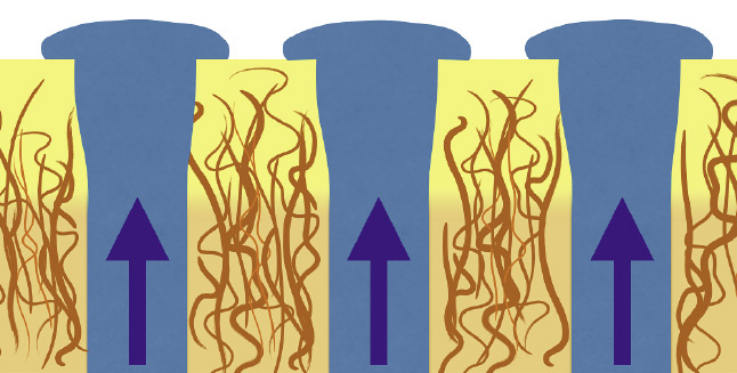

После этого наносят адгезив, который и представляет собой материал, обеспечивающий соединение композита и протравленной и/или обработанной праймером поверхности дентина. Проникновение адгезива в слои деминерализованного дентина, обработанные праймером, приводит к образованию гибридного слоя, а просачивание его в открытые дентинные канальцы — к образованию так называемых полимерных «пробок», благодаря чему и обеспечивается их герметизация (рис. 3). Для достижения максимальной глубины проникновения адгезива в слои деминерализованного дентина после его нанесения необходимо выдержать определенный промежуток времени (примерно 10 с), после чего удалить излишки растворителя и равномерно распределить адгезив по всей поверхности полости. Это позволяет исключить возможность образования в слое адгезива воздушных пузырей или других дефектов. Для того чтобы в максимально возможной степени компенсировать напряжения, возникающие в процессе усадки при полимеризации, перед нанесением материала осуществляют световую полимеризацию адгезивной системы.

Рис. 3. Нанесение адгезива.

В состав адгезивных систем 5-го поколения входят материалы, объединяющие в себе свойства праймера и адгезива, применяются они только в два этапа: протравливание и нанесение однокомпонентного адгезива. Напомним, что действие адгезивных систем 4-го и 5-го поколений основано на растворении и полном удалении «смазанного» слоя [3]. Интересен тот факт, что простой аппликации кислоты на эмаль (так называемое статическое травление эмали) для качественного протравливания недостаточно. Такой вид травления обеспечивает хорошее протравливание лишь внутренних, состоящих из эмалевых призм участков. При этом протравливание апризматических участков эмали происходит неравномерно. В результате на поверхности эмали остаются островки непротравленной эмали, с которыми адгезив не взаимодействует. Это приводит к образованию микропространств, появлению белой линии, краевому прокрашиванию реставрации. Данная проблема наиболее актуальна при эстетическом пломбировании и критична при травлении эмали, не подвергшейся препарированию: в такой ситуации эти островки составляют большую часть поверхности бондинга. Исходя из вышеизложенного, следует отдавать предпочтение динамическому травлению эмали, при котором подразумевается постоянное втирание протравливающего геля в поверхность эмали с помощью кисточки или аппликатора. При такой методике протравливания независимо от первоначальной структуры эмали достигается равномерная микрошероховатость ее поверхности [4].

Как показывает наш опыт клинического применения, «Солобонд М» обеспечивает надежную адгезию и краевое прилегание пломбы, сводит к минимуму риск развития постоперативной чувствительности. Он может быть рекомендован в качестве основной адгезивной системы в ежедневной работе врача-стоматолога.

Интересен тот факт, что в ходе долгосрочных исследований in vitro было установлено, что плотность краевого прилегания и прочность адгезии двухэтапных систем являются менее эффективными по сравнению с трехэтапными, для которых характерно раздельное нанесение праймера и адгезива.

Хотим обратить внимание на то, что нанесение адгезивных систем 4-го и 5-го поколений следует проводить при помощи апплицирующих движений. Кроме того, после кондиционирования и промывания твердых тканей зуба чаще всего врач проводит подсушивание дентина при помощи либо струи воздуха, либо ватных шариков, которые скручивает сам. Однако при этом происходит бактериальное загрязнение поверхности ватного шарика, так как врач перед этим не меняет перчатки. Поэтому мы рекомендуем проводить этап подсушивания дентина с помощью поролоновых губок «Пеле Тим», которые имеют различный размер и впитывают определенное количество влаги, при этом оставляя поверхность дентина достаточно увлажненной для создания полноценного гибридного слоя (рис. 11).

Рис. 11. Подсушивание дентина при помощи поролоновой губки «Пеле Тим».

В последнее время на стоматологическом приеме стали широко применяться самопротравливающие адгезивные системы 6-го и 7-го поколений. Преимуществом самопротравливающих адгезивных систем является то, что дентин протравливается неглубоко и не удаляются «пробки» в каналах. Очевидно, что их использование в большинстве случаев не сопровождается послеоперационной чувствительностью. Несмотря на то что гибридный слой тонок, прочность соединения адгезив-дентин является очень высокой [5—7].

Рис. 12. «Футурабонд НР».

Кроме того, самопротравливающие адгезивы идеально подходят для реставрации пришеечных дефектов твердых тканей зуба. Дело в том, что с течением времени в области дна дефекта происходит гиперминерализация (дентиновый склероз), приводящая к закрытию просвета дентинных канальцев кристаллами минералов, которые затрудняют доступ в эти участки адгезивных систем. Применение же самопротравливающих адгезивных систем позволяет трансформировать смазанный слой и одновременно декальцинировать поверхностный слой в области дефекта в сочетании с предварительным протравливанием границ скоса ортофосфорной кислотой (рис. 13—14).

Особый интерес для врачей представляет «Футурабонд ДЦ» — самопротравливающий адгезив двойного отверждения. Мы рекомендуем применять данную систему в таких клинических ситуациях, когда света фотополимеризатора недостаточно для полноценного просвечивания адгезива, например в труднодоступных участках: при фиксации стекловолоконных штифтов, виниров, вкладок и т. д. Если «Футурабонд ДЦ» полностью не просветится лампой, он в течение трех минут полимеризуется самостоятельно химическим путем (рис. 15).

Рис. 15. Внесение «Футурабонд ДЦ» перед фиксацией стекловолоконного штифта.

Недавно на стоматологическом рынке появились новые адгезивы 7-го поколения «Футурабонд М+» и «Футурабонд У».

Преимуществом «Футурабонд М +» является то, что этот универсальный адгезив может применяться как для прямых, так и непрямых реставраций. Он обладает надежной адгезией к различным материалам, в том числе к металлу, оксиду циркония и алюминия, а также к силикатной керамике без дополнительного праймера.

Обращаем ваше внимание на способ нанесения адгезивных систем 6-го и 7-го поколений: их следует тщательно втирать в твердые ткани зуба, для того чтобы произошла нейтрализация остаточной кислоты кристаллами гидроксиапатита.

В настоящее время бесспорным остается тот факт, что самопротравливающие адгезивы способны удалять слой биопленки с поверхности зуба менее эффективно, нежели ортофосфорная кислота в технике тотального травления. Поэтому при выборе адгезивной системы следует учитывать локализацию дефекта, С-фактор, возраст и т. п.

Следует отметить, что самая распространенная причина неудачи в достижении прочной связи между композитом и тканями зуба заключается в том, что врач отклоняется от руководства по применению того или иного адгезива. А ведь именно в руководстве перечислены как точный алгоритм клинического применения, так и ограничения, меры предосторожности и взаимодействие с другими материалами. Поэтому для высококачественного конечного результата гораздо большее значение имеет не выбор адгезивной системы, а тщательное соблюдение всех рекомендаций по технологии ее применения.

Адгезивы в стоматологии: классификация

Многие люди всегда хотят иметь красивые и здоровые зубы. Для этого они используют различные средства и методы. Поэтому стоматология постоянно развивает и совершенствует методы лечения. Одним из таких методов восстановления зубов является адгезия. Перейдем к рассмотрению основных систем для восстановления зубов.

Понятие. Адгезия

Новый способ восстановления передних зубов с разными дефектами и пороками, которые легко устранить путем придания им замечательного эстетического вида. Вещества используются 30 лет. Но совсем недавно удалось улучшить состав таких веществ, и повысить сцепление. Именно адгезивные вещества лучше фиксируют материал эмали и дентина. Практический опыт использования материалов около 50 лет. В переводе с латинского значит «прилипание» нескольких разных по роду твердых тел. Сила сцепления прямо определяется способностью сдерживать сцепление без разрушения. Виды адгезии. Сейчас на практике есть несколько видов материала. Поэтому перейдем к их рассмотрению:

На практике в 1955 г. Буонкоре, замечательный ученый и практик, путем проведения опытов установил, что в результате действий фосфорной кислоты эмаль приобретает искусственную шероховатость. Это одновременно приводит к тому, что существует высокая адгезия зубов. Это новая методика. Если технологию нарушить, то это нарушит сцепление и появятся щели, микробные инвазии, окрасятся края пломбы, повысится восприимчивость. Показатели сцепления разные. Механизм сцепления с эмалью. Эмаль содержит органические/неорганические элементы и воду. При действии кислот растворяются места эмалевых призм. Преобразовывается эмаль. Использование кислоты повышает сцепление. Это вязкие вещества, которые проникают глубоко в эмаль. Когда вещества полимеризуются, то проходит образование зон отростков, что неизбежно улучшает сцепление с эмалью. Протравка эмали. В результате использования этого способа лечения зубов с них убирается слой объемом 10 мкн, что приводит к образованию микропоры на уровне 5-50 мкн. Эффективность воздействия метода зависит от следующих факторов:

Применение

Как правило, на практике, чтобы травить зубы используется ортофосфорная кислота с концентрацией 30-40%. Для дентина подойдут органические кислоты. Травление продолжается от 30 секунд до минуты. Время травления зависит от пористости эмали. Если время увеличить, то это неизбежно разрушит эмаль призм, ухудшит адгезию. Поэтому если существует низкая резистентность эмали, то время травления составляет 15 сек. В ином случае ровно минута. Протравка удаляется водой. Должно соответствовать времени воздействия кислотой. Скос эмали нужен для повышения сцепления. Площадь взаимодействия с эмалью увеличивается. Для увеличения силы лучше использовать поперечное сечение. Происходит растворение межпризменного вещества, образуются глубокие поры. Механизм сцепления с дентином. Все зависит от структуры дентина. Ведь в композиты входят диакрилаты, которые отлично взаимодействуют с эмалью. К дентину они гидрофобны. Основу дентина составляют минеральные вещества 45%, органические структуры 30%, и вода 20%. Внешняя часть дентина влажная. Поэтому сцепление невозможно выполнить. Это объясняется быстрым обновлением жидкости в дентине. Даже при высушивании ее остатки оказывают влияние на характеристику прочности дентина. Системы совмещаются с водой. Здесь существует еще одна главная проблема, представленная в виде слоя «smearlayer», который получается в результате работы с дентином. Здесь есть части гидроксилапатита, остатки одонтобласта и специальные кислоты. Слой связан с видом препарирования. Он действует изолятором, который препятствует попаданию вредных организмов в дентинные канальцы. Поэтому он мешает формироваться прочному соединению. На практике выделяется несколько подходов к использованию механизмов сцепления. В одном варианте смазанный слой хранится на дентине, увлажняется мономерами. В другом случае такой слой поддается искусственному растворению. Сейчас это актуальный способ. Протравливание дентина. Такой способ травления используется с 1979 года врачом Фузаяма. Сейчас это особенно актуально при обработке зубов такими материалами. Поэтому кондиционирование дентина – это химический процесс по перемене дентина с кислотами куда надо отнести лимонную, полиакриловую и молочную. Слой можно легко удалить. Открываются дентинные канальцы. Таким образом, выводятся минералы, появляются коллагеновые волокна органической структуры, а также активируются ионы и апатиты дентина. Такие материалы обязательно удаляются водной массой. Далее сушится поверхность. Здесь важен уровень влажности дентина после применения травильного раствора. Если дентин пересушить, то это приведет к снижению адгезии. Здесь спадают коллагеновые волокна. Это ухудшает связь. Если дентин будет влажным, то он будет «искрить», что приведет к образованию «мокрых луж». Дальнейшая аппликация откроет дентичные канальцы, позволит проникнуть вглубь гидрофобным мономерам в эти канальцы, что неизбежно создаст эффективное сцепление. Такой способ сцепления характерен для A.R.T – Bond (Coltene), Scotchbond (3M) и Syntac (Vivadent). К основным преимуществам систем надо отнести:

Виды адгезивных систем.

Сейчас на практике выделяют пару видов таких систем, куда обязательно надо отнести:

Поколения адгезивов

— первое. Возникло в 70-е годы. Обладает высоким сцеплением с эмалью, и низкой к дентину не более 2МПа. Здесь взаимодействовали бонд и кальций в основе дентина. Система используется с полостями 3 и 5 классов. После операции повышается чувствительность.

— второе. Возникло в 80-е годы. Здесь работали над смазанным слоем. Показатель был увеличен до 2-8 Мпа. Недостатком использования системы являются микроподтекания и послеоперационная чувствительность. Через год такая система утрачивала свои свойства на 30%.

— третье. Возникло в 80-е годы на основе праймера и адгезии. Показатели были улучшены до 8-15 МПа. Это явилось началом эры новой стоматологии. Удалось снизить послеоперационную чувствительность. Не долговечны были бондинговые агенты. Утрата качественных характеристик через несколько лет.

— четвертое. Возникло в 90-х. Адгезия составляет 17-25 МПа. Снизился уровень послеоперационной чувствительности. Здесь появился гибридный слой дентина и композита. Это позволяет сформировать промежуточный слой. Смешивание вещества проходит в равных пропорциях. В лаборатории это легко сделать, однако на практике это сделать довольно сложно. В основе содержится три элемента: кондиционер, праймер, специальные системы. Поэтому слой и каналы дентина поддаются частичному раскрытию.

— пятое поколение. Здесь применяется принцип «одной бутылочки» (адгезия и праймер). Наблюдается высокое травление эмали и дентина. Показатели увеличены до 20-25 МПа. Компоненты смешивать не нужно.

— шестое. Такие системы надо отнести к одношаговым самопротравливающим. Они содержатся в двух бутылочках. Требуется смешение. Характерна для эмали и дентина. Легко используется, сокращается численность этапов, снижается риск ошибки. Показатель адгезии равен 18-23 МПа, но к эмали этот показатель ухудшен.

— седьмое. Это характерно для системы Adper Prompt L-Pop. Все находится в одном флаконе. Она считается умеренной кислотной самопротравливающей. Система частично открывает каналы дентина. Материал создает отличное сцепление. Поэтому использование таких инновационных систем весьма важно для решения вопроса сохранения здоровых зубов на протяжении всей жизни.