Правильным ли является утверждение что эпикуреизм предполагает стремление к чувственным наслаждениям

Эпикурейцы: философия удовольствия

«Конечная цель блаженной жизни — телесное здоровье и душевная безмятежность.»

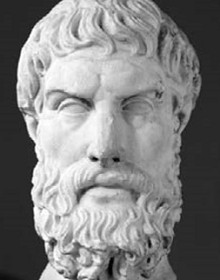

Эпикур

Эпикуреизм — одна из известных и влиятельных школ эллинистической философии, основанная Эпикуром. Эпикурейцы считали, что философия должна помочь человеку обрести состояние безмятежного покоя.

Человек — хозяин своей жизни

Эпикур, основатель философского направления, утверждал, что цель жизни — стремление к удовольствиям. Что же такое удовольствие, с его точки зрения? Это вовсе не удовлетворение всех своих желаний или поиск наслаждений: Эпикур понимал удовольствие как благородное спокойствие, умение довольствоваться малым и радоваться жизни. Число желаний, которые может испытывать человек, безгранично, и далеко не все человек может удовлетворить. Поэтому нужно уметь ограничивать свои потребности и наслаждаться тем, что имеешь.

Наслаждаться жизнью людям мешает страх, считал Эпикур. Есть три главных страха, от которых люди должны избавиться. Первый страх — это страх перед богами. Но богам нет до людей никакого дела. Учение Эпикура о природе и космосе заключается в следующем: во Вселенной существует бесчисленное количество миров, которые образуются в результате столкновения атомов. В промежутках между мирами, так называемых междумириях, и обитают бессмертные боги. Они пребывают в состоянии вечного блаженства и не вмешиваются в жизнь людей.

«Смерть не имеет к нам никакого отношения: когда мы живы, смерти еще нет, когда она приходит, то нас уже нет» (Эпикур)

Последнее, от чего нужно избавиться мудрому человеку — страх перед судьбой, которая в любой момент может вознести на вершину или, наоборот, низвергнуть в пропасть. Эпикур доказывал, что судьбы, то есть предопределения, не существует, потому что высшие силы не участвуют в человеческой жизни и не влияют на нее.

Физика эпикурейцев

Школу эпикурейцев относят к представителям античного материализма, так как для объяснения бытия они использовали учение об атомах. Тит Лукреций Кар, самый известный из римских последователей Эпикура, развил атомистическую теорию и изложил ее основные положения в своем поэтическом труде «О природе вещей». В чем же суть этой теории? Тела и души всех живых существ, включая человека, состоят из атомов: души — из легчайших, тела — из более тяжелых. Зарождение душ происходит по тем же законам, что и зарождение миров, в результате столкновения атомов. При этом каждый атом может отклониться от своей траектории. То же касается и человеческой жизни: человек может изменять свою судьбу.

«Поблагодарим мудрую природу за то, что нужное она сделала легким, а тяжелое ненужным» (Эпикур)

Тит Лукреций Кар, как и другие эпикурейцы, считал целью человеческой жизни атараксию, что переводится как «невозмутимость, хладнокровие, спокойствие». Это умение сосредоточиться на самом главном, отбросить все лишнее и наслаждаться простыми вещами. Духовное наслаждение, к которому стремились эпикурейцы, — гораздо более устойчивая вещь, чем наслаждение чувственное, потому что оно не зависит от внешних обстоятельств. Человек сам выбирает, как ему относиться к той или иной ситуации.

«Некоторые изнашивают свои жизни ради статуй и славы» (Тит Лукреций Кар)

Эпикур и эпикуреизм. Кратко о философии и учении Эпикура

Важно следовать за своими естественными желаниями и избегать противоестественных, таких как тщеславие и жажда богатства. Самыми главными наслаждениями Эпикур считал духовные, а не физические, а одним из высших удовольствий называл дружбу.

В Средние Века христианские авторы осуждали эпикурейцев, превратив название их философской школы в синоним безбожников. Однако Эпикур не был атеистом. Боги существуют, учил мыслитель: они бессмертны и блаженны, но им нет дела до людей, поэтому они никого не вознаграждают и не карают.

Развратник или скромный мудрец? Что известно о жизни Эпикура

Эпикур, как утверждается, написал почти триста произведений. Однако до нашего времени от них уцелели только фрагменты и афоризмы. О самом Эпикуре известно из сочинения Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» и трактата римского эпикурейца Лукреция Кара «О природе вещей».

Про Эпикура ходили нехорошие слухи: будто он развратник, обжора и хам, ругающий других философов последними словами и ворующий их идеи. Диоген Лаэртский уверяет, однако, что все это ложь.

В действительности Эпикур был благодетельным и благочестивым человеком, мудрым учителем, ко всем относился с теплотой, писал биограф. Жизнь его была скромной и неприхотливой: философу было довольно воды и простого хлеба, даже сыр он считал роскошью.

Философия Эпикура: познание и истина

Учение Эпикура о природе

Эпикур о богах и загробной жизни

В пространстве между мирами живут бессмертные и счастливые боги. Мир людей и сами люди не заботят их, поэтому нет смысла ждать божественной награды или божественного наказания. Получается, что судьба человека зависит от него самого, а не от богов.

Душа человека состоит также из атомов. Без тела она существовать не может, поэтому погибает в момент смерти человека. Стало быть, загробной жизни не существует, и заботиться о ней нет смысла. Мы бренны, так что жизнь нужно прожить счастливо и со смыслом.

Этика Эпикура: учение о наслаждении и страданиях

Эпикур ввел иерархию удовольствий: например, духовные удовольствия он считал выше телесных. Духовные радости более долговечны и сильны, они охватывают и прошлое, и настоящее, и будущее.

Все потребности человека Эпикур делил на три группы:

Естественные и необходимые (как телесные, так и духовные). Не терпеть голода и жажды, холода; понимать устройство окружающего мира, чтобы не сойти с ума etc.

Естественные, но не необходимые. Например, это любовь, дружба, родительские чувства.

Мнимые, пустые желания. Амбиции, жажда богатства и почестей.

Источниками страданий, беспокойства, являются страх перед богами, боязнь смерти и ложные взгляды на добро и зло, учил Эпикур. Поэтому он выдвинул четырех постулата:

Подлинное благо достигается легко

Зло легко уничтожить

Боли нельзя избежать, но можно и нужно взять над ней верх и стараться ее смягчить терпением и твердостью духа. Страдания не исключают радости, а сильная боль или длится недолго, или убивает, писал Эпикур. Сам он умер в муках от тяжелой болезни, но до конца находил утешение в воспоминаниях о философских беседах с друзьями.

Эпикур о человеке и обществе

При этом Эпикур опередил свое время, выдвинув идею общественного договора, которая вновь появилась лишь в XVII веке. Люди стали жить в обществе, когда заключили негласный договор друг с другом: не причинять и не терпеть вреда, рассуждал философ.

Эпикуреизм

ЭПИКУРЕИЗМ – одна из наиболее влиятельных школ эллинистической философии. Основным идейным содержанием и теоретическим обоснованием практикуемого образа жизни сторонников этой школы является философская система ее основателя Эпикура (ок. 341–270 до н.э.).

В качестве философского учения эпикуреизм характеризуется механистическим взглядом на мир, материалистическим атомизмом, отрицанием телеологии и бессмертия души, этическим индивидуализмом и эвдемонизмом; носит ярко выраженную практическую направленность. Согласно эпикурейцам, миссия философии сродни врачеванию: ее цель – излечить душу от страхов и страданий, вызванных ложными мнениями и вздорными желаниями, и научить человека блаженной жизни, началом и концом которой они считают наслаждение.

В Афинах эпикурейцы собирались в саду, принадлежавшем Эпикуру. Отсюда пошло второе название школы – “Сад”, или “Сад Эпикура”, а ее обитателей называли философами “из садов”. Школа представляла собой общину друзей-единомышленников, живущих в соответствии с принципами философского учения Эпикура. На воротах школы была надпись: “Гость, тебе здесь будет хорошо; здесь удовольствие – высшее благо”, а у входа стояли кувшин с водой и хлебная лепешка. В школу допускались женщины и рабы, что по тем временам было довольно необычно. Жизнь внутри эпикурейской общины была скромной и неприхотливой; в отличие от пифагорейского союза, эпикурейцы не считали, что имущество должно быть общим, поскольку это могло бы стать источником недоверия между ними.

Основой эпикурейского союза выступали верность учению Эпикура и почитание его личности. В школе практиковался ряд философских упражнений, являвшихся неотъемлемой частью эпикурейского образа жизни: беседы, анализ своих поступков, чтение трактатов Эпикура, заучивание наизусть основных положений учения, например, “четвероякого лекарства”:

Не должно бояться богов,

не должно бояться смерти,

благо легко достижимо,

зло легко переносимо.

Личность Эпикура играла в школе первостепенную роль, выступая воплощением мудрости и образцом для подражания. Он сам установил для своих учеников принцип: “Делай все так, будто на тебя смотрит Эпикур” (Сенека, Письма к Луцилию, XXV, 5). Видимо, поэтому его изображения можно было встретить в школе повсюду: на глиняных и деревянных табличках, и даже на перстнях. Хотя, стоит отметить, что в отличие от Пифагора, он никогда не обожествлялся своими последователями.

Школа Эпикура просуществовала почти 600 лет (вплоть до нач. 4 в. н.э.), не зная раздоров и сохраняя преемственность учеников, которые, по словам Диогена Лаэртского, были прикованы к его учению словно песнями Сирен (Диоген Лаэртский, X, 9). Самым видным из них был Метродор из Лампсака, скончавшийся на семь лет раньше учителя.

В полемически заостренной форме он подчеркивал, что источником всех благ являются чувственные наслаждения. В своем завещании Эпикур просит своих товарищей по школе каждый месяц собираться в память о нем и о Метродоре, а также позаботиться о детях Метродора. Преемником Эпикура в руководстве школой стал Гермарх из Митилены, а затем Полистрат.

Довольно рано эпикуреизм проникает на римскую почву. Во 2 в. до н.э. Гай Анафиний излагает учение Эпикура на латинском языке. А в 1 в до н.э. в окрестностях Неаполя возникает эпикурейская школа Сирона и Филодема, ставшая в период упадка республиканских учреждений Рима главным центром культуры и просвещения в Италии.

В поместье Филодема собирается цвет образованного римского общества, в том числе знаменитые римские поэты Вергилий и Гораций.

Эпикуреизм приобретает массу сторонников и последователей среди римлян. Среди них наиболее выдающимся и известным является Тит Лукреций Кар, чья поэма О природе вещей сыграла огромную роль в распространении эпикуреизма. В условиях гражданских войн и социальных потрясений Лукреций Кар ищет в философии Эпикура путь достижения безмятежности и невозмутимости духа. Согласно Лукрецию, главные враги человеческого счастья – страх перед преисподней, страх загробного возмездия и страх перед вмешательством богов в жизни людей, порожденные неведением относительно истинной природы человека и его места в мире. В их преодолении Лукреций видит основную задачу своей поэмы, ставшей своеобразной энциклопедией эпикуреизма.

В конце 2 в. н.э. по распоряжению эпикурейца Диогена в городе Эноанды в

Малой Азии высечены гигантские надписи, с целью ознакомить сограждан с учением Эпикура.

Список используемой литературы

1. Вундт В. Введение в философию. – М: ТОО «Добросвет», 2001

2. Канке В.А. Философия: Уч. – М: Логос, 2001

3. Спиркин А.Г. Философия: Уч. – М: Гардарики, 2004

4. Философы / Под ред. Тобачковой Е.В. – М: РИПОЛ КЛАССИК, 2002

Эпику́р

Эпику́р (греч. Επίκουρος; 342 /341 до н. э., Самос — 271/270 до н. э., Афины) —древнегреческий философ, основатель эпикуриизма в Афинах («Сад Эпикура»), в котором развил Аристиппову этику наслаждений в сочетании с Демокритовым учением об атомах.

Согласно Диогену Лаэртскому, афинянин Эпикур вырос наостровеСамоси с 14 (по другим сведениям, с 12) лет начал интересоваться философией. В 18 лет он приехал вАфины. КогдаПердикка(регент Македонии в 323—321 гг. до н. э.) после смертиАлександра Македонскогоизгнал афинян с Самоса, Эпикур направился к своему отцу вКолофон(город вИонии,Малая Азия), где прожил некоторое время и собрал вокруг себя учеников. В возрасте 32 лет он основал свою философскую школу, которая первоначально находилась вМитилене(на островеЛесбос) иЛампсаке(на азиатском берегу проливаДарданеллы), а с306 г. до н. э. — в Афинах. В этом городе Эпикур со своими учениками поселился в купленном им саду (отсюда наименование эпикурейцев: «философы Сада»). Над входом туда висело изречение: «Гость, тебе здесь будет хорошо. Здесь удовольствие — высшее благо». Философ скончался («от камня в почках», как пишет Диоген Лаэртский) в271или270 г. до н. э.

Эпикур был сторонником атомистического материализма, признавая, что все в мире состоит из атомов. Характеризуя атомы, Эпикур ввел новое понятие, которого не было ни у Левкиппа, ни у Демокрита — он считал, что атомы имеют вес. Именно вес атомов определяет их движение после первотолчка — атомы под действием своей тяжести начинают падать вниз в бесконечное пространство. Напомним, что Левкипп и Демокрит определяли движение атомов после первотолчка как равномерное во всех направлениях.

Признавая атомистическую теорию множественности миров, Эпикур фактически отказался от идеи богов, как родоначальников мироздания. По его мнению, боги живут в межмировом пространстве и пребывают в вечном блаженстве, никак не влияя на судьбы людей. Впоследствии, за эти слова Эпикур неоднократно обвинялся в атеизме, а после того как в Европе основной религией стало христианство, произведения Эпикура долгое время запрещались к публикации.

Также как предшествующие атомисты и отвергая учения Платона и Аристотеля, Эпикур считал душу материальным объектом, состоящим из определенного рода атомов, распространенных по всему телу. Важнейшей частью души является ум, расположенный в сердце.

Свою теорию познания Эпикур именовал «каноникой», так как в её основе лежало учение о критериях или канонах истины. Первичным критерием он считал ощущения, в которых даётся нам жизнь. И, в отличие от Платона и Аристотеля, Эпикур считал разум полностью зависимым от ощущений, как главного источника человеческих знаний о мире. Ложные и истинные ощущения Эпикур не различал.

В канонике Эпикура выделяют также вторичные критерии истины, такие как как «предвосхищение» (пролепсис), «претерпевание» (патхэ) и «образный бросок мысли». «Предвосхищение» — это «оттиск — памятование того, что часто являлось нам извне», то есть предположения и ассоциации, базирующиеся на уже испытанных ощущениях и их синтезе. Отсюда понятия — это суть «глубокие оттиски», сформированные наслоением в восприятии ощущений от сходных предметов и служащие ориентирами для «предвосхищений». «Претерпевание» —патхэ — это скорее критерий отношения к жизни и ощущениям, основа для моральных оценок в соответствии с этическими принципами. Однозначно объяснить, что подразумевал сам Эпикур под «бросками мысли», довольно сложно, так как за его авторством употребление этого термина известно только в письме к Геродоту. «Истинно только то, что улавливается наблюдением или броском мысли», «главным признаком совершенного и полного знания является умение быстро пользоваться бросками мысли» (ениболами).

Преимущественное значение Эпикур уделял этике и воспитанию человека. Эпикур стремился дать практическое руководство для жизни (этику); этому служила физика (натурфилософия), а последней — логика. Учение Эпикура о природе, по сути дела, демокритическое учение: бесконечно число и разнообразие спонтанно развивающихся миров, представляющих собой результат столкновения и разъединения атомов, помимо которых не существует ничего, кроме пустого пространства. В пространстве между этими мирами (в «междумириях»), бессмертные и счастливые, живут боги, не заботясь о мире и людях. Таким же образом возникают и исчезают живые существа, а также душа, которая состоит из тончайших, легчайших, наиболее круглых и подвижных атомов.

Познание природы не есть самоцель, оно освобождает человека от страха суеверий и вообще религии, а также от боязни смерти. Это освобождение необходимо для счастья и блаженства человека, сущность которых составляет наслаждение, но это не простое чувственное наслаждение, а духовное, хотя вообще всякого рода наслаждения сами по себе не являются дурными. Однако духовное наслаждение более устойчиво, ибо оно не зависит от внешних помех. Благодаря разуму, дару богов, за который они не требуют никакой благодарности, стремления должны приводиться в согласие (симметрию), предполагающее наслаждение, причём одновременно достигается не нарушаемое неприятными переживаниями спокойствие, невозмутимость (атараксия), в которых и заключается истинное благочестие. Эпикур призывал человека соизмерять наслаждение, которое он получает, с возможными последствиями. «Смерть не имеет к нам никакого отношения, когда мы живы, смерти ещё нет, когда она приходит, то нас уже нет», — утверждал философ.

К общественности (особенно государству и культу) мудрец должен относиться дружественно, но сдержанно. Девиз Эпикура: «Живи уединённо!». В целом общество Эпикур, видимо, рассматривал как нечто вроде союза атомарных единиц — человеческих индивидуумов, основанного на своего рода «общественном договоре», имеющего в виду взаимную пользу и непричинение вреда. Это соответствует концепции Эпикура о том, что основное стремление людей — быть счастливыми, то есть не страдать. Философ считал, что людям свойственно забывать указанные основания общества.

Речь Эпикур также, судя по имеющимся сведениям, рассматривал как продукт соглашения между людьми. Но в отличие от Демокрита, Эпикур также указывал на физиологическую связь развития речи с условиями среды проживания. В частности, полагал, что различный климат по-разному воздействует на человеческие легкие и на характер звуков, издаваемых людьми. Это он полагал одной из причин различий между языками.

Некоторые древние авторы упрекали Эпикура в плагиате. Например, Аристон в «Жизнеописании Эпикура» утверждает, что Эпикур списал свой «Канон» с «Треножника» Навсифана, а стоики заявляли, что Эпикур присвоил себе учение Демокрита об атомах и учение Аристиппа-киренаика о наслаждении как высшем благе. Сам же Эпикур, по некоторым свидетельствам, отзывался о названных и других философах довольно пренебрежительно, а то и презрительно.

Однако главное место в учении Эпикура все же занимало этическое учение. Например, подчеркивая подчиненность физики по отношению к знанию этики, он говорил: «Если не беспокоиться о небесных феноменах и не знать страха смерти, ее близкого дыхания, не искать границ наслаждения и страдания, то вряд ли была бы нужна наука о природе».

Утверждая материальное начало в сущности человеческой личности, Эпикур создал своеобразное учение о наслаждении, как цели жизни. Наслаждение состоит в удовлетворении естественных и необходимых потребностей и приводит сначала к достижению душевного спокойствия («атараксия»), а затем и к счастью («эвдемония»).

Впоследствии, в обыденном мнении философия Эпикура получила сильно упрощенное толкование — эпикуреец тот, кто стремится познать все радости жизни, не останавливаясь ни перед чем, ради получения телесного наслаждения. Однако такое понимание эпикуреизма не имеет никакого отношения к истине.

Настоящее наслаждение, истинное удовольствие, по Эпикуру, — это «отсутствие телесного страдания». Он писал: «Когда мы говорим, что благо — наслаждение, то это не указание на обжор и лентяев, ветреников и прощелыг, которые игнорируют или не понимают нашего учения. Мы говорим и указываем на отсутствие телесного страдания, беспокойства. Это не непрерывные празднества, не томление младых дев, не все то, чем изобильный стол нас искушает, но трезвое обсуждение, доискивающееся последних причин каждого акта выбора или отказа, которое разоблачает все фальшивые мнения, от коих все душевные треволнения происходят».

Эпикур настаивал на удовлетворение естественных и именно необходимых потребностей, т.е. тех, которые связаны с сохранением жизни. Человек, постигший истину в эпикуровском понимании, научается отделять необходимые потребности от излишних и добровольно отказываться от последних. По большому счету, философию Эпикура можно признать аскетической, ибо он настаивал на максимальном ограничении списка необходимых потребностей, удовлетворение которых и позволяет достигнуть блаженства.

Приобретению полного счастья человеку мешают страхи, властвующие над ним, которые необходимо преодолевать. Эпикур выделял три вида страха:

1. Страх перед небесными явлениями.

Этот страх преодолевается знанием атомистической физики, космологии и астрономии, которые дают вполне логичное объяснение всем явлениям природы.

2. Страх перед богами.

Преодоление страха перед богами, по Эпикуру, заключалось в признании того факта, что боги сами пребывают в постоянном блаженстве и не собираются никаким образом вмешиваться в жизнь людей.

3. Страх перед смертью.

Интересно, что к принципиально неестественным потребностям Эпикур относил занятия политической и общественной деятельностью. Для него характерно превозношение частной жизни, сознательный отказ от жизни общественной. Девизом «Сада Эпикура» стали слова: «Проживи незаметно!».

Учение о человеке и его природе

◦ Своим появлением на свет человек обязан самому себе и своим родителям.

◦ Человек есть результат биологической эволюции.

◦ Боги, возможно, есть, но они никаким образом не могут вмешиваться в жизнь людей и земные дела.

◦ Судьба человека зависит от него самого, а не от богов.

◦ Душа человека умирает вместе с телом.

◦ Умение хорошо жить и хорошо умереть — это одна и та же наука.

*Эпикуреи́зм — философское учение, исходящее из идей Эпикура и его последователей.

* Натурфилосо́фия (от лат. natura — природа) — исторический термин, обозначавший (примерно до XVIII века) философию природы, понимаемую как целостную систему самых общих законов естествознания

* Первотолчок — атомы под действием своей тяжести начинают падать вниз в бесконечное пространство

* Претерпевание — патхэ — это критерий отношения к жизни и ощущениям, основа для моральных оценок в соответствии с этическими принципами

* И́стина — отражение объекта познающим субъектом, воспроизведение его таким, каким он предположительно существует сам по себе, как бы вне и независимо от познающего субъекта и его сознания.

Философия эпохи эллинизма и Древнего мира. Киники

Учение Эпикура и его жизненные идеалы. Этическая концепция

Стоиков. Скептицизм.

ЭПИКУР

Представитель атомистического материализма, атеизма

и сенсуализма. Учился у Демокрита.Был главой организованной им

школы – «сад Эпикура». Основной задачей философии Эпикур считал

создание этики – учения о поведении, приводящем к счастью. Этика

должна опираться на физику, включающую в себя учение о человеке,

физика – на теорию познания.

1) Проблема свободы. Эпикур развивает атомистику Демокрита. По Демокриту, атомы движутся прямолинейно, одинаково во всех направлениях. Их движение детерминировано. По Эпикуру, они могут отклоняться от прямолинейного движения в следствии самодвижения и случайных столкновений.

Философ выдвигает идею самодвижения атомов. Как человек

способен к свободным действиям, так и атомы – к самопроизвольным

отклонениям. Существует внутренний, а не внешний (как полагал

Демокрит) источник движения атома – его собственная тяжесть. При

движении (условием которого является наличие пустоты) атомы

отклоняются от прямогопути на небольшой угол и начинают описывать

кривые, касаться и задевать друг друга, сплетаться и расплетаться, в

результате чего возникает предметный мир.

Эпикур отрицал фатализм Демокрита: отклонение атомов есть физическое обоснование свободы человека. Человеческое поведение детерминировано, но в определенных границах оно свободно. Его основой является многопричинность. Концепция индетерминизма. Человек может менять свою деятельность, судьбу.

Все, что мы ощущаем, истинно, ощущения никогда нас не

обманывают. Ошибки возникают вследствие неправильной оценки того

о чем, свидетельствуют органы чувств; сами же органы чувств не судят

и поэтому не могут ошибаться. Восприятие– единственный критерий

истины. Деятельность логического мышления– обобщение, индукция.

3) Этика. Человек стремится к удовольствиям и избегает неудовольствия. Человек обречен на свободу выбора своих действий Все, что определяет положительные чувства – нравственно.

Согласно философу, критерий счастья– в чувстве удовольствия.

Благо есть все то, что порождает удовольствие, зло– то, что порождает

страдание. Философ различает три вида удовольствия:1) природные и

необходимые для жизни; 2) природные, но для жизни не необходимые;

3) не необходимые для жизни и не природные. Мудрец стремится только

к первым и воздерживается от всех остальных. Результат такого

воздержания– полная невозмутимость, или безмятежность, которая и

есть счастьефилософа (т.о. эпикуреизм– это воздержанность и аскетизм,

а отнюдь не без удержанное увлечение материальными

СТРАХИ

Безмятежному состоянию души препятствуют: во-первых, страх

перед вмешательством богов в человеческую жизнь; во-вторых, страх

перед смертью и загробным миром. Эпикур доказывает

несостоятельность этих страхов. Боги не страшны: они не способны

вмешиваться в человеческую жизнь, потому что живут не в нашем

мире, а в промежутке между мирами. Загробного мира не существует:

душа смертна и есть лишь временное соединение атомов – это во-

живы, смерти нет, а когда мы мертвы, то нет жизни. Жизнь

Эпикура – это жизнь мудреца, следующего принципам своей

Скептицизм.Основатель – Пиррон. Философ стремится к

счастью, которое состоит в невозмутимости и отсутствии страданий,

Суть вещей познать невозможно, поэтому мы не можем говорить

ни о прекрасном, ни о безобразном, ни о справедливом, ни о

несправедливом. Всякому нашему утверждению о предмете или

явлении может быть с равным правом и равной силой

противопоставлено противоречащее ему утверждение. Отсюда вывод:

воздерживаться от каких-либо суждений о чем-либо. Это тоже

Стоицизм. Учение стоиков просуществовало более 6 веков. Это

говорит о востребованности их взглядов на протяжении всего периода

античности. Представители: Зенон Китионский, Посидоний, Панеций,

Марк Аврелий, Сенека.

Согласно стоикам, человек не рожден для наслаждений. Жизнь

полна страданий и катастроф, и человек всегда должен быть готовым к

ним. Поэтому мудрецу присущи умеренность, мужественность,

перед лицом всемогущей Судьбы. Все в мире предопределено,

происходит с необходимостью и подчиняется этой необходимости

(року, судьбе). Человек должен подчиняться необходимости

сознательно – этим ограничивается стоическая свобода. «Судьба

согласного с ней ведет, противящегося тащит». Покорность,

выносливость и стойкое перенесение жизненных невзгод есть высшее

проявление свободы: если все предопределено, если ничего нельзя в

мире изменить, то высшие свобода и достоинство человека могут

заключаться только в стойкости и непротивлении злу.

Ключевые понятия и слова:вода, воздух, огонь, атом, идея

(эйдос), форма, идеальное государство, тимократия, олигархия,

полития, апатия, атараксия, мудрец, космополитизм, этика.

Контрольныезадания ивопросы:

1. Какие периоды выделяются в античной философии?

2. Что понимал под атомом Демокрит?

3. Объясните значение понятия «майевтика» в философии

4. Чем онтология Платона отличается от онтологииАристотеля?

5. Какое ключевое понятие в этикеАристотеля?

6. Правильным ли является утверждение, что эпикуреизм

стремление к чувственным наслаждениям?

7. Может ли человек изменить свою жизнь, согласно стоикам?

2- СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

1) Теодицея – проблема зла. Суд над Богом. Почему существует зло, если существует Бог (как Всемогущество и абсол. Справедливость)? Бог выступает как соучастник мирового зла. Актуально для России.

Зло – 1. недостаток добра (как темнота – недостаток света).

3. Мир – степени градации добра. Зло – в силу удаленности благу.

4. Зло не м. уничтожить благо, добро. Добро м. победить зло.

5. Зло – в природе человека – в рез-те его грехопадения.

Человек в свободе выбора между добром и злом – выбирает зло.

И Бог не виноват в этом выборе и в том, что зло входит в этот мир. Это классическое решение проблемы теодицеи.

2) Идея «Непрерывного творения». А) Сущ-ние мира определяется постоянным влиянием, «попечением» Бога.

И человек, 1. проецируя атрибуты Бога – принятие, любовь, нравственность – и 2. в творчестве – соучаствует в божественном сотворении мира.

Б) Мир иррационален, необъясним, как и Бог. Мир полон чудес – которые не воспринимаются чел-ком. Чудо – это явление, нарушающее, выпадающее за границы причинно-следственныхотношений, необъяснимое, непредсказуемое.

3) 2 чуда. 1 – чудо видимое, предметное (плач икон, превращение воды в вино). Оно знаменует всемогуществов действительном миреБога-Отца (Он все может).

2 – чудо невидимое, духовное (нравственность в аморальном мире, святость, добро). Проецирует и доказывает бытие в мире Бога-Сына, Христа.

Хождение по водам – символ безусловности веры (она – бездоказательна, неавторитарна).

4) Квинт Семптимий ФлоренсТертуллиан (ок. 160—230) Ему приписывается формула “Верую, ибо абсурдно” (Credo, quia absurdum). Утверждал несовместимостьФ-фии,христианства. разума– и веры

Он следует формуле апостола Павла: Откровение упраздняет мудрость мира сего; лишь человеческое безумие – путь к божественной мудрости.

Тертуллиан– между Афинами (символ языческой мудрости) и Иерусалимом (мудрость Откровения) – нет ничего общего. После Христа любознательность – излишня, после Евангелия – исследование (они дают ответы на все нужные ч-ку вопросы).

“Сын Божий распят; нам не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться. И умер Сын Божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем несообразно. И после погребения Он воскрес; это несомненно, ибо невозможно”.

Сила веры пропорциональна абсурду с т. зрения разума.

5) Августин – Вера и Понимание. Концепция авторитарной веры (См.: Типы веры), веры как доверия. Верит, чтобы понимать.

6) Проблема Универсалий. Реализм и номинализм. (См. любой уч-к)

7) Теория Двойственной истины(Сигер Брабантский, Дунс Скот, Уильям Оккам). Религиозная истина м. противоречить ф-фской истине. И наоборот, истинное в ф-фии м. б. ложным в теологии.

А)Ф-фские истины постигаются посредством рационального познания мира.

Рел-ные истины – посредством Откровения.

Б) Ф-фия не д. подчиняться теологии (Фома Аквинский: «Ф-фия – служанка богословия»).

(Примеры. 1. Одна проблема – откуда произошел мир? Разные решения. Наука – несотворенность мира. Рел. – сотворенность мира. 2. Проблема – существование души после смерти тела. Разные решения. Наука – смертность инд. души. Религия – бессмертие).

В) У. Оккам: Ф-фия не м. познавать Бога, т.к. Бог иррационален, трансцендентен. Он познается только верой.

Право ф-фии и науки на выводы, противоречащие теологии и религии.

8) Концепция Гармонии веры и разума.

А)Научные,ф-фские истины – относительны, преходящи, разумны, человеческие.

Рел-ные истины – абсолютны, рез-тат Откровения, вечны, божественны.

Б) Cуществующее между ними противоречие – рез-тат несовершенства разума. По мере его развития противоречие между верой и разумом будет устраняться.

Разум и Откровение – творение Бога, «созданы» из одного начала. В бесконечности развития разума достигается гармония.