Праксис что это неврология

ПРАКСИС

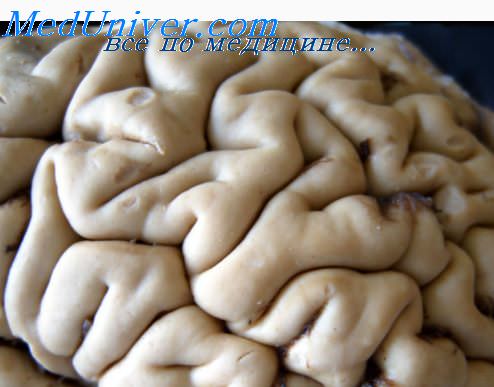

Праксис (греч. praxis дело, действие) — способность выполнять ряд заученных движений в определенной последовательности, ведущей к достижению намеченной цели, организуемых взаимодействием вторичных и третичных зон ряда областей коры, у правшей преимущественно левого полушария головного мозга.

Для Праксиса необходима сохранность целого ряда систем, участвующих в регуляции движений — путей и центров чувствительности, координации и статики (см. Анализаторы, Афферентный синтез, Головной мозг, Двигательный анализатор, Движения, Функциональные системы). Праксис — одна из самых сложных двигательных функций, присущих человеку. Организация произвольных действий при осуществлении этой функции связана с предметом, его смысловой сущностью. При этом предмет определяется как объект (вне зависимости от его величины, формы и других качеств) в соответствии с его назначением для определенной цели (напр., чашка может быть разных размеров, формы, цвета, может быть сделана из глины, стекла, металла и т. д., но она существует для того, чтобы в нее наливали жидкость или насыпали сыпучие вещества). Иногда П. ошибочно понимают только как возможность осуществления произвольных движений. Произвольные действия вырабатываются на основе П. и реализуются впоследствии на более низких уровнях (автоматизм). Движения по мере их автоматизации все меньше нуждаются в текущих кинестетических коррекциях. Там, где требуется большая экономность и быстрота движений, они могут осуществляться по автоматизированным «матрицам управления». В процессе восстановления двигательной функции, нарушенной вследствие травмы или болезни, большую роль, как и при формировании функции, играет сенсорная коррекция, сигналы о верных и неверных движениях, поступающие в мозг. Эта афферентация имеет значение вплоть до полной автоматизации движения, выработки навыка. Только после этого вновь разработанное движение, действие начинает осуществляться на более низких уровнях.

Праксис представляет собой действия, которые являются смысловыми актами, т. е. это не столько движения, сколько элементарные поступки, определяемые поставленной задачей (надеть и застегнуть пальто, запечатать письмо, накрыть на стол и др.). На основе П. формируются также сложные действия, связанные с производством, спортом, искусством. Все это предметные действия, каждое из к-рых представляет собой совокупность движений, направленных на решение определенной смысловой задачи. Если для движений, осуществляемых на более низких уровнях, характерна четкая локализация в коре головного мозга и подкорковых образованиях, то афферентация действий значительно обобщена, далеко отодвинута от первичных рецепций и в значительной степени опирается на мнестические функции. Расчленить афферентационные уровни, отнести их к определенным полям коры головного мозга и системам проводящих путей очень трудно. Праксис — проявление деятельности всей коры головного мозга. Очаги, вызывающие нарушение П., располагаются в ассоциативных зонах, в к-рых осуществляется сочетание различных функций, необходимых для выполнения действия. Наиболее тесно связаны с П. задние отделы теменной и премоторные отделы лобной долей головного мозга. При повреждении этих отделов развивается апраксия (см.), при к-рой нет стойких моторных выпадений и страдает реализация целенаправленного двигательного акта. Сохранные кинетические фрагменты реализуются анархически с заменами одних движений другими. В одних случаях больной не знает, что нужно делать, в других — как это делать, в третьих — как расположить свои действия в пространстве рт т. д.

Праксис начинает формироваться с первых лет жизни при участии всей коры головного мозга и многочисленных подкорковых механизмов. В возрасте примерно после двух лет развиваются два вида предметных действий — собственно предметные, т. е. манипуляции с вещами и орудиями, и символические, включающие элементарные координации речи и письма. Ребенок осваивает в этот период ряд актов самообслуживания, играет с игрушками, пытается рисовать, начинает овладевать речью. В возрасте 3—8 лет детям свойствен повышенный локомоторный фон и постепенное овладевание навыками. В это же время начинает активно проявляться преимущество правой руки (у правшей). К концу первого десятилетия у ребенка преобладают высшие кортикальные уровни, все более возрастает количество освоенных двигательных навыков и предметных манипуляций, особенно осуществляемых правой рукой.

Исследования Праксиса начинают с определения состояния элементарных функций (движений, чувствительности и др.). Затем исследуют собственно П. Испытуемому предлагают несколько различных поз пальцев, которые он должен повторить. Больной с нарушенным П. может воспроизводить их зеркально с выраженными двигательными персеверациями. Проверяют также возможность выполнения инструкций разной степени сложности. Для проверки состояния премоторного П. больному предлагают выполнить серию движений, меняющихся с достаточной быстротой. Просят также выполнить ряд простых действий — застегнуть пуговицу, снять пиджак, налить воду в стакан. Большое значение имеют пробы с воображаемыми предметами (показать, как зажигают спичку, как расчесывают волосы, как солят хлеб) и пробы на выполнение символических действий (погрозить, поманить пальцем).

Для проверки орального Праксиса больному предлагают надуть щеки, облизать губы, высунуть язык, вытянуть губы, произвести свист, жевание и другие действия, а также выполнить несколько подобных движений одно за другим.

Возможность выполнения действия в реальных условиях и невозможность его воспроизведения по словесной инструкции может говорить о снижении уровня организации действия. Проверяют также конструктивный П.: складывание кубиков, фигур из спичек и др.

Для правильного выполнения действия необходимы сохранность и слаженность работы целой функциональной системы с участием 39—40 корковых полей, в т. ч. полей премоторных отделов лобных долей мозга.

Библиография: Бернштейн Н. А. О построении движений, М., 1947; Кроль М. Б. и Федорова Е. А. Основные невропатологические синдромы, М., 1966; Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга, М., 1969, библиогр.; он же, Основы нейропсихологии, М., 1973; Handbook of clinical neurology, ed. by P. J. Yinken a. G. W. Bruyn, y. 4, p. 48, Amsterdam a. o., 1975.

Формирование праксиса и диспраксия у детей

Давайте перечислим детские этапы развития двигательной сферы:

Виды нарушений двигательной сферы у детей

Нарушение первичной моторной функции (это нарушение элементарного уровня организации движений, а не диспраксия);

Нарушение функции сенсомоторной (речь идет уже об уровне выше, в котором необходимо совмещать несколько информационных потоков и движение, то есть имеется цепочка реакций «сенсорный вход» и «моторный выход»):

Диспраксия. Это уже высший уровень в организации двигательной сферы. По механизму:

Можно также выделить диспраксии по типам деятельности: графомоторная, конструктивная, дипраксия еды, диспраксия выражения эмоций и т.п., но это уже из частных случаев.

Виды диспраксии по локализации:

Рекомендации для родителей при диспраксии у детей

Диспраксией называют нарушение формирования навыков. Тренируя определенный навык, будь то езда на велосипеде или произнесение звуков, диспраксию не устранить. Однако необходимо формировать жизненно важные навыки, а также очень важно преодолевать у ребенка психологическую установку неуспешности. Родителям необходимо многократно повторять вместе с ребенком действия, при этом ободряя его и снимать фокус внимания с самого выполняемого действия, дабы не делать акцент на том, что у него не получается. Не ругать ребенка и, конечно, не сравнивать с другими. Очень важно закладывать предпосылки для формирования праксиса, заниматься теми видами активности, которые приведут в порядок «нижние уровни» по организации моторной сферы (ствол — вестибулярные ядра – мозжечок — кора).

Примеры занятий: полусферы, ортоковрики, прыгуны, различные балансиры, батут, беговел, игры с мячом, «жмурки», «классики», «догонялки», методика занятий с кинезиологическими мячиками и мешочками, бассейн, ролики, коньки, АФК, ЛФК, логоритмика, кинезиология, барабаны, игры на подражание движениям («попробуй, повтори», «зеркало»), действия по устной инструкции (сложное действие дробим на части и проговариваем пошагово, как в игре «Робот», сложные можно в виде квеста), развитие новых способов использования вещей и игрушек.

Формирование праксиса и диспраксия у детей

Диспраксия у детей (диспраксия развития) – это несформированность произвольных предметных движений и действий при сохранном интеллекте. Если мы говорим про взрослых, то аналогичное нарушение, возникшее после инсульта или черепно-мозговой травмы называется апраксия (это утрата уже сформированного навыка).

Этапы развития двигательной сферы у детей:

Таким образом, в основе праксиса, то есть произвольных движений, лежит восприятие и сенсорная интеграция.

С 2 лет уже можно говорить о формировании первичного праксиса. По мнению доктора психологических наук, профессора Т.Г. Визель, мануальный, пальцевый праксис можно оценивать с 2.5 лет. Оральный праксис – с 3 лет. Артикуляторный – с 4 лет.

Виды нарушений двигательной сферы у детей:

Также можно выделить диспраксии по видам деятельности: конструктивная, графомоторная, диспраксия выражения эмоций, диспраксия еды и т.д., но это уже частные случаи.

Виды диспраксии по локализации:

Рекомендации родителям при диспраксии у детей

Диспраксия – это нарушение формирования навыков. Тренируя конкретный навык, будь то произнесение звуков или езда на велосипеде, диспраксия не устраняется. Но формировать жизненно важные навыки необходимо, а также важно преодолевать психологическую установку неуспешности у ребенка. Родителям нужно многократно повторять действия вместе с ребенком, ободряя его и снимая фокус внимания с самого действия, чтобы не акцентировать внимание на том, что не получается. Не ругать и не сравнивать с другими.

Также важно формировать предпосылки к формированию праксиса, заниматься видами активности, которые приводят в порядок «нижние уровни» организации моторной сферы (ствол — вестибулярные ядра – мозжечок — кора).

Примеры занятий: ортоковрики, полусферы, различные балансиры, прыгуны, беговел, батут, игры с мячом, «классики», «жмурки», «догонялки», методика занятий с кинезиологическими мешочками и мячиками BAL-A-VIS X, бассейн, коньки, ролики, ЛФК, АФК, кинезиология, логоритмика, барабаны, игры на подражание движениям («зеркало», «попробуй, повтори»), действия по устной инструкции (сложное действие дробить на части и проговаривать пошагово, как в игре «Робот», сложные можно в виде квеста), развитие новых способов использования игрушек и вещей.

Запишитесь на консультацию нейропсихолога по телефону (812) 642-47-02 или заполните форму на сайте.

Диспраксия у детей: симптомы, виды и коррекция

Праксис («движение») – это высшая психическая функция, которая формируется в контакте с окружающим миром. Она служит инструментом для осуществления целенаправленной деятельности. Взять со стола карандаш, завязать шнурки, сложить кубики, написать слово в тетрадке – все это было бы недоступно при нарушенном или несформированном праксисе.

Что такое диспраксия

Диспраксия – это нарушение формирования у детей возможности построения целенаправленных двигательных актов при нормальном мышечном тонусе, отсутствии параличей и прочих отклонений.

Об этом нарушении стало известно в начале прошлого столетия. Изначально оно называлось «синдромом неуклюжего ребенка» и это действительно так: у таких детей буквально все валится из рук, они очень неуклюжи и часто падают на ровном месте. При этом это не просто «неуклюжесть», а невозможность интеграции между движением и мыслительными функциями.

Изначально этот диагноз употреблялся исключительно в неврологии. Но чем больше изучалось это нарушение, тем больше появлялось оснований рассматривать его с точки зрения нейропсихологии и логопедии (если речь идет об артикуляционной диспраксии).

Основные причины

Различные формы диспраксии диагностируются у детей в возрасте 3-6 лет, при этом чаще всего этому нарушению подвержены мальчики. Часто присутствуют сопутствующие расстройства письма, речи, гиперактивность и т.д. При этом важно понимать, что такой ребенок не является умственно отсталым, если нарушение не сочетается с заболеваниями ЦНС и педагогической запущенностью. Интеллект развивается на том же уровне, что и у других детей, либо даже на более высоком уровне.

Диспраксия у детей может быть первичной или вторичной. В первом случае причины нарушения не связаны с невропатологическими нарушениями. В случае вторичной диспраксии она является следствием ДЦП, черепно-мозговой травмы, различных патологий нервной системы и т.д.

Среди возможных причин диспраксии в детском возрасте можно выделить:

В основе данного нарушения лежит не повреждение, а именно недоразвитие связей между нейронами. По этой причине нервный импульс, который возникает в коре головного мозга, не находит путь к двигательному аппарату.

Праксис что это неврология

Афазия и апраксия представляют собой наиболее частые синдромы при поражении левого полушария мозга. Для вьывления речевых нарушений, описанных в соответствующей главе, проводят помимо тестов на вербальную коммуникацию (речь и ее понимание) также оценку способности к письму, счету и чтению.

• Написание сложного предложения под диктовку врача представляет собой очень чувствительный тест для оценки нарушений речи, а также позволяет выявить изолированный синдром аграфии. Сочетание аграфии и алексии наблюдается, например, при поражении угловой извилины доминантного полушария. Если фраза написана правильно, афазия маловероятна.

• Чтение и понимание сложных предложений может быть затруднено и в отсутствие синдрома афазии, в качестве проявления изолированной алексии, например, при изолированном очаге в зоне кровоснабжения левой задней мозговой артерии.

— Алексия в сочетании с гемианопсией и нарушением различения цветов наблюдается при поражении левой половины зрительной коры и утолщения мозолистого тела (зона кровоснабжения задней мозговой артерии).

— Изолированная глухота в отношении речи при сохранной способности слышать и распознавать невербальные слуховые стимулы (например, звон колокола) развивается при подкорковом поражении слуховой лучистости слева и соединительных волокон мозолистого тела. При поражении мозолистого тела происходит нарушение ряда функций, которые обеспечивают в основном передачу импульсов из одного полушария в другое. Подобные больные не могут, в частности, придать руке такое же положение, которое придает другой их руке врач, не видя эту другую руку, или назвать предмет, ощупываемый их левой рукой (в отсутствие зрительного контроля).

Они также не могут писать левой рукой и выполнять ею простые действия (повернуть водопроводный кран, насыпать соль из солонки и т.п.).

— При алексии без нарушений речи (но в отсутствие также способности прочитать написанное самим собой), вероятнее всего, речь идет о поражении утолщения мозолистого тела.

• Акалькулия (например, неспособность вычесть 9 из 24; 3 умножить на 7) может сопровождать аграфию и указывает в этом случае, как и нарушение право- и левосторонней ориентации и агнозия пальцев (синдром Герстманна), на поражение левой теменной области. Локализация поражения в левой угловой извилине не является точной.

При поражении левого полушария наряду с афазией часто наблюдается апраксия. Это приобретенное нарушение целенаправленных движений или действий, не обусловленное парезом, атаксией или нарушениями понимания и коммуникативных функций. Для исследования этого синдрома пациента просят выполнить несколько заданий. Он должен надуть щеки или посвистеть (буккофациальная апраксия), показать жестами, как причесываются, поджигают сигарету или забивают молотком гвозди (идеомоторная апраксия). Если пациент не может выполнить этих действий после словесной просьбы, исследователь сам имитирует их и просит пациента повторить. Нарушения обычно сопровождаются афазией.

Патологические очаги чаще всего локализуются в теменной области, но возможна лобная локализация — в полях 6 и 8. Апраксия одевания, нередко в сочетании с игнорированием половины пространства, наблюдается при поражении правой теменной доли.

Особенно показательным является правильное повторение положения рук врача в виде «бабочки», что не способен сделать, например, пациент с диффузной корковой деменцией.

Зрительно-пространственные и пространственно-конструктивные функции

Нарушения функций, обеспечивающих ориентацию в пространстве, характерны для поражения правого полушария. При поражении правой теменной доли наблюдается игнорирование левой половины пространства.

• Исследование зрительно-пространственных и пространственно-конструктивных функций проводят с помощью тестов на срисовывание рисунка (кубика) или сложных, комплексных фигур по Рею. Появление трудностей указывает на поражение теменной доли, прежде всего правой. При определенных формах деменции наблюдается преимущественное или раннее поражение этих функций.

• Исследование восприятия собственного тела и пространства проводят, например, предлагая пациенту дотронуться своим правым указательным пальцем до левого уха, проведя его за головой. При поражении правой теменной доли пациент не воспринимает (игнорирует или недооценивает) парез левых конечностей (анозогнозия). При одновременном прикосновении к аналогичным точкам на обеих половинах тела пациент регистрирует только прикосновение к правой половине (сенсорное игнорирование). Оба этих проявления служат признаками игнорирования половины пространства, которое наблюдается особенно часто (но не исключительно) при поражении правой теменной доли.

Все, что находится и происходит на противоположной части пространства, которой пациент «пренебрегает», не попадает в зону его внимания: стоящие в помещении слева от пациента лица и предметы, исходящие оттуда акустические раздражения. При одновременном поступлении зрительных стимулов в обе половины полей зрения (в отсутствие гемианопсии) одну из сторон пациент не видит (зрительное игнорирование), при тактильном исследовании с закрытыми глазами не ощушает, например, левую половину поверхности стола, при рисовании не изображает левую часть фигур. Левая половина тела меньше двигается, части тела могут находиться в необычной, неудобной позе, при мытье пациент ими также пренебрегает. При рисовании левая половина листка остается пустой.