Потому что если праздника нет то эта жизнь не нужна

Потому что если праздника нет то эта жизнь не нужна

***

Из интервью с Е. Летовым, журнал «Афиша» 2004 г.:

***

Интервью Е. Летова журналу «Rolling Stone», июль 2007:

***

Егор Летов, Омск, сентябрь 2004:

«Долгая счастливая жизнь» (live)

«Долгая счастливая жизнь» (11.13.2004 Гражданская Оборона 20 лет концерт в ДКГ)

«Долгая счастливая жизнь» + «Вершки и корешки» 2006

Текст песни «Долгая Счастливая Жизнь»:

Потрясениям и праздникам нет

Горизонтам и праздникам нет

Вдохновениям и праздникам нет, нет, нет, нет

Безрыбье в золотой полынье

Вездесущность мышиной возни

Злые сумерки бессмертного дня

Долгая счастливая жизнь

Такая долгая счастливая жизнь

Отныне долгая счастливая жизнь

Каждому из нас

Каждому из нас

Каждому из нас

Каждому из нас

Беспощадные глубины морщин

Марианские впадины глаз

Марсианские хроники нас, нас, нас

Посреди одинаковых стен

В гробовых отдаленных домах

В непроглядной ледяной тишине

Долгая счастливая жизнь

Такая долгая счастливая жизнь

Отныне долгая счастливая жизнь

Каждому из нас

Каждому из нас

Каждому из нас

Каждому из нас

Изменениям и праздникам нет

Преступлениям и праздникам нет

Исключениям и праздникам нет, нет, нет.

На семи продувных сквозняках

По болотам, по пустыням, степям

По сугробам, по грязи, по земле

Долгая счастливая жизнь

Такая долгая счастливая жизнь

Отныне долгая счастливая жизнь

Каждому из нас

Каждому из нас

Каждому из нас

Каждому из нас

Скачать большой архив песен Е. Летова

и ГО с правильными аккордами можно здесь >>>

Познавательный ресурс о культуре, науке и искусстве

Кур.С.Ив. ом

Сайт Курия Сергея Ивановича

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА — «Долгая Счастливая Жизнь» (песня) (муз. и сл. — Е. Летов)

КОММЕНТАРИИ к ПЕСНЕ:

Долгая Счастливая Жизнь — название перекликается с одноименным советским кинофильмом режиссера Г. Шпаликова (Ленфильм, 1966г.).

***

Из интервью с Е. Летовым, журнал «Афиша» 2004 г.:

— Вы знаете, что такое «Долгая счастливая жизнь»?

— Вот это да. Ох… Это, может быть, даже… Это же фильм был такой, ну да, конечно! Кузьма (экс-гитарист «ГО» Константин Рябинов. — Прим. ред.) говорил в каком-то интервью, что у нас все творчество насквозь кинематографично, — так что это, видимо, из подсознания как-то…

…- А что это вообще такое — долгая счастливая жизнь? Откуда такой образ?

— Песня, да и вообще образ, возникла после очередного посещения реанимации. В некий момент представилось, что однажды так случится, что станет физически, жизненно невозможно принимать, скажем так, вещества, способные изменять, расширять сознание, — а это, по-моему, вообще необходимая составляющая настоящего рок-н-ролла. Вот. И если возникает такое — то что дальше? Когда праздников нет. Тогда — Долгая Счастливая Жизнь. Каждому из нас. Навеки и навсегда.

.

***

Егор Летов, из интервью об альбоме «Зачем Снятся Сны». Москва «Б1». 26.05.2007:

***

Интервью Е. Летова журналу «Rolling Stone», июль 2007:

***

Егор Летов, Омск, сентябрь 2004:

Неожиданно вспомнил, что у Шпаликова есть такое кино — «Долгая Счастливая Жизнь». Но сочинена песня по другому поводу. Представилось, что может когда-нибудь однажды возникнуть ситуация, что физически дальше продолжать употреблять алкоголь, наркотики и т.д. просто будет уже невозможно, потому что это будет связано просто со смертью конкретно меня, моих друзей и любимых. И я представил, что будет, если всего этого не будет. И написал одну из самых страшных и кошмарных песен: Долгая счастливая жизнь Это то, когда праздников нет Каждый день праздников нет Это будет долгая счастливая жизнь.

Это страшно.

Рукопись Е.Летова:

***

Марианская впадина — желоб в западной части Тихого океана, самое глубоководное место на планете (11022 м).

***

«Марсианские хроники» — роман-антиутопия американского фантаста Р. Брэдбери.

Гражданская оборона — Долгая счастливая жизнь

(«Апельсин: Электричество» DVD):

Гражданская Оборона — Долгая Счастливая Жизнь (Live):

Гражданская Оборона — Долгая Счастливая Жизнь

(Новосибирск. Клуб «Рок-Сити». 2004):

Е.Летов — Долгая счастливая жизнь (акустика 2006):

КАВЕРЫ:

Хор одиноких сердец сержанта Пеппера (ХОССП) — Долгая счастливая жизнь

(live in ART AREA ДК):

«Долгая счастливая жизнь» — Евгений Алексеев, фортепиано

RSAC «Долгая счастливая жизнь»

***

Песня вошла в саундтрек российского сериала «Учителя» (2019). В сериале она звучит в двух вариантах: в исполнении актрисы Софьи Каштановой и в исполнении детского хора Legio Felix.

Софья пробует себя в качестве певицы уже во второй раз. Впервые она записала несколько композиций для еще одного проекта Куликова – «Проклятие спящих». Тогда она участвовала в проекте и в качестве певицы, и в качестве актрисы. В случае с «Учителями» она дебютирует только как певица и, по ее словам, испытывает по этому поводу дополнительное волнение.

Софья Каштанова:

«Идея записать именно эти треки принадлежит Илье Куликову. Обычно я исполняю баллады, романсы и все такое романтично-драматичное, поэтому вся эта музыка для меня была в новинку. Я слушаю очень разную музыку. Любимый исполнитель навскидку – Уитни Хьюстон. Не скажу, что группа «Гражданская оборона» стала для меня открытием, я слышала о них раньше, но попробовать исполнить их песни – это для меня нечто новое. Не самое близкое мне творчество, но каждый раз, изучая какую-то новую композицию, погружаешься в эту музыку и сближаешься с группой. Сам же сериал «Учителя» видела только на этапе пилота. Обожаю актеров, которые там играют, моих коллег, прекрасных профессионалов. Уверена, что сериал получился классный. Очень жду».

_______________________________________________________________________

Текст песни «Долгая Счастливая Жизнь»:

F Am E

Потрясениям и праздникам нет

F Am E

Горизонтам и праздникам нет

F Am E

Вдохновениям и праздникам нет, нет, нет, нет

Am F C

Безрыбье в золотой полынье

Am F C

Вездесущность мышиной возни

Am F C D

Злые сумерки бессмертного дня

Припев.

G H Em C

Долгая счастливая жизнь

G H Em C

Такая долгая счастливая жизнь

G H Em

Отныне долгая счастливая жизнь

D C

Каждому из нас

H Em

Каждому из нас

D C

Каждому из нас

H Em

Каждому из нас

Беспощадные глубины морщин

Марианские впадины глаз

Марсианские хроники нас, нас, нас

Посреди одинаковых стен

В гробовых отдаленных домах

В непроглядной ледяной тишине

Искушениям и праздникам нет

Преступлениям и праздникам нет

Исключениям и праздникам нет, нет, нет.

На семи продувных сквозняках

По болотам, по пустыням, степям

По сугробам, по грязи, по земле

_______________________________________________________________________

Потому что если праздника нет то эта жизнь не нужна

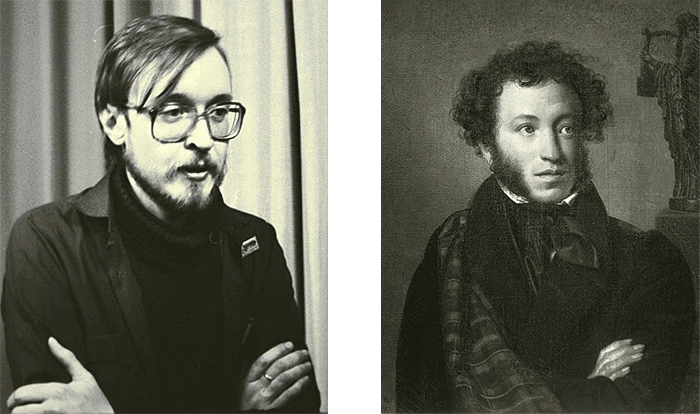

В песнях и высказываниях Егора Летова полно не всегда очевидных параллелей с текстами крупных русских писателей, но при этом указать на прямые заимствования почти невозможно, и делать мы этого не будем — просто посмотрим на занятные сближения авторов, принадлежавших разным эпохам и культурам. Да и о каких заимствованиях может идти речь, если Летов говорил прямым текстом:

«…когда я делаю песни, мне совершенно наплевать, я это пишу или не я. Я могу цитировать кого угодно, могу не цитировать. У меня весь материал такой, как пластилин — море словесного, культурного пластилина».

(Валентин Катаев, «Алмазный мой венец»)

В самом начале книги воспоминаний Валентин Катаев рассуждает:

«Я же, вероятно, назову свою книгу, которую сейчас переписываю набело, „Вечная весна”, а вернее всего, „Алмазный мой венец”, как в той сцене из „Бориса Годунова”, которую Пушкин вычеркнул, и, по-моему, напрасно…»

Катаев взял название из черновой строчки «Бориса Годунова» и отказался от первоначального заголовка «Вечная весна» — именно так называется одна из самых узнаваемых песен Летова, о которой сам он писал:

«Ключевая вещь в истории создании всего альбома („Сто лет одиночества”). Именно после ее написания стало окончательно ясно, что то, что мы делаем, — это не просто накопление нового материала, который может впоследствии быть как угодно собран, назван и запущен, а нечто особенное. Новое. Цельное. То, чего мы не делали никогда раньше… после этой песни я внутренне ощутил, что произошло что-то очень важное, — как бы взят новый уровень».

А вот что говорил Летов собственно о весне: «Весна очень нравится. Слово волшебное. Это некий глобальный, древний, какой-то неземной, вечный символ».

2. «Ах, эта вечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью, — не просто наслаждения, а именно упоения, — как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою, как скучны нам будни и планомерный труд! Россия в мои годы жила жизнью необыкновенно широкой и деятельной, число людей работающих, здоровых, крепких в ней все возрастало. Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле без удержу, о празднике была одной из главнейших причин русской революционности? И что такое вообще русский протестант, бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешенный от действительности и ее презирающий, ни в малейшей мере не хотящий подчиниться рассудку, расчету, деятельности невидной, неспешной, серой? Как! Служить в канцелярии губернатора, вносить в общественное дело какую-то жалкую лепту! Да ни за что — „карету мне, карету!”»

(Иван Бунин, «Жизнь Арсеньева»)

Фраза Летова «если праздника нет, то эта жизнь […] не нужна» давно стала крылатой. Не лишним будет вспомнить его рассуждения, приведшие к такому выводу:

Как тут не вспомнить «Пир во время чумы» Пушкина:

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы.

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслаждения —

Бессмертья, может быть, залог,

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.

— Человеку отдано все, а он взял только немного, — вспомнил Маркун свою старую мысль. И не стал жалеть, что великий восторг оборвался в нем и он не узнал его».

(Андрей Платонов, «Маркун»)

Последний альбом «Гражданской Обороны» получил название «Зачем снятся сны». Однако размышления об этом вопросе можно найти еще в далеком 1990 году, в альбоме «Прыг-скок». «…это, наверное, моя самая любимая, ответственная, выстраданная, немыслимая и дорогая мне работа. Создав эту штуку, я снова „вышел за флажки”, за свои собственные, во всяком случае, флажки», — писал об этом альбоме Егор Летов.

В «Песенке о святости, мыше и камыше» из указанного альбома мы находим следующие строчки:

Всю ночь во сне я что-то знал такое вот лихое

Что никак не вспомнить ни мене ни тебе

Ни мышу ни камышу ни конуре ни кобуре

Скульптор Вадим Сидур, чье творчество ценил Егор Летов (см. интервью «200 лет одиночества»), называл свое позднее творчество термином «гроб-арт». Стихотворения Сидура не так известны, как его скульптуры, — вот фрагмент одного из них:

Всю ночь мне снилось

Самое важное

Единственное

Объясняющее

Зачем жил

Почему родился

Я наслаждался

Ясностью и простотой

Истины

Проснулся

Ничего не мог вспомнить

Понял

Больше никогда не узнаю

Смысла

Прожитой мною жизни

4. Летов неоднократно говорил, что Достоевский — его любимый писатель. Ниже приведены три цитаты, в которых описываются экзистенциальные, метафизические или психологические переживания: 1) Алеши Карамазова; 2) юного Егора Летова; 3) князя Мышкина. Весьма любопытно их сопоставить.

Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить вовеки веков. „Облей землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои…” прозвенело в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и „не стыдился исступления сего”. Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, „соприкасаясь мирам иным”. Простить хотелось ему всех и за все, и просить прощения, о! не себе, а за всех, за все и за вся, а „за меня и другие просят”, прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его — и уже на всю жизнь и навеки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом, сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь свою потом этой минуты. „Кто-то посетил мою душу в тот час”, — говорил он потом с твердою верой в слова свои…»

(Федор Достоевский, «Братья Карамазовы»)

«Он задумался, между прочим, о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком (если только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима… „В этот момент, — как говорил он однажды Рогожину, в Москве, во время их тамошних сходок, — в этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет. Вероятно, — прибавил он, улыбаясь, — это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептикa Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы”».

(Федор Достоевский, «Идиот»)

5. Поклонники ГО наверняка обратили внимание на фразу «Времени больше не будет» из цитаты выше — она звучит рефреном в песне «Солнцеворот»:

Однажды —

Только ты повеpь —

Маятник качнется в пpавильную стоpону

И вpемени больше не будет.

«Дванов почувствовал тоску по прошедшему времени: оно постоянно сбивается и исчезает, а человек остается на одном месте со своей надеждой на будущее; и Дванов догадался, почему Чепурный и большевики-чевенгурцы так желают коммунизма: он есть конец истории, конец времени, время же идет только в природе, а в человеке стоит тоска».

(Андрей Платонов, «Чевенгур»)

Источник образа остановившегося времени надо искать, конечно же, в Библии:

«И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет» (Откровение Иоанна Богослова. 10:6).

6. «Человеку, который достиг того, что в душе его есть великая мысль, общая мысль, ему все равно, где жить, что чувствовать. Даже жить и не жить… И у меня она есть! И когда я нашел ее, я почувствовал себя переродившимся. Чувства стали острее, мозг работает как никогда. Что прежде достигалось длинным путем умозаключений и догадок, теперь я познаю интуитивно. Я достиг реально того, что выработано философией. Я переживаю самим собою великие идеи о том, что пространство и время — суть фикции. Я живу во всех веках. Я живу без пространства, везде или нигде, как хотите. И поэтому мне все равно, держите ли вы меня здесь или отпустите на волю, свободен я или связан».

(Всеволод Гаршин, «Красный цветок»)

Этот фрагмент монолога пациента психиатрической лечебницы из самого известного произведения Всеволода Гаршина можно сравнить с пережитым Летовым психоделическим опытом, о котором он рассказывал в своих интервью:

«Наглядно понял, что нечто, что являет собой человек, — это как аквариум с рыбками, который находится внутри океана. А при смерти он ломается. Он все равно там остается, но у него уже нет рамок. После этого — когда ты вдруг такие вещи понимаешь — становишься немного другим человеком. То есть ты уже не живой, не мертвый, а какой-то вечный, что ли. В следующий раз я вообще уже был не человек, был какой-то вселенной».

7. Летов вряд ли бы удивился, обнаружив героя Гаршина (со всей глубиной его пережитого опыта) в сумасшедшем доме. Такого человека можно встретить где угодно, хоть на заводе:

«Великая жизнь не может быть длиннее мига. Жизнь это вспышка восторга — и снова пучина, где перепутаны и открыты дороги во все концы бесконечности.

Мир тревожен, истомлен и гневен оттого, что взорвался и не потух после мига, после света, который осветил все глубины до дна, а тлеет и тлеет, горит и не горит, и будет остывать всю вечность.

В этом одном его грех. После смертельной высоты жизни — любви и ясновидящей мысли — жизнь наполняется и сосуд ее должен быть опрокинут. Такой человек все полюбил и познал до последнего восторга, и его тело рвется пламенной силой восторга. Больше ему делать нечего».

(Андрей Платонов, «Поэма мысли»)

8. О том, что «самое страшное — это заживо умереть», как мы прочитали выше, в своих интервью Летов упоминал не раз:

«А, по мне, так… самое страшное это умереть заживо. Это самое чудовищное, что я могу себе представить… И вообще, мне кажется, что лучше уж (и, главное, красивее) яркое, горькое, испепеляющее и победное мгновение света, чем долгая косно-унылая и прозаично-параличная жизнь».

Владимир Высоцкий, чье творчество Игорь Федорович высоко ценил, придерживался схожего мнения:

Мы не умрем мучительною жизнью —

Мы лучше верной смертью оживем!

(Владимир Высоцкий, «В дорогу живо! Или в гроб ложись»)

Можно найти и другие параллели между Летовым и Высоцким:

Я не люблю уверенности сытой,

Уж лучше пусть откажут тормоза!

(Владимир Высоцкий, «Я не люблю»)

«Сытый индивидум, существующий в липкой протяженности будней, надежд, желаний, ожиданий и т. д. и т. п., не сотворит чуда, не остановит мир. На это способен лишь тот, кому нечего терять».

9. Тема ухода в лес, возвращения к природе, чуждости городской среды занимала многих художников. Не был исключением и Летов:

«…я хожу ежедневно в лес, потому что в лесу гораздо лучше, уютнее, реальнее, чем на улицах, в жилищах. В лесу я себя чувствую дома, на улицах я себя чувствую, ну как медведь по улице идет. Как слон. Как мышь. Как гроб на колесиках».

В жилищах наших

Мы тут живем умно и некрасиво.

Справляя жизнь, рождаясь от людей,

Мы забываем о деревьях.

Они поистине металла тяжелей

В зеленом блеске сомкнутых кудрей.

Иные, кроны поднимая к небесам,

Как бы в короны спрятали глаза,

И детских рук изломанная прелесть,

Одетая в кисейные листы,

Еще плодов удобных не наелась

И держит звонкие плоды.

Так сквозь века, селенья и сады

Мерцают нам удобные плоды.

Нам непонятна эта красота —

Деревьев влажное дыханье.

Вон дровосеки, позабыв топор,

Стоят и смотрят, тихи, молчаливы.

Кто знает, что подумали они,

Что вспомнили и что открыли,

Зачем, прижав к холодному стволу

Свое лицо, неудержимо плачут?

Вот мы нашли поляну молодую,

Мы встали в разные углы,

Мы стали тоньше. Головы растут,

И небо приближается навстречу.

Затвердевают мягкие тела,

Блаженно древенеют вены,

И ног проросших больше не поднять,

Не опустить раскинутые руки.

Глаза закрылись, времена отпали,

И солнце ласково коснулось головы.

В ногах проходят влажные валы.

Уж влага поднимается, струится

И омывает лиственные лица:

Земля ласкает детище свое.

А вдалеке над городом дымится

Густое фонарей копье.

Был город осликом, четырехстенным домом.

На двух колесах из камней

Он ехал в горизонте плотном,

Сухие трубы накреня.

Был светлый день. Пустые облака,

Как пузыри морщинистые, вылетали.

Шел ветер, огибая лес.

И мы стояли, тонкие деревья,

В бесцветной пустоте небес.

10. Мы начали с описания творческого метода Летова, которому было «наплевать, я это пишу или не я», можно «цитировать кого угодно», а «весь материал такой, как пластилин — море словесного, культурного пластилина». Вот как это работает на практике:

«Песня возникает так — нарастает мучительное напряжение, состояние экстаза. Ходишь месяцами, спать не можешь, водку пьешь, чтоб выдержать. И в некий момент возникает нечто вроде тоннеля или воронки в сердце, из которой и идут слова, звуки, мелодия. Их не я сочиняю — я проводник чего-то родового, единого, общего. Это уже не человеческая плата, уровень ответственности не личностный, не частный».

А вот что написал в 1856 году Алексей Константинович Толстой: