Поражение грудных корешков не классифицированные в других рубриках что это

Корешковый синдром

Автор статьи: Власенко Александр Адольфович

Главный врач, невролог, мануальный терапевт

Образование: Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Ставропольский государственный медицинский университет

Специализация: лечение мышечно-скелетных болей, миофасциального болевого синдрома, заболеваний позвоночника и суставов, в том числе грыжи диска, протрузии, сколиоза, кифоза, артроза; последствий травм позвоночника и опорно-двигательной системы в целом, последствий травм головы и головного мозга.

Оглавление

Что такое корешковый синдром?

Из позвоночника выходит 31 пара нервов. Эти нервы берут своё начало от спинного мозга, поэтому их принято называть спинномозговыми нервами. Хотя, раньше их называли — нервные корешки, что, собственно, и дало название корешковому синдрому.

Каждая пара спинномозговых нервов соответствует сегменту спинного мозга (в медицине принято условно делить спинной мозг на 31 сегмент). 8 пар шейных, 12 пар грудных, 5 пар поясничных, 5 пар крестцовых и 1 пара (иногда 2 пары) копчиковых нервов. Причём, каждый нерв имеет своё обозначение. Например, шейные обозначаются латинской буквой «C», от слова Cervix — шея и цифрой от 1 до 8 (C1 — C8). Грудные — «Th» — Thorax — грудь и цифрой от 1 до 12 (Th1 – Th12). Поясничные — «L» — Lumbus – поясница и цифрой от 1 до 5 (L1 –L5). Крестцовые — «S» — Sacrum – крестец и цифрой от 1 до 5 (S1 – S5). Копчиковые – Co – Coccygeus – копчик и цифрой 1-2 (Co1 – Co2).

Давайте ещё раз заострим своё внимание на том, что корешок и спинномозговой нерв – это совершенно разные вещи. Но, так уж сложилось, что патологию, возникающую при сдавливании спинномозгового нерва, называют — корешковый синдром.

Чтобы разобраться в сути корешкового синдрома и не называть так всякую боль в ноге или руке, нужно, хотя бы в общих чертах, понимать, как устроен спинномозговой нерв, что такое корешок, какие типы нервных волокон существуют, что такое сегмент спинного мозга и зона сегментарной иннервации. И обо всём этом — читайте ниже.

Как устроен спинномозговой нерв?

Корешок – это начальный и очень короткий участок нерва, вышедший из спинного мозга, но, при этом, находящийся внутри позвоночника. Там же, внутри позвоночника, корешки двух разных типов соединяются между собой и образуют спинномозговой нерв, который, собственно, и выходит из позвоночника.

Позвоночник. Поперечный срез

Корешок, как и остальная часть нерва, состоит из множества нервных волокон, собранных в пучок, подобно многожильному проводу. Существуют корешки задние и передние. Задние корешки состоят из чувствительных нервных волокон. Передние корешки состоят из двигательных нервных волокон.

Чувствительные волокна передают в мозг болевые импульсы и все остальные ощущения, например, тепло и холод, осязание предметов, вибрацию и т.д.

Двигательные волокна передают команды из мозга в наши мышцы.

Соединяясь друг с другом, передние и задние корешки образуют спинномозговой нерв. Обратите на это своё внимание — спинномозговой нерв объединяет в себе оба типа нервных волокон – чувствительные и двигательные, то есть, он является смешанным нервом. Запомните, пожалуйста, этот факт. Он нам понадобится для дальнейшего раскрытия сути корешкового синдрома.

Что такое зона сегментарной иннервации?

Сегемент спинного мозга. Корешки. Спинномозговой нерв

Например, спинномозговой нерв C5 иннервирует зону C5, а нерв L4 иннервирует зону L4 и т.д. Причём, обратите внимание, нервные ветви, отходящие от каждого спинномозгового нерва, обеспечивают в своей зоне оба вида иннервации — как чувствительную, так и двигательную. Давайте внимательно рассмотрим данный рисунок. На нём изображены зоны сегментарной иннервации. Как видите — всё просто и понятно.

Зоны сегментарной иннервации

В чём суть корешкового синдрома?

Как мы выяснили, спинномозговой нерв содержит чувствительные и двигательные волокна. Следовательно, если на нерв будет что-то давить, например, грыжа диска, то это отразится и на чувствительной, и на двигательной сферах. Нарушение чувствительности проявится онемением, жжением, иголочками, мурашками и сильной болью. А в двигательной сфере — возникнет ослабление мышц, снизится их тонус и рефлексы. Кстати, ощущения при корешковом синдроме, точь-в-точь, напоминают те, которые возникают, если «пересидеть» ногу. Нога становится ватной и, как бы, проваливается при попытке встать на неё, она немеет и колет иголочками. Только при корешковом синдроме эти ощущения гораздо сильнее и, в отличие от «пересиженной» ноги — сами не проходят, а требуют срочного лечения.

При корешковом синдроме, кроме боли и онемения, всегда возникает ослабление мышц.

Где проявляется корешковый синдром?

Как мы уже выяснили, нервные импульсы от спинномозгового нерва расходятся по всей зоне иннервации этого нерва. Следовательно, при сдавливании нерва, боль, ослабление мышц, онемение, иголочки и мурашки охватят всю зону целиком. Не бывает так, что корешковый синдром даёт боль только местами, а во всей остальной зоне — боли нет. Запомните корешковый синдром – это одновременные проявления боли, слабости мышц, онемения и остальных симптомов, охватывающих всю зону иннервации целиком.

Говоря медицинским языком, корешковый синдром – это:

Нарушение чувствительности (иголочки, мурашки, боль)

Гипотония мышц (слабость)

Снижение или полное выпадение мышечных рефлексов

Все перечисленные симптомы развиваются в пределах зоны иннервации соответствующего спинномозгового нерва.

Причины корешкового синдрома

У большинства людей словосочетание «корешковый синдром» вызывает ассоциацию с грыжей диска, протрузией или остеохондрозом. Но, вопреки столь распространённому и столь же ошибочному мнению, корешковый синдром вовсе не является ключевым признаком именно этих болезней. Наличие корешкового синдрома, всего лишь, свидетельствует о том, что спинномозговой нерв находится под воздействием некой патологии, а какой именно – это уже вопрос дальнейшего клинического анализа.

Корешковый синдром – главный клинический признак поражения спинномозгового нерва.

Обычно корешковый синдром возникает при более тяжёлых патологиях, чем остеохондроз. Наиболее часто причинами корешкового синдрома служат либо нарушения кровообращения (корешково-сосудистый синдром, спинальный инсульт, ишемическая радикулопатия), либо механическое воздействие (отломок кости при переломе позвоночника, доброкачественная или злокачественная опухоль, киста и т.д.). Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что и при остеохондрозе, грыже диска и протрузии корешковый синдром тоже встречается, но, крайне редко и, в основном, в шейном отделе.

Ошибки диагностики корешкового синдрома

Типичная ошибка заключается в том, что корешковый синдром часто путают с псевдокорешковым синдромом.

Псевдокорешковый синдром – это боль, вызванная не сдавливанием спинномозгового нерва, а болезнью мышц.

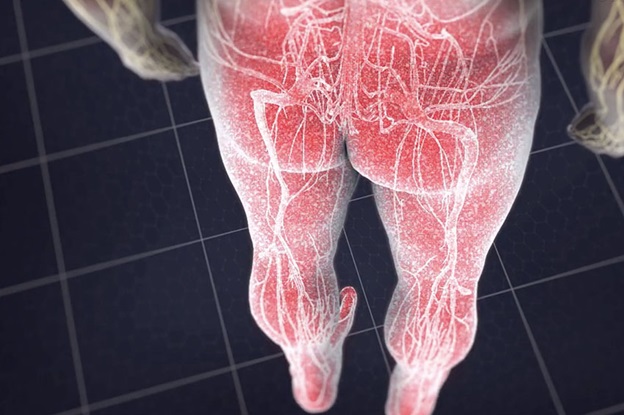

Существует заболевание мышц, которое называется миофасциальный синдром. На нашем сайте есть подробная статья о нём. А, если вкратце — при миофасциальном синдроме в мышцах появляются мелкие спазмированные участки — триггерные точки, которые вызывают очень сильную боль. Иногда зона миофасциальной боли может охватывать довольно обширные участки тела и напоминать поражение зоны сегментарной иннервации при корешковом синдроме. Например, боль из поясницы может распространяться вниз по ноге в бедро и голень. В таких случаях принято использовать термин «псевдокорешковый синдром». На рисунке ниже показаны зона корешкового синдрома L4 — выделена синим цветом и зона боли при миофасциальном синдроме малой ягодичной мышцы – красным цветом. Причём, локализация миофасциальной боли малой ягодичной мышцы может иметь два варианта.

Зоны боли. Корешковая — синяя. Миофасциальная — оранжевая

Не правда ли, зона корешковой боли L4 и зона миофасциальной боли малой ягодичной мышцы очень похожи друг на друга? Поэтому, в этом и многих других случаях, неопытные врачи часто путают проявления корешкового и псевдокорешкового (миофасциального) синдромов. Точно так же, как неопытный грибник рискует спутать настоящий и ложный опёнок.

Важно уметь отличать корешковый синдром от псевдокорешкового!

Корешковый синдром

Корешковый синдром, иначе называемый радикулопатией, — это комплекс симптомов, возникающих при сдавлении спинномозговых нервов в корешковой части.

Радикулопатия сопутствует многим заболеваниям позвоночника и заметно ухудшает самочувствие больного.

Без лечения длительно протекающий корешковый синдром приводит к мышечной гипотрофии мышц и нарушению работы внутренних органов.

Причины

Корешковый синдром развивается на фоне следующих патологических состояний:

Классификация

Классификация корешкового синдрома учитывает топографию защемленных нервов (шейные, грудные, поясничные и т. д.).

В зависимости от характера поражения различают три основных вида радикулопатии:

Симптомы

Корешковый симптомокомплекс проявляется болью, нарушением чувствительности по ходу поврежденного нерва и неправильной работы отдельных органов. Симптоматическая картина зависит от поражения отдельных корешков.

Корешковый синдром в шейном отделе провоцирует боль и нарушение чувствительности на затылке, задней/боковых поверхностях шеи, в руке до кончиков пальцев. Отмечается слабость большой грудной, бицепса/трицепса и мышц, разгибающих пальцы. Ограничена подвижность в плечевом суставе.

Радикулопатия в грудном отделе проявляется болью разной интенсивности в плечевом суставе, межреберье, молочных железах, эпигастрии, паху. Нередко имитирует стенокардию, провоцирует симптомы острого живота и дискинезии желчевыводящих путей. Снижены брюшные рефлексы, отмечаются гипотрофические изменения и парастезии кистей рук.

Защемление поясничных корешков вызывает боли от паха до первых двух пальцев стопы. Развивается мышечная гипотрофия конечности. Сгибание бедра затруднено, коленный рефлекс ослаблен, при повороте стопы возникает эффект «прихлопывания».

При крестцовой радикулопатии боль и нарушение чувствительности распространяется от крестца по задней наружной поверхности конечности на стороне поражения, до стопы.

Икроножная мышца гипотрофирована. Ахиллов рефлекс иногда ослаблен. При поражении сразу трех спинномозговых нервов возникает непроизвольные акты мочеиспускания и дефекации.

Лечение

Основное лечение направлено на устранение причины, вызвавшей корешковый синдром.

Во избежание развития мышечной атрофии и парезов следует своевременно проводит обезболивание.

Длительная боль разрушает миелиновую оболочку нерва и затрудняет лечение основного заболевания.

Наряду с инъекциями НПВС и паравертебральными блокадами активно применяется ударно-волновая терапия.

Процедуры УВТ улучшают кровоснабжение в зоне поражения и предупреждают развитие необратимых изменений.

В клинике «Гармония» ведут прием опытные неврологи, которые помогли многим пациентам избежать инвалидности.

Корешковый синдром поясничного отдела

Причины

Любые морфологические образования или патологические процессы, которые приводят к компрессионному воздействию на нервный корешок, могут стать причиной корешкового синдрома.

Основными причинами поясничной радикулопатии являются:

У пациентов моложе 50 лет наиболее частой причиной корешкового синдрома в поясничном отделе позвоночника является грыжа межпозвоночного диска. После 50 лет корешковая боль часто вызвана дегенеративными изменениями позвоночника (стеноз межпозвоночного отверстия).

Факторы риска развития поясничной радикулопатии:

Симптомы

Симптомы, возникающие в результате корешкового синдрома (радикулопатии), локализуются в зоне иннервации конкретного корешка.

Паттерны боли

Начало появления симптомов у пациентов с пояснично-крестцовой радикулопатией (корешковым синдромом) часто бывает внезапным и включает боль в пояснице.

Сидение, кашель или чихание могут усугубить боль, которая распространяется от ягодицы по задней поверхности голени, лодыжки или стопы.

Необходимо быть бдительным при наличии определенных симптомов (красных флажков). Такие красные флажки могут означать более тяжелое состояние, требующее дальнейшего обследования и лечения (например, опухоль, инфекция). Наличие лихорадки, потери веса или ознобов требует тщательного обследования.

Возраст пациента также является фактором при поиске других возможных причин симптоматики у пациента. Лица моложе 20 лет и старше 50 лет подвержены повышенному риску возникновения более серьезных причин боли (например, опухоли, инфекции).

Диагностика

Первичный диагноз корешкового синдрома пояснично-крестцового отдела позвоночника выставляется на основании симптоматики истории болезни и данных физического обследования (включая тщательное изучение неврологического статуса). Тщательный анализ моторной, сенсорной и рефлекторной функций позволяет определить уровень поражения нервного корешка.

Если пациент сообщает о типичной односторонней иррадиирущей боли в ноге и есть один или несколько положительных результатов неврологического теста, то тогда диагноз радикулопатии очень вероятен.

Тем не менее, существует ряд состояний, которые могут проявляться схожими симптомами. Дифференциальную диагностику необходимо проводить со следующими состояниями:

Для постановки клинически достоверного диагноза, как правило, требуются инструментальные методы диагностики:

Лечение

Лечение корешкового синдрома пояснично-крестцового отдела позвоночника будет зависеть от тяжести симптоматики и клинических проявлений. Чаще всего, используется консервативное лечение, но в определенных случаях бывает необходимо хирургическое лечение.

Консервативное лечение:

Иглорефлексотерапия. Этот метод широко используется в лечении корешкового синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника и помогает как снизить симптоматику в остром периоде, так и входит в комплекс реабилитации.

Хирургическое лечение

Оперативные методы лечения корешкового синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника необходимы в тех случаях, когда есть устойчивость к консервативному лечению или имеются симптомы, свидетельствующие о выраженной компрессии корешка такие как:

Некоторые хирургические процедуры, используемые для лечения поясничной радикулопатии:

Прогноз

В большинстве случаев удается лечить корешковый синдром в пояснично-крестцовом отделе позвоночника консервативно (без хирургического вмешательства) и восстановить трудоспособность. Продолжительность лечения может варьироваться от 4 до 12 недель в зависимости от тяжести симптомов. Пациентам обязательно необходимо продолжать в домашних условиях выполнять упражнения для улучшения осанки, а также на растяжение, усиление и стабилизацию. Эти упражнения необходимы для лечения состояния, вызвавшего корешковый синдром.

Публикации в СМИ

Дисплазии

Известно огромное количество (сотни!) нозологических единиц с родовым словом «Дисплазия». В этой статье в алфавитном порядке приведены те нозологические единицы, которые не удалось поместить в характеризующие дисплазии другие статьи справочника (Дисплазии черепно-лицевые, Дисплазия эктодермальная, Дисплазии эпифизарные, Нарушения развития зубов, Хондродисплазии, Ахондрогенез). Многие дисплазии, как и подавляющее большинство генетических заболеваний и фенотипов также с трудом идентифицируются по системе МКБ-10.

Акромикрическая дисплазия (102370, Â ), акромикрия врождённая. Клинически: умеренные лицевые аномалии, укорочение кистей и стоп, выраженная задержка роста, короткие кости пястья и фаланг. Лабораторно: дезорганизованный рост хряща. МКБ-10. Q87.1 Синдромы врождённых аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью

Артериальная дисплазия фиброзно-мышечная, см. Дисплазия фиброзно-мышечная.

Диастрофические дисплазии — скелетные дисплазии с выраженным искривлением костей • Дисплазия диастрофическая (222600, 5q31–5q34 5q32–5q33.1, мутации гена трансмембранного переносчика сульфатов DTD, r ). Клинически: врождённая карликовость с короткими конечностями, нарушение оссификации и врождённые кисты эпифизов, гипертрофия хрящей уха, расщелина твёрдого нёба, кифоз, сколиоз, отведённый большой палец кисти, слияние проксимальных межфаланговых суставов, брахидактилия, двусторонняя косолапость, кальциноз хрящей рёбер • Дисплазия псевдодиастрофическая (264180). Клинически: ризомелическое укорочение конечностей, межфаланговые и пястно-фаланговые вывихи, вывихи локтей, тяжёлая косолапость, увеличенное расстояние между венечными швами черепа, гипоплазия средней трети лица, гипертермия, платиспондилия, языкоподобные деформации поясничных позвонков, сколиоз, гипоплазия 2-го позвонка, выраженный поясничный лордоз • Дисплазия костная врождённая де ла Шапелля (#256050, r ). Клинически: Летальная при рождении, тяжёлая микромелия, кифоз шейного отдела позвоночника, эквиноварусная косолапость, отведённый большой палец кисти, отведённые пальцы стоп, удвоение средних фаланг, расщелина нёба, открытое овальное окно, дыхательная недостаточность, стеноз гортани, размягчение хрящей гортани и трахеи, гипоплазия лёгких, одышка, маленькая грудная клетка, врождённая костная дисплазия, треугольная малоберцовая и локтевая кости, платиспондилия, патологические метафизы и эпифизы, аномалии крестца, дополнительные тазовые точки окостенения. Лабораторно: лакунарные ореолы вокруг хондроцитов в скелетных хрящах. МКБ-10. Q77.5 Диастрофическая дисплазия.

Глазо-челюстно-костная дисплазия (*164900, Â ). Помутнение роговицы и множественные аномалии нижней челюсти и конечностей. Синоним: синдром OMM (от: ophthalmomandibulomelic). МКБ-10. Q78.8 Другие уточнённые остеохондродисплазии.

Диафизарная дисплазия (болезнь Энгельманна) — прогрессирующий симметричный гиперостоз диафизов длинных трубчатых костей со стороны периоста и эндоста со склерозированием новообразованной костной ткани. Клинически: астеническое телосложение, выраженные боли в костях ног, веретенообразная припухлость голени, множественные подногтевые кровоизлияния, миопатия, походка вразвалку, компрессия черепных нервов, слабость, утомляемость мышц, сколиоз, поясничный гиперлордоз, гипогонадизм, анемия, лейкопения, увеличенная СОЭ, гепатоспленомегалия, начало в возрасте от 10 до 30 лет, чувствительность к ГК, дисплазия, остеосклероз и гиперостозы диафизов. Синонимы •• Болезнь Камурати–Энгельманна •• болезнь Риббинга •• гиперостоз генерализованный •• гиперостоз системный диафизарный врождённый •• дисплазия диафизарная прогрессирующая •• остеосклероз системный наследственный с миопатией. МКБ-10. Q78.3 Прогрессирующая диафизарная дисплазия.

Костная с медуллярной фибросаркомой дисплазия (112250, ген BDMF, 9p22–p21, r ). Клинически: скелетная дисплазия, злокачественная фиброзная гистиоцитома, переломы костей при минимальной травме, множественные некрозы диафизов костей, уплотнение кортикального слоя диафизов. МКБ-10. C41 Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей других и неуточнённых локализаций; C41.8 Поражение костей и суставных хрящей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций.

Кранио-метафизарная дисплазия — дисплазия метафизов трубчатых костей в сочетании с выраженным склерозом и утолщением костей черепа (leontiasis ossea), гипертелоризм. МКБ-10. Q78.8 Другие уточнённые остеохондродисплазии.

Мезомелическая Нивергельта дисплазия (*163400, синдром Нивергельта). Клинически: короткая конечность, распознаваемая при рождении карликовость, лучелоктевой синостоз, ромбовидные большеберцовая и малоберцовая кости, синостоз костей предплюсны и плюсны. МКБ-10. Q77.8 Другая остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба.

Мезомелическая Рейнхардта–Пфейффера дисплазия (191400, Â ). Врождённая карликовость, гипоплазия костей предплечья и голени. МКБ-10. Q78.8 Другие уточнённые остеохондродисплазии.

Метатропная Книста дисплазия — группа наследственных заболеваний скелета, проявляющихся ризомелической карликовостью, вероятно вследствие дефектов коллагена (#156550, ген коллагена COL2A1 [120140], Â ): метатропная карликовость, макроцефалия, плоское лица, миопия, отслойка сетчатки, катаракта, потеря слуха, расщелина нёба, платиспондилия, неспособность сжать кисть в кулак. Лабораторно: патологический коллаген хрящей при электронной микроскопии, выделение с мочой кератансульфата. МКБ-10. Q78.5. Метафизарная дисплазия. OMIM. Метатропная дисплазия: •• тип I (*250600) •• тип 2 Книста (#156550) •• с выступающими губами и эктопией хрусталика (245160) •• летальная (245190).

Метафизарная дисплазия. Нарушение превращения в нормальную трубчатую структуру метафизов длинных костей; при этом концы длинных трубчатых костей становятся утолщёнными и порозными, кортикальный слой истончается. МКБ-10. Q78.5 Метафизарная дисплазия.

Метафизарная множественная дисплазия — врождённая болезнь, характеризующаяся утолщением длинных трубчатых костей, вальгусной деформацией коленных суставов, сгибательным анкилозом локтевых суставов, увеличением размеров и деформацией черепа дисплазия черепно-метафизарная. МКБ-10. Q78.5 Метафизарная дисплазия.

Мондини дисплазия — врождённая аномалия костей и перепончатого ушного лабиринта, характеризующаяся аплазией улитки внутреннего уха и деформацией преддверия и полукружных каналов с частичной или полной потерей слуховой и вестибулярной функций. МКБ-10. Q16.5 Врождённая аномалия внутреннего уха.

Окуло-аурикуло-вертебральная дисплазия (*257700) — синдром, характеризующийся эпибульбарным дермоидом, аномалией развития ушной раковины, микрогнатией, вертебральными и другими аномалиями « Гольденхара синдром. Q18.8 Другие уточнённые пороки развития лица и шеи.

Окуловертебральная дисплазия — микрофтальм, колобома или анофтальмия с маленькой орбитой, односторонняя дисплазия верхней челюсти, макростомия с недоразвитыми зубами и аномалией прикуса, пороки развития позвоночника, расщепление и недоразвитие рёбер. МКБ-10. Q87.8 Другие уточнённые синдромы врождённых аномалий, не классифицированные в других рубриках.

Отодентальная дисплазия (*166750, Â ) — нейросенсорная тугоухость, аномалии зубов (шарообразные зубы, отсутствие малых коренных зубов, моляры с двумя камерами пульпы, тауродонтия, камни пульпы). МКБ-10. Q87.8 Другие уточнённые синдромы врождённых аномалий, не классифицированные в других рубриках.

Спондилометафизарная дисплазия — гетерогенная группа заболеваний скелета с нарушением роста и формирования позвоночника и длинных трубчатых костей, отличается от спондилоэпиметафизарных и спондилоэпифизарных дисплазий вовлечением только метафизов трубчатых костей. При всех трёх группах дисплазий имеются аномалии позвоночника. Спондилометафизарные дисплазии часто наблюдаются как изолированные случаи, но описаны различные наследуемые формы с доминантным, Х-сцепленным и рецессивным типами наследования. МКБ-10. Q77.8 Другая остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба. OMIM: Дисплазия спондилометафизарная: • Гольдблатта (184260) •• с угловыми переломами (184255) •• алжирский тип (184253) •• с энхондроматозом (271550) •• тип Ричмонд (313420).

Спондилоэпифизарная дисплазия — группа наследственных заболеваний скелета, отличается от спондилоэпиметафизарных дисплазий отсутствием поражения метафизов длинных трубчатых костей • Дисплазия спондилоэпифизарная врождённая (#183900, ген коллагена COL2A1 [120140], Â ). Клинически: врождённая карликовость с коротким туловищем, нормоцефалия, плоское лицо, миопия, отслойка сетчатки, расщелина твёрдого нёба, платиспондилия, короткая шея, подвывих шейных позвонков, гипоплазия зубовидного отростка, кифоз, сколиоз, поясничный лордоз, цервикальная миелопатия, гипотония, умственная отсталость, бочкообразная грудная клетка, нейросенсорная тугоухость, гипоплазия брюшной мускулатуры, брюшные и паховые грыжи, недостаточное окостенение лобковых костей, дистальных эпифизов бедренной и проксимальный большеберцовых костей, таранных и пяточных костей, уплощение тел позвонков • Дисплазия спондилоэпифизарная Марото (184095, Â ): платиспондилия, нормальный интеллект, укорочение конечностей, Х-образная деформация ног, аномальная форма входного отверстия таза • Дисплазия спондилоэпифизарная с дистрофией сетчатки (183850, Â ) • Дисплазия спондилоэпифизарная, миопия и нейросенсорная тугоухость (184000, Â ), возможно, аллельна с синдромом Стиклера • Дисплазия спондилоэпифизарная Шимке (*242900, r ) • Дисплазия спондилоэпифизарная, тип Ирапа (*271650, r ), распространена среди индейцев племени Ирапа в Венесуэле и Мексике. Клинически: укорочение позвоночника, платиспондилия, короткие кости пястья и плюсны, патологические проксимальные эпифизы бедренных и дистальные плечевых костей • Дисплазия спондилоэпифизарная с атлантоаксиальной нестабильностью (600561, Â ) • Дисплазия спондилоэпифизарная псевдоахондропластическая (3 типа: 177150, Â ; 264150, r ; #177170 [19p13.1, ген олигомерного белка хрящевого матрикса COMP, Â] ) — одна из наиболее частых скелетных дисплазий. Пациенты кажутся нормальными при рождении, и замедление роста редко распознаётся до второго года жизни или позже. В отличие от ахондроплазии, голова и лицо нормальны. Пальцы короткие, но не имеют форму трезубца, типичную для ахондроплазии. Деформации нижних конечностей различны, отмечается слабость связок. Клинически: карликовость с короткими конечностями, распознаваемая в детстве; поясничный лордоз, кифоз, сколиоз, вывихи в атлантоаксиальном сочленении, брахидактилия, локтевая девиация запястий, ограничение выпрямления в локтевых и тазобедренных суставах, слабость связок, Х-образная деформация ног, хроническая миелопатия шейного отдела спинного мозга, платиспондилия, деформация тел позвонков, укорочение трубчатых костей, расширение метафизов, аномальные эпифизы • Дисплазия спондилоэпифизарная поздняя доминантная (*184100, Â ): карликовость с укорочением туловища, распознаваемая в детстве, широкое лицо, платиспондилия, короткая шея, подвывих шейных позвонков, гипоплазия зубовидного отростка, кифосколиоз, поясничный лордоз, бочкообразная грудная клетка, патология головок бедренных костей с дегенеративными изменениями • Дисплазия спондилоэпифизарная поздняя с характерным лицом (600093, r ): микроцефалия, задержка развития, широкий корень и кончик носа, короткий широкий фильтр (губной желобок), толстые губы, прогрессирующее сужение межпозвонковых расстояний, сглаженные коленные эпифизы • Дисплазия спондилоэпифизарная поздняя с прогрессирующей артропатией (*208230, 6q, ген PPAC, r ). Синоним: прогрессирующая псевдоревматоидная артропатия. Клинически: артропатия, прогрессирующая утренняя скованность, припухлость суставов пальцев; гистологически: нормальная синовиальная оболочка, возраст начала — около 3 лет, уменьшенная подвижность шейного отдела позвоночника, сглаженные тела позвонков, дефекты окостенения, расширенные проксимальные и средние фаланги пальцев. Лабораторно: нормальная СОЭ, отрицательные ревматоидные тесты, костная дисплазия, патологическая вертлужная впадина, низкий рост у взрослых (140–150 см) • Дисплазия спондилоэпифизарная поздняя (*313400, À ): врождённая карликовость с короткими конечностями, нормальная форма черепа, плоское лицо, короткая шея, платиспондилия, подвывих шейных позвонков, гипоплазия зубовидного отростка, кифосколиоз, поясничный лордоз, бочкообразная грудная клетка, дегенеративный артрит тазобедренных суставов, диагноз не может быть установлен ранее 4–6-летнего возраста • Дисплазия спондилоэпифизарная поздняя рецессивная (*271600, r ) • Дисплазия спондилоэпифизарная поздняя с умственной отсталостью (271620, r ). Клинически: умственная отсталость лёгкой или умеренной степени, языкообразная форма тел поясничных позвонков, платиспондилия, расширение подвздошных костей, деформация вертлужной впадины с подвывихом бедра и варусной деформацией в суставе, тонкие шейки бедра. МКБ-10. Q77.7 Спондилоэпифизарная дисплазия.

Триходентальная дисплазия (601453, Â ) — гиподонтия и аномальный рост волос. МКБ-10. • Q84.2 Другие врождённые аномалии волос • K00.8 Другие нарушения развития зубов.

Фиброзная дисплазия кости — нарушение структуры трубчатой кости в виде замещения фиброзной тканью, что приводит к её симметричному искривлению и утолщению; процесс может ограничиваться одной костью или вовлекает множество костей (множественная фиброзная остеодисплазия) « остеодисплазия фиброзная « Лихтенстайна–Брайцева болезнь « остеома фиброзная « остеофиброма « остит фиброзный локальный. МКБ-10. • D48 Новообразование неопределённого или неизвестного характера других и неуточнённых локализаций • D48.0 Костей и суставных хрящей.

Фронтофационазальная дисплазия (*229400, дизостоз фронтофационазальный, r ) — брахицефалия, мозговые грыжи, гипоплазия лобной кости, блефарофимоз, птоз, «заячий глаз», колобома века и радужки, гипертелоризм, катаракта, микрофтальм, микрокорнеа, гипоплазия структур носа, расщепление губы/нёба. МКБ-10. Q87.0 Синдромы врождённых аномалий, влияющих преимущественно на внешний вид лица.

Эпителиальная дисплазия слизистых оболочек (*158310, Â ). Клинически: повреждения красной каймы губ, фотофобия, фолликулярный кератоз, нистагм, кератоконъюнктивит, катаракта, умеренное облысение, хронические инфекции ногтей, повторные пневмонии, кистозно-фиброзная болезнь лёгких, лёгочное сердце, кандидоз кожи и слизистых оболочек, диарея в грудном возрасте, расстройства Т- и В клеточного иммунитета. Лабораторно: в мазках из влагалища, ротовой полости, мочевых путей — большие незрелые клетки, содержащие вакуоли и полосовидные включения, гистология слизистых оболочек — дискератоз и недостаток ороговения, ультраструктура эпителиальных клеток — недостаток кератогиалина, уменьшение числа десмосом. МКБ-10: кодируется по клинически наиболее значимому на данное обращение синдрому.

Код вставки на сайт

Дисплазии

Известно огромное количество (сотни!) нозологических единиц с родовым словом «Дисплазия». В этой статье в алфавитном порядке приведены те нозологические единицы, которые не удалось поместить в характеризующие дисплазии другие статьи справочника (Дисплазии черепно-лицевые, Дисплазия эктодермальная, Дисплазии эпифизарные, Нарушения развития зубов, Хондродисплазии, Ахондрогенез). Многие дисплазии, как и подавляющее большинство генетических заболеваний и фенотипов также с трудом идентифицируются по системе МКБ-10.

Акромикрическая дисплазия (102370, Â ), акромикрия врождённая. Клинически: умеренные лицевые аномалии, укорочение кистей и стоп, выраженная задержка роста, короткие кости пястья и фаланг. Лабораторно: дезорганизованный рост хряща. МКБ-10. Q87.1 Синдромы врождённых аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью

Артериальная дисплазия фиброзно-мышечная, см. Дисплазия фиброзно-мышечная.

Диастрофические дисплазии — скелетные дисплазии с выраженным искривлением костей • Дисплазия диастрофическая (222600, 5q31–5q34 5q32–5q33.1, мутации гена трансмембранного переносчика сульфатов DTD, r ). Клинически: врождённая карликовость с короткими конечностями, нарушение оссификации и врождённые кисты эпифизов, гипертрофия хрящей уха, расщелина твёрдого нёба, кифоз, сколиоз, отведённый большой палец кисти, слияние проксимальных межфаланговых суставов, брахидактилия, двусторонняя косолапость, кальциноз хрящей рёбер • Дисплазия псевдодиастрофическая (264180). Клинически: ризомелическое укорочение конечностей, межфаланговые и пястно-фаланговые вывихи, вывихи локтей, тяжёлая косолапость, увеличенное расстояние между венечными швами черепа, гипоплазия средней трети лица, гипертермия, платиспондилия, языкоподобные деформации поясничных позвонков, сколиоз, гипоплазия 2-го позвонка, выраженный поясничный лордоз • Дисплазия костная врождённая де ла Шапелля (#256050, r ). Клинически: Летальная при рождении, тяжёлая микромелия, кифоз шейного отдела позвоночника, эквиноварусная косолапость, отведённый большой палец кисти, отведённые пальцы стоп, удвоение средних фаланг, расщелина нёба, открытое овальное окно, дыхательная недостаточность, стеноз гортани, размягчение хрящей гортани и трахеи, гипоплазия лёгких, одышка, маленькая грудная клетка, врождённая костная дисплазия, треугольная малоберцовая и локтевая кости, платиспондилия, патологические метафизы и эпифизы, аномалии крестца, дополнительные тазовые точки окостенения. Лабораторно: лакунарные ореолы вокруг хондроцитов в скелетных хрящах. МКБ-10. Q77.5 Диастрофическая дисплазия.

Глазо-челюстно-костная дисплазия (*164900, Â ). Помутнение роговицы и множественные аномалии нижней челюсти и конечностей. Синоним: синдром OMM (от: ophthalmomandibulomelic). МКБ-10. Q78.8 Другие уточнённые остеохондродисплазии.

Диафизарная дисплазия (болезнь Энгельманна) — прогрессирующий симметричный гиперостоз диафизов длинных трубчатых костей со стороны периоста и эндоста со склерозированием новообразованной костной ткани. Клинически: астеническое телосложение, выраженные боли в костях ног, веретенообразная припухлость голени, множественные подногтевые кровоизлияния, миопатия, походка вразвалку, компрессия черепных нервов, слабость, утомляемость мышц, сколиоз, поясничный гиперлордоз, гипогонадизм, анемия, лейкопения, увеличенная СОЭ, гепатоспленомегалия, начало в возрасте от 10 до 30 лет, чувствительность к ГК, дисплазия, остеосклероз и гиперостозы диафизов. Синонимы •• Болезнь Камурати–Энгельманна •• болезнь Риббинга •• гиперостоз генерализованный •• гиперостоз системный диафизарный врождённый •• дисплазия диафизарная прогрессирующая •• остеосклероз системный наследственный с миопатией. МКБ-10. Q78.3 Прогрессирующая диафизарная дисплазия.

Костная с медуллярной фибросаркомой дисплазия (112250, ген BDMF, 9p22–p21, r ). Клинически: скелетная дисплазия, злокачественная фиброзная гистиоцитома, переломы костей при минимальной травме, множественные некрозы диафизов костей, уплотнение кортикального слоя диафизов. МКБ-10. C41 Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей других и неуточнённых локализаций; C41.8 Поражение костей и суставных хрящей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций.

Кранио-метафизарная дисплазия — дисплазия метафизов трубчатых костей в сочетании с выраженным склерозом и утолщением костей черепа (leontiasis ossea), гипертелоризм. МКБ-10. Q78.8 Другие уточнённые остеохондродисплазии.

Мезомелическая Нивергельта дисплазия (*163400, синдром Нивергельта). Клинически: короткая конечность, распознаваемая при рождении карликовость, лучелоктевой синостоз, ромбовидные большеберцовая и малоберцовая кости, синостоз костей предплюсны и плюсны. МКБ-10. Q77.8 Другая остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба.

Мезомелическая Рейнхардта–Пфейффера дисплазия (191400, Â ). Врождённая карликовость, гипоплазия костей предплечья и голени. МКБ-10. Q78.8 Другие уточнённые остеохондродисплазии.

Метатропная Книста дисплазия — группа наследственных заболеваний скелета, проявляющихся ризомелической карликовостью, вероятно вследствие дефектов коллагена (#156550, ген коллагена COL2A1 [120140], Â ): метатропная карликовость, макроцефалия, плоское лица, миопия, отслойка сетчатки, катаракта, потеря слуха, расщелина нёба, платиспондилия, неспособность сжать кисть в кулак. Лабораторно: патологический коллаген хрящей при электронной микроскопии, выделение с мочой кератансульфата. МКБ-10. Q78.5. Метафизарная дисплазия. OMIM. Метатропная дисплазия: •• тип I (*250600) •• тип 2 Книста (#156550) •• с выступающими губами и эктопией хрусталика (245160) •• летальная (245190).

Метафизарная дисплазия. Нарушение превращения в нормальную трубчатую структуру метафизов длинных костей; при этом концы длинных трубчатых костей становятся утолщёнными и порозными, кортикальный слой истончается. МКБ-10. Q78.5 Метафизарная дисплазия.

Метафизарная множественная дисплазия — врождённая болезнь, характеризующаяся утолщением длинных трубчатых костей, вальгусной деформацией коленных суставов, сгибательным анкилозом локтевых суставов, увеличением размеров и деформацией черепа дисплазия черепно-метафизарная. МКБ-10. Q78.5 Метафизарная дисплазия.

Мондини дисплазия — врождённая аномалия костей и перепончатого ушного лабиринта, характеризующаяся аплазией улитки внутреннего уха и деформацией преддверия и полукружных каналов с частичной или полной потерей слуховой и вестибулярной функций. МКБ-10. Q16.5 Врождённая аномалия внутреннего уха.

Окуло-аурикуло-вертебральная дисплазия (*257700) — синдром, характеризующийся эпибульбарным дермоидом, аномалией развития ушной раковины, микрогнатией, вертебральными и другими аномалиями « Гольденхара синдром. Q18.8 Другие уточнённые пороки развития лица и шеи.

Окуловертебральная дисплазия — микрофтальм, колобома или анофтальмия с маленькой орбитой, односторонняя дисплазия верхней челюсти, макростомия с недоразвитыми зубами и аномалией прикуса, пороки развития позвоночника, расщепление и недоразвитие рёбер. МКБ-10. Q87.8 Другие уточнённые синдромы врождённых аномалий, не классифицированные в других рубриках.

Отодентальная дисплазия (*166750, Â ) — нейросенсорная тугоухость, аномалии зубов (шарообразные зубы, отсутствие малых коренных зубов, моляры с двумя камерами пульпы, тауродонтия, камни пульпы). МКБ-10. Q87.8 Другие уточнённые синдромы врождённых аномалий, не классифицированные в других рубриках.

Спондилометафизарная дисплазия — гетерогенная группа заболеваний скелета с нарушением роста и формирования позвоночника и длинных трубчатых костей, отличается от спондилоэпиметафизарных и спондилоэпифизарных дисплазий вовлечением только метафизов трубчатых костей. При всех трёх группах дисплазий имеются аномалии позвоночника. Спондилометафизарные дисплазии часто наблюдаются как изолированные случаи, но описаны различные наследуемые формы с доминантным, Х-сцепленным и рецессивным типами наследования. МКБ-10. Q77.8 Другая остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба. OMIM: Дисплазия спондилометафизарная: • Гольдблатта (184260) •• с угловыми переломами (184255) •• алжирский тип (184253) •• с энхондроматозом (271550) •• тип Ричмонд (313420).

Спондилоэпифизарная дисплазия — группа наследственных заболеваний скелета, отличается от спондилоэпиметафизарных дисплазий отсутствием поражения метафизов длинных трубчатых костей • Дисплазия спондилоэпифизарная врождённая (#183900, ген коллагена COL2A1 [120140], Â ). Клинически: врождённая карликовость с коротким туловищем, нормоцефалия, плоское лицо, миопия, отслойка сетчатки, расщелина твёрдого нёба, платиспондилия, короткая шея, подвывих шейных позвонков, гипоплазия зубовидного отростка, кифоз, сколиоз, поясничный лордоз, цервикальная миелопатия, гипотония, умственная отсталость, бочкообразная грудная клетка, нейросенсорная тугоухость, гипоплазия брюшной мускулатуры, брюшные и паховые грыжи, недостаточное окостенение лобковых костей, дистальных эпифизов бедренной и проксимальный большеберцовых костей, таранных и пяточных костей, уплощение тел позвонков • Дисплазия спондилоэпифизарная Марото (184095, Â ): платиспондилия, нормальный интеллект, укорочение конечностей, Х-образная деформация ног, аномальная форма входного отверстия таза • Дисплазия спондилоэпифизарная с дистрофией сетчатки (183850, Â ) • Дисплазия спондилоэпифизарная, миопия и нейросенсорная тугоухость (184000, Â ), возможно, аллельна с синдромом Стиклера • Дисплазия спондилоэпифизарная Шимке (*242900, r ) • Дисплазия спондилоэпифизарная, тип Ирапа (*271650, r ), распространена среди индейцев племени Ирапа в Венесуэле и Мексике. Клинически: укорочение позвоночника, платиспондилия, короткие кости пястья и плюсны, патологические проксимальные эпифизы бедренных и дистальные плечевых костей • Дисплазия спондилоэпифизарная с атлантоаксиальной нестабильностью (600561, Â ) • Дисплазия спондилоэпифизарная псевдоахондропластическая (3 типа: 177150, Â ; 264150, r ; #177170 [19p13.1, ген олигомерного белка хрящевого матрикса COMP, Â] ) — одна из наиболее частых скелетных дисплазий. Пациенты кажутся нормальными при рождении, и замедление роста редко распознаётся до второго года жизни или позже. В отличие от ахондроплазии, голова и лицо нормальны. Пальцы короткие, но не имеют форму трезубца, типичную для ахондроплазии. Деформации нижних конечностей различны, отмечается слабость связок. Клинически: карликовость с короткими конечностями, распознаваемая в детстве; поясничный лордоз, кифоз, сколиоз, вывихи в атлантоаксиальном сочленении, брахидактилия, локтевая девиация запястий, ограничение выпрямления в локтевых и тазобедренных суставах, слабость связок, Х-образная деформация ног, хроническая миелопатия шейного отдела спинного мозга, платиспондилия, деформация тел позвонков, укорочение трубчатых костей, расширение метафизов, аномальные эпифизы • Дисплазия спондилоэпифизарная поздняя доминантная (*184100, Â ): карликовость с укорочением туловища, распознаваемая в детстве, широкое лицо, платиспондилия, короткая шея, подвывих шейных позвонков, гипоплазия зубовидного отростка, кифосколиоз, поясничный лордоз, бочкообразная грудная клетка, патология головок бедренных костей с дегенеративными изменениями • Дисплазия спондилоэпифизарная поздняя с характерным лицом (600093, r ): микроцефалия, задержка развития, широкий корень и кончик носа, короткий широкий фильтр (губной желобок), толстые губы, прогрессирующее сужение межпозвонковых расстояний, сглаженные коленные эпифизы • Дисплазия спондилоэпифизарная поздняя с прогрессирующей артропатией (*208230, 6q, ген PPAC, r ). Синоним: прогрессирующая псевдоревматоидная артропатия. Клинически: артропатия, прогрессирующая утренняя скованность, припухлость суставов пальцев; гистологически: нормальная синовиальная оболочка, возраст начала — около 3 лет, уменьшенная подвижность шейного отдела позвоночника, сглаженные тела позвонков, дефекты окостенения, расширенные проксимальные и средние фаланги пальцев. Лабораторно: нормальная СОЭ, отрицательные ревматоидные тесты, костная дисплазия, патологическая вертлужная впадина, низкий рост у взрослых (140–150 см) • Дисплазия спондилоэпифизарная поздняя (*313400, À ): врождённая карликовость с короткими конечностями, нормальная форма черепа, плоское лицо, короткая шея, платиспондилия, подвывих шейных позвонков, гипоплазия зубовидного отростка, кифосколиоз, поясничный лордоз, бочкообразная грудная клетка, дегенеративный артрит тазобедренных суставов, диагноз не может быть установлен ранее 4–6-летнего возраста • Дисплазия спондилоэпифизарная поздняя рецессивная (*271600, r ) • Дисплазия спондилоэпифизарная поздняя с умственной отсталостью (271620, r ). Клинически: умственная отсталость лёгкой или умеренной степени, языкообразная форма тел поясничных позвонков, платиспондилия, расширение подвздошных костей, деформация вертлужной впадины с подвывихом бедра и варусной деформацией в суставе, тонкие шейки бедра. МКБ-10. Q77.7 Спондилоэпифизарная дисплазия.

Триходентальная дисплазия (601453, Â ) — гиподонтия и аномальный рост волос. МКБ-10. • Q84.2 Другие врождённые аномалии волос • K00.8 Другие нарушения развития зубов.

Фиброзная дисплазия кости — нарушение структуры трубчатой кости в виде замещения фиброзной тканью, что приводит к её симметричному искривлению и утолщению; процесс может ограничиваться одной костью или вовлекает множество костей (множественная фиброзная остеодисплазия) « остеодисплазия фиброзная « Лихтенстайна–Брайцева болезнь « остеома фиброзная « остеофиброма « остит фиброзный локальный. МКБ-10. • D48 Новообразование неопределённого или неизвестного характера других и неуточнённых локализаций • D48.0 Костей и суставных хрящей.

Фронтофационазальная дисплазия (*229400, дизостоз фронтофационазальный, r ) — брахицефалия, мозговые грыжи, гипоплазия лобной кости, блефарофимоз, птоз, «заячий глаз», колобома века и радужки, гипертелоризм, катаракта, микрофтальм, микрокорнеа, гипоплазия структур носа, расщепление губы/нёба. МКБ-10. Q87.0 Синдромы врождённых аномалий, влияющих преимущественно на внешний вид лица.

Эпителиальная дисплазия слизистых оболочек (*158310, Â ). Клинически: повреждения красной каймы губ, фотофобия, фолликулярный кератоз, нистагм, кератоконъюнктивит, катаракта, умеренное облысение, хронические инфекции ногтей, повторные пневмонии, кистозно-фиброзная болезнь лёгких, лёгочное сердце, кандидоз кожи и слизистых оболочек, диарея в грудном возрасте, расстройства Т- и В клеточного иммунитета. Лабораторно: в мазках из влагалища, ротовой полости, мочевых путей — большие незрелые клетки, содержащие вакуоли и полосовидные включения, гистология слизистых оболочек — дискератоз и недостаток ороговения, ультраструктура эпителиальных клеток — недостаток кератогиалина, уменьшение числа десмосом. МКБ-10: кодируется по клинически наиболее значимому на данное обращение синдрому.