Полилог что это примеры

Развитие мышления через полилог

Известен способ организации учебного текста в виде полилога. В качестве примера приведем полилог из книги В. П. Шелеста «Осколки» (с. 48):

ГРЕКИ (в один голос): Непонятно!

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК: Неверно!

МАКСВЕЛЛ: Но подождите, я постараюсь объяснить. Разве непонятно, что в мире существуют мельчайшие частицы — комочки материи. Идея об этом возникла еще в те времена, когда мыслили наши греческие коллеги, не так ли?

ДЕМОКРИТ: Не все из моих коллег были согласны с этим. Но что же такое «поля», о которых говорил ты как о сущности, которая имеется в мире наряду с частицами и, как можно судить из твоих слов, не менее важна, чем частицы?

АНАКСИМАНДР: Вот оно что! Так вот как вы теперь понимаете апейрон — придуманную нами непрерывную сущность, кроме которой нет ничего в природе.

МАКСВЕЛЛ: Вот видите, и поле-то не очень непривычно для вас.

ДЕМОКРИТ: И указанное тобой различие между частицами и как ты его называешь, полем, единственное?

МАКСВЕЛЛ: Нет, совсем нет. Это различие я, пожалуй, назову главным, но оно не единственное. Вот, например, частицы никогда не рождаются и не исчезают, а волны поля, скажем, электромагнитного, могут излучаться и поглощаться. Волны поля могут, если наложатся друг на друга, усиливаться или ослабляться, или даже совсем гасить друг друга. С частицами разве может произойти нечто подобное? Нет, частицы и поле, хотя они и переплетены сложной сетью взаимодействий между собой, все же принципиально разные вещи!

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК: И снова я скажу, сэр Джеймс, это неверно.

Такой полилог моделирует живой разговор некоторых Личностей. Он позволяет представить различные мнения, исторические и теоретические нюансы по поводу предмета обсуждения. Основной его недостаток КАК УЧЕБНОГО ТЕКСТА заключается в том, что напряженность внимания и мыслительной деятельности читателя снимается, разряжается заранее известным историческим (или теоретическим) неравенством Собеседников.

В этой статье предлагается способ организации учебного текста в виде «ПОЛИЛОГА РАВНЫХ». К примеру, рассмотрим полилог «Закон Архимеда», предназначенный для повторения соответствующей темы в старших классах школы (данный текст рассчитан на сильный класс, но он легко упрощается удалением нескольких реплик).

Полилог «Закон Архимеда»

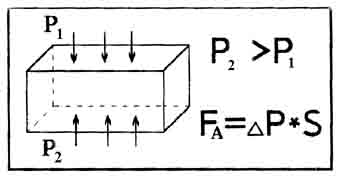

1. — Сила Архимеда, действующая на погруженное тело, возникает благодаря разности давления жидкости на верхнюю и нижнюю грани (см. рис. 1):

Рис. 1.

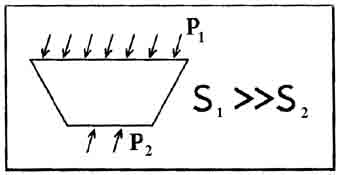

Но давайте поместим в жидкость такое тело, у которого площадь верхней грани гораздо больше площади нижней. Тогда и сила, действующая сверху, будет значительно больше, и тело начнет тонуть, даже если его плотность меньше плотности жидкости (см. рис. 2):

Рис. 2.

Если Вы написали свой авторский полилог — поделитесь им с коллегами через наш сайт.

Полилог что это примеры

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

ДИАЛОГ И ПОЛИЛОГ

Вот как различия между диалогом и полилогом объясняет справочная служба русского языка:

В школе термин полилог активно не используется, а диалогом называют «вопросно-ответную форму речи, при которой происходит обмен высказываниями (репликами) между говорящими» (Лемов А. В. Школьный лингвистический словарь. М., 2006). Термин полилог в словаре Лемова отсутствует. Энциклопедический словарь-справочник «Культура русской речи» (М., 2003) определяет эти термины таким образом: диалог – текст, создаваемый двумя партнерами коммуникации. «, полилог «чаще всего указывает в современных лингвистических (и не только в лингвистических) работах, что в создании текста участвуют на относительно равных основаниях более чем два партнера коммуникации, в то время как диалог создается только двумя говорящими».

Таким образом, слово диалог может употребляться в широком значении (разговор между двумя или несколькими лицами) и в узком (разговор между двумя собеседниками). Второе значение актуализируется, когда важно противопоставить два вида коммуникации – между двумя говорящими и более чем двумя.

Posts from This Journal by “говорение” Tag

Сегодня в блоге новый гостевой пост. Галина Лэнг преподаёт русский язык в Австралии. Она поделилась с нами историей создания…

Книга Раисы Александровны Кульковой «Я хочу тебя спросить» теперь в свободном доступе Отличная новость для преподавателей,…

Учебники и пособия по РКИ уровня С1

Достижение третьего сертификационного уровня (С1) общего владения русским языком свидетельствует о высоком уровне коммуникативной компетенции во…

Коллега Lembergerin Ana в группе Методика преподавания РКИ для всех поделилась полезными ресурсами, которые пригодятся преподавателям для…

Коллеги напомнили (спасибо Ольге Ермаковой), что на уроках РКИ можно использовать рисунки датского художника-карикатуриста Херлуфа Бидструпа. С их…

В наши дни ни один учебный процесс уже не обходится без использования технических средств обучения и ресурсов интернета. Компьютерная…

https://ok.ru/iktpedagog/topic/69744374576551 Как организовать специальный курс для родителей, которые усыновляют детей из…

Следует ли знакомить учащихся-нефилологов с русскими говорами (хотя бы просто продемонстрировать примеры) и на каком этапе? В целом сейчас…

РУСТЬЮТОРС

Монолог, диалог, полилог как формы речи. На примерах монологов Чацкого, Гамлета, Мцыри, Анны Карениной и др.

Содержание:

↑ МОНОЛОГ

Монологической является научная, деловая, частично публицистическая речь.

Однако чаще термин монолог применяют, говоря о художественной речи, потому монолог рассматривается чаще всего как компонент художественного произведения, представляющий собой речь, обращенную к себе или другим.

Монолог — это обычно речь от 1-го лица, не рассчитанная (в отличие от диалога) на ответную реакцию другого лица (или лиц), обладающая определенной композиционной организованностью и смысловой завершенностью.

Классический пример монолога — монолог Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума».

↑ Монолог Чацкого «Не образумлюсь. виноват»

Этот пример показывает важную композиционно-эстетическую роль монологов в составе художественного произведения. В монологе героя не только передаются его собственные размышления, переживания, но и нередко в нем заключены важные, ключевые для произведения идеи.

По сравнению с диалогом как общей формой коллективного общения, монолог — это особая, по словам акад. В.В. Виноградова, «форма стилистического построения речи, тяготеющая к выходу за пределы социально-нивелированных форм семантики и синтагматики». Иначе говоря, монолог— продукт индивидуального творчества, он требует тщательной литературной отделки.

С точки зрения языка монолог характеризуется такими признаками, как наличие в нем обращений, местоимений и глаголов 2-го лица, например: А вы! о Боже мой! Кого себе избрали?; Довольно. с вами я горжусь моим разрывом; Подумайте, всегда вы можете его беречь, и пеленать, и спосылать за делом.

Речевые типы монологов выделяются в зависимости от присущих им функций: рассказ о событии, рассуждение, исповедь, самохарактеристика и др.

↑ Монолог-повествование

Для монолога повествовательного характерна последовательность действий, движение событий. Ярким примером может служить отрывок из поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри».

↑ Монолог из «Мцыри» М.Ю. Лермонтова:

Однажды русский генерал

Из гор к Тифлису проезжал;

Ребенка пленного он вез.

Тот занемог. Не перенес

Трудов далекого пути.

Он был, казалось, лет шести;

Как серна гор, пуглив и дик

И слаб и гибок, как тростник.

Но в нем мучительный недуг

Развил тогда могучий дух

Его отцов. Без жалоб он

Томился — даже слабый стон

Из детских губ не вылетал,

Он знаком пищу отвергал

И тихо, гордо умирал.

Из жалости один монах

Больного призрел, и в стенах

Хранительных остался он,

Искусством дружеским спасен.

↑ Монолог-рассуждение.

↑ Монолог Гамлета «Быть или не быть. «

Быть или не быть — таков вопрос;

Что благородней духом — покоряться

Пращам и стрелам яростной судьбы

Иль, ополчась па море смут, сразить их

Противоборством? Умереть, уснуть —

И только; и сказать, что сном кончаешь

Тоску и тысячу природных мук,

Наследье плоти, — как такой развязки

Не жаждать? Умереть, уснуть. — Уснуть!

И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность;

Какие сны приснятся в смертном сне,

Когда мы сбросим этот бренный шум, —

Вот что сбивает нас, вот где причина

Того, что бедствия так долговечны;

Кто снес бы плети и глумленье века,

Гнет сильного, насмешку гордеца,

Боль презренной любви, судей медливость,

Заносчивость властей и оскорбленья,

Чинимые безропотной заслуге,

Когда б он сам мог дать себе расчет

Простым кинжалом? Кто бы плелся с ношей,

Чтоб охать и потеть под нудной жизнью,

Когда бы страх чего-то после смерти —

Безвестный край, откуда нет возврата

Земным скитальцам, — волю не смущал,

Внушая нам терпеть невзгоды наши

И не спешить к другим, от нас сокрытым?

Так трусами нас делает раздумье,

И так решимости природный цвет

Хиреет под налетом мысли бледным,

И начинанья, взнесшиеся мощно,

Сворачивая в сторону свой ход,

Теряют имя действия. Но тише!

Офелия? — В твоих молитвах, нимфа,

Все, чем я грешен, помяни.

↑ Монолог-исповедь

Монолог-исповедь объединяет, как правило, повествовательные формы речи с формами рассуждений. Яркий пример — монолог главного героя поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри».

↑ Монолог Мцыри «Ты слушать исповедь мою. «

«Ты слушать исповедь мою

Сюда пришел, благодарю.

Все лучше перед кем-нибудь

Словами облегчить мне грудь;

Но людям я не делал зла,

И потому мои дела

Не много пользы вам узнать;

А душу можно ль рассказать?

Я мало жил, и жил в плену.

Таких две жизни за одну,

Но только полную тревог,

Я променял бы, если б мог.

Я знал одной лишь думы власть,

Одну — но пламенную страсть:

Она, как червь, во мне жила,

Изгрызла душу и сожгла.

Она мечты мои звала

От келий душных и молитв

В тот чудный мир тревог и битв,

Где в тучах прячутся скалы,

Где люди вольны, как орлы.

Я эту страсть во тьме ночной

Вскормил слезами и тоской;

Ее пред небом и землей

Я ныне громко признаю

И о прощенье не молю».

Элементы исповеди есть и в монологах Чацкого, Гамлета, чем и объясняется эмоциональность, взволнованность, приподнятость речи. Вообще следует сказать, что в художественном произведении редко строго соблюдается чистота «жанра». Обычно, выполняя многообразные функции, монолог совмещает в себе черты и повествования, и рассуждения, и исповеди, с преобладанием одной из них.

В монологах разных типов широко и свободно используются разговорная, экспрессивно окрашенная лексика, междометия, разговорные и разговорно-экспрессивные синтаксические построения, в том числе конструкции диалогической речи.

↑ Внутренний монолог

Особая разновидность монолога — внутренний монолог, цель которого — выразить, имитировать процесс эмоционально-мыслительной деятельности человека, «поток сознания».

↑ Монолог Анны Карениной

«Туда! — говорила она себе, глядя в тень вагона, на смешанный с углем песок, которым были засыпаны шпалы, — туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя».

Она хотела упасть под поравнявшийся с ней серединою первый вагон. Но красный мешочек, который она стала снимать с руки, задержал ее, и было уже поздно: середина миновала ее. Надо было ждать следующего вагона. Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда купаясь готовилась войти в воду, охватило ее, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями. Но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колена. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. «Где я? Что я делаю? Зачем?» Она хотела подняться, откинуться, но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. «Господи! Прости мне все!» — проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом. И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла.

Помимо вышеперечисленных, существует особый тип монолога — СКАЗ.

По определению акад. В.В. Виноградова, «Сказ — это своеобразная литературно-художественная ориентация на устный монолог повествующего типа, это художественная имитация монологической речи, которая, воплощая в себе повествовательную фабулу, как будто строится в порядке ее непосредственного говорения». Авторская речь сказа поглощает диалог, речь героев сливается с ней в единую стилизованную речь, диалогические черты которой имитируют живую речь.

Характерные особенности:

просторечия

диалектизмы

профессиональная речь

Обращение к сказу часто связано со стремлением писателей вывести на сцену нового героя (обычно далекого от книжной культуры — Н.С. Лесков, В.И. Даль, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя) и новый жизненный материал. Сказ дает этому герою возможность наиболее полного самовыражения, свободного от авторского «контроля». И читатель в результате остро переживает новизну и двуплановость построения рассказа, сочетание двух, нередко противоположных оценок — автора и рассказчика, как, например, в рассказах М.М. Зощенко.

«Любитель»

«Лично я, братцы мои, к врачам хожу очень редко. То есть в самых крайних, необходимых случаях. Ну, скажем, возвратный тиф или с лестницы ссыпался.

Тогда, действительно, обращаюсь за медицинской помощью. А так я не любитель лечиться. Природа, по-моему, сама органы регулирует. Ей видней.

Конечно, я иду не против медицины. Эта профессия, я бы сказал, тоже необходимая в общем механизме государственного строительства. Но особенно увлекаться медициной, я скажу, нехорошо.

А таких любителей медицины как раз сейчас много.

Тоже вот мой приятель Сашка Егоров. Форменно залечился. А хороший был человек. Развитой, полуинтеллигентный, не дурак выпить. И вот пятый год лечится.

Совершенно ясно, что используемые в рассказе речевые обороты не свойственны автору, который как бы надевает на себя языковую маску персонажа, чтобы острее, непосредственнее и рельефнее обрисовать его.

↑ ДИАЛОГ

Диалог — форма речи, которая характеризуется сменой высказываний двух говорящих. Каждое высказывание, называемое репликой, обращено к собеседнику.

Диалогическая речь — первичная, естественная форма языкового общения. Если иметь в виду бытовые диалоги, то это, как правило, речь спонтанная, неподготовленная, в наименьшей степени литературно обработанная.

Для диалогической речи характерна тесная содержательная связь реплик, выражающаяся чаще всего в вопросе и ответе:

— Где ты был?

— На работе задержался.

Информативная неполнота диалогической речи восполняется также интонацией, жестами, мимикой.

Диалоги могут иметь и более сложный характер. Информация, содержащаяся в репликах, нередко не исчерпывается значениями языковых единиц. Например:

А. Мы поедем в воскресенье за город?

Б. Нет, у меня сел аккумулятор.

Вот как комментирует этот пример К.А. Долинин. Помимо той информации, которая явно присутствует в диалоге, мы можем извлечь еще и следующую информацию:

— что у Б есть машина;

— что Б считает, что А имеет в виду поездку на машине;

— что совместные поездки А и Б за город, по всей вероятности, дело обычное и (или) что вопрос о такой поездке уже ставился;

— что отношения между А и Б таковы, что А считает себя вправе рассчитывать на совместную поездку за город.

Если же А и Б муж и жена и до этого времени они были в ссоре, то вопрос А— завуалированное предложение помириться, а ответ Б — отказ, но не окончательный. Получается, что самое важное в сообщении прямо не выражено, но каким-то образом извлекается из сказанного. Смысл реплик, как показывает пример, часто не покрывается их языковыми значениями и свидетельствует не только о структурной, но и смысловой сложности диалога. Полное его понимание определяется знанием условий, ситуации разговора, речевых навыков говорящих и другими факторами.

Художественно-эстетические функции диалогов многообразны, они зависят от индивидуального стиля писателя, от особенностей и норм того или иного жанра и от других факторов.

↑ Виды диалогов

В публицистике, в газете используются два вида диалогов.

1) Информационный.

Он относительно прост в структурном отношении, нейтрален — в стилистическом. Диалогическое развитие линейно, реплики либо прямо дополняют друг друга содержательно, либо образуют замкнутое вопросно-ответное единство, например:

— Ведь это вроде как восточная легенда получается?

— Да, войди в любой дом, и везде свои предания.

«Газетный диалог, — пишет В.В. Одинцов, имея в виду первый тип диалога, — в принципе враждебен стихии разговорной речи, что вполне понятно и оправданно, поэтому «отклонение от нормы» (а нормативным, «нулевым» можно считать диалог информационного типа) связано со структурно-семантическим усложнением отношений между репликами и — что еще более характерно — между репликами и окружающим их текстом».

Информационный диалог по сути дела формален, структурно независим, не связан с «сюжетом» газетного материала (содержание его легко можно было бы передать и без помощи диалога), это чисто внешняя диалогизация текста. Сюжетный же диалог оказывается конструктивно значимым. Автор в этом случае стремится к созданию «драматизма» изображаемого, к созданию «диалогического напряжения», в основе которого лежит некоторое противоречие в отношениях реплик (или реплик и текста), например, мы ждем утверждение, а получаем отрицание, как в статье об очередном создателе всемирного языка («Язык для всей планеты»):

— Что послужило фундаментом для создания вашего языка?

— Создавать ничего не пришлось, — прозвучало неожиданно. — Речь идет только об оформлении всеобщего языка, понятного различным народам.

Здесь действует эффект «нарушения ожидания». Вместо ожидаемого «нормального» ответа: Фундаментом послужило то-то и то-то, следует неожиданная отрицательная реплика.

Стилистические ресурсы диалога весьма значительны. Далеко не случайно, что форма диалогической речи (чередование реплик) издавна использовалась в философско-публицистическом жанре, например диалоги Платона, Галилея и других. Современные дискуссии, интервью, «беседы за круглым столом» и другие жанры также используют форму диалогов, правда не всегда удачно: часто в них не звучит подлинно живая диалогическая речь.

↑ ПОЛИЛОГ

Полилог — разговор между несколькими лицами. Полилог в принципе не противопоставляется диалогу. Общее и главное для обоих понятий — чередование говорящих и слушающих. Количество же говорящих (больше двух) не изменяет этого принципа.

Полилог — форма естественной разговорной речи, в которой участвуют несколько говорящих, например семейная беседа, застолье, групповое обсуждение какой-либо темы (политическое событие, спектакль, литературные произведение, спорт и т. д.). Общие черты диалога — связанность реплик, содержательная и конструктивная, спонтанность и др. — ярко проявляются и в полилоге. Однако формальная и смысловая связь реплик в полилоге более сложна и свободна: она колеблется от активного участия говорящих в общей беседе до безучастности (например, красноречивого молчания) некоторых из них.

Современная лингвистика (точнее, одна из ее отраслей — социолингвистика) исследует закономерности, этикетные правила ведения полилогов в тех или иных группах, коллективах (социумах). Так, у некоторых народов в разговор родственников по крови не имеют права вступать свойственники.

Широко используется полилог в художественной литературе, театре, кино. Это прежде всего массовые сцены, позволяющие представить масштабные события, показать народ не как безликую массу, толпу, а как собрание характеров, типов. Многоголосие полилога позволяет решать эти сложные художественные задачи.

В качестве яркой иллюстрации можно привести заключительную сцену из «Бориса Годунова» Пушкина:

[ Полилог ]: задание «Полилог»

В остальном полилог оформляется так же, как и диалог: каждая реплика персонажа начинается с новой строки, перед высказыванием ставится знак тире «—», после высказывания персонажа, ставится запятая или точка, речь автора отделяется тире «—».

— Говорит первый персонаж. — Говорит автор.

— Говорит второй персонаж, — говорит автор.

— Говорит третий персонаж, — говорит автор, — продолжает говорить третий персонаж.

Требования, которые читатель всегда предъявляет к диалогам, в том числе и к полилогу, предельно просты: разговоры персонажей должны быть естественны, соответствовать их возрасту, социальному положению, образованию и т.д. Сейчас, во время оттаивания навыка писать естественные полилоги, раскрытие темы беседы может быть не так важно, как сама техника исполнения беседы. Умение переключаться между репликами персонажей, держать нить беседы.

Мы уверены, что у вас все получится. Вперед!

Прочитайте текст приведенный нашей редакцией для примера.

Андрей Аствацатуров «Не кормите и не трогайте пеликанов»

«– Почему? – воодушевился вдруг Погребняк. – Мне, например, очень интересно.

Гвоздев затянулся сигаретой.

– Короче, – снова начал он. – Прихожу я. Представился в приемной, что, мол, я к Геннадию Палычу, так, мол, и так, зовут – Леонид Гвоздев, художник, член-многочлен творческих союзов, лауреат премий. “Вас пригласят”, – говорит эта Зоя. Посидел-подождал, Зою поразглядывал. “Какие, говорю, у вас, Зоя… ну, эти… в смысле… планы на вечер?” Но тут меня вызвали. Захожу, короче, в кабинет Геннадий Палыча, а там, мужики… охренеть! Дубовый стол, огромный такой, размером с теннисный, резные кресла, старинный паркет, да еще ковер на полу. Короче, бабла потрачено – караул…

– Да мы знаем, Гвоздев, – сказал я устало. – Бывали. Ты давай лучше дело говори…

Гвоздев потушил сигарету.

Явилась официантка с салатами на подносе и графином водки.

– О! – обрадовался Гвоздев. – Очень кстати, девушка.

Он разлил водку.

– За вас, мужики!

Мы выпили.

Лев Толстой «Война и мир»

– Когда я имел счастье видеть в последний раз блаженной и печальной памяти герцога Энгиенского, – начал виконт с изящной грустью в голосе, оглядывая слушателей, – он в самых лестных выражениях говорил о красоте и гениальности великой Жорж. Кто не знает этой гениальной и прелестной женщины? Я выразил свое удивление, каким образом герцог мог узнать ее, не быв в Париже эти последние годы. Герцог улыбнулся и сказал мне, что Париж не так далек от Мангейма, как это кажется. Я ужаснулся и высказал его высочеству свой страх при мысли о посещении им Парижа. «Сударь, – сказал я, – бог знает, не окружены ли мы здесь изменниками и предателями и не будет ли ваше присутствие в Париже, как бы тайно оно ни было, известно Буонапарте?» Но герцог только улыбнулся на мои слова с рыцарством и отважностью, составляющими отличительную черту его фамилии.

– Дом Конде – ветка лавра, привитая к дереву Бурбонов, как говорил недавно Питт, – сказал монотонно князь Василий, как будто он диктовал какому-то невидимому писцу.

– Господин Питт очень хорошо выразился, – лаконически прибавил его сын Ипполит, решительно поворачиваясь на кресле туловищем в одну, а ногами в противоположную сторону, торопливо поймав лорнетку и устремив сквозь нее свой взгляд на родителя.

– Одним словом, – продолжал виконт, обращаясь преимущественно к красавице княжне, которая не спускала с него глаз, – я должен был оставить Этенгейм и узнал уже потом, что герцог, увлеченный своею отвагой, ездил в Париж, делал честь мадемуазель Жорж не только восхищаться ею, но и посещать ее.

– Но у него была сердечная привязанность к принцессе Шарлотте де Роган Рошфор, – горячо перебила Анна Павловна. – Говорили, что он тайно был женат на ней, – сказала она, видимо, испуганная будущим содержанием рассказа, который ей казался слишком вольным в присутствии молодой девушки.

– Одна привязанность не мешает другой, – продолжал виконт, тонко улыбаясь и не замечая опасений Анны Павловны. – Но дело в том, что мадемуазель Жорж прежде своего сближения с герцогом пользовалась сближением с другим человеком.

Он помолчал.

– Человека этого звали Буонапарте, – произнес он, с улыбкой оглянув слушателей.

Анна Павловна, в свою очередь, оглянулась беспокойно, видя, что рассказ делается опаснее и опаснее.

– Так вот, – продолжал виконт, – новый султан из «Тысячи и одной ночи» не пренебрегал частенько проводить свои вечера у самой красивой, самой приятной женщины во Франции. И мадемуазель Жорж, – он помолчал, пожав выразительно плечами, – должна была превратить необходимость в добродетель. Счастливец Буонапарте приезжал обыкновенно по вечерам, не назначая своих дней.

– Ах! Я предвижу, и мне становится жутко, – пожимая полными и гибкими плечиками, сказала маленькая хорошенькая княгиня.

Пожилая дама, сидевшая весь вечер подле тетушки, перешла к кружку рассказчика, покачав головою и улыбнувшись значительно и грустно.

– Это ужасно, не правда ли? – сказала она, хотя, очевидно, и не слыхала начала истории. На неуместность ее замечания и на нее саму никто не обратил внимания.

Князь Ипполит объявил быстро и громко:

– Жорж в роли Клитемнестры удивительна!

Анна Павловна молчала и находилась в беспокойстве, не решив еще окончательно в своем уме, прилично или неприлично было то, что рассказывал виконт. С одной стороны – вечерние посещения актрис, с другой стороны – ежели уж виконт де Мортемар, родственник Монморанси через Роганов, лучший представитель Сен-Жерменского предместья, в гостиной будет говорить неприлично?сти, то кто же, наконец, знает, что прилично и неприлично?

– В один вечер, – продолжал виконт, оглядывая слушателей и оживляясь, – Клитемнестра эта, прельстив весь театр своею удивительною передачей Расина, возвратилась домой и думала отдохнуть от усталости и волнения. Она не ждала султана.

Анна Павловна вздрогнула при слове «султан». Княжна опустила глаза и перестала улыбаться.

– Как вдруг служанка доложила, что бывший виконт Рокрой желает видеть великую актрису. Рокрой – так называл себя герцог. Он был принят, – прибавил виконт и, помолчав несколько секунд, чтобы дать понять, что он не все рассказывает, что знает, продолжал: – Стол блестел хрусталем, эмалью, серебром и фарфором. Стояли два прибора, время летело незаметно, и наслаждение.

Неожиданно в этом месте рассказа князь Ипполит произвел странный громкий звук, который одни приняли за кашель, другие за сморканье, мычанье или смех, и стал торопливо ловить упущенный лорнет. Рассказчик удивленно остановился. Анна Павловна испуганно перебила описание наслаждений, которые с таким вкусом описывал виконт.

– Не томите нас, виконт, – сказала она.

Виконт улыбнулся.

– Наслаждение превращало часы в минуты, как вдруг послышался звонок, и испуганная горничная, дрожа, прибежала объ?явить, что звонит страшный бонапартовский мамелюк и что ужасный господин его уже стоит у подъезда.

– Прелестно, – прошептала маленькая княгиня, втыкая иголку в работу, как будто в знак того, что интерес и прелесть истории мешают ей продолжать работу.

Виконт оценил эту молчаливую похвалу и, благодарно улыбнувшись, хотел продолжать, когда в гостиную вошло новое лицо и произвело необходимую остановку.

[ Шаг второй ]: Анализируем тексты других авторов

Прочитайте приведенные ниже тексты. Оцените, насколько они соответствуют заданию. Напишите под каждым текстом, что вам нравится в нём, а что вы написали бы по-другому и почему.